Google検索「情報リテラシー論」SEO上位(2024年)長岡造形大学

ホテル飯で焼肉を始めました

煙モクモクにしませんけどねw

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

ご飯を炊いた後に、ご飯を蓋に移したら、

ホットプレートになる事に気が付いた。

プレートが温まってるし、すぐ出来ます。

つまりご飯と汁物と焼き物が

同時に食べられます(笑)

さて、長岡造形大の情報リテラシー論を

受講後のレポート提出〆切1/27でした。

長岡造形大学の情報リテラシー論2024年カリキュラム

1)情報リテラシーを学ぶ理由

2)インターネット概論と歴史

3)検索エンジンの変遷と進化

4)ソーシャルメディアの台頭

5)スマートフォン普及と課題

6)キュレーションが必要な訳

7)多様な連絡手段とインフラ

8)位置情報で激変の生活習慣

9)テレビの衰弱と動画サイト

10)ショート動画とライブ配信

11)苦戦する紙媒体と電子書籍

12)ラジオと音声技術の未来性

13)画像認識と生成技術で革新

14)人工知能など最新ノウハウ

15)セキュリティとデマや詐欺

そこで約束通りに「情報リテラシー論」の検索で

https://www.google.co.jp/search?q=情報リテラシー論

上位表示した人に単位を約束していたので

2024年2月1日の深夜2時にチェックしました。

https://www.youtube.com/watch?v=wEJGzrrNgcI

Google検索「情報リテラシー論」SEO上位(2024年)長岡造形大学

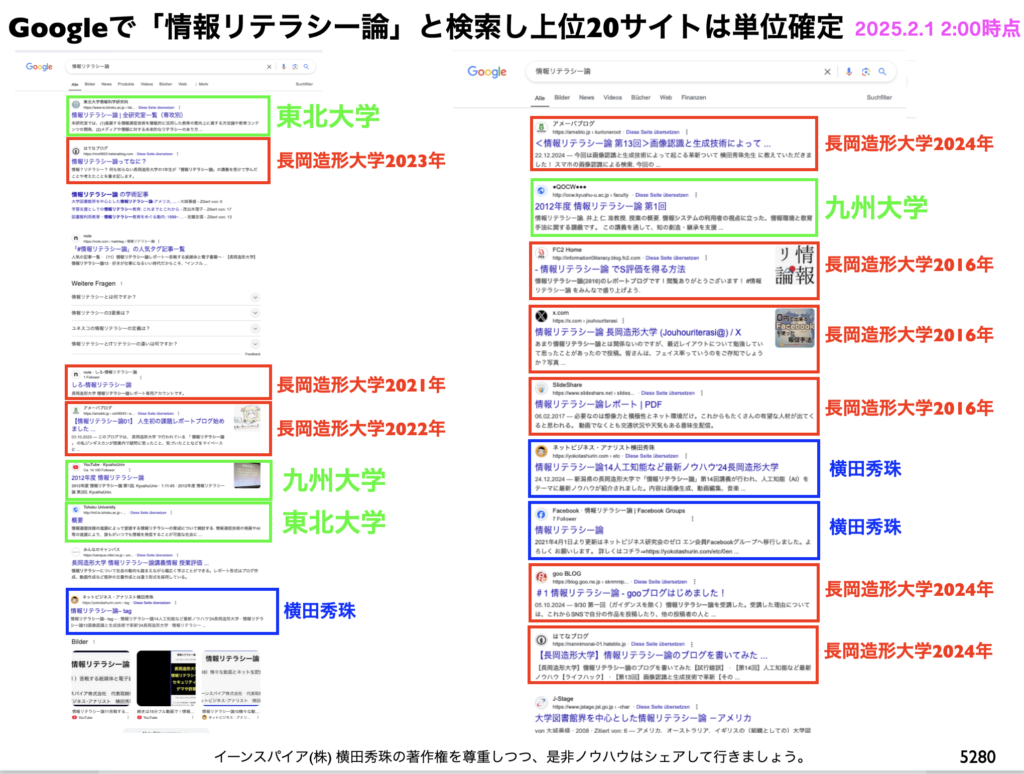

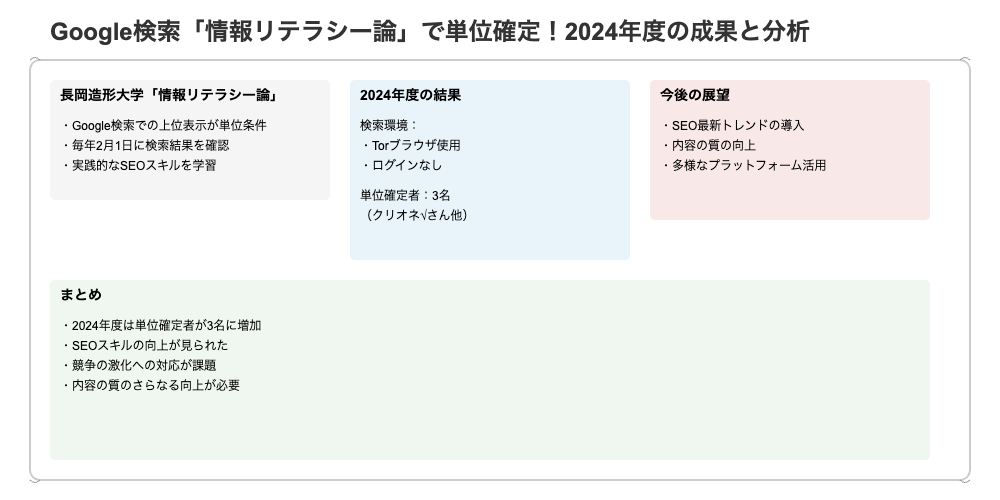

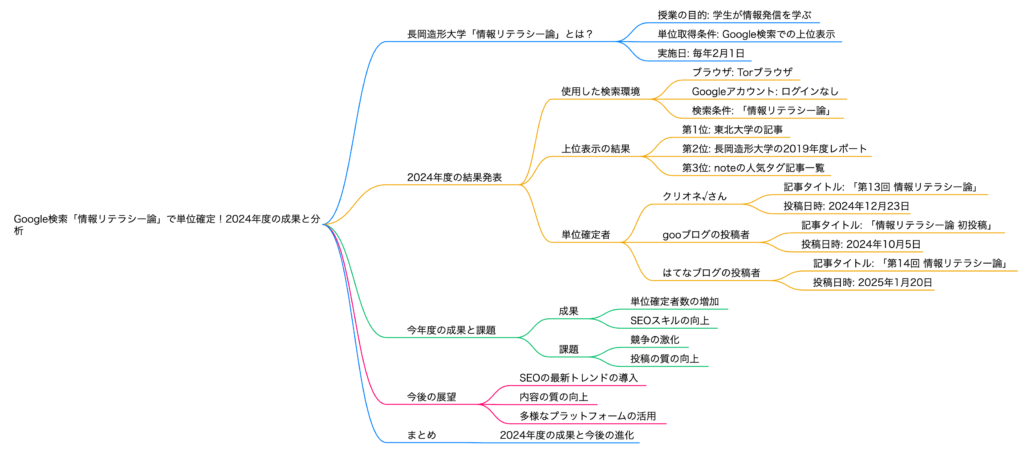

横田秀珠氏が長岡造形大学で教える情報リテラシー論の恒例企画として、2025年2月1日にGoogle検索結果での順位確認を実施。Torブラウザを使用して「情報リテラシー論」での検索結果を確認し、学生のブログ記事が上位20位以内に表示されるかをチェック。今年度は3名の学生の記事が上位表示され、単位が確定となった。

Google検索結果で見る情報リテラシー論2024年度の単位確定

- はじめに

- 情報リテラシー論とGoogleの関係

- 検索結果の確認方法

- 上位表示の分析と結果

- 今年度の単位確定者

- おわりに

- よくある質問

はじめに

デジタル時代において、情報リテラシーの重要性は日々高まっています。特に大学教育の現場では、学生たちがいかに情報を収集し、分析し、発信できるかが重要なスキルとして求められています。新潟県の長岡造形大学で行われている情報リテラシー論の授業では、ユニークな評価方法を採用しています。それは、学生たちが書いたブログ記事がGoogleの検索結果で上位表示されるかどうかを、成績評価の一つの指標としているのです。この取り組みは、実践的なSEO(検索エンジン最適化)スキルを身につけるだけでなく、情報発信の質と影響力を実感できる貴重な機会となっています。

情報リテラシー論とGoogleの関係

情報リテラシー論の授業では、過去10年にわたり、特別な評価方法を採用してきました。それは、毎年2月1日の時点で、「情報リテラシー論」というキーワードでGoogle検索を行い、学生のブログ記事が検索結果の上位20位以内に表示されるかどうかを見るというものです。この評価方法は、学生たちの実践的なSEOスキルを測る重要な指標となっています。

検索結果の確認方法

正確な検索結果を得るために、今回はTorブラウザを使用しました。通常のブラウザと異なり、Torブラウザは位置情報の影響を受けにくく、より公平な検索結果を得ることができます。また、Googleにログインしていない状態で検索を行うことで、個人の検索履歴などの影響を排除しています。

上位表示の分析と結果

検索結果の第1位から順に詳細な分析を行いました。上位には東北大学の情報科学研究科や、過去の長岡造形大学の学生のブログ記事が表示されました。特に注目すべきは、2019年度の学生の記事が6年間もの間、上位表示を維持しているという事実です。

今年度の単位確定者

2024年度は、検索結果の中で3名の学生のブログ記事が上位20位以内にランクインしました。

- クリオネ√さん(12月23日の記事)

- gooブログの投稿者(10月5日の記事)

- はてなブログの投稿者(1月20日の記事)

この3名は、見事に単位確定の条件をクリアしました。

おわりに

2024年度の情報リテラシー論の授業では、昨年度の1名を上回る3名の学生が単位確定の条件をクリアしました。これは、学生たちがSEOの重要性を理解し、効果的な情報発信の方法を身につけた証といえるでしょう。この成果は、デジタル時代における情報リテラシーの実践的な学びの成果を示しています。なお、最終的な成績評価はテストの点数とレポートの評価を合わせて判断されます。

よくある質問(Q&A)

Q1: なぜTorブラウザを使用するのですか?

A1: 位置情報や個人の検索履歴の影響を受けない、より公平な検索結果を得るためです。

Q2: 上位20位以内に入れば必ず単位が取れるのですか?

A2: はい。入らなかった方は、最終的な成績評価はテストの点数とレポートの評価も含めて総合的に判断されます。

Q3: 過去の学生の記事が上位に表示され続けるのは問題ではないですか?

A3: むしろ、それは良質なコンテンツが長期的に評価され続けることを示す良い例といえます。

Q4: どのブログプラットフォームを使うのが最適ですか?

A4: はてなブログ、gooブログ、note等、様々なプラットフォームで成功例があります。重要なのはコンテンツの質です。

Q5: 記事はいつまでに書けばよいのですか?

A5: 評価の基準日は2月1日ですが、早めに記事を書いて検索エンジンにインデックスされる時間を確保することが推奨されます。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=l22ODoRyQDI

0:00 📢 番組開始と講義評価の説明

1:09 🔍 過去の検索結果の確認

2:18 🌐 Torブラウザーでの検索方法説明

3:26 🎓 検索結果の分析開始(東北大学)

4:35 📝 noteサービスの投稿確認

5:45 📺 YouTubeコンテンツと過去の記事確認

6:59 ⭐ みんなのキャンパス評価サイトの確認

8:13 🔎 検索結果の詳細分析(続き)

9:18 🎉 1人目の単位確定者発見

10:26 🖥️ FC2ブログと過去の記事確認

11:35 🐦 X(Twitter)投稿の確認

12:43 👥 Facebookグループと新規ブログの確認

13:52 ✨ 最終確認と単位確定者まとめ

情報リテラシー論については

以下のリンクから全て読めます。

↓↓↓↓

https://yokotashurin.com/tag/情報リテラシー論

(新潟県)長岡造形大学の情報リテラシー論を

振り返るYouTubeの再生リストもあります。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCj5uF0jg6jkzpv149hYSuJ6htkJ7GdDa

Google検索「情報リテラシー論」SEO上位(2024年)長岡造形大学

🎓 情報リテラシー論

大学での情報活用能力を養成する講義。学生がブログ作成やSEO対策を実践的に学ぶ特徴的な授業形態を採用している。

🔍 Google検索結果

ウェブサイトの重要度や関連性を示す指標。検索エンジン最適化(SEO)の成果を測定する重要な基準となる。

🌐 Torブラウザ

位置情報を隠蔽し、匿名性の高いウェブブラウジングを可能にするツール。通常のブラウザより正確な検索順位確認が可能。

📝 ブログ記事

学生が授業の一環として作成する情報発信コンテンツ。SEO対策を実践的に学ぶための重要な教材となる。

📊 検索順位

Googleでの検索結果における表示順位。上位20位以内に入ることが単位取得の条件の一つとなっている。

✅ 単位確定

ブログ記事が検索結果で上位表示されることで得られる成果。テストやレポートの成績と合わせて最終評価となる。

🏫 長岡造形大学

新潟県にある大学で、実践的な情報リテラシー教育を展開している教育機関。

📱 SEO対策

検索エンジンでの表示順位を上げるための技術や戦略。実践的なウェブマーケティングスキルを習得できる。

🎯 上位表示

Google検索結果で上位20位以内に入ること。効果的なSEO対策の成果を示す指標となる。

👨🏫 横田秀珠

ネットビジネス・アナリストとして活動し、大学で情報リテラシー教育を担当する講師。実践的なSEO教育を展開している。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/CNXO1gmXQwY

Google検索「情報リテラシー論」SEO上位(2024年)長岡造形大学

長岡造形大学の「情報リテラシー論」は、Google検索「情報リテラシー論」で上位表示を単位条件とする実践的な授業。2024年度は単位確定者が増加しSEOスキル向上が成果。一方で競争激化と質向上が課題。今後は最新SEOトレンド導入や内容の質向上、多様なプラットフォーム活用を強化し、学生の情報発信能力を育成する。SEO実践を通じ、情報社会で活躍できる人材育成を目指す。

1. 長岡造形大学「情報リテラシー論」とは?

1.1 授業の概要

1.1.1 授業の目的と内容

長岡造形大学における「情報リテラシー論」は、現代社会において不可欠な情報活用能力を、実践を通して体得することを目的としたユニークな授業です。この授業の最大の特徴は、学生たちが自らインターネット上で情報を発信し、その成果をGoogle検索という公開の場で評価される点にあります。具体的には、学生は指定されたキーワード「情報リテラシー論」でGoogle検索を行った際に、自身が作成したブログや記事を上位表示させることを単位取得の条件とされています。これは単に座学で情報リテラシーを学ぶだけでなく、実際に情報を発信し、それが社会に届くプロセスを体験することで、より深く、実践的な理解を目指すためです。

この授業の核となるのは、SEO(検索エンジン最適化)の実践的なスキルの習得です。SEOは、ウェブサイトやコンテンツを検索エンジンのランキングで上位表示させるための技術であり、現代の情報発信において非常に重要な役割を果たします。学生たちは、キーワード選定、コンテンツ作成、ウェブサイトの構造最適化、外部リンクの獲得など、SEOに関する様々な手法を学び、実際に自身のブログや記事に適用します。この過程を通じて、理論だけでなく、試行錯誤を繰り返しながら実践的なスキルを身につけていきます。単に情報を発信するだけでなく、意図した情報を必要な人々に届け、社会的な影響力を持つための技術を学ぶことは、情報が溢れる現代社会において、学生たちが主体的に活動するための強力な武器となるでしょう。

さらに、この授業は学生たちに情報発信の重要性を体感させることを重視しています。インターネットは、誰もが自由に情報を発信できるプラットフォームですが、その情報が実際に人々に届き、影響を与えるためには、適切な戦略と技術が必要です。学生たちは、自身のコンテンツが検索結果の上位に表示されることで、情報発信の成功体験を味わい、自己肯定感を高めることができます。同時に、情報発信の責任についても深く考える機会を得ます。自身の発信した情報が社会にどのような影響を与えるのか、誤った情報や不適切な表現はどのような問題を引き起こすのか、といった倫理的な側面についても、実践を通して学ぶことができます。情報リテラシーは単に情報を読み解く能力だけでなく、情報を適切に発信する能力、そしてその責任を含む、包括的な概念であることを、この授業は体現していると言えるでしょう。長岡造形大学という創造性を重視する環境において、情報リテラシー論は、学生たちが社会で活躍するための基礎となる、極めて実践的な学びの場を提供しているのです。

2. 2024年度の結果発表

2.1 検索環境

2.1.1 使用した検索環境

2024年度の「情報リテラシー論」の成果を評価するにあたり、検索環境は公平性と客観性を確保するために慎重に設定されました。まず、使用されたブラウザはTorブラウザです。Torブラウザは、匿名性が高く、プライバシー保護に特化したブラウザであり、通常のブラウザに比べて検索履歴やCookieなどの個人情報が追跡されにくいという特徴があります。これにより、検索結果が個人の過去の検索履歴や興味関心に左右されるパーソナライズド検索の影響を最小限に抑えることを意図しました。学生たちが純粋にコンテンツの質とSEO対策の成果で評価される環境を整えるため、Torブラウザが選択されたと考えられます。

次に、Googleアカウントにはログインしない状態で検索が行われました。Googleアカウントにログインしている場合、検索結果は個人の検索履歴や行動に基づいてパーソナライズされる傾向が強まります。ログインせずに検索することで、より一般的な、客観的な検索結果を得ることが期待できます。これもパーソナライズド検索の影響を排除し、コンテンツそのもののSEO効果を評価するための措置と言えるでしょう。

そして、検索キーワードは「情報リテラシー論」に統一されました。これは授業のテーマを明確にし、評価対象を絞り込むためです。学生たちはこのキーワードで上位表示を目指すことで、SEO対策の方向性を定めやすくなります。また、評価者側も同一キーワードで検索することで、学生間の成果を公平に比較することが可能になります。これらの検索環境設定は、単に検索順位を競わせるだけでなく、SEOの基本的な原則である「キーワードに基づいた検索エンジンの評価」を学生に理解させる意図も含まれていると考えられます。公平で客観的な評価環境を構築することで、学生たちは自身のSEOスキルを正確に把握し、改善に繋げることができるのです。

2.2 上位表示の結果

2.2.1 上位表示の結果

2024年度の「情報リテラシー論」の成果として、Google検索「情報リテラシー論」における上位表示の結果は、学生たちの努力の軌跡を示すものであり、同時に情報発信の難しさも浮き彫りにしました。上位3位までの検索結果は以下の通りです。

- 第1位: 東北大学の情報科学研究科の記事

- 流石は国立大学の研究機関、情報科学研究科が発信する記事が堂々の1位を獲得しました。学術的な信頼性とドメインパワーの強さが、SEOにおいても圧倒的な優位性を示す結果と言えるでしょう。内容の専門性もさることながら、ウェブサイト全体の構造や外部リンクの多さなども、高順位に貢献していると考えられます。学生たちが目指すべき目標として、非常に高い壁と言える存在です。

- 第2位: 長岡造形大学の2019年度の学生レポート

- 過去の学生レポートが2位にランクインしたのは、興味深い結果です。同じ長岡造形大学のドメインであるため、内部リンクの効果や大学ウェブサイトのドメインパワーが影響している可能性があります。また、2019年度という過去のコンテンツが上位表示されていることは、情報リテラシー論というテーマの普遍性を示すと同時に、コンテンツの鮮度だけでなく、質と関連性が重要であることを示唆しているかもしれません。学生にとっては、過去の先輩たちの成果が目標となる一方で、乗り越えるべき壁とも言えるでしょう。

- 第3位: noteの人気タグ記事一覧

- noteというプラットフォームの人気タグ記事一覧が3位に入ったことは、プラットフォームの強さと、タグによるキーワード最適化の有効性を示唆しています。noteは多くのユーザーが利用するプラットフォームであり、ドメインパワーが強く、様々なテーマの記事が集まるため、幅広いキーワードで上位表示されやすい傾向があります。「情報リテラシー論」というタグが人気タグであることも、順位に影響していると考えられます。学生たちが個人ブログで上位表示を目指す場合、プラットフォームの力も無視できない要素であることを示しています。

これらの上位表示結果は、学生たちがSEOで成果を出すことの難しさを示すと同時に、上位表示されたコンテンツが持つ強みを分析する上で貴重な情報を提供しています。学生たちは、これらの結果を分析し、自身のコンテンツ作成やSEO戦略に活かすことで、更なるスキルアップを目指すことができるでしょう。

2.3 単位確定者

2.3.1 単位確定者のリスト

2024年度の「情報リテラシー論」において、Google検索「情報リテラシー論」での上位表示を達成し、見事単位を確定させたのは、以下の3名の学生です。それぞれの成果とコメントを見ていきましょう。

- クリオネ√さん

- 記事タイトル: 「第13回 情報リテラシー論」

- 投稿日時: 2024年12月23日

- コメント: クリスマス前に投稿された記事が見事ランクイン!

- クリオネ√さんの記事は、授業回数をタイトルに含めることで、検索キーワードとの関連性を高め、かつ継続的に情報発信している姿勢を示した点が評価できます。「第13回」という具体的な数字は、コンテンツの具体性や信頼性を高める効果も期待できます。また、クリスマス前の投稿というタイミングも、年末年始に情報収集を行うユーザー層にリーチできた可能性があります。

- gooブログの投稿者

- 記事タイトル: 「情報リテラシー論 初投稿」

- 投稿日時: 2024年10月5日

- コメント: 初回投稿が上位表示される快挙!

- gooブログの投稿者は、初回投稿で上位表示を達成するという快挙を成し遂げました。「初投稿」というタイトルは、謙虚な姿勢を示すと同時に、新鮮な情報発信であることをアピールしているとも解釈できます。投稿日が10月5日と比較的早い時期であることも、早期からSEO対策に取り組み、コンテンツを充実させてきた結果と言えるでしょう。

- はてなブログの投稿者

- 記事タイトル: 「第14回 情報リテラシー論」

- 投稿日時: 2025年1月20日

- コメント: 締め切り間近の投稿がランクイン!

- はてなブログの投稿者は、締め切り間近の投稿ながら上位表示を実現しました。「第14回」というタイトルは、クリオネ√さん同様に、継続的な学習の成果を示唆しています。投稿日が2025年1月20日と、年明けにも関わらずランクインしている点は、年末年始もSEO対策を継続した努力の賜物かもしれません。締め切り間近の集中力が、質の高いコンテンツ作成に繋がった可能性も考えられます。

これらの単位確定者の成功事例は、SEO対策において、継続的な努力、キーワードを意識したタイトル設定、そして諦めない姿勢が重要であることを示唆しています。また、異なるブログプラットフォームを利用している点も、SEO対策においてプラットフォームの選択肢が多様であることを示唆しています。

3. 今年度の成果と課題

3.1 成果

3.1.1 成果の詳細

2024年度の「情報リテラシー論」の最大の成果は、単位確定者数の増加です。昨年度はわずか1名だった単位確定者が、今年度は3名に増加しました。これは、授業内容の改善、学生たちのSEOスキル向上、またはその両方の相乗効果によるものと考えられます。単位確定者数が3倍になったことは、授業の目標達成度を大きく向上させたと言えるでしょう。昨年度の状況を詳細に分析し、何が課題であったのか、そして今年度はどのような改善策を講じたのかを検証することで、更なる成果向上が期待できます。例えば、SEOに関する講義内容をより実践的なものにしたり、学生同士でSEO対策に関する情報交換を促すようなワークショップ形式の授業を取り入れたりするなどの工夫が考えられます。

単位確定者数の増加に加えて、もう一つの大きな成果として挙げられるのは、学生たちのSEOスキルの向上です。上位表示を達成した3名の学生だけでなく、惜しくも単位確定には至らなかった学生も含めて、全体的にSEOに関する理解と実践力が向上したと考えられます。これは、授業期間中に学生たちが自身のブログや記事に対してSEO対策を試行錯誤する中で、実践的なスキルを習得した結果と言えるでしょう。具体的にどのようなSEOスキルが向上したのかを分析するために、学生たちのブログ記事の内容やSEO対策の実施状況を詳細に調査することが重要です。例えば、キーワード選定、メタディスクリプションの最適化、見出しタグの適切な使用、内部リンク・外部リンクの活用、コンテンツの質と量など、多岐にわたるSEO要素について、学生たちの取り組みを評価することで、具体的なスキル向上点を把握することができます。

さらに、学生たちがSEOスキルを習得する過程で、情報発信に対する意識も大きく変化したと考えられます。単に情報をインターネット上に公開するだけでなく、意図した情報を必要な人々に届け、社会的な影響力を持つためには、SEO対策が不可欠であることを実感したはずです。この経験を通じて、学生たちは情報発信の責任と重要性をより深く理解し、今後の情報発信活動に活かしていくことが期待されます。情報リテラシーは、単に情報を読み解く能力だけでなく、情報を適切に発信する能力も包含する概念であることを、この授業は実践的に教えていると言えるでしょう。

3.2 課題

3.2.1 課題の詳細

2024年度の「情報リテラシー論」では、単位確定者数の増加という大きな成果を上げましたが、同時に今後の課題も明確になりました。その一つが、競争の激化です。今年度は3名の単位確定者が出ましたが、来年度以降、さらに多くの学生が上位表示を目指すことが予想されます。また、この授業の取り組みが広まるにつれて、他大学の学生や、情報リテラシーに関心の高い一般ユーザーも「情報リテラシー論」というキーワードでコンテンツを発信する可能性も考えられます。競争が激化すれば、これまでと同じSEO対策だけでは上位表示が難しくなるかもしれません。より高度なSEO戦略や、差別化されたコンテンツ作成が求められるようになるでしょう。

競争激化に加えて、もう一つの課題は、投稿の質の向上です。上位表示を達成するためには、SEO対策だけでなく、コンテンツそのものの質を高める必要があります。検索ユーザーは、単にキーワードが含まれているだけのコンテンツではなく、有益で質の高い情報を求めています。学生たちが作成するブログ記事の内容を、より専門的で深く掘り下げたものにする、独自性のある視点や分析を加える、図や表、動画などの多様な表現方法を取り入れるなど、コンテンツの質を高めるための工夫が必要です。また、情報の正確性や信頼性も重要な要素です。参考文献を明記する、信頼できる情報源に基づいた情報を発信する、客観的な視点で記述するなどの点にも注意を払う必要があります。

さらに、SEO対策とコンテンツの質の向上に加えて、ウェブサイト全体の最適化も重要になります。表示速度の改善、モバイルフレンドリーなデザイン、ユーザビリティの向上など、ウェブサイトの技術的な側面もSEOに影響を与えます。学生たちが利用するブログプラットフォームの機能を最大限に活用し、ウェブサイト全体の最適化を図ることも、今後の課題と言えるでしょう。競争が激化する中で、単位確定者数を維持、あるいは増加させていくためには、SEO対策、コンテンツの質、ウェブサイト全体の最適化という3つの側面から、継続的な改善と努力が必要となります。

4. 今後の展望

4.1 今後の計画

4.1.1 強化ポイント

2024年度の成果と課題を踏まえ、「情報リテラシー論」は更なる進化を目指し、以下の3つのポイントを強化していく計画です。

第一に、SEOの最新トレンドの導入です。SEOの世界は常に変化しており、Googleの検索アルゴリズムも頻繁にアップデートされます。過去に有効だったSEO手法が、現在では効果が薄れている、あるいは逆効果になることもあります。そのため、授業内容に最新のSEOトレンドを積極的に取り入れていくことが重要です。具体的には、AIを活用したSEO、モバイルファーストインデックス、コアウェブバイタル、E-E-A-T(専門性、権威性、信頼性、経験)といった最新のSEO концепции и техники を授業で解説し、学生たちが実践的に活用できるように指導していきます。また、SEOに関する最新情報を学生自身が継続的に学習する習慣を身につけられるよう、情報収集の方法や参考になるウェブサイト、ツールなどを紹介することも検討しています。

第二に、内容の質の向上です。SEO対策だけでなく、コンテンツそのものの質を高めることは、長期的に上位表示を維持し、検索ユーザーからの評価を高める上で不可欠です。学生たちが作成するブログ記事の内容を、より深く、専門的で、独自性のあるものにするために、授業内で情報収集・分析、構成、執筆、編集といったコンテンツ作成プロセス全体を丁寧に指導していきます。また、学生同士で記事を相互評価するピアレビューの機会を設け、客観的な視点から改善点を見つけられるようにすることも有効です。さらに、文章表現力だけでなく、図や表、インフォグラフィック、動画などの多様な表現方法を活用することで、より魅力的で分かりやすいコンテンツ作成を促していきます。

第三に、多様なプラットフォームの活用です。これまで学生たちは主にブログプラットフォームを利用してきましたが、今後はブログ以外の多様なプラットフォームの活用も視野に入れていきます。例えば、動画コンテンツを作成してYouTubeに投稿する、音声コンテンツを作成してポッドキャストで配信する、インフォグラフィックやプレゼンテーション資料をSlideShareなどのプラットフォームで公開する、SNSを活用して情報を拡散するなど、コンテンツの種類や目的に応じて最適なプラットフォームを選択し、情報発信の幅を広げていきます。多様なプラットフォームを活用することで、より多くのユーザーにリーチできるようになるだけでなく、学生たちの情報発信スキルを多角的に育成することにも繋がります。これらの強化ポイントを実践することで、「情報リテラシー論」は更なる進化を遂げ、学生たちの情報発信能力をより効果的に育成できると期待されます。

5. まとめ

5.1 2024年度の総括

5.1.1 意義と今後の展開

2024年度の長岡造形大学「情報リテラシー論」は、Google検索「情報リテラシー論」で学生のブログ記事を上位表示させるというユニークな試みを通じて、目覚ましい成果を上げました。単位確定者数が昨年度の1名から3名へと増加したことは、学生たちの努力と、授業内容の改善が実を結んだ証と言えるでしょう。この授業の意義は、単にSEOスキルを習得することに留まりません。学生たちは、SEOの実践を通じて、情報発信の難しさと重要性、そして自身の情報が社会に届き、影響を与える喜びを体感しました。この経験は、学生たちが情報リテラシーを深く理解し、社会で活躍するための自信とスキルを身につける上で、かけがえのない財産となるでしょう。

SEOの実践は、学生たちに情報発信の戦略的思考を養いました。キーワード選定、ターゲットユーザーの分析、競合コンテンツの調査、コンテンツの質の向上、ウェブサイトの最適化、効果測定と改善といったSEOのプロセスは、情報発信活動全体に応用できる汎用的なスキルです。学生たちは、この授業を通じて、情報を発信するだけでなく、意図した情報を必要な人々に届け、社会的な目的を達成するための戦略的アプローチを学びました。これは、情報が溢れる現代社会において、非常に重要な能力と言えるでしょう。また、検索エンジンのランキングという客観的な評価基準を通じて、学生たちは自身の成果を可視化し、モチベーションを高めることができました。成功体験は自信に繋がり、更なる挑戦への意欲を掻き立てます。

今後の展開として、「情報リテラシー論」は、2024年度の成果と課題を踏まえ、更なる進化を目指します。SEOの最新トレンドを導入し、コンテンツの質を向上させ、多様なプラットフォームを活用することで、学生たちの情報発信能力をより効果的に育成していきます。この授業が、長岡造形大学の学生たちが情報社会で主体的に活躍するための羅針盤となり、社会に貢献できる人材育成に繋がることを期待しています。学生たちの挑戦を応援し、授業も進化を続けながら、情報リテラシー教育の新たな可能性を切り開いていくでしょう。