情報リテラシー論15セキュリティとデマや詐欺’24長岡造形大学

青森県の五所川原商工会議所で

思ったより雪なくて良かった

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

さて、本題です。

恒例の長岡造形大学で行う

情報リテラシー論の講義が

今年も後期から始まりました。

https://www.nagaoka-id.ac.jp/about/academics/curriculum/liberal-arts/

セキュリティとデマや詐欺として

第15回目の講義を行ってきました。

https://www.youtube.com/watch?v=IaIOp7B3bk4

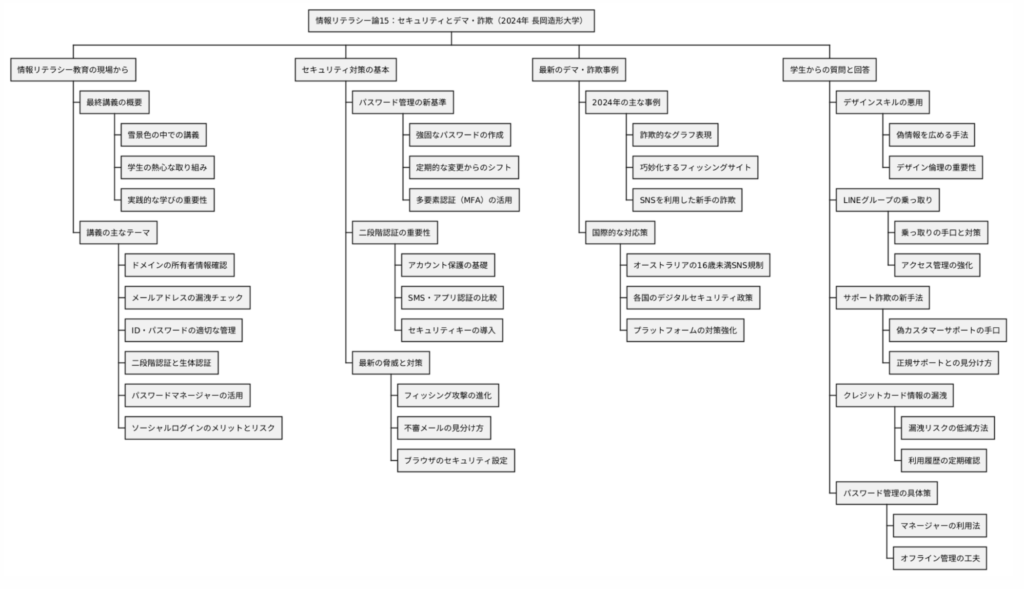

情報リテラシー論15セキュリティとデマや詐欺’24長岡造形大学

- はじめに

- 情報リテラシー教育の現場から

- セキュリティ対策の基本

- 最新のデマ・詐欺事例

- 学生からの質問と回答

- おわりに

- よくある質問(FAQ)

はじめに

デジタル社会が進展する中で、情報セキュリティやデマ・詐欺への対策は、もはや専門家だけの課題ではなくなっています。スマートフォンやSNSが日常生活に深く浸透し、誰もが情報発信者となれる現代において、正しい情報の見極めとセキュリティ意識の向上は、すべての人にとって必要不可欠なスキルとなっています。今回の講義では、特に若い世代に向けて、日々進化する詐欺の手口や、デマの見分け方について、実例を交えながら解説していきます。デジタルネイティブと呼ばれる世代でも、新たな脅威に対しては常に警戒が必要です。この記事を通じて、皆さんの情報リテラシーの向上に貢献できれば幸いです。

情報リテラシー教育の現場から

長岡造形大学での情報リテラシー論の最終回として、今回はセキュリティとデマ・詐欺をテーマに講義を行いました。雪景色の中での最終講義となりましたが、学生たちの熱心な姿勢が印象的でした。

講義では、以下の内容について詳しく解説を行いました:

- ドメインの所有者情報の確認方法

- メールアドレスの漏洩チェック

- IDとパスワードの適切な管理方法

- 二段階認証と生体認証の重要性

- パスワードマネージャーの活用法

- ソーシャルログインのメリットとリスク

セキュリティ対策の基本

セキュリティ対策の基本として、特に重要な点について解説を行いました。パスワードの管理については、これまでの「定期的な変更」という考え方から、「強固なパスワードの作成と適切な管理」という方向にシフトしています。また、二段階認証の導入は、アカウント保護の基本となっています。

最新のデマ・詐欺事例

2024年に発生した主なセキュリティ事案について、具体的な事例を交えて解説しました。特に注目すべき点として:

- 詐欺的なグラフ表現の手法

- フィッシングサイトの巧妙化

- SNSを利用した新たな詐欺手法

- オーストラリアにおける16歳未満のSNS規制

学生からの質問と回答

講義後、学生から多くの質問が寄せられました。特に印象的だった質問とその回答を紹介します:

- デザインスキルの悪用に関する懸念

- LINEグループの乗っ取りリスク

- サポート詐欺の新手の手口

- クレジットカード情報の漏洩対策

- パスワード管理の具体的方法

おわりに

情報リテラシーは、単なる知識の習得ではなく、実践的なスキルとして身につける必要があります。今回の講義シリーズを通じて、学生たちが情報セキュリティの重要性を理解し、日常生活での実践につなげてくれることを願っています。来週の試験では、暗記ではなく考える力を試す問題を用意する予定です。パソコンの持ち込みやインターネット検索も可能とし、実践的な問題解決能力を評価していきます。

よくある質問(FAQ)

Q1: パスワードの使い回しは本当に危険なのでしょうか?

A1: はい、非常に危険です。一つのサービスでパスワードが漏洩すると、他のサービスも危険にさらされます。

Q2: 二段階認証は面倒ではありませんか?

A2: セキュリティと利便性はトレードオフの関係にありますが、アカウント保護の観点から強く推奨されています。

Q3: フィッシングサイトの見分け方を教えてください。

A3: URLの確認、SSL証明書の確認、不自然な日本語表現のチェックなどが重要です。

Q4: SNSでの詐欺被害を防ぐにはどうすればよいですか?

A4: 見知らぬ人からの突然の連絡には注意し、個人情報の開示には慎重になりましょう。

Q5: パスワードマネージャーは信頼できますか?

A5: 信頼できる開発元のものを選択すれば、パスワード管理の強力なツールとなります。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=lH-85cls308

0:00 📚 授業の導入と概要説明

1:07 📝 レジュメと試験内容の説明

2:09 🔐 セキュリティ基礎の解説

3:14 📰 2024年のニュースレビュー

4:24 🌐 SNSと若者に関する話題

5:31 🎨 デザインと技術の両面性

6:39 👮 サイバーセキュリティ対策

8:55 🚫 詐欺サイトとセキュリティ

10:02 💬 SNSセキュリティ

12:24 ⚠️ 詐欺対策と注意点

(続きはムービー会員に限定公開)

15:46 🎓 授業のまとめと次回予告

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

情報リテラシー論15セキュリティとデマや詐欺’24長岡造形大学

長岡造形大学の情報リテラシー論の最終回では、セキュリティとデマ・詐欺について講義が行われた。パスワード管理や二段階認証、詐欺グラフの見分け方、偽サイトの特徴などが解説された。学生からは詐欺サイトの巧妙さや、情報リテラシーの重要性について質問が寄せられた。来週の試験は、パソコンやノート、検索やChatGPTの使用が許可される形式で実施される。

🔒 セキュリティ

インターネットやデジタル機器の安全を確保するための技術や対策のこと。パスワード管理や認証方式、不正アクセス対策など、様々な要素が含まれる。

📊 詐欺グラフ

データを意図的に歪めて表示することで、見る人に誤った印象を与えるグラフ。スケールの操作や軸の省略などの手法が使われる。

🔑 パスワード管理

アカウントのセキュリティを守るための重要な要素。使い回しを避け、複雑な文字列を使用し、定期的な更新が推奨される。

📱 二段階認証

パスワードに加えて、スマートフォンなどへの確認コード送信や生体認証を組み合わせた、より安全な本人確認方式。

🌐 偽サイト

正規のウェブサイトを模倣して作られた詐欺サイト。見分けるにはURLの確認や不自然な点への注意が必要。

💻 情報リテラシー

情報技術を適切に使いこなし、情報の真偽を見分け、安全に活用する能力。現代社会を生きる上で必須のスキル。

🔍 ファクトチェック

情報の真偽を確認・検証する作業。SNSやニュースの情報を鵜呑みにせず、複数の情報源で確認することが重要。

📧 フィッシング

個人情報やパスワードを盗み取るための詐欺手法。偽メールや偽サイトを使って情報を騙し取ろうとする。

🔐 生体認証

指紋や顔認証など、身体的特徴を使用した本人確認方式。パスワードと組み合わせることで、セキュリティが向上する。

📲 アプリセキュリティ

スマートフォンアプリの安全性に関する対策。信頼できる配信元からのダウンロードや、アプリの権限設定の確認が重要。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/agQ50J4Qrrk

情報リテラシー論15セキュリティとデマや詐欺’24長岡造形大学

インターネットが急速に普及した現代では、多くの人が日常的にオンライン上で情報を収集し、コミュニケーションを行っています。その利便性は非常に高い一方で、デマや詐欺などのリスクも増大していることは見逃せません。SNSをはじめとするサービス上では、不確かな情報があっという間に拡散される可能性があるため、常に正しい情報を見極める力が求められます。また、金銭的な被害やプライバシーの侵害など、セキュリティを軽視することで大きなトラブルに巻き込まれる危険性もあります。

こうした状況を踏まえ、本講義では「セキュリティ意識の向上」と「デマや詐欺への対策」を中心に据え、具体的な事例や対処法について学んでいきます。ネット社会においては、自分自身だけでなく、周囲の人にも影響が及ぶ場合が少なくありません。そのため、情報リテラシーを高めると同時に、疑わしい情報に慎重になるなど、意識改革と知識のアップデートが不可欠です。これらを総合的に理解し、安心してインターネットを活用できる力を身につけることが、本講義の大きな目的となります。

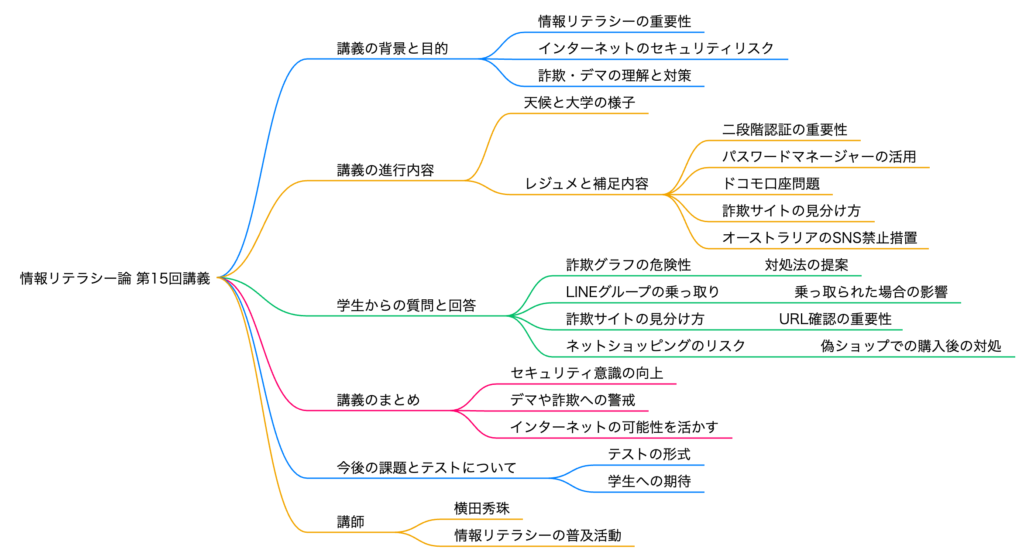

1. 講義の背景と目的

昨今、SNSやオンライン決済の普及によって、私たちの生活は劇的に便利になりました。一方で、個人情報が狙われる事件や詐欺被害は後を絶たず、社会問題として取り上げられるケースも増えています。これらのリスクを正しく理解し、実践的な対策を取らなければ、大学生のような若い世代でも簡単に被害に遭う可能性があります。この講義は、そうした危険性に対処できる力を養うためのものです。

さらに、デマの広がりは社会的にも大きな問題となっており、誤った情報に基づいて人々が混乱したり、差別や偏見が助長されたりする懸念があります。こうした背景を踏まえて、本講義では信頼できる情報源を見極める能力と、詐欺やデマに振り回されないための警戒心を育むことを目標としています。学生の皆さんが、今後の学習や就職活動、日常生活で役立つ知識を身につける機会となるよう設計されています。

1.1 講義の概要

本講義は、全体を通してセキュリティとデマ・詐欺に関する基礎知識から具体的な対策までをカバーします。前半では、情報リテラシーの必要性やインターネット上のリスクについて解説し、後半では、実際の事件例やニュースを取り上げて理解を深める構成となっています。また、学生から寄せられた質問に答える時間も設け、参加型の講義を目指します。

レジュメでは、パスワード管理や二段階認証といった基本的なセキュリティ対策から、クラウドサービスのリスクやニュースで取り上げられる詐欺事例など、幅広いトピックを取り扱います。これにより、自分自身が直面するかもしれないトラブルを未然に防ぐだけでなく、周囲の人々にもアドバイスできるような知見を得ることを目的としています。

1.1.1 講義の目的

- 情報リテラシーの重要性の伝達

- インターネット上でのセキュリティリスクの理解

- 詐欺・デマの手口の理解

- 対策力の養成

まず、情報リテラシーの重要性を改めて認識してもらうことで、オンライン社会での適切な行動が何かを判断できるようにすることが大切です。次に、具体的なセキュリティリスクを理解することで、どのような部分に注意を払うべきかを把握します。そのうえで、詐欺やデマの代表的な手口を知ることにより、騙されにくくなるだけでなく、疑わしい情報に対して適切に反応できる力を養います。

また、本講義では「学んで終わり」ではなく、実際の生活や学内活動において役立つ実践的な対策を紹介します。たとえば、パスワードの設定方法や二段階認証の導入、生体認証の活用など、すぐに取り入れられる対策から、ニュースや社会情勢を踏まえて常に警戒を怠らない姿勢まで、幅広く習得してもらいます。

2. 講義の進行内容

この章では、講義当日の様子や取り上げた内容を具体的に振り返ります。まず、天候や大学の環境といった講義の外的な状況を紹介し、その後、レジュメや補足内容について詳しく説明します。内容としては、パスワード管理や詐欺の手口と対策、さらに最新ニュースの解説など、多岐にわたる情報を共有しました。

講義の中盤では、質疑応答の場を設け、学生の皆さんから寄せられた疑問に答える形を取りました。特に、SNSの乗っ取りや詐欺サイトの見分け方など、日常的に直面しやすい問題に焦点を当てています。講義の進行は、理論と実践をバランス良く組み合わせることを意識しながら行われ、受講生が自分の状況に置き換えて考えやすいように配慮しました。

2.1 天候と大学の様子

当日は雪景色が広がり、視界に白銀のキャンパスが広がる中での講義となりました。雪が積もってはいるものの、幸いにも路面は乾燥しており、足元の心配が比較的少ない状況でした。多くの学生が防寒対策をしっかりして登校し、冷たい空気の中でも活気あふれる雰囲気が感じられました。

一方、教室の中は暖房が効いていたため、寒さを感じることなく快適に受講できる環境が整っていました。こうした穏やかな雰囲気の中で講義を行うことで、学生の集中力が維持されやすく、セキュリティや詐欺に関するトピックにじっくりと意識を向けられたと感じます。また、天候が話題に上ることで、普段とは違う光景の中でもオンラインリスクに対する認識を深めるきっかけとなりました。

2.1.1 当日の状況

- 雪景色

- 路面は乾燥

- 穏やかな環境

当日のキャンパスは、真っ白な雪が地面を覆っており、見慣れた景色とはひと味違った趣がありました。学生たちは雪道に注意しながらも、普段どおりに大学へ足を運び、講義に参加していました。路面が乾いていたことも幸いし、大きな遅延や混乱は見られませんでした。

教室自体も落ち着いた雰囲気で、学生同士の雑談には雪景色の話題が多く上がっていました。こうしたリラックスした空気感の中で、講義のテーマであるセキュリティリスクや詐欺の問題を考えることで、かえってメリハリが生まれ、集中しやすかったように思います。また、この時期ならではの自然環境が、普段の講義と少し違った学びの刺激にもなったようです。

2.2 レジュメと補足内容

レジュメでは、基本的なセキュリティ対策から最新の詐欺手口まで、幅広い情報をコンパクトにまとめています。具体的には、パスワード管理の重要性や二段階認証、生体認証の有用性をはじめ、クラウドサービス利用時の注意点など、今日の情報社会を生きるうえで欠かせないポイントが多く含まれています。補足として、各ニュースの事例や具体的なデマの拡散経路についても解説しました。

このレジュメをもとに講義を進めることで、学生たちは自分に関係のあるリスクを把握しやすくなり、質問もしやすい環境が生まれました。また、補足内容では、実際に発生した詐欺事件や国内外のニュースに触れることで、教室外の社会的動向ともリンクさせることができました。こうした現実味のある話題は、講義の内容をより深く理解する助けとなったようです。

2.2.1 パスワード管理

- パスワードの考え方

- 二段階認証

- 生体認証の重要性

- パスワードマネージャーの活用方法

まず、パスワードを考える際には「誕生日や簡単な文字列を避ける」「複数のサービスで使い回ししない」といった基本を押さえる必要があります。そのうえで、二段階認証を導入すれば、万が一パスワードが漏えいしても、さらなる防御線を張ることができます。生体認証は顔や指紋、声など、本人しか再現できない要素を利用するため、高いセキュリティ効果が期待されます。

さらに、パスワードマネージャーを活用することで、複雑な文字列を生成・管理し、使い回しを防ぐことが可能になります。しかし、パスワードマネージャー自体のマスターパスワードも強固なものを設定することが大切です。講義では、これらの方法を具体的に示し、学生がすぐにでも取り入れられるよう分かりやすく説明しました。

2.2.2 詐欺の手口と対策

- ドコモ口座問題

- 詐欺サイトの見分け方

- ソーシャルログインのリスク

- クラウドサービスのリスク

ドコモ口座問題では、銀行口座との連携を悪用され、知らない間にお金が引き出される事件が相次ぎました。このケースから学べるのは、便利なサービスほどセキュリティ確認が重要だということです。詐欺サイトの見分け方としては、URLをしっかり確認し、「https://」で始まるSSL証明書の有無や、不自然な日本語表記がないかなどをチェックします。

ソーシャルログインは、SNSアカウントを利用した外部サービスのログインを指しますが、これも乗っ取り被害や情報流出のリスクをはらんでいます。さらに、クラウドサービスの利用時には、データを預ける相手のセキュリティ体制も重要です。安易に無料サービスを使うだけではなく、信頼できる企業かどうかや、利用規約でのデータ取り扱い方針などを必ず確認しましょう。

2.2.3 ニュース解説

- 2024年の注目ニュース

- オーストラリアでの16歳未満のSNS禁止措置

ここでは、近い将来に起こり得るセキュリティやプライバシー関連の動きに注目しました。2024年の注目ニュースとしては、各国での新たなセキュリティ法整備や大規模なハッキング事件のリスク、さらに最新テクノロジーの進化によるプライバシー侵害の問題などが挙げられます。これらは、今後の社会や私たちの生活に大きく影響する可能性があるため、常にアンテナを張っておく必要があります。

また、オーストラリアで検討されている16歳未満のSNS禁止措置は、若年層のネット利用に対する世界的な警鐘ともいえるでしょう。SNS利用には多くのメリットがありますが、個人情報の流出やいじめ、詐欺などのリスクも伴います。こうした動きから学ぶべきことは、年齢に限らず、利用する側のリテラシーと適切なガイドラインの整備がいかに重要かという点です。

3. 学生からの質問と回答

講義の後半では、学生の皆さんから寄せられた質問に対して、具体的なアドバイスを行いました。デマや詐欺の手口は非常に多様であり、ネット上でも書籍でも、すべてを網羅するのは困難です。しかし、疑わしい情報に直面したときにどう対処するか、基本的な姿勢を身につけておけば、騙されるリスクを大幅に減らすことができます。

今回取り上げた質問は、実生活に直結するものが多かったのが特徴です。SNSの乗っ取りや詐欺サイトの見分け方、ネットショッピングのトラブルなど、日常的に遭遇しやすい場面での不安に応えることで、すぐに使える知識として活用してもらうことを目指しました。また、質問を通じて、今後さらに学びたいテーマや不安に感じる点も浮き彫りになるため、講師としても貴重な意見交換の時間になりました。

3.1 詐欺グラフの危険性

詐欺グラフとは、データを一見もっともらしく見せかけるために、統計や数字を意図的に操作・省略したグラフや図表のことを指します。インターネット上でもSNS上でも、見やすいビジュアルで提示されると、どうしても信憑性が高いように感じてしまうものです。結果として、不正確な情報に誘導されたり、誤った判断を下す原因にもなり得ます。

特に、話題性のあるニュースや流行りのトピックに関連するデータは、注目を集めやすいため、詐欺グラフが拡散されやすい傾向があります。こうしたグラフの危険性を知ることで、私たちは単なる数字のインパクトに惑わされず、データの出典や取り扱い方をしっかり確認する習慣を築かなければなりません。次の小見出しでは、学生からの具体的な質問に対する回答を見ていきましょう。

3.1.1 質問と回答

- 質問:「詐欺グラフの手口が巧妙で怖いです。どう対処すれば良いですか?」

- 回答:データの出典や背景を確認する習慣をつける

詐欺グラフに対する対策として最も重要なのは、安易に数字を鵜呑みにしないことです。まずは、グラフの引用元や作成者が信頼できる機関や専門家なのかをチェックしましょう。また、グラフが示す範囲やサンプル数、時期などを確認し、データが適切に取得されているかも判断基準となります。もし疑わしい点があれば、同じテーマに関する別の情報源を参照するなど、複数の視点から検証する姿勢を持つことが大切です。

こうした確認作業は、最初は手間に感じるかもしれませんが、慣れてくると自然と目を通す習慣が身につきます。また、SNS上で拡散されているグラフは特に注意が必要で、図表の意図的な切り取りや拡大解釈などが行われていないか、常に疑う視点を持っておくとよいでしょう。結果的に、騙されにくい情報リテラシーを獲得することにつながります。

3.2 LINEグループの乗っ取り

LINEのようなSNSでのグループ乗っ取り被害は、実際に起きている深刻な問題です。乗っ取りが行われると、メンバー同士の会話や個人情報が流出するだけでなく、グループを装った詐欺行為が行われる可能性もあります。友人や知人を騙ることで信用度を高め、一斉に悪意あるリンクを送るなど、被害が拡大しやすいのが特徴です。

特に、若年層や学生同士のコミュニケーションの主要なツールとしてLINEが使われている場合、乗っ取りは一気に周囲へ被害を広げるリスクがあります。そのため、日頃からセキュリティ意識を高め、アカウントを保護するための設定を見直すことが重要です。次の項目では、実際に寄せられた質問に対する回答を紹介します。

3.2.1 質問と回答

- 質問:「LINEグループが乗っ取られるとどうなりますか?」

- 回答:二段階認証を設定し、アカウントの安全性を高める

LINEグループが乗っ取られると、プライベートな会話や写真、ファイルなどが盗み見られる危険性があります。さらに、乗っ取ったアカウントを使ってメンバーに偽の情報を流したり、詐欺サイトへ誘導したりすることも考えられます。被害を防ぐためには、まずLINEの「アカウント引き継ぎ設定」をオフにする、もしくは引き継ぎ時に必ずパスワードを必要とする設定にすることが推奨されます。

加えて、二段階認証を導入しておけば、万が一パスワードを知られてしまった場合でも、追加の認証ステップが必要になるため、乗っ取りのハードルを大幅に上げることができます。また、怪しいリンクやファイルは開かない、頻繁にパスワードを変更するなど、日常的な注意も欠かせません。友人同士だからといって気を抜かず、最新の設定状況を定期的にチェックする習慣をつけましょう。

3.3 詐欺サイトの見分け方

詐欺サイトは、実在する有名ショップやサービスを装ってユーザーから金銭や個人情報を盗もうとするケースが多く見られます。一見すると本物と区別がつきにくい巧妙な作りになっていることも珍しくありません。特に、SNSや広告を通じて誘導される場合は、信頼性を軽視して思わずクリックしてしまう人が多いのも事実です。

しかし、いくつかのポイントを押さえておけば、詐欺サイトを見分けるハードルは大幅に下がります。たとえば、URLの表記に不自然な英数字が混じっていないか、公式サイトのURLと比較して大きく違わないか、ページのデザインや日本語の表現に違和感がないかなど、基本的なチェック項目を日頃から意識することが重要です。次の小見出しで、学生からの質問と回答を紹介します。

3.3.1 質問と回答

- 質問:「詐欺サイトを見分けるポイントは?」

- 回答:URLの確認とSSL証明書(https://)の有無

詐欺サイトを見分けるうえで、まず最初に注目するのがURLです。本物のサイト名によく似た文字列を使った偽サイトは多く、たとえば「amazon」のつづりが微妙に変えられているケースなどが報告されています。また、SSL証明書がないサイトや、証明書があっても組織名が不明確なものは要注意です。ブラウザのアドレスバーに鍵マークが表示されるかも、一つの目安になります。

さらに、極端に安すぎるセール情報や、不自然な日本語・誤字脱字が多いページも怪しいと考えてよいでしょう。決済情報や個人情報を入力する前に、公式サイトのURLと照らし合わせる、評判やレビューを検索するなど、いくつかのステップを踏んで安全確認をすることをおすすめします。これらの基本的な見分け方を身につけることで、インターネットショッピングなどをより安心して楽しむことができます。

3.4 ネットショッピングのリスク

近年、海外の通販サイトや個人輸入を扱うショップなど、多種多様なオンラインストアが登場しています。しかし、すべてが安全とは限らず、偽サイトや商品が届かない詐欺も後を絶ちません。特に、馴染みのない海外ショップの場合は、言語の壁や返金対応の問題など、国内サイト以上にリスクが高まる可能性があります。

また、クレジットカードを使った決済は便利な反面、番号やセキュリティコードが流出すると、不正利用につながる恐れがあります。そのため、ショップの信頼性をよく調べるだけでなく、利用している端末や接続環境のセキュリティも十分に確認し、ウイルス感染や盗聴の可能性を最小限に抑えることが重要です。次の項目で、実際に寄せられた質問への回答を見ていきましょう。

3.4.1 質問と回答

- 質問:「偽の海外ショップで購入してしまいました。どうすれば良いですか?」

- 回答:クレジットカード会社に連絡し、不正利用の可能性を報告

もし偽の海外ショップで購入手続きを行ってしまった場合、すぐにクレジットカード会社や決済会社に連絡を取りましょう。決済のキャンセルや不正利用の監視、場合によっては新しいカード番号の発行など、早急な対処が必要となります。また、取引履歴やショップの情報をできるだけ保存しておくと、後々のトラブル対応が円滑に進む場合があります。

同時に、ネット上でショップ名やURLを検索し、他にも被害者がいないかを確認することも有益です。購入時に入力した個人情報(住所や電話番号)などが悪用される可能性もあるため、しばらくの間は不要なメールや電話に注意を払いましょう。二度と同じ失敗を繰り返さないように、今後は評判が確立しているプラットフォームを利用するなど、リスクを避ける意識を高めることが重要です。

4. 講義のまとめ

ここまでの講義では、セキュリティやデマ・詐欺に関する基礎知識から具体的な事例、そして実践的な対策までを幅広く学んできました。インターネットの普及は多くの利便性をもたらしましたが、その分、詐欺やデマといったリスクも飛躍的に増大しているのが現状です。私たちが安全にネットを活用するためには、まずこのリスクを正しく理解し、自分自身に合った対策を取ることが不可欠です。

同時に、ただリスクを恐れるのではなく、情報を吟味して正しい知識を得る姿勢や、テクノロジーを積極的に取り入れて生活を豊かにする発想も重要です。デマや詐欺に翻弄されないためには、常日頃から「何かおかしい」と感じたら踏みとどまって調べる習慣を持つことが大切です。これらを総合的に実践することで、インターネットの利点を最大限に活かしながら、トラブルから身を守ることができます。

4.1 セキュリティ意識の向上

セキュリティ意識を高めるために大切なのは、自分のアカウントや個人情報が狙われる可能性を常に念頭に置くことです。たとえば、パスワード管理を怠ると、一つのサービスでの漏えいが他のアカウントにも波及してしまいます。また、SNSを利用していると、思わぬところから友人や家族の情報までもが流出するリスクがあるため、「自分だけなら大丈夫」という油断は禁物です。

意識を高める方法としては、定期的にセキュリティ関連のニュースやトラブル事例をチェックし、最新の手口や対策を学ぶことが挙げられます。こうした情報に触れることで、「自分だったらどう防げるか」「もし被害にあったらどう対処するか」という想像力を養うことができます。最終的には、自分の身を守る行動を習慣化することで、セキュリティの質が大きく向上するといえます。

4.1.1 基本的な対策

- パスワード管理の徹底

- 二段階認証の導入

基本的な対策として第一に挙げられるのは、パスワード管理の徹底です。誕生日や連続した数字など推測しやすい文字列を避け、サービスごとに異なるパスワードを設定することが求められます。忘れにくいようにパスワードマネージャーを活用するのも有効です。

さらに、二段階認証を導入すれば、パスワードが漏れても追加の認証ステップで被害を防げる可能性が高まります。たとえば、スマホに送られてくるワンタイムパスコードや、生体認証など、サービスによって導入できる手段はさまざまです。こうした基本的な対策を地道に続けることで、アカウントの安全性は飛躍的に高まります。

4.2 デマや詐欺への警戒

インターネット上には、多くの有益な情報がある一方で、根拠のないデマや悪意ある詐欺情報も混在しています。SNSやメッセージアプリを通じて、瞬時に広範囲に拡散される時代だからこそ、その影響力は非常に大きいといえます。詐欺やデマに巻き込まれないためには、自分が受け取った情報を一度立ち止まって疑う姿勢を持つことが重要です。

特に、感情を強く揺さぶられるようなニュースや、「今すぐ行動しないと危険」といった煽り文句が含まれている情報は要注意です。そうした情報の多くは誤解や意図的な誘導を狙っており、冷静さを失わせることで判断力を鈍らせようとします。デマや詐欺への警戒を怠らず、情報を吟味するクセをつけておくことで、被害を最小限にとどめることができるでしょう。

4.2.1 情報確認の習慣

- 出典や信頼性の確認

デマを見抜くためには、情報の出典を必ず確認する習慣が欠かせません。新聞や専門家の見解など、信頼のおける情報源を複数あたることで、事実関係の精度を高めることができます。特にSNSで流れる情報は、拡散が早い反面、裏付けが取れていないことが多いため、複数の媒体で報じられているかどうかを確認するとよいでしょう。

また、見出しだけを見て結論を急ぐのではなく、本文や文脈にもしっかり目を通すことが大切です。断片的な情報を拡散してしまうと、誤解がさらに広がってしまうリスクがあります。こうした基本的な確認作業を習慣化することで、悪意のあるデマや詐欺情報を見抜く力を身につけ、より正確な判断を下せるようになります。

4.3 インターネットの可能性を活かす

セキュリティやデマの問題を考えると、インターネットの負の側面ばかりが目につきがちですが、実際には私たちの生活を便利にし、学びや仕事の場を広げる素晴らしいツールでもあります。国境を越えたコミュニケーションや、専門知識を簡単に入手できる機会など、インターネットがもたらす恩恵は計り知れません。

そのため、危険を正しく把握しつつも、決してネガティブな面だけに着目せず、積極的に可能性を活かす意識を持つことが大切です。具体的には、自分の興味ある分野の情報収集や、SNSを通じたネットワークづくりなど、インターネットを活用する場面は多岐にわたります。正しいリテラシーを身につけることで、安全と利便性を両立させながら、より豊かな生活を送ることができるでしょう。

4.3.1 適切なリテラシーの重要性

- ネガティブな側面ばかりに目を向けない

適切なリテラシーを身につけるということは、単に危険を避けるだけでなく、得られるメリットを最大限に享受することでもあります。ネット上には多様な意見や情報が存在し、学問やビジネス、趣味といったさまざまな領域での学びや繋がりを得るチャンスが広がっています。一方、情報が溢れすぎているからこそ、デマや詐欺に惑わされる危険性も高まっています。

リテラシーを高めるためには、常に学び続ける姿勢と、疑問を持ったら自分で調べる探究心が欠かせません。こうした積極的な態度によって、ネットのネガティブな側面だけでなく、多種多様な有益情報も同時に取り入れることが可能になります。結果的に、トラブルに巻き込まれるリスクを低減しながら、インターネットの利点をしっかり活用できるようになるのです。

5. 今後の課題とテストについて

最後に、今後の課題とテストの方針についてお伝えします。これまでの講義で学んだセキュリティやデマ・詐欺の知識を、単なる暗記に終わらせず、実際の生活や大学での活動に活かしてほしいという思いがあります。そこで、テストや課題を通じて、受講生が自分の考えを深め、現実に即した対策を考えられるような機会を提供する予定です。

インターネットの世界は日進月歩で変化していきます。今日通用した対策が、明日にはもう古い手口になっている可能性も否めません。そのため、自発的に学び続けることが非常に重要です。今後の課題でも、ニュースの追跡調査やケーススタディを取り入れ、常に最先端の情報に触れながら自分のスキルをアップデートしてもらうような形式を考えています。

5.1 最終回講義後のテスト

最終回の講義では、これまで学んできた知識をもとに総合的な確認テストを行います。とはいえ、暗記中心のペーパーテストではなく、学生自身の意見や考察を求める形式を取り入れる予定です。たとえば、最新の詐欺事件に対する分析や、SNS上でのデマ拡散を防ぐために何ができるかなど、実践的な視点が求められる問題を出題する方針です。

このように、テストを一つの学習機会として位置づけることで、受講生が自らの理解度を客観的に振り返り、さらに深い知見を得るきっかけにしてもらいます。また、テストの結果だけでなく、受講生同士のディスカッションや共同作業を通じて、より多角的な視点を獲得できるよう配慮していきます。インターネット時代だからこそ、協調的な学習と意見交換が重要だと考えています。

5.1.1 テストの内容

- 暗記ではなく、自分の意見を述べる問題

- これまで学んだ内容を活かした課題

テストの内容としては、セキュリティ意識やデマの見極め方、詐欺被害の防止策など、講義で扱った主要なテーマが問われます。ただし、単に定義や事例を暗記するのではなく、それをもとに自分の言葉で考えをまとめ、具体的な提案や対策を示すことが求められます。たとえば、「SNSの利用ガイドラインを作るとしたらどのような項目が必要か?」といった、実践的な問いが出されるかもしれません。

また、講義中に紹介したニュースや事件例を材料にすることも考えています。最終的には、テストという形で終わりではなく、今後の人生にわたって続く情報リテラシーの向上につながることを目指しています。