GoogleのNotebookLM:フラッシュカード・レポート・ブログ執筆

もふもふ君。今日は初めてのzoom

ハイブリッド講演に出ますので緊張w

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

長野県の阿南町商工会にて。

さて、本題です。

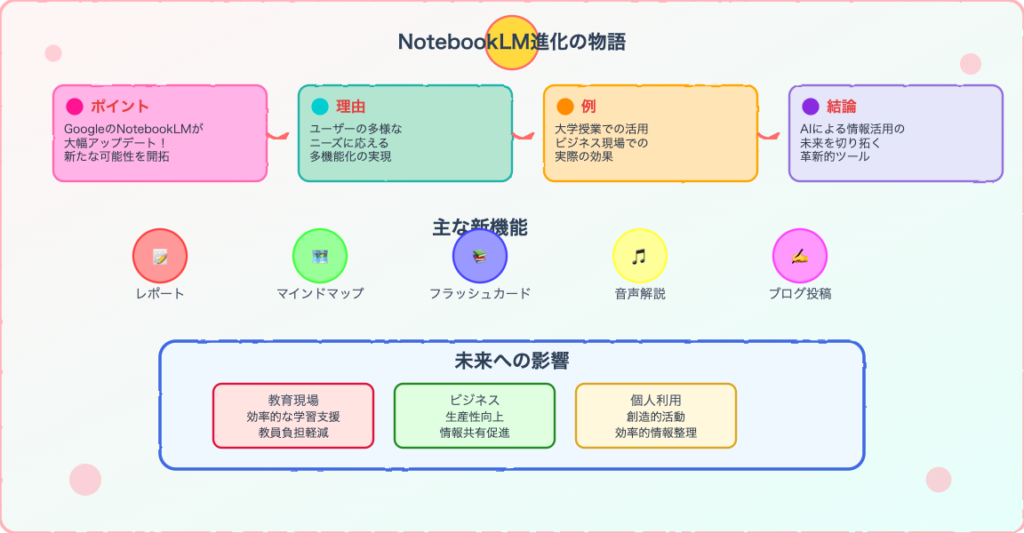

2025年9月9日、GoogleのNotebookLMが

更に進化したので改めてまとめて解説です。

https://x.com/NotebookLM/status/1965106170152013888

本日の内容のNotebookLMこちら公開しています。

https://notebooklm.google.com/notebook/ce1e3ea1-8817-45f9-8a9a-e4c1fcb754ab?authuser=1

NotebookLMとは何か?基本から復習しますと?

https://www.youtube.com/watch?v=Ncv4S_YxGoU

GoogleのNotebookLM:フラッシュカード・レポート・ブログ執筆

2025年9月9日 Google NotebookLMが大幅アップデート! 🎉

フラッシュカード機能とレポート機能が新登場

さらにブログ執筆まで可能になりました

• AIチャットボット

• 音声・動画解説

• マインドマップ

• フラッシュカード

• レポート生成

• ブログ投稿作成

🤖 AI提案: ソースに基づいてトピックやテーマを動的に提案

📝 文字数: 約3,600字のブログ記事を生成

少なめ・標準・多め

(標準で24枚生成)

簡単・標準・難しい

レベル別学習対応

トピック指定可能

プロンプトで詳細設定

FAQ形式作成

顧客対応に活用

🔗 共有機能

✅ アクセス制限設定(特定グループ・リンク保有者)

✅ 歓迎メッセージのカスタマイズ

✅ コンテンツアクセス範囲設定

✅ アナリティクス機能で利用状況把握

- 議事録作成 – 会議内容を自動的に整理・要約

- 社内チャットボット – 企業情報に基づくAI対話システム

- コンテンツ制作 – 音声・動画・ブログを一括生成

- 学習教材 – フラッシュカード・テストで知識定着

- レポート自動化 – 分析資料を効率的に作成

- 多言語対応 – グローバルなコンテンツ展開が可能

📈 効率性の向上

• 1つのソースから複数形式のコンテンツを自動生成

• マインドマップ→音声→動画→レポート→フラッシュカードの一貫制作

🎯 教育・研修での活用

• 企業研修教材の自動生成

• 理解度チェック用テスト・フラッシュカード作成

• 多言語での社員教育コンテンツ展開

GoogleのNotebookLM:フラッシュカード・レポート・ブログ執筆

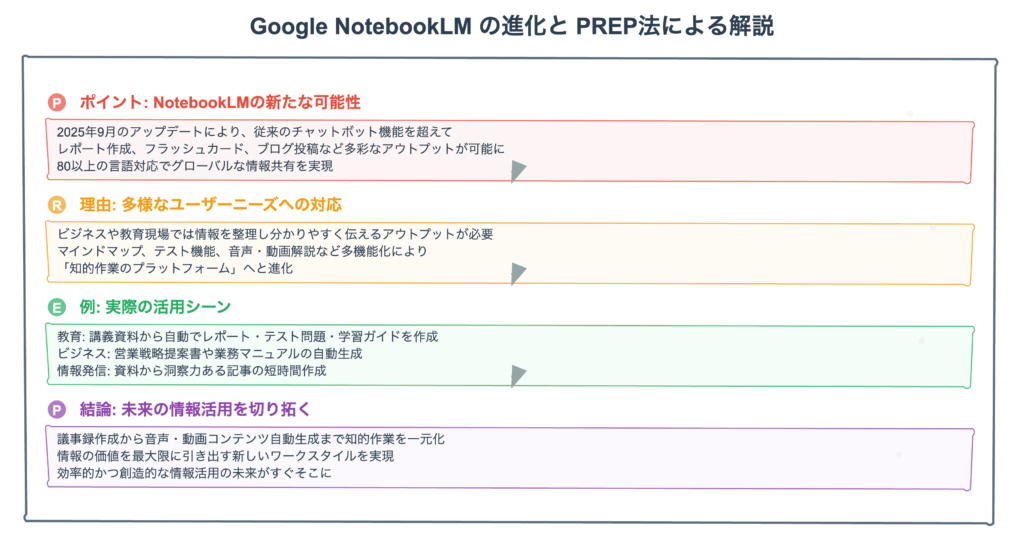

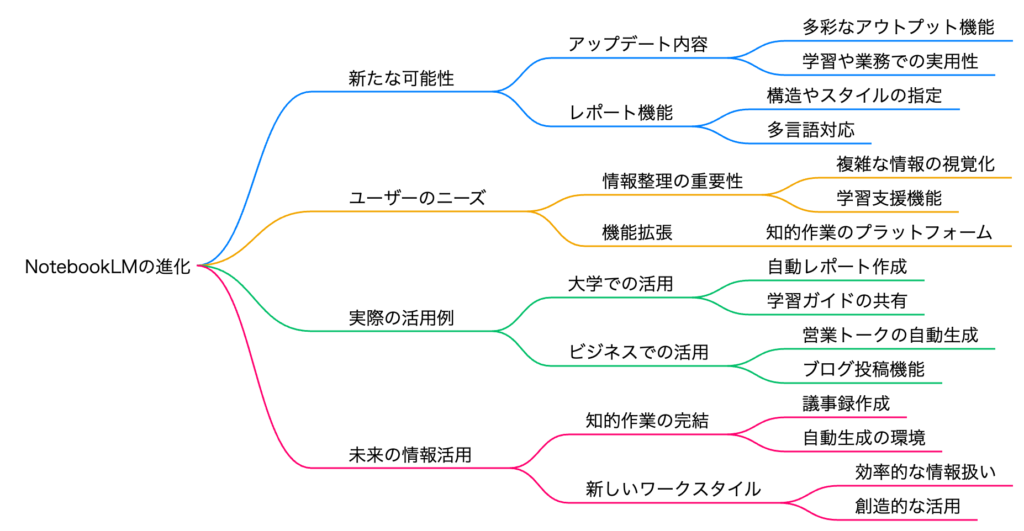

2025年9月10日、GoogleのNotebookLMが大幅アップデートを実施。新たにフラッシュカード機能とレポート機能が追加され、ブログ執筆も可能になった。80以上の言語に対応し、構造やスタイルを指定した独自レポート作成、動的な提案機能も搭載。既存のマインドマップ、音声・動画解説、テスト機能と合わせて多機能化が進行。教育現場での活用や企業内チャットボット作成、議事録作成など幅広い用途での活用が期待される。

- はじめに

- NotebookLMの大幅アップデート発表

- 既存機能の確認と新機能の詳細解説

- 実際の操作例と各機能の使い方

- 教育現場での活用例と今後の可能性

- おわりに

- よくある質問(Q&A)

はじめに

皆さん、ネットビジネスの世界は日々進化を続けていますが、今回また大きな変革が起こりました。GoogleのNotebookLMが2025年9月9日に発表した新機能は、私たちのコンテンツ制作やビジネス活用の可能性を大幅に広げるものです。これまでAIチャットボットとして活用されてきたNotebookLMに、フラッシュカード機能、高度なレポート作成機能、そしてついにブログ執筆機能まで追加されました。これは単なる機能追加ではなく、私たちの働き方や学習方法、コンテンツ制作のプロセスを根本的に変える可能性を秘めています。今回は実際の画面操作を交えながら、これらの新機能がどのように私たちのビジネスや教育現場で活用できるのかを詳しく解説していきます。

NotebookLMの大幅アップデート発表

2025年9月10日水曜日、またもやGoogleのNotebookLMに大きなアップデートが発表されました。この発表は、NotebookLMの公式Xアカウントで2025年9月9日付けで公開されたもので、その内容は私たちの予想を大きく上回るものでした。

今回のアップデートの最大の特徴は、構造、スタイル、トーンなどを指定することで、ニーズに完全に合った独自のレポートを作成できるようになったことです。これまでのNotebookLMは、アップロードされたソースに基づいてAIチャットボットとして機能していましたが、今回のアップデートにより、より専門的で実用的なドキュメント生成が可能になりました。

特に注目すべきは、レポートに言語選択機能が追加され、80以上の対応言語でレポートを作成できるようになったことです。これにより、グローバルなビジネス展開を考えている企業や、多言語でのコンテンツ制作を必要とする場面での活用範囲が大幅に広がりました。

また、Notebookはソースに基づいてトピックやテーマの動的な提案を提供できるようになりました。例えば、科学論文をアップロードするとホワイトペーパーの作成を提案し、ニュース記事からは解説記事を生成する可能性があるということです。これは、AIがソースの内容を理解し、最適なアウトプット形式を自動的に判断してくれることを意味しています。

そして今回の目玉機能として、標準レポートにブログ投稿機能が導入されました。これにより、NotebookLMは単なる情報整理ツールから、実際のコンテンツ制作ツールへと進化を遂げたのです。

既存機能の確認と新機能の詳細解説

NotebookLMの基本的な仕組みを改めて確認しておきましょう。NotebookLMは、一番左側に「ソース」という項目があり、まず何かしらの素材を入力する必要があります。PDFファイル、テキストファイル、音声ファイル、YouTubeのURLなど、様々な形式のファイルを一つでも複数でも入力することができます。

入力されたものに対して、その内容を学習し、それを元にAIチャットボットが作成されるというのが基本的な仕組みです。当初は、このAIチャットボットに対してチャットで質問すると答えてくれるという、シンプルな機能でした。

しかし、その後のアップデートで様々な出力形式が追加されていきました。Studio機能として、まずマインドマップ機能が追加され、続いてテスト機能が加わりました。その後、音声解説機能、動画解説機能、レポート機能と、どんどん新機能が増えていく形で進化を続けてきました。

今回新たに追加されたフラッシュカード機能は、学習効果を高める重要な機能です。さらに、アナリティクス機能により分析や共有も可能になっており、NotebookLMは非常に多機能なツールへと成長しています。

マインドマップ機能について詳しく見てみると、この機能は単純に図を表示するだけではありません。最初は基本的な構造から始まり、各項目をクリックすることで次の枝が展開されていきます。そして、さらに詳細を見たい項目があれば、三角マークを押すことでどんどん枝分かれしていく仕組みになっています。まさにマインドマップの名前通り、思考の流れを視覚的に表現できる優れた機能です。

完全に展開すると、かなり詳細なツリー形式のマインドマップが完成します。このマインドマップはダウンロードすることができるので、ホームページやブログで使用することで、複雑な内容も分かりやすく表現することが可能になります。

音声解説機能では、アップロードしたコンテンツを元に、ナレーターが音声で解説してくれます。この機能の優れた点は、プロンプトをカスタマイズできることです。自分の思い通りの話し方や内容構成で音声コンテンツを作成することができ、ポッドキャスト配信などに直接活用することができます。

動画解説機能も同様に、プロンプトのカスタマイズが可能です。動画をダウンロードして、スライドショーなどの画像と組み合わせることで、YouTubeにアップロードできる完成度の高い動画コンテンツを作成することができます。

テスト機能は、ChatGPTクイズのような形式で、アップロードした資料に基づいた選択式の問題が自動生成されます。A、B、C、Dの選択肢から正解を選ぶ形式で、正解・不正解の判定と共に詳しい解説も提供されます。この機能は特に教育現場での活用価値が高く、理解度チェックや復習教材として非常に有効です。

実際の操作例と各機能の使い方

実際にChatGPTのブランチ機能について解説した15分の動画の文字起こしを使用して、各機能がどのように動作するかを確認してみましょう。

まず、レポート機能を使用する際は、「独自に作成」「概要説明資料」「学習ガイド」「ブログ投稿」の4つの形式から選択することができます。それぞれの特徴を詳しく見てみると、「独自に作成」では構造、スタイル、トーンなどを指定して自分好みのレポートを作成できます。「概要説明資料」では重要な分析情報と引用を含むソースの概要を作成し、「学習ガイド」では小テスト、推奨エッセイ問題、主要用語集などを含む学習教材を作成します。

そして注目の「ブログ投稿」機能では、洞察力に優れた見解を非常に読みやすい記事に要約したものを作成することができます。実際に作成されたブログ記事を確認すると、全体で約3600字程度の文章が生成され、序文、本文、結論という構成で整理されていることが確認できます。

さらに興味深いのは、AIがソースを元におすすめの形式を提案してくれる機能です。例えば、「戦略提案書:ChatGPTの会話分岐機能を活用した、営業トークとビジネスコンサルティング戦略」「業務マニュアル:ChatGPTの会話分岐機能を用いた実践的な対話シミュレーションの社内向け手順書」「コンセプト解説:ChatGPTの会話分岐機能がどのようなもので、どのように役立つのかを学ぶための入門資料」「事例研究:ChatGPTの新機能『会話分岐』をビジネスに活かすための3つの使い方を掘り下げて学びます」といった具体的な提案がなされます。

これらの提案にはそれぞれプロンプトが付いているため、どういうレポートを作成したいかを細かく設定することも可能です。この機能により、ユーザーは自分のニーズに最適化されたコンテンツを効率的に作成することができるようになりました。

新機能のフラッシュカードについて詳しく見てみると、「2025年9月5日にOpenAIが発表した会話を分岐するChatGPTの新機能の名称は何ですか?」といった質問が表示され、「回答を表示」ボタンを押すと「ブランチ機能(会話の分岐機能)」という答えが表示されます。

このフラッシュカード機能では、24問のカードが生成され、「ChatGPTのブランチ機能はどのようなユーザーが利用可能ですか?」「発表時点でChatGPTのブランチ機能を利用できないプラットフォームは何ですか?」といった様々な角度からの質問が提供されます。

特に優れているのは、フラッシュカードのカスタマイズ機能です。右上の鉛筆マークをクリックすることで、カードの枚数を「少なめ」「標準」「多め」から選択でき、問題のレベルも「優しく」「標準」「難しく」から設定することができます。さらに、希望するトピックを指定することで、より具体的なニーズに合わせたフラッシュカードを作成することも可能です。

テスト機能も同様にカスタマイズが可能で、質問の数を「少なめ」「標準」「多め」から選択し、難易度レベルも「簡単」「標準」「難しい」から選ぶことができます。また、特定の情報源のみを使用したり、特定のトピックに焦点を当てたテストを作成することも可能です。

教育現場での活用例と今後の可能性

これらの機能は、特に教育現場での活用価値が非常に高いと考えられます。大学で授業を教えている立場から考えると、NotebookLMを使った革新的な教育手法を導入することができそうです。

具体的な活用方法として、まず自分のレジュメをPDF化してNotebookLMにアップロードし、授業で話している内容の音声ファイルまたは文字起こしたものを追加で入力します。これらの資料を元にレポートを作成することで、誰でも簡単に高品質なレポートのベースを作成することができるようになります。

この機能を使って、教員側でAIにレポートを作成させておき、それをベースに学生に何らかの課題を与えるという新しい教育手法も考えられます。従来の「ゼロから自分でレポートを書く」という方法から、「AIが作成したベースを元に、さらに深く分析・考察する」という高次の学習活動に移行することができるのです。

共有機能も教育現場では非常に有用です。作成したNotebookLMのページを学生と共有することで、特定のグループや特定の学生に資料を配布することができます。歓迎メッセージ機能を使用すれば、「いつも大学の講義を受けてくれてありがとう」「レポート頑張ってね」といったメッセージを追加することも可能です。

アクセス制限も細かく設定できるため、「制限付き」「リンクを持っている人全員」といった設定や、「NotebookLM全て」「チャットのみ」といったアクセス範囲の調整も可能です。これにより、学習内容や学生のレベルに応じた適切な情報提供が実現できます。

さらに、アナリティクス機能により、学生がどの程度NotebookLMを活用しているか、どのような質問をチャットで行っているかといったデータを収集することができます。これにより、学生の学習状況や理解度を客観的に把握し、より効果的な指導方法を検討することが可能になります。

ビジネス現場での活用を考えると、議事録の作成から社内共有用のチャットボット作成、各種レポートの執筆、音声コンテンツや動画コンテンツの制作まで、幅広い業務に活用することができます。特に、これまで多大な時間と労力を要していたコンテンツ制作作業が、大幅に効率化される可能性があります。

今回のアップデートにより、NotebookLMは単なるAIツールから、本格的なコンテンツ制作プラットフォームへと進化しました。この変化は、私たちの働き方や学習方法、そして情報の活用方法に根本的な変革をもたらす可能性を秘めています。

おわりに

今回ご紹介したGoogleのNotebookLMの大幅アップデートは、私たちのデジタル時代における情報活用の可能性を大きく広げるものでした。フラッシュカード機能、高度なレポート作成機能、そしてブログ執筆機能の追加により、NotebookLMは従来のAIチャットボットの枠を大きく超えた、総合的なコンテンツ制作プラットフォームへと進化を遂げました。特に注目すべきは、80以上の言語対応、カスタマイズ可能なプロンプト機能、そしてAIによる動的な提案機能です。これらの機能により、個人のニーズに完全に合致したコンテンツを効率的に作成することが可能になりました。教育現場やビジネス現場での活用事例を通じて見えてきたのは、単純な作業効率化を超えた、根本的な学習方法や働き方の変革の可能性です。今後もこのような革新的なツールの進化に注目し、積極的に活用していくことで、より創造的で価値の高い活動に集中できる時代が到来することでしょう。

よくある質問(Q&A)

Q1: NotebookLMの新機能を使用するには、どのような準備が必要ですか?

A1: NotebookLMを使用するためには、まずGoogleアカウントでログインし、ソースとなる資料を準備する必要があります。PDFファイル、テキストファイル、音声ファイル、YouTubeのURLなど、様々な形式のファイルを一つまたは複数アップロードすることから始まります。資料をアップロードした後は、各機能(レポート、フラッシュカード、テストなど)を選択するだけで、自動的にコンテンツが生成されます。

Q2: ブログ投稿機能で作成される記事の品質はどの程度ですか?

A2: 実際に検証した結果、約3600字程度の構造化された記事が生成されることが確認できました。序文、本文、結論という基本的な構成で整理され、読みやすい形式になっています。ただし、より長い記事(1万字程度)を希望する場合は、生成された記事をベースにさらなる編集や追加が必要になる場合があります。内容の正確性や独自性については、ソースとなる資料の質に大きく依存します。

Q3: 教育現場での具体的な活用方法を教えてください。

A3: 教育現場では複数の活用方法が考えられます。教員側では、講義資料やレジュメをアップロードしてレポートのベースを作成し、学生に高次の分析課題を与えることができます。学生との共有機能を使用して、歓迎メッセージ付きの学習教材を配布することも可能です。また、テスト機能やフラッシュカード機能を活用して、理解度チェックや復習教材を自動生成することで、個別学習のサポートも実現できます。アナリティクス機能により学習状況の把握も可能です。

Q4: ビジネス利用時の注意点はありますか?

A4: ビジネス利用では、機密情報の取り扱いに注意が必要です。社外秘の資料をアップロードする前に、社内のセキュリティポリシーを確認してください。また、生成されたコンテンツの著作権や責任の所在についても事前に検討しておくことが重要です。共有機能を使用する際は、アクセス制限を適切に設定し、意図しない情報漏洩を防ぐよう注意してください。AIが生成したコンテンツは必ず人間がレビューし、必要に応じて修正を行ってから公開することをお勧めします。

Q5: 従来のAIツールと比較して、NotebookLMの特徴は何ですか?

A5: NotebookLMの最大の特徴は、アップロードしたソース資料に基づいて、様々な形式のコンテンツを一元的に生成できることです。単なる質疑応答だけでなく、マインドマップ、音声解説、動画解説、レポート、フラッシュカード、テストなど、多様なアウトプット形式に対応しています。また、80以上の言語対応、カスタマイズ可能なプロンプト、AIによる自動提案機能など、ユーザーのニーズに合わせた柔軟なコンテンツ作成が可能です。共有機能やアナリティクス機能により、チームでの協力作業や学習効果の測定も実現できる点が、他のAIツールにはない大きな特徴と言えるでしょう。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=I7aQvCwjERs

0:00 📱 導入・Google NotebookLMアップデート発表

1:09 📢 公式発表の詳細と新機能概要

2:12 🤖 NotebookLMの基本機能とチャットボット解説

3:18 🗺️ マインドマップ機能のデモンストレーション

4:23 🌳 マインドマップの展開機能と使い方

5:43 🎙️ 音声解説・動画解説機能の紹介

6:44 📝 テスト・クイズ機能の実演

7:47 📊 レポート機能の詳細説明(新機能)

8:53 ✍️ ブログ投稿機能のデモンストレーション

10:01 🃏 フラッシュカード機能の紹介と実演

11:05 ⚙️ カスタマイズ機能と設定オプション

12:15 🎓 教育現場での活用方法と共有機能

13:19 📈 アナリティクス機能とデータ分析

14:18 🎯 総括とまとめ・エンディング

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

GoogleのNotebookLM:フラッシュカード・レポート・ブログ執筆

📚 NotebookLM GoogleのAI搭載ドキュメント分析ツール。PDF、テキスト、音声ファイル、YouTubeのURLなどの多様なソースを読み込み、その内容を学習してAIチャットボットを生成する。従来の質問応答機能に加え、マインドマップ、レポート作成、音声・動画解説など多機能を備える総合的なAIアシスタント。

🃏 フラッシュカード 学習効率を高める暗記カード機能。入力したソースから自動的に質問と回答のペアを生成し、デジタルカード形式で表示する。カードの枚数、難易度レベルをカスタマイズ可能。24問程度の標準設定から多めの設定まで選択でき、効果的な復習学習をサポートする新機能として注目される。

📋 レポート機能 構造、スタイル、トーンを指定して独自のレポートを作成できる機能。独自作成、概要説明資料、学習ガイド、ブログ投稿の4つの形式を提供。戦略提案書、業務マニュアル、コンセプト解説、事例研究などのテンプレートも用意され、ビジネス文書作成を効率化する画期的な機能。

✍️ ブログ執筆 入力したソースを基に読みやすいブログ記事を自動生成する機能。序文、本文、結論の構成で約3600字程度の記事を作成可能。洞察力に優れた見解を分かりやすい文章にまとめ、コンテンツマーケティングやメディア運営の効率化に貢献する実用的な機能として期待されている。

🗺️ マインドマップ 入力したコンテンツを視覚的なツリー構造で表現する機能。クリックにより段階的に枝分かれを展開でき、複雑な情報を整理して理解しやすく表示する。ダウンロード機能により、ホームページやブログでの活用も可能。情報の構造化と視覚的理解を促進する強力なツールとして活用される。

🎤 音声解説 入力したソースを基にポッドキャスト形式の音声コンテンツを自動生成する機能。ナレーターによる解説で、自然な話し言葉での説明が可能。プロンプトカスタマイズにより、話し方や内容をコントロールできる。音声メディア作成の効率化とアクセシビリティ向上に貢献する革新的機能。

🎬 動画解説 音声解説に映像を組み合わせた動画コンテンツ生成機能。同様にプロンプトでカスタマイズ可能で、YouTube等への投稿用コンテンツ作成に活用できる。スライドショーや画像と組み合わせることで、より魅力的な動画コンテンツの制作が可能になり、動画マーケティングの新たな可能性を開く。

🌐 多言語対応 80以上の言語でレポート作成が可能になった国際化機能。グローバルビジネスや多言語での情報発信に対応し、言語の壁を越えたコンテンツ制作を実現する。各国の文化やビジネス慣習に配慮した文書作成により、世界市場への展開を支援する重要な機能として位置づけられる。

🔗 共有機能 作成したNotebookを他のユーザーと共有できる機能。アクセス権限の設定、歓迎メッセージの追加、利用範囲の制限などを細かく設定可能。教育現場での課題配布や企業内での情報共有、チームコラボレーションを促進し、組織の知識管理とコミュニケーションの効率化を実現する。

📊 アナリティクス 共有したNotebookの利用状況を分析する機能。ユーザーのアクティビティ、アクセス数、利用パターンなどのデータを収集・可視化する。教育効果の測定やコンテンツの改善点把握に活用でき、データドリブンな意思決定をサポートする重要な分析ツールとして機能する。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/vt9ztdgEV1E

GoogleのNotebookLM:フラッシュカード・レポート・ブログ執筆

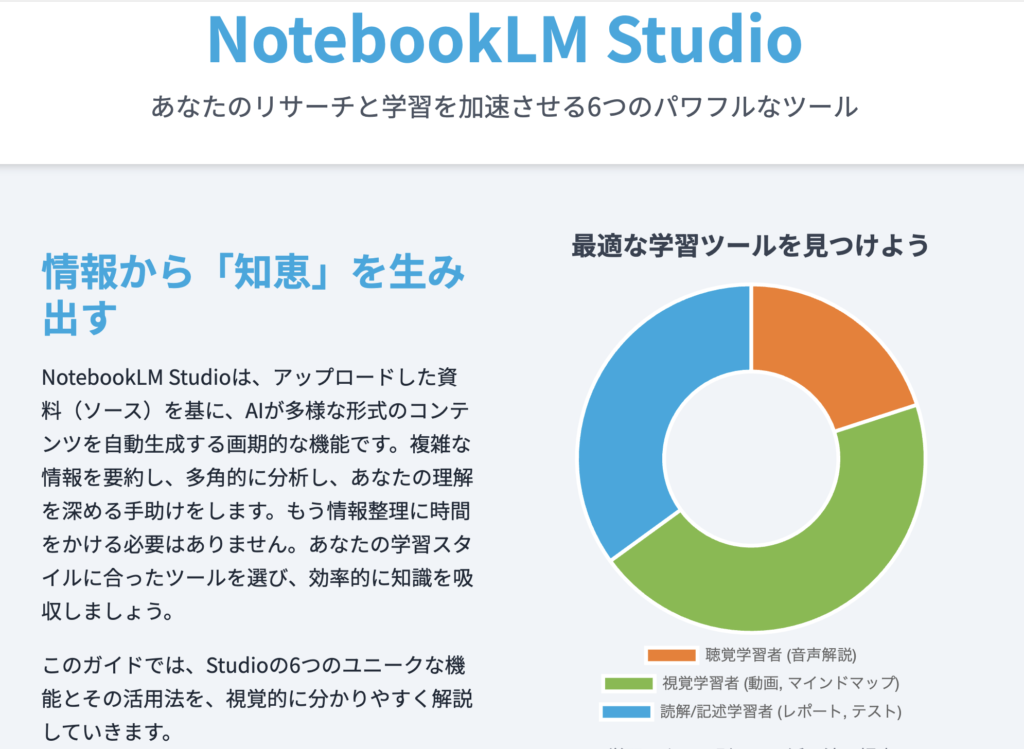

GoogleのAIノートサービス「NotebookLM」に新たに導入されたStudioパネルが提供する6つの主要機能、すなわち音声解説、動画解説、レポート、マインドマップ、テスト、フラッシュカードについて、その機能と使い方、および知識労働にもたらす影響を包括的に分析します。

NotebookLM Studioは、単なる情報検索や文書要約ツールから、個人の思考と学習を能動的に拡張する**拡張知能(Augmented Intelligence)**へと進化を遂げています。この変革の核心は、多岐にわたるソース(文書、動画など)から情報を正確に抽出し、ユーザーの目的(学習、プロジェクト管理、研究)に応じて最適な形式で再構成する能力にあります。

各機能は独立しても強力ですが、それらを組み合わせることで、情報収集から分析、アウトプット、知識定着までのワークフロー全体をシームレスに加速させる相乗効果を生み出します。特に、**「情報源に紐づいた正確性」と「ユーザーの意図に合わせた出力の構造化」**という二つの設計思想が、汎用的なAIツールとの明確な差別化要因となっています。

結論として、NotebookLM Studioは、従来の受動的な情報消費モデルから、能動的で対話的な知識創造モデルへと、ユーザーのワークフローを変革するものです。知識労働者は、このツールを単なる機能の集合体ではなく、「ソースに根ざした個人の思考を拡張する知能」として捉え、汎用AIと組み合わせて戦略的に活用することが、情報過多の時代における生産性向上と創造性発揮の鍵となります。

はじめに:NotebookLM Studioパネルがもたらす新しいワークフロー

NotebookLMは、AIを活用してユーザーのナレッジワークを支援する革新的なサービスとして登場しました。その機能は、チャットを通じた情報探索や要約に留まらず、今回の大規模なアップデートで導入された「Studioパネル」によって、その役割を根本的に再定義しています 。Studioパネルは、従来のAIツールにありがちな「思考の断絶」を取り払い、ユーザーが情報と深く対話するプロセスに完全に没入できるよう設計されています 。

この設計思想は、Googleのプロダクトデザインにおける明確な哲学を反映しています。例えば、音声解説の生成はバックグラウンドで行われるため、ユーザーは同時に他の機能を操作したり、別の画面に移動したりすることが可能です 。これは、単に処理を高速化するだけでなく、ユーザーがAIにタスクを依頼している間も、作業の流れを止めさせず、常に思考の連続性を保つことを重視していることを示しています。従来の「クエリ → 待機 → 結果」という線形的なインタラクションから、「クエリ → 継続 → 結果」という非同期的なインタラクションへの転換は、ナレッジワークの生産性を本質的に高めるアプローチです。Studioパネルは、ユーザーの思考を中断させない「没入型環境」を提供し、NotebookLMを単なる情報検索ツールから「拡張知能」へと進化させる、まさに心臓部と言えるでしょう 。

Studio機能概要比較表

本レポートで詳細に分析する6つのStudio機能の概要を以下の表にまとめます。

| 機能名 | 主な目的 | ユニークな特徴 | 最適なユースケース |

| 音声解説 | 聴覚を通じた情報消化 | インタラクティブモードによるAIホストとの対話 | 通勤中の学習、会議議事録の再確認 |

| 動画解説 | 動画コンテンツの構造化 | 長時間の動画から主要なトピック、アイデア、アウトラインを抽出 | オンライン講義の復習、競合動画の分析 |

| レポート | 目的別の情報パッケージ化 | プロジェクトの「静的なスナップショット」と「動的な物語」を生成 | プロジェクトの引き継ぎ、経営層への進捗報告 |

| マインドマップ | 思考の視覚的整理 | ソースに基づいた「思考の第一稿」を自動生成 | 複雑なテーマの全体像把握、ブレインストーミングの起点 |

| テスト | 能動的な知識定着 | ソースに紐づいた信頼性の高い解説とヒント | 試験対策、自己理解度チェック |

| フラッシュカード | 効率的な反復学習 | 信頼できる情報源に基づいた自分だけの暗記帳 | 専門用語や核心概念の暗記、スキマ時間学習 |

第1部:Studio機能の詳細分析

1.1 音声解説(Voice Commentary):情報を聴覚で「消化」する

NotebookLMは、アップロードされたドキュメントやウェブページなどのソース資料に基づき、AIが自然なナレーションで要点を読み上げる機能を備えています 。この機能は、視覚的なインプットが難しい状況、例えば通勤中や移動中のような「スキマ時間」における学習や情報収集に特に最適化されています 。

機能概要と使い方

音声解説は、Studioパネルの「音声解説」セクションから生成を開始します 。生成パネルでは、言語選択や、長さの調整(英語のみ)が可能であり、さらに「ステアリングプロンプト」を入力することで、特定のトピックに焦点を当てたり、専門性のレベルを調整したりといったカスタマイズが行えます 。一度生成された音声は、オーディオプレーヤーから再生でき、再生速度の変更や、音声ファイルのダウンロードも可能です 。また、以前に生成した音声解説は、既存のノートブック内で読み込み直すこともできます 。

生成された音声解説は、リンクを共有する、またはノートブック全体を共有する方法で、他のユーザーと共有できます 。音声解説の共有を管理したり、音声を削除したりできるのは、ノートブックの所有者と編集者のみです 。

実践的な活用とユニークな特徴:インタラクティブモード

この機能の最もユニークな点は、ユーザーが再生中に「参加」ボタンを選択することで、AIホストとの会話が可能になるインタラクティブモードです 。ユーザーは再生中に質問を投げかけ、AIホストがソースに基づいたパーソナライズされた回答を返します。質問への回答後、元の音声解説の再生が再開されます 。

このインタラクティブモードは、ユーザーとAIの関係性を根本から変革するものです。従来の音声要約が、ユーザーがただ聞くだけの受動的な情報消費に留まっていたのに対し、この機能はユーザーを能動的な学習者へと位置付け直します。疑問が生じたその瞬間に、AIホストに詳細を尋ねたり、異なる視点からの説明を求めたりすることが可能となり、単なる情報提供を超えた「パーソナルチューター」としての役割をAIに付与しています。この機能は、単に利便性を向上させるだけでなく、学習の質と定着率を劇的に高める可能性を秘めています。

1.2 動画解説(Video Commentary):動画コンテンツを瞬時に構造化する

動画解説は、YouTube動画などの動画コンテンツを分析し、主要なアイデア、トピック、詳細なアウトラインなどをテキスト形式で抽出する機能です 。これは、動画という非構造化データから、効率的に知識を引き出すことを可能にします。

機能概要と使い方

動画解説を利用するには、まずノートブックにYouTube動画などの動画ソースを追加します 。その後、Studioパネルの「動画解説」ボタンをクリックして生成します。カスタマイズとして、プロンプトに指示を入力することで、AIの注意を特定の時間範囲に集中させ、その部分の要約や分析を生成させることも可能です 。

実践的な活用とユニークな特徴

この機能の真価は、動画コンテンツを「誰もがアクセスし、分析し、再利用できるテキストデータ」へと変換することにあります 。例えば、学生や研究者は、1時間のオンライン講義動画から、試験対策用の「学習ガイド」や「詳細なアウトライン」を数分で作成できます 。また、複数の研究発表動画からアウトラインを生成し、各研究のアプローチの違いを比較分析するといった高度な作業も可能になります 。ビジネスパーソンは、市場分析のウェビナーから重要なポイントをまとめた資料を迅速に作成し、チーム内で共有するといった活用が考えられます 。

動画解説機能は、従来、時間の流れに固定され、検索や比較が困難だった動画に埋没した潜在的な知識を解放し、ナレッジワークの新たな出発点として再利用可能にする、革新的な機能と言えます。

1.3 レポート(Report):情報を目的別にパッケージ化する

NotebookLMのレポート機能は、ソース資料から特定の目的(概要把握、経緯理解)に合わせたレポートを生成します 。この機能は、単なる文章の要約ではなく、ユーザーの意図に合わせて情報を構造化することに特化しており、主に「概要説明資料」と「タイムライン」の2種類が存在します 。

機能概要と使い方

レポートは、ノートブック画面右側のStudioパネルにある「レポート機能」から作成したい種類を選択して生成します 。これらのレポートは、同じ議事録データなどを元にしていても、それぞれ異なる特徴と役割を持っています 。

機能詳細:2種類のレポート

| レポート名 | 比喩的表現 | レポートに含める主な情報 | 最適な利用場面 |

| 概要説明資料 | プロジェクトの「静的なスナップショット」 | プロジェクトの要点、課題と解決策、今後のアクション | 途中参加者への情報共有、経営層への進捗報告 |

| タイムライン | プロジェクトの「動的な物語」 | 出来事の時系列、意思決定の背景、登場人物リスト | 意思決定の背景理解、過去の経緯調査、引き継ぎ資料 |

**概要説明資料(Summary Brief)**は、プロジェクトの要点、課題と解決策、今後のアクションなどを凝縮したレポートです 。これは、プロジェクトの全体像を瞬時に把握することを目的としており、途中からプロジェクトに参加したメンバーへの情報共有や、経営層への迅速な進捗報告に絶大な効果を発揮します 。

一方、**タイムライン(Timeline)**は、プロジェクトの出来事を時系列に沿って整理し、会議でのやり取りや意思決定の背景を物語のように示してくれます 。議事録内容だけでなく、会議外でのアクションや登場人物の関係性まで可視化する点がユニークです 。これは、なぜその決定に至ったのかという背景や文脈を深く理解したい場合に最適であり、議事録を一つひとつ読み返す手間を省きます 。

NotebookLMのレポート機能は、単に情報をまとめるだけでなく、ユーザーの「なぜこのレポートが必要なのか」という目的を理解し、その目的に沿った形で情報を再構築します。このアプローチは、単なる情報伝達を「意図を持った情報共有」へと昇華させており、特定のビジネスシーンに特化して価値を発揮する高度な機能です 。

1.4 マインドマップ(Mind Map):思考を視覚的に整理する

マインドマップ機能は、ソース資料からキーワードや概念を抽出し、階層的なマインドマップ形式で視覚的に整理します 。これにより、複雑な情報の全体像や、各概念間の関係性を瞬時に把握することが可能となります 。

機能概要と使い方

マインドマップの生成は、チャットパネルに表示される「マインドマップ」ボタンをクリックすることで実行できます 。生成されたマップはStudioパネルに表示され、いつでも再確認できるように保存されます 。

留意点と実践的な活用

現状、生成されたマインドマップは編集ができないという制約が指摘されています 。これは、マインドマップが本来持つ「思考の整理・発展」という側面から見ると一見大きな欠点のように思えます。しかし、この機能の本質的な価値は、ゼロから思考を始める際の「空白のページ問題」を解決することにあります。

AIがソースに基づき、自動で主要な概念や関係性を抽出して視覚化してくれることで、ユーザーは思考の「第一稿」を数秒で手に入れることができます。この「第一稿」を起点として、ユーザーはチャットで深掘りしたり、他の編集可能なツールにエクスポートして洗練させたりするワークフローが想定されます 。これは、**「AIによる下準備→人間による洗練」**という新しい協業モデルを示唆するものです。

1.5 テスト(Test):能動的な学習を促進する

NotebookLMのテスト機能は、ノートブックに追加されたソース資料に基づき、クイズを自動生成することで、受動的な読書から能動的な学習へとユーザーを移行させることを目的としています 。

機能概要と使い方

テストは、Studioパネルの「テスト」セクションから生成します 。質問の数(「少なめ」6問、「標準」15問、「多め」25問)、難易度(簡単・難しい)、希望するトピックを設定して、自分に合ったクイズを作成できます 。クイズに正解・不正解した際には、その回答がなぜ正しい(または間違っている)のかについて、

ソースに基づいた詳細な解説が得られます 。また、問題が難しい場合は、個別の「ヒント」を参照することも可能です 。テスト終了後には、スコアと回答のレビューオプションが提供され、復習を促します 。

実践的な活用とユニークな特徴

生成AIは「幻覚(Hallucination)」が問題となることがありますが、NotebookLMのテスト機能は、この課題を根本から解決します。クイズの解説はすべて「ソースに基づいている」ため、ユーザーは回答の正当性をいつでも原典で確認できます 。この機能は、単にクイズを出すだけでなく、

「信頼できる情報源に紐づいた」正確な知識定着を保証します。教育や専門分野における活用において、この信頼性は決定的な価値を持ちます。

1.6 フラッシュカード(Flashcards):効率的な知識定着のためのツール

フラッシュカード機能は、キーワードや重要な概念を表面と裏面にまとめたフラッシュカードを自動生成し、反復学習をサポートします 。

機能概要と使い方

フラッシュカードは、Studioパネルの「フラッシュカード」セクションから生成できます 。カスタマイズオプションでは、特定のトピックに焦点を当てたり、「です・ます」表現を省くといった文章のスタイルをプロンプトで指示したりすることが可能です 。生成されたカードは、通勤中などの短い時間で集中して学習したい場合に最適です 。

留意点と実践的な活用

従来のフラッシュカードは作成に手間がかかるという課題がありましたが、NotebookLMはこの手間をゼロにします。さらに、この機能の最大の価値は、単なる自動生成に留まらない点にあります。「アップロードされたソースに基づいてカードを生成するため、ネット上の不確かな情報に惑わされることなく、信頼性の高い自分だけの問題集を作成できる」とされています 。これは、ユーザーが自身の論文や教科書といった特定の情報源に特化した、パーソナライズされた、かつ誤情報のない暗記ツールを即座に手に入れられることを意味します。この「信頼性」という価値は、学習ツールとしての優位性を確立するものです。

第2部:統合的活用と戦略的洞察

2.1 機能間の相乗効果:Studioが拓くワークフロー

NotebookLM Studioの各機能は独立して強力ですが、その真価は連携して利用することで最大限に発揮されます。単なる単一機能の利用から、複数の機能を組み合わせた複合的なワークフローを構築することが、知識労働の効率と質を飛躍的に向上させます。

実践的ワークフロー例①:研究・論文レビュー

- インプット: 複数の学術論文(PDF)をNotebookLMにアップロードします 。

- 全体像の把握: 「レポート」機能で各論文の「概要説明資料」を生成し、研究の主要な発見(findings)や要点を素早く把握します 。

- 概念の整理: 「マインドマップ」機能で、複数の論文にわたるキーワードや概念間の関係性を視覚化し、自身の研究テーマやアイデアを再整理します 。

- 知識の定着: 「テスト」機能で、論文の重要ポイントをクイズ形式で学習し、正確な知識として定着させます 。

実践的ワークフロー例②:プロジェクト・議事録管理

- インプット: 会議の議事録(テキストデータ)や、Web上の関連情報をNotebookLMにアップロードします 。

- 経緯の理解: 「レポート」機能で「タイムライン」を生成し、過去の意思決定の背景や経緯、登場人物の役割を深く理解します 。

- アウトプットの再確認: 「音声解説」を生成し、移動中や他の作業をしながら、会議の決定事項や要点を聴覚的に再確認します 。

上記のワークフローが示すように、NotebookLM Studioは、単なる機能の集合体ではなく、情報をインプットし、構造化し、アウトプットし、そして知識として定着させるという一連の認知プロセスをシームレスにサポートする統合システムとして機能します。この相乗効果こそが、NotebookLM Studioの最大の価値であり、ナレッジワーカーのための「認知拡張ツール」へと格上げさせているのです。

2.2 NotebookLMと汎用AIの役割分担

多くのユーザーは、NotebookLMとChat GPTやGeminiといった汎用生成AIを比較し、どちらが優れているかを問うことがあります。しかし、両者は異なる目的と強みを持っており、優劣ではなく役割分担の観点から捉えるべきです 。

NotebookLMは、社内マニュアルや議事録など、**「特定の情報源に基づいた正確な情報収集・分析・要約」**を得意とします 。この機能は、幻覚(ハルシネーション)のリスクを抑え、特定の情報に限定して正確な回答を求める場合に最適です。

一方、汎用AIは、**「広範な知識に基づいた一般的な質問」への回答や、「文章生成、ブレインストーミング、アイデア出し」**といった創造的なタスクに向いています 。

現代の知識労働者にとって最適なワークフローは、これら2つのAIを連携させることにあります。具体的には、NotebookLMで「正確な事実」を効率的に収集・整理し、その情報をもとに汎用AIで「創造的なアウトプット」(企画書、報告書、SNS投稿文など)を生成するという二段階のプロセスです 。この役割分担を理解することが、AIを最大限に活用するための鍵となります。

結論:知識マネジメントの未来とNotebookLMの役割

NotebookLM Studioは、ユーザーのワークフローを従来の受動的な情報消費モデルから、能動的で対話的な知識創造モデルへと変革します。Studioパネルの6つの機能は、それぞれが個別の問題を解決するだけでなく、連携することで知識ライフサイクル全体を加速させる統合システムとして機能します。

特に、以下に示すNotebookLM Studioの二つの設計思想は、現代のナレッジワーカーにとって決定的な価値をもたらします。

- 「思考のフローを中断しない」UX: バックグラウンドでの生成や、能動的な学習を促すインタラクティブモードは、ユーザーがAIとシームレスに協業し、思考の連続性を維持することを可能にします。

- 「ソースに紐づく信頼性」: テスト機能やフラッシュカードが示すように、生成される情報の根拠が明確であることは、不確かな情報が溢れる現代において、学習や意思決定の基盤となる信頼性を保証します。

最終的な提言として、知識労働者は、NotebookLMを単なる「ツール」としてではなく、**「ソースに根ざした個人の思考を拡張する知能」**として捉え、汎用AIと組み合わせて戦略的に活用すべきです。これにより、情報過多の時代においても、より効率的かつ創造的に価値を生み出すことが可能となるでしょう。

#NotebookLM #GoogleNotebookLM #横田秀珠 #NotebookLMセミナー #NotebookLMコンサルタント #NotebookLM講座 #NotebookLM講習 #NotebookLM講演 #NotebookLM講師 #NotebookLM研修 #NotebookLM勉強会 #NotebookLM講習会