ECの変遷と成功の道筋20年の経験から語るネット通販の真実⑨

4/29の夕方に買い物したんだった(笑)

GWは休みなので無事に冷蔵庫は空っぽに

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

ちなみに食品のEC化率は低いです。

さて、本題です。

今回から新企画として、このセミナーで

話した2時間30分の内容を全9回に分けて

週末などに配信しましたが最終回です。

ECの変遷と成功の道筋20年の経験からる

ネット通販の真実について1回目から

https://yokotashurin.com/etc/ec-1.html

https://yokotashurin.com/etc/ec-2.html

https://yokotashurin.com/etc/ec-3.html

https://yokotashurin.com/etc/ec-4.html

https://yokotashurin.com/etc/ec-5.html

https://yokotashurin.com/etc/ec-6.html

https://yokotashurin.com/etc/ec-7.html

https://yokotashurin.com/etc/ec-8.html

と続いて今回は遂に最終回となります。

https://www.youtube.com/watch?v=v_90A3SvD5A

ECの変遷と成功の道筋20年の経験から語るネット通販の真実⑨

✅ 売れる商品

• パッケージで判断できる

• コンビニで買える商品

• 接客なしで決断できる

❌ 売るのが難しい商品

• 味見が必要

• 肌触りが重要

• 背中押しが必要(高額商品)

なぜライブコマースが注目されるのか?

- • リアルタイム接客が可能

- • 商品の魅力を直接伝えられる

- • 24時間365日配信可能(AI活用)

現実的な選択肢

ECの変遷と成功の道筋20年の経験から語るネット通販の真実⑨

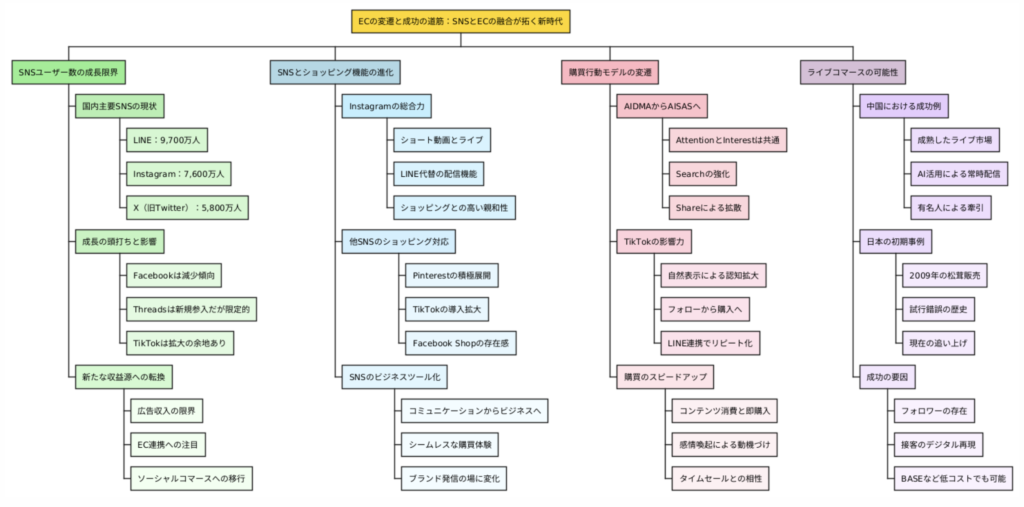

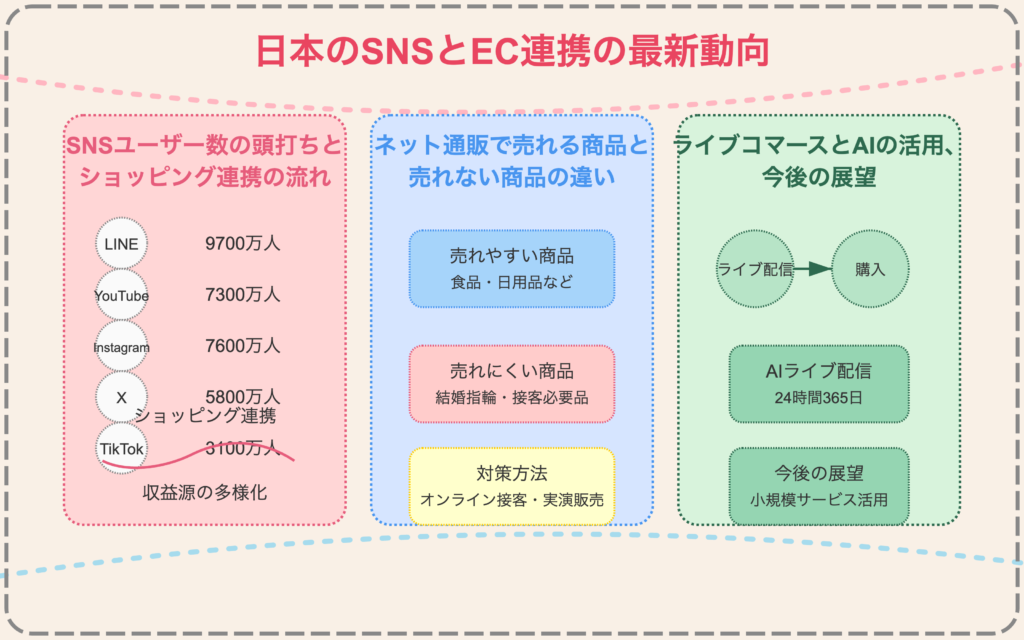

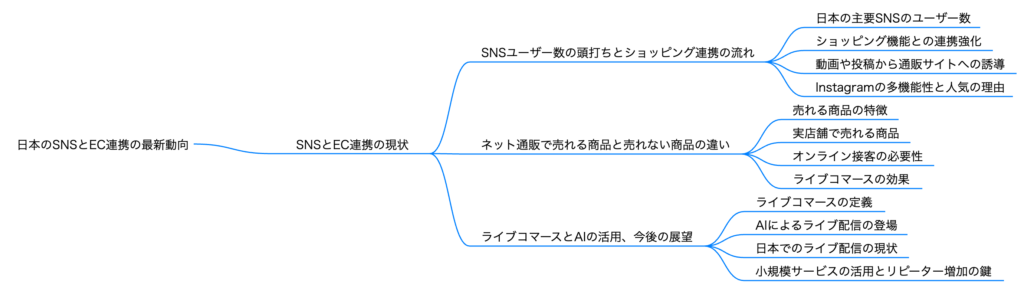

SNSはユーザー数の頭打ちにより広告収入の増加が見込めないため、ショッピング連携機能に注力し始めている。YouTubeやTikTokなどが通販サイトと連携し、中でもInstagramは多機能で人気が高い。ネット通販で売れる商品は接客不要のものが中心だが、指輪のような接客が必要な商品にはZoom接客やライブコマースが有効。ライブコマースは実演販売のネット版で、中国ではAIによる24時間配信も実現している。しかし、フォロワーがいなければ効果は限定的で、今後はモール型販売が主流となり、InstagramECやメルカリShopsが注目される。

- はじめに

- SNSユーザー数の成長限界とECショッピング連携の急加速

- 各SNSプラットフォームのショッピング機能最新比較

- AIDMAモデルで見る購買行動の変化とTikTokの影響力

- ライブコマースの可能性とビジネスチャンス

- まとめ:独自ECサイトが競争を勝ち抜く戦略

はじめに

こんにちは。本日は、急速に変化する日本のSNSとECの最新動向について、詳しくお話しさせていただきます。

いま、SNSと通販サイトの連携機能が急速に広がっています。YouTubeではSTORESやBASEとの連携が始まり、TikTokも同様に商品をクリックした動画から直接通販サイトで買い物ができる仕組みを導入しています。

なぜ、どのSNSもこうした機能を導入するのでしょうか。その背景には、日本のSNSユーザー数が頭打ちになってきているという現実があります。LINEは9,700万人のユーザーを抱えていますが、日本の人口を超えない限り、これ以上の増加は期待できません。同様に、YouTubeは7,300万人、Instagramは7,600万人と、いずれも成長の余地が限られています。

ユーザー数の増加が望めない状況で、SNS各社が収益を増やすためには、ショッピング連携による手数料やコマース機能の強化が不可欠になってきているのです。この流れは、単なる一時的なトレンドではなく、SNSビジネスモデルの構造的な変化を示しています。

SNSユーザー数の成長限界とECショッピング連携の急加速

SNSの成長は踊り場を迎えています。先ほど触れたように、日本国内のSNSユーザー数は軒並み成長の上限に達しつつあり、各SNSの現在の状況は以下の通りです:

- LINE:9,700万人(前年比100万増加)

- YouTube:7,300万人

- Instagram:7,600万人

- X(旧Twitter):5,800万人

- TikTok:3,100万人(成長の見込みあり、最大6,200万人まで拡大予想)

- Facebook:2,600万人(減少傾向、過去最高は2,900万人)

- Threads:1,100万人

この状況下では、広告収入など既存のビジネスモデルだけでは成長に限界があり、SNS各社は新たな収益源としてEコマース連携に注目しています。ユーザーがSNS上で商品を発見し、そのまま購入できる「ソーシャルコマース」は、新たな収益源として期待されているのです。

各SNSプラットフォームのショッピング機能最新比較

各SNSのショッピング機能は急速に充実してきています。特にInstagramは「万能ツール」としての地位を確立しつつあり、ショート動画、ライブ配信、ショッピング連携、そしてLINE公式アカウントの代替となる一斉配信チャンネルなど、豊富な機能を一つのサービスで提供しています。この総合性が、Instagramの人気を支える要因となっています。

他のプラットフォームも同様の機能を追加し始めており、Pinterestなども積極的にショッピング連携を推進しています。この動きにより、各SNSは単なるコミュニケーションツールから、総合的なビジネスツールへと進化を続けています。

AIDMAモデルで見る購買行動の変化とTikTokの影響力

消費者の購買行動は、AIDMA(Attention, Interest, Desire, Memory, Action)からAISAS(Attention, Interest, Search, Action, Share)へと変化してきています。この新しい購買パターンにおいて、TikTokをはじめとするショート動画は、認知段階のツールとしてますます重要になっています。

ショート動画は、ユーザーの画面に自然に表示されるため、効率的な認知獲得が可能です。その後、興味を持ったユーザーは店舗をフォローし、最終的に購入に至ります。購入後は、LINE公式アカウントなどでのリピート対策も重要になっています。

ライブコマースの可能性とビジネスチャンス

ライブコマースは、中国で既に成功を収めているビジネスモデルです。日本でも2009年頃から先進的な取り組みが始まっており、14年前には松茸販売でライブ配信を活用した事例もあります。

ライブコマースの特徴は、実演販売の効果をオンラインで再現できることにあります。特定の商品では、実際の接客や実演が販売を大きく促進するため、これをデジタルで実現できることは大きなビジネスチャンスです。堀江貴文氏のように、シンプルなBASEのサイトでも、ライブ配信で集客できれば効果的に商品を販売できます。

さらに、中国ではAIを活用した24時間365日のライブ配信も実現しており、日本でも同様の取り組みが始まりつつあります。ただし、ライブコマースの成功には、まず視聴者(フォロワー)の存在が不可欠です。

まとめ:独自ECサイトが競争を勝ち抜く戦略

本日2時間半にわたってお話ししてきた内容を振り返ると、SNSとECの連携は確かに大きな可能性を秘めていますが、実際にはほとんどのネットショップで売上の主力は依然としてAmazonや楽天といったモールです。独自ドメインでの売上が伸びているケースは限られています。

成功している企業は、20年前のECブームにいち早く参入し、ファンや顧客リストを構築してきた会社がほとんどです。新規参入業者が大きく成長するには、相当な投資が必要になります。

小規模でスタートするなら、インスタントECやメルカリShopsなどの新しいサービスを活用する方法があります。これらのサービスは、初期費用を抑えながら販売をスタートできる点で注目に値します。

現在のネットショップの現状は、モールでの販売が主流であり、SNSからの売上は限定的です。しかし、SNSでフォロワーを集め、ライブコマースなどを活用して接客機能を強化すれば、新たな販売機会は十分にあります。重要なのは、まずは小さく始めて、自分に合った方法を見つけることです。

今後も変化し続けるEコマースの世界で成功するためには、常に新しい情報にアンテナを張り、柔軟に対応していくことが求められます。皆様のECビジネスの参考になれば幸いです。

よくある質問(Q&A)

Q1: ライブコマースを始めるには、どのくらいのフォロワーが必要ですか?

A1: 明確な基準はありませんが、まずは100-1,000人程度のフォロワーでも始められます。重要なのは、フォロワーの質です。自社の商品に興味を持ってくれるファンを集めることが大切です。定期的にSNSで発信を続け、徐々にファンを増やしていくことをおすすめします。

Q2: 独自ECサイトを持つメリットは何ですか?

A2: 独自ECサイトの最大のメリットは、顧客データを直接管理できることです。モールと違い、顧客との直接的な関係構築が可能で、ブランディングも自由にできます。ただし、集客は自分で行う必要があり、初期投資も大きくなりがちです。まずはインスタントECなどで小さく始め、ビジネスが軌道に乗ってから独自サイトを検討するのも一つの方法です。

Q3: SNSからの売上を増やすにはどうすればいいですか?

A3: SNSからの売上を増やすには、段階的な戦略が必要です。まず、ショート動画で認知を広げ、興味を持ったユーザーをフォロワーに転換します。その後、定期的な投稿やライブ配信で関係性を深め、適切なタイミングで商品を紹介します。重要なのは、直接的な売り込みではなく、ユーザーにとって価値のある情報提供をすることです。

Q4: ライブコマースと従来の動画販売の違いは?

A4: ライブコマースの特徴は、リアルタイムでの双方向コミュニケーションができることです。視聴者の質問にその場で答えたり、商品の詳細を見せたりすることで、実店舗の接客に近い体験を提供できます。録画された動画では実現できない臨場感と即時性が、購入意欲を高める効果があります。

Q5: AIを活用したライブコマースは日本でも導入すべき?

A5: AIライブコマースは確かに革新的な手法ですが、すぐには導入せず、まずは人による通常のライブコマースで経験を積むことをおすすめします。AIツールは補助的な役割として活用し、人間ならではの温かみや対応力を大切にすることが、長期的な顧客との関係構築には重要です。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=WCGxi8trWno

0:00 📱 SNSと通販サイトの連携導入

2:11 🔄 SNS各社の現状とショッピング戦略

3:18 🛍️ ショート動画からの購入フローとInstagramの強み

4:26 💻 ネット通販で売れる商品の特徴

6:45 💬 Zoom接客と実演販売について

7:55 🎥 ライブコマースの始まりと歴史

9:08 🐄 日本でのライブ配信事例(松茸の販売)

10:12 📊 堀江氏の肉屋さん事例とライブ配信戦略

11:19 🤖 中国AI配信の最新状況

12:27 💡 総括:EC成功のポイントとモールの重要性

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

ECの変遷と成功の道筋20年の経験から語るネット通販の真実⑨

📱 SNSショッピング連携

YouTubeやTikTok、Instagramなどが通販サイトと連携し、動画視聴から直接商品購入を可能にする機能。SNSアプリ内で購買体験が完結することで、ユーザーエンゲージメントとコンバージョン率の向上を図っている。

👥 SNSユーザー数の頭打ち

LINE9700万人、YouTube7300万人など主要SNSの利用者数が日本の人口限界に達し、これ以上の増加が見込めない状況。そのため各社は既存ユーザーからの収益化を強化している。

🛍️ ライブコマース

ライブ配信を通じてリアルタイムで商品やサービスを販売する手法。実演販売のインターネット版で、視聴者とのインタラクティブなやり取りにより購買意欲を高めることが可能。

🤖 AIライブコマース

中国で導入されている技術で、AIが24時間365日ライブ配信を行い商品を販売。人間と異なり、休憩や睡眠が不要なため、常時販売チャンネルの維持が可能となり、売上機会の最大化を実現。

📦 ネット通販可能商品

スーパーやコンビニで並んでいる商品のように、接客なしで見た目や説明文だけで購入判断ができる商品。一方、結婚指輪や特定の食品など、試食や試着が必要な商品は向いていない。

💬 Zoom接客

対面接客が必要な高額商品や専門商品に対して、ビデオ通話ツールを活用してオンラインで接客サービスを提供する手法。顧客の不安を解消し購買決定を促進する役割がある。

🔄 AIDMA・AISAS

認知→興味・関心→比較・検討→購入→共有のマーケティングフローモデル。各段階で適切なWebサービスを活用することで、効果的なカスタマージャーニーの設計が可能になる。

🏪 モール型販売

Amazonや楽天市場などの既存プラットフォームでの販売。独自ドメインよりも集客効果が高く、現在のECの主流となっている。初期投資が少なく、すぐに販売を開始できるメリットがある。

📸 InstagramEC

Instagramが提供する一斉配信チャンネルなどの機能を活用し、ショート動画から商品販売までを一元管理できるマーケティング手法。多機能性と高い利用率から今後の主力ツールとされる。

🛒 メルカリShops

個人や小規模事業者向けのEC機能で、メルカリのユーザーベースを活用できる販売プラットフォーム。低コストで参入可能で、特に個人や小規模事業者に適している。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/-ViuAvq5Qz0

ECの変遷と成功の道筋20年の経験から語るネット通販の真実⑨

国内SNSユーザー数が頭打ちとなる中、各プラットフォームはEC連携を強化し、ファン獲得から購入までの導線を構築しています。ネット通販では食品や日用品など情報完結型の商品は売れやすい一方、接客や相談が必要な商品は向きにくいですが、オンライン接客やライブコマースで対策可能です。ライブコマースは中国でAI活用も進みますが、日本ではまだ発展途上。モール型ECが主流の中、今後はインスタントECなども普及し、多様なチャネルでのファン獲得とリピーター育成がEC成功の鍵となります。

1 SNSユーザー数の頭打ちとショッピング連携の流れ

国内における主要SNSのユーザー数は、近年その増加率が鈍化し、事実上の頭打ち状態にあると言われています。たとえば、LINEは約9,700万人、YouTubeは7,300万人、Instagramは7,600万人、X(旧Twitter)は5,800万人、TikTokは3,100万人といった高い水準に達しており(いずれも公式発表や調査に基づく概数)、多くのインターネット利用者をすでにカバーしています。これは、新たなユーザー獲得よりも、既存ユーザーのエンゲージメント維持や、いかにプラットフォーム内での活動を活発化させるかが重要になっていることを示唆しています。

このような状況下で、各SNSプラットフォームは新たな収益源の確保やユーザー体験の向上を目指し、EC(電子商取引)との連携を強化しています。SNSはもともと、個人や企業の「ファン」を獲得し、コミュニケーションを深める場として機能してきました。近年では、ショート動画やライブ配信といった視覚的・インタラクティブなコンテンツ形式が普及したことで、商品やサービスの認知を自然な形で広げやすくなっています。

具体的には、SNS上で商品に興味を持ったユーザーが、そのままプラットフォーム内のショッピング機能を利用したり、スムーズに連携する通販サイトへ遷移して購入を完了したりする仕組みが一般化しています。特にInstagramはその先駆けとして、商品タグ付け機能やショッピング機能、リール(ショート動画)、ライブ配信といった多様な機能を組み合わせることで、発見から購入までの導線を強化してきました。ユーザー数の飽和が進む中でも、SNSは単なる情報発信ツールから、消費行動を喚起し、直接的な販売へと結びつける重要なチャネルへと進化を遂げているのです。この流れは今後も続き、SNS上でのショッピング体験はさらに seamless になっていくと考えられます。

2 ネット通販で売れる商品と売れない商品の違い

ネット通販には、その特性上、比較的容易に売れる商品と、そうではない商品が存在します。一般的に、ネット通販で「売れる商品」の特徴としては、商品そのものの情報(パッケージや説明文、画像、動画など)だけで、消費者が購入の決断を完結できるものが挙げられます。例えば、食品や日用品、書籍、家電製品の一部、規格化されたアパレル商品などがこれに該当します。これらの商品は、実際に手に取ったり専門的なアドバイスを受けたりせずとも、仕様やレビュー、ブランド情報などから品質や適合性を判断しやすいため、オンラインでの購入障壁が低いと言えます。大量生産され、広く認知されている商品や、日常的に繰り返し購入する消耗品もネット通販向きです。

一方、ネット通販では「売れにくい商品」も存在します。これは、購入に際して専門的な知識やアドバイスが必要であったり、個別のカスタマイズや調整が不可欠であったり、あるいは商品が高価であるために実際に手に取って質感を確認したり、販売員との対面での信頼関係構築が重要視されたりする商品です。代表的な例としては、高額なジュエリー(特に結婚指輪や婚約指輪)、複雑な機能を備えた専門機器、個別の体型に合わせた高価なオーダーメイド品などが挙げられます。これらの商品は、テキストや画像だけでは消費者の疑問や不安を完全に解消することが難しく、購入後のミスマッチのリスクも高まります。

しかし、テクノロジーの進化により、これまでネット通販で売れにくかった商品も、工夫次第でオンラインでの販売機会を増やせるようになっています。例えば、オンライン接客ツール(チャットやビデオ通話)を活用して、販売員がリアルタイムで説明やアドバイスを提供したり、3Dビューやバーチャル試着機能を導入したり、ライブコマースを通じて商品の魅力を動的に伝え、その場で質問に答えたりするといった対策が効果的です。商品の特性に合わせて最適なオンラインでの見せ方や顧客サポートの方法を検討することが、ネット通販での成功には不可欠となります。

3 ライブコマースとAIの活用、今後の展望

ライブコマースは、動画ライブ配信を通じて商品を紹介・販売する形式で、近年特に注目されています。インフルエンサーや企業が配信者となり、視聴者とのリアルタイムなコミュニケーションを取りながら商品の魅力や使用感を伝えることで、購買意欲を高めることを目的としています。特に中国では急速に普及し、市場規模を拡大しており、中にはAIが生成したアバターが24時間365日ノンストップでライブ配信を行い、商品を紹介し続けるといった先進的な取り組みも登場しています。これは、人手不足の解消やコスト削減、そして常に顧客への情報提供チャネルを確保する可能性を示唆しています。

しかし、日本の現状を見ると、ライブコマースがすべてのネットショップにとって大きな売上を上げる万能薬となっているわけではありません。一部で成功事例は見られるものの、多くの日本のネットショップは、依然としてAmazonや楽天市場、Yahoo!ショッピングといったモール型ECプラットフォームでの販売を事業の主軸としています。ライブ配信プラットフォームでの視聴者を集めること自体の難しさや、効果的な配信を行うためのノウハウ、継続的なコンテンツ制作の負荷などが課題として挙げられます。ライブコマースは、単に配信すれば売れるというものではなく、企画力、出演者の魅力、視聴者とのエンゲージメント、そしてスムーズな購入導線など、多くの要素が組み合わさって初めて成果に繋がりやすいと言えます。

今後の展望として、ライブコマースのような新しい販売手法に加え、小規模な事業者や個人でも手軽に始められるインスタントECサービス(StripeやBASEなどのオンライン決済サービスを連携させた簡易店舗)や、フリマアプリから発展したメルカリShopsのようなプラットフォームが、ECの裾野をさらに広げていくと考えられます。これらの多様なツールやチャネルが登場する中で、変化に対応し、持続的に売上を伸ばしていくためには、単に多くの商品を並べるだけでなく、SNSやライブ配信などを活用して顧客との接点を増やし、商品やブランドの「ファン」を集め、リピーターとして定着させることが、これまで以上に重要になります。顧客エンゲージメントを高め、長期的な関係を築くことが、激化するネット通販市場で成功するための鍵となるでしょう。

#EC #ネット通販 #横田秀珠 #ECコンサルタント #ECセミナー #ネット通販コンサルタント #ネット通販セミナー