ECの変遷と成功の道筋20年の経験から語るネット通販の真実⑥

夜のホテル飯。本日の昼ご飯の

2食分を作り既に冷蔵庫へ(笑)

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

こんな新鮮な食品はネット通販では

買うことできませんよね(笑)

しかも賞味期限ギリギリのものは(汗)

さて、本題です。

今回から新企画として、このセミナーで

話した2時間30分の内容を10回に分けて

週末などに配信しますので、お楽しみに。

ECの変遷と成功の道筋20年の経験から語る

ネット通販の真実について1回目から

https://yokotashurin.com/etc/ec-1.html

https://yokotashurin.com/etc/ec-2.html

https://yokotashurin.com/etc/ec-3.html

https://yokotashurin.com/etc/ec-4.html

https://yokotashurin.com/etc/ec-5.html

と続いて今回は6回目です。

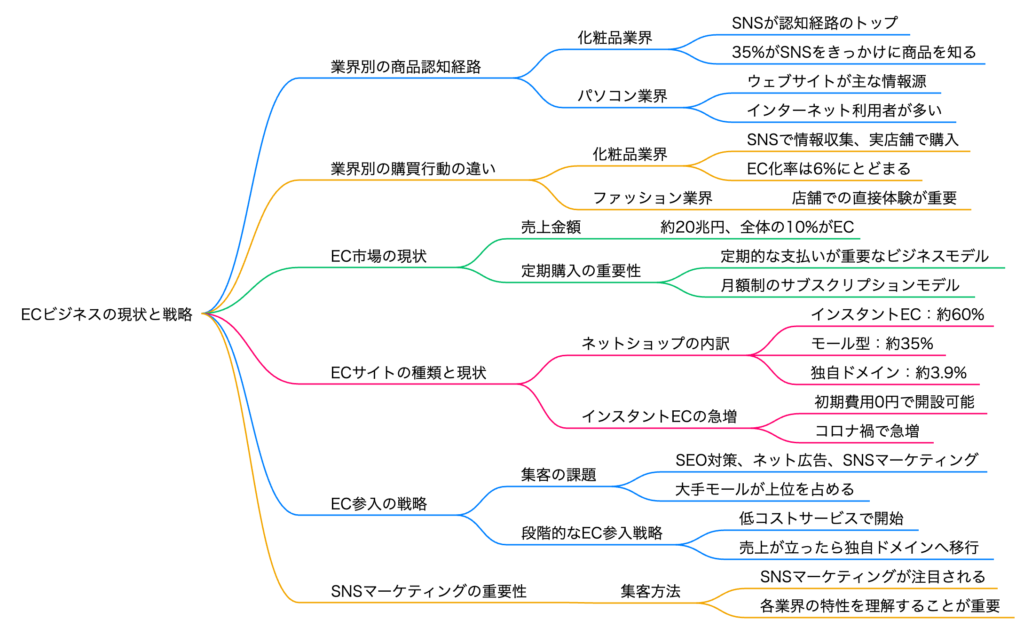

ECビジネス業界分析 📊

〜業界別データとネット通販の今後〜

📱 業界別SNS影響度

商品・サービスを知るきっかけは業界によって大きく異なります!

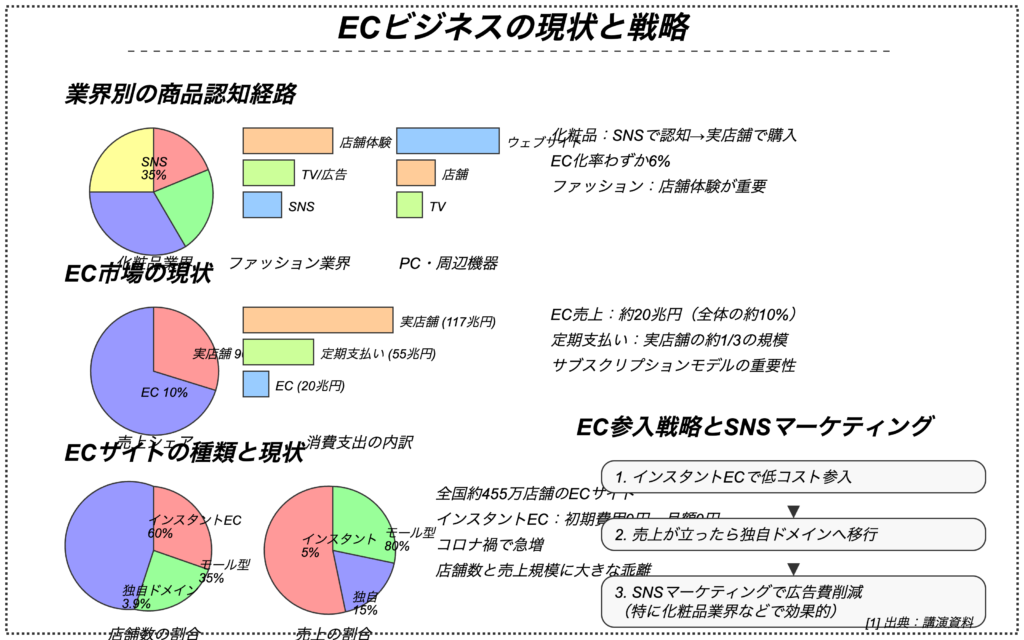

化粧品業界ではSNS経由が35%でトップ!他の業界ではテレビやラジオが主流です。

📱 パソコン・周辺機器 → ウェブサイトが主流

👗 ファッション → 実店舗での購入が依然として1位

例)化粧品・医薬品のEC化率はわずか6%

業界に合わせた販売戦略が重要!自社の顧客がどのように情報を得て購入しているかを理解しましょう。

🛒 EC市場の実態

野村総研のデータによると、全体の消費に占めるEC比率は約10%!残りの90%は実店舗での購入です。

定期的支払いの市場が実店舗の3分の1を占める!

🔄 電気代、水道代、携帯料金、家賃、保険料など

例)お花の定期宅配サービス(月980円)

🏪 ネットショップの種類と現状

日本のネットショップ総数:約455万店舗

📱インスタントEC

- BASE、STORESなど

- 初期費用0円、月額0円

- 5分で開設可能

- 売上時のみ手数料

- 店舗数は多いが売上規模は小さい

🏬モール型

- 楽天、Amazon、Yahoo!ショッピングなど

- 出店料・月額費用あり

- 集客力が高い

- SEO上位表示されやすい

- 店舗数より売上規模が大きい

売上規模の推測

🏬 モール型:全体の約80%

🏠 独自ドメイン:全体の約15%

📱 インスタントEC:全体の約5%(店舗数は多いが)

既存客にLINEでURLを送るだけで販売できる手軽さが人気

🔍 集客方法の変化

独自ドメインでの集客が難しくなっています。

SEO対策の現状:

🔍 検索結果で楽天・Amazonが上位表示

🏠 独自サイトが上位表示されにくい

集客方法の選択肢:

- SEO対策(難易度↑)

- ネット広告(費用対効果検討)

- モール出店(費用対効果検討)

- SNS活用(費用少なめ)

①インスタントECで始める → ②売上確保できたら → ③本格的なECサイトへ

ECの変遷と成功の道筋20年の経験から語るネット通販の真実⑥

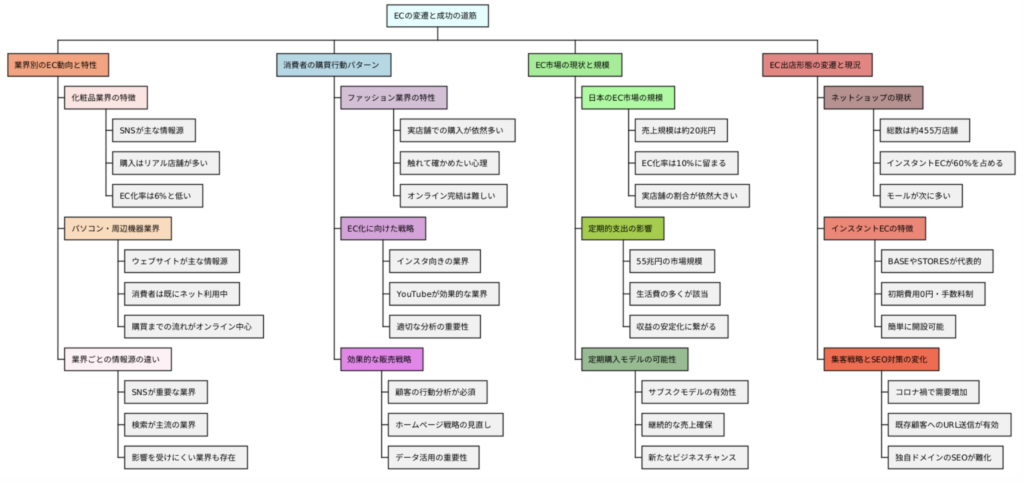

EC市場のデータ分析によると、業界ごとに消費者の購買行動パターンは大きく異なる。化粧品はSNSで知って実店舗で購入する傾向があり、EC化率は6%と低い。一方、PCはウェブサイトで情報収集される。現在の通販市場は「モール」「独自ドメイン」「インスタントEC」の三層構造になっており、店舗数ではインスタントECが6割を占めるが、売上ではモールが8割程度を占める。初期費用無料のインスタントECはコロナ禍で急増した。

- はじめに

- 業界別のEC動向と特性

- 消費者の購買行動パターン

- EC市場の現状と規模

- 定期購入モデルの重要性

- EC出店形態の変遷と現況

- インスタントEC事業の実態

- 集客戦略とSEO対策の変化

- おわりに

- よくある質問

はじめに

デジタルマーケティングの世界は日々進化し続けていますが、その本質を理解することは時に難しく感じられます。特にECビジネスにおいては、業界ごとの消費者行動の違いを把握することが成功への第一歩となります。例えば、化粧品業界ではSNSが情報源として重要視される一方で、パソコン関連商品ではウェブサイトが主な情報源となっています。このような違いは一見小さなことかもしれませんが、マーケティング戦略において致命的な差を生み出します。私たちがビジネスを展開する上で、「なぜお客様はそのような行動をとるのか」という根本的な問いに立ち返ることが重要です。本日は、多様な業界におけるデジタルマーケティングの実態と、そこから導き出される効果的な戦略について、具体的なデータを基に掘り下げていきます。この知識を活用することで、あなたのビジネスに最適なアプローチを見つける手助けになれば幸いです。

業界別のEC動向と特性

業界によって、消費者が商品を知るきっかけは全く異なります。特に興味深いのは化粧品業界で、SNSをきっかけに商品を知ったという人が35%もおり、SNSが情報源のトップになっている唯一の業界です。それ以外のほとんどの業界では、テレビやラジオが主な情報源となっています。

パソコンや周辺機器においては、ウェブサイトが主な情報源になっています。これはパソコンユーザーがインターネットを閲覧する際に、すでにパソコンを使用しているという環境要因が影響しています。

注目すべき点として、化粧品業界はSNSで商品を知るにもかかわらず、実際の購入はリアル店舗で行われることが多いという特徴があります。実際、化粧品・医薬品のEC化率はわずか6%に留まっています。つまり、ネットで情報を得たとしても、必ずしもネットで購入するわけではないのです。

消費者の購買行動パターン

ファッション業界においては、依然として実店舗が商品を知るきっかけの第1位となっています。衣料品は実際に見て触れてみたいという消費者心理が強く働いており、オンラインだけでは完結しない購買行動が見られます。

業界ごとの特性を理解することは非常に重要です。例えば、商品を探す方法として、Yahoo!やGoogleでの検索が主流の業界もあれば、SNSが重要な役割を果たす業界もあります。また、SNSがほとんど影響しない業界も存在します。

こうした違いを踏まえると、インスタグラム対策が必要な業界と、YouTubeに注力すべき業界は明確に分かれます。したがって、自社の顧客がどのようにして商品を知り、実際に購入に至るのかを調査することが不可欠です。適切な分析なしにホームページを作っても、売上につながらないリスクがあります。業界別のデータをしっかりと理解し、効果的な戦略を立てることが成功への鍵となります。

EC市場の現状と規模

野村総合研究所のデータによると、日本のEC市場(ネット通販)の売上規模は約20兆円に達しています。しかし、これは全体の約10%に過ぎず、残りの90%は依然として実店舗での購入が占めています。

このデータの特徴的な点は、「実店舗」と「EC」だけでなく、「定期的」という第三のカテゴリーが設けられていることです。定期的な支出とは、毎月支払いが発生するもので、電気代、水道代、携帯料金、ガス料金、インターネット利用料、新聞代、家賃、駐車場代、習い事などが含まれます。これらの中には金額が毎月同じものもあれば、使用量に応じて変動するものもあります。

重要なのは、この定期的支出がリアル店舗での購入金額の約3分の1(55兆円対117兆円)を占めているという点です。つまり、自社のビジネスを定期的支出のカテゴリーに組み込むことができれば、安定した収益基盤を構築できるということです。

定期購入モデルの重要性

インターネットビジネスにおいては、サブスクリプションモデル(月額課金制)が非常に有効です。毎月確実に収益が入る仕組みを作ることで、事業の安定性が大幅に向上します。

例えば、花屋さんのケースを考えてみましょう。通常、お花は誕生日やお祝い事といった特別な機会に購入されるものであり、定期的な購入はあまり一般的ではありません。そのため、クリスマスや母の日などの特定の日に売上が集中し、その他の時期は低迷するという課題があります。

この課題を解決するために、ある花屋さんは月額980円で旬の花を毎月届けるサービスを始めました。これにより、花に詳しくないが奥さんが喜ぶと考える優しい旦那さんが契約することで、定期的な収入が確保できるようになったのです。

このように、定期購入の仕組みを導入することで、一回限りの購入から定期的なリピーターへと顧客を変化させることができます。頒布会や定期購入など、様々な形での通販の仕組みを考えることが重要です。

EC出店形態の変遷と現況

現在、日本のネットショップの総数は約455万店舗に達しています。人口比で考えると、栃木県だけでも約4万店舗のネットショップが存在する計算になります。これは非常に多くの店舗がオンラインで競争していることを示しています。

これらのネットショップの内訳を見ると、「インスタントEC」と呼ばれる形態が約60%を占めており、楽天やAmazonなどの「モール」が35%、自社の独自ドメインでショッピングカートをレンタルする「カート」が約3.9%となっています。

20年前には「インスタントEC」というサービス自体が存在せず、モールと独自ドメインがほぼ同等の割合でした。しかし、現在では店舗数でいうとモール対独自ドメインの比率は10対1に変化しています。ただし、この数字は売上高ではなく店舗数であることに注意が必要です。

インスタントEC事業の実態

インスタントECの代表的なサービスとして、「BASE」と「STORES」が挙げられます。これらのサービスは初期費用0円、月額0円で、わずか5分程度でネットショップを開設できるという特徴があります。費用はリスクゼロで、商品が売れた場合にのみ手数料を支払うというビジネスモデルになっています。

現在のEC市場の構造は、店舗数では「インスタントEC:モール:独自ドメイン」が約「6:3:1」の比率になっていますが、売上規模では全く異なります。推測ではありますが、売上規模では「モール:カート(独自ドメイン):インスタントEC」が約「8:1.5:0.5」の比率になっていると考えられます。

つまり、インスタントECは店舗数は多いものの、一店舗あたりの売上規模は非常に小さいという実態があります。これはビジネスモデルとして当然のことで、しっかりとした月額費用や手数料を支払う店舗は、それなりの売上があるからこそ成り立っているのです。

EC市場全体が拡大する中で、下位層の需要を取り込むために登場したのがインスタントECであり、市場のピラミッド構造の底辺部分を形成しています。上部にモール、中間に独自ドメインのカート、そして底辺に多数のインスタントECが存在するという構図です。

集客戦略とSEO対策の変化

インスタントECが急増した背景には、新型コロナウイルスの影響があります。消費者が実店舗に行くことを避ける中で、「ネットで買えませんか」という要望が増加しました。そこで、簡単にECサイトを立ち上げ、そのURLをLINEなどで既存顧客に送ることで対応するビジネスが増えたのです。

この方法の利点は、新たな集客が不要である点です。通常、どんなビジネスも店舗を開設したら集客が必要ですが、既存顧客にURLを送るだけであれば、追加の集客コストがかかりません。

一方、独自ドメインでECサイトを運営する場合、SEO対策、Google広告、SNS活用、モール出店などの集客方法が必要になります。しかし、現在ではSEO対策による独自ドメインサイトの上位表示が非常に難しくなっています。

例えば、「シークレットシューズ」というキーワードで検索すると、20年前は独自ドメインのサイトが上位表示されていましたが、現在では楽天やAmazon、ZOZOTOWNなどの大手モールが上位を占めており、独自ドメインのサイトはほとんど見られません。

このような状況では、広告費をかけるか、モールに出店するか、あるいはSNSを活用するかという選択肢があります。特に、費用をかけずに集客できるSNSマーケティングが近年注目されている理由です。

おわりに

デジタルマーケティングの世界は常に変化しており、EC業界も例外ではありません。本日の内容から明らかになったように、業界ごとに消費者行動は大きく異なり、それに合わせた戦略が求められます。特に重要なのは、自社の顧客がどのような経路で商品を知り、どのような形で購入するのかを深く理解することです。化粧品業界ではSNSが情報源として重要である一方、実際の購入は店舗で行われるという特性がありました。また、EC市場全体の規模は拡大傾向にあるものの、依然として全体の約10%に留まっており、実店舗での購入が主流であることも見逃せません。さらに、定期購入モデルの導入は安定した収益基盤を構築する上で非常に効果的であることが分かりました。EC出店形態も大きく変化し、インスタントECが店舗数では主流となりましたが、売上規模ではモールが依然として優位にあります。最後に、SEO対策による集客が難しくなる中、SNSマーケティングの重要性が高まっています。これらの知見を活かし、自社のビジネスに最適なデジタルマーケティング戦略を構築していただければ幸いです。

よくある質問

Q1: インスタントECと独自ドメインのECサイト、どちらが初心者におすすめですか?

A1: 初心者の方には、リスクが少なく簡単に始められるインスタントEC(BASEやSTORESなど)がおすすめです。ある程度売上が立ってきたら、独自ドメインのECサイトへ移行するというステップアップ方式が効果的です。

Q2: 化粧品業界ではSNSで情報を得ても実店舗で購入する傾向があるのはなぜですか?

A2: 化粧品は肌に直接つけるものであり、色味や質感、香りなどを実際に確認したいという消費者心理があります。また、店舗スタッフのアドバイスを受けたいという専門性へのニーズも高いためです。

Q3: 定期購入モデルを導入する際の成功のポイントは何ですか?

A3: 顧客にとって明確な価値提供(例:毎月の新鮮な花、便利さ、お得感など)があること、解約のハードルが高すぎないこと、そして品質の一貫性を保つことが重要です。また、初回特典などで導入のハードルを下げることも効果的です。

Q4: SEO対策が難しくなっている中、独自ドメインサイトでの集客方法として何がおすすめですか?

A4: SNSマーケティング(特にInstagramやTikTokなど視覚的コンテンツ)、メールマーケティング、既存顧客からの紹介プログラム、そしてニッチなキーワードに特化したコンテンツマーケティングが効果的です。また、Google広告やSNS広告も予算に応じて検討する価値があります。

Q5: EC市場は今後どのように変化していくと予想されますか?

A5: OMO(Online Merges with Offline)の加速、音声検索やAIを活用した購買体験の向上、サブスクリプションモデルのさらなる普及、ソーシャルコマースの拡大、そしてサステナビリティを重視したECの台頭が予想されます。また、大手モールの優位性は続く一方、特定のニッチ市場に特化した独自ドメインサイトの価値も高まっていくでしょう。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=TTGCqtpihNw

0:00 🛍️ 業界ごとの商品認知経路の違い

1:03 🏬 リアル店舗とネット通販の使い分け

2:10 📊 業界別のマーケティング戦略

3:17 💰 定期購入モデルの強み

5:28 🌐 ネットショップ作成サービスの現状

7:38 💻 インスタントECの特徴

8:45 💵 EC業界の規模と構造

9:50 🦠 コロナ禍でのEC需要増加

12:01 🔄 ECビジネスの段階的成長戦略

14:09 📱 SNSマーケティングの重要性

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

ECの変遷と成功の道筋20年の経験から語るネット通販の真実⑥

🛍️ EC化率

EC化率とは、ある商品カテゴリーにおいてネット通販での売上が占める割合のこと。業界によって大きく異なり、化粧品・医薬品では6%と低く、PCなど一部カテゴリーでは高い傾向がある。消費者の購買行動パターンを理解する重要な指標。

📱 SNS集客

商品やサービスの認知拡大にSNSを活用する手法。特に化粧品業界では35%がSNSをきっかけに商品を知る。業界によって効果的なSNS戦略は異なるため、自社の顧客がどのメディアで情報収集しているかの分析が重要。

🏪 リアル店舗

実際の物理的な店舗のこと。全体の売上の約9割がリアル店舗での購入。ファッション業界などではいまだに店舗が情報源の1位となっており、オンラインとオフラインの適切な連携が重要。

💰 定期購入

毎月自動的に課金される仕組み。電気代や家賃などの公共料金だけでなく、花や食品などの商品も定期購入サービスとして提供されている。リアル店舗での売上の約3分の1を占め、安定した収益源となる強力なビジネスモデル。

🛒 インスタントEC

BASE、STORESなどの初期費用・月額費用無料のECプラットフォーム。通販サイトを短時間で立ち上げられ、売上が発生した時のみ手数料を支払うモデル。店舗数では全体の6割を占めるが、売上シェアは約5%程度と推測される。

📊 モール型EC

楽天やAmazonなどの大規模ECモール。店舗数では全体の35%程度だが、売上シェアでは約8割を占める。集客力が高く、SEO対策の恩恵も受けやすいが、手数料や競争が課題となる。

🔎 SEO対策

検索エンジン最適化のこと。かつては独自ドメインのショップでも上位表示が可能だったが、現在では楽天やAmazonといった大手モールサイトが上位を独占する傾向にあり、独自ドメインでの集客が難しくなっている。

💻 独自ドメイン

自社固有のウェブアドレスで運営するECサイト。店舗数では全体の約3.9%、売上シェアでは約15%程度と推測される。SEO対策やマーケティングに専門知識が必要だが、ブランド価値向上にメリットがある。

💬 LINE販促

既存顧客とのコミュニケーションツールとしてLINEを活用する手法。特にコロナ禍では、実店舗に来られない顧客にECサイトのURLをLINEで送信するなど、集客コストをかけずに販売するための重要な手段となった。

📈 通販市場構造

上層にモール型EC、中層に独自ドメイン、下層にインスタントECという三層構造。店舗数ではインスタントECが多いが、売上規模ではモール型が圧倒的シェアを持つ。EC事業参入時は自社の状況に合わせた適切な層の選択が重要。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/nUQ-eDzBzlg

ECの変遷と成功の道筋20年の経験から語るネット通販の真実⑥

ECビジネスは業界で商品認知経路が異なり、化粧品はSNS、他はテレビ等、PCはウェブサイトが主。購買行動も異なり、化粧品はSNS認知でも実店舗購入傾向。EC市場は成長も約10%のシェアで、定期購入が安定収益源。ECサイトはインスタントECが急増も売上はモール型主体。集客が課題で段階的参入が有効。SNSマーケティングは広告費抑制に繋がり重要、顧客分析に基づいた戦略が鍵となる。

1. 業界別の商品認知経路

1.1 業界別の商品認知経路

現代の消費者が商品やサービスを知るきっかけは、業界によって大きく異なります。情報過多の現代において、企業はターゲットとする業界の特性を理解し、最適な情報発信経路を選択する必要があります。

特に顕著な例として挙げられるのが化粧品業界です。この業界では、SNSが商品認知の最重要チャネルとして君臨しています。インフルエンサーによるレビューや、美容系アカウントの発信、ユーザーによる口コミなどが、購買意欲を大きく左右します。視覚的に訴求力の高い画像や動画コンテンツが拡散されやすく、共感を呼ぶことで爆発的な認知拡大に繋がるケースも少なくありません。

一方で、他の業界、例えば日用品や食品といった分野では、依然としてテレビやラジオといった伝統的なマスメディアが重要な役割を果たしています。幅広い年齢層にリーチできるテレビCMや、生活に密着したラジオ番組内での紹介などは、依然として大きな影響力を持っています。特に高齢者層においては、これらのメディアへの信頼度が高く、購買行動に直結しやすい傾向があります。

パソコンや周辺機器といった比較的専門性の高い製品群においては、ウェブサイトが最も重要な情報源となります。製品のスペックや詳細な機能、ユーザーレビューなどを比較検討するために、消費者はメーカーの公式サイトや専門情報サイトを積極的に活用します。SEO対策やコンテンツマーケティングを通じて、これらのウェブサイトへのアクセス数を増やし、顧客接点を強化することが重要となります。

このように、業界ごとに最適な商品認知経路は大きく異なるため、ECビジネスを展開する上で、業界ごとの特性を踏まえた戦略立案が不可欠です。

1.2 業界別の購買行動の違い

商品認知経路と同様に、購買行動も業界によって大きく異なります。特に興味深いのが、認知経路と実際の購買場所の乖離が見られるケースです。

化粧品業界はその典型例と言えるでしょう。SNSで商品を知り、興味を持ったとしても、最終的な購買場所として実店舗を選択する消費者が依然として多いのが現状です。実際にテスターを試したり、BA(ビューティーアドバイザー)からアドバイスを受けたりといった、実店舗ならではの体験が重視されています。これは、化粧品という製品の特性上、実際に肌で試して色味や質感を確認したいというニーズが根強いためと考えられます。

実際に、化粧品・医薬品業界のEC化率は、他の業界と比較して低い水準に留まっており、約6%というデータがあります。これは、前述の実店舗での体験価値に加え、カウンセリング販売が主流であることや、偽造品への懸念などが影響していると考えられます。

一方、ファッション業界においても、店舗での直接体験が重要な要素となります。ECサイトでデザインや価格を確認した後、実際に店舗で試着してサイズ感や素材感を確認するという購買行動は、依然として一般的です。特に高価格帯のファッションアイテムにおいては、店舗での接客やブランド体験が購買意思決定に大きく影響します。

このように、ECビジネスにおいては、単に商品をオンラインで販売するだけでなく、業界ごとの購買行動の特性を理解し、オンラインとオフラインを融合させた戦略を構築することが重要となります。

2. EC市場の現状

2.1 EC市場の規模

日本のEC市場は、近年著しい成長を遂げていますが、依然として実店舗での購買が主流であるという現状を認識しておく必要があります。ECの売上金額は約20兆円に達し、市場全体で見ると約10%のシェアを占めています。この数字は年々増加傾向にありますが、裏を返せば、消費者の購買活動の約90%は依然として実店舗で行われていることを意味します。

EC市場の成長は、インターネット環境の普及やスマートフォンの進化、そして新型コロナウイルス感染症の拡大といった社会的な変化に大きく影響を受けています。特に、コロナ禍においては、外出自粛や店舗の休業要請などにより、ECサイトの利用が急速に拡大しました。しかし、社会経済活動が正常化に向かうにつれて、実店舗への回帰も見られています。

EC市場のシェア10%という数字は、成長の余地が大きいとも言えますが、一方で、実店舗が持つ強さも改めて認識する必要があります。実店舗は、商品の実物を手に取って確認できる、店員から直接説明を受けられる、購入後のサポートを受けやすいなど、ECサイトにはない様々なメリットを提供します。

ECビジネスを展開する上で、EC市場の成長性に着目するだけでなく、実店舗との共存共栄、あるいは実店舗の強みをECに取り込むといった視点も重要となります。

2.2 定期購入の重要性

消費者の支出は、大きく「実店舗での購入」「ECサイトでの購入」「定期的な支払い」の3つに分類することができます。この中で、近年注目されているのが「定期的な支払い」モデルです。

定期的な支払い、いわゆるサブスクリプションモデルは、音楽や動画配信サービス、ソフトウェア、食料品など、様々な分野で普及しています。この定期支払いの市場規模は、実店舗での購入額の約3分の1に相当すると言われています。これは、定期支払いが消費者の支出において、無視できない存在になっていることを示唆しています。

定期的な支払いモデルの最大のメリットは、ビジネスの安定性を高めることができる点にあります。顧客が継続的に支払い続けることで、安定した収益を確保することができ、長期的な事業計画を立てやすくなります。また、顧客との継続的な関係性を築くことで、顧客ロイヤルティの向上や、アップセル・クロスセルといった販売機会の拡大にも繋がります。

ECビジネスにおいても、定期購入モデルは非常に有効な戦略となり得ます。例えば、化粧品や健康食品、日用品など、定期的に消費される商品群においては、定期購入モデルを導入することで、顧客の囲い込みや売上向上に繋げることが期待できます。

ただし、定期購入モデルを成功させるためには、顧客に継続的な価値を提供し続けることが重要です。魅力的な商品ラインナップ、質の高い顧客サポート、そして顧客体験の向上など、様々な要素を総合的に考慮し、戦略的に定期購入モデルを設計・運用する必要があります。

3. ECサイトの種類と現状

3.1 ECサイトの分布

日本国内には、約455万店舗ものネットショップが存在すると言われています。これは、実店舗と比較しても非常に多い数であり、EC市場の競争の激しさを物語っています。これらのネットショップは、大きく「インスタントEC」「モール型EC」「独自ドメイン型EC」の3種類に分類することができます。

最も店舗数が多いのが「インスタントEC」です。BASEやSTORESといったサービスに代表されるインスタントECは、専門的な知識やスキルがなくても、手軽にネットショップを開設できるのが特徴です。全体の約60%を占めており、個人事業主や中小企業を中心に広く利用されています。

次に多いのが「モール型EC」です。楽天市場やAmazon、Yahoo!ショッピングといった大手ECモールに出店する形式で、全体の約35%を占めています。集客力が高く、初期費用を抑えられるメリットがある一方で、競争が激しく、手数料が発生するというデメリットもあります。

最も少ないのが「独自ドメイン型EC」で、全体の約3.9%に過ぎません。ShopifyやMakeShopといったプラットフォームを利用して、自社独自のECサイトを構築する形式です。デザインや機能の自由度が高く、ブランディングしやすいメリットがある一方で、集客を自力で行う必要があり、専門的な知識やスキルが求められます。

このように、ECサイトの種類によって、特徴やメリット・デメリットが大きく異なるため、自社のビジネスモデルや戦略に合わせて、最適なECサイトの種類を選択することが重要となります。

3.2 インスタントECの急増

近年、特に注目を集めているのが「インスタントEC」の急増です。前述の通り、ネットショップ全体の約60%を占めるまでに成長しており、その勢いは留まるところを知りません。

インスタントECの最大の魅力は、初期費用や月額費用が0円、もしくは非常に安価である点です。BASEやSTORESといった代表的なサービスは、無料プランを提供しており、手軽にネットショップを開設できます。また、操作が簡単で、専門的な知識やスキルがなくても、直感的に利用できる点も、多くの事業者に支持される理由の一つです。

特に、新型コロナウイルス感染症の拡大は、インスタントECの急増に拍車をかけました。実店舗での営業が困難になった事業者や、新たにECビジネスに参入する個人が増加し、インスタントECは、その受け皿として大きな役割を果たしました。

ただし、売上規模でみると、モール型ECが約80%と圧倒的なシェアを誇り、次いで独自ドメイン型ECが約15%、インスタントECは約5%に留まります。店舗数ではインスタントECが多数を占めるものの、売上規模ではモール型ECや独自ドメイン型ECが依然として中心的な役割を果たしているという現状を理解しておく必要があります。

インスタントECは、手軽にECビジネスを始めたい事業者にとっては非常に有効な選択肢ですが、本格的にECビジネスを展開していくためには、モール型ECや独自ドメイン型ECへの移行も視野に入れる必要があるでしょう。

4. EC参入の戦略

4.1 集客の課題

ECサイトを立ち上げたとしても、顧客を集めなければ売上は上がりません。ECビジネスにおける最大の課題の一つが「集客」です。従来のEC集客方法としては、SEO対策、ネット広告、SNSマーケティング、モール出店などが挙げられます。

SEO対策は、検索エンジンで上位表示されるようにウェブサイトを最適化する施策です。かつては、独自ドメインでECサイトを構築し、SEO対策をしっかりと行うことで、安定的な集客が見込めましたが、近年では、検索エンジンのアルゴリズムが複雑化し、SEO対策だけで上位表示を維持することが困難になっています。特に、新規参入のECサイトが、大手ECサイトや競合サイトを抑えて上位表示を達成するのは至難の業と言えるでしょう。

ネット広告は、リスティング広告やディスプレイ広告など、様々な種類がありますが、費用対効果を最大化するためには、高度な運用ノウハウが求められます。また、広告費が高騰傾向にあり、中小企業や個人事業主にとっては、費用負担が大きくなる可能性があります。

SNSマーケティングは、SNSを活用して顧客とのエンゲージメントを高め、集客に繋げる施策です。近年、重要性が増していますが、効果が出るまでに時間がかかり、継続的な運用が必要です。

モール出店は、大手ECモールの集客力を活用できるメリットがありますが、競争が激しく、手数料が発生するというデメリットもあります。

このように、従来のEC集客方法は、それぞれ課題を抱えており、以前のように効果を発揮しにくくなっています。EC参入にあたっては、これらの現状を踏まえ、新たな集客方法を模索する必要があります。

4.2 段階的なEC参入戦略

EC参入における集客の課題を踏まえ、リスクを抑えながらECビジネスを始めるための段階的なアプローチが重要となります。

最初から独自ドメインでECサイトを構築し、大規模な投資を行うのではなく、まずは低コストで始められるサービス、例えばインスタントECなどを活用することをおすすめします。インスタントECは、初期費用や月額費用が安く、手軽にネットショップを開設できるため、ECビジネスのテストマーケティングに最適です。

インスタントECで一定の売上が立つようになった段階で、独自ドメインへの移行を検討しましょう。独自ドメインでECサイトを構築することで、ブランディングやSEO対策の自由度が高まり、長期的な成長を目指すことができます。

実店舗を既に運営している場合は、既存顧客をECサイトに誘導する戦略が有効です。例えば、LINE公式アカウントなどを活用し、実店舗の顧客にECサイトのURLを送信したり、ECサイト限定のクーポンを配布したりすることで、スムーズな顧客移行を促すことができます。

段階的なアプローチは、初期投資を抑え、リスクを最小限にしながら、ECビジネスのノウハウを蓄積していくことができます。焦らず、着実にステップアップしていくことが、ECビジネス成功への鍵となります。

5. SNSマーケティングの重要性

5.1 各業界のSNS利用

ECビジネスにおける集客方法が多様化する中で、近年、特に注目されているのが「SNSマーケティング」です。SNSマーケティングは、広告費をかけずに集客する方法として、費用対効果が高いと評価されています。

特に、化粧品業界においては、SNSマーケティングは非常に効果的な戦略として定着しています。InstagramやTwitter、TikTokといったSNSプラットフォーム上で、インフルエンサーマーケティングやUGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用、キャンペーン施策などを展開することで、ブランド認知度向上や購買意欲喚起に繋げることができます。

SNSマーケティングのメリットは、ターゲット層を絞り込みやすく、精度の高いターゲティング広告を配信できる点にあります。また、ユーザーとの双方向コミュニケーションを通じて、エンゲージメントを高め、ロイヤル顧客育成に繋げることも可能です。

ただし、SNSマーケティングを成功させるためには、各SNSプラットフォームの特性を理解し、適切なコンテンツ戦略を立案する必要があります。また、炎上リスクや情報漏洩リスクなど、SNS特有のリスクにも注意が必要です。

5.2 顧客行動の分析

SNSマーケティングの効果を最大化するためには、各業界の顧客がどのように情報を得て、購買行動を取るのかを分析することが非常に重要です。

例えば、化粧品業界であれば、SNSで情報を収集し、実店舗で体験してから購入する顧客が多いという特性を踏まえ、SNS上での情報発信だけでなく、実店舗への来店を促す施策も組み合わせる必要があります。

ファッション業界であれば、ECサイトで商品情報を確認し、SNSでコーディネート事例などを参考にしながら、購入を検討する顧客が多いと考えられます。このような顧客行動を分析することで、ECサイトのコンテンツ改善や、SNSでの情報発信の方向性を最適化することができます。

顧客行動分析においては、アンケート調査やアクセスログ解析、SNSリスニングなど、様々な手法を組み合わせることが有効です。データに基づいた分析を行うことで、より効果的なSNSマーケティング戦略を立案し、ECビジネスの成果向上に繋げることができます。

#EC #ネット通販 #横田秀珠 #ECコンサルタント #ECセミナー #ネット通販コンサルタント #ネット通販セミナー