ECの変遷と成功の道筋20年の経験から語るネット通販の真実⑦

昨夜の新幹線メシ。普通の弁当で

名古屋あたりで食べてました(笑)

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

こんな手作り弁当はネット通販では

買えないし間に合わないよね(笑)

さて、本題です。

今回から新企画として、このセミナーで

話した2時間30分の内容を10回に分けて

週末などに配信しますので、お楽しみに。

ECの変遷と成功の道筋20年の経験からる

ネット通販の真実について1回目から

https://yokotashurin.com/etc/ec-1.html

https://yokotashurin.com/etc/ec-2.html

https://yokotashurin.com/etc/ec-3.html

https://yokotashurin.com/etc/ec-4.html

https://yokotashurin.com/etc/ec-5.html

https://yokotashurin.com/etc/ec-6.html

と続いて今回は7回目です。

https://www.youtube.com/watch?v=2I4JjUX85Bw

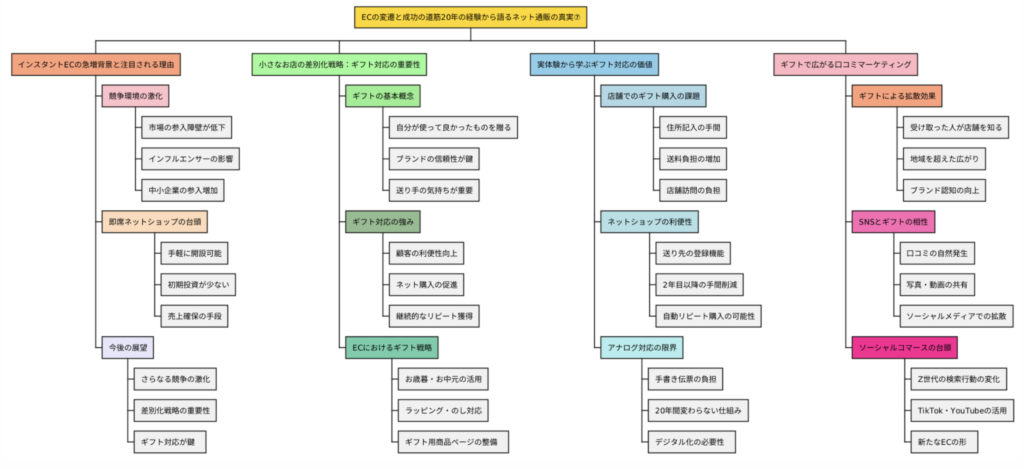

インスタントECの急増背景

小さなお店の勝ち筋:ギフト対応

ネットショップのギフト対応が重要な理由

ギフトが生み出す口コミの連鎖

勝ち残るための戦略

ソーシャルメディア通販の発展

デジタル販売の歴史

ECの変遷と成功の道筋20年の経験から語るネット通販の真実⑦

ECサイトの競争が激化している中、小規模店舗が成功するためにはギフト対応が重要だ。人々は自分が良いと思った商品を他者に贈り、受け取った人もその店を知るという口コミ効果がある。現在はインスタントECツールを活用して無料で始められるため取り組みやすい。また、若い世代はGoogleよりもTikTokやYouTubeで商品検索する傾向があり、SNSでの情報発信はホームページと同様に必須となっている。

- はじめに

- インスタントECの急増背景と注目される理由

- 小さなお店の差別化戦略:ギフト対応の重要性

- 実体験から学ぶギフト対応の価値

- ギフトで広がる口コミマーケティング

- SNSの進化とソーシャルコマースの台頭

- おわりに

- よくある質問

はじめに

ネットショップの世界は日々変化し続けています。大手ECサイトが市場を席巻する中、小さなお店や個人事業主が生き残るために必要な戦略とは何でしょうか。今、注目を集めているのが「インスタントEC」と「ギフト対応」というアプローチです。私たちが普段何気なく利用しているオンラインショッピングの裏側には、実は長い歴史と戦略の積み重ねがあります。このブログでは、ECビジネスの最新トレンドと、小規模店舗が成功するための具体的な方法について掘り下げていきます。特に「ギフト」という視点から見ると、ネットショップの可能性は無限に広がることが見えてきます。誰かに何かを贈るという行為には、単なる商品販売以上の価値があります。そのギフトの持つ力をビジネスに活かす方法を一緒に考えていきましょう。ECの世界で小さなお店が輝くための秘訣がここにあります。

インスタントECの急増背景と注目される理由

ECの肝としてお話ししたいのが、インスタントECが急増した背景と今後も注目される理由です。今お話ししたようなことですが、ネットのインフルエンサーも含め、中小・零細企業の個人店も含めて、ちょっとでも売上を確保したいため、即席インスタントで速攻で簡単にネットショップできるというのに、みんなが参入してきています。その結果、EC市場は非常に激しい競争環境になっています。

このような状況の中で、面白いECショップの切り口として、ぜひ実践していただきたいのが次のページに書いたポイントです。特に小さなお店にとって、とにかく重要なのがギフト対応なのです。

小さなお店の差別化戦略:ギフト対応の重要性

ギフト対応とは何かというと、例えば自分が日頃に食べているものや、日頃に自分が買っているもの、自分が使って良かったものなどがありますよね。これは自分が使って良かったからこそ、人や知り合いに使ってもらいたい、おすすめしたいと思うものです。

そもそもギフトと言われているものは、誕生日だろうが結婚祝いだろうが何でもいいのですが、これを送る時に自分が食べてもない、自分が使ってもないものを送るというのは、本当は失礼なことです。自分が経験したことないのに、なんかこれ良かれと思って送っているというのは、本当は相手のことを思っていないということになります。本当は自分が使った物を送るとか、自分が知っているブランドを送るのが正しいはずですよね。

それよりももっとすごい何かがあるとすれば、「ブランド」という保証です。自分が使っていようが使っていまいが、このブランドなら間違いないと思うものは送ることに意味があります。自分が使った事なかったとしても、買えなかったとしてもいいのですが、普通は自分がいいものを送ろうというのが本筋だと思います。

実体験から学ぶギフト対応の価値

例えば、自分が日頃に買っている店で、この商品を人にプレゼントであげようかな、食べてもらおうかなと思った時、お店に行きますよね。「お歳暮でお願いしたいんですけど」と店員さんに言うと、「ありがとうございます」と言われ、「どこに送りますか」と聞かれます。

例えばそれが5件あったとすると、「5件の住所を書いてください」と言われるのです。5件の住所を書いて、5件分の送料を払って、5件分の商品代を払って、送り状を書いて終わりです。「じゃあ送っておきます」と言われ、「じゃあお願いします」と言って、店から家に帰るのが普通ですよね。

ここで考えたいのは、僕は何のために店に行ったのでしょうか?普通お店というのは自分が行き、商品を買って帰るものだから、お店に行く価値があるのですが、何か物を送ろうと思ったためにお店に行って、お金払って帰るのは行く意味があったでしょうか?

だって日頃自分が使っているものを送ろうと思っているだけなら、ネットでもできなくないはずです。それと同じですよねとなれば、お店がネットショップを持っていて、お中元やお歳暮、誕生日などのプレゼントで、のしをつけますよとか、ラッピングしますよということがちゃんとなっていれば、そのお店のものをネットで買ってあげようと思えるわけです。

そうすると小さなお店の場合は、「ギフト対応しているネットショップがありますよ」ということをちゃんとアピールしておけば、ネットで買ってもらうことができるのです。例えば、お歳暮で送り先を5件登録して送ってもらい、2年目からは送り先登録されていますから、2年目からはまた入力する必要がないのです。

ギフトで広がる口コミマーケティング

私はいまだに母の日にプレゼントを送っています。実の母はいいのですが、義理の母の方には一応気を遣いますよね。なので毎年いろんなものを気遣って送っていたのですが、結婚して月日が経つにつれてネタが切れるわけです。

最初はカーネーションなどを送るのですが、毎年花は芸がないとか思ってくると、ある日「新茶を送ったらいいよ」というアドバイスを見かけました。ちょうど母の日ぐらいに新茶が取れるので、毎年新茶が出ます。年配の方はお茶などが好きなので喜ばれますよ、と。「今年の新茶です」と送ったらどうですか、と。

それはいいなと思ったので、そこで買うことにしました。これを先ほどの話で言えば定期購入にしておけば、1年に1回毎年いくらで送っておいてねと言えば、2年目からリピートになります。

しかし、そのお店はそんな仕組みを持っていない、アナログの店なので、実際に私はお店に行って買い物をして、送り状に書いて、「じゃあこれ2人のお母さんに送っておいてね」とお願いします。「わかりました」と言って、2年目になると、そろそろ母の日だなと思っていたらハガキが届きます。「今月まで注文したら安くなりますよ」と。

そのハガキを見て「そうか」と思いながらポイっと置いておくと、なんと電話がかかってくるのです。「浅川園です。去年母の日でお世話になりましたが、今年の母の日はどうされますか」と。「今年もお願いします」と言うと、「ではお願いしておきますね」と言って、それで注文が完了するわけです。

リピートするにかかったコストはハガキ代の10円です。それで毎年、私は買っているのです。毎年私は店に行って、毎年住所を書いています。「いい加減これ送り状で印刷しておいて出してくれよ」と思うのですが、超アナログな会社なので、「一回書いてください」と言われるのです。「去年と一緒だから」と言っても「書いてください」と言われるので、送り状に書くわけです。書いて、お金払って、何も持たないで帰るのです。

ネットショップがないのです。もう20年これをやっていて、もういい加減やめようかなと思います。だってネットでも新茶ならどこでも売っているわけですから。この店がいつ気づくのかなと思いながら、頑張って付き合っているのですが…。

もし今年から「ネットでも買えるようになりました」とか、ハガキに掲載されているQRコードを読んだら「今年からネットで買えますよ」と言ってくれれば、私はそこで買うと思います。

SNSの進化とソーシャルコマースの台頭

ギフトでネットショップを使ってほしい理由は他にもあります。ギフトというのは自分のためではなく、人のために買うものです。そうすると相手がそれを受け取ってよかったら、届いたときのパッケージにはどこの店のものかが書いてあります。その人はその店に買いに行くことになるのです。

例えば、農家の人が新潟の友達に何か送ったとします。新潟の友達はそれを見て、美味しいと思ったら農家のネットショップに次は買いに行くのです。そして自分が日頃に飲むようになり、飲んで美味しいなと思ったら、「そうだ、このお茶を今度結婚した時にお母さんに送ろう」と思うかもしれません。今度は自分のお母さんに送ります。

そのお母さんは新潟ではなく北海道の人かもしれません。北海道に送ったそのお母さんがまたお茶を飲んでいて、「美味しいから、どこで買ったの?」「もらったお店なんだ」「じゃあそのネットショップで買おう」となると、これはどんどん広がっていきます。

つまりギフトというのはこれ口コミなのです。自分がいいものを誰かに送るという口コミをしているわけです。「これをここで買ってください」というネットショップを用意しておくと、どんどん口コミがちょっとずつでも広がっていくのです。

今からネットショップをやるなら、このやり方が一番早いです。いきなり大きく売ろうと思っても、自分たちの業界に先にやっている人がいっぱいいて、先に大規模にやっているので、なかなか勝てません。まずは皆さんのお店に来ている人にネットで買ってもらうか、皆さんの店に来ている人に自分のためではなく人のために買わせるようなギフトなどの仕組みを作るかを考えた方が、成功への近道です。

これは20年前なら言わなかったことです。20年前はAmazonに出店しましょうとか、ホームページを作りましょうと言っていたのですが、今は本当に激戦なので、今はリアルの人に対してうまくアプローチしていくという方法をお勧めします。そうなった場合に、このインスタントECというのはすごく便利です。無料でネットショップが持てて、売れた時だけマージンを払えばいいという仕組みなので、まず気軽に始めてほしいと思います。

次に話を進めると、ソーシャルメディアで通販が完結するサービスについてお話しします。Z世代、今の10代20代の若い層は、商品検索する際にGoogleよりもTikTokやYouTubeで検索する人が多いのです。これは日本のデータではなく、アメリカのデータですが、アメリカではすでにそうなってきており、日本でも同じような傾向が始まっています。

おわりに

この記事では、インスタントECとギフト対応の重要性について探ってきました。小さなお店がネットショップで成功するためには、既存のお客様に対するギフト対応というアプローチが非常に効果的であることがわかりました。ギフトは単なる商品販売ではなく、人と人をつなぐ口コミの仕組みとして機能し、それがビジネスの拡大につながります。また、SNSやソーシャルメディアの進化によって、消費者の購買行動も大きく変化しています。特に若い世代はGoogleではなく、TikTokやYouTubeで商品を検索する傾向があり、このトレンドに乗ることも重要です。時代の変化に敏感になり、お客様の行動パターンを理解することで、小さなお店でも大きな成功を収めることができるのです。最後に強調したいのは、インスタントECの導入ハードルが非常に低くなっていることです。無料でネットショップを始められ、売れた時だけマージンを払うモデルなので、リスクを最小限に抑えながら新しいビジネスチャンネルを開拓できます。これからのEC戦略には、リアルとネットの融合、そしてギフトという観点からの顧客拡大が鍵となるでしょう。

よくある質問

Q1: インスタントECとは具体的に何ですか?

A1: インスタントECとは、専門的な知識やプログラミングスキルがなくても、簡単かつ迅速にネットショップを開設できるサービスのことです。無料または低コストで始められ、売上が発生した時だけマージンを支払う仕組みになっています。BASE、STORES.jp、BASEなどがその代表例です。

Q2: 小さなお店がギフト対応をする際の具体的なポイントは何ですか?

A2: まず重要なのは、ネットショップ上でギフトオプション(のし、ラッピング、メッセージカードなど)を明確に提示することです。次に、配送先の管理システムを整備し、リピート注文を簡単にできるようにすることがポイントです。また、ギフト用の商品セットを用意したり、季節ごとのギフト提案をすることも効果的です。

Q3: ギフトを口コミ戦略として活用するためのステップは?

A3: まず自社商品のギフト価値を明確にし、パッケージに店舗情報やQRコードを必ず入れましょう。次に、ギフト購入者とギフト受取人の両方にフォローアップメールを送り関係性を築きます。SNSでギフト受取りの体験をシェアしてもらうような仕組みを作り、季節ごとのギフトリマインドを実施すると効果的です。

Q4: Z世代向けのECマーケティングで重要なポイントは何ですか?

A4: Z世代向けには、TikTokやYouTubeなどの動画プラットフォームでの商品プレゼンテーションが重要です。短く魅力的な動画コンテンツを作成し、適切なハッシュタグを使用してください。また、ユーザー生成コンテンツを活用し、社会的価値や持続可能性など彼らが重視する要素をアピールすることも効果的です。

Q5: 既存の実店舗がネットショップを始める際の最初のステップは?

A5: まず自店の強みと差別化ポイントを明確にし、既存顧客に向けてネットショップの存在を告知します。商品写真やデザインにこだわり、初期段階では少数の看板商品に集中するのがおすすめです。ギフト対応を整備し、実店舗とネットショップの連携(店舗受け取りオプションなど)を強化することで、スムーズな導入が可能になります。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=hNy7toQIECY

0:00 🛒 インスタントECの急増背景と注目される理由

1:10 🎁 小規模店舗のギフト対応の重要性

2:18 🏪 実店舗とネットショップの利便性比較

3:30 🍵 個人経験:母の日ギフトの新茶リピート注文

5:49 📱 アナログ店舗とデジタル化の必要性

7:01 👄 ギフトを通じた口コミマーケティングの効果

8:06 🚀 ネットショップ成功の現実的アプローチ

9:11 📲 Z世代の商品検索傾向:Google離れとSNS活用

10:04 🔄 SNS活用の進化:1.0から2.0そして3.0へ

11:15 📅 SNS導入タイミングの重要性

12:20 🌐 企業ホームページの普及と歴史

13:26 🔍 ホームページからSNSへの検索行動の変化

14:35 🏷️ ハッシュタグ検索の台頭とSNSマーケティング戦略

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

ECの変遷と成功の道筋20年の経験から語るネット通販の真実⑦

🛒 インスタントEC

インスタントECとは、低コストで簡単に始められるネットショップ構築サービスのこと。中小企業や個人店舗でも売上確保のために手軽に参入でき、売れた時だけマージンを支払う仕組みで、リスクを抑えながらECビジネスを始められる。

🎁 ギフト対応

ECサイトでのギフト対応は、顧客が他者へのプレゼント目的で購入する際の便利機能。のし紙対応やラッピングサービスを提供することで、顧客満足度を高め、リピート購入につながる重要な要素となる。

👄 口コミ効果

ギフトとして商品を送ることで、受け取った人が商品や店舗を知るきっかけとなり、新たな顧客を獲得できる効果。贈り物を受け取った人が良いと感じれば、その人も同じ店で購入するという連鎖が生まれる。

🔄 リピート購入

一度購入した顧客が繰り返し購入すること。特にギフト商品は季節イベントごとに定期的な需要があり、顧客データを活用して適切なタイミングで案内することでリピート率を高められる。

🔍 検索行動の変化

若い世代を中心に、商品検索の方法がGoogleなどの検索エンジンからTikTokやYouTubeなどのSNSプラットフォームへと変化している現象。これに対応したマーケティング戦略が必要になっている。

📱 SNS活用の進化

SNSの活用方法が「友人とのコミュニケーション」から「ビジネス活用」、そして「検索プラットフォーム」へと進化している流れ。企業はこの変化に対応してSNS戦略を見直す必要がある。

#️⃣ ハッシュタグ検索

SNS上で特定のキーワードを「#」記号をつけて検索する方法。「タグる」とも呼ばれ、ユーザーが商品や情報を見つけるための重要な手段となっており、適切なハッシュタグ設定が集客につながる。

⏳ デジタル対応の遅れ

多くの企業がホームページやSNSの重要性に気づくのが遅れ、ビジネスチャンスを逃している問題。デジタルトレンドの変化に早期に対応することが競争優位性につながる。

🌐 プラットフォームシフト

情報検索や商品購入の場がホームページから、SNS、そして専門アプリへと移り変わっている現象。企業はこの変化に対応して、顧客がいるプラットフォームへの進出が必要。

💵 無料からの収益モデル

現代のECプラットフォームは初期費用無料で始められ、売上が発生した時だけ手数料を支払う仕組みが一般的になっている。この低リスクなモデルにより、小規模事業者でも参入しやすくなっている。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/S19kg4zVjaY

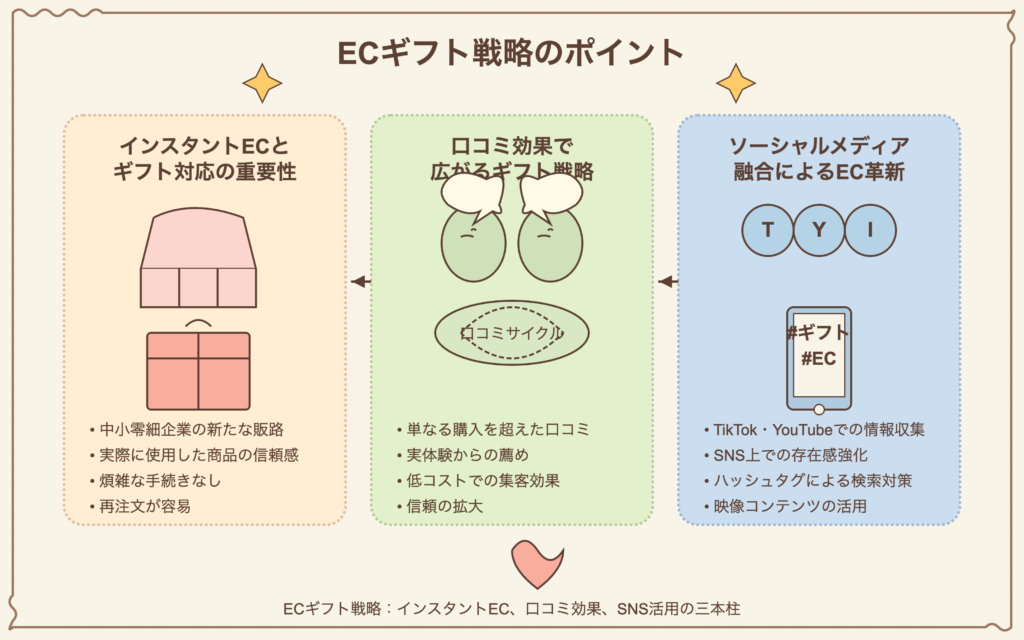

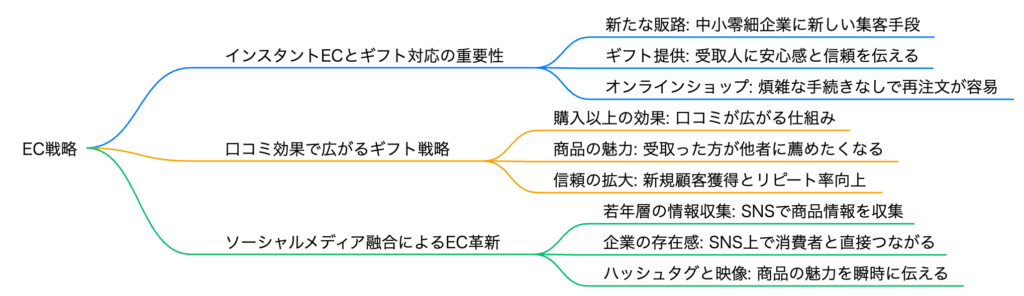

インスタントECとギフト対応の重要性

インスタントECの普及は中小零細企業に手軽な販路を提供し、オンライン販売の機会を拡大します。特に、実際に良いと感じた商品のギフト提供は、受け取った側の信頼感を生み、口コミによる自然な顧客獲得とリピート率向上に繋がります。口コミは低コストで持続的な集客効果を発揮し、SNSとの連携はECを革新します。若年層はSNSで情報収集するため、企業は直接的な繋がりを強化し、ハッシュタグや映像コンテンツを活用して商品の魅力を効果的に伝えることが、デジタル時代の新たなEC戦略として重要になります。

1. インスタントECの普及とギフト提供の意義

1.1 中小零細企業への影響

近年、インターネット技術の進化とスマートフォンの普及を背景に、インスタントEC(簡易EC)が急速に普及しています。これは、これまでオンライン販売に二の足を踏んでいた中小零細企業にとって、まさに追い風と言えるでしょう。従来のECサイト構築には、専門的な知識や多大な初期投資、そして継続的な運用管理が必要とされ、リソースの限られた中小零細企業にとっては大きな障壁となっていました。しかし、インスタントECプラットフォームの登場により、これらの課題は劇的に軽減されました。

インスタントECの最大の魅力は、その手軽さとスピード感です。煩雑な手続きや複雑な設定はほとんどなく、直感的な操作で誰でも容易にオンラインショップを開設し、商品を販売することができます。これにより、これまで実店舗のみで商売を行ってきた事業者や、オンライン販売に挑戦したくても時間や手間をかけられなかった事業者が、手軽にインターネット市場へ参入することが可能になりました。

また、インスタントECプラットフォームの多くは、顧客管理や決済処理、配送連携など、オンライン販売に必要な基本的な機能が標準で搭載されています。これにより、中小零細企業は、これらの機能を個別に用意したり、外部のサービスと連携させたりする手間を省き、本業である商品企画や製造、顧客対応に集中することができます。さらに、多くのプラットフォームでは、過去の購入履歴に基づいた再注文機能も容易に実装できるため、リピーターの育成や売上向上にも貢献します。

これまで、中小零細企業の多くは、地域密着型での販売や、限られた顧客層へのアプローチに留まっていました。しかし、オンラインショップを持つことで、地理的な制約から解放され、全国、あるいは世界中の潜在的な顧客に商品を届けられる可能性が広がります。これは、売上の拡大はもちろんのこと、新たな顧客層の開拓、そしてブランド認知度の向上にも繋がります。

さらに、実店舗を持つ事業者の場合、オンラインショップは実店舗の営業時間外や定休日にも販売機会を提供し、顧客にとってはいつでもどこでも商品を購入できるという利便性をもたらします。これにより、実店舗の売上を補完し、全体の売上増加に貢献することが期待できます。インスタントECの普及は、中小零細企業にとって、デジタル時代を生き抜くための重要な武器となりつつあると言えるでしょう。

1.2 ギフト提供の重要性

ビジネスにおけるギフト提供は、単なる贈答行為に留まらず、深い意義と多岐にわたる効果を持つ重要な戦略の一つです。特に、中小零細企業においては、限られた予算の中で効果的なマーケティング活動を展開する必要があるため、商品のギフト提供は非常に有効な手段となり得ます。

実際に使用してその良さを実感した商品をギフトとして提供することは、受け取った側にとって、単なる「モノ」以上の価値を持つ体験となります。例えば、丁寧に作られた食品であれば、その味や品質の高さが直接的に伝わり、手作りの雑貨であれば、その温かみや独創性が心に響きます。このようなポジティブな体験は、商品のブランドイメージを高め、提供者への信頼感を醸成します。

ギフトとして選ばれる商品は、多くの場合、贈る側の「良いものを共有したい」という気持ちが込められています。この気持ちは、受け取った側にも伝わりやすく、単なる広告や宣伝では得られない共感を生み出す可能性があります。実際に使ってみて本当に良いと感じた商品は、友人や家族、同僚など、大切な人に自信を持って勧められるものです。このような紹介は、口コミによる自然な広がりを生み出し、新たな顧客獲得に繋がる可能性を秘めています。

また、ギフト提供は、まだ自社の商品を知らない潜在顧客層にアプローチする絶好の機会となります。例えば、インフルエンサーやメディア関係者などに商品をギフトとして提供することで、彼らの発信を通じて多くの人々に商品の存在を知ってもらうことができます。もし、提供した商品が彼らのニーズに合致し、高い評価を得られれば、その影響力は計り知れません。

さらに、既存顧客へのギフト提供は、顧客ロイヤルティの向上に大きく貢献します。誕生日や記念日、あるいは感謝の気持ちを込めたサプライズギフトは、顧客との関係性を深め、長期的な視点での良好な関係構築に繋がります。特別感のあるギフトは、顧客にとって忘れられない体験となり、その企業やブランドへの愛着を育むでしょう。

商品のギフト提供は、短期的な売上向上だけでなく、長期的なブランド価値の向上、顧客との信頼関係の構築、そして口コミによる自然な集客効果など、多方面にわたる恩恵をもたらします。特に、中小零細企業にとっては、限られたリソースを最大限に活用し、効果的なマーケティングを展開するための重要な戦略の一つとして、積極的に検討すべきでしょう。

2. 口コミ効果で広がるギフト戦略

2.1 ギフトによる口コミの拡大

ギフト戦略において、口コミの力は非常に強力な推進力となります。商品を贈るという行為は、単に物を移動させるだけでなく、感情や情報、そして信頼を伝播させるトリガーとなり得るからです。特に、中小零細企業が限られた予算で効果的なマーケティングを行うためには、この口コミの波及効果を最大限に活用することが不可欠です。

商品をギフトとして贈る場合、受け取った側は、その商品を使用したり体験したりする中で、自然とその魅力や価値を実感します。もし、その商品が期待を超える品質や使い心地、あるいは特別な感動を与えるものであれば、受け取り手はそのポジティブな体験を誰かと共有したいという自然な欲求に駆られます。この時、口コミが発生する土壌が形成されるのです。

口コミは、単なる商品の説明や宣伝文句とは異なり、実際に商品を使用したり体験したりした個人の生の声であるため、受け取る側にとっては非常に信頼性が高く、共感を呼びやすいという特徴があります。企業が発信する広告や宣伝は、どうしても自社の商品を良く見せようとする意図が働いていると認識されがちですが、第三者による口コミは、客観的で率直な意見として受け止められるため、潜在顧客の購買意欲を大きく左右する力を持っています。

ギフトを通じて口コミが拡大するメカニズムは、まさにこの信頼性と共感性にあります。例えば、ある人が友人から贈られた手作りのジャムが非常に美味しかった場合、その人は「このジャム、本当に美味しかったよ!」と他の友人や家族に伝えるでしょう。伝えられた側は、実際にそのジャムを食べた人の感想を聞くことで、自分も試してみたいという気持ちになりやすくなります。さらに、贈った側の友人も、「喜んでもらえてよかった」「私もまた買ってみようかな」と感じるかもしれません。このように、一つのギフトが、贈る人、受け取る人、そしてその周りの人々へと、ポジティブな感情と情報が連鎖的に広がっていくのが、ギフトによる口コミ拡大の大きな特徴です。

また、SNSの普及により、口コミの効果はさらに増幅されています。受け取ったギフトが魅力的であれば、多くの人がその写真をSNSに投稿したり、感想をシェアしたりします。これにより、瞬く間に情報が拡散され、これまでリーチできなかった広範囲の潜在顧客にまで商品の魅力が伝わる可能性があります。特に、視覚的に訴求力の高い商品や、体験型のギフトなどは、SNSとの相性が良く、大きな口コミ効果を期待できます。

中小零細企業にとって、ギフトによる口コミ戦略は、費用対効果の高いマーケティング手法と言えるでしょう。なぜなら、顧客自身が商品の魅力を発信してくれるため、広告費用を抑えながら、信頼性の高い情報発信が可能になるからです。そのため、商品の品質を高めることはもちろん、ギフトとしての見栄えやストーリー性、そして受け取った人が思わず誰かに話したくなるような「感動体験」を提供することが、口コミ拡大の鍵となります。

2.2 低コストでの集客効果

口コミによる集客は、従来の広告や宣伝と比較して、非常に低いコストで効果的な顧客獲得を実現できる可能性があります。特に、中小零細企業のように、マーケティング予算が限られている場合、口コミを戦略的に活用することは、持続的な成長のための重要な鍵となります。

従来の広告手法では、広告掲載料や制作費など、多額の費用がかかることが一般的です。また、その効果測定や費用対効果の検証も複雑であり、必ずしも期待通りの成果が得られるとは限りません。一方、口コミによる集客は、顧客が自発的に商品の情報を広めてくれるため、直接的な広告費用はほとんどかかりません。

ギフト戦略と組み合わせた口コミは、この低コスト集客の効果をさらに高めることができます。例えば、顧客に商品をギフトとして提供する際、商品の魅力を最大限に伝える工夫を凝らすことで、受け取った人が自然とその感動を誰かに伝えたくなるような仕掛けを作ることができます。これは、一種の「種まき」のようなものであり、一度口コミが発生すれば、それが連鎖的に広がり、新たな顧客を低コストで獲得することが期待できます。

口コミの強みは、その信頼性にあります。友人や知人、あるいはSNSで共感できるインフルエンサーなどが発信する情報は、企業が発信する広告よりもはるかに信頼性が高く、消費者の購買決定に大きな影響を与えます。口コミを通じて商品を知った顧客は、すでに一定の信頼感を持っているため、購入に至る可能性が高く、また、長期的な顧客になる可能性も高いと言えるでしょう。

さらに、口コミは、企業が意図しない形でも自然発生的に広がる可能性があります。例えば、顧客が商品の品質やサービスに非常に満足した場合、自発的にSNSで感想を投稿したり、友人や家族に勧めたりすることがあります。このような自然な口コミは、企業にとって最も価値のあるものであり、ブランドイメージの向上や新規顧客の獲得に大きく貢献します。

低コストで持続的な集客効果を得るためには、顧客体験全体の質を高めることが重要です。商品の品質はもちろんのこと、パッケージのデザイン、配送のスムーズさ、アフターサポートの充実など、あらゆる面で顧客満足度を高める努力が必要です。顧客が「誰かに教えたい」「また利用したい」と感じるような体験を提供することが、口コミを生み出すための最も効果的な方法と言えるでしょう。

ギフト戦略においては、この顧客体験をさらに特別なものにする工夫が求められます。例えば、パーソナライズされたメッセージを添えたり、限定的な特典を付けたりすることで、ギフトを受け取った人の感動を高め、口コミを誘発することができます。このように、口コミを戦略的に活用することで、中小零細企業は限られた予算内で、効果的かつ持続的な集客を実現することが可能になるのです。

3. ソーシャルメディア融合によるEC革新

3.1 SNSの重要性

現代において、ソーシャルメディア(SNS)は単なるコミュニケーションツールとしてだけでなく、ビジネスにおいても極めて重要な役割を担うようになりました。特に、EC(電子商取引)においては、SNSは消費者との直接的なつながりを築き、関係性を深化させるための不可欠なプラットフォームとなっています。中小零細企業にとって、SNSを効果的に活用することは、大手企業と肩を並べて競争するための重要な戦略となり得ます。

従来のマーケティング手法では、企業からの一方的な情報発信が中心でしたが、SNSの登場により、企業と消費者が双方向に対話することが可能になりました。消費者は、SNSを通じて企業の投稿にコメントしたり、ダイレクトメッセージで質問したり、意見や感想を直接伝えることができます。企業側も、これらの声に耳を傾け、迅速かつ丁寧に対応することで、消費者との間に信頼関係を築き、ロイヤルティを高めることができます。

特に若年層の消費者は、商品を購入する前にSNSで情報を収集する傾向が強くあります。彼らは、企業の公式アカウントだけでなく、実際に商品を使用した他の消費者のレビューや評価、インフルエンサーの意見などを参考に、購買の意思決定を行います。そのため、SNS上で積極的に情報発信を行い、消費者とのエンゲージメントを高めることは、若年層へのリーチを拡大し、新たな顧客を獲得するために不可欠です。

SNSを活用することで、企業は自社のブランドイメージや世界観をよりダイレクトに消費者に伝えることができます。商品の開発ストーリーや製造過程、あるいはブランドの理念や価値観などを発信することで、消費者は単なる「モノ」としてではなく、その背景にあるストーリーや想いに共感し、より深い繋がりを感じることができます。このような共感は、ブランドへの愛着を育み、長期的な顧客関係の構築に繋がります。

また、SNSは、消費者のリアルな声やニーズを把握するための貴重な情報源となります。消費者の投稿やコメントを分析することで、商品やサービスに対する評価、改善点、新たなニーズなどを把握し、迅速に商品開発やマーケティング戦略に反映させることができます。このように、SNSは、企業にとって市場調査ツールとしての側面も持ち合わせており、顧客中心のビジネス展開を支援する重要な役割を果たします。

中小零細企業の場合、大手企業のような潤沢な広告予算がないことが一般的です。しかし、SNSは比較的低コストで始めることができ、工夫次第では大きな効果を発揮することができます。魅力的なコンテンツの作成、積極的なコミュニケーション、キャンペーンの実施などを通じて、フォロワーを増やし、エンゲージメントを高めることで、口コミ効果を最大化し、売上向上に繋げることが期待できます。

デジタル時代において、SNSはECビジネスにおいて無視できない存在です。消費者との直接的なつながりを築き、ブランドロイヤルティを高め、市場のニーズを把握するための重要なプラットフォームとして、中小零細企業はSNSを積極的に活用し、EC戦略を革新していく必要があります。

3.2 ハッシュタグと映像コンテンツの活用

デジタル時代のEC戦略において、ソーシャルメディア(SNS)の活用は不可欠であり、その中でも特に「ハッシュタグ」と「映像コンテンツ」は、商品の魅力を効果的に伝え、顧客とのエンゲージメントを高めるための強力なツールとなります。中小零細企業がこれらの要素を戦略的に活用することで、限られたリソースでも大きな成果を上げることが期待できます。

ハッシュタグは、SNS上で特定のテーマやキーワードに関連する投稿をまとめるためのラベルのような役割を果たします。消費者は、興味のある商品や情報をハッシュタグで検索することで、関連する投稿を効率的に見つけることができます。企業が自社の商品やキャンペーンに関連する適切なハッシュタグを使用することで、潜在顧客へのリーチを大幅に拡大することが可能です。

効果的なハッシュタグ戦略には、以下の要素が重要です。まず、自社の商品やブランド名、商品の特徴などを表すオリジナルのハッシュタグを作成し、認知度向上を図ることが大切です。また、競合他社が使用しているハッシュタグや、業界でよく使われる一般的なハッシュタグも活用することで、より多くの検索結果に表示される可能性を高めることができます。さらに、キャンペーンやイベントに合わせて期間限定のハッシュタグを作成し、参加を促すことで、話題性を高めることも有効です。

一方、映像コンテンツは、テキストや静止画と比較して、より多くの情報を短時間で、かつ魅力的に伝えることができる手段です。商品の使い方や魅力を実演したり、製造過程の様子を紹介したり、顧客の声を集めたレビュー動画を制作したりすることで、消費者の購買意欲を高めることができます。特に、動画は視覚的に訴求力が高く、商品の質感やサイズ感、使用感をリアルに伝えることができるため、オンラインでの購入における不安を軽減する効果も期待できます。

映像コンテンツの形式は多岐にわたります。短尺の動画広告や、商品の紹介に特化したデモンストレーション動画、ブランドストーリーを語るドキュメンタリー風の動画、あるいはライブ配信など、目的に合わせて最適な形式を選択することが重要です。また、YouTube、Instagram、TikTokなど、各プラットフォームの特性に合わせてコンテンツを最適化することも、効果を高めるための重要なポイントです。

ハッシュタグと映像コンテンツは、互いに補完し合う関係にあります。魅力的な映像コンテンツに適切なハッシュタグを付与することで、より多くのユーザーにコンテンツを発見してもらいやすくなります。また、ハッシュタグ検索を通じて動画を発見したユーザーは、映像を通じて商品の詳細な情報を得ることができ、購買意欲が高まる可能性があります。

中小零細企業がこれらのツールを活用する際には、高品質なコンテンツ制作にこだわりながらも、費用対効果を意識することが重要です。高価な機材や専門的なスキルがなくても、スマートフォンと編集アプリなどを活用すれば、十分に魅力的な映像コンテンツを制作することができます。また、顧客に商品の写真や動画をハッシュタグ付きで投稿してもらうUGC(ユーザー生成コンテンツ)を促進することも、低コストで効果的なコンテンツマーケティングを展開するための有効な手段となります。

ハッシュタグと映像コンテンツの戦略的な活用は、デジタル時代のECビジネスにおいて、中小零細企業が競争優位性を確立し、持続的な成長を実現するための鍵となるでしょう。これらのツールを駆使し、自社ならではの魅力を効果的に発信していくことが求められます。

#EC #ネット通販 #横田秀珠 #ECコンサルタント #ECセミナー #ネット通販コンサルタント #ネット通販セミナー