Google検索のAIモードが日本で利用開始でAI SEO(LLMO)対策

夕飯の買い出ししてレジで会計しよう

としたら745円と言われて二度見(笑)

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

つるむらさき117円、なめこ84円、

ゆでたまご2個107円、水500ml42円、

豆腐2つ193円などです。

さて、本題です。

2025年9月9日、Google検索のAI モードの

日本語での提供を開始しました。Google

検索の結果ページに表示される [ AI モード]

タブよりPCとモバイルのブラウザ、Android

および iOS の Google アプリで使えます。

AI モードはGemini 2.5のカスタムバージョンを

使用しており、従来は複数回の検索が必要な、

長く、複雑な質問を1回の検索で回答します。

https://blog.google/intl/ja-jp/products/explore-get-answers/ai-mode-search/

Google AIモード↓

https://www.google.com/ai

Google 検索の AI モードで AI による回答を取得するヘルプページ

https://support.google.com/websearch/answer/16011537

早速、AIモードを使って見たところ衝撃の事実が!

https://www.youtube.com/watch?v=FAUQRDnBnVI

Google検索のAIモードが日本で利用開始でAI SEO(LLMO)対策

2025年9月11日 🎯

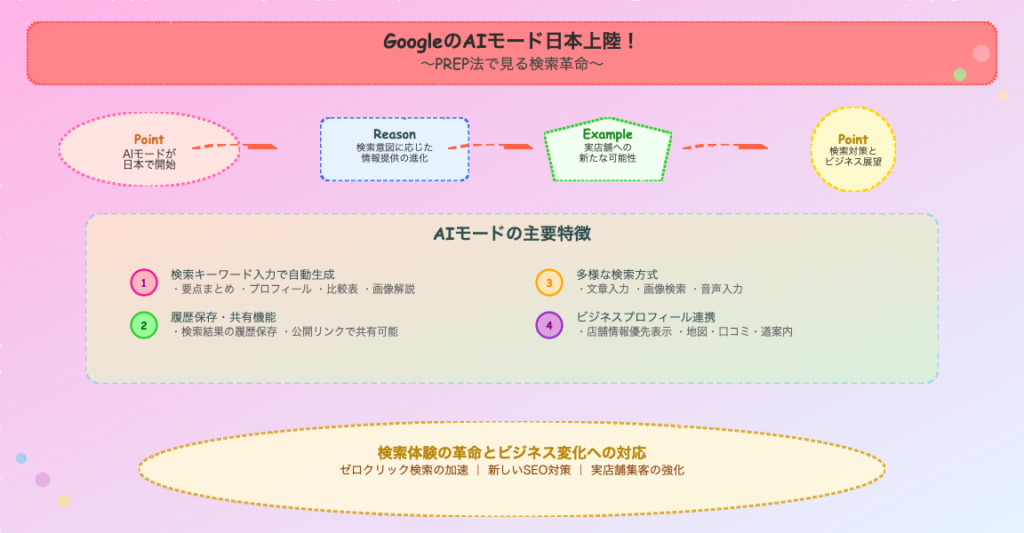

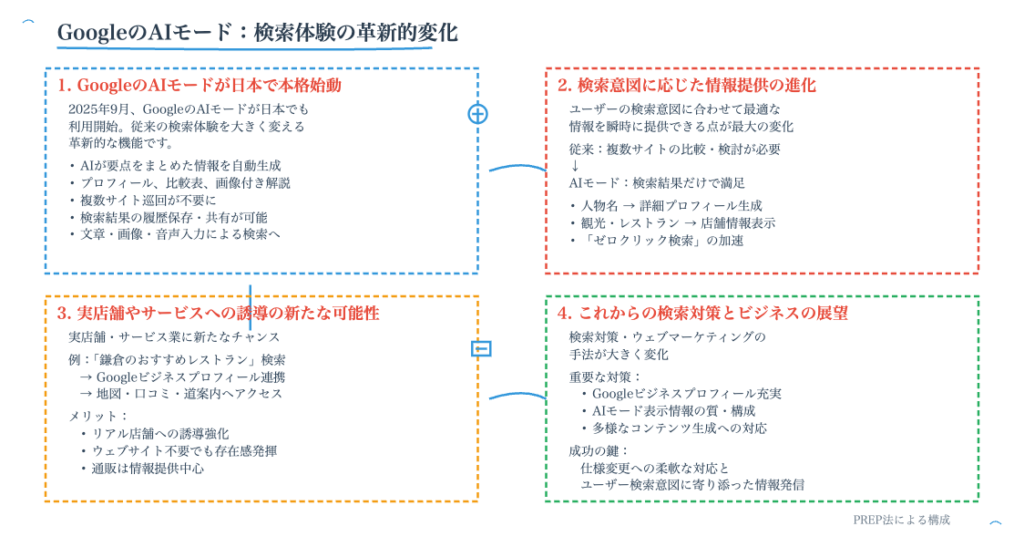

GoogleのAIモードが日本で利用開始!

現在は一部アカウント限定で順次展開中

キーワード入力

→ 検索結果リスト表示

複数サイトを確認が必要

質問文入力

→ AI生成回答表示

1ページで情報完結

🎨 特徴: 履歴管理・公開リンク作成・画像アップロード対応

📍 「来週、鎌倉に行くんだけどおすすめの観光スポット、レストラン教えて」

→ AIが観光プランを生成 + Googleビジネスプロフィール連携

📊 「いろいろなコーヒーの淹れ方を表で比較してみて」

→ 比較表を自動生成

🏠 「箱根 ホテル」

→ ラグジュアリー派・自然派・ファミリー派で分類表示

Know(知りたい)検索は大幅減少

AIモードで完結してしまう

Go(行きたい)検索は

Googleビジネスプロフィール重要度UP

Buy(買いたい)検索は

直接購入リンクが出にくい

画像・動画の引用が

AIページに自動掲載される

- Googleビジネスプロフィールの最適化が最重要

- カテゴリー分類を意識したSEO対策

- 画像・動画コンテンツの引用対策

- 公開リンク機能を活用した新戦略

- 文章検索に対応したコンテンツ作成

📱 UIの大変革

• Googleトップページ自体がAIモード仕様に変化

• 音声入力との連携でより自然な検索体験

• 画像アップロード検索の本格化

🎯 ゼロクリック検索の加速

• 情報系サイトのアクセス大幅減

• ローカルビジネスには逆にチャンス

• ECサイトは新たな戦略が必要

Google検索のAIモードが日本で利用開始でAI SEO(LLMO)対策

GoogleのAIモードが2025年9月9日に日本で開始された。検索窓にキーワードを入力後、AIモードを選択することで、従来の検索結果とは異なり、AIが生成した回答ページが表示される。観光スポット検索では店舗情報がGoogleビジネスプロフィールと連携し、比較表作成なども可能。ただし通販サイトへの誘導は困難で、引用元の著作権問題もある。SEO対策では今後カテゴリー別グルーピングを意識した戦略が必要になる。

- はじめに

- GoogleのAIモード導入の衝撃発表

- AIモードの実際の使い方と驚きの基本機能

- AIモードがもたらす検索体験の革命的変化

- ビジネスへの影響と新たな課題

- おわりに

- よくある質問(Q&A)

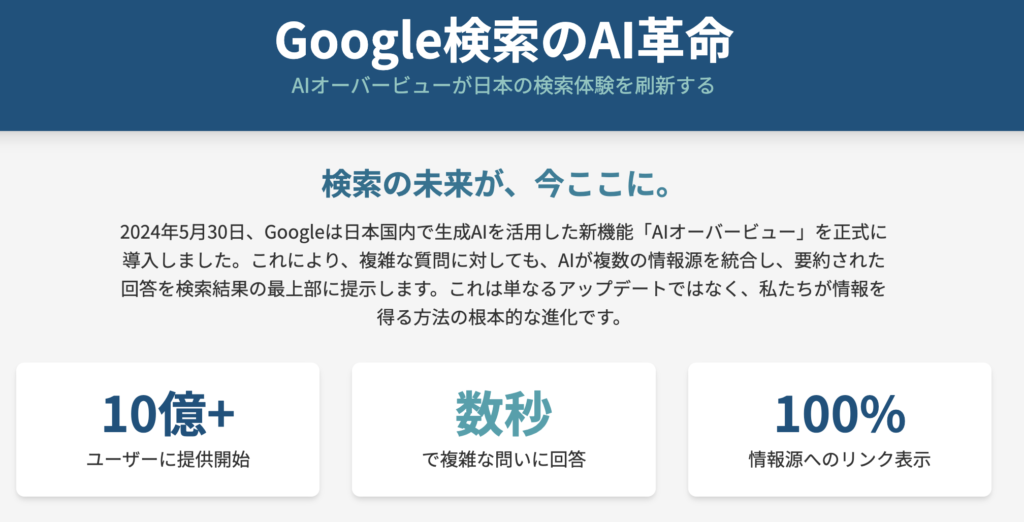

はじめに

2025年9月9日、ついにその日がやってきました。GoogleのAIモードが日本でも利用開始されたのです。これは単なる検索機能の追加ではありません。私たちがインターネットで情報を探す方法、そしてビジネスがお客様とつながる方法を根本から変える可能性を秘めた革命的な変化なのです。長年ネットビジネスの分析を続けてきた私も、この機能を実際に使ってみて、その衝撃の大きさに驚きを隠せませんでした。まだ一部のアカウントでしか利用できない状況ですが、実際の画面をお見せしながら、何ができるようになったのか、そして私たちはどう対応すべきなのかを詳しく解説していきます。

GoogleのAIモード導入の衝撃発表

2025年9月9日、GoogleのブログでついにAIモードの日本での利用開始が発表されました。これは間違いなくスクープと言える大きなニュースです。ただし、現時点ではまだ一部のアカウントにしか解放されておらず、段階的な導入となっています。

私のアカウントでも一部でこの機能が利用できるようになったため、実際の画面を使って詳しく検証してみました。まず驚いたのは、AIモードが利用可能なアカウントでGoogleにアクセスすると、検索窓の横に「AIモード」というアイコンが表示され、そのアイコン周りがきらりと光って、ぐるっと色が回るアニメーションが表示されることです。

通常のGoogleアカウントでは普通の検索窓しか表示されませんが、AIモード対応アカウントでは明確に違いが分かります。この視覚的な変化だけでも、Googleがこの新機能にかける期待の大きさが伝わってきます。

実際にキーワードを入力してみると、従来通りエンターを押せば普通の検索結果に移行しますが、キーワード入力後にAIモードボタンを押すことで、全く新しい検索体験が始まります。これまでの検索とは全く異なる、生成型AIによる包括的な回答が表示されるのです。

Google検索のAIモードの実際の使い方と驚きの基本機能

AIモードの使い方は思っているより簡単です。キーワードを入力して変換確定した後、エンターを押す前にAIモードボタンをクリックするだけです。ただし、これまでの癖でついエンターを押してしまい、普通の検索結果に行ってしまうケースが多いと予想されます。普通の検索結果ページでも、上部のタブの一番左端にAIモードが追加されているので、そこから切り替えることも可能です。

実際に私の名前「横田秀珠」で検索してみると、AIが私のプロフィール詳細を生成し、人物と経歴、主な活動などが包括的に表示されました。これだけで個別のブログを見なくても、必要な情報が全て把握できる状態になっています。

特に注目すべきは引用元の表示機能です。右側に「すべて表示」というリンクが表示され、クリックすれば当然ウェブサイトに飛ぶことができます。ただし、本文中には複数のキーワードやリンクが並んでいるものの、多くのユーザーは求めている結果がAIモードで満足してしまえば、わざわざ引用元リンクを押さない可能性が高いと考えられます。

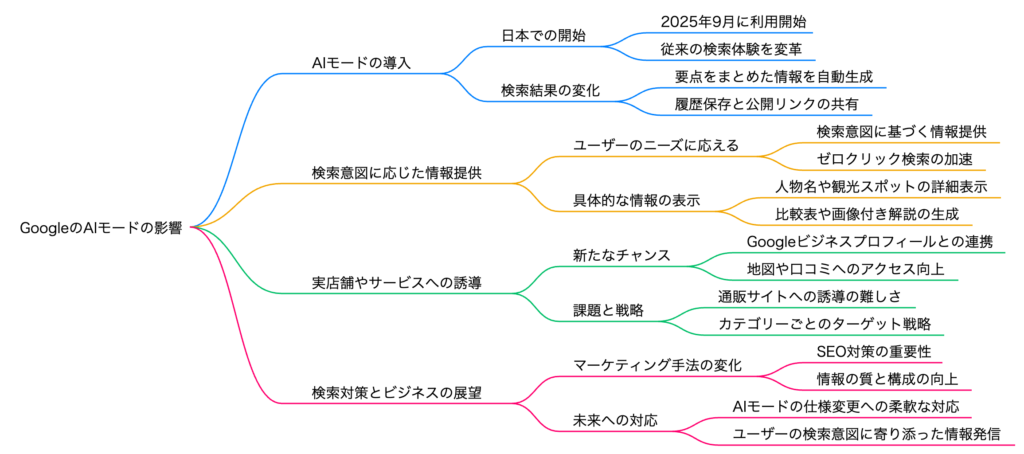

これはGoogleが提唱する検索意図の4分類「Go(行きたい)」「Know(知りたい)」「Do(やりたい)」「Buy(買いたい)」の概念で考えると非常に重要です。特に「Know(知りたい)」目的の検索では、AIモードだけで満足してしまう、いわゆる「ゼロクリック検索」が大幅に増加する可能性があります。

AIモードには履歴機能も搭載されています。左側に表示される2つのアイコンのうち、下のアイコンを押すとAIモードの検索履歴が確認でき、「AIモードの履歴をすべて削除」や「公開リンクを管理」といった機能も利用できます。

さらに驚くべきは公開リンク機能です。AIモードで生成した結果は共有アイコンから公開リンクとして共有でき、そのリンクは実質的に新しいウェブページとして機能します。つまり、Googleがウェブページの生成まで始めたということになります。公開リンクは13か月後に自動的に削除される仕組みになっていますが、この機能の影響は計り知れません。

音声入力機能も充実しており、音声で文章を話すことで検索意図がより正確に伝わり、AIモードが起動する仕組みも用意されています。さらに、画像をアップロードして、その画像についてAIモードで調べることも可能です。添付ファイル機能を使って、例えば人物の写真を貼り付け「この人について調べて」といった使い方もできる設計になっています。

Google検索のAIモードがもたらす検索体験の革命的変化

AIモードは単なる検索機能の改良ではなく、検索体験そのものを根本から変える可能性を持っています。従来のキーワード検索から、より自然な文章での問い合わせへのシフトが予想されます。

実際に「来週、鎌倉に行くんだけど、おすすめの観光スポット、レストラン教えて」という例文で検索してみると、ChatGPTのような詳細なページが生成され、具体的な店舗情報が表示されます。ここで特に重要なのは、紹介された店舗をクリックすると、右側にGoogleビジネスプロフィールが表示されることです。

これは極めて重要な変化を意味します。いくら優れたウェブサイトを持っていても、Googleビジネスプロフィールを適切に設定していない店舗は、この時点で完全に除外されてしまいます。特に「Go(行きたい)」目的の検索では、Googleビジネスプロフィールの重要性が飛躍的に高まることになります。

「いろいろなコーヒーの淹れ方を表で比較してみて」という指示では、従来の文字だけの検索結果ではなく、分かりやすい表形式で情報が整理されて表示されます。このような構造化された情報提供により、ユーザーの満足度が大幅に向上し、元のウェブサイトを訪問する必要性がさらに減少する可能性があります。

「ベランダに置く観葉植物をおしゃれに飾りたいんだけど、ユニークなアイディア教えて」という検索では、生成ページに写真が含まれて表示されます。写真をクリックすると、右側にどこから写真を引用したかという情報が表示され、その画像を押すと画像の引用元記事に飛ぶことができます。

ただし、これには著作権上の問題が潜んでいます。Googleの検索結果で他社の写真をウェブサイトに引用して使用しているため、今後法的な議論が必要になる可能性があります。また、将来的にはショート動画なども同様に引用元として表示される可能性が高く、コンテンツクリエイターにとっては新たな課題となるでしょう。

Google検索のAIモードのビジネスへの影響と新たな課題

AIモードは既存のビジネスモデルに大きな影響を与える可能性があります。「箱根 ホテル」というキーワードで検索した際の結果は特に示唆的でした。従来のように検索結果が10個程度ランダムに並ぶのではなく、AIが自動的にカテゴリー分けを行い、「ラグジュアリーな滞在を楽しみたい方はこの3つ」「自然を満喫したい方はこの3つ」「子供連れや家族旅行におすすめはこの3つ」といった具合に、ターゲット別に整理された結果が表示されます。

これは従来のSEO対策に大きな変化をもたらします。単純に検索順位を上げるだけでなく、どのカテゴリーで上位3位以内に入るかという戦略が重要になります。逆に考えれば、ラグジュアリーカテゴリーで競合が激しい場合、別のカテゴリーを狙うという新たな戦略も可能になります。

一方で、「Buy(買いたい)」目的のキーワードについては課題も見えてきました。「iPhone17 購入」で検索した場合、生成ページから直接購入サイトに飛ぶリンクはなかなか表示されません。AmazonストアやAppleストアといった紹介は引用元として出ることはあっても、すぐにダイレクトに飛べる仕組みにはなっていません。

「ヘアドライヤー」の検索結果でも同様で、ブランド名は表示されるものの、そのブランドをどこの店で購入できるかというリンクは提供されません。つまり、EC(電子商取引)サイトへの誘導は現時点では困難で、情報収集段階での利用に留まっている状況です。

しかし、実店舗への誘導については異なります。「新潟 住宅」で検索すると、おすすめの住宅メーカーが紹介され、これらはGoogleビジネスプロフィールに連動しています。そこから自社のウェブサイトへ誘導することは十分可能で、リアル店舗を持つビジネスにとってはむしろチャンスかもしれません。

また、ユーザーの行動パターンも変化する可能性があります。普通にGoogleで検索して結果を見たものの、内容が分かりづらい場合に、AIモードに切り替えて生成した内容で確認するという使い方も増えてくると予想されます。これにより、従来の検索結果とAIモードを使い分ける、より賢い検索行動が定着する可能性があります。

おわりに

GoogleのAIモード導入は、インターネット検索の歴史における重要な転換点となることは間違いありません。これまでの「キーワードを入力して結果一覧から選ぶ」というモデルから、「自然な質問で包括的な回答を得る」というモデルへの大きな変化が始まりました。この変化は単に技術的な進歩ではなく、私たちのビジネスのあり方や顧客とのコミュニケーション方法を根本から見直す必要性を示しています。特にGoogleビジネスプロフィールの重要性が飛躍的に高まることは明らかで、リアル店舗を持つビジネスは早急な対応が求められます。一方で、純粋なEC事業者にとっては新たな課題が生まれています。しかし、これらの変化は脅威であると同時に大きなチャンスでもあります。AIモードの特性を理解し、適切な対策を講じることで、競合他社に差をつけることが可能です。まだ始まったばかりの機能ですが、継続的な検証と対策の見直しが成功の鍵となるでしょう。

よくある質問(Q&A)

Q1: AIモードはいつから全ユーザーが利用できるようになりますか?

A1: 現時点では段階的な導入となっており、一部のアカウントでのみ利用可能です。Googleは具体的な全面展開のスケジュールを公表していませんが、過去の新機能導入パターンを見ると、数か月から1年程度かけて順次拡大していく可能性が高いと考えられます。ユーザーがAIモードボタンを積極的に使わない限り、すぐに全ユーザーの検索行動が変わることはないでしょう。

Q2: AIモードによってウェブサイトへのアクセス数は大幅に減少しますか?

A2: 検索意図によって影響は大きく異なります。「Know(知りたい)」目的の検索では、AIモードで満足してしまうゼロクリック検索が増加し、アクセス数減少の可能性があります。しかし、「Go(行きたい)」「Do(やりたい)」「Buy(買いたい)」目的の検索では、引き続きウェブサイトへの誘導は行われると予想されます。重要なのは、自社のコンテンツがどの検索意図を満たしているかを明確にし、適切な対策を講じることです。

Q3: Googleビジネスプロフィールを設定していない場合、完全に不利になりますか?

A3: 特に「Go(行きたい)」目的の検索、つまり実店舗への来店を促す検索については、Googleビジネスプロフィールの重要性が飛躍的に高まります。AIモードでは店舗紹介からGoogleビジネスプロフィールに直接連動するため、設定していない店舗は事実上除外される可能性があります。ただし、純粋にオンラインで完結するサービスや商品については、従来通りウェブサイトへの誘導も行われるため、必ずしも致命的ではありません。

Q4: AIモードに対応するために、どのようなSEO対策が必要ですか?

A4: 従来のキーワード最適化に加えて、AIが理解しやすい構造化された情報提供が重要になります。また、カテゴリー別の検索結果が表示される傾向があるため、自社がどのカテゴリーで上位を狙うかの戦略立てが必要です。さらに、自然な文章での検索が増えることを想定し、ロングテールキーワードや質問形式のクエリに対応したコンテンツ作成も効果的でしょう。Googleビジネスプロフィールの充実も並行して進める必要があります。

Q5: AIモードが生成したコンテンツには著作権上の問題はありませんか?

A5: AIモードでは他社の画像を引用して表示する機能があり、これには確かに著作権上の懸念があります。ただし、引用元の情報は明確に表示され、クリックすることで元のサイトに誘導される仕組みになっています。これがフェアユースの範囲内なのか、それとも著作権侵害にあたるのかは、今後の法的議論や判例の蓄積を待つ必要があります。コンテンツクリエイターとしては、引用される可能性を前提とした対策を検討することが賢明でしょう。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=oo68SJQZTcU

0:00 📺 導入部分・GoogleのAIモード日本開始のスクープ発表

1:05 🖥️ AIモード画面の実際のデモ・アカウント比較

2:11 🔍 実際の検索デモ・AIモードの基本的な使い方

3:22 📝 検索結果の詳細表示・引用元とリンクの仕組み

4:28 🔄 ゼロクリック検索とAIモード履歴機能の説明

5:39 🔗 公開リンク機能・Googleによるウェブページ生成

6:52 🎨 AIモード紹介ページ・検索デザインの変化

7:54 📷 画像アップロード機能・音声入力の紹介

9:03 🏪 Googleビジネスプロフィール連携・実店舗への誘導

10:12 📊 表形式での検索結果表示・比較機能

11:15 🏨 箱根ホテル検索例・カテゴリー分けされた結果

12:20 🛒 購入目的キーワードでの課題・通販誘導の難しさ

13:20 🏠 新潟住宅検索例・実店舗誘導の可能性

14:23 📋 まとめ・今後のAI SEO対策について

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

Google検索のAIモードが日本で利用開始でAI SEO(LLMO)対策

🤖 AIモード GoogleがChatGPT対抗として導入した新機能。従来のキーワード検索ではなく、文章での質問に対してAIが生成した回答ページを表示する。検索窓で変換確定後、AIモードボタンを押すことで利用でき、検索履歴の管理や公開リンクの共有も可能。検索体験が大きく変化する転換点となる機能。

🏪 Googleビジネスプロフィール AIモードでの店舗検索において最重要な要素。観光スポットやレストラン検索では、ウェブサイトではなくGoogleビジネスプロフィールの情報が優先表示される。実店舗ビジネスにとってはウェブサイト以上に重要な集客ツールとなり、プロフィール未登録の店舗は検索結果から除外されるリスクがある。

⚡ ゼロクリック検索 AIモードで生成された回答で満足し、元のウェブサイトをクリックしない現象。特に「Know(知りたい)」目的の検索では、AIの回答だけで完結する可能性が高く、ウェブサイトへのアクセス数減少が懸念される。コンテンツ戦略の根本的な見直しが必要となる重要な変化。

📊 SEO対策 AIモード時代の新しい検索エンジン最適化戦略。従来のキーワード順位だけでなく、AIがどのカテゴリーに分類するか、どの引用元として選ばれるかが重要になる。Googleビジネスプロフィールの最適化や、カテゴリー別ターゲティングなど、これまでとは異なるアプローチが求められる。

🎯 検索意図(Go, Know, Do, Buy) Googleが提唱する検索の4つの分類。AIモードでは「Know」は回答で完結し、「Go」はGoogleビジネスプロフィールが重要、「Buy」は直接誘導が困難という特徴がある。各検索意図に応じた対策を立てることで、AIモード時代でも効果的な集客が可能になる。

📂 カテゴリー別グルーピング AIモードでは検索結果を用途別に分類して表示する新機能。「箱根ホテル」検索では「ラグジュアリー」「自然満喫」「家族向け」など3つずつグルーピングして表示。従来の順位競争から、どのカテゴリーで上位表示されるかという戦略的思考が必要になる画期的な変化。

⚖️ 引用元・著作権 AIモードでは他サイトの画像や文章を引用して回答を生成するため、著作権問題が懸念される。引用元リンクは表示されるものの、AIが生成したページに他者のコンテンツが使用される状況は、今後の法的議論を呼ぶ可能性がある重要な課題となっている。

📄 生成ページ AIが自動作成する回答ページで、従来の検索結果リストに代わる新しい情報提示方法。テキスト、画像、表などを組み合わせた見やすい形式で情報を整理し、公開リンクとして共有も可能。この生成ページ自体がGoogleの検索結果に表示される可能性もあり、新しいコンテンツ形態として注目される。

🛒 通販誘導 AIモードでは購入系キーワードからECサイトへの直接誘導が困難な状況。商品情報は表示されるものの、具体的な購入サイトへのリンクは制限的で、Amazon等の大手プラットフォームのみ言及される傾向。通販ビジネスにとっては従来のSEO戦略の大幅な見直しが必要となる課題。

🎤 音声入力・画像検索 AIモードでは音声での質問入力や、画像をアップロードしての検索が可能。音声入力により検索意図がより明確に伝わり、画像検索では視覚的な情報からAIが回答を生成する。これらの機能により、従来のテキストベース検索から多様な入力方法への展開が期待される革新的機能。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/_U2U27_GCvE

Google検索のAIモードが日本で利用開始でAI SEO(LLMO)対策

序章:検索パラダイムの転換—Google検索におけるAIモードの登場

Googleは、20年以上にわたり世界の情報を整理し、アクセス可能にすることを使命としてきました。この歴史の中で、検索システムはAIと機械学習の進化を通じて、人間の言語をより深く理解する段階へと変革を遂げています。この変革の最前線に位置するのが、Google検索に統合された「AIモード」です。Google自身もこれを、検索体験の「正常進化」として位置づけています 。

AIモードは、従来のキーワードベースの検索とは一線を画し、ユーザーがテキスト、音声、画像を用いてより自然な文章で質問することを可能にします 。AIは、膨大なウェブ情報から関連性の高いデータを収集・整理し、質問に対する包括的で分かりやすい回答を生成します。この機能は、まず米国で「Search Generative Experience(SGE)」としてテスト公開され、その後、2023年8月30日には日本語版のテスト公開が開始されました 。これは、米国以外では日本が最初の公開国であり、Googleが日本語市場をAI検索技術のグローバル展開における重要な実験場と位置づけていることを示唆しています 。さらに、2025年9月9日には、AIモードの日本語版が正式に提供開始され、日本のデジタルエコシステムに本格的な影響を与える段階に入っています 。

この新機能の登場は、単なる検索機能の追加にとどまらず、ユーザーの情報探索行動、コンテンツの消費方法、そしてデジタルマーケティングの戦略を根本から変えうるパラダイムシフトの始まりを告げるものです。本レポートでは、AIモードの技術的側面から、それがもたらす市場への影響、潜在的な課題、そして企業が取るべき具体的な戦略まで、多角的な視点から詳細に分析します。

第1部:Google検索AIモードの技術的解剖

1.1 コア機能とユーザー体験

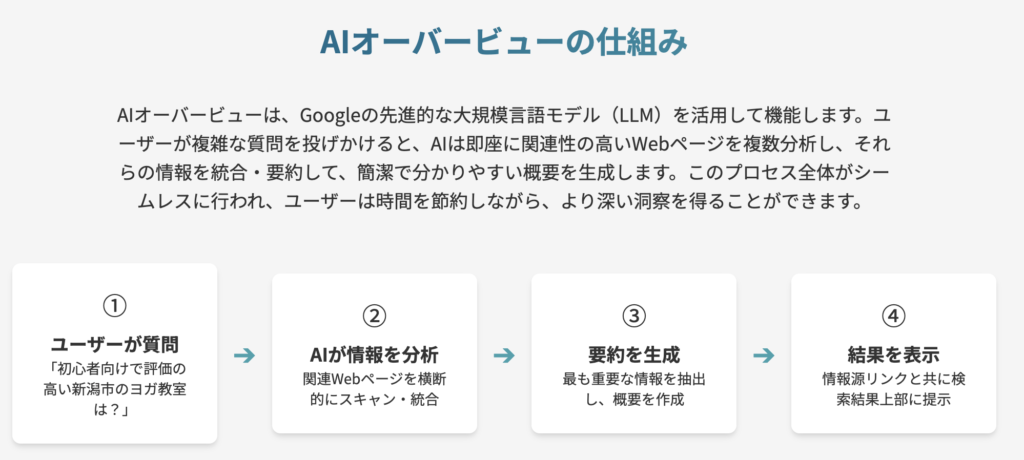

Google検索のAIモードは、その中核にGoogleの高性能AIモデル「Gemini 2.5」のカスタムモデルを採用しています 。この基盤技術により、AIモードは、従来の検索では複数回のクエリ入力が必要だった複雑な質問にも、一度で包括的な回答を提示できるという特徴を持ちます 。例えば、「京都駅出発で6泊7日の旅行プランを立てて。伝統工芸や歴史的な場所を巡るプランで、ディナーのおすすめも入れて」といった長文かつ探索的なタスクに強みを発揮します 。Googleのデータによると、AIモードへの質問は、従来の検索クエリに比べて2〜3倍も長くなる傾向があるとのことです 。

さらに、AIモードはテキスト入力だけでなく、音声や画像による「マルチモーダル検索」にも対応しています 。マイクアイコンをタップして口頭で質問したり、写真をアップロードして質問したりすることが可能で、Googleレンズとの連携により、スペイン語のメニュー表の写真を撮り「どれがベジタリアン向けか教えて」と尋ねると、該当するメニューを提示するといった高度な使い方も実現しています 。また、検索履歴を保存・参照できるため、前回中断した検索を再開したり、検索結果を友人や家族と共有して共同で検討・計画することも可能です 。

1.2 独自技術「クエリファンアウト」の仕組みと役割

AIモードの回答生成の中核を担うのが、独自技術である「クエリファンアウト」です 。この技術は、ユーザーの複雑な質問を複数のサブトピックに分解し、それぞれのサブクエリを複数のデータソースで同時に検索する手法です 。その後、これらの検索結果を統合し、ユーザーにとって分かりやすい一つの回答として提示します 。

この技術は、単なる検索の効率化を超えた、より深い意義を持ちます。人間の思考プロセス、すなわち「複雑な問いを小さな要素に分解し、それぞれを調べてから全体を統合する」というプロセスをアルゴリズムレベルで模倣したものです。この仕組みにより、AIは従来の検索よりもウェブを深く探索し、ナレッジグラフなど最新かつリアルタイムな情報源を組み合わせることが可能になります 。

この技術の進化は、将来的にウェブサイトのクロールやインデックスのされ方、ひいてはSEOの評価基準そのものに影響を及ぼす可能性があります。もはや単一のページがキーワードに最適化されるだけでなく、サイト全体の「トピッククラスター」(特定のテーマに関する関連コンテンツの集合体)や情報構造が、AIの「ファンアウト」プロセスにどれだけ適合するかが、検索エンジンでの露出を高める上で重要となるでしょう 。

1.3 AIモードとAIによる概要(SGE)の相違点

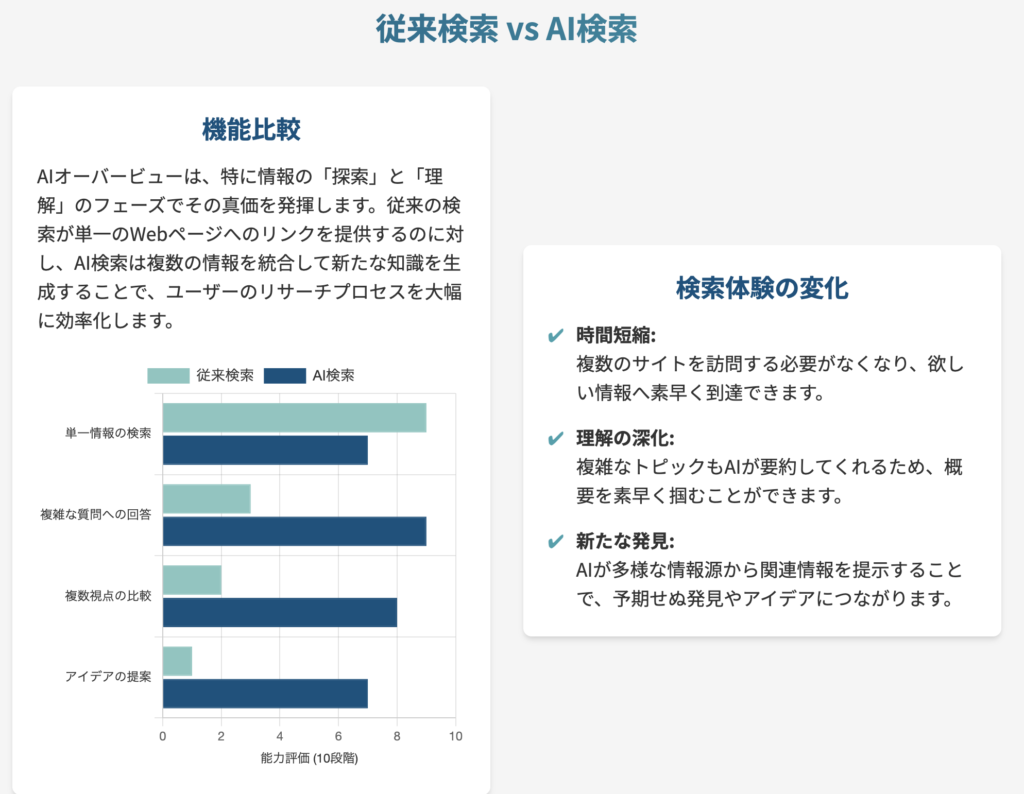

GoogleはAI検索体験において、「AIモード」と「AIによる概要(旧称SGE)」という二つの主要な機能を展開しています。これらは異なる目的とユーザーフローを持つように設計されています。

- AIによる概要(SGE): 従来の検索結果ページ上部に表示される「AIによる概要」は、複数のウェブサイトから情報を抽出して簡潔にまとめた「スナップショット」です 。その目的は、ユーザーが目的の情報を迅速に、ウェブサイトにアクセスすることなく把握できるようにすることにあります 。

- AIモード: 一方、AIモードは検索結果画面に表示される専用のタブを通じてアクセスする「対話型」の検索体験です 。より複雑なタスク解決や、情報探索のプロセスそのものに強みを持っています 。ユーザーはAIと会話するように追加の質問を重ね、情報を深く掘り下げていくことができます 。

このデュアルアプローチは、ユーザーの検索意図を「クイックな情報把握」と「深いタスク解決」の二つに分類し、それぞれに最適なユーザー体験を提供しようとするGoogleの戦略を示唆しています。AIによる概要は前者に対応し、AIモードは後者に対応する設計です。この戦略は、先行するAI検索サービス(例:Perplexity)が提供する「対話型」体験と、従来のGoogle検索の「リスト表示」体験を共存させる試みであり、既存のユーザーベースを維持しつつ、新たなAIネイティブな検索体験へと段階的に移行させることを目指していると分析できます。

表1: AIモード、AIによる概要(SGE)、従来型検索の比較

| 機能名 | コア目的 | ユーザーフロー | 強み | 技術 | 主なデータソース |

| AIモード | 対話とタスク解決 | 専用タブで対話 | 複雑な質問、探索的タスク | クエリファンアウト | ウェブ、ナレッジグラフ、Gemini 2.5 |

| AIによる概要(SGE) | 情報の迅速な要約 | 検索結果上部に表示 | 概要把握、効率性 | AI生成スナップショット | ウェブ(オーガニック検索上位サイト) |

| 従来型検索 | 関連リンクの提示 | リンクをクリックしてサイトへ | 網羅性、多様な選択肢 | 伝統的なランキングアルゴリズム | ウェブ上の全情報 |

第2部:Google検索のAIモードでユーザー行動とデジタルマーケティング

2.1 「ググる」から「AIに聞く」への検索行動の変化

AIの台頭は、人々の情報収集行動を根本的に変えつつあります 。従来の「ググる」というキーワード検索から、「まずAIに聞いてみる」という、より会話的で自然な問いかけへとシフトする兆候が見られます 。特に、調べたい情報に対して前提知識があまりない場合、AIが自然言語で生成する回答のほうが理解しやすいという側面があります 。

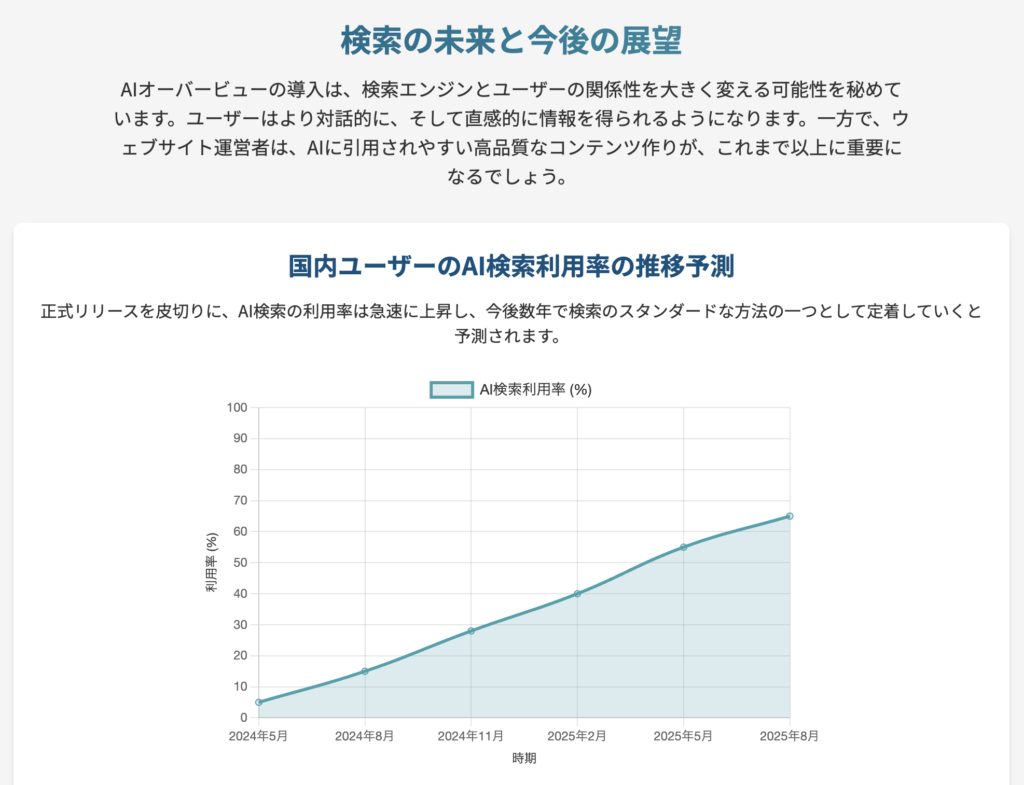

この変化に伴い、「ゼロクリック検索」が増加する可能性が高いと分析されています 。AIモードやAIによる概要が直接回答を提示することで、ユーザーがわざわざリンクをクリックしてウェブサイトに遷移する必要がなくなるためです 。これにより、従来の検索経由のサイト流入が減少するリスクがあり、特に情報を求めるタイプの検索(Informationalクエリ)への影響が顕著になると予測されています 。この変化は、カスタマージャーニー全体に影響を及ぼし、情報収集の初期段階をAIが代替する一方、ウェブサイトはより「購入」や「行動」を促すフェーズでの役割が強まることを意味します 。

2.2 コンテンツ戦略の再定義

検索行動の変化は、コンテンツクリエイターに戦略の再考を迫ります。特に、用語解説や普遍的な情報をまとめた「辞書型コンテンツ」は、生成AIが情報をまとめるのが得意な領域であるため、検索流入が減少するリスクに直面しています 。ユーザーがAIとの対話で情報を深掘りすることで、情報収集がAI内で完結してしまうためです 。

この課題に対処するため、Googleが評価する「E-E-A-T(経験性、専門性、権威性、信頼性)」の重要性がさらに高まります 。AIはウェブ上の既存データを参照して文章を生成しますが、「実際に経験してどう感じたか」といった経験性や、「専門家視点の独自の見解」といった専門性を表現するのは苦手です 。したがって、独自の調査データやユーザー行動データ 、個人の実体験 といった一次情報に基づいたコンテンツは、AIが容易に模倣できない独自の価値を持ち、今後の競争優位の源泉となります。

2.3 新たな最適化戦略:LLMOとGEO

AI検索時代の到来は、従来のSEO(検索エンジン最適化)から、LLMO(大規模言語モデル最適化)およびGEO(生成エンジン最適化)へと戦略をシフトさせる必要性を示唆しています 。これは、検索順位を上げるだけでなく、AIの回答に自社ブランドやコンテンツが「引用・参照される」ことを目的とした新たなアプローチです。

この戦略を実践するためには、コンテンツの構造を最適化することが不可欠です。見出し、箇条書き、Q&A形式を適切に活用することで、AIが情報を抽出しやすくなります 。また、信頼性の高い情報源を好むAIに評価されるためには、被リンクやサイテーション(第三者からの言及)を増やすことが重要なシグナルとなります 。Ahrefsの「ブランドレーダー2.0」のようなツールは、Google AIモードを含む主要なAI上でのブランド言及を可視化し、企業がこの新戦略を構築する基盤を提供しています 。

表2: AI検索時代におけるコンテンツ・SEO戦略のシフト

| 分野 | 従来型SEO戦略 | AI時代(LLMO/GEO)戦略 | 成果指標 |

| コンテンツ | キーワードの量産 | 独自性と経験性の追求(E-E-A-T) | サイト平均滞在時間、再訪率 |

| テクニカル | メタタグ最適化 | 構造化データ/llms.txtの活用 | AIによる概要での表示回数、クリック率 |

| 戦略 | 検索順位の向上 | AIへの参照獲得、ブランド可視化 | ブランド名検索数、サイテーション数 |

第3部:Google検索のAIモードとAI検索を取り巻く市場と課題

3.1 競合他社との比較分析

Google検索AIモードは、AI検索市場における主要なプレーヤーの一つですが、他にも強力な競合が存在します。

- Bing AI(Copilot): Googleと同様に、検索とチャット機能を統合したサービスです。Bingは、生成された文章ごとに引用元を細かく明記するUIが特徴的で、より具体的な応答内容を提供することで、ユーザーに安心感を与えることを目指していると分析できます 。

- Perplexity AI: 「AI検索エンジン」とも呼ばれ、リアルタイムな情報を正確かつ迅速に提供し、すべての回答に必ず引用元を明記する点が最大の強みです 。Googleが既存の検索体験をAIで「正常進化」させようとする一方、Perplexityは最初から「対話型回答エンジン」として設計されており、その思想の違いがUIや機能に明確に現れています 。

この熾烈な競争は、ユーザーがAI検索において情報の「透明性」と「信頼性」を強く求めていることの証左です。Googleは、その圧倒的なインデックスとユーザー基盤 を武器に市場をリードしようとしていますが、AIの信頼性という本質的な課題をクリアしなければ、先行する競合にユーザーを奪われるリスクに直面します。

表3: 主要AI検索サービスの比較

| サービス名 | 基盤モデル | 強み | 弱み | 引用元表示 | 推奨ユースケース |

| Google AIモード | Gemini 2.5 | 広範な検索インデックス | 情報の信頼性への懸念 | スナップショットのリンク | 探索的な質問、タスク解決 |

| Bing AI(Copilot) | GPT-4など | Microsoftエコシステムとの連携 | 競合に対する独自性 | 文章ごとの引用 | Microsoftユーザー、日々の調べもの |

| Perplexity AI | 複数モデルを切り替え | 引用元の正確性/リアルタイム性 | 有料プランの制限 | 全てに引用元を明記 | 学術調査、ファクトチェック |

3.2 信頼性と倫理的課題

AI検索の普及には、情報の信頼性や倫理的な問題が伴います。

- ハルシネーションと不正確性: AIによる回答は、ウェブ上の情報に基づいて生成されるため、不正確な情報(いわゆるハルシネーション)を含む可能性があります 。Googleは、回答の信頼性が低いと判断された場合に従来の検索結果のみを表示する仕様を併用していますが 、完全に問題を解決するものではありません。

- バイアスとフェイクニュース: AIのアルゴリズムに内在するバイアスや、ディープフェイク技術の悪用によるフェイクニュースの増加は、ユーザーのAIに対する信頼感を揺るがしています 。調査によると、日本のユーザーの約80%が「誤情報やフェイク画像が見抜けない」ことに不安を感じています 。

- 著作権問題: AIが既存の著作物を学習・利用し、新たなコンテンツを生成するプロセスは、著作権侵害のリスクをはらみます 。米国では「著作物の著作者は人間でなければならない」という判例が示されており 、AIが生成したコンテンツの法的地位はまだ確立されていません。

これらの問題は、単なる技術的な課題ではなく、社会的な信頼の問題であり、ユーザーの「疑う」という行動が常態化することで、デジタル社会全体における情報に対する信用が低下する可能性を秘めています 。Googleは、情報の質が非常に重要なトピック(健康、行政、金融など)については「信頼性のシグナルをより重視する」と表明しており 、これはE-E-A-Tの評価基準をさらに強化し、権威性や信頼性の高いウェブサイトをAIの主要な情報源として優先する動きにつながるでしょう。企業の「信頼性(Trustworthiness)」は、今後のAI検索時代におけるSEOの最重要ファクターとなります。

第4部:Google検索のAIモードの戦略的提言と実践ロードマップ

4.1 いますぐ取り組むべきテクニカルSEO対策

AI検索時代に備えるには、従来のSEOに加え、LLMO/GEOに対応したテクニカルな施策が不可欠です。

- llms.txtの設置: AIクローラーのアクセスを制御し、利用方法を指示するための

llms.txtファイルを設置し、定期的に更新することが推奨されます 。これにより、AIに自社サイトがどのように利用されるべきかを明示できます。 - 構造化データの実装:

Article、FAQPage、Productといったスキーマを実装することで、コンテンツの構造をAIに正確に伝え、情報の抽出を助けることができます 。これにより、AIによる概要や回答に引用される可能性が高まります。

4.2 価値あるコンテンツを創出するためのロードマップ

- 検索意図の再定義: 従来のキーワード分析から一歩進み、AIが解決しようとするユーザーの「探索的な意図」や「タスク解決の意図」を深掘りする必要があります 。

- 一次情報への回帰: AIが容易に生成できない、独自の調査レポート 、実務経験に基づく分析 、個人の体験談 といった「一次情報」の提供に注力します。これにより、AIが模倣できない独自の価値をコンテンツに付加し、ブランドの信頼性を高めることができます。

- 人間による編集プロセスの確立: AIは、キーワード分析や構成案の設計補助、競合解析といったSEO業務の生産性を向上させる強力なツールとなり得ます 。しかし、AIで生成した原稿は必ず人間の手でファクトチェックを行い、E-E-A-Tを満たす要素を追加・修正するプロセスを確立することが不可欠です 。

4.3 AIを戦略的に活用する未来

AIの台頭は、コンテンツクリエイターの役割を「大量生産者」から「真の価値創出者」へとシフトさせるものです。AIの効率性と人間の創造性を融合させることが、今後の競争力を決定づけます。AIを単なる文章生成ツールとしてではなく、調査、分析、アイデア出しのパートナーとして活用することで、マーケティング担当者はより戦略的な業務に注力できるようになります 。

結論:Google検索のAIモード時代をリードするために

Google検索のAIモードの登場は、単なる機能追加ではなく、検索という体験の根本的な再構築を意味します。ユーザーは「情報を探す」ことから「回答を得る」ことへと行動を変え、この変化はデジタルマーケティングのルールを根底から塗り替えます。

このレポートが示すように、AI検索時代を生き抜く鍵は、守りの姿勢で従来の流入に固執することではなく、AIに「選ばれる」存在となるための攻めの戦略を確立することにあります。コンテンツクリエイターは、AIが模倣できないE-E-A-Tに満ちた一次情報を提供し、マーケティング担当者は、従来のSEOからLLMO/GEOへとパラダイムを転換する必要があります。

AIの信頼性、倫理、著作権といった課題は依然として存在しますが、これらは同時に、真に信頼できるブランドが競争優位を確立する機会でもあります。AI検索の進展は、ウェブの未来を脅かすものではなく、より人間的で価値あるコンテンツが報われる時代への「正常進化」であると結論付けられます。企業は、この変革を恐れるのではなく、大胆な戦略と実践的なロードマップをもって、未来のデジタル市場をリードするべきです。

#LLMO #AISEO #横田秀珠 #LLMOセミナー #LLMOコンサルタント #LLMO講座 #LLMO講習 #LLMO講演 #LLMO講師 #LLMO研修 #LLMO勉強会 #LLMO講習会