ラッコキーワード「よくある質問検索」⇒SEO記事とショート動画

もふもふ、一緒に勉強だな(笑)

とっても可愛いですよねー(笑)

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

さて、本題です。

2022年〜Google検索結果「他の人はこちらも質問」表示開始

https://yokotashurin.com/seo/others-also-asked-this-question.html

というブログ記事を2022年9月21日に書きました。

Google検索結果に「他の人はこちらも検索」が表示される条件

https://yokotashurin.com/seo/others-also-search.html

というブログ記事も合わせて読むと効果的です。

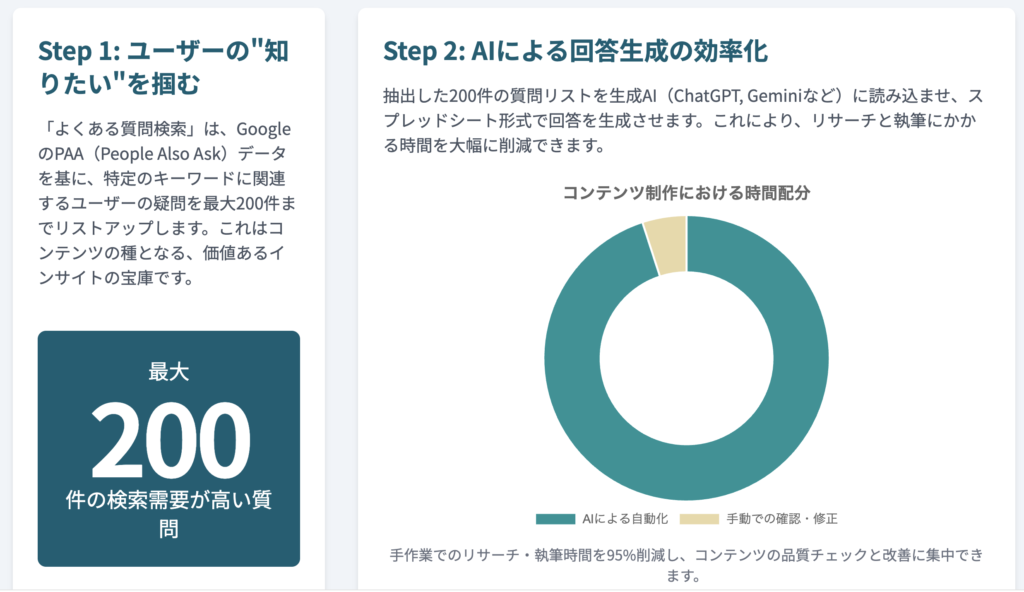

2025年8月29日、SEOツールのラッコキーワードは

ラッコキーワードで蓄積したPAA(People Also Ask)の

データをもとに検索需要が多いと推定される質問を

最大200件までまとめて調査する「よくある質問検索」

β版の提供を開始しました。

https://rakkokeyword.com/result/questionSearch

GoogleのGeminiとChatGPTを組み合わせて使うと

AI SEOのコンテンツ作成やショート動画の台本など

SNS販促に使えるコンテンツ作成まで可能です。

https://www.youtube.com/watch?v=ruvgsBszSI8

ラッコキーワード「よくある質問検索」⇒SEO記事とショート動画

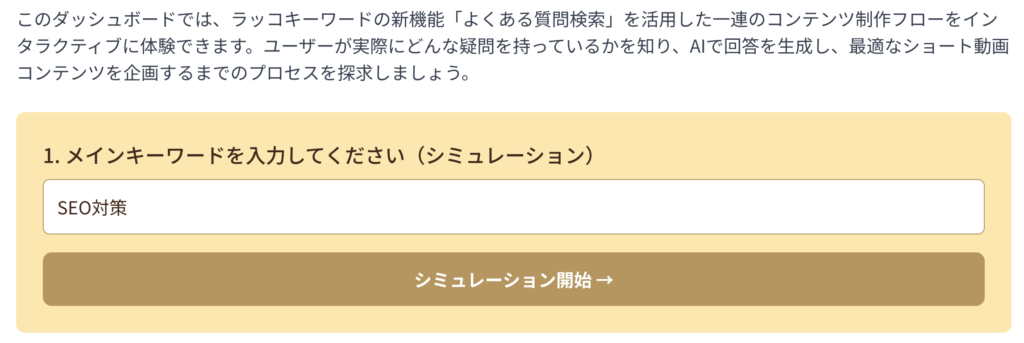

2025年8月29日リリース 🎉

よくある質問検索機能が登場!

Google検索結果の「よくある質問」を自動抽出

💰 料金: 無料で利用可能

📊 例: 「新築住宅」→ 200件の質問を自動収集

「以下の質問を150字から200字で回答してスプレッドシート形式で出して」

🎯 GoogleGeminiを選ぶ理由

✅ 大容量出力が簡単・無料

✅ スプレッドシート連携がスムーズ

✅ AIオーバービュー対策に最適な文字数

「質問に1分で回答するショート動画をTikTok、YouTubeショート、Instagramリールの特徴に合わせてバズりやすい台本とセリフとカット割と字幕案を作って」

特徴: エンタメ感、驚き要素、派手な字幕

カメラにドアップで驚いた表情、ポップ音、効果音を多用

特徴: 専門家感、説明重視、信頼性

グラフや図を表示、講師風のカット、丁寧な解説

特徴: おしゃれ系、日常感、保存促進

リビング雰囲気、ナチュラルBGM、単色テキスト

- 大量コンテンツ生成 – 1キーワードで200本のQ&A作成

- SEO×SNS連携 – 同じ素材でWebとSNSを効率運用

- AIオーバービュー対策 – 150-200文字で引用元として選ばれやすく

- スプレッドシート管理 – 表計算ソフトで一元管理・自動化

- NotebookLM連携 – 音声コンテンツやポッドキャスト化

- カルーセル投稿 – Instagram投稿へも展開可能

📈 AI SEO時代への対応

• GoogleのAIモード日本導入予定(年内)

• AIオーバービューでの引用元対策が必須

• よくある質問形式は検索AIに最適

🤖 効率化の進化

• スプレッドシート+ChatGPT関数で完全自動化

• 1つのキーワードから多チャンネル展開

• 量産型コンテンツマーケティングの実現

ラッコキーワード「よくある質問検索」⇒SEO記事とショート動画

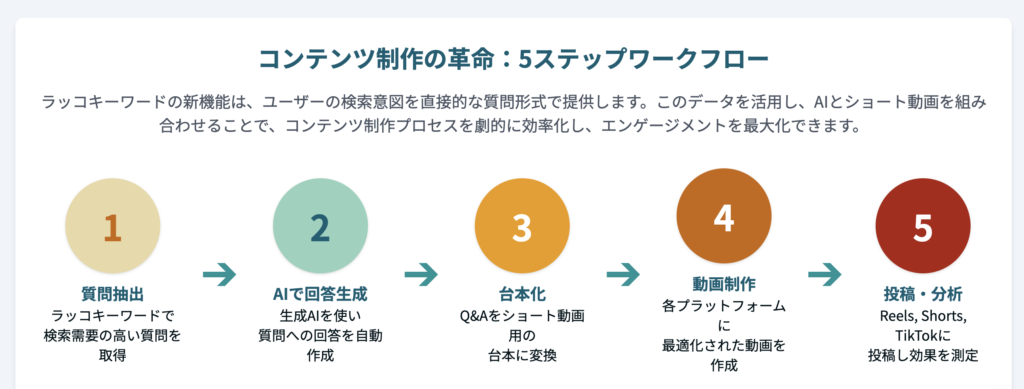

2025年8月29日にリリースされたラッコキーワードの「よくある質問検索」機能を活用したSEO対策とコンテンツ制作手法の解説。この機能でキーワードから関連質問を200件まで抽出し、GoogleのGeminiに投稿して質問と回答をスプレッドシート形式で一括生成。さらにChatGPTでTikTok、YouTubeショート、Instagramリール向けのショート動画台本を作成する方法を紹介。AIオーバービュー対策としても有効で、コンテンツ量産による効率的なデジタルマーケティング戦略を提案している。

- はじめに

- ラッコキーワードの新機能「よくある質問検索」で大量の質問を一括収集

- 生成AIを活用したSEO対策コンテンツの効率的な作成手法

- 質問と回答からショート動画コンテンツを大量生産する革新的方法

- AI SEO対策の重要性とコンテンツ量産の未来戦略

- おわりに

- よくある質問

はじめに

現代のデジタルマーケティングにおいて、SEO対策とSNS販促は企業や個人事業主にとって必要不可欠な要素となっています。しかし、質の高いコンテンツを継続的に作成することは時間と労力を要し、多くの方が悩みを抱えているのが現実です。そんな中、2025年8月29日に新しく登場したラッコキーワードの「よくある質問検索」機能が、コンテンツ作成の常識を大きく変えようとしています。この革新的なツールは、従来の手動でのキーワードリサーチから一歩進んで、実際にユーザーが検索している質問を自動的に大量収集することを可能にします。さらに、これらの質問を生成AIと組み合わせることで、SEO対策に効果的なコンテンツはもちろん、TikTok、YouTubeショート、Instagramリールといった各種ショート動画プラットフォーム向けのコンテンツまで、効率的に量産することができるのです。本記事では、この画期的な手法について詳しく解説し、皆様のコンテンツ作成業務を劇的に効率化する方法をお伝えしていきます。

ラッコキーワード新機能「よくある質問検索」で大量の質問を一括収集

ラッコキーワードは、無料で使えるSEOツールとして多くのマーケターに愛用されている非常に有名なサービスです。そのラッコキーワードが2025年8月29日にリリースした新機能「よくある質問検索」は、まさにコンテンツ作成の革命とも言える機能です。この機能の素晴らしい点は、Google検索結果の中で実際に表示されている「関連する質問」や「他の人はこちらも検索」といった項目を自動的に抽出して、一覧で表示してくれることにあります。

従来のキーワードリサーチでは、手動でGoogleで検索を行い、検索結果ページを下にスクロールしながら関連質問を一つ一つ確認し、メモを取るという非効率な作業が必要でした。しかし、「よくある質問検索」を使用することで、この作業が一瞬で完了します。例えば、「新築住宅」というキーワードで検索を実行すると、「ホームインスペクションで新築住宅が占める割合は?」「新築住宅にハウスクリーニングが必要ですか?」「新築住宅2024の一覧は?」といった具体的な質問が、なんと200件も自動的に収集されます。

この機能の優れている点は、単に質問を収集するだけでなく、実際にユーザーが検索エンジンで頻繁に質問している内容を抽出していることです。つまり、これらの質問に対する回答コンテンツを作成すれば、確実に検索需要があるコンテンツを制作することができるのです。さらに、この大量の質問データは右上のコピーボタンで簡単にコピーすることができ、CSV形式での書き出しにも対応しています。この機能により、コンテンツ企画の段階で最も時間を要していた「どんな質問にユーザーは答えを求めているのか」という調査が、驚くほど短時間で完了します。これまで数時間から数日かけていた市場調査が、数分で完了する時代が到来したのです。

生成AIを活用したSEO対策コンテンツの効率的な作成手法

ラッコキーワードから収集した大量の質問データを、そのまま手作業で回答していくのは現実的ではありません。ここで威力を発揮するのが生成AIの活用です。特にGoogleのGeminiを使用することで、大容量のデータ処理と効率的なコンテンツ生成が可能になります。

まず、ラッコキーワードでコピーした200件の質問データをすべてGeminiにペーストします。その際に重要なのは、適切なプロンプトを設計することです。「以下の回答を150字から200字まで考えて、スプレッドシートの形式で出して」という指示を質問データの前に入力します。この文字数設定には重要な理由があります。Google検索結果の上部に表示されるAIオーバービューの文字数が、おおよそ150字から200字程度でまとめられることが多いためです。

この手法により、自社のコンテンツがGoogleのAIオーバービューで引用元として使用される可能性が高まります。生成AIに作成してもらうことで、既存のWebサイトからの単純なコピー&ペーストを避けることができ、オリジナリティのあるコンテンツを大量生産することが可能になります。Geminiは高速な処理能力を持っているため、200件の質問に対する回答を一度に生成することができます。

生成された内容はスプレッドシート形式で出力されるため、その後の管理や編集が非常に効率的になります。左列に質問、右列に回答という形式で整理されるため、一覧ページとしてWebサイトに掲載する際も、アコーディオン形式やQ&A形式での表示が簡単に実現できます。このような包括的なQ&Aページは、検索エンジンにとって非常に価値の高いコンテンツとして評価されるため、SEO対策としても極めて効果的です。理想的には、質問と回答の1セットをそれぞれ個別のページとして作成することで、より多くの検索クエリに対応できますが、1つの濃いコンテンツページとして作成することも十分に価値のある戦略です。

質問と回答からショート動画コンテンツを大量生産する革新的方法

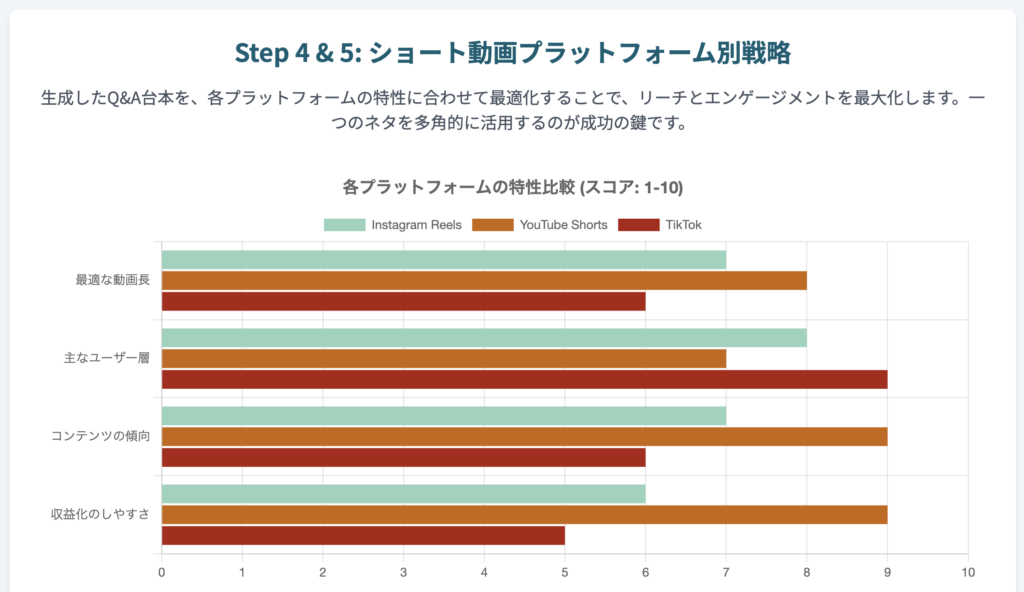

SEO対策コンテンツの作成が完了したら、次はこれらの質問と回答データを活用してショート動画コンテンツを制作していきます。現代のデジタルマーケティングにおいて、ショート動画は最も効果的なコンテンツ形式の一つであり、TikTok、YouTubeショート、Instagramリールといった各プラットフォームで異なる特徴とユーザー層を持っています。

この段階では、ChatGPTを活用して各プラットフォームの特性に合わせた台本を作成します。具体的には、先ほど生成した質問と回答のペアをChatGPTに入力し、「質問に1分で回答するショート動画を以下のTikTok、YouTubeショート、Instagramリールの特徴に合わせてバズりやすい台本とセリフとカット割と字幕案を作って」というプロンプトを使用します。

各プラットフォームの特徴を明確に指定することが重要です。TikTokでは「エンタメ感、驚き要素、派手な字幕」を重視し、YouTubeショートでは「専門家感、説明重視、信頼性」を前面に出し、Instagramリールでは「おしゃれ系、日常感、保存を促進」という方向性で台本を作成してもらいます。

例えば、「ホームインスペクションで新築住宅が占める割合は?」という質問に対して、TikTok用では「カメラにドアップで驚いた表情で『新築でもホームインスペクションって必要なの?』『実はね(ポップ音)依頼のうち新築が約45%なんです(ドーン効果音)』」といった、エンタメ性と驚きを重視した構成になります。

一方、YouTubeショート用では「ホームインスペクションで新築住宅が占める割合ご存知ですか?グラフや図を表示しながら『実は依頼全体の約45%が新築です。これは新築だから検査が不要という考えが誤解であることを示しています』」といった、より専門的で信頼性を重視した内容になります。

Instagramリール用では「リビングの雰囲気ある映像で『新築って安心、そう思ってませんか?』ナチュラルなBGMが流れて『ホームインスペクション依頼のうち新築が約45%なんです。半分近くの人が念のためチェックを入れているんですね』」といった、日常的で親しみやすい演出が提案されます。

このように、同一の質問と回答でも、各プラットフォームの特性に合わせて全く異なるアプローチの動画コンテンツを作成することができるため、1つの質問から最大3つの異なるショート動画を効率的に量産することが可能になります。

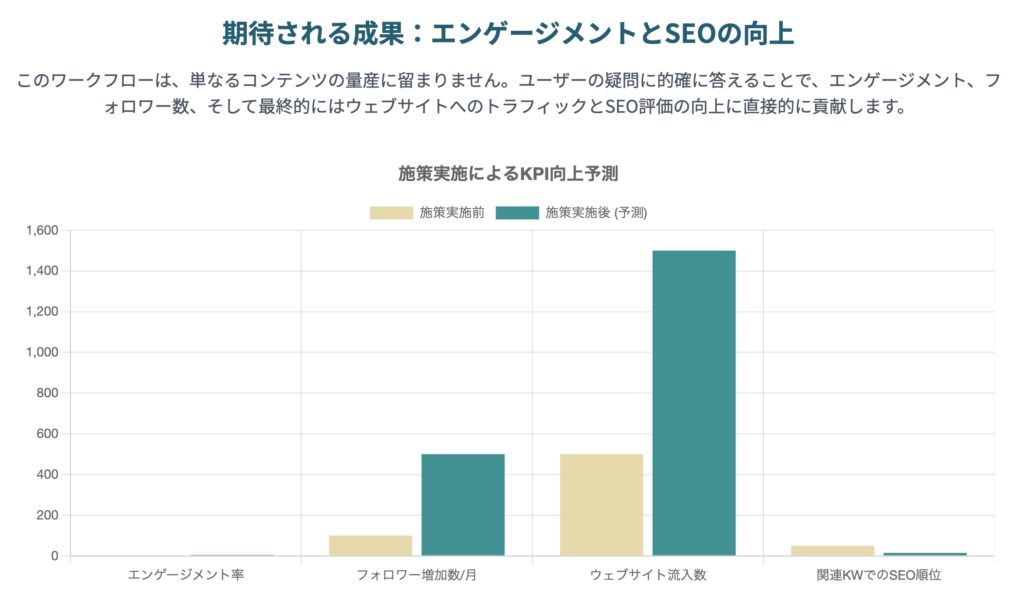

AI SEO対策の重要性とコンテンツ量産の未来戦略

今回紹介した手法の真の価値は、単なる作業効率化にとどまらず、AI時代のSEO対策への対応にあります。GoogleのAIオーバービュー機能が本格的に普及していく中で、従来のSEO対策では対応が困難な新しい課題が生まれています。AIオーバービューでは、ユーザーの質問に対して150字から200字程度の簡潔な回答が表示され、その情報源として引用されるWebサイトが選定されます。

この新しい検索環境において重要なのは、質問に対する的確で簡潔な回答を大量に用意することです。今回の手法では、実際にユーザーが検索している質問を基に、AIオーバービューの文字数に最適化された回答を大量生産できるため、引用される可能性を大幅に高めることができます。

さらに、年内にはGoogleのAIモードが日本にも導入されると予想されており、このような質問・回答型コンテンツの重要性はさらに高まることが予想されます。従来のキーワード中心のSEO対策から、質問・回答中心のSEO対策へのシフトが必要な時代において、今回紹介した手法は極めて有効な戦略となります。

また、この手法の応用可能性は無限大です。ショート動画制作だけでなく、カルーセル投稿の作成、ストーリーブック形式のコンテンツ制作、NotebookLMを使った音声コンテンツの生成など、様々な形式のコンテンツに展開することができます。GoogleのGeminiとChatGPTを組み合わせることで、さらに高度な自動化も実現可能です。

スプレッドシートやエクセルにChatGPTなどの関数を組み込むことで、質問の入力から回答の生成、さらにはショート動画の台本作成まで、全てを表計算ソフト上で自動化することも可能になります。これにより、コンテンツ制作の完全自動化システムを構築することができ、マーケティング活動の効率性を劇的に向上させることができます。

おわりに

今回ご紹介したラッコキーワードの「よくある質問検索」機能と生成AIを組み合わせた手法は、コンテンツマーケティングの常識を根本から変える可能性を秘めています。従来であれば数週間から数か月を要していたコンテンツ企画・制作プロセスが、わずか数時間で完了できるようになったのです。しかも、作成されるコンテンツは単なる量産品ではなく、実際のユーザーニーズに基づいた高品質なものです。この手法の最大の利点は、SEO対策とSNS販促という、一見異なる2つのマーケティング手法を統合的に実行できることです。同一のデータソースから、検索エンジン最適化されたWebコンテンツと、各SNSプラットフォームに最適化された動画コンテンツを同時に生産できることで、マーケティング活動の一貫性と効率性を大幅に向上させることができます。また、AI時代の到来により、Googleの検索結果表示方法も大きく変化しています。AIオーバービューの普及により、従来のSEO対策だけでは不十分になりつつある現在、質問・回答形式のコンテンツを大量に用意することの重要性はますます高まっています。今回の手法は、まさにこの新しい時代のニーズに応える革新的なアプローチと言えるでしょう。ぜひ皆様も、この画期的な手法を実践して、コンテンツマーケティングの新たな可能性を体験していただければと思います。

よくある質問

Q1: ラッコキーワードの「よくある質問検索」は本当に無料で使えるのですか?

A: はい、ラッコキーワードの「よくある質問検索」機能は完全無料でご利用いただけます。ラッコキーワード自体が無料のSEOツールとして提供されており、新機能である「よくある質問検索」も追加料金なしで使用できます。ただし、無料版には一日あたりの検索回数制限がある場合がありますので、大量のキーワード調査を行う場合は有料プランの検討をお勧めします。

Q2: GoogleのGeminiではなく、ChatGPTを使っても同様の効果は期待できますか?

A: はい、ChatGPTでも同様の効果を得ることは可能です。ただし、GoogleのGeminiを推奨する理由として、大容量データの一括処理能力、スプレッドシートとの連携のしやすさ、同じGoogle エコシステム内での作業効率性があります。ChatGPTを使用する場合は、CSV形式での書き出しが必要になり、若干の手間が増える可能性がありますが、生成されるコンテンツの品質に大きな差はありません。

Q3: 生成したコンテンツをそのまま使用しても著作権上の問題はありませんか?

A: 生成AIで作成されたコンテンツは基本的に著作権上の問題はありませんが、必ず内容の確認と適切な編集を行うことをお勧めします。また、事実確認も重要です。特に専門的な内容については、信頼できる情報源での裏付けを取ることが大切です。生成されたコンテンツをそのまま使用するのではなく、あくまでもベースとして活用し、自社の専門知識や独自性を加えて完成させることが理想的です。

Q4: ショート動画の台本を実際に撮影する際の注意点はありますか?

A: 生成された台本はあくまでも基本的な構成とアイデアを提供するものです。実際の撮影では、自社のブランドイメージ、ターゲット層、商材の特性に合わせて適切にカスタマイズすることが重要です。また、各プラットフォームの最新のアルゴリズムやトレンドは常に変化しているため、定期的な情報収集と戦略の見直しも必要です。台本通りに撮影するだけでなく、視聴者の反応を見ながら改善を重ねていくことが成功の鍵となります。

Q5: この手法で作成したコンテンツの効果測定はどのように行えばよいでしょうか?

A: SEOコンテンツについては、Google Search Console、Google Analytics、検索順位チェックツールを使用して、検索順位の変化、クリック率、流入数などを継続的に監視することが重要です。ショート動画については、各プラットフォームの分析ツール(TikTok Analytics、YouTube Studio、Instagram Insightsなど)を活用して、再生数、いいね数、シェア数、コメント数などのエンゲージメント指標を追跡しましょう。最も重要なのは、これらの指標と実際のビジネス成果(問い合わせ数、売上など)との相関関係を分析することです。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=jdG5x477G3o

0:00 📱 導入・テーマ紹介

1:09 🔍 よくある質問の仕組み説明

2:17 🛠️ ラッコキーワード実演

3:24 🤖 AIを活用したコンテンツ作成

4:33 📝 SEO対策コンテンツの作り方

5:42 📊 スプレッドシート形式での管理

6:46 🎬 ショート動画作成の準備

7:53 📺 プラットフォーム別台本作成

9:00 🎯 TikTok・YouTube・Instagram別特徴

10:07 ⚡ コンテンツ量産の可能性

11:13 🔗 ツール連携と効率化

12:17 📤 データ書き出し方法

13:24 💡 Googleツール活用の理由

14:25 🎉 まとめと今後の展望

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

ラッコキーワード「よくある質問検索」⇒SEO記事とショート動画

🔍 ラッコキーワード SEO対策に特化した無料ツールで、キーワード調査や関連語句の抽出が可能。「よくある質問検索」機能により、特定のキーワードに関してユーザーがよく検索する質問を自動収集できる。コンテンツマーケティングやSEO施策の基盤となる重要なリサーチツールとして、多くのWebマーケターに活用されている。

❓ よくある質問検索 2025年8月29日に新しく追加されたラッコキーワードの機能。入力したキーワードに対してGoogle検索結果に表示される「関連する質問」や「他の人はこちらも検索」といった項目を自動抽出し、最大200件まで収集可能。これまで手動で調べていた質問リサーチを効率化し、コンテンツ制作の企画段階を大幅に短縮できる革新的な機能。

🔧 SEO対策 検索エンジン最適化のことで、WebサイトやコンテンツをGoogleなどの検索結果で上位表示させるための施策。よくある質問への回答コンテンツを作成することで、ユーザーの検索意図に応え、検索順位の向上を図る。特にAIオーバービューへの引用元として選ばれる可能性が高まり、現代的なSEO戦略として注目されている。

🤖 生成AI ChatGPTやGoogleのGeminiなど、人工知能技術を活用してテキストや画像を自動生成するツール。大量の質問と回答を効率的に作成でき、コンテンツ制作の生産性を飛躍的に向上させる。スプレッドシート形式での出力も可能で、データ管理と組み合わせることで、システマチックなコンテンツ運用が実現できる革新的な技術。

💎 GoogleのGemini Googleが開発した大規模言語モデルで、ChatGPTと並ぶ代表的な生成AIツール。大容量のデータ処理が可能で、スプレッドシートとの連携が簡単。同じGoogle生態系内でシームレスに作業できるため、効率的なワークフローを構築できる。無料版でも高性能な機能を利用でき、コンテンツ制作者にとって非常に有用なツール。

📱 ショート動画 TikTok、YouTubeショート、Instagramリールなど、短尺縦型動画コンテンツの総称。現代のSNSマーケティングにおいて最も効果的なフォーマットの一つ。質問と回答をベースに、プラットフォーム別の特徴(エンタメ性、専門性、おしゃれ感)に合わせた台本を生成AIで作成することで、効率的にコンテンツを量産できる。

🔎 AIオーバービュー Google検索結果の最上部に表示される、AIが生成した回答要約。従来の検索結果よりも目立つ位置に配置され、ユーザーの注目を集めやすい。150-200字程度の簡潔な回答で構成されており、引用元として選ばれることでWebサイトへの流入増加が期待できる。現代のSEO戦略において重要な要素となっている。

📊 スプレッドシート GoogleスプレッドシートやExcelなどの表計算ソフト。質問と回答、動画台本などを体系的に管理でき、大量のコンテンツを効率的に運用するための基盤となる。生成AIとの連携により、自動化されたコンテンツ制作フローを構築可能。チームでの共同作業や進捗管理にも適しており、組織的なコンテンツマーケティングには欠かせないツール。

⚡ コンテンツ量産 効率的にまとまった量のコンテンツを制作すること。よくある質問検索と生成AIを組み合わせることで、1つのキーワードから数百件の質問と回答、さらにショート動画台本まで一括生成可能。従来の手作業による制作と比べて時間とコストを大幅に削減でき、継続的なコンテンツマーケティング戦略の実現に貢献する現代的な手法。

🎬 TikTok/YouTubeショート/Instagramリール 主要な縦型ショート動画プラットフォーム。それぞれ異なる特徴を持ち、TikTokはエンタメ性と驚き要素、YouTubeショートは専門性と信頼性、Instagramリールはおしゃれ感と保存促進に特化。同じ質問と回答でも、プラットフォーム別に最適化した台本を作成することで、より効果的なリーチとエンゲージメントを獲得できる。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/3DJ45UXiQyw

ラッコキーワード「よくある質問検索」⇒SEO記事とショート動画

第1章: 新時代のコンテンツ基盤構築 – ラッコキーワードPAA活用の戦略的価値

1.1. 2025年8月29日リリース「よくある質問検索」β版の概要と機能

2025年8月29日、キーワードリサーチツール『ラッコキーワード』は、ユーザーの潜在的な検索意図を効率的に把握するための新機能「よくある質問検索」β版の提供を開始しました 。この機能は、Googleの「People Also Ask」(PAA、他の人はこちらも質問)セクションに表示されるデータを活用し、検索需要が高いと推定される質問を最大200件まで一括で調査することを可能にします 。この機能は、単なるキーワード調査に留まらず、コンテンツ制作の企画段階からユーザーの具体的な悩みを把握するための強力なツールとなります。

ラッコキーワードは、この新機能に加えて、「一括キーワード調査(月間検索数/SEO難易度)」や「AI記事本文生成」など、包括的なコンテンツ制作フローを支援する多様な機能を既に提供しています 。これらの機能と組み合わせることで、「よくある質問検索」は単体で機能するのではなく、コンテンツ制作ワークフロー全体の起点として位置づけられます。特に、有料プランであるライトプラン以上を利用する場合、PAAデータだけでなく、そのキーワードのSEO難易度や月間検索数といった重要な指標を同時に取得できます 。この機能は、単に多くの質問を収集するだけでなく、その質問がどれだけの市場規模(検索ボリューム)と競争環境(SEO難易度)を持つかを判断することを可能にします。これにより、自社が上位表示を狙うべき、より戦略的なキーワードを効率的に特定できます 。この一連のプロセスは、キーワード選定の失敗という多くのコンテンツ制作者が直面する課題を、データに基づいた効率的な方法で解決するための最短経路を提示しています。

1.2. PAA(People Also Ask)データの戦略的意義とユーザーインテントの洞察

PAAデータは、単なる関連キーワードのリストとは一線を画します。これは、Googleが蓄積した膨大な検索行動データに基づき、あるキーワードで検索したユーザーが次に何を調べたがるか、あるいはどのような疑問を抱えているかを解析し、表示している情報です 。PAAは、ユーザーが抱える「悩み」「不満」「課題」といった、検索行動の背後にある「生の声」や潜在的な検索意図を直接的に反映しています 。

このデータの価値は、その再帰的な構造にあります。ラッコキーワードの機能では、PAAデータを最大2階層目まで再帰的に取得できるとされています 。例えば、「SEOツール」という表面的なクエリから、1階層目のPAAとして「SEOツール おすすめ」「SEOツール 使い方」といったより具体的な質問が抽出されます。さらに、2階層目では「SEOツール 使い方 初心者」「SEOツール 使い方 注意点」といった、より深く、よりニッチな疑問が明らかになります。この階層的な探索は、表面的なニーズだけでは見つけられない、ターゲットオーディエンスの隠れた課題や具体的な懸念点を特定するのに極めて有効です。この深い階層のデータは、他社にはないユニークな視点や、ユーザーが本当に知りたい核心的な情報を網羅した、高品質なコンテンツ制作に直結します。

1.3. PAAデータがコンテンツ戦略にもたらす変革

PAAデータは、単一のSEO施策に留まらない、統合的なコンテンツ戦略の変革を可能にします 。ウェブサイトのSEOにおいては、再検索されているPAAをコンテンツに盛り込むことで、ユーザーの検索意図をより深く満たし、検索順位の向上を狙うことができます。また、YouTubeやSNSの運営においては、ユーザーの悩みを把握し、その解決方法を解説する動画を制作することで、高いエンゲージメントを獲得できます。マーケティングやライティングの分野でも、PAAから得られる課題を基に、よりユーザーのニーズに沿ったクリエイティブや記事を作成することが可能です。

このワークフローの最も重要な点は、「検索」と「消費」の行動をシームレスに接続する点です。PAAデータは、Googleという「能動的な検索」の場におけるユーザーの疑問を反映しています。この疑問を、InstagramリールやYouTubeショートといった「受動的な消費」の場であるショート動画の「質問」として活用することは、視聴者が思わず足を止め、「これは自分のためのコンテンツだ」と感じさせる強力なフックとなります。この手法は、ユーザーの能動的なニーズを、彼らが受け身でコンテンツを消費している場所に直接持ち込むことで、高い視聴維持率、コメント、シェアといったエンゲージメントを引き出し、各プラットフォームのアルゴリズムから高い評価を得て、最終的に広範な拡散へと繋がる仕組みを構築します。この連鎖こそが、PAAデータとショート動画を組み合わせる本戦略の中核を成しています。

第2章: AIによるコンテンツ自動化 – 質問と回答の生成とスプレッド化

2.1. 生成AI選定と活用のベストプラクティス(Gemini/ChatGPT等)

PAAデータから抽出した質問に対する回答を生成するために、生成AIは極めて有効なツールとなります。回答生成に利用するAIを選定する際には、その機能、日本語対応、無料/有料プランの有無などを考慮することが重要です。特に、Googleが提供する「Duet AI」や「Gemini in Sheets」は、Googleスプレッドシートとの親和性が高く、データの整理と生成を同一環境内で完結できるため、非常に効率的です 。

「Gemini in Sheets」は、表形式データの生成だけでなく、数式提案やグラフ作成といった高度な機能も備えています 。これにより、単なるQ&Aリストを作成するだけでなく、将来的に各動画のパフォーマンスデータ(例:再生数、視聴維持率)を同じシート内で分析し、より深い戦略的示唆を得るための基盤を構築できます。ただし、生成AIの回答はあくまでも出発点であり、最終的なコンテンツとして公開する前に、人間によるファクトチェックや修正を加えることが不可欠です 。これは、AIが生成する情報には偏りや誤りが含まれる可能性があるためであり、コンテンツの信頼性を確保するためには欠かせないプロセスです。プロンプトの具体性やデータ範囲の指定が、期待通りの結果を得る上で重要である点も理解しておく必要があります 。

2.2. PAAデータから高品質な回答を生成するプロンプト設計の原則

生成AIから高品質でショート動画に適した回答を引き出すためには、プロンプト設計に工夫を凝らすことが不可欠です。以下に、そのための4つの原則を詳述します 。

- 役割(ペルソナ)の付与: AIに「あなたは〇〇の専門家です」と役割を与えることで、回答の質を向上させることができます。例えば、「スポーツトレーナーとして、ランニング時に膝への負担を軽減する方法を教えてください」と指定することで、より専門的で実践的なアドバイスを引き出すことが可能です。さらに、「熱血漢の専門家として、熱く回答してください」のように、感情的なトーンまで指定することで、ショート動画に不可欠な人間味や親近感を回答に持たせることができます。

- 目的と背景の明確化: 回答が何のために使われるかを明確に伝えます。「ショート動画の台本用です」と伝えることで、AIはより簡潔で分かりやすいアウトプットを生成しようとします。

- 具体的な指示: 「100字以内で簡潔にまとめて」「3つのポイントに分けて箇条書きで」など、アウトプットの形式や文字数を具体的に指定することで、望むフォーマットの回答を得やすくなります。

- 質問の分割: 複雑な質問は、複数の小さな質問に分割して回答させることで、それぞれの質問に対する回答の精度を高めることができます。

これらの原則を適用することで、単なる事実の羅列ではない、感情やストーリーを含んだ、視聴者の心に響くコンテンツの基盤をAIで効率的に構築できます。

2.3. スプレッドシート形式で質問・回答データを効率的に整理する方法

収集したPAAデータと生成AIによる回答を、後続のショート動画制作プロセスにスムーズに繋げるためには、スプレッドシートによる一元管理が最も効率的です。以下に、推奨されるスプレッドシートのテンプレートとその各項目の役割を示します。このテンプレートは、単なるデータ保存庫ではなく、コンテンツ制作の「司令塔」として機能します。

| 質問(PAA) | 回答(AI生成) | 回答の要約(動画用) | ショート動画タイトル候補 | 動画のテーマ/カテゴリ | プラットフォーム | 動画公開日 | 備考 |

| ラッコキーワードから取得した質問 | プロンプトで生成AIに作成させた回答 | 動画のテロップ用に簡潔にまとめたもの | AIが提案したタイトル案のリスト | (例) SEO、AIツール活用、マーケティング | (例) YouTube, Instagram, TikTok | 公開スケジュール管理用の日付 | (例) CTAの内容、関連長尺動画のURLなど |

この「シングルソース・オブ・トゥルース(信頼できる唯一の情報源)」は、データ収集から動画の企画、公開、そしてその後の効果測定までを一貫して管理することを可能にします。各列を埋めていくことで、コンテンツの全体像が可視化され、チーム内での連携やPDCAサイクルの実行が劇的に効率化されます。

第3章: 視覚的コンテンツへの昇華 – 質問回答型ショート動画台本作成ガイド

3.1. ユーザーを惹きつけるショート動画台本の構成要素と設計思想

ショート動画の成功は、最初の数秒で視聴者の関心を掴み、最後まで飽きさせない構成に依存します。質問回答型の動画においては、台本を「導入」「本編」「まとめ」の3つの要素で構成することが基本です 。

- 導入(フック): 最初の2〜3秒で視聴者の注意を引きつけます。PAAから得た質問を冒頭で提示したり、「え、これ知ってる?」「意外と知られていない事実」といった問いかけを活用したりすることで、視聴者は動画の内容を自分事として捉え、続きを見ようとします 。

- 本編: 動画のメインコンテンツであり、質問に対する回答を提示します。情報系の動画では、論理的な構成法である「PREP法」(結論→理由→具体例→結論)が非常に効果的です 。これにより、視聴者はストレスなく情報を理解し、説得力を持って受け入れることができます。また、1文を15〜20字に抑え、テロップを多用することで、視覚的にも理解しやすいコンテンツを制作できます 。

- まとめ: 動画の内容を簡潔に再確認させ、視聴者に具体的な行動を促すCTA(コール・トゥ・アクション)を設置します。「コメント欄で教えてください」「フォローをお願いします」といった直接的な呼びかけが有効です 。

3.2. スプレッドシートデータからAIで台本を生成するプロンプト集

第2章で作成したスプレッドシートのデータを活用することで、生成AIにショート動画の台本作成を効率的に任せることができます。以下に、具体的なプロンプト例を示します。

- 情報系動画用プロンプト:

あなたはマーケティングコンサルタントです。以下の質問と回答をもとに、YouTubeショート用の台本を作成してください。台本は『結論先出し→理由→具体例』の構成で、各パートの編集指示(テロップ、効果音、BGMなど)を詳細に含めてください。 - 共感系動画用プロンプト:

スプレッドシートのB列(回答)を30秒のInstagramリール向けに、共感を呼ぶストーリー形式の台本に変換してください。『HACKメソッド』(Hook, Amplify, Challenge, Keep Watching)の構成を取り入れてください。

生成AIは、単なる事実の羅列ではなく、感情やストーリーを台本に組み込むことが可能です 。これにより、単調になりがちなQ&A動画に人間味や共感性という付加価値を容易に加えることができます。AIは効率化ツールであり、そのアウトプットを人間の手で微調整することで、コンテンツの独自性と質を両立させることが可能となります。

3.3. 質問回答型ショート動画に特化した台本テンプレート

AI生成の台本をそのまま利用するだけでなく、人間が微調整するためのガイドラインとして、以下のテンプレートが役立ちます。これにより、撮影や編集の効率が劇的に向上します。

| シーン(時間) | セリフ/ナレーション | テロップ | 映像/BGM/効果音 | 目的 |

| 0-3秒 | (問いかけ) | 「え、これ知ってる?」 | 衝撃的な映像、アップテンポなBGM | 視聴者の注意を引くフック |

| 3-15秒 | (結論を述べる) | 「結論:〇〇です」 | 結論を強調するアニメーション | 結論を先出しし、視聴維持率を高める |

| 15-30秒 | (理由と具体例を解説) | 「理由:〜〜」「具体例:〜〜」 | テキストアニメーション、図解 | 簡潔な情報提供と視覚的な理解を促す |

| 30-40秒 | (まとめとCTA) | 「もっと知りたい方はプロフへ」 | フォローボタンを指すアニメーション | 結論の再確認と具体的な行動を促す |

このテンプレートは、各シーンの目的を明確にし、ナレーションやテロップ、映像の指示を詳細に書き込むことで、コンテンツ制作プロセスをシームレスに進めるための道標となります。

第4章: プラットフォーム別最適化戦略 – 3大SNSアルゴリズム解析とコンテンツ制作

ショート動画の成功には、各プラットフォームのアルゴリズムと視聴者特性を深く理解し、それに合わせたコンテンツを制作することが不可欠です。同じ動画を複数のプラットフォームに投稿するのではなく、それぞれの特性に最適化された戦略を立てる必要があります。

4.1. YouTubeショート – 視聴時間とコミュニティ形成を最大化する戦術

4.1.1. アルゴリズムの特性と攻略ポイント

YouTubeショートのアルゴリズムは、視聴時間と視聴維持率を特に重視します 。これは、長尺動画と同じく、ユーザーをプラットフォームに長く滞在させるというYouTube全体の目標と一致しています。また、フォロワー外の新規視聴者への拡散力が高いことも大きな特徴です 。

4.1.2. 視聴維持率を高める動画構成・演出テクニック

視聴維持率を高めるためには、動画の冒頭で「問いかけ」や「衝撃的な事実」を提示し、続きを見たくさせるフックを設けることが重要です 。コンテンツ構成は、「問題提起→結論先出し→根拠説明→実践方法」という情報伝達に特化した構成が効果的です 。テロップやグラフ、図解を多用することで、専門的な情報も簡潔かつ視覚的に理解しやすくなります 。さらに、YouTubeショート特有の機能である「コメントへの返信」機能を活用することで、視聴者との対話を生み出し、コミュニティ感を醸成できます 。

4.1.3. 他のYouTubeコンテンツとの連携戦略

YouTubeショートは、単体で完結するコンテンツとしてだけでなく、長尺動画への「導入」や「予告編」として機能させることが可能です 。ショート動画でユーザーの興味を引きつけ、本編である長尺動画や自社サイトへ誘導する導線を構築することで、短期的なバズだけでなく、中長期的なブランディングや集客に繋がる、長期運用可能なマーケティング資産として活用できます 。

4.2. Instagramリール – シェアと保存を促す「共有価値」の創出

4.2.1. アルゴリズムの特性と攻略ポイント

Instagramのアルゴリズムは、特に「DMでのシェア」や「保存」を重視します 。これは、人間関係に基づくエンゲージメントを優先し、コミュニティ内でのコンテンツの共有を促すプラットフォームの特性を反映しています。

4.2.2. 「HACKメソッド」に代表される冒頭3秒のフック術

Instagramリールでは、視聴者の感情に訴えかける「HACKメソッド」が有効です 。

- Hook(フック): 冒頭で衝撃的な一言や質問を投げかけます。

- Amplify(共感): 過去の悩みや個人的な体験を語り、視聴者との感情的なつながりを生み出します 。

- Challenge(問いかけ): 視聴者に考えさせる問いを投げかけ、コメントを促します 。

- Keep Watching(続きを促す): 「最後に重要な情報が待ってます!」のように、最後まで見てもらうための期待感を高めます。

ChatGPTなどの生成AIは論理的な回答は得意ですが、共感を呼ぶ「人間臭い言葉」は苦手であるという指摘があります 。したがって、AIで生成した台本をそのまま使うのではなく、ユーザー自身の体験や感情を反映させて修正することが、Instagramで成功するための鍵となります。

4.2.3. フィード投稿との連携とコミュニティエンゲージメント

リール投稿はフィード投稿(カルーセル投稿など)と使い分ける「掛け算戦略」が推奨されます 。リールで認知を拡大し、フィード投稿で詳細な情報やストック性の高いコンテンツを提供することで、一貫したブランドイメージを構築できます。DMやコメントを通じて視聴者と積極的にコミュニケーションを取ることも、アルゴリズムに好影響を与える重要な要素です 。

4.3. TikTok – 圧倒的な拡散力を活かす「プチバズ」量産術

4.3.1. アルゴリズムの特性と攻略ポイント

TikTokの最大の特徴は、フォロワー数に関係なくコンテンツ自体の面白さで一気に拡散される「AIによる強力な拡散力」です 。このプラットフォームで最も重要な指標は「視聴完了率」と「視聴維持率」であり、これらの指標が高い動画は「おすすめ」フィードに表示され、爆発的に再生数が伸びる可能性があります.

4.3.2. 視聴完了率を重視したテンポと情報密度の最適化

TikTokでは、冒頭の2秒以内に視聴者の関心を引くことが必須です 。結論を先に提示する「この方法で売上が3倍に伸びました」のような構成は、視聴者の興味を強く惹きつけます 。動画全体を通して無駄な間を排除し、情報を高密度に詰め込むことで、視聴者は最後まで飽きることなく動画を視聴します。質問や面白い仕掛けを後半に配置することも、視聴完了率を高めるための有効なテクニックです.

4.3.3. トレンド音源・ハッシュタグ活用の最新トレンド

流行りの楽曲やフォーマット、ハッシュタグを積極的に活用することで、アルゴリズムによる露出を高めることができます 。これにより、トレンドの波に乗って動画が拡散される可能性が飛躍的に向上します。しかし、単なる便乗ではなく、自社の独自性やメッセージを組み合わせることが重要です。例えば、「フリーランスの日常」といった広範なテーマを、高密度な情報とテンポの良い編集で表現することで、多くの視聴者に共感を呼び、拡散を生み出すことができます。

3大ショート動画プラットフォーム特性比較表

| 項目 | YouTubeショート | Instagramリール | TikTok |

| 最重要アルゴリズム指標 | 視聴時間, 視聴維持率 | シェア, 保存 | 視聴完了率, 視聴維持率 |

| 得意なコンテンツ | ハウツー, 教育, 専門情報 | ライフスタイル, 共感, ストーリー | トレンド, エンタメ, ユーモア |

| CTAの方向性 | 長尺動画, Webサイト誘導 | DM, フォロー, コミュニティ交流 | ライブ, 他動画, チャレンジ参加 |

| 効果的な演出 | 結論先出し、図解、ナレーション | HACKメソッド、人間味、共感 | テンポ良いカット、トレンド音源、高密度な情報 |

第5章: 統合的ワークフローの構築と継続的改善

5.1. SEOからSNSまで一貫したコンテンツマーケティングの全体像

本レポートで解説した一連のプロセスは、単発のコンテンツ制作に留まらない、統合的なコンテンツマーケティングの全体像を構築します。ラッコキーワードの「よくある質問検索」から得られるPAAデータは、Googleの膨大な検索データに基づいた「ユーザーのニーズ」という最も信頼性の高い情報源です。これを起点に、生成AIという「効率化ツール」を用いて、各SNSプラットフォームのアルゴリズムに最適化されたショート動画を生み出す一気通貫のワークフローを構築できます。このプロセスは、単なる「頑張って投稿」する時代から、「データとAIを活用した仕組み」でコンテンツを届ける新しい時代のマーケティングへの進化を示唆しています 。

5.2. データ(インサイト)分析に基づくPDCAサイクル

コンテンツ公開後の効果測定は、このワークフローの継続的な成功に不可欠です。各プラットフォームが提供するインサイトデータ(再生数、視聴維持率、コメント、シェア数など)を分析し、次のコンテンツ企画にフィードバックするPDCAサイクルを回すことが重要です 。ラッコキーワードから得たPAAデータは「企画段階のデータ」であり、ショート動画のインサイトデータは「公開後のパフォーマンスデータ」です。この二種類のデータを統合的に分析することで、どの質問がユーザーの最も強い関心を引き、どの回答方法や演出が最も効果的であったかを特定できます。これにより、成功パターンを再現し、失敗を最小限に抑えながら、コンテンツの質と効率を継続的に向上させることが可能となります。

5.3. 今後のコンテンツ制作トレンド予測

生成AIの進化は、今後もコンテンツ制作の効率を飛躍的に向上させ続けるでしょう。PAAデータと生成AIを組み合わせるこのワークフローは、すでに多くの企業や個人にとって主流の戦略となりつつあります。将来的には、AIがユーザーの過去の行動履歴に基づいてPAAを自動で抽出し、パーソナライズされたFAQ動画を自動生成するシステムや、視聴者が動画内で直接質問できるインタラクティブなQ&Aコンテンツが普及する可能性があります。このような未来を見据え、現在のワークフローを確立し、継続的に改善していくことが、デジタルマーケティングにおける競争優位性を維持するために不可欠です。

#生成AI #AI #横田秀珠 #生成AIセミナー #生成AIコンサルタント #生成AI講座 #生成AI講習 #生成AI講演 #生成AI講師 #生成AI研修 #生成AI勉強会 #生成AI講習会