YouTubeとMeta社3種以外16大SNSニュース(2025年3月分)

投稿を忘れていました!

先週の日曜日に買い物です。

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

そろそろ食材が切れそうです(笑)

さて、本題です。

以下でYouTubeとMeta社3種SNSに関して

ニュースを随時追記して更新しています。

YouTubeとMeta社3種以外の16大SNSニュース

YouTubeとMeta社3種以外の16大SNSニュース(2025年3月分)

- ✅ AI学習用データとしての利用方針が各社で分かれる

- ✅ noteは「クリエイターへの還元」という新しい価値提案

- ✅ Blueskyは「ユーザーの選択権」を重視

- ✅ 各SNSがAI機能の搭載を拡大中

- ✅ アメリカでの買収先決定は4月までに?

- ✅ 教育分野での活用事例が増加

- ✅ 長尺動画のトレンド化

- ✅ BeRealが日本でZ世代の約3割に普及

- ✅ TikTok部など学校での活用が進む

- ✅ DiscordもZ世代に人気(動画広告導入へ)

YouTubeとMeta社3種以外の16大SNSニュース(2025年3月分)

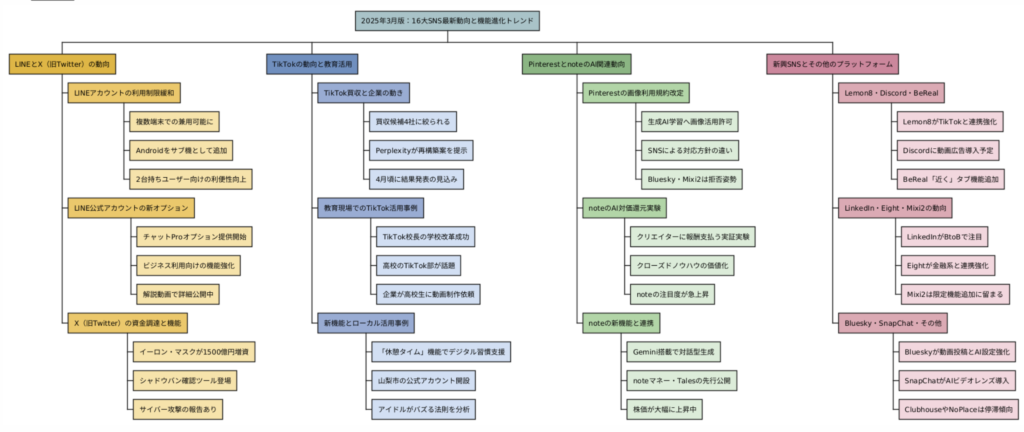

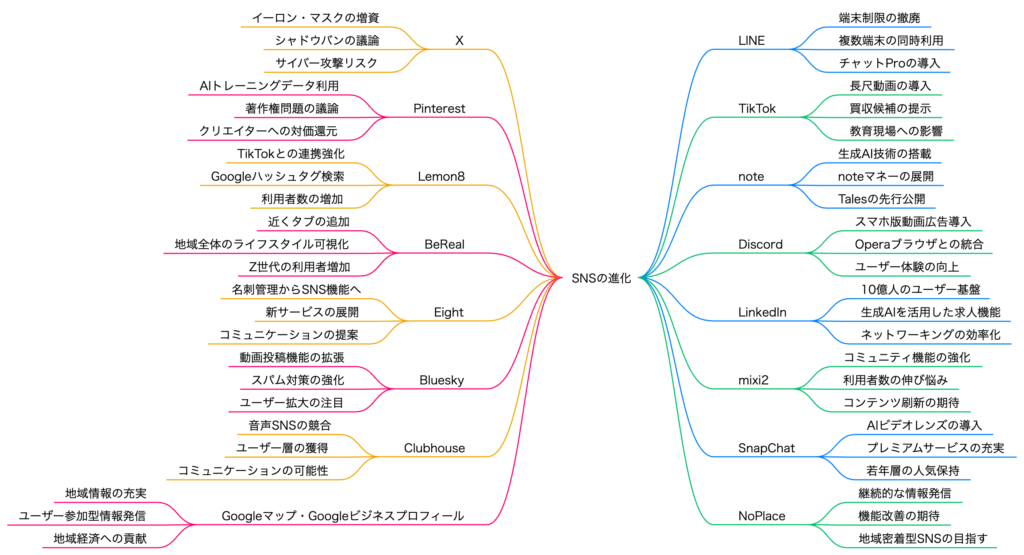

2025年3月のSNS最新動向を解説。16大SNSのニュースを紹介しており、主な内容は:LINEの複数端末兼任機能、Xのシャドウバンチェックツール、TikTokの米国売却問題と教育現場での活用、Pinterestの生成AI学習規約変更、noteの生成AI導入と新サービス展開、BeRealの近隣投稿機能、LinkedInの成長などが含まれる。各SNSの新機能や利用者数、企業動向など最新情報を一気に振り返り、詳細は記事リンクで確認できる。

- はじめに

- LINEとX(旧Twitter)の最新動向

- TikTokの行方と新機能追加

- PinterestとnoteのAI学習に関する重要な動き

- 新興SNSの躍進と機能拡充

- その他のSNSプラットフォームの最新情報

- おわりに

- よくある質問

はじめに

皆さん、こんにちは!ネットビジネス・アナリストの横田秀珠です。2025年3月も多くのSNSプラットフォームで重要な変更や新機能の追加が行われました。私たちの日常生活やビジネスに欠かせないツールとなったSNSの最新動向を知ることは、デジタル時代を生き抜くための重要な情報リテラシーと言えるでしょう。今回は、LINE、X(旧Twitter)、TikTok、Pinterest、noteをはじめとする16のSNSプラットフォームで過去1ヶ月間に起きた注目すべき変化をまとめてお届けします。各プラットフォームの新機能や規約変更、ユーザー数の推移など、知っておくべき情報が満載です。特に今月は生成AIとSNSの関係性に関するニュースが多く、今後のSNS業界の方向性を示唆する重要な動きが見られました。それでは、最新のSNS事情を一緒に見ていきましょう!

LINEとX(旧Twitter)の最新動向

LINEに関する最新ニュースでは、これまで1つのスマホに対して1つのアカウントしか使えなかった制限が緩和されつつあります。iPadやパソコンとの兼任はすでに可能でしたが、3月17日からはiPhoneとAndroid間での兼任も可能になりました。ただし、サブ機はAndroidに限定されています。これにより、2台持ちの方は2台目のデバイスでも同じLINEアカウントを使用できるようになりました。

また、LINE公式アカウントには「チャットProオプション」という新たな有料オプションが提供開始されました。これはビジネス利用において非常に重要な機能追加となっています。詳細は別途公開している解説動画をチェックしてみてください。

一方、X(旧Twitter)に関しては、イーロン・マスク氏が1500億円の増資を調達したことが大きなニュースとなりました。また、最近話題になっている「シャドウバン」(投稿の表示制限)について、確認できるチェックツールも登場しています。このツールを使えば、自分の投稿がどのように扱われているかを確認できるので、積極的に活用してみるとよいでしょう。ただし、Xの日本法人は公式に「検閲やシャドウバンは実施していない」と声明を出しています。

3月中はXに対するサイバー攻撃なども報告されていますが、機能面での大きな変更は特に発表されていないようです。

TikTokの行方と新機能追加

TikTokでは、1分を超える長い動画も視聴される傾向が強まっており、コンテンツのトレンドに変化が起きています。また、アメリカでのTikTok買収について、Perplexityが独自の再構築案を公表するなど、複数の企業が買収に名乗りを上げています。現在、買収候補は4社に絞られており、4月頃には結果が発表される見込みです。

教育分野でも、広島の私立高校の教員が「TikTok校長」として話題になり、TikTokを活用した学校改革によって廃校寸前だった学校の入学者数が増加するという成功事例も報告されています。また、「高校のTikTok部が熱い」というニュースもあり、大手企業が高校生に動画制作を依頼するケースも増えているようです。

機能面では、10代の若者がバランスの取れたデジタル習慣を身につけられるよう「休憩タイム」機能が追加されました。これは、長時間の利用を控えるための工夫として注目されています。

その他、山梨市が「県庁所在地ではない」をアピールするTikTok公式アカウントの運用を開始したことや、アイドルがTikTokでバズる法則に関する分析など、様々な活用事例が報告されています。

PinterestとnoteのAI学習に関する重要な動き

Pinterestでは、4月30日から投稿画像を生成AIのトレーニングに利用する規約改定が予定されています。生成AIへのコンテンツ学習許可については、各SNSで対応が分かれており、Xは許可する方針を示す一方、BlueskyやMixi2は拒否する姿勢を示しています。Pinterestがどのような規約を提示するかは、今後のSNSと生成AIの関係を考える上で注目されるポイントです。

一方、noteでは「クリエイターにAI学習の対価を還元する実証実験」を開始するという画期的な取り組みが発表されました。これは、AIの学習に貢献したクリエイターに対価を支払う仕組みを検討するものです。以前から予測していた「クローズドなノウハウを持つ人に生成AI企業がお金を払う時代」が本格的に到来しつつあります。

また、noteにはGoogleの生成AI「Gemini」が搭載され、対話形式で文章を生成できる機能がアップデートされました。さらに、「noteマネー」という金融投資情報の新サイトや、物語投稿サイト「Tales」の執筆機能が先行公開されるなど、プラットフォームとしての機能が充実してきています。これらの動きに伴い、noteの株価も大幅に上昇しているため、投資家の方々にとっても注目すべき動向と言えるでしょう。

新興SNSの躍進と機能拡充

Lemon8については、TikTokのプロフィールにLemon8のリンクを掲載できるようになり、さらにGoogleのハッシュタグ検索結果にSNS絞り込み機能としてLemon8が追加されるなど、プラットフォームとしての価値が向上しています。ユーザー数が580万人に達したとの報告もあり(実数は未確認)、今後の成長が期待されます。

Discordでは、2025年6月からスマホ版アプリにも動画広告が導入されることが発表されました。若年層やゲーマーに人気のプラットフォームでの広告展開は、マーケティング担当者にとって重要な情報です。また、OperaブラウザがサイドバーにDiscord、Slack、Blueskyを統合できる機能を追加したことも注目されています。

BeRealでは、3月7日から「近く」というタブが追加され、近くで投稿された公開投稿を閲覧できるようになりました。日本でのユーザー数は450万人を突破し、特にZ世代の約3割が利用しているという調査結果も発表されています。ただし、「近く」の機能は2分以内の最新投稿に限定されていないため、リアルタイム性という点ではやや物足りない面もあります。

LinkedInは世界で10億人以上、日本では400万人以上のユーザーを抱えており、BtoBのSNS活用として注目されています。こちらにも生成AIを活用した機能が導入されつつあります。

その他のSNSプラットフォームの最新情報

名刺管理アプリから進化したEightは、山梨中央銀行とのパートナー契約締結や、Akerun入退室管理システムとの連携開始など、実名ベースのSNSとしての強みを活かした新たな展開を見せています。これは本来Facebookが日本市場で成功していれば担っていた役割かもしれませんが、Facebookのユーザー数が2600万人程度で頭打ちとなる中、Eightの成長可能性が注目されます。

Mixi2は、検索機能へのピックアップコミュニティ追加やホワイトデー期間限定リアクションの追加など、小規模な機能追加が続いています。初代Mixiは正式オープンから21周年を迎えましたが、Mixi2のユーザー数は2024年12月時点の143万人から大きな伸びが見られず、今後の展開が注目されます。

Blueskyでは、3分間の動画投稿が可能になり、スパム対策も拡充されました。TikTokやXからユーザーが流入しており、着実に成長を続けています。また、生成AIの学習に関して、ユーザー自身が許可するかどうかを選択できる仕組みを開発中とのことです。

SnapChatではプラチナ加入者向けにAIビデオレンズが発売され、Clubhouseについては大きな動きはありませんが、類似サービスのAirChatが欧米で一時期注目を集めたものの、現在は失速している様子です。

NoPlaceは2024年に登場した新興SNSですが、その後の続報は特にない状況です。

GoogleマップとGoogleビジネスプロフィールについては、Googleローカルガイドが10周年を迎えたことや、Google検索で楽天Payの利用可能店舗が表示されるようになったことなどが報告されています。

おわりに

2025年3月の16大SNS最新動向を振り返ると、各プラットフォームが独自の進化を遂げる一方で、生成AIとの関係性が一つの大きなテーマとなっていることが分かります。特にnoteのように、AIの学習に貢献したクリエイターへの対価還元という新たなモデルを模索する動きは、今後のSNSと生成AIの共存の形を示唆するものとして注目に値します。また、TikTokの米国での行方や、LINEの複数デバイス対応など、ユーザー体験に直接影響する変更も多く見られました。BeRealやLemon8などの新興プラットフォームが着実に成長を続ける一方で、Clubhouseのように勢いを失ったサービスもあり、SNS業界の競争の激しさも感じられます。ビジネスやマーケティングに活用する立場からは、各プラットフォームの特性を理解し、適切な戦略を練ることがますます重要になっています。今後も続く変化を定期的にキャッチアップし、デジタルコミュニケーションの最前線に立ち続けることが、個人にもビジネスにも求められるスキルと言えるでしょう。

よくある質問

Q1: 生成AIの学習にSNSのコンテンツを使用することについて、各SNSの対応はどうなっていますか?

A1: 各SNSで対応が分かれています。Xは学習を許可する方針を示しており、BlueskyやMixi2は拒否する姿勢を示しています。Pinterestは4月30日から投稿画像を生成AIのトレーニングに利用する規約改定を予定しています。特筆すべきはnoteで、AIの学習に貢献したクリエイターに対価を還元する実証実験を開始すると発表しています。

Q2: TikTokのアメリカでの行方はどうなりそうですか?

A2: 現在、TikTokの買収に名乗りを上げている企業は4社に絞られており、Perplexityも独自の再構築案を公表しています。4月頃には結果が発表される見込みです。アメリカ政府の規制方針と合わせて、今後の展開が注目されています。

Q3: LINEの複数デバイス対応は具体的にどう変わりましたか?

A3: 3月17日から、iPhoneとAndroid間での兼任が可能になりました。ただし、サブ機はAndroidに限定されています。これにより、2台持ちの方は2台目のデバイスでも同じLINEアカウントを使用できるようになりました。以前からiPadやパソコンとの兼任は可能でしたが、スマートフォン間での兼任が新たに追加されました。

Q4: 日本で特に成長している新興SNSはありますか?

A4: BeRealが日本で急成長しており、ユーザー数は450万人を突破しています。特にZ世代(高校生層)の約3割が利用しているとの調査結果もあります。また、Lemon8も580万人のユーザー数を持つと報告されていますが(実数は未確認)、TikTokとの連携強化などにより今後の成長が期待されています。

Q5: SNSを活用したビジネス展開で注目すべきプラットフォームはどれですか?

A5: BtoBビジネスではLinkedIn(日本で400万人以上のユーザー)が引き続き注目されています。また、Eightは実名ベースのSNSとして、金融機関や入退室管理システムとの連携など独自の発展を見せています。LINE公式アカウントには「チャットProオプション」という新たな有料機能も追加され、ビジネス利用の可能性が広がっています。TikTokは教育機関や自治体での活用事例も増えており、幅広い業界での活用が進んでいます。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=-6vZwBRuorg

0:00 👋 挨拶と番組紹介

0:30 📅 今日のテーマ:2025年3月の16大SNS注目ニュース

1:10 📊 紹介するSNSの範囲説明

2:05 🔗 ブログでの情報活用方法と有料メンバーシップの案内

2:45 📱 LINE関連ニュース:複数端末での同一アカウント利用

3:30 🐦 X(旧Twitter)関連ニュース:増資とシャドウバン

4:15 🎵 TikTok関連ニュース:買収の行方と長尺動画のトレンド

5:25 🏫 TikTokと教育:高校改革と学生向け新機能

6:20 📌 Pinterest関連ニュース:生成AI学習に関する規約改定

7:00 📝 note関連ニュース:AI学習の対価還元実験と新機能

8:00 🍋 Lemon8関連ニュース:TikTokとの連携強化

8:45 💬 Discord関連ニュース:スマホ版アプリへの動画広告導入

9:30 📸 BeReal関連ニュース:「近く」タブの追加と若者層の利用状況

10:40 💼 LinkedIn関連ニュース:ユーザー数の増加と生成AI機能

11:15 📇 Eight関連ニュース:銀行との提携と入退室管理システム連携

12:00 🔄 mixi2関連ニュース:細かい機能追加と初代mixiの21周年

12:50 🔵 Bluesky関連ニュース:動画投稿機能とユーザー数の増加

13:30 👻 SnapChat、Clubhouse、NoPlace関連ニュース

14:15 🗺️ GoogleマップとGoogleビジネスプロフィール関連ニュース

14:45 🔚 まとめと締め

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

YouTubeとMeta社3種以外の16大SNSニュース(2025年3月分)

🔄 16大SNS

2025年現在、注目すべき16のSNSプラットフォーム(LINE、X、TikTok、Pinterest、note、Lemon8、Discord、Eight、BeReal、LinkedIn、mixi2、Bluesky、SnapChat、Clubhouse、NoPlace、Google関連サービス)を指す。それぞれ独自の特徴や利用者層を持ち、最新動向を追うことでネットビジネスの全体像が把握できる重要指標となっている。

📱 LINE複数端末兼任

2025年3月17日から導入されたLINEの新機能。従来1つのスマホに1アカウントという制限があったが、iPhoneとAndroidでの兼任が可能になった。特にサブ機としてAndroidを使用する場合、同一アカウントで利用できるようになり、ビジネスユーザーの利便性が向上する重要なアップデート。

🔍 シャドウバンチェックツール

Xプラットフォーム上で、ユーザーの投稿が意図的に表示制限されているかを確認できるツール。公式には検閲やシャドウバンを実施していないとされるが、投稿の可視性を確認したいユーザーにとって重要な機能となっている。

🎬 TikTok売却問題

アメリカでのTikTok運営に関する課題で、複数企業が買収に名乗りをあげている状況。Perplexityなど4社に候補が絞られ、2025年4月頃に決定される見込み。グローバルなSNS市場の勢力図に大きな影響を与える可能性がある重要案件。

🧠 生成AI学習規約

各SNSが取り組む生成AI学習に関するポリシー。特にPinterestは2025年4月30日に規約改定予定で、投稿画像をAIトレーニングに利用する方針。一方noteはクリエイターにAI学習の対価を還元する実証実験を開始。SNSとAIの関係性を規定する重要な動き。

📝 noteの新展開

Google生成AI「Gemini」搭載や対話型文章生成機能の追加、「noteマネー」や「Tales」など新サービス展開を進めるnote。プラットフォームとしての拡充と生成AI機能の統合により、新たな方向性を模索している注目企業。

📍 BeReal近くタブ

2025年3月7日からBeRealに追加された新機能。従来の友人との交流だけでなく、近隣で投稿された公開投稿を閲覧できるようになった。Z世代を中心に日本で450万人以上が利用する中での機能拡張として注目される。

🎮 Discord動画広告

2025年6月からDiscordのスマホアプリ版に導入される動画広告。ゲーマーや若年層に人気のプラットフォームの収益化戦略として注目される動き。ユーザー体験への影響と広告活用の可能性を探る重要なアップデート。

💼 LinkedInの成長

ビジネス特化型SNSとして世界10億人以上、日本では400万人以上のユーザーを持つLinkedIn。生成AI機能の導入やBtoB活用の広がりなど、ビジネスコミュニケーションプラットフォームとしての重要性が増している。

🆔 Eight連携拡大

名刺管理アプリからSNSへと発展するEightが、山梨中央銀行とのパートナー契約締結や入退室管理システムとの連携を開始。個人識別と紐づいたサービス展開により、ビジネスネットワークツールとしての可能性を広げている。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/11b8HjMuMlo

YouTubeとMeta社3種以外の16大SNSニュース(2025年3月分)

2025年3月のSNSニュースでは、LINEがマルチ端末対応を拡充し有料オプションを開始。X(旧Twitter)は1500億円の増資に成功、シャドウバン議論とチェックツール登場。TikTokは長尺動画に対応、買収候補が浮上し教育現場への波及も。Pinterestは生成AIの学習データ利用規約改定。noteはAI文章生成機能強化とマネー展開、物語投稿サイト公開。Lemon8はTikTok連携強化とGoogleハッシュタグ検索採用で認知度向上。Discordはスマホ版に動画広告導入、Operaブラウザと統合。BeRealは「近く」タブ追加、国内利用者数増加。LinkedInは全世界10億人、国内400万人突破、生成AI活用を推進。Eightは名刺管理からSNS機能へ進化、山梨中央銀行と連携。mixi2は期間限定リアクション追加も利用者数伸び悩む。Blueskyは動画投稿3分に拡長、スパム対策と生成AI利用可否設定。SnapChatはプラチナ会員向けAIビデオレンズ導入。Clubhouseは欧米で勢い維持もAirChatと競合。NoPlaceは地域密着型で新サービス展開期待。Googleマップはローカルガイド10周年、楽天Pay利用店舗表示を開始し商業情報を強化。各プラットフォームが機能拡張、AI活用、連携強化など、多様な進化を見せる一方で、課題や競争も激化している。

1. LINE

2025年3月、国内で圧倒的なユーザー数を誇るコミュニケーションアプリLINEは、ユーザー体験を大幅に向上させるための重要なアップデートを実施しました。その中でも特に注目されるのが、マルチ端末対応の拡充です。これまで、LINEはスマートフォンを中心に利用されてきましたが、今回のアップデートにより、iPhoneとAndroidといった異なるOS間での同時利用が可能となり、ユーザーは自身の持つ複数のスマートフォンで同じアカウントにログインし、途切れることなくメッセージのやり取りや通話を行えるようになりました。これは、例えば普段はAndroidスマートフォンをメインで使いつつ、サブのiPhoneでもLINEの通知を確認したいといったニーズに応えるものです。

さらに、今回の拡充はスマートフォンに留まりません。多くのユーザーが利用するiPadやPCといったタブレットやデスクトップ環境との連携も強化され、これらのデバイスでもスマートフォン版とほぼ同様の機能が利用できるようになりました。これにより、自宅やオフィスでは大画面のPCでじっくりとメッセージを作成したり、資料を共有したり、ビデオ通話に参加したりといった使い方が可能になります。また、移動中や外出先ではスマートフォンで手軽にコミュニケーションを取るといった、シーンに応じた柔軟な使い分けが実現します。

今回のマルチ端末対応の鍵となるのが、同一アカウントへの複数端末設定機能の導入です。これまでは、原則として1つのアカウントにつき1台のスマートフォンでの利用が基本でしたが、新しいシステムでは、ユーザーが自身で複数のデバイスを登録し、連携させることが可能になりました。セキュリティ面にも配慮されており、新たな端末からログインする際には、既存の登録済み端末への通知や認証プロセスが設けられるなど、不正利用を防ぐための仕組みも組み込まれています。これにより、利便性を高めつつ、安心してマルチ端末利用ができる環境が提供されます。

加えて、今回のアップデートに合わせて、新たな有料オプションサービス「チャットPro」が登場しました。現時点では詳細な機能は明らかにされていませんが、ビジネスユーザーやより高度な利用を求めるユーザーをターゲットとしたサービスとなることが予想されます。例えば、より大容量のファイル共有、高度なグループ管理機能、ビジネス用途に特化したサポートなどが提供される可能性があります。この「チャットPro」の導入は、LINEが単なるコミュニケーションツールから、より多様なニーズに対応できるプラットフォームへと進化しようとする意図を示していると言えるでしょう。今回のマルチ端末対応の拡充と新たな有料オプションの登場は、LINEがこれからも多くのユーザーにとって不可欠な存在であり続けるための重要な一歩となることは間違いありません。

2. X(旧Twitter)

2.1 資金調達

2025年3月、ソーシャルメディアプラットフォームX(旧Twitter)は、オーナーであるイーロン・マスク氏主導の下、大規模な資金調達に成功しました。その額、なんと1500億円。この巨額の増資は、Xが現在直面している様々な課題を克服し、将来的な成長に向けた投資を行うための重要な布石と見られています。詳細な資金使途は公式には発表されていませんが、プラットフォームの技術的な改善、新たな機能開発、コンテンツモデレーションの強化、そしておそらくは新たな事業領域への進出などが考えられます。

イーロン・マスク氏がXを買収して以来、プラットフォームの運営方針や機能には大きな変化が見られました。無料アカウントにおける機能制限の導入、認証バッジの有料化、そしてAI関連技術への積極的な投資など、従来のTwitterとは異なる方向へと舵を切っています。しかし、これらの変革はユーザーからの賛否両論を呼び、一部ではユーザー離れや広告収入の減少といった課題も指摘されています。このような状況下での1500億円の増資は、Xがこれらの課題を克服し、持続可能な成長軌道に乗せるための重要なエンジンとなることが期待されます。

資金調達の方法や、新たな投資家が参加したかどうかといった具体的な情報はまだ明らかになっていません。しかし、イーロン・マスク氏の個人資産による増資が大部分を占めるとの見方もあり、これは同氏がXの将来性に強い自信を持っていることの表れと言えるでしょう。また、外部からの投資を受け入れた場合、それはXの事業計画や将来性に対する市場の評価を示すものとなります。いずれにせよ、この巨額の資金調達は、Xの今後の展開を大きく左右する出来事であり、競合SNSやメディア業界全体にとっても大きな注目点となります。

1500億円という巨額の資金を得たXが、今後どのような戦略を展開していくのか、その動向から目が離せません。技術的な基盤強化はもちろんのこと、ユーザー体験の向上、新たな収益源の確保、そして社会におけるXの役割の再定義など、多くの課題に取り組むことが求められます。この資金調達の成功が、Xを再び成長軌道に乗せることができるのか、それとも一時的なカンフル剤に過ぎないのか、今後の展開を注視していく必要があります。

2.2 新機能と議論

2025年3月、X(旧Twitter)を巡っては、新たな機能の登場とともに、長らく議論の的となってきた「シャドウバン」問題が再び大きな波紋を広げています。シャドウバンとは、特定のユーザーの投稿を他のユーザーのタイムラインや検索結果に意図的に表示されにくくする措置のことで、対象となったユーザーにはその事実が通知されないことが多いため、透明性の欠如が問題視されてきました。今回、Xが一部で導入を開始した「チェックツール」は、このシャドウバンの存在をユーザー自身が確認できる可能性を示唆するものとして、注目を集めています。

このチェックツールの具体的な機能や、どのような基準でシャドウバンが適用されるのかといった詳細については、まだ明確に公開されていません。しかし、もしユーザーが自身の投稿のリーチ状況や表示状況を客観的に確認できるのであれば、これまで不透明であったプラットフォーム側の措置に対する理解を深める一助となる可能性があります。一方で、このツールの精度や、シャドウバンが適用される基準が曖昧なままであれば、新たな混乱や不信感を生む可能性も否定できません。

こうした状況に対し、Xの日本法人は公式声明を発表しました。声明の内容は、シャドウバンという言葉の定義に関するものや、プラットフォームの健全性を維持するために必要な措置についての説明が中心であると推測されます。透明性の向上を求めるユーザーの声に応えようとする姿勢は見られるものの、具体的な運用基準や判断プロセスについては依然として不透明な部分が多いと言わざるを得ません。日本法人としての声明が、グローバルなポリシーとどのように連携し、日本のユーザーにどのような影響を与えるのかについても、今後の情報公開が待たれます。

また、Xを取り巻く環境においては、サイバー攻撃のリスクも常に懸念されています。過去にも大規模な情報漏洩事件が発生しており、プラットフォームのセキュリティ対策は重要な課題です。シャドウバンやチェックツールの導入といった機能追加と並行して、ユーザーデータの保護や不正アクセスの防止に向けた取り組みも強化していく必要があります。特に、プラットフォームの透明性を高める動きは、同時に悪意のある第三者によるシステムの脆弱性の発見や悪用を招く可能性も考慮しなければなりません。

シャドウバン問題は、言論の自由やプラットフォームの公平性といった根源的な問題に関わるため、その議論は今後も続いていくでしょう。チェックツールの導入が、Xにおける透明性の向上に貢献するのか、それとも新たな火種となるのか、注意深く見守る必要があります。プラットフォーム側のより詳細な情報公開と、ユーザーとの建設的な対話が求められます。

3. TikTok

3.1 投稿形式の変革

2025年3月、短尺動画プラットフォームとして世界的な人気を博すTikTokは、その投稿形式に大きな変革をもたらしました。これまで、TikTokの動画は基本的に短いものが中心でしたが、今回のアップデートにより、1分を超える長尺動画の投稿が可能になったのです。これは、TikTokが単なるエンターテイメントプラットフォームから、より多様なコンテンツに対応できるプラットフォームへと進化しようとする明確な意図を示すものです。

長尺動画への対応は、クリエイターにとって表現の幅を大きく広げる機会となります。これまでは時間の制約から断念せざるを得なかった、より深い解説、ストーリーテリング、ハウツーコンテンツ、料理やDIYの工程紹介など、より詳細で情報量の多い動画を制作し、共有することが可能になります。また、これまでTikTokの短尺形式に馴染めなかった層のクリエイターや視聴者にとっても、新たな魅力となる可能性があります。

この変更は、TikTokのアルゴリズムやユーザー体験にも影響を与える可能性があります。短い動画が次々と流れてくる従来の視聴体験とは異なり、長尺動画の視聴にはより多くの時間と集中力が必要となるため、ユーザーの滞在時間やエンゲージメントの変化が予想されます。TikTok側は、長尺動画と短尺動画が共存できるような、新たなコンテンツ発見の仕組みやレコメンドアルゴリズムを開発していく必要があるでしょう。

競合となるYouTubeなどの長尺動画プラットフォームとの競争も激化することが予想されます。TikTokが持つ若い世代を中心とした巨大なユーザーベースと、これまで培ってきた短尺動画のノウハウを活かしながら、長尺動画市場でどのようなポジションを確立していくのか、注目されます。

長尺動画対応は、TikTokのビジネスモデルにも影響を与える可能性があります。広告の形式や尺、クリエイターへの収益分配の方法など、新たなマネタイズの機会が生まれるかもしれません。また、教育、ビジネス、ニュースといった分野での活用も広がり、TikTokが社会に果たす役割が多様化していく可能性も秘めています。今回の長尺動画対応が、TikTokを次の成長段階へと導くための重要な一歩となることは間違いないでしょう。

3.2 買収候補と将来性

2025年3月、TikTokの将来を巡る動きが活発化しています。特に、アメリカ市場における運営体制やデータセキュリティに関する懸念が依然として根強く残る中、複数の企業からTikTokの事業再構築に関する提案がなされたことが報じられました。その中には、AI検索エンジンのPerplexityなど、テクノロジー業界の注目企業も含まれており、それぞれの企業が独自の視点からTikTokの新たな可能性を示唆しています。

これらの再構築案の具体的な内容は明らかにされていませんが、考えられるものとしては、アメリカ国内でのデータ管理体制の強化、アルゴリズムの透明性の向上、あるいは特定の事業部門の分離や売却などが挙げられます。PerplexityのようなAI企業からの提案であれば、TikTokの持つ膨大な動画データをAI技術と組み合わせることで、新たな検索機能やコンテンツレコメンデーションシステムを開発し、ユーザー体験を向上させるという視点が含まれている可能性もあります。

アメリカ市場はTikTokにとって非常に重要な市場であり、規制当局との対話や、ユーザーの信頼を回復するための戦略が不可欠です。複数の企業が再構築案を提示していることは、TikTokの持つポテンシャルに対する期待の表れであると同時に、現状の課題を解決する必要があるという認識の表れでもあります。TikTokの運営企業であるByteDanceは、これらの提案を慎重に検討し、アメリカ市場における持続可能な運営体制を構築するための最適な道筋を探ることになるでしょう。

アメリカ市場におけるTikTokの将来性は、単にビジネス的な成功に留まらず、グローバルなソーシャルメディアの動向にも大きな影響を与えます。若年層を中心に圧倒的な人気を誇るTikTokが、規制や政治的な圧力の中でどのように生き残り、成長していくのかは、他のプラットフォームにとっても重要な教訓となるでしょう。

今後、TikTokがどのような再構築案を選択し、アメリカ市場でどのような新たな展開を見せるのか、その動向から目が離せません。技術革新のスピードが速いソーシャルメディア業界において、TikTokがどのように変化に対応し、新たな価値を提供していくのか、引き続き注目していく必要があります。

3.3 教育現場と若手ムーブメント

2025年3月、TikTokはその影響力をエンターテイメントの領域を超え、教育現場や若手世代の社会的なムーブメントを牽引する新たな役割を担い始めています。短尺動画という特性を活かし、教育コンテンツがより手軽に、そして魅力的に発信されるようになり、これまで学習に抵抗があった層にもリーチする可能性を秘めています。例えば、歴史の出来事を1分にまとめた動画、数学の公式を視覚的に解説するアニメーション、語学学習のTipsを紹介するクリエイターなどが登場し、若者たちの学習意欲を刺激しています。

教育機関や教師自身がTikTokを活用する動きも出てきており、授業内容の補足や課題の提示、学生とのコミュニケーションツールとしての活用など、その可能性は多岐にわたります。もちろん、情報の正確性や信頼性といった課題も存在するため、教育現場での適切な活用方法やリテラシー教育の重要性が高まっています。

一方で、TikTokは若手世代の社会的な意識を高め、アクションを促すプラットフォームとしても注目されています。環境問題、社会正義、政治参加など、様々なテーマに関する情報が拡散され、共感を呼んだ動画をきっかけに、オンラインやオフラインでのムーブメントが生まれるケースも増えています。短尺動画の持つ拡散力と共感性は、これまでリーチしにくかった層への情報伝達を可能にし、社会的な課題に対する意識を高める上で重要な役割を果たしています。

ただし、TikTokを通じた社会的な動きは、時に誤った情報や偏った意見の拡散、炎上といったリスクも伴います。そのため、ユーザー自身が情報を能力や、プラットフォーム側が健全な情報流通を促進するための対策を講じることが重要となります。

TikTokが教育現場や若手ムーブメントにおいて、持続的かつ建設的な役割を果たしていくためには、プラットフォームとしての責任ある運営と、ユーザーのリテラシー向上が不可欠です。今後、TikTokが単なる娯楽ツールとしてだけでなく、社会的な学びや変革を促進するプラットフォームとしてどのように進化していくのか、その挑戦から目が離せません。

4. Pinterest

2025年3月、ビジュアルディスカバリーエンジンとして知られるPinterestは、利用規約を改定し、生成AIのトレーニングデータとしてユーザーが投稿したコンテンツを利用する可能性を明示しました。この変更は、近年急速に進展するAI技術の活用という潮流の中で、プラットフォームがどのように対応していくかを示すものですが、同時にコンテンツの著作権やデータ利用に関する重要な問題を提起し、多くのクリエイターやユーザーの間で議論を呼んでいます。

Pinterestは、美しい画像やアイデアの発見、インスピレーションの源となるプラットフォームとして、多くのクリエイターにとって作品発表の場でもあります。今回の規約改定により、これらのクリエイターが作成し、共有してきたコンテンツが、明示的な同意なしにAIの学習データとして利用される可能性があることは、著作権侵害や意図しない利用に対する懸念を生み出します。特に、独自性の高い作品や労力をかけて制作されたコンテンツが、AIによって模倣されたり、新たなコンテンツの生成に利用されたりすることに対して、クリエイターは強い警戒感を抱いています。

また、データ利用の問題も深刻です。ユーザーがPinterestに投稿した画像には、個人の趣味嗜好や関心といったプライベートな情報が含まれている可能性があり、これらのデータがAIのトレーニングに利用されることで、予期せぬ形で個人の情報が分析されたり、利用されたりするのではないかという懸念も生まれます。プラットフォーム側は、これらのデータがどのように利用され、どのように保護されるのかについて、より透明性の高い説明責任を果たす必要があります。

今回の規約改定に対して、クリエイターコミュニティからは、対価還元の仕組みを求める声も上がっています。もし自身のコンテンツがAIの学習に貢献し、それによってプラットフォームやAI開発者が利益を得るのであれば、コンテンツの提供者であるクリエイターにも何らかの形でその利益が還元されるべきだという主張です。これは、音楽ストリーミングサービスにおけるアーティストへの収益分配や、ニュースサイトにおける記事の利用料といった、既存のコンテンツビジネスにおける課題とも共通するものです。

Pinterestは、規約改定の意図や具体的なデータ利用方法について、ユーザーやクリエイターに対して丁寧な説明を行うとともに、懸念や意見に真摯に耳を傾ける必要があります。生成AI技術の活用は、新たな可能性を秘めている一方で、著作権やプライバシーといった重要な倫理的課題も伴います。Pinterestがこれらの課題にどのように向き合い、クリエイターとの信頼関係を維持しながら、持続可能なプラットフォーム運営を目指すのか、今後の動向が注目されます。

5. note

5.1 生成AI技術の搭載

2025年3月、クリエイタープラットフォームnoteは、ユーザーの創作活動を支援するための新たな試みとして、生成AI技術を大幅に拡充しました。特に注目されるのは、対話型の文章生成機能の搭載です。これにより、ユーザーはAIと対話しながら、アイデア出しから文章の構成、表現の洗練まで、幅広い創作プロセスにおいてAIのサポートを受けることができるようになります。

これまでのAI文章生成ツールは、キーワードや短いプロンプトを入力することで、ある程度まとまった文章を自動生成するものが主流でしたが、noteの新たな対話機能は、よりインタラクティブな体験を提供します。ユーザーはAIに対して、書きたいテーマや伝えたい内容、文章のトーンなどを指示したり、生成された文章に対して修正や改善の指示を出したりすることができます。AIはこれらの指示を理解し、ユーザーの意図に沿った文章を生成しようと試みます。

この対話機能の導入は、特に文章作成に慣れていない初心者クリエイターにとって大きな助けとなる可能性があります。アイデアが浮かんでも、どのように文章にすれば良いかわからないといった悩みや、文章の構成に行き詰まってしまうといった課題に対して、AIが具体的な提案やアドバイスを行うことで、創作のハードルを下げることが期待されます。

また、経験豊富なクリエイターにとっても、この機能は新たな視点や表現方法の発見につながる可能性があります。自分では思いつかなかったような言葉遣いや構成をAIが提案することで、文章に新鮮な風を吹き込み、より魅力的なコンテンツを生み出すきっかけになるかもしれません。

ただし、AIが生成した文章はあくまで創作のサポートツールであり、最終的な責任は常にクリエイター自身が負うことになります。生成された文章のファクトチェックや、自身のオリジナリティを反映させるための編集作業は不可欠です。noteは、AI技術を活用しながらも、クリエイターの主体性を尊重し、独自の表現を生み出すための環境を提供していくことが求められます。

この新たな対話型文章生成機能が、noteのクリエイターコミュニティにどのような影響を与え、どのような新しいコンテンツが生み出されていくのか、今後の展開が注目されます。

5.2 多角的なサービス展開

2025年3月、クリエイタープラットフォームnoteは、既存のサービスを強化するだけでなく、新たな領域への展開も積極的に進めています。その一環として注目されるのが、新たな決済システム「noteマネー」の本格展開と、物語投稿に特化した新サイト「Tales」の先行公開です。

「noteマネー」は、これまでクリエイターへの収益分配やコンテンツ購入に利用されてきたnoteの決済システムを、より使いやすく、多機能なものへと進化させたものです。具体的な機能はまだ詳細には明らかにされていませんが、例えば、より多様な決済方法への対応、手数料の оптимизация 、クリエイターへの迅速な支払いなどが期待されます。noteマネーの導入は、クリエイターが自身の活動に見合った収益を得やすい環境を整備し、創作活動をより持続可能なものにすることを目的としていると考えられます。

一方、「Tales」は、小説や短編、エッセイといった物語作品の投稿と閲覧に特化した新しいプラットフォームです。これまでもnote上で物語作品を公開するクリエイターは多く存在しましたが、「Tales」は物語に特化することで、読者がより自分の好みに合った作品を見つけやすく、クリエイターはより多くの読者にリーチしやすい環境を提供することを目指しています。先行公開という形を取っていることから、今後ユーザーからのフィードバックを基に、機能の追加や改善が行われる可能性が高いでしょう。

これらの新たなサービス展開は、noteが単なるブログプラットフォームに留まらず、多様な表現活動を支援する総合的なクリエイタープラットフォームへと進化しようとする意図を示しています。noteマネーの導入は、クリエイターの経済的な自立を支援し、Talesの公開は、物語創作という特定のジャンルに焦点を当てることで、より深いコミュニティの形成を促す可能性があります。

今後、noteがこれらの新しいサービスをどのように連携させ、クリエイターと読者双方にとってより価値のあるプラットフォームを構築していくのか、その動向に注目が集まります。多角的なサービス展開を通じて、noteがクリエイターエコノミーのさらなる発展に貢献することが期待されます。

6. Lemon8

6.1 TikTokとの連携強化

2025年3月、ライフスタイル共有プラットフォームLemon8は、同じByteDance傘下の人気短尺動画プラットフォームTikTokとの連携を一層強化する動きを見せています。その具体的な施策の一つとして、Lemon8のプロフィール機能が大幅に向上しました。今回のアップデートにより、ユーザーは自身のLemon8プロフィールにTikTokアカウントへの直接リンクを掲載することが可能になったのです。

この機能向上は、Lemon8とTikTokの両プラットフォームを利用するクリエイターにとって、大きなメリットをもたらします。Lemon8でライフスタイルに関する質の高いコンテンツを発信し、TikTokでよりカジュアルな動画コンテンツを展開している場合、それぞれのプラットフォームのフォロワーを相互に誘導しやすくなります。これにより、クリエイターは自身の活動の幅を広げ、より多くのユーザーとの接点を築くことができるようになります。

また、ユーザーにとっても、興味のあるLemon8クリエイターがTikTokでどのような活動をしているのか、あるいはその逆も容易に把握できるようになるため、情報収集の効率が向上し、よりパーソナライズされたコンテンツ体験を得られることが期待されます。

この連携強化は、ByteDanceグループ全体としてのシナジー効果を高めるための戦略的な動きと言えるでしょう。異なる特性を持つプラットフォーム間でユーザーを相互に送客することで、グループ全体のユーザーエンゲージメントを高め、広告収益の増加にも繋がる可能性があります。

今後、Lemon8とTikTokの間で、プロフィール連携だけでなく、コンテンツの相互表示や共同キャンペーンの実施など、さらに深い連携が進むことが予想されます。両プラットフォームがそれぞれの強みを活かしながら、どのように連携していくのか、その動向に注目が集まります。

6.2 認知度向上と利用シーンの拡大

2025年3月、ライフスタイル共有プラットフォームLemon8は、その認知度向上と新たなユーザー層の獲得に向けて、重要な一歩を踏み出しました。Googleのハッシュタグ検索において、Lemon8のコンテンツが絞り込みの対象として採用されたのです。

これまで、特定の情報をGoogleで検索する際、キーワードに加えてハッシュタグを用いることで、関連性の高い情報を効率的に見つけることができました。今回のGoogleによるLemon8のハッシュタグ検索採用により、ユーザーがGoogle上で特定のライフスタイルに関する情報をハッシュタグ付きで検索した際に、Lemon8に投稿された関連コンテンツが検索結果に表示されるようになります。

これは、Lemon8にとって大きなチャンスと言えます。これまでLemon8の存在を知らなかったGoogleユーザーが、検索を通じてLemon8の質の高いライフスタイルコンテンツに触れる機会が増えるため、新規ユーザーの獲得に繋がる可能性が高まります。特に、美容、ファッション、グルメ、旅行といった、Lemon8の得意とする分野の情報に関心を持つユーザーにとって、Lemon8は新たな情報源となることが期待されます。

また、Lemon8の既存ユーザーにとっても、自身が投稿したコンテンツがより多くの人の目に触れる機会が増えるため、モチベーション向上に繋がるでしょう。質の高いコンテンツを発信するクリエイターにとっては、Google検索からの流入を通じて、フォロワー数の増加や認知度向上といったメリットを享受できる可能性があります。

Googleハッシュタグ検索への対応は、Lemon8が単なるアプリ内のプラットフォームとしてだけでなく、より広いインターネット空間においても情報発信力を高め、存在感を増していくための重要な戦略と言えるでしょう。今後、Lemon8がこの機会を最大限に活かし、どのようにユーザーベースを拡大し、利用シーンを広げていくのか、注目されます。

7. Discord

7.1 スマホ版アプリに動画広告導入

2025年3月、ゲーマーや特定のコミュニティが集うコミュニケーションプラットフォームDiscordは、収益拡大に向けた新たな施策として、スマートフォン版アプリへの動画広告の導入を発表しました。2025年6月より、一部の無料ユーザーを対象に、特定の箇所で動画広告が表示されるようになる予定です。

これまで、Discordの主な収益源は、有料プランであるNitroのサブスクリプション料金や、サーバーブーストの課金などでした。しかし、さらなる成長とサービス拡充のためには、新たな収益源の確保が不可欠であると判断されたと考えられます。スマートフォンは多くのユーザーが利用する主要なアクセスポイントであるため、ここに広告を導入することで、より多くの広告インプレッションを獲得し、収益増加に繋げる狙いがあります。

この動画広告の導入は、ユーザー体験に与える影響が懸念されます。特に、広告が表示されるタイミングや頻度、広告の内容によっては、ユーザーの快適性を損なう可能性があります。Discord側は、ユーザーの反発を最小限に抑えるため、広告の表示方法やターゲティング、広告の種類などを慎重に検討する必要があるでしょう。例えば、ゲームプレイ中や重要なコミュニケーションの妨げにならないような配慮や、ユーザーが興味を持ちやすい広告の配信などが求められます。

一方、有料プランであるNitroの価値を高めることで、無料ユーザーから有料ユーザーへの移行を促す効果も期待できます。広告表示のない快適な環境や、Nitro限定の機能を提供することで、有料プランの魅力を高め、収益基盤の安定化を図る狙いもあると考えられます。

Discordが、ユーザー体験を損なうことなく、効果的に収益を拡大できるのか、今後の広告導入の状況やユーザーの反応を注視していく必要があります。

7.2 Operaブラウザとの統合執筆機能

2025年3月、コミュニケーションプラットフォームDiscordは、ユーザーの利便性向上を目指し、Operaブラウザとの新たな統合機能を発表しました。今回の統合により、Operaブラウザのユーザーは、Discordのテキストチャンネル内で直接文章を作成し、送信することが可能になります。

これまで、Discord上で文章を作成する際には、通常Discordのアプリケーション内で操作を行う必要がありましたが、今回のOperaブラウザとの統合により、ブラウジング中に気になった情報やアイデアを、別のアプリケーションに切り替えることなく、すぐにDiscordのコミュニティと共有できるようになります。これは、特定のトピックについてWebサイトを見ながら議論したり、共同でドキュメントを作成したりする際に、非常にスムーズな連携を実現します。

例えば、オンラインゲームの攻略情報を共有するDiscordサーバーのメンバーが、Operaブラウザで攻略サイトを見ながら、その内容についてDiscordのテキストチャンネルで議論するといった使い方が考えられます。これまでは、ブラウザとDiscordアプリを頻繁に切り替える必要がありましたが、統合機能によって、より効率的に情報共有とコミュニケーションを行うことができるようになります。

今回のOperaブラウザとの統合は、Discordが単なるコミュニケーションツールとしてだけでなく、様々なオンライン活動の中心となるプラットフォームを目指していることを示唆しています。他のブラウザやアプリケーションとの連携を強化することで、ユーザーのワークフローを改善し、より快適なオンライン体験を提供しようとする試みと言えるでしょう。

今後、Discordが他のサービスとの連携をさらに拡大していくのか、また、今回のOperaブラウザとの統合がユーザーにどのように受け入れられるのか、注目されます。複数サービスをシームレスに連携させることで、Discordはより多くのユーザーにとって不可欠なプラットフォームとなる可能性を秘めています。

8. BeReal

8.1 「近く」タブの実装

2025年3月7日、フランス発のSNSアプリBeRealは、ユーザー間の偶発的な出会いや繋がりを促進するための新たな機能として、「近く」タブを実装しました。BeRealは、「盛らない」日常の瞬間を共有することをコンセプトとしており、1日に1回、通知が来てから2分以内に撮影した写真(インカメラとアウトカメラ同時撮影)を投稿するというユニークな仕組みが特徴です。

今回追加された「近く」タブは、位置情報サービスを利用して、近隣にいる他のBeRealユーザーの投稿を閲覧できる機能です。ただし、プライバシーへの配慮から、正確な位置情報が公開されるわけではなく、ある程度の範囲内で「近くにいる」ユーザーの投稿が表示されると考えられます。

この新機能の導入により、これまで主に友人や知人との繋がりが中心だったBeRealにおいて、地理的に近い場所に住むユーザーとの新たな交流が生まれる可能性があります。共通の趣味や関心を持つユーザーが、近所の風景や日常の出来事を共有し合うことで、オンライン上だけでなく、現実世界での繋がりが生まれるきっかけになるかもしれません。

一方で、位置情報を活用する機能であるため、プライバシーに関する懸念も存在します。BeReal側は、ユーザーが自身の位置情報をどの程度公開するかを設定できるなど、プライバシー保護のための対策をしっかりと講じる必要があるでしょう。

「近く」タブの導入が、BeRealのユーザーエンゲージメントや新規ユーザー獲得にどのように影響するのか、今後の動向が注目されます。BeRealのコンセプトである「リアル」な繋がりを、オンラインとオフラインの両面からどのように発展させていくのか、その戦略に期待が高まります。

8.2 日本国内での浸透率

2025年3月現在、BeRealは日本国内において450万人以上の利用者を抱えるまでに成長しており、特にZ世代と呼ばれる若年層の間で高い浸透率を示しています。BeRealの「盛らない」「ありのまま」の日常を共有するというコンセプトは、SNS疲れを感じていたり、よりリアルな繋がりを求めていたりする若者たちの共感を呼び、急速にユーザー数を伸ばしてきました。

従来のSNSのように、加工された写真や華やかな日常を競い合うのではなく、その瞬間のありのままを共有するBeRealのスタイルは、若者たちの間で新たなコミュニケーションの形として受け入れられています。1日に1回という投稿頻度も、常にSNSに張り付いている必要がないため、精神的な負担が少ないという点も支持されている理由の一つと考えられます。

日本国内でのBeRealの利用シーンは多岐にわたります。友人同士でその瞬間の日常を共有し合うのはもちろんのこと、同じ趣味を持つ仲間と繋がったり、大学のサークルや地域のコミュニティ内で利用されたりするケースも見られます。また、海外の友人とのリアルタイムなコミュニケーションツールとしても活用されており、グローバルな繋がりを築く上でも一役買っています。

Z世代の高い支持を背景に、BeRealは今後も日本国内でのユーザー数をさらに増やしていく可能性があります。ただし、その成長を持続させるためには、ユーザーの飽きを防ぐための新たな機能の追加や、プライバシー保護、誹謗中傷対策といった課題にもしっかりと取り組む必要があります。

BeRealが、日本国内のSNSシーンにおいて、どのような独自の地位を確立していくのか、その動向から目が離せません。若者たちの間で支持される「リアル」という価値観が、今後のSNSのあり方にどのような影響を与えていくのか、注目されます。

9. LinkedIn

9.1 全世界と日本国内のユーザー数

2025年3月現在、ビジネス特化型SNSであるLinkedInは、全世界で10億人以上のユーザーを擁する巨大なプラットフォームへと成長を遂げています。これは、世界中のビジネスプロフェッショナルにとって、キャリア形成、人脈構築、情報収集、そしてビジネス機会の創出において、LinkedInが不可欠なツールとなっていることを示しています。多様な業界や職種のプロフェッショナルが集まるLinkedInは、グローバルなビジネスネットワークの中核的な役割を果たしています。

一方、日本国内においてもLinkedInの利用者数は着実に増加しており、400万人以上のユーザーがビジネスシーンで活用しています。グローバルと比較するとまだ規模は小さいものの、近年、日本企業の人事採用や人材育成、個人のキャリアアップに対する意識の高まりとともに、LinkedInの重要性が認識され始めています。外資系企業やグローバル展開を目指す企業を中心に、LinkedInを活用した採用活動や海外のビジネスパートナーとの連携が進んでいます。

また、近年では、国内のスタートアップ企業や中小企業においても、LinkedInを活用して自社の情報を発信したり、新たなビジネスチャンスを探ったりする動きが広がっています。個人のレベルでも、自身のスキルや経験をアピールしたり、興味のある業界の最新情報を収集したり、キャリアに関するアドバイスを求めたりする場として、LinkedInの利用が浸透しつつあります。

全世界で10億人、日本国内で400万人というユーザー数は、LinkedInがビジネスプロフェッショナルにとって、国内外を問わず重要なプラットフォームであることを示しています。今後、日本国内においても、働き方の多様化やグローバル化の進展に伴い、LinkedInの利用者数はさらに増加していくことが予想されます。

9.2 生成AIの活用

2025年3月、ビジネス特化型SNS LinkedInは、プラットフォームの利便性と効率性を向上させるため、生成AI技術の積極的な活用を推進しています。特に注力しているのが、求人機能とビジネス向けサービスの拡充です。

求人機能においては、生成AIを活用することで、求職者と求人情報のマッチング精度を飛躍的に高めることが期待されています。例えば、求職者のスキルや経験、職務経歴などのプロフィール情報をAIが解析し、その人に最適な求人情報を自動的にレコメンドしたり、企業が求める人材像と合致する候補者をAIが抽出して提示したりすることが可能になります。これにより、求職者は膨大な求人情報の中から自分に合ったものを見つけやすくなり、企業は効率的に適切な人材を採用できるようになります。

また、求人情報の作成においても、生成AIの活用が進んでいます。企業は、職務内容や必要なスキルといった基本的な情報を入力するだけで、AIが魅力的な求人広告の文章を自動生成するといった機能が導入される可能性があります。これにより、人事担当者の負担を軽減し、より効果的な採用活動を支援することが期待されます。

ビジネス向けサービスにおいても、生成AIは様々な形で活用されています。例えば、営業担当者が顧客とのコミュニケーションで使用するメールの文章をAIが提案したり、マーケティング担当者がターゲット層に響くコンテンツのアイデアをAIから得たりするような応用が考えられます。また、LinkedInラーニングのような教育プラットフォームにおいては、個々のユーザーの学習履歴やスキルレベルに合わせて、パーソナライズされた学習プランをAIが作成するといった活用も期待されています。

LinkedInにおける生成AIの活用は、ユーザーエクスペリエンスの向上だけでなく、ビジネスの効率化や新たな価値創造にも繋がる可能性を秘めています。今後、LinkedInがAI技術をどのように進化させ、ビジネスプロフェッショナルにとってより強力なプラットフォームへと成長していくのか、注目されます。

10. Eight

10.1 名刺管理からSNS機能へ

2025年3月、これまで主にオンライン名刺管理サービスとして知られてきたEightは、そのサービス展開を大きく進展させています。単なる名刺情報のデジタル化に留まらず、ビジネスプロフェッショナル同士の繋がりを強化し、新たなビジネスチャンスを創出するためのSNS機能へと進化を遂げています。

その一環として、地方銀行である山梨中央銀行とのパートナーシップ契約が締結されました。この提携により、山梨中央銀行の顧客は、Eightの持つネットワークや情報発信機能を活用することで、地域を超えた新たなビジネス機会の創出や、販路拡大などが期待されます。地域金融機関との連携は、Eightが地方創生や地域経済の活性化にも貢献しようとする姿勢を示していると言えるでしょう。

さらに、Eightは入退室管理システムとの連携も開始しました。これにより、オフィスへの入退室記録とEightのプロフィール情報が紐づけられることで、例えば、会議やイベント後にEight上でスムーズに連絡を取り合ったり、過去に同じオフィスにいたことがある人を検索したりといった、新たなビジネスコミュニケーションの形が生まれる可能性があります。これは、オンラインとオフラインのビジネスシーンをシームレスに繋ぐための重要な一歩と言えるでしょう。

これらのサービス展開は、Eightが単なる名刺管理ツールから、ビジネスプロフェッショナルにとって不可欠なプラットフォームへと進化しようとする明確な意図を示しています。名刺交換を起点としたビジネスネットワークの構築、情報共有、そして新たなビジネスチャンスの創出を支援することで、ユーザーのビジネス活動全体をサポートすることを目指していると言えるでしょう。今後、Eightがどのような新たな機能やサービスを展開し、ビジネスシーンにおけるプレゼンスを高めていくのか、注目されます。

10.2 コミュニケーションとビジネスチャンス

Eightは、そのサービス展開の進展とともに、着実にユーザー基盤を拡大しています。名刺管理というビジネスパーソンにとって普遍的なニーズに応えることで、幅広い層のユーザーを獲得してきました。デジタル化された名刺データは、単なる連絡先リストとしてだけでなく、ユーザー同士の繋がりを可視化し、ビジネスにおけるコミュニケーションを活性化させるための基盤となっています。

Eightの強みの一つは、正確性の高い名刺データです。OCR(光学文字認識)技術と手動による補正を組み合わせることで、紙の名刺情報を高精度にデジタル化し、常に最新の情報に保つことができます。これにより、ユーザーは信頼性の高い情報に基づいたコミュニケーションが可能となり、ビジネスチャンスを逃すリスクを低減することができます。

拡大するユーザー基盤は、Eight上で活発なコミュニケーションを生み出し、新たなビジネスチャンスの創出に繋がっています。例えば、Eightのフィード機能を通じて、自身の近況やビジネスに関する情報を発信したり、他のユーザーの投稿にリアクションしたりすることで、これまで接点のなかったビジネスパーソンとの繋がりが生まれることがあります。また、共通の知人を通じて紹介を受けたり、興味のある分野の専門家を見つけてコンタクトを取ったりすることも容易になります。

さらに、Eightが提供する企業ページ機能は、企業が自社の情報を発信し、ブランドイメージを向上させるための有効なツールとなっています。採用活動においても、候補者の情報をEight上で確認したり、ダイレクトにメッセージを送ったりすることができ、効率的な採用活動を支援します。

Eightは、名刺データを起点としたコミュニケーションを活性化させることで、ユーザー間の信頼関係を構築し、長期的なビジネスパートナーシップの形成を支援することを目指しています。今後、拡大するユーザー基盤を活かし、どのような新たなビジネスチャンスが生まれていくのか、その動向に期待が高まります。

11. mixi2

11.1 コミュニティ機能の強化

かつて日本で大きな人気を博したSNS mixiの精神を受け継ぐmixi2は、既存ユーザーのエンゲージメントを高めるため、そして新たな魅力を創出するために、コミュニティ機能の強化に注力しています。2025年3月には、その具体的な施策として、期間限定のリアクション機能が追加されました。

mixiといえば、共通の趣味や関心を持つ人々が集まる「コミュニティ」がその核となる機能の一つでした。mixi2もそのDNAを受け継ぎ、ユーザーが様々なテーマのコミュニティに参加し、交流を深めることができる場を提供しています。今回追加された期間限定リアクションは、特定の期間やイベントに合わせて利用できる特別な絵文字やスタンプのようなもので、ユーザーはこれらのリアクションを使って、投稿やコメントに対してより反応を示すことができます。

期間限定という性質を持つことで、ユーザーは「今しか使えない」という特別感を抱き、積極的にリアクションを活用する動機付けになります。これにより、コミュニティ内の投稿に対するインタラクションが活発化し、ユーザー間のコミュニケーションがより盛り上がることが期待されます。また、どのような期間限定リアクションが登場するのかという期待感も、ユーザーの継続的な利用を促す要素となるでしょう。

この機能追加は、既存ユーザーにとってmixi2のコミュニティ機能がより楽しく、魅力的なものになることを目指すものです。過去のmixiの成功体験を踏まえつつ、現代のSNSのトレンドも取り入れながら、ユーザーエンゲージメントの向上を図る狙いがあると考えられます。今後、期間限定リアクションがコミュニティの活性化にどのような影響を与えるのか、注目されます。

11.2 新たな利用層の獲得

mixi2は、かつてのmixiユーザーを中心に一定の支持を得ていますが、全体的な利用者数の伸び悩みという課題に直面しています。SNS市場は競争が激しく、常に新しいプラットフォームや機能が登場する中で、既存ユーザーの継続利用を促しつつ、新たな利用層を獲得していくことが、今後の成長にとって不可欠な要素となります。

mixi2が新たな利用層を獲得するためには、既存のmixiユーザーだけでなく、これまでSNSにあまり馴染みがなかった層や、他のSNSに不満を感じている層に対して、mixi2ならではの独自の価値を提供する必要があります。例えば、よりプライベートなコミュニケーションを重視するユーザーや、特定の趣味や関心を持つ仲間と深く繋がりたいユーザーなど、ターゲット層を明確にし、そのニーズに応えるような機能やコンテンツを強化していくことが考えられます。

また、mixiのブランドイメージは、一部のユーザーにとっては懐かしさを感じるものであっても、若い世代にとっては馴染みが薄い可能性があります。新たな利用層、特に若い世代にアピールするためには、現代的なデザインやインターフェースの採用、新しいコミュニケーション機能の導入、そして彼らが関心を持つようなコンテンツの提供などが求められるでしょう。

さらに、マーケティング戦略の見直しも重要です。mixi2の魅力を効果的にターゲット層に伝えるためのプロモーション活動や、他のプラットフォームとの連携、インフルエンサーマーケティングなども検討すべきかもしれません。

利用者数の伸び悩みは、mixi2が持続的な成長を遂げる上で避けて通れない課題です。既存ユーザーの満足度を高めつつ、新たな利用層をどのように開拓していくのか、今後の戦略に注目が集まります。

12. Bluesky

12.1 動画投稿機能の拡長

Twitter(現X)の共同創業者であるジャック・ドーシー氏が主導する分散型SNS Blueskyは、ユーザーエクスペリエンスの向上と表現力の強化を目指し、動画投稿機能の拡長を実施しました。2025年3月より、これまでよりも長い3分間の動画投稿が可能となり、ユーザーはより豊かなコンテンツを共有できるようになりました。

Blueskyは、テキストベースのコミュニケーションを主体とするSNSですが、視覚的な表現の重要性も認識しており、これまでも短い動画の投稿機能を提供してきました。今回の動画投稿時間の拡長は、ユーザーがより詳細な情報やストーリーを動画を通じて伝えたいというニーズに応えるものです。例えば、チュートリアル動画、Vlog形式の日常記録、イベントのハイライトなど、より多様なコンテンツがBluesky上で共有されることが期待されます。

動画コンテンツは、テキストに比べてより多くの情報を伝えやすく、ユーザーのエンゲージメントを高める効果も期待できます。Blueskyのユーザーにとっても、これまで文字だけでは伝えきれなかったニュアンスや臨場感を表現できるようになり、コミュニケーションの幅が広がります。

ただし、動画コンテンツの増加は、プラットフォームのトラフィック増加やストレージ容量の圧迫といった課題も引き起こす可能性があります。Blueskyは、これらの技術的な課題に対応しつつ、ユーザーが快適に動画コンテンツを閲覧・投稿できる環境を維持していく必要があります。

今回の動画投稿機能の拡長が、Blueskyのユーザー数増加やアクティビティ向上にどのように貢献するのか、今後の展開が注目されます。分散型SNSとしての独自性を保ちつつ、ユーザーにとって魅力的で使いやすいプラットフォームへと進化していくことが期待されます。

12.2 スパム対策と生成AI

分散型SNS Blueskyは、健全なプラットフォーム運営を重要な課題として捉え、スパム対策の強化と生成AIの利用可否設定の導入を進めています。

スパムアカウントや悪意のあるボットの活動は、SNSプラットフォーム全体の信頼性を損なうだけでなく、一般ユーザーの体験を著しく低下させる要因となります。Blueskyは、初期から招待制を採用するなど、ある程度のスパム対策を講じてきましたが、ユーザー数の増加に伴い、より高度で包括的な対策が求められています。具体的な対策としては、アカウント作成時の認証強化、不審なアクティビティの監視、ユーザーからの報告機能の充実などが考えられます。また、機械学習などの技術を活用した自動検知システムの導入も検討されているかもしれません。

一方、近年急速に発展している生成AI技術の利用についても、Blueskyは慎重な姿勢を示しています。生成AIは、文章や画像を自動生成する能力を持つため、コンテンツ制作の効率化や新しい表現方法の可能性を秘めている一方で、誤情報や悪意のあるコンテンツの拡散、著作権侵害といったリスクも孕んでいます。

このような背景から、Blueskyはユーザーに対して、生成AIが作成したコンテンツであるかどうかを開示する機能や、生成AIが作成したコンテンツの表示・非表示を設定できるオプションを提供する可能性があります。これにより、ユーザーは自身が受け取る情報を適切に判断し、より安心してプラットフォームを利用できるようになります。

Blueskyが、スパム対策を強化し、生成AIの利用に関する透明性を提供することで、健全で信頼性の高いプラットフォームを構築できるのか、その取り組みに注目が集まります。分散型SNSとしての理念を堅持しつつ、安全で快適なユーザー環境を実現することが、今後の成長の鍵となるでしょう。

13. SnapChat

13.1 プラチナ加入者向けビデオレンズ導入

2025年3月、若年層を中心に人気を集めるSnapchatは、最新のAI技術を積極的に導入し、ユーザー体験の向上を図っています。その一環として、有料サブスクリプションサービスであるSnapchat+のプラチナ加入者向けに、新たなAIを活用したビデオレンズの提供を開始しました。

Snapchatの大きな特徴の一つが、AR(拡張現実)技術を活用した多様なレンズ機能です。ユーザーは、自分の顔や周囲の環境に様々なエフェクトやアニメーションを重ねて、ユニークな写真や動画を撮影し、友人と共有することができます。今回導入されたプラチナ加入者向けのビデオレンズは、最新のAI技術を駆使することで、これまで以上に高度でインタラクティブな体験を提供することが期待されます。

具体的な機能としては、例えば、リアルタイムでの高度な顔認識による変形、背景の自然な置換や合成、ジェスチャーによるエフェクトの制御、あるいはユーザーの表情や動きに合わせた動的なアニメーションなどが考えられます。これらのAIを活用したビデオレンズは、ユーザーに斬新で遊び心のある視覚体験を提供し、Snapchatでのコミュニケーションをさらに豊かなものにするでしょう。

プラチナ加入者限定の機能として提供することで、有料サブスクリプションの魅力を高め、収益源の多様化を図る狙いもあると考えられます。Snapchatは、常に新しい技術を取り入れ、若年層のトレンドを牽引するプラットフォームであり続けるために、AI技術の活用を今後も積極的に進めていくと予想されます。

13.2 プレミアム会員向けサービスの充実

Snapchatは、技術革新を積極的に取り入れ、特にプレミアム会員であるSnapchat+加入者向けのサービスを充実させることで、ユーザー体験の向上を図っています。最新AI技術の導入によるビデオレンズの提供はその一例であり、他にも様々な限定機能や特典を提供することで、有料プランの価値を高め、ユーザーエンゲージメントの向上を目指しています。

プレミアム会員向けのサービス充実策としては、例えば、限定的なフィルターやエフェクトへのアクセス、投稿の再視聴機能の拡張、アプリのカスタマイズオプションの増加、優先的なサポートの提供などが考えられます。これらの特典は、熱心なSnapchatユーザーにとって魅力的なインセンティブとなり、有料プランへの加入を促進する効果が期待されます。

Snapchatは、日常的なコミュニケーションツールとしての役割だけでなく、AR技術を駆使したエンターテイメントプラットフォームとしての側面も持ち合わせています。プレミアム会員向けのサービスを強化することで、より遊び心があり、創造的な体験を提供し、ユーザーのロイヤリティを高めることを目指していると言えるでしょう。

技術革新は、Snapchatの成長の重要な原動力であり続けています。今後も、ARやAIといった最先端技術を積極的に取り入れ、ユーザーに新しい驚きと楽しさを提供することで、競争の激しいSNS市場において独自の地位を確立していくことが期待されます。

14. Clubhouse

14.1 「AirChat」との競合

音声SNSの先駆けであるClubhouseは、一時的なブームを過ぎたものの、2025年3月現在でも欧米市場を中心に一定の勢いを保っています。特に、特定の専門分野や興味関心を持つ人々が集まるコミュニティにおいては、リアルタイムな音声での交流が依然として活発に行われています。

しかし、Clubhouseを取り巻く環境は常に変化しており、新たな競合サービスの登場もその動向に影響を与えています。特に注目されるのが、シリアルアントレプレナーであるナヴァル・ラヴィカント氏とエンジェル投資家であるジェイソン・カラカニス氏が共同で立ち上げた音声プラットフォーム「AirChat」です。

AirChatは、Clubhouseと同様にリアルタイムな音声コミュニケーションとしていますが、テキストチャット機能の充実や、より短いスレッド形式での会話、後から内容を振り返りやすい録音機能など、Clubhouseにはない独自の機能を提供することで、新たなユーザー層を獲得しようとしています。

Clubhouseは、先行者としてのブランド力や、これまで培ってきたユーザーコミュニティという強みを持っていますが、AirChatのような新しいプラットフォームの登場は、市場における競争を激化させ、ユーザーの選択肢を広げることになります。Clubhouseが今後も欧米市場でその地位を維持し、さらに成長していくためには、AirChatをはじめとする競合サービスの動向を注視しつつ、自身のプラットフォームの魅力を高めるための革新を続ける必要があるでしょう。

14.2 音声によるコミュニケーションの可能性

Clubhouseは、一時的な爆発的なブームは過ぎ去ったものの、2025年3月現在においても、音声によるリアルタイムなコミュニケーションという独自の価値を提供し続け、一定のユーザー層をしっかりと獲得しています。特に、移動中や作業中など、画面を見る必要のない状況で情報収集をしたり、興味のあるテーマについて他のユーザーと気軽に意見交換をしたりしたいというニーズを持つ層に支持されています。

Clubhouseの特徴である「ルーム」と呼ばれる会話スペースでは、様々なテーマでリアルタイムな音声会話が繰り広げられており、ユーザーは興味のあるルームに参加して話を聞いたり、自ら発言したりすることができます。著名人や専門家がモデレーターを務めるルームでは、質の高い情報や深い議論が交わされることもあり、学びや自己啓発の場としても活用されています。

また、特定のコミュニティ内での交流ツールとしても、Clubhouseは一定の役割を果たしています。趣味のサークルやオンラインサロンなど、共通の関心を持つ人々が集まる場において、テキストベースのコミュニケーションに加えて、よりインタラクティブな音声での交流を提供することで、コミュニティの結束力を高める効果が期待できます。

ただし、Clubhouseが今後さらに成長していくためには、ユーザー層の多様化や、収益化モデルの確立、そして他のプラットフォームとの差別化といった課題に取り組む必要があります。音声によるコミュニケーションの可能性を追求し、独自の価値を提供し続けることで、Clubhouseは特定のニーズを持つユーザーにとって不可欠なプラットフォームとしての地位を確立していく可能性があります。

15. NoPlace

15.1 継続的な情報発信

地域密着型SNSであるNoPlaceは、特定の地域に特化した情報発信とコミュニティ形成を重視しており、2025年3月においても、そのコンセプトに基づいた継続的な情報発信と、ユーザー体験を向上させるための新サービスの展開が期待されています。

NoPlaceの強みは、地域住民ならではのローカルな情報や、その地域で活動する店舗やイベントに関する情報が集約されている点です。ユーザーは、NoPlaceを通じて、近所の美味しいレストランの情報、地域のイベント情報、生活に役立つ地域ニュースなどを手軽に得ることができます。また、地域住民同士が交流し、コミュニティを形成する場としても機能しています。

新サービスの展開においては、例えば、地域のお店の商品やサービスをオンラインで購入できるEC機能の追加、地域住民同士が不用品を交換したり譲り合ったりできるフリマ機能の導入、地域のボランティア活動やイベントへの参加を促すマッチング機能の強化などが考えられます。これらの新サービスは、NoPlaceを単なる情報共有ツールから、地域住民の生活をより豊かにするための総合的なプラットフォームへと進化させる可能性があります。

今後もNoPlaceが、地域に根差した情報発信を継続し、ユーザーニーズに応じた新サービスを展開することで、地域住民にとってかけがえのない存在となることが期待されます。

15.2 地域密着型SNS

NoPlaceは、地域密着型SNSとしての独自の地位を確立するために、様々な取り組みを続けています。大手SNSがグローバルな情報発信や広範なネットワーク形成を重視するのに対し、NoPlaceは特定の地域に焦点を当てることで、より深い繋がりと信頼感のあるコミュニティの形成を目指しています。

地位確立のための具体的な取り組みとしては、地域の店舗や団体との連携強化が挙げられます。地元の飲食店や商店、自治体、NPO法人などと協力し、NoPlaceを通じて地域の情報を積極的に発信したり、共同でイベントを企画したりすることで、地域住民のNoPlaceへの関与を深めることができます。

また、ユーザーインターフェースや機能についても、地域住民にとって使いやすく、魅力的なものにするための改善が継続的に行われています。例えば、地域ごとの掲示板機能の充実、災害時の情報共有機能の強化、地域の話題に特化したニュースフィードの提供などが考えられます。

さらに、他の地域SNSとの差別化を図るために、NoPlaceならではのユニークな機能やサービスを開発することも重要です。地域の伝統文化や特産品に焦点を当てたコンテンツの提供、地域貢献活動へのインセンティブ付与、地域経済の活性化に繋がるような仕組みの導入などが考えられます。

地域密着型SNSとしてNoPlaceが確固たる地位を築くためには、地域住民のニーズを深く理解し、そのニーズに応えるための持続的な努力が不可欠です。地域社会との連携を強化し、独自の価値を提供することで、NoPlaceは地域住民にとってなくてはならないプラットフォームとなる可能性を秘めています。

16. Googleマップ・Googleビジネスプロフィール

16.1 ローカルガイドの10周年記念

Googleマップは、世界中の地域情報を網羅した地図サービスとして、私たちの日常生活に欠かせないツールとなっています。その地域情報の充実に大きく貢献しているのが、ユーザーによるレビュー投稿プログラム「ローカルガイド」です。2025年3月には、このローカルガイドプログラムが10周年を迎え、長年にわたるユーザーの貢献を記念する様々な取り組みが行われる予定です。

ローカルガイドは、世界中のユーザーが訪れた場所のレビューや写真、評価などを投稿することで、Googleマップの情報をより豊かなものにするための重要な役割を果たしています。ローカルガイドの活動によって、新しいお店や穴場スポットの情報が共有されたり、施設の詳細な情報や利用者のリアルな声が届けられたりすることで、Googleマップは単なる地図以上の価値を持つ情報プラットフォームとなっています。

10周年を記念して、Googleはローカルガイドの貢献に対する感謝を示すとともに、今後のさらなる参加を促すためのキャンペーンやイベントなどを企画している可能性があります。例えば、長年の貢献者への特別なバッジの付与、地域情報の точность 向上に貢献したユーザーへの特典提供、ローカルガイド同士の交流を深めるためのオンラインまたはオフラインのイベント開催などが考えられます。

ローカルガイドプログラムは、ユーザー参加型の地域情報プラットフォームの成功例として、他のサービスにとっても参考になる点が多くあります。今後も、ローカルガイドのコミュニティが活性化し、Googleマップを通じてより正確で役立つ地域情報が世界中に共有されていくことが期待されます。

16.2楽天Pay利用店舗の検索表示

GoogleマップおよびGoogleビジネスプロフィールは、ユーザーにとって有益な商業情報を充実させるための取り組みを継続的に行っています。2025年3月には、その一環として、新たに楽天Payを利用できる店舗がGoogleマップの検索結果やGoogleビジネスプロフィール上で明確に表示されるようになりました。

近年、キャッシュレス決済の普及が進んでおり、特に楽天Payは多くのユーザーに利用されている決済サービスの一つです。Googleマップで店舗を検索する際に、「楽天Payが使えるお店を探したい」というニーズは少なくありません。今回の対応により、ユーザーはGoogleマップ上で店舗を検索する際に、楽天Payの利用可否を簡単に確認できるようになり、より便利に店舗を選ぶことができるようになります。

店舗側にとっても、楽天Payの利用が可能であることをGoogleマップ上でアピールできることは、楽天Payユーザーの来店を促す上で有効な手段となります。Googleビジネスプロフィールを適切に管理している店舗であれば、自動的に楽天Payの対応状況が表示されるようになるため、特別な設定は不要であると考えられます。

今回の楽天Payとの連携は、Googleマップが単なる地図情報を提供するだけでなく、ユーザーの購買行動を支援するためのプラットフォームとしての機能を強化していることを示しています。今後も、様々な決済サービスや商業情報との連携を進めることで、ユーザーにとってより価値のある情報を提供していくことが期待されます。

#横田秀珠 #Xニュース #TikTokニュース #mixi2ニュース #LINEニュース #Pinterestニュース #BeRealニュース #Blueskyニュース #noteニュース #Eightニュース #SnapChatニュース