情報リテラシー論03検索エンジンの変遷と進化’25長岡造形大学

もう少し買わないと足りなかったな。

また買い物に行かないとだ(笑)

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

さて、本題です。

恒例の長岡造形大学で行う

情報リテラシー論の講義が

今年も後期から始まりました。

https://www.nagaoka-id.ac.jp/about/academics/curriculum/liberal-arts/

検索エンジンの変遷と進化として

第3回めの講義を行いました。

https://www.youtube.com/watch?v=48-EYeYSikk

情報リテラシー論03検索エンジンの変遷と進化’25長岡造形大学

情報リテラシー論03検索エンジンの変遷と進化’25長岡造形大学

→ 以降、検索結果が同じに

「幕の内弁当」のようなポータルサイト!様々なWEBサービスが詰まっていて、ホームページに設定する人が多かった

1992年: 111万サイトに到達 📈

人力でのカテゴリー分類が破綻!この時、Googleが誕生

カテゴリーを辿って情報を探す

= 図書館で本棚を歩き回る

カテゴリ登録で上位表示

キーワード検索で直接アクセス

= 司書に聞いて案内してもらう

ページランクで評価

メニューは5〜7個が限界。人間が管理できる分類には物理的な限界がある。7⁷(82万)を超えると、カテゴリー分類は機能不全に陥る。

- Google – 広告の会社(検索連動型広告が収益源)

- Apple – ハードウェアの会社(iPhone、Mac等のデバイス販売)

- Facebook – 広告の会社(SNS広告が主力)

- Amazon – 通販 + クラウド(EC + AWS)

- Microsoft – バランス型(OS、Office、クラウド等多角経営)

→ スコア制:広告の質も評価される仕組み

共起語とは? 🤔

「共に起きる言葉」= あるキーワードと一緒によく使われる言葉

例:「カレー」→「スパイス」「ナン」「インド」などが共起語

単にキーワードが入っているだけでなく、どの言葉の組み合わせをよく使っているかで、コンテンツの質を評価している

この技術が大規模言語モデル(LLM)の基礎に

「確率が高い言葉」を次々につなげていくことで、正しい文章を生成できるようになった!共起語の考え方が進化した形。

圧倒的1位

PC・スマホ・タブレット

すべてで優勢

ギリギリ2位を維持

Bingの追い上げで

厳しい状況

スマホが普及してから、多くの人がYahoo!からGoogleに移行。理由:Safariのデフォルト検索エンジンがGoogleだから

「Google効果」とは?

検索エンジンに依存することで、人の記憶が変質している現象

🔹 変化:情報そのものを覚えるのではなく、「どこにあるか」を覚えるようになった

🔹 メリット:膨大な情報にアクセス可能

🔹 デメリット:記憶力や思考力の低下の懸念

「検索やSNSに依存せず、自分の脳を鍛えよう」

→ 自分の頭で考え、ひらめくことの重要性

- 情報がある限り検索は尽きない – しかし探し方は進化し続ける

- カテゴリー検索の再評価 – 楽天など一部で今も有効活用されている

- AI検索の台頭 – ChatGPT等、対話型検索の普及

- スマホ新法の影響 – 検索エンジン選択の自由化(2025年12月施行)

- 多様化する情報源 – ウェブ、SNS、アプリ内検索の共存

• 検索しないと会話についていけない時代だからこそ、逆に自分で考える力が重要

• AIの使用を避けるのではなく、使い所を見極めることが大切

• 本を読み、テレビも見て、多様な情報源から学ぶバランスが必要

• AIに頼りすぎて「逆フリン効果」(IQ低下)にならないよう理性を持つ

情報リテラシー論03検索エンジンの変遷と進化’25長岡造形大学

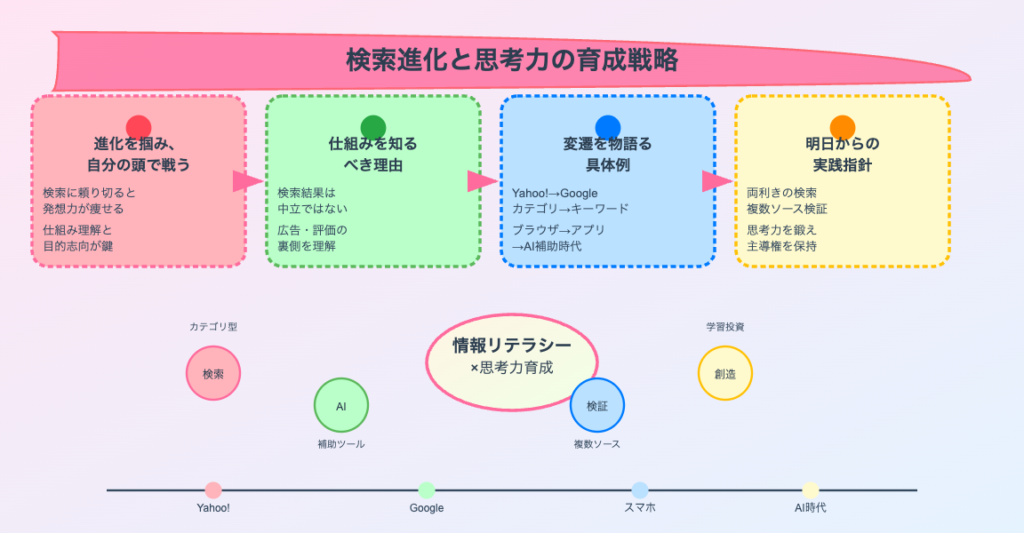

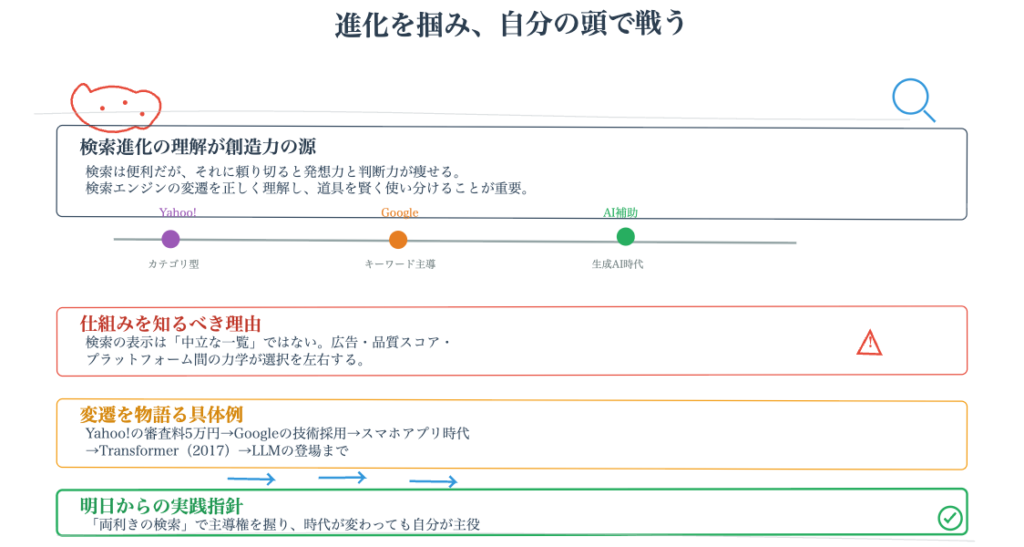

検索エンジンの変遷を振り返る授業内容。Yahoo!は人力によるカテゴリー分類で成功したが、世界中のサイトが82万を超えると限界を迎えた。代わってGoogleがキーワード検索とページランクで台頭し、2010年からYahoo!も検索エンジンにGoogleを採用。Googleは広告ビジネスで成長し、共起語を用いたSEOやトランスフォーマーの技術が生成AIの基礎となった。SNSやアプリの普及で検索環境は変化し続けているが、自分の頭で考えることの重要性が強調された。

- はじめに

- Yahoo!の栄光と衰退:カテゴリー検索時代の終焉

- Googleの台頭:ページランクが変えた検索の世界

- SEOとAI技術の進化:トランスフォーマーが切り開いた新時代

- 検索の未来と情報リテラシー:変化する情報探索の在り方

- おわりに

- よくある質問(Q&A)

はじめに

インターネットが普及して以来、私たちの情報探索方法は劇的に変化してきました。かつては膨大なカテゴリーから目的の情報を探し出していた時代から、今ではキーワードを入力するだけで瞬時に答えが見つかる時代へ。そして現在、AI技術の進化により、さらなる変革の波が押し寄せています。本記事では、2025年10月14日に長岡造形大学で行われた「情報リテラシー論」第3回の授業内容をもとに、検索エンジンの歴史を振り返ります。Yahoo!が世界を席巻した時代、Googleがいかにして検索の概念を変えたのか、そしてAI時代の到来が私たちの情報探索にどのような影響を与えているのか。ネットビジネス・アナリストの視点から、検索エンジンの変遷と進化の物語を紐解いていきます。この授業では学生からも多くの質問や感想をいただきましたので、それらにもお答えしながら、検索エンジンの過去・現在・未来について深く掘り下げていきたいと思います。

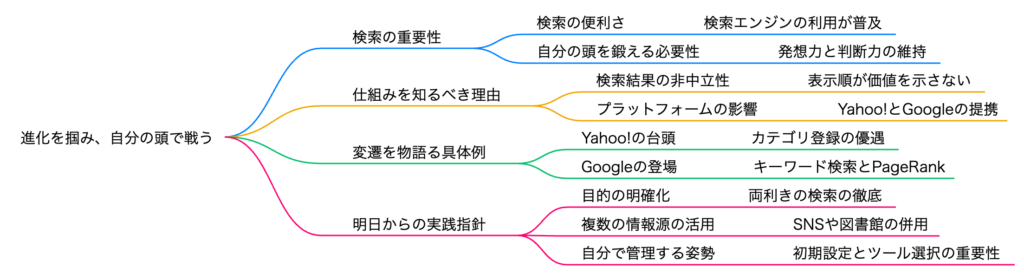

Yahoo!の栄光と衰退:カテゴリー検索時代の終焉

検索エンジンの基本的な仕組み

まず、検索エンジンの基本的な考え方から見ていきましょう。現在のYahoo!もGoogleも、クローラーと呼ばれるプログラムがリンクを辿って、インターネット上のさまざまなウェブサイトを訪れています。このクローラーが収集した情報をもとに、検索結果を表示する仕組みになっています。

Yahoo!は2001年には世界で最も人気のあるウェブサイトになっていました。しかし、その後の凋落ぶりは非常に激しいものでした。では、なぜYahoo!、Google、Bingといった検索エンジンの会社は、無料でサービスを提供しているのでしょうか。それは、それぞれの会社によってビジネスモデルが異なるからです。

Yahoo!が日本で圧倒的シェアを獲得した理由

日本では非常にYahoo!がシェアを持っていた時代がありました。今ではその面影もないほどですが、検索エンジンのシェアでYahoo!が世界のトップになったのは1999年のことです。では、Yahoo!はこれから何年ぐらいトップの座に居続けたのでしょうか。そして、後発のGoogleはいつ逆転したのか。これは非常に注目すべきグラフとして、授業でも詳しく紹介しました。

Yahoo!の歴史を振り返ってみましょう。Yahoo!は、ホームページに設定するという戦略で成功しました。いわゆる「幕の内弁当」のように、さまざまなWEBサービスが詰まっているポータルサイトとして人気が出たのがYahoo! Japanです。

過去のWEBサイトのアーカイブを見ることができる「Internet Archive」というサイトを使って、Yahoo! Japanの過去を遡ってみると、デザインがこんなにも変わってきたことがわかります。Yahoo!カテゴリーの時代があったのですが、今ではなくなってしまいました。

カテゴリー分類の限界とその破綻

ここで、WEBサイトのメニューの作り方について補足します。ウェブサイトのメニューは5個から7個で選ぶのが理想的です。ということは、ウェブサイトをカテゴリーで分類するためには、7個×7個×7個…という形で、7の7乗ぐらいで分類していくことができるわけです。

7の7乗の合計は約82万サイトです。つまり、世界中で82万サイトを超えてしまうと、人がカテゴリーで分類することの限界が来るということになります。では、それがいつ来たのか。実は2000年より前の1992年には、インターネット上のサイト数が111万サイトになり、カテゴリー分類が破綻してしまったのです。

そのタイミングで、Googleという会社が生まれています。つまり、カテゴリーを分類するのではなく、キーワードで検索したら見つかるという検索エンジンが登場したわけです。

Yahoo!のビジネスモデル:カテゴリー登録の成功と終焉

では、なぜYahoo!は人気があったのでしょうか。それは、検索結果の上位にカテゴリー登録すると、優先的に表示するという仕組みがあったからです。そのカテゴリーに登録するためには審査料を支払う必要がありました。登録されようがされまいが、お金を払わなければならない費用が5万円だったのです。

このビジネスモデルでYahoo!は成功しました。しかし、アメリカでこのディレクトリー登録というサービスが2014年に終了します。日本ではまだ続けるという発表をしていましたが、そんな日本でも2018年にサービスを終了し、このカテゴリー登録の検索エンジンが終わってしまいました。

唯一残っていたYahoo!キッズのカテゴリー検索も、今では消えてキーワード検索になっています。

Yahoo!とGoogleの検索提携

現在、Yahoo!とGoogleの検索結果は同じです。なぜかというと、2010年からYahoo!とGoogleは検索業務の提携をしているからです。それから、かれこれ2025年まで提携が続いています。それより前は、Yahoo!とGoogleの検索結果は全く別のものでした。

Googleは、AppleのSafariでデフォルト検索にしてもらうために費用を支払っています。しかし、このような形態も、2025年12月に施行されるスマホ新法で変わるかもしれないという話を前回の授業でしました。

また、SamsungのスマホでもGoogleからBingへ検索を変更することを企んでいましたが、残念ながらこれは断念したというニュースが入っています。Yahoo!も2025年3月末でGoogleからの変更を検討していましたが、これも見送られて継続になりました。

Yahoo!が今も強さを保っている理由

では、なぜYahoo!はまだ強いのでしょうか。それは、検索結果にYahoo!の関連サービスを表示するということをやっているからです。今回の授業では「マイベスト」を例に紹介しました。

さらに、ツールバーというもので、Yahoo!は非常に成功していました。これによってシェアも保っていたのですが、Internet Explorerが終了してしまい、このツールバーも使えなくなって、厳しくなったとも言えます。

検索エンジンの多様性の時代

Google一強体制がやってくる前、日本でも実は多くの検索エンジンの会社があり、いろんなサービスがありました。ネットサーフィン時代からYahoo!時代がやってきて、そしてGoogle時代がやってきたのです。

Googleの台頭:ページランクが変えた検索の世界

キーワード検索の革新性

Googleは、キーワードで検索すると、検索結果の中でウェブサイトのトップページだけでなく、カテゴリーの下の商品ページまでも一気にダイレクトでアクセスできるという、非常に便利なサービスを提供しました。

Googleはページランクという仕組みを作りました。ページにランクをつけることによって、今までの評価と違って、みんなが投票するというリンクを集める形で評価を行いました。これはもともと論文の仕組みから来ています。このような仕組みで、Yahoo!と比べて精度が上がったということで、Googleは人気が出たわけです。

検索が必要になった理由

Googleがない時代でも、人々は検索しないで情報を処理していたはずなのに、なぜ今みんなこんなに検索するのでしょうか。結局、自分が検索しないでいると、みんなが検索した情報を持っている中で、自分だけが取り残されてしまうからです。つまり、情報格差によって負けてしまうということなんです。

GAFAMのビジネスモデルの違い

Googleは広告の会社です。一方で、いわゆるGAFAMと言われている他の企業のビジネスモデルはどうなっているでしょうか。

- Apple: ハードウェアの会社

- Facebook: 広告の会社

- Microsoft: 非常にバランスの良い会社で、複数の収益源を持つ

- Amazon: 通販サイトとクラウドサービスが収益モデル

このように、それぞれの企業が異なるビジネスモデルで成功しています。

広告の仕組みの革新:スコア評価の導入

広告の仕組みについても触れておきましょう。従来の単価で決めるというものから、スコアという評価に変わりました。オークション形式で決まっているということです。つまり、単純に高い金額を支払えば上位に表示されるのではなく、広告の品質も評価されるようになったのです。

SEOの考え方:共起語の重要性

SEO(検索エンジン最適化)の考え方について説明します。キーワードにどのぐらいマッチしたコンテンツを作るかということで、さまざまな基準で検索順位が決まっています。そこで大事になってくるのが「共起語」という考え方です。

共起語とは、「共に起きる言葉」と書くように、そのキーワードだけが入っていればいいのではなく、どの言葉との組み合わせをよく使っているかということで、Googleは判断しています。

例えば、「ラーメン」というキーワードで検索する場合、「スープ」「麺」「チャーシュー」「味噌」「醤油」といった関連語が一緒に使われているかどうかが重要になってきます。

SEOとAI技術の進化:トランスフォーマーが切り開いた新時代

トランスフォーマーの登場とAIの進化

この共起語の仕組みが分かってくると、実はGoogleが発表した「トランスフォーマー」の仕組みが理解できるようになります。これは2017年に発表されました。この仕組みを各社が取り入れて、生成AIが賢くなったわけです。

これが入っているのが、いわゆる大規模言語モデルのLLM(ラージランゲージモデル:Large Language Model)ということになります。確率が高い言葉をつなげていくと、正しい文章を喋れるようになったということが、簡単に言うと、ざっくり言うと、こういうことなんです。

Googleが直面した壁:ソーシャルメディアの台頭

2005年には、Googleは「あと300年で世界中のデジタルデータを全てインデックスできる」という発表をしていました。2008年にはこれが200年になりました。

しかし、2012年にはGoogleは失望してしまいます。なぜかというと、Facebookが台頭してきて、世界中のインターネットユーザーの半分が使っているFacebookの中を覗くことができなくなったからです。

今では、Googleは困惑しています。リンクの共有方法が多様化したということです。LINEなどに代表されるように、リンクをクリックするというものが、公開している情報からFacebookで変わってしまいました。さらには、スマホのアプリによってリンク先も見えなくなったということで、非常に順位付けが苦労しているのではないかと考えられます。

Googleの歴史を振り返る

Googleの歴史を振り返る動画があります。これは授業では紹介しませんでしたが、非常に分かりやすい内容なので、ぜひ見ていただければと思います。

現在の検索エンジンシェアの状況

Yahoo!とGoogle、Bingのシェアがどうなっているか。パソコン、スマホ、タブレットで違いますが、Yahoo!はギリギリまだ2位を保っています。しかし、Bingの追い上げが厳しくなってきています。

検索の未来と情報リテラシー:変化する情報探索の在り方

情報がある限り検索は尽きない

情報がある限り検索は尽きませんが、情報の探し方は変化します。授業では図書館の例で説明しました。

図書館で自分がカテゴリーをたどって本を探しに行くというのが、いわゆるYahoo!です。そして、図書館に入った入り口で店員さんを呼び出して「このような本はありますか」と言って、そこに直接案内してくれるサービスがGoogleということになります。

検索が人間の記憶に与える影響

「Googleで人の記憶は変質する」という研究があります。記憶をしなくても、記録しているものを覚えておけばいいというふうに、人間の頭は変わってきているということです。

そして、検索やSNSに依存せず、自分の脳を鍛えようというローマ法王の言葉を引用しました。私もその通りだと思っています。

特に、この情報リテラシー論を学んでいる長岡造形大学の学生の皆さんには、いかにひらめくことが大事か、自分の頭で考えることが大事かということを、このような授業を通じてお伝えしたいと思っています。

学生からの質問と回答

ここからは、学生の皆さんからいただいた質問や感想に答えていきます。

「Yahoo!がこんなにも人力な事に驚きました」 そうなんです。それが良さでもあったんですが、逆に人力の限界が来たということです。

「Yahoo!が失速していった理由、初めて知りました」 これは結構大事なポイントですよね。AIが人間を超えたとも言えるかもしれません。

「Yahoo!きっず検索、当時使ってたので懐かしいです」 これは結構多くの人が経験していることですね。みんな小さい時はGoogleじゃなく、やっぱりYahoo!だったんですよね。

「確かに幼い頃よりYahoo!の画面を見る回数が減ったなって思いました」 そうなんです。スマホの影響が大きいと思います。

「キーワード検索が当たり前になった今、カテゴリ検索は使いづらそうだと思いました」 これは意外にそうでもないんですよ。皆さんも実は、カテゴリーを整理してたどり着くということが大事だったりします。現に楽天などではまだカテゴリー検索がありますからね。

「普段何気なく見てるサイトにもいろいろな事情があってびっくりした」 そうですね。すべてのサービスには歴史と理由があります。

「先生がよく使う検索エンジンやその理由などあったりしますか?」 私は基本的に全部使うんですけど、Yahoo!とGoogleが一緒なので、一緒であればGoogleを使いますよね。Bingも一応仕事上で使ったりしますが、頻度的にはかなり低いですね。

「確かにスマホを使うようになってからGoogle検索を使うようになったなと思いました」 そうですね。デバイスの変化は検索行動に大きな影響を与えています。

「当時、Yahoo!きっずでも無理やりキーワード検索を使ってた覚えがあります」 もしかしたら皆さんぐらいの時には、キーワード検索があったかもしれませんね。でもメインはカテゴリー検索だったはずです。

「昔は検索一つするのにも競合があったのは初めて知りました」 そうなんです。今のChatGPTのようなAI時代と同じように、乱立している状態があったわけです。これはキャッシュレス決済なども同じですが、いずれ淘汰されるわけですね。

「検索したい対象が複数のカテゴリに属する概念だった場合、カテゴリ検索は使いづらそうだと思う反面、対象の名前を知らないときに検索するのは有用かもしれないと感じた」 そうなんです。これはカテゴリー検索のありがたみを、皆さんに一回でいいので感じてほしいなと思うんですね。複数のカテゴリーがある場合は、どちらにも登録されているんですけどね。

「検索エンジンの名前がこんなにも変わってきていることに驚きました」 検索エンジンの名前自体は変わってきていないんですけど、みんなが使っているものは変わってきたということですね。

「Googleにおいてもお金を払えば検索上位にいけると聞いたことがありますが、どうなんでしょうか」 これは現実的にはないです。ないんですけど、結局コンテンツを作ったりリンクを集める時にお金を払ってそういう対策をするということはできるので、これをGoogleに見つからないならば可能は可能ということですね。

「スマホでよく同時使用しますが、画像検索や知恵袋等はYahoo!が、文的情報やリンクならGoogleが得意としているような気がしてましたが、全くの勘違いじゃなかったことに驚きです」 これは素晴らしい観察眼ですね。その通りだと思います。

「本を読まなくなったし、テレビを見なくなった」 これは良いか悪いかで言えば、両方やった方がいいですね。

「確かに小中学生の時、検索する頻度は今よりも少なかったです」 そうですね。時代とともに情報へのアクセス方法が変わってきています。

「AIの使用で逆フリン効果にならないようにする理性も必要だなと思います」 その通りですね。AIに依存しすぎることのリスクを理解することが重要です。

「スマホ新法により初期画面で検索エンジンを選ぶチョイススクリーンという画面が表示されるようになるという記事を見ました。表示される項目数はスマホ1画面に収まる程度、具体的には4~5個程度が考えられるとありましたが、そうなると結局検索エンジンを任意に選んでいると言えるのか疑問です」 まあそうですね。それを言ったらキリがない話ですが、お話したように5から7個からしか選べないという限界があるのは事実です。

「検索をする理由を聞いてすごく納得しました。確かに知らないことが多いと会話についていけないので調べるという事と同じようだと感じました」 その通りですね。情報格差は社会的な格差につながります。

「AIの使用を無意識に避けていたところがあったので、使い所を見極めることが大事という内容が個人的に響きました」 ありがとうございます。本当に伝わって嬉しいです。

「Googleの検索結果の広告は、サイト内の広告などに比べて検索結果と一致した広告が多かったので、アルゴリズムが分かって納得しました」 素晴らしいですよね。Googleのアルゴリズムの精度の高さがわかります。

「お金をかけるだけじゃ上に行かないようにしたGoogleに好感を持ちました」 本当にGoogleの仕組みは素晴らしいですね。

「Google検索で怪しいECサイトが複数上位に出てくることがあり、サイトの作りそのものの審査はできても、その中核まではシステム的に審査しにくいのでは、と思いました」 これもいろいろ対策は立てているんですけどね。やっぱりイタチごっこですよね。

「人間の言動を記号化したパズルみたいで面白いですね」 そうですね。言語モデルの仕組みは本当に興味深いです。

「AIの仕組みを気にしたことがほぼ無かったのですが、大規模言語モデルと『トランスフォーマー』の論文の仕組みが使われているのですね。その上で多数決が元になっている事を知れて良かったです」 よかったですね。AIの基礎を理解することは重要です。

「グーグルの検索順位がどのように決まるのか気になっていたのでお話を聞いて面白いと感じました」 ありがとうございます。検索アルゴリズムは本当に奥が深いです。

「一流のアーティストって、改めてすごいなと思いました」 そうですね。独自性と創造性は人間ならではの強みです。

「AIにオタクファンが少ないのは偏った意見ではなく皆の意見を言っているからだと思いました」 鋭い観察です。AIは統計的な平均値を出すので、極端な意見や独自性は薄れる傾向があります。

「AIはあらゆることができるからこそ、逆に世の中の全てを壊し得る可能性もあり恐ろしいなと感じました」 その通りです。技術の力をどう使うかは、私たち人間次第です。

「PCからスマホが主流になることで様々なものの扱い方が変わるように、今後もいろんな変化が起きたときに追いつける自信がないです」 変化に対応する力は、学び続けることで身につきます。だからこそ、このような授業で基礎を学ぶことが大切なのです。

おわりに

検索エンジンの歴史を振り返ると、人間の情報探索の方法が劇的に変化してきたことがわかります。Yahoo!のカテゴリー検索は、人間が手作業で情報を整理するという限界に直面しました。その限界を超えたのがGoogleのキーワード検索とページランクの仕組みでした。そして今、AI技術の進化により、私たちは再び大きな転換点に立っています。大規模言語モデルは、Googleが開発したトランスフォーマーの技術をベースに、確率的に正しい文章を生成できるまでに進化しました。しかし、技術の進化とともに、私たちは新たな課題にも直面しています。Facebookやスマホアプリの普及により、Googleでさえも全ての情報にアクセスできない時代になりました。情報の探し方が多様化する中で、私たちに求められるのは、ツールに依存するのではなく、自分の頭で考える力を養うことです。ローマ法王が言ったように、検索やSNSに頼りすぎず、自分の脳を鍛えることが重要です。情報リテラシーとは、単に検索が上手にできることではなく、情報を批判的に見る力、そして何より自分で考え、ひらめく力を持つことなのです。

よくある質問(Q&A)

Q1: Yahoo!とGoogleの検索結果が同じなのはなぜですか?

A: 2010年からYahoo!とGoogleは検索業務で提携しているためです。Yahoo!はGoogleの検索エンジン技術を使用しているため、基本的な検索結果は同じになります。ただし、Yahoo!は検索結果に自社の関連サービス(Yahoo!知恵袋、Yahoo!ニュースなど)を優先的に表示するため、完全に同一というわけではありません。この提携は2025年現在も継続しており、Yahoo!が独自の検索エンジンに変更する計画も見送られています。

Q2: カテゴリー検索とキーワード検索、どちらが優れているのですか?

A: それぞれに長所と短所があります。カテゴリー検索は、探しているものの名前がわからない時や、関連する情報を幅広く見たい時に有効です。一方、キーワード検索は、具体的な情報を素早く見つけたい時に便利です。Yahoo!のカテゴリー検索が終了したのは、インターネット上のサイト数が82万を超え、人間の手で分類することが限界に達したためです。現在でも、楽天市場などではカテゴリー検索が活用されており、用途に応じて使い分けることが重要です。

Q3: お金を払えばGoogle検索で上位表示されるのですか?

A: いいえ、単純にお金を払うだけで検索結果の上位に表示されることはありません。Googleは広告枠と自然検索結果を明確に分けています。広告は「広告」と表示され、オークション形式で掲載順位が決まりますが、単価だけでなく広告の品質スコアも評価されます。自然検索結果は、コンテンツの質、被リンク数、ユーザー体験など、様々な要素で決まります。ただし、SEO対策のために専門家に依頼したり、質の高いコンテンツ制作に費用をかけることで、間接的に上位表示を目指すことは可能です。

Q4: AI時代に検索エンジンはどうなっていくのでしょうか?

A: AI技術の進化により、検索の形態は大きく変化しています。ChatGPTなどの生成AIは、キーワードを入力するのではなく、自然な会話形式で質問できるため、より直感的な情報探索が可能になっています。Googleも大規模言語モデルを活用した検索機能を強化しています。しかし、AIには統計的な平均値を出すという特性があり、独自性や専門性の高い情報では従来の検索エンジンの方が優れている場合もあります。今後は、目的に応じてAIと検索エンジンを使い分けることが重要になるでしょう。

Q5: 検索に依存しすぎると記憶力が低下するというのは本当ですか?

A: 研究によれば、Googleなどの検索エンジンの普及により、人間の記憶の在り方が変化していることが示されています。情報そのものを記憶するのではなく、「どこに情報があるか」を記憶する傾向が強まっているのです。これを「Googleで人の記憶は変質する」と表現します。しかし、これは必ずしも悪いことではありません。重要なのは、検索やAIに完全に依存するのではなく、自分の頭で考える力、ひらめく力を養うことです。ローマ法王も「検索やSNSに依存せず、自分の脳を鍛えよう」と述べています。情報リテラシー教育では、ツールを賢く使いながら、思考力を高めることを目指しています。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=ldzgwZU0K-w

0:00 🎓 授業の振り返り開始・導入

1:02 📊 Yahooの歴史と検索エンジンシェアの変遷

2:06 📁 Yahooカテゴリーの時代と分類の限界

3:15 💰 Yahooのビジネスモデルとディレクトリ登録

4:16 🤝 GoogleとYahooの提携と検索業務の変化

5:15 🔍 Googleのページランク技術と検索の重要性

6:23 💼 GAFAMの収益モデルと広告ビジネス

7:28 🤖 共起語とAI技術(トランスフォーマー)の仕組み

8:25 📱 現在の検索エンジンシェアと情報探索の変化

9:28 🧠 自分の頭で考えることの重要性

10:30 💬 学生からの質問・感想への回答(前編)

11:31 🔄 カテゴリー検索の再評価と検索技術の変遷

12:31 📝 さらなる質問への回答(中編)

13:33 🎯 最終質問への回答とまとめ

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

情報リテラシー論03検索エンジンの変遷と進化’25長岡造形大学

📂 カテゴリー検索 ウェブサイトを階層的なディレクトリに分類し、利用者がカテゴリーを辿って目的の情報にたどり着く検索方法です。Yahoo!が採用していましたが、世界中のサイト数が約82万を超えると人力での分類が限界を迎え、2018年にサービス終了となりました。現在でも楽天など一部のサイトで利用されています。

🔍 キーワード検索 利用者が入力した単語や文章をもとに、関連性の高い情報を検索エンジンが自動で探し出す方法です。Googleの登場により主流となり、カテゴリーの階層を辿らずに直接目的のページにアクセスできる利便性から、現代の検索スタイルの標準となっています。図書館で司書に本を尋ねるようなサービスに例えられます。

🌐 Yahoo! かつて世界最大級のポータルサイトとして人気を博した検索サービス。人力によるカテゴリー登録審査(審査料5万円)で収益を上げていましたが、インターネットの急速な拡大により分類が困難になり衰退。2010年からGoogleの検索技術を採用し、現在も関連サービスとの連携で一定のシェアを保っています。

🔤 Google ページランクという独自の評価システムでウェブページを順位付けする検索エンジン。広告収入をビジネスモデルとし、キーワード検索の精度向上で世界トップシェアを獲得しました。2017年に発表したトランスフォーマーの技術は後の生成AI発展の基礎となり、現在も検索市場を牽引する存在です。

📊 ページランク Googleが開発したウェブページの重要度を測定する仕組み。学術論文の引用数を参考に、他のサイトからのリンク数と質によってページを評価します。多くの信頼性の高いサイトからリンクされているページほど高評価となり、検索結果の上位に表示されるという民主的な投票システムのような仕組みです。

🎯 SEO(検索エンジン最適化) Search Engine Optimizationの略で、ウェブサイトを検索結果の上位に表示させるための施策です。キーワードの適切な配置、共起語の活用、質の高いコンテンツ作成、外部からのリンク獲得などが重要な要素となります。Googleのアルゴリズムを理解し、ユーザーにとって価値ある情報を提供することが本質です。

💬 共起語 特定のキーワードと一緒に使われることが多い関連語のこと。「共に起きる言葉」という意味で、検索エンジンはキーワード単体だけでなく、どんな言葉の組み合わせで使われているかを判断材料にします。適切な共起語を含むコンテンツは、検索エンジンから高く評価され、SEO効果が期待できます。

🤖 トランスフォーマー Googleが2017年に発表した自然言語処理の革新的な技術。文章内の単語同士の関係性を並列的に処理することで、文脈を深く理解できるようになりました。この仕組みを各社が採用したことで生成AIが飛躍的に進化し、ChatGPTなど現代の大規模言語モデルの基盤技術となっています。

🧠 大規模言語モデル(LLM) Large Language Modelの略で、膨大なテキストデータで学習した人工知能モデルです。トランスフォーマー技術を用いて、確率の高い言葉を次々とつなげることで自然な文章を生成します。ChatGPTなどに代表され、質問応答や文章作成など幅広いタスクをこなせる現代AIの中核技術です。

🕷️ クローラー 検索エンジンがウェブサイトを巡回して情報を収集する自動プログラム。リンクを辿って様々なページを訪れ、内容をインデックス化します。Yahoo!もGoogleも同じ仕組みを採用しており、このクローラーが集めた情報をもとに検索結果が表示されます。ウェブ上の情報を網羅的に把握するための重要な技術です。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/4N_ERdFgevo

情報リテラシー論03検索エンジンの変遷と進化’25長岡造形大学

#情報リテラシー論 #長岡造形大学 #横田秀珠 #情報リテラシー #メディアリテラシー #ITリテラシー