YouTube関連の最新ニュース・注目ノウハウ15選(2025年8月)

20日ぶりに6時間以上を寝ました。もちろん

仕事するし料理も昨夜に買ってきたので(笑)

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

お盆は昼間に子供と遊ぶので

深夜に仕事しなきゃですから。

僕のホントの夏休みは

この週末の2日だけ。

さて、本題です。

YouTube でのデータによると

16,414本の動画

(一般公開 16,379 本)

46 件の再生リスト

(一般公開 38 件)

658 件の登録チャンネル

YouTubeチャンネルその他の情報には

チャンネル登録者数 5340人

16,379 本の動画

4,229,842 回視聴

のようです。すごい数字ですね。

直近1ヶ月にあったYouTubeに関する

最新ニュースや注目ノウハウ15選を

https://yokotashurin.com/youtube/knowhow.html#news

を元にライブ配信して解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=9jD57D-4h64

YouTube関連の最新ニュース・注目ノウハウ15選(2025年8月)

🎉 チャンネル登録者数 ↗️ 60人増加

📱 ショート動画 ↗️ 200本増加

🎵 音楽投稿 1日4曲 × 30日 = 120曲/月

AIが作る解説が人間より分かりやすい!?

無料公開中:AI解説・ポッドキャスト・ショート・スライド解説

チャンネル登録していない人が7割 → チャンネル登録を積極的に誘導せよ!

口汚い言葉でも広告収入獲得可能に

SNS年齢制限がYouTubeにも拡大

視聴傾向から年齢を判定し自動制限

YouTube Music内でラジオ広告形式

GoogleのGeminiベース?YouTubeアプリ操作可能に

『YouTubeテーマソング2』1ヶ月カウントダウンの結末

定期ウォッチ推奨!月次動向が一目でわかる

推し活新機能:再生リスト・アルバムへ直接コメント可能

BGMと動画の同期が簡単に!

オートダビング + 多言語サムネイル = グローバル展開

広告主・ブランド・プラットフォームとの連携強化

動画視聴中に気になるモノをその場で検索!

LINEスタンプ的エコシステムがYouTubeに?

ストーリー性重視!第1話→第2話のドラマ形式

• コネクテッドTV時代の到来

• AI支援機能の大幅拡充

• グローバル展開の自動化

• エンタメとビジネスの融合

「ルーティーン化で作業が簡潔・単純化」

→ 継続的な動画配信が成功への鍵 🔑

YouTube関連の最新ニュース・注目ノウハウ15選(2025年8月)

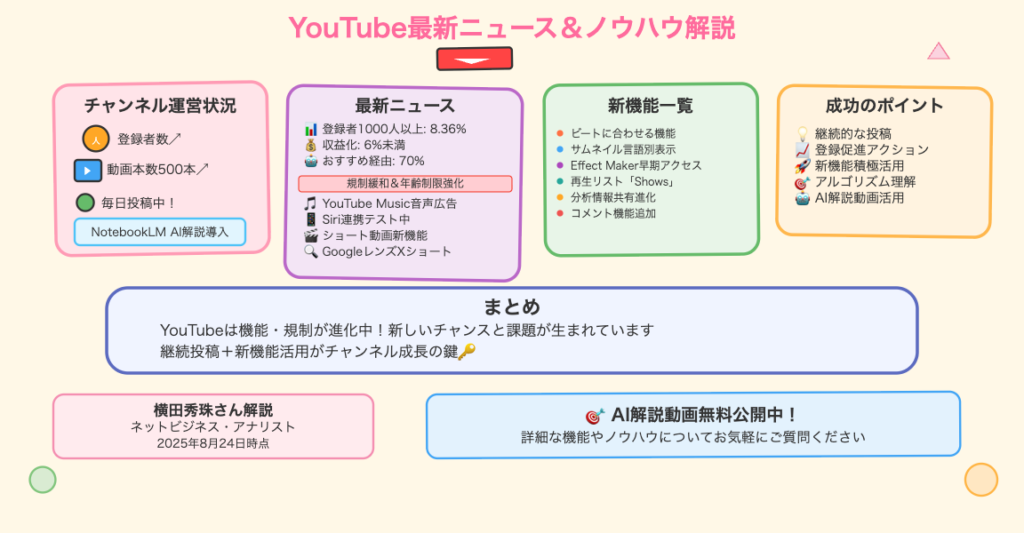

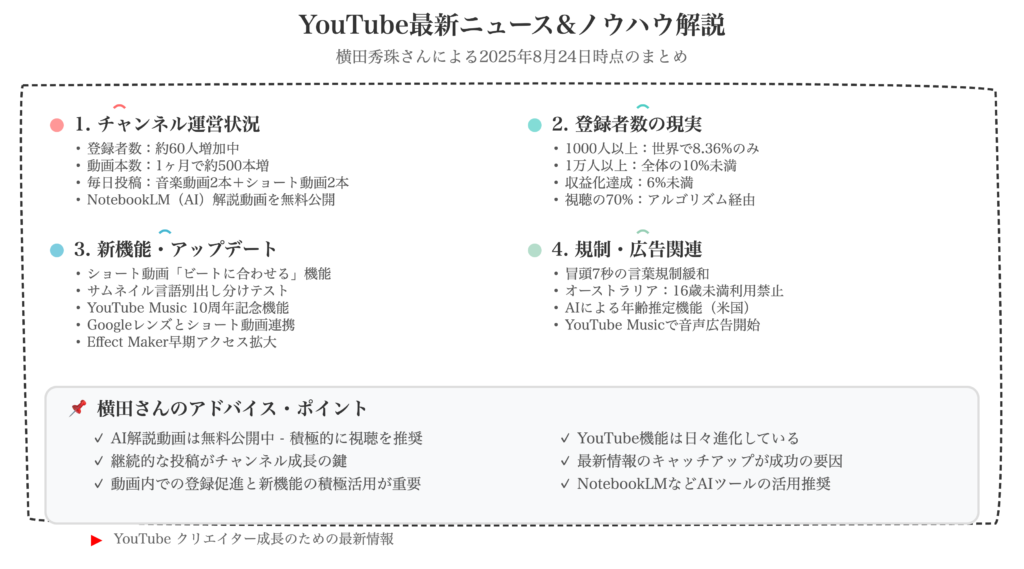

ネットビジネス・アナリスト横田秀珠による2025年8月のYouTube最新動向レポート。チャンネル登録者1000人以上は全体の8.36%のみという厳しい現実を紹介。自身はNotebookLMによるAI解説動画を導入し、1日4曲のペースでショート動画を投稿。YouTubeの新機能として、ショート動画のビート合わせ機能、サムネイルの言語別出し分け、GoogleレンズとYouTubeショートの連携などを解説。視聴者の70%がアルゴリズム推奨による視聴であることも強調した。

- はじめに

- YouTubeの厳しい現実:統計データが示す登録者1000人の壁

- プラットフォームの進化:最新アップデートとニュース解説

- クリエイター支援の新展開:AI技術と新機能の活用

- 継続配信の成果とこれからの展望

- おわりに

はじめに

2025年8月24日、YouTubeを取り巻く環境は日々激変を続けています。28億人以上のユーザーを抱える巨大プラットフォームにおいて、クリエイターたちは厳しい競争の中で生き残りをかけて戦っています。チャンネル登録者数1000人の壁は多くのクリエイターにとって高いハードルとなり、統計では世界でわずか8.36%しか達成していないという現実があります。しかし、同時にAI技術の進歩やプラットフォームの新機能追加により、コンテンツ制作や視聴体験は革命的な変化を遂げています。本記事では、2025年8月までのYouTube最新ニュース9選と注目すべきノウハウ6選を詳しく解説し、現在のYouTube業界の動向と今後の展望について包括的にお伝えします。

YouTubeの厳しい現実:統計データが示す登録者1000人の壁

YouTubeクリエイターにとって最初の大きな関門となるのが、チャンネル登録者数1000人の達成です。この数字は単なる目標ではなく、YouTubeパートナープログラムへの参加条件として設定されており、収益化への第一歩となる重要なマイルストーンです。

興味深いデータによると、世界中でチャンネル登録者数が1000人以上いるクリエイターは、全体のわずか8.36%しかいません。これは10人中1人にも満たない割合であり、YouTube上での成功がいかに困難であるかを如実に示しています。さらに詳しく見ると、チャンネル登録者数が100人以下のクリエイターが全体の約70%を占めており、多くのクリエイターが初期段階で苦戦していることが分かります。

統計はさらに厳しい現実を示しています。チャンネル登録者数の90%は登録者1万人に到達しておらず、YouTubeパートナープログラムで実際に収益を得ているチャンネルは全体の6%未満という状況です。世界中で再生ボタンを持つチャンネルは60万未満であり、28億人以上のユーザーが存在するプラットフォームにおいて、成功を収めるクリエイターの希少性が浮き彫りになっています。

特に注目すべき統計として、視聴者が視聴するコンテンツの70%がアルゴリズムによる推奨だという事実があります。これは、チャンネル登録や検索経由での視聴が残りの30%にとどまることを意味しており、YouTubeのアルゴリズムに評価される重要性を示しています。おすすめ動画や関連動画として表示されることが、視聴回数増加の主要な要因となっているのです。

この現実を踏まえると、チャンネル登録者数を増やすための戦略的なアプローチが不可欠です。動画内でのチャンネル登録への誘導は基本的な手法として確立されており、「チャンネル登録よろしくお願いします」という呼びかけは、統計的にも効果が証明されている重要な要素です。チャンネル登録していない多くの視聴者に対して適切なタイミングで登録を促すことで、一つのハードルを超えることが可能になります。

プラットフォームの進化:最新アップデートとニュース解説

2025年8月現在、YouTubeは数多くの重要なアップデートと政策変更を実施しており、クリエイターと視聴者の両方に大きな影響を与えています。これらの変更は、プラットフォームの成熟と社会的責任への対応を反映したものと言えるでしょう。

まず注目すべきは、コンテンツ制作における表現規制の緩和です。これまでYouTubeでは、動画の冒頭で不適切な言葉を使用すると広告収入に影響が出る可能性がありましたが、新しいガイドラインでは冒頭7秒間において、ある程度の表現の自由が認められるようになりました。これは、クリエイターがより自然で魅力的なオープニングを作成できるようになることを意味しており、視聴者の注意を引くための手法が拡大されています。

一方で、年齢制限に関する規制は世界的に強化される傾向にあります。オーストラリアでは16歳未満のYouTube利用が禁止され、SNS年齢制限の適用対象が拡大されています。この動きは他国にも波及する可能性があり、日本でも類似の規制が導入される可能性があります。16歳未満、つまり中学生以下の利用制限は、デジタルネイティブ世代の教育と保護の観点から重要な議論となっています。

技術面では、GoogleがAI年齢推定システムを導入し、ユーザーの視聴パターンや広告反応から年齢を推定して自動的に制限をかける仕組みを開始しました。これにより、年齢制限を回避しようとする試みに対しても、より効果的な対策が可能になっています。このシステムは現在アメリカで開始されており、日本への導入も時間の問題と考えられます。

YouTube Musicの分野では、10周年を迎えた記念として推し活を支える新機能が発表されました。特に注目すべきは、再生リストやアルバムに直接コメントができる機能の追加です。これまで個別の動画や楽曲にはコメント機能がありましたが、再生リストやアルバム単位でのコメント機能は新しい試みです。ファン同士が特定のアルバムや厳選された楽曲リストについて語り合える環境が整うことで、音楽コミュニティの活性化が期待されます。

また、YouTubeオーディオ広告という新しい広告形態も注目されています。YouTube Musicの普及に伴い、映像を伴わない音声のみの広告配信が可能になりました。これは従来のラジオ広告に似た形態であり、新しいマーケティング手法として注目を集めています。市場規模はまだ小さいものの、音楽ストリーミングの利用者増加とともに、今後の成長が期待される分野です。

さらに、AppleのSiriとYouTubeアプリの連携機能テストが開始されているという情報も確認されています。これは、SiriがGoogleのGeminiベースにアップデートされる可能性と連動しており、音声によるYouTube操作が実現すれば、ユーザー体験の大幅な向上が見込まれます。

クリエイター支援の新展開:AI技術と新機能の活用

YouTubeは2025年において、クリエイターの制作活動を支援する革新的な機能を次々と導入しています。特にAI技術の活用とクリエイター向けツールの充実は、コンテンツ制作の効率化と品質向上に大きく貢献しています。

最も衝撃的な進歩の一つが、NotebookLMを活用したAI解説動画の生成です。この技術により、クリエイターが作成したスライド資料を基に、AIが自動的に解説動画を生成することが可能になりました。日本語でのプロンプト調整により、人間の解説と遜色ない、時にはそれを上回る品質の解説動画を制作できるようになっています。実際に利用したクリエイターからは、「自分が喋るよりもAIが喋った方が分かりやすい」という驚きの声も上がっており、コンテンツ制作の新時代を予感させる技術となっています。

YouTubeショート動画においても、「ビートに合わせる」機能が新たに追加されました。この機能により、後から音楽を追加する際に、動画の内容とBGMが自動的に同期するよう調整が可能になりました。これまで手動で行っていた音楽と映像の同期作業が大幅に簡素化され、より多くのクリエイターが高品質なショート動画を制作できるようになっています。

国際展開に関しても重要な進歩があります。YouTubeサムネイルの言語別出し分け機能が一部チャンネルでテスト中となっており、これが実現すれば多言語展開が大幅に容易になります。すでに音声についてはオートダビング機能により、AIによる声の翻訳と吹き替えが可能になっていますが、サムネイルについても言語ごとの最適化が可能になれば、グローバル展開のハードルが大幅に下がることが期待されます。

YouTube ショートとGoogleレンズの連携も注目すべき新機能です。ショート動画を視聴している際に、画面に映っている商品や物品について詳しく知りたい場合、Googleレンズを起動して該当部分を範囲選択することで、詳細情報を取得できるようになりました。これは新しい形の検索体験を提供するものであり、画像検索を超えた動画内オブジェクト検索という革新的な機能です。

Effect Makerの早期アクセス拡大も、クリエイターにとって重要な動きです。YouTubeショート動画で使用できるエフェクトを、クリエイター自身が開発して公開できるシステムが拡充されています。これはLINEスタンプのような仕組みに似ており、人気エフェクトの開発者にとっては新たな収益機会となる可能性があります。エフェクトの充実はショート動画全体の魅力向上につながり、プラットフォーム全体の活性化が期待されます。

再生リスト機能についても「Shows」という新しい概念が導入されつつあります。従来の再生リストとは異なり、エピソード間に明確な繋がりがある番組形式のコンテンツをまとめるための専用機能です。キービジュアルの設定、番組説明、シーズン設定などが可能になり、テレビ番組のような体系的なコンテンツ提供が実現します。コネクテッドTVでYouTubeを視聴する機会が増える中、この機能は特に重要性を増しており、年下旬にはより多くのチャンネルに提供される予定です。

継続配信の成果とこれからの展望

継続的なコンテンツ配信は、YouTube上での成功において最も重要な要素の一つです。実際の配信実績を通じて、その効果と重要性を具体的に検証することができます。

8月24日時点での実績を振り返ると、チャンネル登録者数が前月比で約60人増加し、順調な成長を続けています。特筆すべきは、ショート動画の投稿数が1か月で約200本増加したことです。これは1日平均6本以上のペースでの投稿を意味しており、継続配信の重要性を実証する結果となっています。

具体的な配信戦略として、音楽関係のコンテンツを1日2曲制作し、YouTube本編への投稿とショート動画版の投稿を並行して行うことで、1日4曲分のコンテンツを配信しています。1か月間では120曲相当のコンテンツが蓄積され、これが全体の動画投稿数500本増加の大きな要因となっています。

コンテンツの多様化も成功要因の一つです。有料のYouTubeメンバーシップ限定コンテンツと並行して、NotebookLMによるAI解説動画、ポッドキャスト、1分間のショート動画、スライド解説動画の4つのカテゴリーを無料公開することで、幅広い視聴者層にアプローチしています。この戦略により、有料会員への導線を維持しながら、新規視聴者の獲得も継続できています。

最初は困難に感じられる継続配信も、時間の経過とともにルーティーン化が進み、作業の効率化と単純化が実現します。制作プロセスの標準化により、品質を維持しながらも制作時間の短縮が可能になり、持続可能な配信体制を構築できるようになります。

今後の展望として、AI技術の活用はさらに拡大していくことが予想されます。NotebookLMによる解説動画生成は、人間の解説を上回る品質を実現する場合もあり、クリエイターの作業負荷軽減と同時に、コンテンツ品質の向上を両立させる革新的な手法として確立されつつあります。

音楽コンテンツについても、YouTube Musicの成長と連動して、より多様な展開が可能になることが期待されます。再生リストやアルバムへのコメント機能追加により、音楽コミュニティとの新しい関係構築が実現し、ファンとのより深いエンゲージメントが可能になります。

グローバル展開についても、サムネイル多言語化機能とオートダビング機能の組み合わせにより、言語の壁を越えたコンテンツ配信が現実のものとなります。これにより、日本国内市場に限定されない、世界規模での視聴者獲得が可能になることが期待されます。

おわりに

2025年8月現在のYouTube業界は、急激な技術革新と規制強化が同時に進行する転換期にあります。チャンネル登録者1000人の壁という厳しい現実がある一方で、AI技術の活用やプラットフォームの新機能により、クリエイターにとって新たな可能性が次々と開かれています。NotebookLMによるAI解説動画生成、多言語対応の自動化、音楽コンテンツの新しい収益化手法など、従来の制作手法を大きく変える革新が続々と登場しています。成功の鍵となるのは、これらの新技術を適切に活用しながら、継続的なコンテンツ配信を維持することです。統計が示すように、多くのクリエイターが初期段階で挫折する中、ルーティーン化された配信体制の構築と、視聴者との継続的なエンゲージメントが長期的な成功への道筋となります。今後も変化し続けるYouTubeの動向を注視しながら、柔軟性を持って新しい手法を取り入れることが、この競争の激しいプラットフォームで生き残るための必須条件となるでしょう。

よくある質問(Q&A)

Q1: チャンネル登録者数1000人を達成するには、どのくらいの期間が必要でしょうか?

A: 統計によると、世界中でわずか8.36%のクリエイターしか1000人の壁を突破していないため、達成には相当な努力と時間が必要です。継続的な投稿、品質の高いコンテンツ制作、そして視聴者との積極的なコミュニケーションが重要で、個人差はありますが数ヶ月から数年単位での取り組みが一般的です。動画内での「チャンネル登録お願いします」という呼びかけも効果的です。

Q2: NotebookLMによるAI解説動画は、どの程度のクオリティが期待できますか?

A: NotebookLMを使用したAI解説動画は、適切なプロンプト設定により人間の解説と同等、場合によってはそれを上回る品質を実現できます。スライド付きの解説動画として高い精度を保ち、自然な日本語での解説が可能です。ただし、コンテンツの専門性や複雑さによって品質は変動するため、用途に応じた調整が必要です。

Q3: YouTubeショート動画で成功するための最も重要な要素は何ですか?

A: 継続的な投稿が最も重要です。実例として、1か月で200本のショート動画を投稿することで顕著な成長を実現できています。新機能である「ビートに合わせる」機能やエフェクトの活用、そしてGoogleレンズとの連携など、プラットフォームの新機能を積極的に取り入れることも効果的です。また、アルゴリズムによる推奨が視聴の70%を占めるため、プラットフォームの推奨システムに評価される内容作りが重要です。

Q4: 海外展開を考える場合、現在利用できる機能はどのようなものがありますか?

A: 現在、オートダビング機能により音声の自動翻訳と吹き替えが可能になっています。さらに、サムネイルの言語別出し分け機能がテスト中であり、これが実装されれば多言語展開が大幅に容易になります。28億人のグローバルユーザーにリーチするために、これらの自動化機能を活用した国際展開戦略が現実的になっています。

Q5: YouTube Musicでの音楽コンテンツ配信において、新機能をどう活用すべきでしょうか?

A: YouTube Musicの10周年記念で追加された再生リストやアルバムへのコメント機能を積極的に活用しましょう。これにより、ファン同士のコミュニティ形成を促進し、楽曲やアルバム単位での深い議論を可能にします。また、YouTubeオーディオ広告という新しい収益化手法も利用可能になっており、音楽コンテンツに特化したマーケティング戦略を展開できます。1日2曲の制作ペースを維持することで、月120曲という大量のコンテンツ蓄積が可能になります。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=T3V-wJKVBsM

0:00 👋 導入・今日のテーマ紹介

1:07 📈 チャンネル成長報告とAI動画解説

2:14 💰 動画の料金体系とニュース開始

3:17 📊 YouTubeチャンネル登録者統計データ

5:34 🚫 YouTube規制関連ニュース

6:42 🔒 年齢制限・AI年齢推定機能

7:47 🎵 Siri連携とHikakinテーマソング2

8:52 🆕 YouTube最新アップデートまとめ

9:53 🎬 独自スクープ:ショート動画新機能

11:00 🔗 サードパーティ連携・Googleレンズ

12:03 ✨ YouTubeエフェクトメーカー拡大

13:03 📺 再生リストショーズ試験機能

14:08 🎯 まとめと今後の展望

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

YouTube関連の最新ニュース・注目ノウハウ15選(2025年8月)

📊 チャンネル登録者1000人の壁 YouTube上でチャンネル登録者数1000人以上を達成しているのは全世界でわずか8.36%という統計データ。多くのクリエイターにとって大きな目標であり、収益化の第一歩となる重要な指標。90%のチャンネルが1万人に到達していない現実も示しており、YouTube成功の困難さを表している。

🤖 NotebookLM GoogleのAI技術を活用した解説動画生成ツール。日本語のプロンプトを工夫することで、人間が話すようなスライド付き解説動画を自動生成可能。横田氏は自分の解説よりもAIの方が分かりやすい場合があると評価し、無料コンテンツとして活用。AI技術の進歩により、コンテンツ制作の新たな可能性を示している。

🎵 ショート動画 YouTubeの短尺動画フォーマット。横田氏は1日2曲の音楽をYouTube本編とショート版で計4曲投稿し、月間500本以上の動画を制作。新機能として「ビートに合わせる」機能が追加され、BGMと動画の同期がより簡単になった。短時間で視聴者の注意を引く重要なコンテンツ形式。

🎼 YouTube Music YouTube運営の音楽ストリーミングサービス。10周年を迎え、推し活を支える新機能を発表。再生リストやアルバムに直接コメントができる機能を追加し、ファン同士の交流を促進。音声広告の配信プラットフォームとしても注目され、従来のラジオ広告に近い形での広告展開が可能になっている。

🎬 AI解説動画 人工知能を活用して自動生成される解説コンテンツ。横田氏の場合、NotebookLMを使用して高品質な解説動画を制作し、人間による解説と遜色ない、時には上回る品質を実現。無料コンテンツとして提供することで視聴者獲得の入り口として活用。AI技術の実用化により、コンテンツ制作の効率化と質の向上を同時に実現している。

🔍 Googleレンズ連携 YouTubeショート動画視聴中に、画面内の気になるアイテムをGoogleレンズで検索できる新機能。動画内に映っているものの詳細情報を瞬時に調べることが可能。従来の文字検索や音声検索に加え、視覚的な検索体験を提供。動画コンテンツとEコマースの融合を促進し、新しい購買体験を創出する革新的な機能。

🌍 サムネイル言語別出し分け YouTubeが一部チャンネルで試験中の新機能。同一動画のサムネイルを視聴者の言語設定に応じて自動的に切り替える仕組み。既に実装されているAIによる音声の自動吹き替え機能と組み合わせることで、真のグローバル配信が可能になる。多言語展開を目指すクリエイターにとって、言語の壁を越えた視聴者獲得の重要なツールとなる。

✨ Effect Maker YouTubeショート動画用のエフェクト作成ツール。クリエイターが独自のエフェクトを作成し、他のユーザーに提供できる機能。LINEスタンプのようなエコシステムの形成を目指しており、人気エフェクトがバイラル効果を生み出す可能性がある。ショート動画の表現力向上と、エフェクト制作者の新たな収益機会創出を同時に実現する仕組み。

📺 Shows機能 従来の再生リストとは異なる、ストーリー性を重視した新しい番組形式。第1話、第2話のように連続性のあるコンテンツを体系的に整理し、キービジュアルや番組説明、シーズン設定が可能。コネクテッドTVでのYouTube視聴増加に対応し、テレビ番組のような視聴体験を提供。長編コンテンツの価値向上と視聴者エンゲージメント強化を図る。

📈 アルゴリズム推奨 YouTube視聴の70%を占める重要な流入経路。おすすめ動画や関連動画による視聴が主流となっており、チャンネル登録や検索からの流入は30%に留まる。クリエイターにとってアルゴリズムに評価される動画制作が成功の鍵となる。視聴者の行動データに基づく精密なレコメンドシステムにより、個々のユーザーに最適化されたコンテンツを配信している。

超要約1分ショート動画コチラ↓

https://www.youtube.com/shorts/wPNZgQpl2gI

YouTube関連の最新ニュース・注目ノウハウ15選(2025年8月)

YouTube関連の最新ニュース・注目ノウハウ15選(2025年8月)

本レポートは、2025年半ばにおけるYouTubeの戦略的イニシアチブを分析し、一見無関係に見える一連のアップデートを、一貫した物語として統合するものである。中心的な論点は、YouTubeが意図的かつ多面的な転換を実行し、単なる動画共有プラットフォームから、AIを駆使した完全に統合されたグローバルメディアエコシステムへと自らを変革しようとしていることである。

この変革は、主に3つの市場要因に対する直接的な応答である。(1) TikTokのようなショートフォーム動画プラットフォームからの激しい競争圧力。これらはコンテンツ制作と消費のあり方を再定義した。(2) クリエイターエコノミーの成熟。これは広告収入を超えた、より洗練され持続可能なビジネスモデルを要求している。(3) 急速に進化するグローバルな規制環境。これはプラットフォームによる積極的なガバナンスを必要としている。

本分析では、AIを活用した新しいクリエイターツール、専門化された収益化構造、グローバルなコミュニティ構築機能、そして進化するガバナンスポリシーが、それぞれ孤立した開発ではなく、今後10年間のYouTubeの優位性を確保するための単一かつ野心的な戦略の相互に関連した構成要素であることを明らかにする。

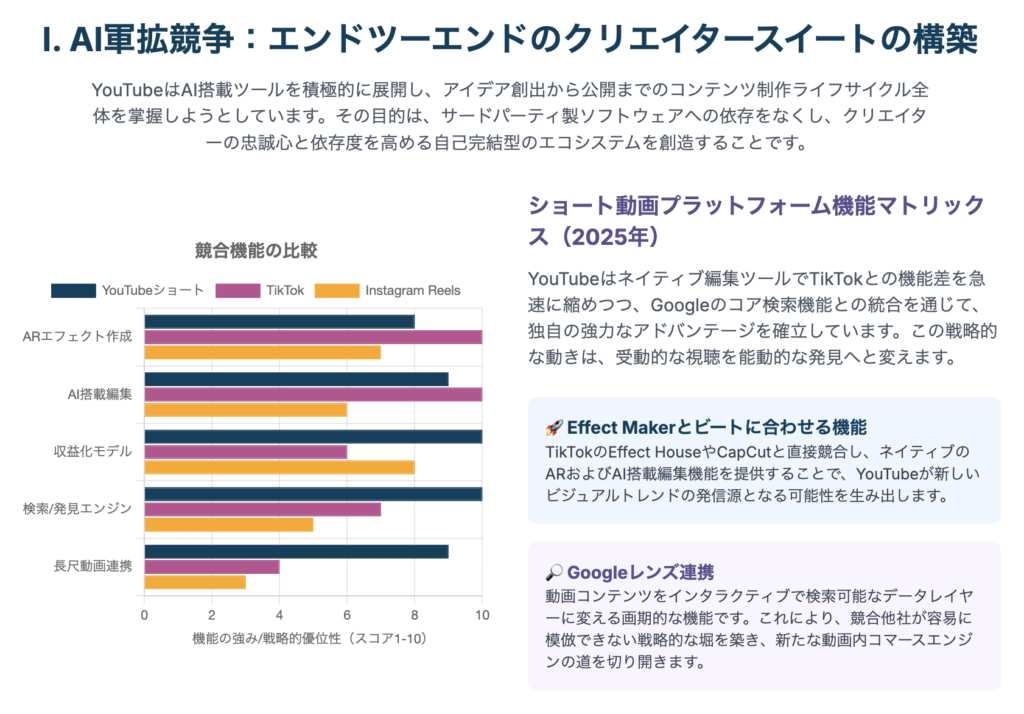

I. AI軍拡競争:エンドツーエンドのクリエイタースイートの構築

YouTubeが最近発表した一連のAI搭載ツールは、ネイティブなエンドツーエンドの制作スイートを構築するための戦略的攻勢である。その目的は、サードパーティの編集ソフトウェア(CapCutやAdobe Premiereなど)の必要性をなくすことで「クリエイターの摩擦」を解消し、アイデア創出から公開までのコンテンツ制作のバリューチェーン全体を掌握することにある。これは単に競合他社との機能的な同等性を目指すものではなく、クリエイターの依存度とロイヤルティを高める自己完結型のエコシステムを創造することを意図している。

1.1 ツールからエコシステムへ:Effect Makerの戦略的重要性

YouTubeは、ショート動画向けのカスタムARエフェクトを作成するためのウェブベースツール「Effect Maker」への早期アクセスを拡大している 。このツールは、単純なフィルターから2D/3Dアセット、顔の変形、さらにはビジュアルスクリプティングによる複雑なインタラクティブエフェクトの作成までを可能にする 。公開されたエフェクトは、資格を持つすべてのショート動画クリエイターが利用でき、そのパフォーマンス(再生回数、使用された動画数)はアナリティクスで追跡可能である 。

この動きは、TikTokの「Effect House」やSnapchatの「Lens Studio」が構築したエコシステムに対する直接的かつ必然的な対応である 。これまで、カスタムARエフェクトを使用したバイラルトレンドは競合プラットフォームで生まれ、その後ショート動画に転載されることが多く、YouTubeは二次的な目的地となっていた。独自のツールを構築することで、YouTubeはビジュアルトレンドの

発信源となることを目指しており、トップデベロッパーやアーティストの創造的エネルギーをプラットフォーム内に留めようとしている 。エフェクトクリエイターにアナリティクスを提供すること は、この機能を単なる目新しさから、オーディエンスエンゲージメントのための戦略的ツールへと専門化させる上で重要な一歩である。

この機能の真の目的は、単に楽しい機能を提供すること以上に、エコシステムへのロックインを創出することにある。クリエイターにYouTube上でエフェクトを構築するための時間とスキルを投資させることで、プラットフォームはTikTokやReelsに容易に移行できない独自の資産ライブラリを形成する。これは、ユーザー生成の創造性に基づいた競争上の防波堤となる。

そのプロセスは次のように展開される。まず、クリエイターはEffect Makerのようなプラットフォーム固有のツールを習得するために多大な時間を費やす 。次に、彼らが公開したエフェクトはYouTubeショートのエコシステムの一部となる 。他のクリエイターがこれらのエフェクトを使用することで、YouTube

内でバイラルトレンドが生まれる 。そして、元々のエフェクト制作者は、自身のエフェクトのパフォーマンスを通じてYouTube上での知名度と地位を獲得する 。この創造、配布、報酬のサイクル全体がネイティブに完結することで、クリエイターがTikTokのような競合プラットフォームで主要なオーディエンスやクリエイティブポートフォリオを構築するインセンティブが低下する。これにより、クリエイターは単なるコンテンツのアップローダーから、エコシステムへの貢献者へと変貌を遂げるのである。

1.2 TikTokとの差を埋める:AIによる編集と「ビートに合わせる」機能

YouTubeはショート動画向けに、選択した音楽トラックのリズムに動画クリップを自動的に同期させる「ビートに合わせる(Align to Beat)」機能を導入した 。これは、AIステッカーや改良されたテンプレートなど、AIを活用したツールでショート動画エディタを強化する広範な取り組みの一環であり、TikTokやその連携エディタであるCapCutに見られる機能と直接競合するものである 。これらのツールは「YouTube Create」アプリの一部として提供され、音声クリーンアップ、自動キャプション、ロイヤリティフリーの音楽ライブラリといった機能も備えている 。

洗練され直感的なネイティブ編集ツールの欠如は、これまでショート動画にとって大きな弱点であり、クリエイターは他のプラットフォームで編集してから完成品をアップロードすることを余儀なくされていた。これは分断されたワークフローを生み出し、統合された編集体験が魅力の中核であるTikTokに優位性を譲る結果となっていた 。「ビートに合わせる」機能やその他のAI駆動型編集機能の導入は、この競争上の弱点に対する直接的な攻撃である。これにより、洗練され、トレンドに対応したコンテンツを作成するための技術的な障壁が下がり、より広範なクリエイター層にとって制作の質が民主化される 。

「ビートに合わせる」のようなネイティブツールを提供することは、単なる利便性の問題ではない。それは、アルゴリズムのためにコンテンツを最適化(プライミング)する行為である。クリエイターに独自のツールとライセンスされた音楽ライブラリの使用を促すことで、YouTubeはどのサウンド、編集、リズムがトレンドになっているかに関する詳細なデータを取得する。このデータは、推薦アルゴリズムをより効果的に訓練するために使用され、エコシステム内で制作されたコンテンツを優遇する強力なフィードバックループを生み出す。

具体的には、クリエイターがネイティブの「ビートに合わせる」機能をYouTubeのライブラリの楽曲と共に使用すると 、YouTubeのシステムは「

動画IDが楽曲IDにビートマップXで同期された」というクリーンで構造化されたデータポイントを得る。何千人ものクリエイターがこれを行うことで、アルゴリズムはどの楽曲IDとビートマップXの組み合わせがより高いエンゲージメントと視聴維持率につながるかを特定できる。その結果、推薦システムはこれらのネイティブで制作された、アルゴリズムにとって「判読しやすく」「予測可能」な動画をより広範なオーディエンスに優先的に表示することができるようになる。これは、YouTubeエコシステム内に留まるクリエイターにとって、外部で編集された未知の音源を持つ動画よりも大きな可視性を得る可能性のある、微妙だが重要なアドバンテージを生み出す。

1.3 Googleのアドバンテージ:Lens連携と検索可能な動画の未来

YouTubeはGoogleレンズをショート動画に統合し、視聴者が動画を一時停止して、フレーム内の物体、ランドマーク、テキストなどを視覚的に検索できるようにしている 。この機能はGoogleの強力なビジュアル検索を活用し、文脈に応じたAI概要(AI Overviews)を含む場合がある 。重要な点として、初期のベータ版ではYouTubeショッピングのアフィリエイトリンクや有料プロモーションを含むショート動画は対象外となっている 。

これは、この一連の動きの中で最も戦略的に重要なものと言える。Z世代の間でTikTokが検索エンジンとして利用されるケースが増えているが、その機能はプラットフォーム内に限定されている 。対照的に、YouTubeはGoogleの中核的能力である「検索」を最大限に活用し、ショートフォーム動画に新たな実用性のレイヤーを追加している。これにより、受動的な視聴は能動的な探求へと変わり、旅行Vlogはインタラクティブな旅行ガイドに、ファッション動画は購入可能なカタログへと変貌する可能性を秘めている 。

Lensの統合は、YouTubeが動画コンテンツをどのように捉えているかについての根本的な変化を示唆している。それはもはや単なるメディア資産ではなく、インタラクティブでクエリ可能なデータレイヤーである。これは競合他社が容易に模倣できない戦略的な堀である。ショッピングリンクを一時的に除外する戦略は、ユーザーをその行動に慣れさせてから本格的に収益化するという、古典的な「カエルを茹でる」アプローチである。

この戦略の帰結は、新たな広告パラダイムの創出にある。ユーザーがショート動画を視聴し、製品や場所に興味を持つ 。Lensを使って検索する行動は、ユーザーとGoogleのAIモデルの両方を訓練し、ビジュアルコンテンツとユーザーの意図との関連性を学習させる。これにより、「動画内のどのオブジェクトが最もユーザーの好奇心を刺激するか」という、非常に価値の高い新たなデータセットが生成される。将来的には、YouTubeはこのデータを広告主やクリエイターに提供し、超ターゲット化されたプロダクトプレイスメントを可能にするだろう。ブランドは単に動画をスポンサーするのではなく、

動画内の検索可能なオブジェクトをスポンサーすることになる。例えば、ナイキのプレロール広告の代わりに、クリエイターが着用するナイキの靴が、視聴者によって「Lens」されると直接購入ページに繋がる。クリエイターはコミッションを得て、ナイキは直接的なコンバージョンを獲得し、YouTubeはその取引全体を仲介する。これは、単純なアフィリエイトリンクよりもはるかに洗練され、強力なコマースエンジンである。

1.4 競合フィーチャーマトリクス – ショートフォーム動画プラットフォーム(2025年)

以下の表は、ショートフォーム動画プラットフォーム間の競争状況をまとめたものである。YouTubeがネイティブ編集機能で追いつき、検索統合で独自の優位性を築いていることが視覚的に示されている 。

| 機能 | YouTube Shorts | TikTok | Instagram Reels |

| ARエフェクト作成 | Effect Maker | Effect House | Spark AR |

| AI搭載編集 | ビートに合わせる、AIステッカー | 自動同期、AIエフェクト | 基本テンプレート、ARフィルター |

| 収益化モデル | 広告収益分配(最良) | クリエイターファンド(不安定) | ボーナス、ブランド案件(強力) |

| 検索/発見エンジン | Googleレンズ統合(独自) | アプリ内ビジュアル検索 | 標準検索 |

| 長尺動画連携 | 高(メインチャンネルへ誘導) | 低 | 低 |

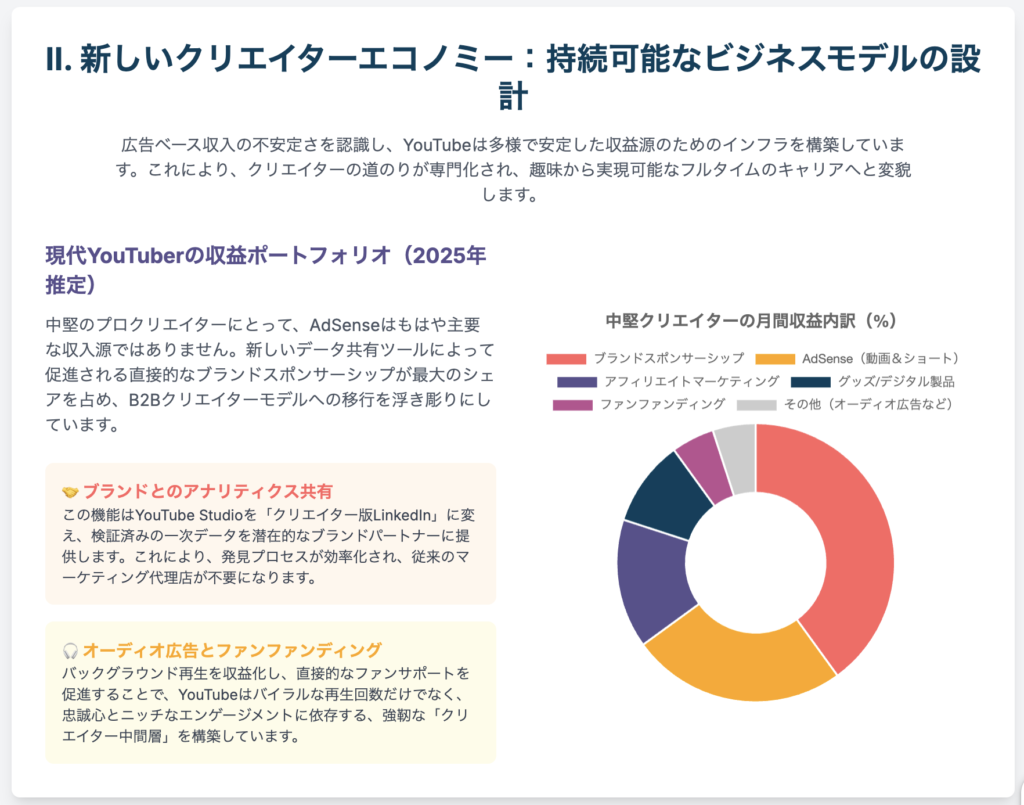

II. 新しいクリエイターエコノミー:持続可能なビジネスモデルの設計

YouTubeは、「クリエイターエコノミー」から、より成熟した「ビジネスとしてのクリエイター」モデルへの移行を積極的に設計している。広告ベースの収入の不安定さを認識し、プラットフォームはより多様で、安定的かつ専門的な収益源を促進するためのインフラを構築している。この戦略は、YouTubeでのフルタイムのキャリアをより実現可能なものにし、それによって最も価値のある資産であるクリエイター自身のロイヤルティを確保することを目的としている。

2.1 広告主とクリエイターの関係の再調整:暴言ポリシーの変更

YouTubeは暴言に関する収益化ポリシーを緩和し、動画の冒頭7秒以内に強い暴言(例:「f*ck」)を使用しても、完全な広告収益を得られるようにした 。2022年に導入された以前のより厳しいポリシーは、広告主からのそのようなコンテンツとの「距離」を置きたいという要求に応えるものだった 。この方針転換は、広告主の期待の変化と、広告主が暴言のレベルに基づいてコンテンツをターゲティングする機能が既に存在することが理由として挙げられている 。ただし、動画全体での高頻度の暴言や、タイトル・サムネイルでの暴言は引き続き制限の対象となる 。

これは単なる微調整ではなく、市場の成熟を示す重要なシグナルである。当初の厳格なポリシーはブランドセーフティへの懸念に対する反応であったが、特にゲームやコメディといったジャンルのクリエイターにとっては大きな摩擦を生み、予測不可能な収益化停止につながっていた。今回の緩和は、YouTubeが広告主に対してより詳細な管理ツールを提供できるようになったこと、そしてクリエイターが合理的な範囲内で自己規制することを信頼していることを示している。これは、ブランドセーフティに対する画一的なアプローチが、多様なコンテンツエコシステムとは相容れないことを認めたものである。

このポリシー変更は、YouTubeのガバナンスモデルが、保護者的な執行者から、協調的なパートナーへと移行していることを表している。画一的なルールを課す代わりに、YouTubeは広告主に自身のリスク許容度を管理するツールを提供し、選択の責任を彼らに委ねている。これにより、恣意的な収益化停止が減少し、クリエイターは広告エコシステムにおける専門的なパートナーとして扱われることになる。

この変化の力学は、プラットフォームとクリエイターの関係性の進化を示している。旧ポリシーは、一般化された広告主のニーズ認識に基づいたトップダウンの命令であり 、YouTubeが「行儀の悪い」クリエイターを罰する親子関係のような構図を作り出していた。新ポリシーは、広告主によって基準が異なることを認めている 。例えば、ゲーム会社は暴言に寛容かもしれないが、子供向け玩具ブランドはそうではないだろう。暴言を許可しつつも広告主にオプトアウトのツールを与えることで、YouTubeは意思決定の権限を広告主自身に移している。これにより、YouTubeのコンテンツ検閲者としての役割は薄れ、共通の基準を持つクリエイターと広告主を結びつけるマーケットプレイスの促進者として再定義される。これは、より専門的なB2B(企業間取引)関係を育み、クリエイターの予測不可能なルール変更に対する不安を軽減する。

2.2 データを架け橋に:サードパーティとのアナリティクス共有がもたらす変革

YouTubeパートナープログラム(YPP)に参加しているクリエイターは、Googleが承認したツールを介して、集計されたチャンネルアナリティクスを第三者の広告主、ブランド、プラットフォームと直接共有するオプションを選択できるようになった 。共有されるデータには、チャンネル統計(視聴回数、視聴時間)、オーディエンスのデモグラフィック(年齢、性別、地域)、YouTubeショッピングのパフォーマンスなどが含まれる 。これは、ブランドが提携のためにチャンネルを審査しやすくすることで、収益機会を増やすことを目的としている 。この機能はデフォルトではオフになっており、クリエイターに完全な管理権が与えられている 。

これはクリエイターエコノミーの専門化における画期的な進展である。以前は、ブランド案件を獲得するプロセスは不透明で非効率的であり、スクリーンショットや信頼性の低いサードパーティの分析ツールに依存することが多かった 。標準化された信頼できるデータ共有パイプラインを構築することで、YouTubeは数十億ドル規模のインフルエンサーマーケティング業界において、中心的で不可欠な情報交換所の役割を担おうとしている。これにより、ブランドにとっては発見が効率化され、クリエイターが提供するデータの正当性が高まる。

この機能は、実質的にYouTube Studioを**「クリエイター版LinkedIn」**、すなわち、検証済みの一次データによってその価値が定量化される専門的なハブへと変貌させる。この動きは、クリエイターとブランド間のデータ仲介をビジネスモデルとするインフルエンサーマーケティング代理店、タレントマネージャー、サードパーティ分析プラットフォームといった多くの事業者にとって、直接的な存続の脅威となる。

現在のブランド案件市場は断片化している。ブランドは代理店やTubeBuddy、Vidoolyのようなツールを使ってクリエイターを探し、分析しているが 、このプロセスはコストがかかり、不完全なデータに依存している。YouTubeの新機能は、ブランドに「信頼できる唯一の情報源」、すなわちYouTube自身のアナリティクスへの直接アクセスを提供する 。このデータは、外部プラットフォームが提供できるいかなるものよりも信頼性が高く、包括的である。一部のクリエイターは、これがブランドに価格交渉で有利な材料を与え、報酬を引き下げる口実に使われるのではないかと懸念している 。しかし、より大きな影響は、多くの中間業者のビジネスを支えている情報の非対称性を解消することにある。ブランドは今後、Googleのツールを使って、検証済みのデモグラフィックおよびパフォーマンスデータに基づき、ターゲットとなるパートナー候補のリストを高い精度で作成でき、代理店の発見・審査機能を迂回することが可能になる。長期的には、これによりインフルエンサーマーケティング業界の大部分が仲介業者を不要とし、YouTubeがこれらの取引から価値(そして潜在的には手数料)を獲得し、単なるコンテンツホストとしてではなく、クリエイターエコノミーの中心的なB2Bマーケットプレイスとしての地位を固める可能性がある。

2.3 視聴を超えて:オーディオ広告と新フォーマットによる収益の多様化

YouTubeは、YouTubeとYouTube Musicの両方でバックグラウンドでコンテンツを聴いているユーザーをターゲットにしたオーディオ広告を積極的に推進している 。これらの広告は制作コストが低く、ブランドリコール率が高いという特徴がある 。これは、スポンサーシップ、アフィリエイトマーケティング、商品販売、デジタル製品など、AdSense以外のクリエイター収入を多様化する広範な戦略を補完するものである 。一方で、収益化への道は依然として険しく、特に新規クリエイターにとっては「チャンネル登録者1,000人の壁」が大きな障害となっている 。

オーディオ広告への注力は、「バックグラウンドリスニング」という広範なユーザー行動を認識したものである。これにより、これまで収益化されていなかった新たな広告インプレッションの在庫が解放される。特にポッドキャスト、講演、音楽などのジャンルのクリエイターにとっては、新たな受動的な収益源が開かれることになる。これは、アルゴリズムの気まぐれや変動するCPM(1,000回表示あたりのコスト)に左右されるビジュアル広告のインプレッションだけでは、持続可能なクリエイターとしてのキャリアを築くことはできないという、より大きな戦略的認識の一部である。

オーディオ広告やファンファンディングのような新しい収益化フォーマットを導入することで、YouTubeはより強靭な**「クリエイター中間層」**を構築しようとしている。その目的は、スーパースターの地位には届かなくとも、熱心でエンゲージメントの高いオーディエンスを持つクリエイターが、生計を立てられるようにすることである。安定した中間層はエコシステムの長期的な健全性にとって不可欠であり、「勝者総取り」の力学がクリエイターの燃え尽きやプラットフォームからの離脱につながるのを防ぐ。

従来のAdSenseモデルは、膨大な再生回数を持つチャンネルを著しく優遇し、ごく一部のクリエイターが収益の大部分を稼ぐというべき乗則分布を生み出してきた 。これは「クリエイターエコノミーの暗黒面」とも言える不安定なモデルであり 、たった一度のアルゴリズム変更がクリエイターの収入を壊滅させる可能性がある 。オーディオ広告、チャンネルメンバーシップ、スーパーサンクス、そして(アナリティクス共有による)効率化されたブランド案件といった機能は、純粋なバイラル視聴回数への依存度が低い。これらは

ロイヤルティとニッチなエンゲージメントを収益化する。例えば、5万人の忠実なリスナーを持つポッドキャストクリエイターは、ビジュアル広告では大きな収益を上げられないかもしれないが、オーディオ広告、メンバーシップ、そしてニッチに特化したアフィリエイト販売から安定した収入を得ることができる。これらの代替収益源を育成することで、YouTubeはより多くのクリエイターが経済的安定を達成することを可能にし、それが彼らをプラットフォームでのコンテンツ制作に留まらせ、全体のコンテンツライブラリを豊かにし、PatreonやSubstackのような他のプラットフォームへの流出を防ぐ 。

2.4 現代YouTuberの収益ポートフォリオ(中堅クリエイター、2025年推定)

以下の表は、収益の多様化に関する本レポートの主張を定量的に示したものである。プロのクリエイターにとっての現実的な収益内訳の仮説を示すことで、AdSenseがもはやビジネスの主たる柱ではなく、YouTubeの新しいB2Bツールやファンファンディング機能がいかに戦略的に重要であるかを明確にしている 。

| 収益源 | 月間推定収益(米ドル) | 全体に占める割合 | 主要なYouTube機能/ツール |

| AdSense(動画&ショート) | $2,500 | 25% | YPP広告収益化 |

| ブランドスポンサーシップ/タイアップ | $4,000 | 40% | チャンネルインサイト共有 |

| アフィリエイトマーケティング | $1,500 | 15% | YouTubeショッピングタグ |

| 商品/デジタル製品販売 | $1,000 | 10% | YouTubeショッピング連携 |

| ファンファンディング(メンバーシップ等) | $500 | 5% | チャンネルメンバーシップ、スーパー機能 |

| その他(オーディオ広告、ライセンス) | $500 | 5% | オーディオ広告プログラム |

| 合計 | $10,000 | 100% |

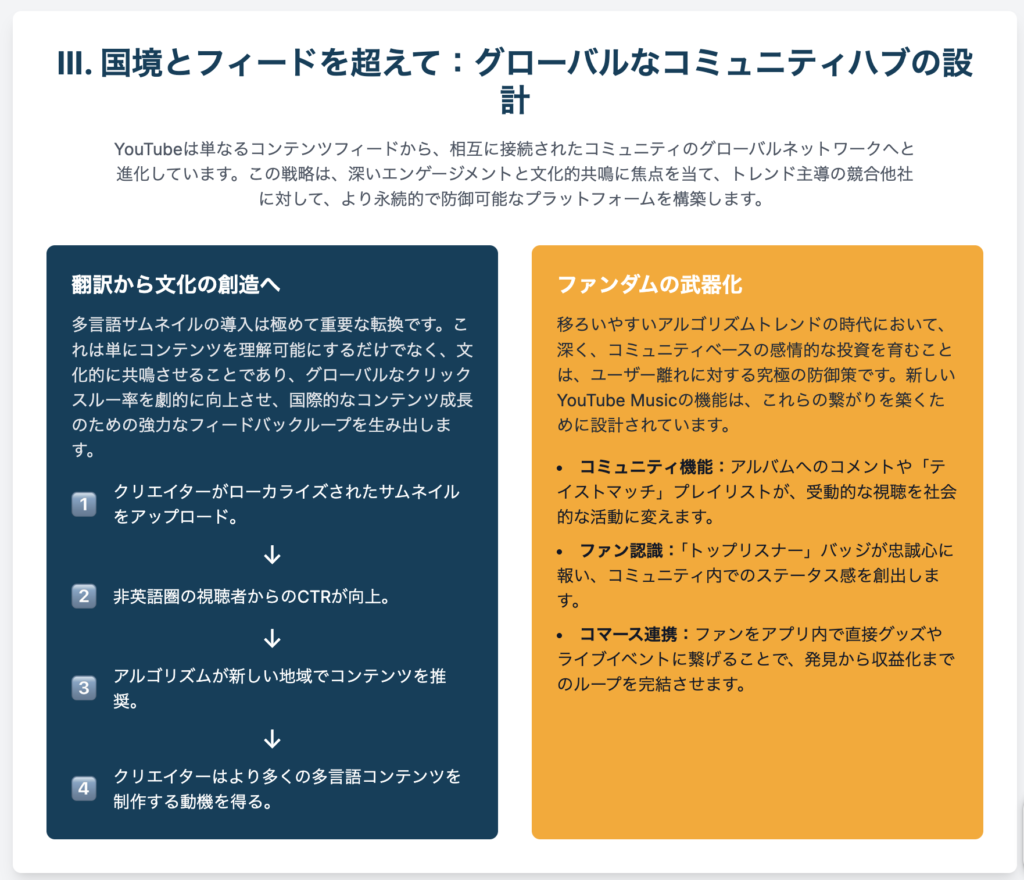

III. 国境とフィードを超えて:グローバルなコミュニティハブの設計

YouTubeは、単なるコンテンツフィードから、相互に接続された情熱的なコミュニティのグローバルネットワークへと進化するための意図的な戦略を実行している。これには、ローカライゼーションツールで国際的な障壁を取り除くことと、ファンダムを育みユーザーの定着率を高めるより深いエンゲージメントループを構築することの両方が含まれる。これは、競合他社の刹那的でトレンド主導の性質に対する防御戦略であり、より永続的で文化的に共鳴するプラットフォームを構築するための動きである。

3.1 サムネイルという万国共通語:グローバルなCTRの解放

YouTubeは、クリエイターが動画の各吹き替え版に対して、言語ごとに異なるサムネイルをアップロードできる機能をテストしている 。これは既存の多言語音声や自動吹き替え機能を補完するものであり、文化的・言語的な期待に合わせることでクリック率(CTR)を向上させることを目的としている 。

複数の吹き替えチャンネルを運営するMrBeastのようなグローバルクリエイターにとって、異なるバージョンを管理することは大きな運用上の負担である。この機能はそのプロセスを効率化する。さらに重要なのは、グローバルなコンテンツ戦略における致命的な欠陥、すなわち英語のテキストを含むサムネイルが非英語圏の視聴者にとって大きな参入障壁となっている点を解消することである。翻訳されたテキストや文化的に関連性の高い画像を用いたローカライズされたサムネイルは、コンテンツをネイティブなものとして感じさせ、その魅力を大幅に高める 。

この機能は、YouTubeのグローバル戦略が、単なる翻訳(コンテンツを理解可能にすること)から、真のトランスクリエーション(コンテンツを文化的に共鳴させること)へと移行していることを示している。これは、成功するグローバルプラットフォームが画一的なコンテンツを提供するだけでは不十分であることを認めるものである。これにより、より優れたローカライゼーションツールが、より多くのクリエイターに吹き替えコンテンツの制作を促し、それがYouTubeの国際的なライブラリを豊かにし、より広いグローバルなオーディエンスを引きつけるというフィードバックループが生まれる。

このプロセスの好循環は次のように機能する。以前は、クリエイターが動画をスペイン語に吹き替えても、サムネイルは英語のままだった。潜在的なスペイン語圏の視聴者は英語のサムネイルを見て動画が英語だと判断し、クリックしなかった。吹き替えへの投資は無駄になっていた。多言語サムネイル機能により、スペイン語圏の視聴者はスペイン語のサムネイルを目にする 。これによりクリックする可能性が格段に高まる。この高いCTRは、アルゴリズムに対してその動画のスペイン語版がスペイン語圏のオーディエンスに関連性が高いというシグナルを送り、スペイン語圏での配信が拡大する。この成功を見て、クリエイターはさらに多くの言語にコンテンツを吹き替え、ローカライズされたサムネイルを作成するインセンティブを得る。他のクリエイターもこの動きに追随する。これにより、YouTubeの高品質な非英語コンテンツのリポジトリが急速に拡大し、国際市場での地位が強化され、長尺の多言語コンテンツにあまり注力していないプラットフォームよりも強力なグローバルな競争相手となる。しかしながら、この機能はバイリンガルのユーザーにとっては、意図しないタイトルや音声の自動翻訳といった煩わしい体験を生むこともあり、より詳細なユーザーコントロールの必要性を示唆している 。

3.2 動画から「番組」へ:コンテンツパッケージングの進化

YouTubeは一部のチャンネルで「Shows(番組)」と呼ばれる新しいプレイリスト形式をテストしている 。具体的な詳細は不明だが、その名称は、エピソード形式のコンテンツ向けに設計され、動画をシーズンやシリーズといった、標準的なプレイリストよりも構造化された方法でグループ化することを示唆している 。

標準的なYouTubeのプレイリストは、単なる動画のコレクションである 。「Shows」という形式は、Netflixや他のストリーミングサービス上のシリーズのように、よりプレミアムでキュレーションされた視聴体験への移行を示唆している。これは、YouTubeが持つ膨大なエピソード形式のコンテンツ(ウェブシリーズ、複数パートのドキュメンタリー、連載ポッドキャストなど)をより良く整理・宣伝し、発見可能性を向上させ、一気見(ビンジウォッチング)行動を促進する方法となり得る。

「Shows」機能は、シリーズ化されたコンテンツのユーザー体験を向上させるための直接的な試みであり、YouTubeをSVOD(定額制動画配信)プラットフォームと、彼らの得意分野でより効果的に競争できるように位置づけるものである。これは、従来のプレイリスト形式が長編のエピソード形式の物語には不十分であり、視聴時間を増やすためには、ストリーミングの競合他社の組織的な論理を採用しなければならないという認識の表れである。

ユーザーがクリエイターの10部構成のドキュメンタリーシリーズを発見したとしよう。現在のシステムでは、これらの動画は標準的なプレイリストにまとめられている可能性が高いが、これはナビゲーションが煩雑で、どこまで見たかを見失いやすい 。NetflixのようなSVODプラットフォームは、明確なシーズン/エピソード構造、「次のエピソード」の自動再生、進捗追跡など、エピソードコンテンツのUIを完成させている。「Shows」形式は、このUIをYouTube内で再現しようとする試みである可能性が高い 。これにより、視聴者はシリーズ全体をより簡単に消費できるようになり、クリエイターの総視聴時間が劇的に増加するだろう。既存コンテンツのパッケージングを改善することで、YouTubeはより構造化された視聴体験を求めてプラットフォームを離れる可能性のある視聴者を引き留め、総「スクリーンタイム」市場のより多くのシェアを獲得することができる。

3.3 ファンダムの力:YouTube Musicでのエンゲージメント深化

YouTube Musicは10周年を記念し、「推し活」(熱心なファンダム活動)を支援するために特別に設計された新機能を発表した 。これには、アルバムやプレイリストに直接コメントする機能、友人と音楽を発見するための「テイストマッチ」プレイリスト、ライブイベントや新商品の発見を容易にする機能、そしてトップリスナーのためのファンバッジなどが含まれる 。

これらの機能は、単なる音楽発見のためだけではない。アーティストを中心にコミュニティを構築し、アイデンティティを育むためのものである。「推し活」という概念は、能動的で情熱的な支援を意味する。議論を促進し、ロイヤルティに報い(バッジ)、ファンを現実世界のイベントや商品に結びつける機能を統合することで、YouTubeは音楽鑑賞を受動的な活動から、能動的、社会的、そして商業的な活動へと変革している。

YouTubeは、競争上の防波堤としてファンダムを戦略的に武器化している。ユーザーの忠誠心が移ろいやすいアルゴリズムフィードの時代において、クリエイターやアーティストに対する深く、コミュニティベースの感情的な投資を育むことは、顧客離れに対する最も強力な防御策の一つである。情熱的なファンコミュニティは、プラットフォームを乗り換える可能性が低く、直接的な支援(商品、チケット、メンバーシップ)を通じて収益化する可能性が高い。

TikTokのようなアルゴリズム主導のプラットフォームは、刹那的なバイラルヒットを生み出すことには長けているが、長期的なアーティストとファンの関係を築く上では効果が薄い 。YouTubeは、多様なコンテンツフォーマット(長尺動画、ライブストリーム、音楽、コミュニティ投稿)をホストする能力が、時間をかけてより深い繋がりを築く上での強みであると認識している。新しいYouTube Musicの機能は、この関係性の結合組織となるように設計されている 。ファンは単に曲を聴くだけでなく、コメントで議論し、「トップリスナー」バッジを獲得し、新商品の通知を受け取り、ライブショーのチケットを購入する―そのすべてがYouTubeエコシステム内で完結する。これにより、プラットフォームを離れる際の摩擦が大きくなる。YouTube上でアーティストを中心に自身のアイデンティティとコミュニティを築いたファンは、たとえ中核となる音楽鑑賞体験が類似していても、Spotifyに移行する可能性は低い。ファンダムは強力な定着メカニズムとなる。この動きは、HIKAKIN & SEIKINの「YouTubeテーマソング2」のような、プラットフォーム自体の文化的アイデンティティを祝う文化的マイルストーンとも共鳴している 。

IV. ガバナンスの試練:規制、安全性、そして統合への道のり

YouTubeは、複雑でリスクの高いバランス調整に取り組んでいる。規制を先取りするために、ユーザーの安全(特に未成年者)を確保するための積極的なプラットフォームガバナンスを行わなければならない一方で、世界中でますます厳格化し、断片化する政府の命令に対応する必要がある。この内部および外部からのガバナンス圧力は、より深いエコシステム統合という戦略的目標と緊張関係にあり、データプライバシーや市場支配力に関する独自の課題を提起している。

4.1 青少年保護の二正面作戦:積極的なAIと受動的な規制

YouTubeは米国で、AIベースの年齢推定モデルを積極的に導入し、虚偽の年齢で登録した場合でも18歳未満と識別したユーザーに自動的に保護機能を適用している 。これにより、パーソナライズ広告が制限され、デジタルウェルビーイング機能が促進される 。同時に、YouTubeは政府からの受動的な圧力にも直面している。例えばオーストラリアでは、議員たちがYouTubeをソーシャルメディアプラットフォームとして分類し、保護者の同意なしに16歳未満の利用を禁止する動きを見せている 。

これら二つの出来事は、プラットフォームガバナンスの二つの側面を浮き彫りにしている。AIによる年齢推定は、責任を示し、規制当局に先んじるために設計された、洗練された積極的な措置であり、「ソフトガバナンス」アプローチと言える。一方、オーストラリアの状況は、政府が厳格で規範的なルールを課す「ハードガバナンス」を代表している。YouTubeの課題は、その積極的な対策が、数十もの異なる国の規制体制を満足させるには不十分である可能性があり、結果として断片化され、コストのかかるコンプライアンス環境につながることである。

YouTubeのAIソリューションとオーストラリアの法的要求との対比は、グローバルに展開するプラットフォームと各国の主権との間の、根本的で解決困難な対立を例示している。YouTubeは、単一でスケーラブルな、技術主導のガバナンスソリューションを構築しようとしている。しかし、各国はますます、自国の文化的・政治的に特有のルールを課す権利を主張している。これにより、YouTubeのようなプラットフォームは、将来的には国ごとに特化したコンプライアンス体制を強いられ、統一されたグローバルシステムの効率性を損なうことになるだろう。

YouTubeの理想的な状態は、世界共通で適用される単一のコミュニティガイドラインと技術システム(年齢推定AIなど)を持つことである 。これは効率的でスケーラブルだ。しかし、オーストラリアは問題とその解決策を異なって定義している。問題は単に年齢に応じた広告だけでなく、アクセスそのものであり、年齢制限を18歳ではなく16歳と定めている 。YouTubeは、米国中心のAIモデルを適用してオーストラリアの法的要件を解決することはできない。おそらく、異なる年齢確認方法を含む、オーストラリア向けの法的に準拠した別のシステムを開発する必要があるだろう。他の国々(EU、英国など)が独自の児童安全法を策定するにつれて、YouTubeは異なるコンプライアンスシステムの寄せ集めを維持することを余儀なくされ、運用上の複雑さと法的リスクが増大する。これは、デジタルプラットフォームの「国境なき」モデルに対する長期的な重大な挑戦を意味する。

4.2 エコシステムの遍在性:Siriおよびサードパーティ統合の戦略的価値

AppleがiPhoneのYouTubeアプリとのより深いSiri統合をテストしており、ユーザーが音声コマンドで再生や検索を制御できるようになる可能性が報じられている 。基本的なSiriコマンドは既に存在するが 、より深い統合はハンズフリーでの使いやすさを向上させるだろう。

モバイルファーストの世界では、アクセスの容易さが重要な競争優位性となる。デバイスのネイティブOSや音声アシスタントとの深い統合は、サービスをデフォルトで不可欠なユーティリティのように感じさせる。Siriとの連携を強化することで、YouTubeは数億人のiOSユーザーの日常生活、特に運転中やマルチタスク中など手動操作が困難な状況に、よりシームレスに組み込まれることを目指している 。

この統合は単なるユーザーの利便性のためのものではなく、競合他社と規制当局の両方に対する防御策として機能するプラットフォームの共生関係の一形態である。Appleエコシステムの不可欠な一部となることで、YouTubeは代替されにくくなる。Appleにとっては、完全に機能する音声制御のYouTubeを持つことが、SiriとiPhoneの価値を高める。この相互依存は強力な同盟関係を築く。

「ヘイSiri、YouTubeで『ワークアウト』プレイリストを再生して」と言うことに慣れたユーザーは、摩擦のない習慣を身につける 。より優れた機能を持つ競合の動画アプリも、この深くネイティブなOS統合を欠いているため、より高い導入障壁に直面する。ユーザーは手動でアプリを開かなければならない。これにより、YouTubeは最も抵抗の少ない選択肢となり、市場での地位を固める。規制の観点からは、政府がYouTubeに対して抜本的な措置(禁止や強制的な事業分割など)を検討した場合、そのような動きはiOSのような他の主要プラットフォームの機能を低下させるという議論が可能となり、規制介入を複雑にする波及効果を生む可能性がある。

4.3 語られざる基盤:監視資本主義とデジタル労働

YouTubeのビジネスモデルは、その親会社であるGoogleと同様に、基本的には監視資本主義の原則に基づいている。すなわち、主としてターゲット広告のために、ユーザーの行動を予測し影響を与える目的で、ユーザーデータを収集、分析、収益化することである 。コンテンツ自体はクリエイターの「デジタル労働」によって生み出されるが、彼らはプラットフォームのために生み出す価値に対して、不釣り合いに低い報酬しか受け取っていないことが多い 。

最近のニュースアップデートでは明示的に言及されていないが、これはすべてのプラットフォームの決定の根底にある経済的・倫理的枠組みである。創造的な選択を追跡するAIツールから、ファンの交流を監視するコミュニティ機能まで、すべての新機能は同時に新たなデータ抽出メカニズムでもある。これを理解することは、プラットフォームの変更の背後にある真の戦略的意図を解釈する上で不可欠である。

YouTubeの2025年戦略における核心的で未解決の緊張関係は、「クリエイターのエンパワーメント」という公的な物語と、「データ抽出」という根底にあるビジネスモデルとの間の対立である。新しいツールや収益化機能はクリエイターにとって真に有益であるが、同時にクリエイターをプラットフォームにより固く結びつけ、YouTubeの広告マシンのためにより詳細なデータを生成する役割も果たしている。これにより、恒久的でアルゴリズムによって媒介される不安定な状態が生み出される。

例えば、YouTubeはクリエイターがより多くのブランド案件を獲得できるよう「エンパワーメント」するために「チャンネルインサイト共有」のようなツールを提供する 。しかし同時に、これはクリエイターとブランドの関係に関するすべてのデータを直接YouTubeに還流させ、比類のない市場情報とコントロールをYouTubeに与える。また、YouTubeは「創造性を解き放つ」ためにAIツールを推進するが 、これらのツールはクリエイターが行うすべての創造的な選択から学習し、YouTubeがどのコンテンツフォーマットがエンゲージメント(ひいては広告収益)を最大化するかをより良く予測することを可能にする。したがって、クリエイターは、自身のビジネスを構築する起業家であると同時に、YouTubeの数十億ドル規模の広告帝国を動かす原材料(コンテンツとデータ)を生成するデジタル労働者でもあるという、逆説的な立場に置かれている 。プラットフォームの長期的なガバナンスの課題は、そのモデル全体が依存するクリエイター基盤を疎外することなく、この内在する対立を管理することであろう。

V. 戦略的展望と提言

AI、クリエイターの専門化、そして世界的な規制圧力の合流は、デジタルメディアの状況を「ポスト・クリエイターエコノミー」へと押し進めている。この新しい時代は、多様なメディアブランドとして活動するクリエイター、統合されたビジネスオペレーティングシステムとして機能するプラットフォーム、そしてコンテンツ生成における自律型AIの影響力の増大によって定義されるだろう。この未来を航海するためには、すべてのステークホルダーにとって戦略的な進化が求められる。

5.1 ポスト・クリエイターエコノミー:インフルエンサーからメディア事業体へ

単一プラットフォームの広告収入に依存する個人の「インフルエンサー」の時代は終わりを告げようとしている。未来は、自らを多様なメディアビジネスとして構築するクリエイターのものである 。これには、プラットフォームへの依存を減らすために直接的なオーディエンスとの関係(例:メールリスト)を構築し 、独自の製品やサービスを立ち上げ 、単一のアルゴリズムを超えてブランドエクイティを活用することが含まれる。これは「クリエイターエコノミー」から、クリエイターが収入だけでなく、資本とコントロールを求める「オーナーシップエコノミー」への移行である 。MrBeastやLudwigのようなトップクリエイターは、食品、商品、投資ファンドといった、自身のYouTubeチャンネルから独立して存在する事業を通じて、すでにこの方法で活動している 。

この新しいパラダイムにおいて、YouTubeの戦略的目標は、これらのクリエイター主導のビジネスにとって不可欠な**「オペレーティングシステム」**になることである。もはや単なる配信チャネルではなく、分析、収益化、オーディエンス管理、B2Bパートナーシップの中心的なハブとなることを目指している。

クリエイターが製品を発売したい場合、オーディエンスを理解し(YouTubeアナリティクス)、ブランドパートナーを見つけ(チャンネルインサイト共有)、製品をマーケティングし(ショート動画、長尺コンテンツ)、販売を処理する(YouTubeショッピング)必要がある。YouTubeはこれらすべての機能を統合することで、クリエイターがオーディエンスを他の場所に移すよりも、プラットフォームを通じてビジネスを運営する方がはるかに効率的になるようにしている。この戦略は、クリエイターが多角化することを認めつつも、YouTubeが彼らの事業運営の重力の中心であり続け、すべての取引の一部を捉え、クリエイターの中核的な活動を維持することを目指している。

5.2 次なるフロンティア:自律的なコンテンツ生成と人間のクリエイターの役割

OpenAIのSoraやPika LabsのPikaのような生成AIモデルの急速な進歩は、目前に迫る最大の破壊的勢力である 。これらのツールは、単純な支援を超えて自律的なコンテンツ生成へと移行しており、テキストプロンプトから高忠実度の動画を作成することが可能である。これは、人間のクリエイターの役割や著作権法の将来について、根源的な問いを投げかけている 。

AIが主導する世界において、人間のクリエイターの価値は、技術的な実行から戦略的・感情的なディレクションへと移行するだろう。最も成功するクリエイターは、カメラを最も上手に操作できる者ではなく、独自のセンス、オーディエンス心理への深い理解、そしてAIには再現不可能な本物のコミュニティを構築する能力を持つ者となる 。彼らの役割は、「コンテンツプロデューサー」から、人間とAIの協業事業における**「チーフ・クリエイティブ・ディレクター」**へと進化する。

AIは「雪の中で遊ぶゴールデンレトリバー」の技術的に完璧な動画を生成できる 。この種のコンテンツを無限に生産することも可能だ。これは、動画制作の

技術そのものをコモディティ化し、ありふれた魂のないコンテンツを無価値にする。人間のクリエイターの価値は、もはや犬を撮影することにはない。それはアイデアにある。「AIが生成したアバターを使ってオンラインで友達を作る孤独なゴールデンレトリバーの心温まるシリーズを制作し、デジタル時代における繋がりのテーマを探求しよう」という発想である。そしてクリエイターは、このビジョンを実行するためのツールとしてAIを使用し、プロンプトを導き、アウトプットをキュレーションし、ストーリーテリング、ナレーション、感情的な文脈といった本質的に人間的な要素を付け加える。また、AIにはできない方法でファンと交流し、シリーズを中心としたコミュニティを構築する 。したがって、YouTubeのAIツールへの投資は、クリエイターを置き換えることではなく、最も創造的な「ディレクター」たちに強力な制作スタジオを提供することであり、最終的な価値は依然として人間の創意工夫、センス、そしてコミュニティ構築にある。特にAIが駆動するパラソーシャル関係や操作に関する倫理的な課題は、中心的なガバナンスの懸念事項となるだろう 。

#YouTubeニュース #YouTube #横田秀珠 #YouTubeセミナー #YouTubeコンサルタント #YouTube講座 #YouTube講習 #YouTube講演 #YouTube講師 #YouTube研修 #YouTube勉強会 #YouTube講習会