スマホ新法(スマートフォンソフトウェア競争促進法)関連まとめ

縄文時代にタイムスリップしてきた(笑)

ここでライブイベントにSunoPで参加!

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

以下のイベントにSunoP横田秀珠として参加します!

https://www.najomon.com/page_event/index.php?id=1758168298

JOMONの風2025 -ノーコンセントライブ-

■開 催 日 — 2025/10/19

■開催時間 — 17:30~22:00

■料 金 — (無料)

■会 場 — なじょもん 縄文ムラ 新潟県中魚沼郡津南町下船渡乙835

■出 演

星野裕矢KrossCelfica(新潟市)

横田秀珠(新潟市)

桑名シオン(新発田市)

ルウ・ハルベ(小千谷市)

涌井実・江村かおる(津南町)

野沢恒夫(十日町市)

総合プロデューサー

星野裕矢

新潟県魚沼市出身シンガーソングライター。

PRアンバサダー。

2013年ソロデビュー。

多彩な音楽性で全国活動、CMや校歌提供も多数。代表歌唱に「宇宙戦艦ヤマト2202」主題歌。

夕暮れの縄文ムラを舞台にJOMONに魅せられたアーティストが、電気が使えない竪穴住居で楽器を演奏しながら歌います。森とともに生きた人々に思いをはせ、JOMONの風を感じてください。

※会場は灯りがありませんので、参加される方はランタンや懐中電灯をお持ちください。

詳しくは公式HPご覧ください↓

https://www.najomon.com/page_event/index.php?id=1758168298

さて、本題です。

スマホ新法(スマートフォンソフトウェア競争促進法)関連まとめ

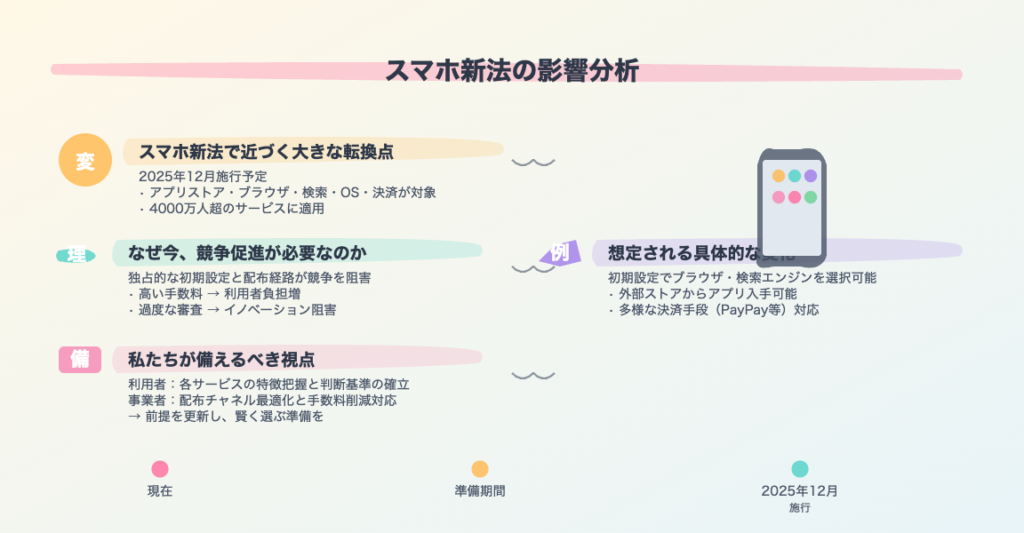

スマホ新法が2025年12月18日に施行されるの知ってますか?

https://www.youtube.com/watch?v=0BMrvz-1V3g

iPhone時代の終焉?知っておきたい『スマホ新法』のヤバさ|まるさん

https://note.com/malcchi/n/n502eeab812c0

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(スマホ競争促進法)とは?

https://s8plus.com/blog/RyAWJcvR

スマホ向けアプリ市場の独占を抑制 中小企業・スタートアップ参入を促進「スマホソフトウェア競争促進法」とは?

https://freenance.net/media/legal/34964/

「スマホ新法」運用に向けたガイドライン案にアップルが提出した意見とは

https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/2023753.html

(令和7年5月15日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令(案)」等に対する意見募集について | 公正取引委員会

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/may/250515_publiccomment.html

(令和6年6月12日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」の成立について | 公正取引委員会

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/jun/240612_digitaloffice.html

(令和6年4月26日)「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案」の閣議決定等について | 公正取引委員会

https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/apr/240426_digitaloffice.html

スマホ新法(スマートフォンソフトウェア競争促進法)関連まとめ

スマホ新法

正式名称:スマートフォンソフトウェア競争促進法

法律案が閣議決定され、1年半以内の施行を発表

参議院本会議において可決・成立

施行規則案への意見募集が実施される

いよいよ法律が適用開始

対象条件

国内ユーザー数 4,000万人以上

= 日本人口の約3分の1

📱 該当するのは…

iPhone(iOS)とAndroid

iPhone → Safari固定

Android → Chrome固定

初期設定時に

ブラウザを選択可能

現状:iPhoneのデフォルトはGoogle(Googleが権利を購入)

変更後:Perplexity、ChatGPT検索なども選択可能に

→ 検索エンジンのシェア争いが激化!

ただし「野良アプリ」増加のリスクも…

Apple Pay、Google Pay以外も選択可能に

→ PayPay、クレジットカードなど多様な決済手段が登場

計算機、時計などの標準アプリをアンインストール可能に

→ サードパーティアプリにも公平な競争環境を

セキュリティ面の実績

📊 App Store:180万本のアプリ公開

💰 過去5年で90億ドル以上の不正取引を防止

経済貢献

🇯🇵 日本の開発者に460億ドルの売上

👥 100万人以上の雇用創出に貢献

💼 2017年以降、日本のサプライヤーに1000億ドル投資

- 選択の自由が拡大

好きなアプリやサービスを標準設定できる - 価格が低下する可能性

高額な手数料が不要になり、アプリ価格が下がるかも - 多様なアプリの登場

外部ストアから革新的なアプリが生まれる可能性 - 開発者の負担軽減

決済手数料低下で収益性向上、開発意欲アップ - ポイント還元など優遇

外部ストアでの独自サービス展開

- セキュリティリスク増大

審査の甘いストアから危険なアプリをDLする恐れ - 選択肢の複雑化

何を選べばいいか分からなくなる可能性 - サポート体制の不明確化

外部アプリのトラブルはApple等の対象外に - 使い勝手の低下

デフォルト設定の便利さが失われる - 標準アプリ開発の遅延

規制対応でiPhoneの新機能開発が遅れる可能性

厳しい規制により、Apple Intelligenceの提供が一時延期された実績あり

Safari vs Chrome vs その他

Google一強から多様化へ

キャッシュレス決済の競争激化

🌏 世界的な動き

• EUではすでに厳しい規制が実施中

• 日本も国際標準に追従する流れ

• アメリカでも同様の議論が進行中

📱 ユーザーへの影響

• スマホの使い方が根本から変わる可能性

• より自由な選択 vs セキュリティの天秤

• ビジネスモデルの大転換期に

2025年12月18日から新時代が始まります

スマホ新法(スマートフォンソフトウェア競争促進法)関連まとめ

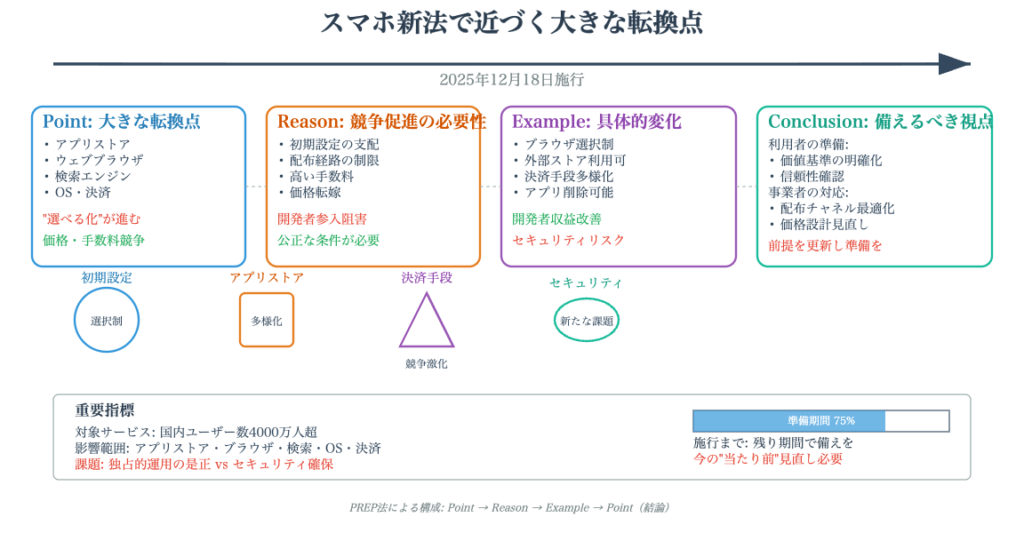

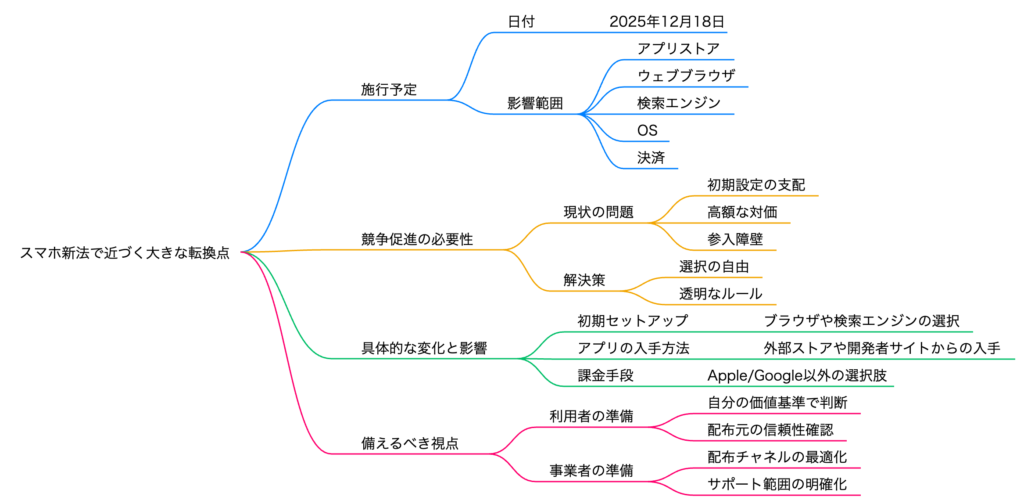

2025年12月18日施行予定の「スマホ新法」は、AppleやGoogleなど国内4000万人以上のユーザーを持つ大手ITプラットフォームを対象に、公正・自由な競争を促進する法律です。標準ブラウザや検索エンジンの選択自由化、外部アプリストアの解禁、外部決済システムの利用、標準アプリの削除が可能になります。選択肢拡大や価格低下などのメリットがある一方、セキュリティリスク増大や選択肢過多による混乱などの懸念も指摘されています。

- はじめに

- スマホ新法とは?その背景と成立までの経緯

- AppleとGoogleが抱える課題と規制の必要性

- スマホ新法で変わる5つの重要ポイント

- スマホ新法がもたらすメリットとデメリット、そして今後への影響

- おわりに

- よくある質問(Q&A)

はじめに

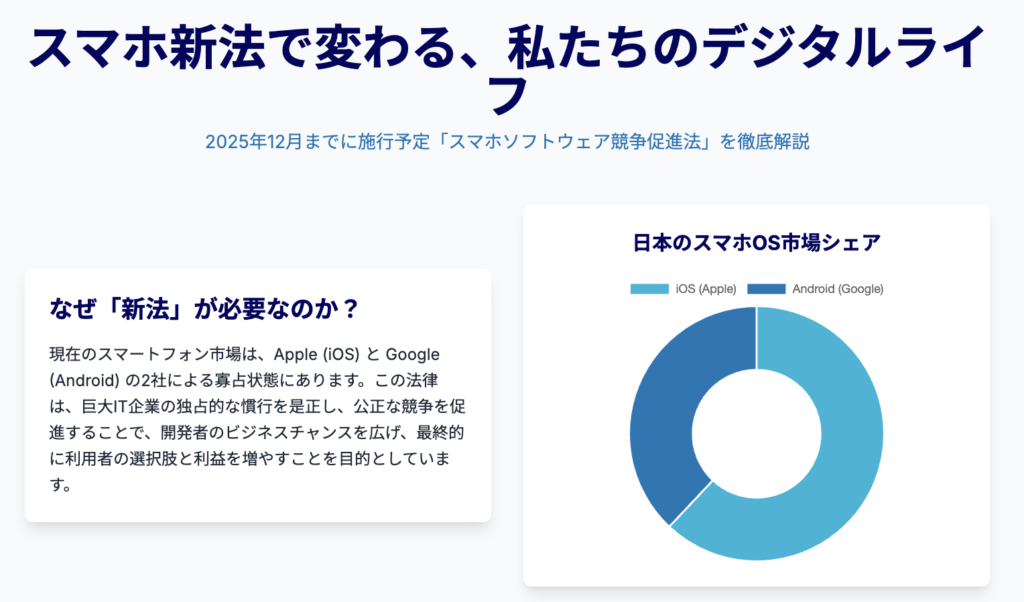

みなさんは「スマホ新法」という言葉を聞いたことがありますか?2025年12月18日、つまりあと約2か月後に施行される予定のこの法律は、私たちの日常生活に大きな影響を与える可能性があります。正式名称は「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」といい、通称「スマホ新法」と呼ばれています。この法律は、話題になっては消え、また話題になっては消えを繰り返してきたため、今では忘れられかけている存在になっているかもしれません。しかし、施行まで残り2か月を切った今、改めてこの法律について理解しておく必要があります。インターネットを使ったビジネスをしている方はもちろん、スマートフォンを日常的に使用している全ての人にとって、この法律は避けて通れない重要なものです。今日は、このスマホ新法について、その背景から具体的な内容、そして私たちの生活にどのような影響があるのかまで、詳しく解説していきたいと思います。

スマホ新法とは?その背景と成立までの経緯

スマホ新法成立までの時系列

スマホ新法について理解するために、まずはこの法律がどのような経緯で成立したのかを見ていきましょう。この法律の始まりは、2024年4月26日まで遡ります。この日、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに関わる競争の促進に関する法律案」が閣議決定されました。この閣議決定の時点で、今から1年半以内に法律が施行されるという発表があり、ここから話題になり始めたのです。

その後、令和6年(2024年)6月12日に、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」、通称スマホ新法が正式に成立しました。閣議決定の後、参議院本会議において可決・成立したという形です。そして令和7年である今年2025年5月15日には、「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令等の一部を改正する政令(案)」等に対する意見募集として、パブリックコメントが求められました。このパブリックコメントの募集が終了し、ほぼほぼ内容が決まったという形になっているのが現状です。

検索トレンドから見るスマホ新法への関心

Googleトレンドでスマホ新法の検索動向を調べてみると、興味深い傾向が見えてきます。今年2025年の8月頃に検索数が爆発的に上昇し、その後また減少するという形になっています。これは、法律の施行が近づくにつれて一時的に注目が集まるものの、その後また忘れられていくという、この法律をめぐる世間の関心の変化を如実に表しています。しかし、施行まであと2か月という今、改めてこの法律について考えておくことが重要なタイミングとなっています。

スマホ新法が対象とする事業者の条件

今回のスマホ新法において重要なポイントの一つが、どのような事業者が規制の対象となるのかという点です。この法律では、国内でのユーザー数が4000万人以上いるサービスが対象となります。つまり、日本の人口の約3分の1が使用しているサービスに関しては、この法律が適用されることになります。当然、iPhoneやAndroidといったスマートフォンのOSやそれに関連するサービスは、この条件に該当することになります。

これは大手ITプラットフォームにとっては、日本での規制が厳しくなるとも言えるスマホ新法ですが、同時にiPhoneとAndroidというプラットフォーム上で、これまでよりも幅広い事業者が様々なサービスを展開しようとする取り組みでもあるのです。つまり、一部の大企業による市場の独占を防ぎ、より多くの企業が公平に競争できる環境を整えることが、この法律の主な目的となっています。

AppleとGoogleが抱える課題と規制の必要性

Appleが提出したパブリックコメントの内容

2025年6月19日のニュース記事によると、スマホ新法の運用に向けたガイドライン案に対して、Appleが意見を提出したことが報じられています。これは、パブリックコメントの募集があったことに対して、Apple社としても正式に意見を表明したということです。Appleの主張としては、App Storeの重要性と安全性を強調する内容となっています。

AppleのApp Storeには、現在公開されているアプリが180万本もあります。Appleは、ユーザーにとってApp Storeは信頼できる場所であり、Apple開発企業にとっては重要な場だからこその数字だと主張しています。さらに、ユーザーの個人情報を盗み出そうとする新たな手法が日々繰り出されている中で、Appleは過去5年にわたり90億ドル以上の不正取引を防いできたと述べています。

App Storeの審査制度とその問題点

iPhoneのアプリとAndroidのアプリを比較した場合、大きな違いがあります。iPhoneの場合、App StoreでAppleの厳格な審査がないと、アプリをストアに公開することができません。そのため、悪質なアプリや問題のあるアプリはなかなか入り込めないようになっています。一方、Androidの場合は、そういった審査が比較的緩いため、問題のあるアプリが紛れ込む可能性が高くなります。

Appleはこれまで、この厳格な審査によって多くの不正を防いできたと主張しています。しかし、逆に言えば、Appleの審査があるために通らないアプリも多数存在します。これは、必ずしも悪質なアプリだけではありません。正当なアプリであっても、Appleの審査基準に合わないという理由で公開できないケースがあるのです。そのため、もっと規制を緩めた方が良いのではないかという意見が出ているわけです。

高額な手数料の問題

もう一つの大きな問題として、App Storeの手数料が高いという点が挙げられます。みなさんも経験があるかもしれませんが、iPhoneとAndroidで同じアプリなのに、値段が違うということがあります。ウェブサービスをアプリで課金する場合に、AppleとAndroidで値段が異なり、Appleの方が高いというケースが多く見られます。

この価格差は、企業がより多くの利益を得ているわけではありません。実は、Appleに支払う手数料が高いため、その分を価格に上乗せせざるを得ないというのが現状なのです。App Storeにアプリを出そうと思ったら、必ずAppleの審査が必要になります。そして審査を通過しても、高い手数料を支払わなければなりません。しかし、iPhoneユーザーにアプリを提供するためには、App Store以外に選択肢がないため、多少手数料が高くてもやらざるを得ないという状況になっているのです。これは、競争が制限されている状態だと言えます。

Appleの反論と実績

これらの批判に対して、Appleは反論も行っています。Appleによれば、日本だけでもアプリ開発者に460億ドルの売り上げがあり、そのうち90%はAppleへの手数料が発生していない売り上げだとしています。つまり、売り上げは十分に上がっているのだから、手数料が高いとは言っても、それ以上に開発者は儲かっているのではないか、という主張です。

さらに、2017年以来、Appleは1000億ドルを日本のサプライヤーへ投資し、App Storeを通じて100万人以上の雇用につながったとも述べています。このように、Appleは経済への貢献も大きいため、その価値を認めてほしいというのが、Appleがパブリックコメントで主張した内容となります。

スマホ新法が目指すもの

このような背景の中で、スマホ新法では主に、アプリストア、ウェブブラウザー、検索エンジン、そしてスマホOSといった分野において、公正・自由な競争が実現することを目指しています。つまり、特定の企業が市場を独占するのではなく、様々な企業が公平に競争できる環境を作ることが、この法律の大きな目標となっているのです。

スマホ新法で変わる5つの重要ポイント

それでは、スマホ新法によって具体的に何が変わるのか、5つの重要なポイントについて詳しく見ていきましょう。

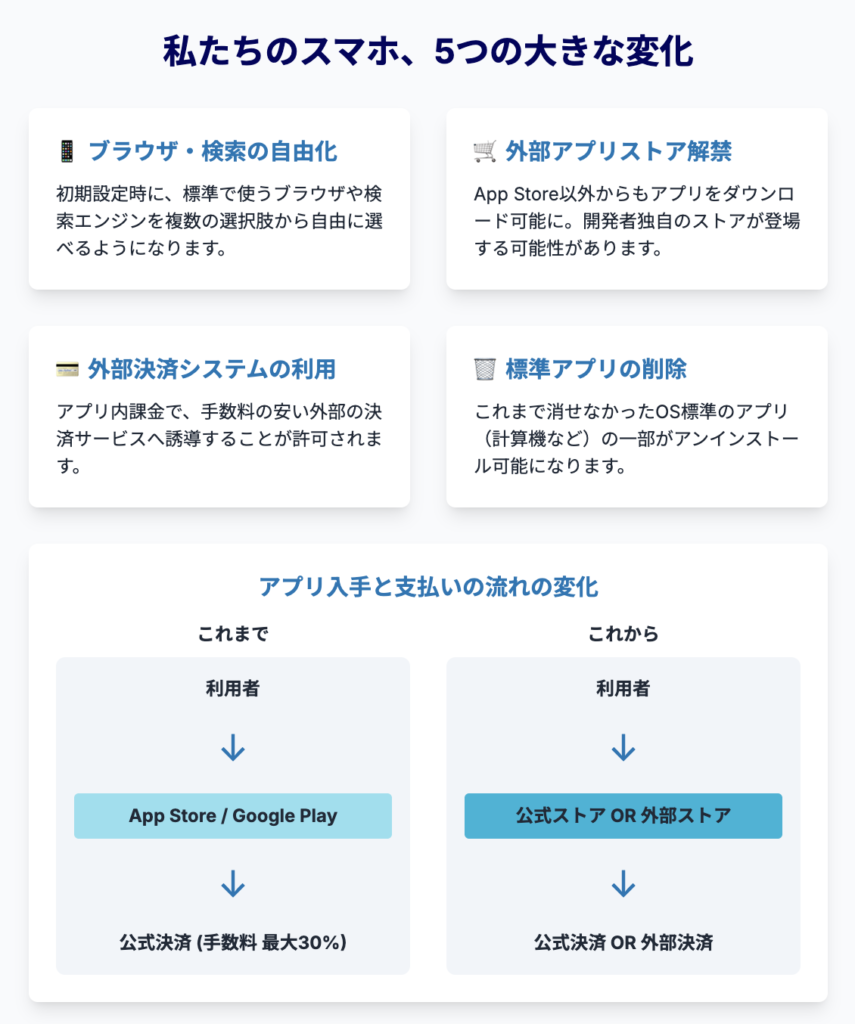

ポイント1:デフォルトアプリの選択制

最初のポイントは、初期設定のブラウザや検索エンジンを選択できるようになるという点です。現在、iPhoneの場合は初期設定のブラウザがSafariと決まっています。Androidの場合は、Chromeが初期設定となっています。しかし、これはおかしいのではないかというのが、今回の議論の出発点です。

特に、Appleの場合は自分たちが開発しているSafariというブラウザーを標準にしているわけです。Google側からしてみれば、どうしてもiPhoneユーザーでChromeのシェアを伸ばすことができないということになります。これは公平な競争が行われていない状態だと言えます。そこで、初期設定を最初からSafariにするのはおかしいのではないか、最初から選択できるようにしなければいけないのではないか、ということが決まりそうになっています。

また、検索エンジンについても同様の問題があります。iPhoneの場合、デフォルトの検索エンジンがGoogleになっています。これは、GoogleがAppleに毎年多額のお金を支払って、この権利を買っているからです。その対価として、デフォルトの検索エンジンという位置を確保しているわけです。しかし、逆に言えば、Google以外の検索エンジンからしてみれば、そんなに多額のお金を払えないのに、その場所をGoogleが独占するのはおかしいということになります。この点についても、今回のスマホ新法で是正されることになりそうです。

ポイント2:外部アプリストアの解禁

2つ目のポイントは、外部アプリストアの解禁です。現在、AppleのApp Storeでは、iPhoneのアプリはApp Storeでしか購入・ダウンロードできないようになっています。そのため、当然高い手数料を求められることになります。これに対して、開発者が独自のストアでも販売したり、ダウンロードできるようにしてほしいという要望が出ているわけです。

しかし、これには大きな懸念もあります。外部アプリストアが解禁されると、いわゆる「野良アプリ」と言われる、Appleの審査を通らないアプリがたくさん出るようになってしまう可能性があります。その結果、Appleがこれまで築いてきた「安心・信用して使える」というスマートフォンのブランドイメージが崩れてしまう恐れがあるのです。

もちろん、使う側がApp Store以外からはダウンロードしないと決めていれば問題ありません。しかし、なかなかそうならない場合もあります。何かの拍子にボタンをクリックしてしまい、知らないうちに外部ストアからアプリをダウンロードしてしまうというケースも考えられます。このように、セキュリティが緩くなってしまうのではないかという心配があるわけです。

特に懸念されているのが、マイナンバーカードの問題です。2025年6月から、マイナンバーカードがiPhoneで使えるようになりました。こういった非常にセキュリティが重要な機能が搭載されているにもかかわらず、外部アプリストアが解禁されることで、そのセキュリティが保たれないのではないかという心配が指摘されています。

ポイント3:外部決済システムの利用

3つ目のポイントは、外部決済システムの利用が可能になるという点です。現在、何か決済する時には、Google PayやApple Payで決済するというのが一般的です。しかし、スマホ新法により、これらに加えて、それ以外の決済方法も選べるようになることが予定されています。

この変更により、例えばPayPayのような他のキャッシュレス決済サービスや、クレジットカード決済など、他の支払い方法が利用できるようになる可能性があります。そうなると、これまでApple PayやGoogle Payが独占していた決済手数料の売り上げが、他のサービスにも分散される可能性があります。この点での市場の動きは、非常に注目すべきポイントだと言えるでしょう。

ポイント4:標準アプリの削除が可能に

4つ目のポイントは、標準アプリの削除が可能になるという点です。これまで消せなかったOS標準のアプリとして、計算機などの一部アプリがアンインストール可能になります。最初から計算機や時計などのアプリが入っているわけですが、計算機アプリを作っているメーカーやアプリ開発者からしてみれば、これは不公平だということになります。

さらに問題なのは、AppleもGoogleも、他社でうまくいったアプリを見て、自分たちの会社でも同様のアプリを作り始め、それを標準搭載するということを行ってきた点です。これにより、元々そのアプリを開発していた企業は、ユーザーを失うことになります。これは、昔でいうところの、MicrosoftがWindowsを販売した時に、Word、Excelを標準搭載したことによって、一太郎やロータス123といったソフトウェアが市場から消えていったのと同じ構図です。

今度はアプリの分野でも同じことが起きる可能性があります。あるいは、標準アプリとの競合を恐れて、新しいアプリの開発が進まなくなるという懸念もあります。そのため、今回のスマホ新法では、ちゃんと平等にしましょうということが求められているのです。

ポイント5:アプリ入手と支払いの流れの変化

5つ目のポイントは、アプリ入手と支払いの流れが大きく変化するという点です。これまで利用者は、App StoreかGoogle Playに行ってアプリを購入し、決済するという形が一般的でした。しかし、スマホ新法の施行後は、公式ストアと外部ストアのどちらからでも選べるようになります。

公式ストアで決済する場合は、従来通りApple PayやGoogle Payを使うことになります。しかし、外部ストアを利用する場合は、決済方法もApple PayやGoogle Pay以外のものを選べるようになるのです。そうすると、もしかしたらポイントが貯まったり、より有利な条件で購入できたりすることもあるかもしれません。そのため、逆に外部ストアの方が良いという人も出てくる可能性があります。

そうなると、もしかしたら外部ストアにしか公開されていないアプリというものも出てくるかもしれません。その場合、ユーザーは外部ストアを使わざるを得なくなります。この点も、今後の市場の動向を考える上で重要な問題となっています。

スマホ新法がもたらすメリットとデメリット、そして今後への影響

スマホ新法のメリット

スマホ新法がもたらすメリットについて、具体的に見ていきましょう。

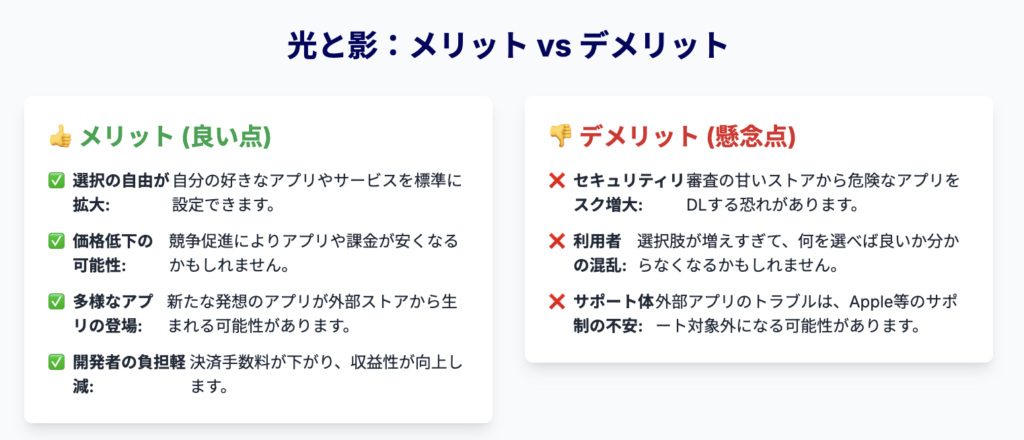

まず第一に、選択の自由が拡大するという点が挙げられます。自分の好きなアプリやサービスを標準に設定できるようになります。これまでは、AppleやGoogleが決めたデフォルトのアプリを使うしかありませんでしたが、今後は自分の好みに合わせて選択できるようになるのです。

第二に、価格が低下する可能性があります。これまでは高い手数料が課されていましたが、外部ストアが解放されれば、競争が生まれ、価格が安くなるかもしれません。開発者にとっても、ユーザーにとっても、これは大きなメリットと言えるでしょう。

第三に、多様なアプリが登場する可能性があります。これまでは、Appleの厳格な審査基準に合わないアプリは公開できませんでした。しかし、外部ストアから新しいアプリが生まれる可能性が出てきます。今まではそれができなかった分野でも、革新的なアプリが登場するかもしれません。

第四に、開発者の負担が軽減されるという点も重要です。決済手数料が下がることで、収益性が向上します。そうすると、開発者はもっと開発に力を入れようと思うようになり、結果としてより良いアプリが出てくる可能性が高まります。これは、アプリ市場全体の活性化につながると期待されています。

スマホ新法のデメリットと懸念点

一方で、スマホ新法にはデメリットや懸念点も存在します。

最も大きな懸念は、セキュリティリスクの増大です。審査の甘いストアから危険なアプリをダウンロードしてしまう恐れがあります。これまでAppleの厳格な審査によって守られていたセキュリティが、外部ストアの解禁によって脅かされる可能性があるのです。個人情報の漏洩や、マルウェアの感染など、様々なリスクが増大することが懸念されています。

第二に、選択肢が増えすぎて、何を選べば良いか分からなくなる可能性があります。これまでは、デフォルトで入っているアプリが信頼できるものだったため、何も考えずにそれを使っているだけでスマートフォンは便利でした。しかし、今後は何かを考えて選ばなければいけなくなります。特に、テクノロジーに詳しくないユーザーにとっては、この選択が負担になる可能性があります。

第三に、逆にスマートフォンが使いにくくなる可能性もあります。選択肢が増えたことで、iPhoneやAndroidが使いにくいと感じる人が出てくるかもしれません。これは、これまでの「シンプルで使いやすい」というスマートフォンの利点が損なわれることを意味します。

第四に、外部アプリに関するトラブルは、AppleやGoogleのサポート対象外になる可能性があります。これまでは、Appleだからという信用があって、iPhoneを購入していた人も多いでしょう。しかし、「それは外部のアプリだから、うちは知らない」と言われてしまうと、じゃあもうiPhoneは使いたくないということにもなりかねません。サポート体制の問題は、ユーザーの満足度に大きく影響する重要な要素です。

今後予想される市場への影響

スマホ新法の施行によって、いくつかの分野で大きな変化が予想されます。

まず、ブラウザのシェアが変わる可能性があります。これまでSafariやChromeが独占していた市場に、他のブラウザが参入しやすくなります。これにより、ブラウザ市場の競争が激化することが予想されます。

次に、検索エンジンのシェアも大きく変わる可能性があります。これまではGoogleの一強体制でしたが、Perplexityが良いとか、ChatGPTの検索機能が良いといった選択肢も出てきます。特にスマートフォンでの検索エンジンのシェアが、一気に変わってくる可能性があります。これは、検索広告市場にも大きな影響を与えるでしょう。

さらに、決済分野でも変化が予想されます。これまではApple PayやGoogle Payに縛られていましたが、他のキャッシュレス決済サービスが台頭してくる可能性があります。PayPayなどの日本国内で人気のある決済サービスが、さらにシェアを拡大するかもしれません。この分野のシェアがどのように動くかは、非常に注目すべきポイントです。

ヨーロッパの事例と日本への示唆

ヨーロッパでは、すでにこのような規制が厳しく施行されています。その結果、Apple Intelligenceの提供が一時延期されたという事例もあります。これは、規制が厳しすぎることで、逆にiPhoneの標準アプリの開発が遅れるという事態を引き起こしています。

日本でも同様の問題が発生する可能性があります。規制によって競争が促進される一方で、イノベーションが阻害されるというマイナス面も出てくるかもしれません。この両面をバランスよく考えていくことが、今後の課題となるでしょう。

noteで紹介されているわかりやすい解説

このスマホ新法について、noteで漫画を使ってわかりやすく解説してくださっている方がいらっしゃいます。複雑な法律の内容を、視覚的にわかりやすく理解できるように工夫されています。こういった資料も参考にしながら、スマホ新法について理解を深めていくことが重要です。

まとめサイトの随時更新について

スマホ新法については、まだまだこれから様々な記事や情報が出てくると思われます。そのため、関連する記事を随時収集し、追記・更新していく予定です。法律の施行が近づくにつれて、より詳細なガイドラインや具体的な運用方法が明らかになってくるでしょう。それらの情報も含めて、継続的に情報を更新していきますので、ぜひ定期的にチェックしていただければと思います。

おわりに

2025年12月18日に施行される「スマートフォンソフトウェア競争促進法」、通称スマホ新法について、その背景から具体的な内容、メリット・デメリットまで詳しく解説してきました。この法律は、AppleやGoogleといった大手ITプラットフォームによる市場独占を是正し、公正・自由な競争を促進することを目的としています。デフォルトアプリの選択制、外部アプリストアの解禁、外部決済システムの利用、標準アプリの削除可能化、そしてアプリ入手と支払いの流れの変化という5つの大きな変更点により、私たちのスマートフォンの使い方は大きく変わる可能性があります。選択の自由の拡大や価格の低下といったメリットがある一方で、セキュリティリスクの増大や選択肢の複雑化といったデメリットも存在します。施行までまだ確定していない部分も多く、今後の動向を注視していく必要があります。この法律は、インターネットビジネスを行う事業者にとっても、日常的にスマートフォンを使用する全ての人にとっても、大きな影響を及ぼすことは間違いありません。ぜひ一緒にこの問題について考え、新しい時代に備えていきましょう。

よくある質問(Q&A)

Q1: スマホ新法はいつから施行されるのですか?

A: スマホ新法は2025年12月18日から施行される予定です。法律は2024年6月12日に参議院本会議で可決・成立しており、施行まで約1年半の準備期間を経て、いよいよ実施される段階に来ています。現在はパブリックコメントの募集も終了し、ほぼ内容が確定している状況です。

Q2: どのような企業や サービスがスマホ新法の対象になりますか?

A: スマホ新法の対象となるのは、国内でのユーザー数が4000万人以上いるサービスです。これは日本の人口の約3分の1に相当する規模です。具体的には、AppleのiOSやApp Store、GoogleのAndroidやGoogle Playなどが対象となります。この基準により、大手ITプラットフォームのみが規制対象となり、中小企業への過度な負担は避けられる仕組みになっています。

Q3: 外部アプリストアから アプリをダウンロードするのは危険ですか?

A: 外部アプリストアからのダウンロードには、一定のリスクが伴います。AppleのApp Storeのような厳格な審査がない場合、悪質なアプリやマルウェアが混入している可能性があります。ただし、信頼できる外部ストアを選び、ダウンロードするアプリの開発元をよく確認することで、リスクを軽減することは可能です。最も安全なのは、引き続き公式ストアを利用することですが、外部ストアを利用する場合は、セキュリティ対策を十分に行うことが重要です。

Q4: スマホ新法によって アプリの価格は安くなりますか?

A: アプリの価格が安くなる可能性は十分にあります。現在、AppleやGoogleは高額な手数料(多くの場合30%程度)を開発者から徴収しています。外部ストアが解禁され、競争が促進されることで、手数料が下がり、その分アプリの価格も下がる可能性があります。ただし、すべてのアプリが値下がりするわけではなく、市場の動向次第という面もあります。また、外部ストア独自のキャンペーンやポイント還元などで、実質的な負担が減るケースも考えられます。

Q5: 現在使っているiPhoneや Androidは、スマホ新法の施行後も 今まで通り使えますか?

A: はい、基本的には今まで通り使用できます。スマホ新法は、ユーザーに新しい選択肢を提供するものであり、従来の使い方を禁止するものではありません。引き続きApp StoreやGoogle Playから アプリをダウンロードし、Apple PayやGoogle Payで決済することも可能です。ただし、新しい選択肢が増えるため、より自分に合った使い方を選べるようになるという点が変化します。設定画面などで新しい選択肢が表示されるようになる可能性はありますが、慣れ親しんだ使い方を続けることに問題はありません。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=9DVRjFrSi0I

0:00 📱 導入とテーマ紹介

1:10 📋 法律の成立経緯とGoogleトレンド

2:20 🏢 法律の概要とAppleの意見表明

3:24 🎯 規制対象となる条件(国内4000万人以上)

4:31 💰 App Store審査と手数料問題

5:36 📊 Appleの投資実績と反論

6:44 🌐 ブラウザのデフォルト設定問題

7:46 🔍 検索エンジンの独占問題

8:50 🏪 外部アプリストアの解禁とセキュリティリスク

9:53 🗑️ 標準アプリの削除可能化

11:00 💳 アプリ入手と決済方法の変化

12:07 ⚖️ メリットとデメリットまとめ

13:05 📅 施行日(12月18日)と今後の影響

14:06 👋 まとめと締めくくり

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

スマホ新法(スマートフォンソフトウェア競争促進法)関連まとめ

📱 スマホ新法 2025年12月18日施行予定の「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」の通称。国内ユーザー数4000万人以上の大手ITプラットフォームを対象に、アプリストア、ウェブブラウザ、検索エンジン、スマホOSにおける公正・自由な競争の実現を目指す法律です。AppleやGoogleなどの独占的な地位を見直し、開発者やユーザーの選択肢を広げることを目的としています。

🏪 App Store AppleがiPhone向けに提供する公式アプリストアで、約180万本のアプリが公開されています。Appleの厳格な審査を通過したアプリのみが掲載されるため、安全性が高いとされています。一方で、審査基準が厳しく手数料も高いため、開発者にとっては参入障壁となっており、スマホ新法ではこの独占状態を改善し、外部アプリストアの解禁などが検討されています。

🛒 外部アプリストア AppleのApp StoreやGoogleのGoogle Play以外の第三者が運営するアプリ配信プラットフォームのこと。スマホ新法により解禁される見込みで、開発者は独自のストアでアプリを販売・配布できるようになります。手数料の削減や審査基準の多様化といったメリットがある一方、いわゆる「野良アプリ」と呼ばれる審査の甘いアプリが増加し、セキュリティリスクが高まる懸念があります。

✅ 審査 AppleやGoogleがアプリストアに公開されるアプリに対して行う安全性や品質のチェックプロセスです。特にAppleは厳格な審査基準を設けており、不正アプリや個人情報を盗むアプリを排除し、年間90億ドル以上の不正取引を防いできたとされています。しかし、この審査が厳しすぎるという批判もあり、開発者の参入障壁となっているため、スマホ新法では外部ストアの解禁により審査の多様化が図られます。

💰 手数料 アプリストアでアプリを販売する際に、プラットフォーム事業者に支払う仲介手数料のこと。AppleやGoogleは通常15〜30%の手数料を徴収しており、この高額な手数料が問題視されています。そのため、同じアプリでもiPhone版の方が高額になるケースがあります。スマホ新法により外部決済システムの導入や外部ストアの解禁が進めば、手数料が削減され、アプリの価格低下や開発者の収益向上が期待されています。

🌐 標準ブラウザ スマートフォンに初期設定されているウェブブラウザのこと。iPhoneではSafari、AndroidではChromeが標準になっています。これまではプラットフォーム事業者が自社開発のブラウザを標準設定していましたが、スマホ新法により初期設定時にユーザーが自由にブラウザを選択できるようになる見込みです。これにより、Firefox、Edge、Braveなど多様なブラウザの利用促進が期待されています。

🔍 検索エンジン インターネット上の情報を検索するためのシステムで、現在iPhoneのデフォルトはGoogleです。GoogleはAppleに毎年巨額の費用を支払ってこの標準設定の権利を獲得しています。スマホ新法により、初期設定時にPerplexity、ChatGPT、Bingなど複数の検索エンジンから選択できるようになる可能性があり、これまでのGoogle一強体制が変化し、検索エンジン市場のシェアが大きく変動することが予想されます。

💳 外部決済システム ApplePayやGooglePay以外の決済手段を指します。スマホ新法により、アプリ内課金の際にPayPay、クレジットカード、その他のキャッシュレス決済サービスなど、多様な決済方法を選択できるようになります。これにより決済手数料の削減、ポイント還元の多様化などのメリットが期待される一方、決済情報の管理が複雑化し、セキュリティ面での懸念も指摘されています。開発者にとっては収益性向上の機会となります。

🔒 セキュリティリスク 外部アプリストアや審査の甘いストアから危険なアプリをダウンロードしてしまう危険性のこと。これまでAppleやGoogleの厳格な審査により守られていた安全性が、外部ストアの解禁により低下する懸念があります。個人情報の漏洩、マルウェアの感染、不正課金などのリスクが増大する可能性があり、特にマイナンバーカードなど重要な情報を扱うスマートフォンにおいて、セキュリティの確保が大きな課題となっています。

⚖️ 公正競争 特定の企業による市場独占を防ぎ、複数の事業者が平等に競争できる環境を整備することです。スマホ新法の最大の目的であり、AppleやGoogleなど大手プラットフォーム事業者の独占的地位を見直し、中小の開発者や新規参入者にも公平な機会を提供することを目指しています。これにより消費者の選択肢が増え、価格競争やサービスの質の向上が期待される一方、市場の混乱も懸念されています。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/tU2SR2YtuNU

スマホ新法(スマートフォンソフトウェア競争促進法)関連まとめ

序章:スマホ新法がデジタル市場における競争政策の転換点

モバイルオペレーティングシステム(OS)市場における少数の事業者の支配的地位は、グローバルなデジタル競争政策において、イノベーションの阻害要因として認識されてきた構造的な課題である。特にスマートフォンを基盤とするソフトウェア市場において、OS提供者(ゲートキーパー)が自社サービスや決済システムを強制することにより、アプリ開発者や競合他社の市場参入を困難にし、競争を不当に制限しているという批判が国際的に高まっている。

このような背景のもと、日本においては「スマホソフトウェア競争促進法」(正式名称:「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」、以下、SSCP法)が成立し、モバイルエコシステムに対する強制的な構造改革の取り組みが開始された [1]。本法案の導入は、米国、EU(デジタル市場法:DMA)と並行して進むグローバルな規制強化の流れの中で、日本がゲートキーパーの独占的行動に対し強力な抑止力をもって臨む戦略的な意図を示すものである。

本レポートのスコープは、SSCP法およびEU DMAを主要な法的枠組みとして用い、特にユーザーがデフォルトのブラウザや検索エンジンを選択できるようになる事例に代表される、プラットフォームの「分断(unbundling)」がもたらすあらゆる影響を網羅的に分析することにある。ユーザーが求める「影響を与える事例」は、単なるユーザーインターフェース(UI)の選択肢増加に留まらず、ゲートキーパーのビジネスモデル、技術的アーキテクチャ、そしてセキュリティモデルの根幹に関わる強制的な変更を意味する。

規制対象となる「特定ソフトウェア」には、OS、アプリストア、ブラウザ、そして検索エンジンなどが含まれる。これらのサービスを提供する指定事業者に対して課される義務は、競争促進とセキュリティ・プライバシー保護という二律背背反する課題を突きつけるものであり、事業戦略の抜本的な見直しが不可欠となる。

第1章:日本の規制環境:スマホ新法の全貌

1.1. 法の成立経緯と施行スケジュール

SSCP法は、デジタル市場における公正な競争を促進するために導入された日本の新たな法律である。その正式名称は「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」であり、これは2024年6月12日に成立した [1]。

本法案は、令和6年の第213回国会で審議され、衆議院および参議院を経て承認されている [2]。法律の施行期日は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日とされており、概ね2025年12月までの施行が予定されている [2, 3]。この施行までの期間が限られているため、指定事業者は技術的な変更、特にコア機能のモジュール化や代替インターフェース(API)の開放に向けた開発を迅速に進めるとともに、法務的なコンプライアンス体制を急ピッチで構築する必要があり、リソース配分が喫緊の戦略的課題となっている。

1.2. 規制対象者(指定事業者)と公正取引委員会(JFTC)の役割

SSCP法の施行および実効性確保において、公正取引委員会(JFTC)が中心的な役割を担う [2]。JFTCは市場における支配的な地位を持つ事業者を「指定事業者」として選定し、これらの事業者に対し、市場における公正な取引を監視する役割を果たす。

JFTCは、規制対象となる行為や義務付けられた措置の具体的な定義を明確化するため、ガイドライン案の策定を進めている状況にある [4, 5]。このガイドラインは、法律の条文だけでは捉えきれない、複雑なデジタル市場の慣行や技術的仕組みに対する具体的な規制の執行方針を示すものとなる。

しかしながら、本法の運用における課題として、JFTCが大手IT企業の複雑なビジネスモデルや技術的な仕組み、特に最新の技術動向に追いつけない可能性が指摘されている [2]。SSCP法の規制が実効性を持つためには、JFTC内部における技術的専門知識の継続的な強化と、EUや米国などの国際的な他機関との連携が極めて重要となる。この技術的専門性の確保は、規制の実効性を担保する上で不可欠な要素である。

1.3. SSCP法が定める主要な禁止事項と遵守事項

SSCP法は、指定事業者に対して特定の行為を禁止し、また一定の措置を講ずることを義務付けている。

禁止事項(不公正な取り扱いの禁止)

法第6条において、アプリ事業者によるOSやアプリストアの利用条件、または取引の実施についての不当に差別的な取り扱いや不公正な取り扱いが禁止されている [6]。この禁止事項には、アプリ開発者が自社の決済システムを利用することを強制的に排除する行為などが含まれる。これは、ゲートキーパーが自社サービスを優遇し、競争を阻害する行為全般を対象としている。

遵守事項(特定の義務付け)

指定事業者に対しては、一定の措置を講ずる義務付け(遵守事項)も定められている [6]。その一つが、特定データの管理体制等の開示義務(法第10条)である [6]。この義務付けは、競争事業者がゲートキーパーのプラットフォームで円滑にサービスを提供するために必要なデータアクセスや技術的インターフェースの透明性を確保することを目的としている。

制裁金の厳格性

SSCP法が定める罰則は、その厳格性において世界の類似法案と比較しても突出している。ゲートキーパーが法律に違反した場合、**全世界売上高の最大20%**という制裁金が課される可能性がある [7]。これは、EU DMAが定める制裁金(最大10%)を上回る水準である [7]。この極めて高い制裁金は、日本政府がゲートキーパーの独占的行動に対して強力な抑止力を発揮し、コンプライアンスの徹底を強制する強い意図を示している。したがって、指定事業者にとって、競争法違反は単なる法務リスクではなく、企業の存続に関わるサステナビリティ・リスクとして捉え直すことが求められる。

第2章:スマホ新法が強制する「デフォルト」の選択自由化と技術的影響

ユーザーの問いかけの中心である「デフォルト選択」の自由化は、単なる設定画面の変更に留まらず、モバイルOSの技術的構造に根本的な変化をもたらす。この変化は、プラットフォーム提供者の長年の競争優位性を支えてきた技術的閉鎖性を打ち破るものである。

2.1. ブラウザの選択自由化:WebKit依存からの脱却要求

現在、特定のモバイルOS、特にiOSにおいては、サードパーティ製ブラウザであっても、Apple独自のレンダリングエンジンであるWebKitの使用を事実上強制されているという構造的制約が存在する。これにより、ブラウザの競争はUI/UXの差にとどまり、レンダリング速度、セキュリティ機能、ウェブ技術のサポートにおいて本質的な差別化が困難であった。

SSCP法およびDMAによって義務付けられる内容は、ユーザーがSafari以外のブラウザをデフォルトとして設定できるだけでなく、競合ブラウザが独自のレンダリングエンジン(例:GoogleのBlink、MozillaのGeckoなど)をOS上で自由に利用できる環境を提供することである。

この義務付けがもたらす技術的影響は甚大である。OS提供者は、これまで統一されたWebKitベースで管理してきたセキュリティサンドボックス、メモリ管理、およびパフォーマンス最適化の仕組みを、多様な外部エンジンに対応するオープンな構造に根本的に変更する必要がある。これは、OSの安定性とセキュリティ管理の複雑性を飛躍的に高める。

データアクセス権の公平性の確保

SSCP法ガイドライン案では、ブラウザの選択自由化に関連して、競合ブラウザに対するデータアクセスの公平性が強く求められている。具体的には、ブラウザでの閲覧履歴、ダウンロード履歴、ブックマークに係るデータ、ブラウザに係るプラグインのインストールおよびアンインストールその他の利用状況に係るデータ、そしてウェブページがOS機能を利用する際の技術的仕様に係るデータなどの公平な提供が示唆されている [4]。

これらのデータの公平なアクセスが義務付けられることは、競合ブラウザに対し、Safariと同等のユーザー理解とOS機能連携の機会を与えることを意味する。例えば、サードパーティ製ブラウザがOSレベルのパスワード管理、Apple Payなどの決済連携、さらにはOSの省電力機能といった、これまで独占的に提供されてきた技術的なインターフェース(API)へのアクセスが必須となる。これにより、プラットフォームが提供してきた技術的な競争優位性が平準化され、真の意味でのブラウザ競争が促進される。

2.2. 検索エンジンの競争促進と広告市場への波及

デフォルトの検索エンジンの自由化も、モバイルエコシステムの経済的基盤に深刻な影響を与える具体的な事例である。現在、GoogleがiOSにおけるデフォルト検索エンジンとしての地位を維持するためにAppleに支払っている巨額の契約金(TAC: Traffic Acquisition Cost)は、両社の収益構造の重要な柱となっている。

SSCP法によって、ユーザーがBingやDuckDuckGoなどの競合検索エンジンをデフォルトとして設定する選択肢が、公平かつ明確なプロセスで提供されることが義務付けられる。デフォルト設定の強制力が低下することにより、TAC構造が崩壊するか、少なくともその価値が大幅に希釈化される可能性がある。

この経済的影響は、検索広告市場の寡占状態を緩和し、Googleの収益(特にモバイル検索広告)に直接的な打撃を与える。同時に、Appleのサービス部門の収益にも重大な影響が及び、両社に対しビジネスモデル全体の見直しを迫る。この規制の導入は、単なる設定変更ではなく、モバイル広告市場における数兆円規模の資金の流れを再編する契機となる。

2.3. デフォルト設定変更がもたらす消費者の選択肢増加とゲートキーパーの差別化弱体化

規制によるデフォルト設定の自由化は、消費者にとっての選択肢を増やす一方で、プラットフォーム提供者、特にAppleが長年築いてきたエコシステムの一貫性と品質を損なう可能性を内包する。

DMAに対するAppleの見解として、規制によってサードパーティ製ブラウザエンジンなどの競合技術に対応することを強制される結果、「機能提供の遅れ」「よりリスクが高く、直感的な使いやすさが低下したアプリ体験」「プライバシーとセキュリティへの新たな脅威」が生じると表明されている [8]。

規制が指定事業者に他社製品向けの機能やテクノロジーを作るよう強制することで、結果的に消費者の選択肢をより似通ったものにし、「弱まる差別化」を生じさせるという主張は、プラットフォームのブランド価値の希釈化を懸念していることを示している [8]。これは、独自のエコシステムによる一貫した高品質なユーザー体験という、ゲートキーパーの長年の競争優位性が構造的に失われることを意味する。規制対応は、技術的な適合だけでなく、ブランド戦略とユーザー体験の再定義という課題も突きつける。

第3章:スマホ新法でプラットフォーム機能の分断とエコシステム再構築

デフォルトのブラウザや検索エンジン以外の影響事例として、アプリ配信、決済、データアクセスという3つの主要分野におけるプラットフォーム機能の分断が挙げられる。これらは、SSCP法の遵守事項の中核をなす要素である。

3.1. アプリ配信の多様化:代替アプリストアとサイドローディングの解禁

SSCP法およびDMAは、ゲートキーパー以外の事業者が独自のアプリストアをモバイルOS上で運営することを許可すること、そしてアプリストアを介さずにアプリを直接インストールする「サイドローディング」を容認することを義務付けている [6, 9]。

開発者への具体的な機会

この規制緩和は、アプリ開発者に対して複数のメリットをもたらす。

- 新たな配信チャネルの開放: 開発者はApp StoreやGoogle Play以外のプラットフォームでアプリを配信可能となり、新たなユーザー層へのアクセス機会を得る

[9]。 - 市場投入速度の向上: 従来の厳格なアプリストア審査プロセスを迂回できることで、特に中小アプリ事業者にとって市場投入速度(TTM)が向上するメリットがある

[2]。 - 柔軟な開発とテスト: アプリを特定の地域規制要件に合わせて調整したり、追加の承認なしに新機能のテストを実施したりする機会を得ることができる

[9]。

市場への構造的影響

市場競争の観点からは、地域に特化したニッチなアプリストアや、特定の産業(例:iGaming産業 [9]、エンタープライズ向けの閉鎖型ストア)に特化した専門的なストアが出現することが予想される。しかし、新たなアプリストアが参入することで競争は激化し、特に中小事業者にとっては収益性向上の機会と同時に、ユーザー獲得コストが増大するという両面の影響が予想される [2]。

3.2. 決済システムの自由化:収益構造の抜本的改革

SSCP法は、アプリ開発者に対し、ゲートキーパーが提供するアプリ内課金(IAP)システム以外の独自の決済ソリューションを統合することを許可することを義務付けている [6, 7]。

経済的メリットと収益性の向上

これは、アプリ開発者にとって最も大きな経済的メリットをもたらす具体的影響事例である。

- 手数料モデルの変革: 開発者は、プラットフォーム提供者が徴収する最大30%の手数料を回避または大幅に削減できる。

- コンバージョン率の向上: iGamingの専門家などからは、App Storeを迂回して独自の決済ソリューションを統合できる能力は、コンバージョン率を大幅に向上させる可能性があると指摘されている

[9]。 - ユーザー向け割引の自由化: 独自の決済方法を利用することで、開発者が自由に割引プランやポイントシステムを提供可能となり、収益性が向上するというメリットが期待される

[2]。

この義務付けは、プラットフォーム提供者の収益源であるIAP手数料への依存度を根本的に低下させる。その結果、ゲートキーパーはIAP収益の減少を補うため、広告収益やクラウドサービスなど、サービス部門における他の収益源の強化を戦略的に進める必要が生じ、ビジネスモデルの抜本的な再構築が強制される。

3.3. 相互運用性とデータポータビリティの義務化

SSCP法は、指定事業者に対して特定のデータの管理体制の開示(法第10条)を義務付けており [6]、これにはブラウザ関連データ [4] の他に、OSレベルで連携される様々なデータの相互運用性要件が含まれることが予想される。

技術的相互運用性の要求

技術的な影響として、メッセージングデータ、NFCアクセス、生体認証データなどの相互運用性要件が発生する可能性がある。例えば、これまでプラットフォームの差別化要素であったApple WatchやAirPodsのような付随デバイスとの連携機能、あるいはiMessageの暗号化プロトコルといったコア技術のAPIを開放する必要性が生じる。

相互運用性の確保は、競合他社がゲートキーパーのエコシステムにこれまで以上に深く統合された製品を提供することを可能にする。これにより、ユーザーがプラットフォームを乗り換える際のコスト(スイッチングコスト)が大幅に低下し、市場における競争がさらに活性化される。ゲートキーパー側は、競争環境の不均衡を生み出していると主張しながらも [9]、法的義務としてこれらの技術的開放を進めざるを得ない。

第4章:スマホ新法と国際比較分析:EUデジタル市場法(DMA)の教訓

日本のSSCP法は、EUが先行して導入したDMAと多くの点で共通点を持つが、戦略的な対応を練る上でDMAの先行事例と、両法の差異を理解することが不可欠である。

4.1. DMAの主要な義務と日本のSSCP法との差異

SSCP法とDMAは、ゲートキーパーの独占的行動を是正するという共通の目的を持っているが、特に罰則の厳格性において大きな差異が見られる。

Table 1: SSCP法とEU DMAの主要規制事項比較

| 規制項目 | 日本のSSCP法 (スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律) | EU DMA (デジタル市場法) | 主要な差異点と戦略的意味合い |

| 対象範囲 | スマートフォンにおける特定ソフトウェア (OS, アプリストア, ブラウザ, 検索エンジン等) [1] | ゲートキーパーが提供するコアプラットフォームサービス (CPS) | 日本はスマホOSに特化しているが、規制対象サービスは広範に類似。 |

| 代替アプリ配信 | 義務付けあり(サイドローディングを含む) [6, 9] | 義務付けあり(サイドローディングを含む) [9] | 両法とも独占的配信チャネルの開放を要求。 |

| 代替決済手段 | 独自の決済システム強制禁止 [6, 7] | 独自の決済システム強制禁止 [9] | 開発者にとって最大の経済的利益をもたらす中核的な規制。 |

| データアクセス | 特定データの管理体制等の開示義務(法10条)[4, 6] | データポータビリティ、相互運用性の義務付け | 日本の規定はブラウザ関連データ [4] に詳細な言及があり、データ公平性に焦点を当てている。 |

| 制裁金(売上高比) | 最大20% (全世界売上高) [7] | 最大10% (全世界売上高) [7] | 日本の罰則は国際的に見て極めて厳格であり、コンプライアンスリスクが最大となる。 |

日本のSSCP法は、DMAと比べて制裁金が倍の水準(20%対10%)に設定されている [7]。これは、日本の規制当局の執行意欲が極めて高く、ゲートキーパーに対し、EUでの対応よりも日本市場での規制対応を優先度高く進めることを強く要求していることを示唆している。この厳格な罰則体系は、指定事業者が取るべきコンプライアンス戦略の基盤を形成する。

4.2. EU市場におけるApple/Googleの対応事例と市場の初期反応

DMAが先行導入されたEU市場では、ゲートキーパーはすでに技術的な変更の実施を余儀なくされている。Appleは、欧州の規制当局の要件に対応するため、代替ブラウザエンジンへの対応や、代替決済システム実装の許可などを実施した。これらの変更は、ユーザー体験およびプラットフォームの構造に影響を与えていることが認識されている [9]。

市場、特に金融テクノロジー分野やiGaming業界の関係者は、DMAの導入を「成長の起点かつ技術的多様化の機会」と捉えている [9]。代替決済ソリューションの統合はApp Storeの単一システムへの依存を軽減し、開発者にとっては新たなユーザー層へのアクセスと参入障壁の低下、革新的なソリューションの開発を促進する効果が生まれている。

しかし、プラットフォーム提供者は、よりオープンなエコシステムへの移行に伴うリスクについてユーザーに注意を促しており [9]、欧州の顧客が他の地域と同等の技術体験を享受できるよう支持を続けるとも述べている [9]。これは、規制対応が技術的な標準化とグローバルなサービス展開の一貫性の間で、ジレンマを生じさせていることを示している。

第5章:スマホ新法で競争促進に伴うリスクとコンプライアンス上の課題

規制の導入は競争を促進し、開発者に経済的メリットをもたらす一方で、OS提供者が長年維持してきたエコシステムの安全性と一貫性を損なうという、重大なトレードオフを伴う。

5.1. セキュリティリスクの増大:サイドローディングアプリの危険度分析

アプリ配信チャネルの多様化、特にサイドローディング(または代替アプリストア経由)の解禁は、セキュリティ管理体制に根本的な脆弱性をもたらす具体的な事例である。サイドローディングされたアプリは、従来の厳格なApp Store審査プロセスを経ないため、個々のアプリのセキュリティが可視化されていないという固有のリスクがある [10]。

具体的な脅威

この構造的変化は、エンドユーザーに深刻な金銭的・個人情報漏洩リスクをもたらす。

- マルウェア感染と悪用: ユーザーがうっかり悪意のあるアプリをインストールしてしまい、意図しない悪用が暴かれたり、個人が金銭的損害のリスクにさらされる可能性がある

[10]。 - セキュリティ管理の一貫性の喪失: プラットフォーム提供者が一元的に実施してきたマルウェアチェックやセキュリティパッチの適用が分散化し、エコシステム全体のセキュリティレベルが低下する。

エコシステムが分散化するに伴い、セキュリティ侵害が発生した場合の責任の所在が曖昧になるという法務的な課題も生じる。ゲートキーパー、代替ストア運営者、そしてアプリ開発者の間で責任分界点を明確化し、ユーザーへの明確なリスク通知を行うことが、規制下でのセキュリティ戦略の焦点となる。

5.2. プライバシー保護のジレンマ

DMAやSSCP法によってデータポータビリティや相互運用性が義務付けられることは、利用者の機密性の高いデータが競合他社に提供される際のプライバシーリスクを高める [8]。

分散型エコシステムでは、ユーザーデータ保護の複雑化が避けられない。代替決済システムやサードパーティのアプリストアが、ユーザーの機密情報(購入履歴、個人識別情報)をどのように管理・利用するかの透明性が低下する懸念がある。プラットフォーム提供者は、規制遵守のためにデータを開放しつつも、ユーザーに対してデータの流れと利用範囲について明確で理解しやすい説明責任を果たす必要がある。

5.3. 運用上の課題とJFTCによる監視の実効性

SSCP法の成功は、JFTCが大手IT企業の複雑なビジネスモデルや技術的仕組みに、いかに実効性をもって追いつき、監視を行えるかにかかっている [2]。規制対象となるゲートキーパーは、規制の抜け穴やグレーゾーンを利用して、実質的な独占状態を維持しようとする可能性がある。

例えば、代替決済システムを許可しても、その利用に対して高額な「コア技術料」を課したり、技術的な統合を不必要に複雑化させたりする行為が、不当な差別的取り扱いに該当するかどうかの判断は非常に難解である。JFTCは、こうした迂回行為を見抜くための技術的専門知識の継続的な強化と、ガイドラインの迅速かつ継続的な更新が不可欠となる。

5.4. 違反時の制裁金リスクと企業への財務影響

SSCP法による最大20%という高額な制裁金は、指定事業者にとって極めて深刻な財務リスクである [7]。この制裁金は、単一市場での売上高ではなく、全世界売上高を基準とするため、一度違反と認定された場合の財務的影響は甚大であり、グローバルな財務戦略に直接的な影響を与える。

この高額な罰則の存在は、競争法違反を単なる法務部門の課題ではなく、取締役会レベルで管理すべき企業の存続に関わるサステナビリティ・リスクとして位置づけ直すことを指定事業者に強制する。コンプライアンス体制の構築は、法務部門だけでなく、プロダクト開発、エンジニアリング、マーケティングの各部門にわたる全社的な最優先事項となる。

第6章:スマホ新法と競争促進事例とリスクの統合分析

規制緩和によって生じる具体的な影響事例を、開発者やユーザーが享受する競争促進のメリットと、OS提供者側の懸念およびユーザーが直面する潜在的なリスクの両側面から統合的に評価する。

Table 2: 規制緩和によって生じる具体的影響事例とリスク(ユーザー・開発者視点)

| 影響分野 | 具体的競争促進事例(ユーザー・開発者が享受) | 潜在的なリスク(OS提供者側の懸念を含む) | 関連規制根拠 |

| ブラウザ/検索 | Safari/Google以外のデフォルト設定選択。独自のレンダリングエンジンによる高性能ブラウザの利用。 [4] | OS機能連携の低下、互換性問題。セキュリティの一貫性の喪失。OSレベルでの機密データ漏洩リスクの増大。 [8] | SSCP法、DMA(デフォルト設定、データアクセス) |

| アプリ配信 | 独立した代替アプリストアの利用。サイドローディングによる非公開アプリの利用。中小事業者の収益性向上とTTM改善。 [2, 9] | マルウェア感染リスクの増加、セキュリティ審査の可視性喪失。不正取引の増加。エンドユーザーの金銭的損害リスク。 [8, 10] | SSCP法(アプリストア自由化)、DMA(サイドローディング) |

| アプリ内決済 | 独自の決済システムを利用した購入(手数料大幅減)。開発者による割引やポイント付与の自由な実施。 [2, 9] | 支払いフローの複雑化。購入履歴管理の一元性の喪失。詐欺やフィッシングのリスクの増大。 [8] | SSCP法(決済手段強制禁止)、DMA(代替決済システム) |

| データアクセス | 競合ブラウザや開発者への詳細なデータ(閲覧、技術仕様)の公平な提供。 [4] | 機密性の高い利用者データの意図しない流出、プライバシーリスク。技術的相互運用性確保のための開発コスト増加。 [6, 8] | SSCP法(データ管理体制の開示義務、不当な差別禁止) |

規制によって生じる具体的なメリット、例えば開発者の収益性向上や新たな配信チャネルの獲得 [2, 9]、は市場の活性化に不可欠である。しかしながら、この構造的変化の最も重要な側面は、セキュリティとプライバシー保護に関する責任が、閉鎖的なプラットフォーム提供者から、分散化されたエコシステム運営者や最終的なユーザーへと移行する点である。

ゲートキーパーは、これまでApp Storeの厳格な審査によって一元的に担ってきた安全性の保証を、代替手段によって担保しなければならない。例えば、セキュリティ侵害を防ぐための代替手段として、アプリの公証サービスや、競合ブラウザや代替ストアが利用できる高度なセキュリティAPIの提供が不可欠となる。規制対応は、単に機能を解放するだけでなく、新たなセキュリティモデルを再構築する要求を伴う。

結論と戦略的提言

7.1. 規制後のデジタルエコシステムの予測図

日本のSSCP法は、EU DMAとともに、グローバルなプラットフォーム戦略における最も重要な法規制環境を構築する。特に日本の法律が持つ高額な制裁金(最大20%)は、指定事業者が日本市場でのコンプライアンス対応を最優先事項として位置づけることを強制する。

モバイルOSは、セキュリティと利便性を統合した単一のエコシステムから、規制によって強制的に分断された複数のサービスコンポーネント(ブラウザ、決済システム、アプリ配信)の集合体へと変貌を遂げる。デフォルト設定の自由化要求は、単なる表面的な変更ではなく、プラットフォーム提供者の技術的アーキテクチャと収益モデルの強制的な分断を意味する。これにより、市場における競争は劇的に活性化する一方、プラットフォーム提供者は、エコシステムの安全性を維持しながら、競争を阻害しないオープンな技術を提供するという、複雑なバランスを求められる。

7.2. 企業が取るべき戦略的対応と技術的提言

指定事業者は、SSCP法の施行日(2025年12月目処)に向けて、以下の戦略的対応を緊急に進める必要がある。

- コンプライアンス最優先戦略の実行: 20%の制裁金リスクを鑑み、法務部門と技術部門が連携し、施行日までに技術的および法務的なコンプライアンス体制を完全に確立する必要がある。ガイドライン案

[4]の詳細を分析し、JFTCとの対話を通じて不明確な要件を解消することが不可欠である。 - 技術的アーキテクチャの抜本的な再構築: ブラウザのレンダリングエンジン、決済API、NFCアクセスなど、独占的と見なされるコア機能をモジュール化し、外部からの公平なアクセスを可能にする設計への移行を急ぐべきである。これは、プラットフォームの機能的解体を伴うが、長期的なコンプライアンス維持に必要である。

- リスクの可視化とユーザーへの説明責任の導入: サイドローディングや代替決済システムを利用する際のセキュリティリスク増大

[8, 10]について、ユーザーに対して明確で直感的な通知システムを導入しなければならない。例えば、非公式ストアのアプリであることを識別表示し、ユーザーがリスクを理解した上で選択できるようにすることで、法的な責任回避と同時に信頼維持を図る。 - 収益モデルの緊急な再最適化: IAP手数料依存からの脱却は不可避である。モバイルプラットフォームは、代替決済システムからの収入が減少する前提で、広告収益やクラウドサービス、ハードウェア販売との連携を強化するなど、新しい収益源の確立を急ぐ戦略的転換が求められる。

#スマホ新法 #スマートフォンソフトウェア競争促進法 #横田秀珠 #スマホ新法コンサルタント #スマホ新法セミナー #スマホ新法講師 #スマホ新法講演 #スマホ新法講座 #スマホ新法研修 #スマホ新法勉強会