TikTok似のSNS化?動画生成AIのOpenAIの「Sora」と「Sora2」

誰?惜しい(笑)生成AIで

編集したら少し老けましたw

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

さて、本題です。

2025年10月1日に開始した動画生成AIの

OpenAIのSoraと動画生成AI「Sora2」が

TikTok似のSNS化したと話題です。

自分やタグ付けした人を動画に対し

参加できるカメオ機能が注目です。

https://www.youtube.com/watch?v=0qolph3GMOs

TikTok似のSNS化した動画生成AIのOpenAIのSoraと「Sora2」

📅 2025年10月8日時点

OpenAIの動画生成AI Sora がSNS化して登場!

招待制で利用開始、TikTokのような使い心地に進化

単純な動画生成ツール

画像生成も可能

SNS機能搭載

フォロー・フィード・DM機能

🔑 招待制システム

1人につき4件の招待枠を持つ

招待コードで新規ユーザーを登録可能

招待者から受け取ったコードを登録

数字読み上げ+頭の動き確認

自分だけ・相互フォロー・全員から選択

SNS感覚で動画生成を楽しむ

⚠️ 顔認証の重要ポイント

💄 できるだけ明るい場所で撮影

👤 化粧・髪型を整えた状態で登録推奨

🎤 声も学習されるため、普段の声で話す

※後から再撮影も可能ですが、最初の登録が今後ずっと使われます

🌟 Soraの最大の特徴

自分や他人の顔を動画に登場させられる!

バーチャル共演が可能に

できること

👥 公開設定したユーザーを動画に呼び出せる

🎭 合成ツーショット動画を生成

💬 自分の顔で好きなセリフを話させられる

実演例

「横田しゅうりんさん、セミナー面白かったと絶賛している動画にして」

⬇️

AIが自動で台本作成+動画生成!

🚫 制限事項

写真で人間を追加することは不可

フェイク防止のため、登録したカメオのみ使用可能

猫やイラストなどの画像添付はOK

あなたへのおすすめ・最新・フォロー中

「面白い動画」「日本の動画」などAIに指示してフィードをカスタマイズ

フォロワー増加・招待者確認が可能

相互フォローでメッセージ送信可能

🎯 ユニークな「AI気分選択」機能

従来のSNSにない、AIがフィードを最適化してくれる新体験

「今日は○○な気分」と伝えるだけで、関連動画が表示される

📐 動画の向き設定

スマホ デフォルト:縦向き(ポートレート)

PC プロンプト画面右下で向き変更可能

横向き動画への切り替えも簡単

⚡ 生成スピード

Grokなど他のAIより遅いが、クオリティは圧倒的に高い

✅ 画像生成が可能

シンプルな機能

✅ SNS機能搭載

動画生成のみ

切り替え方法

⬅️ 旧Soraへ:画面左下「Switch to Old Sora」

➡️ 新Soraへ:画面右上「Open New Sora」

💡 使い分けのコツ

画像を作りたい → 旧Soraを使用

SNS感覚で動画共有 → 新Soraを使用

オン/オフ選択可能

カスタマイズ設定

推奨設定

プライバシーを重視する場合は学習利用をオフに設定

作例1:セミナー絶賛動画

内容がすごく分かりやすくて、ずっと引き込まれました」

↑ AIが自動で台本を作成し、リアルに話す動画を生成

作例2:宮崎の海辺シーン

↑ 若い女性との合成ツーショット動画も生成可能

作例3:赤ちゃん変身

↑ カメオなしでも、キャラクター変換が可能

🎯 動画生成AIがSNSに進化

単なるツールから、コミュニティプラットフォームへ

👥 バーチャル共演の実現

リアルで会わずに合成動画を作れる新時代

🤖 AIによる台本自動生成

プロンプトを超えた、高品質な演出

🚀 今後の展望

✨ さらなる機能拡張が期待される

📈 招待制から一般公開への移行も予想

🎬 クリエイター向け機能の充実

TikTok似のSNS化した動画生成AIのOpenAIのSoraと「Sora2」

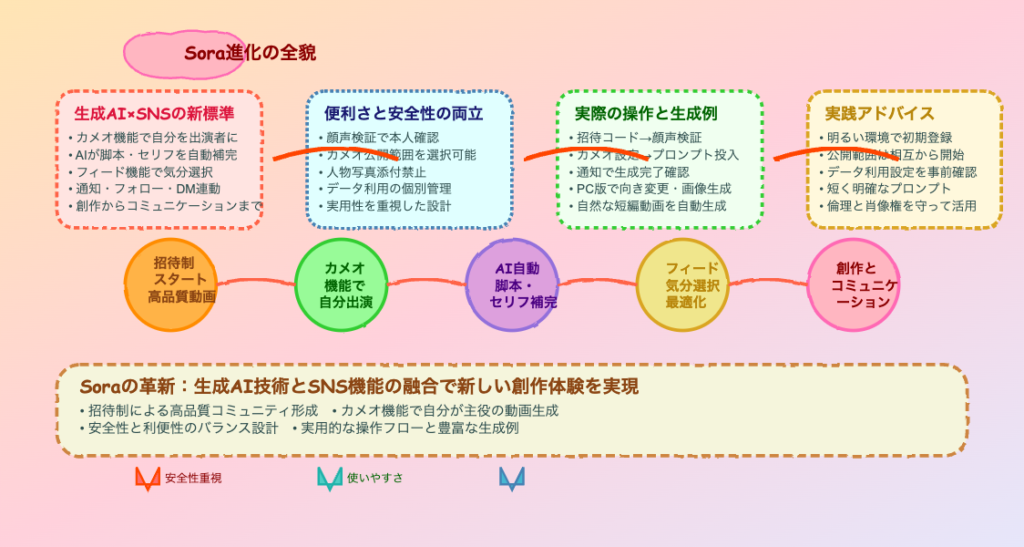

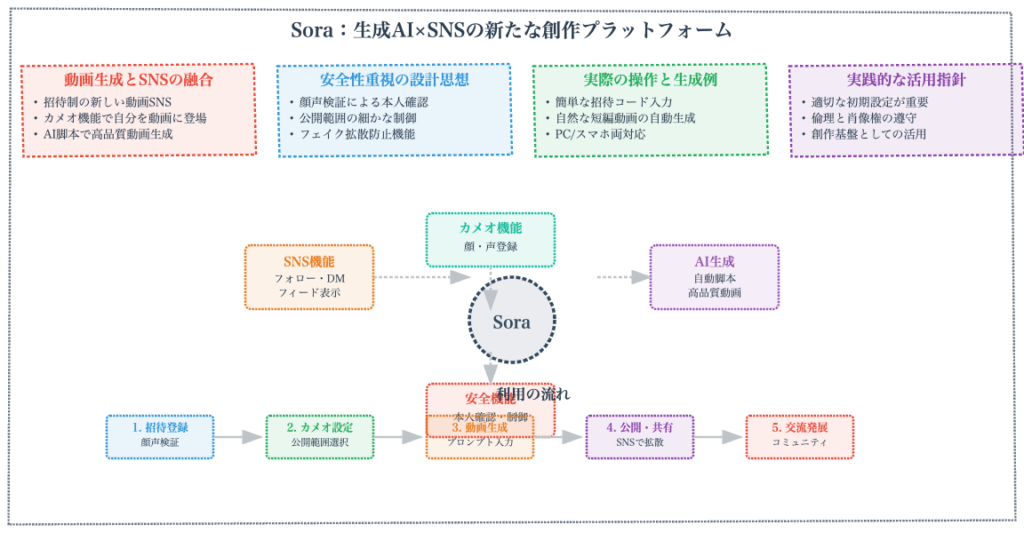

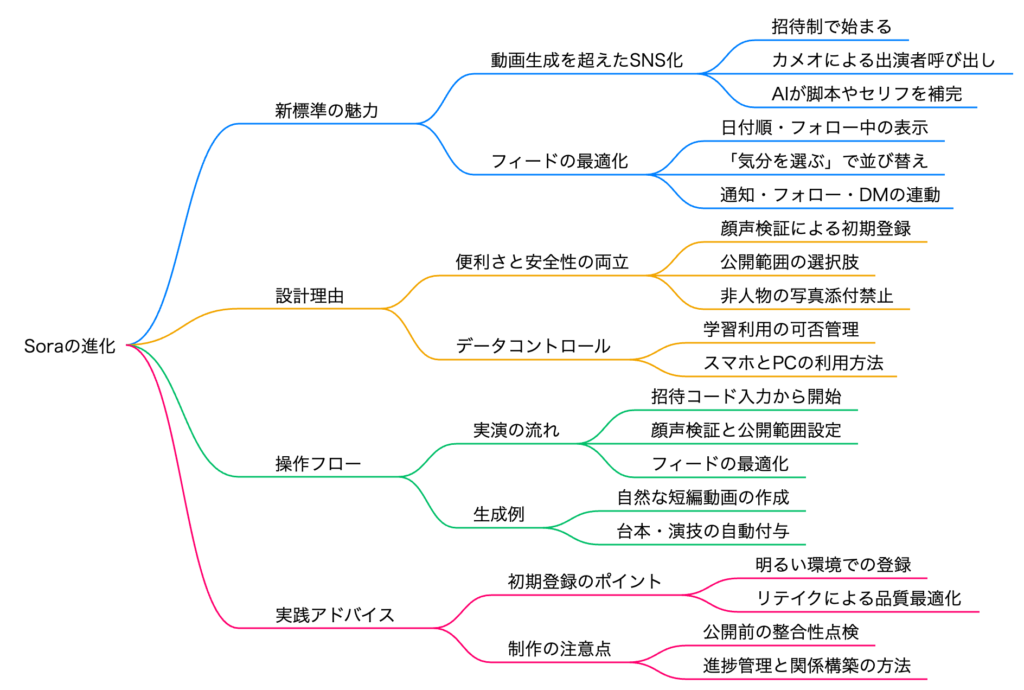

OpenAIの動画生成AI「Sora」と新版「Sora2」の使い方を解説。招待コード制で利用開始し、顔認証による「カメオ機能」で自分の分身を登録。SNS的な機能を持ち、フォロー・DM・フィードのカスタマイズが可能。AIで気分に応じたコンテンツ表示ができ、他ユーザーのカメオと合成動画も作成できる。旧版Soraへの切り替えで画像生成も可能。データ学習への利用可否も設定でき、高品質な動画を生成できる次世代SNS型AI。

TikTok似のSNS化した動画生成AIのOpenAIのSoraと「Sora2」

- はじめに

- OpenAI Soraとは?ついに利用開始できた経緯

- 招待コードの送り方と初期設定の完全ガイド

- SNS機能が凄い!Sora2の使い方と動画生成の実演

- 旧Soraとの切り替えと便利な設定方法

- おわりに

- よくある質問(Q&A)

はじめに

動画生成AIの世界が大きな転換点を迎えています。2025年10月8日、OpenAIから登場した「Sora」と「Sora2」は、まるでTikTokのようなSNS機能を備えた革新的なプラットフォームとして大きな注目を集めています。本記事では、ネットビジネス・アナリストの横田秀珠が、実際に招待コードを使って利用を開始した経験をもとに、Soraの初期設定から動画生成、SNS機能の活用方法まで、詳細に解説していきます。招待制ということで、なかなか使えなかった方も多いかと思いますが、この記事を読むことで、招待コードを受け取った際にスムーズにスタートできるようになります。AI時代ならではの新しい動画生成体験について、実際の操作画面を交えながら、一つ一つ丁寧に見ていきましょう。これまでにない、バーチャルな出演者を自由に呼び出せる機能は、クリエイティブの可能性を大きく広げることでしょう。

OpenAI Soraとは?ついに利用開始できた経緯

2025年10月8日水曜日、待ちに待ったOpenAIの動画生成AI「Sora」と「Sora2」について、詳しく紹介する機会がやってきました。本日のテーマは「動画生成AIのTikTokとも言えるSNS化したOpenAIのSoraと動画生成AI『Sora2』」についてです。

ようやく筆者も利用を開始することができました。実は招待コードは以前から持っていたのですが、システムにバグがあってうまく設定できなかったことと、業務が立て込んでいて時間が取れなかったため、利用開始が遅れてしまっていました。しかし、ようやく使えるようになりましたので、本日はSoraの設定方法や使い方について詳しく解説していきます。

実際の操作を確認するために、iPhone2台を用意しました。左側のiPhoneは現在招待待ちの状態で、右側のiPhoneはすでに利用可能な状態になっています。これから右側のアカウントから左側のアカウントへ招待を送信し、その一連の手順を実演しながら紹介していきます。この実演を通じて、読者の皆様が実際に招待コードを受け取った際に、迷わず設定できるようになることを目指します。

Soraは単なる動画生成ツールではなく、SNS的な要素を持ち合わせた新しいプラットフォームとして設計されています。この点が従来の動画生成AIとは大きく異なる特徴となっており、ユーザー同士のつながりや、相互にコンテンツを共有する仕組みが組み込まれています。

招待コードの送り方と初期設定の完全ガイド

招待コードの送信手順

まず、すでに利用可能な状態になっている右側のiPhoneから操作を開始します。画面左上に「4件の招待」という表示があります。Soraでは1人につき4件まで招待を送ることができる仕組みになっています。この招待ボタンをタップすると、「友達を招待する」という画面が表示されます。

画面には「コードをコピーする」というボタンが表示され、その下部に招待コードが表示されています。今回の例では、このコードを手動で入力していきます。コードは「K」「S」「D」「1」「1」「N」「A」という文字列で構成されています。

コードを入力すると、確認画面が表示されます。この設定は後から変更することも可能ですので、まずはそのまま進めていきます。「続ける」ボタンをタップすると、次の段階へ進みます。

カメオ機能の初期設定プロセス

次に表示されるのは「すべての動画に出演します」という確認画面です。これはカメオ機能と呼ばれる、自分の顔や姿を動画に登場させるための設定です。「開始する」ボタンをタップすると、顔認証のプロセスが始まります。

画面には「録画を開始して画面上の数字を読み上げてください」という指示が表示されます。この認証プロセスは、本人確認と顔データの登録を同時に行う重要なステップとなります。「録画を開始する」ボタンをタップすると、カメラが起動します。

画面上に表示された数字「84、93、63」を読み上げます。続いて「頭を右に向けてください」という指示が出るので、指示通りに頭を右に向けます。次に「頭を上に向けてください」という指示が表示されるので、上を向きます。これらの動作により、様々な角度から顔のデータが収集されます。

データの収集が完了すると、「アップロードしています」という表示が出て、約1分間の処理時間が必要となります。この初期設定では、できるだけ明るい場所で、クリアな状態で撮影することが推奨されます。女性の場合は、お化粧や髪型を整えた状態で行うことをお勧めします。なぜなら、ここで登録した顔データがその後の動画生成に継続的に使用されるためです。

もちろん、撮影に失敗した場合や、より良い状態で撮り直したい場合は、画面下部の「再撮影」ボタンから何度でもやり直すことができます。

認証エラーと再撮影

初回の撮影後、「We couldn’t verify your head movements」というエラーメッセージが表示されることがあります。これは「頭の動きを正しく認証できませんでした」という意味です。このような場合は、再度撮影を行う必要があります。

再撮影では、画面に表示される数字「93、84、43」を読み上げ、「右に向けてください」「下に向けてください」という指示に従います。今回は問題なく認証が完了しました。前回は「上に向けてください」という指示が出る前に処理が終了してしまったため、すばやく動作する必要があることが分かりました。

この認証プロセスでは、声のデータも収集されています。そのため、普段使っている自然な声で読み上げることが重要です。ここで登録された声のデータも、今後の動画生成に使用される可能性があります。

このように、初期設定の最適化は非常に重要です。何度でもやり直しができますので、満足のいく状態で登録することをお勧めします。「完了しました」という表示が出たら、「続ける」ボタンをタップして次のステップへ進みます。

プライバシー設定とプロフィール設定

次に表示されるのは、カメオ機能のプライバシー設定画面です。ここでは、自分の顔データを誰が利用できるかを設定することができます。選択肢は以下の4つです。

- 「自分だけ」:自分だけが自分の顔データを使用できる

- 「私が承認したユーザー」:承認した特定のユーザーのみが使用できる

- 「相互」:相互にフォローし合っているユーザーが使用できる

- 「全員」:すべてのユーザーが使用できる

「全員」を選択すると、誰でも自分の顔データを使って動画を生成できてしまうため、フェイク動画が作られるリスクがあります。今回の設定では「相互」を選択することにしました。これにより、相互フォローの関係にあるユーザーのみが、自分の顔データを使用できるようになります。

さらに「他の人からの見え方」という設定項目もあります。ここには「プロナウンス(代名詞)」という項目があり、自分が自認している性別を設定することができます。また「Cameo Tops」という説明ページへのリンクも用意されています。

これらの設定を確認し、問題なければ「完了」ボタンをタップします。

利用開始と注意事項

設定が完了すると、利用開始前の注意事項が表示されます。「AIでコンテンツを生成してクリエイティブな世界に踏み入れようとしています。一部の動画には見覚えのある人物が登場する場合がありますが、行動や出来事は実際のものではありません」という警告文が表示されます。

これは、すべての動画がAIによって生成されたものであり、実際の出来事ではないことを明確にするための注意喚起です。この点を理解した上で、「視聴を開始する」ボタンをタップすると、Soraのメイン画面が表示され、本格的に利用を開始することができます。

SNS機能が凄い!Sora2の使い方と動画生成の実演

SNS風のフィード機能とAIカスタマイズ

メイン画面が表示されると、まず目を引くのがSNSライクなインターフェースです。画面上部には「あなたへのおすすめ」という表示があり、この部分をタップすると、フィードの表示方法を切り替えることができます。

主な表示オプションは「最新」と「フォロー中」の2つです。「最新」では日付順に投稿が表示され、「フォロー中」ではフォローしているユーザーの投稿が優先的に表示されます。

さらに注目すべき機能として、3番目のオプションに「気分を選ぶ」という項目があります。この機能は非常に革新的で、AIに対して「こういう雰囲気の動画を探してほしい」「面白い動画を見せてほしい」といった指示を出すことができます。フィードの並び順をテーマで制御できるという、これまでのSNSにはなかった新しい体験が可能になっています。

例えば、「日本の動画を見せて」と入力すると、AIがフィード内から日本に関連する動画を優先的に表示してくれます。このAIを活用したフィードのカスタマイズ機能は、コンテンツ発見の新しい形として、非常に興味深い実装だと言えます。

実際に試してみると、「Sora2の中の世界を正直に教えて」といった投稿が表示されます。動画の読み込みには少し時間がかかることもありますが、このような形でパーソナライズされたフィードが生成されます。

フォロー機能と招待者の確認

画面上部の通知アイコンをタップすると、様々な通知を確認することができます。特に重要なのが「フォロー中」という表示です。ここには、自分が招待を受けた相手、つまり招待者の情報が表示されます。

招待によってアカウントを開設した場合、招待者は自動的に「フォロー中」のリストに追加されます。これにより、誰のおかげでSoraを始めることができたのかが明確に分かる仕組みになっています。この招待者との関係性は大切にすべきでしょう。

また、X(旧Twitter)などで野良で流通している招待コードを使用した場合でも、実際の招待者が誰なのかをここで確認することができます。つまり、招待の経路が完全にトレーサブルになっているということです。

相互フォローの関係になると、メッセージ送信機能も利用できるようになります。DMで招待のお礼を伝えることも可能です。実際に、もう一方のアカウントで確認してみると、フォロワー数が2になっており、相互フォローの状態が確認できます。このDM機能は、ユーザー間のコミュニケーションを促進する重要な機能となっています。

カメオ機能による動画生成の実演

それでは、実際に動画を生成してみましょう。画面中央のプラスボタンをタップすると、動画生成のメニューが表示されます。ここで最も重要な機能が「カメオ」です。

カメオをタップすると、一番左に自分自身のアイコンが表示されます。現在は「秀珠横田」という名前でタグ付けされた状態になっています。この人物を動画に登場させることができるのです。

それでは、実際にプロンプトを入力してみましょう。今回は「(横田しゅうりんさん)セミナー面白かったと絶賛している動画にして」という内容で生成を試みます。これは自画自賛の内容ですが、実演のために入力してみます。

プロンプトを入力したら、送信ボタンをタップします。現時点では他のユーザーは呼び出しませんが、実は自分と他のユーザーを組み合わせて動画を作成することも可能です。

革新的な機能:バーチャル共演

ここで特筆すべき機能について説明します。Soraでは、公開設定にしているユーザーの顔データを、自分の動画の出演者として呼び出すことができます。これは本当によく考えられた機能です。まさにAI時代ならではの発想だと言えるでしょう。

従来のInstagramやFacebookの時代では、一緒に撮った写真にタグ付けすることは可能でした。しかし、それはあくまでも実際に会って撮影した写真に限られていました。リアルで会わなければタグ付けはできなかったのです。

しかしSoraでは、リアルで会っていなくても、オンライン上でバーチャルに合成した動画を作成し、まるで一緒にいたかのようなツーショット動画を生成することができます。これは非常に革新的で、クリエイティブの可能性を大きく広げる機能だと言えます。

動画生成の待ち時間とクオリティ

動画生成を開始すると、画面下部でくるくるとローディングアイコンが回転します。これが動画生成の処理時間を表しています。実際のところ、動画生成には相応の時間がかかります。生成スピードについては、他の動画生成AI、例えばGrokなどの方が速い場合もあります。

しかし、Soraの最大の強みは生成される動画のクオリティの高さにあります。時間はかかりますが、その分、非常に高品質な動画が生成されますので、ぜひ多くの方に試していただきたいと思います。

カメオの編集機能と制限事項

生成した動画の編集も可能です。画面右上の三点リーダー(…)をタップすると、メニューが表示されます。ここから「カメオを編集する」を選択することができます。

この機能を使えば、登録した顔データの設定を変更したり、一度削除してより良い状態で撮影し直したりすることができます。いつでも最適な状態に調整できる柔軟性が用意されています。

また、写真を添付することも可能ですが、重要な制限事項があります。実際に試してみると分かるのですが、人間が写っている写真をアップロードしようとすると、「この人は人間が映っているように見えます」というエラーメッセージが表示され、アップロードが拒否されます。

つまり、人間の写真を直接アップロードして動画に使用することはできない仕様になっています。猫などのペットの写真や、イラストであれば問題ありません。この制限は、フェイク動画の濫造を防ぐための重要なセーフガードとなっています。この点については十分に注意して利用する必要があります。

動画の向きの変更方法

画面上部の「Sora2」と表示されている部分は、実はタップ可能になっています。少し分かりにくいUIですが、この部分をタップすると、動画の設定メニューが表示されます。

ここには「方向がポートレート」という表示があります。これを変更することで、動画の向きを調整することができます。スマートフォンでの使用時は、デフォルトで縦向き(ポートレート)に設定されていますが、これを横向きの動画に変更することも可能です。

PC版の画面でも同様の機能が提供されていますが、PCの方がUIが分かりやすくなっています。プロンプト入力画面の右下に、向きを変更するオプションが配置されています。

生成された動画の確認

しばらくすると、「Your draft is ready(下書きが完成しました)」という通知が届きます。この通知をタップすると、生成された動画を確認することができます。

動画には「横田しゅうりんさんのセミナー面白かったと絶賛している」というプロンプトに基づいた内容が反映されています。読み込みが完了すると、実際の動画を再生することができます。

確認して問題なければ、そのまま投稿することも可能です。投稿ボタンをタップすると、自分のフィードに公開されます。

実際に生成された動画を再生してみると、以下のような内容になっています。「今日の横田しゅうりんさんのセミナー、めちゃくちゃ面白かったです。内容がすごく分かりやすくて、ずっと引き込まれました。例え話も最高で、あっという間の2時間でした。」

このように、単にプロンプト通りの内容を喋らせるだけでなく、AIが適切な台本を作成し、自然な動画として生成してくれることが分かります。

追加の生成事例

PC版でも複数の動画を生成してみました。一つ目の例として、宮崎県の海辺を歩くシーンを生成してみました。「やっぱり宮崎って最高だね。海も空も全部綺麗。風も気持ちいいし、時間がゆっくり流れてる感じ。来てよかったね。うん、また来よう。」

このシーンでは、美しい若い女性と一緒に海辺を歩いているという設定になっています。「横田しゅうりんさんと一緒に美しい若い女性が海辺で、やっぱり宮崎って最高だねと言いながら歩いている様子」というプロンプトから生成されました。これは配偶者に見つかると問題になりそうな内容ですが、あくまでも技術的な実演です。

このような、現実にはありえないシチュエーションの動画も簡単に作成できてしまうのです。プロンプトをAIが超えて、適切な台本やシーンの設定まで自動的に生成してくれる点は、非常に優れた機能だと言えます。

もう一つの例として、赤ちゃんバージョンも生成してみました。「こんにちは、横田しゅうりんです。ひひひひひひひひ」という、自分が赤ちゃんになったらという設定の動画です。

このように、元のソース動画を用意しなくても、様々なバリエーションの動画を生成できることが分かります。この柔軟性は非常に興味深い特徴だと言えるでしょう。

旧Soraとの切り替えと便利な設定方法

PC画面での操作インターフェース

スマートフォンでの操作に加えて、PC版の画面についても解説します。基本的な操作方法はスマートフォン版と同じですが、一部のUIがより分かりやすく配置されています。

投稿画面において、動画の向きを変更するオプションは、プロンプト入力欄の右下に配置されています。PC版の方が視覚的に分かりやすいレイアウトになっているため、初めて使用する方にはPC版での操作をお勧めします。

旧Soraへの切り替え機能

今回の新しいSora2を使用してみて、一つ残念に感じた点があります。以前のSora1では画像生成機能が利用できて非常に便利だったのですが、Sora2ではこの機能が削除されてしまいました。

しかし、調査を進めたところ、解決策を発見しました。画面左下にある点(メニューアイコン)をタップすると、そこに「Switch to Old Sora(旧Soraに切り替え)」というオプションが表示されます。

このオプションを選択すると、以前のSora1のインターフェースに切り替わります。旧バージョンでは画像生成機能が引き続き利用できますので、画像を生成したい場合はこの方法で対応することができます。この切り替え機能を知っておくと、非常に便利に活用できます。

新Soraへの戻り方

旧Soraから新しいSora2に戻る場合は、画面右上にある「Open New Sora」というボタンをタップします。初回は画面に表示されない場合もありますが、画面右側のメニューからアクセスすることができます。

操作を再度確認すると、画面下部の「Switch to Old Sora」で旧バージョンに切り替え、画面右上の「Open New Sora」で新バージョンに戻ることができます。この切り替え機能により、両方のバージョンの利点を状況に応じて使い分けることが可能になります。

データコントロールとプライバシー設定

新しいSora2に切り替えた状態で、画面下部の設定メニューを確認していきましょう。設定画面の中に「データコントロール」という重要な項目があります。

この設定では、自分が作成した動画や使用したプロンプトなどを、AIの学習データとして使用させるかどうかを選択することができます。プライバシーを重視する方にとっては、非常に重要な設定項目です。

現在の設定では「学習に使用しない」という選択になっています。また「パーソナライゼーション」という設定もありますが、これらは各ユーザーの好みや用途に応じて設定することをお勧めします。

学習データとして使用されたくない場合は、この設定をオフにしておくことで、自分のデータがAIのトレーニングに使用されることを防ぐことができます。この設定は後からいつでも変更可能ですが、最初の段階で確認しておくことをお勧めします。

プライバシーに関する設定は、今後のAIサービス利用において非常に重要な要素となります。自分のデータがどのように使用されるのかを理解し、適切に管理することが求められる時代になっています。Soraでは、このような設定オプションが明確に用意されている点が評価できます。

おわりに

本記事では、OpenAIの動画生成AI「Sora」と「Sora2」について、招待コードの使用方法から初期設定、実際の動画生成、そしてSNS機能の活用まで、実演を交えながら詳しく解説してきました。Sora2は単なる動画生成ツールの域を超え、TikTokのようなSNSプラットフォームとしての側面を持つ革新的なサービスであることがお分かりいただけたかと思います。特にカメオ機能による他のユーザーとのバーチャル共演や、AIによるフィードのカスタマイズ機能は、これまでにない新しい体験を提供してくれます。一方で、動画生成には時間がかかる点や、人間の写真を直接使用できない制限など、理解しておくべき注意点もあります。旧Soraとの切り替え機能を活用することで、画像生成など従来の機能も継続して利用できます。プライバシー設定やデータコントロールについても、各自のニーズに応じて適切に管理することが重要です。招待制という形式を取っているため、すぐには利用できない方もいらっしゃるかもしれませんが、本記事が招待を受けた際のスムーズな利用開始の助けとなれば幸いです。

よくある質問(Q&A)

Q1: Soraの招待コードはどのように入手できますか?

A: Soraは現在招待制となっており、すでに利用しているユーザーから招待コードを受け取る必要があります。1人のユーザーは最大4件まで招待を送ることができます。SNSやコミュニティで招待コードが共有されることもありますが、信頼できる相手から直接招待を受けることをお勧めします。招待者はフォロー情報に記録されるため、誰から招待を受けたかが明確に分かる仕組みになっています。

Q2: カメオ機能の顔認証がうまくいかない場合、どうすればよいですか?

A: 顔認証がうまくいかない場合は、まず撮影環境を見直しましょう。明るい場所で、顔全体がはっきりと映るようにすることが重要です。画面に表示される数字は明瞭に読み上げ、頭の向きを変える指示にはすばやく反応する必要があります。認証に失敗しても、「再撮影」ボタンから何度でもやり直すことができますので、満足のいく結果が得られるまで繰り返し試してみてください。初期設定の品質が、その後の動画生成のクオリティに影響します。

Q3: 他のユーザーのカメオを自分の動画に登場させることはできますか?

A: はい、可能です。ただし、相手のプライバシー設定によって制限されます。相手が「全員」に公開設定している場合は誰でも使用できますが、「相互」設定の場合は相互フォローの関係にある必要があります。「自分だけ」に設定している場合は、本人以外使用できません。他のユーザーのカメオを使用する際は、相手の設定を尊重し、適切に利用することが重要です。この機能により、実際には会っていない人とのバーチャル共演動画を作成することができます。

Q4: Sora2で画像生成はできないのですか?

A: 新しいSora2では動画生成に特化しており、画像生成機能は削除されています。しかし、旧バージョンのSora1に切り替えることで、画像生成機能を引き続き利用することができます。画面左下のメニューから「Switch to Old Sora」を選択すると旧バージョンに切り替わり、画像生成が可能になります。新バージョンに戻る場合は、画面右上の「Open New Sora」から切り替えることができます。用途に応じて両バージョンを使い分けることをお勧めします。

Q5: 自分のデータがAIの学習に使われないようにするにはどうすればよいですか?

A: 設定メニューの「データコントロール」から、学習データとしての使用を拒否することができます。この設定をオフにすることで、自分が作成した動画やプロンプト、顔データなどがAIのトレーニングに使用されることを防ぐことができます。プライバシーを重視する方は、初期設定の段階でこの項目を確認し、適切に設定しておくことをお勧めします。設定はいつでも変更可能ですが、一度学習に使用されたデータを取り消すことはできないため、早めに設定しておくことが重要です。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=eKEbFtaoLF0

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

TikTok似のSNS化した動画生成AIのOpenAIのSoraと「Sora2」

🎬 Sora/Sora2 OpenAIが開発した動画生成AIツール。テキストプロンプトから高品質な動画を自動生成できる。Sora2では、SNS機能が統合され、単なる生成ツールからコミュニティプラットフォームへと進化。縦向き・横向きなど動画の向きも選択可能で、クリエイティブな表現の幅が広がっている。

🎭 カメオ機能 自分の顔を登録し、動画内に分身として登場させられる機能。顔認証で本人確認を行い、登録した顔をAIが学習。他のユーザーと合成動画を作ることも可能で、実際に会わなくても一緒に映った動画が作れる。公開範囲は自分のみ、相互フォロワー、全員から選択できる。

📧 招待コード Soraを利用開始するために必要なコード。1人につき4件まで他のユーザーを招待可能。招待された側は招待者を自動的にフォローする仕組みで、コミュニティの繋がりを重視した設計。招待の履歴は通知で確認でき、誰から招待されたかが分かる。

🤖 動画生成AI 人工知能を活用してテキスト指示から動画を自動作成する技術。Soraは高品質な動画を生成できるが、生成には時間がかかる。プロンプトだけでなく、AIが台本やシーン設定まで考えてくれる点が特徴。画像生成とは異なる技術的チャレンジがある。

📱 SNS化 従来の生成ツールにソーシャル機能を統合したコンセプト。フォロー、DM、フィード、通知など、TikTokやInstagramのような使い勝手を実現。単なる創作ツールではなく、コンテンツ共有とコミュニケーションのプラットフォームとして機能する。

👥 相互フォロー お互いにフォローし合っている状態。Soraではカメオ機能の公開範囲を「相互」に設定することで、相互フォロワーのみが自分の分身を動画に使用できる。フェイク動画の悪用を防ぎながら、信頼関係のあるユーザー間でのコラボを可能にする仕組み。

💬 プロンプト AIに対して動作を指示するテキスト入力。Soraでは、生成したい動画の内容を文章で記述する。「横田しゅうりんさんのセミナー面白かったと絶賛している動画」のように具体的に指示すると、AIが台本やシーン設定まで考えて動画を生成してくれる。

🔐 顔認証 カメオ機能の登録時に行う本人確認プロセス。画面上の数字を読み上げながら、顔を右・上・下に動かすことで本人であることを確認。音声も学習されるため、明るい場所で綺麗に撮影することが重要。再撮影も可能なので、納得いくまで調整できる。

📰 フィード タイムラインに表示されるコンテンツの流れ。Soraでは「おすすめ」「最新」「フォロー中」の表示切り替えに加え、「気分を選ぶ」機能でAIに見たいテーマを指示できる。「日本の動画を見せて」など自然言語で指定でき、パーソナライズされた体験が可能。

⚙️ データコントロール 自分の生成データや情報をAIの学習に使用させるかを選択できる設定。プライバシーを重視するユーザーは学習をオフにできる。パーソナライズ機能との兼ね合いもあり、各自の好みで調整可能。設定画面から簡単に変更できる重要な機能。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/pu7PU0MHB8o

TikTok似のSNS化した動画生成AIのOpenAIのSoraと「Sora2」

第1章:イントロダクション — AI動画生成の新たなパラダイム

1.1. 本レポートの目的とSoraの位置づけ

2024年2月にOpenAIが動画生成AI「Sora」を発表した際、それは単なる技術的なブレイクスルーとしてAI業界に衝撃を与えました 。テキストプロンプトから最大60秒間の高品質動画を生成するその能力は、従来の動画生成技術が抱えていた時間的一貫性や物理法則の理解といった課題への回答として提示されました 。しかし、次世代モデルであるSora 2.0が、技術的な改善と同時に「SNS機能を持つ専用アプリ」として市場に投入されたことは、このプロダクトが単なる生成ツールから、コンテンツ流通のエコシステムへと戦略的に転換したことを示しています 。

本レポートの目的は、Sora 1.0からSora 2.0への変遷を技術的および市場戦略的な両面から詳細に分析し、「AI生成コンテンツのソーシャルメディア内流通」という新たなパラダイムが持つ戦略的意義、実践的な活用方法、そして潜在的なガバナンスリスクを包括的に解説することにあります。Sora 2.0は、技術的な優位性を保持しつつ、生成コンテンツを即座に流通・消費させるインフラを構築することで、OpenAIが生成AI競争において、モデル提供者からコンテンツ流通の支配者となることを目指す、極めて戦略的なプロダクトであると評価されます。

1.2. Sora 1.0:Diffusion Transformer技術と初期の驚異

Sora 1.0の技術基盤は、Diffusion Transformerにあります。これは、時間的一貫性や複雑なシーン構成の再現といった従来のT2V(Text-to-Video)モデルが抱えていた根本的な課題に対処するために開発されました 。Sora 1.0は、現実的または想像上のシーンの動画を生成するように訓練されており 、そのリアリティの高さは、AIが世界の物理的法則を「理解」し、シミュレーションする能力の向上を示唆するものでした。

Soraが「minute-level world-simulative abilities」を持つことで、人工汎用知能(AGI)への開発パスにおける重要なマイルストーンとして位置づけられることがあります 。AGI開発において不可欠な要素は、AIが長期的な因果関係や物理法則を深く理解し、シミュレーションする能力です 。したがって、Sora 2.0がSNS化を通じて大量のユーザー生成プロンプトと結果の動画(特にシミュレーションが破綻した試行データ)を迅速に収集することは、モデルの知覚能力を高速で向上させるためのデータエンジンとしての役割を果たす、高度な戦略的意義を持ちます。この戦略は、技術的な優位性を維持しつつ、世界モデルの構築に必要なデータを効率的に取得するための市場適応であると言えます。

第2章:Sora 1.0の技術的評価とSora 2.0での改善点

2.1. Sora 1.0の技術的限界:時間的一貫性の難題

初期のテキスト・トゥ・ビデオ拡散モデル(T2V)は、高品質なコンテンツ合成能力を示していましたが、生成シーケンス全体を通じて「時間的一貫性」と「アクションの滑らかさ」を維持することは大きな挑戦でした 。Sora 1.0においても、この課題は完全には解決されていませんでした。最大60秒の生成能力を誇示していたにもかかわらず 、長時間の動作連続性やストーリーの整合性は不安定であり、特に複数人物の動作が絡む複雑なシーンでは、途中で物理的または論理的な破綻をきたす現象が確認されていました 。

2.2. 物理法則の理解とシミュレーション能力の進化

Sora 1.0の生成物では、物体が不自然に曲がったり、重力の作用がおかしくなったりするなど、シミュレーションされた世界における物理法則の破綻がしばしば指摘されていました 。この「世界モデル」の不完全性は、より複雑な現実世界のシミュレーション能力を持つAGIへの道のりにおいて、克服すべき主要な障害でした。

Sora 2.0では、新しいエンジンが導入されたことにより、「物理法則の取り扱いが大幅に改善」されたと報告されています 。この進化により、より現実的な動き、周囲の環境に対して自然に反応する物体、そして撮影環境における論理的なシナリオ生成が可能になりました 。これは、OpenAIのエンジニアリングの焦点が「より長く生成すること」から、「より安定し、信頼性の高い、現実世界を正確に模倣した世界モデルを実現すること」へとシフトしたことを示しています。

2.3. 最大生成時間の戦略的調整と音響統合

Sora 1.0は最大60秒の動画生成能力を提示しましたが 、Sora 2.0、または関連モデルであるSora Turboでは、最大生成時間が20秒に設定されています 。この短尺化は、技術的な制約を市場適応へと転換した戦略的判断の結果です。

60秒生成は技術デモとしては強力でしたが、時間的一貫性を維持する難しさが品質維持のネックとなっていました 。OpenAIは、市場ニーズである短尺の高速消費SNSモデル(TikTokモデル)と、技術的に安定して実現可能な品質(安定した20秒)を統合しました 。これにより、不安定な長尺よりも高品質で利用しやすい短尺を優先する判断が下され、エンジニアリングリソースは、長さではなく安定性とリアリティの向上に集中投入されています。

また、Sora 2.0の主要な改善点の一つとして、「フルサウンド生成」への対応が挙げられます 。動画のリアルさに加えて音響要素が統合されたことは、ユーザー体験における臨場感と情報伝達能力を飛躍的に向上させます。この音響の統合は、視覚的な物理演算の改善と並行し、AIが世界をより深く、多感覚的に理解し(シミュレーション)ている証拠であり、クリエイターにとってのコンテンツ価値を根本的に高める要素です。

Sora 1.0とSora 2.0の主要機能比較分析

| 機能側面 | Sora 1.0 (初期発表時) | Sora 2.0 (SNS統合版) | 進歩/戦略的意義 |

| 最大生成時間 | 最大60秒 (時間的一貫性に課題) | 最大20秒 (実証、安定性重視) | 安定した短尺動画生成に特化、SNS流通に最適化 |

| 音声生成 | なし(主に映像のみ) | フルサウンド生成に対応 | 臨場感の向上、コンテンツ価値の最大化 |

| 物理法則 | 破綻が見られる場合が多い | 物理法則の取り扱いが大幅に改善 | リアルな動きと物体反応の実現、世界モデルの進化 |

| ユーザーライクネス | 不可/ガードレールにより制限 | Cameo機能(同意に基づく顔統合) | AI動画における自己表現の解禁、ディープフェイク対策と両立 |

| プラットフォーム | 開発者/一部クリエイター向けツール | SNS機能付き専用アプリ (招待制、iOS先行) | AIコンテンツの流通モデル確立、データ収集の効率化 |

第3章:Sora 2.0への進化:動画生成AIの「SNS化」戦略

3.1. ソーシャルプラットフォームとしてのSoraアプリの構造

Sora 2.0の発表は、次世代モデルのリリースと同時に、クローズドなソーシャルネットワーク機能を持つ独自の専用アプリの提供開始を伴いました 。このアプリの最大の特徴は、フィードに表示されるコンテンツが、たとえ実在の人物が登場していたとしても「全てAIによって生成されたもの」であるという点です 。

このアプリは、ユーザー登録、友人フォロー、コンテンツ共有といったSNSとしての基本機能を提供し、現在は招待コード制によって徐々にアクセスが拡大されています 。当初iOS版のみで提供が始まり、Androidユーザーはブラウザ経由でのログインが必要ですが、これも招待コードを必要とします 。

3.2. 戦略的な狙い:生成と共有のループ確立(TikTokモデルの適用)

招待制と専用アプリの導入は、OpenAIが生成AIを単なる高性能な制作ツールとしてではなく、コンテンツ流通のインフラとして位置づけ、市場を支配しようとする明確な戦略的意図を反映しています。短時間での動画生成とSNS連携は、クリエイターやファン層の新たな表現機会を開くことを狙っています 。

この「生成→即時共有→消費」のサイクルは、TikTokが確立した高速流通モデルをAI生成コンテンツに適用する試みです。Sora 2.0がオープンなSNSではなく「招待制のクローズドSNS」として開始されたのは、二重の戦略的意味を持っています。第一に、初期段階で発生する倫理的・法的リスクの高いコンテンツ(暴力、著作権侵害など) を限定された環境内で観測・管理し、ガバナンスモデルを迅速に学習・調整することが可能になります。第二に、招待制はブランド価値を高めるとともに、初期ユーザー層として技術リテラシーの高い層(Plus/Pro購読者優先など) を選抜することで、フィードバックの質を担保し、モデル改善のサイクルを最適化します。

3.3. Cameo機能の詳細:自己表現とディープフェイクリスクの狭間

Sora 2.0の注目すべき新機能の一つが「Cameo」です。これは、ユーザー自身や友人の顔をAI生成シーンに組み込むことを可能にする画期的な機能です 。これにより、AI動画を単なる架空の風景やストーリーを超えた、パーソナルな表現へと昇華させることが可能となります。

OpenAIは、Cameo機能の利用に際し、ユーザーの顔と音声の使用に同意が必要であり、アクセス権の取り消し、そして他のユーザーが作成した下書き(ドラフト)であっても、自分自身が登場する動画を確認・削除できる「同意ベースのライクネス」を導入しています 。Cameo登録時の本人確認プロセスとして、ユーザーに短い動画で数字を声に出して言わせ、一連のプロフィール写真を撮影させるといった方法が採られています。これは、ユーザーが本人であることを証明し、セレブリティのディープフェイク作成を防ぐ目的があります 。

しかし、この機能は技術的な表現力と倫理的な責任のトレードオフを象徴しています。OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏のディープフェイク動画が初期に作成され拡散された事例 は、本人確認機構が完全に悪用を防げるわけではないという、技術的なガードレールの脆弱性を露呈しています。

第4章:実践的活用法:Sora/Sora 2における高度なプロンプトエンジニアリング

Soraのような高性能な拡散モデルを最大限に活用するためには、高度なプロンプトエンジニアリング技術が不可欠です。Sora 2.0では、生成される映像の精度を高めるため、AIへの指示に明確な「レイヤー構成」を持たせることが基本戦略となります 。

4.1. プロンプト設計の基本構造:レイヤー構成による指示の明確化

推奨されるプロンプトの基本構造は、映像の構成要素を分離し、AIに対して多層的に指示を与えることにあります。例えば、被写体、アクション、環境、カメラワーク、スタイル、照明などを個別に記述することで、AIの創造性に委ねる部分と、クリエイターの意図を正確に反映させる部分を明確に区別します。これにより、AIの解釈による意図せぬ生成結果を防ぎ、映像の品質を安定させることが可能になります 。

4.2. 高品質プロンプトの3つの類型と実践例

実用的なプロンプトは、目的に応じて以下の3つの類型に分類されます。

- 短く明快なプロンプト(AIの創造性に委ねる): 大まかなコンセプトのみを提供し、AIの潜在的な創造性やデータセットの深さに依存する場合に有効です。例:「都会の夜の雨、ネオンサイン、シネマティックな雰囲気」

- 詳細なプロンプト(映像の精度を高める): 特定のカメラ設定、照明、質感、感情表現などを詳細に指定することで、映像のリアリティと意図を最大化します 。例:「50mmレンズ、F2.8の深い被写界深度、強いサイドライト、悲しみを湛えた瞳、粒子感のあるフィルムストック」

- 段階的プロンプト(時間軸のコントロール): Sora 2.0の最大生成時間は20秒に制限されており 、長尺映像における動作連続性やストーリー整合性を維持することは依然として不安定です 。そのため、クリエイターは、20秒以下の「短い尺」で場面転換や特定のアクションを意図的に演出するよう複数のプロンプトに分けて生成し、後から外部編集で接続するテクニックを採用することが不可欠です 。

4.3. プロンプトエンジニアリングの市場適応

Sora 2.0の最大20秒という制限は、プロンプト技術を「単一のシーン記述」から「シーケンス記述と場面転換設計」へと進化させる必要性を生み出しました 。これは、AIに物語全体を委ねるのではなく、短いカットやアクションを生成させ、それを人間が編集で繋ぎ合わせるハイブリッドワークフローの採用を促します。これは、AIがまだ長期的な因果律をマスターしていない現状を補完する、クリエイター側の技術適応と言えます。

また、Sora 2.0がSNSアプリとしてモバイル展開され、将来的には「On-device Sora」による民主化が示唆されていることから 、高度なプロンプト技術は、デスクトップ環境の専門家だけでなく、スマートフォンユーザーにも広く要求されるようになります。このため、モバイルインターフェースに合わせた直感的でレイヤー化されたプロンプトテンプレート(ひな形) の需要が今後急増すると予測されます。

第5章:可能性の拡大:産業への影響と未来予測

5.1. クリエイティブ産業におけるワークフロー変革

Sora 2.0の登場は、クリエイティブ産業のワークフローに構造的な変化をもたらします。特に、映画制作や広告制作における初期のプロトタイピングやプレビジュアライゼーション(プレビズ)のプロセスが劇的に短縮されます。

映画や広告において、コンセプトや絵コンテを数分で高解像度動画として生成できる能力は、企画段階のリードタイムを大幅に短縮し、創造的なアイデアを迅速に検証可能にします 。

また、高価な撮影機材や撮影チームを必要とせず、プロンプトだけで高品質な映像が生成できるようになったことで、ニッチなテーマや低予算のコンテンツ制作が爆発的に増加するでしょう。これは、インディペンデントクリエイターや中小企業に、視覚的な品質を妥協することなく、独自のコンテンツを大量に生産する機会を提供します。しかし、AI動画生成が広告やメディア分野での生産性を向上させる一方で、従来の制作サプライチェーン(特に中間層のスキル職)が置き換えられる可能性も同時に指摘されます。長尺コンテンツ制作においては、Sora 2.0の20秒制限 が示すように、AIは「完全な代替」ではなく、「強力なプロトタイピング・ツール」として機能し、人間による編集と物語構築の役割をより重要にする結果となります。

5.2. 競合環境の分析:市場の競争激化

OpenAIのSora 2.0がSNSプラットフォームとして市場に参入したことで、AI動画生成市場の競争は「擁挤加劇」(混雑し激化)しています 。主要な競合としては、GoogleのVeo 3 や、中国国内勢(快手可霊、字节即梦、Minimax傘下の海螺AI、阿里巴巴通義万相など) が挙げられます。

従来のT2V競争は、「最長秒数」と「解像度」に集約されていましたが、Sora 2.0の戦略により、競争軸は「プラットフォーム支配力(SNS流通力)」、「ガバナンスと安全性」、そして「オンデバイス対応能力」へと多角化しました 。Sora 2.0のSNSプラットフォーム戦略は、単なる技術力の競争を超え、コンテンツの流通経路を支配し、ユーザーデータを効率的に収集することで、競合他社に対する決定的なネットワーク効果による優位性を確立しようとする動きです。Google Veo 3などの競合が追随すべきは、技術性能だけでなく、いかに迅速かつ安全にコンテンツ流通のエコシステムを構築できるかという点になります 。

5.3. モバイルデバイスへの展開とAIの民主化

Sora 2.0がiOSアプリとして先行リリースされたことは 、同社がモバイル市場を重視していることを示しています。さらに、将来的には、リソース集約的な再トレーニングなしにモバイルおよび組み込みデバイスで動作する「On-device Sora」が構想されています 。

これは、AI動画生成のハードルを劇的に下げ、誰でも簡単に、場所を選ばずに高品質なコンテンツを生成できる「AIの民主化」の第一歩となります。コンテンツ生成がPCベースの専門家からモバイルベースの一般ユーザーへと移行することで、市場の裾野が広がり、AI生成コンテンツの総量が爆発的に増加することが見込まれます。

第6章:ガバナンスと社会的リスク管理の徹底

Sora 2.0がSNSプラットフォームとして機能することで、OpenAIはコンテンツの「生成者」であると同時に「流通管理者」としての責任を負うことになり、著作権侵害やディープフェイク、有害コンテンツ拡散といった法的・規制的なリスクが大幅に増幅しました 。これに対応するため、OpenAIは多層的な安全対策を講じています。

6.1. 著作権問題とOpenAIの対応:IP保護の国際的論争

SoraのSNS提供開始直後、日本のアニメやゲームのキャラクターに酷似した動画が、権利者の無断投稿として拡散され、著作権侵害の疑いが指摘されました 。この問題の核となっていたのは、権利者が利用を拒否しない限り許可される「オプトアウト」設計でした 。

この論争に対し、OpenAIは戦略的な対応を示しています。CEOのサム・アルトマン氏は、将来的に著作権者の許可を前提とする「オプトイン的」な利用に近い運用へ改善する意向を示唆しました。加えて、生成物の収益分配を権利者へ分配する仕組みの検討も進められています 。このオプトイン的運用への転換検討は、日本の強力なIP文化圏への戦略的な譲歩であり、グローバル展開における法的・規制的リスクを最小化し、権利者との協調を通じてAIの創造性を活かす方向性を示すものです 。

6.2. ディープフェイク対策の多層防御と限界

OpenAIはディープフェイクのリスクを明確に認識しており、複数の防御層をシステムに組み込んでいます 。

技術的防御: Sora 2.0のすべての生成物には、可視ウォーターマークが含まれるほか、C2PAメタデータ(コンテンツのプロビナンスを示す業界標準の署名)を含む不可視のフィンガープリントが埋め込まれます 。さらに、内部のリバースイメージおよびオーディオ検索ツールを活用し、動画を高精度でSoraに遡って追跡できる体制が維持されています 。

プロンプト障壁: システムは、国家元首がスピーチをする映像や、機密性の高い選挙関連のプロンプト、個人のなりすましを防ぐためのプロンプトバリアを備えています 。

Cameo機能の脆弱性: Cameo機能は、厳格な同意メカニズムを持つものの、OpenAI CEOであるサム・アルトマン氏など、公の人物のディープフェイクが容易に作成され拡散された事実は 、技術的な防御が常に悪意あるユーザーの創造性によって試され、破られる可能性があることを示しています。技術的な防御策は重要ですが、これはAI生成コンテンツにおけるガバナンスの難しさと、絶え間ない「猫とネズミ」ゲームの様相を呈しています。

6.3. 有害コンテンツへのフィルタリング強化

Sora 2.0のリリース直後、招待制という限定的な公開にもかかわらず、SNSフィード上や外部プラットフォームには、OpenAIのTOS(利用規約)が禁止する暴力や人種差別のグラフィックなシーンが急速に拡散しました 。例えば、爆弾騒ぎや捏造された戦場、人種差別的なスローガンを叫ぶ映像などが生成された事例が確認されています 。

OpenAIはこれに対応するため、フィルタリングに「レイヤー化された防御」を採用しています。具体的には、出力に対して分類器チェックを実行し、AIモデレーションで対応できないエッジケースに対しては、人間によるレビュー体制を運用しています 。

6.4. 未成年者保護と利用制限の枠組み

Soraアプリは、未成年者を保護するためのより強力な措置を組み込んでいます。フィードはティーンエイジャー向けに適切に設計され、成熟した出力の制限、大人がティーンにメッセージを送信することを制限する機能、そして連続的なスクロール量を制限する機能などがデフォルトで適用されます。ChatGPTにおける新しいペアレンタルコントロール機能により、親がティーンのDMの送受信を管理したり、Soraアプリ内で非パーソナライズ化されたフィードを選択したりすることも可能です 。

Sora 2.0における多層的な安全対策と実装技術

| 安全対策の分類 | 実装技術/ポリシー | 対応するリスク | 関連する情報源 |

| コンテンツ識別/真偽 | 可視ウォーターマーク、C2PAメタデータ、内部逆検索ツール | AI生成物の真偽判定、悪用後の追跡 | |

| ライクネス管理 | Cameo機能の同意ベース利用、公開人物のブロック、アクセス権の取消 | ディープフェイク、プライバシー侵害 | |

| コンテンツフィルタリング | 機密性の高いプロンプトの障壁、分類器チェック、人間によるレビュー | 暴力、ヘイトスピーチ、選挙関連、なりすまし | |

| 著作権保護 | 著作物利用に関するオプトイン的運用への転換検討、収益分配の検討 | 日本のIP(知的財産)保護問題、著作権侵害 | |

| 未成年者保護 | 成熟した出力の制限、ティーン向けフィードの設計、スクロール制限 | 青少年への悪影響、不適切なコンテンツ露出 |

第7章:結論と戦略的提言

7.1. Sora 2.0が示す「AIコンテンツ流通」の方向性

OpenAIのSora 2.0は、AI動画生成技術が成熟期に入り、競争の焦点が単なる「技術性能」から「流通とプラットフォーム」へと完全に移行したことを明確に示しています。Sora 2.0が採用したSNS化、すなわちAI生成の短尺コンテンツをTikTokのような高速消費モデルに統合する戦略は、AIが生成したコンテンツがインターネット上の主要な流通形態となる未来を先取りするものです。

技術的な制約(時間的一貫性の難しさ)を、市場の要求(短尺SNSコンテンツ)に適応させることで、Sora 2.0は技術デモから実用的なエコシステムへと進化しました。このAIコンテンツの高速流通モデルは、クリエイティブ産業に対して、かつてないスピードでの構造変革を強いることになります。

7.2. 企業が取るべき戦略的行動

Sora 2.0の登場により、各業界は以下の戦略的行動を取ることが推奨されます。

クリエイティブ企業およびメディア制作会社: Sora 2.0を、高コストな初期制作プロセスを代替する強力なプロトタイピングのツールとして活用するワークフローを確立する必要があります。特に、20秒以下の短尺生成を組み合わせ、人間による物語構築能力(編集、シークエンス設計)とAIの生成能力を統合する「ハイブリッド・クリエイター」を育成することが喫緊の課題となります。AIに完全に依存するのではなく、AIを創造性の触媒として利用する能力が競争優位性を左右します。

プラットフォーム企業およびテック投資家: Sora 2.0のSNSモデル、特に「招待制クローズドSNS」というガバナンス戦略を詳細に分析する必要があります。この戦略は、リスクを限定的な環境で管理しつつ、質の高いフィードバックとデータ収集を効率化するためのものです。自社のAIコンテンツ流通戦略を再構築する際には、Cameo機能の安全性や、SNS上での有害コンテンツ拡散の抑制といった、OpenAIが直面する倫理的・法的フロンティアの検証結果を注視し、今後の規制動向の基礎データとして活用すべきです。

知的財産権保有者および規制当局: OpenAIが著作権侵害懸念に対して示唆した、オプトイン的運用への転換や収益分配の検討 は、グローバルなAI規制の方向性を示す重要な指標です。知的財産権保有者は、AIプラットフォームとの協調的な収益分配モデルの確立を積極的に推進し、規制当局は、C2PAメタデータのような真偽識別技術の義務化と、Cameo機能の悪用防止のための法的執行力強化に焦点を当てた規制枠組みを策定することが求められます。

#Sora #Sora2 #横田秀珠 #Soraコンサルタント #Soraセミナー #Sora講師 #Sora講演 #Sora講座 #Sora研修 #Sora勉強会