プレゼン資料のスライド生成AIサービス7選と専用GPTs使い方

ついに体重が61キロ台に突入しました。

マックスから16キロも痩せました(笑)

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

ちなみにレビュー動画あります↓

https://www.youtube.com/watch?v=_itcN9sJ5Es

さて、本題です。

2024.6.6追記

イルシルさんポストありがとうございます。

https://x.com/irusiru_jp/status/1798547862361669738

@enspire_co_jp

— AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」 (@irusiru_jp) June 6, 2024

横田秀珠さんにイルシルをご紹介いただきました❣️

イルシルは数あるスライド作成ツールの中でも、『日本人にとって使いやすいツール』となっております👀✨

フォロワーの皆さまぜひご覧ください❕

詳細はこちら↓https://t.co/Pk40x3GVHa

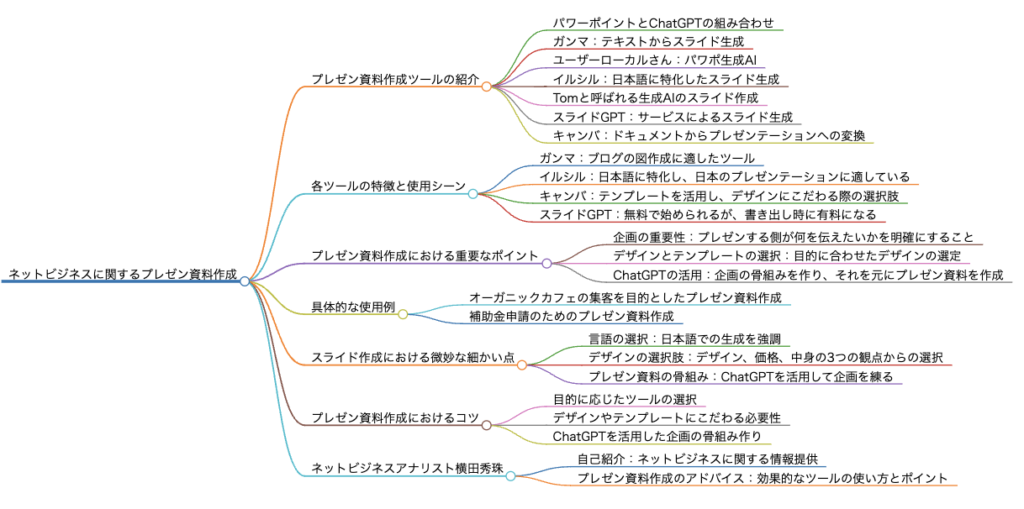

プレゼン資料のスライド生成AIサービス7選と専用GPTs使い方の要約

ネットビジネスアナリストの横田秀珠さんは、プレゼンテーションを簡単に作成できるAIツール7つを紹介し、使い分け方と選ぶコツについて解説します。PowerポイントにChatGPTを組み合わせる方法や、ガンマ、ユーザーローカル、イルシル、Tom、キャンバ、スライドGPTなどのサービスを比較紹介。各ツールの特長と適した利用シーンを説明し、ビジネスにおいて企画を立てる際の重要性を強調。最後に、チャットGPTの活用方法を提案し、効果的なプレゼン資料作成のポイントを共有します。

プレゼン資料のスライド生成AIサービス7選と専用GPTs使い方1分で

プレゼン資料のスライド生成AIサービス7選と専用GPTs使い方

こんにちは。今回は、プレゼンテーションを作成する上で便利なAIツールを7つ紹介します。これらのツールを使い分けることで、効率的かつ効果的なプレゼンテーションを作成することができます。また、ChatGPTの重要性についても触れていきます。プレゼンテーションは、自分の考えや提案を相手に伝える重要な機会です。しかし、素晴らしいアイデアを持っていても、それを効果的に伝えることができなければ、相手に伝わりません。そこで、AIツールを活用することで、よりインパクトのあるプレゼンテーションを作成することができるのです。

プレゼン資料のスライド生成AIサービス7選

- PowerPointとChatGPTアドインの組み合わせ

https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/wa200005566 - Gammaを使ったスライド作成

https://gamma.app/ - イルシルを使ったスライド作成

https://irusiru.jp/ - Tomeを使ったスライド作成

https://tome.app - SlidesGPTを使ったスライド作成

https://slidesgpt.com/ - Canva「Docs to Decks」を使ったスライド作成

https://www.canva.com/ - ユーザーローカルのパワポ生成AIを使ったスライド作成

https://ai-tool.userlocal.jp/powerpoint_maker/ - Vidwudを使ったスライド生成

https://jp.vidwud.com/

プレゼン資料のスライド生成AIに関するニュース(随時更新)

2025.5.27

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」に「本文そのまま+デザイン生成(β版)」搭載

https://newscast.jp/news/7345772

2025.5.19

GenSparkに挑戦状?Skywork.ai、先駆的なAIオフィスエージェントを発表 スライド生成まで

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000162910.html

2025.4.24

GensparkにAI Slides(スライド)機能が追加

https://zenn.dev/acntechjp/articles/faa6b4f53aad4f

2025.4.18

AIスライド作成サービス「イルシル」デザインテンプレートが3,000種類以上に大幅増加

https://newscast.jp/news/4546577

2025.4.10

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」に、PDF・画像アップロード機能を搭載

https://newscast.jp/news/4258220

2025.3.25

ジャンルと学年を指定するだけでAIが自動で学生向けのスライド資料を生成してくれる「SlideHero」

https://gigazine.net/news/20250325-slidehero/

2025.3.3

「イルシル」に、新しくAIスライドデザイン生成機能β版が搭載 ユーザー数18万人を突破

https://newscast.jp/news/1437021

2025.2.19

AI搭載資料スライド自動生成サービス「イルシル」、PRキット配布中!

https://newscast.jp/news/5126805

2025.2.9

AI搭載スライド自動生成サービス「イルシル」が総ユーザー数が15万人を突破

https://newscast.jp/news/3673311

2025.1.26追記

「Felo」でスライド生成からCanvaで文章生成、Notion AIで加筆

https://yokotashurin.com/etc/felo.html

スライド共有SlideShare・SpeakerDeck・Docswell(ドクセル)等

https://yokotashurin.com/sns/slide.html

(PR)VidwudパワポAI無料ツール使い方テキスト⇒スライド生成

https://yokotashurin.com/etc/vidwud.html

PowerPointとChatGPTの組み合わせ

PowerPointは、プレゼンテーション作成に欠かせないツールです。しかし、PowerPointにChatGPTを組み合わせることで、さらに効果的なプレゼンテーションを作成することができます。ChatGPTを使って、プレゼンテーションの構成を考えたり、スライドの内容を生成したりすることができます。また、MicrosoftのCopilotを使えば、ChatGPTで作成した内容をそのままPowerPointに移行することもできます。

Gammaを使ったスライド作成

Gammaは、AIを使ってスライドを自動生成してくれるツールです。テキストを貼り付けたり、プロンプトを入力するだけで、美しいデザインのスライドを作成することができます。Gammaは、ブログの図解などを作成する際にも便利です。

イルシルを使ったスライド作成

イルシルは、日本語に特化したスライド作成ツールです。日本のプレゼンテーションに必要な要素を取り入れており、日本人にとって使いやすいツールとなっています。イルシルでは、AIを使ってスライドを生成することもできますが、テンプレートを使ってスライドを作成することがおすすめです。

Tomeを使ったスライド作成

Tomeは、AIを使ってスライドを作成するツールです。Tomeでは、プロンプトを入力するだけで、スライドを生成することができます。ただし、プロンプトを入力する際は、必ず「日本語で生成してください」と付け加えることが重要です。

SlidesGPTを使ったスライド作成

SlidesGPTは、無料でスライドを生成することができるツールです。日本語でスライドを作成することができ、生成されたスライドを書き出す際に有料になります。ただし、SlidesGPTで生成されたスライドをそのまま使うのではなく、他のツールでデザインを調整することをおすすめします。

Canvaを使ったスライド作成

Canvaは、デザインに特化したスライド作成ツールです。Canvaでは、美しいテンプレートを使ってスライドを作成することができます。ただし、Canvaで生成されたスライドをそのまま使うのではなく、自分でテンプレートを選んで内容を入れていくことをおすすめします。

ユーザーローカルのパワポ生成AIを使ったスライド作成

ユーザーローカルのパワポ生成AIは、スライドの骨子を作成するのに便利なツールです。企画書やレポート、新商品の紹介など、目的に合わせたスライドの章立てを自動で生成してくれます。デザインは他のツールほど美しくありませんが、中身を重視する場合には最適です。

ChatGPTの重要性

プレゼンテーションを作成する上で、ChatGPTは非常に重要な役割を果たします。ChatGPTを使って、プレゼンテーションの骨子を作成したり、内容を生成したりすることができます。また、企業調査GPTを使えば、プレゼンテーションに必要な情報を収集することもできます。ChatGPTで骨子を作成し、他のツールでデザインを調整するのが、効果的なプレゼンテーション作成の方法だと言えます。

おわりに

プレゼンテーションを作成する上で、AIツールを活用することは非常に重要です。PowerPointにChatGPTを組み合わせたり、Gammaやイルシルを使ってスライドを生成したりすることで、効率的かつ効果的なプレゼンテーションを作成することができます。また、ChatGPTを使ってプレゼンテーションの骨子を作成し、他のツールでデザインを調整するのが、おすすめの方法です。AIツールを上手に使い分けることで、自分の考えを相手に効果的に伝えることができるでしょう。

よくある質問

Q1: AIツールを使うと、プレゼンテーションの質が下がるのではないですか?

A1: AIツールを適切に使用することで、プレゼンテーションの質を高めることができます。AIツールを使って骨子を作成し、人間が内容を精査・調整することが重要です。

Q2: プレゼンテーションを作成する際に、最も重要なことは何ですか?

A2: プレゼンテーションを作成する際に最も重要なことは、伝えたいメッセージを明確にすることです。AIツールを使う前に、自分が何を伝えたいのかを明確にしておく必要があります。

Q3: ChatGPTとその他のAIツールの違いは何ですか?

A3: ChatGPTは、プレゼンテーションの骨子を作成したり、内容を生成したりするのに適しています。その他のAIツールは、主にデザインに特化しています。

Q4: AIツールを使うと、プレゼンテーションの作成にかかる時間を短縮できますか?

A4: はい、AIツールを使うことで、プレゼンテーションの作成にかかる時間を大幅に短縮することができます。ただし、AIツールで生成された内容をそのまま使うのではなく、人間が精査・調整する時間は必要です。

Q5: プレゼンテーションを作成する際に、気をつけるべきことは何ですか?

A5: プレゼンテーションを作成する際は、情報を詰め込みすぎないことが重要です。伝えたいメッセージを明確にし、簡潔にまとめることが大切です。また、読みやすいフォントや見やすい色使いにすることも重要です。

スライド生成に便利なGPTsを紹介

GPTs「企業調査GPT」

https://chatgpt.com/g/g-KRHxNve81-qi-ye-diao-cha-gpt

GPTs「【パワーポイント向け(pptx)等の高品質なプレゼンテーション資料を作成】」https://chat.openai.com/g/g-lToddX7IZ-pawapointoxiang-ke-pptx-deng-nogao-pin-zhi-napurezentesiyonzi-liao-wozuo-cheng

GPTs 「プレゼン資料作成ツール(ターゲット×ゴール×商品・サービス)」

https://chatgpt.com/g/g-tOoU7BhHE-huresenzi-liao-zuo-cheng-turu-taketutoxkoruxshang-pin-sahisu

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=6SmVjhk2ToQ

/

0:00 📱 導入部分

1:08 📊 AIスライド生成サービスの概要

2:08 🎤 プレゼンの重要性

3:16 📝 Gammaでのスライド生成

4:26 💡 イシルルでのスライド生成

5:34 📋 イシルルの詳細機能

6:42 📑 Tomeでのスライド生成

7:51 🎨 Canvaのプレゼンテーション変換機能

9:00 📈 SlidesGPTの利用

10:11 🔧 ユーザーローカルのAI生成

11:19 📝 プレゼン資料作成のポイント

12:26 📋 効果的なプレゼン資料の構成

13:30 🧠 企業調査GPTの活用

14:40 🔍 終了とまとめ

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

プレゼン資料のスライド生成AIサービス7選と専用GPTsマインドマップ

プレゼン資料のスライド生成AIサービス7選と専用GPTs注目キーワード

💡ネットビジネス

「ネットビジネス」とはインターネットを利用して行うビジネス全般を指します。ビデオではネットビジネスに関する情報を提供し、特にプレゼンテーション資料作成に関連するツールやテクニックについて解説しています。例えば、スライド生成AIやChatGPTを活用したプレゼンテーションの作成方法が紹介されています。

💡スライド生成AI

「スライド生成AI」とは、テキストやプロンプトを元に自動的にスライドを生成する人工知能技術です。ビデオではガンマやTomというサービスを通じて、スライド生成AIがどのようにプレゼンテーションの作成を簡素化し、効率化できるかが説明されています。

💡パワーポイント

「パワーポイント」とはMicrosoft社が提供するプレゼンテーションソフトウェアです。ビデオではパワーポイントとAIツールの組み合わせによるスライド作成の利便性が紹介されており、特にコーパイロットというツールとの連携が触れられています。

💡ChatGPT

「ChatGPT」とは、対話形式で質問に答えることができる人工知能です。ビデオではチャットGPTが企画やプレゼンテーションの骨組みを考え上げる際に、非常に重要なツールとして位置づけられています。

💡プレゼンテーション

「プレゼンテーション」とは、ビジネスや学術などで情報を伝えるために行う発表のことを指します。ビデオでは様々なAIツールを用いて、効果的なプレゼンテーション資料を作成する方法が解説されています。

💡Gamma

「Gamma」とはスクリプト中で紹介されたスライド生成AIサービスの一つです。テキストを貼り付けることで自動的にスライドのアウトラインを作成し、デザインを生成することができます。ビデオではGammaを使用した具体的なスライド作成例が紹介されています。

💡ユーザーローカル

「ユーザーローカル」とはスクリプト中で触れられたスライド生成AIサービスの一つで、ユーザーがローカル環境でスライドを作成できる機能を提供しています。ビデオではこのサービスがどのようにスライド作成を支援するかが説明されています。

💡Canva

「Canva」とはスクリプト中で紹介されたプレゼンテーションの変換も出来るサービスです。CanvaはGoogleドキュメントをもとにプレゼンテーションを自動生成することができる機能を持ちます。ビデオではCanvaを使用してスライドを作成するプロセスが紹介されています。

💡デザイン

「デザイン」とは、スライド作成において視覚的な外観やレイアウトを指します。ビデオではデザインがどのようにスライドの魅力を高めるか、特にイルシルサービスにおけるデザインの重要性が強調されています。

💡ビジネスモデル

「ビジネスモデル」とは、ビジネスの仕組みや収益化の方法を指します。ビデオではビジネスモデルに合ったプレゼンテーション資料の作成方法が議論されており、スライドGPTのような無料サービスのビジネスモデルについても触れられています。

ビジネスパーソンのためのスライド生成AIの使い方ガイド

1-1 スライド生成AIとは

スライド生成AIとは、人工知能技術を活用してプレゼンテーション用のスライドを自動的に作成するツールのことです。ユーザーが入力した情報やデータを基に、AIがデザインやレイアウト、コンテンツの構成などを提案し、短時間で質の高いスライドを生成します。これにより、ビジネスパーソンはプレゼン資料の作成に費やす時間と労力を大幅に削減できます。また、AIが提供するデザインテンプレートやレイアウト案を参考にすることで、より洗練されたスライドを作成することが可能です。スライド生成AIは、プレゼンテーションの準備を効率化し、ビジネスパーソンの生産性向上に寄与するツールとして注目を集めています。

1-2 主要なスライド生成AIツールの紹介

現在、市場には複数のスライド生成AIツールが存在します。代表的なものとしては、PowerPoint用のアドインとして提供されている「PowerPoint Designer」や、クラウドベースのサービスである「Beautiful.ai」や「Slidebean」などが挙げられます。これらのツールは、ユーザーが入力したテキストや画像、データを分析し、最適なデザインやレイアウトを提案します。また、一部のツールでは、プレゼンテーションの目的や聴衆に合わせたテンプレートの選択も可能です。各ツールにはそれぞれ特徴があるため、ユーザーは自身のニーズや予算に合わせて適切なツールを選ぶことが重要です。

1-3 スライド生成AIのメリットとデメリット

スライド生成AIを活用することで、ビジネスパーソンはいくつかのメリットを享受できます。まず、プレゼン資料の作成時間を大幅に短縮できるため、他の業務により多くの時間を割くことが可能です。また、AIが提案するデザインやレイアウトは、プロフェッショナルな見栄えを実現し、説得力のあるプレゼンテーションを行うことができます。一方で、スライド生成AIにはいくつかのデメリットも存在します。AIが生成したスライドは、完全にユーザーの意図を反映していない場合があるため、手動での調整が必要となることがあります。また、AIに頼りすぎることで、ユーザー自身のスキルアップが阻害される可能性もあります。スライド生成AIは、あくまでもビジネスパーソンの業務を支援するツールであり、適切に活用することが重要です。

1-4 スライド生成AIの基本機能

スライド生成AIの基本機能は、ユーザーが入力した情報を基にスライドを自動生成することです。多くのツールでは、テキスト、画像、データなどの素材をアップロードすると、AIがそれらを分析し、最適なデザインやレイアウトを提案します。また、一部のツールでは、プレゼンテーションの目的や聴衆に合わせたテンプレートの選択も可能です。生成されたスライドは、ユーザーが手動で調整することができ、より自分の意図に沿ったものに仕上げることができます。さらに、多くのスライド生成AIには、共同編集機能やクラウドストレージとの連携機能が備わっており、チームでの協力やデータの管理がスムーズに行えます。これらの基本機能を理解し、効果的に活用することが、スライド生成AIを使いこなすための第一歩となります。

1-5 スライド生成AIの活用シーン

スライド生成AIは、様々なビジネスシーンで活用することができます。例えば、定期的な報告会や会議、新商品やサービスの提案、研修やセミナーなど、プレゼンテーションが必要とされる場面で威力を発揮します。特に、時間に制約がある中で質の高いスライドを作成しなければならない場合や、プレゼンテーションのスキルに自信がない場合には、スライド生成AIが大きな助けとなります。また、リモートワークが普及する中、オンラインでのプレゼンテーションの機会も増えています。スライド生成AIを活用することで、オンライン上でも説得力のあるプレゼンテーションを行うことができます。さらに、営業活動における提案資料の作成や、教育現場でのレッスン資料の準備など、幅広い分野でスライド生成AIが活用されています。

1-6 初心者向けの使い方ガイド

スライド生成AIを初めて使う方に向けて、基本的な使い方を説明します。まず、使用するツールを選択し、アカウントを作成します。次に、プレゼンテーションの目的や聴衆に合わせて、適切なテンプレートを選びます。テンプレートが決まったら、プレゼンテーションに必要な情報を入力します。テキストや画像、データなどの素材をアップロードし、AIにスライドの生成を依頼します。生成されたスライドを確認し、必要に応じて手動で調整を加えます。テキストの修正や画像の差し替え、レイアウトの微調整などを行い、自分の意図に沿ったスライドに仕上げます。最後に、スライドを保存し、プレゼンテーションに備えます。初めは慣れないかもしれませんが、徐々にツールの操作に慣れ、効率的にスライドを作成できるようになります。

1-7 よくある質問とその回答

スライド生成AIを使う上で、ユーザーからよく寄せられる質問とその回答を紹介します。Q1:スライド生成AIは本当に時間を節約できるのでしょうか?A1:適切に活用することで、スライド作成にかかる時間を大幅に短縮できます。ただし、生成されたスライドを確認し、手動で調整する時間は必要です。Q2:AIが生成したスライドは、本当に質が高いのでしょうか?A2:AIが提案するデザインやレイアウトは、プロフェッショナルな見栄えを実現します。ただし、完全にユーザーの意図を反映していない場合があるため、手動での調整が必要となることがあります。Q3:スライド生成AIを使い続けると、自分のスキルが低下しませんか?A3:AIに頼りすぎることで、スキルアップが阻害される可能性はあります。スライド生成AIはあくまでも支援ツールであり、自身のスキル向上も並行して行うことが重要です。

スライド生成AIを使った効果的なプレゼン資料の作成方法

2-1 プレゼン資料の目的を明確にする

効果的なプレゼン資料を作成するためには、まず目的を明確にすることが重要です。スライド生成AIを使う前に、プレゼンテーションの目的や聴衆、伝えたいメッセージを整理しましょう。目的を明確にすることで、必要な情報を絞り込み、スライドの構成を考えやすくなります。また、聴衆の特性を理解することで、適切な語り口やデザインを選択することができます。スライド生成AIには、目的や聴衆に合わせたテンプレートが用意されている場合があるため、それらを活用するのも一つの方法です。プレゼンテーションの目的を見失わないよう、スライド作成の全工程を通して、常に目的を意識することが大切です。明確な目的を持ってスライドを作成することで、説得力のあるプレゼン資料を作り上げることができるでしょう。

2-2 スライド生成AIで使えるデザインテンプレート

スライド生成AIには、様々なデザインテンプレートが用意されています。これらのテンプレートを活用することで、プロフェッショナルな見栄えのスライドを簡単に作成することができます。テンプレートは、プレゼンテーションの目的や業種、スタイルなどに応じて分類されており、ユーザーは自身のニーズに合ったものを選択できます。例えば、ビジネス向けのテンプレートには、シンプルでクリーンなデザインが多く、図表やグラフの使用に適しています。一方、教育向けのテンプレートは、カラフルで視覚的に訴求力のあるデザインが特徴的です。また、一部のスライド生成AIでは、ユーザーがカスタムテンプレートを作成することも可能です。自社のブランドイメージに合わせたオリジナルのテンプレートを用意することで、統一感のあるプレゼン資料を作成できます。

2-3 効果的なスライドのレイアウトと構成

スライドのレイアウトと構成は、プレゼンテーションの成否を左右する重要な要素です。効果的なレイアウトと構成を実現するために、以下の点に留意しましょう。まず、情報の優先順位を考慮し、重要なポイントを視覚的に強調します。見出しや箇条書き、図表などを使って、情報を整理し、分かりやすく伝えることが大切です。また、一つのスライドに盛り込む情報は最小限に留め、複雑な内容は複数のスライドに分割します。これにより、聴衆は情報を順を追って理解しやすくなります。さらに、スライドの構成は、プレゼンテーションの流れに沿って論理的に組み立てます。序論、本論、結論の順に情報を配置し、ストーリー性を持たせることで、聴衆の理解を深めることができます。スライド生成AIの多くは、効果的なレイアウトと構成の提案機能を備えています。これらの提案を参考にしながら、自身の意図に沿ったスライドを作成しましょう。

2-4 ビジュアルコンテンツの取り入れ方

ビジュアルコンテンツは、プレゼンテーションの説得力を高める上で欠かせない要素です。写真やイラスト、図表などを効果的に使うことで、聴衆の理解を深め、メッセージを印象付けることができます。スライド生成AIには、ビジュアルコンテンツの提案機能が備わっている場合があります。例えば、テキストの内容から関連する画像を自動的に選択したり、データからグラフを生成したりすることができます。これらの機能を活用することで、手間をかけずに魅力的なビジュアルコンテンツを取り入れることができます。ただし、AIが提案するビジュアルコンテンツが、常にユーザーの意図に沿っているとは限りません。必要に応じて、手動で画像の差し替えや調整を行いましょう。また、ビジュアルコンテンツを取り入れる際は、著作権にも注意が必要です。無断で使用できない画像もあるため、利用規約を確認し、適切に使用することが大切です。

2-5 テキストとビジュアルのバランスを取る方法

効果的なプレゼン資料を作成するためには、テキストとビジュアルのバランスを適切に取ることが重要です。テキストが多すぎると、スライドが読みにくくなり、聴衆の集中力が低下してしまいます。一方、ビジュアルコンテンツを過度に使用すると、肝心のメッセージが伝わりにくくなる恐れがあります。バランスを取るために、以下の点を意識しましょう。まず、一つのスライドに盛り込むテキストは、最小限に留めます。キーワードや短い文章で要点を伝え、詳細な説明は口頭で行うようにします。また、ビジュアルコンテンツは、テキストの内容を補完し、理解を深める役割を持たせます。テキストとビジュアルが互いに関連し、メッセージを強化し合うことが大切です。スライド生成AIの中には、テキストとビジュアルのバランスを自動的に調整する機能を備えたものもあります。これらの機能を活用しつつ、自身の判断でバランスを微調整することで、より効果的なスライドを作成することができるでしょう。

2-6 スライド生成AIでのグラフや図表の作成

スライド生成AIを使ってグラフや図表を作成することで、データを視覚的に分かりやすく伝えることができます。多くのスライド生成AIには、データをインポートしてグラフや図表を自動生成する機能が備わっています。ユーザーは、表計算ソフトなどで作成したデータをアップロードするだけで、AIがデータの種類や傾向を分析し、適切なグラフや図表のスタイルを提案してくれます。例えば、時系列データであれば折れ線グラフ、比較データであれば棒グラフや円グラフなどが自動的に選択されます。また、グラフのデザインやカラーリングも、データの特性に合わせて最適化されます。ユーザーは、AIが提案したグラフや図表をそのまま使用することも、手動で調整することもできます。軸ラベルやデータラベルの追加、色の変更など、細かな設定を行うことで、よりオリジナリティのあるグラフや図表を作成できます。スライド生成AIを活用することで、専門的な知識がなくても、プロフェッショナルなグラフや図表を簡単に作成できるようになります。ただし、データの正確性や適切な可視化方法については、ユーザー自身の判断が必要不可欠です。

2-7 プレゼン資料の一貫性を保つコツ

プレゼン資料の一貫性を保つことは、聴衆に与える印象を良くし、メッセージを効果的に伝えるために重要です。スライド生成AIを使う際にも、一貫性を意識することが大切です。まず、テンプレートやデザイン要素を統一することで、視覚的な一貫性を保ちます。同じフォントやカラーパレット、レイアウトを全てのスライドで使用することで、プレゼン資料全体の調和を保つことができます。また、内容面でも一貫性を保つことが重要です。各スライドの情報が相互に関連し、プレゼンテーションの目的に沿っているかを確認します。序論、本論、結論の流れが論理的で、聴衆を説得できる構成になっているかをチェックしましょう。さらに、スライドのトーンや語り口を一貫させることも大切です。フォーマルなプレゼンテーションであれば、全てのスライドで丁寧な言葉遣いを心がけます。一方、カジュアルなプレゼンテーションであれば、親しみやすい表現を使うようにします。スライド生成AIを上手に活用しつつ、一貫性を保つことで、説得力のあるプレゼン資料を作成することができるでしょう。

スライド生成AIの応用テクニック

3-1 プレゼンテーションのテーマに合わせたカスタマイズ

スライド生成AIを使う際、プレゼンテーションのテーマに合わせてカスタマイズすることで、より効果的なスライドを作成することができます。多くのスライド生成AIには、テーマに応じたテンプレートやデザイン要素が用意されています。例えば、環境問題に関するプレゼンテーションであれば、自然をイメージさせるグリーンやブルーの配色を使用したり、関連するアイコンやイラストを取り入れたりすることができます。また、製品発表会であれば、製品の特徴を強調するようなレイアウトや、ブランドカラーを使ったデザインを選択するのが効果的です。さらに、スライドのトーンや語り口も、テーマに合わせて調整しましょう。学術的なプレゼンテーションであれば、フォーマルな言葉遣いを心がけ、エンターテインメント性の高いプレゼンテーションであれば、ユーモアを交えた表現を使うことができます。スライド生成AIのカスタマイズ機能を活用し、テーマに合わせた最適なスライドを作成することで、聴衆により強く訴求することができるでしょう。

3-2 高度なデザイン機能の活用

スライド生成AIには、高度なデザイン機能が備わっているものがあります。これらの機能を活用することで、より洗練されたプロフェッショナルなスライドを作成することができます。例えば、一部のスライド生成AIでは、アニメーションやトランジションの設定が可能です。スライドの切り替えや要素の出現にアニメーションを付けることで、プレゼンテーションに動きと躍動感を与えることができます。ただし、アニメーションの使用は適度に留め、過剰な演出は避けましょう。また、高度な画像編集機能を備えたスライド生成AIもあります。背景の透過や切り抜き、色調の調整など、細かな画像編集を行うことで、よりオリジナリティのあるスライドを作成できます。さらに、一部のツールでは、動画や音声の挿入も可能です。プレゼンテーションに関連する動画クリップを組み込んだり、ナレーションを録音したりすることで、より説得力のあるプレゼンテーションを実現できます。ただし、高度な機能を使いこなすには、ある程度の習熟が必要です。スライド生成AIの機能を段階的に学び、徐々に高度なテクニックを身につけていくことが大切でしょう。

3-3 AIの提案を活かしたコンテンツ改善

スライド生成AIは、ユーザーが入力したコンテンツを分析し、改善のための提案を行う機能を備えているものがあります。これらの提案を活用することで、より効果的なプレゼン資料を作成することができます。例えば、スライドのテキストが長すぎる場合、AIが文章の要約や分割を提案してくれます。提案を参考にしながら、テキストを簡潔にまとめることで、スライドの可読性を高めることができます。また、キーワードの選択や強調についても、AIが適切な提案を行ってくれます。聴衆の理解を深めるために重要なキーワードを強調表示するなど、AIの提案を活用することで、より説得力のあるスライドを作成できます。さらに、AIは画像の選択についても提案を行います。テキストの内容に合った画像を自動的に選択し、配置することで、視覚的な訴求力を高めることができます。ただし、AIの提案をそのまま受け入れるのではなく、自身の判断で取捨選択することが重要です。AIの提案を参考にしつつ、プレゼンテーションの目的や聴衆に合わせて、最適なコンテンツを作り上げていきましょう。

3-4 スライド生成AIと他のツールの連携

スライド生成AIを他のツールと連携させることで、より効率的かつ効果的なプレゼン資料の作成が可能になります。多くのスライド生成AIは、クラウドストレージサービスとの連携に対応しています。GoogleドライブやDropboxなどのサービスと連携することで、チーム間でのファイル共有やバージョン管理がスムーズに行えます。また、プロジェクト管理ツールとの連携も可能です。Trelloなどのツールと連携することで、プレゼンテーションの進捗状況を管理し、タスクの割り振りや締め切りの設定を行うことができます。さらに、データ分析ツールとの連携も有効です。Tableauなどのツールで作成したグラフや図表を、スライド生成AIに取り込むことで、より説得力のあるデータビジュアライゼーションを実現できます。加えて、動画編集ツールとの連携により、プレゼンテーションに動画コンテンツを組み込むことも可能です。スライド生成AIと他のツールを上手く組み合わせることで、作業の効率化と同時に、プレゼン資料の質を高めることができるでしょう。ただし、連携するツールの選択には注意が必要です。セキュリティ面での信頼性や、データの互換性を確認し、適切なツールを選ぶことが大切です。

3-5 自動生成スライドの手動調整方法

スライド生成AIが自動で作成したスライドは、そのまま使用することもできますが、手動で調整を加えることで、よりオリジナリティのある効果的なプレゼン資料に仕上げることができます。まず、AIが生成したテキストの内容を確認し、必要に応じて修正を行います。専門用語や社内用語など、AIでは適切に表現できない言葉を置き換えたり、文章の構成を整えたりすることで、より伝わりやすいスライドに調整します。また、レイアウトや配色についても、手動で調整を加えることができます。スライドのデザインがプレゼンテーションの目的や聴衆に合っているか、視覚的な訴求力が十分かを確認し、必要であればレイアウトの変更や配色の調整を行います。さらに、画像や図表についても、手動での差し替えや調整が可能です。AIが選択した画像が適切でない場合は、別の画像に差し替えたり、図表のデザインを変更したりすることで、より効果的なビジュアルコンテンツを作成できます。自動生成されたスライドを手動で調整する際は、プレゼンテーションの目的を常に意識することが大切です。AIの提案を参考にしつつ、自身の判断で最適な調整を加えることで、説得力のあるプレゼン資料を作り上げることができるでしょう。

3-6 プレゼンの練習とフィードバックの受け方

スライド生成AIを使って作成したプレゼン資料は、実際のプレゼンテーションで使用する前に、十分な練習とフィードバックを受けることが重要です。まず、スライドを使って一通りプレゼンテーションの流れを確認します。スライドの内容が適切で、論理的な構成になっているかをチェックし、必要であれば修正を加えます。また、スライドを見ながら実際に話す練習を行うことで、プレゼンテーションの時間配分や、スライドの切り替えタイミングを調整することができます。練習の際は、聴衆の立場に立って、分かりやすく説得力のある話し方を心がけましょう。さらに、練習の様子を録画し、自分のプレゼンテーションを客観的に評価することも有効です。スライドの見やすさや、話し方の適切さを確認し、改善点を見つけることができます。加えて、同僚や上司にフィードバックを求めることも大切です。他者の視点からアドバイスをもらうことで、自分では気づかなかった改善点を発見できます。フィードバックを受ける際は、批判的なコメントにも耳を傾け、前向きに捉えることが重要です。プレゼンテーションの練習とフィードバックを繰り返すことで、スライド生成AIで作成したプレゼン資料を、より洗練されたものに仕上げることができるでしょう。

3-7 プレゼン本番でのスライド操作のコツ

スライド生成AIを使って作成したプレゼン資料を、本番のプレゼンテーションで効果的に活用するためには、スライドの操作に習熟することが重要です。まず、プレゼンテーション当日の機材の設定を事前に確認しましょう。スライドが正しく表示されるか、音声や動画が適切に再生されるかをチェックし、トラブルに備えます。また、プレゼンテーション中のスライド操作は、スムーズに行うことが大切です。スライドの切り替えタイミングを逃さないよう、練習を重ねて操作に慣れておきます。特に、アニメーションや動画の再生には注意が必要です。不自然な間があったり、再生のタイミングがずれたりすることのないよう、十分な練習を行いましょう。さらに、プレゼンテーション中は、聴衆の反応を見ながらスライドの操作を行うことが重要です。聴衆が理解しづらそうな場合は、スライドの切り替えを待ったり、補足説明を加えたりすることで、理解を助けることができます。また、質疑応答の際には、関連するスライドをすばやく表示できるよう、スライドの構成を把握しておくことが大切です。スライド操作のコツを身につけ、プレゼン資料を効果的に活用することで、説得力のあるプレゼンテーションを行うことができるでしょう。

ビジネスパーソンにおすすめのスライド生成AIツール

4-1 プレゼン資料作成に特化したAIツールの紹介

ビジネスパーソンがプレゼン資料を作成する際に活用できる、特化型のスライド生成AIツールを紹介します。これらのツールは、プレゼンテーション用のスライド作成に特化しており、より効率的で質の高いプレゼン資料の作成が可能です。代表的なツールとしては、「Beautiful.ai」や「 CopyRetrySlidebean」などが挙げられます。これらのツールは、AIによるデザインやレイアウトの自動提案機能を備えており、プロフェッショナルなスライドを短時間で作成できます。また、「Presenta」のように、プレゼンテーションの構成から作成までを一貫してサポートするツールもあります。AIによる構成の提案や、スライドごとのコンテンツ作成の支援など、プレゼン資料作成の全工程をカバーしています。さらに、「Decktopus」のように、データビジュアライゼーションに特化したツールも存在します。データからインパクトのあるグラフや図表を自動生成することで、説得力のあるプレゼン資料を作成できます。これらのツールは、いずれもビジネスパーソンのニーズに合わせた機能を提供しており、プレゼン資料作成の効率化と品質向上に寄与します。自身のニーズに合ったツールを選択し、活用することで、よりプロフェッショナルなプレゼンテーションを行うことができるでしょう。

4-2 無料で使えるスライド生成AIツール

プレゼン資料の作成に活用できる、無料のスライド生成AIツールも存在します。これらのツールは、基本的な機能を無料で提供しており、コストを抑えつつ、AIの支援を受けてプレゼン資料を作成することができます。代表的な無料ツールとしては、「Canva」や「Visme」などが挙げられます。これらのツールは、豊富なテンプレートやデザイン素材を無料で提供しており、プロフェッショナルなスライドを手軽に作成できます。また、「Genially」のように、インタラクティブ性の高いプレゼン資料の作成に特化した無料ツールもあります。アニメーションや動画、クイズなどの interactive 要素を取り入れることで、聴衆の興味を引き付けるプレゼンテーションを実現できます。無料ツールの中には、一部の機能が制限されているものもありますが、基本的なプレゼン資料の作成には十分対応できます。無料のスライド生成AIツールを活用することで、コストを抑えつつ、AIの支援を受けて効果的なプレゼン資料を作成することができるでしょう。ただし、無料ツールの場合、サポートや機能のアップデートが限定的である点には注意が必要です。

4-3 高機能な有料スライド生成AIツール

より高度な機能を求めるビジネスパーソンには、有料のスライド生成AIツールがおすすめです。有料ツールは、無料ツールと比べて、より多くの機能やサポートを提供しており、プロフェッショナルなプレゼン資料の作成に適しています。代表的な有料ツールとしては、「Haiku Deck」や「Prezi」などが挙げられます。これらのツールは、高度なデザイン機能や、独自のプレゼンテーションスタイルを提供しており、他とは一線を画すプレゼン資料の作成が可能です。また、「Pitch」のように、チームでのコラボレーションに特化したツールも存在します。複数人でのプレゼン資料の作成や、リアルタイムでのフィードバックの共有など、チームでの効率的な作業を支援します。さらに、有料ツールの多くは、手厚いサポートやトレーニングを提供しています。ツールの使い方や、プレゼンテーションのコツなどを学べる resources が用意されており、スキルアップにも役立ちます。有料のスライド生成AIツールは、無料ツールと比べてコストがかかりますが、その分、高品質なプレゼン資料の作成とスキルアップが可能です。自社のニーズや予算に合わせて、適切なツールを選択することが重要でしょう。

4-4 各ツールの比較と選び方

スライド生成AIツールは多岐にわたるため、自社のニーズに合ったツールを選ぶことが重要です。ツールを比較する際は、以下の点に留意しましょう。まず、ツールの機能面を確認します。プレゼン資料のデザインやレイアウトの自動提案、データビジュアライゼーション、アニメーションなど、必要な機能が充実しているかをチェックします。また、ツールの使いやすさも重要です。直感的に操作できるインターフェースか、日本語対応しているかなどを確認しましょう。さらに、サポート体制も見逃せません。トラブルが発生した際に、適切なサポートが受けられるかを確認します。加えて、セキュリティ面にも注意が必要です。機密情報を含むプレゼン資料を作成する場合、ツールのセキュリティ対策が十分かを確認しましょう。また、ツールの料金プランも比較する必要があります。無料プランで十分な機能が使えるのか、有料プランの場合、費用対効果が見合っているかを検討します。これらの点を総合的に比較し、自社のニーズに最も合ったスライド生成AIツールを選択することが重要です。導入前には、試用版などを利用して実際に操作し、使い勝手を確かめることをおすすめします。

4-5 導入事例と利用者の声

スライド生成AIツールは、多くの企業や個人に導入され、プレゼン資料作成の効率化と品質向上に寄与しています。導入事例を見ることで、ツールの実際の効果や活用方法を知ることができます。例えば、大手コンサルティング会社では、スライド生成AIツールを導入することで、プレゼン資料作成の時間を大幅に短縮し、業務の効率化を実現しました。また、デザインに不安があった社員も、AIによる提案を活用することで、プロフェッショナルなスライドを作成できるようになったといいます。中小企業の事例では、限られたリソースの中で、質の高いプレゼン資料を作成できるようになり、営業活動の強化につながったというケースもあります。利用者の声を見ると、スライド生成AIツールに対する満足度の高さがうかがえます。多くのユーザーが、ツールの使いやすさと時間削減効果を実感しています。また、AIによるデザインの提案が、プレゼン資料の質を向上させていると評価する声も多数みられます。一方で、AIの提案をそのまま使うのではなく、適切にカスタマイズすることが重要という指摘もあります。導入事例と利用者の声は、スライド生成AIツールの効果と適切な活用方法を知る上で参考になります。自社の状況に合った事例を参考に、ツールの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

4-6 スライド生成AIツールの最新アップデート情報

スライド生成AIツールは、日々進化を続けており、新機能の追加やユーザーインターフェースの改善などが行われています。最新のアップデート情報を追うことで、ツールの機能を最大限に活用することができます。例えば、「Beautiful.ai」では、最近のアップデートで、アニメーションの機能が強化されました。より洗練されたアニメーションを簡単に作成できるようになり、プレゼン資料の視覚的な訴求力を高められます。また、「Canva」では、ブランドキットの機能が追加されました。ブランドのロゴやカラーパレットを登録することで、ブランドイメージを一貫したプレゼン資料を効率的に作成できます。さらに、「Prezi」では、新しいテンプレートの追加や、パフォーマンスの改善が行われています。最新のデザイントレンドを取り入れたテンプレートを使用することで、よりインパクトのあるプレゼンテーションが可能になります。スライド生成AIツールの最新アップデート情報は、各ツールの公式サイトやブログ、SNSアカウントなどで発信されています。定期的にチェックすることで、新機能や改善点を把握し、ツールの活用方法を見直すことができます。また、ユーザーコミュニティに参加することで、他のユーザーの活用事例や Tips を知ることもできるでしょう。最新の情報を追いつつ、スライド生成AIツールを効果的に活用していくことが重要です。

4-7 ビジネスパーソンに必要なサポート体制

スライド生成AIツールを導入する際、ビジネスパーソンに必要なサポート体制を確認することが重要です。適切なサポートを受けられることで、ツールを円滑に活用し、プレゼン資料の作成を効率化できます。まず、ツールの使い方に関するサポートが充実しているかを確認しましょう。マニュアルやチュートリアル動画、FAQ など、自身で学習できるリソースが提供されているかを確認します。また、不明点があった場合、問い合わせに対する迅速な対応が得られるかも重要です。メールやチャット、電話などでのサポート体制を確認しておくと良いでしょう。さらに、ツールの導入やアカウント管理に関するサポートも必要です。複数のユーザーでツールを共有する場合、アカウントの設定や権限管理などについて、サポートが受けられるかを確認します。また、セキュリティ面でのサポートも見逃せません。機密情報を扱うプレゼン資料のセキュリティを確保するため、ツール側のセキュリティ対策や、トラブル発生時の対応体制を確認しておくことが重要です。加えて、ツールの活用方法やスキルアップのためのサポートがあると望ましいでしょう。ウェビナーやセミナー、コンサルティングなどを通して、プレゼンテーションのコツやツールの効果的な活用方法を学べる機会があると、ビジネスパーソンにとって大きなメリットとなります。

スライド生成AIの導入と活用のポイント

5-1 導入前に考えるべきポイント

スライド生成AIツールを導入する前に、いくつかの重要なポイントを考慮する必要があります。まず、自社のニーズにあったツールを選択することが大切です。プレゼン資料の作成頻度や、必要な機能、予算など、自社の状況を整理し、それに合ったツールを選びましょう。また、ツールの導入が業務に与える影響も考慮すべきです。ツールの使い方を学ぶための時間や、既存の資料をツールに移行する手間なども考慮し、導入のスケジュールを立てることが重要です。さらに、セキュリティ面での検討も欠かせません。機密情報を含むプレゼン資料を扱う場合、ツールのセキュリティ対策が十分か、社内のセキュリティポリシーに適合しているかを確認する必要があります。加えて、ツールの長期的な活用を見据えることも大切です。ツールの更新頻度や、将来的な機能追加の計画などを確認し、長期的な視点でツールの導入を検討しましょう。これらのポイントを踏まえ、自社に最適なスライド生成AIツールを選択することが、導入の成功につながります。導入前に十分な検討を行い、関連部署とも連携しながら、計画的にツールの導入を進めていくことが重要です。

5-2 導入ステップと初期設定の方法

スライド生成AIツールの導入は、以下のようなステップで進めていくことが一般的です。まず、ツールの利用プランを選択し、アカウントを作成します。必要に応じて、支払い方法の設定も行います。次に、ツールの初期設定を行います。ユーザー情報の登録や、アカウントの権限設定、ブランドキットの設定などを行います。ブランドキットでは、自社のロゴやカラーパレット、フォントなどを登録しておくと、プレゼン資料の作成時に自動的に反映されます。また、既存のプレゼン資料がある場合は、ツールにインポートしておくと便利です。PowerPointやKeynoteなどの一般的なファイル形式に対応しているツールが多いので、スムーズに移行できるでしょう。さらに、チームでツールを使用する場合は、メンバーの招待やアクセス権限の設定も必要です。プロジェクトごとにチームを作成し、メンバーを割り当てることで、効率的なコラボレーションが可能になります。初期設定が完了したら、ツールの使い方を学習します。多くのツールには、チュートリアルやヘルプセンターが用意されているので、それらを活用してツールの基本操作を習得しましょう。また、サンプルのプレゼン資料を作成してみることで、実際の作業の流れを理解することができます。初期設定と学習が終わったら、いよいよツールを業務で活用していくことになります。導入初期は、少しずつツールを使いながら、徐々に活用範囲を広げていくのが良いでしょう。疑問点やトラブルがあれば、サポートを活用しながら解決していきます。スライド生成AIツールの導入は、一連のステップを着実に進めていくことが重要です。初期設定を適切に行い、ツールの使い方を習得することで、スムーズに業務での活用につなげることができるでしょう。

5-3 チームでの活用方法と共有機能

スライド生成AIツールは、チームでの活用にも適しています。複数のメンバーで共同作業を行うことで、プレゼン資料の作成をより効率的に進めることができます。チームでツールを活用する際は、以下の点に留意しましょう。まず、プロジェクトごとにチームを作成し、メンバーを割り当てます。これにより、プロジェクトに関連するプレゼン資料を一元管理し、メンバー間での情報共有がスムーズになります。また、ツールの共有機能を活用することも重要です。多くのスライド生成AIツールには、リアルタイムでの共同編集機能や、コメント機能が用意されています。これらの機能を使って、メンバー間でのコミュニケーションを円滑に行いながら、プレゼン資料の作成を進めていくことができます。さらに、バージョン管理機能も活用しましょう。プレゼン資料の変更履歴を追跡できるので、必要に応じて過去のバージョンに戻ることができます。これにより、作業のやり直しや、変更内容の確認がスムーズに行えます。加えて、ツールの権限設定も重要です。メンバーの役割に応じて、適切なアクセス権限を設定することで、情報の管理を適切に行うことができます。例えば、編集権限を持つメンバーと、閲覧のみ可能なメンバーを分けることで、プレゼン資料の内容を管理しやすくなります。チームでスライド生成AIツールを活用することで、プレゼン資料の作成を効率化し、品質を向上させることができます。ツールの共有機能を有効に活用し、メンバー間でのコラボレーションを円滑に行うことが重要です。

5-4 活用効果を最大化するためのコツ

スライド生成AIツールの活用効果を最大化するためには、いくつかのコツを押さえておくことが大切です。以下のような点に注意しながら、ツールを活用していきましょう。まず、AIの提案を適切にカスタマイズすることが重要です。AIが生成したデザインやレイアウトをそのまま使うのではなく、自社のブランドイメージや、プレゼンテーションの目的に合わせて調整を加えます。これにより、オリジナリティのある、説得力の高いプレゼン資料を作成できます。また、データやコンテンツの品質にも気を配りましょう。AIによる自動生成は便利ですが、入力するデータやコンテンツの質が低ければ、生成されるプレゼン資料の質も低くなってしまいます。正確で信頼性の高いデータを使用し、わかりやすく魅力的なコンテンツを準備することが大切です。さらに、プレゼンテーションの練習も欠かせません。AIが生成したプレゼン資料を使って、実際にプレゼンテーションを行ってみましょう。スライドの流れや、伝えるべきポイントを確認し、改善点があれば修正を加えます。リハーサルを重ねることで、本番でのパフォーマンスを向上させることができます。加えて、フィードバックを積極的に取り入れることも重要です。社内外の人にプレゼン資料を見てもらい、意見を聞きましょう。さまざまな視点からのフィードバックを参考に、プレゼン資料の内容や、プレゼンテーションの方法を改善していきます。スライド生成AIツールを効果的に活用するには、AIの提案を適切にカスタマイズし、質の高いデータとコンテンツを準備することが不可欠です。また、練習とフィードバックを通して、プレゼンテーションのスキルを磨いていくことが重要でしょう。

5-5 導入後のサポートとトラブルシューティング

スライド生成AIツールを導入した後も、適切なサポートを受けられる体制を整えておくことが重要です。ツールの使用中に問題が発生した場合や、新しい機能の使い方がわからない場合に、迅速なサポートを受けられるようにしておきましょう。多くのスライド生成AIツールには、オンラインヘルプセンターやFAQが用意されています。これらを活用することで、よくある問題の解決方法を自分で見つけることができます。また、チュートリアル動画やユーザーコミュニティも参考になるでしょう。他のユーザーの事例や、Tips を学ぶことができます。それでも問題が解決しない場合は、サポートチームに連絡を取ります。メールやチャット、電話などでの問い合わせ方法を確認し、必要な情報を準備した上で連絡を取りましょう。問題の内容や、試した解決策などを詳しく伝えることで、より適切なサポートを受けられます。トラブルシューティングを効率的に行うためには、社内でツールの活用方法や、トラブル対処の知識を共有することも大切です。ツールの活用事例や、よくある問題の解決方法をまとめたドキュメントを作成し、チーム内で共有しておくと良いでしょう。また、ツールの管理者を決めておくことも有効です。管理者が中心となって、ツールの設定や、トラブル対応を行うことで、円滑な運用が可能になります。スライド生成AIツールの導入後は、適切なサポート体制を整え、トラブルシューティングに備えておくことが重要です。ツールの活用方法や、トラブル対処の知識を社内で共有し、円滑な運用を目指しましょう。

5-6 継続的な学習とスキルアップの方法

スライド生成AIツールを使いこなすためには、継続的な学習とスキルアップが欠かせません。ツールの機能や、プレゼンテーションのテクニックを学び続けることで、より効果的なプレゼン資料を作成できるようになります。スキルアップのためには、以下のような方法が有効です。まず、ツールが提供するラーニングリソースを活用しましょう。多くのスライド生成AIツールには、ユーザー向けのウェビナーやセミナー、オンラインコースが用意されています。これらに参加することで、ツールの新機能や、活用のコツを学ぶことができます。また、ユーザーコミュニティに参加するのも良い方法です。他のユーザーとの情報交換を通じて、ツールの使い方や、プレゼンテーションのテクニックを学べます。さらに、社内での勉強会も効果的です。ツールの活用事例を共有したり、プレゼンテーションのスキルを磨き合ったりすることで、チーム全体のスキルアップにつなげることができます。加えて、外部の研修やセミナーに参加するのもおすすめです。プレゼンテーションのプロから直接学ぶことで、より高度なスキルを身につけることができるでしょう。また、オンラインの学習プラットフォームを活用するのも良い方法です。プレゼンテーションやデザインに関するコースが豊富に用意されているので、自分のペースで学習を進められます。スライド生成AIツールを使いこなすには、継続的な学習とスキルアップが重要です。ツールが提供するラーニングリソースや、ユーザーコミュニティ、社内勉強会などを活用し、知識とスキルを磨いていきましょう。外部の研修やオンライン学習も効果的です。さまざまな方法で学び続けることが、スライド生成AIツールの活用効果を高めるためのカギとなります。

5-7 スライド生成AIの今後の展望とトレンド

スライド生成AIツールは、今後もさらなる進化を遂げていくことが予想されます。AI技術の発展に伴い、より高度な機能や、ユーザーフレンドリーなインターフェースが実現されるでしょう。以下のような展望とトレンドが考えられます。まず、AIによるデザインやレイアウトの提案がより洗練されていくでしょう。ユーザーの好みや、プレゼンテーションの目的に合わせて、最適なデザインが自動生成されるようになります。また、ブランドガイドラインに沿ったデザインの提案も可能になるかもしれません。さらに、音声認識技術と連携し、音声からプレゼン資料を自動生成する機能も実現されるかもしれません。話した内容をAIが分析し、適切なスライドを作成してくれるようになる可能性があります。加えて、バーチャルリアリティ(VR)やオーグメンテッドリアリティ(AR)との連携も期待されます。没入感のあるプレゼンテーション体験を提供することで、聴衆により強いインパクトを与えられるようになるでしょう。また、リアルタイムでのデータ連携や、インタラクティブ性の向上も予想されます。プレゼンテーション中に、リアルタイムでデータを更新したり、聴衆からのフィードバックを取り入れたりすることで、よりダイナミックなプレゼンテーションが可能になります。スライド生成AIツールは、今後もAI技術の進歩と共に進化を続けていくでしょう。デザインの自動生成や、音声認識、VR/ARとの連携など、さまざまな可能性が考えられます。また、リアルタイムでのデータ連携や、インタラクティブ性の向上も期待されます。これらの展望とトレンドを押さえつつ、ツールの活用方法を柔軟に見直していくことが重要です。スライド生成AIツールの進化に合わせて、プレゼンテーションのあり方も変化していくことでしょう。

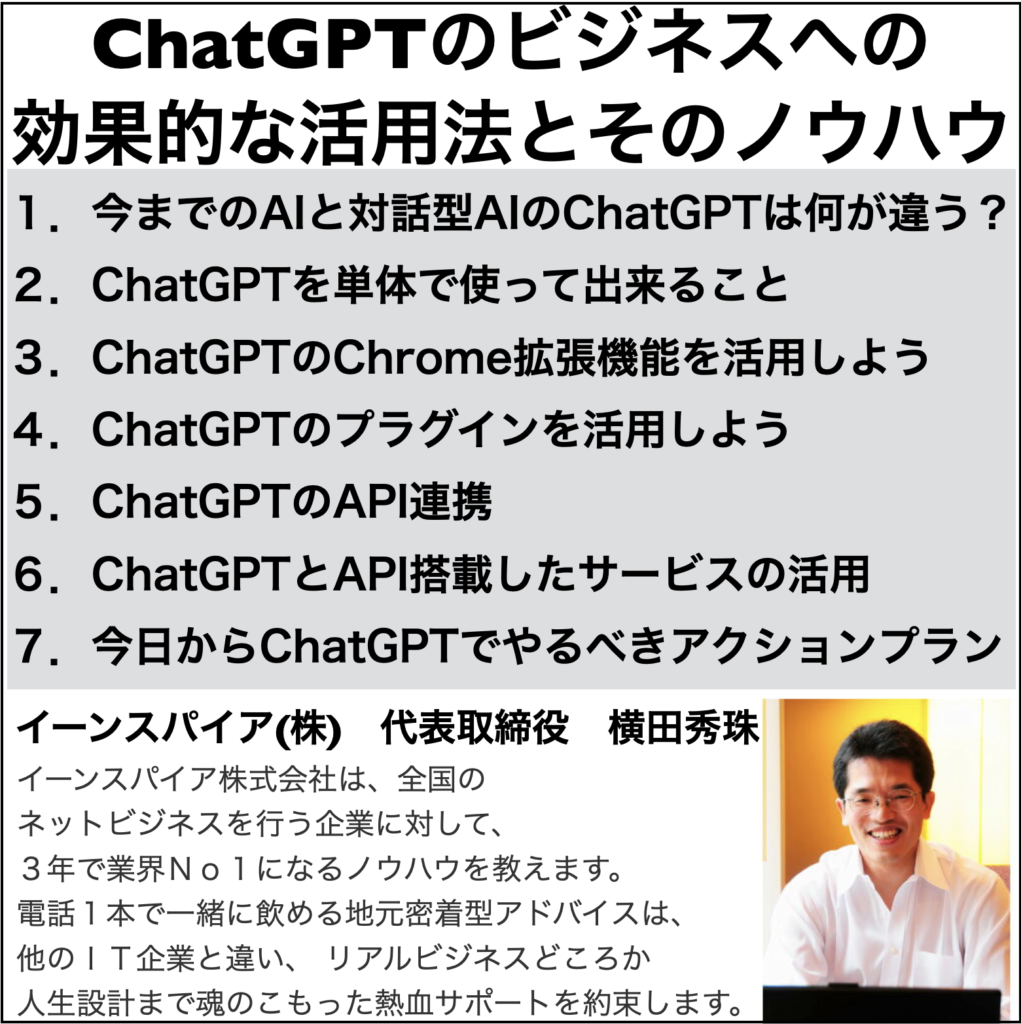

この度ChatGPTに関してセミナーで講演した内容を少しだけ公開します。

ChatGPTのビジネスへの効果的な活用法とそのノウハウ

昨年2022年11月末に発表されたChatGPTが話題です。ChatGPTは高度なAI技術によって人間のように自然な会話ができるAIチャットサービスです。国内では早くもユーザー数が100万人を突破し、世界では1億人を超えています。今までのAI(人工知能)に革命を起こしたChatGPT(チャットジーピーティー)。AIの進化により人間の仕事が奪われるのではないかなどの不安な点など、初心者でも分かりやすいようにChatGPTの始め方や利用する時のコツなどを具体的に解説します。

ChatGPTのビジネスへの効果的な活用法とそのノウハウ

1.今までのAIと対話型AIのChatGPTは何が違うのか?

2.ChatGPTを単体で使って出来ること

3.ChatGPTのGoogle Chrome拡張機能を活用しよう

4.ChatGPTのプラグインを活用しよう

5.ChatGPTのAPI連携

6.ChatGPTとAPI搭載したサービスの活用

7.今日からChatGPTでやるべきアクションプラン

【生成AIチャット】ChatGPTの

ビジネス活用セミナーの中から

冒頭15分の動画をご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=xmN9cbMiOpU

この度は、そのセミナー映像5時間強を

収めた動画の教材が完成しました。

ChatGPTのビジネスへの効果的な活用法とそのノウハウ

今回は、特別に当日のレジュメ132ページと

セミナー映像5時間10分をセットにして

さらにSkypeコンサル1時間つきで販売します。

https://yokotashurin.net/items/65ed1161e6bd951cf21fb470

★ご購入いただきますと、レジュメのダウンロード

ページが開きます。セミナー映像につきましては、

レジュメの表紙にYouTubeリンクを貼ってます。

★Skypeコンサルを希望される際は、以下より

希望日時を申請ください。改めて調整の連絡します。

https://yokotashurin.net/inquiry

以下の画像をクリックすると10,000円(税込)で購入できます。

https://yokotashurin.net/items/65ed1161e6bd951cf21fb470

このセミナー5時間10分にも及ぶ映像は

https://www.facebook.com/groups/enspire.be/posts/7422614414498171

ネットビジネス研究会のムービー会員にて

2990円でフリー見放題です。お申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

AIに関するニュースやノウハウは以下で随時更新

人工知能AI全般その1

https://yokotashurin.com/etc/ai-seminar.html

人工知能AI全般その2

https://yokotashurin.com/etc/ai-seminar2.html

AI画像認識

https://yokotashurin.com/etc/image.html

AI顔認識

https://yokotashurin.com/etc/facial-recognition.html

AIフェイク動画

https://yokotashurin.com/youtube/fake.html

AI音声認識その1

https://yokotashurin.com/etc/koe.html

AI音声認識その2

https://yokotashurin.com/etc/koe2.html

AI音声文字起こし

https://yokotashurin.com/etc/transcription.html

生成AIチャットChatGPT

https://yokotashurin.com/etc/chat-gpt.html

ChatGPTコマンドプロンプト集

https://yokotashurin.com/etc/chatgpt-prompt.html

ChatGPTプラグイン

https://yokotashurin.com/etc/chatgpt-plugins.html

ChatGPT GPTs77

https://yokotashurin.com/etc/gpts-list.html

Google Chromeブラウザ用ChatGPT拡張機能

https://yokotashurin.com/etc/chatgpt-extensions.html

Bing AI(ChatGPT搭載)

https://yokotashurin.com/seo/bing.html

Bard(Goolge 生成AI)

https://yokotashurin.com/etc/bard.html

Notion AI

https://yokotashurin.com/etc/notion.html

Claude

https://yokotashurin.com/etc/claude.html

Perplexity AI

https://yokotashurin.com/etc/perplexity.html

Llama2

https://yokotashurin.com/etc/llama.html

と今までブログでAIに関連するニュースや

ノウハウを随時追記し解説してきました。

最後に、ChatGPTのセミナー講演依頼も

以下のフォームより宜しくお願い致します。

↓↓↓

https://yokotashurin.com/request