2025年(令和7年)9月から変わること・終わること・始まること

先日にワークステーションで

自炊したけど他に誰かいる?

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

さて、本題です。

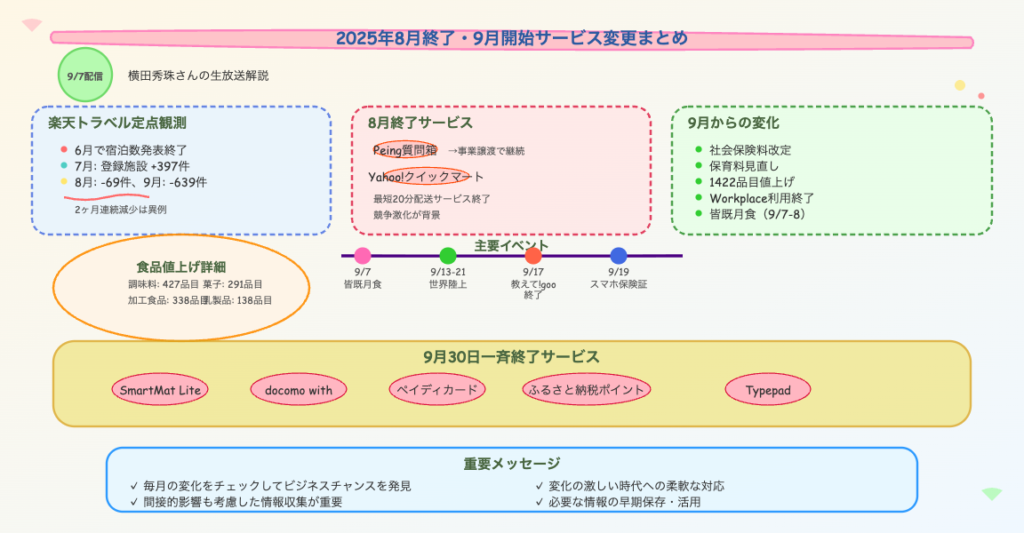

楽天トラベルの宿泊数・登録施設数の推移

楽天トラベルの宿泊数について定点観測しています。

https://www.youtube.com/watch?v=SDe20AN4784

楽天トラベルのHPトップページで登録宿泊施設数と

宿泊数と口コミ数の表示が2025年6月中旬より消滅し

今月から予測して解説することが出来なくなりました。

楽天トラベルの宿泊数の減少に続いて

登録宿泊数の減少も史上最悪の展開に!

過去の履歴は以下の記事で随時更新中。

https://yokotashurin.com/etc/rakuten-shop.html

楽天トラベル最新の口コミ

https://travel.rakuten.co.jp/review/

楽天トラベル登録宿泊施設数

https://travel.rakuten.co.jp/whatsnew.html

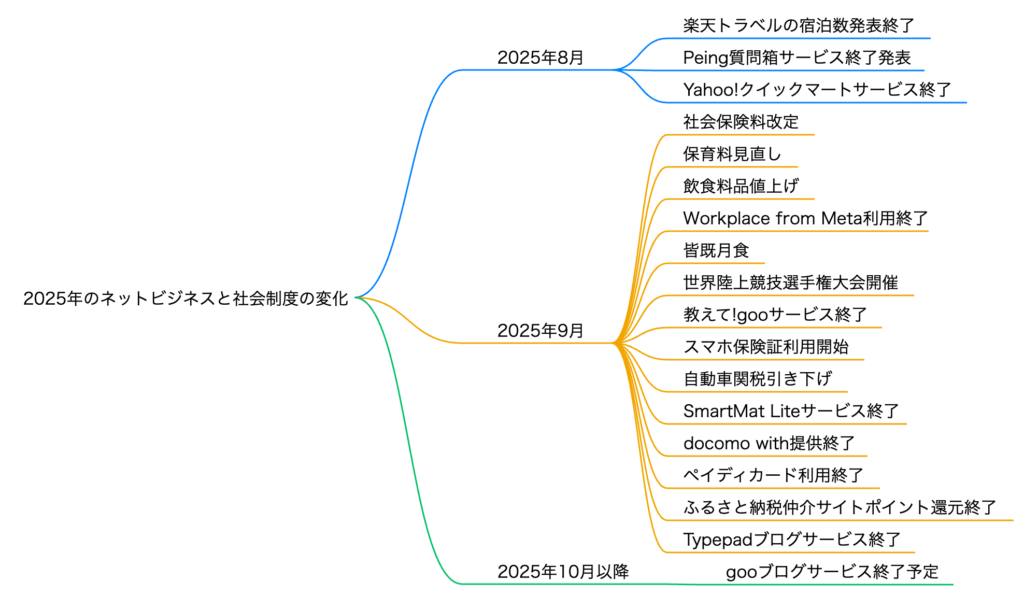

2025年(令和7年)から9月から変わること・起こること

2025年(令和7年)から8月から変わることにいては

以下のリンクにニュースなど集めています。

https://yokotashurin.com/etc/202501change.html#9

今月から変わることでライブ配信しました。

https://www.youtube.com/watch?v=8SxMeLmLP7E

2025年(令和7年)9月から変わること・終わること・始まること

⚠️ 史上最大のマイナス幅発生

🏨 登録宿泊施設数:-639件(9月)

📊 2ヶ月連続マイナス(8月-69件→9月-639件)

🔍 過去6年間で最大の減少幅を記録

• 従来マイナス幅:40〜160件程度

• 今回マイナス幅:639件

• 2019年以降最大の減少

• 旅行業界の構造変化の可能性

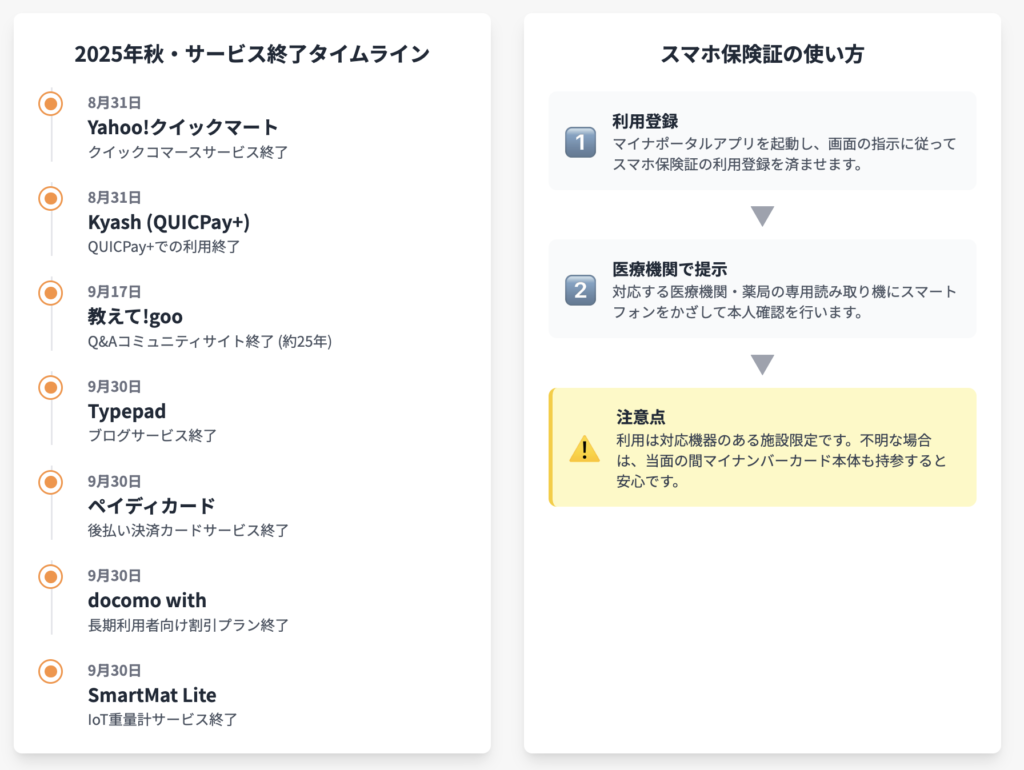

📦 Yahoo!クイックマート終了

• LINEヤフー&出前館運営

• 最短20分配送サービス

• ネットスーパー激戦の影響

💬 Peing質問箱は継続

• 一度終了発表→事業譲渡で継続

• 月間2億PV規模のサービス

• マネタイズ課題を解決へ

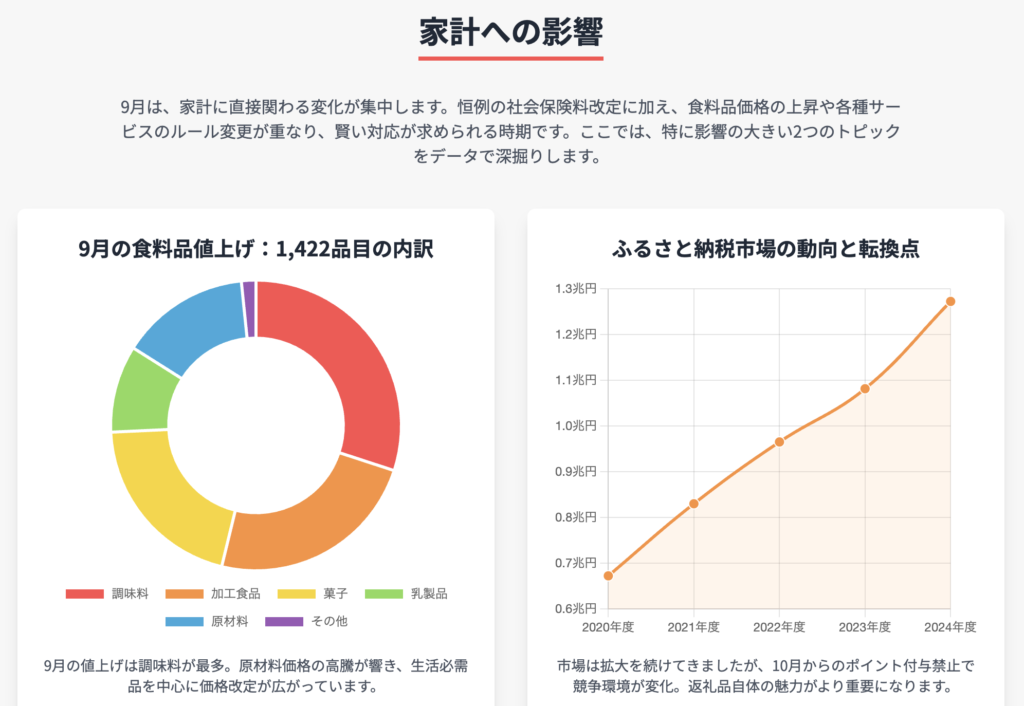

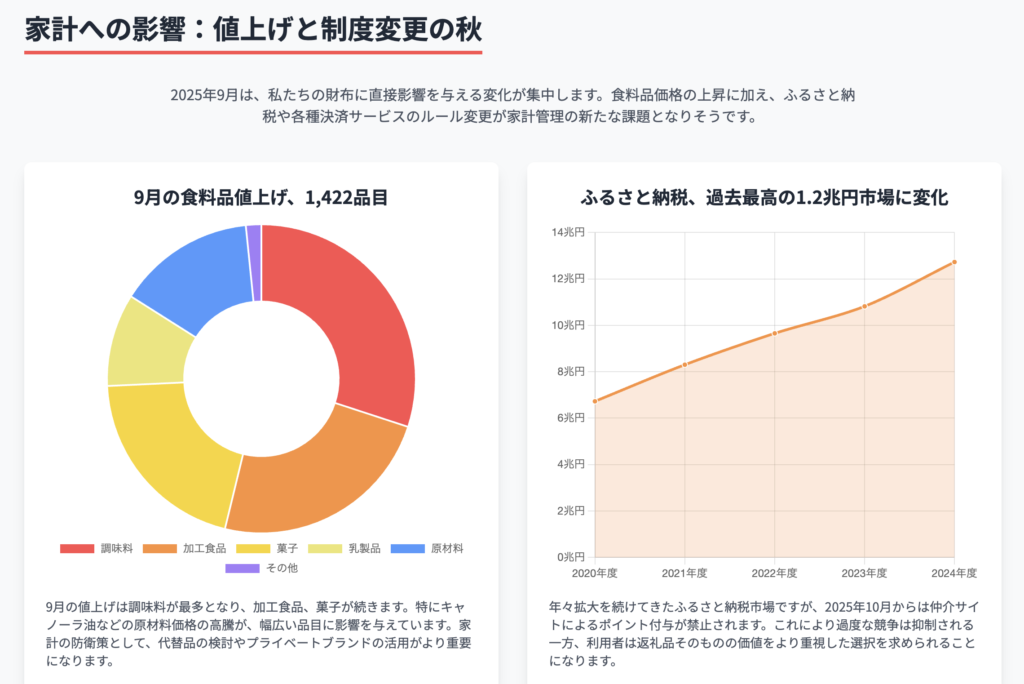

🏷️ 9月値上げ品目数

1,422品目 | 9ヶ月連続で前年上回る

調味料:427品目

加工食品:338品目

菓子:291品目

10月:約2倍の値上げ

影響回避:食生活見直し

米以外は代替可能

🏢 Workplace from Meta終了

• 9月1日利用停止(完全終了は2026年5月)

• 企業の移行先選択が急務

• Google・Microsoft・LINE WORKSが候補

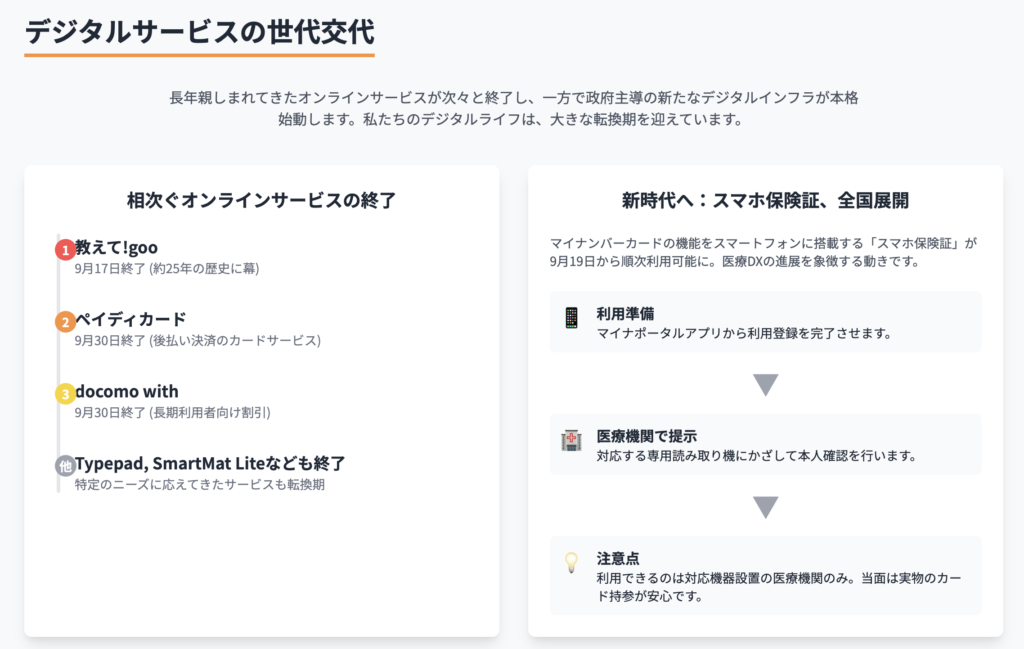

❓ 教えて!goo終了(9/17)

• 25年の歴史に幕

• ChatGPT影響で Q&Aサイト淘汰

• 過去データの保存推奨

- スマホ保険証 – マイナ保険証がスマホ搭載可能に

- 世界陸上 – 9/13-21 国立競技場で開催

- 皆既月食 – 3年ぶり、9/8未明から観測可能

- 関税引き下げ – 自動車25%→15%へ段階的減額

💰 ふるさと納税ポイント還元終了

• 仲介サイトのポイント付与禁止

• 昨年度総額:1兆2728億円

• 利用者:1080万人(過去最多)

• Typepad:9/30終了(2003年開始)

• gooブログ:11/18終了予定

• ポータルサイトの厳しい現状

• データバックアップの重要性

💡 着眼点

✅ サービス終了 → 代替ニーズ発生

✅ 制度変更 → 新たな課題解決

✅ 値上げ → 代替商品・サービス需要

✅ 技術進歩 → 新市場創出

2025年(令和7年)9月から変わること・終わること・始まること

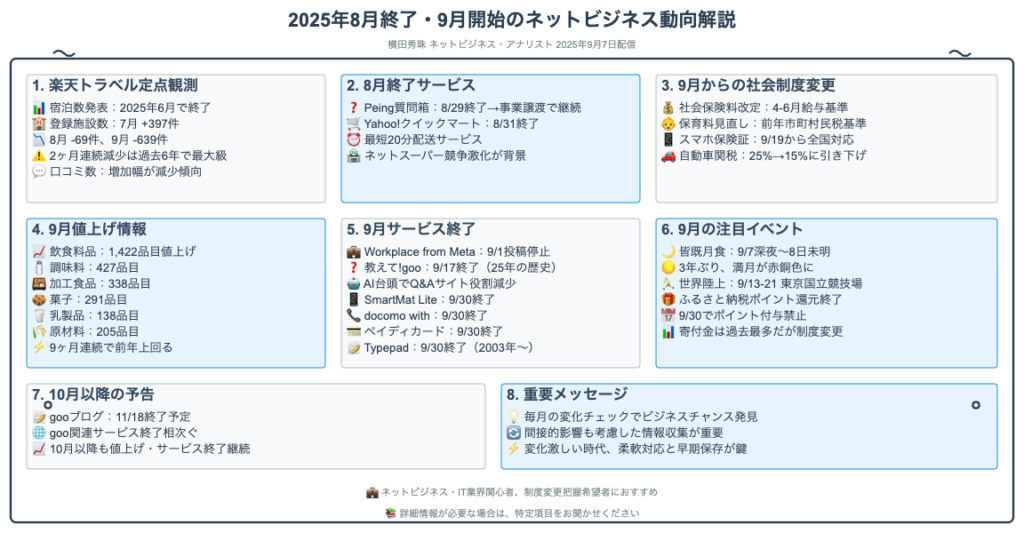

ネットビジネス・アナリスト横田秀珠氏による2025年9月7日の生中継。楽天トラベルの登録宿泊施設数が大幅減少し過去6年で最大のマイナス639件を記録。8月末でYahoo!クイックマートが終了、9月から社会保険料改定や1422品目の値上げが実施。Workplace from Meta、教えて!goo、SmartMat Liteなど多数のサービスが終了する一方、スマホ保険証や世界陸上が開始。ふるさと納税のポイント還元も9月末で終了となる変化の多い時期について解説。

- はじめに

- 楽天トラベル定点観測で見える業界の変化

- 8月末で終了したサービスとその影響

- 9月から始まる新制度と値上げラッシュ

- サービス終了が続く理由とビジネスへの示唆

- おわりに

- よくある質問

はじめに

2025年9月に入り、デジタルサービス業界では大きな変革の波が押し寄せています。毎月恒例となっている業界動向の定点観測を通じて、私たちは激動するネットビジネス環境の実態を目の当たりにしています。今回の分析では、8月末で終了したサービスと9月から新たに始まる制度や値上げ情報を詳しく解説いたします。特に注目すべきは、老舗サービスの相次ぐ終了と、新しいテクノロジーの導入が同時に進行している点です。これらの変化は、私たちのビジネス戦略や日常生活に直接的な影響を与える重要な要素となっています。本記事では、これらの変化を単なるニュースとしてではなく、ビジネスチャンスを見つけるための貴重な情報源として活用する視点をお伝えします。

楽天トラベル定点観測で見える業界の変化

毎月継続している楽天トラベルの定点観測において、今月は非常に気になる数字が出現しました。2025年6月から宿泊数の発表が表示されなくなったため、現在は登録宿泊施設数と口コミ数の2つの指標のみで観測を続けています。

7月の登録宿泊施設数はプラス397件と順調な成長を見せていましたが、8月にマイナス69件、そして9月には驚くべきことにマイナス639件という大幅な減少を記録しました。これは楽天トラベルの歴史上、極めて珍しい現象です。

過去のデータを遡って分析してみると、2か月連続でマイナスになることは稀であり、特にマイナス幅が600件を超えるような大幅な減少は、2019年まで遡っても見当たりません。この6年間で最も大きなマイナス幅となっており、業界全体の構造的な変化を示唆している可能性があります。

もちろん、口コミ数については累計数値のため増加し続けていますが、もしかすると予約数の減少に連動して登録宿泊施設数も減少している可能性があります。今後は口コミ数の月間増加幅についても前年同月比で詳細に分析し、より深い業界動向の把握に努めていく必要があります。

この数字の変化は、旅行業界だけでなく、プラットフォームビジネス全体に影響を与える重要な指標として注目すべきでしょう。宿泊施設の登録数減少は、単純な市場縮小なのか、それとも競合サービスへの移行なのか、詳細な分析が求められます。

8月末で終了したサービスとその影響

2025年8月末には、複数の注目すべきサービス終了が発表されました。まず「Peing質問箱」のサービス終了騒動です。8月29日にサービス終了が発表されましたが、その後事業譲渡により8月30日以降もサービス継続が決定しました。

「Peing-質問箱-」は2017年11月の公開からわずか3週間で月間2億ページビュー規模に成長した人気サービスです。個人開発から始まり、何回かの事業譲渡を経て今回の騒動に至りましたが、ユーザー数の多さが功を奏し、最終的にサービス継続となりました。しかし、マネタイズの課題は依然として残っており、今後の収益化戦略が注目されます。

また、LINEヤフーと出前館が運営していた「Yahoo!クイックマート」も8月31日で終了しました。生鮮食品や日用品を最短20分で届けるクイックコマースサービスでしたが、この市場の激戦ぶりを物語る結果となりました。ネットスーパー市場は現在非常に競争が激しく、サービスの差別化と収益性の確保が困難な状況が続いています。

これらのサービス終了は、単独の企業の問題ではなく、業界全体のトレンドを反映しています。特にユーザー獲得競争の激化と、持続可能なビジネスモデルの構築の難しさを浮き彫りにしています。

9月から始まる新制度と値上げラッシュ

9月から開始される変更事項は、私たちの生活に直接的な影響を与えるものが多数あります。まず、毎年恒例の社会保険料改定が実施されます。4〜6月の給与をもとに標準報酬月額が決まり、9月または10月の給与から新しい社会保険料が適用されます。算定基礎届の提出が必要で、給与計算に携わる方は特に注意が必要です。

同様に、保育料の見直しも毎年9月に行われます。前年の市町村民税を基に新しいランクが決定されるため、所得控除を活用して課税所得を減らしておけば保育料を下げることも可能です。これは知る人ぞ知る節税テクニックの一つです。

さらに深刻な問題として、2025年9月の飲食料品値上げが1422品目に達し、9か月連続で前年を上回る状況となっています。調味料(427品目)が最多で、たれ製品やソース、マヨネーズ、ドレッシング類が中心です。加工食品(338品目)では各種冷凍食品や水産練り製品、菓子(291品目)ではチョコレートやポテトチップス類、乳製品(138品目)を含む冷菓製品で一斉値上げとなりました。

テクノロジー関連では、Meta社のWorkplace from Metaが9月1日から利用終了となりました。正確には2026年5月31日にサービス終了予定ですが、9月1日以降は既存データの読み込みとダウンロードのみとなり、新規投稿ができなくなりました。企業にとっては移行作業が大きな負担となり、GoogleやMicrosoft、サイボウズ、LINE WORKSなどへの移行が進んでいます。

その他にも、9月8日未明からは3年ぶりの皆既月食が観測可能になり、9月13日から21日まで東京国立競技場で世界陸上競技選手権大会が開催されます。また、9月19日からはマイナ保険証搭載スマホ「スマホ保険証」が全国で順次利用可能になります。

一方で、サービス終了も相次いでいます。9月17日にはQ&Aコミュニティサイト「教えて!goo」が25年の歴史に幕を下ろします。ChatGPTの普及により、人間に質問するよりもAIに聞く方が早くて正確になったことが大きな要因です。9月30日にはSmartMat Lite、docomo with、ペイディカード、ふるさと納税のポイント還元、ブログサービス「Typepad」など、複数のサービスが一斉に終了します。

サービス終了が続く理由とビジネスへの示唆

今回観察されたサービス終了の波には、共通する要因があります。第一に、AI技術の普及による既存サービスの価値低下です。「教えて!goo」の終了は、ChatGPTなどの生成AIが人間による質問応答サービスを代替した典型例です。

第二に、プラットフォーム間の競争激化による淘汰です。Meta社のWorkplace終了は、GoogleやMicrosoftといった強力な競合他社との競争で劣勢に立たされた結果と考えられます。企業向けクラウドサービス市場では、データの継続性や安定性が重視されるため、後発のサービスが生き残るのは非常に困難です。

第三に、マネタイズモデルの持続可能性の問題があります。「Peing質問箱」のように人気があってもマネタイズに苦労するサービスは多く、最終的にサービス継続が困難になります。ユーザー数だけでは事業の継続性を保証できないのが現実です。

これらの変化は、ビジネスを行う上で重要な示唆を与えています。まず、AI技術との共存または差別化戦略の必要性です。AIで代替可能な業務は早晩置き換えられるため、人間だからこそ提供できる価値を明確にする必要があります。

また、プラットフォーム選択の重要性も増しています。データやサービスを特定のプラットフォームに依存しすぎると、そのプラットフォームが終了した際に大きな損失を被る可能性があります。リスク分散の観点から、複数のプラットフォームの活用や、自社での基盤構築も検討すべきでしょう。

さらに、持続可能なビジネスモデルの構築が急務です。単純なユーザー獲得だけでなく、明確な収益化戦略と継続的な価値提供が求められます。特に無料サービスモデルは、広告収入や有料プランへの誘導など、確実な収益源の確保が不可欠です。

値上げラッシュについても、事業者にとっては原材料費上昇への対応策を検討する重要な時期です。価格転嫁のタイミングや方法、顧客への説明方法など、慎重な戦略立案が必要になります。一方で、コスト削減や代替手段の検討により、値上げの影響を最小限に抑える工夫も求められます。

おわりに

2025年8月末から9月にかけての一連の変化は、デジタル社会の急速な進化と、それに伴う淘汰の激しさを改めて浮き彫りにしました。25年の歴史を持つ「教えて!goo」の終了は、どれほど長期間愛されたサービスであっても、時代の変化に適応できなければ生き残れないという厳しい現実を示しています。一方で、「Peing質問箱」のように、ユーザーの強い支持があれば困難な状況でも継続の道が開ける場合もあります。楽天トラベルの登録施設数減少という具体的な数値は、旅行業界の構造変化を示唆しており、今後の動向に注意深く注目していく必要があります。これらの変化を単なるニュースとして消費するのではなく、自分のビジネスや生活にどのような影響があるか、そしてどのような機会があるかを考える材料として活用することが重要です。毎月の定点観測を通じて、業界のトレンドを把握し、早期に適応戦略を立てることで、変化をビジネスチャンスに変えることができるでしょう。

よくある質問

Q1: 楽天トラベルの登録施設数が大幅減少している原因は何ですか?

A1: 具体的な原因は楽天トラベル側から公表されていませんが、考えられる要因として、他のプラットフォームへの移行、小規模施設の経営困難、競争激化による収益性悪化などが挙げられます。また、予約数の減少に連動している可能性もあり、今後の詳細な分析が必要です。業界全体の構造的変化を反映している可能性が高いため、継続的な観測が重要です。

Q2: ChatGPTの普及でQ&Aサイトが全て終了してしまうのでしょうか?

A2: すべてが終了するわけではありませんが、従来型のQ&Aサイトは大きな変革を迫られています。生成AIでは得られない専門的な経験談や、リアルタイムの地域情報、人間的な共感を伴う回答などに特化したサービスは生き残る可能性があります。ただし、単純な情報提供型のQ&Aサービスは厳しい状況が続くと予想されます。

Q3: 値上げラッシュに対して個人や事業者はどう対応すべきですか?

A3: 個人の場合は、生活必需品の見直しや代替品の検討、まとめ買いによるコスト削減などが有効です。事業者の場合は、原材料の調達先多様化、価格転嫁のタイミング調整、付加価値向上による差別化などが考えられます。また、価格競争に巻き込まれないような独自性の確立も重要です。

Q4: Workplace終了に伴い、企業はどのプラットフォームに移行すべきですか?

A4: 企業規模や業務内容によって最適なプラットフォームは異なります。Microsoft 365は大企業での実績が豊富、Google Workspaceはスタートアップに人気、LINE WORKSは日本企業に使いやすく、サイボウズは日本の商習慣に特化しています。重要なのは、将来の事業継続性とデータの移行可能性を考慮した選択です。

Q5: サービス終了リスクを避けるためにはどうすればよいですか?

A5: 完全に避けることは不可能ですが、リスクを軽減する方法があります。重要なデータは定期的にバックアップを取る、複数のプラットフォームを併用する、大手企業のサービスを優先的に選ぶ、オープンソースソフトウェアの活用を検討する、などです。また、サービス提供者の財務状況や戦略方針を定期的にチェックすることも重要です。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=-WvZ60hZ8Nc

0:00 📱 番組開始・今日のテーマ紹介

1:06 📊 楽天トラベル最新数字発表

2:16 📉 楽天トラベル施設数大幅減少の詳細分析

3:21 🔚 8月末終了サービス(Peing・Yahoo!クイックマート)

4:25 📋 9月から変わること(社会保険料・保育料改定)

5:31 💰 値上げラッシュ継続(飲食関係1422品目)

6:37 🏢 Workplace from Meta利用終了の影響

7:41 🌙 皆既月食と世界陸上開催のお知らせ

8:48 ❓ 教えてgoo終了とQ&Aサイト衰退の背景

9:56 📱 マイナンバーカードスマホ搭載開始

11:00 📦 SmartMat Lite等IoTサービス相次ぐ終了

12:08 💳 ペイディカード終了・ふるさと納税ポイント廃止

13:13 ✍️ TypePadブログサービス終了

14:18 🎯 まとめ・ビジネスチャンス発見の重要性

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

2025年(令和7年)9月から変わること・終わること・始まること

🏨 楽天トラベル 日本最大級の宿泊予約サイトで、横田氏が定点観測を続けているサービス。2025年9月に登録宿泊施設数がマイナス639件と過去6年で最大の減少を記録し、業界の動向を示す重要な指標として注目されています。

💰 値上げ 2025年9月に1422品目の飲食料品が値上げされ、調味料や加工食品を中心に広範囲で実施。食生活に直接影響する重要な経済動向で、家計負担増加の要因として社会的関心が高まっています。

🏢 Workplace from Meta Meta社が提供していたビジネス向けコミュニケーションツールで、2025年9月1日に新規投稿が停止。企業のデジタルワークスペース選択における重要な変化として、移行先の検討が必要となっています。

❓ 教えて!goo NTTドコモが運営していたQ&Aコミュニティサイトで、2000年から25年間続いたサービスが2025年9月17日に終了。ChatGPTなどAIの普及により、従来のQ&Aサイトの役割が変化していることを象徴する出来事です。

📱 スマホ保険証 マイナンバーカード機能をスマートフォンに搭載し、保険証として利用できる新サービス。2025年9月19日から全国で順次開始され、デジタル化の進展を示す重要な制度変更として注目されています。

🎯 ふるさと納税 地方自治体への寄付制度で、2025年9月30日にポイント還元が終了。年間1兆円超の寄付額を誇る制度の運用変更により、利用者の行動パターンに影響を与える可能性があります。

📊 社会保険料改定 毎年9月に実施される定例の制度で、4-6月の給与をもとに標準報酬月額が決定される。働く人の手取り収入に直接影響する重要な制度変更として、企業や個人の家計管理に関わります。

🌙 皆既月食 2025年9月8日未明に日本で3年ぶりに観測される天体現象。満月が赤銅色に見える珍しい現象として、天文ファンや一般市民の関心を集める自然イベントです。

🏃 世界陸上 2025年9月13日から21日まで東京・国立競技場で開催される国際スポーツ大会。世界トップレベルの陸上競技選手が集結し、日本のスポーツ界や観光業界にとって重要なイベントとなります。

💳 ペイディカード 後払い決済サービス「ペイディ」のカード機能が2025年9月30日に終了。フィンテック業界の競争激化を背景とした戦略変更で、キャッシュレス決済市場の動向を示す事例として注目されています。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/s4N_QJ4jEaA

2025年(令和7年)9月から変わること・終わること・始まること

2025年(令和7年)9月から変わること・終わること・始まること

2025年8月末から9月にかけて、日本の経済と社会は複数の重要な節目を迎えている。この移行期に顕在化する事象を分析すると、表面的なニュースの背後に隠された、より深い構造的変化の兆候が浮かび上がる。8月末に複数の著名なサービスが終了する現象は、単なる市場の淘汰ではなく、企業が中核事業への「選択と集中」を加速させている明確なサインと捉えられる。ラストワンマイルの厳しい経済性(Yahoo!クイックマート)、競争が激化する市場からの事業撤退(Workplace from Meta)、そして中核サービスへの統合(Kyash、Paidy)といった動きは、不確実性の高い時代における経営戦略の冷徹な判断を示している。

一方、9月から始まる変化は、日本経済が直面する新たなパラダイムを提示している。物価上昇の要因が、これまでの外的要因(円安、原材料高)から、人件費や物流費の上昇といった国内の構造的要因へとシフトしている。これは、家計の購買力と企業の収益性を同時に圧迫する可能性があり、長期的なインフレ圧力の始まりを示唆している。さらに、政府主導のデジタル化プロジェクト(スマホ保険証)や企業のシステム移行(SmartHR)は、利便性向上への期待と、運用上の課題や社会的な摩擦の両面を露呈している。

本レポートは、これらの個別の事象を孤立した点ではなく、相互に関連する線として読み解き、日本経済が「コストの重圧」と「デジタル化の摩擦」という新たな挑戦に直面していると結論づける。この変動期を乗り越えるためには、企業は事業再編とDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させ、個人は賢明な家計管理と資産形成を徹底し、政策当局は実効性と公平性を両立させる戦略を構築する必要がある。2025年9月は、単なるカレンダー上の日付ではなく、日本経済と社会の未来を占う上で不可欠な転換点として位置づけられる。

第1部:8月末に幕を閉じたサービスとその背景:事業ドメインの再編と黄昏のビジネスモデル

1.1. 「クイックコマース」の終焉:Yahoo!クイックマート終了の多角的な分析

LINEヤフーと出前館が共同運営していた即配サービス「Yahoo!クイックマート」は、2025年8月31日をもってサービスを終了する 。この決定は、サービス開始からわずか1年という短期間での撤退であり、その背景には、単なる採算性の問題を超えた、日本のクイックコマース市場の構造的な課題が存在すると分析される。

この事業撤退の主な要因は、ラストワンマイル配送における「ユニットエコノミクス」の限界にある。ユニットエコノミクスとは、事業全体の損益ではなく、1件あたりの取引で利益が出るか否かを分析する概念である 。従来のダークストア(実店舗を持たず、配送拠点として機能する倉庫)型ビジネスモデルは、賃料、人件費、電力といった多額の固定費を必要とする 。さらに、日本の労働環境特有の課題として、2024年問題に起因するドライバーの労働時間規制や人手不足が、ラストワンマイルの配送コストを恒常的に押し上げている 。

Yahoo!クイックマートは、この厳しい環境下で、実店舗との連携を強化し、配送を出前館に委託する「モール型」へとビジネスモデルを転換したが、それでも構造的に重い配送コストを吸収しきれず、利益化が困難な状況に陥ったと見られる 。これは、特定のサービスが失敗したという個別の事象ではなく、利便性を追求するクイックコマースというビジネスモデルそのものが、人件費や物流費が高騰する日本の経済環境に適応しきれていない可能性を示唆している。この事業終了は、日本におけるデジタルサービスが、物理的なコストの壁に直面している現状を浮き彫りにする事例と言える。

1.2. エンタープライズコラボレーションの再編:Workplace from Metaサービス終了の戦略的意味

Metaは、企業向けコミュニケーションツール「Workplace from Meta」のサービスを2025年中に終了することを決定した 。8月31日までは割引が提供されるが、9月1日以降はデータの読み込みとダウンロードのみが可能となる 。Metaは、唯一の推奨移行パートナーとしてZoomの「Workvivo」を指定している 。

このサービス終了の背景にあるのは、メガテック企業が経営資源を「非コア事業」から、成長が見込まれる中核事業へと再配分する戦略的な意思決定である。Metaは、主力の広告事業に加え、多額の投資を続けるメタバースやAI分野に経営の軸足を移している。エンタープライズコラボレーションツールの市場は競争が激しく、SlackやMicrosoft Teamsといった強力な競合が存在する。この分野で限定的な収益しか見込めないWorkplace事業を維持することは、企業全体の成長戦略にとって優先度が低いと判断されたと考えられる 。

Workvivoとの提携は、Metaがこの市場から完全に撤退するのではなく、既存顧客の利便性を考慮しつつ、自社のリソースを中核事業に集中させるための冷徹な判断と解釈できる 。これは、IT大手企業が「何でもやる」という初期の成長モデルから脱却し、今後の成長ドライバーとなる分野に集中的に投資していく、より成熟した事業ポートフォリオへと回帰する潮流の先駆けと見ることができる。

1.3. 消費者向けサービスの撤退:Kyash QUICPay+とPaidyカードのサービス終了

国内のフィンテック市場でも、サービスの再編が進行している。決済サービス「Kyash」は、2025年8月31日をもって「QUICPay+」の提供を終了し、サービスをVisaブランドに一本化する 。Paidyも、10周年を迎えるにあたり、カードサービスを終了することを決定した 。

これらの動きは、競争が激化する日本のキャッシュレス市場において、「統合」と「専門性」を追求するトレンドを示している。KyashがQUICPay+を終了する理由は、複数の決済ブランドを維持することによるコストと、Visaへの一本化によってユーザー体験をよりシンプルで統一されたものにするというメリットを比較検討した結果である 。この決定は、無数の選択肢が乱立する市場で、ユーザーの混乱を避け、自社のブランド価値を明確にすることの重要性を示している。

一方、Paidyの判断は、自社の核となる強みへの集中を示唆している。Paidyは「後払い(BNPL)」というユニークなサービスで市場での地位を確立してきた 。汎用的なカードサービスから撤退し、独自の強みを最大限に活かせる事業に注力することで、市場における独自の立ち位置をより強固にしようとしている 。これらの事例は、機能やサービスを無秩序に拡大するのではなく、明確な戦略的ドメインを確立することが、フィンテック企業が長期的に生き残るための鍵となっていることを示している。

1.4. オールドメディアの黄昏:Typepadと教えて!goo終了が示すオンラインコミュニティの課題

ブログサービス「Typepad」は2025年9月30日をもって、Q&Aサイト「教えて!goo」は9月17日をもって、それぞれサービスを終了する 。これらのサービスはインターネットの黎明期から四半世紀近くにわたり運営されてきたが、その幕引きは、現代のデジタル市場が直面する複合的な課題を象徴している。

この事業終了の背景には、複数の要因が絡み合っている。第一に、「収益モデルの限界」である。両サービスは、無料ユーザーベースを基盤とした広告収入に依存するビジネスモデルを採用していた 。しかし、多くの利用者数を抱えても、収益に結びつきにくいという構造的な課題を抱えていた。有料プランや多様なマネタイズ戦略を最後まで確立できなかったことが、採算悪化の根本的な原因として挙げられる 。

第二に、「レガシーシステムの重荷」である。四半世紀近く稼働したシステムの維持・保守には多大なコストがかかる 。現代のテクノロジーに対応するためのアップデート費用は増大する一方で、収益性の低下がそれを相殺できなくなったため、事業としての継続が困難になったと考えられる 。

そして第三に、AI時代における「代替可能性」である。ユーザーの疑問解消行動は、有志の回答を待つQ&Aサイトから、ChatGPTのような生成AIに瞬時に答えを求める形へとシフトしている 。これにより、Q&Aサイトというサービス自体の存在意義が根本から揺らいでいる。これらのサービスの終了は、市場のトレンド変化に敏感であり続け、ユーザーニーズの変化に合わせてサービスを絶えず革新していくことの重要性を示す、現代のビジネスにおける重要な教訓と言える。

第2部:2025年9月、新たな時代への第一歩:経済、技術、文化の変革

2.1. 経済・金融の動向:家計と市場を揺るがす変化

9月は、家計と市場に直接的な影響を与える経済・金融の変革期となる。まず、社会保険料の改定が実施される 。この改定は、4月から6月までの平均賃金に基づいて標準報酬月額が決定され、9月から翌年8月までの社会保険料に反映される 。この仕組みにより、残業代や基本給の上昇によって標準報酬月額の等級が上がると、従業員が負担する保険料が増加し、結果として可処分所得が減少する。同時に、企業側も法定福利費の負担が増大するため、人件費の上昇が企業収益を圧迫する要因となる 。これは、家計と企業双方にとって、賃金上昇が必ずしも手取り収入の増加や利益向上に直結しないという新たな課題を突きつける。

次に、飲食料品の値上げが広範にわたって行われる 。その背景は、これまでの主要因であった原材料価格の高騰や円安といった外的要因から、生産コスト、人件費、物流費といった国内経済に起因する内的要因へとシフトしている 。2025年度の最低賃金は全国平均で1,118円に引き上げられ、全ての都道府県で1,000円台に到達する見込みである 。さらに、物流業界の「2024年問題」やドライバー不足を背景に運賃が上昇し続けている 。これらの構造的なコスト増は、単発的なコストプッシュインフレではなく、物価上昇が長期的かつ常態化する可能性を示唆している。

そして、ふるさと納税のルール変更も重要な動向である。10月1日からの新ルール施行に伴い、ふるさと納税ポータルサイト経由でのポイント付与が原則として禁止される 。これは、過度なポイント競争を抑制し、制度本来の趣旨である「地方自治体への支援」に立ち返ることを目的としている 。この変更により、寄付者にとっての「お得感」は薄れるが、クレジットカードの通常ポイント付与は引き続き認められるため、消費者の行動基準は「還元率」から「サイトの使いやすさや限定返礼品の有無」へとシフトする可能性がある 。制度変更前の9月30日までに駆け込み寄付を行うことで、現状のポイント還元を最大限に活用できるため、寄付の集中が予想される 。

| ふるさと納税 新旧制度比較(2025年10月1日施行) | 変更前(〜2025/9/30) | 変更後(2025/10/1〜) |

| ポータルサイトの独自ポイント | 寄付額に応じて付与されるサイトが多数存在 。 | 原則禁止 。 |

| クレジットカードの通常ポイント | クレジットカード会社の通常還元率は付与対象 。 | 変更なし。引き続き付与される 。 |

| ポイントサイト経由のポイント | 経由することで追加ポイントを獲得可能 。 | 禁止。ふるさと納税の「募集」とみなされるため 。 |

| ユーザーの行動基準 | ポイント還元率の比較が主流 。 | サイトの独自性、限定品、使いやすさ、サポート体制が重要に 。 |

2.2. テクノロジーと法制度の進化:効率化と秩序の追求

9月は、社会のデジタル化を推進する上で不可欠な、複数の技術的・行政的変更が行われる。まず、スマホ保険証の全国展開である。2025年9月には、実証事業を通じて課題が抽出・改善された結果、環境が整った全国の医療機関でスマホによるマイナンバー保険証の利用が可能になる 。この仕組みは、カードを持ち歩く手間や紛失のリスクをなくす一方で、普及には複数の課題が存在する 。

その一つが、医療機関側への負担である。スマホに対応した新たなカードリーダーの導入にはコストと手間がかかる 。また、患者側も、機種やOSによって操作方法が異なることや、ITリテラシーの個人差が運用上の摩擦を生む可能性がある 。この事例は、政府主導のデジタル化が、技術の実装だけでなく、多様な利用者(国民と医療機関)の利便性をどこまで考慮できているかという「ユーザーインターフェース」の課題を浮き彫りにする。政策の成功は、単にインフラを整備するだけでなく、社会全体での移行を円滑にする運用設計と、きめ細やかなサポート体制にかかっていると言える。

企業向けサービスにおいても、システムの統合と効率化が進行する。人事労務クラウド「SmartHR」は、9月9日から、手続きに関する書類作成と電子申請機能を「基本機能」から「届出書類機能」に一本化し、従来の機能を廃止する 。この変更は、類似機能の併存による「どちらの機能を使うべきか分かりづらい」というユーザーの不便を解消し、管理画面の統一を図ることを目的としている 。これにより、企業担当者は、手続きの自動設定切り替えや、新しい機能への権限設定といった事前準備が求められる 。

また、行政の電子申請システム「e-Gov」も、9月5日にシステムメンテナンスを行い、Windows版アプリケーションの更新や、建設関連・労働保険関連手続きの電子申請再開などが予定されている 。これらの変更は、よりスムーズな行政手続きを目指すものではあるが、企業担当者にとっては、移行期間中にシステムの停止や操作方法の変更に対応する必要がある。

| SmartHR 機能統合と対応要件(2025年9月9日施行) | 詳細 | |

| 廃止される機能 | 従来の「基本機能」における書類作成と電子申請機能 。 | |

| 統合される機能 | すべての書類作成と電子申請が「届出書類機能」に一本化 。 | |

| 変更の目的 | 類似機能の併存による不便を解消し、管理画面を統一 。 | |

| 企業が取るべき対応 | ・企業管理者は9月9日までに権限設定を確認・変更する必要がある 。 | ・現在基本機能を利用している場合は、早めの切り替えが推奨される 。 |

| 過去の書類 | 基本機能で作成した過去の書類や電子申請履歴は引き続き閲覧可能 。 | |

| 従業員からの情報収集 | 手続きToDoなど、従業員からの情報収集機能は引き続き利用可能 。 |

2.3. 文化・社会イベント:日本の活力を示す秋の祭典

9月は、国際的、国内的な大規模イベントが多数開催され、日本社会の多様な活力を示す。スポーツ界では、9月13日から21日までの9日間、東京で「世界陸上競技選手権大会」が開催される 。東京での開催は1991年以来34年ぶりであり、世界約200の国・地域から2,000人以上の選手が集結する、世界最大級のスポーツイベントとなる 。日本代表選手団には、桐生祥秀選手やサニブラウン・アブデルハキーム選手といった有力選手が名を連ねており、熱戦が期待される 。

これと対をなすように、生涯スポーツの祭典「日本スポーツマスターズ2025愛媛大会」が9月6日から愛媛県で開催される 。原則35歳以上のアスリートを対象としたこの大会には、約8,000人が参加し、水泳、サッカー、テニスなど13競技が愛媛県内15市町で行われる 。これは、プロフェッショナルな競技とは異なる、「生涯にわたってスポーツを楽しむ」という日本のスポーツ文化の多様性を象徴するイベントである。

天体イベントとしては、9月8日の未明に、2022年11月以来約3年ぶりとなる皆既月食が観測できる 。皆既食の間、月は地球の大気を通過した太陽光の赤い成分が届くことで、赤銅色に変化する 。これは、肉眼でも十分に楽しめる現象だが、双眼鏡や天体望遠鏡を使えば、月の模様や色の変化をより詳細に観察できる 。ビジネスや経済の喧騒から離れ、全国民が同じ空を見上げる機会を提供する、文化的にも重要なイベントである。

地域文化にも注目すべきイベントが多い。東京では、江戸時代から続く清瀬市の伝統行事「中里の火の花祭」(9月1日)や、国営昭和記念公園の「コスモスまつり」(9月6日〜)など、秋の訪れを告げるイベントが開催される 。また、東京駅前の行幸通りでは、都内各地の祭りが集結する「TOKYO わっしょい」(9月12日〜14日)が開催され、江戸文化の体験ブースや迫力ある伝統芸能のパフォーマンスが披露される 。これらは、夏の大規模な祭りが終わり、地域に根差した多様な文化が息づく日本の秋の姿を象徴している。

第3部:統合的視点:変動期における横断的トレンドの読み解き

3.1. デジタル・サービス変革の潮流:収益性・統合・進化

2025年9月の移行期に顕著に表れた複数のサービス終了は、日本のデジタル市場における一つの大きな潮流を示している。それは、「何でも手掛ける」時代から、「収益性の高い中核事業に集中する」時代への移行である。ラストワンマイルの厳しい経済性(Yahoo!クイックマート)、レガシーシステムの維持コスト(教えて!goo)、そして競合がひしめく市場での非コア事業の整理(Workplace from Meta)といった要因は、それぞれ異なる文脈でサービス終了の引き金となっている 。

これらの事象を統合的に見ると、投資家や経営者が、古い技術基盤の上に築かれ、収益性の低い事業への投資を容認しなくなった、という共通の経営判断が読み取れる。また、生成AIのような新技術が、従来のQ&Aサイトのようなサービスを代替する可能性が現実のものとなり、事業の存在意義そのものが問われるようになったことも影響している。

この流れは、フィンテック市場におけるKyashやPaidyのサービス再編にも通底する。多角化から統合へと舵を切り、自社のユニークな強み(KyashのVisa一本化、PaidyのBNPL特化)を磨くことで、限られたリソースを最大限に活用し、市場での競争力を高めようとしている 。デジタル市場の淘汰は今後も加速し、サービスはより専門性を高め、ユーザーはより明確な価値提供を受ける時代へと移行していくと考えられる。

3.2. マクロ経済のパラダイムシフト:国内主導型インフレの台頭

2025年9月の経済動向は、日本経済が「コストプッシュ型インフレ」という新たな構造的課題に直面していることを示唆している。飲食料品の値上げ要因が、円安や原材料高といった外的要因から、人件費や物流費といった国内的な要因にシフトしていることは、その最も重要な兆候である 。これは、日本経済が長年のデフレから脱却し、コストが内部から押し上げられる、より本質的なインフレ局面に入りつつあることを意味する。

同時に、9月の社会保険料改定は、企業にとっては法定福利費というコスト増を、家計にとっては可処分所得の減少という負担をもたらす 。賃金が上昇しても、こうした見えないコスト増が消費者の購買力を圧迫する可能性がある。

さらに、米国による自動車関税問題も、広範な経済的波及効果を秘めている。自動車産業は、鉄鋼、ガラス、電子部品など、裾野の広いサプライチェーンを持つ日本の基幹産業である 。関税による自動車の減産は、関連産業の生産も押し下げ、国内経済全体に大きな影響を及ぼす可能性がある 。これらの要素が複合的に作用することで、日本経済は「国内主導型インフレ」と「サプライチェーンの脆弱性」という二つの構造的な挑戦に直面することになる。この動向を正確に読み解き、対応することは、政府と企業にとって喫緊の課題である。

3.3. 変革期におけるリスクと機会:ステークホルダー別提言

2025年9月が示す変動期は、各ステークホルダーに新たな戦略を求めている。

- 消費者向け提言:

- 物価上昇や社会保障費の増加を前提とした、より戦略的な家計管理の徹底が不可欠となる。

- ふるさと納税やNISAといった優遇制度を賢く活用し、物価上昇に負けない自己防衛的な資産形成を加速させるべきである 。

- 企業向け提言:

- ラストワンマイルやレガシーシステムといった、これまでの経営で看過されがちだった「見えないコスト」を再評価し、事業ポートフォリオの抜本的な再構築とDXを加速させる必要がある 。

- 行政手続きのデジタル化(例:SmartHRの機能統合)のような市場の変化に迅速に対応し、社内体制を柔軟に整備することで、業務効率化の機会を最大限に享受すべきである 。

- 政府・自治体向け提言:

- スマホ保険証の普及に見られるように、国民向けデジタル化政策を進める際には、技術導入だけでなく、利用者目線のきめ細やかな運用設計とサポート体制を構築することが、普及の鍵となる 。

- 自動車関税問題のような国際的な貿易摩擦に対しては、単一産業への影響に留まらず、広範なサプライチェーンへの波及効果を考慮に入れた、より戦略的な交渉と国内産業の支援策を継続する必要がある 。

結論:2025年9月が示す未来図

2025年9月は、単なる季節の変わり目ではない。それは、日本社会と経済の深層で同時多発的に進行する構造的変化が、表面に現れた可視化された節目である。8月末に複数のサービスが終焉を迎えたのは、過去のビジネスモデルの限界と、企業が未来に向けて身軽になろうとする意志を示している。一方、9月に始まる変化は、国内経済の新たな潮流と、デジタル化がもたらす希望と摩擦の両面を提示している。

この報告書が示すように、個別に見える事象の背後には、収益性の低い事業の淘汰、国内主導型インフレの台頭、そしてデジタル化の推進とそれに伴う摩擦という、共通の深いトレンドが存在する。これらのトレンドを点ではなく線で捉え、その相互作用を理解することは、今後の経済環境を予測し、戦略的な意思決定を行う上で不可欠である。2025年9月は、この変動の時代を生き抜くための羅針盤として、その重要性が高まっている。

#横田秀珠 #変わること #終わること #始まること #起こること #値上げ