ネットビジネス・アナリスト2025年6月ブログ・スライド88枚

JR松山駅が大規模工事中だ。

後ろにずれ込むんだね。

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

線路も移動してる!

前に来たのは何年前だろ?

次に来る時は新しいなってるかな?

さて、本題です。

お陰様でセミナー三昧の6月でして

コンテンツ販売も充実してきました。

STORESで教材を販売しています。

⇒ https://yokotashurin.net/

教材数も128テーマになりました。

2008年9月1日より1日も欠かさずに

ブログを書き続け丸16年10ヶ月に!

閏年が2012、2016、2020、2024年で

365記事×16年+4記事+30+31+30+31

+31+28+31+30+31+30で6147記事です。

https://www.youtube.com/watch?v=jEGcfMUS3A8

ネットビジネス・アナリスト2025年5月ブログ・スライド88枚

今日7月1日は年間の182日目で、まだ半分を過ぎていない!

明日になってやっと半分を超える計算です 📊

リートン社のサービスで自分のキャラクター作成&AIチャット 🤖

Suno連携で音楽制作の可能性が大幅拡張 🎵

従来DMとの違いとセキュリティ向上 🔒

AI議事録機能の使い分けと注意点 📝

継続的な情報収集の仕組み作りの重要性 🔄

• TikTok Shopが6月30日開始 🛍️

• 動画生成AI SoraがBing Video Creatorで無料利用可能

• Vrewの音声クローンで発音辞書機能追加

ネットビジネス・アナリスト2025年5月ブログ・スライド88枚

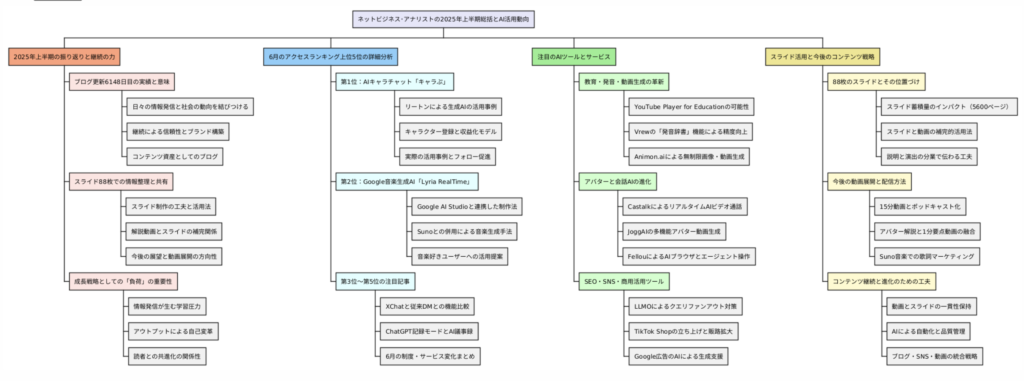

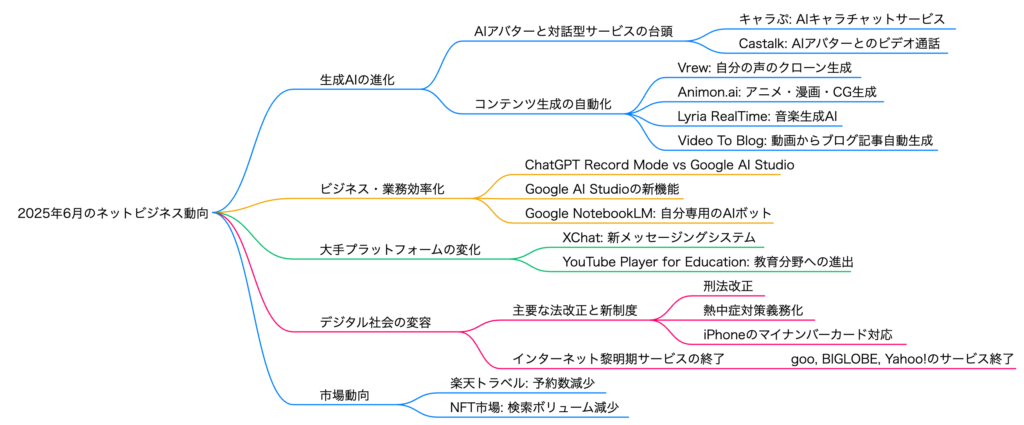

2025年7月1日に配信した15分動画で、6月のブログ記事アクセスランキングを発表。6148日連続でブログを更新し続け、毎月88枚のスライドで最新のAIツールやサービスを解説している。人気記事にはAIキャラチャット「キャラぷ」、Google音楽生成AI「Lyria」、Xの新メッセージサービス「XChat」、TikTok Shopなどが含まれる。継続的な情報発信の重要性を強調し、AIの可能性を感じるサービスを積極的に紹介。来月以降も最新ノウハウの解説を継続予定。

- はじめに

- 2025年7月開始と上半期の振り返り

- 6月アクセスランキング上位5位の詳細解説

- 注目のAIツールとサービス紹介

- 今月のスライドと今後の展望

- おわりに

はじめに

皆さん、こんにちは!2025年も早いもので7月に突入しましたね。「もう今年も半分が終わった」と感じている方も多いのではないでしょうか。実は、ここで衝撃的な事実をお伝えします。実際に計算してみると、上半期を合計すると181日で、今日7月1日が182日目。つまり182を2倍にすると364日になるため、まだ完全に半分は過ぎていないんです!明日になってようやく年の半分を超えることになります。些細なことかもしれませんが、こういった気づきも大切ですよね。今回は、ネットビジネス・アナリストとして毎日発信を続けている私が、2025年6月の1ヶ月間で最も注目を集めたブログ記事をランキング形式でご紹介します。AI技術の急速な進歩とともに、新しいツールやサービスが次々と登場している今、どのような情報が皆さんの関心を集めているのか、一緒に振り返ってみましょう。

2025年7月開始と上半期の振り返り

今日は2025年7月1日火曜日ということで、今日から7月になって昨日で6月が終わり、いよいよ後半戦に突入です。今年もう半分が終わったと思っている方も多いと思いますが、先ほどお伝えした通り、実は今日はまだ半分行っていません。

さて、今日の本題は2025年6月末までに毎日ブログを更新して6148日目、そして6148記事を書いてきた実績の振り返りです。今月だけでもスライド88枚を使って解説を毎日してきました。この継続的な情報発信によって蓄積された膨大なコンテンツの中から、特に皆さんに注目していただいた内容について詳しく紹介していきたいと思います。

毎日の情報発信は、単に記事を書くだけではなく、世の中の動きを常にキャッチアップし、それを分かりやすく解説するという責任も伴います。特にAI技術の進歩が著しい現在、新しいツールやサービスが日々登場する中で、どれが本当に有用で、どれが一時的なブームなのかを見極めることは非常に重要です。

6月アクセスランキング上位5位の詳細解説

それでは、今月のアクセスランキングを順番に紹介していきましょう。

第1位:AIキャラチャット「キャラぷ」使い方・文字+画像で最適化し収益化

一番人気があったのは、AIキャラチャット「キャラぷ」の解説記事でした。これはリートンという韓国のサービスで、生成AIの会社が始めたサービスです。非常に面白い機能を持っており、無料でも皆さんに使っていただけます。

このサービスでは、自分のキャラクターを作って、そのキャラクターにいろんな画像を登録し、AIチャットを作ることができます。フォロワーを集めて収益化もできる仕組みになっており、私も実際に使っているので、よろしければフォローしていただければと思います。

第2位:Googleの音楽生成AI「Lyria RealTime」使い方 Google AI Studio2つの方法

続いて第2位は、GoogleのLyriaという音楽生成AIサービスの解説でした。Lyriaの使い方は結構難しいのですが、ちょっとしたコツに気づくと、実は可能性が非常に広がります。

音楽に興味がある方には特におすすめで、このLyriaで曲調を作って、それをSunoに投げて音楽を完成させるという手法もあります。Google AI Studioと絡めた詳しい説明も記事に含めていますので、ぜひご覧ください。

第3位:Xの新メッセージサービス「XChat」の使い方と今までのDMの違い

第3位は、Xの新しいメッセージサービス「XChat」についての解説でした。今までのDMと何が違うかというと、セキュリティが高くなったり、いろんなファイルが添付で送信できるようになったりしています。

ただし、「XChat」はまだメッセージを送ってくれる人がいないので、実際の良さを体感できていない状況です。現在は有料プランでしか使えないようですが、認証を取っている方はぜひ参考にしてみてください。

第4位:ChatGPTの記録モードとGoogle AI Studioの話者識別 AI議事録の使い方

第4位は、ChatGPTの記録モードとGoogle AI Studioの話者識別機能についての比較解説でした。ChatGPTのMacアプリ限定で記録モードがTeamプランから使えるようになり、現在では各種有料プランで利用可能になっています。

しかし、ChatGPTの記録機能は話者認識がイマイチで、正確性に課題があります。一方、Google AI Studioの方が話者認識の精度は高いのですが、学習データとして使われてしまう点に注意が必要です。

第5位:2025年(令和7年)6月から変わること・終わること・始まること

第5位は恒例企画の月次変化まとめでした。毎月この企画を続けることで、世の中の動きが見えてくるだけでなく、私自身も社会の変化を追いかけなければならないという、良い意味での負荷をかける仕組みになっています。

皆さんも情報発信をする必要はありませんが、このような自分に学習の負荷をかける仕組みを作ることは、継続的な成長において非常に重要です。

注目のAIツールとサービス紹介

ランキング6位以降にも注目すべきサービスが数多くありました。詳しく見ていきましょう。

YouTube Player for Education の収益化モデルとコースの作り方

YouTube Player for Educationについて緊急で動画を作成しました。残念ながらコース作成の権利はまだ私には与えられていませんが、YouTube Player for Educationは使えるようになりました。今後ここで頑張っていけば、コースとしても使えるように認められると思いますので、教育コンテンツもこれから上げていきたいと考えています。

Vrewで自分の声のクローン生成にAI音声「私の声」と「発音辞書」が可能へ

Vrewの優れている点は「発音辞書」機能があることです。例えば私の名前のように「横田秀珠(しゅうりん)」といった変わった名前の場合、この発音だったらこの漢字、この読み方ということを登録できます。これにより、クローン音声がテキストから音声合成する際に、より自然で正確な発音が可能になります。この仕組みは他のサービスにもぜひ取り入れてほしい機能です。

Animon.ai使い方 無料で無制限にアニメ・漫画・CG風の画像生成と動画生成

Animon.aiは動画生成まで無料でできる上に、アニメ調の画像も作れて、しかも無制限で利用できるサービスです。これは非常に魅力的なツールですので、ぜひ皆さんにも楽しんで使っていただきたいと思います。

Castalk使い方 実物AIアバターとリアルタイムでビデオ通話・音声通話OK

Castalktは、実際に存在している人のAIアバターとリアルタイムでビデオ通話できるサービスです。AIアバターと話すこと自体は珍しくありませんが、リアルタイムでのビデオ通話は画期的で、AIの未来を感じさせるサービスです。無料から始められますので、ぜひ体験してみてください。

Google GeminiでDeep Researchを他の類似サービス5つと比較

Deep Research機能について、ChatGPT、GoogleのGemini、Claude、Perplexity、Genspark、Felo、You.com、Grokなど、様々なサービスで類似機能が提供されています。それぞれに特徴があり、用途に応じて使い分けることが重要です。

動画生成AI「Sora」を「Bing Video Creator」なら無料で利用可能

話題になったSoraが、ついにMicrosoftの「Bing Video Creator」で無料で使えるようになりました。ただし、MicrosoftとOpenAIの関係が決裂しそうな状況にあるため、この機能が使えなくなる可能性があります。無料で利用できる今のうちに、ぜひ試してみることをお勧めします。

アバター動画生成AI「JoggAI」使い方その① その②

JoggAIは2部作で解説した衝撃的なサービスです。アバター、音声、製品の作成から、翻訳、ビデオPodcast作成まで幅広い機能を持っています。無料プランでは制限がありますが、AIの可能性を強く感じるサービスでした。

その他の注目サービス

- Google AI StudioのURL context Grounding with Google Search:複数のウェブサイトのスクレイピングが可能な機能

- SunoP(Suno Producer)による音楽生成AI「Suno」の楽曲作成法12個:私がSuno Producerとして音楽制作の手法を解説

- TikTok Shop始め方:2025年6月30日から開始されたソーシャルコマースの新しい形

- Genspark スーパーエージェント AIシート使い方:ExcelのようなデータをAIで自動作成

8

YouTubeとMeta社の3種以外17大SNSニュース(2025年6月分)

https://yokotashurin.com/sns/news202506.html

8

Video To Blog使い方・YouTube動画UPでブログ記事を自動投稿

https://yokotashurin.com/etc/video-to-blog2.html

8

2025年(令和7年)6月以降のセミナー・講演・企業研修の予定

https://yokotashurin.com/etc/seminar202506.html

6

日本郵便が住所を7桁英数字変換のデジタルアドレスと郵便番号

https://yokotashurin.com/etc/digital-address.html

6

ネットビジネス研究会ゼロエン会員Discord投稿2025年5月分

https://yokotashurin.com/etc/0en202505.html

5

MetaのFacebook・Instagram・Threadsニュース(2025年6月分)

https://yokotashurin.com/etc/meta-news202506.html

4

YouTube関連の最新ニュース注目ノウハウ29選(2025年6月)

https://yokotashurin.com/youtube/202506youtube.html

4

世界初AIブラウザFellou使い方:AIエージェント・DeepAction機能

https://yokotashurin.com/etc/fellou.html

4

LLMO・AI SEO対策のエンティティ・クエリファンアウトとは?

https://yokotashurin.com/seo/query-fan-out.html

2

アメブロのアクセス解析で検索サイト流入キーワード分析が可能

https://yokotashurin.com/seo/ameblo-keyword.html

2

iPhoneライブ留守番電話・不明な発信音を消音でAI営業電話防止

https://yokotashurin.com/etc/live-voicemail.html

1

Google広告の生成AIで画像生成・編集と動画にナレーション追加

https://yokotashurin.com/etc/google-ads-ai.html

0

人工知能・AIに関するニュース(2025年6月分)Podcast配信238選

https://yokotashurin.com/etc/202506podcast.html

今月のスライドと今後の展望

今月は88枚のスライドを作成しました。平均すると100枚ほど作っているので、若干少なめでしたが、それでも継続的にコンテンツを制作し続けています。現在、累計で5600ページ以上のスライドを1つのファイルに蓄積しており、かなりのボリュームになっています。

ブログで解説するためにこのようにスライドを作って解説しているので、ぜひこの機会にもう一度スライドを見て復習していただければと思います。来月以降も15分動画でいろんなノウハウを解説していきますので、継続的にチェックしていただければと思います。

スライドに書いている内容が全てではありません。実はスライドに含まれていない重要な内容を口頭で説明したりしていますので、スライドだけでなく、この15分動画もしっかりと視聴することをお勧めします。

最近では、AIによる解説動画をポッドキャスト風やアバターによる解説動画として制作しており、これもまた面白い取り組みです。1分の動画でも別の切り口で要点をまとめたりしているので、こちらもぜひご覧ください。また、Sunoで音楽も作り始めており、マーケティングの勉強になる歌詞になっていますので、合わせてチェックしていただければと思います。

おわりに

2025年6月の1ヶ月間に公開されたブログ記事をランキング形式でご紹介いたしました。AI技術の急速な進歩により、毎月新しいツールやサービスが登場し、私たちの働き方や創作活動に大きな変化をもたらしています。今回ご紹介したランキングを見ると、特にAIキャラクター作成、音楽生成、動画制作、コミュニケーションツールなどの分野での関心が高いことがわかります。これらのツールを上手に活用することで、個人でもプロフェッショナルレベルのコンテンツを作成できる時代になりました。重要なのは、新しいツールに振り回されるのではなく、自分の目的に合ったものを選択し、継続的に学習し続けることです。私自身も毎日のブログ更新を通じて、最新の情報をキャッチアップし続けています。皆さんも是非、興味を持ったツールから試してみて、新しい可能性を発見していただければと思います。今後も有益な情報を発信し続けてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

よくある質問(Q&A)

Q1: 毎日ブログを更新するコツは何ですか?

A1: 最も重要なのは「継続する仕組み」を作ることです。私の場合、世の中の動きを追いかけなければならないという良い意味での負荷をかけることで、自然と学習と発信のサイクルが回るようになりました。完璧を求めすぎず、「今日気づいたこと」や「試してみたツール」など、小さなことからでも発信を始めることをお勧めします。

Q2: 紹介されたAIツールは本当に無料で使えるのでしょうか?

A2: 多くのツールが無料プランを提供していますが、機能制限がある場合が多いです。例えばAnimon.aiやCastalkは無料から始められますが、JoggAIなど一部のツールは有料プランでないと十分に活用できません。まずは無料版で試してみて、価値を感じたら有料版に移行することをお勧めします。

Q3: AI技術の進歩が早すぎて追いつけません。どう学習すればよいでしょうか?

A3: 確かにAI技術の進歩は目覚ましく、全てを追いかけるのは困難です。重要なのは「自分の目的に合ったツール」に絞って学習することです。また、私のような情報発信者の解説動画やブログを活用して、効率的に情報収集することをお勧めします。完璧を目指さず、「使えそうなもの」から実際に試してみることが大切です。

Q4: TikTok Shopのようなソーシャルコマースは本当にビジネスチャンスになるのでしょうか?

A4: TikTok Shopは非常に大きな可能性を秘めていると考えています。従来のECとは異なる新しい形のコマースが生まれており、特にクリエイターとしての発信と商品販売を組み合わせることで、個人でも大きなビジネスチャンスを掴める可能性があります。無料で始められるので、ECに関わる方は絶対に試してみるべきだと思います。

Q5: 音楽生成AIで作った楽曲の著作権はどうなるのでしょうか?

A5: 音楽生成AIの著作権については、まだ法的な整備が追いついていない部分があります。SunoやLyriaなどのサービスでは、利用規約で生成された楽曲の使用権について定められていますが、商用利用する場合は必ず各サービスの利用規約を確認することが重要です。また、既存楽曲に似すぎた場合の著作権侵害リスクにも注意が必要です。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=X9Eu_xQTqrg

0:00 👋 導入・挨拶と年の中間点の話

1:07 📊 6月ブログ実績とアクセスランキング発表

2:15 🎵 音楽生成AIのLyriaとGoogle AI Studio

3:25 🎙️ ChatGPT記録モード vs Google AI Studio

4:30 🎓 YouTube Player for Education収益化

5:36 🎨 Animon.ai無料アニメ・動画生成ツール

6:42 📹 動画生成AI「Sora」とBing Video Creator

7:52 🤖 アバター動画生成AI「JoggAI」の活用法

9:00 🎼 SunoPで音楽制作12パターン

10:06 🛒 TikTokソーシャルコマース革命

11:13 📅 今後のセミナー予定とデジタルアドレス

12:20 🌐 AIブラウザーFellouとSEO対策最新情報

13:27 📈 6月の総括・88枚スライドと5600ページ達成

14:35 🎯 多角的コンテンツ展開とまとめ

ネットビジネス・アナリスト2025年5月ブログ・スライド88枚

🤖 AIキャラチャット

韓国リートン社が提供するサービスで、自分のオリジナルキャラクターを作成し、画像やテキストを登録してAIチャットボットを構築できるプラットフォームです。無料版でも利用可能で、フォロワーを集めて収益化まで実現できる仕組みが特徴的です。

🎵 Google Lyria

Googleが開発した音楽生成AIサービスで、Google AI Studioを通じて利用できます。使い方にコツが必要ですが、マスターすると曲調作成の可能性が大幅に広がります。生成した楽曲をSunoなどの他の音楽AIサービスと組み合わせることで、より高品質な音楽制作が可能になります。

💬 XChat

Xプラットフォームの新しいメッセージサービスで、従来のDMと比較してセキュリティが強化され、様々なファイルの添付送信が可能になりました。現在は有料プランでのみ利用可能で、認証済みアカウントが対象となっています。新しいコミュニケーション機能として注目されています。

🛒 TikTok Shop

2025年6月30日に日本で本格開始されたソーシャルコマース機能です。SNS4.0時代の新しいEC形態として大きな可能性を秘めており、無料で始められることから多くの事業者が注目しています。クリエイター側とお店側の両方の視点からビジネス展開が可能な革新的なプラットフォームです。

🔍 Deep Research

ChatGPT、Google Gemini、Claude、Perplexityなど複数のAIサービスに搭載されている深層調査機能です。各サービスで名称は異なりますが、詳細な情報収集と分析を自動化できる重要な機能として、ビジネスや研究分野での活用が期待されています。

🎬 Sora

OpenAIが開発した高品質動画生成AIで、Microsoft の「Bing Video Creator」を通じて無料利用が可能になりました。ただし、MicrosoftとOpenAIの関係変化により将来的に利用できなくなる可能性があるため、早期の活用が推奨されています。

🎙️ Vrew

音声クローン機能に「発音辞書」機能を搭載した優秀なサービスです。特殊な読み方の名前や専門用語を正確に登録できるため、より自然で正確な音声合成が可能になります。他のサービスにはない独自機能として、クリエイターから高く評価されています。

🎨 Animon.ai

アニメ・漫画・CG風の画像と動画を無料かつ無制限で生成できるAIサービスです。動画生成まで無料で提供している点が特徴的で、アニメーション制作やコンテンツ作成において非常に有用なツールとして注目を集めています。

📈 継続的情報発信

6148日間毎日ブログを更新し続ける実践から得られた重要な概念です。自分に負荷をかける仕組みを作ることで世の中の動きを把握し続け、情報発信を通じて学習を継続する方法論として、ビジネスパーソンにとって重要な示唆を含んでいます。

💼 ネットビジネス

インターネットを活用したビジネス全般を指し、AI技術の進歩により急速に変化している分野です。最新ツールやサービスの活用、SNSマーケティング、ソーシャルコマースなど、デジタル時代に適応したビジネス手法の総称として用いられています。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/MGcMvFK6hj8

I. はじめに:AI技術が拓く新たなビジネスとクリエイティブの地平

AIツールの急速な進化と、多様な産業への影響

近年、人工知能(AI)技術は飛躍的な進歩を遂げ、特に生成AIの登場は、コンテンツ制作、業務効率化、情報収集、コミュニケーションなど、多岐にわたる分野で従来の常識を覆すほどの革新をもたらしています。これらのAIツールは、専門知識や高額な設備がなくても、個人や中小企業がプロレベルの成果を創出できる可能性を秘めています。例えば、数分で高品質な動画や音楽を生成したり、複雑なデータ分析を自動化したりする能力は、これまで時間やコストの制約から実現が困難だった多くの事業活動に新たな道を開いています。この技術革新は、単なる効率化に留まらず、新たなビジネスモデルの創出や、クリエイティブな表現の限界を押し広げる原動力となっています。

本レポートの目的と構成:最新AIツールの機能、活用法、ビジネス機会を網羅的に解説

本レポートは、このようなAI技術の最前線において、多忙なビジネスパーソンやクリエイターが、その動向を効率的に把握し、自社の戦略立案や日々の業務に活かすための羅針盤となることを目指します。具体的には、最新のAIツールやサービスに焦点を当て、その機能、具体的な活用法、市場における位置づけ、そして将来的な展望までを網羅的に分析します。各ツールの詳細な解説に加え、それらがもたらすビジネス機会と潜在的な課題についても深く掘り下げ、AI時代における競争優位性を確立するための示唆を提供します。

II. AIを活用したコンテンツ生成とクリエイティブの革新

AIキャラクター&チャットサービス

AIキャラチャット「キャラぷ」:機能、使い方、収益化モデル

AIキャラチャット「キャラぷ」は、リートンテクノロジーズジャパンが開発し、2025年6月10日にリリースされた体験型AIチャットサービスです 。このサービスは、ユーザーが文章入力によって自分の理想のキャラクターを簡単に作成できることを特徴としています 。多種多様なキャラクターとのチャットが可能で、ユーザーの選択によってストーリーが展開し、まるでゲームのような没入感のある体験を提供します 。キャラクターの反応や世界観を自由に設定できる柔軟性も持ち合わせています 。

「キャラぷ」は、単なるチャット機能に留まらず、コミュニティ型サービスとしての側面も強化されています。作成したキャラクターは他のユーザーに公開でき、「いいね」やコメントを付けて応援したり、お気に入りのクリエイターをフォローして最新の投稿をチェックしたりすることが可能です 。さらに、「応援ゴールド」という投げ銭機能を通じてクリエイターを支援する仕組みも導入されており、これは日本の「推し活」文化との親和性が高いとされています 。リートンテクノロジーズジャパンは、韓国での同様の取り組みで月間20万円ほどの収益を得ている事例があることを示し、日本市場でのさらなる発展に期待を寄せています 。今後の展望として、2025年中にはマルチプレイ機能、音声出力機能、人気キャラクターのIPコンテンツ化などが予定されており、サービスの拡張が期待されます 。

「キャラぷ」が「ユーザーの選択によってストーリーが展開し、まるでゲームのような体験が可能」であり、「推し活として『創る』『遊ぶ』『広げる』がすべて叶う自由度の高いコミュニティ型サービス」であることは、従来の受動的なコンテンツ消費モデルから、ユーザーが積極的にコンテンツの生成、展開、拡散に関わる「共創型」モデルへの移行を示唆しています。このサービスは、単なるチャット機能を提供するだけでなく、ユーザーの熱量を直接的な収益へと転換する新しい経済圏、すなわち「推し活経済」の形成を狙うプラットフォーム戦略と見ることができます。

Castalk:実物AIアバターとのリアルタイムビデオ通話・音声チャット

Castalkは、独自開発の映像生成AI技術を駆使し、実在の人物をモデルとしたAIアバターとリアルタイムでビデオ通話や音声チャットが可能なサービスです 。このAIアバターは、感情豊かな音声と自然な会話を実現し、ユーザーの問いかけにただ答えるだけでなく、表情、口調、声色を状況に応じて変化させながら対話を行います 。これにより、人間らしい「間」や感情表現を伴う、没入感のあるコミュニケーション体験が提供されます 。

Castalkの利用は非常に手軽で、スマートフォンアプリをダウンロードするだけで特別な機材や設定は不要です 。アプリ起動後、メールアドレスやSNS連携でアカウントを作成し、複数のアバターの中から好みに合わせて「話し相手」を選択・カスタマイズできます 。アバターは過去の会話を記憶し、会話を重ねることで関係性が深まっていく仕様も特徴です 。さらに、月額300円(税込)のサブスクリプションで、特定の部位に触れると専用のモーションムービーが再生される「タッチインタラクション機能」も提供されており、より感覚的な対話が楽しめます 。

Castalkが「実在の人物がモデルとなっており、“人間感”は随一」であり、「感情豊かな音声と自然な会話」を特徴とすることは、AIが単なる情報提供ツールではなく、人間的な感情や関係性を伴うコミュニケーションパートナーとしての役割を担い始めていることを示唆しています。「誰かと話をしたい、誰かに話を聞いてもらいたい、そんなときのちょっとした話し相手になってくれます」という説明は、現代社会における孤独感の解消や、気軽に感情を共有できる相手へのニーズに応えるものです 。これは、AIが生産性向上ツールから、心理的な充足を提供するサービスへと進化する可能性を秘めています。

AI音楽生成の最前線

音楽生成AI「Lyria RealTime」:Google AI Studioとの連携と楽曲作成法

音楽生成AI「Lyria RealTime」は、GoogleのAI Studioで提供される機能で、DJのような直感的な画面を通じてジャンルを組み合わせてリアルタイムで音楽を生成できます 。プログラミング知識は不要で、誰でも簡単に音楽制作に挑戦できる点が大きな特徴です 。16個のジャンルから複数を選択し、スライダーで各ジャンルの音量を調整することで、新しいサウンドを創造できます 。また、ギター、ドラム、シンセサイザー、ベースなど個別の楽器音量を調整する機能も備わっており、より直感的な音楽制作が可能です 。Lyria RealTimeは現在試験運用版であり、インストゥルメンタル音楽のみを生成し、出力音声には識別用のウォーターマークが付加されます 。Google AI Studioの一部として完全無料で利用でき、商用利用も制限がありませんが、利用頻度に応じて一時的な制限がかかる場合があります 。

Lyria RealTimeの真価は、Google AI Studioのプロンプト機能やSuno AIとの連携によって発揮されます 。Lyria RealTimeで生成した楽曲のURLをGoogle AI Studioに共有し、「このリンク先の音楽を聴いてイメージする歌詞を書いて、SunoのStyleプロンプトを考えて」とプロンプトを入力することで、AIが楽曲に合った歌詞とSuno AIで使用するためのスタイルプロンプトを生成します 。この連携により、Lyriaでメロディーのアイデアを生成し、AI Studioで歌詞とスタイルを考案し、最終的にSuno AIで歌唱入りの完成楽曲を制作するという「曲先作曲法」が可能になります 。このワークフローは、単一のAIツールでは完結しなかった複雑なクリエイティブプロセスを、複数の専門AIツールを連携させることで実現しています。これは、今後のAI活用が「単機能AIの深化」と「多機能AIの連携・統合」の両軸で進むことを示唆しており、クリエイターは各AIの得意分野を組み合わせて、より高度で効率的な制作が可能になるという、クリエイティブワークフローの根本的な変革を意味します。

SunoP (Suno Producer)が提唱する音楽生成AI「Suno」の楽曲作成法12選

音楽生成AI「Suno」は、テキスト入力からボーカルを含む楽曲を自動生成する革新的なサービスです 。日本語を含む約50か国語に対応しており、音楽作曲の知識がない初心者でも手軽にオリジナル楽曲を制作できます 。高速生成、多機能なオーディオ生成(最大5分)、Discord連携、高度なカスタマイズ性などが特徴です 。特にV3.5では最大4分、V4では最大5分の楽曲生成が可能になり、WAV形式ダウンロード、Replace Section(特定部分修正)、Covers(スタイル変更)、Personas(歌唱スタイル再現)、Exclude Styles(不要なサウンド除外)といった新機能が追加され、表現の幅が広がっています 。

SunoP(Suno Producer)こと横田秀珠氏は、Suno AIで400曲以上の楽曲を制作した経験に基づき、12の楽曲作成法を提唱しています 。これらの方法は、曲名を決める、コンセプトを決める、テーマを決める、フレーズを決めるといった、従来の人間が行うクリエイティブな発想や構成のプロセスを重視しています 。例えば、歌詞検索サイト「Uta-Net」を活用して独自性のある曲名を考案したり、GPTs(現ChatGPT)に対話形式でコンセプトを投げかけて作詞を展開したり、ChatGPTにショートストーリーを書かせて作詞する「YOASOBI方式」などが挙げられます 。また、没曲から良いイントロ部分をストックし、新曲制作時にSunoの「Expand」機能で延長させる効率的な方法や、GoogleのLyriaでメロディーラインを作成し、Google AI Studioで歌詞やスタイルを提案してもらい、最終的にSunoで完成させる高度な連携制作法も紹介されています 。

Suno AIは「音楽作曲の知識がなくとも誰でも手軽にオリジナルの音楽を作成できる」とされますが、SunoPが提示する楽曲作成法は、AIが単に技術的な生成を担うだけでなく、人間の「感性」や「意図」をどれだけAIに正確に伝えられるか、つまり「プロンプトエンジニアリング」のスキルが、高品質なアウトプットを生み出す上で極めて重要になっていることを示唆しています。AIがクリエイティブの民主化を推進する一方で、人間のクリエイティブディレクション能力の価値が再認識されているという、人間とAIの新たな協業モデルが浮上しています。Sunoの料金プランは、無料のBasicプラン(非商用利用のみ)と、商用利用が可能なPro/Premierプランがあります 。著作権は原則クリエイターに帰属しますが、Suno AIの利用規約に従う必要があります 。

AI動画・画像生成&編集の進化

Vrew:自分の声のクローン生成、AI音声「私の声」、発音辞書機能

Vrewは、テキストから動画を自動生成できる韓国発の革新的な動画編集アプリです 。AI技術を活用して字幕作成、音声合成、画像生成を組み合わせることで、初心者でもプロ品質の動画を簡単に制作できます 。

2025年6月17日に発表された新機能「AI音声クローン機能(私の声)」は、ユーザーの声をAIが学習し、自分そっくりの声を生成できる画期的な機能です 。わずか30文(5〜10分程度)の録音で、本人の声質や話し方の特徴を再現したAI音声を生成でき、約30分(実測では8分程度)で完了します 。これにより、動画制作において一貫した音声品質を保ちながら、再録音の手間を省くことが可能です。特に、顔出しや声出しに抵抗があるクリエイターであっても、自身の声のAIモデルを活用してYouTubeチャンネルなどを運営し、パーソナルなコンテンツを制作できるという大きなメリットが提供されます 。この機能は無料で利用でき、録音された音声データはAI音声生成のみに利用され、第三者には提供されないとされています 。

また、「発音辞書機能」は、AI音声が特定の単語や固有名詞を正しく読み上げない問題に対応するために設計されました 。日本語特有の同じ漢字でも複数の読み方がある問題や、人名・地名などの特殊な読み方を解決するため、ユーザーはメニューから「発音辞書」を選択し、単語とその希望する読み方(ひらがなやカタカナ)を事前登録できます 。これにより、AI音声の読み上げ精度が向上し、より自然で正確なナレーションを実現します 。

さらに、Vrewのテキスト動画作成機能も改良され、より直感的なUIで、情報伝達、ドキュメンタリー、ニュース、商品紹介など様々な動画スタイルを選択できるようになりました 。AIへの指示もより詳細にできるよう改善され、動画制作の自由度と効率性が向上しています 。

VrewのAI音声クローン機能や発音辞書機能は、コンテンツ制作における大きな障壁(顔出しや声出しへの抵抗、時間的コスト)を劇的に低減させます。これにより、これまで動画制作に参入できなかった層のクリエイターが、自身の個性やブランドを維持しつつ、動画コンテンツ市場に参入できるようになります。これは、クリエイターエコノミーの裾野を広げ、多様なコンテンツが生まれる土壌を形成するという、市場全体の活性化に繋がる動向です。

Animon.ai:無料で無制限にアニメ・漫画・CG画像・動画生成

Animon.aiは、2025年4月25日に日本でローンチされた、世界初のアニメに特化したAI動画生成プラットフォームです 。このツールは、イラストやCG画像(写真からの生成は不可)を元に、テキストプロンプトを入力するだけでアニメーション動画を自動生成できることを特徴としています 。

Animon.aiの使い方は非常にシンプルです。まずウェブサイトにアクセスし、メールアドレスまたはGoogleアカウントでログインします 。次に、「クリエイト」をタップして生成画面に移行し、元となるイラストやCG画像をアップロードします(写真のアップロードはできません) 。その後、動画にしたい内容を「キャラクターが笑顔で手を振る」「背景を夜にする」といったテキストで指示(プロンプトは日本語でも可能)し、生成ボタンをタップするだけで、AIが自動でアニメーション動画を生成します 。生成された動画は数分で完成し、すぐにダウンロードできます 。

無料プランでは、動画生成は無制限(1件ずつ)ですが、動画の長さは最大5秒に制限され、画質は抑えめでウォーターマークが付加されます 。ストレージ容量は5GBです 。

Animon.aiが「世界初のアニメ特化型AI動画生成プラットフォーム」である点は、AIツールが汎用的な機能提供から、特定のクリエイティブジャンルやニッチ市場に特化することで、より深いニーズに応え、専門性の高い成果を生み出す方向性を示しています。アニメ制作は従来、多大な時間とコスト、専門スキルを要する複雑なプロセスですが、Animon.aiが「数分で動画を生成可能」にすることで、インディーズクリエイターや小規模スタジオでも手軽にアニメーションを制作できるようになります 。これは、クリエイティブ産業における制作プロセスの民主化と、新たな表現者の台頭を促す可能性を秘めています。

動画生成AI「Sora」と「Bing Video Creator」:無料利用の可能性と機能

Microsoftは、OpenAIの最先端動画生成AI「Sora」をベースにした無料の動画生成機能「Bingビデオクリエーター」をBingアプリに追加しました 。このツールは、ユーザーがテキストプロンプトを入力するだけで、最大5秒の動画を生成できる機能を持ち、日本語プロンプトにも対応しています 。

「Bingビデオクリエーター」の利用方法は簡単です。Bingアプリのホーム画面から「すべてのアプリ」の中にある「動画作成者」を選択し、生成したい動画の説明をプロンプト入力枠に入力して「作成」ボタンをタップするだけです 。動画は数秒で完成し、生成された動画はサーバーに90日間保存され、その間はダウンロードやURL共有、GIFファイルとしてのダウンロードが可能です 。高速生成モードは最初の10本まで無料で利用でき、それ以降はMicrosoft Rewardsポイントが1回あたり100ポイント必要となりますが、通常の生成速度であればポイントは不要です 。動画のアスペクト比はデフォルトで9:16ですが、近日中に16:9もサポートされる予定です 。また、一度に3つの動画生成をキューに登録できる機能も備わっています 。

OpenAIの最先端動画生成AI「Sora」が、Microsoftの「Bing Video Creator」を通じて「無料」で利用可能になっている点は、最先端のAI技術が大手プラットフォームによって一般ユーザーに広く開放され、技術の民主化が加速していることを示しています。これは、GoogleのGemini(Veo)でも同様の動きが見られることから 、AI技術開発競争が、単なる性能競争だけでなく、いかに自社のエコシステムを通じてユーザーにAIを普及させるかという「エコシステム競争」のフェーズに入ったことを示唆しています。無料提供やポイント制は、ユーザー獲得とデータ収集、そして将来的には有料サービスへの誘導を見据えた戦略と解釈できます。

アバター動画生成AI「JoggAI」:アバター・音声・製品作成、翻訳、ビデオPodcast作成

JoggAIは、アバター作成、音声クローン、動画生成、翻訳、ビデオポッドキャスト制作など、多機能を持つオールインワンのAI動画生成ツールです 。このツールは、ユーザーが簡単にプロ品質のコンテンツを制作できる革新的なサービスとして注目されています。

アバター作成は、テキスト入力、写真、またはウェブカメラで30秒の動画を撮影することで、自分そっくりの「デジタルツインアバター」を作成できます 。アバターの動きは自然で実用レベルに達していると評価されています 。

音声クローン機能は、1〜3分程度の録音でユーザーの声を再現しますが、日本語の発音にはまだ改善の余地があるとされています 。

動画生成においては、商品名や紹介文、ターゲット設定を入力すると、AIが自動で原稿を作成し、アバターが読み上げる製品紹介動画を生成できます 。縦横比や動画の長さ(15〜60秒)も選択可能です 。さらに、

多言語翻訳機能も備わっており、動画をアップロードして言語と音声を選択するだけで、AIが文字起こし、翻訳、字幕または吹き替えを生成します。90以上の言語に対応しており、企業がグローバル展開する際に非常に有用な機能となります 。

また、JoggAIはビデオポッドキャスト生成機能も提供しています 。既存のコンテンツ資産(ブログ記事、YouTubeリンク、PDFファイル、プレーンテキストなど)を、複数のアバターによる対話形式の魅力的なビデオポッドキャストに変換することが可能です 。

JoggAIが「アバター作成、音声クローン、動画生成、翻訳、ポッドキャスト制作などの多機能を持つオールインワンツール」であることは、コンテンツ制作のワークフローが複数の専門ツールを渡り歩く必要なく、一つのプラットフォーム内で完結する「ワンストップ化」のトレンドを強く示唆しています。特に「多言語翻訳機能」は、企業が製品PRやトレーニングコンテンツをグローバルに展開する際の障壁を劇的に低減させ、コンテンツの国際化を加速させる強力なドライバーとなります。これにより、中小企業でも手軽に多言語コンテンツを制作し、国際市場へのアクセスが可能になるという、ビジネスのグローバル化をAIが後押しする構図が見て取れます。

Google広告の生成AI:画像生成・編集と動画にナレーション追加

Google広告は、生成AIを活用して広告クリエイティブの制作プロセスを革新しています。

画像生成・編集機能では、Google広告アカウント内でAIを活用し、テキストプロンプトから新しい画像を生成したり、既存の画像を編集したりすることが可能です 。ユーザーは希望する画像を説明するテキストプロンプトを入力するだけで、最大8枚の画像を生成できます 。さらに、画像の背景を置換したり、画像内のオブジェクトを追加・削除・置換したり、画像を拡張したり、色調整を行ったりといった詳細な編集もAIの力を借りて行えます 。これらの機能は日本語プロンプトに対応しており、P-MAXおよびデマンド生成キャンペーンで利用可能です 。生成された画像にはウォーターマークが付加され、Google広告のポリシーに準拠する必要があります 。

動画へのナレーション追加機能としては、Googleの動画作成ツール「Google Vids」に、AI音声でナレーションを付加する機能が追加されました 。この機能により、各シーンにAIナレーションを自動生成できるため、手動でのナレーション作成や動画とのアライメントの手間が大幅に削減されます 。様々なAI音声から選択可能ですが、現在は英語のみの対応となっています 。

Google広告の生成AIが「テキストプロンプトから最大8枚の画像を生成可能」であり、「背景の置換、オブジェクトの追加・削除・置換」など詳細な編集ができることは、広告クリエイティブの制作プロセスが大幅に効率化されるだけでなく、ターゲットオーディエンスやキャンペーンの目的に合わせて、より多様でパーソナライズされたクリエイティブを大量に生成できることを意味します 。これにより、A/Bテストの実施が容易になり、広告効果の最大化に向けた迅速な最適化が可能となります。AIが広告の「量産」だけでなく「質」と「適応性」も高めるという、広告業界の新たな競争軸が生まれています。

III. AIによる業務効率化と高度な情報活用

AI議事録・話者識別機能

ChatGPTの記録モードとGoogle AI Studioの話者識別AI議事録

会議の議事録作成は、多くのビジネスパーソンにとって時間と労力を要する業務ですが、AIの進化によりその効率が劇的に向上しています。

ChatGPTの記録モードは、macOSデスクトップアプリのTeamプランで利用可能な新機能です 。このモードでは、会議中やボイスメモの音声を録音しながら、リアルタイムで文字起こしを行い、キーポイントやアクションアイテムを含む構造化された要約を自動生成します 。1セッションあたり最大120分まで録音が可能で、録音中にタイマーが表示され、必要に応じて一時停止や再開もできます 。生成された要約は、後から編集したり、メールやプロジェクト計画など別の形式に転用したりすることも可能です 。現時点ではMacアプリのTeamプラン限定ですが、2025年後半には話者識別機能が追加される予定であり、2026年第1四半期にはWindowsやWeb版も提供される見込みです 。

一方、Google AI Studioでは、現時点で無料で話者識別機能付きの議事録を作成することが可能です 。Google AI Studioのチャット画面で音声ファイルをアップロードし、「文字起こしして」「議事録を作って」とシンプルに指示するだけで、話者別、時系列、アクションプラン付きの完璧な議事録が自動生成されます 。このプラットフォームは100万トークンまで対応でき、ChatGPTの記録モードよりも機能面で優れていると評価されています 。高精度な話者識別を実現するためのコツは、会議開始時に「○○です、よろしくお願いします」のように参加者全員が自己紹介を行い、AIが音声と名前を正確に紐付けられるようにすることです 。また、クリアな音質で録音することも、文字起こしと話者識別の精度向上に繋がります 。

ChatGPTの記録モードが「リアルタイムで文字起こしを行い、構造化された要約やアクションアイテムを自動生成する」機能、そしてGoogle AI Studioが「現時点で無料で話者識別機能付きの議事録作成が可能」であることは、会議の議事録作成という、従来多大な時間と労力を要した業務がAIによって劇的に効率化されることを示しています。特に話者識別機能は、「誰が何を言ったか」という情報の正確性を担保し、会議内容のトレーサビリティを高めます。これにより、会議後の情報共有が円滑になり、認識の齟齬を防ぎ、意思決定のスピードアップに貢献します。議事録が単なる記録ではなく、検索可能で構造化された「情報資産」として活用できるようになるという、ビジネスにおける情報管理の質的な向上を意味します。

テーブル:ChatGPT記録モードとGoogle AI Studio話者識別AI議事録の機能比較

以下のテーブルは、ChatGPTの記録モードとGoogle AI Studioの話者識別AI議事録の主要機能を比較し、それぞれの特徴と利用状況を明確に示しています。この比較は、ユーザーが自身のニーズ(リアルタイム性、話者識別の有無、コスト、プラットフォーム)に基づいて最適なAI議事録ツールを選択するための明確な基準を提供します。

| 機能名 | ChatGPT記録モード (macOSアプリ Teamプラン) | Google AI Studio 話者識別AI議事録 (Web) |

| 提供状況 | MacアプリのTeamプランのみ | 無料で利用可能 |

| 話者識別 | 2025年後半に機能追加予定 | 現時点で可能 |

| リアルタイム文字起こし | 可能 | 可能 |

| 要約・アクションアイテム生成 | 可能 | 可能 |

| 最大録音/処理時間 | 120分 | 100万トークン |

| 利用料金 | Teamプランに含む | 無料 |

| 利用プラットフォーム | macOSアプリ | Web (Google AI Studio) |

| その他特記事項 | 2026年Q1にWindows/Web版追加予定 | 自己紹介で精度向上、クリアな音質が重要 |

AIを活用したリサーチ・情報収集

Google GeminiのDeep Research:主要類似サービス(ChatGPT, Perplexity, Grok)との比較分析

「Deep Research」(または「Deep Search」)機能は、AIモデルが多数のオンライン文書やユーザー提供データを多角的に分析し、推論や洞察を含む詳細な回答を提供する能力を指します 。主要なAIプラットフォームがこの機能を提供しており、それぞれ異なる特性を持っています。

- ChatGPT (Detailed Research):

- 有料メンバー向けに提供され、ChatGPT Plusで月額20ドル、ChatGPT Proで月額200ドルで利用できます 。

- ユーザーの意図を明確にするために「追跡質問」を行う特徴があり、リサーチプロセス中に検索計画を継続的に再評価し、反復検索を実行します 。

- 金融市場のリサーチにおいて、定量データの抽出、論理的な推論、構造化された結論導出に優れています 。政策リサーチでも包括的な記述と構造化に長け、新しいビジネス機会の探索も得意とします 。抽象的な質問にも多角的に回答し、全体的なパフォーマンスでリードしていると評価されています 。

- Google Gemini (Deep Research):

- 月額2,900円の有料プランで提供されますが、月10回まで無料で試用可能です 。

- リサーチを開始する前に「リサーチ計画」をユーザーに提示し、必要に応じて調整を可能にする点が特徴です 。

- 金融リサーチでは定量データの取得に課題が見られ、結論が不明瞭な場合もあります 。政策リサーチでは表形式での情報整理は可能ですが、ChatGPTと比較して構造化が劣る傾向があります 。しかし、日常的な口コミリサーチでは多数の製品を比較表で提示し、広範な選択肢を提供することに優れています 。一部不確かな情報が混入したり、Markdownの表作成で失敗するケースも報告されています 。

- Perplexity (Deep Research):

- 無料で利用可能で、Geminiに似た構成を持ち、生成される表の美しさが特徴です 。

- 用途別のおすすめ提案も行い、社会分析において事実に基づき、多角的で分かりやすい説明を提供し、政府や個人向けの具体的な対策を提示する点で特に優れています 。

- Grok (DeepSearch):

- 無料で利用可能ですが、広く浅い情報提供にとどまり、大まかな問題把握には向いています 。

- ジョーク生成のようなオープンエンドな質問では、事実と異なる内容や短絡的な回答を生成する可能性があり、AIが誤った情報を生成する「ハルシネーション」に注意が必要です 。

各AIリサーチツールは、回答全体をMarkdown形式でクリップボードにコピー可能です 。PerplexityはPDFやMarkdownファイルでのエクスポート、Perplexity PageやSpacesへの保存も可能であり、GeminiはGoogleドキュメントへの出力が可能です 。

各AIリサーチツールがそれぞれ異なる強みと弱みを持つことは、AIリサーチが単一の万能ツールではなく、ユーザーの「リサーチ目的」や「求めるアウトプットの質」に応じて最適なツールを選択する必要があることを示唆しています。高額なChatGPT Proが「コンサルタントやシンクタンクが作成するようなプロレベルの調査レポート」に適している一方で、無料のPerplexityや比較的安価なGeminiが「日常的なウェブ検索の補助」に十分であるというコストパフォーマンスの差異も、ユーザーの選択基準を多様化させています 。これは、AIツールの市場が成熟し、機能と価格帯によるセグメンテーションが進んでいる証拠です。

テーブル:主要AIリサーチツールのDeep Research機能比較

以下のテーブルは、主要なAIリサーチツールの「Deep Research」機能を比較し、それぞれの料金プラン、得意分野、特徴的な機能、出力品質、および主な課題や注意点をまとめています。これにより、ユーザーは自身のニーズと予算に最適なツールを選択するための明確な情報が得られます。

| ツール名 | 料金プラン | 得意なリサーチ分野 | 特徴的な機能 | 出力品質(評価) | 主な課題/注意点 |

| ChatGPT | Plus ($20/月), Pro ($200/月) | 金融分析、政策分析 | 追跡質問、反復検索 | 論理的、詳細、高精度 | 高コスト |

| Google Gemini | Advanced ($2900/月), 月10回無料試用 | 日常の口コミ、製品比較 | リサーチ計画提示、Googleドキュメント出力 | 不確かな情報、表形式の課題 | 定量データ取得、Markdown課題 |

| Perplexity | 無料 | 社会分析 | PDF/MDエクスポート、用途別おすすめ提案 | 事実に基づき多角的、読みやすい | 中国語混入、参考価格の表示 |

| Grok | 無料 | 大まかな問題把握 | なし | 広く浅い | 幻覚の可能性、浅い分析 |

Google AI StudioのURL contextとGrounding with Google Searchの仕組み

Google AI Studioは、AIモデルの応答に信頼性と正確性を持たせるための重要な機能として、「Grounding with Google Search」と「URL Context」を提供しています。

Grounding with Google Searchは、AIモデルの応答を公開されているウェブデータに基づいて「根拠付け」する機能です 。これにより、AIは広範なトピックやインターネット上の最新情報を取得し、その情報を基に回答を生成します。応答にGoogle Searchの提案が含まれる場合、それは「Groundingされた結果」と見なされ、特定の利用規約が適用されます 。Google-Extendedを許可していないウェブページは、このグラウンディングには利用されません 。

URL Context(browse Tool)は、Geminiが特定のURLにアクセスし、そのページの主要なテキストコンテンツとタイトルを抽出する機能です 。これは、AIが特定の文書を注意深く読み込むプロセスに類似しています 。一方、ユーザーが特定のURLを提供しない場合、Geminiは

concise_search Toolを使用してウェブ検索を実行し、関連性の高いURLのリストとコンテンツスニペットを返します 。

これらのツールは連携して機能します。「Grounding with Google Search」が有効な場合、Geminiはまずsearchツールで検索を行い、その結果(特にGoogleのインフラの一部であるvertexaisearch URL)を分析します 。その後、

browseツール(URL context)を使って関連する検索結果ページのコンテンツを深く読み込み、情報を統合して回答を構築するという、人間が行うリサーチプロセスを模倣した洗練されたワークフローを実行します 。

これらの機能は、Vertex AI StudioのFreeformタブで「Ground model responses」をオンにし、Google Searchをソースとして選択してプロンプトを入力することで利用できます 。PythonやGoのSDK、REST APIを通じてもアクセス可能です 。最適な結果を得るためには、温度設定を1.0にすることが推奨されています 。なお、Grounding with Google Searchには1日100万クエリの制限があります 。

Google AI Studioの「Grounding with Google Search」が「モデルの応答を公開されているウェブデータに基づいて『根拠付け』する」機能は、AIの回答が単なる生成物ではなく、信頼できる情報源に基づいていることを明確にする点で極めて重要です 。特に「URL Context」や「concise_search」ツールを組み合わせることで、AIがウェブ上の情報を「検索」し、「深く読み込み」、そして「統合」するという、人間が行うリサーチプロセスを模倣しています。これにより、AIの回答の「正確性」と「信頼性」が向上し、ユーザーは提供された情報の「根拠」を確認できるようになります。これは、AIが生成する情報の透明性を高め、誤情報(ハルシネーション)のリスクを低減するための重要な技術的進歩です。

世界初AIブラウザFellou:AIエージェントとDeepAction機能による自動化

Fellouは、「目的を伝えるだけ」でAIが自動的に必要な調査、操作、まとめを実行してくれるAIエージェントブラウザとして、世界初の試みとされています 。従来の検索エンジンがリンクを返すだけであるのに対し、Fellouはユーザーに「結果」を直接提供します 。

Fellouの中心となる機能は「Deep Action」です 。これは、ユーザーの指示をタスクに分解し、各ステップを自動実行する機能で、「調べる」「ページを開く」「内容を読む」「テキストを分析する」「形式化する」といった一連の作業をまとめて実行します 。また、「Shadow Workspace」という機能も提供されており、ユーザーはタスクの進捗をリアルタイムで監視し、必要に応じて介入することが可能です 。これにより、「タスクの自動化」と「人間の判断」を組み合わせた新しい体験が実現します 。

Fellouは、ソーシャルメディアやニュースからトレンドキーワードや商品を自動抽出したり、メール返信やSNS投稿の下書きを自動作成したり、競合分析レポートを自動生成したりといった多様なタスクをこなせます 。ログインが必要なサイトでもユーザーのアカウントで安全にアクセスし作業を進めることができ、複数の作業を自動でつなげて実行する「自動ワークフロー」も得意としています 。定期的に実行したいタスクはスケジュール設定で完全にハンズフリー化することも可能です 。

しかし、Fellouにはいくつかの課題も存在します。日本語への最適化はまだ不完全であり、運営会社情報やプライバシーポリシーに関する情報が不明瞭であるため、透明性に懸念が指摘されています 。特に、機密情報を扱う際には注意が必要です 。また、FellouはChatGPTのように継続的に学習するAIではなく、「履歴に基づく提案」を行うタイプです 。多くの機能がベータ版であり、今後の改善が期待されます 。

Fellouが「目的を伝えるだけ」で「必要な調査・操作・まとめを自動実行してくれるAIエージェントブラウザ」であることは、従来の「情報検索型」インターフェースから、ユーザーの「意図」を理解し、その意図を「実行」する「意図実行型」インターフェースへのパラダイムシフトを示しています 。Deep Action機能が「ブラウザの操作が『指示だけでスラスラ』と進んでいく」ことを可能にする一方で 、運営の透明性やプライバシーポリシーの不明瞭さは、AIエージェントがユーザーの代理として広範な操作を行う際に生じる倫理的・セキュリティ的課題を浮き彫りにしています 。利便性と信頼性のバランスが、今後のAIエージェント普及の鍵となるでしょう。

AIによるデータ・コンテンツ自動化

GensparkスーパーエージェントAIシート:Excel自動化とスマートなデータ分析

Genspark AI Sheetsは、AIを活用した最新のスプレッドシートツールであり、マーケター、アナリスト、中小企業向けにワークフローを簡素化し、生産性を向上させることを目的としています 。従来のExcelやGoogle Sheetsとは異なり、自然言語クエリ、エラー検出、スマートな視覚化といったAI機能を統合しています 。

このツールは、データ管理をより迅速かつスマートに行うことを可能にします。例えば、「AIソフトウェア企業、その本社、製品を見つけて」と入力するだけで、AIがウェブを積極的に検索し、関連するデータを表形式で自動生成します 。また、「平均設立年は?」のような質問を投げかけることで、自動的にデータから洞察を得ることも可能です 。さらに、棒グラフの生成など、データの視覚化もリクエストに応じて行えます 。

Gensparkの特筆すべき機能の一つは、リード生成の自動化です 。AI Sheetsは、ウェブを検索して関連する企業(例:SEO代理店)を特定し、会社名、場所、サービス、SNSリンク、さらには各リードに向けたパーソナライズされたアウトリーチノートを含む構造化されたスプレッドシートを数分で作成できます 。このプロセスはリアルタイムで表示され、必要に応じてユーザーが修正を加えることも可能です 。

また、プレゼンテーション作成機能も備わっており、特定のトピックに関する最新情報をリサーチし、論理的な構造、一貫したブランディング、関連するチャートや画像、引用元を含むプロフェッショナルなプレゼンテーションを自動生成します 。

さらに驚くべきは、アウトバウンドコール機能です 。AIが実際に電話をかけ、レストランの予約、基本的な顧客サービス、リードのフォローアップ、サプライヤーへの在庫確認といった定型的な業務を代行できます 。通話後には、通話の文字起こしと録音も提供されます 。

Gensparkの「AI Sheets」が「ウェブを積極的に検索し、情報をコンパイルし、判断を下す」能力を持つこと、そして「アウトバウンドコール」機能で「AIが実際に電話をかけ」ることは、従来の自動化ツールが設定されたルールに従うだけだったのに対し、AIが自律的にタスクを実行し、判断を下す「AIスーパーエージェント」の概念を具現化しています 。これは、企業の「固定労働コストが変動技術コストに変わる」可能性を示唆しており 、特に中小企業や個人事業主にとって、「人件費をかけずに生産性を向上させる」という、労働コスト構造の根本的な変革をもたらします。AIが単なるツールから「仮想のチームメンバー」へと進化し、ビジネス運営のあり方を再定義する可能性を秘めています 。

Video To Blog:YouTube動画からブログ記事を自動投稿するAIツール

「Video to Blog」は、YouTube動画のURLを貼り付けるだけで、動画内容を要約したブログ記事を自動生成するAIツールです 。このツールはChatGPTを搭載しており、動画の文字起こしからブログ記事の生成までをワンクリックで実行できます 。

基本的な使い方は非常にシンプルです。まずYouTube動画のURLをコピーし、Video to Blogのウェブサイトに貼り付けます 。必要に応じて言語や文字数、記事のトーン(例:Professional)、視点、含めたいキーワードなどの設定を調整し、「Create Blog」ボタンを押すだけです 。しばらく待つと、動画の内容を要約したブログ記事が生成されます 。生成された記事は、表現の調整や誤字脱字の修正、補足情報の追加など、必要に応じて編集できます 。最終的に、ブログプラットフォームやWordPressに直接公開する機能も備わっています 。日本語にも対応しています 。

このツールは、サムネイル画像、SEO関連のメタデータ、ソーシャルメディア投稿の下書きなども作成可能で、コンテンツ制作の効率化を多角的にサポートします 。

料金体系としては、無料版と有料版があります。無料版はGPT-3.5を使用し、最大700文字までの記事を月3記事まで生成できます 。有料版(BASICプランは月額9ドル〜)ではGPT-4を使用し、より長文の記事(日本語で最大5000文字近く)生成が可能となり、サムネイル生成やWordPress連携など全ての機能が利用できます 。

しかし、課題も存在します。動画の音声品質が低い場合や発音が不明瞭な場合、文字起こしの精度が低下し、手動での修正が必要になることがあります 。また、生成される記事の品質にはばらつきがあり、常に手動での修正や加筆が求められます(評価では62〜67点程度) 。コンテンツの重複やSEOペナルティを避けるため、AIが生成した内容をそのまま利用するのではなく、オリジナルコンテンツの追加が重要です 。

Video To Blogが「YouTube動画のURLを貼り付けるだけで、動画内容を要約したブログ記事を自動生成する」機能は、動画コンテンツをテキストコンテンツに変換する労力を劇的に削減し、コンテンツ制作の効率化を加速させます 。これは、動画とテキストという異なるフォーマット間でのコンテンツ再利用(リパーパス)を容易にし、SEO対策(テキストコンテンツの生成)とエンゲージメント(動画コンテンツ)の両面からアプローチできる点で、コンテンツマーケティング戦略の転換点となりえます。ただし、AI生成コンテンツの「品質のばらつき」や「重複コンテンツ」のリスクは、AIの出力をそのまま利用するのではなく、人間の編集者による「付加価値の追加」と「品質管理」が不可欠であることを示唆しており、AI時代のコンテンツ制作における人間の役割の重要性を再確認させます。

IV. 主要プラットフォームのAI統合と新たな収益モデル

YouTube Player for Education:収益化モデルとコース作成の要件

YouTube Player for Education (PfEdu) は、2025年6月7日に日本で開始された、教育機関向けの新しいYouTubeプレーヤーです 。このプレーヤーは、教育目的で作成された動画やショート動画コンテンツを学習教材に埋め込むことを可能にし、広告なしの学習環境を提供することで、従来の広告や外部リンクによる学習の中断という懸念に対応しています 。

PfEduの収益化モデルは、従来の広告収益とは大きく異なります。クリエイターは、動画が教育プラットフォームや学習管理システムに埋め込まれて再生された際の「総再生時間」に基づいて収益を得ます 。このモデルでは広告は表示されませんが、コンテンツの消費量に応じてクリエイターに報酬が支払われます 。最適な動画の長さは7分から15分とされています 。クリエイターは、YouTube Studioのアナリティクスから「アナリティクス」→「詳細モード」→「その他」→「プレーヤーのタイプ」→「YouTube Player for Education」を選択することで、収益を確認できます 。

「コース」機能は、対象となるクリエイターが体系的な学習体験を視聴者に提供できる機能です 。コースは最低3つの動画で構成され、無料動画と有料動画を組み合わせて提供することが可能です 。学習者は1本目を無料で視聴し、気に入れば残りのコンテンツを購入できるシステムです 。コースの作成と管理はYouTube Studio(デスクトップ版)から行え、既存の再生リストをコースに設定したり、動画の追加・削除、詳細編集が可能です 。

この機能を利用するためのクリエイター要件としては、チャンネルが収益化されていること、Player for Educationの規約に同意すること、そして動画の詳細設定で「埋め込みを許可する」にチェックを入れることが必須です 。コンテンツは教育的な性質を持つ必要があり、コース作成にはチャンネル登録者数や人気度などの追加条件がある可能性が示唆されています 。収益を受け取るためには、YouTubeとの契約締結も必要となります 。

YouTube Player for Educationが「広告なし」で「総再生時間に基づいて収益を得る」モデルを採用している点は、教育コンテンツの収益化が、単なる広告表示回数ではなく、コンテンツの「学習効果」や「利用時間」という本質的な「価値」に直接紐づく形へと移行していることを示しています 。これは、教育プラットフォームとしてのYouTubeの専門化戦略であり、クリエイターには質の高い体系的な学習コンテンツ制作へのインセンティブを与えます。また、有料コース機能は、クリエイターが自身の専門知識を直接販売できる新たなビジネスチャネルを提供し、教育市場におけるコンテンツの多様化と質の向上を促します。

Xの新メッセージサービス「XChat」:機能、使い方、従来のDMとの違い、セキュリティ

X(旧Twitter)の新メッセージサービス「XChat」は、2025年6月1日にイーロン・マスクによって発表された、従来のダイレクトメッセージ(DM)インフラストラクチャを完全に置き換える包括的なメッセージングシステムです 。現在はXプレミアムユーザー限定のベータ版として公開されていますが、数週間以内に一般公開される予定であり、Xの「スーパーアプリ構想」の中核となるサービスとして位置づけられています 。

XChatの主要機能は以下の通りです。

- エンドツーエンド暗号化(E2EE): メッセージが完全に暗号化され、送信者と受信者以外は内容を解読できないとされています 。これは「最先端のプライバシー」を謳うものですが、セキュリティ専門家からは技術的な主張に疑問が呈されており、X自身も中間者攻撃からの保護や、法的強制の下でメッセージにアクセスする能力を保持していることを認めているため、包括的なプライバシー保護に関するマーケティングメッセージと矛盾が生じています 。

- 消えるメッセージ: 相手がメッセージを既読にしてから5分、1時間、8時間、1日、1週間、4週間といった指定した期間が経過すると、メッセージが自動的に削除される機能です 。Snapchatなどで普及した機能であり、プライバシー保護やセキュリティ向上に効果的とされます 。

- あらゆるファイル共有: 現在のベータ版では画像、動画、GIF画像の共有が可能ですが、正式版ではPDF、Word、Excelなどのビジネス文書を含むあらゆる種類のファイルの共有が可能になる予定です 。

- 音声・ビデオ通話: 電話番号不要でXChatのアカウント同士で直接通話が可能です 。通話中にIPアドレスが相手に表示されないようにする「常に通話を中継」設定も提供されますが、これを有効にすると通話品質が低下する可能性があります 。

- 4桁PINコード管理: メッセージの保護と不正アクセスの防止のために、4桁のピンコードによる管理システムが採用されています 。このピンコードは定期的に入力が求められ、セキュリティ維持に重要な役割を果たします 。

XChatの使い方は、スマートフォンアプリのBETA版「チャット」を選択し、4桁のパスコードを作成、メッセージリクエスト許可設定、音声・ビデオ通話設定、消えるメッセージの時間設定を行うという手順です 。

従来のDMとの大きな違いは、DMにはエンドツーエンド暗号化がなく、メッセージが永続的に保存され、ファイル共有に制限があった点です 。XChatはこれらの点で高度なセキュリティと機能を提供します。

XChatは、XをWeChatのような包括的デジタルプラットフォームに変革するというイーロン・マスクのビジョンを表しており、将来的にはAI「Grok」との連携による自動応答機能や、X Payments(決済サービス)との統合、より高度なグループチャット機能が予定されています 。企業にとっては、機密情報の安全な共有、マルチメディアを活用した顧客サポート、リアルタイムでの問題解決、パーソナライズされたキャンペーン、限定コンテンツの配信、社内コミュニケーションの効率化といった活用法が期待されます 。

XChatが「スーパーアプリ構想の中核となるサービス」として、E2EE、消えるメッセージ、ファイル共有、音声・ビデオ通話といった多機能を統合している点は、Xが単なるSNSから包括的なデジタルプラットフォームへと進化しようとしている明確な証拠です 。しかし、「『ビットコイン風暗号化』と謳っているが、セキュリティ専門家は技術的な主張に疑問を呈している」という矛盾は、スーパーアプリとしての「信頼性」確立における最大の課題となります 。特に、金融サービス(X Payments)との統合が視野に入る中で、ユーザーのプライバシーとデータの安全性がどこまで保証されるのかは、今後の普及を左右する重要な論点となるでしょう。この矛盾は、技術的な実力とマーケティング戦略の乖離が、ユーザーの信頼に直接影響を与えることを示唆しています。

テーブル:XChatと従来のDMの主要機能比較

以下のテーブルは、XChatと従来のDMの主要機能を比較し、XChatが提供する新機能と従来のDMとの明確な違い、およびそれぞれのセキュリティレベルを一覧で示しています。

| 機能 | XChat | 従来のDM | セキュリティレベル |

| エンドツーエンド暗号化 | 制限あり(技術的主張に疑問、透明性課題) | なし | 高度だが透明性に課題 |

| 消えるメッセージ | 可能(5分〜4週間) | なし | 高度 |

| ファイル共有 | あらゆるファイルタイプ(予定) | 制限あり | 中 |

| 音声/ビデオ通話 | 電話番号不要(IP通話、開発中) | 可能(2023年10月〜) | 中 |

| PINコード管理 | 可能(秘密鍵アクセス、セキュリティ強化) | なし | 高度 |

TikTok Shop:始め方、SNS4.0ソーシャルコマースとライブコマースの戦略

TikTok Shopは、TikTokアプリ内で商品を発見し、そのまま購入できる統合型Eコマースプラットフォームです 。コンテンツ視聴と購買行動をシームレスに融合させた「発見型コマース」を特徴とし、2025年6月に日本で本格的にローンチされる予定です 。

主要機能としては、以下の3つが挙げられます。

- ライブコマース(LIVE Shopping): ライブ配信中に商品リンクやカートボタンを画面上に表示し、視聴者がリアルタイムで商品を購入できるようにします 。限定クーポンやフラッシュセールを組み合わせることで、即時購入を強力に促進できます 。

- ショッパブルビデオ(Shoppable Videos): 通常のショート動画に商品リンクやタグを埋め込む機能です 。視聴者は動画から直接商品詳細を確認し、アプリ内で購入まで進むことができます 。

- プロダクトショーケース(Product Showcase): ブランドのプロフィールページにショップタブ(カタログ)を設置し、商品一覧を表示・販売できる機能です 。

TikTok Shopを始めるには、以下の手順が必要です。まず、法人または個人事業主としてのビジネス情報、代表者の身分証明書、法人または個人の銀行口座情報、連絡先、TikTokアカウント、そして日本国内の住所といった事前準備を行います 。次に、TikTok Shop Seller Centerから直接アカウントを登録するか、既存のTikTok Business Centerからアクセス権限を申請します 。申請後、通常1〜5営業日で審査が行われ、提出情報の正確性、身分証明、銀行口座、規約遵守などが確認されます 。承認されれば、ショッププロフィール、商品カタログ、決済・配送設定といった初期設定を進めることができます 。

コスト面では、初期費用や月額固定費は基本的に無料ですが、販売手数料(海外事例では5〜9%程度)、TikTok広告費(CPC、CPM、CPVなど)、コンテンツ制作費、クリエイターへのアフィリエイト手数料、物流費などがかかります 。

収益化戦略としては、15〜30秒のショート動画で製品の魅力や使用シーン、ビフォーアフターなどを視覚的に伝えるコンテンツ戦略が重要です 。ライブコマースではリアルタイムなインタラクションと限定割引を提供し、購買意欲を高めます 。また、Seller Centerの分析機能で売上、コンバージョン率(CVR)、トラフィック源などを継続的にモニタリングし、改善に繋げることが求められます 。顧客獲得のためには、高品質なコンテンツの定期投稿、ハッシュタグ戦略、プロフィール最適化、UGC(ユーザー生成コンテンツ)の促進、TikTok広告の活用、クリエイターとのコラボレーション、アフィリエイトマーケティングなどが有効です 。

運営においては、禁止商品(違法薬物、危険物、偽造品など)や禁止行為(虚偽・誇大広告、プラットフォーム外誘導など)に注意し、知的財産権や著作権侵害を回避することが不可欠です 。日本の特定商取引法などの法令遵守も求められます 。ベトナムのKiehl’s、シンガポールのPRISM+、米国のAlpha Prime Bites、フィリピンのINSPI、シンガポールのThe Beauty Storyなど、海外では様々なブランドがTikTok Shopを活用して大きな売上増を達成しています 。

TikTok Shopが「コンテンツ視聴と購買行動をシームレスに融合した『発見型コマース』」であることは、従来の「検索型購買」(ユーザーが能動的に商品を検索して購入)から、「発見型購買」(コンテンツに触れる中で偶発的に商品を発見し、衝動的に購入)へと消費行動の主流が変化していることを示唆しています 。特に、ライブコマースやショッパブルビデオ機能は、エンターテイメントと購買体験を一体化させ、ユーザーの購買意欲をリアルタイムで刺激します。これは、企業にとって新たな顧客接点と販売チャネルを創出し、SNSマーケティングが単なるブランディングから直接的な売上貢献へと進化する、ソーシャルコマース時代の到来を告げています。

アメブロのアクセス解析:検索サイト流入キーワード分析の活用法

アメーバブログ(アメブロ)のアクセス解析機能は、ブログ運営者が自身のコンテンツがどのように検索エンジンから流入しているかを把握するための重要なツールです。Amebaアプリのアクセス解析で、記事別の検索流入詳細(検索キーワード、合計クリック数、合計表示回数、平均掲載順位、CTR)を確認できるようになりました 。これにより、Google Search Consoleのような外部ツールを使わずに、アメブロ内で直接検索キーワード分析が可能になったことは、多くのブログ運営者にとって利便性の向上を意味します 。

使い方は簡単で、Amebaアプリでアクセス解析へ移動し、「記事別」タブに切り替えて確認したい記事のタイトルをタップするだけです 。この機能により、過去30日間の検索パフォーマンスデータが表示され、読者がどのようなキーワードで記事にたどり着いたのか、その記事が検索結果に何回表示され、何回クリックされたのか、平均的な掲載順位はどの程度だったのかといった詳細な情報が得られます 。

さらに、アメブロには「検索表示タイトル」を記事投稿時に設定できる新機能も追加されました 。これは、実際の記事タイトルとは別に、検索エンジンに表示されるタイトルを個別に設定できる機能です 。この機能を活用することで、検索に有利なキーワードを検索表示タイトルに含め、ブログへの検索流入を増やすことが期待できます 。効果的なキーワードや、クリックしたくなるような魅力的な文言を検索表示タイトルに含めることで、検索結果ページでのクリック率(CTR)を高め、より多くの読者を獲得することが可能になります 。

アメブロが「検索サイト流入キーワード分析」や「検索表示タイトル設定」といったSEO関連機能を強化していることは、ブログプラットフォームが単なる情報発信の場から、個人クリエイターや中小企業が自律的に集客とマーケティングを行えるツールへと進化していることを示しています 。これにより、専門的なSEO知識がなくても、プラットフォームが提供する簡易的な分析機能を通じて、自身のコンテンツがどのように検索されているかを把握し、改善サイクルを回すことが可能になります。これは、個人がデジタルプレゼンスを構築し、収益化を目指す上での障壁を低減し、より多くのクリエイターがSEOの恩恵を受けられるようになるという、個人クリエイターのエンパワーメントに繋がります。

iPhoneライブ留守番電話:不明な発信音消音とAI営業電話防止機能

iPhoneのiOS 18で導入された「ライブ留守番電話」機能は、ユーザーのデジタルウェルビーイング向上に貢献する新しいAI活用事例です 。この機能は、電話がかかってきた際に、相手が留守番電話メッセージを残している間に、その内容がリアルタイムでテキスト表示されるというものです 。これにより、ユーザーは音声を再生することなくメッセージ内容を瞬時に把握でき、必要であればメッセージの途中から通話に出ることも可能です 。

この機能の大きな利点は、迷惑電話や詐欺電話対策としての有効性です 。iPhoneの「不明な発信者を消音」機能と連携させることで、電話帳に登録されていない不明な番号からの着信を自動的に消音し、直接ライブ留守番電話に転送できます 。さらに、通信事業者がスパムと判断した発信は、ライブ留守番電話に繋がることもなく、即座に拒否されるため、迷惑電話の心配が大幅に軽減されます 。

使い方は簡単で、「設定」アプリから「電話」に進み、「ライブ留守番電話」をオンにするだけです 。着信時に画面右下の「留守番電話」ボタンをタップするか、約15秒間応答しないと自動でライブ留守番電話に切り替わります 。

この機能は、会議中や運転中など、すぐに電話に出られない状況でもメッセージ内容を確認できるため、緊急性の判断に役立ちます 。また、図書館のような静かな環境で音声を再生せずにメッセージを読める利便性も提供します 。特筆すべきは、キャリアの留守番電話サービス契約がなくても利用でき、追加料金が発生しない点です 。

iPhoneの「ライブ留守番電話」機能が「迷惑電話対策」として機能し、「不明な発信者を消音」することで、ユーザーが「詐欺電話から身を守る効果が高まる」点は、AIがユーザーの「受動的な防御」を強化し、デジタル環境における「ウェルビーイング(心身の健康)」を向上させる新たな役割を担っていることを示しています 。AIが能動的に情報を提供するだけでなく、ユーザーが不要な情報や迷惑な接触から保護される仕組みを提供することで、デジタルストレスの軽減に貢献します。これは、AIが単なる生産性向上ツールに留まらず、ユーザーの生活の質(Quality of Life)を高めるためのインフラとなりつつあるという、AIの社会実装における重要な側面です。

V. デジタルインフラとAI時代のSEO戦略

日本郵便のデジタルアドレス:住所7桁英数字変換と郵便番号制度の未来

日本郵便は2025年5月26日より、住所を7桁の英数字に変換する新サービス「デジタルアドレス」の提供を開始しました 。このサービスは、利用者の住所全体を7桁の英数字に置き換えたコードを無料で付与するもので、例えば「〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目3-1 JPマンション301」という住所を「ABC-12D6」のように簡潔に表現できます 。

デジタルアドレスは、日本郵便が提供するユーザーID「ゆうID」に登録している住所を変換するサービスであり、ゆうIDを利用している個人が対象です 。将来的には法人への提供も目指されています 。従来の郵便番号が字、番地、建物情報までをカバーしていたのに対し、デジタルアドレスは部屋番号までカバーするため、より詳細な住所情報に対応できます 。

このサービスの主なメリットは、長い住所や漢字が難しい住所の入力手間や記入ミスを削減できる点です 。デジタルアドレスを入力することで、ゆうIDに登録済みの住所が自動で反映され、利便性が向上します 。また、すべてが自動入力となることで住所情報の精度が上がり、配達の間違いを減らす効果も期待できます 。引っ越し後も同じデジタルアドレスを引き継げる継続性や、家族それぞれが別のデジタルアドレスを取得できる柔軟性も特徴です 。プライバシー保護にも配慮されており、デジタルアドレス自体には地理的な場所や同居者の情報が直接含まれていないため、名前の特定や逆検索はできない設計です 。万が一デジタルアドレスが知られても、削除・再取得が可能です 。

日本郵便は事業者向けに「郵便番号・デジタルアドレスAPI」の無料提供も開始しており、これにより事業者は正確な住所情報を取得し、住所の表記ゆれへの対応や名寄せが可能になります 。これは、住所管理・変更対応にかかる工数の削減に繋がり、顧客満足度の向上も期待されます 。将来的な展望としては、タクシーやカーナビでの住所伝達・入力の簡素化、ドローンや無人配送など次世代の受け取り方法への対応、企業ブランディングが可能な「ブランドデジタルアドレス」の導入、デジタル庁のアドレス・ベース・レジストリとの連携などが構想されています 。

日本郵便の「デジタルアドレス」が「住所全体を7桁の英数字に置き換えたコード」であることは、住所情報が単なる物理的な場所を示す文字列から、デジタルシステムで効率的に処理・連携可能な「識別子」へと進化していることを示しています 。これにより、「入力の手間や記入ミスを防ぐ」といった直接的な利便性だけでなく、「ドローンや無人配送」などの次世代物流への対応、さらには「住所の利用状況をデータ化」することで、これまで可視化されなかったサービス連携やデータ活用が可能になります 。これは、AIを活用した物流最適化やパーソナライズされたサービス提供など、新たなビジネスエコシステムを構築するための基盤となるでしょう。

LLMO・AI SEO対策:エンティティとクエリファンアウトの概念と重要性

AI技術の進化は、検索エンジン最適化(SEO)の戦略にも大きな変革をもたらしています。従来のキーワード密度やリンク数といった要素に依存したSEOから、より高度な概念理解と情報網羅性が求められる時代へと移行しています。

エンティティSEOは、Googleが構築している知識グラフを活用し、単なるキーワードではなく、概念や実体としての「エンティティ」に基づいて検索結果を最適化するアプローチです 。エンティティとは、識別可能な対象物のことであり、例えば「山」は一般名詞ですが、「富士山」は特定のエンティティとして識別されます 。重要なのは、エンティティが「関係性」を含意する点です。例えば「富士山」というエンティティには、「標高」「火山の種類」「世界文化遺産」といった付属情報が関連付けられ、検索エンジンは文字列だけでなく、これらの関係性を含めて理解しようとします 。構造化データは、このエンティティ認識を助ける手段として機能します 。

クエリファンアウトは、AI時代の検索エンジンにおける重要な技術概念です 。これは、ユーザーが入力した1つのクエリ(問い合わせ)に対し、AIが裏で複数の関連検索を同時並行で実行し、それぞれから得られた情報を統合して包括的な答えを生成する仕組みです 。例えば、「健康的な食事」という検索に対して、AIは「健康的な食事 レシピ」「健康的な食事 効果」「避けるべき食材」といった複数の関連テーマを同時に調査し、それらを統合して分かりやすい回答を提示します 。これは「AIによる検索の深掘り・自動化」とも言え、大規模言語モデル(LLM)のRetrieval-Augmented Generation(RAG)などの手法で不可欠な技術となっています 。

AI時代のSEO対策では、これらの技術の普及に伴い、以下の変化が重要となります。

- コンテンツ評価の「点」から「面」へ: 従来の「1つの記事に1つの主要キーワード」という考え方から、サイト全体で特定のトピック(主題)に関する情報をどれだけ網羅的にカバーできているかという「面」での評価が重要になります 。関連する複数の記事が内部リンクで有機的に結びついた「トピッククラスター」を形成し、サイト全体で一つの大きなテーマについて専門性を示すことが求められます 。

- E-E-A-Tのさらなる重要化: AIが自動で回答を生成するようになる中で、その情報の「信頼性」が極めて重要になります 。Googleは、Webサイトや著者が持つ「E-E-A-T(Experience – 経験, Expertise – 専門性, Authoritativeness – 権威性, Trustworthiness – 信頼性)」をこれまで以上に厳しく評価します 。特に、AIには生成できない、ご自身の「Experience(経験)」に基づいた一次情報(成功体験、失敗談、独自の分析など)は、他のコンテンツとの何よりの差別化要因となるでしょう 。

「エンティティSEO」が「単なるキーワードではなく、概念や実体としての『エンティティ』に基づいて検索結果を最適化する」こと、そして「クエリファンアウト」が「AIが関連検索を裏で実行し、情報を統合して包括的な答えを生成する」ことは、AI時代のSEOが、キーワードマッチングから「ユーザーの真の意図(主題)」と「情報の網羅性・信頼性」を重視する方向へ大きくシフトしていることを示しています 。検索エンジンがユーザーの問いを多角的に深掘りするようになるため、コンテンツ提供者側は「トピック全体をカバーする網羅性」と、AIには生成できない「Experience(経験)に基づいた一次情報」による「信頼性」を追求することが、検索上位表示とユーザーエンゲージメント獲得の普遍的な戦略となるでしょう。これは、SEOがより本質的な「価値提供」へと回帰していることを意味します。

VI. 結論:AIツールが描く未来とビジネスへの提言

各分野におけるAIツールの影響とビジネスチャンスの総括

本レポートで詳細に分析した各AIツールは、コンテンツ制作、業務効率化、情報収集、コミュニケーション、マーケティング、物流、SEOといった多岐にわたる分野で、従来の常識を覆すほどの変化をもたらしています。

コンテンツ制作の分野では、「キャラぷ」やCastalkがAIアバターを通じて新たなエンターテイメントとコミュニケーションの形を提示し、ユーザーをコンテンツの共創者や「推し活」の対象へと変容させています。「Lyria RealTime」やSunoは、音楽制作の敷居を劇的に下げ、誰もがオリジナル楽曲を制作できる環境を提供し、クリエイティブワークフローの連携と効率化を加速させています。「Vrew」や「JoggAI」は、動画・音声コンテンツ制作の障壁を低減し、個人のパーソナルブランドの拡張や、多言語翻訳によるグローバル展開を容易にしています。「Bing Video Creator」やGoogle広告の生成AIは、広告クリエイティブの制作を効率化し、パーソナライズされた広告の大量生成を可能にすることで、広告効果の最大化に貢献しています。

業務効率化と情報活用の領域では、ChatGPTやGoogle AI Studioの議事録機能が会議の生産性を劇的に向上させ、議事録を検索可能で構造化された情報資産へと変えています。Genspark AI Sheetsは、データ分析と業務の自律化を実現するAIスーパーエージェントとして、リード生成、プレゼンテーション作成、さらにはアウトバウンドコールまでを自動化し、労働コスト構造の変革を示唆しています。「Fellou」のようなAIブラウザは、ユーザーの「意図」を理解してタスクを自動実行する「意図実行型」インターフェースの台頭を告げています。

プラットフォームの進化と新たな収益モデルも顕著です。YouTube Player for Educationは、教育コンテンツの収益化を広告ベースから「価値ベース」(総再生時間)へとシフトさせ、質の高い学習コンテンツ制作を奨励しています。TikTok Shopは、ソーシャルメディアとEコマースを融合した「発見型コマース」を推進し、ユーザーの衝動的な購買行動を加速させ、SNSを直接的な販売チャネルへと進化させています。XChatは、エンドツーエンド暗号化などの多機能を統合し、Xのスーパーアプリ戦略の中核としてコミュニケーションとビジネスの融合を目指していますが、その信頼性の確保が今後の大きな課題となります。アメブロのSEO機能強化は、個人クリエイターが自身のコンテンツをより効果的に検索エンジンに露出させ、集客と収益化を自律的に行えるよう支援しています。

デジタルインフラとSEO戦略の面では、日本郵便のデジタルアドレスが住所情報を効率的なデジタル識別子へと変革し、次世代物流やパーソナライズされたサービス提供の基盤を築いています。AI時代のSEOは、「エンティティ」と「クエリファンアウト」の概念が示すように、単なるキーワードマッチングから、ユーザーの真の意図と情報の「網羅性」および「信頼性」を重視する方向へと大きくシフトしています。

今後のAI技術の展望と、企業・個人が取るべき戦略的アプローチ

AI技術は今後も単機能の進化だけでなく、複数のAIが連携し、より複雑なタスクを自律的に実行する「AIスーパーエージェント」の方向へと進化するでしょう。これにより、人間はより創造的・戦略的な業務に集中できるようになることが期待されます。

しかし、AIが生成する情報の「ハルシネーション」(誤情報生成)や、プライバシー・セキュリティに関する懸念は依然として存在します。AIサービス提供者には、技術の透明性向上と倫理的ガイドラインの遵守が強く求められます。ユーザー側も、AIの出力を鵜呑みにせず、ファクトチェックや最終的な人間の判断を介在させる意識がより重要になるでしょう。

AIは人間の仕事を奪うものではなく、人間の能力を拡張し、新たな価値を創造するための強力な「パートナー」となる存在です。AIを最大限に活用するためには、AIの得意分野を理解し、人間の感性、経験、倫理的判断と組み合わせる「人間中心のAI活用」の視点が不可欠です。

企業や個人がこの変革の波を乗りこなし、新たな価値を創造していくためには、以下の戦略的アプローチが不可欠です。

- 継続的な学習と試行錯誤: AI技術の進化は非常に速いため、常に最新情報をキャッチアップし、自社の業務やクリエイティブにどのように適用できるかを積極的に試行錯誤し続けることが重要です。

- AIリテラシーの向上: 従業員やチーム全体のAIツールに対する理解と活用スキルを高めるための教育投資は、組織全体の生産性向上に直結します。

- データとプライバシーのガバナンス: AI活用におけるデータ収集、利用、保管に関するポリシーを明確にし、法的・倫理的リスクを適切に管理することが求められます。

- ニッチ市場とパーソナライゼーションの追求: 汎用AIが普及する中で、特定の分野に特化したAIツールや、AIを活用した超パーソナライズされたサービス提供が、競争優位性を確立するための鍵となるでしょう。

- AIと人間の協業モデルの構築: AIに任せるべき定型業務やデータ処理、生成業務と、人間が担うべき創造性、戦略立案、倫理的判断といった高付加価値業務を明確にし、AIと人間が協調して最大の成果を生み出すワークフローを設計することが、これからのビジネス成功の要となります。

AIツールは、単なる技術革新に留まらず、ビジネスモデル、組織構造、そして私たちの働き方そのものを変革する可能性を秘めています。この変革の波を乗りこなし、新たな価値を創造していくためには、AIを「道具」として使いこなすだけでなく、その「本質」を理解し、戦略的に活用していく視点が不可欠です。