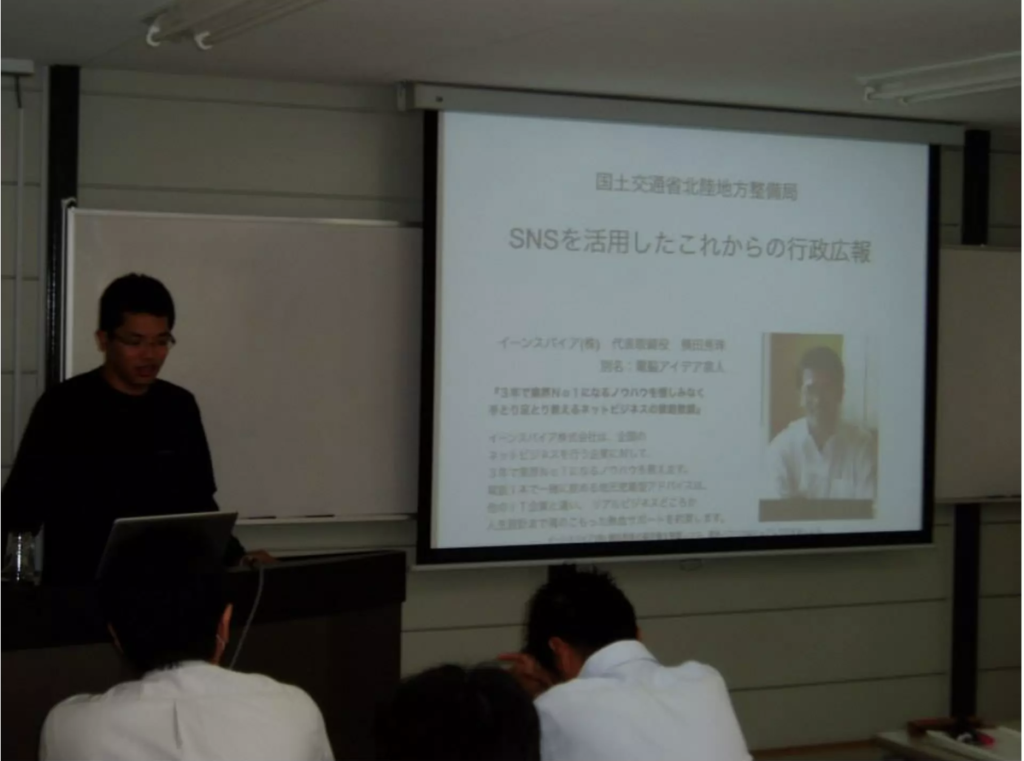

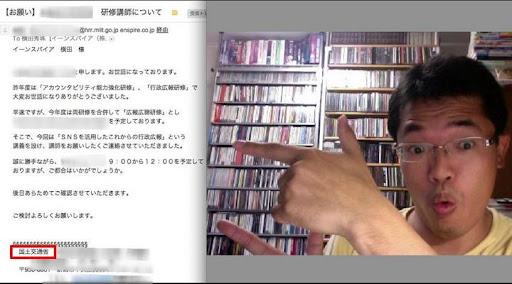

講演2024年度「SNS活用の行政広報」国土交通省北陸地方整備局

2011年から毎年お世話になって

ますが今年も講演に来ました!

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

毎年同じテーマでレジュメを

少しずつ直していましたが、

今年は大幅に変更しました。

国土交通省北陸地方整備局さん

http://www.hrr.mlit.go.jp/

ご依頼ありがとうございます。

さて、本題です。

国土交通省北陸地方整備局の

講演について話している動画

冒頭だけ特別に無料公開です。

講演2024年度「SNS活用の行政広報」国土交通省北陸地方整備局

ネットビジネスアナリストの横田秀珠さんが、2024年6月26日に行われた講演の要約を提供します。講演では、SNSの活用と行政候補に関する議論を行い、過去数年間の変化を振り返りました。特に、SNSプラットフォームのユーザー数増加、検索エンジン対策、およびSNS3.0の概念に焦点を当てています。また、各種SNSサービスの比較や、災害時のソーシャルメディア活用についても触れています。この講演は、行政にとってSNSを効果的に活用する方法を学ぶ貴重な機会を提供しています。

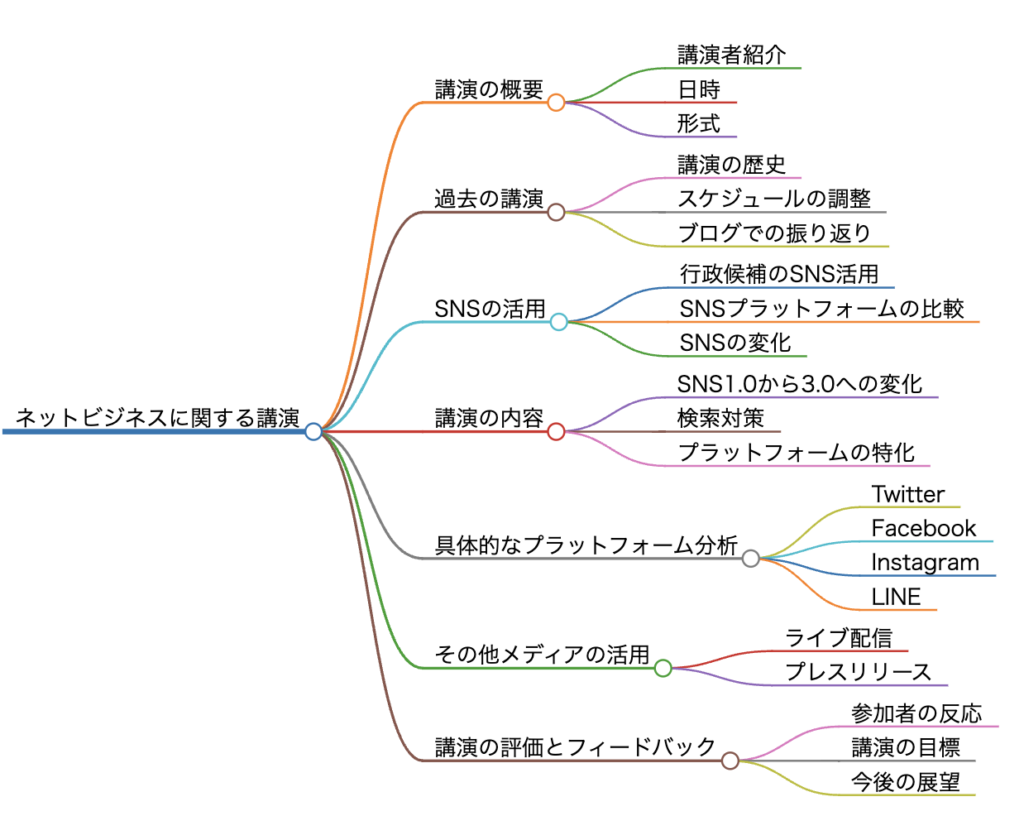

講演2024「SNS活用の行政広報」国土交通省北陸地方整備局 図解

当日の模様は公開できないのですが

当日のレジュメを15分の動画ですが

解説しましたので、ご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=qf2HwgylJY0

0:00 📱 導入部分

1:15 📸 毎年恒例になった玄関の写真

2:26 📊 今年と去年の比較

3:37 🎙️ 音声記録のお知らせ

4:46 📈 変化したユーザー数とSNSトレンド

5:39 🔍 検索対策の重要性

6:44 ⏳ 過去と現在のSNS

7:29 🤖 ChatGPTからの変化

8:40 💼 認証マークとSNSポリシー

9:50 🌐 Facebookの役割

11:00 📸 Instagramの利用

12:08 💬 LINEとコミュニティ

13:15 📰 広報活動の最終まとめ

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

講演2024「SNS活用の行政広報」国土交通省北陸地方整備局の鍵

💡ネットビジネス

インターネットを通じて行われるビジネス全般を指し、特にオンラインでの販売やサービス提供などが含まれます。このビデオでは、ネットビジネスアナリストである横田秀珠さんが、ネットビジネスに関する情報を提供しています。例えば、SNSの活用方法や、行政の候補としてのSNSの役割が議論されています。

💡SNS

Social Networking Servicesの略で、ソーシャルメディアを指します。ビデオではSNSを活用した行政の方法や、SNSにおけるユーザー数の増加、SNSプラットフォームの比較などが取り上げられています。例えば、YouTubeやLINE、InstagramなどのSNSサービスが言及されています。

💡行政広報

行政において、SNSを活用して情報を発信し、市民とのコミュニケーションを取る可能性を指します。ビデオでは、SNSを活用した行政の事例や、その利点と注意点が説明されています。特に、SNSでの検索対策や、ハッシュタグの活用方法などが重要なポイントとされています。

💡ユーザー数

SNSプラットフォームやサービスにおいて、アカウントを持つ人の数を指します。ビデオでは、YouTubeやLINE、InstagramなどのSNSサービスのユーザー数が増加した例が挙げられており、これにより多くの人々がSNSを利用していることを示しています。

💡検索対策

インターネット上で情報を検索する際に、特定のキーワードや条件に一致するようにウェブサイトやコンテンツを最適化するアプローチです。ビデオでは、SNS上で投稿する際にハッシュタグを活用することで、検索対策が行えることが強調されています。

💡ハッシュタグ

SNS上で話題を示すために使用される、井戸端に「#」が付いた単語です。ビデオでは、ハッシュタグを用いてSNSの投稿を検索しやすくすることの重要性が説明されています。これにより、特定のトピックに興味を持つ人々が情報を見つけやすくなります。

💡ライブ配信

インターネットを通じて、リアルタイムに映像や音声を配信するサービスです。ビデオでは、YouTubeライブなど、ライブ配信の活用事例が紹介されており、これによりリアルタイムでのコミュニケーションが可能になります。

💡コミュニティ

人々が共有の興味や目的を持っている集まりを指します。ビデオでは、FacebookなどのSNS上でコミュニティを形成し、情報を共有する事例が取り上げられています。コミュニティは、災害時の支援や特定の目的を持つグループの集まりとして機能することが示されています。

💡プレスリリース

企業や組織が、新しい製品やサービス、イベントなどの情報を公表するために発表する文書です。ビデオでは、インターネット上でプレスリリースが可能であることが示されており、これにより広報活動の幅が広がります。

💡広告

製品やサービスを宣伝するために使用されるメディアのコンテンツです。ビデオの最後の部分では、広告と候補の違いが議論されており、広告は単なる宣伝であるのに対し、候補はより深いコミュニケーションを目指すものであることが説明されています。

2023年の講演は

https://yokotashurin.com/sns/administration2023.html

2022年の講演は

https://yokotashurin.com/sns/administration2022.html

2021年の講演は

https://yokotashurin.com/sns/administration2021.html

2020年の講演は

https://yokotashurin.com/sns/administration2020.html

2017年の講演は

https://yokotashurin.com/sns/administration2017.html

2016年の講演は

https://yokotashurin.com/sns/administration2016.html

2015年の講演は

https://yokotashurin.com/sns/administration2015.html

2014年の模様は

https://yokotashurin.com/sns/administration2014.html

2013年の模様は

https://yokotashurin.com/sns/administration2013.html

2012年の模様は

https://yokotashurin.com/sns/administration2012.html

2011年の模様は

https://yokotashurin.com/sns/administration2011.html

でブログに書いてますよ(笑)

SNSを活用した効果的な行政広報戦略

- はじめに

- SNSの進化と行政広報への影響

- 主要SNSプラットフォームの特徴と活用法

- ライブ配信とリアルタイムコミュニケーション

- 効果的な行政広報のための戦略とポイント

- おわりに

- よくある質問

はじめに

皆さん、こんにちは。今日は、SNSと行政広報について、そして私たちの生活に密接に関わるこれらの話題について深く掘り下げていきたいと思います。SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は、私たちの日常生活に深く浸透し、コミュニケーションの方法を大きく変えました。特に、2011年の東日本大震災以降、SNSは情報共有と災害対応の重要なツールとなりました。

行政機関にとって、SNSは市民とのコミュニケーションを強化し、迅速な情報提供を可能にする強力な手段となっています。しかし、効果的にSNSを活用するには、各プラットフォームの特性を理解し、適切な戦略を立てる必要があります。本日は、SNSの歴史から始まり、主要プラットフォームの特徴、そして行政広報におけるSNSの効果的な活用方法まで、幅広くお話しします。

SNSを通じた行政広報は、単なる情報発信にとどまらず、市民との双方向コミュニケーションを実現し、透明性と信頼性を高める重要な役割を果たします。この講演を通じて、皆さんがSNSの可能性と課題を理解し、より効果的な行政広報戦略を構築するためのヒントを得ていただければ幸いです。

SNSの進化と行政広報への影響

SNSの歴史は、インターネットの普及と密接に関連しています。1995年にWindows 95が発売され、一般家庭でもインターネットが使えるようになりました。しかし、当時はまだホームページの数も少なく、検索エンジンも今ほど発達していませんでした。

2000年代に入り、mixiやFacebookなどのSNSが登場し、人々のコミュニケーション方法に革命をもたらしました。特に2011年の東日本大震災は、SNSの重要性を決定的なものにしました。Twitterを通じて、リアルタイムで情報が共有され、安否確認や支援活動の調整に大きな役割を果たしました。

この経験を通じて、行政機関もSNSの重要性を認識し、積極的に活用し始めました。例えば、首相官邸のTwitterアカウントは、重要な政策発表や災害時の情報提供に使用されるようになりました。

SNSの進化は3つの段階に分けられます:

- SNS 1.0(2009年頃~):好きな人やブランドとつながることに価値があった時代

- SNS 2.0(2015年頃~):SNS内で検索して新しい情報を見つける時代

- SNS 3.0(2020年頃~):AIが次に好きになりそうなものを提案する時代

この進化に伴い、行政広報も変化を求められています。単に情報を発信するだけでなく、市民の声に耳を傾け、双方向のコミュニケーションを図ることが重要になっています。また、各SNSプラットフォームの特性を理解し、適切に使い分けることも求められています。

例えば、Twitterは速報性に優れており、緊急情報の発信に適しています。一方、Instagramは視覚的な情報発信に強く、地域の魅力や行事の様子を伝えるのに適しています。LINEは、高齢者を含む幅広い年齢層にリーチできるため、重要な行政サービスの案内などに効果的です。

行政機関は、これらのSNSの特性を理解し、適切に活用することで、より効果的な広報活動を展開できます。同時に、SNSを通じて得られる市民の声や反応を、政策立案や行政サービスの改善に活かすことも重要です。

SNSの進化は、行政と市民のコミュニケーションの在り方を大きく変えました。情報の一方的な発信から、双方向の対話へと移行し、行政の透明性と市民参加の機会を増やしています。今後も技術の進化に合わせて、より効果的な行政広報の方法を模索し続けることが重要です。

主要SNSプラットフォームの特徴と活用法

各SNSプラットフォームには、それぞれ独自の特徴があり、行政広報においても適切な使い分けが重要です。ここでは、主要なSNSプラットフォームの特徴と、行政広報における効果的な活用法について詳しく見ていきましょう。

Twitter(X)

Twitterは、280文字以内の短文(ツイート)で情報を発信するプラットフォームで、リアルタイム性が最大の特徴です。

特徴:

- 速報性に優れている

- ハッシュタグを使って情報を整理・検索しやすい

- リツイート機能で情報が素早く拡散される

行政広報での活用法:

- 緊急情報や災害情報の迅速な発信

- 日々の行政サービスや施策の案内

- 市民からの質問や意見へのリアルタイムな対応

例えば、地震や豪雨などの災害時に、避難情報や被害状況をリアルタイムで発信することができます。また、「#市民の声」などのハッシュタグを設定し、市民からの意見を集約することも効果的です。

Facebookは、より詳細な情報発信が可能で、コミュニティ形成に適したプラットフォームです。

特徴:

- 長文の投稿が可能

- 写真や動画の共有に適している

- グループ機能でコミュニティ形成ができる

行政広報での活用法:

- 詳細な政策説明や行政サービスの案内

- 地域イベントの告知と報告

- 市民グループとの連携や情報共有

例えば、新しい条例の詳細説明や、市民参加型のワークショップの様子を写真付きで報告するのに適しています。また、「〇〇市の未来を考える会」などのグループを作成し、市民との対話の場を設けることもできます。

Instagramは、視覚的な情報発信に特化したプラットフォームで、若年層のユーザーが多いのが特徴です。

特徴:

- 写真や短い動画(リール)の共有に適している

- ハッシュタグを使った情報の整理・検索が可能

- ストーリー機能で24時間限定の情報発信ができる

行政広報での活用法:

- 地域の魅力や観光情報の発信

- 行政サービスの利用方法を視覚的に説明

- 若年層向けの情報発信や意見収集

例えば、地域の美しい風景や特産品を紹介する「# わがまち自慢」キャンペーンを行ったり、新しい公共施設の利用方法を短い動画で紹介したりするのに適しています。

LINE

LINEは、日本で最も利用者の多いメッセージングアプリで、幅広い年齢層にリーチできるのが特徴です。

特徴:

- プッシュ型の情報配信が可能

- 高齢者を含む幅広い年齢層が利用している

- チャットボットを活用した自動応答が可能

行政広報での活用法:

- 重要な行政サービスや手続きの案内

- 災害時の緊急情報配信

- 市民からの問い合わせへの自動応答

例えば、子育て支援サービスの案内や、ごみ収集日の通知などを、LINEを通じて直接市民に配信することができます。また、よくある質問に対するチャットボットを設置し、24時間対応の問い合わせ窓口を提供することも可能です。

YouTube

YouTubeは、動画共有プラットフォームとして、詳細な情報を視覚的に伝えるのに適しています。

特徴:

- 長尺の動画コンテンツが共有可能

- ライブ配信機能がある

- 字幕機能で多言語対応が可能

行政広報での活用法:

- 政策説明や議会中継の配信

- 地域の魅力を紹介する動画コンテンツの制作

- 市民向け講座やセミナーのオンライン配信

例えば、市長による政策説明会をライブ配信したり、地域の歴史や文化を紹介する動画シリーズを制作したりすることができます。

これらのSNSプラットフォームを適切に組み合わせて活用することで、より効果的な行政広報が可能になります。ただし、各プラットフォームの特性を理解し、ターゲットとする市民層に合わせて適切に使い分けることが重要です。また、SNSの活用にあたっては、情報セキュリティやプライバシーの保護にも十分注意を払う必要があります。

ライブ配信とリアルタイムコミュニケーション

ライブ配信技術の発展により、行政機関は市民とリアルタイムでコミュニケーションを取ることが可能になりました。これは特に緊急時や重要な政策発表の際に非常に効果的です。

ライブ配信の活用事例

- 災害時の情報提供

- 東日本大震災時、テレビ局がインターネットでライブ配信を行い、テレビが視聴できない人々にも情報を提供しました。

- これを契機に、多くのテレビ局がインターネット配信を開始し、テレビとインターネットの融合が加速しました。

- 行政情報の配信

- 議会中継や市長記者会見などをライブ配信することで、より多くの市民に直接情報を届けることができます。

- 質疑応答をリアルタイムで受け付けることで、市民参加型の政策討論も可能になります。

- 観光・地域PR

- 地域の魅力をライブ配信で紹介することで、リアルタイムな観光PRが可能になります。

- 季節のイベントや祭りなどを中継することで、地域の活性化にも貢献できます。

ライブ配信プラットフォームの選択

- YouTube Live

- 最も一般的なライブ配信プラットフォームの一つです。

- 無料で利用でき、アーカイブ機能も充実しています。

- Facebook Live

- Facebookユーザーへの訴求力が高く、コメント機能を通じて視聴者とのインタラクションが容易です。

- Instagram Live

- 若年層へのリーチに効果的です。

- 短時間の配信に適しており、気軽に視聴してもらえます。

- LINE LIVE

- 幅広い年齢層にリーチできます。

- LINEの友だち登録者に通知を送れるため、視聴者を集めやすいです。

ライブ配信を成功させるためのポイント

- 事前告知の徹底

- SNSや公式ウェブサイトを通じて、ライブ配信の日時と内容を事前に周知します。

- 視聴者とのインタラクション

- コメント機能を活用し、視聴者からの質問に答えるなど、双方向のコミュニケーションを心がけます。

- 安定した配信環境の確保

- 通信環境を事前にチェックし、安定した配信ができるよう準備します。

- アーカイブの活用

- ライブ配信終了後も、録画をアーカイブとして公開し、後から視聴できるようにします。

- 定期的な配信

- 「毎週金曜日の市長室から」など、定期的な配信を行うことで、視聴者の習慣化を促します。

ライブ配信を活用することで、行政機関は従来の広報手段では難しかったリアルタイムでの情報提供と市民とのコミュニケーションを実現できます。しかし、ライブ配信には予期せぬトラブルが発生するリスクもあるため、十分な準備と rehearsal が必要です。また、配信内容によっては個人情報やセンシティブな情報の取り扱いに注意が必要です。

ライブ配信は、行政の透明性を高め、市民との距離を縮める強力なツールとなります。適切に活用することで、より開かれた、市民参加型の行政運営を実現することができるでしょう。

効果的な行政広報のための戦略とポイント

行政機関がSNSを活用して効果的な広報を行うためには、明確な戦略と具体的なポイントを押さえることが重要です。ここでは、成功する行政広報のための key となる戦略とポイントについて詳しく見ていきましょう。

1. ソーシャルメディアポリシーの策定

SNSを活用する前に、組織としてのソーシャルメディアポリシーを策定することが重要です。これにより、一貫性のある情報発信と適切なリスク管理が可能になります。

ポリシーに含めるべき主な項目:

- SNS活用の目的と範囲

- 発信する情報の種類と基準

- 投稿の承認プロセス

- 市民からのコメントへの対応方針

- 個人情報の取り扱い

- 危機管理対応

例えば、「コメントへの返信は原則として行わない」または「24時間以内に返信する」など、明確な方針を定めておくことで、運用上のトラブルを防ぐことができます。

2. ターゲット層に応じたプラットフォームの選択

各SNSプラットフォームには、それぞれ特徴的なユーザー層があります。行政サービスや政策の内容に応じて、適切なプラットフォームを選択することが重要です。

例:

- 若年層向けの施策 → Instagram, TikTok

- 幅広い年齢層向けの情報 → LINE, Facebook

- 緊急情報の発信 → Twitter, LINE

複数のプラットフォームを併用する場合は、各プラットフォームの特性を活かした情報発信を心がけましょう。

3. コンテンツの最適化

SNSでは、視覚的で簡潔な情報が効果的です。長文の文章よりも、画像や短い動画を活用することで、ユーザーの注目を集めやすくなります。

コンテンツ最適化のポイント:

- 簡潔で分かりやすい文章

- 目を引く画像や図表の活用

- 短い動画(15秒~1分程度)の制作

- ハッシュタグの適切な使用

例えば、新しい条例の施行を告知する際に、条例の要点をインフォグラフィックにまとめたり、市長による簡単な説明動画を作成したりすることで、より多くの市民に情報を届けることができます。

4. 定期的かつタイムリーな情報発信

SNSでは、定期的な情報発信が重要です。同時に、緊急時や重要なイベント時には、タイムリーな情報提供が求められます。

情報発信のスケジューリング:

- 日常的な情報:週1~3回程度の定期投稿

- イベント告知:開催の1ヶ月前、1週間前、前日などに段階的に発信

- 緊急情報:事態の進展に応じてリアルタイムで発信

例えば、「毎週月曜日は市長のひとこと」、「水曜日はゴミ分別豆知識」など、定期的なコンテンツを設けることで、フォロワーの習慣化を促すことができます。

5. インタラクションの促進

SNSの強みは、双方向のコミュニケーションが可能な点です。市民からの質問や意見に積極的に応答することで、信頼関係を築くことができます。

インタラクション促進のポイント:

- コメントへの迅速な返信

- 市民からの投稿の積極的なシェア

- アンケートや投票機能の活用

- ハッシュタグキャンペーンの実施

例えば、「#私の好きな〇〇市の風景」といったハッシュタグキャンペーンを実施し、市民から投稿された写真を公式アカウントでシェアすることで、市民参加型の広報活動を展開できます。

6. データ分析とPDCAサイクル

SNS活用の効果を最大化するためには、投稿のパフォーマンスを定期的に分析し、改善していくことが重要です。

分析すべき主な指標:

- リーチ数(投稿が表示された回数)

- エンゲージメント率(いいね、コメント、シェアの割合)

- フォロワー数の推移

- クリック数(リンクがクリックされた回数)

これらの指標を定期的に分析し、効果的だった投稿の特徴を把握したり、改善点を洗い出したりすることで、より効果的な広報戦略を立てることができます。

7. 危機管理対応の準備

SNSでは、予期せぬ批判や誤情報の拡散といった危機的状況が発生する可能性があります。そのような状況に備え、事前に危機管理マニュアルを整備しておくことが重要です。

危機管理マニュアルに含めるべき項目:

- 想定されるリスクのシナリオ

- 初動対応の手順

- 対応責任者の明確化

- 公式声明の発表方法

- 誤情報への対処方法

例えば、誤った情報が拡散された場合の訂正方法や、批判的なコメントへの対応方針などを事前に決めておくことで、冷静かつ適切な対応が可能になります。

これらの戦略とポイントを押さえることで、行政機関はSNSを効果的に活用し、市民との信頼関係を築きながら、より開かれた行政運営を実現することができるでしょう。ただし、SNSの活用には常に新しい課題や可能性が生まれるため、最新のトレンドや技術動向を常に把握し、柔軟に対応していくことが求められます。

おわりに

本日は、SNSを活用した効果的な行政広報戦略について、詳しくお話しさせていただきました。SNSの進化と普及により、行政機関と市民とのコミュニケーションの在り方は大きく変化しています。これは単なる技術の変化ではなく、行政と市民の関係性そのものを変える可能性を秘めています。

効果的なSNS活用は、行政の透明性を高め、市民参加を促進し、より開かれた民主的な社会を実現する強力なツールとなります。しかし、その一方で、情報セキュリティやプライバシー保護、誤情報の拡散といった新たな課題にも直面しています。

これらの課題に適切に対処しながら、SNSの利点を最大限に活かすためには、明確な戦略と継続的な努力が必要です。本日ご紹介した様々な戦略とポイントを参考に、皆さまの組織に最適なSNS活用方法を見出していただければ幸いです。

最後に、SNSは急速に進化し続ける分野です。今日お話しした内容も、数年後には大きく変化している可能性があります。そのため、常に最新の動向に注目し、柔軟に対応していく姿勢が重要です。市民のニーズと技術の進化を見据えながら、より効果的な行政広報を実現していくことが、これからの行政機関に求められる重要な課題となるでしょう。

よくある質問

Q1: SNSの運用にはどのくらいの人員が必要ですか?

A1: 必要な人員は組織の規模や活用するSNSの数によって異なりますが、一般的には最低でも2-3人のチームが理想的です。1人が主担当として日々の投稿やモニタリングを行い、もう1人が承認や緊急時の対応を担当するという体制が基本となります。大規模な自治体では、各部署からSNS担当者を選出し、横断的なチームを組むケースもあります。

Q2: 個人情報の取り扱いについて注意すべき点は何ですか?

A2: SNSでの個人情報の取り扱いは非常に慎重に行う必要があります。主な注意点は以下の通りです:

- 市民からの個人情報を含む質問や相談には、DM(ダイレクトメッセージ)で対応する

- 写真や動画を投稿する際は、個人が特定できないよう注意する

- イベントの様子を投稿する際は、参加者から事前に許可を得る

- 個人情報保護方針を明確に定め、SNSアカウントのプロフィールに記載する

Q3: SNSの炎上を防ぐにはどうすればよいですか?

A3: SNSの炎上を完全に防ぐことは難しいですが、以下の対策で発生リスクを低減できます:

- 投稿前に複数の目でチェックする体制を作る

- センシティブな話題には慎重に対応し、必要に応じて専門家に相談する

- ユーモアや皮肉は避け、誤解を招きやすい表現を使わない

- 批判的なコメントにも誠実に対応し、必要に応じて謝罪や訂正を迅速に行う

- 定期的に職員向けのSNSリテラシー研修を実施する

Q4: LINEの公式アカウントは有料ですか? 費用対効果はどうですか?

A4: LINEの公式アカウントには無料プランと有料プランがあります。無料プランでは月間1,000通までのメッセージ配信が可能で、多くの小規模自治体にとっては十分な機能を提供しています。有料プランは月額5,000円からで、より高度な機能や大量のメッセージ配信が可能になります。

費用対効果については、LINEのユーザー数の多さ(日本国内で約9,000万人)と高い既読率を考えると、非常に効果的な広報ツールと言えます。特に、若年層から高齢者まで幅広い年齢層にリーチできる点が大きな利点です。ただし、効果を最大化するためには、魅力的なコンテンツ作りと適切な運用が不可欠です。

Q5: SNSの効果測定はどのように行えばよいですか?

A5: SNSの効果測定には、各プラットフォームが提供する分析ツールを活用します。主な測定指標と方法は以下の通りです:

- リーチ数:投稿が何人のユーザーに表示されたかを測定

- エンゲージメント率:いいね、コメント、シェアの数を投稿数で割って算出

- フォロワー数の推移:定期的にフォロワー数の増減を記録

- クリック数:投稿内のリンクが何回クリックされたかを測定

- コンバージョン率:SNSから公式サイトへの訪問者数や、サービス申し込み数などを測定

これらの指標を定期的(週次や月次)で分析し、目標値との比較や前月比での成長率を確認します。また、特に反響の大きかった投稿の特徴を分析し、今後の戦略に活かすことが重要です。効果測定の結果は、定期的に関係者で共有し、改善点を議論することで、より効果的なSNS活用につながります。

行政や教育機関などからの

講演依頼お待ちしていますね。

https://yokotashurin.com/request