GPTs研究会モーニングLIVE「生成AIと学び」出演アーカイブ補足

先日に GPTs研究会モーニングLIVE

「生成AIと学び」出演した際の映像w

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

先日に GPTs研究会モーニングLIVE「生成AIと学び」出演した

アーカイブがYouTubeに公開されています。

https://www.youtube.com/watch?v=KSNklpMDb3Y

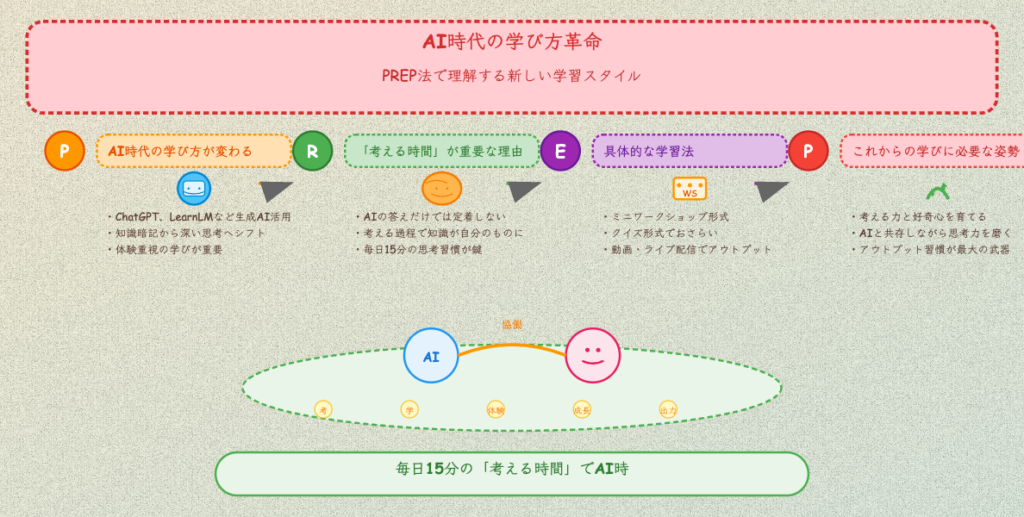

なんでもすぐ答えが出てくる時代に

夏休みの宿題も読書感想文も自由研究も

一発で出来てしまいます。大学のレポートや

論文も楽勝です。そんな中で、生成AIと学生、

そして我々がどう付き合っていくべきか

分かりますので是非ご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=ft4vPl7y6Sg

GPTs研究会モーニングLIVE「生成AIと学び」出演アーカイブ補足

2025年8月17日放送 📅

AIと学習についての1時間考察

ChatGPT-5とGoogleのガイド付き学習の違いを深掘り

メモリー機能強化

スレッドごとで学習蓄積

教育特化AI

クイズ生成・ガイド形式学習

🎯 3分要約 vs 1時間体験の違い

要約で満足 = 3分間しか考えていない

実体験 = 記憶に残り、血肉になる

毎日考える時間を確保!

💪 継続の力

1日1%の積み重ねが大きな差を生む

ショート動画(1分)では考える時間が不足

「1時間かけて生成AI活用を教えて」

時間をみっちり使って頭で考える

学習内容をクイズ形式で出題

復習効果で記憶定着

分かりにくい概念を図解・クイズ・例え話

つまずきポイントを克服

自分のnote・資料を投入

どこまで理解しているかを測定

選択肢問題で理解度確認

紛らわしい問題で深く考える

ChatGPTの過去やりとりを活用

継続的な学習体験

自分専用のカリキュラム作成

段階的スキルアップ

見出し・骨子を一緒に作成

作りながら定着

学習ノートからクイズ生成

知識のアウトプット練習

学んだ内容を人に説明

教えることで本物の理解

🎯 対面での瞬発力

お客様の質問に瞬時に答える能力が必要

AIで作った内容だけでは、実際の場面で対応できない

🚀 NotebookLMの衝撃

AIが15分の内容を7分で分かりやすく解説

自分の説明より上手な解説を聞いて、さらに理解が深まる体験

- 1日15分の考える時間を確保する

- 学習モードで時間を指定してAIと対話

- 要約だけで満足せず、実体験を重視

- 学んだ内容を人に説明してみる

- ライブ配信で知識のアウトプット練習

GPTs研究会モーニングLIVE「生成AIと学び」出演アーカイブ補足

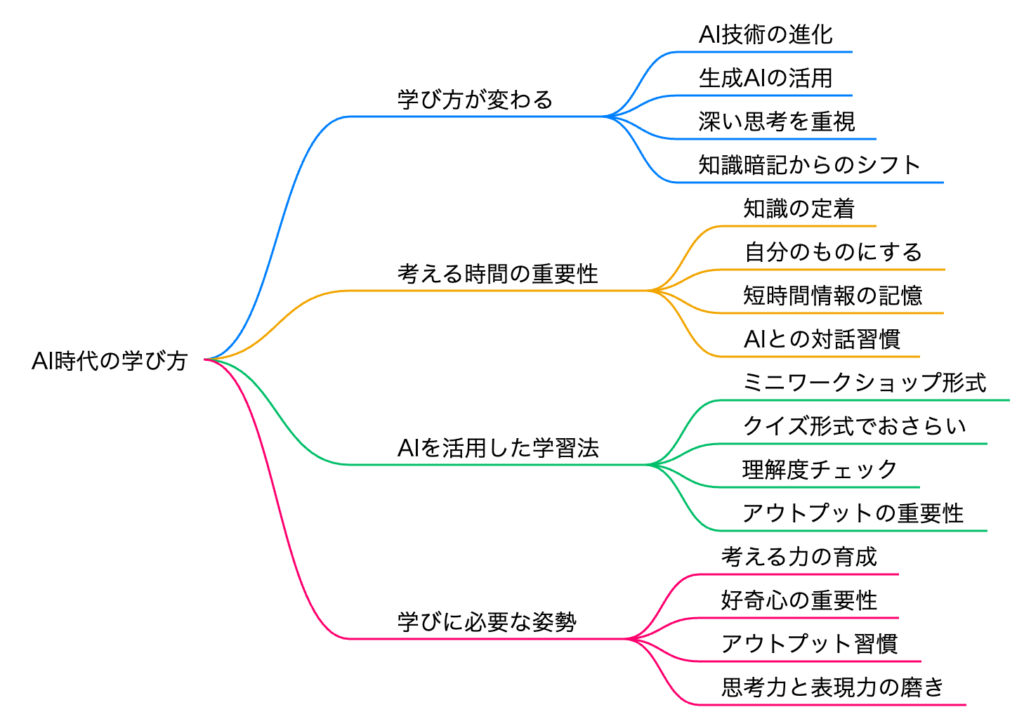

ネットビジネス・アナリスト横田秀珠氏のライブ配信内容。ChatGPTとGoogleの学習機能の違い、大学教育でのAI活用課題、テスト・採用への影響について解説。重要なポイントは、要約で満足せず考える時間を確保することの大切さ。毎日15分(1日の1%)考える習慣の重要性を強調。ChatGPTとGeminiの学習モードを活用した具体的勉強法として、時間指定ワークショップ、要点テスト、専門用語解説、理解度チェックなどのテクニックを紹介。教える立場になることで真の理解が深まるとして、ライブ配信での発信を推奨している。

- はじめに

- GPTs研究会ライブ配信での学びの振り返り

- ChatGPTとGoogleの学習機能の違いと教育現場の課題

- 要約の落とし穴と体験学習の重要性

- 学習モードを活用した効果的な勉強法10選

- おわりに

はじめに

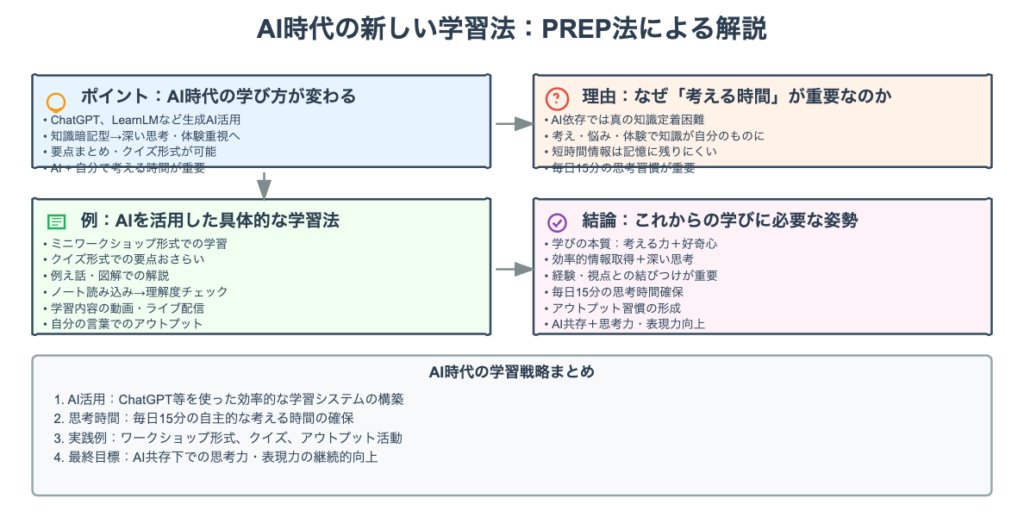

AIが普及した現代において、学習方法も大きく変化しています。ChatGPTやGeminiなどの生成AIツールが登場し、瞬時に答えを得られるようになりました。しかし、ここに大きな落とし穴があることをご存知でしょうか。AIを使って短時間で答えを得ることと、時間をかけて深く考えることでは、学習効果に雲泥の差があります。今回は、ネットビジネス・アナリストの横田秀珠氏が先日出演したGPTs研究会のライブ配信での学びを振り返りながら、AIを活用した効果的な学習方法について深掘りしていきます。経営者の皆様にとって、AIをただの便利ツールとして使うのではなく、真の学びと成長につなげるためのヒントが満載です。

GPTs研究会ライブ配信での学びの振り返り

2025年8月17日に放送されたGPTs研究会のモーニングLIVEに出演し、「AIと学び」について1時間にわたって考察した内容がYouTubeに公開されています。この貴重な議論の中で明らかになった重要なポイントをお伝えします。

まず、この配信の内容をChatGPTにまとめてもらった結果、非常に興味深い洞察が得られました。現代の教育現場では、学生たちがすでに論文や課題にAIを当然のように使用しており、教育者たちは新たな課題に直面しています。一瞬で答えが出る、一瞬で論文が書けてしまう状況で、果たして本当の学習効果があるのかという根本的な問題が浮き彫りになっています。

この状況を受けて、教育現場では様々な工夫が試みられています。チャット履歴をレポートとして提出させる手法、答えではなく調べる過程や好奇心を評価する方法、作業にかかった時間も評価基準に含める取り組みなど、従来の評価方法を根本から見直す動きが活発化しています。これらの試みは、単に正解を求めるのではなく、思考プロセスそのものに価値を見出そうとする画期的なアプローチといえるでしょう。

ChatGPTとGoogleの学習機能の違いと教育現場の課題

AIを活用した学習において、ChatGPTとGoogleの学習機能には明確な違いがあります。この違いを理解することで、より効果的な学習戦略を立てることができるのです。

ChatGPTの場合、GPT-5ではメモリー機能が大幅に強化されており、スレッドごとに学習強化を蓄積し、前回の知識を前提とした会話が可能になっています。これにより、継続的な学習セッションを通じて、段階的に知識を深めていくことができます。プロンプトでコントロールすることにより、個人の学習レベルに合わせたカスタマイズが可能な点が大きな特徴です。

一方、Googleの方では、実はGeminiではなくLearnLMという別のAIモデルが動作しています。このLearnLMは教育特化のAIが搭載されており、クイズ生成やガイド形式の学習が得意分野となっています。教育現場での使用を前提とした設計により、段階的な理解促進に優れた機能を提供しています。

テストや資格試験への影響も深刻な問題となっています。AI使用が一般化すると、従来の採点基準が完全に崩れてしまうのです。この課題に対する解決案として、面接形式での1対1対話をAIで解析・採点する手法、制限時間を短縮してAIを使用できないレベルの問題量を出題する方法、そして意外にも手書きの試験というアナログ回帰が再び有効になるという興味深い現象も起きています。

採用社会における変化も無視できません。オンライン面接においてAIで回答を生成してカンニングを行う事例や、替え玉問題の発生など、新たな不正行為が問題となっています。これを受けて、今後は本人性を確認する過程や体験の実感を重視する方向にシフトしていくと予測されます。

プログラミング教育の分野では、従来のコーディング能力よりも、AIを使ってバグを修正する力やツール活用力が重要になってきています。この変化により、一握りの専門家の育成と、大多数のAIを活用できる人材教育への二分化が進むと考えられます。ウェブ制作においては、もはやCanvaなどのツールだけで十分なレベルのものが作成できるようになっており、技術的なハードルが大幅に下がっているのが現状です。

要約の落とし穴と体験学習の重要性

ここで重要な問題提起をしたいと思います。なぜ、この1時間の内容を要約したのでしょうか。そして、その要約を読んだだけで満足してしまう人が多い現状について、深く考えてみる必要があります。

3分程度で1時間の内容を要約した結果、「もう動画を見なくてもいいじゃないか」と思う人が多いでしょう。しかし、これこそが現代の生成AIに侵されている状況の典型例なのです。要約を読んだ人は、実際には3分間しか考えていないということを理解していただきたいのです。

3分間考えたことのノウハウと、1時間のライブ配信を聞いて考えた時の知識は、全く異なる質のものです。これが体験の本質なのです。人間は自分が体験したことをもとに実感し、それが自分の骨となり血となり肉となっていきます。しかし、短時間で答えを出すことばかりに慣れてしまうと、短時間しか考えない癖がついてしまいます。

結果として、知識として考えている時間が短いため、記憶に残っていくことが弱くなってしまいます。その場その場で答えを出すことはできても、いわゆる「口だけ」の状態になりがちです。本当に自分の腹に落ちる状態にするためには、じっくりと考える時間が必要不可欠なのです。

なぜ15分動画が重要なのかという問いに対して、毎日15分考える時間を取ることの重要性を強調したいと思います。1分のショート動画では1分間しか考えないわけですが、15分というのは1日24時間の中でわずか1%に過ぎません。24時間×4分の1=96分の1、つまり15分は1日の1%なのです。

この1%の考える時間を毎日積み重ねることで、大きな差が生まれます。短期的には小さな違いに見えても、長期的には圧倒的な差となって現れるのです。この考え方が正しいかどうかは定かではありませんが、継続的な学習の価値を信じて実践し続けることが重要です。

学習モードを活用した効果的な勉強法10選

ここからは、ChatGPTやGeminiの学習モードを活用した具体的な勉強法をご紹介します。これらの手法は、特に経営者の方々にとって実践的で価値のあるものばかりです。

1. 時間を指定してミニワークショップの実施

単純に「生成AIをビジネス活用するにはどうしたらいいか」と質問するのではなく、「先生、AIについて本気で勉強したいから1時間かけて教えて」と学習モードで依頼するのです。すると、その1時間の中でどういう順番でカリキュラムを組んで教えていったらいいかということをAIが提案してくれます。

さらに、あなたの現在の知識レベルを確認し、残り1時間の間にどういう手順で、どのようなペースで教えていくかを詳細に計画してくれます。例えば「売り上げを上げるのにどうしたらいいかということを1時間で教えて」というような時間を指定したアプローチで、その時間をみっちり自分が頭で考えながらAIと答えを出していくのです。

2. 試験直前に要点を超速おさらい

今まで勉強してきた内容を直前になって短時間でおさらいしたいという場面で威力を発揮します。学習した内容についてテスト問題を作ってもらい、予測問題を作成してもらうのです。今日の内容をクイズ形式で出題してもらうことで、1時間考えたことに対して振り返りながらテストを解いていくため、効果的な復習になります。

3. 比喩やクイズで専門用語を分かりやすく解説

初心者のつまずきポイントとして、専門用語が分からないために話が理解できなくなり、難しいと感じて拒否反応を示してしまうことがよくあります。分かりにくい表現や文章を図解にしたり、クイズにしたり、例え話を使ったりしながら、どのように乗り越えていくかが重要です。

世の中にある一般的な出来事と学習内容をうまくリンクさせることで、理解が深まります。例えば、大谷翔平の話やクレヨンしんちゃんの話を使って、「優秀な選手を監督として雇うことが大事であって、皆さんが優秀な選手になる必要はない」という比喩で説明するなど、身近な例を活用するのです。

4. noteや資料を入れた理解度クイズの活用

自分のnoteや資料をAIに投入して、現在どこまで理解しているかをAIに評価してもらい、さらに向上するための学習計画を立ててもらいます。例えば「売り上げを上げるためのノウハウをここまで持っています。それよりももっと伸ばしたいので、あと1時間で教えて」というようなアプローチが可能です。

自分が頭に持っている知識がデジタルデータになっていれば、それをAIに教えて穴埋めをさせていくことができます。ChatGPTのメモリー機能を使えば、過去のやり取りを記憶して、その続きから教えてくれるため、継続的な学習が可能になります。

5. Geminiのクイズ機能で理解度チェック

選択肢を与えるクイズ問題により、紛らわしい問題が出題されることで、再度考える機会を得られます。このようにして自分の頭に知識を定着させていくことが重要です。

考えることが重要な理由として、人前に出て話す仕事でなければ考えなくてもいいという極端な考え方もありますが、対面でお客さんと話す機会や打ち合わせをする機会がある場合は、AIを使ってネット上で動画を作ったりブログを書いたりしても、実際に会った時にその内容を瞬時に答えられなければ、「この人のノウハウではなかった」ということがバレてしまいます。

6. ライブ配信での実践練習

ライブ配信は15分間フルに頭を使ってノーカットで話さなければならないため、相当頭を回転させる必要があります。この能力を養うために、学んだことを毎日ライブ配信で話してみることをお勧めします。

「教えられるようになって初めて本物」という言葉があるように、自分が学ぼうと思ったら人に教えられるレベルまで到達しなければなりません。人に教えようと思わなくても、ライブ配信で誰かが見ていることを想定して教えるつもりで動画を撮ってみることで、理解が深まります。

7. メモリー機能を使ったパーソナライズ

ChatGPTなどのメモリー機能を活用して、個人の学習履歴や理解度に合わせたカスタマイズされた学習体験を作り出すことができます。継続的な学習セッションを通じて、段階的に知識を積み重ねていくことが可能になります。

8. 弱点分析と学習ロードマップの作成

自分の弱点をAIに分析してもらい、それに基づいた学習ロードマップを作成してもらうことができます。今日はできないが次回以降に学ぶという計画的なアプローチも可能です。

9. 執筆コーチとしての活用

学習ガイドとしてだけでなく、一緒に見出しや骨子を作成していく作業を同時に行うことで、アウトプットしながら学習を定着させることができます。書きながら学ぶというアプローチにより、理解がより深まります。

10. 作りながら定着するノート×クイズ

学習した内容をノートにまとめながら、同時にクイズを作成することで、知識の定着を図ることができます。インプットとアウトプットを同時に行うことで、効率的な学習が実現します。

これらの手法を組み合わせることで、AIを単なる回答ツールとしてではなく、真の学習パートナーとして活用することができるのです。

おわりに

AIが進化し続ける現代において、学習の本質は知識の暗記から考える力、興味を広げる力へとシフトしています。ChatGPTの学習モードやGeminiのガイド付き学習を効果的に活用することで、単なる答え探しではなく、深い思考と体験を伴った学びが可能になります。

重要なのは、AIに任せきりにするのではなく、適切な時間をかけて考え抜くことです。1日のわずか1%にあたる15分間でも、継続的に考える時間を確保することで、大きな成長につながります。

評価基準と時間の価値について考えてみると、1分で要約されたものと2時間考え抜いた経験は、同じ成果でも価値が全く異なります。学習評価においては、どれだけ時間を費やし考えたかが大切なのです。学びの本質は、知識の暗記よりも好奇心、体験、視点が鍵となります。AIが知識を肩代わりする時代において、学習の目的は考える力、興味を広げる力にあるのです。

経営者として、また学び続ける個人として、AIを活用しながらも自分自身の思考力を鍛え続けることが、これからの時代を生き抜く鍵となるでしょう。今日学んだ手法を実践し、ぜひ自分なりの学習スタイルを確立してください。

最も効果的な学習方法は、今日の動画を聞いた後、その内容を自分が動画で話してみることです。NotebookLMの動画解説機能を使えば、自分が話した内容よりもわかりやすい解説動画を7分程度で作成することも可能になりました。しかし、その動画を見ることで、さらに自分の理解が深まり、腹に落ちる体験を得ることができるのです。

見ている時間分だけ、それだけ実感として学びを得ることができます。動画を作る過程での編集時間も考える時間であり、動画を撮る前の準備時間も考える時間です。これらすべての時間が、真の学びにつながっているのです。ぜひ皆さんも、AIを活用した学習に挑戦してみてください。

まとめ

AIを活用した効果的な学習方法について、GPTs研究会での議論を踏まえながら詳しく解説してきました。重要なポイントは、AIを単なる答え探しのツールとしてではなく、思考を深めるパートナーとして活用することです。要約だけでは得られない体験の価値を理解し、適切な時間をかけて学習することで、真の成長が実現できるのです。

よくある質問(Q&A)

Q1: ChatGPTの学習モードとGeminiのガイド付き学習の具体的な違いは何ですか?

A1: ChatGPTはメモリー機能が強化されており、スレッドごとに学習履歴を蓄積して前回の知識を前提とした継続的な会話が可能です。一方、GeminiはLearnLMという教育特化のAIモデルが動作しており、クイズ生成やガイド形式の学習に特化しています。ChatGPTは個人カスタマイズが得意で、Geminiは体系的な教育プロセスが得意という特徴があります。

Q2: なぜ要約だけでは十分な学習効果が得られないのでしょうか?

A2: 要約を読むだけでは、実際に考える時間が短いため、知識が記憶に定着しにくいからです。3分で要約を読んだ場合と1時間かけて学習した場合では、体験の質が全く異なります。人間は自分が体験したことをもとに実感し、それが真の知識として身につきます。短時間で答えを得ることに慣れてしまうと、深く考える力が衰えてしまうのです。

Q3: 1日15分の学習時間で本当に効果があるのですか?

A3: はい、効果があります。15分は1日24時間の1%に過ぎませんが、この1%の考える時間を毎日継続することで、長期的には大きな差が生まれます。重要なのは継続性です。短期的には小さな違いに見えても、積み重ねることで圧倒的な差となって現れます。毎日考える習慣を身につけることが、思考力向上の鍵となります。

Q4: 学習モードを使った時間指定の勉強法はどのように実践すればよいですか?

A4: 「○○について本気で勉強したいから1時間かけて教えて」というように、具体的な時間を指定してAIに依頼します。AIは指定された時間内でカリキュラムを組み、あなたの知識レベルに合わせて段階的に教えてくれます。例えば「売り上げ向上について1時間で教えて」と依頼すれば、その時間をフルに活用した学習計画を立ててくれます。重要なのは、その時間中は集中して思考し続けることです。

Q5: AIを活用しながらも自分の思考力を鍛えるにはどうすればよいですか?

A5: AIに頼りきるのではなく、学んだ内容を自分の言葉で説明する練習が効果的です。ライブ配信で学んだことを話してみる、ブログに書いてみる、人に教えてみるなど、アウトプットの機会を積極的に作りましょう。また、AIからの回答をそのまま受け入れるのではなく、「なぜそうなるのか」「他の可能性はないか」と常に疑問を持ち続けることが重要です。考える時間を意識的に確保し、深く思考する習慣を身につけることが思考力向上につながります。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=cOreyALxzNc

0:00 🎬 導入・挨拶と番組テーマ紹介

1:06 📊 GPTs研究会出演内容の要約

3:23 ⏰ 要約の落とし穴と考える時間の重要性

5:39 📚 学習モード活用法・テクニック編開始

6:44 🎯 時間指定ミニワークショップの実施

7:55 📝 試験対策と比喩・クイズ活用法

10:16 🎥 NotebookLMの動画解説機能への驚き

11:22 📋 ノート・資料を使った理解度チェック

12:31 🧠 考える力の必要性とライブ配信の価値

13:39 🔧 メモリー機能と学習ロードマップ作成

14:39 👋 まとめと視聴者への挑戦提案

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

GPTs研究会モーニングLIVE「生成AIと学び」出演アーカイブ補足

🤖 生成AI ChatGPTやGeminiなどの人工知能技術のこと。現在の教育や仕事のあり方を根本的に変革している技術で、知識の暗記よりも考える力や好奇心を重視する学習スタイルへの転換を促している。単純な質問回答ではなく、学習パートナーとしての活用が重要。

⏱️ 考える時間 短時間で答えを得ることと、時間をかけて深く考えることの価値の違いを表す概念。横田氏は1日の1%(15分)を考える時間に充てることを推奨。この積み重ねが真の学びにつながり、瞬時に答えが出る時代だからこそ、じっくり考える時間の確保が重要になっている。

📚 学習モード ChatGPTやGeminiに搭載された教育特化機能。従来の一問一答形式ではなく、時間をかけて段階的に学習を進める仕組み。ユーザーの理解度に応じてカリキュラムを組み、クイズ生成やガイド形式での学習をサポートする。効果的な学習体験を提供する新しいAI活用法。

💡 体験の重要性 知識を単に得るだけでなく、自分で実際に経験することで血肉化される学びのプロセス。要約を読むだけの3分間の体験と、1時間のライブ配信を聞いて考える体験では得られる知識の質が根本的に異なる。現代の学習において最も重視すべき要素の一つ。

📝 要約の危険性 便利な要約機能が学習機会を奪ってしまう現象。要約を見ただけで満足し、元の内容を深く学ぼうとしなくなる傾向。これにより考える時間が短縮され、真の理解や記憶への定着が妨げられる。生成AI時代における重要な課題として横田氏が警鐘を鳴らしている。

🎥 ライブ配信 リアルタイムで行う動画配信のこと。15分間ノーカットで話し続けることで、頭をフル回転させる訓練になる。学んだ内容を人に教えることで真の理解が深まるため、横田氏は視聴者にもライブ配信での発信を推奨している。現代の学習アウトプット手法として有効。

🧠 メモリー機能 ChatGPTに搭載された過去の会話履歴を記憶する機能。スレッドごとに学習内容を蓄積し、前回の知識を前提とした継続的な会話が可能。個人の学習進度に合わせたパーソナライズされた教育体験を提供する重要な機能として注目されている。

🏫 教育の変化 AI普及により従来の教育システムが根本的に変革されている現象。論文や課題にAIが使われることで、暗記中心から思考力重視へシフト。評価基準も答えではなく調べる過程や好奇心、時間の投資量を重視する方向に変化している。

⚡ 時間の価値 同じ成果でも投じた時間によって学習価値が異なるという概念。1分で要約を読むことと2時間考え抜くことでは、同じ知識を得ても価値が全く違う。AI時代だからこそ、時間をかけて考える価値が重要視されている。1日15分の継続的な学習時間確保を推奨。

🔍 専門用語解説 学習の障壁となる専門用語を分かりやすく解説する学習技法。AIを活用して図解、クイズ、例え話などで理解を促進する。初心者のつまづきポイントを解消し、拒否反応を防ぐ重要な教育手法として、現代の学習において必須のスキルとなっている。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/FmKtRiDKKJs

GPTs研究会モーニングLIVE「生成AIと学び」出演アーカイブ補足

#GPTs研究会 #モーニングLIVE #横田秀珠 #多田啓二 #田中啓之 #積高之 #ジーニー #北平貴之