普通名詞を固有名詞の検索数が上回るブランディングでSEO対策

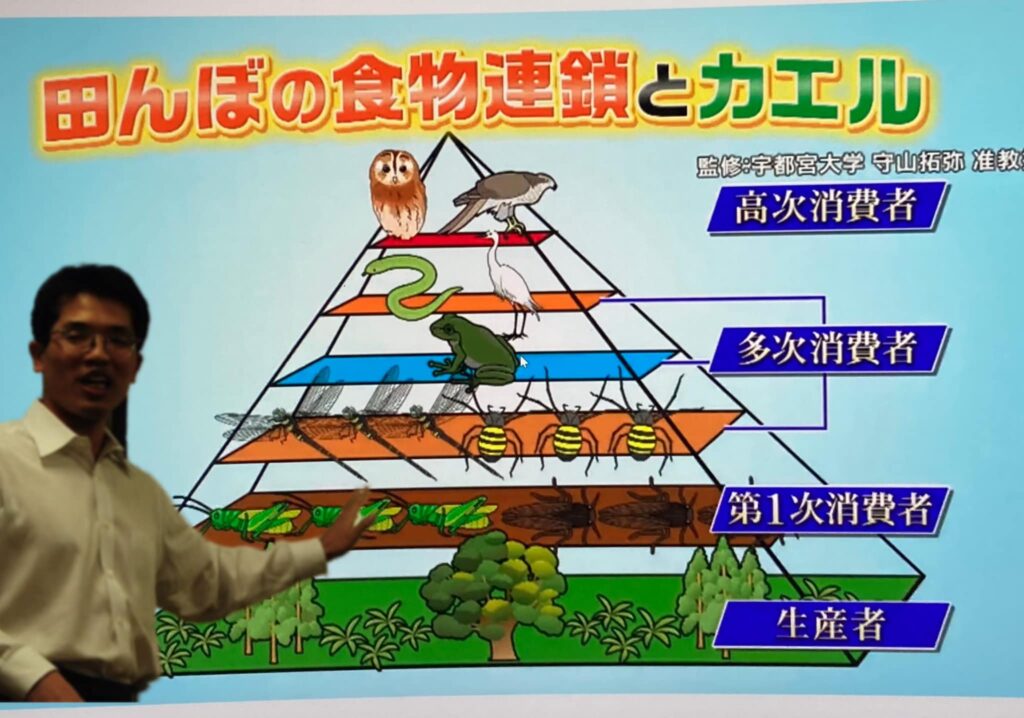

去年に次男が自由研究で

県知事賞の次点だった

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

テーマをテレビで解説して

いた。今年は中学生だけど、

研究どうするのかな?

さて、本題です。

今日は究極のSEO対策について

逆にいえばブランディングを

解説していきたいと思います。

https://www.youtube.com/watch?v=Fs4z7pm_Wt4

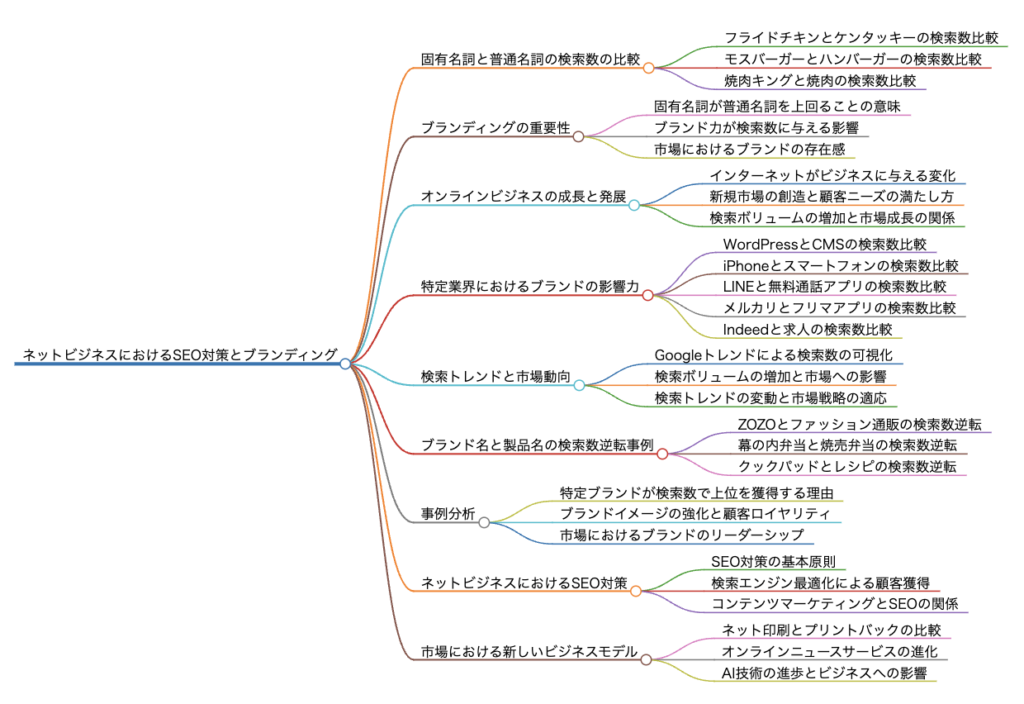

普通名詞を固有名詞の検索数が上回るSEO対策ブランディングの要約

ネットビジネスアナリストの横田秀珠が、2024年6月6日に配信した動画では、SEO対策におけるブランディングの重要性を語る。固有名詞の検索数が普通名詞を上回ることでブランド力が示されると説明し、様々な事例を紹介。例えば、フライドチキンとケンタッキー、スマホとiPhone、レシピとクックパッドの比較を通じて、ブランドが市場を席巻し、検索数を上回ることで成功を収めた例を挙げ、ネットビジネスにおけるブランド戦略の効果を説く。

普通名詞を固有名詞の検索数が上回るSEO対策ブランディング1分で

普通名詞を固有名詞の検索数が上回るブランディングでSEO対策

- はじめに

- 普通名詞の検索数を固有名詞の検索数が上回るブランディングの事例

- フライドチキンとケンタッキー

- CMSとWordPress

- スマホ・スマートフォンとiPhone

- 無料通話アプリとLINE

- フリマアプリとメルカリ

- 求人とIndeed

- 賃貸・不動産とSuumo

- ニュースアプリ・グノシー・スマートニュース

- ChatGPTと生成AI

- 幕の内弁当と焼売弁当

- チラシ印刷・ネット印刷・プリントパック・ラクスル

- ファッション通販とZOZO

- レシピとクックパッド

- おわりに

はじめに

インターネットの普及により、私たちの生活や消費行動は大きく変化しました。特に、検索エンジンの存在は欠かせないものになっています。今回は、普通名詞の検索数を固有名詞の検索数が上回るブランディングについて、具体的な事例を交えながら解説していきます。

普通名詞の検索数を固有名詞の検索数が上回るブランディングの事例

Googleの検索ボリューム上位100件を見ると、YouTubeやYahoo、Amazonといった固有名詞が上位に入っています。一方で、天気やラーメンといった普通名詞も上位にランクインしています。しかし、モスバーガーのようにハンバーガーという普通名詞よりも検索数が多い固有名詞もあります。こうした事例をいくつか見ていきましょう。

フライドチキンとケンタッキー

GoogleトレンドでフライドチキンとケンタッキーのWindowsの検索数を比較してみると、ケンタッキーの検索数がフライドチキンを大きく上回っていることがわかります。つまり、フライドチキンといえばケンタッキーという状態になっているのです。

CMSとWordPress

コンテンツマネージメントシステム(CMS)という言葉よりも、WordPressの検索数が上回るようになりました。2007年頃からWordPressの検索数が伸び始め、今ではCMSといえばWordPressという認識が広がっています。

スマホ・スマートフォンとiPhone

iPhoneの登場により、スマートフォンという言葉が一般的になりました。当初はiPhoneの検索数がスマホやスマートフォンを上回っていましたが、現在では拮抗しています。iPhoneの代名詞としてのブランド力は若干下がり、スマホ全体の一部として認識されつつあります。

無料通話アプリとLINE

LINEのリリースにより、無料通話アプリの検索数を大きく上回りました。カカオトークやViberなどの競合サービスもありましたが、LINEが圧倒的なシェアを獲得。無料通話アプリといえばLINEという状況が生まれました。

フリマアプリとメルカリ

フリマアプリという言葉の検索数を、メルカリの検索数が上回っています。フリマアプリといえばメルカリという認識が広がり、業界の代名詞的な存在になりつつあります。

求人とIndeed

求人という言葉よりもIndeed(インディード)の検索数が多くなっています。2010年頃からIndeedが求人検索のトップに立ち、今では求人といえばIndeedという状況が生まれています。

賃貸・不動産とSuumo

賃貸や不動産の検索数は、Suumo(スーモ)を大きく上回っています。Suumoは業界トップの一角に位置していますが、ホームズやアットホームなどの競合サービスもあり、独占状態ではありません。

ニュースアプリ・グノシー・スマートニュース

ニュースアプリの検索数は、スマートニュースと拮抗しています。一時はグノシーも台頭しましたが、現在はスマートニュースがニュースアプリの代表的存在になりつつあります。

ChatGPTと生成AI

ChatGPTの登場により、生成AIや単にAIという言葉の検索数と拮抗するようになりました。ChatGPTがAIや生成AIの代名詞になる可能性を秘めています。

幕の内弁当と焼売弁当

幕の内弁当を代表するブランドはありませんが、焼売弁当といえば崎陽軒を思い浮かべる人が多いでしょう。特定の商品やジャンルに特化することで、強いブランドイメージを確立することができます。

チラシ印刷・ネット印刷・プリントパック・ラクスル

以前はプリントパックがチラシ印刷やネット印刷の代名詞的存在でしたが、近年はラクスルの検索数が伸びており、プリントパックに並ぼうとしています。

ファッション通販とZOZO

ファッション通販といえばZOZOという認識が広がっています。ZOZOの検索数がファッション通販を大きく上回っており、業界の代表的存在になっています。

レシピとクックパッド とクラシル

レシピといえばクックパッドというイメージが強かったものの、近年はクラシルなどの動画レシピの台頭により、クックパッドの優位性が揺らいでいます。レシピ分野では今後も変化が予想されます。

おわりに

普通名詞の検索数を固有名詞の検索数が上回る状態は、そのブランドが業界で圧倒的な存在感を示していることの表れです。新しい市場やジャンルを開拓する際には、自社のブランド名を広く認知させ、業界の代名詞になることが重要だといえるでしょう。

今回は、普通名詞と固有名詞の検索数の関係性について、様々な事例を交えながら解説してきました。インターネットの世界では、ブランディングが非常に重要な要素であり、SEO対策にも直結するといえます。自社のブランド力を高め、業界の代表的存在になることで、検索上位を独占し、大きな成果を上げることができるでしょう。

よくある質問

Q1. 普通名詞の検索数を固有名詞の検索数が上回るブランディングの意味は何ですか?

A1. 普通名詞よりも特定のブランド名(固有名詞)の検索数が多い状態になることを指します。これは、その業界や分野において、そのブランドが圧倒的な知名度と市場シェアを獲得していることを意味します。

Q2. フライドチキンの検索数とケンタッキーの検索数の関係はどうなっていますか?

A2. ケンタッキーの検索数がフライドチキンの検索数を大幅に上回っています。つまり、フライドチキンという普通名詞よりも、ケンタッキーという固有名詞の方が多く検索されているということです。

Q3. LINEはどのようにして無料通話アプリ市場で優位に立ったのですか?

A3. 2011年6月にLINEがリリースされた後、無料通話アプリという普通名詞の検索数を大きく上回りました。他社の類似サービスもありましたが、LINEが圧倒的なシェアを獲得し、無料通話アプリといえばLINEという状態になりました。

Q4. Indeed(インディード)は求人市場でどのような位置づけにありますか?

A4. 2010年頃からIndeedの検索数が求人という普通名詞の検索数を上回るようになりました。これは、求人検索といえばIndeedという状況が生まれたことを示しています。

Q5. ChatGPTと生成AIの検索数の関係から何がわかりますか?

A5. ChatGPTの検索数が生成AIという普通名詞の検索数と拮抗しており、さらにはAIという言葉の検索数とも競っています。これは、ChatGPTがAIや生成AIの代名詞になりつつあることを示唆しています。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=FYQ-ogjJRqY

0:00 👋 導入部分とテーマ紹介

1:07 🍗 ケンタッキーとフライドチキンの例

2:16 🔍 Googleトレンドでの検索ボリューム比較

3:27 📊 検索上位100件のデータ分析

4:32 💻 CMSとWordPressの逆転現象

5:41 📱 スマホとiPhoneのブランド価値変遷

6:49 📞 無料通話アプリとLINEの台頭

7:56 👔 Indeedと求人の検索数比較

9:03 🏠 賃貸とSuumoの比較

10:11 📰 ニュースアプリとスマートニュースの競争

11:18 🤖 ChatGPTと生成AIの検索トレンド

12:25 🍱 幕の内弁当とマックの内弁当

13:33 🛍️ ZOZOとファッション通販のブランド化

14:36 🍳 レシピサイトの競争と未来予測

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

普通名詞の検索数を固有名詞の検索数が上回るSEO対策マインドマップ

普通名詞を固有名詞の検索数が上回るブランディング注目キーワード

💡SEO対策

SEO対策とは、ウェブサイトを検索エンジンに最適化することによって、検索結果の上位表示を目指す手法のことを指します。このビデオでは、固有名詞の検索数が上回ることでブランドが強化され、SEO対策における究極の目標が達成されると説明されています。例えば、’フライドチキン’という一般名詞よりも’ケンタッキー’というブランド名の方が検索数が高くなることで、SEO対策の成功が示されています。

💡ブランディング

ブランディングとは、企業や製品のイメージや価値を顧客に伝えるプロセスを指します。ビデオでは、固有名詞の検索数が一般名詞を上回ることでブランディングの成功が示されると語られており、これは企業が市場で認知され、顧客の心に深く根付いていることを意味します。例えば、’明治’というブランド名が’チョコレート’という一般名詞を上回ることで、ブランディングの効果が語されています。

💡Googleトレンド

Googleトレンドは、Google検索における特定のキーワードの検索ボリュームの変化を示すサービスです。ビデオでは、’フライドチキン’と’ケンタッキー’の検索ボリュームを比較し、ブランディングの効果を示すためにGoogleトレンドのデータを使用しています。クリスマスシーズンにおける’ケンタッキー’の検索数の急上昇が、ブランディング力の強さを物語っています。

💡検索ボリューム

検索ボリュームとは、特定のキーワードに対する検索の頻度を意味します。ビデオでは、検索ボリュームが高くなることで、そのキーワードが人気のあるブランディングされた製品やサービスであることを示す指標とされています。例えば、’YouTube’の検索ボリュームが非常に高いことから、そのプラットフォームの人気がうかがえます。

💡CMS

CMSはContent Management Systemの略で、ウェブサイトのコンテンツを管理するためのシステムを指します。ビデオでは、CMSという一般名詞と’WordPress’という固有名詞の検索ボリュームを比較し、特定のCMSが市場で優位性を獲得していることを示しています。’WordPress’がCMSを上回る検索ボリュームを持つことから、その普及度と市場での支持が理解できます。

💡iPhone

iPhoneはアップル社が開発したスマートフォンであり、ビデオではブランディングの成功例として挙げられています。iPhoneが’スマホ’という一般名詞を上回る検索ボリュームを持つことで、そのブランドの市場での影響力と認知度が示されています。これはiPhoneがスマートフォン市場におけるブランディングの象徴と言えるでしょう。

💡LINE

LINEは無料の通信アプリであり、ビデオではブランディングの影響力を示す例として紹介されています。’無料通話アプリ’という一般名詞に対して、LINEというブランド名が検索ボリュームで上回ることで、そのアプリが市場でブランディングされたサービスであることがわかります。LINEは通信アプリの中で特に人気があり、他のアプリよりも優位な市場シェアを獲得しています。

💡メルカリ

メルカリはオンラインのフリマアプリであり、ビデオではブランディングが成功した例として挙げられています。’フリマアプリ’という一般名詞に対して、メルカリというブランド名が検索ボリュームで上回ることで、そのアプリが市場でブランディングされたサービスであることが示されています。メルカリは、日本で最も人気のある二手市場のプラットフォームの一つです。

💡スマートニュース

スマートニュースはニュースアプリの1つで、ビデオではブランディングの進展を示す例として紹介されています。’ニュースアプリ’という一般名詞に対する検索ボリュームを比較し、スマートニュースがその分野でブランディングの進歩を示していると語られています。ニュースアプリの中でも、スマートニュースは市場での認知度が高く、ブランディングの成功を体現しています。

💡ChatGPT

ChatGPTは人工知能による対話型AIサービスで、ビデオではブランディングと検索ボリュームの増加を示す例として挙げられています。’生成AI’という一般名詞に対して、ChatGPTというブランド名が検索ボリュームで上回ることで、その技術が市場でブランディングされたサービスであることがわかります。ChatGPTはAI技術の中で特に注目されており、そのブランディングの効果が検索データからも確認できます。

中小企業の経営者向け: 新規事業の成功を目指すためのブランディングとSEO対策

1-1 ブランディングとは何か

ブランディングとは、企業や製品・サービスに独自の価値や個性を与え、競合他社との差別化を図ることです。ブランディングは単なるロゴやデザインの作成ではなく、企業の理念や価値観、ストーリーを顧客に伝え、信頼関係を構築することが目的です。効果的なブランディングは、顧客の心に残るブランドイメージを創造し、ロイヤルティを高めることにつながります。ブランディングは長期的な視点で取り組むべきであり、一貫性のあるメッセージと顧客との継続的なコミュニケーションが不可欠です。中小企業にとって、ブランディングは限られたリソースの中で差別化を図り、競争力を高めるための重要な戦略といえます。

1-2 中小企業におけるブランディングのメリット

中小企業にとってブランディングは、大企業との競争に打ち勝つために不可欠な戦略です。ブランディングのメリットは多岐にわたります。まず、顧客との信頼関係を築くことで、リピート購入や口コミによる新規顧客の獲得が期待できます。また、独自のブランドイメージを確立することで、競合他社との差別化が図れ、価格競争に巻き込まれるリスクを減らすことができます。ブランディングは、優秀な人材の確保にも役立ちます。魅力的なブランドイメージを持つ企業は、求職者からの関心を集めやすく、優秀な人材を惹きつけることができます。さらに、ブランド力のある企業は、協力企業や投資家からの信頼も得やすく、事業拡大の機会を得ることができます。中小企業がブランディングに取り組むことで、事業の成長と安定した経営を実現できるのです。

1-3 ブランディング戦略の立て方

ブランディング戦略を立てる際には、自社の強みや独自性を明確にすることが重要です。まず、自社の理念や価値観を見直し、顧客にどのような価値を提供できるかを考えます。次に、ターゲット顧客を明確にし、その顧客のニーズや好みを深く理解することが必要です。競合他社の分析も欠かせません。競合他社のブランドポジショニングを把握し、自社の差別化ポイントを明確にします。これらの情報を基に、自社のブランドコンセプトを決定します。ブランドコンセプトは、顧客に提供する価値と独自性を端的に表現したものです。ブランドコンセプトに基づき、ロゴやデザイン、メッセージ、顧客とのコミュニケーション方法などを具体的に定めていきます。ブランディング戦略は一朝一夕で完成するものではありません。継続的な改善と調整が必要です。顧客からのフィードバックを積極的に取り入れ、ブランドイメージを磨き上げていくことが重要です。

1-4 一貫性のあるブランドメッセージの作成

一貫性のあるブランドメッセージは、顧客との信頼関係を築く上で非常に重要です。ブランドメッセージは、企業の理念や価値観、ブランドコンセプトを反映したものでなければなりません。メッセージは明確で簡潔であり、顧客に強く訴求するものでなければなりません。また、メッセージは、あらゆる顧客接点で一貫性を保つ必要があります。ウェブサイト、広告、パッケージ、顧客サービスなど、あらゆる場面で統一されたメッセージを発信することが重要です。一貫性のないメッセージは、顧客に混乱を与え、ブランドへの信頼を損ねる可能性があります。ブランドメッセージを作成する際には、顧客の視点に立つことが大切です。顧客がブランドに期待するものは何か、どのようなメッセージが心に響くかを考えます。また、メッセージは、時代の変化に合わせて柔軟に進化させていく必要があります。ただし、ブランドの核となる価値観は変えてはいけません。一貫性のあるブランドメッセージは、顧客との長期的な関係構築に役立ちます。

1-5 ブランドイメージの維持と強化

ブランドイメージを維持し、強化していくことは、ブランディングにおいて非常に重要な課題です。一度確立したブランドイメージは、継続的な努力によって維持していく必要があります。ブランドイメージを維持するためには、品質の高い製品・サービスを提供し続けることが不可欠です。顧客の期待を裏切ることは、ブランドイメージに大きなダメージを与えます。また、顧客とのコミュニケーションを継続的に行い、顧客の声に耳を傾けることが重要です。顧客からのフィードバックを積極的に取り入れ、製品・サービスの改善に役立てることが求められます。ブランドイメージを強化するためには、ブランドストーリーを効果的に活用することが有効です。ブランドの歴史や背景、製品・サービスの独自性を物語として伝えることで、顧客の共感を得ることができます。また、社会貢献活動や環境保護への取り組みなど、企業の社会的責任を果たすことも、ブランドイメージの強化につながります。ブランドイメージの維持と強化は、長期的な視点で取り組むべき課題です。一貫性のある行動と、顧客との継続的なコミュニケーションが、ブランドイメージを高めるための鍵となります。

1-6 ブランドロゴとデザインの重要性

ブランドロゴとデザインは、ブランドの視覚的なアイデンティティを表現する重要な要素です。ロゴは、企業や製品・サービスの個性を端的に表現し、顧客の記憶に残るものでなければなりません。優れたロゴは、シンプルで明快であり、様々なメディアやサイズに適応できる柔軟性を持っています。また、ロゴは、ブランドの色彩やフォント、デザインの基本的な要素を定めるガイドラインとしての役割も果たします。ロゴを中心に、一貫性のあるデザインを展開することで、ブランドの視覚的な統一性を保つことができます。パッケージ、ウェブサイト、広告など、あらゆる顧客接点でのデザインは、ブランドの個性や価値観を反映したものでなければなりません。デザインは、単なる美しさだけでなく、使いやすさや機能性も考慮する必要があります。ブランドロゴとデザインは、顧客の心理に大きな影響を与えます。優れたデザインは、顧客に好感を与え、ブランドへの信頼を高めることができます。一方、粗悪なデザインは、ブランドイメージを損ねる恐れがあります。ブランドロゴとデザインは、ブランディング戦略において欠かせない要素であり、専門家の力を借りることも検討すべきでしょう。

1-7 ストーリーテリングを活用したブランディング

ストーリーテリングは、ブランドの個性や価値観を伝える上で非常に効果的な手法です。ブランドストーリーを通じて、顧客に感情的な共感を呼び起こすことができます。ストーリーテリングを活用したブランディングでは、企業の歴史や背景、製品・サービスの開発秘話など、ブランドにまつわる様々なエピソードを物語として伝えていきます。ストーリーは、創業者の想いや情熱、困難を乗り越えてきた経緯など、人間的な側面を含むことが重要です。顧客は、ブランドに感情的な結びつきを感じることで、ブランドへの愛着や信頼を深めていきます。ストーリーテリングは、様々な媒体を通じて行うことができます。ウェブサイトやパンフレット、動画など、多様なチャネルを活用して、ブランドストーリーを発信していきます。また、企業の社会貢献活動や環境保護への取り組みなども、ストーリーテリングの素材として活用できます。ブランドストーリーを通じて、企業の価値観や社会的責任を伝えることで、顧客の共感を得ることができます。ストーリーテリングを効果的に活用するためには、ターゲット顧客を深く理解することが重要です。顧客の感性やニーズに合ったストーリーを展開することで、ブランドへの共感を高めることができます。ストーリーテリングは、ブランドの個性を際立たせ、顧客との感情的な絆を深めるための強力なツールなのです。

SEO対策でオンラインプレゼンスを強化

2-1 SEO対策とは何か

SEO対策とは、検索エンジン最適化(Search Engine Optimization)の略で、自社のウェブサイトを検索エンジンの上位に表示させるための取り組みを指します。検索エンジンは、GoogleやYahooなどのサイトで、ユーザーが特定のキーワードを入力すると、関連性の高いウェブページを検索結果として表示します。SEO対策は、自社のウェブサイトを検索エンジンにとって関連性の高いページとして認識させ、検索結果の上位に表示させることを目的としています。SEO対策には、オンページSEOとオフページSEOの2つの手法があります。オンページSEOは、ウェブサイトのコンテンツや構造を最適化することで、検索エンジンに対してページの関連性を高める手法です。一方、オフページSEOは、外部サイトからの被リンクを増やすことで、ウェブサイトの権威性を高める手法です。SEO対策を行うことで、自社のウェブサイトの検索順位が上昇し、潜在的な顧客にアプローチすることができます。検索結果の上位に表示されるサイトは、ユーザーから信頼性が高いと認識され、アクセス数の増加や問い合わせの増加につながります。新規事業を立ち上げる際には、SEO対策を早期から取り入れることが重要です。競合他社に先行して検索順位を上げることで、オンラインでの存在感を高め、事業の成長を加速させることができるのです。

2-2 検索エンジンの仕組みを理解する

SEO対策を効果的に行うためには、検索エンジンの仕組みを理解することが重要です。検索エンジンは、インターネット上の膨大なウェブページを巡回し、そのコンテンツや構造を分析してインデックス(索引)を作成しています。ユーザーが検索キーワードを入力すると、検索エンジンはインデックスから関連性の高いページを抽出し、独自のアルゴリズムに基づいて検索結果を表示します。検索エンジンのアルゴリズムは非常に複雑で、200以上の要因を考慮していると言われています。主要な要因としては、キーワードの出現頻度や位置、ページの構造や読みやすさ、外部サイトからの被リンク数や質などが挙げられます。また、検索エンジンは、ユーザーの検索意図を理解し、より満足度の高い検索結果を提供することを目指しています。したがって、単にキーワードを詰め込むだけでなく、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供することが重要です。検索エンジンのアルゴリズムは常に進化しており、定期的にアップデートが行われています。過去には、ページの関連性よりも被リンク数を重視するアルゴリズムが主流でしたが、現在では、コンテンツの質や関連性により重点が置かれるようになっています。SEO対策を行う上では、検索エンジンの最新の動向を追いかけ、適切な対策を講じていく必要があります。

2-3 キーワードリサーチの方法

キーワードリサーチは、SEO対策の基本であり、ユーザーがどのようなキーワードで検索しているかを調査することから始まります。キーワードリサーチを行う上では、自社の製品・サービスに関連する主要なキーワードを洗い出すことが重要です。その際、ユーザーの検索意図を理解することが必要です。

2-4 オンページSEOの基本

オンページSEOとは、ウェブサイトのコンテンツや構造を最適化することで、検索エンジンに対してページの関連性を高める手法です。オンページSEOの基本は、キーワードを適切に配置することから始まります。タイトルタグ、メタディスクリプション、見出しタグ、本文中に、ターゲットキーワードを自然な形で盛り込むことが重要です。ただし、キーワードを過剰に使用すると、ユーザーの読み心地が悪くなるだけでなく、検索エンジンからペナルティを受ける恐れがあります。キーワードの配置とともに、コンテンツの質を高めることも欠かせません。ユーザーにとって価値のある情報を提供し、読みやすく魅力的なコンテンツを作成することが求められます。また、ウェブサイトの構造も重要な要素です。ユーザーが探している情報にたどり着きやすいように、サイトマップを作成し、内部リンク構造を最適化します。さらに、ウェブサイトのロードスピードを高速化することも、オンページSEOでは重要な施策となります。オンページSEOは、継続的に改善を重ねていくことが必要です。アクセス解析ツールを活用して、ユーザーの行動を分析し、改善点を見つけていきます。オンページSEOは地道な作業ではありますが、ウェブサイトの検索順位を高め、事業の成長を促進する上で欠かせない取り組みなのです。

2-5 オフページSEOの基本

オフページSEOとは、外部サイトからの被リンクを増やすことで、ウェブサイトの権威性を高める手法です。検索エンジンは、多くの外部サイトからリンクされているページを、信頼性の高いページとして評価する傾向があります。オフページSEOでは、自社サイトへの被リンクを増やすために、様々な施策を行います。代表的な施策としては、事業関連のディレクトリサイトへの登録、業界関連のブログへのゲストポスト寄稿、プレスリリースの配信などが挙げられます。また、ソーシャルメディアでの情報発信も、オフページSEOでは重要な役割を果たします。自社の製品・サービスに関する情報を、TwitterやFacebookなどで積極的に発信することで、ユーザーの関心を集め、自然な形での被リンクを獲得することができます。オフページSEOを行う上では、被リンクの質を重視することが重要です。単に被リンク数を増やすだけでなく、自社サイトと関連性の高い、信頼性の高いサイトからのリンクを獲得することを目指します。また、被リンクを急激に増やすことは、検索エンジンから不自然な行為とみなされる恐れがあるため、徐々に被リンク数を増やしていくことが求められます。オフページSEOは、オンページSEOと並行して行うことで、相乗効果を発揮します。両者をバランス良く組み合わせることで、ウェブサイトの検索順位を効果的に高めることができるのです。

2-6 モバイルフレンドリーなサイト作り

スマートフォンの普及に伴い、モバイル端末からのウェブサイトへのアクセスが増加しています。これに対応するため、モバイルフレンドリーなウェブサイトを作ることが、SEO対策において重要な要素となっています。モバイルフレンドリーなサイトとは、スマートフォンなどの小さな画面でも読みやすく、操作しやすいように最適化されたサイトのことを指します。具体的には、レスポンシブデザインを採用し、画面サイズに応じてレイアウトが自動的に調整されるようにします。また、ボタンやリンクのサイズを十分に大きくし、タップしやすいようにすることも重要です。モバイルフレンドリーなサイト作りは、ユーザーの利便性を高めるだけでなく、検索エンジンからの評価にも影響します。Googleは、モバイルフレンドリーであることを検索順位の判断基準の一つとしており、モバイル対応していないサイトは検索結果で不利になる可能性があります。さらに、モバイルフレンドリーなサイトは、ロードスピードも重要な要素となります。モバイル端末では、通信速度が遅いことがあるため、サイトの表示速度が遅いと、ユーザーが離脱してしまう恐れがあります。画像の最適化や、不要なプラグインの削除など、サイトの高速化に向けた取り組みが求められます。新規事業のウェブサイトを立ち上げる際には、モバイルファーストでデザインすることが推奨されます。スマートフォンでの表示を最優先に考え、PCでの表示は二の次とする考え方です。モバイルフレンドリーなサイト作りは、SEO対策だけでなく、ユーザーの満足度を高め、事業の成功に直結する重要な取り組みなのです。

2-7 コンテンツマーケティングとSEOの連携

コンテンツマーケティングとは、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供することで、ブランド認知度や顧客ロイヤリティを高める手法です。コンテンツマーケティングとSEOは密接に関係しており、両者を連携させることで、より効果的なオンラインマーケティングが可能になります。コンテンツマーケティングでは、ブログ記事、動画、インフォグラフィックなど、様々な形式のコンテンツを制作します。これらのコンテンツは、ユーザーにとって有益な情報を提供するだけでなく、SEO対策にも役立ちます。キーワードを適切に盛り込んだコンテンツは、検索エンジンから高く評価され、検索順位の上昇につながります。また、優れたコンテンツは、外部サイトからの自然な被リンクを獲得しやすく、オフページSEOにも貢献します。一方、SEOの観点からコンテンツマーケティングを見ると、検索順位の高いキーワードを狙ったコンテンツ制作が重要になります。キーワードリサーチを行い、ユーザーのニーズや検索意図を理解した上で、最適なコンテンツを作成することが求められます。また、コンテンツの更新頻度も、SEOにおいて重要な要素の一つです。定期的に新しいコンテンツを追加することで、検索エンジンからの評価を高めることができます。コンテンツマーケティングとSEOの連携を効果的に行うためには、両者を統合的に捉える必要があります。コンテンツ制作とSEO対策を別個のものとして扱うのではなく、SEOを意識したコンテンツマーケティング、コンテンツ制作を通じたSEO対策という視点が重要です。両者が相互に補完し合うことで、オンラインでの存在感を高め、事業の成長を加速させることができるのです。

新規事業のブランディング戦略

3-1 ターゲット市場の特定

新規事業のブランディング戦略を立てる上で、まず取り組むべきことはターゲット市場の特定です。ターゲット市場とは、自社の製品・サービスが提供する価値を最も必要としている顧客セグメントのことを指します。ターゲット市場を明確にすることで、効果的なブランドメッセージの発信や、マーケティング施策の最適化が可能になります。ターゲット市場を特定するためには、市場調査が欠かせません。自社の製品・サービスに対するニーズや、競合他社の動向、市場規模や成長性など、様々な情報を収集・分析することが重要です。また、ターゲット顧客の属性や行動パターン、購買決定プロセスなども詳細に理解する必要があります。これらの情報を基に、自社の製品・サービスが提供する独自の価値を明確にし、その価値を最も必要としている顧客セグメントを特定します。ターゲット市場は、できるだけ具体的に設定することが望ましいですが、あまりにニッチ過ぎると市場規模が小さくなってしまいます。一方、広く設定し過ぎると、ブランドメッセージがぼやけてしまう恐れがあります。自社の強みと市場の魅力度を考慮しながら、最適なターゲット市場を見極めることが重要です。ターゲット市場を特定したら、その市場に対して、自社の製品・サービスがどのような価値を提供できるのかを明確にします。その価値を端的に表現したブランドメッセージを発信することで、ターゲット顧客の心に響くブランディングを実現することができるのです。

3-2 市場調査と競合分析

新規事業のブランディング戦略を立てる上で、市場調査と競合分析は欠かせないプロセスです。市場調査では、ターゲット市場の規模や成長性、トレンドなどを把握します。また、潜在顧客のニーズや課題、購買行動なども詳細に分析します。これらの情報を基に、自社の製品・サービスが提供する独自の価値を明確にし、競合他社との差別化ポイントを見極めることができます。競合分析では、競合他社のブランドポジショニングや、製品・サービスの特徴、価格帯、ターゲット顧客などを詳細に調査します。また、競合他社のマーケティング戦略や、オンラインでの評判なども分析の対象となります。競合分析を通じて、自社の強みと弱みを把握し、競合他社との差別化ポイントを明確にすることができます。市場調査と競合分析を行う際には、一次情報と二次情報の両方を活用することが重要です。一次情報とは、顧客インタビューやアンケート調査など、直接顧客から得られる情報のことを指します。一方、二次情報とは、業界レポートや競合他社のウェブサイトなど、既存の情報源から得られる情報のことを指します。両者を組み合わせることで、より多角的な視点から市場と競合他社を分析することができます。市場調査と競合分析で得られた知見は、ブランドポジショニングの策定や、マーケティング戦略の立案に活かされます。自社の強みと市場の機会を掛け合わせることで、競争優位性のあるブランドを構築することができるのです。市場調査と競合分析は、新規事業の成功を左右する重要なプロセスであり、継続的に実施していくことが求められます。

3-3 独自の価値提案(USP)を明確にする

新規事業のブランディングにおいて、独自の価値提案(USP: Unique Selling Proposition)を明確にすることは非常に重要です。USPとは、競合他社にはない、自社の製品・サービスが提供する独自の価値のことを指します。USPを明確にすることで、ターゲット顧客に対して、自社を選ぶ明確な理由を提示することができます。USPを設定する際には、自社の強みと、ターゲット顧客のニーズを掛け合わせることが重要です。市場調査と競合分析で得られた知見を基に、自社の製品・サービスが持つ独自性を見極めます。その独自性が、ターゲット顧客の課題解決や価値提供につながるものであれば、強力なUSPになり得ます。例えば、「業界最速の配送スピード」「最先端の技術を活用したサービス」「手厚いカスタマーサポート」など、競合他社にはない独自の価値を提案することで、顧客の関心を引き付けることができます。USPは、シンプルで明確であることが重要です。複雑な説明ではなく、一言で表現できるような、印象的なフレーズを設定します。そのフレーズを、ブランドメッセージやキャッチコピーとして活用することで、ターゲット顧客の心に残るブランディングを実現することができます。USPは、製品・サービスの開発やマーケティング戦略にも大きな影響を与えます。USPを実現するために、製品・サービスの機能や品質を高めたり、独自のマーケティング施策を展開したりすることが求められます。USPは、自社のブランドアイデンティティの中核を成すものであり、全社的な取り組みとして位置づける必要があります。USPを明確にし、全社一丸となって実現することで、強力なブランドを構築することができるのです。

3-4 ブランドポジショニングの確立

ブランドポジショニングとは、競合他社との関係性の中で、自社のブランドがどのように位置づけられるかを明確にすることです。ブランドポジショニングを確立することで、ターゲット顧客の心の中に、自社のブランドイメージを明確に植え付けることができます。ブランドポジショニングを設定する際には、自社の強みと独自の価値提案(USP)を起点に、競合他社との差別化ポイントを明確にすることが重要です。また、ターゲット顧客のニーズや好みを深く理解し、その心に響くポジショニングを設定する必要があります。例えば、「最高品質の製品を提供する高級ブランド」「手頃な価格で気軽に利用できるサービス」「環境に配慮した持続可能なブランド」など、競合他社との比較の中で、自社のブランドの立ち位置を明確に示すことが求められます。ブランドポジショニングは、製品・サービスの開発やマーケティング戦略、ブランドメッセージの発信など、あらゆる事業活動の指針となります。ブランドポジショニングに沿って、一貫性のある事業展開を行うことで、ターゲット顧客の心に強固なブランドイメージを築くことができます。ただし、ブランドポジショニングは、一度設定したら終わりではありません。市場の変化や競合他社の動向に応じて、柔軟に見直していく必要があります。ターゲット顧客のニーズや好みの変化を敏感に捉え、それに合わせてブランドポジショニングを進化させることが重要です。ブランドポジショニングは、自社のブランドの在り方を規定する重要な概念です。競合他社との差別化を図りながら、ターゲット顧客の心に響くブランドポジショニングを確立することで、強力なブランド構築の基盤を築くことができるのです。

3-5 ブランドガイドラインの作成

ブランドガイドラインは、ブランドの視覚的・言語的な表現方法を規定したルールブックです。ロゴやカラー、フォント、写真スタイル、トーン&マナーなど、ブランドを表現する上での基本的な要素を定義し、一貫性のあるブランド体験を提供するための指針となります。ブランドガイドラインを作成する目的は、ブランドの一貫性を維持し、ブランドイメージを強化することです。企業の規模が大きくなるほど、様々な部署や担当者がブランドに関わることになります。その際、ブランドガイドラインがあることで、全社的にブランドの表現方法を統一することができます。これにより、ステークホルダーに対して、一貫性のあるブランド体験を提供することが可能になります。ブランドガイドラインには、以下のような要素が含まれます:

- ブランドのミッション、ビジョン、バリュー

- ロゴデザインとその使用ルール

- カラーパレットと使用方法

- タイポグラフィ(フォント)の指定

- 写真・イラストのスタイル

- 言語表現のトーン&マナー

- 各種デザインテンプレート

ブランドガイドラインを作成する際は、ブランドのコンセプトやポジショニングを深く理解した上で、それを視覚的・言語的に表現する必要があります。また、実際の運用を想定し、分かりやすく実践的なルールを設定することが重要です。ブランドガイドラインは、一度作成したら終わりではありません。ブランドの進化に合わせて、定期的に更新していく必要があります。また、ガイドラインの内容が全社的に浸透するよう、社内教育を行うことも重要です。ブランドガイドラインは、ブランドマネジメントにおける重要なツールです。一貫性のあるブランド体験を提供することで、ステークホルダーとの信頼関係を築き、ブランド価値を高めることができるのです。

3-6 顧客エンゲージメントを高める方法

顧客エンゲージメントとは、顧客と企業との間に築かれる感情的な絆のことを指します。顧客エンゲージメントが高い状態とは、顧客が企業やブランドに対して強い愛着や信頼を抱き、積極的に関わろうとする状態を意味します。顧客エンゲージメントを高めることは、長期的な顧客ロイヤリティの獲得につながり、ブランド価値の向上に寄与します。顧客エンゲージメントを高めるためには、以下のような方法が有効です:

- 優れた顧客体験の提供:製品・サービスの品質だけでなく、購買プロセスや顧客サポートなど、あらゆる顧客接点において、期待を上回る体験を提供することが重要です。

- パーソナライゼーション:顧客一人ひとりのニーズや好みに合わせたパーソナライズされた体験を提供することで、顧客との感情的な絆を深めることができます。

- コミュニティの形成:同じ興味・関心を持つ顧客同士が交流できるコミュニティを形成することで、ブランドへの帰属意識を高めることができます。

- 顧客の声に耳を傾ける:顧客からのフィードバックに真摯に耳を傾け、製品・サービスの改善に活かすことで、顧客との信頼関係を築くことができます。

- 価値観の共有:企業の価値観や社会的責任への取り組みを顧客と共有することで、ブランドへの共感を高めることができます。

- 顧客との共創:顧客を製品・サービスの開発プロセスに巻き込むことで、当事者意識を高め、エンゲージメントを深めることができます。

顧客エンゲージメントを高めるためには、一過性のキャンペーンではなく、長期的な視点に立った取り組みが必要です。顧客との継続的なコミュニケーションを通じて、信頼関係を築き、ブランドへの愛着を育むことが重要です。また、顧客エンゲージメントは、企業文化や従業員エンゲージメントとも密接に関係しています。社内外のステークホルダーが一体となって、顧客中心の価値観を共有することが求められます。顧客エンゲージメントを高めることは、ブランド構築における重要な要素です。顧客との感情的な絆を深めることで、長期的な顧客ロイヤリティを獲得し、ブランド価値を高めることができるのです。

3-7 成長に伴うブランドの進化と適応

新規事業が成長を遂げる中で、ブランドも進化し、変化する市場環境に適応していく必要があります。事業の成長に伴い、顧客のニーズや競合環境が変化する中で、ブランドを適切に進化させることが重要です。ブランドの進化と適応における重要な要素は以下の通りです:

- 顧客理解の深化:事業の成長に伴い、顧客のニーズや行動パターンも変化します。継続的な市場調査を通じて、顧客理解を深化させ、ブランドの方向性を見直すことが重要です。

- ブランドポジショニングの再定義:市場環境の変化に応じて、ブランドポジショニングを再定義する必要があります。競合他社との差別化を図りながら、顧客のニーズに合わせてブランドの立ち位置を調整することが求められます。

- 製品・サービスの進化:顧客のニーズや技術の進歩に合わせて、製品・サービスを進化させることが重要です。ブランドの本質的な価値は維持しつつ、時代に合った製品・サービスを提供することが求められます。

- ブランドメッセージの更新:ブランドの進化に合わせて、ブランドメッセージも更新する必要があります。変化する顧客のニーズや市場環境に合わせて、ブランドの価値提案を再定義し、わかりやすく伝えることが重要です。

- ビジュアルアイデンティティの刷新:ブランドの進化に合わせて、ロゴやデザインなどのビジュアルアイデンティティを刷新することも検討すべきです。ただし、ブランドの一貫性を維持しつつ、段階的に変更を加えることが重要です。

- 社内文化の変革:ブランドの進化には、社内文化の変革も欠かせません。従業員がブランドの新しい方向性を理解し、実践できるよう、社内教育やコミュニケーションを強化することが求められます。

ブランドの進化と適応は、長期的な視点に立って取り組む必要があります。短期的な売上や利益を追求するのではなく、ブランドの本質的な価値を守りながら、時代の変化に合わせて柔軟に対応することが重要です。また、ブランドの進化と適応には、経営層の強いリーダーシップが不可欠です。トップダウンでブランドの方向性を示し、組織全体でブランドの進化を推進することが求められます。ブランドの進化と適応は、持続的な成長のための重要な要素です。市場環境の変化に柔軟に対応しながら、ブランドの価値を高め続けることが、長期的な競争優位性の獲得につながるのです。

SEO対策で成功するための実践的なテクニック

4-1 高品質なコンテンツの作成

SEO対策において、高品質なコンテンツの作成は非常に重要な要素です。検索エンジンは、ユーザーにとって価値のある情報を提供することを目的としているため、質の高いコンテンツを提供することが、検索順位の向上につながります。高品質なコンテンツとは、以下のような特徴を持つものです:

- ユーザーの検索意図に合致している

- 専門性が高く、信頼できる情報が含まれている

- 読みやすく、理解しやすい構成になっている

- オリジナリティがあり、他サイトにはない情報が含まれている

- 適切なキーワードが自然に盛り込まれている

- 十分な文字数と情報量がある

高品質なコンテンツを作成するためには、まず、ターゲットとなるキーワードを設定し、そのキーワードに関連する情報を徹底的にリサーチすることが重要です。信頼できる情報源から情報を収集し、自社の専門性を活かして、オリジナルの視点を盛り込むことが求められます。また、コンテンツの構成を工夫することも重要です。見出しやパラグラフを適切に使い分け、読みやすい文章を心がけます。画像や動画などの視覚的要素を取り入れることで、ユーザーの理解を助けることもできます。さらに、コンテンツの更新頻度も重要な要素です。定期的に新しい情報を追加したり、既存のコンテンツを更新したりすることで、検索エンジンからの評価を高めることができます。加えて、ユーザーからの反応を見ながら、コンテンツの改善を続けることも重要です。高品質なコンテンツは、SEO対策だけでなく、ブランディングにおいても重要な役割を果たします。専門性の高い情報を提供することで、ブランドの信頼性を高め、顧客との関係性を強化することができます。また、オリジナルのコンテンツは、ブランドの差別化にも役立ちます。高品質なコンテンツ作りは、継続的な取り組みが必要ですが、SEOとブランディングの両面で大きな効果を生み出すことができる、重要な施策なのです。

4-2 ローカルSEOの重要性と方法

ローカルSEOとは、特定の地域を対象としたSEO対策のことを指します。地域密着型のビジネスを展開する中小企業にとって、ローカルSEOは非常に重要な施策となります。ローカルSEOを行うことで、地域の潜在顧客を効果的に取り込むことができます。ローカルSEOの主な方法は以下の通りです:

- Googleマイビジネスの活用:Googleマイビジネスに登録し、企業情報を詳細に入力することで、地図検索結果での表示順位を高めることができます。

- ローカルキーワードの最適化:サービス提供地域を含むキーワードを設定し、ウェブサイトやコンテンツを最適化することで、地域の検索ユーザーを取り込むことができます。

- 地域に特化したコンテンツの作成:地域の情報や課題に特化したコンテンツを作成することで、地域の検索ユーザーにアピールすることができます。

- 地域ディレクトリへの登録:地域のオンラインディレクトリやクチコミサイトに登録することで、ローカル検索での表示機会を増やすことができます。

- 地域の口コミ獲得:地域の顧客からの口コミを積極的に獲得することで、検索エンジンからの評価を高めることができます。

- 地域イベントへの参加:地域のイベントに参加し、オンラインで情報発信することで、地域でのプレゼンスを高めることができます。

ローカルSEOを成功させるためには、地域の顧客を深く理解することが重要です。地域の検索ニーズや競合環境を分析し、それに合わせて戦略を立てる必要があります。また、オンラインだけでなく、オフラインでの活動も重要です。地域のコミュニティに積極的に参加し、信頼関係を築くことが求められます。ローカルSEOは、ブランディングにおいても重要な役割を果たします。地域に根ざしたブランドイメージを確立することで、地域の顧客からの信頼を獲得することができます。また、地域に特化したコンテンツは、ブランドの専門性を示すことにもつながります。中小企業がローカルSEOに取り組むことで、地域での競争優位性を確立し、持続的な成長を実現することができるのです。ローカルSEOは、地域密着型のビジネスにとって欠かせない施策であり、長期的な視点に立って取り組むことが重要です。

4-3 リンクビルディングの戦略

リンクビルディングとは、他のウェブサイトから自社のサイトへのリンクを獲得する施策のことを指します。検索エンジンは、多くの良質なサイトからリンクされているサイトを、信頼性の高いサイトとして評価する傾向があるため、リンクビルディングはSEO対策において重要な要素となります。リンクビルディングを行う際は、以下のような戦略が有効です:

- 高品質なコンテンツの作成:他のサイトから自然にリンクされるような、価値の高いコンテンツを作成することが重要です。

- ゲストポスティング:他のサイトに記事を寄稿し、そこから自社サイトへのリンクを獲得する方法です。

- インフルエンサーとのコラボレーション:業界の影響力のある人物とコラボレーションし、その人物のサイトからリンクを獲得する方法です。

- プレスリリースの配信:ニュースリリースを配信し、メディアやニュースサイトからのリンクを獲得する方法です。

- 破損リンクの活用:他のサイトの破損したリンクを見つけ、自社のコンテンツを代替案として提案することで、リンクを獲得する方法です。

- ローカルディレクトリへの登録:地域のオンラインディレクトリに登録し、そこからのリンクを獲得する方法です。

リンクビルディングを行う上で重要なのは、リンクの質を重視することです。スパムサイトからの大量のリンクは、逆効果となる可能性があります。自社サイトと関連性が高く、信頼性の高いサイトからのリンクを獲得することが重要です。また、リンクビルディングは、ブランディングの観点からも重要な施策です。著名なメディアやインフルエンサーからのリンクは、ブランドの信頼性や権威性を高めることにつながります。また、他のサイトとのコラボレーションは、ブランドの認知度向上にも役立ちます。ただし、リンクビルディングは、短期的な効果を期待するのではなく、長期的な視点に立って取り組むことが重要です。一時的な施策ではなく、継続的にリンクを獲得していくことが、持続的なSEO対策とブランディングにつながるのです。リンクビルディングは、SEOとブランディングの両面において重要な施策ですが、適切な方法で行うことが求められます。自社の強みを活かしたコンテンツを作成し、関連性の高いサイトからの自然なリンクを獲得していくことが、成功への鍵となるでしょう。

4-4 ソーシャルメディアとSEOの関係

ソーシャルメディアは、SEO対策において重要な役割を果たします。ソーシャルメディア上での情報の拡散は、ウェブサイトへのトラフィックの増加につながるだけでなく、検索エンジンからの評価にも影響を与えます。ソーシャルメディアとSEOの関係性は以下の通りです:

- ソーシャルシグナル:ソーシャルメディア上でのシェア数やいいね数は、ソーシャルシグナルと呼ばれ、検索エンジンからの評価に影響を与えると考えられています。

- ブランド認知度の向上:ソーシャルメディアでの情報発信は、ブランドの認知度向上につながります。ブランド名の検索数が増えることで、検索エンジンからの評価も高まる可能性があります。

- リンク獲得の機会:ソーシャルメディア上での情報拡散は、他のサイトからのリンク獲得にもつながります。多くの人に共有されたコンテンツは、自然なリンクを獲得しやすくなります。

- ユーザーエンゲージメントの向上:ソーシャルメディアでのユーザーとのコミュニケーションは、エンゲージメントの向上につながります。エンゲージメントの高いサイトは、検索エンジンから高く評価される傾向があります。

- コンテンツの長寿命化:ソーシャルメディア上で拡散されたコンテンツは、長期間にわたってアクセスを集めることができます。これは、検索エンジンからの評価を長期的に高めることにつながります。

ソーシャルメディアを活用したSEO対策を行う際は、以下の点に注意が必要です:

- 適切なソーシャルメディアの選択:自社のターゲット層が活発に利用しているソーシャルメディアを選択することが重要です。

- 質の高いコンテンツの作成:ソーシャルメディア上で拡散されるような、価値の高いコンテンツを作成することが求められます。

- 継続的な情報発信:一時的な発信ではなく、継続的にソーシャルメディアを活用することが重要です。

- ユーザーとのコミュニケーション:ユーザーからのコメントやメッセージに適切に対応し、エンゲージメントを高めることが求められます。

ソーシャルメディアとSEOの関係性を理解し、適切に活用することで、検索順位の向上とブランド力の強化を図ることができます。ソーシャルメディアは、SEOとブランディングを結びつける重要な役割を担っているのです。

4-5 データ分析とSEOの改善

SEO対策の効果を最大化するためには、データ分析に基づいた改善が欠かせません。ウェブサイトのアクセス解析データを分析することで、どのようなコンテンツが検索ユーザーに評価されているのか、どの部分に改善の余地があるのかを把握することができます。SEO改善のためのデータ分析では、以下のような指標に着目します:

- 検索流入数:検索エンジンからの流入数を把握し、SEO施策の効果を測定します。

- キーワード別の流入数:どのキーワードで検索されて流入しているのかを把握し、重要なキーワードを特定します。

- 直帰率:サイトに訪問した直後に離脱する割合を示す指標です。直帰率が高い場合は、コンテンツの改善が必要です。

- 滞在時間:ユーザーがサイト内に滞在する時間を示す指標です。滞在時間が長いほど、コンテンツがユーザーに評価されている可能性が高くなります。

- ページビュー数:ユーザーがサイト内で閲覧したページ数を示す指標です。ページビュー数が多いほど、サイト内の回遊性が高いことを示します。

これらの指標を分析することで、サイトの改善点を特定することができます。例えば、直帰率が高く、滞在時間が短いページがある場合は、コンテンツの質を高めたり、ページの読み込み速度を改善したりすることが求められます。また、検索流入数が少ないキーワードがある場合は、そのキーワードに関連するコンテンツを充実させることが必要です。データ分析に基づくSEO改善は、PDCAサイクルを回すことが重要です。Plan(改善計画の立案)、Do(施策の実行)、Check(効果の測定)、Act(改善の実施)のサイクルを継続的に回すことで、SEO対策の精度を高めていくことができます。また、データ分析は、ブランディングにおいても重要な役割を果たします。ユーザーの行動データを分析することで、ブランドに対する認知度や評価を把握することができます。また、コンテンツの評価を分析することで、ブランドの強みや弱みを特定し、ブランディング戦略の改善に役立てることができます。データ分析とSEOの改善は、継続的に取り組むべき課題です。データに基づいた意思決定を行うことで、効果的なSEO対策とブランディングを実現することができるのです。

4-6 ユーザーエクスペリエンス(UX)とSEO

ユーザーエクスペリエンス(UX)とは、ウェブサイトやアプリケーションを利用する際のユーザーの体験や満足度を指します。UXは、SEO対策においても重要な要素となっています。なぜなら、検索エンジンは、ユーザーにとって価値のあるサイトを高く評価する傾向があるからです。UXを向上させることは、SEOの改善につながります。UXとSEOの関係性は以下の通りです:

- ページの読み込み速度:ページの読み込み速度が遅いと、ユーザーはストレスを感じ、サイトを離脱してしまう可能性があります。これは、直帰率の上昇につながり、SEOにも悪影響を及ぼします。

- モバイルフレンドリー:スマートフォンの普及に伴い、モバイル端末からのアクセスが増加しています。モバイルフレンドリーなサイト設計は、UXの向上につながるだけでなく、検索エンジンからの評価も高まります。

- ナビゲーションの最適化:ユーザーが目的のページにたどり着きやすいように、ナビゲーションを最適化することが重要です。適切なナビゲーションは、サイト内の回遊性を高め、滞在時間の増加につながります。

- コンテンツの読みやすさ:コンテンツの文字サイズやフォント、行間などを適切に設定し、読みやすさを確保することが重要です。読みやすいコンテンツは、ユーザーの満足度を高め、サイトへの滞在時間を増加させます。

- 適切なキーワードの使用:ユーザーが検索するキーワードを適切に使用することは、UXとSEOの両方において重要です。ただし、キーワードを過剰に使用すると、かえってユーザーの読み心地を損ねてしまう可能性があります。

UXを向上させるためには、ユーザーの行動データを分析し、改善点を特定することが重要です。ヒートマップやスクロールマップなどのツールを活用することで、ユーザーがどのようにサイトを閲覧しているのかを把握することができます。また、ユーザーへのヒアリングやアンケートを実施することで、直接的なフィードバックを得ることも有効です。UXの向上は、SEOだけでなく、ブランディングにおいても重要な役割を果たします。ユーザーにとって価値のある体験を提供することは、ブランドへの信頼や愛着を高めることにつながります。また、UXの高いサイトは、口コミやソーシャルメディアでのシェアを通じて、ブランドの認知度向上にも貢献します。

UXとSEOは、相互に関連し合っています。UXの向上がSEOの改善につながり、SEOの改善がUXの向上につながるのです。両者を統合的に捉え、継続的な改善を図ることが、成功への鍵となります。

4-7 継続的なSEO対策の必要性

SEO対策は、一度行えば終わりというものではありません。検索エンジンのアルゴリズムは常に進化しており、ユーザーのニーズや行動パターンも変化し続けています。そのため、SEO対策は継続的に行っていく必要があります。継続的なSEO対策を行うことで、以下のようなメリットがあります:

- 検索順位の維持・向上:継続的にSEO対策を行うことで、検索順位を維持・向上させることができます。競合他社がSEO対策を怠れば、自社の検索順位が相対的に上昇する可能性もあります。

- アルゴリズムの変化への対応:検索エンジンのアルゴリズムは頻繁に更新されます。継続的にSEO対策を行うことで、アルゴリズムの変化に柔軟に対応することができます。

- コンテンツの鮮度の維持:新鮮で価値のあるコンテンツを継続的に提供することは、SEOにおいて重要な要素です。定期的にコンテンツを更新することで、検索エンジンからの評価を高めることができます。

- ユーザーニーズへの対応:ユーザーのニーズや関心事は常に変化しています。継続的にキーワードリサーチを行い、ユーザーニーズを把握することで、適切なコンテンツを提供し続けることができます。

- ブランド力の強化:継続的なSEO対策は、ブランド力の強化にもつながります。検索結果で常に上位に表示されることで、ブランドの認知度や信頼性が高まります。

継続的なSEO対策を行うためには、以下のような取り組みが求められます:

- 定期的なキーワードリサーチ:ユーザーニーズの変化を把握するために、定期的にキーワードリサーチを行います。

- コンテンツの定期的な更新:新鮮で価値のあるコンテンツを定期的に提供することで、検索エンジンからの評価を高めます。

- リンクビルディングの継続:自然なリンクを継続的に獲得するために、他サイトとの関係構築を続けます。

- データ分析と改善:アクセス解析データを定期的に分析し、改善点を特定します。PDCAサイクルを回すことで、SEO対策の精度を高めていきます。

- 技術的な最適化:サイトの読み込み速度やモバイルフレンドリーなどの技術的な要素を継続的に最適化します。

継続的なSEO対策には、時間と労力が必要ですが、長期的な視点に立って取り組むことが重要です。SEO対策を継続することで、検索順位の向上だけでなく、ブランド力の強化や顧客との関係構築にもつながるのです。

SEO対策は、一過性のものではなく、ビジネスの成長戦略の一環として位置づける必要があります。長期的な視点を持ち、継続的な取り組みを行うことが、SEOの真の価値を引き出すことにつながるのです。

新規事業の成長を促進するブランディングとSEOの統合

5-1 ブランディングとSEOのシナジー効果

ブランディングとSEOは、それぞれ独立した施策ではありますが、両者を統合的に捉えることで、大きなシナジー効果を生み出すことができます。ブランディングとSEOの統合は、以下のような相乗効果をもたらします:

- ブランド認知度の向上:SEO対策によって検索順位が上昇すると、ブランドの認知度が高まります。同時に、ブランディングによって築かれたブランドイメージが、検索結果でのクリック率を高めることにつながります。

- ユーザーエンゲージメントの向上:ブランディングによって築かれた信頼や愛着は、ウェブサイトへの滞在時間の増加や、直帰率の低下につながります。これは、SEOにおいても重要な指標となります。

- コンテンツの相乗効果:ブランディングの一環として作成されたコンテンツは、SEO対策においても重要な役割を果たします。ブランドストーリーやブランド価値を伝えるコンテンツは、検索ユーザーに価値を提供し、自然なリンク獲得にもつながります。

- ソーシャルメディアでの拡散:ブランディングによって築かれたブランドイメージは、ソーシャルメディアでのシェアやエンゲージメントを促進します。これは、SEOにおけるソーシャルシグナルの強化につながります。

- 長期的な効果:ブランディングとSEOの統合は、一時的な効果だけでなく、長期的な効果をもたらします。ブランドに対する信頼や愛着は、一度築かれると長期的に持続します。これは、検索順位の維持や、口コミによる集客にもつながります。

ブランディングとSEOの統合を図るためには、以下のような取り組みが求められます:

- ブランドコンセプトとキーワードの連携:ブランドコンセプトを反映したキーワードを設定し、SEO対策とブランディングを連動させます。

- コンテンツ戦略の統合:ブランドストーリーやブランド価値を伝えるコンテンツを、SEO対策に活用します。

- ソーシャルメディア戦略の統合:ブランディングとSEOを意識したソーシャルメディア戦略を立案し、両者の相乗効果を狙います。

- 一貫性のあるユーザー体験の提供:ウェブサイトやソーシャルメディアなど、あらゆる接点で一貫性のあるブランド体験を提供することで、ユーザーエンゲージメントを高めます。

- データ分析と改善:ブランディングとSEOの効果を定量的に測定し、データに基づいた改善を行います。

ブランディングとSEOの統合は、新規事業の成長を加速する上で非常に重要な役割を果たします。両者を別個のものとして捉えるのではなく、統合的な視点を持つことが求められます。ブランディングとSEOのシナジー効果を最大限に引き出すことで、新規事業の認知度向上と、持続的な成長を実現することができるのです。

5-2 ブランド認知度を高めるためのSEO戦略

ブランド認知度を高めることは、新規事業の成長において非常に重要な課題です。SEOは、ブランド認知度を高めるための有効な手段の一つとなります。ブランド認知度を高めるためのSEO戦略としては、以下のようなものが挙げられます:

- ブランド名でのキーワード最適化:自社のブランド名で検索されることを想定し、ブランド名を含むキーワードで最適化を行います。これにより、ブランド名の検索結果で上位表示を狙います。

- 関連キーワードでの最適化:ブランドに関連するキーワードで最適化を行うことで、間接的にブランド認知度を高めることができます。例えば、業界の課題や顧客の悩みに関するキーワードで上位表示されることで、ブランドの専門性をアピールできます。

- コンテンツマーケティング:ブランドに関連する価値あるコンテンツを継続的に発信することで、検索結果での表示機会を増やすことができます。また、コンテンツを通じてブランドの価値観や個性を伝えることで、ブランドイメージの構築にもつながります。

- オフラインでの施策との連携:オフラインでのブランディング施策と連携することで、SEO効果を高めることができます。例えば、テレビCMやイベントでブランド名を告知することで、ブランド名の検索数を増やすことができます。

- ソーシャルメディアの活用:ソーシャルメディアでのブランド情報の拡散は、検索エンジンからの評価にもつながります。また、ソーシャルメディアを通じてブランドの個性を伝えることで、ブランドイメージの構築にも寄与します。

- 口コミの獲得:オンラインでの口コミは、SEOにおいても重要な要素です。顧客の満足度を高め、ポジティブな口コミを獲得することで、検索結果での表示順位を高めることができます。

- ローカルSEOの活用:地域密着型のビジネスの場合、ローカルSEO対策を行うことで、地域でのブランド認知度を高めることができます。Googleマイビジネスの活用や、地域に特化したコンテンツの作成などが有効です。

ブランド認知度を高めるためのSEO戦略は、長期的な視点に立って取り組むことが重要です。一時的な施策ではなく、継続的にブランドの価値を伝え、顧客との関係性を築いていくことが求められます。また、SEOだけでなく、ブランディングの観点からも戦略を立案することが重要です。ブランドの個性や価値観を反映したSEO施策を行うことで、ブランドイメージの構築とSEOの相乗効果を狙うことができます。

ブランド認知度を高めるためのSEO戦略は、新規事業の成長において非常に重要な役割を果たします。検索結果での上位表示は、ブランドの信頼性や専門性を示すことにつながり、潜在顧客の獲得にも寄与します。SEOとブランディングを統合的に捉え、長期的な視点で戦略を立案・実行することが、新規事業の成功への鍵となるのです。

5-3 ブランドストーリーをSEOに活かす

ブランドストーリーは、ブランディングにおいて非常に重要な要素です。ブランドの歴史や価値観、ミッションを物語として伝えることで、顧客との感情的な結びつきを深めることができます。このブランドストーリーは、SEO対策においても有効に活用することができます。ブランドストーリーをSEOに活かすためには、以下のような方法が挙げられます:

- キーワードとの関連付け:ブランドストーリーに関連するキーワードを特定し、コンテンツ内で自然な形で盛り込むことで、検索結果での表示機会を増やすことができます。

- コンテンツの作成:ブランドストーリーを題材にしたコンテンツを作成することで、検索ユーザーに対してブランドの価値を伝えることができます。例えば、ブランドの誕生秘話や、ブランドが大切にしている価値観を紹介するコンテンツなどが考えられます。

- 画像や動画の活用:ブランドストーリーを画像や動画で表現することで、より感情的な訴求が可能になります。また、画像や動画は検索結果でも表示されやすく、クリック率の向上にもつながります。

- ソーシャルメディアでの拡散:ブランドストーリーを題材にしたコンテンツは、ソーシャルメディアでシェアされやすい傾向があります。ソーシャルメディアでの拡散は、SEOにおけるソーシャルシグナルの強化につながります。

- 企業サイトでの展開:企業サイトにブランドストーリーを掲載することで、検索ユーザーに対してブランドの価値を直接的に伝えることができます。また、ブランドストーリーに関連するキーワードで最適化することで、検索結果での表示順位を高めることができます。

- プレスリリースの活用:ブランドストーリーを題材にしたプレスリリースを配信することで、メディアやニュースサイトでの露出を増やすことができます。これは、SEOにおけるリンク獲得にもつながります。

ブランドストーリーをSEOに活かすためには、ストーリーの本質を理解した上で、適切なキーワードや表現方法を選択することが重要です。また、ブランドストーリーを題材にしたコンテンツは、一過性のものではなく、長期的に発信し続けることが求められます。ブランドストーリーは、顧客との感情的な結びつきを深めるだけでなく、SEO対策としても有効に機能します。ブランディングとSEOを統合的に捉え、ブランドストーリーを戦略的に活用することで、新規事業の認知度向上と、持続的な成長を実現することができるのです。

5-4 オンラインレビューとブランド信頼性

オンラインレビューは、潜在顧客の購買意思決定に大きな影響を与えます。ポジティブなレビューは、ブランドの信頼性を高め、売上増加につながる一方、ネガティブなレビューは、ブランドイメージを損ねる恐れがあります。オンラインレビューは、SEO対策においても重要な要素となっています。オンラインレビューとブランド信頼性の関係性は以下の通りです:

- 検索結果での表示:オンラインレビューは、検索結果ページに表示されることがあります。星評価の高いブランドは、検索結果でも目立つ存在となり、クリック率の向上につながります。

- ローカルSEOへの影響:Googleマイビジネスでのレビューは、ローカル検索結果での表示順位に影響を与えます。ポジティブなレビューが多いブランドは、地域での検索でも上位に表示される傾向があります。

- キーワードでの最適化:レビューには、ユーザーの生の声が含まれています。これらの声は、キーワードとして機能し、SEO対策に役立てることができます。

- ソーシャルメディアでの拡散:オンラインレビューは、ソーシャルメディアでシェアされることがあります。ポジティブなレビューの拡散は、ブランドの信頼性を高め、SEOにおけるソーシャルシグナルの強化にもつながります。

- コンテンツマーケティングへの活用:オンラインレビューを題材にしたコンテンツを作成することで、ブランドの信頼性をアピールすることができます。例えば、顧客の声を紹介するコンテンツや、ネガティブなレビューへの対応策を解説するコンテンツなどが考えられます。

オンラインレビューを効果的に活用するためには、以下のような取り組みが求められます:

- レビューの獲得:顧客満足度を高め、積極的にレビューを獲得することが重要です。レビューを書くように顧客に依頼したり、インセンティブを提供したりすることも効果的です。

- ネガティブなレビューへの対応:ネガティブなレビューにも真摯に対応することが重要です。問題の解決に努め、丁寧な返信を心がけることで、ブランドの信頼性を高めることができます。

- レビューの分析:オンラインレビューを定期的に分析し、顧客の声を製品・サービスの改善に活かすことが重要です。また、レビューに含まれるキーワードを分析することで、SEO対策に役立てることもできます。

- 関連サイトでのレビュー管理:自社サイトだけでなく、関連するレビューサイトでのレビュー管理も重要です。定期的にレビューをチェックし、適切な対応を行うことが求められます。

オンラインレビューは、ブランドの信頼性を高め、SEO対策にも役立つ重要な要素です。レビューを積極的に獲得し、適切に管理することで、ブランドイメージの向上と、検索順位の上昇を図ることができます。オンラインレビューは、ブランディングとSEOを結びつける重要な架け橋となるのです。

5-5 インフルエンサーマーケティングの活用

インフルエンサーマーケティングは、影響力のある個人を活用してブランドの認知度を高める手法です。インフルエンサーは、特定の分野で専門性を持ち、多くのフォロワーを持つ個人を指します。インフルエンサーマーケティングは、SEO対策においても有効に活用することができます。インフルエンサーマーケティングとSEOの関係性は以下の通りです:

- バックリンクの獲得:インフルエンサーが自社ブランドを紹介することで、そのインフルエンサーのサイトからの自然なバックリンクを獲得することができます。これは、SEOにおける重要な要素となります。

- ブランド認知度の向上:インフルエンサーの紹介によって、ブランドの認知度が高まります。これは、ブランド名での検索数の増加につながり、SEO効果にもつながります。

- ソーシャルシグナルの強化:インフルエンサーのソーシャルメディアでの発信は、ソーシャルシグナルの強化につながります。これは、SEOにおいても重要な要素です。

- コンテンツの拡散:インフルエンサーが作成するコンテンツは、多くの人に拡散される可能性があります。これは、自社ブランドの露出拡大につながり、SEO効果にもつながります。

- キーワードでの最適化:インフルエンサーのフォロワーは、特定の興味関心を持つ傾向があります。インフルエンサーの発信を通じて、キーワードでの最適化を図ることができます。

インフルエンサーマーケティングを効果的に活用するためには、以下のような取り組みが求められます:

- 適切なインフルエンサーの選定:自社のブランドイメージや、ターゲット顧客との親和性が高いインフルエンサーを選定することが重要です。また、インフルエンサーの発信力や信頼性も考慮する必要があります。

- 明確な目的の設定:インフルエンサーマーケティングの目的を明確に設定することが重要です。ブランド認知度の向上なのか、商品の販売促進なのかによって、アプローチ方法が異なります。

- 自然な発信の重視:インフルエンサーの発信は、自然で誠実なものであることが重要です。ステルスマーケティングと呼ばれる、ステマ行為は避ける必要があります。

- 継続的な関係構築:一時的な施策ではなく、インフルエンサーとの継続的な関係構築を心がけることが重要です。長期的な視点で協働することで、より大きな効果を生み出すことができます。

- 効果測定と改善:インフルエンサーマーケティングの効果を定量的に測定し、改善につなげることが重要です。アクセス解析ツールなどを活用し、SEO効果やブランド認知度への影響を分析します。

インフルエンサーマーケティングは、SEO対策とブランディングを結びつける有効な手段です。適切なインフルエンサーを選定し、継続的な関係構築を図ることで、ブランドの認知度向上と、検索順位の上昇を実現することができます。インフルエンサーマーケティングは、新規事業の成長を加速する上で、欠かせない施策の一つといえるでしょう。

5-6 ブランドアンバサダーの育成

ブランドアンバサダーとは、ブランドの価値観に共感し、自発的にブランドを推奨する人々のことを指します。ブランドアンバサダーは、単なるインフルエンサーとは異なり、ブランドとの深い結びつきを持ち、長期的な視点でブランドの価値を伝えていく存在です。ブランドアンバサダーを育成することは、SEO対策においても重要な役割を果たします。ブランドアンバサダーとSEOの関係性は以下の通りです:

- 自然なバックリンクの獲得:ブランドアンバサダーは、自発的にブランドについて発信します。その発信の中で、自然な形で自社サイトへのリンクを貼ることが期待できます。これは、SEOにおける重要な要素となります。

- 継続的なブランド露出:ブランドアンバサダーは、長期的な視点でブランドの価値を伝えていきます。これは、継続的なブランド露出につながり、ブランド検索数の増加にもつながります。

- 高品質なコンテンツの創出:ブランドアンバサダーは、ブランドに対する深い理解と共感を持っています。そのため、ブランドについて高品質なコンテンツを創出することが期待できます。これは、SEOにおけるコンテンツマーケティングにも活かすことができます。

- ソーシャルメディアでの拡散:ブランドアンバサダーは、ソーシャルメディアでもブランドについて積極的に発信します。これは、ソーシャルシグナルの強化につながり、SEO効果にもつながります。

- 信頼性の向上:ブランドアンバサダーの発信は、一般消費者にとって信頼性が高いものとして受け取られます。ブランドアンバサダーによる推奨は、ブランドの信頼性を高め、SEOにおけるオンラインレピュテーションの向上にもつながります。

ブランドアンバサダーを効果的に育成するためには、以下のような取り組みが求められます:

- ブランドの価値観の明確化:ブランドアンバサダーを育成するためには、まずブランドの価値観を明確に定義する必要があります。ブランドの目的や、ブランドが大切にしている価値観を言語化し、共有することが重要です。

- 適切な人材の発掘:ブランドの価値観に共感し、自発的にブランドを推奨してくれる人材を発掘することが重要です。顧客やファンの中から、ブランドへの愛着が強い人物を見つけ出すことが求められます。

- 関係性の構築:ブランドアンバサダーとの関係性を構築することが重要です。一方的な依頼ではなく、双方向のコミュニケーションを通じて、信頼関係を築いていくことが求められます。

- サポート体制の整備:ブランドアンバサダーが活動しやすいよう、サポート体制を整備することが重要です。必要な情報の提供や、活動に対する適切な評価などが求められます。

- コミュニティの形成:ブランドアンバサダー同士のコミュニティを形成することで、より強力なブランド推奨の輪を生み出すことができます。オフラインイベントの開催などを通じて、コミュニティの形成を図ることが重要です。

ブランドアンバサダーの育成は、SEO対策とブランディングを結びつける有効な手段です。ブランドの価値観に共感する人材を発掘し、長期的な関係性を構築することで、自然なバックリンクの獲得や、継続的なブランド露出を実現することができます。ブランドアンバサダーは、新規事業の成長を支える重要な存在といえるでしょう。

5-7 顧客フィードバックを反映したブランド改善

顧客フィードバックは、ブランドを改善していく上で非常に重要な要素です。顧客の声に耳を傾け、そのフィードバックを製品・サービスの改善に活かすことで、ブランドに対する信頼や愛着を高めることができます。顧客フィードバックは、SEO対策においても有効に活用することができます。顧客フィードバックとSEOの関係性は以下の通りです:

- ユーザー体験の改善:顧客フィードバックを反映し、ユーザー体験を改善することで、サイト内の滞在時間の増加や、直帰率の低下につながります。これは、SEOにおいても重要な指標となります。

- ロングテールキーワードの発見:顧客フィードバックの中には、ユーザーが実際に使用しているキーワードが含まれている場合があります。これらのキーワードは、ロングテールキーワードとして活用することができます。

- コンテンツ改善のヒント:顧客フィードバックは、コンテンツ改善のヒントにもなります。ユーザーが求めている情報や、わかりにくいと感じている点を把握することで、より満足度の高いコンテンツを作成することができます。

- オンラインレピュテーションの向上:顧客フィードバックを真摯に受け止め、改善に活かす姿勢は、オンラインレピュテーションの向上につながります。これは、SEOにおいても重要な要素です。

- ソーシャルメディアでの拡散:顧客フィードバックを反映した改善事例は、ソーシャルメディアでも拡散されやすい傾向があります。これは、ソーシャルシグナルの強化につながり、SEO効果にもつながります。

顧客フィードバックを効果的に活用するためには、以下のような取り組みが求められます:

- フィードバックの収集:顧客フィードバックを積極的に収集することが重要です。サイト内のフォームやアンケート、ソーシャルメディアでのモニタリングなど、多様な方法でフィードバックを収集します。

- フィードバックの分析:収集したフィードバックを詳細に分析することが重要です。頻出するキーワードや、改善を求める声などを把握し、優先順位を決定します。

- 改善施策の立案と実行:フィードバックを基に、具体的な改善施策を立案し、実行することが重要です。PDCAサイクルを回すことで、継続的な改善を図ります。

- 改善事例の発信:顧客フィードバックを反映した改善事例を、積極的に発信することが重要です。ブログやソーシャルメディアを活用し、ブランドの姿勢をアピールします。

- SEOへの活用:顧客フィードバックから得られた知見を、SEO施策に活かすことが重要です。ロングテールキーワードの選定やコンテンツ改善など、具体的な施策に落とし込みます。

顧客フィードバックを反映したブランド改善は、SEO対策とブランディングを結びつける有効な手段です。顧客の声に耳を傾け、改善に活かす姿勢は、ブランドに対する信頼や愛着を高めるだけでなく、検索順位の上昇にもつながります。顧客フィードバックは、新規事業の成長を支える重要な要素といえるでしょう。

中小企業経営者のためのリソースとサポート

6-1 無料で利用できるSEOツール

新規事業を立ち上げる中小企業経営者にとって、SEO対策は重要な課題ですが、リソースが限られているため、コストを抑えることも求められます。そこで、無料で利用できるSEOツールを活用することが有効です。以下は、代表的な無料SEOツールの例です:

- Google Search Console:Googleが提供するツールで、サイトのインデックス状況やクリック率、表示順位などを確認することができます。サイトの問題点を特定するのにも役立ちます。

- Google Analytics:Googleが提供するウェブ解析ツールです。サイトへのトラフィックやユーザー行動を詳細に分析することができます。SEO施策の効果測定にも活用できます。

- Google Keyword Planner:Googleが提供するキーワードリサーチツールです。キーワードの検索ボリュームや競合状況を把握することができます。

- Yoast SEO:WordPressのプラグインで、サイトのSEO最適化を支援してくれます。記事のキーワード最適化や、メタタグの設定などが簡単に行えます。

- Screaming Frog:ウェブサイトのクロールツールで、サイト内の問題点を発見するのに役立ちます。リンク切れやタイトルタグの重複など、SEOに関する問題点を特定することができます。

- Answer the Public:キーワードリサーチツールの一種で、特定のキーワードに関連する質問や句を提示してくれます。コンテンツ制作のネタ探しに活用できます。

- Ubersuggest:キーワードの提案や、競合サイトの分析などが行えるツールです。キーワードの難易度や、サイトの強さなども把握することができます。

これらの無料ツールを活用することで、SEO対策に必要な情報を収集し、施策を立案することができます。ただし、無料ツールには機能に制限があることも多いため、必要に応じて有料ツールの導入も検討する必要があります。

また、SEOツールを活用する際には、単にデータを収集するだけでなく、そのデータを適切に分析し、施策に落とし込むことが重要です。SEOの知識を深め、ツールから得られる情報を戦略的に活用することが求められます。

無料のSEOツールは、リソースが限られている中小企業経営者にとって、非常に有益なツールといえます。これらのツールを効果的に活用することで、SEO対策の精度を高め、新規事業の成長を加速することができるでしょう。

6-2 ブランディングのためのリソースガイド

新規事業のブランディングは、経営者にとって重要な課題ですが、専門知識やリソースが不足しているために、取り組みが進まないことも少なくありません。そこで、ブランディングのためのリソースガイドを活用することが有効です。以下は、ブランディングに役立つリソースの例です:

- ブランディング関連の書籍:ブランディングに関する基本的な知識やフレームワークを学ぶことができる書籍が数多く出版されています。経営者の目線で書かれた実践的な書籍も多数あります。

- オンラインコース:Udemyなどのオンライン学習プラットフォームでは、ブランディングに関するコースが提供されています。動画講義やワークシートなどを通じて、体系的にブランディングを学ぶことができます。

- ブランディング関連のブログ:ブランディングに関する最新の情報や、実践的なティップスを提供しているブログが数多くあります。定期的にチェックすることで、ブランディングに関する知見を深めることができます。

- ブランドガイドラインのテンプレート:ブランドガイドラインの作成をサポートするテンプレートが、オンラインで提供されています。テンプレートを活用することで、効率的にブランドガイドラインを作成することができます。

- ロゴ作成ツール:ロゴ作成に特化したオンラインツールが数多く提供されています。これらのツールを活用することで、デザインの知識がなくても、簡単にロゴを作成することができます。

- ストックフォト・動画サイト:ブランディングに必要な高品質な写真や動画を、ストックフォト・動画サイトから入手することができます。これらのサイトを活用することで、ビジュアル面でのブランディングを強化することができます。

- ソーシャルメディアマーケティングのリソース:ソーシャルメディアを活用したブランディングに関するリソースが、数多く提供されています。プラットフォームごとの特徴や、効果的な運用方法などを学ぶことができます。

これらのリソースを活用することで、ブランディングに関する知識を深め、具体的な施策を立案することができます。ただし、リソースを活用するだけでなく、自社のブランドの特性を理解し、戦略的に取り組むことが重要です。

また、リソースを活用しながらも、専門家のアドバイスを求めることも重要です。ブランディングは、経営戦略の根幹に関わる取り組みであるため、適切なタイミングで専門家の助言を得ることが求められます。

ブランディングのためのリソースガイドは、新規事業の立ち上げに取り組む経営者にとって、非常に有益なツールといえます。これらのリソースを効果的に活用することで、ブランディングの精度を高め、新規事業の成長を加速することができるでしょう。

6-3 中小企業向けのマーケティングエージェンシー

新規事業の立ち上げにおいて、ブランディングやSEO対策は重要な課題ですが、社内にノウハウがない場合、専門性の高いマーケティングエージェンシーに依頼することも有効な選択肢です。中小企業向けのマーケティングエージェンシーは、以下のような特徴があります:

- 中小企業特有の課題に対する理解:中小企業向けのエージェンシーは、リソースが限られている中での事業展開の難しさを理解しています。その上で、中小企業に適した戦略を提案してくれます。

- 柔軟な対応:大手エージェンシーと比べて、中小企業向けのエージェンシーは、よりきめ細やかで柔軟な対応が可能です。個々の企業の事情に合わせたオーダーメイドの提案が期待できます。

- コストパフォーマンスの高いサービス:中小企業向けのエージェンシーは、限られたリソースの中で最大限の効果を生み出すことを重視しています。コストパフォーマンスの高いサービスを提供してくれます。

- ブランディングとSEOの統合的なアプローチ:中小企業向けのエージェンシーは、ブランディングとSEOを別個のものとして捉えるのではなく、統合的なアプローチを取ることが多いです。両者を連動させた効果的な施策を提案してくれます。

- 長期的な視点に立ったサポート:中小企業向けのエージェンシーは、一時的な施策ではなく、長期的な視点に立ったサポートを提供してくれます。新規事業の成長段階に合わせた、継続的な支援が期待できます。

中小企業向けのマーケティングエージェンシーを選ぶ際は、以下のような点に留意することが重要です:

- 実績と専門性:エージェンシーの実績や、得意とする領域を確認することが重要です。中小企業支援の実績が豊富で、ブランディングとSEOの両方に精通しているエージェンシーを選ぶことが望ましいです。

- コミュニケーションの質:エージェンシーとのコミュニケーションの質も重要なポイントです。経営者の意向を的確に理解し、それを施策に反映してくれるエージェンシーを選ぶことが大切です。

- 柔軟性と提案力:画一的なサービスではなく、自社の事情に合わせた柔軟な提案ができるエージェンシーを選ぶことが重要です。経営者との対話を通じて、クリエイティブな提案ができるエージェンシーが望ましいです。

- コストと契約条件:エージェンシーの料金体系や契約条件も確認が必要です。自社の予算に合ったサービスを提供してくれるエージェンシーを選ぶことが大切です。

中小企業向けのマーケティングエージェンシーを上手に活用することで、社内リソースを補完しながら、効果的なブランディングとSEO対策を進めることができます。新規事業の成長を加速するためのパートナーとして、適切なエージェンシーを選ぶことが重要です。

6-4 成功事例から学ぶブランディングとSEO

新規事業のブランディングとSEO対策を進める上で、他社の成功事例を参考にすることは非常に有益です。成功事例から学ぶことで、自社の施策の方向性を見定め、効果的な取り組みを行うことができます。以下は、ブランディングとSEOで成果を上げた中小企業の事例です:

- ある美容室の事例:地域密着型のブランディングとローカルSEO対策を行うことで、競合の多い美容業界で差別化に成功しました。店舗の特徴やこだわりを前面に押し出したブランディングを行い、地域に根ざしたコンテンツマーケティングを展開。Googleマイビジネスの活用などのローカルSEO対策と合わせて、地域での検索順位を上げることに成功しました。

- あるオンラインショップの事例:ブランドストーリーを活用したコンテンツマーケティングとSEO対策を行うことで、短期間で売上を大きく伸ばすことに成功しました。商品の背景にあるストーリーを丁寧に伝えるブログコンテンツを制作し、ソーシャルメディアでの拡散を図りました。ストーリー性のあるコンテンツは多くのバックリンクを獲得し、SEO効果を高めることにつながりました。

- あるコンサルティング会社の事例:ターゲットを絞ったブランドポジショニングと、専門性の高いコンテンツマーケティングを行うことで、競合他社との差別化に成功しました。特定の業界に特化したブランドポジショニングを確立し、その業界の課題解決に役立つ高品質なコンテンツを継続的に発信。専門性の高いコンテンツは、検索順位の上昇だけでなく、ブランドの信頼性向上にもつながりました。

これらの成功事例から学べるポイントは以下の通りです:

- ターゲットを明確にしたブランディング:対象とする顧客層を明確にし、その層に刺さるブランドコンセプトを確立することが重要です。

- ストーリー性のあるコンテンツ:ブランドの背景にあるストーリーを活用したコンテンツは、共感を呼び、拡散されやすい傾向があります。

- 専門性の高いコンテンツ:対象とする業界やテーマに特化した、専門性の高いコンテンツは、検索順位の上昇とブランドの信頼性向上の両方に貢献します。

- ローカルSEOの活用:地域密着型のビジネスの場合、ローカルSEO対策が非常に効果的です。

- 継続的な取り組み:成功事例の企業は、いずれも継続的にブランディングとSEO対策に取り組んでいます。一時的な施策ではなく、長期的な視点が重要です。

成功事例を参考にする際は、自社の状況に合わせて施策をアレンジする必要があります。他社の成功事例をそのまま真似るのではなく、自社の強みや独自性を活かした施策を立案することが重要です。

また、成功事例を研究するだけでなく、業界の最新トレンドにも常にアンテナを張ることが大切です。ブランディングとSEOの分野は常に変化し続けているため、柔軟に対応していくことが求められます。

成功事例から学ぶことで、新規事業のブランディングとSEO対策の方向性を見定め、効果的な施策を立案することができます。他社の事例を参考にしながら、自社の独自性を発揮することが、成功への近道といえるでしょう。

6-5 地域ネットワークとビジネスコミュニティの活用

新規事業の立ち上げにおいて、地域のネットワークやビジネスコミュニティを活用することは、ブランディングとSEO対策の両面で大きなメリットがあります。地域との結びつきを強化することで、ブランドの認知度向上や、SEO効果の増大を図ることができます。以下は、地域ネットワークとビジネスコミュニティの活用方法です:

- 地域のイベントへの参加:地域で開催されるイベントに参加し、自社のブランドをアピールすることで、地域でのプレゼンス向上につながります。イベントの様子を、ブログやソーシャルメディアで発信することで、SEO効果も期待できます。

- 地域メディアへのPR:地域の新聞社やテレビ局などのメディアに、自社の取り組みをPRすることで、メディア露出を増やすことができます。メディアに取り上げられることで、ブランドの信頼性が高まり、SEO効果にもつながります。

- 地域の企業との連携:地域の企業と連携し、共同プロジェクトを実施することで、ブランドの認知度向上につながります。連携先の企業のウェブサイトからのリンクを獲得することで、SEO効果も期待できます。

- ビジネス交流会への参加:地域のビジネス交流会に参加することで、他の企業経営者との人脈を築くことができます。交流会での情報交換を通じて、ブランディングやSEO対策のヒントを得ることができます。

- 地域貢献活動への参加:地域の清掃活動やボランティア活動に参加することで、地域社会への貢献をアピールできます。こうした活動を通じて、ブランドイメージの向上につなげることができます。

- 地域のインフルエンサーとの協働:地域で影響力のあるブロガーやソーシャルメディアユーザーと協働することで、ブランドの認知度向上を図ることができます。インフルエンサーによる情報発信は、SEO効果も期待できます。

- 商工会議所などの活用:地域の商工会議所などの組織が提供するセミナーや交流会に参加することで、ビジネスに関する知識を深めることができます。また、商工会議所のウェブサイトに自社情報を掲載してもらうことで、SEO効果も期待できます。

地域ネットワークとビジネスコミュニティを活用する際は、以下の点に留意することが重要です:

- 地域特性の理解:地域ごとに、産業構造や消費者の嗜好が異なります。地域特性を深く理解した上で、ブランディングとSEO対策を行うことが求められます。

- 長期的な視点:地域ネットワークの構築には時間がかかります。一過性の付き合いではなく、長期的な視点を持って、地域との関係性を築いていくことが重要です。

- 自社の強みの活用:地域との連携においても、自社の強みを活かすことが重要です。他社にはない独自の価値を提供することで、地域から必要とされる存在になることができます。

- オンラインとオフラインの連携:地域でのオフラインの活動を、オンラインでも積極的に発信することが重要です。オンラインとオフラインの連携により、シナジー効果を生み出すことができます。

地域ネットワークとビジネスコミュニティの活用は、新規事業の成長を加速する上で非常に重要な役割を果たします。地域との結びつきを強化することで、ブランドの認知度向上とSEO効果の増大を図ることができます。また、地域との連携を通じて、新たなビジネスチャンスを見出すことも可能です。

地域ネットワークとビジネスコミュニティの活用は、一朝一夕には成果が出ないかもしれません。しかし、長期的な視点を持って、地道に取り組みを続けることが重要です。地域との信頼関係を築き上げることが、新規事業の持続的な成長につながるのです。

6-6 継続的な学習とスキルアップの方法

新規事業の立ち上げにおいて、経営者自身が継続的に学習し、スキルアップを図ることは非常に重要です。特にブランディングとSEOの分野は、常に変化し続けているため、最新の知識を身につける必要があります。以下は、継続的な学習とスキルアップの方法です:

- オンラインコースの活用:Udemyなどのオンライン学習プラットフォームでは、ブランディングやSEOに関する質の高いコースが提供されています。自分のペースで学習を進められるため、忙しい経営者にとっても取り組みやすい方法です。

- 書籍や記事の読み込み:ブランディングやSEOに関する書籍や記事を定期的に読むことで、知識を深めることができます。最新のトレンドや事例を学ぶことで、自社の施策に活かすことができます。

- ウェビナーやセミナーへの参加:業界の専門家によるウェビナーやセミナーに参加することで、実践的なノウハウを学ぶことができます。質疑応答の機会もあるため、自社の課題に即したアドバイスを得ることも可能です。

- 経営者コミュニティへの参加:同じ課題を抱える経営者同士のコミュニティに参加することで、情報交換を行うことができます。他社の取り組み事例を学ぶことで、自社の施策の参考にすることができます。

- 実践と振り返り:学んだ知識を実践に移し、その結果を振り返ることが重要です。PDCAサイクルを回すことで、継続的な改善を図ることができます。

- 専門家へのアドバイス求める:自社の課題に対して、専門家のアドバイスを求めることも重要です。コンサルタントや、専門性の高いエージェンシーに相談することで、新たな気づきを得ることができます。

継続的な学習とスキルアップを行う上で、以下の点に留意することが重要です:

- 学習の習慣化:学習を一時的なものではなく、習慣として定着させることが重要です。毎日一定の時間を学習に充てるなど、ルーティンを確立することが効果的です。

- 実践との結びつけ:学んだ知識を実践に移すことが重要です。机上の知識だけでは意味がありません。学んだことを自社の施策に活かし、その効果を検証することが求められます。

- 社内での共有:経営者が学んだ知識を、社内で共有することも重要です。チーム全体のスキルアップにつなげることで、組織力の向上を図ることができます。

- 長期的な視点:スキルアップは一朝一夕には成しえません。長期的な視点を持って、地道に取り組みを続けることが重要です。

継続的な学習とスキルアップは、新規事業の成長を支える重要な基盤となります。特にブランディングとSEOの分野は、常に変化し続けているため、最新の知識を身につけ続けることが求められます。経営者自身が率先して学び続ける姿勢を示すことで、組織全体の成長にもつなげることができます。

継続的な学習とスキルアップには時間と努力が必要ですが、それは新規事業の成功のために不可欠な投資といえるでしょう。自己研鑽を怠らず、常に高みを目指す経営者の姿勢が、ブランディングとSEOの分野でも大きな成果を生み出すのです。

6-7 新規事業を支援するプログラムと助成金

新規事業の立ち上げには、多くの資金と労力が必要になります。特に中小企業にとって、資金面での課題は大きなハードルとなることがあります。そうした中、新規事業を支援するプログラムや助成金を活用することで、事業の立ち上げをスムーズに進めることができます。以下は、新規事業を支援するプログラムと助成金の例です:

- 中小企業庁の支援策:中小企業庁では、新規事業の立ち上げを支援するさまざまな施策を用意しています。例えば、「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」では、新商品の開発や販路開拓に対して補助金が提供されます。

- 地方自治体の助成金:地方自治体では、地域経済の活性化を目的として、新規事業を支援する助成金を提供しているところがあります。地域によって制度は異なりますが、事業計画の作成支援や、設備投資への補助などが行われています。

- 日本政策金融公庫の融資制度:日本政策金融公庫では、新規事業の立ち上げを支援する融資制度を用意しています。「新創業融資制度」では、事業開始前の方や事業開始後税務申告を2期終えていない方を対象に、低金利の融資が行われています。

- 民間企業のアクセラレータープログラム:大手企業などが、新規事業の立ち上げを支援するアクセラレータープログラムを提供しているケースがあります。事業プランのブラッシュアップ支援や、メンタリングの提供などが行われています。

- クラウドファンディング:クラウドファンディングを活用することで、新規事業の立ち上げ資金を調達することができます。自社の事業コンセプトを発信し、共感してくれる支援者から資金を集めることが可能です。

- ベンチャーキャピタルからの出資:成長性の高い新規事業に対して、ベンチャーキャピタルが出資を行うケースがあります。事業プランの審査が厳しいですが、出資が得られれば、資金面での課題を解決することができます。

新規事業を支援するプログラムや助成金を活用する際は、以下の点に留意することが重要です:

- 適切な制度の選択:自社の事業内容や規模に合った制度を選択することが重要です。各制度の要件を確認し、自社が適用対象となるかを見極める必要があります。

- 事業計画のブラッシュアップ:助成金や融資の審査では、事業計画の内容が重要な判断材料となります。事業の目的や、ターゲット顧客、財務計画などを明確にし、説得力のある事業計画を作成することが求められます。

- 手続きの進め方:助成金や融資の申請には、一定の手続きが必要となります。必要書類の準備や、締め切り日の確認など、手続きを着実に進めることが重要です。

- 資金の使途の明確化:助成金や融資で得た資金の使途を明確にし、事業目的に沿って適切に活用することが求められます。資金の使途について、詳細な計画を立てることが重要です。

新規事業を支援するプログラムや助成金は、事業の立ち上げを大きく後押しするものです。特にブランディングやSEOの分野では、初期投資が必要になるケースも多いため、資金面での支援は大きな意味を持ちます。適切な制度を選択し、資金を有効に活用することで、新規事業の成長を加速することができるでしょう。

ただし、支援プログラムや助成金に頼りきるのではなく、自社の事業力を高めていくことが何より重要です。外部からの支援を活用しつつ、自社の強みを活かした事業展開を図ることが、持続的な成長につながるのです。

「検索意図を理解して集客する方法」セミナー

先日に「検索意図を理解して集客する方法」

セミナー3時間の冒頭15分を公開しました。

https://youtu.be/CFmQIjXucd0

「検索意図を理解して集客する方法」セミナー

従来ではあればSEO対策とか検索エンジン集客のコンテンツとは?という内容にしたい所を、あえて検索意図を理解して集客する方法のタイトルにしました。Googleなどの検索エンジン対策すると、Googleに振り回される事になります。そうではなくて検索という行為そのものを深く知り、その意図を知ることが出来れば自ずとコンテンツは見えてくるということを学ぶための教材です。まさに2020年に学ぶべき「真のSEO対策」です。

「検索意図を理解して集客する方法」セミナー

・ググるからタグるへ、というのは本当なのか?

・Googleが目指す新しい検索と進化し続ける機能

・言葉は変わる!売れる検索キーワードも七変化

・キーワードから検索意図を読み解るテクニック

・Google検索で上位表示できるコンテンツとは?

今回は、当日のレジュメ54ページと

セミナー映像2時間54分をセットにし

Skypeコンサル1時間つきで販売。

https://yokotashurin.net/items/5e14374f0cc8de5e23212746

★ご購入いただきますと、レジュメのダウンロード

ページが開きます。セミナー映像につきましては、

レジュメの表紙にYouTubeリンクを貼ってます。

★Skypeコンサルを希望される際は、以下より

希望日時を申請ください。改めて調整の連絡します。

https://yokotashurin.net/inquiry

以下の画像をクリックすると5000円(税込)で購入できます。

https://yokotashurin.net/items/5e14374f0cc8de5e23212746

このセミナー2時間54分にも及ぶ映像は

ネットビジネス研究会のムービー会員で

月々2990円のフリー見放題です。

https://www.facebook.com/groups/enspire.be/permalink/2777663538993305/

「検索意図を理解して集客する方法」の

セミナーに関する講演依頼は以下より、

よろしくお願いします。

⇒ https://yokotashurin.com/request