情報リテラシー論02インターネット概論と歴史’25長岡造形大学

上尾商工会議所ハイブリッド講演

会場は少なくて淋しい(泣)

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

さて、本題です。

恒例の長岡造形大学で行う

情報リテラシー論の講義が

今年も後期から始まりました。

https://www.nagaoka-id.ac.jp/about/academics/curriculum/liberal-arts/

インターネット概論と歴史として

第2回めの講義を行いました。

https://www.youtube.com/watch?v=SByCjmJN_Rs

情報リテラシー論02インターネット概論と歴史’25長岡造形大学

情報リテラシー論02インターネット概論と歴史’25長岡造形大学

世界1位:バーレーンなど中東産油国で100%

🔗 青字のリンクで世界中を繋ぐ革命的コンセプト

📞 電話回線でピーヒョロ音とともに接続

「インターネット接続音、ホラーゲームみたい!」

「電話が使えなくて親に怒られるシーン、映画で見た!」

「無料で電話できる時代で良かった😊」

300Mbps 安定して速い

??? 思ったほど速くない

宣伝:1〜5Gbpsの超高速!

現実:有線を超えられず…

原因:ミリ波の実装が進んでいない

「長岡花火で全然繋がらなかった」

「満員電車でゲームが落ちる」

「LINE通話でスマホが熱くなる」

1000基以上の衛星が地球を覆う

災害時の通信手段として注目

衛星とスマホが直接接続する時代へ!

地上基地局が不要に 📡

5倍 (50年前比)

一生分

一年分

情報量は532倍に増加

情報処理能力は65倍しか増えていない

→ 情報の取捨選択がより重要に!

43% Android

30% Windows

Google・Apple・Facebook・Amazon・Microsoft

↓

新:MAMAA

Microsoft・Apple・Meta(旧Facebook)・Amazon・Alphabet(旧Google)

✅ スマートスピーカーに全社参入

✅ 生成AIに全社参入

❌ スマホはMicrosoft・Amazon撤退

📱 Mosaic

🦖 Netscape

🌐 IE

🔍 Chrome

圧倒的独占 シェアの伸び方がエグい!

• Fellou – 先駆者

• Dia

• Genspark

• Perplexity Comet

• Chrome + Gemini

• Claude for Chrome

• ChatGPT Browser(発表済)

🔍 検索しながらAIが要約

📊 データを自動分析

✍️ コンテンツを即座に生成

🎯 個人に最適化された情報提示

最初から入ってるアプリを

使うしかない

(抱き合わせ販売)

検索エンジン・ブラウザを

自由に選択できる

(公正な競争)

GoogleのChromeシェアが変動する可能性

新興AIブラウザにチャンス!

A: 国が力を入れた+寒冷地はサーバー設置に最適

A: 計測方法が変わった可能性

A: 回線+スマホのスペック両方が原因

A: 同じ原因。将来は回線速度向上で解決予定

「中学で一太郎使ってました!」

「スマホ新法で選択肢が広がるのは素敵」

「インターネット依存症について調べてみます」

① AIブラウザ競争激化

Chrome独占体制が崩れる可能性

② 衛星直接接続

地上基地局不要の時代へ

③ 真の5G(7G?)

混雑環境でも快適な通信

④ 情報リテラシーの重要性

情報量増加に対応する能力

情報リテラシー論02インターネット概論と歴史’25長岡造形大学

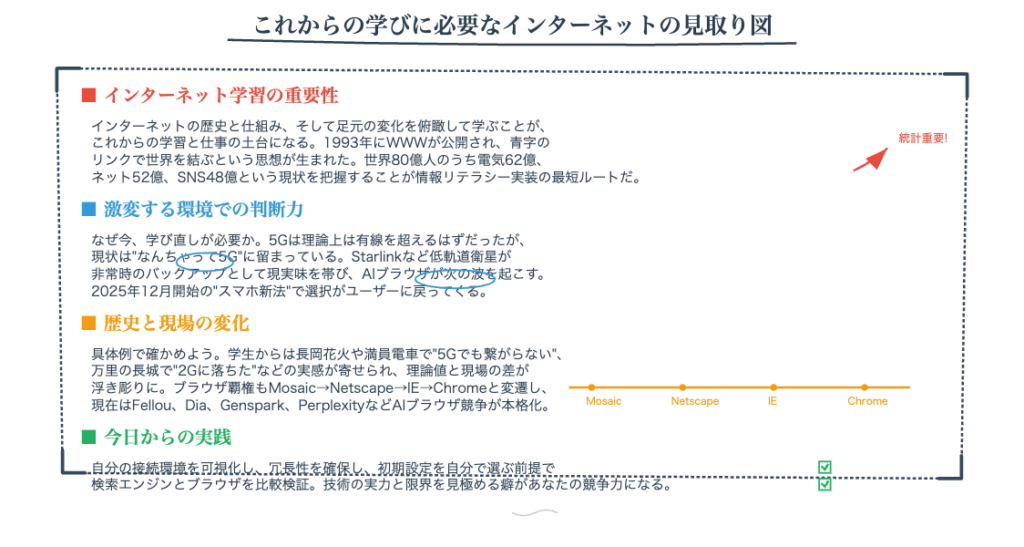

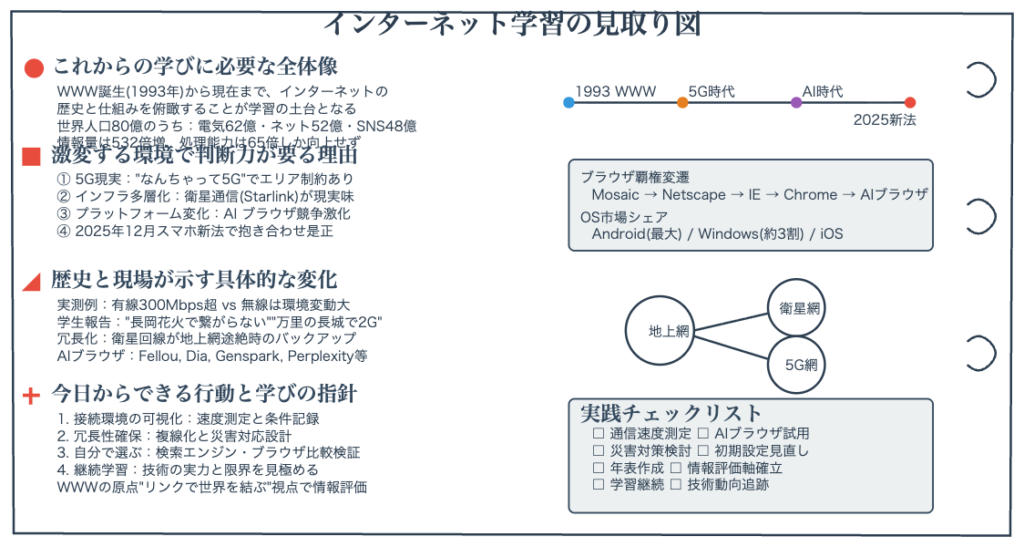

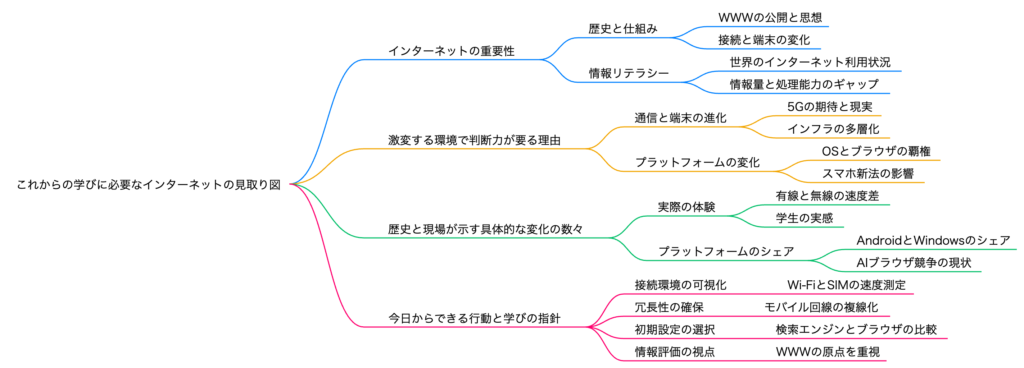

長岡造形大学の情報リテラシー論第2回では、インターネットの歴史と現状を解説。1993年のWWW公開から現在まで、世界のネット人口は52億人に到達。5Gは期待されたほど速度が上がらず「なんちゃって5G」との指摘も。ブラウザはMosaic、Netscape、IE、Chromeと王者が変遷し、現在AIブラウザが登場。2025年12月のスマホ新法施行で、検索エンジンやブラウザのシェアが変化する可能性がある。

- はじめに

- インターネットの歴史と世界の普及状況

- 5Gの真実とモバイル通信の現状

- ブラウザ戦争とテクノロジー企業の覇権争い

- AIブラウザ時代の到来と新たな競争

- おわりに

- よくある質問(Q&A)

はじめに

皆さんは毎日当たり前のようにインターネットを使っていますが、その歴史や仕組みについて深く考えたことはありますか?今回は、長岡造形大学で行われた情報リテラシー論の第2回講義の内容をもとに、インターネットの概論と歴史について詳しく解説していきます。

2025年10月6日、秋の気配が感じられる長岡造形大学のキャンパス。緑の並木通りには若干赤めいた落ち葉が見られ、天気の良い月曜日に本格的な授業がスタートしました。今回の講義では、インターネットがいつ頃始まり、どのように発展してきたのか、そして現在の5Gやブラウザ、さらには最新のAIブラウザまで、幅広いテーマをカバーしています。

興味深いのは、講義の冒頭で前回の内容を音楽にして復習するという新しい試みです。Sunoを使って「情報リテラシーを学ぶ理由」という曲を作成し、3分程度の音楽で前回の要約を伝えるという斬新な方法を取り入れました。この記事では、そんな最先端の教育手法を用いた講義の内容を、詳しく丁寧に紐解いていきます。

インターネットの歴史と世界の普及状況

インターネットはいつ始まったのか

インターネットの歴史を振り返る上で、まず知っておくべきは1993年4月30日という日付です。この日、世界で初めて公開されたウェブサイトが誕生しました。それが「World Wide Web」、つまり私たちが日常的に使っている「www」の元となったサイトです。

このウェブサイトの革新的な点は、テキストに青字でリンクを貼るという仕組みでした。このリンクを世界中に張り巡らせるというコンセプトこそが、インターネットのそもそもの根幹をなす重要な概念なのです。今では当たり前のように感じるハイパーリンクという技術が、実はインターネットの本質を表しているということを、改めて認識する必要があります。

有線と無線:2つの接続方法

インターネットにアクセスする方法には、大きく分けて有線と無線の2種類があります。一般的に、有線接続の方が速度が速いとされています。実際に、FASTというインターネット回線速度を調べるサイトで測定すると、有線では300Mbps程度の速度が出ることも珍しくありません。

一方、無線接続は以前は有線に比べて遅いという欠点がありました。しかし、4G回線から5G回線への移行により、速度は大幅に向上しました。ただし、ここには重要な問題があります。5Gは当初、有線回線よりも100倍速くなると言われていましたが、実際にはそこまでの速度向上は実現していません。これについては後ほど詳しく説明しますが、現在の5Gは「なんちゃって5G」と呼ばれる状態にあるのです。

世界のインターネット人口とその内訳

世界規模でインターネットの普及状況を見てみると、非常に興味深いデータが浮かび上がってきます。地球上には約80億人の人口がいますが、そのうち電気を使える人は62億人です。そして、インターネットを利用している人口は52億人、さらにSNSを利用している人口は48億人となっています。

この数字から分かることは、電気が使える環境にあっても、必ずしもインターネットにアクセスできるわけではないということです。また、インターネットは使えてもSNSは使わないという人も一定数存在するということです。若い世代にとっては、アプリを使っている時点でインターネットに接続しているという感覚が薄いかもしれませんが、スマホのアプリはすべてインターネットを介して動作しているのです。

日本のインターネット普及率は意外に低い?

驚くべきことに、日本のインターネット普及率は約85%で、実はそれほど高くありません。世界で最もインターネット普及率が高い国は、バーレーンなどのアラブ諸国で、なんと100%を達成しています。

石油という古い資源を持つ国が、最先端のインターネット技術にも力を入れているという事実は、非常に興味深い現象です。昔の資源と最新のインターネットがリンクしているというのは、何とも面白い関係性だと言えるでしょう。

日本の普及率が100%に達していないという事実は、ネット選挙の実施などにも影響を及ぼします。すべての国民がインターネットにアクセスできる環境が整わない限り、完全なデジタル民主主義の実現は難しいという課題があるのです。

インターネット普及率の歴史的推移

インターネットが流行語になったのは1995年のことでした。しかし、その3年後の1998年時点では、普及率はわずか1割程度しかなかったのです。それが現在では9割にまで達しているわけですから、この四半世紀でいかに急速に普及が進んだかが分かります。

興味深いのは、2006年頃に一度普及率が下がったように見えるデータがあることです。これは実際に普及率が下がったというよりも、計測方法が変更された可能性が高いと考えられます。統計データを読み解く際には、このような測定基準の変更にも注意を払う必要があります。

また、なぜアメリカなどの先進国ではなく、北欧諸国で初期にインターネットが普及したのかという疑問もあります。これは、各国政府がインターネット技術に力を入れたタイミングや政策の違いが影響していると考えられます。アイスランドのような大自然の印象がある国でも普及率が高いのは、寒冷な気候がインターネットサーバーの設置に適しており、多くのIT企業がデータセンターを設置しているという背景があります。

5Gの真実とモバイル通信の現状

5Gの幻想:約束された未来は実現したのか

5Gモバイル通信は、有線のネット回線速度を無線が上回る革命的な技術として期待されていました。つまり、従来は遅かった無線回線が、有線回線よりも速くなるという触れ込みだったのです。しかし、2020年から5年が経過した現在でも、5Gは未だに有線回線の速度を追い越せていません。

当初、5Gは1Gbpsから5Gbpsのスピードを実現すると言われていました。しかし、実際にはそこまでの速度には全く達していないのが現状です。この原因として考えられるのが、ミリ波という技術の影響です。ミリ波は高速通信を可能にする一方で、障害物に弱く、カバーエリアが狭いという欠点があります。

5Gで実現したこと、しなかったこと

2020年に5Gがスタートした際、さまざまな変化が予想されていました。実際に実現したことと、まだ実現していないことを整理してみましょう。

実現したこと:

- 無制限のデータプランが標準化されてきました。これは、通信制限をかけなくてもみんなが使えるほど回線スピードが向上したためです。

- 信号が弱い環境でも、動画と同じように音楽が利用できるようになりました。

まだ実現していないこと:

- 混み合った環境で電波を捉えることは、依然として難しい状況です。長岡花火大会のような大規模イベントでは、5Gでも全く繋がらないという事例が報告されています。7Gぐらいにならないと、アリーナ全員で同時に通信できるようにはならないかもしれません。

- アプリが端末の性能に依存しなくなるという予想も、まだ実現していません。スマホでゲームをしていると突然落ちてしまったり、LINE通話を長時間しているとスマホが熱くなってしまったりするのは、回線スピードの問題とスマホのスペックの問題が複合的に関係しています。

満員電車の中でなかなか繋がらない、万里の長城の頂上では5Gが失われて2Gに切り替わってしまったなど、実際の使用場面では様々な問題が報告されています。「なんちゃって5G」という表現は、こうした現実を端的に表していると言えるでしょう。

衛星インターネット:Starlinkの可能性

5Gが期待通りの性能を発揮していない中、注目を集めているのが衛星インターネットです。イーロン・マスクのSpaceXが提供するStarlinkは、約1000基の衛星が地球を覆っており、これからも衛星の数は増え続けていく予定です。

Starlinkの最大の利点は、非常時のインターネット接続手段として機能することです。地上の通信インフラが被災などで使えなくなった場合でも、衛星を介してインターネットに接続できるというのは、大きな安心材料となります。

将来的には、衛星とスマホが直接インターネットで繋がる時代が到来する可能性があります。これが実現すれば、地上の基地局に依存しない、真に遍在的なインターネット接続環境が構築されることになります。

デジタル情報量の爆発的増加

SNSの普及後、世界中のデジタル情報の合計量が加速度的に増加しました。このデータは、インターネットがいかに効果的に多くの人に情報を届けられるかを如実に示しています。

驚くべき統計があります。私たちが1日で受け取る情報量は、平安時代の一生分、江戸時代の一年分に相当し、50年前と比較すると5倍以上になっているのです。さらに、情報量は532倍に増加したにもかかわらず、私たちの情報処理能力は65倍しか増えていないという、大きなギャップが存在します。

この情報過多の時代において、いかに効率的に情報を取捨選択し、処理していくかが、現代人に求められる重要なスキルとなっています。

OSシェアの変化:WindowsからAndroidへ

PCとスマホとタブレットを合算したOSのシェアを見ると、興味深い変化が見られます。かつてはWindowsが圧倒的なシェアを誇っていましたが、スマホの登場により状況は一変しました。

現在、Windowsのシェアは約3割程度で、Androidが43%で1位となっています。これは、PCとスマホを一緒に考えた場合の数字ですが、いかにモバイルデバイスが私たちの生活に浸透しているかを示すデータだと言えるでしょう。

Windowsがかつて持っていた支配的な地位は、スマートフォンという新しいデバイスの登場によって大きく変わったのです。この変化は、テクノロジー業界における地殻変動とも言える出来事でした。

ブラウザ戦争とテクノロジー企業の覇権争い

ブラウザの歴史:4度の王者交代

インターネットブラウザの歴史を振り返ると、王者が何度も入れ替わってきたことが分かります。1990年12月に世界初のブラウザ「World Wide Web」が登場し、後に「Nexus」という名前に変更されました。

その後、ブラウザは次のように進化していきました:

- Mosaic時代:最初の本格的なグラフィカルブラウザ

- Netscape時代:商業的に成功した初のブラウザ

- Internet Explorer (IE) 時代:Microsoftの戦略により圧倒的なシェアを獲得

- Google Chrome時代:現在の支配的なブラウザ

Chromeは4番目の王者として君臨しています。そして今、5番目の王者が登場する可能性があります。それがAIブラウザの存在です。多くの企業が現在、この新しい分野に参入しており、再びブラウザ戦争が始まろうとしています。

YouTubeの動画で見ることができるブラウザシェア争いの歴史は、非常に衝撃的なものです。現在はChromeが独占体制を築いていますが、かつては全く違う状況でした。この変遷を知ることで、テクノロジー業界の移り変わりの激しさを実感できます。

GAFAM(MAMAA)の動き

GAFA(Google、Amazon、Facebook、Apple)、またはGAFAM(Microsoftを加えたもの)と呼ばれる企業群があります。興味深いことに、これらの企業はすべて生成AIに参入しています。それほど生成AIには可能性があり、インターネットの革命とも言える存在なのです。

実は、これらの企業はスマートフォンの時代にも同様の動きを見せていました。Amazon、Apple、Googleはすべてスマートフォンを出してきました。Microsoftもスマホに参入しましたが、最終的には断念しています。Amazonも同様にスマホ事業からは撤退しました。

Facebookはスマホを出すことはできませんでしたが、スマートスピーカーには参入しました。Microsoft、Google、Apple、Amazonもすべてスマートスピーカーを市場に投入しています。このように、大きな技術的波が来ると、主要なテクノロジー企業はすべてその分野に参入するという傾向があります。

ちなみに、GAFAMという呼び方から、現在はMAMAA(Meta、Amazon、Microsoft、Apple、Alphabet)という呼び方に変わってきています。これは、FacebookがMetaに社名変更したこと、GoogleがAlphabetの傘下であることなどを反映した呼称です。

Microsoftの戦略:OpenAIへの投資

Microsoftは、次の大きな波はAIだと判断し、ChatGPTを提供するOpenAIに出資しています。MicrosoftはこれまでPowerPoint、Outlook、Skype、Minecraft、GitHubなど、さまざまなサービスを買収してきました。

しかし、OpenAIは買収することができませんでした。気づいたら、OpenAIは巨大な企業に成長していたのです。Microsoftとしては、出資という形で関係を維持していますが、完全な傘下に収めることはできなかったという点で、これは異例のケースと言えます。

抱き合わせ販売の歴史とスマホ新法

かつて、パソコンには一太郎、Lotus 1-2-3、桐といった有料ソフトを別途購入してインストールする必要がありました。しかし、Windows 95以降、Word、Excel、PowerPoint、Access、Outlookなどが最初から入っているようになり、多くの人がこれらのソフトを使うようになりました。

これは「抱き合わせ販売」と呼ばれる手法で、独占禁止法の観点から「ちょっとズルいんじゃないか」という指摘がありました。そして今、同様の問題がスマートフォンの世界でも起こっています。

2025年12月18日から施行される「スマホ新法」により、状況が変わる可能性があります。最初から入っているアプリを使わせるのはおかしい、ユーザーが自分で選べるべきだという考え方が法律に反映されたのです。

この法律により、スマホの検索エンジンやブラウザのシェアが変わってくる可能性があります。選択肢が広がることは消費者にとって優しく素敵なことですが、ネット初心者にとってはどれがいいのか分からず、置いてかれそうだという懸念もあります。また、最初からアプリが入っていることは消費者にとって便利ですが、競合企業にとっては不利な状況を生み出すという側面もあります。

AIブラウザ時代の到来と新たな競争

AIブラウザとは何か

これまでのブラウザは、基本的にユーザーが検索したり、URLを入力したりして情報にアクセスするためのツールでした。しかし、AIブラウザは、AI技術を統合することで、より知的な情報検索やタスクの実行を可能にします。

AIブラウザは、単なる情報表示のツールではなく、ユーザーの意図を理解し、最適な情報を提示したり、複雑なタスクを代行したりできる存在になりつつあります。これは、インターネットの使い方そのものを変える可能性を秘めています。

主要なAIブラウザの登場

現在、複数のAIブラウザが登場し、競争が激化しています:

- Fellow:最初期に登場したAIブラウザの一つ

- Dia:AIアシスタント機能を統合したブラウザ

- Genspark:独自のAI検索機能を持つブラウザ

- Perplexity Comet:高度な情報検索に特化したブラウザ

さらに、既存の大手企業も参入しています:

- Google Chromeには、Geminiが搭載されていく予定です

- Claudeも、Chrome拡張機能として「Claude for Chrome」をリリースしました

- そして最も注目されているのが、ChatGPTのブラウザへの参入です

ChatGPTがブラウザ市場に参入することが発表されており、これはAIブラウザ競争をさらに加速させる要因となるでしょう。

Fellowで見るAIブラウザの可能性

講義では、Fellowというブラウザを使って、実際にAIを使うとどんなことができるのかを実演しました。AIブラウザは、従来のブラウザとは異なり、ユーザーの質問に対して直接的な答えを提供したり、複数のソースから情報を統合して提示したりすることができます。

これにより、ユーザーは複数のウェブサイトを行き来する必要がなく、より効率的に情報を得ることができるようになります。また、AIが文脈を理解することで、より精度の高い検索結果を得ることも可能になります。

5番目の王者は誕生するのか

Chromeが4番目のブラウザ王者として君臨している現在、5番目の王者が登場する可能性があります。それがAIブラウザなのかもしれません。

歴史を振り返ると、ブラウザの王者交代は、それぞれの時代における技術革新や市場ニーズの変化と密接に関連していました。Mosaicはグラフィカルインターフェースを実現し、Netscapeは商業化を進め、Internet ExplorerはOSとの統合を図り、ChromeはスピードとシンプルさでMicrosoftすら倒しました。

AIブラウザが次の王者になるためには、単にAI機能を追加するだけでなく、ユーザーにとって明確な価値を提供し、従来のブラウザでは実現できなかった体験を創出する必要があります。その可能性は十分にあると言えるでしょう。

学生からの質問と回答

講義の最後には、学生からの多くの質問に答える時間が設けられました。いくつかの興味深い質問と回答を紹介します。

Q: ネット人口とSNS人口の違いは何ですか?

A: 名前の通り、インターネットを使っているかSNSを使っているかの違いです。SNSを使っている人は全員インターネットを使っているわけですが、今の世代はアプリを使っている時点でインターネットに繋がっているという感覚がないかもしれません。しかし、スマホのアプリはすべてインターネットを介して動作しています。

Q: 4Gから5Gに切り替えた時、いまいち速くなった実感がなかったのですが?

A: その通りです。現在の5Gは「なんちゃって5G」であり、当初約束されていた性能には達していません。これは半分詐欺のようなものです。

Q: 何を基準にインターネットを利用しているかいないかを区別して100%と試算しているのですか?

A: これは普通に回線数だと思われます。各世帯のインターネット利用人口と国の人口が一致しているということでしょう。

Q: ホラーゲームでよく聞く音でびっくりしました

A: これは昔のダイヤルアップ接続の音ですね。「ピーヒョロ」という音は、当時の人にとっては懐かしい音です。昔はインターネットに接続するために電話回線を使っていたので、インターネットを使っている間は電話が使えませんでした。そのため、子供がインターネットを使っていて親に怒られるというシーンが、よく映画などで描かれていました。

Q: スマホでゲームをしていると突然落ちてしまうのは回線スピードの問題なんでしょうか?

A: 回線の問題もありますし、スマホのスペックの問題もあります。理想的には、スマホのスペックの問題なしにできるようになるぐらい回線スピードが速くなるといいですね。

Q: LINE通話を長時間しているとスマホが熱くなってしまうのも同じ原因ですか?

A: はい、同じ原因です。

Q: 中学で一太郎を使っていました。まさかそこまで前のものだったとは

A: 一太郎は1980年代から存在する歴史あるソフトウェアです。Windows以前の時代には、非常に重要な日本語ワープロソフトでした。

これらの質問と回答から、学生たちが現代のインターネット環境について、さまざまな疑問や関心を持っていることが分かります。講義を通じて、インターネットの歴史と現在、そして未来について、多角的な視点から理解を深めることができたのではないでしょうか。

おわりに

本記事では、長岡造形大学の情報リテラシー論第2回講義の内容をもとに、インターネットの概論と歴史について詳しく解説してきました。1993年に世界初のウェブサイトが公開されてから約30年、インターネットは私たちの生活に欠かせないインフラとなりました。

5Gが当初の期待通りの性能を発揮していない「なんちゃって5G」の現状、衛星インターネットという新しい可能性、そしてブラウザの歴史における4度の王者交代を経て、今まさにAIブラウザという新しい時代が始まろうとしています。Google Chrome、ChatGPT、Claude、Geminiなど、主要なAIプラットフォームがすべてブラウザ市場に参入している現状は、まさにインターネット史における新たな転換点と言えるでしょう。

また、2025年12月に施行されるスマホ新法により、ユーザーの選択肢が広がる一方で、初心者にとっての難しさも増すという、新たな課題も浮上しています。私たちは今、情報量が532倍に増加し、情報処理能力が追いついていない時代を生きています。だからこそ、インターネットの本質や歴史を理解し、賢く活用していくことが、これまで以上に重要になっているのです。

テクノロジーは常に進化し続けます。しかし、その根底にある「世界中にリンクを張り巡らす」というインターネットの原初的なコンセプトは変わりません。新しい技術に適応しながらも、その本質を理解し続けることが、これからの時代を生きる私たちに求められているのではないでしょうか。

よくある質問(Q&A)

Q1: 5Gは結局のところ、4Gと比べてどのくらい速いのですか?

A: 理論上、5Gは4Gの100倍の速度を実現すると言われていました。しかし、実際には期待されたほどの速度向上は見られていません。これが「なんちゃって5G」と呼ばれる理由です。現在の5Gは、混雑した環境や建物の中では特に性能が落ちやすく、長岡花火大会のような大規模イベントでは全く繋がらないという報告もあります。真の5G性能を実現するには、ミリ波という技術の普及が必要ですが、これはまだ十分に展開されていません。

Q2: なぜ日本のインターネット普及率は世界トップレベルではないのですか?

A: 日本のインターネット普及率は約85%で、意外にも世界トップレベルではありません。世界で最も普及率が高いのはバーレーンなどのアラブ諸国で、100%を達成しています。日本が100%に達していない理由としては、高齢者層での利用率の低さ、地方部でのインフラ整備の遅れ、デジタルデバイドの問題などが考えられます。ただし、85%という数字は決して低いわけではなく、世界的に見ても十分に高い水準にあります。

Q3: AIブラウザは従来のブラウザと何が違うのですか?

A: 従来のブラウザは、ユーザーが検索したりURLを入力したりして情報にアクセスするための「窓」のような存在でした。一方、AIブラウザは、AI技術を統合することで、ユーザーの質問に直接答えたり、複数のソースから情報を統合して提示したり、複雑なタスクを代行したりできます。例えば、「最近の気候変動に関する主要な研究結果を要約して」と尋ねると、AIブラウザは複数のウェブサイトから情報を収集し、統合された回答を提供してくれます。これは、検索結果のリンク一覧を表示するだけの従来のブラウザとは大きく異なる体験です。

Q4: スマホ新法によって、私たちのスマホ利用はどのように変わりますか?

A: 2025年12月18日から施行されるスマホ新法により、スマートフォンにプリインストールされているアプリやサービス(検索エンジン、ブラウザなど)について、ユーザーが自由に選択できるようになります。これまでは、iPhoneならSafariとGoogle検索、AndroidならChromeとGoogle検索が事実上のデフォルトでしたが、今後はユーザーが初回起動時などに自分の好きなサービスを選べるようになる可能性があります。選択肢が増えることは消費者にとってプラスですが、何を選べばいいか分からないという新たな悩みも生まれるかもしれません。

Q5: インターネット依存症について、いつ頃から問題視されるようになったのですか?

A: インターネット依存症という概念は、1990年代後半から2000年代初頭にかけて注目されるようになりました。特に、常時接続の高速インターネットが普及し、オンラインゲームやSNSが登場した2000年代中頃から、社会問題として広く認識されるようになりました。現在では、私たちが1日に受ける情報量は平安時代の一生分、江戸時代の一年分に相当するとされており、情報量は532倍に増加したのに対し、情報処理能力は65倍しか増えていないという大きなギャップが生じています。この情報過多の環境において、健全なインターネット利用のあり方を考えることは、現代人にとって重要な課題となっています。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=RDVXMI25PTc

0:00 📚 導入・授業開始の挨拶

1:06 🎵 前回の復習と音楽企画の紹介

2:07 🌐 インターネット人口の推移と歴史

3:15 📊 日本と世界のネット普及率比較

4:26 📡 5Gの現状と「なんちゃって5G」問題

5:29 🛰️ スターリンクと衛星インターネット

6:33 💻 OSシェアとGAFAM企業のAI参入

7:28 🏢 MicrosoftのAI戦略と買収の歴史

8:24 🌍 ブラウザーの歴史とシェア争い

9:24 🤖 スマホ新法とAIブラウザーの台頭

10:23 💬 学生からの質問に回答

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

情報リテラシー論02インターネット概論と歴史’25長岡造形大学

🌐 World Wide Web (WWW)

1993年4月30日に世界で初めて公開されたウェブサイトから始まったインターネットの基盤技術。テキストに青字でリンクを貼り、世界中にリンクを張り巡らすというコンセプトが現在のインターネットの根幹となっています。情報を相互に結びつけることで、誰もが自由に情報にアクセスできる世界を実現しました。

📶 なんちゃって5G

5Gは有線回線を超える高速通信として期待されましたが、実際には1〜5Gbpsの速度に達しておらず、4Gからの劇的な速度向上は実現していません。ミリ波の整備が進んでいないことが原因とされ、混雑した環境での接続や端末性能への依存からの脱却も未達成です。真の5G時代到来にはまだ時間がかかりそうです。

🌍 インターネット普及率

世界人口80億人のうち、電気利用者は62億人、ネット人口は52億人、SNS人口は48億人。日本の普及率は85%程度で世界的には高くありません。バーレーンなど中東諸国が100%を達成している一方、日本が100%に達しないと真のネット選挙の実現は困難とされています。国によって大きな格差が存在します。

🖥️ ブラウザの歴史

1990年の世界初ブラウザから、Mosaic、Netscape、Internet Explorer、そして現在のChromeへと王者が変遷してきました。Chromeは4番目の王者として圧倒的なシェアを獲得。現在はFellow、Dia、Perplexity Cometなど、AI機能を搭載したAIブラウザが5番目の王者を目指して参入しており、新たな競争時代に突入しています。

🏢 GAFAM

Google、Apple、Facebook(現Meta)、Amazon、Microsoftの5大IT企業。現在はMAMAA(Microsoft、Apple、Meta、Amazon、Alphabet)と呼ばれることも。これらの企業はすべてスマホ、スマートスピーカー、そして生成AIに参入しており、その動向がインターネット革命の方向性を示しています。Microsoftは特にOpenAIへの出資で注目されています。

📱 スマホ新法

2025年12月18日から施行される新しい法律で、スマートフォンに最初から搭載されているアプリやサービスをユーザーが自由に選択できるようにするもの。これまでの抱き合わせ販売を規制し、検索エンジンやブラウザのシェアを大きく変える可能性があります。消費者の選択の自由を拡大する一方、初心者には選択肢が多すぎるという課題も指摘されています。

🤖 AIブラウザ

ChatGPT、Claude、Geminiなどの生成AIを搭載したブラウザ。FellowやDiaが先駆けとなり、ChromeにもGeminiが統合され、ChatGPTもブラウザ参入を発表しました。従来の検索と閲覧だけでなく、AI機能による情報の要約、分析、対話が可能になることで、インターネットの使い方が根本的に変わる可能性があります。

🚀 Starlink

イーロン・マスクのSpaceXが提供する衛星インターネットサービス。約1000基の衛星が地球を覆い、非常時の通信手段として注目されています。将来的には衛星とスマホが直接接続する時代が到来すると予測されており、地上の通信インフラに依存しない新しいインターネット接続の形を実現しようとしています。離島や災害時の通信確保に有効です。

⚡ 回線速度

有線は300Mbps程度の高速通信が可能な一方、無線は5Gでも期待された速度に達していません。情報量は532倍に増加したのに対し、人間の情報処理能力は65倍しか増えていないというギャップも存在します。真の高速通信が実現すれば、アプリが端末性能に依存しなくなり、クラウドベースのサービスがさらに発展すると期待されています。

📚 情報リテラシー

デジタル時代に必要な情報の読み書き能力。現代人は平安時代の一生分、江戸時代の一年分の情報を1日で受け取っており、50年前の5倍以上の情報に接しています。この膨大な情報を適切に扱い、真偽を見極め、活用する能力が求められています。インターネットの歴史を学ぶことで、技術の本質を理解することができます。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/rKsBvGXT5mg

情報リテラシー論02インターネット概論と歴史’25長岡造形大学

#情報リテラシー論 #長岡造形大学 #横田秀珠 #情報リテラシー #メディアリテラシー #ITリテラシー