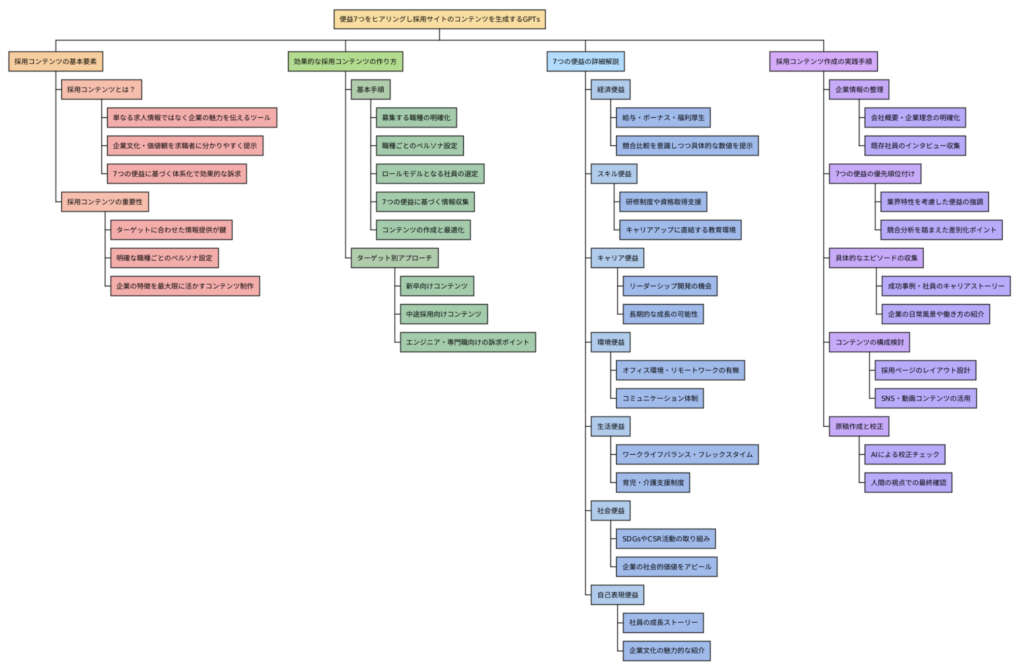

便益7つをヒアリングし採用サイトのコンテンツを生成するGPTs

あれ?新潟に帰ってきた?

ここは高知(中村駅)だぜ?

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

さて、本題です。

自社の魅力はどう言語化すればいい?【魅力言語化シート無料配布】

https://baigie.me/service/recruit-website/blog/2025/02/12/verbalization_of_atract/

というコンテンツが2025年2月12日に

公開されてネットで話題になりました。

今日は、このコンテンツを元にして

GPTsを開発してレビューしました。

https://www.youtube.com/watch?v=UgnY3DhlSKA

業務改善できる!採用・求人サイト向けコンテンツ作成ツール

https://chatgpt.com/g/g-67ae3ceb5d8c8191a24fdf9ad48e6768

このGPTsは無料ですので、良かったら使ってみてくださいね。

採用コンテンツ作成のための7つの便益ガイド

ChatGPTのカスタムGPTs「業務改善できる!採用・求人サイト向けコンテンツ作成ツール」を使用して、採用・求人サイトのコンテンツを7つの便益(経済、スキル、キャリア、環境、生活、社会、自己表現)に基づいて作成する方法が説明されています。各便益について詳しく解説され、それらを効果的に求人サイトのコンテンツに活用する手順が示されています。GPTsを活用することで、体系的な採用コンテンツの作成が可能になります。

- はじめに

- 採用コンテンツの基本要素

- 効果的な採用コンテンツの作り方

- 7つの便益の詳細解説

- 採用コンテンツ作成の実践手順

- おわりに

- よくある質問

はじめに

近年、企業の採用活動において、魅力的な採用コンテンツの作成が重要になっています。特に、デジタル時代において、求職者は企業の情報を様々なチャネルから収集し、より詳細な情報を求めています。そのため、企業側も従来の求人情報の提供方法から一歩進んで、より戦略的なアプローチが必要となってきています。

本記事では、採用・求人サイトのコンテンツ作成に焦点を当て、特に「7つの便益」という観点から、効果的な採用コンテンツの作成方法について解説していきます。これらの便益を理解し、適切に活用することで、より魅力的で、かつ実効性の高い採用コンテンツを作成することができます。

採用コンテンツの基本要素

採用コンテンツを作成する際の重要な基本要素について、まずは理解を深めていきましょう。採用コンテンツとは単なる求人情報ではなく、企業の魅力を多角的に伝えるためのツールです。

特に重要なのは、企業の価値観や文化、そして具体的な環境や条件を、求職者にとって分かりやすい形で提示することです。これらの情報は、7つの便益という形で体系化することで、より効果的に伝えることができます。

効果的な採用コンテンツの作り方

採用コンテンツを効果的に作成するためには、まず職種ごとのターゲット層を明確にし、そのペルソナに合わせた情報提供が必要です。具体的には以下のような手順で進めていきます:

- 募集する職種の明確化

- 職種ごとのペルソナ設定

- ロールモデルとなる社員の選定

- 7つの便益に基づく情報収集

- コンテンツの作成と最適化

7つの便益の詳細解説

1. 経済便益

給与やボーナス、福利厚生など、金銭的な側面に関する便益です。具体的な数値を示すことで、求職者に分かりやすい情報を提供できます。ただし、競合他社との比較を意識しすぎないよう注意が必要です。

2. スキル便益

業務を通じて得られる知識や技術に関する便益です。研修制度や資格取得支援など、具体的なスキルアップの機会を提示することで、キャリア開発に関心の高い求職者にアピールできます。

3. キャリア便益

将来のキャリアパスに関する便益です。リーダーシップ開発の機会や、幅広い経験を積める環境など、長期的なキャリア形成の可能性を示すことが重要です。

4. 環境便益

物理的・心理的な職場環境に関する便益です。オフィス環境やリモートワークの可否、コミュニケーション体制など、働きやすさに関する具体的な情報を提供します。

5. 生活便益

ワークライフバランスに関する便益です。フレックスタイム制度や育児・介護支援など、私生活との両立のしやすさを具体的に示します。

6. 社会便益

企業の社会的価値や貢献に関する便益です。SDGsへの取り組みやCSR活動など、社会的意義のある仕事であることをアピールします。

7. 自己表現便益

企業文化や価値観に関する便益です。社員の活躍事例や成長ストーリーなど、具体的なエピソードを通じて企業の魅力を伝えます。

採用コンテンツ作成の実践手順

実際のコンテンツ作成では、以下の手順で進めることをお勧めします:

- 企業情報の整理

- 7つの便益の優先順位付け

- 具体的なエピソードの収集

- コンテンツの構成検討

- 原稿作成と校正

おわりに

採用コンテンツの作成において、7つの便益を意識することは、求職者に対して企業の魅力を効果的に伝えるための重要な枠組みとなります。特に、各便益を具体的な事例や数値で裏付けることで、より説得力のあるコンテンツを作成することができます。

今後も変化する採用市場において、これらの便益を適切に活用し、継続的に改善を重ねることで、より効果的な採用活動につなげることができるでしょう。

よくある質問

Q1: 7つの便益は、すべての職種に同じように適用できますか?

A: 職種によって重要度は異なります。たとえば、技術職ではスキル便益が重要になる一方、営業職では社会便益や自己表現便益が重要になることがあります。

Q2: 経済便益について、具体的な数字を出すべきですか?

A: 基本給や諸手当の範囲は示した方が良いですが、競合他社との比較を意識しすぎないよう注意が必要です。

Q3: コンテンツの更新頻度はどのくらいが適切ですか?

A: 基本的な情報は半年から1年ごとに見直し、社員インタビューなどは四半期ごとの更新が推奨されます。

Q4: 7つの便益の中で、特に重視すべきものはありますか?

A: 業界や企業の特性、また募集職種によって異なりますが、一般的にはスキル便益とキャリア便益は重要度が高いとされています。

Q5: 採用コンテンツの効果測定はどのように行うべきですか?

A: 応募数や面接通過率などの定量的指標に加え、入社後の定着率や社員満足度調査なども効果測定の指標として活用できます。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=-MPLaad1WfQ

0:00 👋 番組の導入と今日のテーマの紹介

1:05 📄 採用マーケティングブログの紹介

2:18 💰 経済便益について

3:25 🎓 スキル便益について

5:44 📈 キャリア便益について

6:52 🏢 環境便益について

9:09 ⚖️ 生活便益について

10:21 🌏 社会便益について

11:30 🎯 自己表現便益について

12:35 🛠️ コンテンツ作成のプロセス説明

14:54 👋 締めくくり

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

便益7つをヒアリングし採用サイトのコンテンツを生成するGPTs

🤖 ChatGPTカスタムGPTs

AIを活用して採用コンテンツを効率的に作成するためのツール。質問に答えていくことで、体系的な採用サイトのコンテンツを自動生成することができます。

💰 経済便益

給与、ボーナス、福利厚生など、金銭的な待遇に関する利点。従業員の生活基盤を支える重要な要素として、具体的な数値とともに提示されます。

🎓 スキル便益

業務を通じて習得できる知識や技術に関する利点。研修制度や資格取得支援など、従業員の成長をサポートする制度が含まれます。

👔 キャリア便益

将来のキャリアにプラスとなる経験や機会に関する利点。リーダーシップ育成や専門性の向上など、長期的な成長につながる要素です。

🏢 環境便益

オフィス環境やリモートワークなど、働く場所や方法に関する利点。快適な職場環境や柔軟な働き方を提供する制度が含まれます。

⚖️ 生活便益

ワークライフバランスに関する利点。フレックスタイムや育児支援など、私生活との両立を可能にする制度が含まれます。

🌍 社会便益

企業の社会的評価や貢献度に関する利点。SDGsへの取り組みや社会貢献活動など、企業の社会的価値を示す要素です。

🎯 自己表現便益

企業文化や価値観に関する利点。従業員が誇りを持って働けるような企業の独自性や魅力を表す要素です。

📝 採用コンテンツ

求職者に向けて企業の魅力を効果的に伝えるための情報発信ツール。7つの便益を体系的にまとめた求人情報です。

👥 ペルソナ設定

採用ターゲットとなる人物像の具体化。職種ごとの代表的な人物像を設定し、それに基づいてコンテンツを作成する手法です。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/TEg5VhTn6qQ

便益7つをヒアリングし採用サイトのコンテンツを生成するGPTs

採用サイトにおける「7つの便益」活用は、求職者の多様なニーズに応え、企業の魅力を効果的に伝える強力な手段です。経済、スキル、キャリア、環境、生活、社会、自己表現の各便益を具体的に提示することで、求職者の入社意欲を高めます。コンテンツ作成では、職種に応じたペルソナ設定とロールモデル社員へのヒアリングが重要。事実に基づいた情報を多角的に言語化し、社員の声などを加えることでコンテンツに厚みが増します。GPTs「業務改善できる!採用・求人サイト向けコンテンツ作成ツール」の活用は効率的なコンテンツ作成を支援し、採用活動の成功に貢献します。

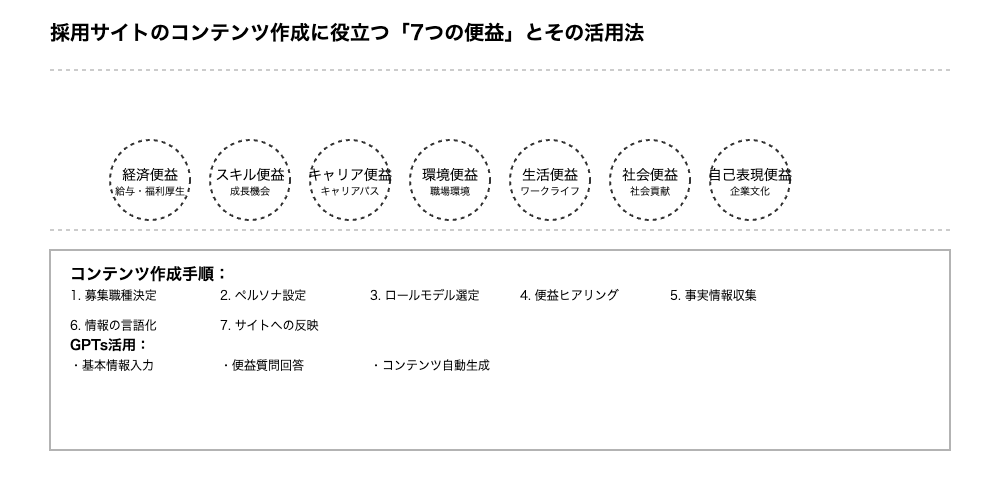

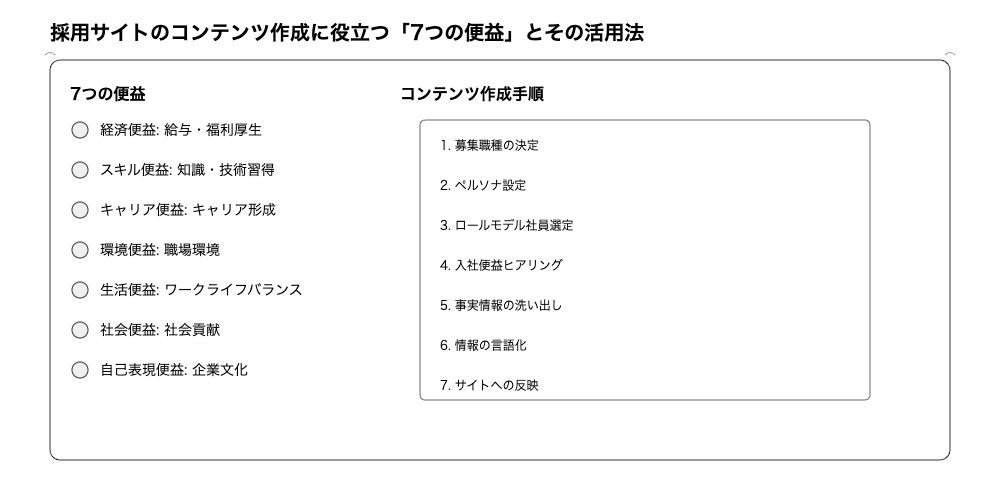

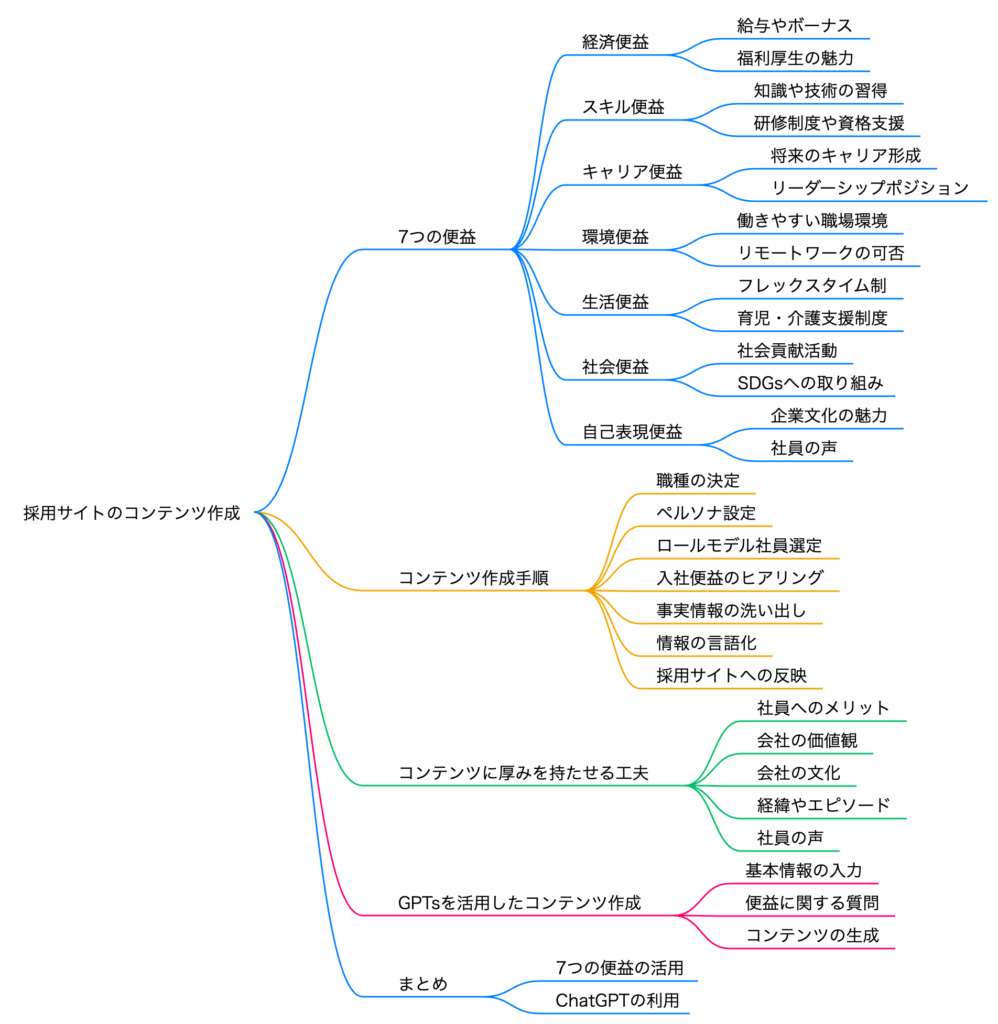

採用サイトのコンテンツ作成に役立つ「7つの便益」とその活用法

採用活動において、企業の魅力を効果的に求職者へ伝える採用サイトは、まさに企業の顔と言えるでしょう。しかし、多くの情報が溢れる現代において、求職者の心を掴み、応募へと繋げるためには、単に企業の情報を羅列するだけでは不十分です。そこで重要となるのが、求職者が企業に求める「便益」を理解し、それを採用サイトのコンテンツに落とし込むという考え方です。本稿では、採用サイトのコンテンツ作成に役立つ「7つの便益」について解説し、その具体的な活用法について掘り下げていきます。これらの便益を理解し、効果的に活用することで、採用サイトは求職者にとって魅力的な情報源となり、企業の採用活動を大きく前進させる力となるでしょう。

1. 採用サイトにおける「7つの便益」とは?

採用サイトにおける「便益」とは、求職者が企業で働くことによって得られる価値や利点のことを指します。給与や福利厚生といった経済的な側面だけでなく、スキルアップやキャリア形成、働きがいや職場環境など、多岐にわたる要素が含まれます。これらの便益を明確に提示することで、求職者は自身が企業で働くイメージを具体的に描きやすくなり、入社意欲を高めることに繋がります。以下では、採用サイトで訴求すべき「7つの便益」について、それぞれの内容、具体例、そしてコンテンツ作成におけるポイントを詳しく解説していきます。

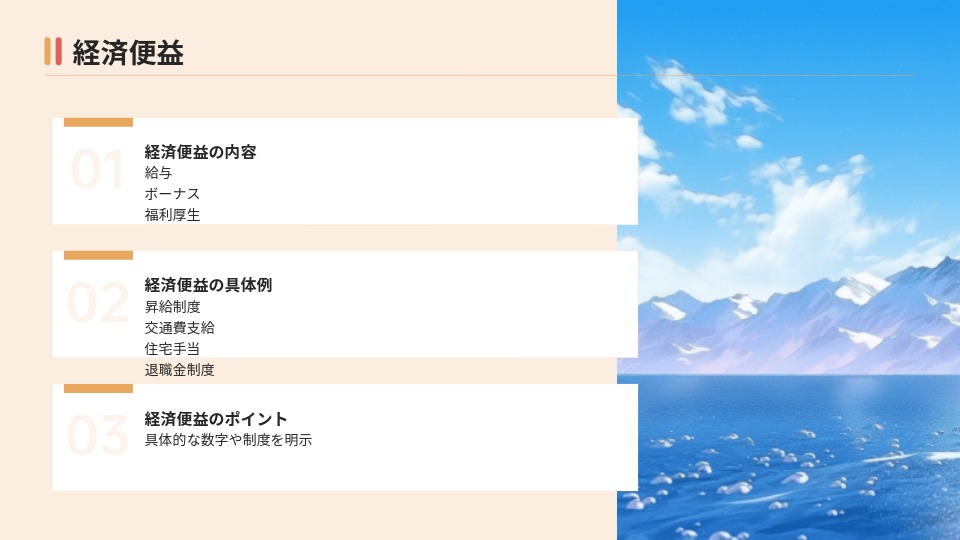

1.1 経済便益

1.1.1 経済便益の内容

経済便益とは、企業が提供する給与、ボーナス、福利厚生といった金銭的な報酬や待遇のことです。生活の基盤となるだけでなく、生活水準を向上させる上で重要な要素であり、求職者にとって最も関心の高い便益の一つと言えるでしょう。具体的には、基本給、残業手当、賞与、各種手当(住宅手当、通勤手当など)、社会保険、退職金制度、ストックオプションなどが含まれます。これらの経済便益は、求職者の生活設計に直接影響を与えるため、採用サイトでは明確かつ具体的に提示することが求められます。

1.1.2 経済便益の具体例

経済便益を具体的に示す例としては、まず「昇給制度」の明示が挙げられます。年功序列型、成果主義型など、昇給の仕組みを具体的に記載することで、入社後の給与アップのイメージを持たせることができます。また、「交通費支給」や「住宅手当」といった各種手当の有無や支給額、支給条件を明記することも重要です。さらに、「退職金制度」や「ストックオプション」といった長期的な経済的メリットも、企業の魅力を高める要素となります。これらの情報を具体的に提示することで、求職者は自身の経済状況と照らし合わせ、企業への応募を具体的に検討しやすくなるでしょう。

1.1.3 経済便益のポイント

経済便益を訴求する際のポイントは、「具体的な数字や制度を明示する」ことです。「給与は経験・能力を考慮し決定」といった曖昧な表現ではなく、「月給〇〇万円~〇〇万円(経験〇年以上)」のように、具体的な金額や条件を提示することで、求職者の信頼感を得やすくなります。また、福利厚生についても、「充実した福利厚生制度」といった抽象的な表現ではなく、具体的な制度名や利用可能なサービス内容を記載することが重要です。例えば、「社員食堂あり(1食〇〇円)」、「家賃補助制度(月額〇〇円まで)」など、具体的な情報を提示することで、求職者は入社後の生活をより具体的にイメージできるようになります。

1.2 スキル便益

1.2.1 スキル便益の内容

スキル便益とは、業務を通じて得られる知識や技術、そしてスキルアップの機会など、個人の成長に関わる便益のことです。現代の求職者は、給与だけでなく、自身の成長やキャリアアップを重視する傾向が強まっています。そのため、企業が提供するスキル便益は、求職者にとって非常に魅力的な要素となります。具体的には、専門知識や技術の習得、コミュニケーション能力やマネジメント能力の向上、資格取得の支援、研修制度などがスキル便益に含まれます。

1.2.2 スキル便益の具体例

スキル便益の具体例としては、まず「研修制度」の充実が挙げられます。新入社員研修、階層別研修、専門スキル研修など、様々な研修制度を用意することで、社員のスキルアップを積極的に支援する姿勢を示すことができます。また、「資格取得支援」制度も、求職者にとって魅力的なポイントです。資格取得にかかる費用補助や、資格取得のための学習時間の確保など、具体的な支援内容を提示することで、社員の成長を後押しする企業文化をアピールできます。さらに、「ジョブローテーション」制度も、多様なスキルを習得できる機会として、スキル便益の一つとなります。

1.2.3 スキル便益のポイント

スキル便益を訴求する際のポイントは、「具体的なスキル獲得の事例を示す」ことです。研修制度の内容や資格取得支援制度の詳細だけでなく、「入社〇年目で〇〇の資格を取得し、〇〇の業務で活躍している社員がいる」といった具体的な事例を示すことで、求職者は入社後の自身の成長をより具体的にイメージできます。また、スキルアップによってどのようなキャリアパスが描けるのかを示すことも重要です。例えば、「〇〇研修を受講することで、〇〇のスキルが身につき、将来的に〇〇のポジションを目指せる」といった具体的なキャリアパスを提示することで、求職者の入社意欲を高めることができます。

1.3 キャリア便益

1.3.1 キャリア便益の内容

キャリア便益とは、将来のキャリア形成に役立つ経験や環境が提供されることによって得られる便益です。スキル便益と関連性が高いですが、キャリア便益はより長期的な視点で、個人のキャリアプラン全体に貢献する要素を指します。具体的には、昇進・昇格の機会、リーダーシップを発揮できるポジション、裁量権のある業務、多様なキャリアパス、転職市場での市場価値向上などが含まれます。キャリア便益は、求職者の長期的なキャリアプランと企業の成長戦略を結びつける上で重要な要素となります。

1.3.2 キャリア便益の具体例

キャリア便益の具体例としては、「リーダーシップを磨けるポジション」の提供が挙げられます。若手社員にも積極的にリーダーを任せる文化や、リーダーシップ研修の実施などは、求職者にとって魅力的なポイントとなります。また、「裁量権のある業務」を任せることも、キャリア便益の一つです。自分のアイデアや裁量で仕事を進められる環境は、主体性を持って成長したいと考える求職者にとって、大きな魅力となります。さらに、「転職市場での評価が高まる実績」を積めることも、キャリア便益として訴求できます。専門性の高いスキルや経験を積むことができる環境であることをアピールすることで、求職者のキャリア形成をサポートする企業姿勢を示すことができます。

1.3.3 キャリア便益のポイント

キャリア便益を訴求する際のポイントは、「キャリアパスを提示する」ことです。入社後のキャリアステップ、昇進・昇格のモデルケース、ジョブローテーションの事例などを具体的に示すことで、求職者は自身のキャリアプランを企業の中で具体的にイメージできます。また、社員のキャリアアップを支援する制度や取り組みも積極的にアピールしましょう。例えば、「メンター制度」、「キャリア相談窓口」、「資格取得支援制度」など、社員のキャリア形成をサポートする体制を整えていることを示すことで、求職者は安心して長期的なキャリアを築けると感じるでしょう。

1.4 環境便益

1.4.1 環境便益の内容

環境便益とは、働きやすい職場環境や心理的な安心感が得られることによってもたらされる便益です。近年、ワークライフバランスや働きがいを重視する求職者が増加しており、環境便益は企業選びの重要な要素となっています。具体的には、オフィス環境、人間関係、企業文化、福利厚生施設、柔軟な働き方などが含まれます。快適な職場環境は、社員のモチベーションや生産性を向上させるだけでなく、企業全体の魅力を高めることにも繋がります。

1.4.2 環境便益の具体例

環境便益の具体例としては、「リモートワークの可否」が挙げられます。柔軟な働き方を求める求職者にとって、リモートワーク制度の有無や頻度は重要な判断基準となります。また、「オフィス設備」の充実度も環境便益の一つです。快適なオフィス空間、休憩スペース、カフェテリアなど、社員が働きやすい環境を整備することは、企業の魅力を高める上で重要です。さらに、「チームの雰囲気」や「風通しの良いコミュニケーション体制」も、心理的な安心感を与える環境便益となります。社員同士の協力体制や、上司や同僚との円滑なコミュニケーションは、働きがいや満足度を高める上で不可欠です。

1.4.3 環境便益のポイント

環境便益を訴求する際のポイントは、「職場環境の具体的な取り組みを伝える」ことです。単に「働きやすい職場環境です」とアピールするのではなく、具体的な制度や取り組みを紹介することで、求職者は企業の姿勢をより深く理解できます。例えば、「月に〇回までリモートワーク可能」、「オフィスにカフェスペースを完備」、「社員間のコミュニケーションを促進するためのイベントを定期的に開催」など、具体的な情報を提示することで、求職者は入社後の働き方を具体的にイメージしやすくなります。また、社員インタビューなどを活用し、実際に働いている社員の声を通じて、職場の雰囲気を伝えることも効果的です。

1.5 生活便益

1.5.1 生活便益の内容

生活便益とは、仕事とプライベートの両立を支援し、ライフスタイルとのバランスを保てる柔軟な働き方ができることによって得られる便益です。ワークライフバランスを重視する現代の求職者にとって、生活便益は企業選びの重要な要素の一つとなっています。具体的には、フレックスタイム制、時短勤務制度、育児・介護休暇制度、リモートワーク制度、副業許可などが含まれます。生活便益を充実させることで、企業は多様な人材を獲得し、社員のエンゲージメントを高めることができます。

1.5.2 生活便益の具体例

生活便益の具体例としては、「フレックスタイム制」の導入が挙げられます。始業時間と終業時間を社員が自由に選択できる制度は、通勤ラッシュを避けたい人や、育児や介護との両立を目指す人にとって、大きな魅力となります。また、「リモートワーク」制度も、通勤時間の削減や、自宅で集中して仕事に取り組みたい人にとって、生活便益の一つとなります。さらに、「育児・介護支援制度」の充実も、社員の生活をサポートする重要な要素です。育児休暇制度、短時間勤務制度、託児所設置など、具体的な支援制度を提示することで、子育て世代や介護世代の求職者にとって、安心して働ける企業であることをアピールできます。

1.5.3 生活便益のポイント

生活便益を訴求する際のポイントは、「生活をサポートする制度をアピール」することです。制度の有無だけでなく、制度の利用実績や、社員の声などを紹介することで、制度が実際に機能していることをアピールできます。例えば、「育児休暇取得率〇〇%」、「男性社員の育児休暇取得実績あり」、「制度を利用して子育てと仕事を両立している社員の声」などを掲載することで、求職者は安心して制度を利用できると感じるでしょう。また、制度だけでなく、企業文化としてワークライフバランスを尊重する風土があることを伝えることも重要です。

1.6 社会便益

1.6.1 社会便益の内容

社会便益とは、企業が社会に貢献することで得られる便益であり、企業の社会的責任(CSR)や持続可能性(サステナビリティ)への取り組みに関連します。近年、企業の社会的意義や社会貢献に関心を持つ求職者が増加しており、社会便益は企業選びの新たな軸となりつつあります。具体的には、企業の社会的信用、社会貢献活動、環境保護活動、地域貢献活動、倫理的な企業活動などが含まれます。社会便益を訴求することで、企業イメージ向上、人材獲得、社員エンゲージメント向上など、様々な効果が期待できます。

1.6.2 社会便益の具体例

社会便益の具体例としては、「SDGsやCSRへの取り組み」が挙げられます。企業の事業活動を通じて、SDGsの目標達成に貢献していることや、CSR活動に積極的に取り組んでいることをアピールすることで、企業の社会的責任を果たす姿勢を示すことができます。また、「ボランティア活動」や「地域貢献」活動も、社会便益の具体例です。社員がボランティア活動に参加しやすい制度や、地域社会への貢献活動を積極的に行っていることをアピールすることで、企業が社会の一員として貢献している姿勢を示すことができます。

1.6.3 社会便益のポイント

社会便益を訴求する際のポイントは、「具体的な活動内容を示す」ことです。単に「社会貢献活動に力を入れています」とアピールするのではなく、具体的な活動内容、活動の成果、社会への影響などを具体的に示すことで、求職者の共感を呼びやすくなります。例えば、「〇〇NPOと協働で〇〇プロジェクトを実施」、「〇〇地域の環境保護活動に〇〇年間継続して参加」、「〇〇小学校でプログラミング教室を開催」など、具体的な活動内容を数値データや写真などを交えて紹介することで、より効果的に社会便益をアピールできます。

1.7 自己表現便益

1.7.1 自己表現便益の内容

自己表現便益とは、企業の文化や価値観に共感し、社員が自己表現の一部として企業活動に参加できることによって得られる便益です。個性を尊重し、自分らしさを表現できる職場環境を求める求職者にとって、自己表現便益は重要な要素となります。具体的には、ユニークな企業文化、社員の個性や多様性を尊重する風土、社員の意見やアイデアを積極的に取り入れる仕組み、社内外への発信機会などが含まれます。自己表現便益を訴求することで、企業は個性豊かな人材を獲得し、組織の活性化に繋げることができます。

1.7.2 自己表現便益の具体例

自己表現便益の具体例としては、「ユニークな企業文化」を積極的にアピールすることが挙げられます。例えば、「社員全員がニックネームで呼び合う文化」、「服装自由な社風」、「社内イベントが盛んな企業文化」など、他社にはない独自の企業文化を積極的に発信することで、企業の個性を際立たせることができます。また、「外部への発信が多い企業」であることも、自己表現便益の一つです。社員がブログやSNSで情報発信することを推奨したり、社員がメディア取材を受ける機会が多い企業は、自己表現の場を求める求職者にとって魅力的に映ります。さらに、「社員の声」を積極的に採用サイトに掲載することも、自己表現便益を訴求する上で効果的です。社員インタビュー、座談会記事、アンケート結果などを掲載することで、社員の個性や考え方を求職者に伝えることができます。

1.7.3 自己表現便益のポイント

自己表現便益を訴求する際のポイントは、「企業の価値観や文化を具体的に伝える」ことです。「風通しの良い社風です」といった抽象的な表現ではなく、具体的なエピソードや事例を交えて、企業の価値観や文化を伝えることが重要です。例えば、「社員のアイデアから生まれた新規事業が多数」、「失敗を恐れずに挑戦する文化」、「多様なバックグラウンドを持つ社員が活躍している」など、具体的なエピソードを交えて企業の文化を語ることで、求職者は企業の価値観をより深く理解し、共感することができます。

2. 採用サイトのコンテンツ作成手順

効果的な採用サイトを構築するためには、計画的なコンテンツ作成が不可欠です。ここでは、「7つの便益」を最大限に活用した採用サイトのコンテンツ作成手順を7つのステップで解説します。

2.1 募集する職種を決定する

まず最初に、採用したい職種を明確に決定します。職種によって求めるスキルや経験、人物像は異なるため、職種ごとにターゲットとする求職者を具体的にイメージすることが重要です。各職種の業務内容、必要なスキル、経験、資格、求める人物像などを詳細に洗い出しましょう。職種分析を丁寧に行うことで、後のペルソナ設定やコンテンツ作成がスムーズに進みます。

2.2 ペルソナを設定する

次に、募集職種に合致する理想的な求職者像「ペルソナ」を設定します。年齢、性別、職務経歴、スキル、価値観、ライフスタイルなど、詳細な人物像を設定することで、コンテンツの方向性が明確になります。ペルソナ設定は、採用サイトのターゲットを絞り込み、より効果的なコンテンツを作成するために不可欠なステップです。

2.3 ロールモデル社員を選定する

設定したペルソナに近いロールモデルとなる社員を選定します。ロールモデル社員は、求職者が入社後の自分をイメージするための重要な存在です。選定する社員は、入社後の活躍ぶり、スキルアップ、キャリアアップなど、求職者にとって魅力的な要素を持つ社員を選びましょう。ロールモデル社員へのインタビューを通じて、求職者が求める情報を効果的に収集できます。

2.4 入社便益をヒアリングする

選定したロールモデル社員にインタビューを行い、入社して感じた「便益」をヒアリングします。7つの便益を参考に、具体的にどのような便益を感じているか、どのような点に魅力を感じているか、深掘りして質問しましょう。ヒアリングを通じて得られた情報は、採用サイトのコンテンツ作成における貴重な情報源となります。また、ヒアリングした便益を重要度順に序列化することで、コンテンツの優先順位を決めることができます。

2.5 便益を証明する事実情報を洗い出す

ヒアリングで得られた便益を裏付ける具体的な事実情報を洗い出します。数値データ、社員のエピソード、具体的な事例など、客観的な情報 sources を収集することで、コンテンツの信頼性を高めることができます。例えば、スキル便益であれば研修制度の参加人数や資格取得者数、キャリア便益であれば昇進・昇格事例、環境便益であればオフィス環境の写真や社員のコメントなどが有効です。

2.6 情報を精緻に言語化する

収集した事実情報をもとに、採用サイトのコンテンツとして情報を精緻に言語化します。単に事実を羅列するだけでなく、求職者に響く言葉で、企業の魅力を最大限に伝えられるように工夫しましょう。事実情報に加えて、企業の意図や背景、社員の声などを加えることで、コンテンツに厚みと深みを与えることができます。ターゲットとする求職者の心に響く言葉遣いや表現方法を意識しましょう。

2.7 採用サイトや資料に反映する

作成したコンテンツを採用サイトや採用資料に反映します。採用サイトのデザインや構成に合わせて、コンテンツを適切に配置しましょう。動画、写真、イラストなど、視覚的な要素も効果的に活用することで、より魅力的なコンテンツにすることができます。採用サイト公開後も、効果測定を行い、改善を繰り返すことで、より効果的な採用サイトへと進化させることができます。

3. コンテンツに厚みを持たせるための工夫

採用サイトのコンテンツに深みと説得力を持たせるためには、単に情報を伝えるだけでなく、多角的な視点を取り入れることが重要です。ここでは、コンテンツに厚みを持たせるための5つの工夫を紹介します。

3.1 社員に与えるメリット

その情報が社員にとってどのようなメリットがあるのかを明確に記述することで、求職者は入社後の自分を具体的にイメージしやすくなります。例えば、研修制度を紹介する際に、「社員のスキルアップを支援し、キャリアアップに繋がる」といったメリットを具体的に記述することで、求職者は研修制度の価値をより深く理解できます。

3.2 会社の考えや価値観

その情報に対する会社の考えや価値観を伝えることで、求職者は企業文化や社風を理解しやすくなります。例えば、ワークライフバランスを推進する制度を紹介する際に、「社員一人ひとりの個性と多様性を尊重し、働きやすい環境を提供することで、創造性を最大限に引き出す」といった会社の考えを伝えることで、求職者は企業の価値観に共感しやすくなります。

3.3 会社の文化

その情報が象徴する会社の文化を伝えることで、求職者は社風や雰囲気を具体的にイメージできます。例えば、社員間のコミュニケーションを促進するイベントを紹介する際に、「社員同士の繋がりを大切にし、チームワークを重視する文化」を伝えることで、求職者は社内の雰囲気をより具体的にイメージできます。

3.4 経緯やエピソード

その事実に至るまでの経緯やエピソードを語ることで、コンテンツにストーリー性が生まれ、求職者の共感を呼びやすくなります。例えば、新しい福利厚生制度を導入した経緯や、制度導入によって社員の働き方がどのように変化したかといったエピソードを語ることで、コンテンツに人間味と深みを与えることができます。

3.5 社員の声や感想

社員の生の声を掲載することで、コンテンツの信頼性と説得力が増します。社員インタビュー、アンケート結果、座談会記事など、様々な形式で社員の声を取り入れることで、求職者は入社後のリアルな働き方をイメージしやすくなります。社員の顔写真と名前を掲載することで、より親近感と信頼感を与えることができます。

4. GPTsを活用した採用コンテンツ作成

近年、AI技術の進化により、採用コンテンツ作成においてもGPTs「業務改善できる!採用・求人サイト向けコンテンツ作成ツール」を活用するケースが増えています。このGPTsを活用することで、効率的かつ質の高いコンテンツ作成が可能になります。

4.1 基本情報やミッション・ビジョンを入力

GPTs「業務改善できる!採用・求人サイト向けコンテンツ作成ツール」に企業の基本情報、ミッション、ビジョンなどを入力します。これらの情報を基に、GPTsは企業の特性や強みを理解し、より適切なコンテンツを生成するための準備を行います。企業理念や事業内容、ターゲットとする求職者層などの情報を詳細に入力することで、より精度の高いコンテンツ生成が期待できます。

4.2 7つの便益に関する質問に回答

7つの便益に関する質問に回答形式でGPTs「業務改善できる!採用・求人サイト向けコンテンツ作成ツール」に入力します。例えば、「経済便益としてどのような制度がありますか?」、「スキル便益としてどのような研修制度がありますか?」といった質問に具体的に回答することで、GPTsは各便益に関する情報を学習し、コンテンツ生成に活用します。

4.3 コンテンツ生成

入力された情報をもとに、GPTs「業務改善できる!採用・求人サイト向けコンテンツ作成ツール」が各便益について200字程度のコンテンツを自動生成します。GPTsは、自然な日本語で、かつ求職者に響くような魅力的な文章を生成することが可能です。生成されたコンテンツは、そのまま採用サイトに掲載するだけでなく、編集・修正を加えることで、より質の高いコンテンツに仕上げることができます。GPTsはあくまでツールであり、最終的なコンテンツの品質は、人間の編集・校正によって大きく左右されることを理解しておきましょう。

まとめ

採用サイトのコンテンツ作成において、「7つの便益」を活用することは、応募者に企業の魅力を効果的に伝えるための強力な手段です。経済便益、スキル便益、キャリア便益、環境便益、生活便益、社会便益、自己表現便益という7つの視点から企業の魅力を洗い出し、求職者のニーズに合致したコンテンツを作成することで、応募意欲を高めることができます。

ChatGPTのGPTs「業務改善できる!採用・求人サイト向けコンテンツ作成ツール」を活用することで、コンテンツ作成の効率化と質の向上が期待できます。AIツールはあくまで補助的な役割であり、最終的なコンテンツの質は、企業の採用担当者の熱意と工夫にかかっています。本稿で紹介した「7つの便益」の考え方とコンテンツ作成手順を参考に、求職者の心に響く採用サイトを構築し、採用活動の成功に繋げていきましょう。