LINE公式アカウント地方公共団体プラン行政・自治体の活用事例

テレビ局のインタビューに

答えた内容が先日に放送!

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

この時刻が出ている時くらいしか

出てませんけど良かったら見てね(笑)

https://www.iryou-hiroba.com/frontline/backnumber/archives/20250705/index.html

TeNY「医療の広場」2025年7月5日放送「睡眠時無呼吸症候群」

https://movie.iryou-hiroba.com/backnumber/archives/20250705/20250705.mp4

さて、本題です。

2025年7月9日、LINEヤフーは能登半島地震における

情報ツールの活用に関する調査研究の結果および

災害時に活用できるLINE公式アカウント事例集を公開

https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/018094/

令和6年能登半島地震における情報ツールの活用に

関する調査研究報告書(金沢大学 HP内)こちら↓

https://notomirai.w3.kanazawa-u.ac.jp/news/153725/

調査研究報告書のPDFは以下よりダウンロードできます。

https://notomirai.w3.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/07/Report1_NotoRRCenter-LY.pdf

https://notomirai.w3.kanazawa-u.ac.jp/wp-content/uploads/2025/07/Report2_NotoRRCenter-LY-1.pdf

上記の調査研究報告書を中心に解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=VW6ueT9Kuv0

LINE公式アカウント地方公共団体プラン行政・自治体の活用事例

📅 発表日:2025年7月9日

🏛️ 調査主体:LINEヤフー × 金沢大学

🔍 調査対象:能登半島地震における情報ツール活用

📊 重要発見:地方公共団体プラン1500件突破

自治体ホームページも3位にランクアップ

他のSNS(X, Facebook, Instagram)は1%程度なのに対し、

LINEは全世代でインフラ化している

の回答者が災害をきっかけに

LINE公式アカウントに登録

普段から登録していれば、より多くの情報を得られた可能性

- 正確性 – 情報の信頼度が高い

- 迅速性 – 速報性に優れる

- 正確性 – 公式情報として信頼性抜群

- 地域密着 – ローカル情報に特化

- オールマイティー – 幅広い情報に対応

- 希少性 – 他では得られない情報

- リアルタイム – ハッシュタグでの情報収集

60代・70代は地域つながり◯

30代未満の半数以上が

地域内情報共有なし

全世代で地域つながり深化

LINE公式アカウント・

オープンチャット参加増

20代回答者の82.3%が「生活の質が下落」と回答

→ LINEは完全にインフラ化

1500件突破(2019年5月開始)

6自治体中3自治体が地震後にアカウント開設

(2024年2月、4月、10月開設)

市町村人口と同規模まで登録者増加

一部は人口以上の登録者獲得

- 事前準備 – 災害前にLINE公式アカウント開設

- 住民周知 – 平時から登録促進・認知拡大

- 体制構築 – いざという時の発信体制整備

- コミュニティ参加 – オープンチャット・グループへの参加

- 情報リテラシー向上 – 住民のSNS活用スキル向上支援

LINE公式アカウント地方公共団体プラン行政・自治体の活用事例

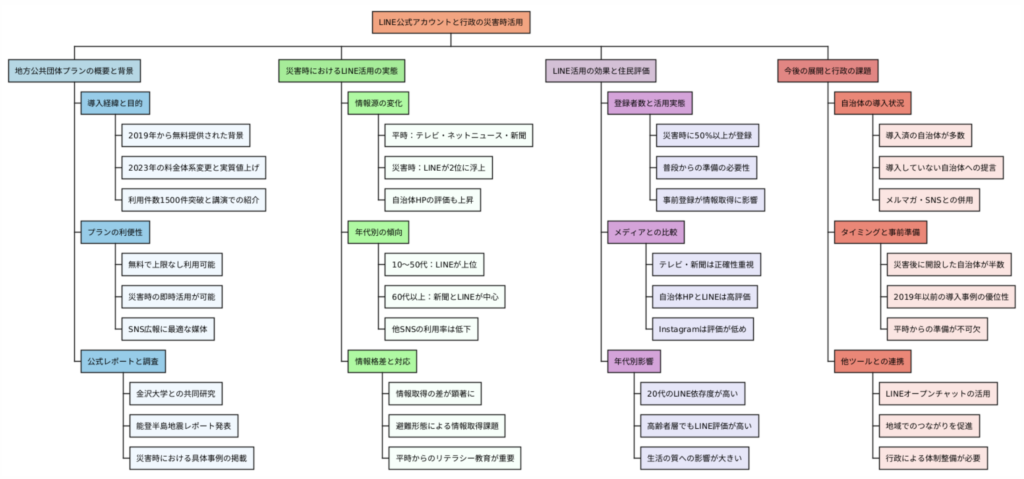

LINEヤフーと金沢大学が能登半島地震を対象に情報ツール活用を調査した結果、災害時にLINEが重要な情報源として機能することが判明。災害前はテレビ、ネットニュースに次ぐ4位だったLINEが、災害後は2位に躍進し、自治体ホームページも3位に上昇。50%以上の回答者が災害をきっかけにLINE公式アカウントに登録し、年代を問わず高い評価を得た。地方公共団体プランの利用も1500件を突破。情報格差の解消と災害前のアカウント開設・周知の重要性が明らかになった。

- はじめに

- LINE公式アカウントの地方公共団体プランと能登半島地震レポートの概要

- 災害時における情報収集の変化とLINEの重要性

- LINE公式アカウントの災害時における効果と住民からの評価

- 今後の行政におけるLINE活用の必要性と課題

- おわりに

- よくある質問(Q&A)

はじめに

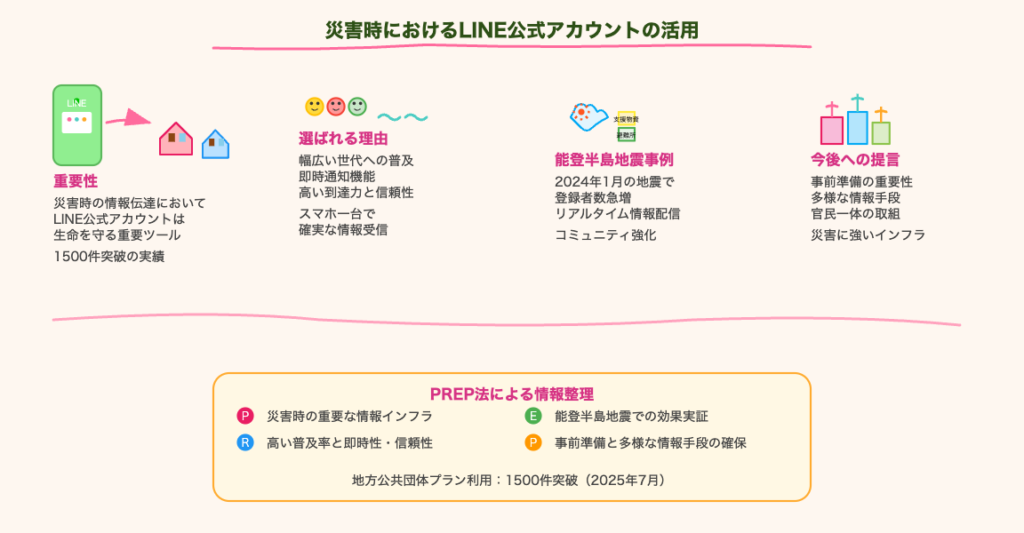

自然災害が頻発する日本において、住民と行政をつなぐ情報伝達手段の重要性がますます高まっています。特に近年は、従来のテレビや新聞といったマスメディアだけでなく、LINEをはじめとするSNSが災害時の重要な情報インフラとして注目されています。2025年7月、LINEヤフーは能登半島地震における情報ツール活用に関する興味深い研究結果を発表しました。この調査は金沢大学との共同研究によるもので、災害時におけるLINE公式アカウントの活用実態と住民の評価を詳細に分析したものです。本記事では、この貴重なデータを基に、なぜ行政がLINE公式アカウントを導入すべきなのか、そして災害時にどのような効果を発揮するのかについて、ネットビジネス・アナリストの視点から詳しく解説していきます。

LINE公式アカウント地方公共団体プランと能登半島地震レポート概要

地方公共団体プランの導入背景

皆さん、こんにちは。ネットビジネス・アナリストの横田秀珠です。今日は2025年7月23日水曜日、LINEヤフーが発表した非常に興味深いレポートについて紹介していきたいと思います。

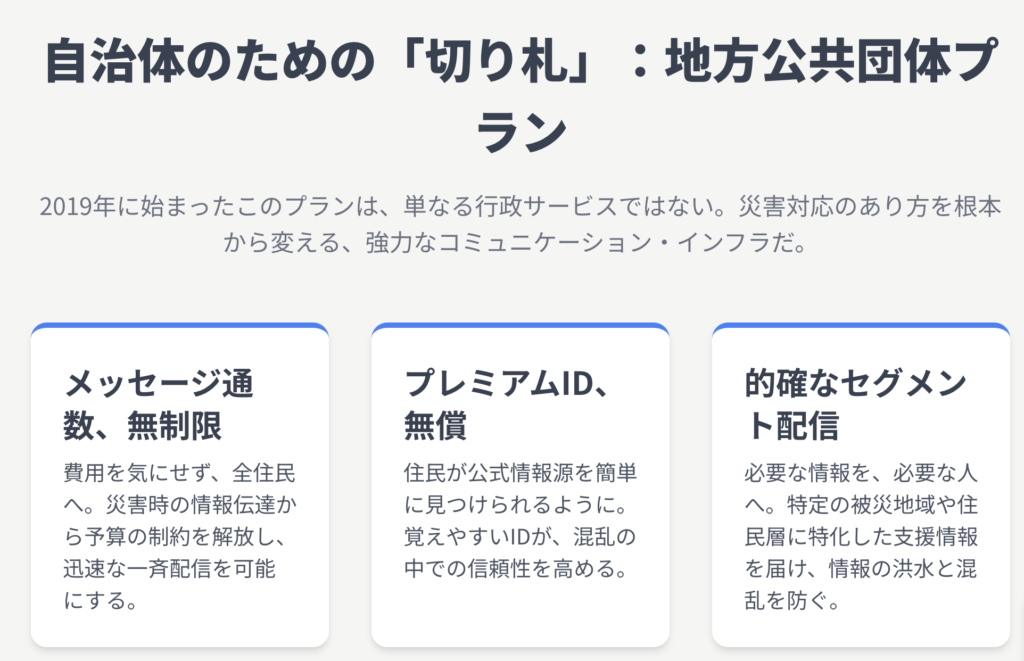

まず最初にお話ししたいのは、LINE公式アカウントの地方公共団体プランについてです。実は2023年6月にLINE公式アカウントの料金体系が変更になり、値段は変わっていないものの実質的な値上げのような形になりました。しかし、実は2019年5月から地方公共プランというものが追加されており、これを使うと地方公共団体の方は無料で上限なしに利用することができるのです。

この地方公共プランの利用が1500件にも及んでいるということで、行政の方にはぜひ活用していただきたいツールです。私が講演でお話ししている「SNSにおける行政広報」でも、この地方公共プランの重要性について触れており、行政の方はぜひ使いましょうということでご紹介しています。

能登半島地震における情報ツール活用研究の概要

今回紹介するのは、LINEヤフーが2025年7月9日にプレスリリースで発表した「能登半島地震における情報ツールの活用に関する研究の結果および災害時に活用できるLINE公式アカウントの事例集」です。この調査は金沢大学とLINEヤフーが共同で実施したもので、非常に勉強になる内容となっています。

調査では、災害時における各種情報ツールの活用実態や住民の評価について詳細な分析が行われています。特に注目すべきは、能登半島地震という実際の災害を通じて、LINE公式アカウントがどのように機能し、住民にどのような影響を与えたかが具体的なデータとして示されていることです。

現状と課題の把握

まず現状として把握しておきたいのは、能登半島の人口が災害をきっかけに1割程度減少しているという深刻な状況があることです。この1年で人口減少が激しい状態になっており、これは災害の影響だけではないかもしれませんが、地域コミュニティの維持という観点からも情報伝達手段の重要性が増しています。

総務省のアンケート結果によると、SNSの利用目的として「災害発生時の情報収集や発信のため」と答える人の割合が実は年々減少している傾向があります。1位は従来からの「知人とのコミュニケーションのため」、2位が「知りたいことについての情報を探すため」、3位が「暇つぶしのため」となっており、災害時の活用は4位という結果です。

この災害時活用の意識の低下は問題視されており、私が長岡造形大学で教えている情報リテラシー論やSNSにおける行政広報の講演でも、このような啓蒙活動の重要性について触れています。いざという時に使えるようにするためには、平時からの準備と意識向上が不可欠なのです。

災害時における情報収集の変化とLINEの重要性

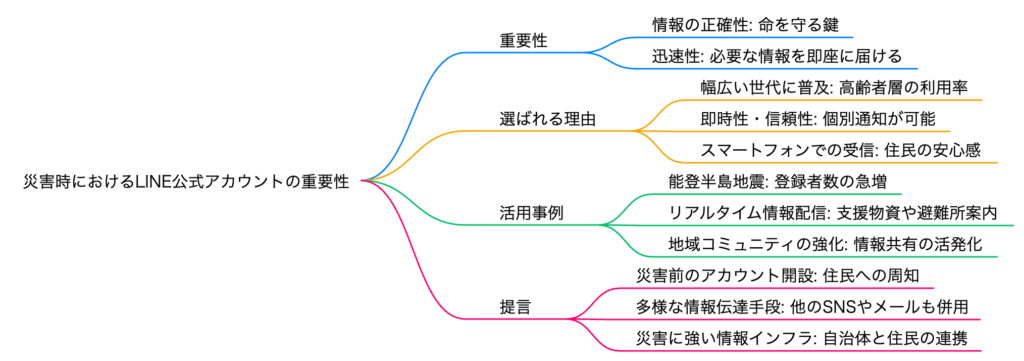

情報源の変化:平時と災害時の比較

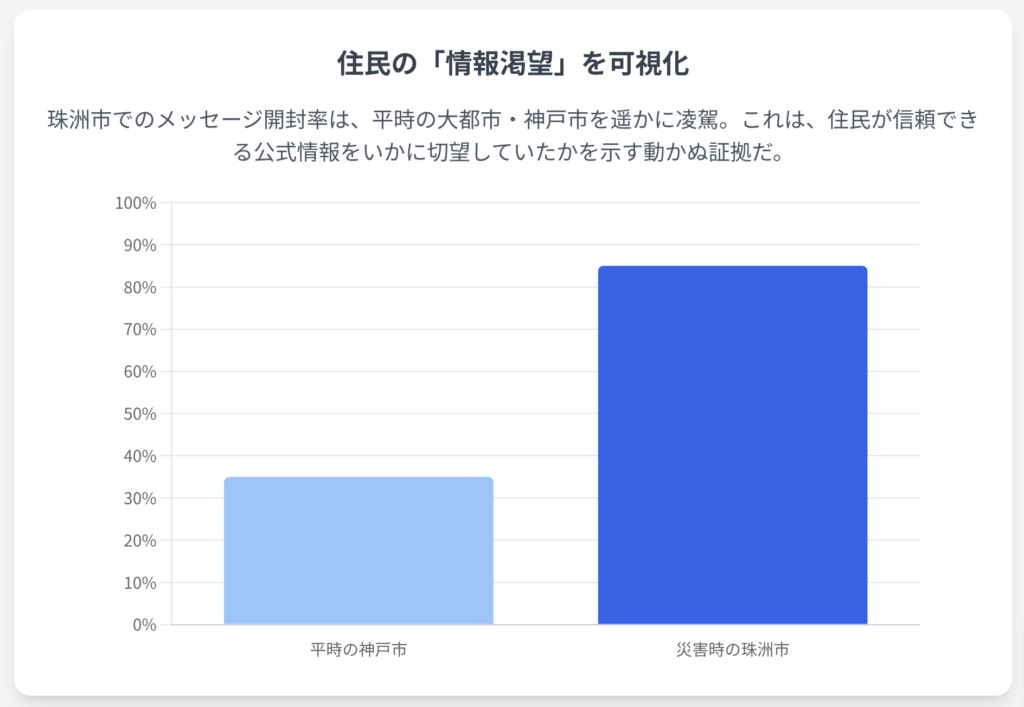

ここで非常に興味深いデータをご紹介しましょう。地震発生前の情報源としては、1位がテレビ、2位がネットニュース、3位が新聞、4位がLINE、5位がラジオという順番でした。そしてX、Instagram、Facebookなどのソーシャルメディアが続いており、マスメディアが上位を占める中で、LINEがラジオより上位に位置していることが注目されます。

しかし、地震発生後になると状況が大きく変わります。1位のテレビは変わらないものの、なんと2位にLINEが躍進しているのです。そして3位には自治体のホームページが入っています。これは私が行政広報SNSの講演で常々お話ししていることが、まさにデータとして現れた形です。

「いざという時に役立つ存在になりましょう」ということで、普段の広報による発信が大事なのではなく、いざという時に急にアクセスが殺到して、急に皆さんがホームページを見るようになるので、この時の体制を事前に作っておきましょうという話をよくしているのですが、まさにそれがここにデータとして出ているのです。

年代別の情報収集行動の違い

年代別で見た場合の傾向は非常に興味深いものがあります。10代から50代、いわゆる普通にSNSを使ったりスマホを使っている世代では、情報源として1位がテレビ、2位がLINEとなっています。

しかし、60代以上になった場合は少し様相が変わってきます。2位に新聞が上がってくるのは予想通りですが、4位にLINEが来ているのです。他のSNS、つまりX、Facebook、Instagramなどは60代以上になると1%程度しかありませんが、LINEだけは非常に高い数値を示しています。

これは若者に比べて他のSNSの利用率は圧倒的に少ないものの、LINEだけは幅広い年代で使われているということを示しており、特に年配の方も含めてLINEはインフラとして非常に重要だということがこのデータからもよくわかります。

情報格差の課題と対応策

発災時に関する課題として、地域の情報が得られる人と得られない人で差があったということが挙げられています。これはリテラシーの差がついているということが問題視されており、みんながLINE公式アカウントやSNSが使える状態になっていないと、情報を受け取れる人と受け取れない人に差がついてしまうという課題があります。

情報格差の課題として、避難場所が車中だったり、親戚や知人の家だったり、避難所だったり、自宅だったりと、いろんなところで普段と違うところにいる時に、どうやって情報を共有する仕組みを作るかということが重要な課題となっています。

この問題を解決するためには、平時からの情報リテラシー向上と、多様な情報伝達手段の整備が必要です。特にLINEのように幅広い年代が使えるツールの活用は、情報格差の解消に大きく貢献する可能性があります。

地域コミュニティとの関係性

地震前の住民同士のつながりについて見てみると、60代、70代の人はいわゆる地域のつながりがあるものの、若い人は地域のつながりがないという、よく知られた傾向が確認されています。

特に30代未満は半数以上が地域内の状況について情報共有の機会がないと答えており、SNSをうまく使っているような若者でも、実は地域の情報共有の場としては使われていないということもわかってきています。

しかし、地震をきっかけに非常に地域のつながりが深くなっているという変化も観察されています。これは私も311東日本大震災でも感じましたし、中越地震でも感じたことです。このきっかけにSNSやLINEといったものが注目されるようになるのもよく理解できます。

LINE公式アカウントの災害時における効果と住民からの評価

災害時の登録者数増加と活用実態

非常に興味深いデータとして、50%以上の回答者が災害をきっかけにLINE公式アカウントに登録していることが明らかになりました。このことは、普段から登録していればもっと情報も得られるのですが、災害時により多くの人がこのサービスに注目するということを示しています。

つまり、災害は起こらない方がいいのですが、それまでにLINE公式アカウントを開設していないといけないということが重要なポイントとして浮かび上がってきます。後手に回ってからでは、本来得られるはずの効果を十分に発揮できない可能性があるのです。

信頼性と評価の高さ

LINE公式アカウントの評価については、信頼性や理解度に関して、そして今後の活用についても評価は非常に高いという結果が出ています。住民の皆さんも今後ぜひ情報発信してほしいという期待を寄せており、このツールの有効性が実証されています。

自治体のLINE公式アカウントの有用性について見てみると、居住自治体に変更がない場合は、支援物資や給水情報を受け取るのに使っているということが確認されています。また、広域避難者の方については、各種の支援制度の案内などに役立っているということも分かっています。

他メディアとの比較分析

いろんなメディアとの比較をすると非常に興味深い結果が見えてきます。テレビ、ラジオ、新聞の役割は、正確性、迅速性などが非常に評価が高いのに対して、ネットニュースは全体的に評価が低くなっています。

しかし、自治体のホームページは正確性に関しては非常に高い評価を得ており、続いてLINEも非常に高い評価を受けています。特に地域情報についてはLINEが非常に強いということが分かります。

他のX、Facebook、Instagramに関して言うと、Instagramは全体的に評価が低い傾向にありますが、XとFacebookは希少性の情報を得られるということが強みになっています。これはハッシュタグやSNS検索などの影響も大きいのではないかと思われます。

具体的な活用場面と効果

情報に対するいろんな特徴として、避難時、ライフライン、支援などの分野での比較データも出ています。家族や知人との安否確認についてはFacebookが非常に高い評価を得ているという結果も興味深いものです。

生活においてや行政サービスにおいては、自治体ホームページとLINEが高い評価を得ているというデータも出ています。全般的にLINEが非常にオールマイティーで強いということが分かりますので、必須のツールとして活用していくべきでしょう。

LINEがなかった場合に生活の質が下落していましたかという質問に対する肯定する割合を年代別で見ると、20代が82.3%で最も高いという結果が出ています。LINEがなかった場合は生活の質が下落していましたかということに対して「はい」と答える人が多いということで、LINEが非常にインフラになっているということがこの辺でもよく分かります。

今後の行政におけるLINE活用の必要性と課題

各自治体の導入状況と課題

各自治体がどのようなツールを使って情報発信しているかという調査結果を見ると、LINE公式アカウントがそれぞれの市町村でもう全て導入されているということが分かります。まだ導入していない自治体があれば、ぜひ導入することをお勧めします。

いろんな行政団体がありますから、ここでの情報発信は非常に重要です。ホームページはもちろん必須になっていますが、その他には登録メールということでメールマガジンのような形で情報を発信している自治体もありますし、SNSを頻繁に活用して頑張っていらっしゃる地域もあるということが確認されています。

タイミングの重要性:事前準備の必要性

非常に興味深かったデータとして、いつLINE公式アカウントを開設したかということがあります。能登半島の6つの自治体のうち3つ、つまり半分が2024年2月、4月、10月に開設しているのです。

地震は2024年1月に起きているのですが、その後に開設しているのが半分ということになります。これはもっと早い時期に開設していればよかったと思われます。特に2024年10月の開設はかなり遅いタイミングと言えるでしょう。

一方で、2019年などから始めている行政については、非常に安心だったのではないかということもこのデータから分かります。災害はない方がいいのですが、災害前にアカウントを作って登録してもらう体制にするということがすごく大事だということが明確になりました。

登録者数の実態と普及効果

実際にどのくらいの登録者数がいるかということについては、それぞれの市町村の人口と同じくらいの規模まで増えているケースや、人口以上まで増えているケースもあります。もちろん、その中にはいろんな関係者の方も登録者として含まれていると思いますが、大幅に増えている状態になっています。

このことからも、やはり災害はない方がいいのですが、災害前にアカウントを作って登録してもらう体制にするということがすごく大事だということが実証されています。

LINE以外のツール活用の可能性

LINE公式アカウントは普段はそんなに頻繁に発信する必要もないのですが、いざという時に発信できる体制にするということが非常に大事です。事前に作って周知しておくという準備が重要なのです。

そして、LINEのグループやLINEオープンチャットのようなものも重要なツールとなります。これらは有志の人が災害時に勝手に立ち上げることもありますが、そこに行政の方が入る体制や、行政の方もこういう仕組みを知っておくということが大事です。

地域におけるつながりということで、自治体の情報サービスの登録や地域内での情報共有手段の確保が重要であるということが今回の調査で明確になりました。行政としても、この分野により力を入れていってほしいと思います。

今後の展開と期待

皆さんからのアンケートに出てくるキーワードなどを集めたページも公開されており、これらの情報も非常に参考になります。このような貴重なデータを基に、他の行政団体もLINE公式アカウントや他のSNSの導入を検討していただければと思います。

私がSNSにおける行政広報で話していることの核心は、LINE公式アカウントは普段はそんなに頻繁に発信する必要はないものの、いざという時に発信できる体制にするということが非常に大事だということです。そのためには事前に作って周知しておくという準備が欠かせません。

まさに今回の事例でも、その重要性がデータとして明確に示されました。災害時にも活用できるLINE公式アカウントの事例とアンケート結果、そして地方公共団体プランが1500件を突破したということは、多くの行政機関がこのツールの価値を認識し始めている証拠と言えるでしょう。

おわりに

今回ご紹介したLINEヤフーと金沢大学による能登半島地震の調査結果は、災害時における情報伝達の在り方について多くの重要な示唆を与えてくれました。特に注目すべきは、LINEが幅広い年代で利用され、災害時には主要な情報源として機能するということが実証されたことです。平時にはテレビやネットニュースが主要な情報源でありながら、災害時にはLINEが2位まで急上昇し、自治体ホームページも3位に入るという変化は、危機時における情報ニーズの変化を如実に示しています。また、50%以上の人が災害をきっかけにLINE公式アカウントに登録するという事実は、事前の準備がいかに重要かを物語っています。地方公共団体プランを活用すれば無料で上限なしに利用できるにも関わらず、災害後に慌ててアカウントを開設した自治体が半数もあったという事実は、平時からの危機管理意識の重要性を改めて浮き彫りにしています。

よくある質問(Q&A)

Q1. LINE公式アカウントの地方公共団体プランはどのような自治体が利用できますか?

A1. 地方公共団体プランは、都道府県、市区町村などの地方自治体が対象となります。このプランを利用すると、通常の料金体系とは異なり、無料で上限なしにLINE公式アカウントを利用することができます。2019年5月から開始されたこのプランは、現在1500件以上の自治体で導入されており、災害時だけでなく平時の住民サービス向上にも大きく貢献しています。申し込みや詳細な条件については、LINEの公式サイトから確認するか、直接問い合わせることをお勧めします。

Q2. 災害時にLINEが他のSNSより効果的な理由は何ですか?

A2. 今回の調査結果から、LINEが災害時に効果的な理由として以下の点が挙げられます。まず、幅広い年代での利用率の高さです。60代以上でも4位にランクインしており、他のSNSが1%程度の利用率なのに対し、LINEは高い数値を示しています。また、信頼性と正確性が高く評価されており、地域情報の入手に優れているという特徴があります。さらに、オールマイティーな機能性を持ち、避難情報、ライフライン情報、支援情報など様々な分野で活用できることも大きな強みとなっています。

Q3. 災害前にLINE公式アカウントを開設することの重要性を教えてください。

A3. 調査結果によると、能登半島地震の6自治体のうち半数が地震後にLINE公式アカウントを開設していました。しかし、50%以上の住民が災害をきっかけにLINE公式アカウントに登録するという事実を考えると、事前の開設がいかに重要かが分かります。災害前に開設していた自治体では、すぐに情報発信ができ、住民の人口に匹敵する、あるいはそれを上回る登録者数を獲得することができました。平時から周知し、登録者を増やしておくことで、いざという時により多くの住民に迅速に情報を届けることが可能になります。

Q4. 高齢者のLINE利用について、どのような特徴がありますか?

A4. 調査結果では、60代以上の年代でも災害時の情報源としてLINEが4位にランクインしており、他のSNS(X、Facebook、Instagram)の利用率が1%程度と非常に低いのに対し、LINEだけは比較的高い利用率を示しています。これは、LINEのインターフェースが分かりやすく、家族や知人とのコミュニケーションツールとして既に普及していることが影響していると考えられます。特に20代では、LINEがなかった場合に生活の質が下落するという回答が82.3%と最も高く、若い世代だけでなく高齢者にとってもインフラ的な存在になっていることが確認されています。

Q5. 自治体がLINE以外にも準備すべき情報発信手段はありますか?

A5. LINEは非常に効果的なツールですが、情報格差を解消するためには複数の手段を組み合わせることが重要です。調査結果では、災害時にはテレビが引き続き1位の情報源であり、自治体ホームページも3位と高い位置にあります。また、メールマガジンのような登録メール、各種SNS(X、Facebook、Instagram)の活用も有効です。さらに、LINEグループやLINEオープンチャットなど、双方向のコミュニケーションが可能なツールも重要です。年代や利用環境に応じて情報を受け取りやすい手段は異なるため、多様な選択肢を用意し、住民が自分に適した方法で情報を入手できる環境を整備することが求められています。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=Vok_3QNopxM

0:00 📱 導入・LINE地方公共団体プランの紹介

1:09 💰 LINE公式アカウントの料金体系変更と無料プラン

2:16 📊 災害時情報ツール活用研究データの紹介

3:26 📉 SNS災害情報利用目的の減少傾向

4:35 ⚠️ 災害時の情報格差とアクセス課題

5:45 📺 地震発生時のメディア利用状況変化

6:53 📈 災害をきっかけとしたLINE公式登録増加

8:02 🔍 各メディアの特徴と役割分析

9:11 👥 地域コミュニティと災害時の繋がり

10:22 🏘️ 年代別地域繋がりの現状と変化

11:31 🤝 地域との繋がり強化の重要性

12:39 🏛️ 自治体のLINE公式開設事例と登録者数

13:46 📝 まとめと行政への提言

14:51 👋 終了挨拶

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

LINE公式アカウント地方公共団体プラン行政・自治体の活用事例

📱 LINE公式アカウント

自治体や企業が運営する公式の情報発信ツールで、災害時に住民への迅速な情報提供が可能。能登半島地震では災害後に情報源として2位に躍進し、支援物資や給水情報、各種支援制度の案内に活用された。地方公共団体プランを利用すれば無料で上限なしに利用でき、全年代にわたって高い信頼性と理解度を誇る重要なインフラとして機能している。

🏛️ 地方公共団体プラン

2019年5月から開始されたLINE公式アカウントの特別プランで、地方自治体が無料で上限なしに利用できる制度。現在1500件を突破し、災害時の情報発信における重要な基盤となっている。料金を気にせずに住民への情報提供ができるため、平時からの周知活動や災害時の緊急情報配信に積極的に活用すべき制度として注目されている。

🚨 災害時情報収集

災害発生時における情報入手手段として、従来のテレビやラジオに加えてSNSやLINEの重要性が高まっている。能登半島地震では災害前後で情報源の順位が変化し、LINEが4位から2位に躍進。正確性、迅速性、地域性を兼ね備えた情報ツールとして評価され、特に避難場所や支援情報の取得において重要な役割を果たすことが実証されている。

🌍 能登半島地震

2024年1月に発生した大規模地震で、情報ツールの活用に関する貴重な研究対象となった。この災害を機に多くの住民がLINE公式アカウントに登録し、SNSの重要性が再認識された。人口減少や広域避難といった課題を抱える中で、デジタルツールを活用した情報共有の必要性が明確になり、今後の災害対策におけるSNS活用の指針を示す重要な事例となっている。

⚖️ 情報格差

災害時に情報を得られる人と得られない人の間に生じる格差で、デジタルリテラシーの差が主要因。高齢者や情報ツールに不慣れな人が情報から取り残される問題が顕在化している。この格差を縮小するため、普段からのSNS啓蒙活動や使い方の教育、多様な情報発信手段の確保が重要。LINE公式アカウントは比較的操作が簡単で年代を問わず利用されているため、格差縮小に有効とされている。

📲 SNS活用

ソーシャルメディアを災害時の情報収集・発信に活用することで、X(旧Twitter)、Facebook、Instagramなどがそれぞれ異なる特徴を持つ。XとFacebookは希少性の高い情報に強く、Instagramは視覚的情報に優れる。しかし年代によって利用状況に大きな差があり、60代以上では他のSNSの利用率が低下する中、LINEだけは高い利用率を維持している特徴がある。

🖥️ 自治体ホームページ

災害時に住民が最も信頼する情報源の一つで、正確性において高い評価を得ている。能登半島地震では災害後に情報源として3位に上昇し、平時よりも注目度が大幅に向上した。急激なアクセス増加に対応できる体制整備が重要で、普段から災害時を想定したサーバー強化やコンテンツ準備が必要。行政サービスや生活情報の提供において中心的な役割を担っている。

👥 年代別利用状況

情報ツールの利用パターンは年代によって大きく異なり、10代から50代はLINEを情報源の2位に位置付けているが、60代以上では新聞が2位となりLINEは4位に下がる。ただし他のSNSが1%程度の利用率に留まる中、LINEは年配者にも比較的受け入れられている。この特性を活かし、全年代をカバーする情報発信手段として活用することが災害対策において重要とされている。

🤝 地域コミュニティ

災害時に重要となる住民同士のつながりで、従来は60代・70代の地域結束が強かったが、若い世代では希薄だった。しかし災害をきっかけに地域のつながりが深まり、LINEグループやオープンチャットを通じた情報共有が活発化した。30代未満の半数以上が平時は地域内情報共有の機会がないと回答しており、SNSを活用した新しい地域コミュニティ形成の必要性が示されている。

⚠️ 事前準備

災害発生前にLINE公式アカウントの開設や住民への周知を行うことの重要性。能登半島地震では6自治体のうち3自治体が地震後にアカウントを開設しており、事前準備の不足が明らかになった。普段からアカウントを運用し住民に認知してもらうことで、災害時により効果的な情報発信が可能になる。行政は平時から災害を想定したSNS運用体制の構築と住民への啓蒙活動が求められている。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/Eqb-ddu6VS0

LINE公式アカウント地方公共団体プラン行政・自治体の活用事例

1. LINE公式アカウント地方公共団体プラン行政・自治体の活用事例

令和6年能登半島地震は、日本列島に甚大な被害をもたらし、災害時における効果的で迅速、かつアクセスしやすい情報伝達の重要性を改めて浮き彫りにしました。従来の通信手段が寸断される中で、LINEのようなデジタルツールは、市民への緊急情報配信や救援活動の調整において不可欠な役割を果たすことが示されました。LINEは日本の日常生活に深く浸透しており、災害時においても市民と行政機関を直接的かつ即座に結びつける主要なデジタル通信チャネルとして機能しています。

LINE公式アカウント地方公共団体プランについて包括的な調査を実施することを目的としています。具体的には、このプランの機能、行政機関や地方公共団体による実際の活用事例、特に令和6年能登半島地震における利用から得られた教訓を詳細に分析します。分析では、プラン本来の利点、神戸市による珠洲市への広報支援といった具体的な導入事例、災害時に直面した主要な課題を網羅的に検討します。これらの分析に基づき、LINE公式アカウントの戦略的かつ最適化された利用を通じて、災害対応能力を強化するための実用的な提言を行います。本報告書は、金沢大学とLINEヤフー株式会社による共同研究の知見に加え、関連する専門家による分析や実例を統合して作成されています。

2. LINE公式アカウント地方公共団体プランの概要

LINE公式アカウント地方公共団体プランは、地方自治体と住民間のコミュニケーションを円滑化し、災害時を含むあらゆる状況下での情報伝達を強化するために設計された特別なプログラムです。

プランの目的と提供条件

LINEヤフー株式会社は、2019年5月にこの地方公共団体プランの提供を開始しました 。その主たる目的は、LINE公式アカウントをより多くの地方自治体と住民にとって便利で利用しやすいものとすることにあります 。これは、LINEが日本の日常的なコミュニケーションに深く根付いている現状を認識し、公共機関と市民が直接、効率的に情報をやり取りできるチャネルとしての可能性を最大限に引き出すための戦略的な取り組みです。

本プランの適用には、アカウントの信頼性と公式性を確保するための厳格な条件が設けられています。具体的には、以下の要件を満たす必要があります 。

- 認証済アカウントであること: アカウントがLINEヤフーによって公式に認証されている必要があります。これにより、情報の信頼性が保証され、ユーザーは安心して情報を受け取ることができます。

- 申請元が都道府県または市区町村であること: 申請する団体は、都道府県、市区町村(東京23区を含む)である必要があります。

- 1地方公共団体につき1アカウント: 本プランの適用は、1つの地方公共団体につき1つのアカウントに限定されます。これにより、情報の分散を防ぎ、単一の信頼できる情報源を確立します。

- アカウント名称の明確性: アカウントの表示名は、「地方公共団体名」(例:〇〇県、〇〇市、〇〇県庁、〇〇市役所)と明確に識別できるものである必要があります。

- 申込者とアカウント利用者の合致: 本プランの申込者が、当該地方公共団体に所属し、アカウントの利用責任者と一致していることが求められます。

なお、地方公共団体プランへの切り替え前に、通常のLINE公式アカウントプランで支払われた利用料金は返金されない点に留意が必要です 。

主な機能と料金体系(無償利用、メッセージ通数無制限など)

地方公共団体プランの最大の特長は、LINE公式アカウントの主要機能を基本的に無償で利用できる点にあります 。この無償提供は、予算に制約のある地方自治体にとって、デジタルプラットフォーム導入への大きな障壁を取り除くものです。

特に重要な機能として、「メッセージ通数無制限」が挙げられます 。通常のLINE公式アカウントプランでは、月間のメッセージ配信数に応じて費用が発生し、上限が設定されていますが、地方公共団体プランではこの制限がありません。この特性は、災害時のような緊急事態において、追加費用やメッセージ数の上限を気にすることなく、大量の情報を迅速かつ広範囲に配信できるという点で極めて重要です。これにより、効果的な危機管理広報が可能となります。

また、通常は有料(月額1,200円・税別)である「プレミアムID」も無償で提供されます 。プレミアムIDにより、自治体は検索しやすい、分かりやすいアカウント名を設定できるため、緊急時においても住民が容易に公式アカウントを見つけ、信頼して情報を取得できるようになります。

地方公共団体プランは、通常の有料LINE公式アカウントプランと同等の基本機能を提供しています 。これには、一斉メッセージ配信、タイムライン投稿、チャット機能、データ分析機能などが含まれます。ただし、Chat API、通知メッセージ、LINE Beaconといった一部の高度なオプション機能は、別途費用が発生する場合があります 。

ユーザーと自治体双方のメリット

LINE公式アカウント地方公共団体プランは、住民と地方自治体の双方に多大な利便性をもたらします。

住民(ユーザー)にとってのメリット:

- 迅速な情報アクセス: 住民は、自身の居住地域に関連する最新情報を、日常的な行政情報から緊急の災害警報まで、迅速に受け取ることができます 。プッシュ通知機能により、重要な情報を見落とすリスクが低減されます。

- 行政手続きの簡素化: 一部の先進的な自治体では、LINE公式アカウントを通じて、パスポートや運転免許証の更新、住民票の申請など、様々な行政手続きをスマートフォンから直接行えるようになっています 。これにより、役所への物理的な訪問が不要となり、時間や場所を選ばずに手続きを完了できる利便性が向上します。

地方自治体にとってのメリット:

- 迅速かつ広範な情報配信: 登録された「友だち」に対して、重要な情報を迅速かつ大量に配信することが可能です 。これは、特に災害発生時において、警報や避難指示、生活支援情報などを広範囲に伝える上で極めて有効です。

- 自動化による業務効率化: 自動応答機能などを活用することで、定型的な問い合わせ対応にかかる人的資源を大幅に削減できます 。これにより、職員はより複雑な業務や緊急対応に集中できるようになります。

- セグメント配信による効果的な情報伝達: ユーザーの性別、年齢、居住地などの属性データを分析し、情報を絞り込んで配信する「セグメント配信」が可能です 。これにより、特定の対象者にピンポイントで情報を届け、情報の過多による混乱を避けつつ、伝達効果を最大化できます。災害時においては、特定の被災地域や被災者層に特化した支援情報を的確に届ける上で、この機能は非常に価値があります。

LINE公式アカウント地方公共団体プランが提供する「メッセージ通数無制限」や「プレミアムIDの無償提供」といった機能は、単なるコスト削減に留まらない、災害時の効果的な情報伝達インフラとしての重要な役割を担っています 。災害発生時には、膨大な量の緊急情報を迅速かつ広範囲に発信する必要があり、メッセージ量に課される費用制限は、対応を著しく阻害し、生命に関わる情報の遅延を引き起こす可能性があります。無制限のメッセージ配信は、この運用上および予算上の大きな障壁を取り除きます。また、無償のプレミアムIDにより、分かりやすく検索可能なアカウント名を設定できることは、市民が信頼できる公式情報を切望する緊急時に、アカウントの発見しやすさと信頼性を高める上で極めて重要です。

これらの実務的・財政的な障害を取り除くことで、LINEヤフーは、そのプラットフォームを日本の公共部門、特に危機管理において、事実上の標準的なコミュニケーション基盤として位置づけています。この統合は、プラットフォームがユーザーエンゲージメントとデータ増加の恩恵を受ける一方で、公共部門は広く普及した堅牢な通信インフラを利用できるという相互依存関係を促進します。これは、LINEが日本のデジタルランドスケープにおいて、特に緊急時の備えと対応において、不可欠な公共インフラへと進化していくという長期的な展望を示唆しています。

表1:LINE公式アカウント地方公共団体プランの主な特徴とメリット

| 項目 | 特徴/内容 | メリット(住民向け) | メリット(自治体向け) |

| 料金体系 | 基本機能が無償利用 | – | 予算制約の軽減 |

| メッセージ配信 | メッセージ通数無制限 | – | 迅速かつ広範な情報配信、費用を気にせず大量配信可能 |

| アカウント識別 | プレミアムIDが無償 | 容易なアカウント検索、信頼性向上 | アカウントの認知度向上、公式性の確保 |

| アカウント認証 | 認証済アカウントであること必須 | 情報の信頼性確保 | 公式アカウントとしての信頼性確立 |

| アカウント数 | 1地方公共団体につき1アカウント | 情報源の明確化、混乱防止 | 情報発信の一元化、管理の容易化 |

| 情報アクセス | – | 地域情報の迅速な取得 | – |

| 行政手続き | – | 行政手続きの利便性向上 (スマホ完結) | 住民サービスの向上、窓口業務の負荷軽減 |

| 業務効率化 | 自動応答機能など | – | 問い合わせ対応の省力化、職員の負担軽減 |

| 情報配信の最適化 | セグメント配信可能 | 必要な情報のみを受け取れる | ターゲット層への的確な情報伝達、情報過多の防止 |

3. 令和6年能登半島地震におけるLINE公式アカウントの活用事例

令和6年能登半島地震では、LINE公式アカウントが災害時の情報伝達において多岐にわたる活用がなされました。

金沢大学・LINEヤフー共同調査の趣旨とLINEの役割に関する初期所見

金沢大学とLINEヤフー株式会社は、令和7年7月9日に、令和6年能登半島地震における情報ツールの活用に関する調査研究の結果を発表しました。この共同研究は、能登半島地震で被災した方々の情報行動やICT技術の活用状況を包括的に分析することを目的としていました 。調査の核心は、情報通信がどのような役割を果たしたのか、そしてどのような新たな課題が浮上したのかを明らかにすることにありました 。

調査方法は、被災地住民へのアンケート調査と、組織・団体へのインタビュー調査を組み合わせる形で行われました 。調査対象地域は、石川県の奥能登6市町(志賀町、輪島市、穴水町、珠洲市、七尾市、能登町)や住宅被害の大きかった内灘町に加え、富山県氷見市もアンケートの対象となりました 。主な調査項目には、災害時の情報通信手段の利用実態、企業・団体における業務継続、個人情報の取り扱い、高齢者や災害時要援護者への配慮などが含まれていました 。

しかし、提供された調査研究報告書(Report1およびReport2)の要約では、LINEやLINE公式アカウントが災害情報やコミュニケーションに関するアンケート回答で頻繁に言及されたとあるものの、LINE公式アカウントが具体的にどのように活用されたか、あるいはその利用に関する詳細な分析結果は含まれていないことが明記されています 。したがって、以下の具体的な活用事例と詳細な分析は、金沢大学・LINEヤフー共同調査以外の公開情報に基づいています。

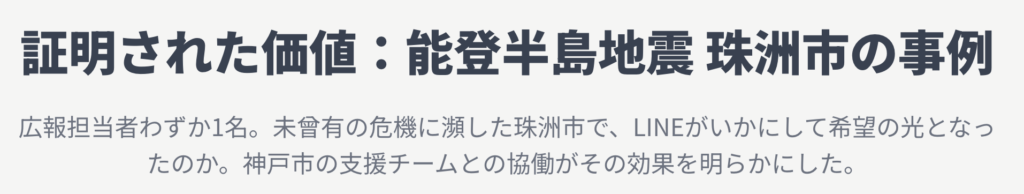

珠洲市における神戸市による広報支援事例の詳細分析

令和6年能登半島地震の発生後、珠洲市は広報担当者が1名という体制で、膨大な情報管理と住民への伝達という困難な課題に直面しました 。このような状況を受け、阪神・淡路大震災での経験を持つ神戸市は、2024年1月14日に珠洲市からの広報支援要請を受け、ウェブサイトとSNS管理の専門家を派遣し、支援を開始しました 。

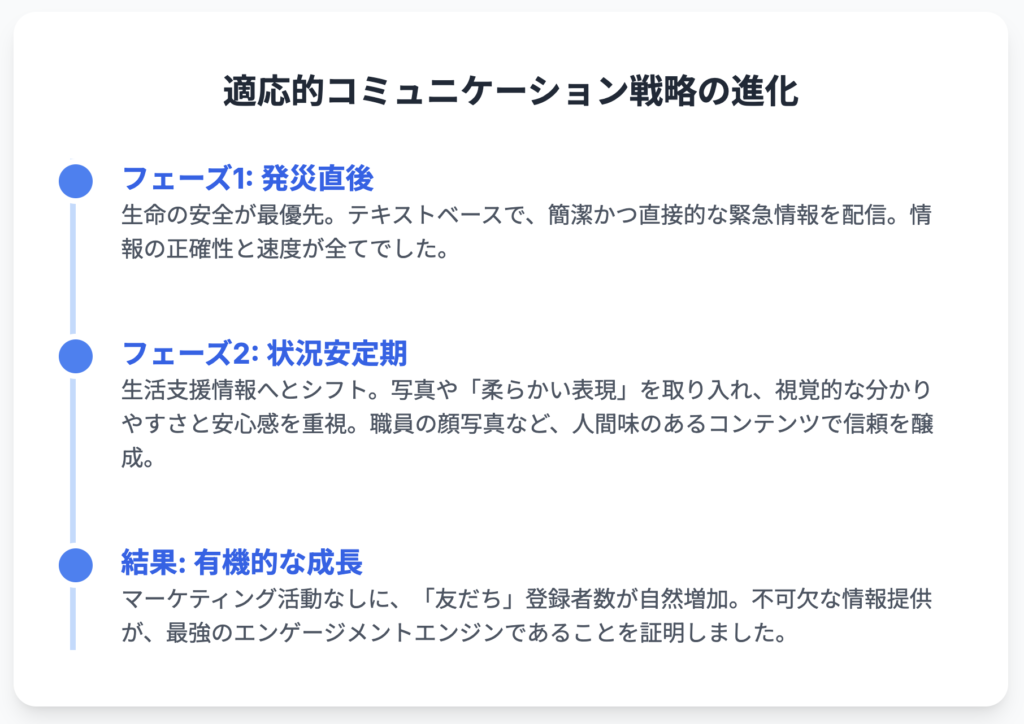

LINE公式アカウントの戦略的活用: 神戸市の支援チームは、SNSを通じた情報発信の中心をLINE公式アカウントに置くことを戦略的に決定しました 。これは、LINEの強力なプッシュ通知機能と、情報発信後のデータ分析機能が、住民への直接的かつ広範な情報伝達に不可欠であると判断されたためです。

適応的なコミュニケーション戦略:

- 信頼関係の構築とニーズの把握: 支援の初期段階では、珠洲市の現地職員との関係構築と、避難所を訪問して住民のリアルタイムな情報ニーズを把握することに重点が置かれました 。この人間中心のアプローチが、効果的なデジタルコミュニケーションの基盤を築きました。

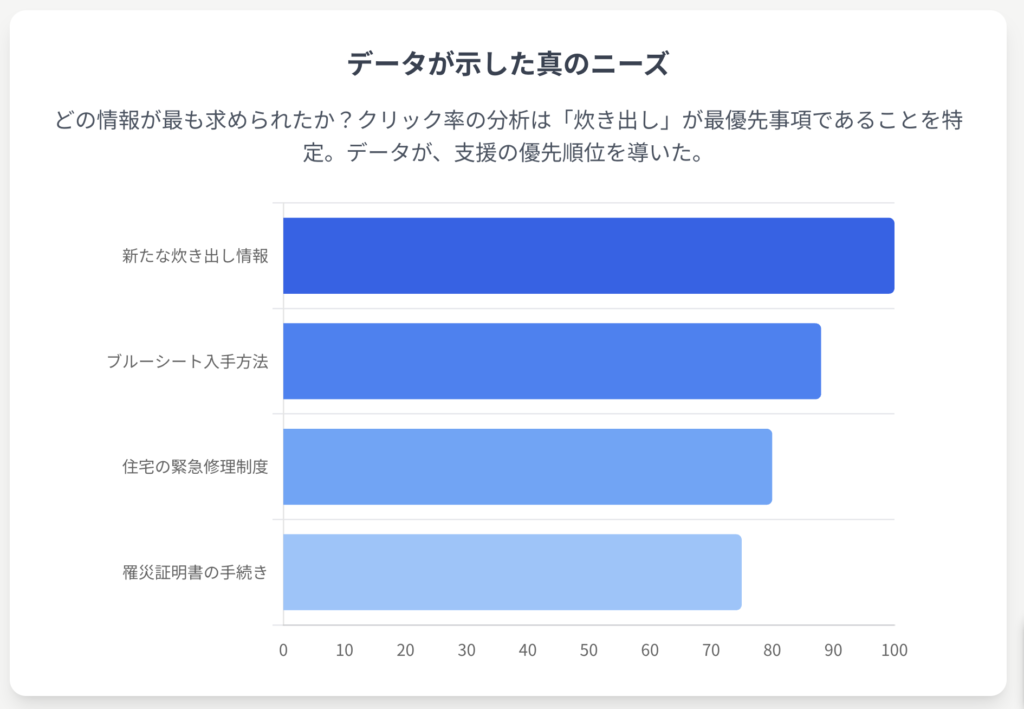

- データに基づくコンテンツの最適化: チームはメッセージのデータ(開封率、インプレッションなど)を継続的に分析し、住民からの反応が特に高かった情報を特定しました 。これには、罹災証明書の手続き、住宅の緊急修理制度、ブルーシートの入手方法、そして特に「新たな炊き出し情報」などが含まれ、これらは一貫して高いクリック率を示しました 。このような反復的でデータに基づいたプロセスにより、コミュニケーションの優先順位とコンテンツを動的に調整することが可能となりました。

- トーンとフォーマットの進化: 災害発生直後、生命に関わる緊急性が高い時期には、主にテキストベースのメッセージが用いられました 。しかし、状況が安定するにつれて、写真を取り入れたり、「柔らかい表現」を用いたりするなど、コミュニケーションのトーンとフォーマットを進化させました 。神戸市の中村氏が強調するように、職員の写真など、一見「不要(今は死語)」に思えるような、しかし親しみやすさや安心感を与えるコンテンツを組み込むことで、住民との信頼関係を醸成しました。これにより、視覚的に情報が瞬時に理解しやすくなり、結果として開封率の向上やブロック数の減少につながりました 。

遠隔支援と協調モデル: 神戸市は、珠洲市に派遣された2名の職員に対し、約40名規模の遠隔バックアップチームを編成しました 。このチームは、オンラインで密接に連携し、広報ツールのデザイン素材の作成・提供など、不可欠な支援を行いました。各職員が自身の専門知識に基づいて投稿に貢献できるこのシステムは、災害時のコミュニケーションにおいて、スケーラブルで柔軟な協調支援モデルを示しています 。

危機時におけるLINEの有用性に関する主要な発見:

- 情報空白の明確な指標: 珠洲市で配信されたLINEメッセージのエンゲージメント指標(開封率、インプレッション)が、通常の神戸市のLINEアカウントと比較して著しく高かったことは、災害初期段階における深刻な情報空白の明確な指標となりました 。住民が信頼できる情報を切望していた状況を示しています。

- 積極的な情報探索: 災害関連情報がブロックされる割合が低かったことは、住民が緊急時に公式のコミュニケーションチャネルを積極的に探し、その情報を高く評価していることを裏付けました 。

- 有機的な友だち増加: 平常時には友だち(フォロワー)を増やすためのマーケティング努力が必要ですが、災害時には、不可欠な情報がタイムリーに提供されることで、自然にフォロワーが増加することが確認されました 。この有機的な増加は、災害後の行政広報やコミュニティエンゲージメントの継続的な基盤を築きます。

- ニーズ把握のためのデータ分析: 開封率やインプレッションといったデータを分析する能力は、住民がその時々に真に必要としている情報を把握し、コミュニケーション戦略を継続的に改善する上で非常に有用であることが示されました 。

珠洲市で能登半島地震の直後に発生した「深刻な情報空白」は、LINEメッセージの「著しく高いエンゲージメント指標」(開封率、インプレッション)と、それに続く公式アカウントの「有機的な友だち増加」に直接的につながりました 。これは、単なる観察結果ではなく、危機的状況下におけるLINEのライフラインとしての有用性を明確に示しています。住民が生命に関わる情報を切実に必要とする状況では、LINEの価値提案は利便性から生命線へと変化します。この極めて重要な局面で、LINEが不可欠なプッシュ通知情報を効果的に提供したことで、より多くの住民が自然と公式アカウントをフォローするようになりました。このことは、危機時において、LINE公式アカウントの導入と継続的なエンゲージメントの主な推進要因が、マーケティングやインセンティブではなく、不可欠な救命情報を一貫して信頼性高く提供することにあることを示しています。この理解は、災害対策の戦略的焦点を「いかにフォロワーを増やすか」から「いかに最も重要な情報を効果的、確実、かつ適応的に届けるか」へと転換させるものです。さらに、このことは、緊急時においてLINEが日常的なコミュニケーションアプリから不可欠な公共インフラへとその価値と有用性を飛躍的に高めることを意味します。

また、珠洲市における神戸市の支援事例で観察された、コミュニケーションのトーンとコンテンツが、緊急時のテキストベースの「生死に関わる」メッセージから、状況が安定するにつれて「より柔らかく、画像ベースで、魅力的な」投稿へと移行したことは、効果的な災害コミュニケーションにおける重要な適応戦略を示しています 。これは単なる文体調整ではなく、被災者の心理的・実務的ニーズの変化に対応するための戦略的な適応です。災害直後には、生の、極めて重要な生存情報が最優先され、直接的な表現が鍵となります。状況が安定し、基本的なニーズが満たされるにつれて、焦点は安心感の提供、コミュニティの再建、復旧に向けた実用的な支援へと移ります。この段階では、より共感的で視覚に訴える、あるいは「優しい」(神戸市の中村氏の表現 )アプローチが、信頼を醸成し、不安を軽減し、長期的なエンゲージメントを促進することができます。職員の写真のような、厳密な情報としては「不要」に見えるが魅力的なコンテンツの組み込みは、行政を人間味あふれるものにし、親近感を築く効果があります。このことは、効果的な災害コミュニケーションが、被災者の差し迫ったニーズ、感情状態、情報処理能力を継続的に評価する必要がある、動的で多段階的なプロセスであることを示唆しています。これは静的で画一的なアプローチでは達成できません。このことから、柔軟なコミュニケーションチーム、災害の各段階に合わせた事前準備されたコンテンツテンプレート、そしてLINEの開封率のような堅牢なリアルタイムフィードバックメカニズムが、コンテンツ戦略を導き、洗練させるために不可欠であることが示唆されます。これは単に情報を発信するだけでなく、思慮深く適応的なコミュニケーションを通じて、被災コミュニティの感情的・心理的幸福を積極的に管理することへと焦点を移すものです。

その他の災害時におけるLINEの活用例

LINEは、能登半島地震に限らず、他の災害時においても多岐にわたる活用事例が報告されています。

- 被害状況の情報収集: LINEは、住民からの被害状況をリアルタイムで収集するための強力なツールとして活用できます。例えば、道路の損傷などの不具合について、市民が写真、位置情報、カテゴリをLINEを通じて直接送信できるシステムが構築されています 。これにより、当局は現場に赴くことなく必要な情報を遠隔で取得でき、庁内のコミュニケーションコスト削減にも寄与し、事前防災・減災にもつながることが期待されます 。

- 防災チャットボットによる迅速な状況把握: 災害発生時、AIを搭載したチャットボットが住民に状況、写真(任意)、位置情報の送信を促すことができます 。収集されたデータは自動的に地図上にプロットされ、地域ごとの状況を視覚化し、個々の投稿内容を詳細に確認することが可能です。これにより、広範囲の現場情報を短時間で収集し、AIによる複雑なデータの整理が可能となります 。三重県、伊勢市、国交省(三重河川国道事務所)が同一地図を利用し、複数組織間で状況を共有できた事例も報告されています 。

- 職員の安否確認と業務継続: 座間市のような事例では、LINEが組織内の重要な業務連絡に活用されています 。新たに構築された安否確認機能により、職員はメッセージを受信後、自身の安否状況、現在地、登庁予定時刻などをLINE内のフォームから迅速に返答できます。使い慣れたLINEのインターフェースとプッシュ通知により、メッセージの受信に気づきやすく、スムーズな返答が促されます 。この機能は、職員の安否や参集状況を迅速に可視化し、上長への報告を効率化することで、災害対応チーム全体の機動力と即応性を高める上で極めて有効です 。

- 避難支援とパーソナライズされた情報提供:

- 動的な避難所管理: LINEは、複数の市町村からの避難状況データを収集・集約し、避難者に対してパーソナライズされた情報を提供することが可能です 。神奈川県と県下15市町の実証実験では、避難所ごとの避難者数や定員到達状況を把握し、新たな避難所の開設判断や、隣接自治体との広域避難を連携して実現できることが確認されました 。

- AIチャットボットによる住民支援: AIチャットボットに、災害時に必要となる汎用的なFAQ情報や、各基礎自治体が持つ流動的な質疑応答情報(例:ブルーシートの提供場所、災害ごみの収集場所など)を学習させることで、被災者の質問に対して正確かつタイムリーな回答を提供するシステムが実現できます 。これにより、人的な問い合わせ対応の負担を軽減します。

- 避難所運営の自動化: 「GovTech Express」のような拡張ツールを活用することで、避難所運営における情報連携を、従来の電話ベースからLINEに代替し、自動化できます 。LINEで受けた報告データはシステムで自動集計され、ExcelやCSV形式で出力可能であり、担当者への報告依頼を自動配信して報告忘れを防ぐ機能も実装されています 。

表2:令和6年能登半島地震におけるLINE活用事例と効果

| 事例/文脈 | 具体的な活用内容 | 効果/評価 |

| 珠洲市における神戸市広報支援 | 罹災証明書手続き、炊き出し、ブルーシート入手方法などの情報配信。データ分析による情報最適化。職員写真の配信。遠隔支援体制。 | 高い開封率、情報空白の解消、有機的な友だち増加、信頼関係構築、コミュニケーションの適応性。 |

| 職員安否確認(座間市など) | プッシュ通知による安否確認メッセージ配信、フォームからの状況・居場所・登庁予定時刻の返答、状況の可視化。 | 迅速な状況把握、業務効率化、災害対応の機動力向上。 |

| 道路損傷等不具合通報システム | 市民からの不具合カテゴリ、写真、位置情報のLINE送信。所管部署への自動メール通知。 | 現場に行かず必要な情報取得、庁内コミュニケーションコスト削減、減災への寄与。 |

| 防災チャットボットによる情報収集 | 災害発生時、住民へ状況・写真・位置情報の送信を促す。収集情報を地図にプロットし可視化。 | 発災直後からの迅速な現場情報収集、AIによる情報整理、複数組織間での状況共有(三重県事例)。 |

| 避難支援(神奈川県実証実験) | 複数市での避難状況収集、避難所定員把握、パーソナライズ情報提供。 | 早期の避難所状況把握、新たな避難所開設判断、広域避難の実現。 |

| AIチャットボットによる被災者向け情報提供 | 災害時に必要な汎用FAQ情報、基礎自治体単位の流動的な情報を学習させ、被災者の質問に回答。 | 被災者への迅速かつ的確な情報提供、人的問い合わせ対応の負担軽減。 |

| 避難所運営における情報連携 | 避難所からの報告をLINEに代替、データ自動集計、Excel/CSV出力、報告忘れ防止機能。 | 避難所運営の業務効率化、情報連携の迅速化。 |

4. 災害時におけるLINE公式アカウント活用の課題と教訓

LINE公式アカウントは災害時において多大な有用性を示す一方で、その活用には複数の課題と、そこから得られる重要な教訓が存在します。

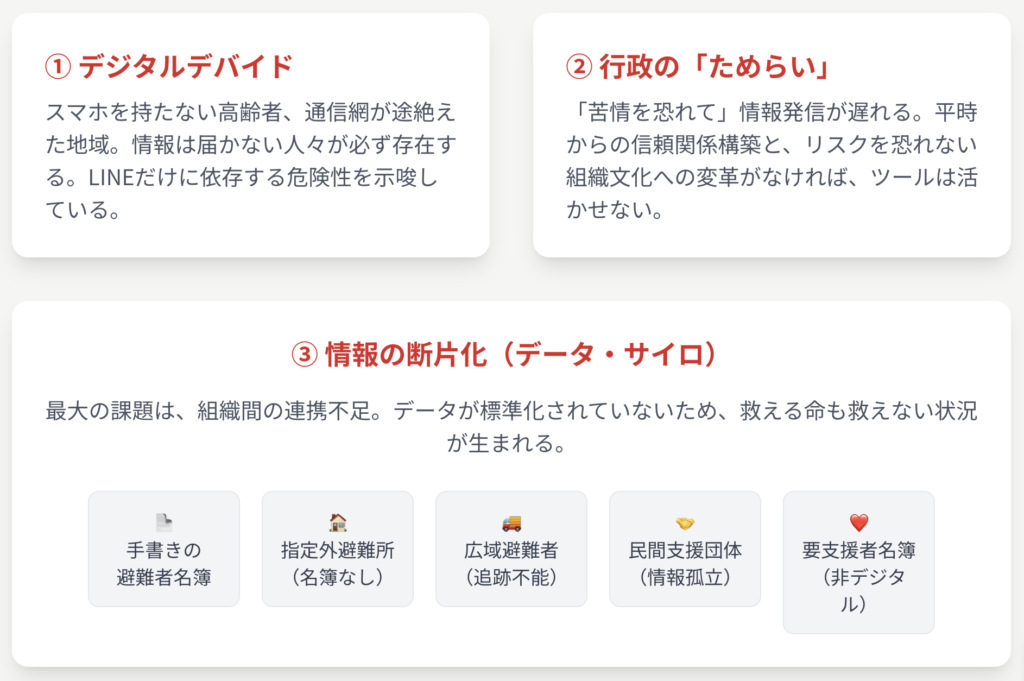

情報弱者への対応とデジタルデバイド

金沢大学とLINEヤフーの共同調査は、LINEの活用が進む中でも、通信環境がない場合やデジタルデバイドにより、必ず情報弱者が発生するという決定的な課題を指摘しています 。これは、高齢者、スマートフォンを所有していない人々、あるいはインフラ被害により通信手段が断たれた地域の住民などが該当します。この現実を踏まえると、デジタルプラットフォームへの依存だけでは不十分であり、「地続きの人間関係や他の手段との補完も不可欠」であるとされています 。

LINEは、無償でメッセージ通数無制限のサービスを広範な住民に提供できる画期的な能力を持っています 。しかし、デジタルデバイドという根強い問題が存在する限り 、LINEが災害時の唯一の通信チャネルとなることはできません。これは、公共部門の災害時コミュニケーションにとって重要な課題を提示します。LINEへの過度な依存は、脆弱な層(例えば、高齢者、スマートフォンや接続環境を持たない人々、デジタルリテラシーの低い人々)を情報から排除するリスクを伴います。このため、デジタルツールと従来の手段(地域ネットワーク、物理的な掲示板、ラジオ放送など)をシームレスに統合した、堅牢な多チャネルコミュニケーション戦略が不可欠です。「地続きの人間関係」 は、単なる補完ではなく、デジタル的に排除された人々に情報が確実に届くようにするための基盤として機能します。この状況は、公共サービスのデジタル変革における根本的な課題、すなわち、重要な情報へのアクセスにおける包摂性と公平性の確保を浮き彫りにします。政策立案においては、デジタルツールがもたらす効率性の向上と、公平なアクセスの義務との間で慎重なバランスを取る必要があります。これは、デジタルリテラシープログラムへの戦略的投資、避難所での公共Wi-Fiインフラの提供、そして災害対策の不可欠な要素として、堅牢な非デジタルバックアップシステムの維持が必要であることを示唆しており、デジタルツールを従来の手段の完全な代替と見なすべきではないことを意味します。

非常時における適切な情報発信の難しさ

震災のような非常時に、自治体が適切かつタイムリーな情報発信を行うことは本質的に困難です 。特に深刻な課題として、「苦情を恐れて」情報発信をためらったり、遅らせたりする行政機関の傾向が挙げられます 。このような官僚的な慣性は、危機時に不可欠な迅速かつ透明なコミュニケーションを著しく阻害する可能性があります。調査では、「平時からの準備」が災害時の効果的な情報伝達に不可欠であることが強調されています 。これには、自治体自身がオウンドメディアなどを通じて平常時から積極的に情報発信を行い、危機発生前に住民との信頼関係と情報伝達の経路を確立することが含まれます。

「苦情を恐れる」という傾向 や、一般的な「平時からの準備の不足」 は、行政組織内に深く根ざした組織的・文化的な問題であり、危機時におけるLINEのようなデジタルツールの潜在的な有効性を直接的に損なっています。この「苦情を恐れる」という姿勢は、生命が危険にさらされている状況であっても、積極的かつ透明な情報発信よりも、否定的な世論のフィードバックを避けることを優先するリスク回避的な官僚文化を示しています。この文化的な障壁は、危機時に求められる機敏性と対応能力を阻害します。さらに、堅牢な平時からの準備が不足していると、災害発生時に組織はコミュニケーション戦略を即興で対応せざるを得なくなり、その結果、利用可能な技術ツールに関わらず、遅延、矛盾、全体的な効果の低下を招きます。このことは、技術だけでは不十分であり、組織文化、準備態勢、そして積極的な姿勢が極めて重要であることを強調しています。これは、公共部門のリスク管理とコミュニケーション政策における根本的な改革の必要性を示唆しています。それは、受動的で苦情回避的な姿勢から、積極的で信頼構築型の「到達広報」 へと転換することを求めます。これには、不確実性がある場合でも、平時から一貫した透明なコミュニケーションを常態化することが含まれます。研修プログラムは、技術ツールの使い方だけでなく、プレッシャー下で迅速かつ責任ある情報共有を行う文化を醸成することにまで広げるべきです。さらに、緊急時に善意で行動した公務員が、情報が不完全であったとしても保護されるような明確な法的枠組みを確立することは、「苦情を恐れる」という懸念を軽減するのに役立つでしょう。

組織・人員・体制、インフラ、データ標準化に関する課題

- 組織・人員不足: 災害対応における主要な構造的課題として、「組織・人員・体制」の不備が挙げられます 。これは、被災自治体および応援自治体の双方において、災害対応スキルを持つ職員の不足や全体的な人員不足を含み、情報管理および情報発信能力を直接的に損なう要因となります。

- インフラ問題: 道路の寸断や断水といったライフラインの停止など、物理的なインフラの課題は、情報の流れや支援物資の供給を著しく複雑化させます 。高度なデジタルツールがあっても、物理的なアクセスと接続性が確保されなければ、その効果は限定的です。

- データ標準化と統合:

- 被災者名簿の非統一性: 指定避難所における被災者名簿が手書きやExcelなどの独自フォーマットで作成されているため、データの「名寄せが大変」であり、統合に多大な労力と時間を要します 。

- 指定外避難所の把握困難: 市町村職員などの運営者がいない指定外避難所(民間ボランティアや被災者自身が運営)では、名簿が作成されていないことが多く、被災者情報の把握に大きな空白が生じます 。

- 非避難者の把握: 避難所以外に滞在している被災者を把握する仕組みが不足しており、被災者全体の包括的な状況把握を困難にしています 。

- 重要名簿のデジタル化不足: 「避難行動要支援者名簿」のような重要な文書がデジタルで作成されていないことが多く、広域避難時における効率的な名寄せや情報共有を妨げています 。

被災者情報共有の仕組みと広域避難時の課題

- 情報共有メカニズムの不足: 行政機関以外の支援者(民間ボランティア、NPOなど)が、被災者の情報を体系的に公式機関と共有する仕組みが不足している点が大きな課題です 。

- 県外避難者情報の連携不足: 他の都道府県の市町村に広域避難した被災者に関する情報について、当該市町村との情報共有の仕組みが確立されていません 。この情報の分断は、避難者の所在地や具体的なニーズを包括的に把握することを著しく困難にします 。

- 行政職員の被災: これらの問題に加え、行政職員自身が災害によって被災している場合も多く、広範囲にわたる避難者情報の管理・把握という課題をさらに悪化させています 。

- 死亡者氏名公表の課題: 石川県における死亡者氏名の公表に関する現行の方針は、遺族の同意を必要とするため、公表に大幅な遅延(最初の公表まで2週間)や不完全な情報開示(全死者数の半分強)をもたらしました 。この方針はプライバシー保護を意図していますが、意図せず情報環境を歪め、災害の真の規模と影響に対する社会の理解を妨げる可能性があります 。民放onlineの記事の筆者は、このようなアプローチは大規模災害において地方自治体にとって実質的に不可能であり、歴史的な判例は一般的に、公共の認識と広範な社会の情報共有のために公表を支持していると主張しています 。

- 災害関連死の把握困難: 災害関連死の情報の収集と公表プロセスは、直接死よりもさらに困難です。これは、既に過重な業務を抱える地方政府職員が、これらの事例を調査し、医師や住民に聞き取りを行い、災害との「関連性」を公式に認定するという重い負担を負っているためです。このため、災害関連死の全体像が不明瞭なままであることが多いのが現状です 。

データ標準化、被災者情報管理、そして自治体間の情報共有に関する広範な課題 は、LINEの導入に特有の問題ではなく、日本の災害情報インフラにおける根本的なシステム上の弱点を示しています。これらの課題は、災害管理における情報エコシステムが断片化され、依然としてアナログに大きく依存していることを意味します。たとえLINEがチャットボットなどを通じて一部の地域データを収集できたとしても、この情報を他の重要なデータセット(包括的な被災者登録簿、医療記録、広域避難者リストなど)と、異なる管轄区域間でシームレスに統合できないことは、包括的な状況認識と連携した対応努力を著しく制限します。この断片化は、重複する作業、支援物資の遅延、そして脆弱な人々の見落としにつながる可能性があります。これは、災害情報管理のための国家的なデジタル戦略が緊急に必要であることを明確に示しています。このような戦略は、すべての政府レベル(地方、都道府県、国)でデータ標準化を義務付け、相互運用可能なシステムの開発と導入を促進し、特に広域避難のような複雑なシナリオにおけるリアルタイムの情報共有のための明確で法的に拘束力のあるプロトコルを確立する必要があります。これには、真に統合され、回復力があり、応答性の高い国家災害情報システムを構築するために、デジタルインフラへの多大な投資、広範なトレーニング、そして包括的な政策改革が必要となるでしょう。死亡者氏名の公表に関する課題 は、危機時における機密情報の取り扱いに関する標準化された国家的なアプローチの緊急性をさらに強調しています。

表3:能登半島地震から得られたLINE活用における課題と教訓

| 課題 | 教訓/改善点 |

| 情報弱者/デジタルデバイド | 通信環境がない、デジタルデバイドにより情報弱者が発生する。 |

| 非常時の情報発信の難しさ | 震災のような非常時に適切な情報発信が難しい。苦情を恐れて発信しないケースが多い。 |

| 組織・人員・体制の課題 | 職員の災害対応スキル不足、人員不足。 |

| インフラの課題 | 道路の寸断、ライフライン(断水など)の停止。 |

| データ標準化の課題 | 被災者名簿の手書き・独自フォーマット、名寄せの困難さ。指定外避難所の名簿不在。避難行動要支援者名簿の非デジタル化。 |

| 情報共有の仕組みに関する課題 | 行政機関以外の支援者との情報共有不足。広域避難者情報の連携不足。行政職員も被災。 |

| ニーズに応じた発信 | 発生当初と2カ月後で情報ニーズが変化(生活支援→日常情報)。 |

5. LINE公式アカウントを活用した災害対応力強化に向けた提言

令和6年能登半島地震の経験は、LINE公式アカウントが災害時の情報伝達において極めて有効なツールであることを示しました。その潜在能力を最大限に引き出し、将来の災害対応能力を強化するためには、以下の提言に基づいた戦略的な取り組みが不可欠です。

平時からの準備と「到達広報」の推進

自治体は、災害発生後に受動的に問い合わせを待つ「待ちの広報」から、積極的に情報を住民に届ける「到達広報」へと根本的に転換する必要があります 。これは、非緊急時においても、LINE公式アカウントを通じて価値ある関連情報を継続的に発信し、公式アカウントを信頼できる情報源として住民に認知してもらうことを意味します。

平常時からLINE公式アカウントを、行政情報、イベント情報、地域コミュニティの更新、公共サービス情報など、多岐にわたる目的で活用すべきです。この戦略は、自然に「友だち」の数を増やすだけでなく 、住民の心の中に「心のグローブ」 を育み、緊急時に重要なメッセージを見落とすことなく、より受け入れやすくする効果があります。

また、災害発生を想定した定期的な訓練を、LINE公式アカウントの活用を組み込んで実施することが重要です。これには、情報発信、職員の安否確認、住民からの模擬問い合わせ対応などが含まれます。これらの訓練は、運用上のボトルネックを特定し、コミュニケーションフローを洗練させ、実際の危機発生前に準備態勢を確実に整える上で不可欠です 。さらに、初期の衝撃、即時の復旧段階、特定の支援発表、長期的なサポートなど、幅広い災害シナリオに対応するための包括的なメッセージテンプレートや下書きを事前に作成しておくことで、時間的制約が厳しい状況でも迅速かつ一貫性のある適切なコミュニケーションが可能となります 。

データ分析に基づく情報発信の最適化

LINE公式アカウントの「開封率」機能を積極的に、かつ体系的に活用すべきです 。この指標は、住民の関心や情報ニーズに関する極めて貴重な洞察を提供します。特定のメッセージ(例:新たな炊き出し情報、ブルーシートの入手方法など)で高い開封率が見られる場合、それはその情報に対する高い需要があることを明確に示しています 。

エンゲージメントデータ(開封率、インプレッション、クリック率)を定期的に分析し、メッセージの内容、長さ、フォーマットを継続的に改善するフィードバックループを確立することが重要です。災害の進行段階や住民の心理状態の変化に合わせて、コミュニケーションのトーンや視覚要素を動的に適応させる必要があります 。

定量的なデータ分析に加え、住民からの定性的なフィードバックを収集する仕組み(例:アプリ内の簡単なアンケート、よくある直接メッセージの分析、コールセンターからの洞察など)を確立し、データ分析を補完することも重要です。これにより、コミュニケーションが被災者の実際の、微妙なニーズに真に応えていることを確実にします。

多角的な情報伝達手段との連携強化

デジタルデバイドという根強い現実を認識し 、LINEをより広範な多チャネルコミュニケーション戦略の一部として位置づける必要があります。これには、LINEメッセージと、拡声器、ラジオ、テレビ放送、物理的な掲示板、既存の地域コミュニティネットワークといった従来の手段との連携を強化することが含まれます。これにより、デジタルアクセスが限られている層を含む、すべての住民層に情報が確実に届くようにします。

また、緊急サービス、ボランティア団体、その他の政府機関が利用する他のデジタルプラットフォームやデータベースとの相互運用性ソリューションを積極的に検討し、導入すべきです。目標は、すべての関係者間でシームレスなデータ交換と状況認識を促進する、より統一された一貫性のある情報エコシステムを構築することです。

自治体職員のスキル向上と組織体制の整備

地方自治体職員に対し、LINE公式アカウントの効率的な管理、実践的なデータ分析、高度な危機管理コミュニケーション戦略、そして災害の進行段階に応じてコミュニケーションのトーンとコンテンツを適応させる重要なスキルに焦点を当てた、継続的かつ包括的な研修プログラムを提供する必要があります 。これにより、特定された「災害対応スキルの不足」 に直接対処します。

緊急時にデジタル広報を担当する専門チームを設置または正式に指定することで、職員自身が被災した場合でも、継続性、深い専門知識、迅速な対応能力を確保できます 。神戸市が珠洲市に提供した遠隔支援モデル は、自治体間の連携を強化し、専門チームを配置するための貴重な青写真となります。

地方自治体内部に、積極的な情報共有を積極的に受け入れ、「苦情を恐れる」という懸念を軽減し 、危機時に迅速、透明、共感的なコミュニケーションを優先する組織文化を醸成することが不可欠です。

広域連携と情報共有の標準化

被災者リスト、避難情報、被害評価など、すべての重要な災害関連データについて、標準化されたデジタルフォーマットを導入し、義務化する必要があります。これは、異なる市町村や都道府県間で情報をシームレスに共有、統合、分析するために不可欠です 。

広域避難者や災害関連死に関する重要な情報を共有するための共通プラットフォームを開発・導入するか、明確なプロトコルを確立すべきです。これにより、管轄区域間の情報フローにおける既存のシステム上の課題に直接対処します 。

災害時の死亡者および行方不明者の氏名公表に関する国のガイドラインを再評価し、標準化することが求められます。これらのガイドラインは、プライバシー保護の懸念と、国民が情報を知る権利、そして正確な犠牲者数を社会全体で把握する義務との間で慎重なバランスを取る必要があります 。標準化された国家的なアプローチは、個々の地方自治体にかかる大きな負担を軽減し、被災地域全体での一貫性と透明性を確保するでしょう。

中央政府は、これらの標準化の取り組みを推進・促進する上で、より強力なリーダーシップを発揮すべきです。地方自治体がより統合された国家災害情報システムを構築できるよう、必要なデジタルインフラ、技術的専門知識、財政的支援を提供することが求められます。

6. 結論

令和6年能登半島地震は、LINE公式アカウントが災害対応において、直接的、即時的、かつデータ駆動型のコミュニケーションチャネルとして、その戦略的価値を明確に示しました。プッシュ通知により多数の住民に迅速に情報を届け、変化する情報ニーズに適応する能力は、計り知れない価値があることが証明されました。特に、地方自治体向けに設計された無償かつメッセージ通数無制限のプランは、危機時の大量通信における運用上および財政上の大きな障壁を取り除き、極めてアクセスしやすく強力なツールとなっています。

LINEの災害管理における計り知れない潜在能力を最大限に引き出すためには、地方自治体は単なる導入を超え、戦略的な統合へと移行する必要があります。これには、継続的な平時からの準備、厳密なデータ分析を通じたコミュニケーション戦略の洗練、そしてデジタルデバイドに対処する包括的な多チャネルアプローチの実施が強く求められます。

情報標準化に関する根強いシステム上の課題に対処し、堅牢な自治体間協力体制を醸成し、公共部門内に積極的で透明性のあるコミュニケーション文化を育むことは、将来のレジリエンスにとって極めて重要です。LINEヤフーのようなプラットフォーム提供者と公共部門との継続的な協力努力、そして必要な政策改革とデジタルインフラへの戦略的投資が、日本の将来のために、より回復力があり、包摂的で、デジタルによって強化された災害情報エコシステムを構築する上で不可欠となるでしょう。

#LINE公式アカウント #地方公共団体プラン #横田秀珠 #LINE #LINEセミナー #LINEコンサルタント #LINE講座 #LINE講習 #LINE講演 #LINE講師 #LINE研修 #LINE勉強会 #LINE講習会