総務省「ICTリテラシー実態調査」新潟:情報リテラシー論セミナー

まさか新事務所にアナウンサーと

カメラマンが乱入の日が来るとは。

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

総務省がICTリテラシーに関する発表あって

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_02000176.html

2025年5月13日にアンケート結果が出まして

https://www.soumu.go.jp/main_content/001008791.pdf

その内容を受けてテレビでコメントしました。

https://www.nsttv.com/program/program.php?p=581067&s=0x7C18&e=47211&ed=20250508

本日は総務省のスライド12ページを元に

ICTリテラシーについて解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=jGDA_SqjlL0

総務省「ICTリテラシー実態調査」情報リテラシー論の講師が解説

2025年5月13日に総務省から発表されたICTリテラシーに関わる実態調査の結果です。全国47都道府県の15歳以上、計2,823サンプルを対象としたアンケート調査から、日本人のICTリテラシーの現状が明らかになりました。

⚠️調査サンプル数には注意が必要です。47都道府県×男女×6年齢層で564の層に分かれるため、各層の人数は多くありません。

偽・誤情報を「正しい情報」または「おそらく正しい情報」と判断

偽・誤情報に接触した人のうち、何らかの形で拡散した人の割合

注意点:「4人に1人が拡散した」という数字は、過去に1度でも偽・誤情報を拡散した経験がある人の割合であり、毎回4人に1人が拡散しているわけではありません。

年齢別の拡散傾向

平均を大きく上回る拡散率

約半数が何らかの形で拡散

平均よりやや低い拡散率

偽・誤情報を拡散した理由として、情報の価値を感じて拡散したというケースが多く見られました。

拡散理由トップ5:

拡散手段(複数回答)

拡散されやすい偽・誤情報のジャンル(複数回答)

SNS・ネット情報を「正しい」と判断する基準(複数回答)

「公的機関」や「専門家」を信頼する傾向

✅ 信頼できる情報源を重視

「自分で論理的・客観的に考えた結果」

「自分の意見や信念と一致」を重視

⚠️ 主観的な判断への依存

「自身のICTリテラシーが高いと思う」と回答

「ICTリテラシーが重要だと思う」と回答

「ICTリテラシー向上に向けた具体的な取組をほとんど行っていない」と回答

新潟県の状況

「ICTリテラシーが重要」と回答

(全国2位の高さ!)

「たまに取り組んでいる」と回答

「常に行っている」は0%

意識は高いが、実際の取り組みが不足している状況が明らかに。

- ICTリテラシーの重要性は広く認識されているが、具体的な取り組みが不足している

- 偽・誤情報は特に健康・医療、経済、災害の分野で拡散されやすい

- ネット上での不特定多数への拡散には特に注意が必要

- 若年層は信頼できる情報源、高齢層は主観的判断に基づく傾向がある

- 多くの人が取り組み方を知らないことが、ICTリテラシー向上の障壁になっている

総務省「ICTリテラシー実態調査」情報リテラシー論の講師が解説

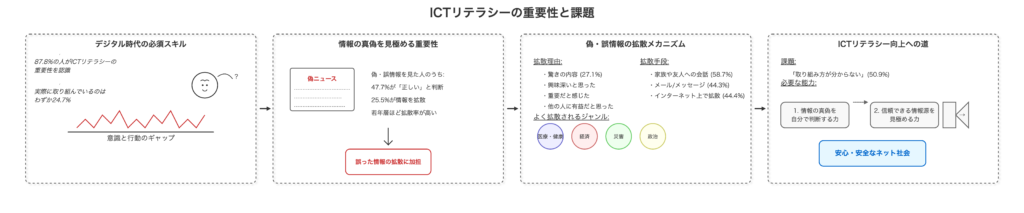

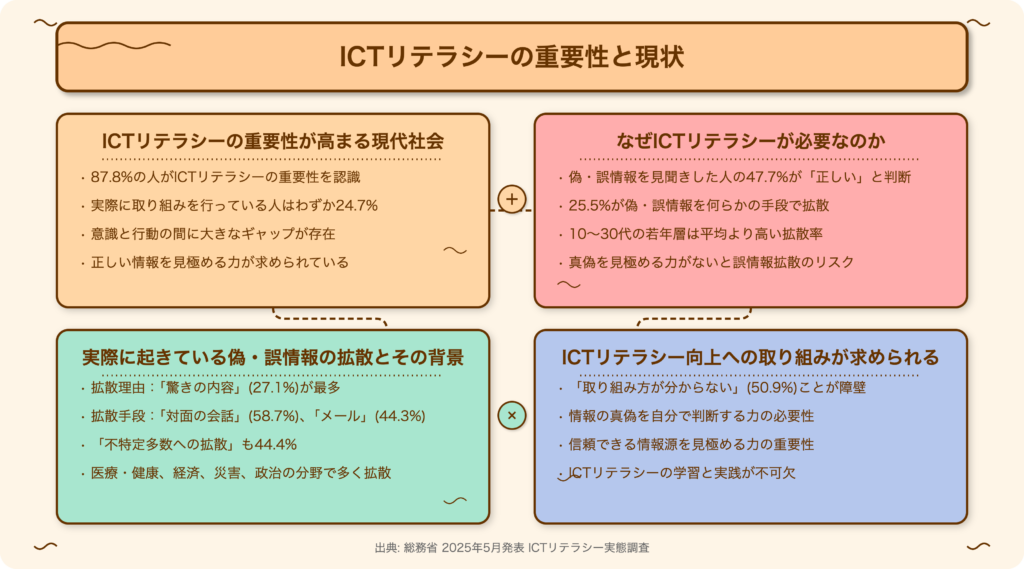

総務省が発表したICTリテラシーに関する実態調査の結果を解説。約半数(47.7%)が偽・誤情報を正しいと判断し、25.5%が何らかの形で拡散している。拡散理由は「驚きの内容」が多く、主に医療・健康、経済、災害関連の情報が拡散されている。公的機関の情報を信頼する傾向があり、年代によって判断基準に差がある。87.8%がICTリテラシーの重要性を認識する一方、75.3%は具体的な取り組みを行っていない。新潟県は意識が全国2位だが、実践は不足している。

- はじめに

- 調査の概要と方法

- 偽・誤情報の認識と拡散状況

- 拡散の理由と手段

- 情報の正誤判断基準

- ICTリテラシーへの意識と取り組み

- 都道府県別の意識差と新潟県の現状

- おわりに

- よくある質問

はじめに

皆さん、こんにちは。ネットビジネス・アナリストの横田秀珠です。デジタル社会が加速する現代において、私たちが日々接するオンライン情報の真偽を見極める力、いわゆる「ICTリテラシー」の重要性が高まっています。2025年5月13日、総務省から「ICTリテラシーに関わる実態調査」の結果が公表されました。この調査は、現代日本人のICTリテラシーの現状と課題を明らかにするもので、特に偽情報・誤情報の拡散メカニズムについて興味深い発見がありました。

先日の配信では時間の都合上、詳細な分析ができませんでしたが、今回はこの調査結果を徹底的に解説していきます。なぜ人は偽情報を信じてしまうのか?どのような手段で拡散されているのか?地域によってICTリテラシーに差はあるのか?そして、私たち一人一人にできる対策は何か?これらの疑問に、データに基づいてお答えしていきます。国民の情報リテラシー向上が喫緊の課題となっている今、この調査結果から私たちが学べることは非常に多いと考えています。

調査の概要と方法

まず、調査の概要から見ていきましょう。この調査は全国47都道府県の15歳以上の男女2,823人を対象に実施されました。サンプル数としては悪くないものの、細かく分析するには少し物足りない部分があります。

なぜなら、年齢層が15歳から60代以上まで6区分、さらに男女別で12区分、これを47都道府県で掛け合わせると564のクラスターができます。2,823サンプルを564で割ると、1都道府県の各年齢・性別区分あたり約5人しかいないことになります。統計的に見れば分母としては許容範囲ですが、より詳細な分析をするには少し不足しているかもしれません。

とはいえ、この調査は日本全国の傾向を把握するには十分な規模で行われており、ICTリテラシーの現状について重要な洞察を提供してくれます。

偽・誤情報の認識と拡散状況

調査結果のポイントとして最初に挙げられているのが、「偽・誤情報の認識と拡散状況」です。過去に流通した偽・誤情報を見聞きした人に対して、その内容の真偽をどのように考えるか尋ねたところ、「正しい情報だと思う」「おそらく正しい情報だと思う」と回答した人の割合は47.7%でした。つまり、偽情報や誤情報に接した人の約半数が、それを真実だと思ってしまっているのです。

さらに気になるのは、偽・誤情報に接触した人のうち、25.5%の人が何らかの手段を用いて拡散していたという点です。この数字だけを見ると「4人に1人が偽情報を拡散している」と解釈されがちですが、これは少し誤解を招く表現かもしれません。

正確には、「偽・誤情報15件のうち、1件以上見聞きした人の中で、1件以上家族や友人などの周囲に伝えたり、不特定多数の第三者に対して発信したと回答した人の割合」が25.5%ということです。つまり、過去に一度でも偽・誤情報を発信したことがある人が4人に1人ということであり、毎回4人に1人が拡散しているわけではありません。

また、年齢別に見ると、10代から30代は平均を大きく上回っており、若年層の方が偽・誤情報を拡散する傾向が強いことがわかります。

拡散の理由と手段

次に、なぜ人々は偽・誤情報を拡散するのでしょうか?調査によると、拡散理由として最も多かったのは「情報が驚きの内容だったため」(27.1%)でした。続いて「情報が話題になっていて流行に乗りたかったため」(22.7%)、「話の種になると思ったため」(21.0%)、「情報が興味深いと思ったため」(20.9%)、「情報が重要だと感じたため」(20.4%)、「他の人にとって有益だと思ったため」(20.2%)などが挙げられています。

つまり、多くの場合、情報に何らかの価値があると感じて拡散していると考えられます。驚きや話題性、重要性などが拡散のトリガーになっているようです。

拡散手段としては、「家族や友人など周囲の人へ対面の会話」(58.7%)が最も多く、次いで「インターネット上で不特定多数の第三者に対して、引用(リポスト)、返信(リプライ)、ダイレクトメッセージ(DM)などで伝えた」(44.4%)、「家族や友人など周囲の人へメールやメッセージアプリ(LINEなど)で伝えた」(44.3%)となっています。

ここで注目すべきは、対面での会話による拡散が最も多いという点です。これは「拡散」と呼べるかどうか微妙なところですが、対面であれば相手からすぐに「それは違うよ」と指摘される可能性があります。一方、インターネット上での拡散は、相手からの反論が入りにくく、さらにその情報が第三者によって再拡散される可能性があるため、より慎重さが求められます。

拡散された偽・誤情報のジャンルとしては、「医療・健康」(62.6%)が最も多く、次いで「経済」(48.8%)、「災害」(39.3%)、「生活」(31.2%)、「政治」(26.2%)となっています。特に健康・医療、災害、政治に関する情報は、拡散されやすいジャンルであることを覚えておく必要があります。

情報の正誤判断基準

SNSやネット情報を「正しい」と判断する基準としては、「公的機関が発信元・情報源である」(41.1%)という回答が最も多く、次いで「自分で論理的・客観的に考えた結果」(37.2%)、「自分の直感・なんとなく」(24.7%)、「専門家が発信元・情報源である」(22.8%)などが挙げられています。

興味深いのは、年齢層による違いです。10代では「公的機関」「専門家」などの回答が多く、60代以上では「自分で論理的・客観的に考えた結果」、「自分の意見や信念と一致している」などの回答が多い傾向がありました。若年層の方が情報源の信頼性を重視し、高齢層は自分自身の判断や既存の信念との整合性を重視する傾向があるようです。

また、拡散した情報が偽・誤情報だと気づいた経緯としては、「テレビ・新聞(ネット版含む)で誤った情報として報じられていたから」(39.6%)、「テレビ・新聞以外のマスメディア(ネット版含む)で誤った情報として報じられていたから」(30.4%)、「ネットニュースで誤った情報として報じられていたから」(28.8%)が上位を占めました。このことから、既存メディアによる検証報道が偽・誤情報の訂正に一定の役割を果たしていることがわかります。

ICTリテラシーへの意識と取り組み

「自身のICTリテラシーが高いと思う」という回答は35.2%にとどまった一方、「ICTリテラシーが重要だと思う」、「どちらかといえば重要だと思う」との回答は87.8%と高い割合を示しました。多くの人がICTリテラシーの重要性を認識している一方で、自分自身のリテラシーに自信がない人が多いことがわかります。

さらに注目すべき点として、ICTリテラシーが重要だと思う人が87.8%もいるにもかかわらず、「ICTリテラシー向上に向けた具体的な取組をほとんど行ってない」、「全く行ってない」という回答が75.3%に達しています。つまり、重要性は理解しているものの、実際の行動には移せていない人が多いという実態が明らかになりました。

取り組みを行っていない理由としては、「取組み方が分からないから」(50.9%)が最も多く、次いで「仕事や生活に大きな支障がないから」(21.3%)、「取り組む時間が無いから」(14.2%)などが挙げられています。半数以上の人が「どうやって取り組めばいいのかわからない」と回答している点は、ICTリテラシー教育の必要性を強く示しています。

都道府県別の意識差と新潟県の現状

調査では都道府県別のデータも公表されており、ICTリテラシーの重要性に対する認識には地域による差があることがわかりました。全国平均では「ICTリテラシーが重要だと思う」が51.6%、「どちらかといえば重要だと思う」が36.2%で、合計87.8%となっています。

特筆すべきは新潟県の結果です。新潟県では「重要だと思う」が62%、「どちらかといえば重要だと思う」が30.2%で、合計92.2%に達しています。これは神奈川県に続いて全国で2位の高さです。2014年から10年間、私が新潟の大学でICTリテラシー教育に携わってきた成果かどうかはわかりませんが、非常に嬉しい結果です。

一方で、低い県では「重要だと思う」の割合が35%程度にとどまっているところもあり、群馬県では36.6%と、地域によって大きな差があることがわかります。

しかし、意識と行動には乖離があります。新潟県は意識が高い一方で、「ICTリテラシー向上に向けた具体的な取組を常に行っている」という回答はゼロで、「たまに行っている」は23.7%にとどまっています。意識が高いがゆえに安心してしまい、実際の取り組みが不足している可能性があります。意識の高さを実際の行動に移していくことが今後の課題と言えるでしょう。

おわりに

今回の総務省による「ICTリテラシーに関わる実態調査」の結果から、日本社会におけるICTリテラシーの現状と課題が明らかになりました。約半数の人が偽・誤情報を真実だと思ってしまう現状、若年層ほど情報を拡散しやすい傾向、そして8割以上の人がICTリテラシーの重要性を認識しながらも、実際に行動に移せていない実態など、多くの示唆に富む結果が得られました。

特に注目すべきは、「医療・健康」「経済」「災害」「政治」といった生活に直結する重要なジャンルで偽・誤情報が多く拡散されていることです。これらの情報は私たちの判断や行動に大きな影響を与えるため、より慎重な取り扱いが求められます。

また、「偽・誤情報を拡散した人が4人に1人」という数字については、正確には「過去に一度でも偽・誤情報を拡散したことがある人が4人に1人」であり、毎回そのような割合で拡散が起きているわけではないことを理解しておく必要があります。

ICTリテラシーを高めるための具体的な取り組み方がわからないという人が半数以上いる現状を考えると、学校教育や社会人教育でのICTリテラシー教育の充実が急務と言えるでしょう。私たち一人一人が情報の真偽を見極める力を養い、責任ある情報発信者になることが、健全なデジタル社会の実現には不可欠です。

よくある質問

Q1: ICTリテラシーとは具体的に何を指しますか?

A1: ICTリテラシーとは、「情報通信サービス等を適切に活用するための能力」を指します。具体的には、インターネットやSNSなどの情報を正しく理解し、評価し、活用する能力のことで、偽情報や誤情報を見分ける力も含まれます。

Q2: 偽・誤情報を見分けるためのコツはありますか?

A2: 偽・誤情報を見分けるためには、①情報源の信頼性を確認する(公的機関や専門家の発信か)、②複数の情報源で確認する、③情報の日付や更新日を確認する、④あまりにも衝撃的な内容は疑ってかかる、⑤SNSでの拡散前に一度立ち止まって考える、といったことが大切です。

Q3: 若い世代ほど偽・誤情報を拡散しやすいのはなぜですか?

A3: 若い世代はSNSの利用頻度が高く、情報の共有や拡散が日常的な行為になっていることが一因と考えられます。また、「情報が驚きの内容だった」「話題になっていて流行に乗りたかった」といった動機が若年層に強く、これが拡散行動につながっている可能性があります。

Q4: なぜ医療・健康情報は偽・誤情報が多いのですか?

A4: 医療・健康情報は私たちの生活に直結する重要な情報である一方で、専門性が高く一般の人には真偽の判断が難しい特徴があります。また、健康への不安や願望に訴える情報は注目されやすく、拡散されやすい傾向があります。さらに、商業的な目的で意図的に誤った情報が発信されるケースもあります。

Q5: ICTリテラシーを高めるために個人でできることは何ですか?

A5: ICTリテラシーを高めるためには、①情報リテラシーに関する書籍やオンライン講座で学ぶ、②ファクトチェック機関のサイトを定期的にチェックする、③複数の信頼できるメディアから情報を得る習慣をつける、④SNSでの情報共有前に真偽を確認する習慣をつける、⑤批判的思考力を養うためディスカッションに参加する、などの取り組みが効果的です。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=DwdqTP1kaUs

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

総務省「ICTリテラシー実態調査」情報リテラシー論の講師が解説

📊 ICTリテラシー実態調査

情報通信サービスを適切に活用する能力に関する総務省の調査。全国15歳以上2823サンプルを対象に、偽・誤情報への認識や拡散状況、判断基準などを分析。87.8%が重要性を認識する一方、75.3%は具体的な取り組みをしていないことが明らかになった。

🔄 偽・誤情報の拡散

調査によると、偽・誤情報に接触した人の25.5%が何らかの形で拡散していることが判明。特に10代から30代の若年層が平均を上回り、その手段はメッセージアプリや対面会話が多いが、44.4%はインターネット上で不特定多数に拡散している。

💬 拡散理由

偽・誤情報を拡散する主な理由は「情報が驚きの内容だった(27.1%)」が最多。「話題になっていて流行に乗りたい(22.7%)」「話の種になる(21.0%)」「興味深い(20.9%)」など、情報に価値があると感じて拡散するケースが多い。

🏥 拡散されやすいジャンル

偽・誤情報で最も拡散されやすいのは「医療・健康(62.6%)」関連。次いで「経済(48.8%)」「災害(39.3%)」「生活(31.2%)」「政治(26.2%)」と続き、特にこれらの分野での情報発信には注意が必要。

🏛️ 情報の正誤判断基準

SNS・ネット情報を「正しい」と判断する基準として最も多いのは「公的機関が発信元・情報源(41.1%)」。「自分で論理的・客観的に考えた結果(37.2%)」が続き、年代によって判断基準に差がある。

📺 偽・誤情報と気づいた経緯

拡散した情報が偽・誤情報だと気づいた経緯として、「テレビ・新聞(ネット版含む)(39.6%)」が最多。次いで「テレビ・新聞以外のマスメディア(30.4%)」「ネットニュース(28.8%)」と、マスメディアからの検証情報が重要な役割を果たしている。

📱 世代別判断基準の違い

10代は「公的機関」「専門家」などを信頼する傾向が強いのに対し、60代以上では「自分で論理的・客観的に考えた結果」「自分の意見や信念と一致」など、自己判断を重視する傾向が見られる。

🗾 地域差

ICTリテラシーの重要性認識には地域差があり、新潟県は全国2位の高さ(92.2%)。一方で「常に取り組んでいる」人はゼロで、意識と実践にギャップがある。最も低い県では重要性認識が35%程度にとどまっている。

❓ 取り組みが進まない理由

ICTリテラシー向上の取り組みを行っていない理由として「取り組み方が分からない(50.9%)」が最多。「仕事や生活に大きな支障がない(21.3%)」「取り組む時間がない(14.2%)」なども挙げられ、具体的な学習機会の提供が課題。

🔍 調査の限界

2823サンプルの調査は、年齢層6区分×男女×47都道府県で分析すると1区分あたり約5人程度と少なく、統計的信頼性に課題がある。また「4人に1人が拡散」というデータは過去1回でも拡散した経験があると答えた人の割合であり、誤解を招く可能性もある。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/2NGXnG3SKNI

総務省「ICTリテラシー実態調査」情報リテラシー論の講師が解説

現代社会ではICTリテラシーの重要性を87.8%が認識するも、実際の取り組みは24.7%に留まり、意識と行動に乖離が存在します。インターネットやSNS経由で偽・誤情報が拡散し、見聞きした人の47.7%が信じ、25.5%が他者へ拡散、特に若年層でその傾向が顕著です。拡散理由には「驚きの内容」や「有益性への期待」があり、手段は対面会話からネットまで多様化し、医療・健康や経済分野で多く見られます。この状況に対し、情報の真偽判断力や信頼できる情報源を見抜く力を学習・実践することが不可欠ですが、50.9%が「取り組み方が分からない」と回答。個人と社会全体での継続的なICTリテラシー向上への努力が求められています。

1.1 ICTリテラシー重要性の認識と実際の取り組み

現代社会において、情報通信技術(ICT)は私たちの生活や仕事に不可欠なものとなりました。スマートフォン一つで世界中の情報にアクセスでき、コミュニケーションも瞬時に行える時代です。このような環境下で、ICTを適切に理解し、効果的に活用する能力、すなわちICTリテラシーの重要性はますます高まっています。この重要性については、多くの人々が認識しているものの、具体的な行動には繋がっていないという課題が浮き彫りになっています。

ある調査によれば、ICTリテラシーの重要性を認識している人は全体の87.8%にも上ります。これは、国民の大多数が、デジタル化された社会で生き抜くためにICTリテラシーが不可欠であると理解していることを示しています。例えば、オンラインでの情報収集、行政手続きの電子化、リモートワークの普及など、日常生活のあらゆる場面でICTスキルが求められるようになった現状を反映していると言えるでしょう。情報の真偽を見極める力、オンラインでの適切なコミュニケーション能力、個人情報を守るセキュリティ意識など、ICTリテラシーがカバーする範囲は多岐にわたります。これらの能力は、情報を効率的に活用し、社会活動に積極的に参加するための基盤となります。

しかしながら、その重要性を認識していながらも、ICTリテラシー向上のために具体的な取り組みを行っている人は、わずか24.7%に留まっているという結果も出ています。この数字は、意識と行動の間に大きなギャップが存在することを示唆しています。多くの人が「必要だ」とは感じつつも、実際に学習したり、スキルアップのための行動を起こしたりするには至っていないのです。この背景には、何をどのように学べば良いのか分からない、学習のための時間や費用がない、あるいは自分にはまだ関係ない、難しそうだと感じているなど、様々な要因が考えられます。また、日々の忙しさの中で、優先順位が下がってしまうことも一因かもしれません。

この意識と行動のギャップは、個人にとっても社会にとっても看過できない問題です。ICTリテラシーが低いままでいると、偽情報や誤情報に惑わされたり、サイバー犯罪の被害に遭いやすくなったりするリスクが高まります。また、デジタル化の恩恵を十分に享受できず、情報格差(デジタルデバイド)が拡大する可能性も否めません。社会全体としては、誤った情報に基づく意思決定がなされたり、建設的な議論が妨げられたりするなど、健全な発展が阻害される恐れもあります。したがって、このギャップを埋めるためには、個人の意識改革だけでなく、教育機関や企業、行政による具体的な学習機会の提供や、分かりやすい情報発信、実践を促す環境整備が急務と言えるでしょう。誰もが安心してICTを活用できる社会を目指すためには、このギャップ解消に向けた積極的な支援が不可欠です。

1.2 ICTリテラシーが必要な理由

ICTリテラシーが現代社会でなぜこれほどまでに強く求められるのか、その理由は多岐にわたりますが、中でも特に深刻な問題として挙げられるのが、偽情報や誤情報の急速な拡散です。インターネット、とりわけソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の普及は、情報の流通速度と範囲を飛躍的に増大させました。これにより、誰もが情報の発信者にも受信者にもなり得る一方で、その情報の質や真実性が担保されないまま、瞬く間に広まってしまう危険性も常態化しています。このような状況は、社会に混乱や誤解を生み、時には深刻な被害を引き起こすことさえあります。

この問題の深刻さを裏付ける調査結果があります。偽情報や誤情報を見聞きした経験がある人のうち、実に47.7%、つまり約半数の人が、その情報を「正しい情報だと思う」または「おそらく正しい情報だと思う」と回答しています。これは、多くの人々が、真偽の定かでない情報に対して、十分な批判的思考や検証を行うことなく受け入れてしまっている現状を示しています。情報の真偽を見抜くスキルが不足していると、巧妙に作られた偽情報に容易に騙されてしまう可能性があります。さらに憂慮すべきは、これらの情報を信じた人のうち25.5%、つまり4人に1人が、その情報を他者に拡散しているという事実です。善意から「役立つ情報だ」と信じて広めたつもりが、結果として偽情報や誤情報の拡散に加担してしまうケースも少なくありません。

特に懸念されるのは、若年層における偽情報・誤情報の拡散割合が高い傾向が見られる点です。若年層はデジタルネイティブとも呼ばれ、SNSなどの新しい情報技術を積極的に活用していますが、その一方で、情報リテラシー教育が十分に行き届いていない場合、情報の真偽を見抜く力や、情報発信に伴う責任についての理解が未熟である可能性があります。彼らが無意識のうちに偽情報の拡散者となってしまうことは、社会全体にとっても大きな損失であり、早期からのICTリテラシー教育の重要性を改めて浮き彫りにしています。学校教育や家庭での指導を通じて、情報に対する批判的な目を養うことが急務です。

このような状況下で、ICTリテラシーを身につけることは、単に技術を使いこなす能力に留まらず、氾濫する情報の中から真実を見抜き、偽情報や誤情報に惑わされず、また無意識のうちに加害者となることを避けるための自己防衛スキルとなります。情報の正確性を判断する力、情報源の信頼性を評価する力、そして感情的な情報に流されずに冷静に分析する力は、デジタル社会を賢く生き抜くための必須の能力と言えるでしょう。ICTリテラシーの向上は、個人を守るだけでなく、健全な情報空間を維持し、民主的な社会の基盤を支える上でも不可欠なのです。誤った情報が社会に与える負の影響を最小限に抑えるためにも、一人ひとりがリテラシーを高める努力を続ける必要があります。

2. 偽・誤情報の拡散とその背景

偽情報や誤情報がなぜ、そしてどのようにして社会に広がっていくのか、そのメカニズムを理解することは、対策を講じる上で極めて重要です。人々が偽情報や誤情報を拡散してしまう背景には、人間の心理的な特性や、現代の情報伝達手段の特性が複雑に絡み合っています。これらの要因を分析することで、より効果的な予防策や啓発活動に繋げることができます。

調査によると、偽情報や誤情報を拡散した理由として最も多かったのは「情報が驚きの内容だったため」で、27.1%を占めています。人間は新奇性の高い情報や、既存の認識を揺るがせるような衝撃的な情報に強く惹かれる傾向があります。このような情報は感情を刺激しやすく、内容の真偽を吟味する前に「誰かに伝えたい」という衝動を引き起こしやすいのです。特に、不安や恐怖、怒りといった強い感情を伴う情報は、瞬く間に共有されることがあります。次いで「興味深いと思った」「重要だと感じた」「他の人にとって有益だと思った」といった理由が挙げられています。これらは、必ずしも悪意からではなく、むしろ知的好奇心や問題意識、あるいは他者への配慮といった善意に近い動機から拡散行動に至っているケースが多いことを示唆しています。しかし、その善意が結果として不確かな情報の拡散を助長してしまう皮肉な現実があります。

拡散の手段に目を向けると、その多様性が明らかになります。最も一般的な手段は「家族や友人への対面の会話」で、58.7%と半数を超えています。これは、親しい間柄での情報共有が、信頼感を背景に行われやすく、情報の受け手も疑念を抱きにくいことを示しています。信頼している相手からの情報は、無批判に受け入れてしまう傾向があるのです。次いで「メールやメッセージアプリ」が44.3%、「インターネット上で不特定多数に拡散」が44.4%と、デジタルな手段も広く用いられています。特にメッセージアプリのようなクローズドな環境での拡散は、外部からのファクトチェックが及びにくく、誤った情報が訂正されないまま広がりやすいという特徴があります。一方、TwitterやFacebookといったオープンなプラットフォーム上での不特定多数への拡散は、そのスピードとリーチの広さから、一度拡散が始まると制御が非常に困難になるという問題点を抱えています。

さらに、偽情報や誤情報が特に拡散されやすいジャンルとして、医療・健康、経済、災害、政治が挙げられています。これらの分野は、人々の生活や安全に直結し、関心が高い一方で、専門的な知識が必要とされることが多く、一般の人が情報の真偽を判断するのが難しいという共通点があります。例えば、新しい治療法や金融商品、災害時の避難情報、政治的なスキャンダルなどは、人々の注目を集めやすい反面、正確な情報を得ることが困難な場合もあります。また、不安や恐怖といった感情を煽りやすいテーマでもあり、これが偽情報の拡散をさらに加速させる要因となっています。これらの拡散理由と手段、そしてジャンルの特性を理解することは、偽情報・誤情報に対する社会全体の免疫力を高めるための第一歩と言えるでしょう。

3. ICTリテラシー向上への取り組み

偽情報や誤情報が蔓延し、多くの人々がその影響を受けている現代社会において、ICTリテラシーの向上は喫緊の課題です。この課題は、単に個人のスキルアップに留まらず、社会全体の健全性を維持し、発展させていくためにも不可欠な取り組みと言えます。しかし、その重要性が認識されながらも、具体的な行動に移せていない人が多いという現実があります。この状況を改善するためには、効果的な学習機会の提供と、日常生活における実践を促す仕組みづくりが求められます。

ICTリテラシー向上の必要性は、個人レベルと社会レベルの両側面から捉えることができます。個人にとっては、信頼できる情報を取捨選択し、自律的な意思決定を行うための基盤となります。また、オンラインでのコミュニケーションを円滑に行い、プライバシーやセキュリティを守りながらデジタル技術の恩恵を享受するためにも不可欠です。社会全体にとっては、誤情報に基づく混乱や対立を避け、建設的な議論を促進し、より良い社会システムを構築するための土台となります。ところが、多くの人がICTリテラシー向上のための「取り組み方が分からない」と感じており、その割合は50.9%にも上るという調査結果があります。これは、具体的な学習方法や指針が十分に提供されていない、あるいは情報が届いていない可能性を示唆しており、教育機関、企業、行政などが連携し、分かりやすく実践的な学習機会を提供することの重要性を示しています。

今後の取り組みとして、まず習得すべきは「情報の真偽を自分で判断する力」です。これには、情報源の信頼性を確認する習慣(例:公式サイトか、専門家の発言か)、複数の情報源を比較検討する批判的思考(例:異なる視点の記事を読む)、そして感情的な見出しや扇情的な内容に惑わされずに客観的な事実を見極める冷静さが求められます。次に重要なのは「信頼できる情報源を見極める力」です。公的機関の発表、学術論文、定評のある報道機関など、一次情報や信頼性の高い二次情報にアクセスするスキルを養う必要があります。SNSなどで流れてくる情報に対しては、その発信元や根拠を常に意識し、安易に鵜呑みにしない態度が肝要です。

そして、これらの力を総合的に活用し、「ネット社会を安心・安全に活用するための学習と実践」を継続していくことが重要です。これには、著作権や肖像権といった法的な知識、ネットいじめや誹謗中傷への対処法、フィッシング詐欺やウイルス感染といったサイバーセキュリティに関する知識、そしてフェイクニュースを見抜く具体的なテクニックなども含まれます。ICTリテラシーは一度学べば終わりというものではなく、技術の進歩や社会の変化に合わせて常にアップデートしていく必要があります。座学だけでなく、日常生活での情報接触の場面で意識的に実践し、経験を通じて学ぶ姿勢が求められます。例えば、気になる情報を見つけたら、すぐに共有するのではなく、一度立ち止まって真偽を確認する習慣をつけることが大切です。個人だけでなく、家庭、学校、職場、地域社会が一体となって、ICTリテラシー向上のための環境づくりを進めていくことが、情報化社会を賢く生き抜くための鍵となるでしょう。

#ICTリテラシー #情報リテラシー #横田秀珠 #ITリテラシー #メディアリテラシー #情報リテラシー論 #長岡造形大学 #総務省 #ICTリテラシーに係る実態調査 #NST