紙媒体の雑誌を紙でキュレーション:東横インホテル「たのやく」

15年以上も泊まっていた

東横インで初めて発見w

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

なんと20年前から客室に置いてあったらしい。

発行部数は94,000部(2025年9月号実績)。

配本先は東横INN日本全国341店舗72,840室(2025年9月現在)

さて、本題です。

紙媒体の雑誌を紙でキュレーションする

東横インホテル「たのやく」ご存知ですか?

https://www.tano-yaku.com/

発行部数94,000部で配本先は日本全国の

東横イン341店舗72,840室、定期購読OK。

https://www.youtube.com/watch?v=XKDCGZH035M

紙媒体の雑誌を紙でキュレーション:東横インホテル「たのやく」

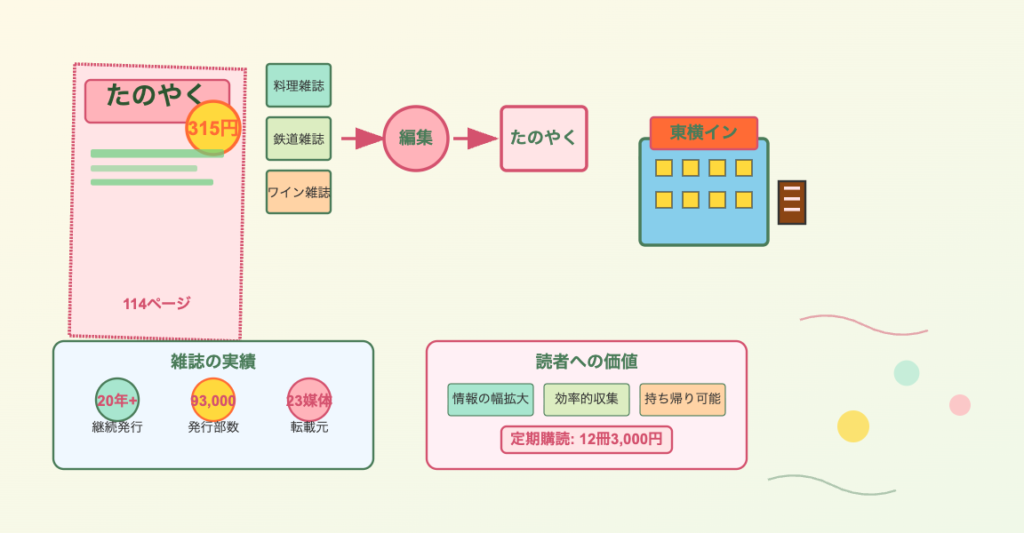

転載記事で本を紹介する「ありそうでなかった」情報誌

= 紙の本屋さん

📍 設置場所:東横インホテルの全客室

🗓️ 発行:毎月発行で20年以上継続

📊 発行部数:93,000部超

📄 ページ数:114ページ

💰 価格:315円(税込)

様々な出版社の許可を得て、記事の「いいとこ取り」を実現

料理

ワイン

鉄道

地図

カルチャー

ナンプレ

クイズ

発酵食材

お家ご飯

味噌蔵

ビジネスマン、主婦、子供まで、様々な読者層が楽しめる多彩なラインナップ。一つの媒体に偏らない情報の多様性が魅力!

✏️ 自社で取材

✏️ 記事を執筆

✏️ コスト大

✏️ テーマが限定的

📋 転載記事を収集

🤝 出版社と提携

💰 コスト削減

🎯 多ジャンル展開

- 雑誌販売 – 315円×93,000部の売上

- 広告収入 – 東横インや提携企業の広告掲載

- 転載費用 – 無料または低コストでの記事提供(雑誌の宣伝効果)

🆓 持ち帰りOK!

東横インの客室から自由に持ち帰り可能。機内誌のような感覚で、宿泊客へのサービスとして提供

12冊 3,000円(1年分)

通常価格 3,780円 → 約2ヶ月分お得!

※3年分・5年分のプランもあり

情報が溢れる時代に、価値ある情報を「選び」「まとめる」ことに価値がある

- テレビ番組 – 新聞記事の切り抜きをホワイトボードで紹介

- 視聴率ランキング – 全局の視聴率を他局が発表

- Webメディア – ネット記事のまとめサイト(2012年〜)

紙媒体を紙媒体でキュレーション

デジタルではなく、あえてアナログ媒体同士のキュレーションを実現した点が画期的!

- 接点の確保 – 東横インという確実な配布チャネル

- Win-Win関係 – 転載元の雑誌にとって宣伝効果

- 低コスト運営 – 取材不要で記事制作コスト削減

- 多様性 – 幅広いジャンルで様々な読者層にアピール

- 継続性 – 20年以上の実績が信頼性を証明

🤔 18年間気づかなかった理由

「飾り」だと思い込んでいた → 実は価値あるコンテンツだった

当たり前のように存在するものにも、実は面白いビジネスモデルが隠れている。固定観念を捨てて、身近なものを見直すことの大切さ

紙媒体の雑誌を紙でキュレーション:東横インホテル「たのやく」

東横インホテルの客室に設置される雑誌「たのやく」は、様々な出版社の雑誌から許可を得て記事を転載しキュレーションした情報誌。2017-2018年頃から20年以上発行され、発行部数は93,000部超。料理、鉄道、ワイン、クイズなど多岐にわたるジャンルを掲載し、315円で販売。客室では持ち帰り可能で、定期購読も提供。転載により記事制作コストを抑え、広告収入も得る独特のビジネスモデル。紙媒体による紙媒体のキュレーションという珍しい試みとして注目される。

- はじめに

- 東横インホテルで見つけた「たのやく」という雑誌との出会い

- 「たのやく」とは何か?転載記事で作る新しい雑誌のカタチ

- 驚きのビジネスモデル:紙媒体でのキュレーションという挑戦

- 持ち帰り可能で定期購読もできる「たのやく」の太っ腹戦略

- おわりに

- よくある質問(Q&A)

はじめに

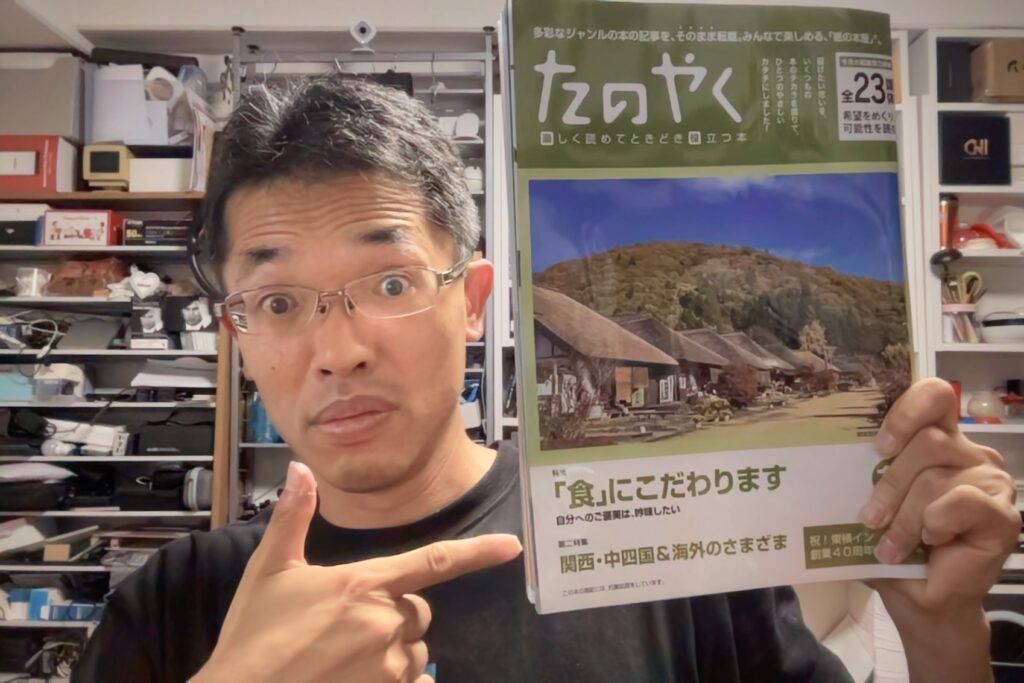

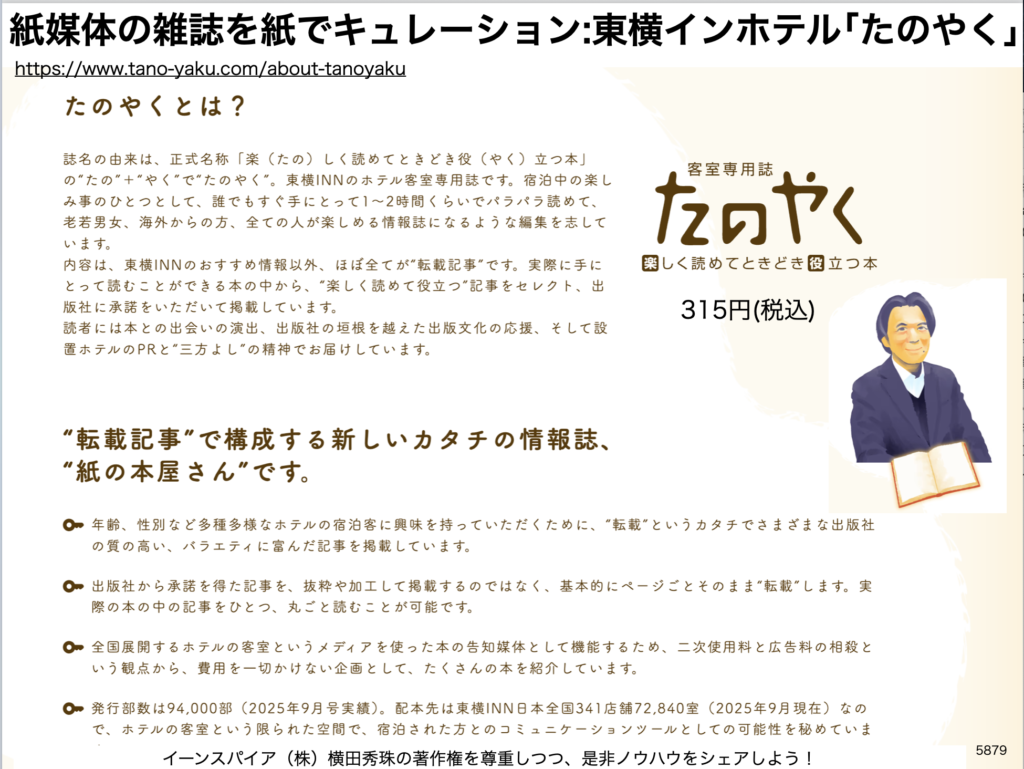

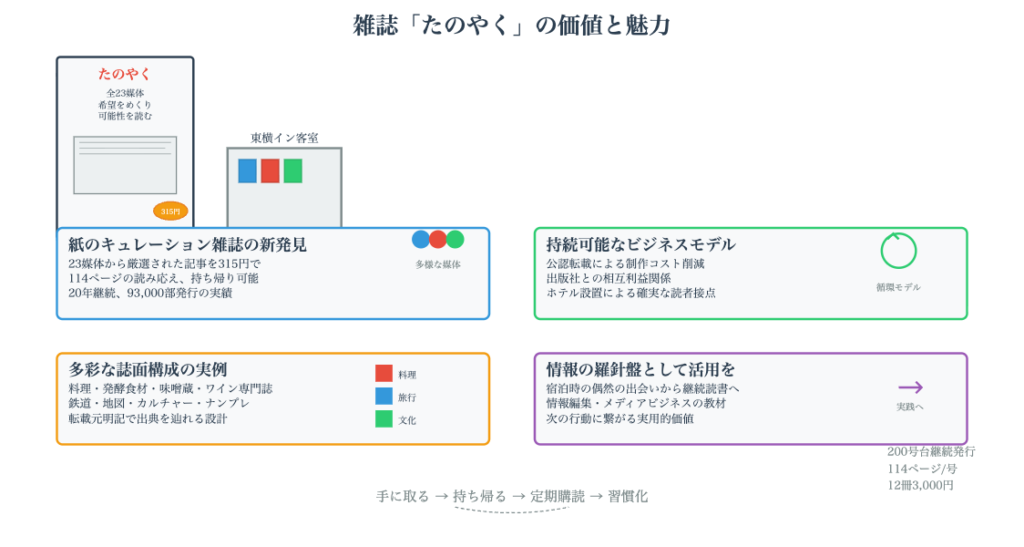

ビジネスホテルの客室に何気なく置かれている雑誌に、これほど面白いビジネスモデルが隠されているとは思いもしませんでした。今回ご紹介するのは、東横インホテルの各客室に設置されている「たのやく」という雑誌です。実は私自身、もう18年以上も東横インを利用しているにもかかわらず、この雑誌の存在には全く気づいていませんでした。単なる飾りだと思って手に取ることもなかったのです。しかし、2025年10月13日のスポーツの日、ふとこの雑誌を手に取ってみたところ、そこには「全23媒体 希望をめくり 可能性を読む」という興味深いキャッチコピーが書かれていました。これは一体何なのだろうと思い、詳しく調べてみると、そこには紙媒体のキュレーションという斬新なコンセプトと、驚くべきビジネスモデルが隠されていたのです。デジタル時代にあえて紙媒体でキュレーションを行うという、ありそうでなかった情報誌「たのやく」について、今日は詳しくお話ししていきたいと思います。

1. 東横インホテルで見つけた「たのやく」という雑誌との出会い

それでは、まず私がこの「たのやく」という雑誌に出会った経緯からお話しさせていただきます。私はネットビジネス・アナリストの横田秀珠と申しまして、日頃からネットビジネスに関する情報を発信しております。普段はデジタルの世界に浸かっているため、正直なところ紙媒体にはあまり興味がありませんでした。ですから、東横インホテルの客室に置かれている「たのやく」という雑誌も、これまで完全に飾りのような存在として認識していたのです。

東横インには、もうかれこれ18年ぐらい前から、本当に毎日のように泊まっています。出張が多い仕事柄、ビジネスホテルは私にとって第二の家のようなものです。それにもかかわらず、この「たのやく」の存在には全く気づいていませんでした。客室の壁のところには、通常5冊くらいの本が置いてあるのはよく知っていました。しかし、右側の壁にペタッと刺してある「たのやく」については、本当に見て見ぬふりをしていたというか、視界には入っていても意識していなかったのです。

ところが、2025年10月13日、スポーツの日という祝日に、ふと何かの拍子にこの「たのやく」を手に取る機会がありました。表紙を見てみると、そこには「全23媒体 希望をめくり 可能性を読む」という印象的なキャッチコピーが書かれていました。さらに「今月の掲載協力媒体」という文字も目に入りました。これは一体何だろうと思い、実際に中身をパラパラとめくってみたところ、これが予想以上に面白い内容だったのです。

私はすぐにホームページで詳細を調べてみることにしました。すると、そこには「楽しい本(たの)、役に立つを(やく)、いいとこ読み」という書名の由来が説明されていました。そして「転載記事で本を紹介する、ありそうでなかった情報誌、紙の本屋さん『たのやく』」というキャッチフレーズが掲げられていたのです。この説明を読んで、私は思わず「なるほど!」と唸ってしまいました。言ってみれば、その通りのコンセプトなのです。

この雑誌の最大の特徴は、いろんな雑誌から記事を転載して、それを一冊にまとめているという点にあります。もちろん、転載には相手の許可を得ています。出版社の許可をきちんと取った上で転載しているわけですから、違法なことをしているわけではありません。むしろ、様々な雑誌の「いいとこ取り」をすることで、読者に多様な情報を提供するという、非常に興味深いコンセプトで成り立っている雑誌なのです。

2. 「たのやく」とは何か?転載記事で作る新しい雑誌のカタチ

それでは、この「たのやく」という雑誌について、もう少し詳しく掘り下げていきましょう。まず気になったのは、この雑誌がいつから始まったのかという点です。ホームページでバックナンバーを調べてみたところ、2021年からのバックナンバーが掲載されていました。ちょうどコロナ禍の最中ですね。「なるほど、このあたりから始めたのかな」と思ったのですが、よく見ると表紙には「vol.202」という表示がありました。

これは明らかに2021年よりもずっと前から発行されていることを示しています。単純計算してみましょう。1年で約50週として計算すると、202号ということは、そこからさらに4年前、つまり2018年くらいから発行されていたことになります。もしかすると2017年くらいからかもしれません。しかし、ホームページをさらによく見てみると、「毎月発行を続けて20年以上」という記載がありました。つまり、この雑誌は20年以上も前から存在していたということです。それだけ長い期間、私が気づかずにいたということに、まず驚きました。

発行部数についても興味深い情報がありました。なんと93,000部以上も発行されているというのです。毎月93,000部というのは、かなりの規模です。これだけの部数を継続的に発行し続けているということは、それだけ需要があり、ビジネスとして成り立っているということを意味しています。東横インの客室に設置されているということを考えると、全国の東横インホテルに配布されているのでしょう。

では、具体的にどのような内容が掲載されているのでしょうか。私が手に取った最新号を例に説明させていただきます。今回の号では、全23媒体から記事が転載されていました。転載元の媒体は実に多岐にわたっています。例えば、近畿日本鉄道さんの雑誌「風コレクティブ」からは、「飛び切り美味しいお家ご飯」という記事が転載されていました。これは102ページから始まる記事で、食に関する興味深い内容でした。

その他にも、「毎日の発酵食材レシピ手帳」という料理系の雑誌からの転載や、「日本味噌蔵めぐり」といった食文化に関する記事、さらにはワインの雑誌、鉄道の雑誌、地図の雑誌、カルチャー系の雑誌、ナンプレやクイズといったパズル系の雑誌まで、本当に幅広いジャンルの雑誌から記事が転載されているのです。

ページをめくっていくと、各ページの上部や縁取り枠のところに、「○○より転載」という表示がされています。例えば「楽しい料理より転載」といった具合です。これによって、読者はどのページがどの雑誌からの転載なのかを明確に把握することができるようになっています。このような表示の仕方も、非常に誠実で好感が持てると感じました。

雑誌全体としては114ページのボリュームがあります。ちょっとした厚みがあって、一日では読み切れないくらいの内容量です。パラパラと流し読みするだけでも、二、三時間はかかるのではないでしょうか。それだけの読み応えがある雑誌なのです。

そして驚くべきことに、この雑誌の価格は税込315円なのです。114ページもあってこの価格は、雑誌としてはめちゃくちゃ安いと言わざるを得ません。通常、これだけのページ数とクオリティの雑誌であれば、もっと高い価格設定になるはずです。それが315円で提供されているというのは、本当に驚きです。

この価格設定の背景には、おそらく転載という仕組みが大きく関係しているのでしょう。自社で一から取材して記事を作るのではなく、既存の雑誌から転載させてもらうことで、コンテンツ制作にかかるコストを大幅に削減できているはずです。ただし、転載には当然ながら転載料が発生する可能性もあります。この点については後ほど詳しく考察していきたいと思います。

3. 「たのやく」のビジネスモデル:紙媒体でのキュレーションという挑戦

さて、ここからはこの「たのやく」のビジネスモデルについて、もう少し深く掘り下げていきたいと思います。私がこの雑誌に興味を持った最大の理由は、「紙媒体でキュレーションをする」という、非常にユニークなビジネスモデルにあります。

まず、「キュレーション」という概念について少し説明させてください。キュレーションという言葉が広く使われるようになったのは、2012年くらい、東日本大震災の後くらいからだったと記憶しています。インターネットが普及し、SNSが登場したことで、情報が爆発的に増えました。その結果、情報の海の中から本当に価値のある情報を見つけ出すことが難しくなってきたのです。そこで、誰かが情報を選別し、まとめて提供することに価値が生まれました。これがキュレーションという概念です。

これまでのキュレーションは、基本的にデジタルの世界で行われてきました。ネット上にある記事やコンテンツを、ネット上で拡散する。これが一般的なキュレーションの形でした。しかし、「たのやく」がやっているのは、紙媒体の情報を紙媒体でキュレーションするということなのです。これには本当に驚きました。

実は、紙媒体のコンテンツをデジタルでキュレーションするという例は、これまでにもいくつかありました。例えば、テレビのバラエティ番組で、「今週の人気記事集めました」というようなコーナーがありましたよね。大きなホワイトボードに新聞の切り抜きをペタペタと貼って、それを順番に紹介していくというあのコーナーです。あれも、ある意味でキュレーションと言えます。

また、これは日本テレビだったと思うのですが、視聴率ランキングを発表するコーナーもありました。自社の番組だけでなく、全ての民放の視聴率ランキングを発表するというものです。フジテレビやテレビ朝日のどの番組が人気かということまで、日テレが放送するわけです。これも一種のキュレーションですよね。

このように、紙媒体の情報をデジタルメディアで紹介するというのは理解できます。テレビで放送するのであれば、コストはそれほどかかりません。しかし、「たのやく」は違います。紙媒体の情報を、わざわざまた紙媒体で出版しているのです。これには印刷コストがかかります。配送コストもかかります。それでもこのビジネスを20年以上続けているということは、きちんと収益が上がっているということです。

では、どのようにして収益を上げているのでしょうか。まず考えられるのは、転載料の問題です。様々な雑誌から記事を転載する際に、転載料を支払っているのか、それとも無料で提供してもらっているのか。これは非常に気になるところです。

私の推測では、おそらく多くの場合、転載料は無料か、あるいは非常に安い金額に設定されているのではないかと思います。なぜなら、「たのやく」に転載されることで、元の雑誌の認知度が上がるというメリットがあるからです。「あなたの雑誌を知ってもらうために、少しだけ転載させてくださいね」という形で許可を得ているのではないでしょうか。実際、各記事は完全な形で転載されているわけではなく、「チラ見せ」的な形になっています。読者が興味を持てば、元の雑誌を購入するかもしれません。そういった意味で、転載元の雑誌にとってもプロモーション効果があるわけです。

しかし、それだけでは「たのやく」側の収益にはなりません。そこで重要になってくるのが、広告収入です。実際に雑誌をめくっていくと、ところどころに広告ページが挟まっています。例えば、東横インの他のホテルの紹介ページや、各地のイベント情報、観光地の案内などです。箱根の観光情報のページなども見受けられました。

これらの広告ページから広告収入を得ているのではないかと推測されます。特に表紙と裏表紙は、すべて東横インの広告になっています。まだ外部の広告主に広告枠を販売しているという感じではないようですが、今後そういった展開もあり得るかもしれません。

このビジネスモデルの素晴らしいところは、コンテンツ制作コストを大幅に削減しながら、読者には多様な情報を提供できるという点にあります。自社で一から記事を作成するとなると、取材費、執筆費、編集費など、膨大なコストがかかります。しかし、転載というスタイルを取ることで、これらのコストを大幅に削減できるのです。

さらに、一つの雑誌だけでは偏りがちなコンテンツも、様々な雑誌から転載することで、非常に幅広いテーマをカバーできます。ビジネスマン向けの記事もあれば、主婦向けの料理記事もある。子供向けのパズルもあれば、趣味の鉄道記事もある。このような多様性は、単独の雑誌ではなかなか実現できません。

私のような仕事をしていると、どうしても情報が偏ってしまいがちです。自分の専門分野や興味のある分野の情報ばかりを集めてしまうのです。しかし、「たのやく」のような雑誌を読むことで、今世の中でどういうことが求められているのか、どんな情報に人々が興味を持っているのかを知ることができます。これは、情報を得るツールとしても、また市場動向を知るツールとしても、非常に価値があると感じました。

4. 持ち帰り可能で定期購読もできる「たのやく」の太っ腹戦略

さて、この「たのやく」について、さらに驚くべき事実があります。それは、東横インの客室に置かれている「たのやく」は、なんと持ち帰りOKなのです。私が今日お見せしているこの現物も、実は購入したのではなく、ホテルから持ち帰ってきたものなのです。

客室には「持ち帰っていいですよ」とちゃんと書かれています。これは本当に太っ腹だと思います。新幹線や飛行機に乗った時に、座席に置いてある機内誌や車内誌を思い浮かべてください。あれらも持ち帰りOKになっていることが多いですよね。「たのやく」も同じように、持ち帰りOKなのです。

しかも、この雑誌は一応315円で販売もされているのです。つまり、お金を払えば購入することもできるし、東横インに泊まれば無料で手に入れることもできるということです。これは読者にとっては非常にありがたいシステムです。

私は月に1回以上、確実に東横インに泊まります。出張の多い仕事柄、東横インは本当によく利用します。ということは、毎月この「たのやく」を手に入れることができるわけです。バックナンバーを貯めていくこともできますね。私自身は読まないかもしれませんが、家族へのお土産として持って帰るのもいいかもしれません。読み物としても十分楽しめる内容ですから。

さらに驚いたことに、この「たのやく」には定期購読のシステムも用意されているのです。ホームページを見ると、定期購読のメニューがしっかりと用意されていました。おそらく、最初のきっかけは東横インに泊まった人だと思います。ホテルで「たのやく」を読んで気に入った人が、「これからも読みたい」と思って定期購読を申し込むのでしょう。

定期購読は、1年分、3年分、5年分のいずれかを選ぶことができます。価格は12冊で3,000円です。これは1冊あたり250円の計算になりますから、通常の315円より65円も安いことになります。1年分で考えると、約780円分もお得です。これは2ヶ月分以上が無料になる計算ですね。

何人くらいが定期購読しているのかはわかりませんが、こうしたシステムが用意されているということは、少なくない数の定期購読者がいるということでしょう。年に1回くらいしか東横インに泊まらない人でも、この雑誌が気に入れば定期購読することができるわけです。

ただ、一つ気になることもあります。それは、無料で手に入る雑誌が定期購読という形で販売されているということです。これは、もしかするとメルカリなどのフリマアプリで転売している人もいるのではないかと思います。無料でゲットできて、定期購読している人もいるということは、差額で利益を得ようとする人が出てきても不思議ではありません。実際にメルカリで「たのやく」を検索してみると、売っている人がいるかもしれません。まあ、この辺はちょっと問題かもしれませんが、現実としてそういう可能性はあるでしょう。

しかし、それでもこのビジネスモデルは成り立っているようです。20年以上も続いているということは、収益性があるということです。そして、多くの読者に支持されているということでもあります。

私自身、このような雑誌が20年以上も存在していたのに、全く気づかなかったということに、まずびっくりしました。それだけ、私たちは日常の中で目の前にあるものを見過ごしてしまっているのかもしれません。東横インの客室の壁に刺してある雑誌を、私はずっと「飾り」だと思っていました。でも、実際に手に取ってみると、そこには非常に面白いコンテンツとビジネスモデルが詰まっていたのです。

壁には通常、5冊くらいの本が置いてあります。それについてはよく知っていました。でも、右側の方に壁にペタッと刺してある「たのやく」については、本当に意識していませんでした。今回初めて手に取ってみて、その内容の豊富さと、ビジネスモデルの面白さに気づいたのです。

読んでみると、本当に多様なジャンルの記事が掲載されていて、飽きることがありません。料理のレシピ、旅行情報、趣味の記事、パズル、文化的な記事など、本当に様々です。これなら、どんな読者でも何かしら興味を持てる内容が見つかるはずです。

5. おわりに

今回ご紹介した東横インホテルの「たのやく」という雑誌は、デジタル時代にあえて紙媒体でキュレーションを行うという、非常にユニークな存在です。20年以上も前から発行され続けているにもかかわらず、多くの人がその存在に気づいていないという事実も興味深いものがあります。しかし、一度手に取ってみれば、そのコンテンツの豊富さと質の高さに驚かされるはずです。様々な雑誌から厳選された記事が一冊にまとまっていることで、読者は効率的に多様な情報に触れることができます。転載というスタイルによってコンテンツ制作コストを抑え、広告収入や定期購読で収益を得るというビジネスモデルは、非常に合理的でありながら、読者にも価値を提供しています。私は長岡造形大学でキュレーションについての授業を担当しているのですが、この「たのやく」は絶好の教材になると感じました。デジタル全盛の時代に、あえてアナログな手法でキュレーションを行い、20年以上も継続しているという事実は、ビジネスモデルの多様性と可能性を示しています。ぜひ皆さんも、東横インに宿泊する機会があれば、客室の壁に刺してある「たのやく」を手に取ってみてください。きっと新しい発見があるはずです。

6. よくある質問(Q&A)

Q1: 「たのやく」はどこで購入できますか?

A: 「たのやく」は主に東横インホテルの客室に設置されており、宿泊客は無料で持ち帰ることができます。また、公式ホームページから定期購読の申し込みも可能で、12冊3,000円(1年分)、36冊8,500円(3年分)、60冊13,500円(5年分)といったプランが用意されています。通常価格は1冊315円(税込)ですが、定期購読にすることで1冊あたり約250円とお得に購読することができます。

Q2: どのような雑誌から記事が転載されているのですか?

A: 「たのやく」には非常に多様なジャンルの雑誌から記事が転載されています。具体的には、料理雑誌(お家ご飯、発酵食材レシピ手帳など)、旅行雑誌(近畿日本鉄道の機内誌など)、趣味の雑誌(ワイン、鉄道、地図など)、カルチャー系の雑誌、パズル雑誌(ナンプレ、クイズなど)など、1冊につき約20〜25媒体から転載されています。ビジネスマン、主婦、子供まで、幅広い読者層が楽しめる内容になっています。

Q3: なぜこんなに安い価格で提供できるのですか?

A: 「たのやく」が315円という低価格を実現できている理由は、主に以下の3点です。第一に、転載という手法により、自社で一から取材・執筆するコストを大幅に削減できています。第二に、転載元の雑誌にとっても宣伝効果があるため、転載料が無料または低額に設定されている可能性があります。第三に、雑誌内に掲載されている広告収入によって収益を補っていると考えられます。東横インホテル自身の広告や、観光地・イベント情報などの広告が掲載されており、これらが収益源となっているのでしょう。

Q4: 「たのやく」の発行はいつから始まったのですか?

A: 公式サイトには「毎月発行を続けて20年以上」と記載されています。筆者が確認した最新号には「vol.257」という表示があったことから、計算すると2003年〜2005年頃から発行が始まったと推測されます。つまり、20年以上の歴史を持つ雑誌ということになります。コロナ禍以前から存在していた雑誌であり、様々な時代の変化を経ながらも継続的に発行され続けてきた、息の長い出版物と言えるでしょう。

Q5: キュレーションメディアとしての「たのやく」の価値は何ですか?

A: 「たのやく」の最大の価値は、紙媒体でキュレーションを行っているという独自性にあります。デジタル時代において、キュレーションはオンラインで行われるのが一般的ですが、「たのやく」はあえて紙媒体という形式を選択しています。これにより、デジタルデバイスを使わずに、リラックスした状態で多様な情報に触れることができます。また、様々な専門雑誌から厳選された記事が一冊にまとまっているため、自分では普段手に取らないジャンルの情報にも偶然出会えるという「セレンディピティ」の要素があります。情報が偏りがちな現代において、幅広い分野の知識を得られる貴重な情報源となっています。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=2GtkLURk7m4

0:00 👋 導入・今日のテーマ紹介

1:11 📚 「たのやく」雑誌の概要とホームページ

2:21 📅 バックナンバーと20年以上の歴史

3:29 📰 今月号の転載記事と媒体一覧

4:36 💰 価格315円と114ページのボリューム

5:44 🤝 転載許可と広告ビジネスモデル

7:59 🔄 キュレーションという考え方

9:07 📺 テレビでのキュレーション事例

10:13 📊 視聴率ランキングと他メディアの例

11:20 📄 紙媒体×紙のキュレーションの衝撃

12:30 🎁 持ち帰りOKとバックナンバー収集

13:39 🎓 まとめと大学授業での活用

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

紙媒体の雑誌を紙でキュレーション:東横インホテル「たのやく」

📖 たのやく 「楽しい本(たの)」と「役に立つ(やく)」を組み合わせた造語で、東横インホテルが提供する転載記事専門の情報誌。様々な雑誌からいいとこ取りした記事を1冊にまとめた「紙の本屋さん」をコンセプトとし、ビジネスマンから主婦、子供まで幅広い読者層に対応する多様なコンテンツを月刊で発行している。

🏨 東横イン 全国展開するビジネスホテルチェーンで、「たのやく」を各客室に設置し無料で提供。宿泊客は自由に持ち帰ることができる。この雑誌を通じて自社のホテルやサービスの宣伝も行い、宿泊体験の付加価値を高めている。発行部数93,000部超という規模は、東横インの客室数の多さを反映している。

🔄 キュレーション インターネット上の情報をまとめることを指す言葉だが、「たのやく」は紙媒体による紙媒体のキュレーションという珍しい形態。2012年頃からデジタル分野で注目された概念を、紙の雑誌に応用。様々な出版社の記事を厳選し再構成することで、取材コストを抑えつつ多様な情報を提供する新しいメディアモデルを確立している。

📰 転載 出版社から正式に許可を得て、既存の雑誌記事を「たのやく」に掲載する仕組み。料理、鉄道、ワイン、クイズなど23媒体程度から毎月記事を集める。転載元の雑誌にとっても宣伝効果があり、「チラ見せ」として自社雑誌の認知度向上につながる。転載料の有無は不明だが、相互にメリットがあるウィンウィンのモデルと考えられる。

📄 紙媒体 デジタル化が進む中で、あえて紙の雑誌として発行される「たのやく」の特徴。インターネット情報のキュレーションはよくあるが、紙媒体のキュレーションを紙で行うのは珍しい。114ページのボリュームで手に取って読める形式は、ホテルの客室という環境に適しており、デジタルデバイスなしで気軽に楽しめる点が強みとなっている。

📮 定期購読 東横インに宿泊した人をきっかけに、継続的に購読できる仕組み。1年分12冊で3,000円(通常価格より約780円お得)、3年分、5年分のプランも用意。年に数回しか東横インに泊まらない人でも、毎月「たのやく」を楽しめるサービス。定期購読者数は不明だが、一定のファンを獲得していると推測される。

🎁 持ち帰り可能 東横インの客室に設置された「たのやく」は、宿泊客が自由に持ち帰ることができる。通常315円で販売されている雑誌を無料で提供するという太っ腹なサービス。飛行機の機内誌と同様のモデルで、広く読まれることで広告価値が高まり、雑誌の認知度向上にもつながる。毎月宿泊すればバックナンバーも集められる。

💰 広告収入 転載記事だけでなく、東横インの自社広告や、地域のイベント・観光情報などの広告も掲載。転載により記事制作コストを抑えながら、広告枠を販売することで収益を確保するビジネスモデル。表紙や裏表紙は東横インの広告で、誌面内にも複数の広告ページが挟まれており、メディアとしての収益源を多角化している。

📊 93,000部 「たのやく」の月間発行部数で、雑誌としては相当な規模。東横インの全国の客室数に対応した部数と考えられる。これだけの発行部数があれば広告媒体としての価値も高く、広告主を獲得しやすい。また、定期購読者向けの発送分も含まれている可能性があり、ホテル宿泊客以外にも読者層が広がっていることを示している。

💴 315円 「たのやく」1冊の販売価格で、114ページのボリュームを考えると非常に安価。転載により取材コストや記事制作コストを大幅に削減できるため実現可能な価格設定。定期購読では12冊3,000円(1冊250円)とさらにお得になる。この手頃な価格と多様なコンテンツが、長期間支持され続けている要因の一つと考えられる。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/FRd6jDhpJ4Y

紙媒体の雑誌を紙でキュレーション:東横インホテル「たのやく」

第1章:東横INN『たのやく』のメディアとしての位置づけと規模

1.1. 媒体の創刊背景と正式名称の意義

東横INNの客室専用月刊誌『たのやく』は、2003年5月に「楽しく読めてときどき役立つ本」という正式名称で創刊されました [1, 2]。誌名である「たのやく」は、この正式名称から「楽(たの)しく読めてときどき役(やく)立つ本」の頭文字を取って名付けられたものです [2, 3]。

この媒体を発行しているのは、株式会社東横イン本体ではなく、2002年10月に設立された株式会社たのやく出版です [1, 4]。同社は雑誌出版業界に位置づけられ、ウェブメディア運営も事業内容に含む独立した専門出版社として機能しています [4]。

媒体が東横インのインハウス部門ではなく、独立した出版社によって運営されているという事実は、戦略的な意図を示唆しています。具体的には、コンテンツ調達の過程で、ホテルチェーンという単一企業の広報誌ではなく、第三者視点の良質な読み物としての位置づけを維持することで、編集の中立性と自由度を確保しています。この中立性は、コンテンツの幅広さを保証し、後の章で詳述する独自のコンテンツ供給モデル(他社出版物の転載)における出版社からの協力を得る上での重要な基盤となっています。また、「楽しく読めて役立つ」という名称は、顧客(宿泊客)のエンターテイメントと実用性に明確に焦点を当てており、顧客満足度(CS)の向上に間接的に寄与する媒体であることを示しています。

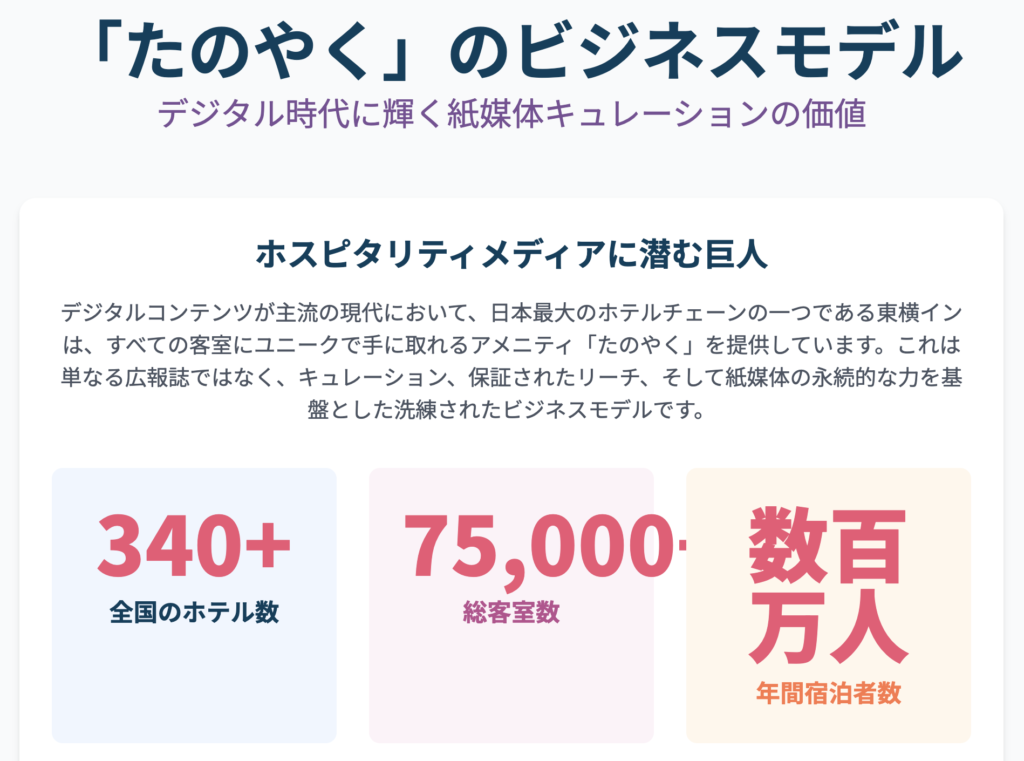

1.2. 媒体規模と全国リーチ:客室メディアとしての影響力評価

『たのやく』のメディアとしての価値は、その圧倒的な規模と流通の確実性によって確立されています。本誌は月刊誌として毎月発行されており [5]、その発行部数は2025年9月号実績で94,000部に上ります [3]。

この94,000部という発行部数の大部分は、東横INNが全国に展開するホテル客室に配本されています。2025年9月現在、配本先は日本全国341店舗、総計72,840室に及びます [3]。

この広範な配布ネットワークと高い部数は、数ある専門誌や業界誌と比較しても極めて大規模であり、国内有数の流通チャネルを持つカスタムパブリッシング誌であることを示しています。特に注目すべきは、配布先が「客室」という物理的に閉じられた環境である点です。宿泊客は滞在中、比較的自由な時間を持っており、この環境下では紙媒体が手軽なエンターテイメントとして手に取られる可能性が非常に高いです。これにより、広告媒体としてのリーチの確実性(guaranteed exposure)が高まり、広告主に対して明確な価値を提供します。

東横INNが高い稼働率を維持していること [6] を考慮すると、客室に配置された媒体は継続的に多くの読者に読まれることになり、読者数(リーチ)がホテルの稼働率に連動する、非常に効率的かつ安定的なメディアチャネルを形成しています。

以下に、『たのやく』の媒体規模とリーチ力に関する定量的な指標をまとめます。

Table Title: 『たのやく』の媒体規模とリーチ力

| 指標 | 詳細 | データ出典 |

| 発行形態 | 月刊誌(毎月発行) | [5] |

| 発行部数(実績) | 94,000部 | [3] |

| 配本対象客室数(実績) | 72,840室 | [3] |

| 配本対象店舗数 | 全国 341店舗 | [3] |

| 事業内容 | 客室専門月刊誌出版、Webメディア運営 | [4] |

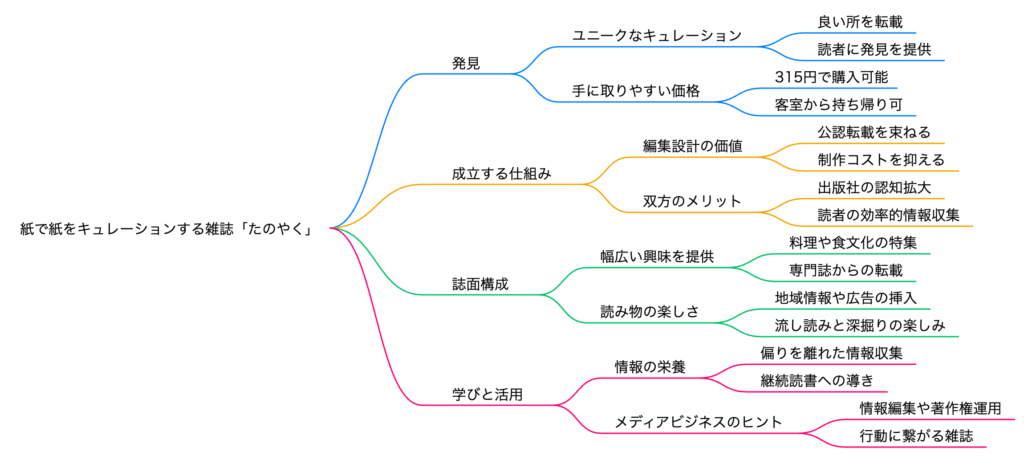

第2章:『たのやく』独自の紙キュレーションモデルと戦略的機能

2.1. コンテンツ調達戦略:出版社の垣根を越えた「転載記事」の仕組み

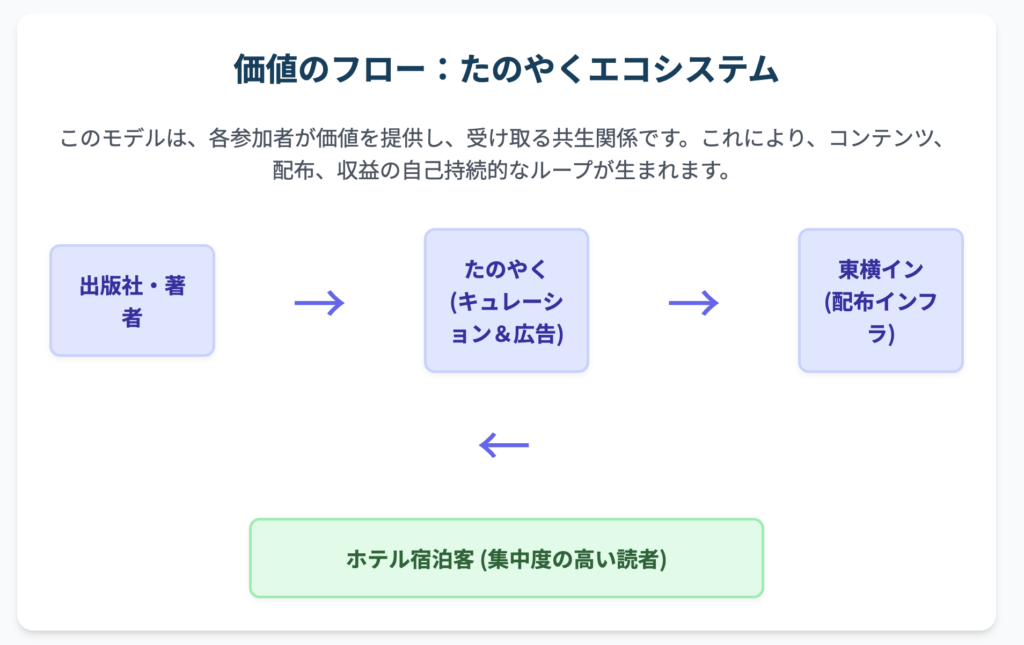

『たのやく』のビジネスモデルを特徴づける最も重要な要素は、そのコンテンツ調達戦略にあります。本誌の内容は、東横INNのおすすめ情報などの一部を除き、**ほぼ全てが「転載記事」**で構成されています [3]。

この「紙のキュレーション」モデルは、既存の書籍や雑誌の中から「楽しく読めて役立つ」記事を株式会社たのやく出版が選定し、出版社から承諾を得た上で、抜粋や加工をせず、基本的にページごとそのままの形で転載するという仕組みです [3]。これにより、読者(宿泊客)は実際の本の中の記事を丸ごと一つ読むことが可能となります。

この戦略的な選択は、コンテンツ制作コストを劇的に削減するという経済合理性に基づいています。通常、雑誌出版においては、取材、執筆、一次編集といった作業に多大な時間と費用が発生しますが、転載方式を採用することで、株式会社たのやく出版は実質的に「コンテンツアグリゲーター」および「二次編集者」としての機能に特化できます。これにより、編集作業は主に記事の選定とレイアウト調整に限定され、出版にかかる最大の固定費の一つを抑制することに成功しています。

このモデルの持続可能性を担保しているのが、**「三方よし」**の精神です [3]。

- 読者(宿泊客)へ: 本との偶発的な出会いを提供する。

- 出版社へ: 垣根を越えた出版文化の応援、そして全国94,000部という大規模なメディアを通じた強力なプロモーション機会を提供する。

- ホテルへ: 設置ホテルのPRとなり、宿泊客の満足度を向上させる

[3]。

特にコンテンツ供給元である出版社にとって、全国341店舗の客室というクローズドな環境で、自社の書籍がそのままの形で紹介されることは、極めて強力な広告宣伝効果をもたらします。このプロモーション価値を対価とすることで、次の章で詳述する「二次使用料と広告料の相殺」が実現し、コンテンツ調達にかかる費用を実質的にゼロに近づけているのです。

2.2. ホテル客室メディアとしてのペーパーキュレーションの優位性

『たのやく』が紙媒体という形式に固執していることにも、明確な戦略的理由が存在します。東横INNは、老若男女、海外からの利用客を含む全ての人が楽しめる情報誌となるような編集を志向しており [3]、紙媒体はその目的を達成するための最適な手段です。

第一に、ターゲット層へのアクセス最適化です。シニア層は東横INNの重要な顧客層であると推測されますが、一般にシニア層には紙媒体の方がデジタルデバイスよりもわかりやすく、なじみがあるという傾向が示されています [7]。紙媒体は、デジタル操作に不慣れな層にも確実に情報を届け、ホテル滞在中の顧客満足度(CS)維持に直接貢献します。

第二に、客室という環境における媒体特性の活用です。客室は、宿泊客が仕事や移動から解放され、デジタル機器の使用から離れる「デジタルデトックス」の環境になりやすい空間です。この限られた空間において、電源不要でいつでも手に取れる紙媒体は、デジタル広告やアプリベースのコンテンツと比較して、高いエンゲージメント率を獲得できます [3]。宿泊中の楽しみの一つとして、1〜2時間でパラパラと読めるように設計されている点も、客室滞在中のスキマ時間利用に最適化されています [3]。

これらの要素を総合すると、『たのやく』モデルは、コンテンツコストの革新的な削減と、媒体の物理的特性(紙)がターゲット顧客層と設置環境に完全に最適化されているという点で、従来の出版モデルや客室コンテンツ提供モデルを超越した、独自の高効率なメディアプラットフォームとして機能していることがわかります。

以下に、『たのやく』の「三方よし」モデルにおける経済的価値と非経済的価値を構造的に整理します。

Table Title: 『たのやく』の「三方よし」モデルにおける経済的価値

| ステークホルダー | 享受する価値(非経済的/間接的) | 経済的影響(収益/費用削減) |

| 東横INN(設置ホテル) | 宿泊中の娯楽提供、コミュニケーション、ブランドイメージの維持 | 媒体を通じたホテルPR、顧客滞在価値向上によるリピート促進 |

| 読者(宿泊客) | 滞在中の無料エンターテイメント、多様なジャンルの本との偶発的な出会い | 低価格(¥250/冊相当)での定期購読が可能 [5] |

| 出版社/著者(コンテンツ供給元) | 9.4万部規模の全国チェーンでの確実なプロモーション機会 | 二次使用料と広告料の相殺による実質的な広告宣伝コストのゼロ化 [3] |

第3章:『たのやく』の多層的なビジネスモデルと収益構造の解剖

『たのやく』のビジネスモデルの核心は、コンテンツ制作コストをほぼゼロに抑えつつ、巨大な流通ネットワーク(客室)を広告媒体として収益化する点にあります。この構造を支える複数の収益源と、革新的なコスト構造について詳述します。

3.1. 主要収益源(I):広告収入とメディア特性の評価

『たのやく』の最大の収益源は、発行部数94,000部を背景とした広告収入であると推測されます。

この媒体は、雑誌広告代理店HRKSなどによって取り扱われており、「シニア向け雑誌広告」として分類されています [8]。これは、広告主が『たのやく』を、特にシニア層、富裕層、アクティブな旅行者層 [9] に対して効率的にリーチできるチャネルとして評価していることを示しています。このターゲット層の絞り込みは、健康食品、金融、旅行、生活関連サービスなど、特定の業界にとって非常に価値の高い広告在庫となります。

広告媒体としての『たのやく』の付加価値は、以下の二点により極めて高いと考えられます。

- 確実なリーチ(Captive Audience): 客室という閉鎖的な環境に物理的に設置されているため、広告が「スキップ」されることがなく、宿泊客の視界に入る機会が保証されています。これにより、デジタル広告で問題となるアドブロッカーや視認性の低下といった課題から解放され、高い視認率(Eyes-on-Page rate)が確保されます。

- 競合排除型メディア: 客室内の紙媒体は通常、唯一のオフラインメディアであり、他の競合広告(特にデジタル広告)の影響を受けにくい状態でメッセージを届けることができます。このため、広告主は通常の雑誌よりも高いCPM(Cost Per Mille / 1,000回表示あたりのコスト)を設定されても、費用対効果が高いと判断する可能性があります。

具体的な広告掲載料金や詳細な発行部数、広告主の業種構成は、外部からではアクセスが困難な情報であり、代理店への問い合わせが必要となります [8]。しかし、上記のような独自のメディア特性を考慮すると、高い価格設定が可能であり、この広告収入が株式会社たのやく出版の主要な収益基盤となっていることは確実です。

3.2. 主要収益源(II):コンテンツコストの相殺戦略(独自の経済合理性)

『たのやく』のビジネスモデルの最も革新的な側面であり、高収益性の根拠となっているのが、コンテンツ制作コストを最小化する戦略です。

雑誌出版のコスト構造において、コンテンツ制作(原稿料、二次使用料)は通常、大きな割合を占めます。しかし、『たのやく』は、「二次使用料と広告料の相殺という観点から、費用を一切かけない企画として、たくさんの本を紹介しています」 [3]。

これは、書籍の一部を転載する権利を得る対価として、出版社側が求める二次使用料を、Tano-Yaku誌面に提供する「本の告知枠」(プロモーション枠、つまり広告枠)の価値と相殺していることを意味します。出版社側は、94,000部という確実な全国リーチを持つ媒体に自社のプロモーションを掲載する費用を、コンテンツ使用料という形で支払っていると解釈できるため、実質的なキャッシュのやり取りなしで、双方に利益が生まれる Win-Win の関係が成立します。

この構造により、株式会社たのやく出版の損益計算書における主要コストは、以下の二つに絞られます。

- C_Print(印刷・流通費): 94,000部という大規模な印刷・製本・全国流通にかかる費用。

- C_Edit(最小限の編集・管理費): 記事の選定、二次編集、営業、一般管理にかかる人件費および運営費。

コンテンツ調達コストが構造的に排除されるため、広告収入(R_Ad)がそのまま粗利益に直結しやすい財務構造となっています。つまり、『たのやく』は、東横INNという巨大な B2B チャネルを利用し、コンテンツ供給元(出版社)との間で広告在庫を交換することで、コンテンツ原価ゼロという極めて高い経済合理性を実現しているのです。

$$ \text{Profit} = (\text{R}{\text{Ad}} + \text{R}{\text{Sub}}) – (\text{C}{\text{Print}} + \text{C}{\text{Edit}}) $$

3.3. 副次的収益源:個人向け定期購読とバックナンバー販売の役割

『たのやく』は主にホテル客室専用誌ですが、客室でしか読めない本を自宅で楽しみたいという高いエンゲージメントを持つ顧客向けに、定期購読サービスを提供しています [5]。

定期購読の料金は1年あたり(12冊)3,000円(税・送料込)であり [5]、1冊あたり250円程度で提供されています。また、3年分、5年分といった長期の予約購読オプションも用意されており、これは購読者一人あたりの収益(LTV: Life Time Value)を安定化させ、収益の多様化に貢献しています [5]。

定期購読による収入は、広告収入と比較して小さいと推測されますが、このサービスは以下の二つの重要な役割を果たしています。

- エンゲージメントの指標化: ホテルブランドへのロイヤリティ、および『たのやく』のキュレーション内容への強い関心を示す顧客基盤を数値化できます。

- 発行部数保証への貢献: 定期購読による部数は、ホテル客室への配本数と合算され、発行部数94,000部を構成します。これは、広告主に対して提示するメディアのリーチ力と安定性を裏付ける確かな基盤となります。

さらに、過去の号を希望する顧客向けにバックナンバー販売も行っており [5]、これは在庫を収益化するための手段として機能します。

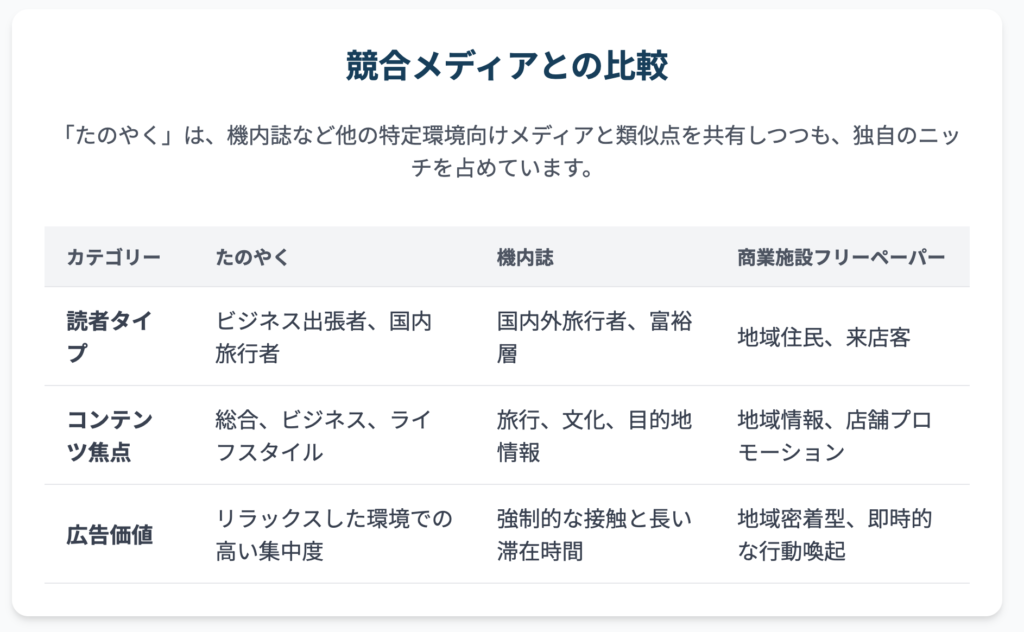

第4章:競合分析:ホテル客室における紙媒体およびコンテンツ提供戦略

『たのやく』モデルの独自性を理解するためには、他の主要なホテルチェーンが客室でどのようなコンテンツ戦略を採用しているかを比較することが不可欠です。

4.1. 他チェーンの事例(I):ルートインホテルズ『旅びとよ』

ルートインホテルズにおいても、客室に雑誌が配置されており、その媒体名は『旅びとよ』として知られています [10]。誌名から、ルートインの主要なブランド価値の一つである「旅行」や「地域情報」に焦点を当てたコンテンツを提供していることが強く推測されます。

これは、『たのやく』が「出版文化のキュレーション」という中立的・文化的なコンテンツ提供を主軸とするのに対し、よりホテルブランドの機能的価値(周辺情報、観光情報)に特化している可能性が高いことを示唆しています。もし『旅びとよ』が独自の取材や執筆に基づいている場合、コンテンツ制作コストは『たのやく』の転載モデルと比較して高くなる可能性があります。

4.2. 他チェーンの事例(II):アパホテルグループのコンテンツ戦略

アパホテルグループは、客室コンテンツ戦略において東横インとは明確に異なるアプローチを採用しています。

アパホテルの客室には、元谷外志雄CEOが「藤誠志」のペンネームで執筆した歴史評論シリーズ書籍や、月刊誌『Apple Town』が配置されています [11]。この戦略は、経営者の思想や特定の主張を強く打ち出すトップダウン型であり、ホテルの客室という極めて公共性の高い空間を、企業のメッセージ発信チャネルとして利用するものです。

この戦略のメリットは、ホテルブランドと経営者メッセージが強く連動し、特定の顧客層に熱狂的な支持を生む可能性がある点です。しかし、その裏返しとして、特定の政治的・歴史的主張を含むコンテンツは、特に外国人観光客や特定層からの強い批判、ひいてはボイコット運動といったブランドリスクに直結しました [11]。

これに対し、『たのやく』が中立的な「本のキュレーション」に徹し、「老若男女、海外からの方、全ての人が楽しめる情報誌」を目指している [3] ことは、東横INNが、アパホテルが直面したようなブランドリスクを回避し、宿泊客の多様性を受け入れるための、戦略的な選択であったことを示しています。

アパホテルはまた、デジタル戦略として「APA LIBRARY(アパライブラリー)」を展開し、アプリやメルマガ限定でタウン情報誌や書籍のデジタルコンテンツを提供しており [12]、紙媒体とデジタル媒体を組み合わせたハイブリッド戦略を構築しています。

4.3. 『たのやく』モデルの差別化要因:中立性、継続性、キュレーション能力

『たのやく』のビジネスモデルが競合他社と比較して持つ競争優位性は、以下の三点に集約されます。

- 構造的コスト優位性: 「二次使用料と広告料の相殺」という革新的なモデルにより、コンテンツ制作コストを回避し、他社の追随を許さない低コスト構造を実現しています

[3]。 - ブランドリスクの回避: 政治的・思想的メッセージを排除し、中立的なエンターテイメントと実用性に特化したキュレーションを行うことで、東横INNブランドに対するネガティブな反応を最小限に抑えています。

- 媒体と顧客の最適合: ターゲット層であるシニアを含む幅広い顧客層

[7]や、客室という高滞在時間の環境に対し、最もアクセスしやすく、高いエンゲージメントを保証できる紙媒体を選択している点です。

Table Title: 主要ホテルチェーン 客室コンテンツ戦略比較

| ホテルチェーン | 客室コンテンツ媒体 | 媒体の種類 | コンテンツ戦略の核心 |

| 東横INN | たのやく | 紙媒体(月刊誌) | 中立的キュレーション、コンテンツコスト相殺による高収益化 [3] |

| ルートイン | 旅びとよ | 紙媒体 | 旅行・地域情報提供(推測) [10] |

| アパホテル | 月刊 Apple Town, ADI | 紙/デジタル | 経営者による評論、思想発信、デジタルライブラリ連携 [11, 12] |

第5章:結論と戦略的提言

5.1. 『たのやく』モデルの成功要因とリスク評価の総括

東横インの客室専用誌『たのやく』は、デジタル化が進行するメディア市場において、紙媒体でありながら極めて持続可能で高効率なビジネスモデルを確立している稀有な事例です。

成功要因の総括:

- 強固な流通チャネルの確保: 全国341店舗、7万室以上という巨大かつ安定した流通ネットワーク(東横INN客室)を排他的に確保したことが、広告媒体としての価値を飛躍的に高める最大の要因となっています

[3]。 - コンテンツ原価の革新的な相殺: 出版社への広告提供(プロモーション機会)と二次使用料を相殺する「三方よし」の仕組みにより、雑誌出版における最大の変動費であるコンテンツ調達コストを構造的に排除しました

[3]。 - ターゲット層と環境への最適化: シニア層を含む宿泊客にとって利用しやすい紙媒体を選択し、客室という高滞在時間の閉鎖空間で高いエンゲージメント率を実現しました

[7]。

リスク評価:

『たのやく』のビジネスモデルにおける最大のリスクは、東横INNへの一極集中依存です。配本先が東横INNのみに限定されているため、東横INNのチェーンとしての成長鈍化や、客室コンテンツ戦略の変更(例えば、全面的なデジタルサイネージへの移行)は、発行部数とメディア価値に決定的な影響を与える可能性があります。また、紙媒体である以上、印刷・物流コストの上昇は継続的な経営課題となります。

5.2. 今後の収益最大化に向けた戦略的提言(デジタル連携の可能性を含む)

株式会社たのやく出版はWebメディア運営も事業内容としており [4]、東横イン自体もMEO(マップエンジン最適化)などのデジタル戦略を進めています [13]。将来的な収益の最大化とリスク分散のためには、紙媒体の強みを活かしつつ、デジタルとのシームレスな連携を強化すべきです。

提言1:ハイブリッド・キュレーションによる購入誘導の強化

紙媒体での紹介記事に対し、QRコードやARマーカーを積極的に活用し、読者が興味を持った瞬間にデジタル空間へ誘導する仕組みを構築すべきです。誘導先は、転載元の出版社ECサイトの購入ページや、東横INNの周辺施設情報(MEOデータ連携)とすることで、紙媒体の「情報のきっかけ」としての役割を最大限に活用し、コンバージョン率の向上を図ります。これにより、紙媒体がオフライン・リードジェネレーション・ツールとして機能し、出版社からの広告収益とは別の付加価値を創出することが可能です。

提言2:データに基づいた広告の高度化

定期購読者から得られる個人情報 [5] や、東横INNの会員データ(匿名化・集計済みデータ)と連携し、広告ターゲット層の解像度を高めるべきです。具体的には、特定の購読セグメント(例:長期契約者、特定の地域居住者)に対してパーソナライズされたインサート広告(差し込み印刷)を実施することで、広告単価(CPM)のさらなる向上を目指します。また、紙媒体の読者データをデジタルプラットフォームでのリターゲティング広告の基盤として活用することも、有効な戦略となります。

5.3. 紙媒体キュレーションサービス市場における将来展望

『たのやく』モデルの成功は、単に「紙がまだ使える」ということではなく、「固定された閉鎖空間」における「高滞在時間」のメディア価値を最大化したことにあります。

コンテンツ調達のコストを広告在庫の提供によって相殺するというこの革新的なビジネスモデルは、他の業界のプラットフォームにも応用可能なベンチマークとなります。例えば、病院の待合室、高速鉄道やバスの座席、長距離フェリー、あるいは特定の公共交通機関など、高い滞在時間が保証され、ターゲット層が明確な「閉鎖型チャネル」を持つ事業者にとって、『たのやく』の戦略は、そのチャネルを低コストで高収益なカスタムパブリッシング・広告メディアとして開発するための重要な青写真を提供するものです。

『たのやく』は、オフラインでの独自の優位性を確立することで、デジタルメディアの競争激化とは一線を画したニッチなメディアプラットフォームとして、今後も安定的な収益構造を維持していくと分析されます。

#たのやく #東横イン #横田秀珠 #音楽生成AI #キュレーションコンサルタント #キュレーションセミナー #キュレーション講師 #キュレーション講演 #キュレーション講座 #キュレーション研修 #キュレーション勉強会