動画生成AI「Sora」の使い方マーケティングやSNSで活用する方法

ダブルヘッダー二つ目。

続編は9月に行きます!

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

さて、本題です。

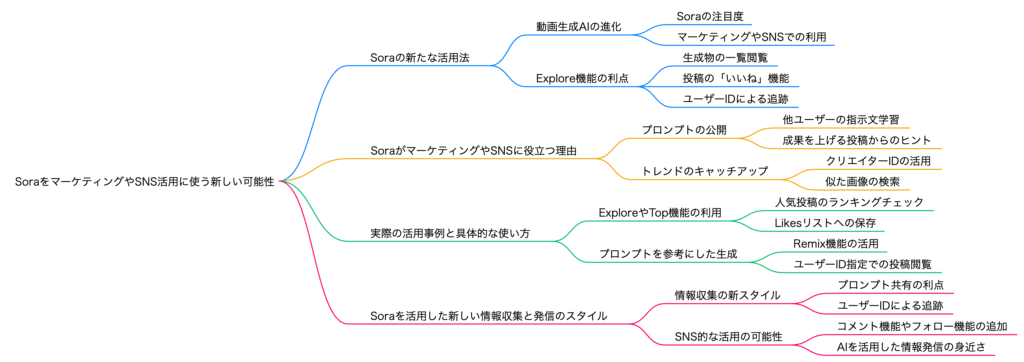

動画生成AI「Sora」が動画生成は勿論ですが

画像生成で使っている人も多いと思います。

僕はSNS的な使い方やマーケティングを学ぶ

ツールとして活用して勉強になっています。

https://www.youtube.com/watch?v=v3e3kbIuuC4

僕のSoraアカウントも覗いてみてください。

https://sora.chatgpt.com/explore?user=yokotashurin

🌓 テーマ設定

右上の設定 → Settingsからダークモードをライトモードに変更可能

📢 重要な公開設定

Publish to exploreがONだと、あなたの作品が他のユーザーに公開される

🚨 注意:オフにしても過去の投稿は遡って非公開にならない

普段使っているSNSのIDと同じにすると見つけてもらいやすい!

世界で1つしか取れないので早めの登録がおすすめ

今日一番いいねが多い投稿

リアルタイムトレンド

歴代最高いいね数の投稿

殿堂入り作品

🎯 活用のコツ

人気投稿のプロンプトをチェックして、効果的な指示文の書き方を学習

📍 IDでユーザーを特定

例:坂田誠さん(nyatttta)の投稿一覧も確認可能

⚠️ プライバシー注意

普段のSNSと同じIDを使うと、投稿内容や試行錯誤が丸見えになる可能性

- バナー制作 – マーケティング用画像の参考事例が豊富

- キャッチコピー – 効果的な文言配置の研究

- LP作成 – ランディングページデザインのインスピレーション

- プロンプト研究 – 詳細な指示文の書き方を学習

- 競合分析 – 同業他社の画像戦略をチェック

• いいね機能で気になる投稿を保存

• ユーザーIDで特定ユーザーの投稿追跡

• プロンプト共有によるナレッジシェア

🚧 今後期待される機能

• フォロー機能

• コメント機能

• より高度な検索フィルター

動画生成AI「Sora」の使い方マーケティングやSNSで活用する方法

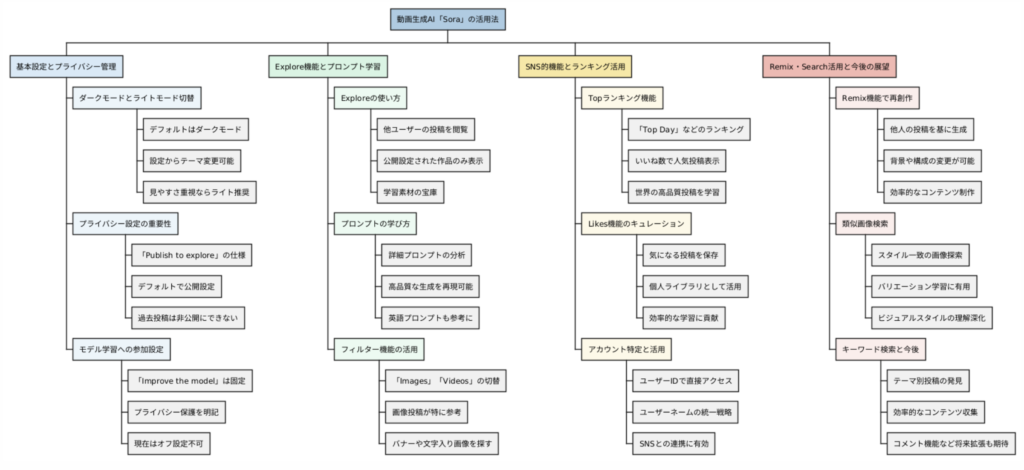

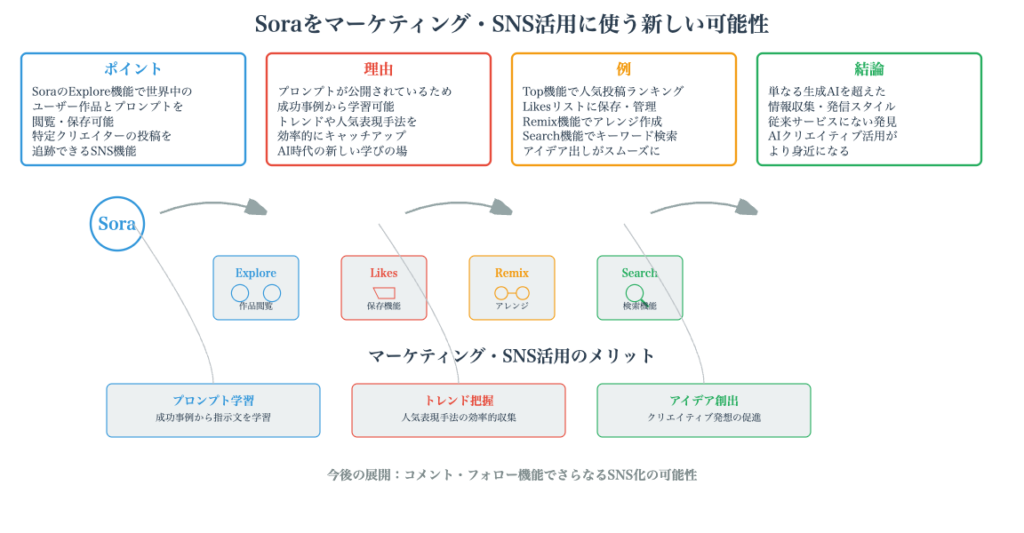

OpenAIの動画生成AI「Sora」を動画作成ではなく、マーケティングやSNSとして活用する方法を解説。設定でプライバシー管理、Exploreで他者の投稿とプロンプトを参考に学習、Topでいいねランキングから人気コンテンツのコツを把握、Likesでお気に入り管理、ユーザーIDを使った検索機能など、SNS的な使い方を提案。RemixやSimilar検索でコンテンツの再利用も可能。AIが生成した画像を通じた新しいコミュニケーション形態として、フォロー機能のようなSNS的活用法を紹介している。

- はじめに

- Soraの基本設定とプライバシー管理

- Exploreメニューを活用したプロンプト学習法

- ランキング機能とアカウント発見の新戦略

- Remix・Search機能によるSNS的コミュニケーション

- おわりに

- よくある質問(Q&A)

はじめに

みなさん、こんにちは。ネットビジネス・アナリストの横田秀珠です。今日は2025年7月28日、ChatGPTの動画生成AIサービス「Sora」について、従来とは全く違った視点でお話しします。多くの方がSoraを単なる動画生成ツールとして捉えているかもしれませんが、実はこのプラットフォームには隠された可能性が秘められています。それは、マーケティングやSNSとしての活用方法です。「何のこっちゃ」と思われるかもしれませんが、これが結構面白くて、私も最近ハマっているんです。今日はこの革新的な活用法について、詳しく解説していきたいと思います。

Soraの基本設定とプライバシー管理

まず、Soraを効果的に活用するために知っておくべき基本設定について説明します。多くの方が見落としがちですが、これらの設定がマーケティング活用において非常に重要な意味を持ちます。

ダークモードとライトモードの切り替え

Soraの画面を初めて開くと、背景が黒いダークモードになっていることに気づくでしょう。これはデフォルト設定なのですが、実は簡単に変更することができます。画面右上の設定アイコンから「Settings」に進み、テーマ設定で「System」や「Light」に変更することで、背景を白い画面に変えることができます。見た目の分かりやすさを重視する場合は、この設定変更を検討してください。

プライバシー設定の重要性

設定画面で最も注意すべきは「Publish to explore」という項目です。これが有効になっていると、あなたが作成した画像や動画が、他のユーザーのExploreフィードに表示される可能性があります。具体的には「作成した画像や動画は、探索フィードで他のユーザーが閲覧できます。この設定をオフにしても、フィードに既に存在する画像や動画は非公開になりません」という仕組みになっています。

この設定は恐らくデフォルトでオンになっているため、過去に作成したコンテンツで心配なものがある方は、すぐにオフに切り替えることをお勧めします。ただし、注意点として、オフにしたとしても過去に公開されたコンテンツは遡って非公開にはならないということを理解しておく必要があります。

モデル学習への参加設定

もう一つ重要な設定が「Improve the model for everyone」です。これは「皆様のためにモデルを改善します。皆様のコンテンツはモデルの学習に利用されます。これにより、皆様とSoraを使用するすべての人にとってより良いものとなります。私たちは皆様のプライバシーを保護するための措置を講じています」という内容ですが、なぜかこの設定はオフにすることができません。これは現在の仕様のようですので、理解した上で利用する必要があります。

パーソナライズ機能の活用

「Use personalized explore」という設定では、「SoraはChatGPTの思い出を使用し、探索フィードをパーソナライズします」となっており、ChatGPTとの連携機能が含まれています。この設定をオンにしておくと、ChatGPTでのチャット履歴を元に、Exploreの画面におすすめ投稿が表示されるようになります。これにより、SNSのような使用感を得ることができます。

ユーザーネーム設定の戦略

設定画面でもう一つ重要なのがユーザーネーム設定です。このユーザーネームは世界で唯一のものしか取得できませんが、普段使用しているSNSアカウントのIDと同じにしておくことで、他のユーザーから発見してもらいやすくなります。逆に言えば、特定されたくない場合は異なるユーザーネームを設定することも可能です。これは後ほど説明するアカウント特定機能と関連する重要な要素です。

Exploreメニューを活用したプロンプト学習法

Soraの真の価値は、単に動画や画像を生成することだけではありません。他のユーザーが公開している作品とそのプロンプトを参考にすることで、自分のクリエイティブスキルを向上させることができます。

Exploreメニューの基本的な使い方

左メニューの「Explore」をクリックすると、他のユーザーが公開設定にしている画像や動画が表示されます。ここに表示されるコンテンツは、先ほど説明した「Publish to explore」設定を有効にしているユーザーの作品です。一見するとランダムな投稿が並んでいるように見えますが、実はここには貴重な学習材料が隠されています。

プロンプト学習の具体的方法

各投稿の下部には、その作品を生成するために使用されたプロンプトが表示されています。これらのプロンプトを参考にすることで、同様の品質の画像や動画を自分でも作成することができます。特に注目すべきは、非常に詳細で具体的なプロンプトを書いているユーザーの投稿です。

例えば、ある投稿では非常に長いプロンプトが使用されており、「どこに何を配置するか」という細かな指示まで含まれています。これらは恐らく他のツールでプロンプトを作成してから貼り付けて使用していると考えられますが、このレベルの詳細な指示により、高精度な画像生成が可能になることがわかります。

フィルター機能の活用

画面右上にある下向き三角のマークをクリックすると、フィルター機能を使用できます。ここで「Images」と「Videos」を分けて表示することが可能です。個人的には、Soraの画像生成機能を頻繁に使用しているため、「Images」フィルターを適用して画像のみを表示させることが多いです。

画像生成のプロンプトは特に参考になります。日本語で作成された投稿は少ないかもしれませんが、バナーや文字入りの画像を作成している投稿を見つけることができれば、非常に参考になります。英語のプロンプトであっても、レイアウトや構成の考え方は言語を超えて応用可能です。

継続的な学習システムの構築

時間の制約がある中で効率的に学習するためには、気になった投稿を体系的に保存しておくことが重要です。後ほど説明するLikes機能を活用することで、参考になる投稿を蓄積し、必要な時に素早くアクセスできる学習システムを構築することができます。

ランキング機能とアカウント発見の新戦略

Soraには、単純な投稿閲覧機能を超えた、SNSライクな機能が備わっています。これらを理解し活用することで、マーケティングに役立つ情報収集や、影響力のあるクリエイターの発見が可能になります。

Topランキング機能の活用

左メニューの「Top」を選択すると、画面左上に「Top Day」と表示され、その日一日の中で最も多くの「いいね」を獲得した投稿のランキングが表示されます。Soraでは各投稿に♡(いいね)をつけることができ、この「いいね」数に基づいたランキングシステムが機能しています。

このランキングは期間を切り替えることができます。「1週間単位」「1か月単位」、そして「All Time(全期間)」から選択可能です。全期間を選択すると、Sora開始以来最も多くの「いいね」を集めた投稿を確認することができます。

世界規模で見ると、日本語の画像や日本特有のバナー、日本語文字入りのコンテンツがランキング上位に来ることは難しいかもしれませんが、グローバルに評価されている高品質なコンテンツのプロンプトを学習することで、自分の制作スキル向上に役立てることができます。

Likes機能による個人的キュレーション

「Likes」メニューは、自分が「いいね」をつけた投稿を一覧表示する機能です。気になる投稿を見つけたら、投稿下部の♡アイコンをクリックすることで、その投稿がLikes一覧に追加されます。

この機能を活用することで、参考になるプロンプトや優れたデザインの投稿を個人的なライブラリとして蓄積することができます。後から見返す際にも、膨大な投稿の中から再度探す必要がなく、効率的に学習を進めることができます。

アカウント特定とフォロー代替システム

Soraで特に興味深いのは、ユーザーアカウントの特定機能です。投稿の上部に表示されているIDは、そのままURLに使用することができます。例えば、ある投稿者のIDが表示されている場合、以下のようなURLでそのユーザーの投稿一覧ページに直接アクセスできます:

https://sora.chatgpt.com/explore?user=[ユーザーID]

さらに興味深いのは、ランダムな英数字で表示されているユーザーIDの部分を、実際のユーザーネームに置き換えても同じページにアクセスできることです。これにより、他のSNSで知っている人のSoraアカウントを直接確認することが可能になります。

例えば、坂田誠さんは「nyattta」というアカウントで全てのSNSを統一されているため、以下のURLで直接アクセスできます: https://sora.chatgpt.com/explore?user=nyattta

注目すべきアカウントの発見

実際にExploreを使用していると、継続的に高品質な投稿をしているアカウントを発見することができます。例えば、マーケティング関連のバナーを専門的に作成しているアカウントや、詳細なプロンプトで高精度な画像を生成しているアカウントなどです。

これらのアカウントを追跡することで、キャッチコピーの作り方、レイアウトの配置方法、LP(ランディングページ)の作成技術など、マーケティングに直結するスキルを学習することができます。現在Soraにはフォロー機能がないため、気になるアカウントを見つけたら「いいね」をしてLikesに保存し、定期的にそのアカウントページを訪問することで、フォロー機能の代替として活用できます。

Remix・Search機能によるSNS的コミュニケーション

Soraの機能は単純な投稿閲覧にとどまらず、既存の投稿を元にした新しいコンテンツ作成や、類似コンテンツの検索など、SNSとして必要な機能が徐々に整いつつあります。

Remix機能による創作の拡張

各投稿の下部には「Remix」というオプションがあります。この機能を使用することで、他のユーザーの投稿を元に、自分なりのアレンジを加えた新しいコンテンツを作成することができます。

例えば、花火の画像が投稿されている場合、その画像をベースとして「背景を海に変更する」といった修正指示を追加することで、元の投稿のクオリティを保ちながら、自分の目的に合った新しい画像を生成することができます。これにより、ゼロからプロンプトを考える必要がなく、既に高品質であることが証明されている投稿を出発点として、効率的にコンテンツ制作を進めることができます。

類似画像検索機能

「Search for similar images」機能では、選択した画像と似通った画像を探すことができます。これまでGoogleの画像検索で行っていたような類似画像の検索を、AI生成画像に特化した形で実行できます。

この機能は、特定のスタイルや構成の画像を複数必要とする場合や、ある画像のバリエーションを探したい場合に非常に有用です。また、自分が目指すビジュアルスタイルに近い投稿を発見した際に、類似する他の投稿も合わせて研究することで、そのスタイルの特徴をより深く理解することができます。

キーワード検索によるコンテンツ発見

左上のメニューにある「Search」機能では、キーワードベースの検索が可能です。例えば「ChatGPT」と検索すると、ChatGPTに関連する内容で作成された画像や動画を探すことができます。

検索結果は「Explore > ChatGPT」と「My media > ChatGPT」に分かれており、前者を選択することで、そのキーワードに関連する他のユーザーの公開投稿を閲覧できます。これにより、特定のテーマやトピックに関してどのような視覚的アプローチが取られているかを研究することができます。

学習効率の最大化

これらの機能を組み合わせることで、効率的な学習システムを構築できます。キーワード検索で特定分野の投稿を発見し、Remix機能でそれらを自分なりにアレンジし、類似画像検索でさらなるバリエーションを探求することで、短期間で幅広いクリエイティブスキルを習得することが可能になります。

コミュニティ形成の可能性

現在はコメント機能などが実装されていませんが、これらの基本機能が整っていることから、将来的にはより本格的なSNSとしての機能拡張が期待されます。現時点でも、「いいね」機能やRemix機能を通じて、間接的ながらも他のユーザーとのインタラクションが可能になっています。

おわりに

今日は、OpenAIの動画生成AI「Sora」を、従来の動画・画像生成ツールとしてではなく、マーケティングやSNSツールとして活用する革新的な方法について詳しく解説しました。Soraには、単純な生成機能を超えた多くの可能性が秘められています。プライバシー設定の適切な管理から始まり、他のユーザーの高品質なプロンプトを学習材料として活用し、ランキング機能やアカウント特定機能を使って注目すべきクリエイターを発見し、Remix機能や検索機能を駆使してクリエイティブスキルを向上させることができます。これらの機能を総合的に活用することで、Soraは単なるAI生成ツールから、マーケティング学習プラットフォーム、そして新しい形のSNSへと変貌します。ぜひ皆さんも、私のSoraの投稿もチェックしていただきながら、この革新的な活用法を実践してみてください。

よくある質問(Q&A)

Q1: Soraの公開設定をオフにすれば、過去の投稿も非公開になりますか?

A1: いいえ、「Publish to explore」設定をオフにしても、既にExploreフィードに公開されている過去の画像や動画は非公開になりません。この点は設定説明にも明記されているため、過去に作成したコンテンツで心配なものがある場合は注意が必要です。今後の投稿のみが非公開になります。

Q2: 他のユーザーのプロンプトをそのまま使用しても問題ありませんか?

A2: Exploreで公開されているプロンプトは学習目的で参考にすることができますが、商用利用を考えている場合は、そのまま複製するのではなく、自分なりにアレンジして使用することをお勧めします。Remix機能を使って元の投稿を改変することで、オリジナリティを保ちながら高品質なコンテンツを作成できます。

Q3: Soraでフォロー機能がない場合、気になるアカウントをどう追跡すればよいですか?

A3: 現在Soraにはフォロー機能がありませんが、以下の方法で代替できます:

1)気になる投稿に「いいね」をしてLikesに保存、

2)ユーザーIDを控えて直接URLアクセス(https://sora.chatgpt.com/explore?user=[ユーザーID])、

3)定期的にそのアカウントページを訪問してチェック。

この方法で実質的なフォロー機能として活用できます。

Q4: SoraのユーザーネームはSNSアカウントと統一した方がよいですか?

A4: これは利用目的によります。他のSNSでのフォロワーにSoraでの活動を知ってもらいたい場合や、ブランディングを統一したい場合は同じユーザーネームにすることをお勧めします。一方で、Soraでの活動を他のSNSと切り離したい場合や、プライバシーを重視する場合は、異なるユーザーネームを使用することも可能です。

Q5: Soraを学習目的で使用する際の最も効率的な方法は何ですか?

A5: 以下のステップがお勧めです:

1)Topランキングで高評価投稿のプロンプトを分析、

2)特定分野に特化したアカウントを発見してLikesに保存、

3)気になるプロンプトをRemix機能で実際に試してみる、

4)Search機能で特定キーワードの投稿を体系的に研究、

5)類似画像検索で同じスタイルの投稿を複数比較分析。

この循環的な学習プロセスにより、短期間で効果的にスキルアップできます。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=t0JGSyHP1FI

0:00 📱 導入・今日のテーマ紹介

1:30 ⚙️ Soraの基本設定とダークモード変更

2:45 🔒 プライバシー設定と公開範囲の注意点

4:20 👤 ユーザーネーム設定の重要性

5:10 🔍 Exploreメニューでプロンプト参考例を見る方法

6:30 🎨 画像・動画フィルター機能の使い分け

7:45 🏆 Top機能でいいね数ランキングをチェック

8:50 ❤️ Likes機能で気になった投稿を保存

10:20 📊 具体的なアカウント事例紹介(マーケティング活用)

12:10 🔄 Remix機能と類似画像検索の活用法

13:30 🔎 Search機能でキーワード検索

14:20 📝 まとめ・SNS的な活用方法の提案

』14:50 👋 終了の挨拶

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

動画生成AI「Sora」の使い方マーケティングやSNSで活用する方法

🎬 Sora

OpenAIが開発した動画生成AIサービス。動画や画像を生成するだけでなく、他のユーザーの投稿を閲覧したり、プロンプトを参考にしたりできるSNS的な機能も備えています。設定でプライバシー管理や公開範囲の調整が可能で、単なる生成ツールを超えたコミュニティプラットフォームとしての側面を持っています。

🔍 Explore

Sora内で他のユーザーが公開した画像や動画を閲覧できる機能。公開設定をオンにしているユーザーの作品がフィード形式で表示され、その際に使用されたプロンプトも確認できます。これにより、他者の創作手法を学んだり、インスピレーションを得たりすることができる、コミュニティ的な学習の場として機能しています。

💭 プロンプト

AIに指示を出すためのテキスト命令文。Soraでは他のユーザーの投稿に使われたプロンプトを見ることができるため、効果的な画像・動画生成のためのコツや書き方を学習できます。詳細で具体的なプロンプトほど精度の高い結果が得られることが多く、他者の成功例を参考にすることで自身のプロンプト作成スキルを向上させることができます。

👤 ユーザーID

Sora内での個人識別子。他のSNSと同じIDを設定することで、知り合いに見つけてもらいやすくなります。URLにユーザーIDを入力することで、特定のユーザーの投稿履歴を直接閲覧することが可能です。これにより、興味のあるクリエイターの作品を継続的にチェックしたり、そのプロンプト技術を学んだりすることができます。

🎭 Remix

既存の画像を元に、新しい要素を加えたり変更したりして再生成する機能。他のユーザーの作品をベースとして、背景を変更したり、色調を調整したりすることで、オリジナルの作品を作成できます。完全にゼロから作成するのではなく、優秀な作品を参考にしながら自分なりのアレンジを加えることで、効率的にクオリティの高いコンテンツを制作できます。

❤️ いいね

Sora内で気に入った投稿に対して評価を示す機能。いいねを押すことで、その投稿がLikesページに保存され、後から見返すことができます。また、Topページではいいね数によるランキングが表示され、人気の高い投稿とそのプロンプト技術を参考にすることができます。コミュニティ内での評価指標として機能し、優秀なコンテンツの発見に役立ちます。

🔒 公開設定

自分が作成した画像や動画を他のユーザーに見せるかどうかを決める設定。デフォルトでオンになっているため、意図せず作品が公開される可能性があります。プライバシーを重視する場合はオフにする必要がありますが、一度公開されたコンテンツは設定変更後も公開状態が継続するため注意が必要です。コミュニティ参加と個人のプライバシーのバランスを考慮して設定することが重要です。

🏆 Top

いいね数によるランキング表示機能。1日、1週間、1ヶ月、全期間のいいね数ランキングが確認できます。人気の高い投稿を分析することで、効果的なプロンプトの書き方や、ユーザーに好まれるコンテンツの傾向を学ぶことができます。マーケティング視点では、どのような画像や動画が注目を集めやすいかの市場調査としても活用できる機能です。

📌 Likes

自分がいいねを押した投稿を保存・管理する機能。気になる投稿や参考にしたい作品をブックマークのように保存できます。現在フォロー機能がないSoraにおいて、興味のあるクリエイターの作品を継続的にチェックするための代替手段として活用できます。お気に入りのプロンプト技術やデザインパターンをコレクションとして管理し、後から参考にすることができます。

🔎 Search

キーワードによる検索機能。特定のテーマやトピックに関連した画像・動画を探すことができます。また、類似画像検索機能も備えており、気に入った画像と似たテイストの作品を発見することが可能です。学習目的やインスピレーション獲得、特定のジャンルのプロンプト研究などに活用でき、効率的にコンテンツを探索できる重要な機能です。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/O4I0wAc6xSo

動画生成AI「Sora」の使い方マーケティングやSNSで活用する方法

I. 動画生成AI「Sora」の使い方マーケティングやSNSで活用する方法

Soraの概要と本レポートの目的

Soraは、OpenAIが開発した最先端のAIモデルであり、テキスト記述から高品質な動画を生成する能力を有しています。これは、DALL·Eのような静止画生成から動画生成へとAIコンテンツ作成の領域を拡大する画期的な進歩です 。Soraは、複雑なシーン、複数のキャラクター、特定の動き、そして被写体や背景の正確な詳細を生成できるとされており、物理世界におけるオブジェクトの存在様式を理解する能力を持つとされています 。

本レポートは、Soraの主要な機能である動画生成そのものに焦点を当てるのではなく、生成されたコンテンツの「発見」「検索」「いいね」といったSNS的な要素としての活用方法に深く焦点を当てます。これにより、Soraが単なる生成ツールを超え、新たなクリエイティブプラットフォームやソーシャルネットワークへと進化する可能性を探ります。この分析は、Soraがデジタルコンテンツの消費と創造のあり方をどのように変革し得るかについて、戦略的な示唆を提供することを目的とします。

Soraの動画生成能力の再確認

Soraは、テキストプロンプトに基づいて、最大1分間の動画を視覚的な品質とプロンプトへの忠実性を維持しながら生成することが可能です 。このモデルは、ChatGPT Plus、Team、Proユーザーが利用でき、特にProユーザーは最大20秒の1080p動画を生成できるという利点があります 。生成される動画は、多岐にわたる複雑なシーンに対応し、物理世界の存在様式を深く理解しているとされています 。

例えば、「溶ける赤いろうそくのそばにひざまずく短いふわふわのモンスターのクローズアップ」や「金塊ラッシュ時のカリフォルニアの歴史的映像」といった非常に詳細なテキストプロンプトから、驚くほどリアルで想像力に富んだ動画を生成する能力が示されています 。さらに、Soraは単一の生成動画内で複数のショットを作成し、キャラクターや視覚スタイルの一貫性を維持する能力も持っており、これはより複雑なストーリーテリングを可能にする基盤となります 。これらの高度な生成能力は、Soraが単なる動画作成ツールではなく、リミックスや共有を通じて新たなコンテンツエコシステムを形成する潜在力を持っていることを示唆しています。

II. SoraにおけるSNS的要素の現状と潜在性

既存の共有・エンゲージメント機能

Soraは既に基本的なソーシャルメディア機能を組み込んでおり、生成された動画の管理と共有を容易にしています。ユーザーは生成された動画を「お気に入り」に追加してライブラリで簡単に見つけたり、「リンクで共有」したり、「MP4形式でダウンロード」したりすることが可能です 。これらの機能は、ユーザーがコンテンツを個人的に整理し、他者と共有するための基本的なインフラを提供し、SNSにおけるコンテンツ流通の第一歩となります。コンテンツをダウンロードしてオフラインで利用できることは、プラットフォーム外での共有や再利用を促進する上で重要です。

「リミックス」機能がもたらす協調的創造性とネットワーク効果

Soraの最も注目すべき機能の一つが「リミックス」です。これは、既存の生成物に基づいて変更を記述し、新しい動画を作成することを可能にします 。さらに、「再編集(Re-cut)」で動画をトリミング・延長し、新しいストーリーボードで再構築したり、「ブレンド(Blend)」で複数の動画要素を遷移させたり、「ループ(Loop)」でシームレスなループを作成したりすることもできます 。

この「リミックス」機能は、単なる個人のカスタマイズを超えた意味合いを持ちます。これは、TikTokのデュエットやGitHubのフォークのように、共有された創造性を中心としたコミュニティを形成する可能性を秘めています 。ユーザーが他者の作品を基盤として自身の解釈や創造性を加えることで、コンテンツは単一のクリエイターの手を離れ、集合的な創造プロセスの一部となります。このような協調的な創造性は、プラットフォーム上のコンテンツの多様性を飛躍的に増大させる効果があります 。より多くのユーザーがリミックスに参加すればするほど、コンテンツプールはさらに多様化し、これが新たなユーザーを引きつけ、さらなるリミックス活動を促すという正のフィードバックループを生み出します。これは、ソーシャルプラットフォームの成功に不可欠なネットワーク効果を駆動する要素であり、Soraが単なる「生成して終わり」のユーティリティツールから、動的でインタラクティブなプラットフォームへと進化する道筋を示しています 。

Soraがソーシャルプラットフォームへと進化する可能性

Soraの既存の「いいね」「共有」「リミックス」といった機能は、TikTokやInstagram Reelsのようなソーシャルネットワークの核となる活動と共通しています 。Instagramが単なる写真共有サービスから世界的なインフルエンサープラットフォームへと進化したように、SoraもAIジェネレーターから真のクリエイティブプラットフォームへと変貌する潜在力を秘めていると指摘されています 。

Soraが「フリーミアム+広告」モデルや、「チップ」「収益分配」「デジタルマーケットプレイス」といった収益化の仕組みを導入する可能性が示唆されています 。これは、YouTubeやInstagramがインフルエンサーに報酬を支払う実績のあるモデルを参考にしています。もしSoraがチップ機能、収益分配、またはリミックスされたコンテンツのマーケットプレイス統合を成功させれば、AI生成コンテンツの状況を根本的に変える可能性があります。クリエイターはコンテンツを生成するだけでなく、そのソーシャルなバイラル性や再利用から収入を得ることができるようになります。これにより、質の高い魅力的なコンテンツの作成とリミックスに対する強力なインセンティブが生まれ、プラットフォームの成長を促進し、AI生成アセットが価値あるデジタル通貨となる新たなデジタルコンテンツ収益化のパラダイムを確立する可能性があります 。これは、SoraをSNS的な要素として活用する方法を具体的に示すものであり、クリエイター主導のソーシャルプラットフォームとしてのSoraの実現可能性を裏付けます。

Soraの既存機能とSNS的要素への応用可能性

Soraは、その動画生成能力に加えて、既にいくつかの共有および編集機能を備えており、これらはソーシャルメディアプラットフォームの基本的な要素と密接に結びついています。以下の表は、Soraの既存機能がどのようにSNS的要素に応用され得るかを示しています。

| 機能 (Feature) | Soraにおける説明 (Description in Sora) | SNS的要素への応用可能性 (Applicability to SNS Elements) | 関連するSNS機能の例 (Examples of Related SNS Features) |

| Favorite | 生成動画をライブラリで簡単に見つけられるようにする | コンテンツの保存・再発見 (Content Saving/Rediscovery) | Instagramの保存、TikTokの「お気に入り」 |

| Share | リンクで動画を共有できる | コンテンツの拡散 (Content Dissemination) | あらゆるSNSの共有ボタン |

| Download | MP4形式で動画をダウンロードできる | オフライン共有・再利用 (Offline Sharing/Reuse) | コンテンツのダウンロード(一部プラットフォーム) |

| Re-cut | 新しいストーリーボードで動画をトリミング・延長する | 動画編集・再構成 (Video Editing/Restructuring) | TikTokの編集機能、YouTubeのトリミング |

| Remix | 既存の生成物に基づいて新しい動画を作成する | 協調的創造性・派生コンテンツ (Collaborative Creativity/Derivative Content) | TikTokのデュエット、GitHubのフォーク |

| Blend | 複数の動画要素を遷移させる | コンテンツの連続性・没入感 (Content Continuity/Immersion) | GIF、ライブ壁紙 |

| Loop | シームレスなループを作成する | コンテンツの連続性・没入感 (Content Continuity/Immersion) | GIF、ライブ壁紙 |

| Storyboard | 個々のフレームを選択して動画を作成する | ストーリーテリング・コンテンツ企画 (Storytelling/Content Planning) | Instagram Stories、YouTube Shortsの企画 |

この表が示すように、Soraは単なる動画生成ツールとしてではなく、ユーザーがコンテンツを保存、共有、再編集、そして他者と協力して新たなコンテンツを生み出すための基盤を既に持っています。特に「リミックス」機能は、ソーシャルプラットフォームの核心である協調的創造性を促進する上で極めて重要です。これらの機能の戦略的な開発と統合により、Soraは既存のソーシャルメディアプラットフォームと競合し、あるいは補完する形で、独自のクリエイティブなエコシステムを構築する可能性を秘めています。

III. コンテンツ発見の強化

ソーシャルメディアにおけるコンテンツ発見のメカニズム

ソーシャルメディアプラットフォームは、ユーザーがフィードで目にするコンテンツの優先順位を決定するために、複雑なアルゴリズムを使用しています 。これらのアルゴリズムは、過去のユーザー行動、コンテンツの関連性、投稿の人気度など、様々な要因を考慮してコンテンツをパーソナライズします 。

エンゲージメント指標は、アルゴリズムがコンテンツを優先する上で極めて重要です。「いいね」、コメント、共有、そしてユーザーがコンテンツを視聴する時間といった指標は、コンテンツの可視性を高める主要な要因となります 。例えば、投稿直後に多くのコメントを受け取ったコンテンツは、アルゴリズムによってフィードのより上位にブーストされる可能性が高いです 。また、ハッシュタグとキーワードは、コンテンツの発見可能性を劇的に高める「道標」として機能します 。関連性の高いトレンドのハッシュタグを使用することで、特定のトピックを検索するユーザーにコンテンツを見つけやすくします 。プラットフォームのアルゴリズムは、ユーザーの興味や好みに合わせてフィードをパーソナライズし、ユーザーが頻繁に交流するアカウントからのコンテンツは、そのユーザーのフィードに表示されやすくなります 。

Sora生成コンテンツの発見性向上策

Sora生成動画の発見性を高めるためには、高度なAIを活用した動画コンテンツ分析が不可欠です。Google CloudのVideo AIのようなツールは、動画内の20,000以上のオブジェクト、場所、アクションを認識し、動画、ショット、フレームレベルで豊富なメタデータを抽出できます 。これにより、動画カタログを文書検索と同じように検索可能にし、コンテンツのインデックス化、整理、検索、フィルタリングに利用できるメタデータを抽出できます 。

AI動画分析ツールの活用は、Soraが生成するコンテンツの発見性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。AIが生成する動画は、手動でタグ付けするには量が多すぎる可能性があり、その場合、発見性が低下する恐れがあります。しかし、Google CloudのVideo AI やTwelveLabs のようなAI動画分析ツールは、オブジェクト、アクション、テキスト、感情、さらにはカスタムラベルといった豊富なメタデータを自動的に生成できます。これにより、Sora生成コンテンツは、人間が手作業でキュレーションしたタグがなくても、本質的に発見可能になります。これは、単なるキーワードタグ付けを超え、よりリッチで文脈を認識したインデックスシステムを可能にします。この技術は、「検索可能な動画カタログ」 や「AI規模での人間の理解」 を実現し、膨大な量のAI生成コンテンツをナビゲートし、発見することを可能にします。これは、生成AIを基盤とするソーシャルプラットフォームにとって、コンテンツを流通させる上で極めて重要な要素となります。

セマンティック検索の導入

従来のキーワード検索がメタデータやトランスクリプトの正確な用語に一致するのに対し、セマンティック動画検索は単なるキーワードではなく、意味と文脈に基づいて動画ファイル内の特定のコンテンツを見つけることを可能にします 。この技術は、AIパワード動画分析(機械学習モデルが動画フレーム、音声、トランスクリプトを処理し、オブジェクト、人物、アクション、感情を識別)、自然言語処理(NLPが音声やキャプションを解釈し、意味、意図、トピックの関連性を抽出)、コンピュータビジョン(ロゴ、製品、テキストオーバーレイ、顔の表情などを認識)といった複数のAI技術が連携して機能します 。これにより、「CEOがQ1の収益について話している部分」といったクエリに対して、正確なフレーズが使用されていなくても文脈に合ったクリップを返すことができます 。

セマンティック検索の導入は、ユーザーの意図に基づく発見性の最適化と「検索の民主化」を促進します。従来のキーワード検索は厳密な一致に限定されるため 、特にクリエイティブなAI生成コンテンツの場合、予測可能なキーワードが常に存在するとは限りません。セマンティック検索は、文脈、同義語、ユーザーの意図を理解することで、この課題を克服します 。動画の実際のコンテンツ(音声、視覚、感情)を分析することで 、ユーザーは使用された言葉ではなく、求めている「意味」に基づいてコンテンツを見つけることができます。例えば、「激しい議論」を検索すると、その正確な言葉が話されていなくても関連するシーンが見つかります 。これにより、コンテンツ発見におけるユーザー体験が大幅に向上します。さらに、厳密なキーワードへの依存を減らすことで、セマンティック検索は事実上コンテンツ発見を「民主化」します。Soraのクリエイターは、SEOに最適化されたタイトルや説明よりも、創造的なアウトプットに集中できるようになります。これは、発見性が厳格なテキストメタデータではなく、動画自体の本質的な意味や視覚的・聴覚的要素に強く結びつくためです。これにより、より多様で想像力豊かなコンテンツが奨励され、クリエイティブなソーシャルプラットフォームにとって不可欠な要素となります。

視覚的特徴による検索

AI Visual Searchは、手動のキーワードなしに、画像や動画の視覚的コンテンツに基づいてコンテンツを見つけることを可能にします 。例えば、「湾曲した階段」や「フォークリフト」といった用語で視覚的に検索できます 。Google Cloud Vision APIは、画像や動画から洞察を抽出し、画像ラベリング、顔やランドマークの検出、OCR(光学文字認識)などの一般的な視覚検出機能をアプリケーションに統合できます 。TwelveLabsのようなプラットフォームは、AIが動画を人間のように「見て」「聞いて」「推論」することで、動画全体を横断してあらゆるものを検索し、深い洞察を発見できます 。これは、音声、テキスト、音声、視覚を横断して検索し、動画をあらゆる次元で探索することを可能にします 。

マルチモーダル検索によるコンテンツ理解の深化は、Soraのような視覚的なAI生成コンテンツにとって特に重要です。セマンティック検索であっても、主にトランスクリプトに基づいている場合、「検索結果はテキストで言及されている内容に限定される」という制約があります 。しかし、視覚的検索 やマルチモーダルAI は、テキストや音声だけでなく、視覚的要素(オブジェクト、顔、アクション、シーン)も分析します。これにより、動画コンテンツをはるかに豊かで正確に理解することが可能になり、「フレームを超えて、文脈、つながり、原因と結果の多感覚世界へと」深く入り込むことができます 。Soraが視覚的なコンテンツを生成する特性を考えると、視覚的特徴による検索機能は、プロンプトや説明が最小限であっても、あるいはユーザーがテキストではなく視覚的な概念を検索している場合でも、コンテンツを発見できることを意味します。これは、視覚的な魅力が初期の発見を促進するTikTokやInstagramのようなプラットフォームの視覚的性質と完全に一致します。これにより、動画に真にネイティブな「コンテンツ発見」が可能になります。

ソーシャルメディアにおけるコンテンツ発見・検索メカニズムの比較

Soraがソーシャルメディアプラットフォームとして成長する上で、既存のコンテンツ発見・検索メカニズムを理解し、Soraの特性に合わせて適用することは不可欠です。以下の表は、主要なソーシャルメディアの発見・検索メカニズムと、それらがSoraコンテンツにどのように適用され、実現され得るかを示しています。

| メカニズム (Mechanism) | 説明 (Description) | Soraへの適用可能性 (Applicability to Sora) | Soraにおける実現方法 (How it can be realized in Sora) |

| アルゴリズム (Algorithm) | ユーザー行動、コンテンツ関連性、人気度に基づいてフィードをパーソナライズ | 高 | AIによるコンテンツ分析とユーザー行動学習(視聴履歴、リミックス、いいね等)を通じて、パーソナライズされたフィードを構築。 |

| ハッシュタグ/キーワード (Hashtags/Keywords) | 関連性の高いタグでコンテンツの発見性を向上 | 高 | プロンプト情報からの自動タグ付け、AIによる動画内容からのキーワード抽出、ユーザーによる手動タグ付け機能。 |

| エンゲージメント指標 (Engagement Metrics) | いいね、コメント、共有、視聴時間などがコンテンツの優先順位に影響 | 高 | 「いいね」、コメント、共有、リミックス、視聴完了率などのデータ分析をアルゴリズムに組み込み、コンテンツの可視性を高める。 |

| ユーザー関係 (User Relationship) | 頻繁に交流するアカウントのコンテンツが優先される | 中 | ユーザー間のインタラクションデータ(リミックス、共有、コメント)を蓄積し、関係性の強いユーザー間のコンテンツ表示を促進。 |

| コンテンツタイプ (Content Type) | 動画コンテンツが他の形式より優先される傾向 | 高 | Soraが動画生成に特化しているため、プラットフォーム自体が動画コンテンツの優位性を享受。インタラクティブ動画機能でエンゲージメントを強化。 |

| プラットフォーム固有機能 (Platform-Specific Features) | ストーリーや投票など、特定の機能の利用が可視性に影響 | 高 | Sora独自のコンテンツ編集・共有機能(Remix, Recut, Storyboardなど)をさらに発展させ、プラットフォーム内での利用を奨励。 |

| セマンティック検索 (Semantic Search) | キーワードだけでなく、意味と文脈に基づいてコンテンツを検索 | 高 | AIパワード動画分析(NLP、コンピュータビジョン)により、動画内容の文脈を理解し、ユーザーの意図に基づいた検索結果を提供。 |

| 視覚的検索 (Visual Search) | 画像や動画の視覚的コンテンツに基づいて検索 | 高 | 動画内のオブジェクト、人物、シーン、動きなどをAIが認識し、視覚的なクエリや概念での検索を可能にする。 |

この比較から、Soraは既存のソーシャルメディアの発見メカニズムの多くと本質的に適合していることが分かります。特に、AIによる動画コンテンツ分析(セマンティック検索、視覚的検索)の導入は、Soraのユニークな強みとなり、従来のプラットフォームでは難しかったレベルでのコンテンツ理解と発見を可能にします。これにより、Soraは単なるコンテンツ生成ツールを超え、高度にパーソナライズされ、文脈を理解する次世代のソーシャルメディアプラットフォームへと進化する大きな可能性を秘めていると言えます。

AI動画コンテンツ分析技術の概要とSoraへの適用

Sora生成コンテンツの発見性と検索機能を最大化するためには、最先端のAI動画コンテンツ分析技術を統合することが不可欠です。これらの技術は、動画から豊富なメタデータを自動的に抽出し、ユーザーがより効率的かつ直感的にコンテンツを見つけられるようにします。以下の表は、主要なAI動画コンテンツ分析技術のカテゴリ、その主要機能、Soraコンテンツへの適用方法、および関連するAIツール/APIの例を示しています。

| 技術カテゴリ (Technology Category) | 主要機能 (Key Features) | Soraコンテンツへの適用方法 (Application to Sora Content) | 関連するAIツール/API例 (Examples of Related AI Tools/APIs) |

| オブジェクト/シーン認識 (Object/Scene Recognition) | 動画内の20,000以上のオブジェクト、場所、アクションを認識 | 動画内の要素(例:特定の動物、建物、風景)の自動タグ付け、それらを含む動画の検索。 | Google Cloud Video AI , TwelveLabs |

| 音声認識/NLP (Speech Recognition/NLP) | 音声からテキストへの変換、意味、意図、トピックの関連性抽出 | 動画のトランスクリプト自動生成、話されている内容に基づくキーワード抽出、コンテンツの分類。 | BlendVision AI , TwelveLabs |

| セマンティック分析 (Semantic Analysis) | キーワードだけでなく、文脈的意味に基づいてコンテンツを検索 | ユーザーの意図を理解し、動画内容の文脈に基づいて関連性の高いコンテンツを検索。例:「悲しい結末の物語」 | BlendVision AI , TwelveLabs |

| 感情分析 (Sentiment Analysis) | 音声や表情から感情的トーンを検出 | 動画の感情的トーンを分析し、ユーザーの気分に合わせたレコメンデーションや、特定の感情を表現するコンテンツの検索。 | MorphCast AI Media Platform |

| 動き/アクション認識 (Motion/Action Recognition) | 特定の動きや行動パターンを識別 | 特定の動作(例:ダンス、スポーツのプレイ)の検出、それらを含むコンテンツの検索。 | Google Cloud Video AI , TwelveLabs |

| 顔/人物認識 (Face/Person Recognition) | 顔の検出、有名人の認識、人物の追跡 | 有名人認識、特定の人物が登場するシーンの検索、ユーザーが指定した人物の動画をフィルタリング。 | Google Cloud Video AI |

| OCR (Text Detection/OCR) | 動画内のテキスト(看板、字幕など)を検出・抽出 | 動画内に表示されるテキスト(例:ブランドロゴ、街の看板、字幕)の認識と検索。 | Google Cloud Video AI |

これらのAI技術は、Soraが生成する動画コンテンツを「理解」し、従来のメタデータに依存しない、より深いレベルでの発見を可能にします。例えば、オブジェクト認識により動画内の具体的な要素を自動でタグ付けし、セマンティック分析によりユーザーの検索意図を正確に捉えることができます。これにより、Soraのユーザーは、膨大な量の生成コンテンツの中から、自分の求めている動画を効率的に見つけ出すことが可能となり、Soraがクリエイティブなソーシャルプラットフォームとして成功するための基盤を築きます。

IV. 検索機能の深化

ソーシャルメディア検索の特性と優位性

ソーシャルメディア検索は、キーワード、ハッシュタグ、トピックを通じて、コンテンツ、人物、ブランド、トレンドをプラットフォーム内で直接検索することを指します 。従来の検索エンジンが主にウェブサイトやウェブページをインデックス化するのに対し、ソーシャルメディア検索エンジンは、ソーシャルネットワーキングサイト、マイクロブログプラットフォーム、その他のソーシャルメディアチャンネルで生成・共有されたコンテンツに特化しています 。

従来の検索エンジンとは異なり、ソーシャルメディア検索エンジンは人気があり、エンゲージメントが高く、ユーザーの興味に非常に関連性の高いコンテンツを優先します 。これは、アルゴリズムがユーザーの行動、エンゲージメント、好みを分析することで、検索結果が個々のユーザーに合わせて形成されるためです 。特に若い世代は、情報検索にソーシャルメディアを利用する傾向が強まっています 。ソーシャルメディアコンテンツはダイナミックで変化が速いため、ソーシャル検索エンジンは最新の投稿や更新にアクセスできるリアルタイム検索機能を提供し、トレンドやイベントに関する最新情報を迅速に取得することを可能にします 。また、ハッシュタグ、キーワード、トレンドを通じてブランドが発見されやすくなり、コンテンツをソーシャル検索向けに最適化することで、オーディエンスとのより大きなインタラクションを促進できるという利点があります 。

Soraコンテンツのための高度な検索機能の提案

リアルタイム検索と詳細フィルタリング

Soraが生成するコンテンツは、その性質上、常に新しく、トレンドに敏感である可能性があります。そのため、リアルタイム検索機能は、ユーザーが最新のSora生成動画を迅速に発見するために不可欠となります 。これにより、ユーザーは現在のトレンドや話題に即したコンテンツにすぐにアクセスできるようになります。さらに、高度なフィルタリングオプション(日付範囲、場所、ユーザータイプ、コンテンツタイプなど)を導入することで、ユーザーは検索結果を細かく絞り込み、最も関連性の高いコンテンツにアクセスできるようになります 。これは、特に大量のAI生成コンテンツが流通する環境において、情報の過負荷を防ぎ、ユーザーが求める特定のニッチなコンテンツを見つけ出す上で極めて重要です。

プロンプト情報の活用と共有

Soraはテキストプロンプトから動画を生成するため 、このプロンプト自体が強力な検索メタデータとなり得ます。プロンプトには、カメラショット、カメラの動き、アニメーションの詳細など、動画の具体的な内容に関する豊富な情報が含まれています 。生成された動画と共にプロンプト情報を共有し、それを検索可能にすることで、ユーザーは特定のスタイル、テーマ、または技術的要素を持つ動画を効率的に見つけることができます。

プロンプト情報を活用し共有することは、プロンプトを介した「創造的意図」の検索とコミュニティ形成を可能にします。Soraの出力は入力プロンプトに直接結びついており 、プロンプトには映画的言語を含む豊かな記述情報が含まれています 。従来の動画ではメタデータが作成後に付加されるのに対し、Soraのプロンプトはクリエイターの初期の意図とビジョンそのものを表します。プロンプトを検索可能にすることで、ユーザーは動画の「中身」だけでなく、その「背後にある創造的なアイデア」に基づいてコンテンツを見つけることができます。これにより、特定の芸術スタイル、技術的アプローチ(カメラの動きなど )、または概念的なテーマを、作成の源泉から直接発見することが可能になります。

プロンプトの共有と検索は、クリエイターのコミュニティを育成し、互いのプロンプト技術から学ぶことを可能にします 。ユーザーはインスピレーションを見つけたり、特定のエフェクトがどのように達成されたかを理解したり、同様のプロンプトから始めてコンテンツを「リミックス」したりすることができます 。これにより、発見と創造の間のフィードバックループが生まれ、検索機能が創造的な探求とコラボレーションのためのツールへと変貌します。これは、動的なソーシャルプラットフォームにとって重要な特徴です。

外部検索ツールとの連携

BuzzSumo、Social Mention、SEMrush、Hootsuite Streams、Talkwalkerなどの既存のソーシャルメディア検索エンジンやリスニングツールは、特定のキーワード、トレンド、ブランドの言及を追跡し、エンゲージメント指標やセンチメント分析を提供します 。Soraが生成したコンテンツがこれらの外部ツールによってインデックス化され、分析されるようにすることで、より広範なソーシャルメディアエコシステムでの発見性を高めることができます。これにより、Soraコンテンツがプラットフォーム外でもトレンドとして認識され、議論の対象となる可能性が広がり、コンテンツのリーチと影響力を拡大することができます。

AI動画コンテンツ分析技術の概要とSoraへの適用

Sora生成コンテンツの発見性と検索機能を最大化するためには、最先端のAI動画コンテンツ分析技術を統合することが不可欠です。これらの技術は、動画から豊富なメタデータを自動的に抽出し、ユーザーがより効率的かつ直感的にコンテンツを見つけられるようにします。以下の表は、主要なAI動画コンテンツ分析技術のカテゴリ、その主要機能、Soraコンテンツへの適用方法、および関連するAIツール/APIの例を示しています。

| 技術カテゴリ (Technology Category) | 主要機能 (Key Features) | Soraコンテンツへの適用方法 (Application to Sora Content) | 関連するAIツール/API例 (Examples of Related AI Tools/APIs) |

| オブジェクト/シーン認識 (Object/Scene Recognition) | 動画内の20,000以上のオブジェクト、場所、アクションを認識 | 動画内の要素(例:特定の動物、建物、風景)の自動タグ付け、それらを含む動画の検索。 | Google Cloud Video AI , TwelveLabs |

| 音声認識/NLP (Speech Recognition/NLP) | 音声からテキストへの変換、意味、意図、トピックの関連性抽出 | 動画のトランスクリプト自動生成、話されている内容に基づくキーワード抽出、コンテンツの分類。 | BlendVision AI , TwelveLabs |

| セマンティック分析 (Semantic Analysis) | キーワードだけでなく、文脈的意味に基づいてコンテンツを検索 | ユーザーの意図を理解し、動画内容の文脈に基づいて関連性の高いコンテンツを検索。例:「悲しい結末の物語」 | BlendVision AI , TwelveLabs |

| 感情分析 (Sentiment Analysis) | 音声や表情から感情的トーンを検出 | 動画の感情的トーンを分析し、ユーザーの気分に合わせたレコメンデーションや、特定の感情を表現するコンテンツの検索。 | MorphCast AI Media Platform |

| 動き/アクション認識 (Motion/Action Recognition) | 特定の動きや行動パターンを識別 | 特定の動作(例:ダンス、スポーツのプレイ)の検出、それらを含むコンテンツの検索。 | Google Cloud Video AI , TwelveLabs |

| 顔/人物認識 (Face/Person Recognition) | 顔の検出、有名人の認識、人物の追跡 | 有名人認識、特定の人物が登場するシーンの検索、ユーザーが指定した人物の動画をフィルタリング。 | Google Cloud Video AI |

| OCR (Text Detection/OCR) | 動画内のテキスト(看板、字幕など)を検出・抽出 | 動画内に表示されるテキスト(例:ブランドロゴ、街の看板、字幕)の認識と検索。 | Google Cloud Video AI |

これらのAI技術は、Soraが生成する動画コンテンツを「理解」し、従来のメタデータに依存しない、より深いレベルでの発見を可能にします。例えば、オブジェクト認識により動画内の具体的な要素を自動でタグ付けし、セマンティック分析によりユーザーの検索意図を正確に捉えることができます。これにより、Soraのユーザーは、膨大な量の生成コンテンツの中から、自分の求めている動画を効率的に見つけ出すことが可能となり、Soraがクリエイティブなソーシャルプラットフォームとして成功するための基盤を築きます。

V. 「いいね」機能とユーザーエンゲージメントの促進

「いいね」機能の心理的・アルゴリズム的影響

「いいね」ボタンは、ソーシャルネットワーキングサービス、インターネットフォーラム、ニュースウェブサイト、ブログなどで、ユーザーが特定のコンテンツを「好き」または「支持」することを表明できる機能です 。これは、コメントを書く以外の定量的な反応方法であり、ソーシャルメディアで最も使用されている機能の一つです 。

心理的な側面では、高い「いいね」数は自信を高め、低い場合はその逆となるなど、社会的承認の指標となります 。インフルエンサーやビジネスにとって、「いいね」は信頼性、スポンサーシップ、さらには収入につながるデジタル通貨となることがあります 。また、「いいね」はドーパミンの放出を引き起こし、中毒のサイクルにつながる可能性があるとも指摘されています 。アルゴリズム的な側面では、「いいね」はFacebookのアルゴリズムに影響を与え、コンテンツがユーザーのフィードでランク付けされ、配信される方法に影響を与えます 。より多くの「いいね」はより良いリーチを意味し、コンテンツクリエイターにとってその重要性は非常に高いです 。

Soraにおけるエンゲージメント機能の拡張

多様なリアクションとインタラクティブ機能

Soraは既に「いいね」機能を持っていますが 、Facebookが導入した「Love」「Haha」「Wow」「Sad」「Angry」のような多様なリアクションボタン を導入することで、ユーザーはコンテンツに対してよりニュアンスのある感情を表現できるようになります。

さらに、MorphCast やScena.ai のようなプラットフォームが示すように、AI動画にインタラクティブな要素を組み込むことで、エンゲージメントを飛躍的に高めることができます。これには、視聴者の表情に基づいてコンテンツや機能が変化する機能 、シナリオベースの対話エディターを用いたインタラクティブな動画会話 、AIアバターとのリアルタイムな対話 などが含まれます。

MorphCastは特に「顔の感情AI」と「リアルタイムの感情応答性」に言及しており 、これは動画が視聴者の感情的な合図に基づいて「進化し、各視聴者に対して動的でパーソナライズされたインタラクションを生成する」ことを意味します。この種の機能は、「いいね」のような単純な反応を超え、エンゲージメントの新たなレベルに到達します。Soraがこのような機能を統合した場合、コンテンツは視聴者の感情に基づいてリアルタイムで超パーソナライズされるだけでなく、「感情データ」の収集も可能になります 。このデータは、コンテンツのレコメンデーションをさらに洗練させたり、将来のAI生成コンテンツを最大の感情的影響のために最適化したり、さらには収益化戦略に情報を提供したりするために使用できます。これにより、非常に魅力的で没入感のある体験が生まれ、受動的な消費が能動的で感情的に共鳴するインタラクションへと変貌します。これは、ソーシャルプラットフォームの成長にとって強力な推進力となります。

ユーザー生成コンテンツとコラボレーションの促進

「リミックス」機能は、ユーザーが既存のSora生成コンテンツを再利用し、独自の解釈を加えることを奨励します 。これにより、ユーザーは単なる消費者ではなく、共同クリエイターとなり、プラットフォーム上のコンテンツ量を自然に増加させます。TikTokのデュエットやGitHubのフォークのように、ユーザーが互いの作品を基に新しいコンテンツを生み出すことで、コミュニティ内の創造性とインタラクションが活性化されます 。この協調的な創造性は、コンテンツの多様性を高め、プラットフォームの魅力を維持する上で不可欠です。

クリエイターエコノミーと収益化モデル

Soraが真のソーシャルプラットフォームへと進化するためには、クリエイターがその活動から収益を得られるモデルが不可欠です 。考えられる収益化モデルとしては、広告サポート型の「無料Sora」プラン、プレミアム機能への課金、マイクロチップや収益分配による人気クリエイターへの報酬、リミックスされたアートワークをNFTやデジタルコレクティブルとして販売するデジタルマーケットプレイス、スポンサー付きコンテンツやブランド取引などが挙げられます 。これらのモデルは、YouTubeやInstagramがインフルエンサーに報酬を支払う実績のあるモデルを参考にしています 。クリエイターが「いいね」やリミックスを通じて収益を得られるようになれば、質の高いコンテンツ生成と活発なコミュニティ活動がさらに促進されるでしょう 。これにより、クリエイターはSoraエコシステムへの投資を継続するインセンティブを得て、プラットフォームの持続的な成長と発展に貢献します。

VI. 課題と今後の展望

AI生成コンテンツの信頼性と著作権問題

ディープフェイク対策とウォーターマーキング

AI生成コンテンツ、特に動画は、誤情報や偽情報の拡散に利用されるリスクがあります 。ディープフェイクの検出は、McAfee Deepfake Detector、Norton Genie、Reality Defender、Sensity AIなどのツールによって行われています 。

AI生成コンテンツの出所を証明するための「防御的ウォーターマーキング」(目に見えないデジタル指紋の埋め込み)が提案され、OpenAIやGoogleなどの企業もその導入を表明しています 。しかし、このウォーターマーキング戦略には重大な脆弱性が存在します。研究者たちは、「UnMarker」のようなツールによってこれらのウォーターマークが「容易に除去できる」ことを示しており、検出率を大幅に低下させることが可能です 。この事実は、現在のウォーターマーキング戦略の限界を露呈しており、ディープフェイクに対する「実行可能な防御策ではない」という結論につながっています 。

この状況は、より堅牢な認証アプローチの必要性を示唆しています。もしウォーターマークが容易に除去されるのであれば、それらはコンテンツの真正性を信頼性高く保証する手段とはなり得ません。このため、暗号学的なウォーターマークのように「品質保持と改変に対する堅牢性について厳密な数学的保証」を提供する技術 や、C2PA(Content Authenticity Initiative)のような、メディアの来歴をデジタル署名の連鎖で追跡する広範なプロベナンス(来歴証明)イニシアチブ の検討が不可欠となります。Soraが信頼されるソーシャルプラットフォームとして機能するためには、コンテンツの認証方法がより堅牢で偽造不可能なものであることが極めて重要です。

著作権帰属と公正利用の課題

AIシステムは、ほとんどの著作権法の下で法的な著者として認識されません 。著作権は通常、AIシステムを作成し、コンテンツ生成を促した人間に帰属するとされています 。AI生成作品は、著作権の対象となる十分な独創性を欠く場合があり、その場合はパブリックドメインとなる可能性があります 。

生成AIモデルが著作権で保護されたコンテンツを学習データとして使用することが著作権侵害にあたるか、という問題があります 。一般的には、学習自体は侵害ではないとされますが、生成された出力が学習データと「実質的に類似している」場合は侵害となる可能性があります 。AIが著作権で保護されたソース素材を使用してコンテンツを生成する場合、元の人間クリエイターへの適切な帰属表示と、AI生成コンテンツであることを明確に表示する義務が必要となります 。

この状況は、著作権法がAI生成コンテンツにどのように適用されるかという根本的な課題を提起しています。伝統的に人間の創造性を前提として設計されてきた著作権の法的枠組みは、生成AIの出現によって適応を迫られています。著作権における「人間中心」の原則 は、AIが生成した作品の法的地位に関して試練に直面しています。Soraがソーシャルプラットフォームとして繁栄するためには、明確な法的ガイドラインと業界標準の確立が不可欠です 。これらがなければ、Soraを使用するクリエイターは法的リスクに直面し、創造的なアウトプットとプラットフォームの採用が阻害される可能性があります。「公正利用」の原則 に関する議論は、AI生成コンテンツがソーシャルな文脈でどのように自由に利用され、リミックスされ、収益化されるべきかを引き続き形成していくでしょう。このため、法律専門家、AI開発者、クリエイター間の継続的な対話を通じて、持続可能で倫理的な枠組みを確立することが求められます。

倫理的考慮と透明性

AI動画コンテンツの利用には、倫理的な問題が伴います。特に、AIアバターが話者となる動画の信頼性、コンテンツの透明性の確保、倫理的なマーケティングにおける開示の役割などが挙げられます 。教育分野では、AI生成された顔を学生向けのコンテンツに使用することに、労働、信憑性、公共の信頼に関する懸念から抵抗があることが示されています 。

解決策としては、AI生成のナレーターやアバターを使用する場合、視聴者にその旨を知らせる注記を含めるなど、透明性を確保することが挙げられます 。AIの利用目的(例:代替ではなく効率化のため)を明確に伝え、主要なステークホルダーを早期にプロセスに関与させることが重要となります 。高接触なストーリーテリング(学生の証言や学長メッセージなど)は人間主導に保ち、AIは大量生産や多言語化など、人間の創造性を補完する役割に限定することが賢明です 。これにより、AIの効率性と人間の信頼性・真正性を両立させることができます。

SoraのSNS的進化に向けた提言

Soraが単なる生成ツールから、信頼され、活発なソーシャルプラットフォームへと進化するためには、以下の戦略的提言が考えられます。

- 強力なコンテンツ認証メカニズムの構築: 容易に除去されないウォーターマーキング技術や、C2PAのようなデジタル署名チェーンの導入を検討し、コンテンツの出所と真正性を保証する仕組みを構築することが不可欠です。これにより、ディープフェイクや誤情報の拡散リスクを低減し、ユーザーの信頼を確立します。

- 明確な著作権ガイドラインの策定: AI生成コンテンツの著作権帰属、リミックスや派生作品の利用条件、学習データの取り扱いに関する明確なポリシーを策定し、クリエイターの法的リスクを軽減する必要があります。これにより、クリエイターは安心してコンテンツを生成・共有でき、プラットフォームの成長を促進します。

- クリエイターエコノミーモデルの早期導入: 「いいね」やリミックスを通じた収益化、マイクロチップ、NFT市場との連携など、クリエイターが経済的インセンティブを得られる仕組みを積極的に導入し、プラットフォームへのコミットメントを促します。これにより、質の高いコンテンツの継続的な供給と、活発なコミュニティ活動が期待できます。

- 高度なAI分析と検索機能の継続的強化: セマンティック検索、視覚的検索、マルチモーダル分析をさらに進化させ、ユーザーが意図に基づいてコンテンツを効率的に発見できる体験を提供します。これにより、コンテンツの過負荷を防ぎ、ユーザーエンゲージメントを維持します。

- コミュニティ機能の育成: リミックス、コラボレーション、プロンプト共有を奨励する機能と、ユーザー間のインタラクションを促進するツールを開発し、活発なクリエイティブコミュニティを構築します。これにより、ユーザーは単なる消費者ではなく、共同クリエイターとしてプラットフォームに深く関与するようになります。

AI生成コンテンツにおける主要な課題と対策

AI生成コンテンツをソーシャルプラットフォームで活用する際には、信頼性、著作権、倫理といった複数の重要な課題に直面します。これらの課題を克服するための対策を講じることは、Soraが持続可能な成長を遂げる上で不可欠です。以下の表は、主要な課題とその対策、Soraへの具体的な示唆をまとめたものです。

| 課題カテゴリ (Challenge Category) | 詳細な課題 (Detailed Challenge) | 対策/解決策 (Countermeasures/Solutions) | Soraへの示唆 (Implications for Sora) |

| 信頼性/ディープフェイク (Authenticity/Deepfakes) | AI生成コンテンツによる誤情報拡散、偽造の高度化 | ディープフェイク検出ツールの活用、コンテンツ認証イニシアチブ(C2PA)への参加 | 強力な認証技術と検出ツールの統合、ユーザーがコンテンツの真正性を確認できる機能の提供。 |

| 著作権帰属 (Copyright Attribution) | AIが著者として認識されない、著作権の帰属が不明確 | AI生成物の著作権は人間(プロンプト作成者など)に帰属する明確なポリシーの確立 | 明確な著作権ポリシーと法的枠組みの確立、クリエイターへの法的ガイダンスの提供。 |

| 独創性 (Originality) | AI生成物が十分な独創性を欠く可能性、パブリックドメイン化のリスク | 高品質なプロンプト作成のベストプラクティス推進、人間による監修と創造的介入の奨励 | クリエイターがより独創的なコンテンツを生成できるよう、プロンプトエンジニアリングの支援とツール提供。 |

| 倫理/透明性 (Ethics/Transparency) | AIアバターの信頼性、コンテンツの真正性に関する懸念 | AI生成コンテンツであることの明確な開示、AI利用の目的(効率化など)の伝達 | AI利用の明確な開示とユーザー教育、高接触コンテンツにおける人間主導の維持。 |

| ウォーターマークの脆弱性 (Watermark Vulnerability) | AI生成コンテンツのウォーターマークが容易に除去される | 暗号学的ウォーターマークのような、より堅牢で除去困難な技術の開発と導入 | より堅牢な暗号学的ウォーターマークの開発、またはウォーターマークに代わる認証方法の模索。 |

| 学習データの問題 (Training Data Issues) | 著作権保護されたコンテンツの学習利用、プライバシー侵害のリスク | ライセンスされたデータセットの使用、データ保護規制(GDPRなど)への準拠 | ライセンスされたデータセットの使用と法的リスク管理、データプライバシー保護の強化。 |

これらの課題は複雑であり、技術的、法的、倫理的な多角的なアプローチが必要です。Soraがこれらの課題に積極的に取り組むことで、ユーザーの信頼を獲得し、クリエイターが安心して活動できる健全なエコシステムを構築することが可能になります。これにより、Soraは単なる技術的な進歩にとどまらず、社会的に受け入れられ、広く利用されるプラットフォームへと成長するでしょう。

VII. 結論

本レポートでは、OpenAIのSoraが単なる動画生成ツールとしてではなく、コンテンツの発見、検索、そしてユーザーエンゲージメントを促進するSNS的な要素を持つプラットフォームとして進化する可能性を詳細に分析しました。Soraは既に「お気に入り」「共有」「リミックス」といった基本的なソーシャル機能を備えており、特に「リミックス」機能は、TikTokのデュエットやGitHubのフォークのように、協調的な創造性を促し、コンテンツの多様性を増大させる強力な触媒となります。これは、Soraがクリエイターエコノミーの新たな基盤となり、クリエイターがその活動から収益を得られるモデル(チップ、収益分配、デジタルマーケットプレイスなど)を構築する潜在力を持つことを示唆しています。

コンテンツ発見の観点からは、AIによる動画コンテンツ分析(オブジェクト/シーン認識、音声認識、感情分析など)と、セマンティック検索や視覚的検索といった高度な検索機能の導入が不可欠です。これにより、動画の文脈や視覚的要素に基づいてコンテンツを理解し、ユーザーの意図に沿った発見を可能にします。特に、プロンプト情報の共有と検索は、クリエイターの「創造的意図」を直接検索できるユニークな機能となり、クリエイターコミュニティの形成と学習を促進します。

ユーザーエンゲージメントの促進においては、「いいね」機能の心理的・アルゴリズム的影響を理解した上で、多様なリアクションや、視聴者の感情にリアルタイムで応答するインタラクティブな動画機能(MorphCastのような技術)を導入することで、超没入型の体験を提供できる可能性があります。これにより、受動的なコンテンツ消費が能動的なインタラクションへと変容し、プラットフォームへのユーザーの定着を促します。

しかし、Soraがソーシャルプラットフォームとして成功するためには、信頼性と著作権という重大な課題を克服する必要があります。ディープフェイク対策としてのウォーターマーキング技術の脆弱性は、より堅牢な認証メカニズムの必要性を示しています。また、AI生成コンテンツの著作権帰属や公正利用に関する法的枠組みは未整備であり、クリエイターの法的リスクを軽減するための明確なガイドラインが求められます。倫理的な観点からも、AI利用の透明性を確保し、人間中心のコンテンツ制作と監修を維持することが重要です。

結論として、SoraはAI生成動画の最前線に位置し、その技術的な優位性は疑いようがありません。しかし、真に革新的なソーシャルプラットフォームへと進化するためには、単なる生成能力を超えて、コンテンツの発見性、検索性、エンゲージメントを最大化する機能群を統合し、同時に信頼性、著作権、倫理といった複雑な課題に対して積極的かつ戦略的に取り組む必要があります。これらの要素が適切に統合されれば、Soraはデジタルコンテンツの創造、共有、消費のあり方を再定義し、新たなクリエイティブエコノミーを牽引する存在となるでしょう。

#Sora #OpenAI #横田秀珠 #SoraIセミナー #Soraコンサルタント #Sora講座 #Sora講習 #Sora講演 #Sora講師 #Sora研修 #Sora勉強会 #Sora講習会