総務省「ICTリテラシーに係る実態調査」で新潟テレビ局NST出演

NSTさんから取材ありました。

新しい事務所では初体験です!

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

総務省がICTリテラシーに関する発表あって

https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_02000176.html

2025年5月13日にアンケート結果が出まして

https://www.soumu.go.jp/main_content/001008791.pdf

その内容を受けてテレビでコメントしました。

https://www.nsttv.com/program/program.php?p=581067&s=0x7C18&e=47211&ed=20250508

そのコメント部分だけ抜き出しました。

https://www.youtube.com/watch?v=5njuJGAKIVY

さて、本題です。

取材1時間で話したことは沢山あったのですが

コメントは1分しか伝えられませんでした。

放送時間5分だけど3分の曲なら伝えられます。

正解なんて存在しない

https://suno.com/song/0dbcc929-59d2-44b3-a216-46359a24b89e

「正しさ」の牢獄

https://suno.com/song/312ae943-d720-43c6-8f9a-bc7b2ae6d0f6

そこで「正しさとは何か?」を掘り下げました。

https://www.youtube.com/watch?v=RtXELbJkIwc

総務省「ICTリテラシーに係る実態調査」で新潟テレビ局NSTから取材

🔍 情報源不明・信頼性低

🎭 AIで本物らしく作られたフェイク

⏸️ 一呼吸置く姿勢

✅ クロスチェック・ファクトチェック

💝 善意 😡 感情的反応 👥 同調圧力・承認欲求 🔍 確証バイアス

💭 自分の信念・感情・経験

⚠️「あなたの感想ですか?」問題

⚖️ 法的・科学的・社会的合意

📈 実証可能なデータ

🌍 文脈・文化・価値観・風習

🔄 状況により変化

🔢 数学的真理・自然法則

💎 確固たる普遍性

⚠️ 資金提供者や権力に歪められる可能性

🔄 法改正により変化する相対性

⚠️ 利害関係による偏向リスク

※テレビでカット

🔇 言論統制・批判困難

📱 SNSの影響で増加

😷 マスク警察的現象

⚔️ 異なる宗教間の対立

💭 「嘘も方便」問題

🌐 グローバリズムとの摩擦

🪞 アイデンティティとの関係

🚂 トロッコ問題の倫理的限界

→ 共感ベース

→ 法律ベース

→ 論理・合理性

✅ 自分の発言も「正しいとは限らない」自覚

✅ 10の切り口で多角的に検証

総務省「ICTリテラシーに係る実態調査」で新潟テレビ局NSTから取材

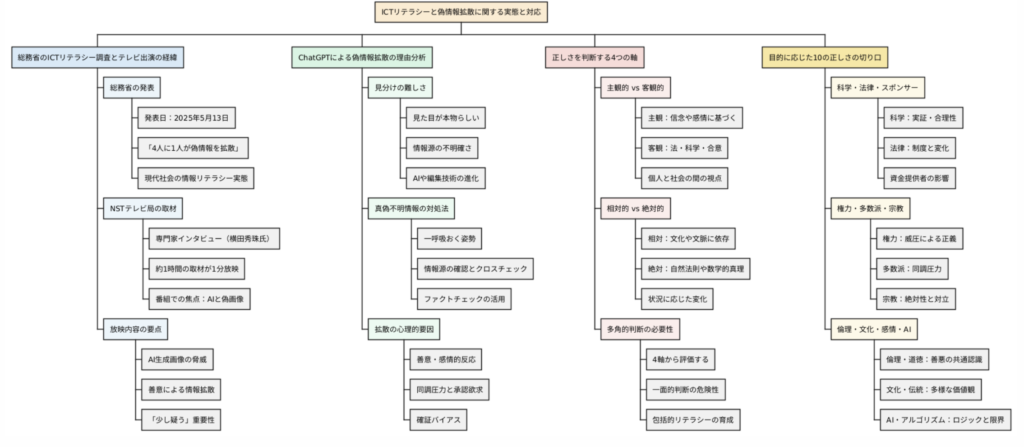

総務省のICTリテラシー調査を受けてNSTテレビに出演したネットビジネス・アナリスト横田氏が、「正しさとは何か」について詳しく解説。正しさは主観・客観、相対・絶対の軸で分析でき、目的によって変わると説明。科学、法律、資金提供者、権力、多数派、宗教、倫理、文化、個人感情、AIという10の切り口があり、どの場面でどの基準を使うかが重要。誤情報拡散の原因は善意だけでなく、感情的反応や同調圧力など複数あると指摘した。

- はじめに

- 総務省のICTリテラシー調査とテレビ出演の経緯

- ChatGPTによる偽情報拡散の3つの理由

- 正しさを判断する4つの軸

- 目的に応じた10の正しさの切り口

- おわりに

- よくある質問(Q&A)

はじめに

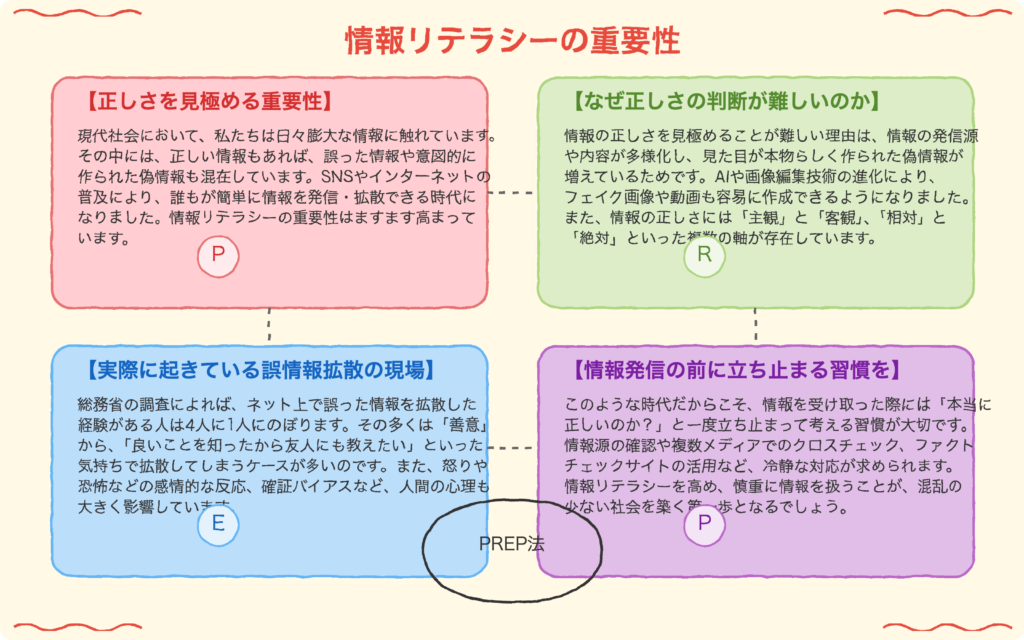

現代社会において、私たちは毎日膨大な量の情報に触れています。SNSやインターネットの普及により、誰でも簡単に情報を発信・拡散できるようになった一方で、偽情報や誤情報の問題も深刻化しています。総務省の調査によると、4人に1人が誤った情報をネットで拡散した経験があるという結果が出ており、これは現代社会が直面する重要な課題となっています。

本記事では、ネットビジネス・アナリストの横田秀珠氏がテレビ取材で語った内容をもとに、「正しさとは何か」という根本的な問題について深く掘り下げていきます。情報リテラシーの専門家として長岡造形大学で教鞭を取る同氏の視点から、私たちがどのように情報と向き合い、何を基準に「正しさ」を判断すべきなのかを考察していきます。

総務省のICTリテラシー調査とテレビ出演の経緯

2025年5月13日、総務省からICTリテラシーに係る実態調査の結果が公表されました。この調査は現代社会における情報リテラシーの実態を明らかにするもので、特に注目すべき結果として「4人に1人が誤った情報をネットで拡散したことがある」という統計が発表されました。

この発表を受けて、新潟のテレビ局NSTでは特集番組を組み、情報リテラシー論の専門家である横田秀珠氏にインタビューを行いました。約1時間に及ぶ取材の中で、偽情報拡散の背景にある人間心理や、情報の真偽を見極める方法について詳しく語られましたが、実際にテレビで放映されたのはその中のわずか1分程度でした。

放映された内容では、AIによる画像生成技術の発達により、火事やビル倒壊などの偽画像が簡単に作成できるようになった現状について触れられました。また、人々が善意から「いいことを聞いたから友達にも教えてあげなきゃ」という気持ちで情報を拡散してしまうことが、偽情報拡散の大きな要因であることが説明されました。さらに、会ったこともない相手からの情報をどこまで信じるかについて、「少し疑ってみることも大事」という提言がなされました。

ChatGPTによる偽情報拡散の3つの理由

テレビ局からの取材依頼には、偽情報拡散に関する3つの重要な質問が含まれていました。これらの質問に対してChatGPTに回答してもらった結果、非常に包括的で詳細な分析が得られました。

1. 偽・誤情報を見分けることの難しさとは?

現代は誰でも情報発信ができる時代となり、見た目が本物らしく作られた偽情報も多く出回っています。情報源が明示されていない、信頼性の低いサイトからの発信、一部の事実に基づいて歪曲された情報が真実のように見える、AIや画像編集技術の進化によりフェイクがリアルになっているなど、専門家でも見分けが困難な場合があります。

2. 真偽のわからない情報にどう対処すればいいか?

情報の真偽が不明な場合は、すぐに信じたり共有したりせず、「一呼吸置く姿勢」が重要です。具体的には、情報源の確認(どこの誰が発信しているのか、公的な発表か)、他のメディアでも同じ内容が報じられているかのクロスチェック、感情を煽るような表現がないかの注意、信頼できるファクトチェックサイトの活用などが挙げられます。

3. なぜ人は真偽のわからない情報を拡散してしまうのか?

これは人間の心理が大きく関係しており、主な要因として善意(「これは大変だ、誰かに知らせなきゃ」と思う気持ち)、感情的反応(怒りや恐怖を感じると、脳が冷静な判断より先に反応)、同調圧力や承認欲求(「みんながシェアしてるから自分も」「注目されたい」)、確証バイアス(自分が信じたい内容だったため、確認せずに信じてしまう)があります。

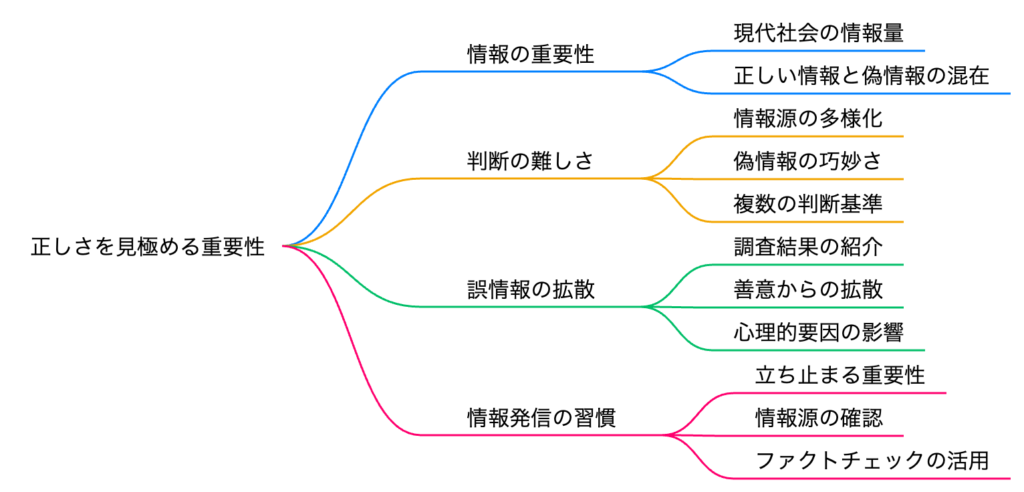

正しさを判断する4つの軸

横田氏は「正しさ」について深く考察し、4つの基本的な軸を提示しました。これらの軸を理解することで、私たちはより多角的に情報を評価できるようになります。

主観と客観の2軸

主観的な正しさとは、自分の信念、感情、経験に基づいた判断です。自分が生きてきた証として正しいと感じることは、個人にとって重要な判断基準となります。しかし、これだけでは「あなたの感想ですか?」と言われてしまう可能性があります。

一方、客観的な正しさは、法的要素、科学的要素、社会的合意などに基づくものです。これらは個人の感情を超えた、より普遍的な基準として機能します。

相対と絶対の2軸

相対的な正しさは、文脈、文化、価値観、風習などから見て判断されるものです。文化や時代によって変わる可能性があります。

絶対的な正しさは、数学的真理や自然法則のような、確固たる普遍的なものです。これらは時代や文化を超えて変わらない真理とされています。

情報を受け取った際には、これら4つの軸(主観、客観、相対、絶対)から考えることで、より包括的な判断が可能になります。

目的に応じた10の正しさの切り口

正しさは目的によって変わるという重要な視点から、横田氏は10の切り口を提示しました。

1. 科学・論理・合理性 実証可能な事実や論理的整合性に基づいた正しさです。客観性を追求しますが、完全な普遍性や不変性が保証されるわけではありません。特に最近では、科学的に証明されたとされることが、実際には資金提供者や権力の影響を受けている可能性も指摘されています。

2. 法律 国家や社会が定めた制度としての正しさです。法治国家である以上、法律に基づく判断は重要ですが、時代や地域により変化する相対的なものでもあります。法改正が行われることは、当時の正しいと現在の正しいが変わっていることを示しています。

3. 資金提供者・スポンサー お金を出している人や組織の利害に沿った正しさです。資金源への依存から反対意見が出にくく、判断がスポンサーの意向に偏りやすいという問題があります。情報の裏にどのようなお金の流れがあるかを知ることで、真の正しさを見極めることができます。

4. 権力・威圧 地位、権力、強制力を背景に押しつけられる正しさです。批判や検証が難しく、正当性が歪められる危険があります。言論統制や表現の自由がない状況では、真の正しさが見えなくなる可能性があります。

5. 多数派・同調圧力 人数の多さや世論によって支持される正しさです。「みんながそう言うから」と感じやすく、少数意見が埋もれてしまうことがあります。SNSの普及により、この傾向はより強まっています。コロナ禍での「マスク警察」などは、この同調圧力による正しさの例と言えるでしょう。

6. 宗教・信仰 神や教義に基づいた正しさです。絶対的・普遍的と信じられることが多く、歴史的にも社会的影響が大きいものです。しかし、異なる宗教間では正しさの基準が異なるため、対立の原因となることもあります。

7. 倫理・道徳 人間社会における「良い・悪い」「善・悪」に関する共通認識です。宗教とは異なり、世俗的な文脈での「正義」を指します。しかし、「嘘も方便」という言葉があるように、状況によっては一般的な道徳に反する行為が正しい場合もあります。

8. 文化・慣習・伝統 長年の生活様式や価値観に基づく判断基準です。地域や民族によって異なり、日本人の価値観と他国の価値観は必ずしも一致しません。グローバリズムの進展により、統一的な基準を求める動きがありますが、これも正しさの定義の問題として議論されています。

9. 個人の感情・経験 主観的な「私はこう思う」という価値観です。内的正しさやアイデンティティとの関係が深く、個人の尊厳に関わる重要な要素です。

10. AI・アルゴリズム データやロジックに基づいた判断が正しいとされる場面が増加しています。しかし、人間の倫理や文脈の理解とは異なる判断をする可能性があります。有名な「トロッコ問題」のように、AIには解決できない倫理的な判断も存在します。

これらの切り口により、会話では共感されるものが正しく、法廷では法律が基準となり、科学においては論理と合理性が重視されるなど、場所と目的によって正しさの基準が変わることが明確になります。

おわりに

情報化社会において「正しさとは何か」という問題は、私たち一人ひとりが向き合うべき重要な課題です。本記事で紹介した4つの軸(主観・客観、相対・絶対)と10の切り口は、情報を多角的に評価するための有効なフレームワークです。

重要なのは、自分が正しいと思っていることを無条件で他人に拡散することの危険性を理解することです。相手がどのような基準で正しさを判断するかは人それぞれ異なるため、自分の正しさを押し付けることは基本的に無意味、あるいは有害である可能性があります。

情報を受け取り、判断し、発信する際には、常に複数の観点から検証する姿勢が求められます。また、専門家の意見であっても絶対的な正しさを保証するものではないという謙虚さを持つことが大切です。

最終的に、情報リテラシーの向上とは、単に偽情報を見分ける技術を身につけることではなく、「正しさ」という概念の複雑さと相対性を理解し、それに基づいて慎重に行動することなのです。この理解が広まることで、より健全で建設的な情報社会の実現に向けて前進できるでしょう。

よくある質問(Q&A)

Q1: なぜメディアは専門家の意見を一部しか報道しないのですか?

A1: メディアには放送時間や紙面の制約があり、複雑な内容を短時間で伝える必要があります。また、視聴者にとって分かりやすいポイントに焦点を当てる傾向があります。さらに、スポンサーや権力者の意向、視聴率への配慮なども影響する場合があります。重要なのは、報道された内容が専門家の意見の一部であることを理解し、より詳しい情報を求める姿勢を持つことです。

Q2: AI(ChatGPT)の回答は信頼できるのでしょうか?

A2: AIの回答は、学習データに基づいた世間の大多数の意見を代弁していることが多く、必ずしも正しいとは限りません。AIは膨大なデータから統計的に最も適切と思われる回答を生成しますが、最新情報の不足、バイアスの問題、文脈理解の限界などがあります。AIの回答は参考程度に留め、他の情報源とのクロスチェックを行うことが重要です。

Q3: 情報の「正しさ」を判断するとき、最も重要な基準は何ですか?

A3: 単一の基準はありません。本記事で紹介した4つの軸と10の切り口を総合的に考慮することが重要です。ただし、目的に応じて重視すべき基準は変わります。例えば、法的判断では法律が最重要ですが、科学的事実を求める場合は実証性が重要になります。常に複数の観点から検証し、情報源の信頼性、利害関係の有無、他の情報との整合性などを確認することが大切です。

Q4: SNSで情報を共有する前に気をつけるべきことは何ですか?

A4: まず「一呼吸置く」ことです。具体的には、情報源の確認(誰が発信したか、信頼できるソースか)、他のメディアでの報道確認(クロスチェック)、感情的になっていないかの自己確認、ファクトチェックサイトでの検証などを行いましょう。また、その情報を共有することで誰にどのような影響を与えるかを考え、確証がない情報は「未確認情報として」などの注釈をつけることも重要です。

Q5: 自分の「正しさ」と他人の「正しさ」が違う場合、どう対処すべきですか?

A5: まず、正しさが相対的なものであることを理解し、相手の立場や背景を考慮することが大切です。対話を通じてお互いの価値観や判断基準を理解し合う努力をしましょう。議論の際は感情的にならず、事実に基づいて冷静に話し合うことが重要です。全ての意見が一致する必要はなく、「異なる正しさが存在する」ことを受け入れる寛容さも必要です。最終的に、自分の考えを押し付けるのではなく、相手が自分で判断できるよう情報を提供することが建設的なアプローチと言えるでしょう。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=RNIg9qfywd4

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

総務省「ICTリテラシーに係る実態調査」で新潟テレビ局NSTから取材

📺 総務省ICTリテラシー調査

2025年5月13日に総務省が発表した実態調査。4人に1人が誤った情報をネットで拡散したことがあるという結果が話題に。情報リテラシー教育の重要性を示唆し、メディアで注目される契機となった調査報告書。

🤔 正しさの多軸性

正しさを主観・客観、相対・絶対の2軸で分析する考え方。主観的正しさは個人の信念や経験、客観的正しさは法的・科学的要素。相対的正しさは文脈や文化、絶対的正しさは数学的真理に基づく多面的な判断基準。

🔬 科学・論理・合理性

実証可能な事実や論理的整合性に基づいた正しさの基準。しかし近年では、資金提供者や権力によって科学的正しさが歪められる可能性があり、完全に信頼できる普遍的基準ではないという問題も指摘されている。

⚖️ 法律・ルール

国家や社会が定めた制度としての正しさ。時代や地域で変化する相対的なもので、法改正や憲法改正により正しさの基準が変わることを示している。法治国家の基準でありながら絶対的ではない相対性を持つ。

💰 資金提供者・スポンサー

お金を出している人や組織の利害に沿った正しさ。資金源への依存により、反対意見が出にくくなり判断がスポンサーの意向に偏りやすい。情報の裏にあるお金の流れを知ることで真偽を見極める重要な視点。

👥 多数派・同調圧力

人数の多さや世論によって支持される正しさ。「みんながそう言うから」という理由で少数意見が埋もれてしまう現象。SNS時代において特に顕著で、マスク警察などコロナ禍での同調圧力が典型例として挙げられる。

🛐 宗教・信仰

神や教義に基づいた絶対的・普遍的と信じられる正しさ。自分の宗教が正しく他は間違いとする排他性を持ちやすく、歴史的にも社会的影響が大きい。食事制限など具体的な行動規範にも現れる価値判断基準。

🌍 文化・慣習・伝統

長年の生活様式や価値観に基づく判断基準で、地域や民族によって大きく異なる。日本人の価値観と他国の価値観の違いを例に、グローバリズムによる価値観の統一化への疑問も投げかけている。

🤖 AI・アルゴリズム

データやロジックに基づいた判断が正しいとされる場面が増加中。しかし人間の倫理や文脈の理解とは異なり、トロッコ問題のような道徳的ジレンマを解決できない限界がある。AIの判断も完全ではない。

🎯 目的による正しさの変化

会話では共感が、法廷では法律が、科学では論理が正しさの基準となる。どの場面でどういう目的かによって正しさの定義が変わるため、情報発信時には相手がどう判断するか不明であることを意識すべきという重要な指摘。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/GJ7U1fQQkGU

総務省「ICTリテラシーに係る実態調査」で新潟テレビ局NSTから取材

現代社会は情報過多であり、SNS等の普及で誤情報も拡散しやすい。偽情報は巧妙化し、正しさの基準も主観や立場、文化で変化するため判断は難しい。総務省調査では4人に1人が誤情報を善意で拡散した経験があり、背景には怒り等の感情や同調圧力、確証バイアスといった心理、発信者の利害や価値観が影響する。情報発信前に情報源確認やクロスチェック、ファクトチェックサイト活用で冷静に対応し、主観だけでなく多角的視点を持つことが重要だ。情報リテラシー向上が混乱の少ない社会を築く。

1. 正しさを見極める重要性

現代社会は、かつてないほど情報に満ち溢れています。その大きな要因として、SNSやインターネットの飛躍的な普及が挙げられます。これらの技術は、誰もが容易に情報を発信し、瞬時に広範囲へ拡散することを可能にしました。この変化は、情報の民主化や多様な意見の可視化といった恩恵をもたらす一方で、情報の質に対する新たな課題も生んでいます。発信のハードルが下がったことで、専門的な知識や裏付けのない情報、あるいは意図的に操作された誤情報や虚偽情報も、正しい情報と同様に流通しやすくなりました。

このような情報過多の状況において、私たち一人ひとりに求められるのが「情報リテラシー」です。情報リテラシーとは、情報を主体的に収集・分析し、その真偽や価値を批判的に吟味し、適切に活用する能力を指します。特に、SNS上では感情的な言説や未確認情報が拡散されやすく、それらを鵜呑みにしてしまうと、誤った認識に基づいて判断を下したり、意図せず誤情報の拡散に加担してしまったりする危険性があります。

したがって、目にする情報を無批判に受け入れるのではなく、一度立ち止まり、発信源は誰か、根拠は何か、他の情報と矛盾はないかなど、冷静に判断する姿勢が不可欠です。この情報リテラシーを養うことは、誤情報に惑わされず、より正確な理解に基づいて行動するための自己防衛手段であると同時に、健全な情報社会を築くための市民としての責任でもあると言えるでしょう。情報の洪水の中で溺れることなく、有益な情報を的確に選び取るためには、情報リテラシーの向上が現代を生きる私たちにとって喫緊の課題なのです。

2. なぜ正しさの判断が難しいのか

2.1 情報の多様化

現代において、情報が正しいかどうかを判断することは、以前にも増して困難になっています。その一因として、情報発信源と内容の著しい多様化、そして何よりも偽情報の巧妙化が挙げられます。かつては新聞やテレビといったマスメディアが情報発信の主要な担い手であり、一定の信頼性が担保されていました。しかし、インターネットの普及により、個人ブログ、SNS、匿名掲示板など、誰でも自由に情報を発信できるプラットフォームが爆発的に増加しました。これにより、多様な視点や専門的な情報に触れる機会が増えた一方で、発信者の意図や信頼性を見極めることが格段に難しくなっています。

さらに深刻なのは、偽情報の作成技術が高度化し、ますます巧妙になっている点です。特に、AI技術の進化は、本物と見分けがつかないほど精巧なフェイク画像やフェイク動画の生成を可能にしました。いわゆる「ディープフェイク」と呼ばれる技術は、特定の人物が実際には言ってもいないことを言っているかのように見せかける動画を作成でき、悪用されれば個人の名誉を著しく毀損したり、社会的な混乱を引き起こしたりする可能性があります。これらの偽情報は、視覚的に訴えかける力が強いため、多くの人が疑うことなく信じてしまいやすいという危険性を孕んでいます。

このように、情報発信の主体が多岐にわたり、かつ偽情報が技術的に洗練されてくると、私たちは目にする情報一つひとつに対して、より一層慎重な吟味を求められます。単に情報の内容だけでなく、それがどこから発信されたのか、どのような意図で作成されたのか、そして不自然な加工が施されていないかといった点にまで注意を払い、多角的に検証する姿勢が不可欠です。

2.2 正しさの基準の複雑さ

「正しさ」の判断を難しくしているもう一つの要因は、その基準自体が非常に複雑で、多岐にわたる軸によって構成されている点です。多くの場合、「正しい」か「誤り」かは、単純な二元論で割り切れるものではありません。まず、個人の感情や経験に基づく「主観的な正しさ」と、事実やデータ、論理に基づいて客観的に検証可能な「客観的な正しさ」が存在します。ある人にとっては正しいと感じられることでも、別の人にとってはそうではない、ということは日常的に起こり得ます。

さらに、「相対的な正しさ」と「絶対的な正しさ」という軸も考慮しなければなりません。文化や慣習、社会規範によって「正しい」とされることは異なり、ある社会では許容される行為が、別の社会では非難されるといったことは珍しくありません。これが相対的な正しさです。一方で、普遍的な人権や倫理観など、多くの人々が共有すべき絶対的な価値基準も存在すると考えられています。

加えて、科学的な見地からの正しさ、法律的な観点からの正しさ、社会通念としての正しさ、文化的な背景に基づく正しさ、そして個人の道徳観や価値観に基づく正しさなど、判断の際にはこれらの多様な基準が複雑に絡み合います。例えば、ある行為が法律的には問題なくても、社会通念上は不適切と見なされることもありますし、科学的には効果が証明されていない民間療法が、特定の文化圏では伝統的に正しい治療法として受け入れられている場合もあります。

そして重要なのは、これらの「正しさ」の基準は固定的なものではなく、時代や社会の変化、個人の立場や目的によっても変化しうるという点です。かつては正しいとされていた価値観が、現代では見直されることも少なくありません。このように、正しさの基準が多様かつ流動的であるからこそ、一面的な見方で判断せず、多角的な視点から物事を捉え、状況に応じて適切な基準を適用する柔軟性が求められるのです。

3. 実際に起きている誤情報拡散の現場

3.1 総務省の調査結果「誤情報の拡散経験」

誤情報の拡散は、もはや一部の特殊な人々だけの問題ではなく、私たちの日常生活に深く浸透している現実があります。総務省が定期的に実施している調査によれば、驚くべきことに、インターネット利用者のうち約4人に1人が、過去に誤情報や不確かな情報をSNSなどで拡散してしまった経験があると報告されています。この数字は、誤情報がいかに広範囲に、そして容易に人々の手によって広められているかを示しており、決して他人事として片付けられる問題ではないことを物語っています。

さらに注目すべきは、これらの誤情報を拡散した人々の動機です。調査結果からは、必ずしも悪意を持って情報を広めようとしたわけではなく、むしろ「善意」から拡散してしまったケースが多いことが明らかになっています。「多くの人に知らせたい」「役に立つ情報だと思った」「誰かを助けたい」といった良かれと思っての行動が、結果として誤情報の拡大に寄与してしまっているのです。例えば、災害時に不安を煽るようなデマ情報や、健康に関する不確かな情報などが、善意によって拡散されやすい典型的な例として挙げられます。

この「善意による拡散」という事実は、私たちが情報に接する際の心構えについて重要な示唆を与えてくれます。つまり、たとえ良心的な動機であったとしても、情報の真偽を十分に確認しないまま拡散行為に及ぶことは、意図せず社会に混乱や不利益をもたらす可能性があるということです。自分自身が誤情報の拡散者にならないためには、情報を発信する前に一度立ち止まり、その情報が本当に正確で信頼できるものなのかを慎重に吟味する姿勢が、これまで以上に求められていると言えるでしょう。

3.2 誤情報拡散の心理的要因

誤情報がこれほどまでに容易に拡散してしまう背景には、人間の心理的な特性が深く関わっています。私たちは情報を処理し、他者と共有する際に、必ずしも論理的かつ冷静に判断しているわけではありません。むしろ、感情や社会的な欲求、認知の偏りといった心理的要因が、情報拡散の行動に大きな影響を与えているのです。

その一つが、感情的な反応です。特に、怒りや恐怖、不安といった強い感情を喚起するような情報は、人々の注意を引きやすく、内容の真偽を吟味する前に反射的に共有されやすい傾向があります。衝撃的なニュースやスキャンダラスな話題は、感情を揺さぶり、冷静な判断力を鈍らせることで、誤情報であっても急速に広まる土壌を提供します。

また、周囲の人々と同じ意見や行動をとろうとする同調圧力も、誤情報拡散の一因となります。自分の所属するコミュニティやSNSのタイムラインで特定の情報が多数派の意見として流通していると、それに異を唱えることに抵抗を感じたり、自分もその情報に賛同し、共有することで集団への帰属意識を高めようとしたりする心理が働くことがあります。

さらに、承認欲求も無視できません。新しい情報や注目度の高い情報をいち早く他者に伝えることで、周囲からの関心や評価を得たいという欲求が、情報の真偽確認を怠らせ、安易な拡散行動を促すことがあります。そして、確証バイアスと呼ばれる認知の偏りも厄介な問題です。これは、自分の既存の信念や価値観を支持する情報を無意識のうちに探し求め、肯定的に受け入れやすい一方で、それに反する情報は無視したり軽視したりする傾向を指します。このバイアスにより、誤った情報であっても自分の考えと一致していれば、それを正しいと信じ込み、積極的に拡散してしまうのです。これらの心理的要因を理解することは、誤情報拡散のメカニズムを把握し、対策を講じる上で不可欠です。

3.3 情報の背景の複雑さ

私たちが日々接する情報が、なぜそのような内容で、誰によって発信されているのかを考えるとき、その背景にある複雑な利害関係や多様な価値観の影響を無視することはできません。情報は真空状態で存在するわけではなく、必ず何らかの意図や目的を持って生み出され、流通しています。その背後関係を理解することは、情報の「正しさ」を見極める上で極めて重要です。

例えば、企業が発信する情報には、自社製品やサービスの販売促進という明確な経済的利害が関わっている場合があります。いわゆるスポンサーシップや広告記事、インフルエンサーマーケティングなどはその典型であり、一見中立的に見える情報でも、特定の意図に基づいて構成されている可能性があります。また、政治的なプロパガンダや特定の思想を広めるための情報操作も存在し、権力を持つ組織や団体が、自らに都合の良い情報を流布し、世論を誘導しようと試みるケースも見られます。これらの情報は、発信者の利害に沿うように巧妙に編集・加工されていることが多く、その本質を見抜くには注意深い分析が必要です。

さらに、文化や宗教といった価値観の違いも、情報の発信や解釈に大きな影響を与えます。ある文化圏では当然とされる習慣や考え方が、別の文化圏では奇異に映ったり、誤解を生んだりすることがあります。国際的なニュースや異文化に関する情報を扱う際には、こうした文化的背景を理解し、特定の価値観に基づいた一方的な断定を避ける姿勢が求められます。宗教的な信条が絡む情報は、特にデリケートであり、信者にとっては絶対的な真実であっても、他の価値観を持つ人々にとっては受け入れがたい場合もあります。

このように、情報には発信者の利害や特定の価値観が色濃く反映されることがあります。そのため、私たちは情報を受け取る際に、その情報が誰によって、どのような目的で、どのような背景のもとに発信されたのかを常に意識し、多角的な視点からその信頼性を吟味する必要があるのです。

4. 情報発信の前に立ち止まる習慣を

4.1 冷静な対応の重要性・一度立ち止まって考える習慣

情報が瞬時に拡散される現代社会において、私たちは感情的な反応や衝動的な行動に流されることなく、冷静に対応する能力を養うことが極めて重要です。特にSNSなどで衝撃的な情報や共感を呼ぶ情報に触れた際、すぐに「いいね」を押したり、シェアしたりする前に、一度立ち止まって深く考える習慣を身につける必要があります。この一呼吸が、誤情報の拡散を防ぎ、より思慮深い情報行動へと繋がります。

具体的に立ち止まって考えるべきこととして、まず「情報源の確認」が挙げられます。その情報は公式な機関や信頼できる報道機関から発信されたものか、それとも匿名の個人や出所の不明なアカウントによるものかを確認するだけでも、情報の信頼性はある程度判断できます。次に、「複数メディアでのクロスチェック」も有効な手段です。一つの情報源だけを鵜呑みにせず、他の新聞社、テレビ局、信頼性の高いウェブサイトなど、複数の情報源で同じ事柄がどのように報じられているかを比較検討することで、情報の偏りや誤りを発見しやすくなります。

さらに、「ファクトチェックサイトの活用」も推奨されます。近年、国内外で多くのファクトチェック機関が活動しており、社会的に関心の高い情報やデマの疑いがある情報について、その真偽を検証し、結果を公開しています。これらのサイトを参照することで、専門的な知見に基づいた客観的な情報を得ることができます。

こうした具体的な行動は、感情に流されず、情報を客観的に分析しようとする冷静な姿勢から生まれます。情報に接した際に、反射的に行動するのではなく、一度深呼吸をして、「この情報は本当に正しいのか」「拡散することでどのような影響があるのか」と自問する習慣を日頃から意識することが、誤情報に惑わされないための第一歩となるのです。

4.2 正しさの基準の理解・自分の主観だけで情報を拡散しない

情報を発信する際には、それが他者に与える影響を考慮し、自身の主観や思い込みだけで安易に拡散することの危険性を深く認識する必要があります。「正しさ」という概念は、前述の通り非常に多面的であり、絶対的なものではありません。ある情報が自分にとっては「正しい」あるいは「有益」と感じられたとしても、それはあくまで個人の価値観や経験、置かれた状況に基づいた判断であることが多いのです。

重要なのは、「正しさ」の基準が情報を受け取る人の目的や立場、文化的背景によって大きく変化しうるという事実を理解することです。例えば、ある特定の政治的信条を持つ人にとっては正当な主張であっても、異なる信条を持つ人にとっては偏向した意見と映るかもしれません。また、ある文化圏では常識とされる振る舞いが、別の文化圏では非常識と見なされることもあります。このように、情報の受け手が変われば、その情報の解釈や評価も変わる可能性があることを念頭に置くべきです。

特に、多くのフォロワーを持つインフルエンサーや、社会的に影響力のある立場にいる人々は、自身の発言が広範囲に影響を及ぼすことを自覚し、情報発信には細心の注意を払う責任があります。自分の主観的な意見や未確認の情報を、あたかも客観的な事実であるかのように発信することは、誤解を招き、時には社会的な混乱を引き起こす原因にもなりかねません。

したがって、情報を拡散する前には、自分の判断が主観に偏っていないか、多様な立場の人々に配慮できているか、そしてその情報が社会に対してどのような影響を与えうるのかを多角的に検討する姿勢が求められます。自分の「正しさ」を絶対視せず、他者の視点や価値観を尊重し、慎重に情報を扱うことこそが、責任ある情報発信の基本と言えるでしょう。

4.3 混乱の少ない社会の構築

誤情報やデマの蔓延による社会の混乱を最小限に抑え、より建設的で信頼性の高い情報空間を構築するためには、私たち一人ひとりの情報リテラシーの向上が不可欠です。情報リテラシーとは、単に情報を読み書きする能力だけでなく、情報の本質を見抜き、批判的に評価し、倫理観を持って適切に活用するための総合的な能力を指します。この能力を高めることが、健全な情報化社会の実現に向けた最も根本的な解決策の一つと言えるでしょう。

情報リテラシーを向上させるためには、まず、情報源の信頼性を評価するスキルを磨く必要があります。発信者は誰か、その専門性や実績はどうか、情報に偏りはないかといった点を冷静に見極める訓練が重要です。また、感情的な情報や扇情的な見出しに惑わされず、客観的な事実と主観的な意見を区別する能力も養わなければなりません。さらに、誤情報を拡散することの社会的影響を理解し、安易な共有を避ける倫理観を持つことも情報リテラシーの重要な要素です。

このような情報リテラシーは、学校教育の早い段階から体系的に学ぶ機会を提供するとともに、家庭や地域社会、企業など、社会全体でその重要性を共有し、継続的に学び続ける環境を整備していく必要があります。メディア自身も、質の高い情報提供に努めるとともに、市民の情報リテラシー教育を支援する役割を担うべきでしょう。

慎重に情報を扱い、その真偽を吟味し、責任を持って情報を活用する市民が増えることで、誤情報が拡散する余地は狭まります。そして、多様な情報の中から本当に価値のある情報を見つけ出し、それに基づいて建設的な対話や意思決定が行われるようになれば、社会全体の知性が向上し、より豊かで混乱の少ない社会の実現に繋がるはずです。情報リテラシーの向上は、現代社会に生きる私たち全員の課題であり、より良い未来を築くための投資でもあるのです。

#ICTリテラシー #情報リテラシー #横田秀珠 #ITリテラシー #メディアリテラシー #情報リテラシー論 #長岡造形大学 #総務省 #ICTリテラシーに係る実態調査 #NST