音楽生成AIアーティストSunoP横田秀珠で音楽イベントに出演

先日は完全に打ちのめされて

反省だらけのライブだった

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

こんな場所で行いました。

https://www.youtube.com/watch?v=L0kORbN9S5k

さて、本題です。

2025年10月19日、JOMONの風2025-ノーコンセントライブ-

in なじょもん縄文ムラにSunoP横田秀珠として出演しました。

https://www.najomon.com/page_event/index.php?id=1758168298

JOMONの風2025 -ノーコンセントライブ-

■開 催 日 — 2025/10/19

■開催時間 — 17:30~22:00

■料 金 — (無料)

■会 場 — なじょもん 縄文ムラ を舞台にJOMONに魅せられたアーティストが、電気が使えない竪穴住居で楽器を演奏しながら歌います。 森とともに生きた人々に思いをはせ、JOMONの風を感じてください。

【アーティスト】 横田 秀珠(よこた・しゅうりん)|AI音楽・映像上演|新潟市 デジタル表現と生成系技術を横断するネットビジネス・アナリスト。AI生成の歌声・映像作品をプロジェクションで上映し、竪穴住居という“最古の器”と最先端メディアを接続するキュレーションを担う。

当日の映像をYouTubeに公開しました。

https://www.youtube.com/watch?v=rr6oUOczJsI

当日のセットリスト(セトリ)による再生リストです。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCj5uF0jg6jlp8Ha3pStHADFHx0wTp1aR

【セットリスト】

縄文ムラ featuring Milia

縄文の風 / Milia

縄文の知恵

火焔土器 / Milia

Jomon Civilization / Milia

縄文の教え / Milia

縄文土器

縄文文明

音楽生成AIアーティストSunoP横田秀珠で音楽イベント出演

📅 開催日: 2025年10月19日

🎭 アーティスト名: SunoP(スーノピー)

🤖 プロデュースキャラクター: Milia(ミリア)

🏛️ 会場: 縦穴式住居内でのノーコンセントライブ

⏱️ 持ち時間: 30分(20:15-20:45 ※15分押し)

🎬 使用技術: 音楽生成AI(Suno)+ 動画生成AI + プロジェクター投影

縄文をテーマにした英語詞の楽曲を、動画生成AIで作った映像と共に披露

他のアーティストは全員生演奏(電源なし)、自分だけがAI×映像のスタイル

動画生成AIでMiliaが挨拶「音楽生成AIのライブお楽しみください」

音楽生成AI(Suno)で作った縄文テーマの英語詞楽曲を複数曲披露

※10秒単位の動画生成AIで作った映像をループ再生

動画生成AIでMiliaが締めの挨拶「ありがとうございました」

生身のアーティストの演奏とパフォーマンスを見て完全に打ちのめされた

人間の圧倒的な潜在能力に生成AIが圧倒された30分間でした

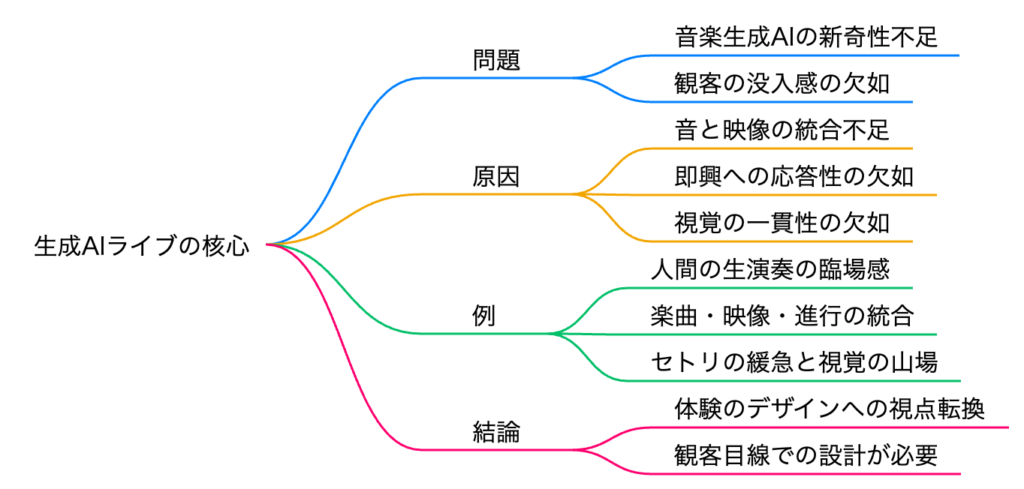

問題: アーティスト活動に満点はない

どこまでやっても「もっとこうしたらいい」が続く、キリがない状態

• イベント時間: 30分 = 1,800秒

• 動画生成AI: 1回につき約10秒

• 必要な動画数: 理論上180本

• 実際の制作: 時間不足で完璧には作れず

問題: アドリブで内容を変えることができない

✅ 参加者に合わせてセトリ変更

✅ コール&レスポンス可能

✅ 曲数・曲順を柔軟に調整

✅ お子さん向けに演奏変更

❌ 事前制作した映像のみ

❌ 変更・調整は不可能

❌ 15分押しにも対応できず

❌ ライブ感の欠如

ボーカロイドライブは曲変更できなくても成功している。では何が違うのか?

→ 知名度と期待値の差だと気づいた

問題: お客さんは「聞きに来ている」のではなく「見に来ている」

問題: 自分も曲もアーティストも知らないが前提だった

❌ 横田秀珠(SunoP)を知らない

❌ 楽曲を一曲も知らない

❌ Miliaというキャラクターも知らない

→ 完全アウェイ状態

• 代表曲・ヒット曲をセトリに入れる

• みんなが知ってる曲をカバーする

• 「曲は知ってるけど歌ってる人は知らない」戦略

→ 今回はこれを一切やらなかった 反省

問題: 世界発信のつもりで作った英語詞が裏目に

素晴らしい楽曲だからこそ聞いてほしかった

→ お客さんにとって辛い体験に

問題: 同じ歌詞の曲が複数あったことに気づかれた

Sunoは1回のプロンプトで2曲同時生成される

同じ歌詞で2曲できて、どちらも良かったから両方使用

😱 結果

初めて聞いた人でも「同じ言い回しが2回あった」と指摘された

「Sunoは同時に2曲生成されて、どちらも素晴らしかったので両方使いました」

→ 説明できれば納得してもらえたかもしれない

→ でも言い訳する場所がない再生ボタンを押すだけのスタイル

問題: 縄文縛りにする意味はあったのか?

縄文縛りなし

自由な楽曲選択

観客の反応に柔軟対応

全曲縄文テーマ

英語詞で統一

こだわりすぎた?

• みんなに聞いてもらえそうな曲を選ぶ

• ヒット曲のAIカバーを披露する

• 「AIでこんなことまでできる」という理解促進を優先

• 音楽生成AIと動画生成AIの可能性を示す

問題: 同じ映像のループは2回転ぐらいが限界

• 動画生成AIは1回10秒しか作れない

• 同じ映像を何度もループ使用

• 違う曲でも同じ映像を使い回し

😰 観客の感覚

知らない人 + 知らない曲 + 知らないアーティスト + さらに同じ映像が2回

→ 耐えられない

もし全ての映像が異なっていたら?

→ 曲もアーティストも知らなくても

→ 映像が衝撃的なら見続けられたかもしれない

問題: リップシンクしてない映像は1分以上は無理

歌唱シーンを無しにする選択肢もあった

縄文生活のイメージ動画だけで構成

↓

曲を中心に聞いてもらう

映像を見たい人は縄文時代のイメージを楽しむ

→ むしろこの方が良かったかもしれない

問題: MCで理解を求めれば耐えられたかもしれない

• 音楽生成AIとは何か

• 動画生成AIの技術的制約(10秒制限)

• 制作の苦労話と工夫

• Miliaというキャラクターの背景

• なぜこのスタイルを選んだのか

• 「すごく感動した」

• 「面白かった」

• 「良かった」

でも…

専門家として見た場合、反省点が多すぎた

講演活動の初期を思い出した

セミナー・講演を始めた頃も同じように反省の連続だった

30分間のライブイベント全体像をYouTubeにアップロード予定

→ ぜひフルでご覧ください

音楽活動 映像制作 AI技術活用 表現力向上

反省を糧に、さらなる成長を目指していきます

音楽生成AIアーティストSunoP横田秀珠で音楽イベント出演

ネットビジネス・アナリスト横田秀珠氏が、音楽生成AIアーティストSunoPとして2025年10月19日の音楽イベントに参加した際の感想と反省を語る。生身のアーティストのパフォーマンスに圧倒され、動画生成AIの制約(10秒単位の制作)、アドリブ不可、映像ループの単調さ、リップシンクの未完成など多くの課題を痛感。観客は彼やアーティストMiliaを知らず、英語詞も理解されず、苦い経験となったが、今後の活動への学びを得た。

- はじめに

- 音楽生成AIアーティスト「SunoP」としての挑戦

- ライブイベントで直面した現実と課題

- 生身のアーティストに圧倒された瞬間

- これからの音楽生成AI活動に向けて

- おわりに

- よくある質問(Q&A)

はじめに

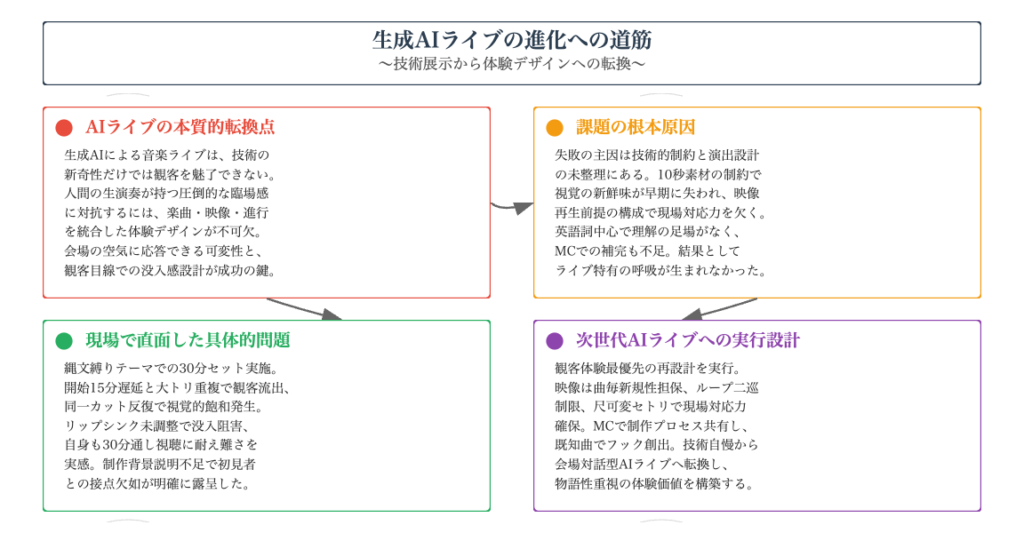

AIが音楽を作り、AIが生成した映像と共にライブパフォーマンスを行う時代が到来している。2025年、その未来はもはや現実のものとなった。しかし、技術的に可能であることと、実際のライブイベントで観客を満足させることの間には、依然として大きな隔たりが存在することを筆者は身をもって体験した。本記事では、音楽生成AIアーティスト「SunoP(スーノピー)」として初めてライブイベントに参加した際の感想と反省を、包み隠さず報告する。この経験は、AI技術の可能性と限界、そして人間のアーティストが持つ圧倒的な力を改めて認識させてくれる、貴重な学びの場となった。完璧を求めて準備したつもりであったが、当日会場で感じたのは、まだまだ未熟さと改善の余地であった。本記事を通じて、音楽生成AIの現状と課題、そしてライブパフォーマンスにおける人間とAIの違いについて、詳細に考察していきたい。

音楽生成AIアーティスト「SunoP」としての挑戦

2025年10月23日木曜日、ネットビジネス・アナリストの横田秀珠として、ネットビジネスに関する情報を15分間の生中継で届けている。本日のテーマは、先日2025年10月19日に開催された音楽イベントに、筆者が音楽生成AIアーティストのSunoP(スーノピー)として参加した時の感想と反省についてである。

このイベントは事前に告知も行っていたが、「ノーコンセントライブ」という非常にユニークな形式で行われた。筆者以外のアーティストは全員、電源なしのコンセントなしの状態で生演奏を披露していた。しかし、筆者だけは音楽生成AIのアーティストという立場で、プロジェクターを使用して映像を投影しながらパフォーマンスを行った。実際に映像を作成して、来場者に視聴してもらうという形式での参加となった。

特筆すべきは、この音楽イベントが縦穴式住居の中で行われたという点である。非常に興味深い空間であり、歴史的な雰囲気の中での音楽イベントは、他では味わえない特別な体験となった。筆者が流した映像には、動画生成AIによる冒頭の挨拶、音楽生成AIで作成した楽曲、そして最後の動画生成AIによる終わりの挨拶が含まれていた。

まず、流した映像の内容について説明する。冒頭の映像では、動画生成AIによって作成されたアーティストの挨拶と、音楽生成AIで作った1曲目、そして最後の動画生成AIによる終わりの挨拶の部分を、編集して紹介した形となっている。

冒頭の映像では、AIキャラクターのミリアが登場し、「皆さんこんにちは、ミリアです。音楽生成AIのライブお楽しみください」という挨拶を行った。そして最後には「皆さん、本日は音楽生成AIのライブ参加ありがとうございました。本当に嬉しいです。これからもよろしくお願いします」という言葉で締めくくられた。映像としては完成されたものを用意し、技術的には問題なく上映することができた。しかし、実際にライブイベントとして成立させるには、多くの課題があることを痛感することになった。

筆者はこのイベントに向けて、音楽生成AIのSunoを使用して楽曲を制作し、動画生成AIを使用して映像を作成した。準備期間中は、新しい技術を駆使したライブパフォーマンスに対する期待と興奮で満ちていた。しかし、実際にイベントが始まり、生身のアーティストたちのパフォーマンスを目の当たりにした時、筆者の認識は大きく変わることになる。

ライブイベントで直面した現実と課題

実際にイベントを経験してみて、正直に言えば反省だらけであった。筆者は生身のアーティストの演奏とパフォーマンスを見て、完全に打ちのめされた。人間の圧倒的な潜在能力に、生成AIが圧倒されたという体験をした。以下、具体的にどのような反省点があったのか、いくつかのポイントに分けて紹介していく。

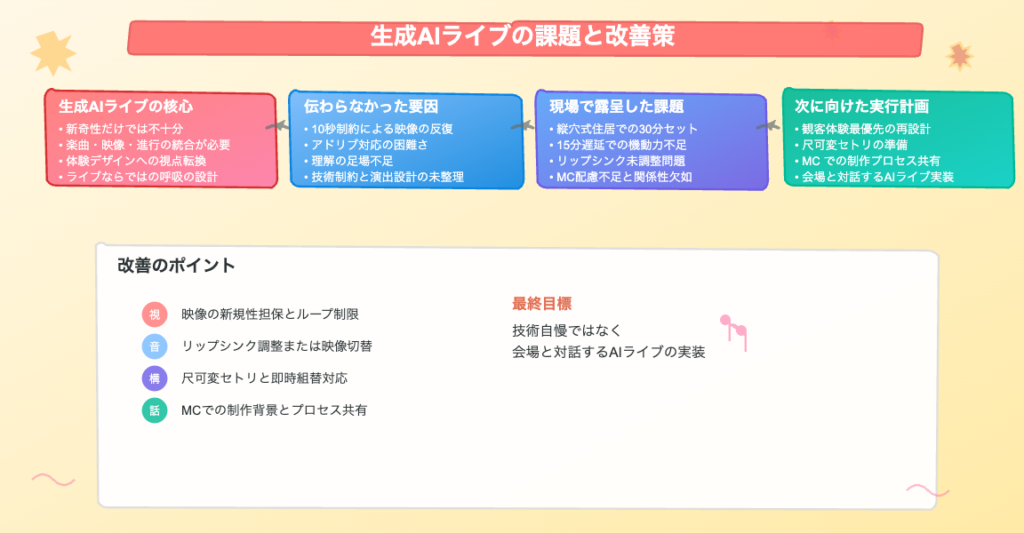

反省点1:アーティスト活動に満点はない

第一の反省点は、アーティスト活動に満点は存在しないという現実である。当日に完成品を来場者に見せるために映像を作成するわけだが、100点満点というものは存在しない。常に「もっとこうしたらいい」「ああしたらいい」という改善点が無限に出てくる。今回お見せした映像の中で、音楽生成AIで作成するのはフルで1曲作れるのだが、動画生成の方は現状まだ一度に10秒程度しか作成できない。

今回は30分のイベントであり、全体で1800秒ある。ということは、10秒の動画であれば180本を作成することができれば完璧だったと考えられるが、そこまでは到底できなかった。時間的制約があったということもあり、その満点が存在しないため、どこまでやれば良いのかという判断が難しく、キリがないというのをまず第一に感じた点である。

反省点2:アドリブで内容を変えることができない

第二の大きな問題は、アドリブで内容を変更することができないという点である。他のアーティストは、参加者の構成に応じて柔軟に対応できる。例えば、お子さんが来場していればお子さんに合わせてセットリストを変更したり、コール&レスポンスを取り入れたり、曲数や曲順を変更したりすることができる。しかし、筆者の場合は映像が事前に固定されているため、それができない。この点で、ライブ特有の臨場感を演出することが困難であった。

ただし、例えば初音ミクのようなボーカロイドのライブイベントは、曲を変更することができなくても成功している事例が存在する。では、それと今回の筆者のパフォーマンスとの違いは何か。この問いは非常に重要であり、後ほど詳しく考察する。

反省点3:聞きに来ているのではなく見に来ている

第三の問題は、観客は「聞きに来ている」のではなく「見に来ている」という点である。筆者は映像を作る専門家ではなく、音楽を作ることで今回呼ばれた。しかし、映像ありでのパフォーマンスを行うことになった。プロジェクターも投影しないで、ただ暗闇の中で音楽を流すだけでは、ライブイベントとして成立しない。だから映像をつけたわけだが、結果として観客は映像を直視して音楽を聴くというスタイルになってしまった。目をつむって想像しながら聞いてくださいというわけにはいかないのである。

実は筆者自身も、この30分の映像を直視して最後まで見切ったということは実際には行っていなかった。このことが当日明らかになった。なぜなら、自分が作った音楽であり、自分が作っている動画であるため、どんな内容かを既に把握している。そのため、ながら見をしたり、よそ見をしたりすることができる。しかし、実際のライブではそれができない。筆者も自分の映像を30分間見てみて、正直に言えば耐えられなかった。何回もスキップしようかと思ったほどである。自分が作ったにもかかわらず、映像のまだ未完成な状態に本当に耐えられず、苦しかったというのが、この30分間の正直な感想であった。

反省点4:自分も曲もアーティストも知らないが前提

第四の問題は、観客が「自分も曲もアーティストも知らない」ことが前提だったという点である。もし、筆者が音楽生成AIとして曲を発表し、自分自身が集客したイベントであれば、知っている人が来ることが前提となる。筆者の作った曲を知らなくても、筆者自身を知っているという前提で集まった観客であれば、まだ状況は異なっていただろう。しかし、今回は筆者も知らない、曲も知らない、さらに筆者がSunoでプロデュースしているMiliaというアーティストも知らないという状態で観客が参加していた。

通常であれば、音楽フェスなどで全く自分がアウェイな場所に行くことになった場合、どう対応するか。一般的には、自分の代表曲やヒット曲を必ずセットリストに入れる、あるいはみんなが知っているようなヒット曲をカバーして、「曲は知っているけど歌っている人は知らない」という形で対応する。しかし、今回はこういったアプローチを取らなかった。これも大きな反省点の一つである。

反省点5:世界中に発信するつもりの英語詞が裏目に

第五の問題として、世界中に発信するつもりで作成した英語詞が、かえって裏目に出てしまったという課題がある。今回のテーマが「縄文」であったため、それを世界に伝えるために、わざわざ英語の歌を作成した。世界の人々に知ってもらいたいという意図で、みんなにも聞いてもらおうと考えた。それがすごく良い曲だったので、余計に多くの人に聞いてもらいたいと思った。しかし、そもそも筆者も知らない、曲も知らない、アーティストも知らないという状態に加えて、今度は歌詞が英語で分からないという状況になってしまった。これは観客からすれば非常に厳しい状況であり、辛い体験となってしまった。

さらに、今回のイベントでは筆者の出演時間が15分ずれ込むというハプニングがあった。当初は20時から20時半の予定だったが、実際には20時15分から始まった。しかし、20時30分からは大トリのアーティストが控えており、終了時刻が固定されていた。次のアーティストは別の会場で時刻通りに始まる必要があった。そのため、15分程度経った段階で、次のアーティスト、つまりより有名で大トリを務めるアーティストの会場へ、観客が流れていくという事態が発生した。この切なさは言葉では表現しきれない。もし15分押したことが事前に分かっていれば、アドリブで曲数を変更するなどの対応ができたはずだが、映像が固定されているため、今回はそれができなかった。これも非常に辛い経験であった。

反省点6:同じ歌詞の曲が複数存在

第六の問題は、楽曲というよりは映像の内容に関わる問題だが、同じ歌詞の曲が複数存在していたという点である。音楽生成AIのSunoで作成する際、一回の生成で2曲できてしまうという特性があり、同じ歌詞の曲が複数できてしまった。これは初めて聞いた人でも気づいてしまうレベルであり、「同じ言い回しが2回あった」ということを実際に指摘された。

満点を求めるのであれば、本当は複数のバリエーションを作成すべきだったが、その時間がなかった。筆者がサボったというか、手を抜いたように感じられた可能性もある。ただし、これはSunoで作成したため同時に2曲ができ、どちらも良かったから使用したという説明を、MC(司会進行)で行えば理解を得られたかもしれない。しかし、一切説明をせずに映像を作成し、再生ボタンを押すだけという形式だったため、そういった言い訳をする場所もなかった。この点も非常に辛かった反省点である。

反省点7:縄文縛りにする意味があったのか

第七の問題として、縄文というテーマに縛る意味が本当にあったのかという疑問がある。今回は全ての楽曲を縄文に関するテーマで作成したわけだが、他のアーティストは縄文の縛りを設けていなかった。つまり、筆者だけがそこまで拘る必要は本当にあったのかという問題である。

それよりは、筆者の中でももっと多くの人に聞いてもらえそうな曲、あるいは先ほど言及したようなヒット曲のカバーなど、AIでこんなカバーができるという形で披露しても良かったのではないかと考える。つまり、生成AI以外でどこまでのことができるのかという理解を求めないと、そもそも音楽生成AIで何ができるかすら分かっていない、動画生成で何ができるかも分かっていないと思われる。この辺りをMCで説明しないと、分からない人が多数いたのではないかと推測される。これはリテラシーの問題でもあると考えられる。

生身のアーティストに圧倒された瞬間

反省点8:同じ映像のループは2回転が限界

第八の問題として、筆者が最もきつかったと感じた点は、同じ映像のループは2回転程度が限界だということである。先ほど視聴者に見てもらった映像は短かったため気づかなかったかもしれないが、動画生成が10秒しかできないため、ループで何回も同じ映像を使用せざるを得なかった。さらに、異なる曲でも同じ映像を使用したりしていた。

そうすると、さすがに観客からすれば、知らない人、知らない曲、知らないアーティストという状況に加えて、さらに同じ映像が2回出てくると、やはり辛いわけである。もし全ての映像が異なっていれば、曲も歌詞もアーティストも知らなくても、映像が衝撃的であれば見続けることができたかもしれない。しかし、それができなかったというのは非常に辛い点であった。

反省点9:リップシンクしていない映像は1分以上は無理

第九の問題として、リップシンク(口の動きと音声の同期)をしていない映像は1分以上見続けるのは無理だという点がある。リップシンクまで編集する時間がなく、今回は実現できなかった。そのため、「口が合っていない」と思われることになる。これも説明する時間や場所がなかったため、非常に辛かった点である。

むしろ、歌唱シーンを無しにして、縄文生活のイメージ動画だけの方が良かったかもしれないと考える。つまり、イメージだけで曲を伝えるのであれば、歌っている映像は一切なしで、縄文がこのような生活だったというものだけを動画生成AIで作成し、それを最初から10秒間程度に細かく分割して全て挟み込み、曲を中心に聞いてもらう。そして映像を見たい人は縄文時代のイメージを受け取るという形にした方が、むしろ良かったのではないかと思われる。

しかし、結局のところ、筆者はMiliaというキャラクターをAIでプロデュースしているということもあり、Miliaのアーティスト像を伝えたいという思いがあった。そのような形にしたわけだが、それは筆者のエゴである。自分のエゴでやったことを、観客がどのぐらい筆者のことを理解しているかという認識のずれがあったということである。これが辛かった点として挙げられる。

反省点10:MCで理解を求めれば耐えられたかもしれない

最後の反省点として、音楽生成AIや制作の苦労話などをMC(司会進行)で語り、理解を求めることができれば、もしかしたら観客は耐えられたかもしれないという点である。もちろん、参加者の中にはすごく感動した、面白かった、良かったという方もいらっしゃった。しかし、筆者が専門家として客観的に見て、当日実際にやってみた結果、反省点が非常に多かったのである。

これは筆者が現在行っているセミナーや講演活動を始めた初期の頃を思い出させた。初期の頃は、やはり反省することが多く、まだまだ自分は未熟だと感じ、もっと表現力を磨かなければいけないと思っていた。音楽活動においても、もう一度改めてその原点に戻り、やはり観客のことをちゃんと考えてやっていかなければいけないということ、そして自分の作品のクオリティをもっと上げないと、まだまだライブイベントに参加できるようなレベルではないということを痛感した。非常に勉強になる経験であった。

これからの音楽生成AI活動に向けて

今回のライブイベント参加を通じて、筆者は多くの貴重な学びを得ることができた。生成AIの技術は日々進化しているが、それをライブパフォーマンスという形で人々に届けるには、まだまだ多くの課題があることが明らかになった。

技術的な側面だけでなく、観客とのコミュニケーション、ライブ特有の臨場感の演出、そして何よりも観客の視点に立った作品作りの重要性を再認識した。音楽生成AIや動画生成AIは確かに素晴らしいツールであるが、それを使いこなし、人々の心を動かすパフォーマンスを創り出すには、アーティストとしての感性と経験が不可欠である。

今後の音楽活動においては、今回の反省点を活かし、以下の点に注力していく予定である。まず、映像の質と量の向上である。動画生成AIの制約がある中で、いかに飽きさせない映像を作成できるか、さらに研究を重ねる必要がある。次に、MCの導入である。映像だけでなく、生の声で観客とコミュニケーションを取り、制作過程や意図を説明することで、理解と共感を得られる可能性がある。

また、セットリストの工夫も重要である。完全に知らない曲ばかりではなく、カバー曲や親しみやすい曲を織り交ぜることで、観客の興味を引き続けることができるだろう。そして、リップシンクなどの技術的な完成度を高めることも継続的な課題である。

筆者の音楽活動、そしてこの映像作成においては、これからも頑張っていく所存である。今回の経験は決して失敗ではなく、次のステップへ進むための貴重な糧となった。引き続き、音楽生成AIアーティストSunoPとして、また動画生成AIを活用したクリエイターとして、活動を続けていく。

なお、今回の音楽イベント30分の全体像については、YouTubeに後日アップロードする予定である。興味のある方は、30分間のフルバージョンをぜひご覧いただきたい。生身のアーティストと音楽生成AIアーティストの違い、そして今後の可能性について、実際の映像を通じて感じ取っていただければ幸いである。

おわりに

音楽生成AIアーティストとして初めてライブイベントに参加した今回の経験は、筆者にとって非常に意義深いものとなった。10個の大きな反省点が浮き彫りになったが、それは同時に、今後の成長の方向性を示してくれる道標でもある。生成AIの技術は確かに進化しているが、それをライブパフォーマンスという形で人々に届けるには、まだまだ人間的な要素、つまりコミュニケーション能力、臨機応変な対応力、そして観客への深い理解が不可欠であることを学んだ。特に印象的だったのは、生身のアーティストたちが持つ圧倒的な存在感とライブ感である。彼らはアドリブで観客に合わせ、空気を読み、その場でしか生まれない特別な瞬間を創り出していた。これはAIにとって現時点では最も難しい領域である。しかし、だからこそ、人間とAIが協働することで新しい可能性が開けるのではないかと考える。今回の反省を糧に、筆者は音楽生成AI活動をさらに深化させていく決意を新たにした。技術の進化を追いながらも、常に観客の視点に立ち、心を動かす作品を創り出していきたい。

よくある質問(Q&A)

Q1: 音楽生成AIで作った曲は、ライブイベントに適していないのでしょうか?

A1: 音楽生成AIで作った曲自体は、ライブイベントに適していないわけではありません。問題は、その見せ方や届け方にあります。初音ミクのようなボーカロイドのライブが成功している例があるように、事前に録音された音楽でもライブイベントは成立します。重要なのは、観客が何を期待しているかを理解し、それに応える演出を行うことです。今回の筆者の場合、観客が筆者や楽曲を全く知らない状態であったこと、MCによる説明がなかったこと、映像のクオリティに課題があったことなどが重なり、満足度の高いパフォーマンスを提供できなかったということです。適切な準備と演出があれば、音楽生成AIの楽曲も十分にライブイベントで活用できると考えています。

Q2: 動画生成AIの10秒という制限は、今後改善される見込みはありますか?

A2: 動画生成AIの技術は急速に進化しており、生成できる動画の長さも徐々に伸びていくことが予想されます。現在は10秒程度が一般的ですが、将来的には数分単位、さらには長尺の動画を一度に生成できる技術が登場する可能性があります。ただし、技術的な制約がある現時点では、その制限の中でいかに質の高いパフォーマンスを作り出すかという創意工夫が求められます。例えば、10秒の映像を効果的に組み合わせる編集技術、ループを気づかせないような演出、あるいは筆者が反省点として挙げたように、歌唱シーンを避けてイメージ映像に徹するなど、様々なアプローチが考えられます。技術の進化を待ちながらも、現在できることを最大限に活用する姿勢が重要です。

Q3: ライブイベントでMC(司会進行)を入れることは、どのような効果がありますか?

A3: MCを入れることには多くの効果があります。第一に、観客とのコミュニケーションが生まれ、ライブ特有の一体感を創り出すことができます。第二に、自分や楽曲、制作過程について説明することで、観客の理解と共感を得ることができます。特に音楽生成AIのような新しい技術を使用している場合、どのように作られたのか、どんな苦労があったのかを語ることで、観客は作品をより深く理解し、楽しむことができます。第三に、アドリブで対応できる余地が生まれます。観客の反応を見ながら話の内容を調整したり、予期せぬハプニングにも柔軟に対応できます。今回の筆者のように、完全に映像を流すだけという形式では、これらの要素が全て欠落してしまいました。次回以降は、MCを積極的に取り入れることで、よりインタラクティブなライブ体験を提供していきたいと考えています。

Q4: 縄文というテーマにこだわらず、もっとポピュラーな曲を選ぶべきだったということでしょうか?

A4: 一概にそうとは言えませんが、観客の構成と自分の立ち位置を考慮する必要があるということです。もし筆者が主催するイベントで、筆者のファンが集まっているのであれば、縄文というテーマにこだわることは問題ありません。むしろ、独自性として評価されるでしょう。しかし、今回のように筆者も楽曲もアーティストも知らない観客が多い状況では、まず親しみやすさを優先すべきだったかもしれません。音楽フェスで知名度の低いアーティストが、自分のヒット曲や有名曲のカバーを演奏するのは、観客との接点を作るための戦略です。理想的には、親しみやすい曲で観客の心を掴んだ後、自分のオリジナル作品を披露するという流れが効果的です。次回以降は、観客の期待値とのバランスを考えながら、セットリストを構成していく必要があると感じています。

Q5: 今後、音楽生成AIアーティストとして成功するために最も重要なことは何でしょうか?

A5: 最も重要なことは、技術と人間性のバランスを取ることだと考えます。音楽生成AIや動画生成AIという技術は確かに革新的であり、大きな可能性を秘めています。しかし、それだけでは十分ではありません。生身のアーティストが持つ、観客とのコミュニケーション能力、その場の空気を読む力、感情を伝える表現力といった人間的な要素も同様に重要です。技術を使いこなすだけでなく、それを通じて何を伝えたいのか、観客にどんな体験を提供したいのかという明確なビジョンを持つことが必要です。また、今回の経験から学んだように、謙虚に反省し、常に改善を続ける姿勢も欠かせません。音楽生成AIはツールであり、それを使って価値ある作品を創り出し、人々の心を動かすのは、やはり人間であるアーティスト自身なのです。技術の進化を追いながらも、アーティストとしての本質を見失わないことが、長期的な成功につながると信じています。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=m5-nrbSy_Vc

0:00 🎤 オープニング・イベント紹介

1:10 🎵 ライブ映像のデモンストレーション

2:23 🎶 音楽パフォーマンス「縄文」の楽曲披露

3:42 🎬 ライブ映像の続きと終了挨拶

5:04 😓 反省点①:アーティスト活動に満点はない

6:13 🎭 反省点②:アドリブ対応と映像の限界

7:21 👀 反省点③:視聴体験の厳しさと自己評価

8:28 🎪 反省点④:アーティスト・楽曲の認知度問題

9:39 🌍 反省点⑤:英語歌詞の選択と時間配分

10:47 🎼 反省点⑥:楽曲の重複と縄文テーマの是非

11:56 🔄 反省点⑦:映像ループの限界とリップシンク

13:02 💡 改善案:イメージ動画とMCの重要性

14:10 🙏 まとめ:原点回帰と今後の抱負

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

音楽生成AIアーティストSunoP横田秀珠で音楽イベント出演

🎵 音楽生成AI AIを使って音楽を自動生成する技術のこと。Sunoなどのツールを使えば、誰でも作曲ができるようになった。本文では横田氏がSunoPというアーティスト名で活動し、AIで曲を制作してライブイベントに参加している。従来の人間による作曲とは異なり、短時間で複数の楽曲を生成できる一方、ライブでのアドリブ対応が難しいという課題も明らかになった。

🎬 動画生成AI AIによって動画を自動生成する技術。現状では一度に10秒程度しか生成できないという制約があり、30分のライブイベントには180本の動画が必要になる計算となる。本文では、この制約により同じ映像のループが発生し、観客に単調な印象を与えてしまった。リップシンク(口の動きと音声の同期)の編集も困難で、完成度の課題が浮き彫りになった。

🎤 ライブパフォーマンス 観客の前で音楽や演技を披露すること。生身のアーティストはアドリブで曲順を変えたり、コール&レスポンスで観客と交流できるが、事前に制作した映像と音楽では臨機応変な対応が不可能。本文では、ノーコンセントライブ(電源なし)で他のアーティストが生演奏する中、プロジェクター投影による映像作品を披露したが、その場の雰囲気に対応できない限界を痛感した。

🏺 縄文テーマ 縄文時代をモチーフにした作品制作のコンセプト。本文では、縦穴式住居でのイベントに合わせて縄文をテーマに楽曲と映像を制作したが、他のアーティストは縄文に縛られず自由に演奏していた。観客も縄文に特別な関心があるわけではなく、テーマへの過度なこだわりが裏目に出た。むしろヒット曲のカバーなど、観客が楽しめる選曲をすべきだったという反省が語られている。

👥 観客理解 イベントに来る人々が何を期待し、何を知っているかを把握すること。本文では、観客が横田氏もアーティストMiliaも曲も知らない状態で参加していたため、共感を得られなかった。音楽フェスなら代表曲やヒット曲のカバーを入れて対応するが、今回はそれをせず、さらに英語詞で歌詞も理解されなかった。観客の視点に立った準備の重要性が強調されている。

🎭 MC(司会・語り) 音楽ライブでアーティストが曲間に話をすること。本文では、音楽生成AIの制作過程や苦労話をMCで説明すれば、観客の理解や共感を得られたかもしれないと振り返っている。映像を再生するだけで説明がなかったため、未完成な部分や同じ歌詞の曲が複数あることなどを言い訳する機会がなく、観客に誤解や不満を与えてしまった可能性がある。

🔄 映像ループ 同じ動画を繰り返し使用すること。動画生成AIが10秒しか作れない制約から、同じ映像を何度もループさせたり、異なる曲でも同じ映像を使い回したりした。本文では、2回転ぐらいが限界で、それ以上は観客が飽きてしまうと分析している。知らないアーティスト・曲に同じ映像が重なると、観客の興味を維持することが困難になる。

🎼 Suno(スーノ) 音楽生成AIのプラットフォーム名。一度に2曲同時に生成できる機能があり、同じ歌詞で異なるメロディの曲ができる。本文では、横田氏がSunoPというアーティスト名で活動し、Miliaというバーチャルアーティストをプロデュースしている。フルで1曲を作れる利点がある一方、ライブでの柔軟性に欠けるという音楽生成AIの特性が明らかになった。

🎬 リップシンク 映像内のキャラクターの口の動きと音声を同期させる編集技術。本文では、時間がなくリップシンクができず、歌唱シーンで口が合っていない映像になってしまった。1分以上見続けるのは観客にとって苦痛で、むしろ歌唱シーンを排除し、縄文生活のイメージ動画だけにした方が良かったかもしれないと反省している。

💯 完成度と満点 作品のクオリティをどこまで高めるかという基準。本文では、アーティスト活動に満点はなく、どこまでやってもキリがないという気づきが語られている。当日に完成品を見せるために映像を作るが、もっと良くできたはずという後悔が残る。特にライブイベントでは、生身のアーティストの圧倒的なパフォーマンスと比較され、AI生成作品の未熟さが浮き彫りになった経験が綴られている。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/V_f-L5rRt4g

音楽生成AIアーティストSunoP横田秀珠で音楽イベント出演

#音楽生成AI #SunoP #横田秀珠 #音楽生成AI #Sunoコンサルタント #Sunoセミナー #Suno講師 #Suno講演 #Suno講座 #Suno研修 #Suno勉強会