講演2025年度「SNS活用の行政広報」国土交通省北陸地方整備局

2011年から毎年お世話になって

ますが今年も講演に来ました!

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

毎年同じテーマでレジュメを

少しずつ直していましたが、

今年は大幅に変更しました。

国土交通省北陸地方整備局さん

http://www.hrr.mlit.go.jp/

ご依頼ありがとうございます。

さて、本題です。

国土交通省北陸地方整備局の

講演について話している動画

冒頭だけ特別に無料公開です。

https://www.youtube.com/watch?v=eME8uoWKH4I

講演2025年度「SNS活用の行政広報」国土交通省北陸地方整備局

日時: 2025年7月10日(木)

場所: 長野県小海駅2階コミュニティスペース

主催: 国土交通省北陸地方整備局

講師: ネットビジネス・アナリスト 横田秀珠

2024年

2025年

日本:6,800万人(+1,000万)

日本:7,370万人(+70万)

日本:9,700万人(+100万)

日本:7,600万人(+100万)

基本的な情報発信・コミュニケーション

双方向コミュニケーション・エンゲージメント重視

(2020-2024年)統合的活用・データ活用

(2025年〜)ソーシャルコマース・ライブコマース

若者はGoogleよりもSNSで検索!

📱 Googleの新機能:ショート動画タブがスマホ・PCで表示開始

🔥 ChatGPT:検索利用率が0.2%→0.5%に増加

📋 優先度別実施ステップ20

公式ホームページを各SNSに対応させるための具体的施策を優先度順に実施

アカウント利用数

アカウント利用料

🐦 X(旧Twitter):リアルタイム情報・緊急時対応

📸 Instagram:視覚的コンテンツ・採用活動

👥 Facebook:コミュニティ形成・詳細情報

📱 LINE:確実なリーチ・プッシュ通知

📰 広報(PR)

• 無料でメディアに取り上げられる

• 信頼性が高い

• Value Pressなどを活用

💰 広告

• 有料で確実に露出

• コントロール可能

• 即効性がある

(+100万人増)

(+300万人増)

(+180万人増)

(新規データ公開)

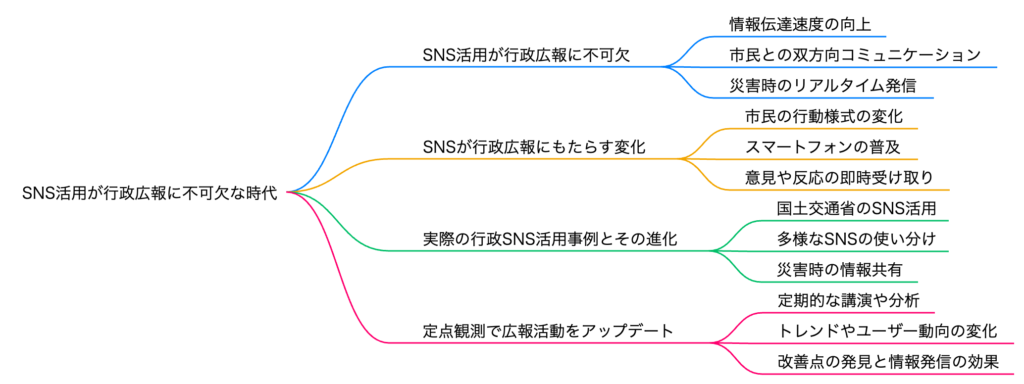

同じテーマで毎年継続することで、自分自身のアップデートと業界の変化を把握できる

講演2025年度「SNS活用の行政広報」国土交通省北陸地方整備局

ネットビジネス・アナリスト横田秀珠氏による2025年7月10日の配信。国土交通省北陸地方整備局主催の「SNS活用の行政広報」講演について紹介。2011年から毎年実施している恒例企画で、去年と今年のスライドを比較分析。各SNSのユーザー数変化、SNS4.0時代の到来、行政でのLINE公式アカウント活用などを解説。災害時の情報発信やソーシャルメディアポリシーの重要性も言及。

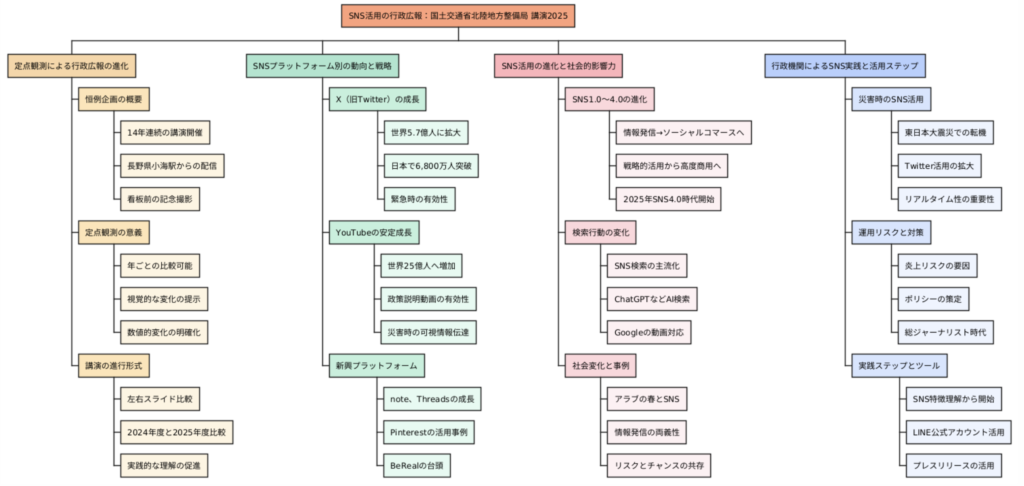

- はじめに

- 恒例企画:国土交通省北陸地方整備局での講演概要

- 各SNSプラットフォームの最新動向と数値変化

- SNS活用の進化:1.0時代から4.0時代への変遷

- 行政におけるSNS活用の実践的アプローチ

- おわりに

はじめに

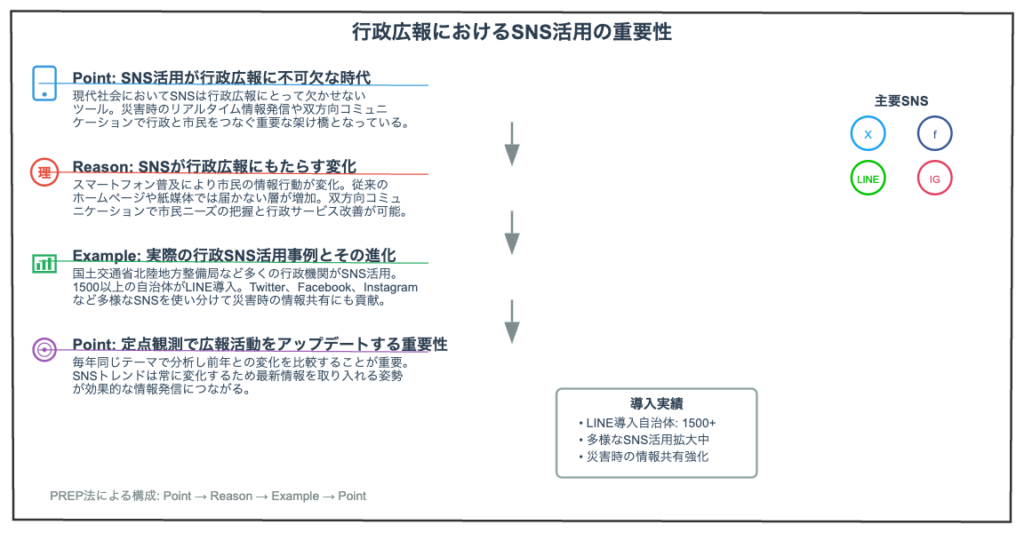

デジタル時代の急速な進歩とともに、行政機関の情報発信方法も大きく変わってきました。特に2011年の東日本大震災以降、SNSは行政と市民をつなぐ重要なコミュニケーションツールとして注目を集めています。今や誰もがスマートフォンを持ち、リアルタイムで情報を共有する時代において、行政はどのようにSNSを活用していけばよいのでしょうか。本記事では、ネットビジネス・アナリストの横田秀珠氏による国土交通省北陸地方整備局での講演内容をもとに、2025年度の最新SNS事情と行政広報における活用法について詳しく解説していきます。長年の実績に基づく貴重な知見を、わかりやすくお伝えします。

恒例企画:国土交通省北陸地方整備局での講演概要

14年間継続する貴重な取り組み

2025年7月10日、長野県の小海駅2階にあるコミュニティスペースから特別なライブ配信が行われました。ネットビジネス・アナリストの横田秀珠氏による、国土交通省北陸地方整備局主催の「SNS活用の行政広報」講演についての解説です。

この講演は2011年から始まった恒例企画で、今年で14回目を迎えます。毎年同じテーマで継続することで、SNSの変化と進歩を明確に把握できるという大きなメリットがあります。横田氏は毎回、門扉にある看板の前で記念写真を撮影しており、その写真の変遷からも時代の流れを感じることができます。

定点観測の重要性

この恒例企画の最大の価値は「定点観測」にあります。同じテーマで毎年講演を行うことで、前年度との比較が可能になり、SNS業界の変化を客観的に把握できます。例えば、ユーザー数の推移、新機能の追加、プラットフォームの統廃合など、数値的な変化を明確に示すことができます。

講演では、左側に2024年度のスライド、右側に2025年度のスライドを並べて比較する形式で進行されます。この手法により、参加者は変化を視覚的に理解することができ、より実践的な知識を得ることができます。

小海駅からの特別配信環境

今回の配信場所である小海駅2階のコミュニティスペースは、ノマドワーカーにとって理想的な環境が整っています。無料Wi-Fi、電源設備、外付けディスプレイ、ゲーミングチェアなどが完備されており、しかも電車を眺めながら作業できる最高のロケーションです。このような地方の駅でも充実した設備が整っていることは、地方創生やワークスタイルの多様化を象徴する事例といえるでしょう。

各SNSプラットフォームの最新動向と数値変化

X(旧Twitter)の大幅な成長

2024年から2025年にかけて、X(旧Twitter)は大幅な成長を遂げました。世界のユーザー数は3.1億人から5.7億人へと約84%増加し、日本国内でも5,800万人から6,800万人へと1,000万人増加しています。これは非常に注目すべき数値で、イーロン・マスク氏による買収後の変革が功を奏していることを示しています。

アイコンも従来のTwitterのロゴからXのロゴに正式に変更され、プラットフォームとしての新たなスタートを切っています。リアルタイム性の高さと拡散力の強さから、行政の緊急時情報発信ツールとして依然として重要な位置を占めています。

YouTubeの安定した拡大

YouTubeは世界最大の動画プラットフォームとして、安定した成長を続けています。全世界のユーザー数は20億人から25億人へと増加し、日本国内でも7,300万人から7,370万人と着実に増えています。アイコンも古いデザインから新しいものに更新され、より現代的な印象を与えています。

動画コンテンツの需要が高まる中、行政機関においてもYouTubeを活用した情報発信の重要性が増しています。特に、政策説明や災害時の避難指示など、視覚的でわかりやすい情報提供が求められる場面での活用が期待されています。

LINEの微妙な変化

興味深いことに、LINEは世界的には微減傾向を示しています。世界のユーザー数は2.1億人から1.9億人へと約1,000万人減少しました。しかし、日本国内では9,600万人から9,700万人へと100万人増加しており、日本市場での強固な地位を維持しています。

LINEは特に行政機関にとって重要なツールです。2019年5月から行政機関向けの無料プランが提供されており、既に1,500を超える行政機関が活用しています。高い到達率と使いやすさから、住民との密接なコミュニケーション手段として今後も重要な役割を果たすでしょう。

Instagramの順調な成長

Instagramは引き続き順調な成長を続けています。世界のユーザー数は10億人から20億人へと倍増し、日本国内でも7,500万人から7,600万人へと増加しています。ロゴデザインも統一され、より洗練された印象を与えています。

若年層を中心とした高い人気を維持しており、視覚的な魅力を重視したコンテンツが特徴です。行政機関においても、観光PR、イベント告知、地域の魅力発信などに積極的に活用されています。

Facebookの現状維持

Facebookは安定期に入っており、世界のユーザー数33億人、日本国内2,600万人ともに前年と変わらない数値を維持しています。成長は鈍化していますが、実名制による信頼性の高さから、一定の需要は続いています。

ただし、行政機関での活用については慎重な判断が必要です。佐賀県武雄市の事例のように、担当者の異動により運用が停止してしまうリスクがあるためです。現在では、ユーザーが自発的に作るコミュニティへの情報提供程度に留めることが推奨されています。

新興プラットフォームの台頭

注目すべき新興プラットフォームも成長を続けています。noteは700万人から1,000万人へと大台を突破し、Pinterestも870万人から1,050万人へと増加しています。Threadsも1,000万人から1,100万人へと順調に伸びており、BeRealも430万人のユーザーを獲得しています。

これらの新興プラットフォームは、それぞれ独自の特徴を持っており、行政機関も用途に応じて使い分けることが重要です。

SNS活用の進化:1.0時代から4.0時代への変遷

SNS進化の4段階

SNSの活用方法は段階的に進化してきました。横田氏の分析によると、SNS1.0時代から始まり、現在はSNS4.0時代に突入しています。2024年でSNS3.0時代が終了し、2025年から新たなフェーズに入ったという重要な転換点にあります。

SNS1.0時代は単純な情報発信の時代でした。SNS2.0時代になると双方向のコミュニケーションが重視されるようになり、SNS3.0時代では戦略的な活用が求められました。そして現在のSNS4.0時代は、ソーシャルコマースやライブコマースといった、より高度で商業的な活用が中心となっています。

検索行動の変化

特に注目すべきは、ユーザーの検索行動の変化です。従来はGoogleやYahoo!などの検索エンジンが主流でしたが、現在では若者を中心にSNSでの検索が増加しています。TwitterやInstagramを検索エンジンとして活用する人が増えており、リアルタイムな情報や実際の体験談を求める傾向が強くなっています。

ChatGPTなどのAIツールも徐々に検索手段として認知されており、去年の0.2%から今年は0.5%へと増加しています。まだ割合は小さいものの、今後の成長が期待される分野です。

Googleの対応

Googleも新しい検索トレンドに対応しています。スマートフォンでのショート動画タブの表示を開始し、PCでも同様の機能を追加しました。これは、動画コンテンツへの需要の高まりと、ユーザーの検索行動の変化に対応した措置といえます。

ハッシュタグ検索の終了

興味深い変化として、Googleでのハッシュタグ検索機能のテスト終了があります。この機能は一時期注目を集めましたが、現在では表示されなくなっており、SNSとWeb検索の境界線が再び明確になりつつあります。

SNSの社会的影響力

SNSの社会的影響力は計り知れません。2011年のアラブの春では、Facebook、USTREAM、YouTube、Twitterを駆使してエジプトの独裁政権が崩壊しました。このように、SNSは国家体制すら変える力を持っており、行政機関としてもその影響力を正しく理解し、適切に活用する必要があります。

国土交通省のような国の機関に対する講演で、このような事例を必ず紹介するのは、SNSの持つ力を正しく認識してもらうためです。適切に活用すれば非常に有効なツールとなりますが、誤った使い方をすれば大きなリスクを伴うことも理解しておく必要があります。

行政におけるSNS活用の実践的アプローチ

東日本大震災から始まった行政のSNS活用

2011年3月11日の東日本大震災は、行政機関のSNS活用における大きな転換点となりました。当時、多くの通信インフラがダウンする中、Twitterだけはサーバーダウンしませんでした。この経験から、多くの自治体がリスク分散の観点からTwitterアカウントの開設を始めました。

震災当時のTwitterユーザーは600万人に過ぎませんでしたが、リアルタイム性の高さと情報拡散力の強さが注目され、緊急時の情報発信ツールとしての価値が認識されました。現在では6,800万人が利用しており、その影響力は飛躍的に向上しています。

リアルタイム検索と炎上リスク

Twitterで炎上が起きやすい理由の一つは、リアルタイム検索機能にあります。多くのユーザーがリアルタイムで情報を検索しており、問題のある投稿はすぐに発見され、拡散されてしまいます。さらに、それが2ちゃんねるなどの他のプラットフォームに転載されることで、より大きな炎上に発展することがあります。

行政機関がSNSを運用する際は、このようなリスクを十分に理解し、適切なソーシャルメディアポリシーを策定することが重要です。

総視聴者から総ジャーナリストの時代へ

現在は「総視聴者から総ジャーナリストの時代」と呼ばれています。誰でもスマートフォンでパパラッチのような写真や動画を撮影し、SNSで発信できる時代になりました。マスメディアが画一的な情報を流すのに対し、ソーシャルメディアでは多様な視点からの情報が共有されます。

実際に、竜巻の被害があった際には、高校生が撮影した写真に対して複数のマスコミがTwitterでリプライを送り、使用許可を求めるという事例もありました。これは、一般市民が重要な情報の発信源となる時代になったことを象徴する出来事です。

具体的な活用ステップ

横田氏は、公式ホームページを各SNSに対応させるための具体的なステップとして20項目を提示しています。これらのステップを優先度順に実行することで、効率的にSNS活用を進めることができます。

まず最初に行うべきは、各SNSプラットフォームの特性を理解することです。Twitter(X)はリアルタイム性、Instagramは視覚的魅力、LINEは高い到達率、Facebookは実名制による信頼性など、それぞれ異なる特徴があります。

LINE公式アカウントの重要性

特に行政機関にとって重要なのがLINE公式アカウントです。2019年5月から行政機関向けの無料プランが提供されており、現在では1,500を超える行政機関が活用しています。LINEは他のSNSではリーチできない層にもアプローチできる貴重なツールです。

メルマガの代替手段としても優秀で、高い開封率と到達率を誇ります。災害時の緊急連絡、定期的な行政情報の配信、住民からの問い合わせ対応など、幅広い用途で活用できます。

LINEオープンチャットの活用

LINEオープンチャット機能も注目すべき機能です。特定のテーマについてのコミュニティを形成し、情報共有を促進することができます。行政機関が直接運営する必要はなく、住民同士の自発的な情報交換を支援する形で活用することが可能です。

ライブ配信の活用

現在では誰でも簡単にライブ配信ができるようになりました。行政機関においても、議会中継、災害時の記者会見、イベントの生中継などでライブ配信を活用することで、より多くの住民に情報を届けることができます。

広報と広告の違い

行政機関がSNSを活用する際に理解しておくべき重要な概念が、広報と広告の違いです。広告は費用をかけて情報を発信するものですが、広報は情報の価値によって自然に拡散されるものです。SNSは広報の特性を活かしやすいツールであり、質の高い情報を発信することで効果的な情報拡散が期待できます。

プレスリリースの活用

インターネット上には、Value Pressのような無料でプレスリリースを配信できるサービスがあります。従来のFAXや直接メールによる配信に加えて、このようなオンラインサービスも活用することで、より多くのメディアや記者にアプローチすることができます。

これにより、記者に取り上げられる可能性が高まり、結果的により多くの住民に情報を届けることができます。行政機関の限られたリソースを最大限に活用するためにも、このような効率的な手法を積極的に取り入れることが重要です。

おわりに

2025年度のSNS活用における行政広報は、まさに転換期を迎えています。SNS4.0時代の到来により、単純な情報発信から戦略的で高度な活用が求められるようになりました。14年間継続されている横田秀珠氏の講演は、この変化を定点観測することで、SNSの進歩と社会への影響を明確に示しています。特に注目すべきは、各プラットフォームのユーザー数の変化、検索行動の多様化、そして新興サービスの台頭です。行政機関にとっては、災害時の情報発信から日常的な住民サービスまで、SNSの重要性がますます高まっています。LINEの行政向け無料プランをはじめ、具体的で実践的なツールも充実してきており、適切に活用すれば大きな効果が期待できます。ただし、炎上リスクや運用継続性の課題もあるため、明確なポリシーと長期的な視点での取り組みが不可欠です。今後も変化し続けるSNS環境において、定点観測の重要性を意識しながら、時代に適応した効果的な広報活動を展開していくことが、行政機関に求められています。

よくある質問(Q&A)

Q1: 行政機関がSNSを運用する際の最も重要なポイントは何ですか?

A1: 最も重要なのは適切なソーシャルメディアポリシーの策定です。炎上リスクを最小限に抑え、継続的な運用を可能にするため、投稿内容のガイドライン、責任者の明確化、緊急時の対応手順などを事前に定めておくことが必要です。また、各SNSプラットフォームの特性を理解し、目的に応じて使い分けることも重要です。

Q2: LINE公式アカウントの行政向け無料プランには どのような制限がありますか?

A2: 行政機関向けの無料プランでは、基本的な機能は制限なく利用できますが、月間配信数に上限があります。しかし、一般的な行政広報の用途であれば十分な範囲内で利用可能です。また、LINEオープンチャット機能なども無料で活用でき、住民との双方向コミュニケーションも実現できます。詳細な制限内容については、LINE公式サイトで最新情報を確認することをお勧めします。

Q3: SNSでの炎上を防ぐためにはどのような対策が効果的ですか?

A3: 炎上防止には事前の準備が重要です。まず、投稿前の複数人によるチェック体制を構築し、不適切な表現がないか確認します。また、リアルタイム検索で自組織の投稿がどのように受け取られているかを定期的にモニタリングし、問題があれば迅速に対応する体制を整えることが大切です。さらに、過去の炎上事例を研究し、同様のミスを避けるための知識を蓄積することも効果的です。

Q4: 複数のSNSプラットフォームを効率的に運用するコツはありますか?

A4: 効率的な運用のためには、各プラットフォームの特性を活かした使い分けが重要です。Twitter(X)は緊急情報やリアルタイム更新、Instagramは視覚的な魅力のあるイベント情報、LINEは重要な行政情報の確実な配信、Facebookは詳細な政策説明などに適しています。また、同一内容でも各プラットフォームに適した形式に調整して投稿することで、より効果的な情報発信が可能になります。

Q5: SNS活用の効果測定はどのように行えばよいですか?

A5: 効果測定には複数の指標を組み合わせて使用します。量的指標としては、フォロワー数、いいね数、シェア数、リーチ数などがあります。質的指標としては、住民からの問い合わせ内容の変化、実際の行政サービス利用者数の変化、住民満足度調査の結果などを参考にします。重要なのは、単純な数値だけでなく、実際の行政サービス向上につながっているかを継続的に評価することです。横田氏が推奨する定点観測の手法を用いて、年次での比較分析を行うことも効果的です。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=Xh-0rWCBPE0

0:00 📱 導入・ライブ配信開始

1:05 📋 講演テーマ紹介・過去実績の振り返り

2:10 🔄 定点観測・去年と今年のスライド比較

3:15 📊 各SNSユーザー数データの更新

4:21 🏛️ 行政広報の基本概念説明

5:27 🌐 国内ソーシャルメディア94サービス紹介

6:30 📈 スマホ普及とSNSユーザー数激増

7:28 🚀 SNS活用の進化(1.0→4.0時代)

8:22 🔍 検索行動の変化とGoogleの新機能

9:21 🐦 X(旧Twitter)活用事例・震災時の活用

10:28 🏢 自治体Twitter活用とリアルタイム検索

11:27 👥 Facebook活用の現状と今後の方針

12:27 💬 LINE活用(今日のメイン)

13:31 📺 その他SNS活用・プレスリリース戦略

14:38 🎯 まとめ・定点観測の重要性

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

講演2025年度「SNS活用の行政広報」国土交通省北陸地方整備局

📱 SNS活用

行政機関が住民とのコミュニケーションを図るためにソーシャルメディアを活用することです。災害時の緊急情報発信、日常的な行政サービスの案内、住民参加の促進など、従来の広報手段では届かない層にもリーチできる効果的な情報発信手段として注目されています。

👥 ユーザー数

各SNSプラットフォームの利用者数のことで、広報戦略を立てる上で重要な指標です。X(旧Twitter)は国内6800万人、LINE9700万人、Instagram7600万人など、プラットフォームごとに特徴的な利用者層があり、ターゲットに応じた使い分けが求められます。

🐦 X(旧Twitter)

リアルタイム性に優れたソーシャルメディアで、災害時の緊急情報発信に特に有効です。東日本大震災時にサーバーダウンしなかった実績から、多くの自治体が導入。短文での迅速な情報発信と、リアルタイム検索機能による情報収集が可能で、行政の危機管理ツールとしても重要な役割を果たします。

💬 LINE公式アカウント

LINEが提供するビジネス向けアカウントサービスで、行政機関には無料プランが用意されています。国内最大のユーザー数を持つLINEを通じて、他のSNSではリーチできない住民層にも情報を届けることができ、現在1500件以上の行政機関が活用している効果的な広報ツールです。

📸 Instagram

写真や動画を中心とした視覚的なコンテンツで情報発信できるプラットフォームです。行政では観光PR、イベント紹介、採用活動などに活用されており、特に若年層へのアプローチに効果的です。ストーリー機能やリール機能を使った多様な表現方法で、親しみやすい行政のイメージ作りにも貢献します。

👤 Facebook

実名制を基本とするSNSで、個人ページとFacebookページの使い分けが可能です。地域コミュニティの形成や住民同士の情報交換の場として機能し、行政は情報提供者としての役割を担います。ユーザーが自発的にコミュニティを作る傾向があり、行政は適切な情報提供に注力することが重要です。

🛒 SNS4.0時代

2024年から始まった新しいSNS活用の時代で、ソーシャルコマースやライブコマースが特徴です。従来の情報発信だけでなく、SNS上での商品販売や双方向的なライブ配信による直接的な住民との対話が可能になり、行政サービスの提供方法も多様化しています。

📋 ソーシャルメディアポリシー

行政機関がSNSを運用する際の基本方針やガイドラインのことです。情報発信の責任者、投稿内容の基準、緊急時の対応方法、個人情報の取り扱いなどを明確に定めることで、適切で効果的なSNS運用を実現し、炎上リスクを回避するための重要な運用指針となります。

🔍 リアルタイム検索

SNS上で現在進行形の情報を検索できる機能で、災害時や緊急事態の情報収集に極めて有効です。特にX(旧Twitter)では炎上の早期発見や、住民の生の声をリアルタイムで把握できるため、行政の危機管理や住民ニーズの把握において重要なツールとして活用されています。

📊 定点観測

同じテーマや項目について継続的に観測・分析することで、変化や傾向を把握する手法です。SNS活用においても、毎年同じ指標で効果測定を行うことで、戦略の改善点が明確になり、より効果的な広報活動の実現につながります。自己のアップデートにも役立つ重要な分析手法です。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/fswHwuIu8S8

2024年の講演は

https://yokotashurin.com/sns/administration2024.html

2023年の講演は

https://yokotashurin.com/sns/administration2023.html 2022年の講演は

2022年の講演は

https://yokotashurin.com/sns/administration2022.html 2021年の講演は

2021年の講演は

https://yokotashurin.com/sns/administration2021.html 2020年の講演は

2020年の講演は

https://yokotashurin.com/sns/administration2020.html 2017年の講演は

2017年の講演は

https://yokotashurin.com/sns/administration2017.html 2016年の講演は

2016年の講演は

https://yokotashurin.com/sns/administration2016.html 2015年の講演は

2015年の講演は

https://yokotashurin.com/sns/administration2015.html 2014年の模様は

2014年の模様は

https://yokotashurin.com/sns/administration2014.html 2013年の模様は

2013年の模様は

https://yokotashurin.com/sns/administration2013.html

2012年の模様は

https://yokotashurin.com/sns/administration2012.html

2011年の模様は

2011年の模様は

https://yokotashurin.com/sns/administration2011.html

でブログに書いてますよ(笑)

SNSを活用した行政広報活動の戦略的展開

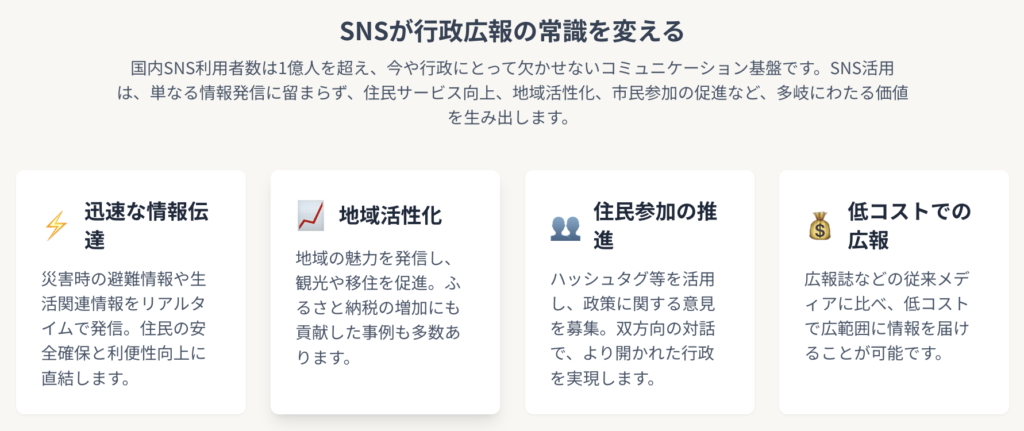

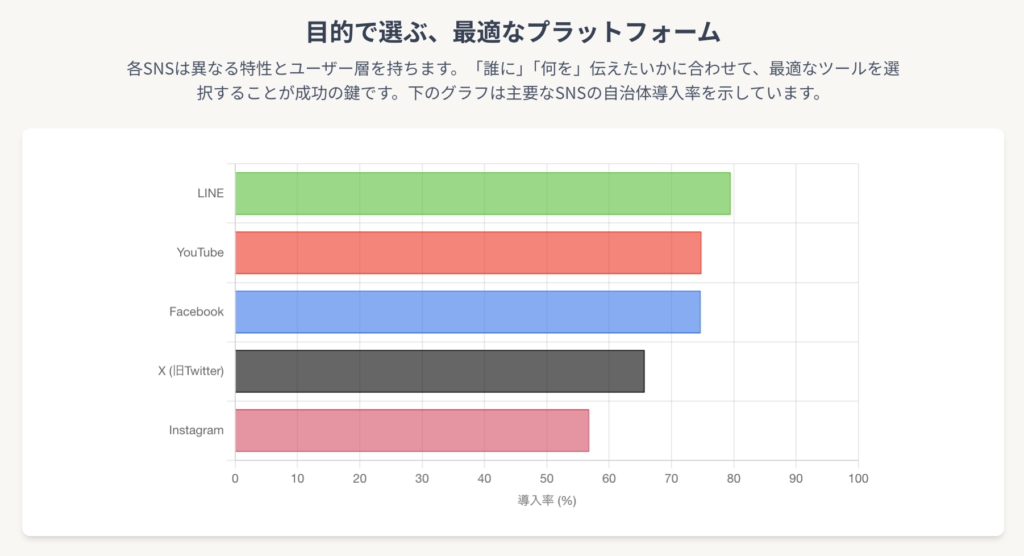

現代社会において、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)は情報伝達の不可欠なツールとして定着しています。総務省の2022年の調査によると、国内のSNS利用者数は約1億200万人を数え、2027年には約1億1,300万人に達すると予測されており、これは全人口の80%以上が利用している計算となります 。このような背景から、行政機関においてもSNSの活用は急速に拡大しており、広報活動の範囲は多岐にわたっています。行政管理センターによる令和5年の調査では、主要なSNSプラットフォームの導入状況として、LINEが79.5%、YouTubeが74.8%、Facebookが74.7%、X(旧Twitter)が65.7%、Instagramが56.8%と、多くの自治体で広く活用されている実態が示されています 。

本レポートでは、SNSを活用した行政広報活動の具体的な戦略、その多角的なメリット、各プラットフォームの特性に応じた選定基準、実践的な運用方法、そして将来的な展望と課題について詳細に分析します。これにより、行政機関が住民とのコミュニケーションを深化させ、地域社会の活性化に貢献するための指針を提供することを目指します。

行政がSNSを活用する多角的メリット

行政がSNSを活用することには、単なる情報伝達の効率化に留まらない、多岐にわたるメリットが存在します。

情報伝達の迅速化と住民サービスの向上

SNSは、育児イベント、防災フェア、お祭りといった生活に密着した情報から、健康相談会や検診のスケジュールまで、住民が必要とする情報を迅速に配信するための強力な手段となります 。特に、大雨が予想される際の避難所の開設状況や避難経路の地図をリアルタイムで共有できる点は、住民の安全確保に直結する重要な役割を担います 。東日本大震災の際には、防災無線が機能しない、あるいは聞こえにくいといった問題が明らかになり、テキストベースのSNSを通じた情報伝達の重要性が再認識されました 。

SNSの即時性と拡散力は、災害時における正確な情報提供において極めて有効です。特にLINEのようなプラットフォームは、SNS上のデマ情報と混同されにくく、正確な情報を迅速に伝える上で信頼性が高いと評価されています 。このように、行政の役割は単なる情報提供に留まらず、住民の安全確保と生活支援に直結する、より能動的なものへと変化しています。

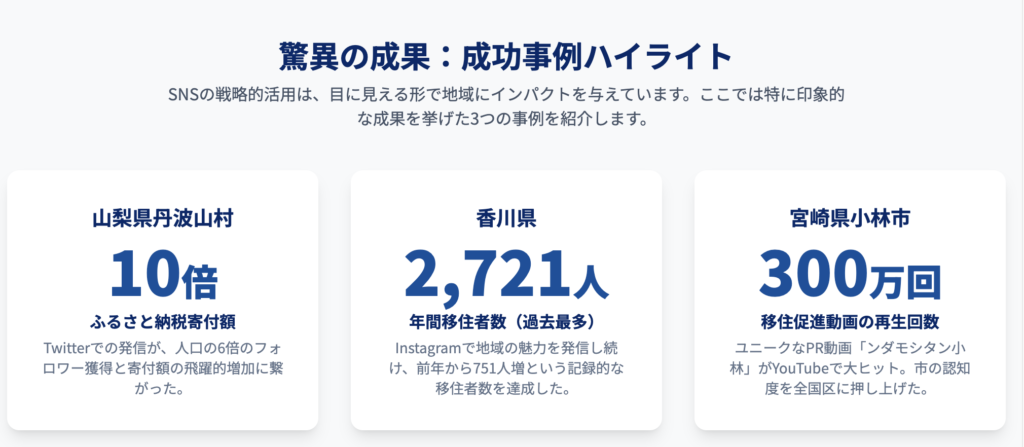

地域活性化と関係人口の創出

SNSは、地域の魅力を国内外に発信し、観光客を誘致する上で非常に効果的なツールです。株式会社MERYの調査によると、Z世代の女性が旅行先を決定する情報源として「SNS(個人)」が1位、「SNS(企業)」が3位となっており、若年層が旅行計画においてSNSを重視していることが示されています 。特にInstagramのような写真中心のプラットフォームは、言語の壁を越えて地域の視覚的な魅力を伝えるのに適しており、ハッシュタグの活用によって検索性が高まり、低コストで効果的なインバウンド集客が可能です 。

さらに、SNSを通じた情報発信は、移住を検討している人々の不安を解消し、自宅にいながら地域の魅力や生活情報を簡単に把握できるという大きな利点を提供します 。香川県では、Instagramを活用した情報発信により、2020年の移住者数が過去最多の2,721人に達し、前年から751人増加しました 。地域への愛着を育み、ふるさと納税額の増加にも寄与する事例も存在します。山梨県丹波山村では、Twitterでの情報発信を開始して以来、人口の約6倍のフォロワーを獲得し、ふるさと納税寄付額が10倍に拡大した実績があります 。

これらの事例は、SNSが単なる情報伝達の道具ではなく、地域コミュニティの形成、住民参加型行政の推進、そして地域経済の活性化を多角的に支援する戦略的なツールであることを示しています。特に、災害時の即時性と平時のエンゲージメント促進という二面性を持つことが、その価値を際立たせています。

住民参加型行政の推進

SNSは、住民の意見を収集し、政策立案に多様な視点を取り入れるための有効な手段です。例えば、東京都はX上でハッシュタグ「#シン東京2050」を用いて、2050年代の東京を見据えた長期戦略策定に向けた都民からの意見を募集しました 。SNSの機能を活用して意見を集めたり、日頃から住民の投稿をチェックしたりすることで、行政は住民のニーズを的確に把握し、有益で関心の高い情報を発信することで信頼関係を築くことが可能になります 。

これは、SNSが単なる「情報伝達ツール」ではなく、行政が住民との関係性を深化させ、地域社会全体の課題解決と活性化を推進するための統合的なプラットフォームとしての役割を担うことを意味します。これにより、一方通行ではない、より開かれた行政運営が実現します。

低コストでの広範囲な情報発信

従来の広報活動は、広報誌の印刷費や配布費など、多額の予算制約を伴うことが一般的でした 。しかし、SNSの活用により、インターネット環境さえあれば無料または低コストで情報を発信できるようになり、地域内外の多くの人々に迅速に情報を届けることが可能になりました 。これは、限られた行政予算の中で最大の効果を生み出す上で非常に効率的なアプローチです。

主要SNSプラットフォームの特性と選定基準

各SNSプラットフォームは独自の特性と主要ユーザー層を持つため、行政広報の目的とターゲットに応じて最適なプラットフォームを戦略的に選択することが不可欠です。

各プラットフォームの利用状況と強み

| プラットフォーム | 主なユーザー層 (参考) | 強み・特性 | 行政広報におけるメリット | 成功事例 | ||

| LINE | 幅広い世代 (94%利用率) | 高いリーチ、開封率、即時性。セグメント配信、自動応答、行政手続き連携 | 緊急情報の正確な伝達、住民サービス自動案内、業務効率化、幅広い世代へのリーチ | 横浜市 (粗大ごみ申込、住民票手続き、85万人登録) | 米沢市 (リッチメニューで情報整理) | |

| X (旧Twitter) | 幅広いジャンル、リアルタイム情報収集 | 速報性、高い拡散力。短文投稿、ハッシュタグ活用 | 災害時緊急情報、イベント速報、住民意見収集 | 大阪府 (もずやん、方言で親しみやすく) | 埼玉県庁 (トピックス、緊急情報) | 東京都 (ハッシュタグ「#シン東京2050」で意見募集) |

| 実名制、詳細情報配信 | コミュニティ形成、イベント告知、詳細な情報共有 | 地域ニュース、イベント情報、地域おこし活動の共有 | 沖縄県渡名喜村 (観光情報、島の日常、フォロワー数>島民数) | 長野県白馬村 (人口の約17倍のフォロワー) | ||

| 若年層、視覚的コンテンツ重視 | 画像・短編動画中心、ハッシュタグによる検索性 | 観光・移住促進、地域の魅力発信、UGC促進 | 群馬県前橋市役所 (季節の風景、#maebashi_trip) | 神奈川県葉山町 (移住促進、#葉山歩き、3.8万人フォロワー) | ||

| YouTube | 長編動画、20時〜0時利用多し | 動画による深い情報伝達、ライブ配信、ショート動画 | 観光PR、行政サービス解説、イベント中継、地域ブランド形成 | 宮崎県小林市 (移住促進PR「ンダモシタン小林」、300万回再生) | 福岡県北九州市 (インフルエンサー「釣りよかでしょう。」起用) | |

| note | クリエイター、公共性重視 | オウンドメディア機能、広告・ランキングなし、共創型発信 | 公共性担保、詳細情報発信、住民・事業者との連携 | (具体的な自治体事例は提供なし) |

ターゲット層とコンテンツ形式に応じたプラットフォーム選定のポイント

SNS運用の効果を最大化するためには、目的、ターゲット層、そしてコンテンツ形式(テキスト、短編動画、長編動画など)を総合的に考慮し、適切なSNSを選択することが不可欠です 。例えば、若年層へのアプローチを強化したい場合、TikTokが非常に有効であり、動画コンテンツを通じた直接的な紹介やショッピング機能の活用が売上増加に寄与する可能性も指摘されています 。

プラットフォームの選定は、単に「どこに情報を出すか」だけでなく、「どのような情報(コンテンツ形式)を」「誰に」「どのように届けるか」というコンテンツ戦略と密接に結びついています。例えば、Instagramは「視覚的魅力」を伝える観光・移住促進に、Xは「即時性・拡散性」を活かした災害情報に、LINEは「個別対応・利便性」を追求した住民サービスに強みを持つといった具体的な役割分担が可能です。ターゲット層のSNS利用動向とプラットフォームの機能特性を組み合わせることで、メッセージの到達率とエンゲージメントが最大化され、広報活動の費用対効果を高めることができます。

自治体は、自らの広報目的(例:防災、観光、移住、住民サービス)を明確にし、それに最も適したプラットフォームを複数組み合わせる「マルチプラットフォーム戦略」を検討すべきです。ただし、運用リソースを考慮し、媒体数を絞ることも重要であり、全てのプラットフォームで均等に運用するのではなく、重点を置くべき媒体を定めることが推奨されます 。

効果的なSNS広報活動の実践戦略

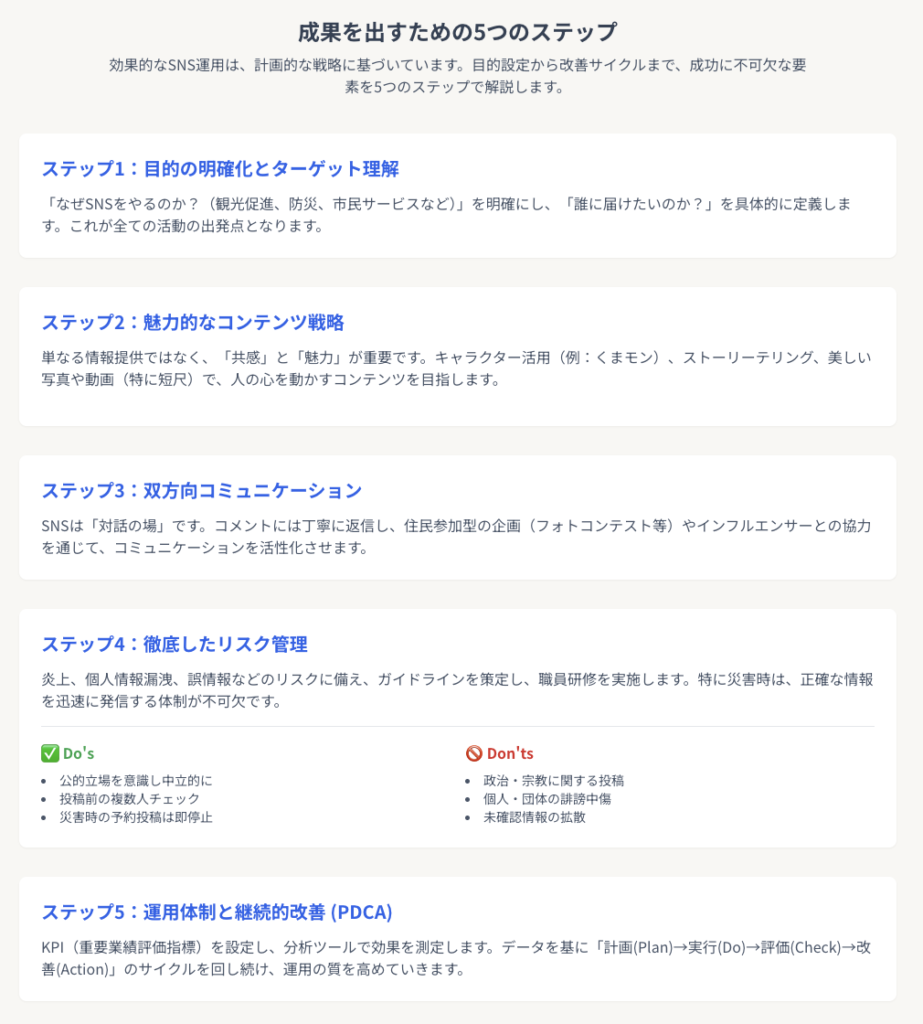

目的の明確化とターゲットオーディエンスの深い理解

SNS運用の成功には、まず「何のために使うのか」という目的を明確にすることが不可欠です 。観光客増加、町おこし、防災情報共有など、具体的な目的を定めることで投稿内容や運用方針が明確になります 。

目的の明確化は、単なる「目標設定」に留まらず、SNS運用におけるリソース配分、コンテンツ制作の方向性、そして効果測定の基準を定める「羅針盤」となります。目的が不明確だと、「なんとなくバズりそうだから」といった場当たり的な投稿に繋がり、運用目的とズレが生じる可能性があります 。

また、ターゲットオーディエンスの属性、嗜好、関心事を深く理解し、その情報に基づいてコンテンツをカスタマイズする必要があります 。住民のニーズを的確に把握し、有益で関心の高い情報を発信することで信頼関係を築けます 。ターゲット理解がなければ、コンテンツが「誰にも響かない」ものになり、リソースの無駄遣いにつながります 。明確な目的がKPI設定を可能にし、ターゲット理解がコンテンツ戦略とプラットフォーム選定を最適化します。これにより、限られたリソースの中で最大の効果を得て、住民との信頼関係を構築し、行政サービスの向上に繋げることができます。

魅力的なコンテンツ戦略

行政広報のコンテンツは、単なる事実の羅列ではなく、「共感」と「魅力」を伝えるためのクリエイティブなアプローチが不可欠です。

地域のイベント情報、防災情報、行政サービスの案内など、住民が必要とする情報を発信するだけでなく、アンケートやSNSのハッシュタグ、コメント欄などを活用して住民の意見やニーズを収集し、それをコンテンツに反映させることが重要です 。これにより、住民は自分たちの声が行政に届いていると感じ、情報への関心が高まります。

熊本県の「くまモン」のように、地域のPRキャラクターやマスコットを活用することは、親しみやすさを生み出し、地域内外の人々との交流を促進し、地域活性化につなげられます 。大阪府の「もずやん」も、方言を用いた親しみやすい投稿で高いエンゲージメントを獲得しています 。これらのキャラクター活用は、行政の「堅苦しさ」を和らげ、住民との心理的距離を縮める上で極めて有効です。これにより、住民は行政情報をより身近なものとして捉え、関心を持つようになります。

ふるさと納税の返礼品を例にとると、単に商品の特徴を羅列するだけでなく、地域の漁業の歴史、生産者の想い、地域の食文化との関わりなど、より深い文脈で価値を伝える「ストーリーテリング」が住民や寄付者の共感を呼び、行動変容を促すことができます 。

また、InstagramやYouTubeでは、地域の美しい風景、伝統行事、特産品などを写真や動画で魅力的に伝えることが、観光客誘致や移住促進に繋がります 。視覚的な訴求は言語の壁を越え、直感的に魅力を伝える上で非常に効果的です 。さらに、現代の若年層は「タイムパフォーマンス(タイパ)」を重視する傾向があるため、YouTubeショートやTikTokなどの短尺動画を活用し、効率よく情報を伝えることが効果的です 。

双方向コミュニケーションとエンゲージメントの促進

SNSは、従来の広報誌やウェブサイトのような一方通行のコミュニケーションとは異なり、リアルタイムな反応と双方向のコミュニケーションを実現するプラットフォームです 。フォロワーからのコメントやメッセージには、迅速かつ丁寧な返信が求められます 。ポジティブなコメントには感謝の意を示し、具体的な返信をすることで、より深い関係性が生まれます。ネガティブなコメントに対しても、感情的にならず冷静に対応し、問題点を認識し解決策を提案する姿勢を見せることで、信頼を築くことができます 。

ユーザー生成コンテンツ(UGC)の促進と活用も重要です。ハッシュタグキャンペーンやフォトコンテストなどを通じて住民や観光客が自ら情報を発信することを促し、そのコンテンツを行政側が紹介することで、情報の拡散力と信頼性を高めることができます 。

さらに、SNS上で影響力のあるインフルエンサーとの協力は、認知拡大、特産物の販促、観光客増加に非常に有効です 。インフルエンサーは、自治体自身の発信とは異なる客観的な視点を提供し、特定のターゲット層に深くリーチすることが可能です。例えば、福岡県北九州市はYouTubeで人気インフルエンサー「釣りよかでしょう。」を起用し、公開5日間で再生40万回超えを達成しました 。

SNSが住民との「対話の場」として機能することは、住民のロイヤリティ向上と行政への信頼構築に寄与します。

危機管理広報とリスク対策

SNS運用においては、炎上リスク、個人情報漏洩、なりすましによる誤情報拡散といった潜在的なリスクを十分に認識し、事前の対策と迅速な対応が不可欠です。

- 炎上リスクの認識と予防策: 公式アカウントの投稿内容は慎重にチェックし、公的な立場を意識した中立的かつ客観的な情報発信を心がけることが重要です 。安易な投稿や、特定の団体や個人を誹謗中傷する内容、政治的・宗教的な活動を目的とする投稿は厳に避けるべきです 。社内で統一したガイドラインを作成し、職員全員が遵守する体制を整えることが、炎上を未然に防ぐ上で効果的です.

- 個人情報漏洩のリスクと対策: SNSを活用する際には、個人情報の取り扱いに細心の注意が必要です 。投稿画像に応募者の個人情報が写り込んでしまうなどの事例があり、情報発信前には個人情報が含まれていないかを確認し、必要に応じて関係者の同意を得るなど、十分な配慮が求められます 。組織的なセキュリティ強化やコンプライアンス研修の実施も不可欠です.

- なりすまし・誤情報の拡散対策: 偽アカウントによるキャンペーン当選に関するダイレクトメッセージ送信や、災害時の誤情報拡散などの事案が発生しています 。このようなトラブルの際のガイドラインを設け、迅速に対応できるようにあらゆる状況を想定し、対策を準備することが重要です。デマ情報に対しては、感情的に否定するのではなく、ファクトチェックに基づき、事実確認とできる限りの情報公開をして真摯に対応することが求められます.

- 災害時の情報発信プロトコル: 災害時は、予約投稿の停止基準を明確にし、速やかに停止する体制を整える必要があります 。投稿内容も、災害の状況に配慮したトーンで発信し、不吉な言葉や連想させる表現を避けるべきです 。正確な情報を迅速に伝える一方で、不確かな情報の拡散には注意し、公式発表や報道機関の情報を補完する二次情報として位置づける慎重さが求められます 。

- 炎上発生時の対応フロー: 万が一炎上が発生した場合、まずは冷静に事実確認と状況把握を行い、速やかに危機管理チームに報告・共有します 。原因を分析し、自社に非がある場合は誠実に謝罪し、再発防止策を明確に示します 。非がない、あるいは不明な場合でも、関係者や世間に迷惑をかけていることへの部分的な謝罪を行い、現在対応中であることをいち早く伝えることが推奨されます 。炎上の火種を早期に察知するためには、ソーシャルリスニングツールの活用も効果的です.

SNS運用におけるリスク管理は、行政の信頼性維持と住民保護の観点から、事前の準備と迅速な対応が不可欠です。

運用体制と継続的改善

SNS運用は継続的な取り組みであり、組織的な体制構築と職員の能力向上が成功の鍵となります。

体制構築と人材育成

SNS運用の成功には、まず「観光客増加」「住民の満足度向上」といった明確な運用目的を定め、それに基づいてKPI(Key Performance Indicator)を設定することが不可欠です 。目的が定まれば運用方針が立てやすくなり、的確な手法でSNS戦略を進められます 。

設定した目標達成に向けては、PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを継続的に回すことが重要です 。ユーザーの反応を分析し、企画やコミュニケーションを改善していくことで、情報発信の質を高めることができます 。

職員のデジタルリテラシー向上も喫緊の課題です。総務省の調査によると、全職員の30%以上にデジタル基礎研修を実施した自治体では、業務効率化による時間削減効果が平均23.7%高く、住民一人当たりの行政コストが6.8%低減しています 。体系的なデジタルスキル研修や、デジタル行政推進リーダー育成研修の実施は、組織全体のデジタル対応力を強化し、業務改善提案数の増加や職員の意識改革を促す効果があります 。

人員配置の最適化と業務効率化も重要です。LINE公式アカウントにLステップやAIチャットボットを導入することで、住民からの問い合わせ対応を自動化し、職員の業務負担を軽減できます 。これにより、24時間体制での対応が可能となり、住民サービスの向上にも繋がります 。また、SNS投稿管理ツールを導入することで、複数プラットフォームの一元管理や投稿承認フローの効率化が図られ、特に人事異動が多い自治体においても、スムーズな引き継ぎと運用体制の維持が可能となります 。人事異動時の引き継ぎ書に運用ルールや過去の経緯を詳細に記載することは、属人化を防ぎ、継続的な運用を支える上で不可欠です 。

効果測定と評価

広報活動の成果を可視化するためには、KPI(Key Performance Indicator)の設定と効果測定が不可欠です 。具体的なKPIとしては、フォロワー数、エンゲージメント率(いいね、コメント、シェアなど)、リーチ数、インプレッション数、リンククリック数、そしてウェブサイトへのアクセス数やイベント申し込み数などが挙げられます 。これらのKPIは、最終的な目標であるKGI(Key Goal Indicator)と連動させて設定することで、広報活動が組織全体の目標達成にどのように貢献しているかを評価できます 。

効果測定には、各SNSプラットフォームが提供する分析ツールや、Meltwater、Tofu Analytics、Social Insightなどのソーシャルリスニング・SNS分析ツールが有効です 。これらのツールを活用することで、投稿のパフォーマンスデータを継続的に分析し、改善に活かすことができます 。データに基づいた分析は、職員が「どうしたら目標を達成できるか」という視点を養い、「考える力」を鍛えることにも繋がります 。

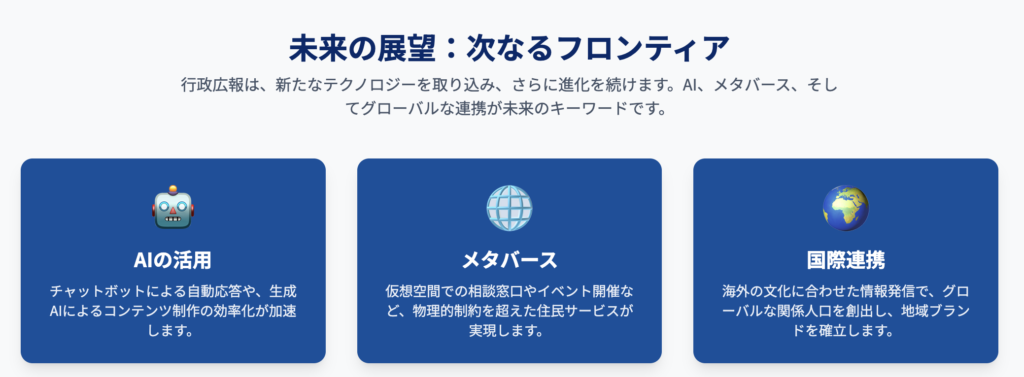

将来展望と革新的活用

SNSを活用した行政広報は、技術革新と社会構造の変化に対応し、今後さらに進化していくと予測されます。

AI技術の活用

AI技術は、行政のSNS運用において多大な可能性を秘めています。AIチャットボットは、住民からのよくある質問に24時間自動で応答することで、職員の問い合わせ対応業務を大幅に効率化し、住民サービスの向上に貢献します 。これにより、職員はより複雑な業務に集中できるようになります。

さらに、生成AIの進化は、コンテンツ制作の効率化と質の向上をもたらすでしょう。文章で指示するだけで画像や動画を生成できるAIは、限られた人材で多様なコンテンツを制作することを可能にし、AIインフルエンサーのような架空のキャラクターが行政広報を担う可能性も示唆されています 。AIを活用したデータ分析は、住民の興味関心やニーズをより深く理解し、最適なタイミングで最適な情報を発信するための基盤となります 。

メタバースの活用

メタバースは、行政広報の新たなフロンティアとして注目されています。仮想空間に庁舎や観光地を再現し、住民とのコミュニケーションやイベント開催を行う事例が既に登場しています 。例えば、鳥取県は日本初の自治体専用AIアバター職員「YAKAMIHIME(八上姫)」をメタバース空間に配置し、24時間365日情報発信や住民とのコミュニケーションを行っています 。

メタバースは、観光誘致や地域活性化だけでなく、避難所受付の円滑化やボランティア活動の促進といった防災分野での応用も期待されており、住民サービスのデジタル化を一層推進する可能性を秘めています 。

新たなSNSプラットフォームとトレンド

SNS市場は常に変化しており、TikTok、Discord、Zenlyといった新興プラットフォームの動向にも注目が必要です 。特に、若年層が「タイムパフォーマンス(タイパ)」を重視する傾向にある現代において、YouTubeショートやTikTokのような短尺動画を活用し、効率よく情報を伝えるコンテンツ制作は重要なトレンドです 。

また、特定のニッチな層に深く響く「細分化されたインフルエンサー」の起用や、ユーザーが自らコンテンツを生成・拡散するUGC(User Generated Content)の促進は、行政広報のリーチと共感性を高める上で引き続き重要となるでしょう 。

政策広報と国際連携

法改正や記念日といった社会的な節目を活用した情報発信は、住民の関心を引き、政策への理解を深める上で効果的な手法です 。

さらに、国際的なSNSマーケティングは、自治体ブランドの形成と国際的な関係人口の創出に貢献します 。海外向けにSNSを活用する際には、単にコンテンツを翻訳するだけでなく、各国の文化、言語、習慣、ユーザーの行動様式に適応させることが不可欠です 。ハワイ州観光局のUGCキャンペーン「#LetHawaiiHappen」のように、ユーザー参加型で現地の魅力を発信させる手法は、世界的な話題喚起と認知度向上に大きく貢献しました 。海外の著名シェフやインフルエンサーを招いて日本の魅力をSNSで発信する取り組みも進められています 。

これらの技術革新と社会構造の変化に対応し、行政広報は未来志向で進化していく必要があります。

結論と提言

本レポートの分析を通じて、SNSが現代の行政広報活動において不可欠な戦略的ツールであることが明確になりました。SNSは、情報の迅速な伝達、地域活性化、住民参加型行政の推進、そして低コストでの広範囲な情報発信といった多角的なメリットを行政にもたらします。

行政がSNSを効果的に活用し、住民との信頼関係を構築し、地域社会の持続的発展に貢献するためには、以下の提言が重要であると考えられます。

- 目的の明確化と戦略的プラットフォーム選定: 広報活動の「なぜ」を明確にし、その目的に合致するターゲット層とコンテンツ形式を考慮した上で、最適なSNSプラットフォームを戦略的に選定すべきです。全てのプラットフォームで均等にリソースを割くのではなく、重点を置くべき媒体を定めることが効率的な運用に繋がります。

- 共感を呼ぶコンテンツの多様化: 単なる事実の羅列に留まらず、地域のキャラクターやマスコットの活用、ストーリーテリング、視覚的な魅力に富んだ写真や動画(特に短尺動画)を取り入れることで、住民の関心と共感を高めるコンテンツを制作すべきです。

- 双方向コミュニケーションの強化: SNSは対話の場であることを認識し、住民からのコメントやメッセージに迅速かつ誠実に対応することで、住民との関係性を深化させるべきです。UGCの促進やインフルエンサーとの協力を通じて、住民や外部の視点を取り入れた魅力的な情報発信を推進します。

- 徹底した危機管理体制の構築: 炎上、個人情報漏洩、誤情報拡散といった潜在的なリスクに対し、事前のガイドライン策定、職員研修、モニタリング体制の強化、そして迅速かつ冷静な対応フローを確立することが不可欠です。特に災害時には、正確な情報を迅速に発信するプロトコルを徹底し、住民の安全を最優先すべきです。

- 継続的な改善と人材育成: SNS運用は一度行えば終わりではなく、PDCAサイクルを継続的に回し、データに基づいた効果測定と改善を繰り返すことが重要です。また、職員のデジタルリテラシー向上に向けた体系的な研修プログラムを導入し、SNS運用を担う人材の育成と業務効率化を支援するツール(AIチャットボット、SNS管理ツールなど)の導入を積極的に検討すべきです。

- 新技術と国際連携への挑戦: AIやメタバースといった新技術の可能性を探索し、行政サービスの向上や新たな広報手法の確立に繋げるべきです。また、海外向け広報においては、文化的な背景を深く理解し、現地のニーズに合わせた戦略を展開することで、国際的な関係人口の創出と地域ブランドの向上を目指すべきです。

これらの戦略的な取り組みを通じて、SNSは行政と住民、そして地域内外の多様なステークホルダーとの間に、より強固で信頼性の高い関係を築くための強力な基盤となるでしょう。

#国土交通省 #北陸地方整備局 #横田秀珠 #行政広報 #広報 #広報コンサルタント #広報セミナー #広報講座 #広報講演 #広報研修 #広報講師