革命1995・2008・2022年:AIひらめかない・できない・やりたくない

ようやくSunoAIのフォロワー30人に

33万回再生ありがとうございます

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

まだの方はフォローよろしくお願いします。

https://suno.com/@enspire

今日のブログの内容も曲にしています。

革命は終わらない

https://www.youtube.com/watch?v=X_36SwCCVB

拡張された人類

https://www.youtube.com/watch?v=7pVqttFMWi0

さて、本題です。

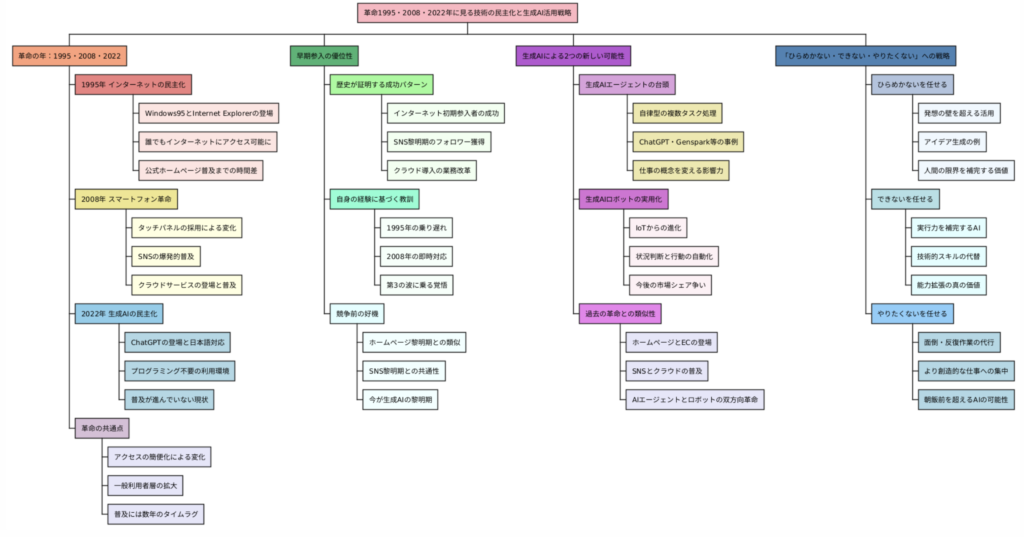

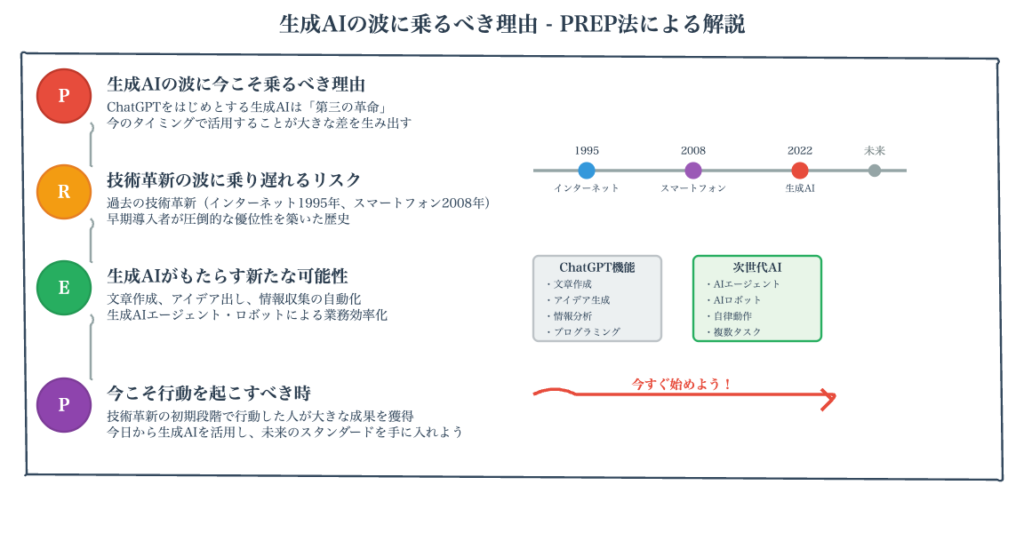

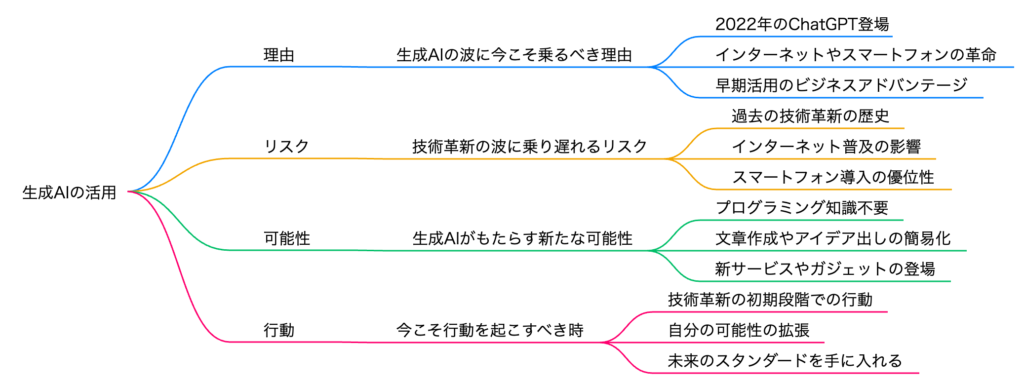

IT業界では3つの革命が起きています。1995年のインターネット革命を起こしたのはMicrosoft、2008年のモバイル(スマホ)革命を起こしたのはApple、2022年の生成AI(ChatGPT)革命を起こしたのがOpenAIです。それぞれの革命に乗じて成功した企業も異なります。インターネットではGoogleやAmazon、モバイルではFacebookやSalesforce、そして生成AIでは今後AIエージェントで覇権を握る企業、ロボット分野ではNVIDIAが注目されています。では、私たちはAIに何を任せるべきか?判断基準は3つ。「ひらめかない」「できない」「やりたくない」ことです。AIは人間の認知能力、実行能力、戦略的集中力を拡張してくれます。自分に何が足りないかを見極め、AIを活用すべき分野を見つけることが重要です。

https://www.youtube.com/watch?v=Fu8EK93t_OM

革命1995・2008・2022年:AIひらめかない・できない・やりたくない

🌐 ホームページ

🛒 ネット通販

📢 SNS

☁️ クラウド

🤖 生成AIエージェント

🦾 生成AIロボット

🎯 シェア争いはこれから

⚡ まだ間に合う!

どの革命も3年経ってもまだ普及していない状態

早く始めた人が絶対に有利!過去が証明している成功パターン

自分ができることは自分がやる

自分ができないことを生成AIに任せる

→ 能力が拡張され、可能性が広がる!

🎯 ディープリサーチ & AIエージェント

• 10分〜20分考えて答えを出すAI

• 複数のタスクを自ら考えて行動

• 朝飯前の仕事を超えた複雑な業務を処理

🤖 生成AIロボット

• リアル世界で考えて行動するAI搭載機器

• IoTを超えた自律的な判断・行動

• 今年から本格的に登場予定

まだ3年経っていないので今からでも間に合う!

今日からディープリサーチとAIエージェントを試してみよう

革命1995・2008・2022年:AIひらめかない・できない・やりたくない

技術革命の歴史を通じて生成AI活用の重要性を説く講演内容。1995年のインターネット元年(Windows95)、2008年のスマホ革命(iPhone)、2022年の生成AI革命(ChatGPT)という3つの転換点を分析。各革命で早期参入者が成功している歴史を踏まえ、現在の生成AI革命においても早期活用の必要性を強調。生成AIには「ひらめかない・できない・やりたくない」業務を任せることで人間の能力拡張が可能とし、AIエージェントやディープリサーチ機能の活用を推奨している。

- はじめに

- 技術革命の歴史を振り返る:1995年、2008年、2022年の意味

- なぜ早期参入者が圧倒的に有利なのか

- 生成AI革命がもたらす2つの新しい可能性

- 「ひらめかない・できない・やりたくない」を生成AIに任せる戦略

- おわりに

- よくある質問(Q&A)

はじめに

技術の進化は私たちの生活を劇的に変えてきました。しかし、多くの人がその変化の波に乗り遅れ、後になって「あの時始めておけばよかった」と後悔しています。今まさに私たちは第3の技術革命の真っ只中にいることをご存知でしょうか?1995年のインターネット革命、2008年のスマートフォン革命、そして2022年の生成AI革命。これら3つの革命には共通点があり、そのパターンを理解することで、あなたも次の成功の波に乗ることができるのです。本日は、ネットビジネス・アナリストの横田秀珠が、これまでの経験と分析をもとに、なぜ今が生成AIを始める絶好のタイミングなのか、そしてどのように活用すべきかについて詳しく解説いたします。

技術革命の歴史を振り返る:1995年、2008年、2022年の意味

第1の革命:1995年インターネット元年

1995年、2008年、2022年。この3つの数字にピンと来られた方は、技術トレンドに非常に敏感な方だと思います。まず1995年は、Windows95が発売されたインターネット元年です。この年の流行語大賞は「インターネット」でした。

この時に何が起きたかというと、インターネットが誰でも簡単に使えるようになったわけです。これによって、インターネットの可能性にいち早く気づいた人は、我先にホームページを作ったり、我先にネット通販を始めたわけです。

ここで重要なポイントは、インターネット自体は1995年よりもずっと前から存在していたということです。では、なぜ1995年が革命の年となったのでしょうか?それは、Microsoftから発売されたWindows95によって、Internet Explorerがインストールされたパソコンが普及し、誰でも簡単にインターネットにアクセスできる仕組みが作られたからです。つまり、インターネットが民主化されたのです。

しかし、1995年にインターネットの可能性に気づいた人でも、その3年後の1998年に公式ホームページを持っていた会社はほとんどありませんでした。これが一般的になってきたのは、1995年から10年経った2005年頃のことです。そして、多くの会社がホームページを持つようになったからこそ、SEO対策という言葉が生まれ、Yahoo!カテゴリ登録といったサービスが2004年頃から注目されるようになったのです。

第2の革命:2008年スマートフォンの登場

続いて2008年です。この年は日本でiPhoneが発売された年で、スマートフォン革命の始まりでした。私が会社を設立した2007年の時点では、全員がガラケーを使用しており、スマートフォンの「ス」の字もありませんでした。

ちょうどその時期、アメリカではすでにiPhoneが発売されており、2008年の日本での発売が決定していました。どこのキャリアが販売権を取るのか、docomo、au、ソフトバンクのどこなのかが話題になっていました。最終的にソフトバンクに決まり、私はソフトバンクから発売された初日にiPhoneを手に入れました。

スマートフォンの革命は何だったのでしょうか?実は、スマートフォン自体が新しいわけではありません。ガラケーのような携帯電話は以前からありました。スマートフォンの革命的な点は、タッチパネルを採用したことです。タッチパネルを採用したことによって、誰でも簡単にスマートフォンのアプリやインターネット、SNSが使えるようになったのです。

このタッチパネルの革命は相当すごいものでした。ガラケー時代には、ボタンの数でできることが限られていましたが、スマートフォンはタッチパネルになった瞬間に無限の可能性を持ち、あらゆることがボタンなしでできるようになりました。驚くべきことに、幼稚園児や赤ちゃんでもスマートフォンを感覚的に操作できるようになったのです。

スマートフォンが普及させたもの

では、スマートフォンが普及したことで何が変わったのでしょうか?SNSが爆発的に普及したのです。実は、SNSは2008年より前から存在していました。mixiやFacebookが登場したのは2004年頃のことです。しかし、2008年でも実はSNSは全然普及していませんでした。

なぜでしょうか?パソコンでしかSNSができなかったからです。これがスマートフォンでできるようになったら何が変わったかというと、いつでもどこでも投稿できるようになったのです。パソコンだったら、いつでもどこでも投稿することはできません。パソコンを持ち歩いていないといけないし、当時はまだフリーWi-Fiも飛んでいませんでした。

今当たり前に皆さんが使っているSNSの使い方は、スマートフォンが普及したからこそできているものなのです。そして、だんだん動画も見れるようになったり、ライブ配信ができるようになったりして、現在があるわけです。

スマートフォンの普及によって生まれたものは、SNSだけではありません。もう一つ重要なものがクラウドサービスです。Dropbox、Evernote、そしてGoogleのGmail、Googleカレンダーなど、様々なクラウドサービスが登場しました。いつでもどこでも、あらゆる場所からアクセスできるという便利さがあるから普及したのです。

第3の革命:2022年生成AIの民主化

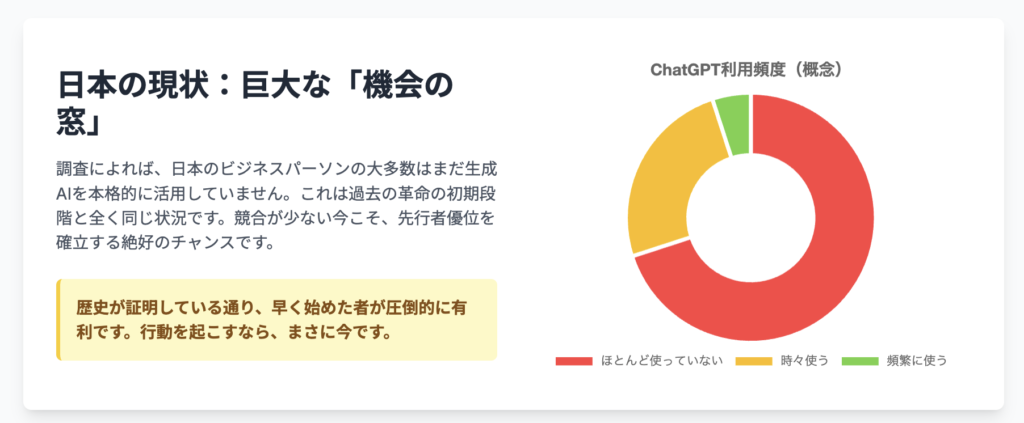

そして2022年11月30日、ChatGPTがサービスを開始しました。これから間もなく3年が経とうとしています。3年経った段階で、生成AIが普及しているかというと、少なくとも今の日本においては普及しているとは言えません。

昨日もたまたま生成AIのセミナーがあったのですが、参加した人の7割がChatGPTをほとんど使っていないという状況でした。これは、1995年から3年後の1998年にホームページを持っていた人、2008年から3年後の2011年にSNSをやっていた人と同じような状況です。

つまり、2022年から3年経った今でも、ChatGPTなどの生成AIを使っている人はまだ一握りしかいないということです。しかし、これがまた5年、10年経ったら、みんなが当たり前に使うサービスになっているでしょう。

ChatGPTはどういう革命を起こしたのでしょうか?生成AIを誰でも簡単にアクセスできる仕組みを作ったということです。日本語のチャットという仕組みで、生成AIに指示が出せるようになりました。

それより前は、ChatGPTの前から生成AIは存在していましたが、動かそうと思ったらプログラミング言語を使わないと生成AIに指示を与えることができませんでした。しかし、我々は小さい時からプログラムを習っていないので、いくら優秀なAIがあっても指示を出すことができず、使えなかったのです。

この民主化が起きた第3の革命は、誰でも簡単に生成AIが使える仕組みを作ったからこそ革命なのです。

なぜ早期参入者が圧倒的に有利なのか

過去の事例が証明する早期参入の優位性

早く始めた人が絶対に有利であることは、過去の事例が証明しています。インターネットが始まって早くホームページを作った人、ネット通販を始めた人、そしてスマートフォンが出てきて早くSNSを始めた人、早くクラウドを使って業務管理できた人は成功しているのです。

私自身の経験を振り返ってみましょう。私は1994年に大学を卒業し社会人になりました。つまり、インターネットがない最後の世代です。大学生の時にインターネットがないわけですから、将来勤める会社を探すのにインターネットで探すことはできませんし、インターネットを使ったIT企業というものも存在していませんでした。

そのため、私は親父の会社に入って10年もアナログ営業をしていました。その間に世の中がガラッと変わってしまったのです。1回目の革命で私は乗り遅れました。ホームページも持っていませんでした。

しかし、2回目の2008年の時には「これは乗り遅れたくない」ということで、速攻で乗ったので間に合いました。このように、一度乗り遅れた経験があるからこそ、次の波には必ず乗ることの重要性を身をもって理解しています。

競争が激化する前のチャンス

重要なポイントは、みんながその技術を使い始める前に始めることです。1995年のインターネット革命でも、それより前にホームページを作った人は競争もほとんどなく、簡単に検索上位に表示されました。しかし、みんながホームページを作るようになったら競争が始まり、SEO対策が必要になったのです。

同様に、SNSも最初の頃は競争が少なく、フォロワーを獲得するのも比較的簡単でした。しかし、今では企業も個人も当たり前にSNSを活用しており、注目を集めるのは非常に困難になっています。

現在の生成AI市場は、まさに1995年のホームページ黎明期、2008年のSNS黎明期と同じ状況にあります。まだ多くの人が活用していないからこそ、今始めることで大きな先行者利益を得ることができるのです。

3回目の革命に乗り遅れてはいけない理由

過去2回の技術革命を振り返ると、それぞれが私たちの働き方、生活様式を根本的に変えました。そして今、3回目の革命が起きています。この革命に乗り遅れるということは、過去2回の革命に乗り遅れた人と同じ運命を辿ることを意味します。

特に注目すべきは、各革命から3年後の状況です。1998年(インターネット革命から3年後)にホームページを持っていた企業はごく少数、2011年(スマートフォン革命から3年後)にSNSを本格活用していた企業もごく少数でした。そして現在、2025年(生成AI革命から約3年後)の今、生成AIを本格活用している人はまだ少数派です。

しかし、歴史は繰り返します。あと5年、10年経てば、生成AIは当たり前の技術となり、使えないことが競争上の大きな不利になるでしょう。だからこそ、今この瞬間が最後のチャンスなのです。

生成AI革命がもたらす2つの新しい可能性

生成AIエージェントの台頭

生成AIの普及により、2つの大きな変化が起きると予想されます。1つ目は生成AIエージェントの普及です。生成AIエージェントは、今年から様々なものが登場しています。例えば、Genspark、Manus、Skyworkなどがあり、Googleからも提供される予定です。ChatGPTの方でもエージェントモードが登場しました。

これらのエージェントは、複数のタスクを1回の指示で自分で考えて行動に移すことができるという革新的な機能を持っています。従来のAIが単発の質問に答えるだけだったのに対し、エージェントは複雑なプロジェクトを段階的に進めることができるのです。

例えば、「競合他社の分析レポートを作成して、それを基に自社の戦略案を3つ提案し、それぞれの実行計画まで作って」と指示すれば、エージェントが自動的にリサーチ、分析、戦略立案、計画作成まで行ってくれます。これは単なる効率化ではなく、仕事の概念そのものを変える革命的な変化です。

生成AIロボットの実用化

2つ目の変化は、生成AIロボットの普及です。これはまだキーワードとして確立されていませんが、私が注目している分野です。クラウド上やネット上の話ではなく、リアルの世界に生成AIが搭載されたデバイスがどんどん登場すると予想されます。

従来のIoTデバイスは、センサーだけの考えることができないものでしたが、今後は生成AIのように考えて自ら行動できるAIが搭載されたロボットやガジェットが登場するでしょう。これらのデバイスは、単なる自動化を超えて、状況を理解し、判断し、最適な行動を取ることができるようになります。

この分野はまだシェア争いが始まっていませんが、今年から本格的な競争が始まると予想されます。スマートフォンがガラケーを駆逐したように、生成AI搭載デバイスが従来のデバイスを置き換える時代が来るでしょう。

過去の革命との類似パターン

興味深いことに、この2つの変化は過去の革命パターンと一致しています。インターネット革命では、ホームページとEC(ネット通販)が普及しました。スマートフォン革命では、SNSとクラウドサービスが普及しました。

そして今回の生成AI革命では、生成AIエージェント(知的作業の自動化)と生成AIロボット(物理世界での知的行動)が普及すると予想されます。このパターンを理解することで、どこにビジネスチャンスがあるかを予測することができるのです。

「ひらめかない・できない・やりたくない」を生成AIに任せる戦略

生成AIに何をさせるべきか

生成AIを活用する際の基本的な考え方として、私は「ひらめかない・できない・やりたくない」ことを生成AIに任せることを推奨しています。これは生成AIの特性を最大限に活用し、人間の能力を拡張するための戦略的なアプローチです。

ひらめかないことを任せる

まず「ひらめかない」ことについてです。自分がひらめかないことには何もできませんし、思いつかないことには何もできません。ここで、思いついていないことを思いついてもらえる存在が生成AIです。これは既に自分の限界を超えているわけですから、それは非常に価値があります。

アイデア出し、様々なことを考えてもらう、推測してもらうということは、人間の脳を超えていることは間違いありません。生成AIには無限の可能性があります。これまで思いつかなかったアプローチ、見落としていた視点、新しい組み合わせなど、人間の発想の限界を超えたアイデアを提供してくれます。

例えば、新商品のアイデアに行き詰まった時、生成AIに「競合他社が見落としている市場ニーズを10個挙げて、それぞれに対する解決策を提案して」と依頼すれば、自分では決して思いつかなかった視点からのアイデアを得ることができます。

できないことを任せる

次に「できない」ことについてです。ひらめいたアイデアがあっても、それを実行できるかどうかは別の問題です。できることなら自分がやればいいのですが、できなかったら結局何も起きません。

ここで、できないことを生成AIに依頼して、生成AIができるのであれば任せることで、自分の能力が拡張されます。ひらめかないことをひらめいてもらうだけでも能力の拡張ですが、ひらめいた内容を自分ができなくても生成AIができるのであれば、さらに能力が拡張されるのです。

多くの人は、自分ができることを生成AIに任せて楽をしようと考えがちです。しかし、自分ができることは自分がやればよいのです。自分ができないことを任せることで、できることが増え、可能性が広がるのです。

例えば、プログラミングができない人でも、生成AIに「この機能を実現するPythonコードを書いて、エラーハンドリングも含めて完全な形で提供して」と依頼すれば、高品質なコードを得ることができます。これにより、技術的な制約によって諦めていたアイデアも実現可能になります。

やりたくないことを任せる

最後に「やりたくない」ことについてです。人間はできることをやろうと思っても、本人のやりたくないという気持ちがあると、結局嫌だからやらないものです。できるけれどやりたくないのであれば、それを生成AIに任せればよいのです。

できることで、かつ自分がやりたいことなら自分がやればよいのです。それが自分の生きがいや、やりがいになるのですから。わざわざ生成AIに任せて仕事を奪わせる必要はありません。

しかし、忙しい、面倒くさい、時間がない、疲れるという理由でやりたくないのであれば、生成AIに任せることでその分だけプラスになります。

例えば、定期的なレポートの作成、データの整理と分析、メールの下書き作成など、重要だけれど面倒な作業は生成AIに任せることで、より創造的で価値の高い仕事に集中することができます。

朝飯前の仕事を超えて

ChatGPTに質問を投げて一瞬で答えが出てくるような作業は、生成AIにとっては朝飯前の仕事です。一瞬で出る答えなんて朝飯前なのです。しかし、私たちが毎日朝飯前の仕事だけをしているかというと、そうではありません。私たちはもっと大変な仕事をしているのです。

この「もっと大変な仕事」を任せられるのが、ディープリサーチやエージェントモードと呼ばれるAIエージェントです。これらは10分、20分、時には1時間以上考えて答えを出してくれます。

ディープリサーチでは、複数の情報源を調査し、それらを統合して包括的な分析レポートを作成してくれます。単純な質問応答ではなく、複雑な調査と分析を要する作業を任せることで、私たちの能力はさらに拡張されるのです。

これらのツールを活用することで、私たちは単純作業から解放され、より戦略的で創造的な仕事に集中することができるようになります。これこそが生成AI時代における正しい働き方なのです。

おわりに

本日は、1995年、2008年、2022年という3つの技術革命を通じて、現在私たちが直面している生成AI革命の意味と可能性についてお話しさせていただきました。過去2回の革命では、早期に参入した人々が圧倒的な成功を収めました。そして今、第3の革命の波が押し寄せています。生成AIを「ひらめかない・できない・やりたくない」ことに活用することで、私たちの能力は飛躍的に拡張されます。まだ3年が経過していない今こそ、この革命の波に乗る最後のチャンスです。過去の革命に乗り遅れた方も、今度こそチャンスを掴んでください。明日からディープリサーチやAIエージェントを活用し、生成AI時代の勝者になりましょう。可能性を感じる方は、今すぐ行動を起こすことをお勧めします。

よくある質問(Q&A)

Q1: 生成AIを始めるのに、特別な技術知識は必要ですか?

A1: 全く必要ありません。これが2022年の生成AI革命の最大のポイントです。ChatGPTの登場により、プログラミング言語を知らなくても、日本語でのチャット形式で生成AIに指示を出せるようになりました。まさに「民主化」が実現したのです。スマートフォンのタッチパネルが誰でも直感的に操作できるようになったのと同じように、生成AIも誰でも簡単に使えるように設計されています。

Q2: 今から始めても、もう遅いのではないでしょうか?

A2: 全く遅くありません。むしろ今が最適なタイミングです。1995年のインターネット革命から3年後の1998年、2008年のスマートフォン革命から3年後の2011年と同様に、2022年から3年後の現在でも、生成AIを本格活用している人はまだ少数派です。セミナー参加者の7割がChatGPTをほとんど使っていないという現状からも、まだまだ先行者利益を得られる段階にあります。

Q3: 生成AIに仕事を奪われる心配はありませんか?

A3: 正しい使い方をすれば、仕事を奪われるのではなく能力が拡張されます。「できることで、かつやりたいこと」は自分がやり続ければよいのです。生成AIには「ひらめかない・できない・やりたくない」ことを任せることで、より創造的で価値の高い仕事に集中できるようになります。生成AIは競合相手ではなく、最強のパートナーとして活用すべきです。

Q4: 具体的にどのような作業から生成AIを活用し始めればよいでしょうか?

A4: まずは「やりたくない」けれど必要な作業から始めることをお勧めします。例えば、定期レポートの作成、データ整理、メールの下書き、アイデア出しなどです。次に「できない」ことにチャレンジしてみてください。外国語の翻訳、簡単なプログラムコードの作成、専門分野の調査などです。最終的には「ひらめかない」ことを生成AIに相談し、新しいアイデアや視点を得ることで、創造性を拡張できます。

Q5: AIエージェントやディープリサーチとは具体的にどのようなものですか?

A5: AIエージェントは、複数のタスクを1回の指示で自動的に実行してくれる高度な生成AIです。例えば「競合分析から戦略提案まで一括で行って」と指示すると、リサーチ、分析、提案書作成まで自動で進めてくれます。ディープリサーチは、10分から20分以上かけて複数の情報源を調査し、包括的な分析レポートを作成する機能です。これらは単純な質問応答を超えた、本格的な業務支援ツールとして今年から本格普及し始めています。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=AohM_vnnyIw

0:00 📱 導入・3つの革命年について

1:07 🌐 1995年:インターネット革命とWindows95

2:14 📱 2008年:スマホ革命とiPhone登場

3:20 🏢 個人体験談:インターネット前最後の世代

4:26 📲 SNS普及:スマホがもたらした変化

5:31 ☁️ クラウドサービスの台頭

6:36 📊 3年後の普及状況:過去と現在の比較

7:44 🤖 2022年:第3の革命ChatGPT登場

8:50 👆 タッチパネル革命:スマホの真の革新

9:57 🤖 AI普及で生まれる新技術:エージェントとロボット

10:57 💡 AIに任せる3つのこと:ひらめかない

12:04 🔧 できない・やりたくないことの委託

13:09 🔍 ディープリサーチとエージェントモード活用

14:17 🎯 まとめ:第3の波に乗り遅れるな

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

革命1995・2008・2022年:AIひらめかない・できない・やりたくない

🌐 インターネット元年(1995年)

Windows95の発売により、誰でも簡単にインターネットにアクセスできる環境が整った記念すべき年。この技術革命によりホームページやネット通販が普及し、早期参入者が大きな成功を収めた。インターネットの民主化が始まった歴史的転換点として位置づけられる。

📱 スマホ革命(2008年)

iPhone発売により携帯電話の概念が一変した年。タッチパネルの採用で直感的操作が可能となり、SNSやクラウドサービスの普及を加速させた。いつでもどこでも情報発信・受信できる環境を実現し、現代のモバイル社会の基盤を築いた技術革新。

🤖 生成AI革命(2022年)

ChatGPTの登場により、プログラミング知識なしに誰でも生成AIを活用できる時代が始まった年。日本語チャットという親しみやすいインターフェースで生成AIの民主化が実現。過去2回の技術革命と同様、早期活用者が優位に立つ可能性が高い第3の技術革命。

💻 Windows95

マイクロソフトが発売したオペレーティングシステム。Internet Explorerを標準搭載することで、一般ユーザーが簡単にインターネットにアクセスできる環境を提供した。技術の民主化を実現し、インターネット普及の立役者となった画期的な製品。

📲 SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)

スマートフォンの普及により爆発的に成長したコミュニケーションプラットフォーム。パソコン時代には限定的だった利用が、いつでもどこでも投稿・閲覧可能になったことで日常的なツールとして定着。現代のマーケティングや情報発信に不可欠な存在。

☁️ クラウドサービス

インターネット経由でデータやアプリケーションにアクセスできるサービス形態。Dropbox、Evernote、Gmail、Googleカレンダーなどが代表例。スマートフォンやタブレットからいつでもどこでもアクセス可能な利便性が評価され、現代のワークスタイルを大きく変革した。

🧠 生成AI

テキスト、画像、音声などのコンテンツを自動生成できる人工知能技術。従来はプログラミング知識が必要だったが、ChatGPTにより一般ユーザーでも活用可能となった。人間の創造性を補完し、業務効率化や新たな価値創造を実現する革新的技術。

🤖 AIエージェント

複数のタスクを自律的に実行できる高度な生成AI機能。GenSpark、Manus、Skyworkなどが代表例。単発の質問応答を超えて、複雑な業務プロセスを自動化できる能力を持つ。人間の指示に基づいて思考し、行動に移せる次世代AI技術。

🌍 民主化

高度な技術を一般ユーザーが簡単に利用できるようになる現象。Windows95によるインターネット、iPhoneによるスマートフォン、ChatGPTによる生成AIがそれぞれ民主化を実現。技術革新の普及には、専門知識不要で直感的に使える仕組みづくりが重要。

💡 ひらめかない・できない・やりたくない

生成AI活用の指針として提示された3つの基準。自分では思いつかないアイデア、技術的にできない作業、面倒でやりたくない業務を生成AIに委ねることで、人間の能力拡張と効率化を実現。生成AIとの適切な役割分担を示すキーワード。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/cp1TZB2Zy2o

三つの革命:生成AI時代を戦略的優位性で航海する

技術の民主化がビジネスと社会に与える深い影響を、過去の事例から分析し、現在進行中の生成AI革命における戦略的機会を明らかにします。インターネット(1995年)、スマートフォン(2008年)、そして現在の生成AI(2022年)という三つの主要な技術革命を比較することで、これらの変革期に共通するパターンと、早期適応の重要性が浮き彫りになります。特に、生成AIの活用においては、「ひらめかない」「できない」「やりたくない」という三つの観点からAIを戦略的に活用し、人間の能力を「拡張」するアプローチが、今後の競争優位性を確立するための鍵であると提言します。

序論:技術革命の反復パターン

技術の進歩の歴史は、ビジネスと日常生活の風景を根本的に変える重要な瞬間に満ちています。これらは単なる発明ではなく、複雑な技術が一般の人々にアクセス可能になり、広範な採用と変革的な変化を引き起こす「民主化」の時代を指します。横田氏の分析によれば、過去に三度、このような技術の民主化によって社会が大きく変化し、その変化にいち早く気づき、新しい技術やサービスを取り入れた者が成功を収めてきました 。

この根底にある傾向は、技術の単なる発明が革命を構成するのではなく、その技術の「民主化」、すなわち誰でも簡単に利用できるようにすることが、広範な採用と社会変革を引き起こすという点にあります。講演者がWindows 95、iPhoneのタッチパネル、そしてChatGPTのチャットインターフェースの文脈で繰り返し「誰でも簡単に」という言葉を強調しているのは、この点を明確に示しています 。これは、技術の存在だけでなく、一般の人々によるその利用可能性が重要であることを意味します。このアクセシビリティは参入障壁を下げ、大衆の参加を可能にし、それによって新しい市場、ビジネスモデル、そして競争ダイナミクス(例:SEO、SNS)を生み出します。あらゆる新興技術にとって、その広範な影響は、その生の力だけでなく、ユーザーフレンドリーさとアクセシビリティに焦点を当てるべきであるという広範な示唆が得られます。

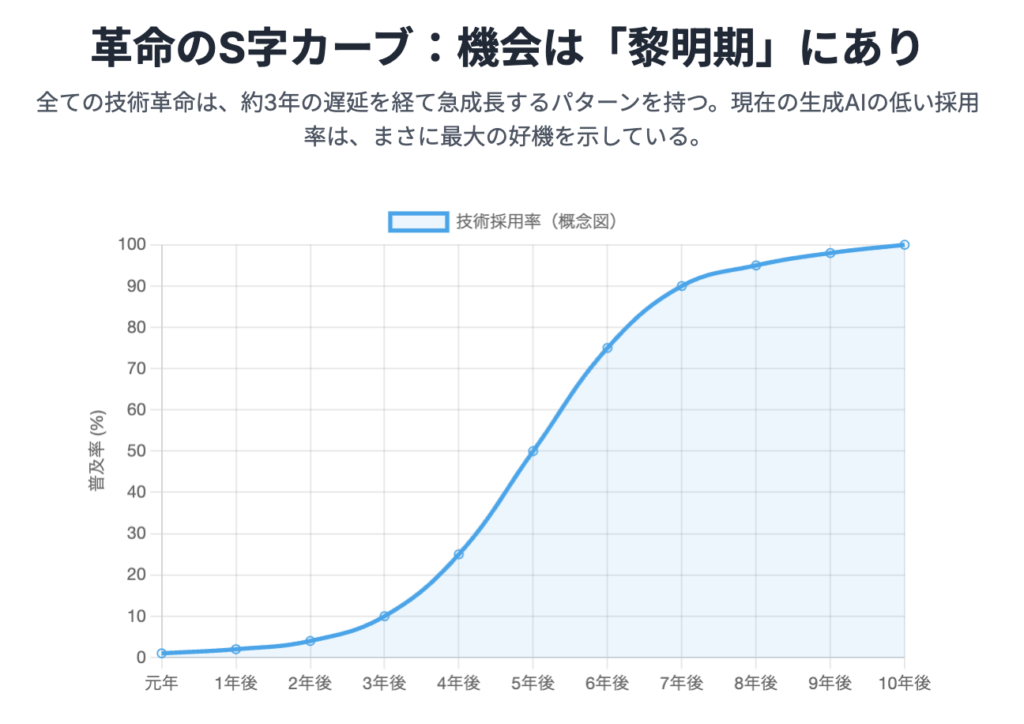

また、歴史的なデータは、初期の採用がゆっくりと進み(例:インターネットやSNSでは3年から10年)、その後急速に加速するという一貫したパターンを示しています。これは、生成AIの現在の採用率が低く見えるとしても、それがS字カーブの正常な段階であり、今後大きな成長の可能性を示していることを意味します。講演者は、ホームページの普及が「3年経った1998年ぐらい」から始まり、「2005年ぐらい」でようやく一般的になったこと、そしてSNSについても「3年経った2011年の時にSNSやってる人なんかほぼいない」と明示的に指摘しています 。この顕著な「3年間の遅延」は、破壊的技術における普及の予測可能なS字カーブパターンを示唆しています。早期の民主化がカーブを開始させますが、広範な社会統合には時間がかかり、それが初期参入者にとって戦略的な窓口を生み出します。このパターンは、現在の生成AIの状況に対する予測モデルを提供し、現在の低い採用率が失敗の兆候ではなく、初期の、高い機会を持つ段階の指標であることを示しています。

革命1:インターネットの黎明期(1995年)– 情報アクセスの民主化

Windows 95とインターネットのアクセシビリティ

1995年以前にもインターネットは存在していましたが、その利用は専門家に限定されていました。マイクロソフトがWindows 95を発売し、Internet Explorerをプリインストールしたことは、一般ユーザーがインターネットに簡単かつ直感的にアクセスできるようになった画期的な瞬間でした。これにより、インターネットは一気に普及し、「インターネット元年」として記憶されることになります 。この変革は、単に技術が存在するだけでなく、その技術が誰にでも使えるようになった「民主化」が、真の革命の引き金となることを示しています。

ホームページとEコマースの台頭

インターネットの可能性にいち早く気づいた先駆者たちは、競ってウェブサイトを立ち上げ、オンラインでの存在感を確立しました。これにより、企業や個人のホームページが急速に普及し、オンライン小売(ネット通販)の初期段階が形成されました 。これは、技術の民主化が直接的に新しいデジタルビジネスモデルを生み出し、市場を活性化させた事例です。

SEOと初期の競争ダイナミクスの出現

より多くの組織がオンラインプレゼンスを確立するにつれて、デジタル空間は急速に競争が激化しました。Yahoo!などの検索プラットフォームで上位表示される必要性が高まり、これが「SEO対策(検索エンジン最適化)」という概念の誕生につながりました 。この進展は、大衆による技術の採用が、いかに迅速に競争を生み出し、優位性を獲得するための新しい戦略的規律(SEOなど)の発展を促すかを示しています。

講演者の個人的経験

講演者自身は、この最初の波に乗り遅れたと語っています。インターネットがない最後の世代として社会人になったため、新しいデジタルツールを導入するのが遅れました 。この個人的な経験は、技術革新への遅れた適応がもたらす機会損失の大きさを強調しています。

民主化された技術を早期に認識し採用した者は、大きな競争優位性を獲得します。この優位性は単に存在することだけでなく、広範な競争が始まる前に、まだ初期段階の市場を形成し、支配的な地位を確立することにあります。講演者が「インターネットの可能性にいち早く気づいた人は我先にホームページを作ったり我先にネット通販を始めた」と述べているように 、「我先に」という精神が直接的な成功につながったのです。この因果関係は、新たに民主化された空間での早期採用が、市場が飽和し競争が激化する前に(後のSEOの出現によって示されるように)、市場を捉え、ブランドを確立することを可能にするというものです。これは、現在の生成AIの状況が、初期参入者にとって同様のリーダーシップ確立の窓口を提供していることを示唆しています。

また、初期の民主化は急速な拡大期をもたらし、その後、競争の激化と、視認性や市場シェアを獲得するための新しい戦略(例:SEO)の開発が続きます。「ホームページを持ってないから競争も何もない」状態から、「みんながHPを作るようになったら競争が始まる」そして「SEO対策」が生まれたという流れは 、この点を明確に示しています。これは、民主化が新しい競争領域を生み出し、それがビジネス戦略の進化を促進するという意味合いを持ちます。このパターンは生成AIにも非常に当てはまり、単にAIを使用するだけでは不十分であり、採用が進むにつれて戦略的な適用と最適化が不可欠になることを示唆しています。

革命2:モバイル変革(2008年)– ユビキタス接続の民主化

iPhoneとタッチパネル革命

従来の携帯電話(ガラケー)が存在する中で、2008年のiPhoneの登場、特にその革新的なタッチパネルインターフェースは、パラダイムシフトをもたらしました。この直感的なインターフェースにより、スマートフォンは幼い子供を含む事実上誰にでもアクセス可能で使いやすいものとなりました 。講演者が「タッチパネル」を鍵となる民主化要因として強調し、「幼稚園児とか赤ちゃんとかでもスマホって触れる」ようになったと述べていることは 、この技術が持つ深遠な意味合いを示しています。これは、コア技術だけでなく、ユーザーインターフェースが技術を普遍的にアクセス可能で直感的にし、その採用と革命的な影響を加速させる上で極めて重要な役割を果たすことを示しています。この事実は、ChatGPTのチャットインターフェースがAIにとって持つ重要性を直接的に予見させるものです。

SNSとクラウドサービスの爆発的普及

MixiやFacebookのようなSNSプラットフォームは2008年以前から存在していましたが、PCからのアクセスに限定されていたため、その広範な採用は限定的でした。スマートフォンは「いつでもどこでも」投稿や閲覧を可能にし、SNSの爆発的な普及につながりました 。同時に、DropboxやGmailのようなクラウドサービスも普及し、データへのユビキタスなアクセスを提供しました 。これは、新しい民主化技術(スマートフォン)が、既存の未活用サービス(SNS、クラウド)の可能性を最大限に引き出し、指数関数的な成長をもたらすことを示しています。SNSプラットフォームが2008年以前には存在していたものの、「全然普及していない」状態だったのは、それが「パソコンでしかSNSができなかった」ためです 。スマートフォンによる「いつでもどこでも」アクセスが、これらのサービスをユビキタスなコミュニケーションツールへと変貌させました。この因果関係は、新しい民主化技術(スマートフォン)が、既存のサービス(SNS、クラウド)に対する制約(場所にとらわれるPCアクセス)を取り除き、その爆発的な成長を促したことを意味します。これは、生成AIも同様に、これまでアクセスやインターフェースの制約を受けていた既存の複雑なAIアプリケーションの可能性を、シンプルなチャットインターフェースを通じて解き放つ可能性があることを示唆しています。

コミュニケーション、ビジネス、日常生活への影響

モバイル革命は、個人のコミュニケーション、ビジネス運営、情報消費を根本的に変え、ユビキタスな接続を日常の規範としました。モバイルファースト戦略を採用し、SNSを活用した企業は大きな優位性を獲得しました 。これは、モバイル技術によって推進された深遠な社会およびビジネス変革を示し、デジタルエンゲージメントの新しい規範を確立しました。

講演者の個人的経験

最初の革命から学んだ講演者は、このモバイルの波を積極的に受け入れ、発売日にiPhoneを入手し、その可能性を徹底的に研究しました。この積極的なアプローチにより、彼はこの波に乗ることができました 。これは「早期採用」のメッセージを強化し、新しい民主化技術への積極的な関与が成功につながることを示しています。

革命3:生成AI時代(2022年)– 高度な知能の民主化

ChatGPTとAIのためのユーザーフレンドリーなインターフェース

2022年11月30日のChatGPTのローンチは、第三の革命の出発点とされています。その主要な革新は、「日本語のチャット」インターフェースであり、これによりプログラミング知識がなくても誰でも強力な生成AIモデルと対話し、指示を与えることができるようになりました 。これは、Windows 95(GUI)やiPhone(タッチパネル)の民主化要因と直接的に並行しており、チャットインターフェースがAIの大衆採用にとって不可欠なイネーブラーとして位置付けられています。

講演者は、「ChatGPTの前ってのは生成AIは存在してたんだけど動かそうと思ったらプログラミング言語を使わないと生成AIに指示が与えられなかったんですね。でも我々は小さい時からプログラムを習ってないので…使えなかったんですね」と述べています 。これは、強力なAIと対話するために専門的な技術スキルが必要であるという重大なボトルネックを浮き彫りにしています。チャットインターフェースはこれを取り除き、非プログラマーでもAIにアクセスできるようにしました。この因果関係は、プログラミングの障壁を取り除くことが直接的に大衆採用を可能にし、AIを専門家向けのニッチなツールから汎用的なユーティリティへと変貌させることを意味します。これは、将来のAIの進歩が、その影響を最大化するために、より直感的で自然なインターフェースをますます優先することを示唆しています。

現在の採用率と関与の重要な窓口

その潜在力にもかかわらず、日本における生成AIの現在の採用率は依然として低く、潜在的なユーザーの大部分がChatGPTのようなツールをほとんど使用した経験がありません。これは、インターネット革命やSNS革命の初期段階を反映しています 。この一見ネガティブなデータは、市場がまだ初期の高い潜在力を持つ段階にあることを強調する戦略的な機会として再構成されます。講演者は、「参加した人の7割がChatGPTをほとんど使ってない」と指摘していますが 、すぐに「まだ間に合います」と続け、「早く始めた人が絶対に有利じゃんってそれはもう過去が証明してますよね」と強調しています 。この「遅れ」は市場の失敗ではなく、戦略的な窓口を意味します。民主化された技術のS字カーブの初期段階では、現在の低い採用率は初期参入者にとって競争が少ないことを意味し、避けられない大衆の殺到が起こる前に強力な足場を築き、専門知識を開発することを可能にします。これは、AI統合を計画している企業にとって重要な戦略的意味合いを持ちます。

過去の革命からの教訓:早期採用の必要性

1995年と2008年の事例と直接的に比較し、講演者は、生成AIを早期に受け入れた者が、ホームページ、Eコマース、SNS、クラウドサービスの早期採用者と同様に、大きな優位性を獲得すると主張しています。機会の窓口はまだ開かれています 。これは、歴史的証拠を活用して、AIの早期採用の緊急性と戦略的価値を強調する直接的な行動喚起です。

表1:三つの革命 – 比較概要

| 革命年 | コア技術 | 民主化要因 | 解放された主要サービス/概念 | ビジネス/社会への影響 | 講演者の経験 |

| 1995年 | インターネット | Windows 95/Internet Explorer (GUI) | ホームページ/ネット通販/SEO | 情報アクセス/新しいデジタルビジネスモデル | 乗り遅れた |

| 2008年 | スマートフォン | iPhone (タッチパネル) | SNS/クラウドサービス | ユビキタス接続/新しいコミュニケーションパラダイム | 早期採用 |

| 2022年 | 生成AI | ChatGPT (チャットインターフェース) | 生成AIエージェント/生成AIロボット | 高度な知能/人間の能力拡張 | 現在の機会 |

生成AIの将来像:エージェントとロボット

生成AIエージェント:複雑な複数タスクの自動化とディープリサーチの強化

生成AIの次の波は、「生成AIエージェント」によって特徴付けられます。これらは、複雑な指示を理解し、複数のタスクを自律的に実行し、包括的な回答を提供するために深く反復的な調査を行うことができる高度なAIシステムです 。これは、単純なクエリ応答型AIから、より自律的で問題解決型のAIへの移行を示しており、複雑な認知タスクを処理する能力を持っています。

生成AIエージェントが「自分で考えて行動に移すことができる」能力を持ち、「複数のタスク」を処理できるという説明は 、現在のLLMが通常単一のプロンプトに応答する能力を超えています。これは質的な飛躍です。この自律性の向上は、AIがより複雑で多面的な問題(「ディープリサーチ」のような)に取り組むことを可能にし、それによって人間からより高次の認知タスクをオフロードします。これは、人間がすべてのタスクを直接実行するのではなく、AIエージェントを管理するという未来を示唆しており、仕事の性質を根本的に変える可能性があります。

生成AIロボット:AI知能と物理世界の橋渡し

第二の大きな進展は、「生成AIロボット」の出現です。主にセンサーベースの従来のIoTデバイスとは異なり、これらのロボットは生成AIを搭載し、現実世界で自律的に思考し、推論し、行動することができます 。これは、AIの影響をデジタル領域を超えて拡張するものであり、物理的なAIの具体的な現れを予測し、様々な産業や日常生活に深い影響を与えるでしょう。現在の「シェア争いは起きてない」という状況は 、未開拓で大きな潜在力を持つ市場を示唆しています。

講演者は、生成AIロボットを単なるIoTデバイスとは明確に区別し、「考えて自ら行動できるようなAIが搭載された」ものが「リアルの世界」で登場すると強調しています 。これは、AIがデータ処理や仮想インタラクションを超えて、具体的で物理的な操作に移行することを示しています。AIの知能を物理的な形態に組み込むことで、これまでソフトウェアのみのAIでは手つかずだった分野での自動化と最適化が可能になり、製造業、医療、サービス産業などの分野に深い変化をもたらすでしょう。「シェア争いは起きてない」という点は 、イノベーションと破壊の巨大な潜在力を持つブルーオーシャン市場をさらに示唆しています。

戦略的AI活用:「ひらめかない、できない、やりたくない」を通じた人間の能力拡張

フレームワークの紹介

講演者は、人間の能力を拡張できる三つの主要な領域に焦点を当てた、戦略的なAI活用の強力なフレームワークを提案しています。それは、「ひらめかない」(アイデアが出ない)、「できない」(実行できない)、「やりたくない」(やりたくない)というものです 。このフレームワークは、AIを人間の仕事を脅かす存在としてではなく、人間の「拡張」のためのツールとして再定義します。これは、AIに関する物語を、単に既存のタスクを効率化するための自動化(これは雇用喪失の懸念につながる可能性があります)から、前例のない成長とイノベーションのために人間の能力を積極的に拡張することへと根本的に転換させる、重要な戦略的再方向付けとなります。

「ひらめかない」(アイデアが出ない):創造性と発想のためのAI活用

- 意味合い: 人間の創造性や発想が限界に達している状況、あるいは新しい視点が必要な状況を指します。

- AIに任せるべきタスクの具体例: ブレインストーミング、多様なアイデアの生成、型破りな解決策の探索、膨大なデータに基づいた予測や推論、クリエイティブな行き詰まりの克服など。

- 人間の能力拡張への影響: AIは、膨大な情報を処理し、人間が到達できないような新しい組み合わせを生成する能力において、人間の認知能力をはるかに超えます。AIを発想に活用することで、個人や組織は創造的な能力を拡張し、予期せぬ可能性を発見し、問題解決能力を高めることができます 。

「できない」(実行できない):スキルギャップと限界克服のためのAI活用

- 意味合い: 個人やチームが特定のスキル、知識、またはリソースが不足しているために効果的に実行できないタスクや機能を指します。

- AIに任せるべきタスクの具体例: 複雑なデータ分析、不慣れな言語でのコーディング、高度な視覚コンテンツの作成、専門文書の翻訳、広範なデータ統合を必要とする詳細な調査など。

- 人間の能力拡張への影響: AIは、人間がすでにできることを単に自動化するのではなく、スキルギャップを埋めるために使用されるべきです。実行できないタスクをAIに委任することで、個人は新しい専門知識を習得することなく、効果的にスキルセットと運用能力を拡張し、全体的な生産性と潜在能力を高めることができます 。講演者は、「自分ができることを生成AIに任して楽しよう」と考えるのではなく、「自分ができないことを任せるとできることが増える」と明確に対比させています 。これは、AIを効率化や代替のためだけでなく、「拡張」と「成長」のためのツールとして捉える哲学を示しています。この因果関係は、この考え方を取り入れる企業が、コスト削減のみに焦点を当てるのではなく、従業員を強化し、新しいフロンティアを探求することに注力することを意味します。この広範な意味合いは、AIの戦略的価値提案を、脅威から競争優位性のイネーブラーへと変えるものです。

「やりたくない」(やりたくない):望ましくないタスクのオフロードと人間の潜在能力の解放

- 意味合い: 人間が技術的に実行可能ではあるものの、退屈、時間のかかる、反復的、あるいは単に面白くないと感じるタスクで、結果として先延ばしや燃え尽き症候群につながるものを指します。

- AIに任せるべきタスクの具体例: データ入力、定型的なレポート作成、スケジュール調整、標準的なコミュニケーションの初期草稿、長文の要約、基本的な顧客サービス問い合わせなど。

- 人間の能力拡張への影響: 「やりたくない」タスクをオフロードすることで、個人は貴重な時間と精神的エネルギーを、より価値の高い、より魅力的な、あるいは戦略的に重要な仕事に集中させることができます。これにより、仕事の満足度が向上し、燃え尽き症候群が減少し、人間の情熱や目的に合致するタスクにより集中できるようになります 。

「能力拡張」のメカニズム:AI委任が人間の認知、実行、モチベーション能力をいかに増強するか

「拡張」という核心的な概念は、このフレームワークの基盤をなしています。これは、AIが代替ではなく、人間の潜在能力を多次元的に増幅する強力なツールであると位置づけます。

- 認知能力の拡張(「ひらめかない」): AIは、無限の情報へのアクセスと斬新なアイデアの生成を通じて、人間の思考プロセスを増強し、個人の認知限界を超越させます。これは、人間の想像力と問題解決の範囲を広げることを意味します。

- 実行能力の拡張(「できない」): AIは、個人の現在のスキルセットやリソースを超えたタスクを実行することで、人間の実行能力を拡張します。これは、個人や組織が達成できることの範囲を広げることを意味します。

- モチベーション/戦略的拡張(「やりたくない」): AIは、人間を望ましくないタスクから解放し、個人がより充実した、影響力の大きい、または戦略的な活動に焦点を再配分できるようにします。これは、努力と情熱を最適化することで、人間の潜在能力を拡張することを意味します。

「ひらめかない」「できない」「やりたくない」タスクをAIが処理することで、人間の努力は自然と別の方向へ向けられます。「やりたくない」タスクについては、講演者は「自分の生き甲斐だったり自分のやりがいになるんだからやればいいわけよ」と、より目的や意味のある活動に時間を費やすことの重要性を述べています 。AIが「面倒な作業」や「不可能なこと」を処理することで、人間は再スキル化し、再集中し、人間の直感、共感、複雑な推論が依然として最も重要である分野に特化することが可能になります。これは、それぞれが互いの強みを補完し合う人間とAIの共生的な労働力を意味し、より専門化され、潜在的により充実した人間の労働経験につながるという広範な意味合いを持ちます。

表2:生成AIの活用:「ひらめかない、できない、やりたくない」フレームワーク

| カテゴリ | 意味合い | AIに任せるべきタスクの具体例 | 人間の能力拡張への影響 |

| ひらめかない (Can’t Get Ideas) | 人間の創造性や発想が限界に達し、新しい視点が必要な状況。 | アイデア出し、多様なアイデアの生成、型破りな解決策の探索、予測や推論、クリエイティブな行き詰まりの克服。 | 人間の思考の枠を超えた発想を可能にし、創造性や問題解決能力を飛躍的に向上させる。個人の「発想力」を拡張。 |

| できない (Can’t Do) | アイデアはあっても、それを実行する特定のスキル、知識、リソースが不足している状況。 | 複雑なデータ分析、不慣れな言語でのコーディング、高度な視覚コンテンツの作成、専門文書の翻訳、広範なデータ統合を必要とする詳細な調査。 | 自身が本来実行できなかったことを可能にし、個人の「実行能力」や「実現可能性」を拡張。 |

| やりたくない (Don’t Want to Do) | 技術的に可能だが、退屈、時間のかかる、反復的、あるいは単に面白くないと感じ、先延ばしや燃え尽き症候群につながるタスク。 | データ入力、定型的なレポート生成、スケジュール調整、標準的なコミュニケーションの初期草稿、長文の要約、基本的な顧客サービス問い合わせ。 | 貴重な時間と精神的エネルギーを解放し、より価値の高い、よりやりがいのある活動に集中できるようにする。個人の「効率性」や「戦略的集中力」を拡張。 |

結論:第三の革命の機会を捉え、前例のない成長へ

現在の生成AI革命は、早期採用を受け入れ、AIを自社の業務や個人のワークフローに戦略的に統合しようとする者にとって、比類のない機会を提示しています。企業は、競争優位性を維持するために、AIエージェントへの投資を優先し、AIロボットの潜在的な可能性を探るべきです。個人は、特に「ひらめかない、できない、やりたくない」フレームワークに焦点を当て、生成AIツールを積極的に試行し、自身の個人的および専門的な能力を拡張すべきです。

歴史的なパターンは明確です。民主化された技術の早期参入者は、大きな利益を享受します。生成AIに関して行動を起こす時期は今であり、機会の窓口はまだ広く開かれています 。この波に乗り遅れることなく、AIを人間の能力を拡張する強力なツールとして活用することが、今後のビジネスと個人の成長における決定的な要因となるでしょう。

#生成AI #AIエージェント #横田秀珠 #ITセミナー #ITコンサルタント #IT講座 #IT講習 #IT講演 #IT講師 #IT研修 #IT勉強会 #IT講習会