人間が生成AIに奪われる仕事3つと五感で知識を入力し脳で思考

いよいよライブ開始です!

縄文ノーコンセントライプ!

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

詳しくは後日にブログで解説しますね。

さて、本題です。

先日に税理士事務所さん主催セミナーで

行った際にスライドを作って解説できた

いつも話している内容を紹介します。

https://www.youtube.com/watch?v=aGcIYaF80FM

人間が生成AIに奪われる仕事3つと五感で知識を入力し脳で思考

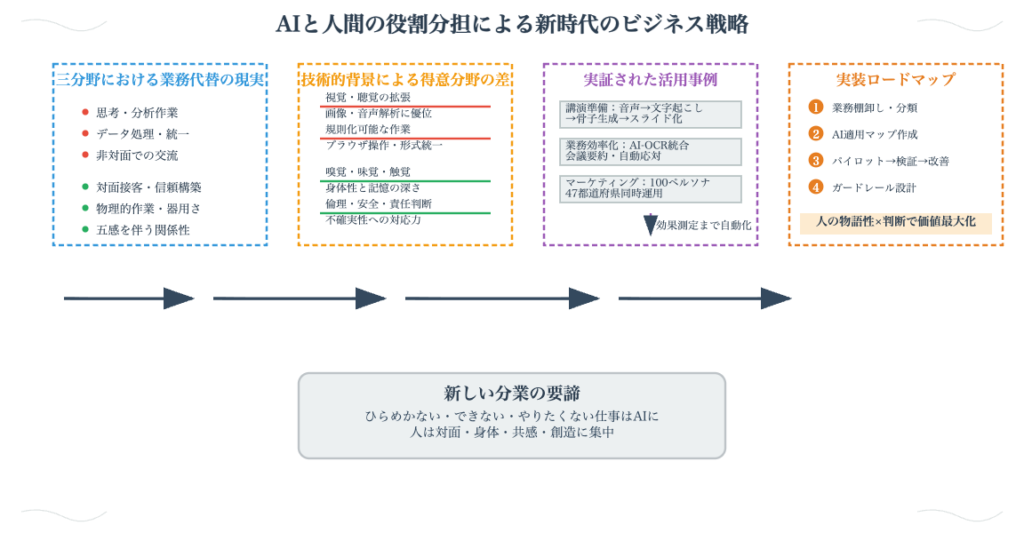

人間の仕事を生成AIが奪い始めた3分類

分析・判断

入力・デザイン

コミュニケーション

ChatGPTとSkyworkを活用してスライドを自動生成!打ち合わせの音声文字起こしから骨組み作成、完璧なプレゼン資料が完成

- 店舗レイアウト分析と改善提案

- チラシ評価と戦略立案

- データ分析による改善案の自動生成

- 複数フォーマットのFAX・紙伝票を自動統合

- AI-OCRによる多様なフォーマットの読み取り

- 形式統一の手間をAIが吸収

🎯 自動化できる作業領域

- 入力・分析・デザイン – 人間が形式統一に悩む部分をAIが吸収

- AIエージェント – 自動ブラウザー操作の進化が加速

- 効率化 – 戦略的で付加価値の高い業務に集中可能

- Zoom・LINE・メール対応の自動化

- SNSのコメント・クレーム対応

- 会議の音声を自動で議事録や要約に変換

- 自動SNS運用(100アカウント同時運用可能)

• 不確実性への対応能力の不足

• 微細な感覚フィードバックの欠如

• 器用さと柔軟性の限界

• 倫理的・安全性の問題

• 非言語コミュニケーションの理解限界

• 共感能力の欠如

• 柔軟な対応と創造性の不足

• 信頼関係構築の困難さ

• 身体的相互作用の欠如

• 嗅覚・味覚を通じた記憶と感情共有の困難

• 複雑な感情理解の限界

身体的感覚 / 共感力 / 人間関係 / 創造性 / 記憶と感情の深さ / 判断力と柔軟性

AI優位

赤外線カメラ

望遠カメラ

AI優位

超音波検知

音声認識

人間優位

匂いの記憶

相性判断

人間優位

胃袋を掴む

料理の記憶

人間優位

温もり

繊細な感覚

人間は五感(目・耳・鼻・口・手)で知識をインプットし、頭で考えて実行する。

視覚と聴覚はAIが人間を超えたが、嗅覚・味覚・触覚は技術が未発達で、AIに学習させることも不可能。

💪 AIの圧倒的な強み

- 大容量データ分析 – 百万枚の写真を分析して改善提案

- 高速処理 – 人間より圧倒的に早くデータ分析と数値化

- 同時複数タスク – 100人のペルソナ別コンテンツ生成

- 大規模運用 – 47都道府県別アカウントの同時運用

- 客観的分析 – 先入観なく中立的・第三者的視点で分析

• 100アカウントのSNS運用(Instagram、X など)

• ペルソナ別カスタマージャーニーマップ作成

• 各キャラクター設定を完璧に使い分け

• 運用データを統合して客観的に分析

✓ こだわり・先入観・固定概念

✓ 過去60年の記憶と経験

✓ 嗅覚・味覚・触覚

✓ 身体的感覚と共感

✓ 倫理的判断と信頼構築

✓ 客観的・中立的・第三者的

✓ 大容量データ処理

✓ 高速・正確・同時処理

✓ 24時間365日稼働

✓ スケーラビリティ

思いつかない

創造的な作業

実行できない

専門的な作業

避けたい

単純反復作業

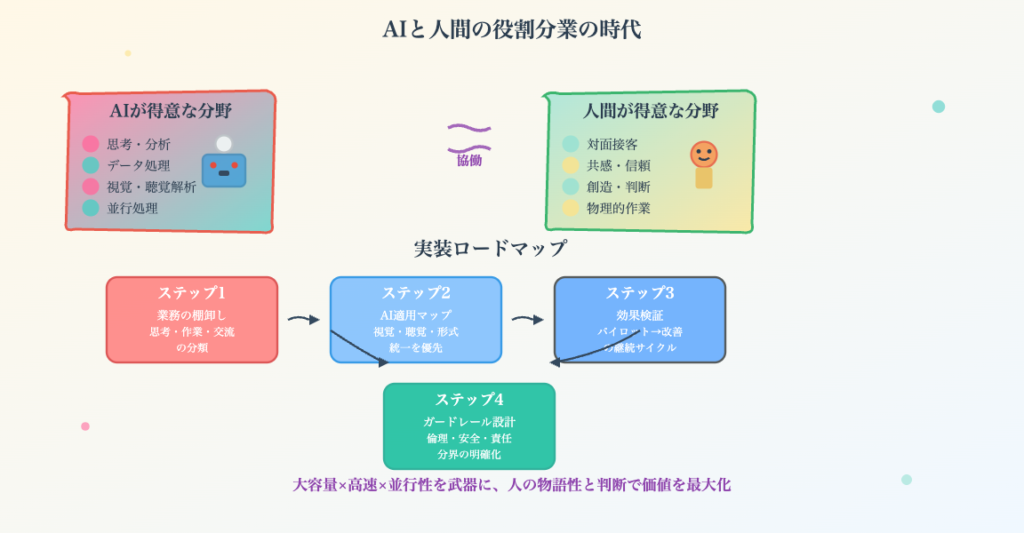

🚀 AI時代の生き残り戦略

人間は「AIができないこと」に特化する

• リアルな物理作業 – ロボット技術の進化待ち

• 対面での信頼構築 – 人間関係と共感力

• 五感を活用した体験 – 嗅覚・味覚・触覚の価値

• 倫理的判断 – トロッコ問題など責任の所在

• 臨機応変な対応 – ケースバイケースの柔軟性

一方で、AIの強みを最大限活用する

• 大容量データ分析をAIに任せる

• 同時複数タスクで生産性を爆上げ

• 客観的分析で戦略の質を向上

• 単純作業はすべて自動化

• 人間は戦略的・創造的業務に集中

人間が生成AIに奪われる仕事3つと五感で知識を入力し脳で思考

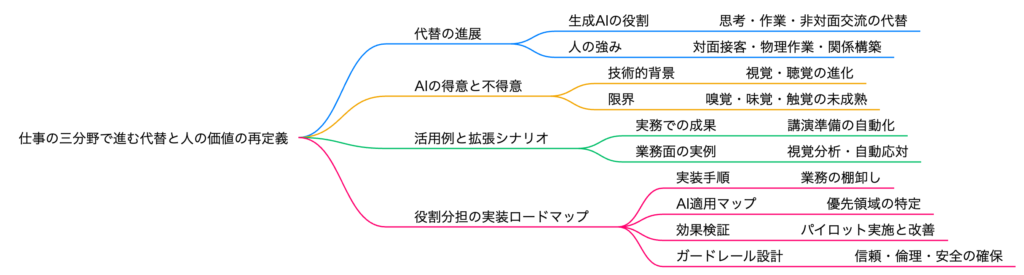

生成AIが人間の仕事を奪う3分野は「思考する仕事」「パソコンでの作業」「非対面の交流」。一方、AIがまだできないのは「リアルな物理作業」「対面での接客」「五感を伴う人間関係構築」の3つ。AIは大容量データ分析、高速処理、複数タスク同時実行が得意だが、人間は身体的感覚、共感力、柔軟な判断力で優位性を保つ。AIに任せるべきは「ひらめかない、できない、やりたくない」仕事である。

- はじめに

- 生成AIが奪い始めた人間の3つの仕事領域

- AIが代替できない3つの重要な領域とは

- 人間の五感とAI技術の可能性について

- 生成AIを活用した次世代マーケティング戦略

- おわりに

- よくある質問(Q&A)

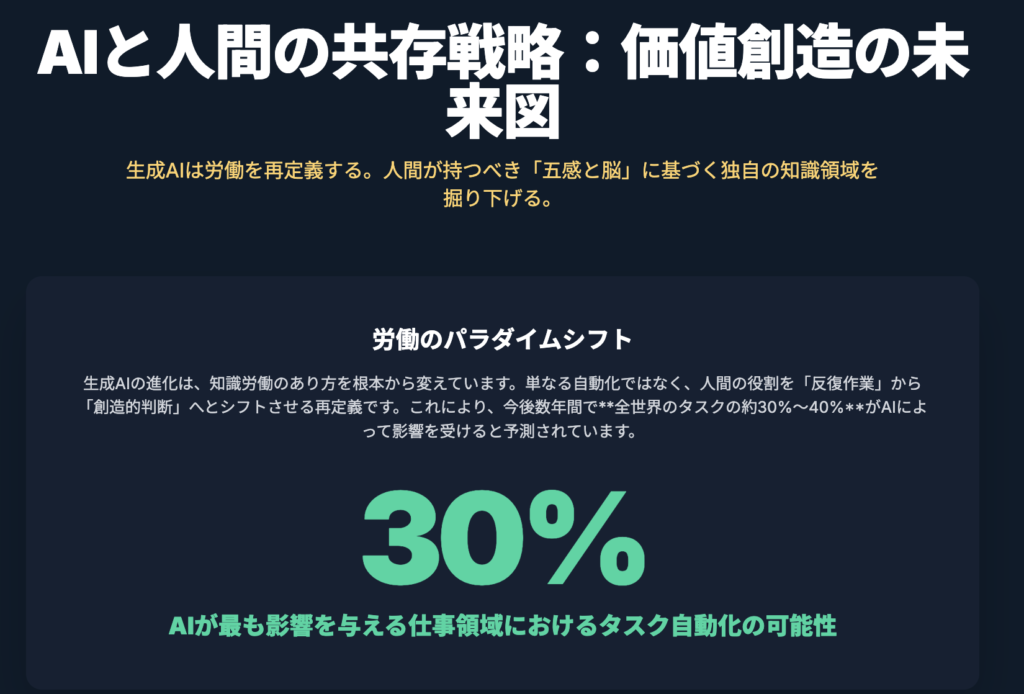

はじめに

テクノロジーの進化は私たちの働き方を劇的に変えつつあります。特に生成AI技術の登場により、これまで人間にしかできないと思われていた知的作業が次々と自動化されています。本記事では、ネットビジネス・アナリストの横田秀珠氏が税理士事務所主催のセミナーで講演した内容を基に、生成AIによって変わる仕事の未来について詳しく解説していきます。実は、この講演資料自体もAIを活用して作成されたものであり、決算打ち合わせ後の雑談を文字起こししてChatGPTに骨組みを作らせ、それをSkyworkに投げてスライドを自動生成するという、まさにAI時代を象徴するプロセスで完成しました。人間が考え、AIが形にする。そんな新しい協働関係が既に始まっているのです。この記事を通じて、あなたの仕事や生活にどのような影響があるのか、そしてどう対応すべきかのヒントを掴んでいただければ幸いです。

生成AIが奪い始めた人間の3つの仕事領域

2025年10月現在、生成AIは急速な進化を遂げており、人間の仕事領域に大きな影響を与え始めています。ここでは、AIが既に人間から奪い始めている3つの仕事の分類について詳しく見ていきましょう。

第一の領域:思考する仕事

まず最初に挙げられるのが「考える仕事」です。これは思考、分析、判断といった知的作業全般を指します。具体的には、画像や映像データを分析して改善案を提示したり、店舗レイアウトを分析してより効果的な配置を提案したり、チラシのデザインを評価して反応率を高めるアドバイスを行ったりすることが含まれます。さらに、戦略立案といった高度な思考作業もAIが担えるようになってきました。

特に注目すべきは、複数のフォーマットが混在する紙の伝票やファックスを自動的に統合する機能です。これまで企業間取引では、様々な形式の伝票やファックスが使われており、それらを手作業でデータ入力したり統合したりすることに多大な労力と時間が費やされていました。しかし、AI-OCR技術の発展により、どんなフォーマットでも自動的に読み取り、統合することが可能になってきているのです。

これらの「考える仕事」は、まさにAIの得意分野であり、人間の思考プロセスを学習し、時には代替することができるようになっています。AIは単なるデータ処理ツールを超えて、人間の知的活動そのものをサポートし、場合によっては完全に代行できる存在へと進化しているのです。

第二の領域:作業する仕事

次に挙げられるのが「パソコンやスマホで行う仕事」です。これは入力作業、分析作業、デザイン作業など、デジタルデバイスを使って行う様々な業務を含みます。具体的には、Word文書の作成、Excelでのデータ分析、グラフィックデザイン、プログラミング、ウェブサイト制作といった作業が該当します。

これまで人間は、異なるフォーマット間の統一や、細かな体裁の調整に多くの時間を費やしてきました。しかし、AIはこうした「形式統一に悩む部分」を自動的に吸収し、人間の負担を大幅に軽減してくれます。例えば、複数のソースから集めたデータを一つの統一されたフォーマットに自動変換したり、異なるスタイルの文書を統一されたデザインに整えたりすることが可能です。

さらに最近では、AIエージェントによる自動ブラウザー操作も進化しています。これは、ウェブサイト上での情報収集や定型的な操作を自動化する技術で、人間が手作業で行っていた繰り返し作業を代行してくれます。こうした技術の進歩により、パソコンやスマホを使った多くの作業が自動化され、人間はより創造的で戦略的な業務に集中できるようになってきているのです。

第三の領域:交流する仕事

最後に挙げられるのが「非対面の交流」に関する仕事です。これはオンラインでのコミュニケーション全般を指し、Zoom会議、LINEでのやり取り、メール対応、SNSへのコメント返信、さらにはクレーム対応なども含まれます。

特に注目すべき機能として、会議の音声を自動的に文字起こしして議事録に変換したり、重要なポイントだけを抽出して要約したりする技術があります。これにより、会議後の議事録作成という煩雑な作業から解放され、より本質的な業務に時間を使えるようになります。

また、自動SNS運用という分野も急速に発展しています。驚くべきことに、100個ものアカウントを同時に運用することも技術的には可能になっています。それぞれのアカウントで異なる人格やトーン、投稿スタイルを維持しながら、定期的に投稿を行い、フォロワーとのやり取りも自動化できるのです。

これらの非対面コミュニケーションは、画面越しでのやり取りであるため、AIと人間の区別がつきにくいという特徴があります。そのため、AIによる代替が最も進みやすい領域だと言えるでしょう。実際、多くの企業がカスタマーサポートにチャットボットを導入し、顧客からの問い合わせ対応を自動化しています。

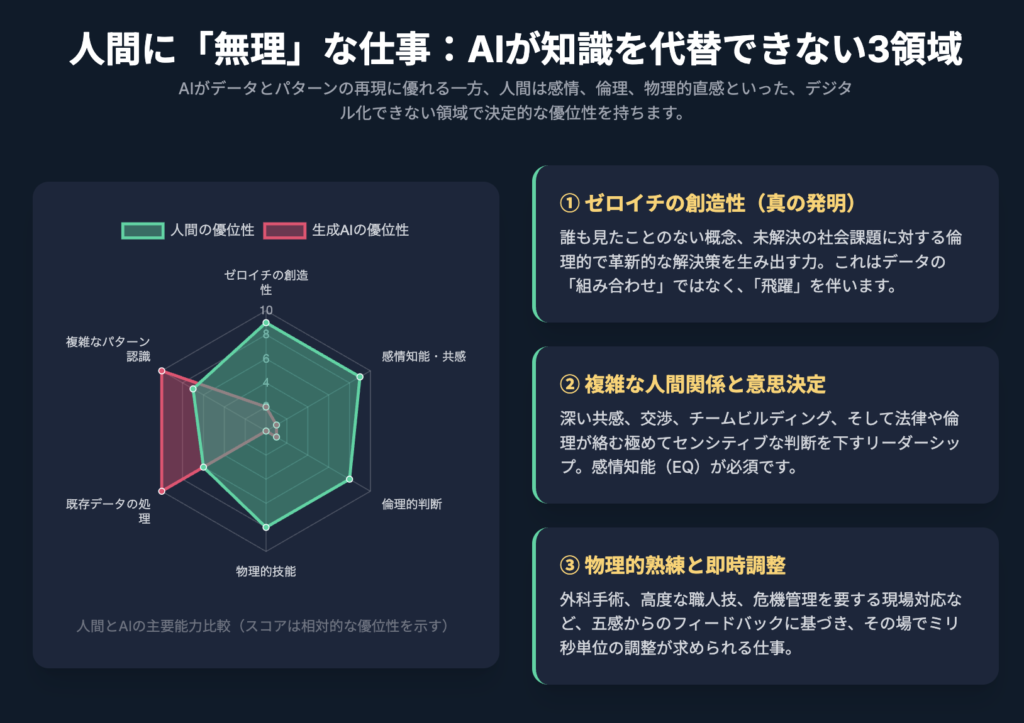

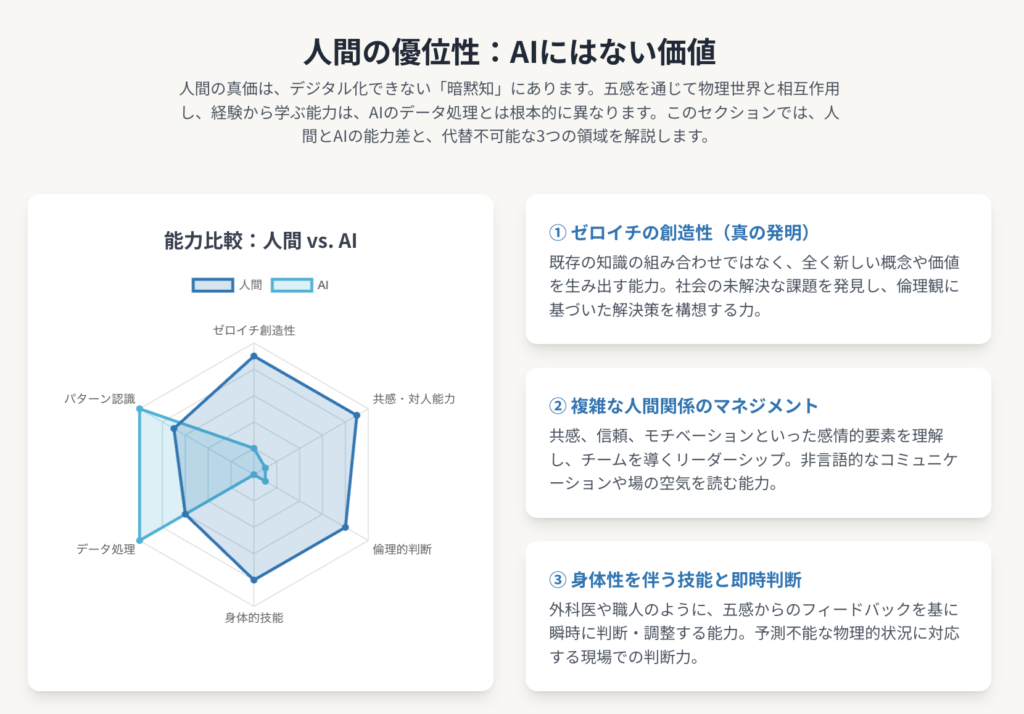

AIが代替できない3つの重要な領域とは

一方で、生成AIがまだ代替できない領域も明確に存在します。ここでは人間の優位性が保たれている3つの重要な領域について詳しく解説していきます。

第一の領域:リアルな物理的作業

まず最初に挙げられるのが「リアルな物理的作業」です。これは実際に体を動かして行う作業全般を指します。AIが搭載されたロボットは確かに存在しますが、まだまだ実用化のレベルには達していないケースが多いのが現状です。

リアルな物理作業における最大の課題は「不確実性への対応能力の不足」です。現実世界では、予期せぬ状況が常に発生します。床が濡れていたり、障害物が突然現れたり、物が転がってきたりといった想定外の事態に対して、柔軟に対応することがAIにはまだ難しいのです。

また、「微細な感覚フィードバックの欠如」も大きな問題です。人間は触覚、味覚、嗅覚といった五感を使って、物の状態を細かく判断することができます。例えば、料理の際の「ちょうど良い焼き加減」や、組み立て作業での「適切な力加減」といった微妙な調整は、人間の感覚に大きく依存しています。AIやロボットには、こうした繊細な感覚がまだ備わっていないため、細かい調整が必要な作業は困難なのです。

さらに、「器用さと柔軟性の限界」も課題です。人間の手は非常に器用で、様々な形状の物を適切に掴んだり操作したりできます。しかしロボットアームでは、この器用さを完全に再現することはまだできていません。

そして最も重要なのが「倫理的・安全性の問題」です。いわゆる「トロッコ問題」に代表されるような倫理的ジレンマへの対応や、万が一事故が起きた時の責任の所在など、解決すべき課題が山積しています。AIが間違った判断をしてしまった場合、誰が責任を取るのか。この問題が明確にならない限り、重要な物理作業をAIに任せることは難しいでしょう。

人間の優位性は、身体的な感覚、状況に応じた判断力、そして予期せぬ事態への柔軟な対応力にあります。これらは長い進化の過程で獲得してきた能力であり、簡単にはAIに置き換えられないのです。

第二の領域:対面での直接的な接客

次に挙げられるのが「対面での直接的な接客」です。これは実際に顔を合わせて行うサービスやコミュニケーション全般を指します。

最大の課題は「非言語的コミュニケーションの理解と生成の限界」です。人間同士のコミュニケーションでは、言葉以外の情報が非常に重要な役割を果たします。例えば、握手をする時の力加減、ハグの温かさ、笑顔の自然さ、ちょっとしたボディランゲージなど、これらはすべて相手に大きな印象を与えます。AIやロボットがこれらを完璧に再現することは、現時点では極めて困難です。

仮にロボットが人間そっくりの外見を持ち、自然な動きができたとしても、対面で見れば「これはAIだ」「ロボットだ」とすぐに見抜けてしまうのが現状です。肌の質感、目の動き、微妙な表情の変化など、肌感覚で違和感を感じてしまうのです。非対面の画面越しであれば気づかないかもしれませんが、対面での接客となると、その違いは明らかです。

次に「共感能力の欠如」も大きな問題です。よく例に出される話ですが、相手が「頭が痛い」と言った時、AIは「それは大変ですね。ハグしてあげると良いですよ」「慰めてあげましょう」といった論理的な対応方法を提示することはできます。これは左脳的な思考によるものです。しかし、AIは実際に自分の頭が痛くなって辛いという経験をしたことがないため、本当の意味での共感はできないのです。痛みや苦しみを実際に体験することができないAIには、人間のような深い共感は難しいと言えます。

「柔軟な対応と創造性の不足」も課題です。マニュアル通りの対応ではなく、その場の状況に応じて臨機応変に、ケースバイケースで対応する能力は、接客において非常に重要です。また、これから何が起きるかを予測し、先回りして対応する創造性も求められます。これらは経験と勘に基づくものであり、AIにはまだ難しい領域です。

そして「信頼関係の構築の困難さ」も見逃せません。人は信頼している人に対しては安心して身を委ねることができますが、AIに対してはまだ多くの人が完全な信頼を寄せていません。例えば、バンジージャンプのように命に関わる状況で、AIが「今飛んでも大丈夫です」と言ったとしても、果たして信じて飛べるでしょうか。実際に作業している人の表情や態度を見て「この人なら命綱をちゃんとつけてくれる」と判断できるのが人間です。こうした信頼関係の構築は、時間をかけた人間同士の交流の中で育まれるものです。

コンビニの店員のように、それほど深い信頼関係が必要ない仕事であれば、AIでも対応可能かもしれません。しかし、安全性が重要な仕事や、深い信頼関係が前提となる仕事は、まだまだ人間の領域だと言えるでしょう。人間の優位性は、共感力、人間関係を構築する能力、そして創造的に問題を解決する力にあるのです。

第三の領域:五感を伴う人間関係の構築

最後に挙げられるのが「五感を伴う人間関係の構築」です。これは人間関係を深めていく上で欠かせない、感覚的な要素を含むコミュニケーションを指します。

まず「身体的相互作用の欠如」が挙げられます。先ほども触れましたが、ハグをする、握手をする、優しく撫でてあげるといった身体的な接触は、人間関係において非常に重要な役割を果たします。こうした触れ合いを通じて、人は安心感や親密さを感じるのです。AIやロボットでは、この温かみのある身体的接触を再現することは極めて困難です。

次に「嗅覚・味覚を通じた記憶と感情の共有の困難さ」があります。実は、人間関係において匂いは想像以上に重要な要素なのです。人と人との相性を判断する際、無意識のうちに相手の体臭や香りを感じ取っています。体臭が生理的に受け付けないと感じたり、逆に「この人の匂いは心地よい」と引きつけられたりするのは、嗅覚による判断です。

また、味覚も人間関係構築において大きな役割を果たします。「胃袋を掴む」という言葉があるように、美味しい料理を作ってくれる人に対して、人は特別な親しみや愛情を感じるものです。「この人の料理が美味しいから、この人のことが好きになってしまう」といった経験は、多くの人が持っているのではないでしょうか。こうした味覚を通じた感情の共有は、AIには再現できない人間独自の能力です。

さらに「複雑な感情の理解と共感の限界」も重要なポイントです。人間の感情は非常に複雑で、喜びの中にも一抹の寂しさがあったり、悲しみの中にも希望を見出したりと、様々な感情が入り混じっています。こうした微妙で複雑な感情のニュアンスを理解し、適切に共感することは、AIにとって極めて高度な課題です。

「非言語的コミュニケーションの全体像把握の困難さ」も課題として挙げられます。人間同士のコミュニケーションでは、表情、声のトーン、姿勢、ジェスチャー、視線、身体の距離感など、実に多くの非言語的要素が複雑に絡み合っています。これらすべてを総合的に判断し、相手の真意や感情を読み取ることは、長年の人生経験を通じて身につけた高度なスキルです。

人間の優位性は、身体的感覚の豊かさ、記憶の深さ、そして感情の複雑さにあります。特に記憶に関しては興味深い点があります。今後蓄積される記憶についてはAIの方が優れているかもしれませんが、過去の記憶についてはAIは持っていません。例えば、60年間の人生経験と記憶を持つ人と、これから記憶を蓄積していくAIを比較した場合、過去の記憶や経験という点では人間に分があるのです。

人間の五感とAI技術の可能性について

人間は五感を通じて世界を認識し、知識を蓄積しています。ここでは、五感とAI技術の関係について詳しく見ていきましょう。

五感の構造と役割

人間は視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚という5つの感覚を持っています。具体的には、目で見て、耳で聞いて、鼻で嗅いで、口で味わって、手で触れることで、外界から情報を取り入れています。人間はこれらの五感を通じて知識をインプットし、脳で考え、そして実行に移すという流れで活動しているのです。

視覚と聴覚におけるAIの優位性

興味深いことに、視覚と聴覚に関しては、実は人間以上にAIができるようになってきています。視覚に関して言えば、赤外線カメラを装備すれば暗闇でも物を見ることができますし、望遠カメラを使えば遠くの物も鮮明に捉えることができます。人間の目では見えない波長の光や、遠すぎて見えない対象も、AIを搭載したカメラシステムなら捉えることが可能なのです。

聴覚についても同様です。超音波のように人間には聞こえない音域の音も、適切なセンサーとAIを組み合わせれば検知し分析することができます。人間の耳には聞こえない微細な音の変化も、AIなら把握できるのです。

嗅覚・味覚・触覚の課題

一方で、嗅覚、味覚、触覚に関しては、まだまだAIや関連技術が発達していないのが現状です。これらの感覚をデジタル化し、AIに学習させる技術自体が未成熟なため、当然AIが人間レベルの判断をすることもできません。匂いや味、触感といった感覚情報は、視覚や聴覚ほど簡単にデータ化できないという根本的な問題があるのです。

AIによる画像・映像分析の実用例

視覚と聴覚におけるAIの優位性を活かした実用例として、画像や映像分析による改善提案があります。例えば、店舗の陳列写真を撮影してAIに分析させると、より効果的な商品配置の改善提案を得ることができます。これまで熟練したマーチャンダイザーが目で見て判断していた作業を、AIが代行できるようになったのです。

同様に、チラシのデザインをAIに評価させ、どのような変更を加えれば反応率が向上するかといった提案を受けることも可能です。色使い、文字の配置、画像の選択など、様々な要素を分析し、過去のデータと照らし合わせて最適な改善案を提示してくれます。

複数フォーマットのデータ統合

もう一つの重要な実用例が、複数フォーマットのデータ統合です。企業間取引では、依然としてファックスや紙の伝票が多く利用されています。問題は、取引先ごとに伝票のフォーマットが異なることです。これまでは、様々な形式の伝票を一つひとつ手作業でデータ入力し、統合する作業に多大な労力と時間が費やされていました。

しかし、AI-OCR(光学文字認識)技術の活用により、どんなフォーマットの文書でも自動的に読み取り、データ化することが可能になってきています。AIは様々なレイアウトのパターンを学習し、どこに何の情報が書かれているかを理解する能力を持っています。そのため、統一されていないフォーマットでも、正確にデータを抽出し統合できるのです。

AIによる業務効率化の本質

AIによる業務効率化の本質は、形式統一の手間をAIが吸収することにあります。従来は、データを扱う前に、まず形式を統一する作業に多くの時間が費やされていました。この「形式を揃える」という単純だが手間のかかる作業をAIが引き受けることで、入力ミスを大幅に削減し、業務効率を飛躍的に向上させることができます。

その結果、従業員はより戦略的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。データ入力という単純作業から解放され、そのデータをどう活用するか、どんな戦略を立てるか、といった創造的な思考に時間を使えるようになるのです。

AIは単なるデータ処理ツールを超えて、人間の考えるプロセスに協力し、支援し、時には代替する存在へと進化しています。視覚と聴覚という人間の主要な感覚において、既に人間を超える能力を持ち始めたAIは、今後ますます私たちの仕事のパートナーとして重要な役割を果たしていくことでしょう。

生成AIを活用した次世代マーケティング戦略

最後に、人間にはできない、生成AIを活用したマーケティング戦略について詳しく解説していきます。これらはAIの強みを最大限に活かした手法です。

大容量データ分析の圧倒的優位性

まず挙げられるのが、大容量のデータ分析です。人間が何かを分析しようとする時、目の前の店舗の陳列や、一枚のチラシのデザインを評価することは可能です。しかし、例えば100万枚の写真を分析して傾向を掴むといった作業は、人間には到底不可能です。すべての写真を見るだけでも膨大な時間がかかりますし、そこから意味のある洞察を引き出すことは極めて困難でしょう。

しかし、AIにとってこれは得意分野です。100万枚だろうが1000万枚だろうが、プログラムとして処理してしまえば、人間が一枚の写真を見るよりも短時間で全体の分析を完了できます。これは明らかに人間が勝てない領域であり、AIの圧倒的な優位性が発揮される場面です。

高速処理による競争優位性

大容量のデータを扱えるだけでなく、そのスピードもAIの大きな強みです。分量をこなすことも大変ですが、それを人間よりも遥かに早く処理し、結果を出すことができるのです。マーケティングの世界では、スピードが競争優位性を左右することが多々あります。トレンドの変化が激しい現代において、いち早くデータを分析し、戦略を立て、実行に移せるかどうかが成功の鍵を握ります。

AIは24時間365日休むことなく働き続けることができます。人間のように疲労することもなく、集中力が切れることもありません。この持久力とスピードの組み合わせは、人間には絶対に真似できないAIの強みです。

同時多重タスク処理の実現

AIのもう一つの驚異的な能力が、同時に複数のタスクを処理できることです。これは人間には極めて困難な作業です。よく例に出されるのが、ペルソナ別のコンテンツ生成です。100人の異なるペルソナ(架空の顧客像)を作成し、それぞれに対してカスタマージャーニーマップ(顧客が商品やサービスと出会い、購入に至るまでの道のり)を設計し、各ペルソナ用に100個のSNSアカウントやホームページを作成して運用する、といったことが実際に可能なのです。

人間であれば、一つのペルソナを深く理解し、そのためのコンテンツを作成し、アカウントを運用するだけで精一杯でしょう。2つ、3つと増やしていけば、すぐに限界に達します。しかしAIは、100個でも200個でも、それぞれ異なる人格やトーン、コンテンツスタイルを維持しながら、同時並行で運用することができるのです。

しかも、これを毎日継続的に行うことができます。100個のアカウントそれぞれに毎日投稿し、フォロワーからのコメントに返信し、エンゲージメントを高めていく、といった運用を一人で行うことは人間には不可能ですが、AIなら実現可能です。

47都道府県別アカウント運用の事例

具体的な例として、47都道府県別のアカウント運用があります。過去には、実際に一人の人間がXで47都道府県のアカウントを作成し、それぞれ異なるキャラクター設定で運用していた事例があったそうです。しかし、人間がこれを行うとなると、頭を切り替えるだけでも大変な作業です。結果として、だんだん似たような内容になってしまったり、更新頻度にバラつきが出たりする問題が発生します。

一方、AIであれば、47都道府県それぞれの地域特性、方言、文化、話題を完璧に使い分けることができます。東京の都会的な洗練されたトーン、大阪のフレンドリーで親しみやすい語り口、沖縄ののんびりとした雰囲気など、地域ごとの個性を維持しながら発信し続けることができるのです。

ペルソナ分析と新市場開拓

複数のペルソナやアカウントを運用する意義は、単に多くのコンテンツを作ることだけではありません。それぞれのペルソナごとに反応を分析し、どのアプローチが最も効果的かを見極め、その知見を活かして新しい市場を開拓していくことができるのです。

一つのアプローチで成功したら、それを横展開して他の地域や他のターゲット層に適用することができます。例えば、Instagram での100アカウント運用も現実的な選択肢となります。それぞれのアカウントが異なるニッチな市場をターゲットにし、最適化されたコンテンツを提供することで、全体として広範な顧客層をカバーできるのです。

客観的分析能力の重要性

AIのもう一つの大きな強みは、客観的で中立的な分析ができることです。各ペルソナとして発信する時は、その人格や特性を完全に演じることができますが、分析する時は、その人格を完全に脱ぎ捨てて、第三者的な視点から客観的にデータを評価することができます。

人間の場合、どうしても個人的なこだわりや先入観、固定概念が分析に影響を与えてしまいます。これは人間らしさの良い面でもあるのですが、純粋に客観的で中立的な分析が必要な場面では、むしろ弱点となります。自分が作成したコンテンツには愛着が湧き、冷静な評価ができなくなることもあるでしょう。

AIにはそうした感情的なバイアスがありません。データに基づいて冷静に、何が効果的で何が効果的でないかを判断できます。この客観性こそが、マーケティング戦略を洗練させていく上で非常に重要な要素なのです。

AIに任せるべき業務の判断基準

セミナーでは、AIに任せるべきか判断する3つの視点として「ひらめかない、できない、やりたくない」ことをAIに任せましょう、という提案がされました。

「ひらめかない」というのは、アイデアが出てこない、創造的な解決策が思いつかない場合です。AIに大量のデータを分析させ、人間では気づかないパターンや洞察を引き出してもらうことができます。

「できない」というのは、技術的に不可能だったり、時間的・物理的な制約があったりする場合です。先ほど述べたような大容量データ分析や100アカウント同時運用などは、明らかに人間単独では「できない」領域です。

「やりたくない」というのは、単純作業や繰り返しの多い退屈な作業です。こうした作業は人間のモチベーションを下げ、ミスも起こりやすくなります。AIに任せることで、人間はより創造的で充実感のある仕事に集中できるようになります。

生成AIを活用したマーケティングは、もはや実験段階を超えて、実践段階に入っています。これらの手法を理解し、自社のビジネスにどう応用できるかを考えることが、これからのビジネスパーソンには求められているのです。

おわりに

生成AI技術の急速な発展により、私たちの働き方は大きな転換期を迎えています。本記事では、AIが奪い始めた3つの仕事領域(思考、作業、交流)と、逆にAIがまだ代替できない3つの領域(物理的作業、対面接客、五感を伴う人間関係)について詳しく見てきました。重要なのは、AIを脅威として捉えるのではなく、人間の能力を拡張するパートナーとして活用することです。五感の中でも視覚と聴覚については既にAIが人間を超える能力を持ち始めており、大容量データ分析、高速処理、同時多重タスクといった領域では、人間が太刀打ちできないレベルに達しています。一方で、嗅覚、味覚、触覚を使った判断や、共感、信頼関係の構築といった人間らしい能力はまだAIには困難です。これからのビジネスパーソンに求められるのは、AIの得意分野と人間の得意分野を正しく理解し、適切に役割分担することです。「ひらめかない、できない、やりたくない」ことはAIに任せ、人間は創造性、共感力、戦略的思考が求められる業務に集中する。そんな新しい働き方が、もう目の前まで来ているのです。

よくある質問(Q&A)

Q1: 生成AIによって自分の仕事が完全に奪われてしまうのでしょうか?

A1: 完全に奪われる可能性は低いと考えられます。AIが得意なのは、データ処理、パターン認識、大量のタスクの同時処理などです。一方で、創造性、共感力、倫理的判断、五感を使った微細な判断などは、まだ人間の方が優れています。重要なのは、AIと競争するのではなく、AIを活用するスキルを身につけることです。AIができる部分はAIに任せ、人間にしかできない付加価値の高い業務に集中することで、むしろキャリアの可能性は広がります。自分の仕事のどの部分がAIで代替可能で、どの部分が人間の強みを活かせるかを分析し、スキルアップの方向性を見定めることが大切です。

Q2: AIを使いこなすためには、プログラミングなどの高度な技術スキルが必要ですか?

A2: 必ずしも高度な技術スキルは必要ありません。現在の生成AIツールの多くは、自然言語での指示(プロンプト)で操作できるよう設計されています。ChatGPTなどは、日本語で質問や指示を入力するだけで利用できます。重要なのは、AIに何をさせたいかを明確に伝える「プロンプトエンジニアリング」のスキルです。具体的には、明確で詳細な指示を出す、期待する出力形式を示す、段階的に質問を深めていく、といったコミュニケーション能力が鍵となります。プログラミングができればより高度な活用も可能ですが、基本的な利用には必須ではありません。むしろ、自分の業務内容を深く理解し、どこにAIを活用できるかを見極める「業務理解力」の方が重要です。

Q3: 47都道府県別アカウント運用のような大規模なAI活用は、中小企業でも実現可能でしょうか?

A3: はい、中小企業でも十分実現可能です。むしろ、人的リソースが限られている中小企業こそ、AIの活用メリットが大きいと言えます。47都道府県別というのは一例であり、規模は自社のニーズに合わせて調整できます。例えば、主要な3〜5つの地域だけでスタートしたり、複数のペルソナ別に5〜10アカウント運用から始めたりすることも可能です。重要なのは、いきなり大規模に展開するのではなく、小さく始めて効果を検証し、徐々に拡大していくアプローチです。また、生成AIツールの多くは比較的低コストで利用できます。大企業のような大きな投資をしなくても、月額数千円から数万円程度のツール利用料で、相当な業務効率化が可能です。戦略的に活用すれば、中小企業でも大企業に匹敵するマーケティング展開ができる時代になったのです。

Q4: AIに仕事を任せすぎると、人間のスキルが低下してしまう心配があります。どうバランスを取るべきでしょうか?

A4: これは非常に重要な視点です。確かに、AIに依存しすぎると、基本的なスキルが低下するリスクはあります。しかし、バランスの取り方次第で、むしろスキルアップにつなげることができます。まず、AIを「答えを出してくれる便利なツール」ではなく、「一緒に考えるパートナー」として捉えることが大切です。AIが出した結果を鵜呑みにするのではなく、その内容を批判的に検証し、改善点を考える習慣をつけましょう。また、単純作業はAIに任せ、その分空いた時間で新しいスキルを学ぶことが重要です。例えば、データ入力はAIに任せて、戦略立案や創造的な企画に時間を使う。文章の下書きはAIに作らせて、その内容を洗練させる編集スキルを磨く、といった具合です。AIは道具であり、それを使いこなすのは人間です。AIによって単純作業から解放された時間を、いかに自己成長に投資するかが、今後のキャリア形成の鍵となるでしょう。

Q5: 今後、AIが進化していく中で、私たちはどのようなスキルを優先的に身につけるべきでしょうか?

A5: 今後重視すべきスキルは、大きく3つのカテゴリーに分けられます。第一に「人間らしさを活かすスキル」です。共感力、コミュニケーション能力、倫理的判断力、創造性など、AIが苦手とする領域のスキルを磨きましょう。第二に「AIと協働するスキル」です。適切なプロンプトを書く能力、AIの出力を評価・改善する能力、AIツールを組み合わせて使いこなす能力などが該当します。第三に「戦略的思考スキル」です。AIが大量のデータを分析できても、そこから何を読み取り、どんな戦略を立てるかは人間の仕事です。データリテラシー、批判的思考力、意思決定力などを高めましょう。また、学び続ける姿勢そのものが最も重要なスキルとも言えます。AI技術は日々進化しており、新しいツールやサービスが次々と登場しています。変化を恐れず、常に新しい知識を吸収し、試行錯誤を繰り返す柔軟性と好奇心を持ち続けることが、AI時代を生き抜く最大の武器となるでしょう。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=FIYDzKnpVy4

0:00 🎙️ オープニング・今日のテーマ紹介

1:10 🤖 AIを使ったスライド作成の実演

2:16 📊 生成AIに奪われる3つの仕事分類

3:30 💻 パソコン・スマホ作業とオンライン交流のAI化

4:36 🤝 AIがまだできない3つの領域(物理作業)

5:43 😊 対面接客とボディランゲージの限界

6:50 💡 臨機応変な対応と信頼関係構築の困難さ

7:55 👃 五感を伴う人間関係の構築(嗅覚・味覚)

9:05 🧠 人間の五感による知識入力と思考プロセス

10:17 👁️ 視覚・聴覚でのAIの優位性

11:30 📈 大容量データ分析とスピードの優位性

12:37 🎯 ペルソナ別コンテンツ生成と多アカウント運用

13:41 🔍 客観的分析能力とAIに任せるべき3つの基準

14:49 👋 クロージング・まとめ

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

人間が生成AIに奪われる仕事3つと五感で知識を入力し脳で思考

🤖 生成AI 生成AIとは、テキスト、画像、音声などのコンテンツを自動生成する人工知能技術です。ChatGPTなどに代表され、思考、作業、交流の3分野で人間の仕事を代替し始めています。データ分析、文書作成、プログラミング、SNS運用など幅広い業務を効率化し、戦略的な意思決定支援も可能にしています。

🧠 思考する仕事 分析、判断、戦略立案などの知的作業を指します。生成AIは画像や映像データを分析して改善案を提示したり、複数フォーマットの伝票を自動統合したりすることが可能です。チラシ評価や店舗レイアウト分析など、従来は人間の専門知識が必要だった業務もAIが担えるようになってきています。

💻 パソコンでの作業 Word、Excel、デザイン、プログラミング、ウェブ制作など、デジタルツールを使った業務全般を指します。AIは形式統一に悩む部分を吸収し、入力・分析・デザインを自動化します。AIエージェントによる自動ブラウザー操作も進化しており、人間の作業時間を大幅に削減できます。

🌐 非対面の交流 Zoom、LINE、メール、SNSなどオンラインでのコミュニケーション業務です。AIは会議の音声を自動で議事録や要約に変換し、SNSのコメント対応やクレーム対応も可能です。100アカウントの同時運用など、人間では不可能な規模のSNS運用も実現しています。

🤝 対面での接客 握手、ハグ、笑顔などの非言語的コミュニケーションを伴う直接的な接客サービスです。AIは共感能力や信頼関係構築に限界があり、ボディーランゲージや表情の微妙なニュアンスを理解・再現できません。臨機応変な対応や創造性も不足しており、人間の優位性が保たれる領域です。

👃 五感 視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の5つの感覚です。AIは視覚と聴覚では人間を超える性能を持ちますが、嗅覚、味覚、触覚はまだ技術が未発達です。匂いによる相性判断や料理で胃袋を掴むなど、五感を通じた記憶と感情の共有は人間関係構築に重要で、AIには困難な領域です。

📊 大容量データ分析 百万枚の写真分析など、人間では処理しきれない膨大なデータを分析する能力です。AIは大量のデータを高速で処理し、パターンを発見して改善提案を行えます。この分野では人間は完全にAIに敵わず、AIの強みが最も発揮される領域となっています。

🎭 ペルソナ別コンテンツ生成 異なる顧客像(ペルソナ)ごとにカスタマイズされたコンテンツを作成することです。AIは100人のペルソナを作り、それぞれに対応したSNSアカウントやホームページを運用できます。47都道府県別アカウント運用など、人間では不可能な規模の同時並行作業を実現します。

🔄 AIエージェント 自律的に判断し行動するAIシステムで、自動ブラウザー操作など複雑なタスクを実行します。人間の指示なしに複数の作業を連携させ、業務を完結させる能力を持ちます。今後さらに進化し、より多くの業務を自動化していくと期待されています。

❓ ひらめかない・できない・やりたくない AIに任せるべき仕事を判断する3つの視点です。「ひらめかない」は創造性を要しない定型業務、「できない」は専門知識や技術が不足する作業、「やりたくない」は単純作業や時間がかかる面倒な業務を指します。これらをAIに委ね、人間は戦略的で付加価値の高い業務に集中すべきです。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/eRSjXkzsnDk

人間が生成AIに奪われる仕事3つと五感で知識を入力し脳で思考

I. 人間が生成AIに奪われる仕事3つと五感で知識を入力し脳で思考

1.1. 本報告書の目的と構成:代替可能性と不可代替性の二極分析

現代社会において、生成AI、特に大規模言語モデル(LLM)の進化は、知識労働の定義を根底から覆しつつあります。LLMは、膨大なデータセットに基づいた記号操作と情報処理において、すでに人間の能力を凌駕する領域が出現しています。しかしながら、その能力はあくまで学習データの統計的関連性の範囲内に限定されます。本報告書は、この技術的進展が労働市場にもたらす構造的変化を深く分析することを目的とします。具体的には、AIが代替しやすい「定型業務」の構造的終焉を明確化し、これに対比して、人間の知識が代替できない「非定型・身体化された知識」の領域を、認知科学的知見に基づき詳細に解説します。

1.2. 生成AI(LLM)の進化と労働市場の二極化傾向

AI導入の加速は、企業の経済合理性によって強く推進されています。AIによる代替は、社員の業務負担削減、業務生産性の向上、ひいては企業競争力の強化に直結するためです 1。この経済的な圧力こそが、特定業務の自動化を不可逆的に進める構造的要因となっています。

AIに代替されやすい仕事の脅威は、特定の職種リスト(例:事務職、銀行員、ライター、運転手) 1 に留まるものではありません。より深いレベルでは、業務が持つ本質的な要素、すなわち「定型性」と「非定型性」の対比に依存しています 2。AIに代替されやすい業務は、データの整理や入力、ルールが明確な情報処理、そして単純作業の繰り返しという共通の特徴を持っています 1。これは、LLMが持つ確率論的な記号処理能力と、ロボティクスによる物理的自動化が融合した結果、発生する構造的変化です。その結果、労働市場はAIが担う「定型業務」と、人間が担う「非定型・創造的業務」へと二極化する傾向が明確化しています。

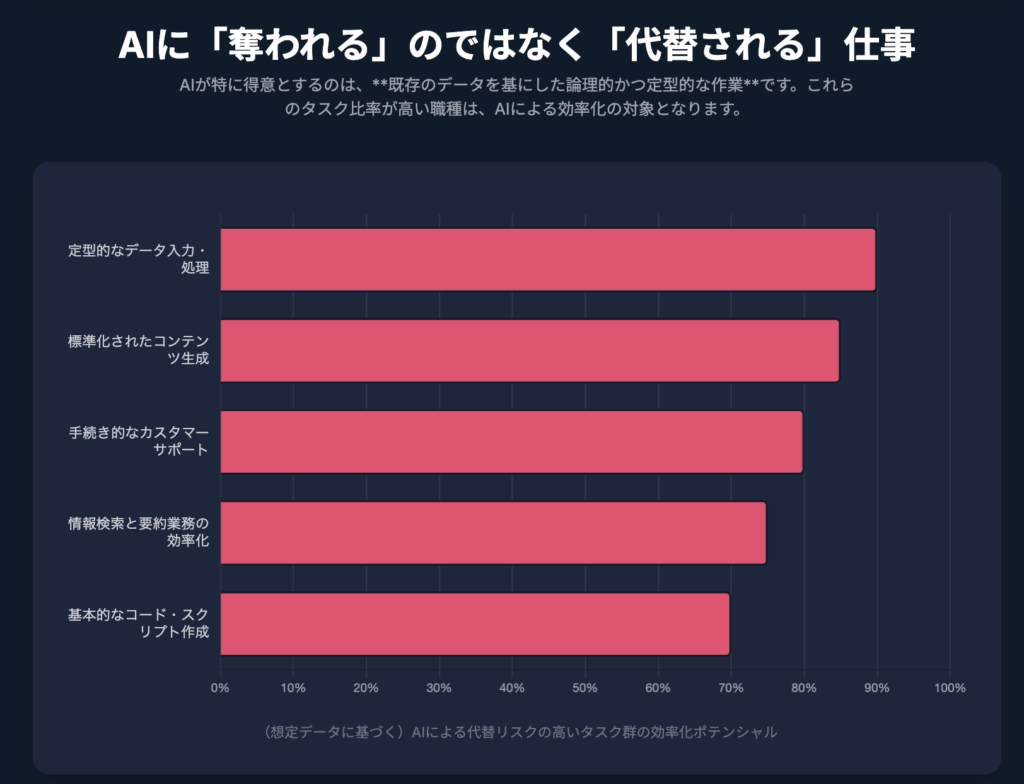

II. フェーズ1:生成AIに代替される仕事の深層分析—定型業務の終焉

2.1. AI代替性の構造的要因:データ処理の明確性と反復性

AIによる代替が加速する業務は、その処理が明確なアルゴリズムやルールに基づいており、反復的な性質を持っている点に特徴があります。これらの業務は、「データの整理や入力」「ルールが明確な情報処理・分析業務」「単純な窓口・受付業務」という三つの類型に集約されます 2。

代替の具体的な対象職種は、広範囲にわたります。事務職、銀行員、製造業、レジ打ちといったブルーカラー業務だけでなく、ライター、通関士、会計監査といった高度な専門知識を必要とするホワイトカラー業務もリストに含まれています 1。この多様性は、AI技術が単なる肉体労働の自動化を超え、情報と知識の処理能力において人間の役割を奪いつつある現状を示しています。

2.2. 奪われる仕事1:データ整理、入力、文書化の定型情報処理業務

定型情報処理業務は、AI-OCR、RPA、およびLLMの統合により、自動化が最も進んでいる分野です。対象職種には、一般事務職、銀行員、会計監査、通関士などが挙げられます 1。これらの業務は、大量のデータを正確に処理し、条件分岐に基づいてパターン的な対応を行うことが求められるため、AIの得意とする分野と完全に一致します 1。

特に注目すべきは、かつて専門性が高く、高度な知識を必要とした「通関士」や「会計監査」といった職種が代替の対象とされている点です 1。この事実は、AIが高度な専門知識そのものの「検索・適用」は極めて得意であることを示しています。AIは、複雑な法規や会計基準を迅速に参照し、定型的な手順に従って処理を実行することができます。したがって、これらの職種において市場価値を失うのは、専門知識の「非定型的な創造・判断」ではなく、専門知識の「定型的な適用」の部分であると特定されます。

2.3. 奪われる仕事2:機能的コンテンツ生成と文書処理業務

生成AIは、コンテンツ生成と文書処理の分野で劇的な業務工数削減を実現しています 4。LLMは、技術仕様や機能情報を入力するだけで、ユーザーフレンドリーな製品マニュアルを自動生成したり、複雑な技術情報をわかりやすく説明する文章に変換したりすることが可能です 4。同様に、会議の録音データを分析し、重要ポイントを抽出した議事録の作成と要約も自動化されます 4。これらのタスクの自動化により、Webライターや翻訳業務 2 のうち、機能的な情報伝達を目的とするコンテンツの市場価値は急速に低下しています。

この変化は、法務分野におけるe-Discovery(電子証拠開示)プロセスで特に顕著です。生成AIは、大量の電子文書を分析し、関連性の識別、パターンの抽出、さらには手動レビューでは見落とされがちな洞察を提供することで、プロセスを簡素化します 5。例えば、GenAIツールは、文書を要約し、重要な情報を蒸留することで、レビュー担当者が迅速に問題点を把握できるように支援します 6。また、訴訟戦略の草案作成や、過去の判例データに基づくケースの価値評価支援も可能になります 6。法務文書のレビューや要約は、従来は高コストな専門職によって担われていましたが、AIはこれを低コストで、かつ高速に実行できる能力を持っています 5。AIによる代替は、人材の雇用がなくなるというデメリットを伴うものの、業務生産性の向上に直結し、結果として定型的な知識適用タスクの市場価値が急速に失われる構造を生み出しています 1。

2.4. 奪われる仕事3:予測可能でパターン化された対人・窓口業務

顧客対応や窓口業務においても、AIによる代替が進んでいます。対象職種には、コールセンター業務、スーパー・コンビニの店員、ホテルのフロントスタッフ、商業施設のインフォメーションなどが含まれます 1。

代替メカニズムは、AIチャットボットや対話AIシステムが、問い合わせ対応や受付業務(予約、案内)を代行し、人手不足を解消するというものです 7。コールセンターでは、AI導入により問い合わせ対応にかかる時間が3分の1に短縮された事例が報告されています 1。

この代替が可能なのは、これらの業務が「定型的な問い合わせ」や「条件分岐によるパターン的な回答」を主な内容としているためです 1。AIは、FAQや手順書に基づいて効率的なサービスを提供することに優れています。しかし、この自動化の進展は、顧客が強い情動を抱えている場合(例:複雑なクレーム対応)や、高度な非定型問題を解決するためのコンサルティングが必要な場合など、「人の心を動かす高度なコミュニケーション」 2 が必要な領域とは明確に一線を画します。AIは「効率的なサービス」は提供できますが、深いエンゲージメントや信頼構築が必要な「共感」を伴うコミュニケーションは代替が困難であるという境界線が明確化します。

以下に、AIによる代替が加速する業務領域の構造的特徴を整理します。

Table 1: AIによる代替が加速する業務領域の構造分析

| 代替されやすい業務の特徴 | 具体的な職種・タスク例 | AIによる自動化メカニズム | 引用元 |

| ルールが明確な情報処理・分析業務 | 事務職、銀行員、会計監査、e-Discovery | LLMによる文書分析、要約、パターン識別、RPA/AI-OCRによるデータ入力 2 | 2 |

| 単純作業の繰り返し・定型的な操作 | レジ打ち、製造業、運転手、警備員、清掃員 | ロボティクス、コンピュータビジョン、定型条件分岐によるオペレーション自動化 1 | 1 |

| パターン的な回答が可能な対話・受付業務 | コールセンター、ホテル/商業施設フロント、ヘルプデスク | チャットボット、対話AIシステムによるFAQ対応、予約受付 2 | 2 |

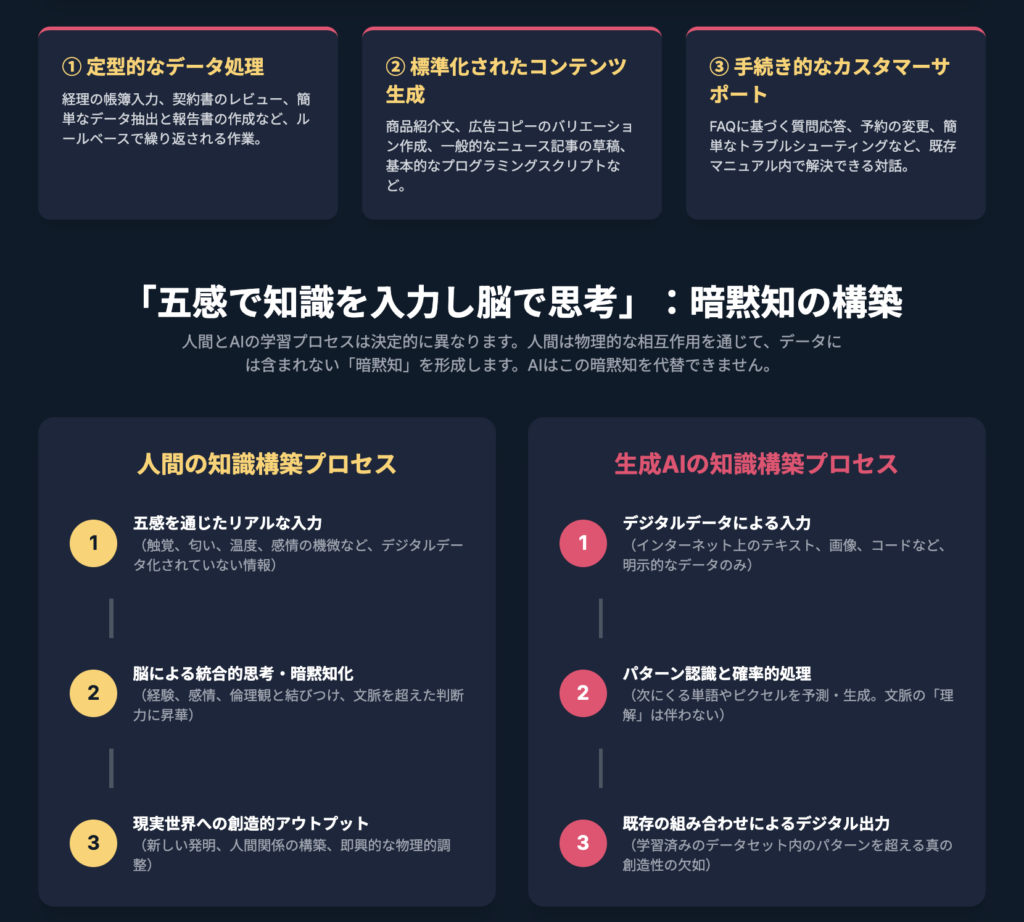

III. 構造的限界:人間の五感と身体知に基づく知識入力と思考(理論的基盤)

ユーザーの提起した「五感で知識を入力し脳で思考」という概念は、AIが人間の知識を代替できない根本的な理由を理解するための鍵であり、認知科学における「身体化認知(Embodied Cognition)」の理論に深く関連づけられます 8。

3.1. 記号処理(Symbol Manipulation)の限界:大規模言語モデルが抱えるシンボルグラウンディング問題

現代のLLMは、大量のテキストデータから学習し、驚異的な文章生成能力を達成しています 9。しかし、この能力は本質的に、データセット内の統計的関連性を操作する**記号処理(Symbol Manipulation)**に依存しています。LLMは、単語や文を抽象的な記号として扱い、それらの組み合わせの確率に基づいて出力を生成しますが、記号が指し示す現実世界との接点を持っていません。

この限界は、認知科学における核心的な課題である**シンボルグラウンディング問題(Symbol Grounding Problem, SGP)**として提起されています。言語の記号(単語や文)は、それ単体では固有の意味を持たず、身体を持つエージェントが環境と相互作用する中で初めて、システム内部に意味を獲得するというのがSGPの主張です 9。純粋に記号操作だけを行う非身体化AIには、この物理的な経験に基づく本質的な意味理解が欠如する可能性が指摘されています。

3.2. 認知科学における身体化認知(Embodied Cognition)の理論的基盤

身体化認知理論は、知能を、脳内の抽象的な情報処理プロセスとしてのみ捉える従来の考え方を否定します 9。この理論は、知能は身体が環境と相互作用する過程全体として捉えるべきだと主張します 9。エージェントの認知能力の発達には、身体や環境といった、内部および外部の複数の要因が複雑に関与しているという立場です 8。

人間の言語理解は、単なる記号操作ではなく、身体を通じた経験に深く根ざしています。注意、言語、学習、記憶といったすべての認知機能は、身体の感覚運動プロセスに基づいて機能するというのが、身体化認知の基本的な考え方です 9。この観点から見ると、AIが人間の知識を代替できない領域は、五感と運動経験を通じてのみ獲得される「暗黙知(Tacit Knowledge)」が必須となる領域であると特定されます。

3.3. 五感経験と運動野の活性化:言語の意味が身体経験から生まれるメカニズム

言語の意味が身体経験から生まれることは、脳科学的な研究によって裏付けられています。fMRI研究では、「握る」という動詞を読む際には手の運動野が、「蹴る」という動詞を読む際には足の運動野が活動することが確認されています 9。これは、人間が言葉を理解する際、頭の中でその動作や感覚をシミュレーション(再現)している可能性を示唆しています。このシミュレーション能力は、私たちが物理世界との相互作用を通じて知識を獲得している証拠であり、言語の意味理解が身体的な感覚運動経験と不可分に結びついていることを意味します。

LLMは、この物理世界との接点を持たないという根本的な課題を抱えています。そのため、現実の物理法則や環境の無限の複雑性を踏まえた、感覚運動経験に基づくシミュレーション能力が欠如しています。これが、AIが本質的な意味理解、すなわち「五感で知識を入力し脳で思考」することの代替を困難にしている根本的な構造的理由です。

現在、汎用人工知能(AGI)実現に向けたステップとして、この限界を克服するため、マルチモーダルかつエンボディードな能力(画像や音声も処理し、環境情報を踏まえた文脈適応的な行動計画を立案する能力)をAIに持たせる研究が飛躍的に増加しています 10。しかし、現実世界における無限の複雑性を持つ経験を、シミュレーションやデータ統合だけで完全に代替することは、依然として極めて遠い課題です。

IV. フェーズ2:生成AIが代替できない3つの領域の構造的要因

AIが人間の知識や役割を代替できない領域は、セクションIIIで詳述した「身体化認知の欠如」と、人間特有の「非定型な思考」 2 が要求される場面に集約されます。

4.1. 代替できない領域1:身体知と経験に基づく複雑な非定型課題解決

この領域は、ルールやデータセットに明記されていない、流動的な状況下での直感的・文脈適応的な判断が求められます。非身体化AIは、物理的感覚運動経験を持たないため、現実世界の複雑な物理法則や予期せぬ環境情報を踏まえた微細な判断を下すことができません 9。

例えば、製造現場の熟練工が発する予期せぬ機械の異常音を特定する「勘」、複雑な金融市場におけるデータだけでは捉えきれない「直感」に基づくリスク評価、あるいは外科医が手先の感覚のみで判断する繊細な手術操作などがこれに該当します。これらは、身体が環境と相互作用する過程で蓄積された暗黙知(身体知)が不可欠であり、単なる記号操作では再現できません。

AIは、新薬開発の初期段階でリード化合物の探索時間を大幅に削減したり 1、医療の現場で過去の膨大な症例データから似たケースを瞬時に探し出したりすることで 11、人間の能力を拡張する**拡張知能(Augmented Intelligence)**として機能します。しかし、最終的な判断を下し、経験や直感を人工知能の処理能力と組み合わせる主役は、あくまで人間でなければなりません 11。

4.2. 代替できない領域2:真の0→1を生み出す創造性と倫理的判断

AIは、学習データ内の相関関係を高度に操作し、既存のスタイルを模倣する「合成的創造」を行うことはできますが、既存のデータセットや学習パターンから逸脱し、新規性、意外性、または文化的・哲学的な深い洞察を伴う概念を「真に」創出することは困難です 2。

代替される仕事リストに「ライター」が含まれる一方で 2、AI時代に価値が高まる仕事として「0→1を生み出す創造性」が挙げられる 2 のは、この区別が存在するためです。AIは情報伝達のための機能的コンテンツを代替できますが、人間の情動や文化に訴えかける本質的な創作は、人間の主観的な価値観と哲学的洞察に依存します。

また、複雑な倫理的判断や責任の所在が問われる意思決定も、AIには代替できません。AIアルゴリズムが偏ったデータで訓練されると、既存の不平等を永続させる可能性がある 6 という問題があります。また、AIが下した決定の責任や、その決定過程の透明性(説明可能性)が複雑になるため、最終的な責任と倫理的判断は、人間の専門家に委ねざるを得ません 6。

4.3. 代替できない領域3:高い共感と信頼構築が必要な高度な人間関係的業務

この領域は、人の心を動かし、深い信頼関係を構築し、個人の情動的ニーズに応える業務が該当します 2。AIは、テキスト上の感情を分析できても、人間特有の情動的知性(EQ)や、身体的・社会的文脈を踏まえた繊細な非言語コミュニケーション(ボディランゲージ、声のトーン、状況把握)を完全に再現することはできません。

具体的な職種としては、経営コンサルタント、心理療法士、外交官、そして介護における心のケア 2 などが挙げられます。これらの業務では、相手の苦痛や感情を真に理解し、それに基づいて信頼関係を築く能力が、提供されるサービスの品質を決定します。

医療や介護の分野では、AI搭載の介護ロボットや診断支援システムが導入され、人材不足を解消する事例が増えています 1。この事実は、AIが「重労働やデータ処理」という代替可能な部分を担う一方で、人間は「共感・ケア」という代替できないコアな部分に集中するという、AIと人間の理想的な協働体制が成功していることを示しています 1。

以下に、人間の知識獲得メカニズムとAIの構造的限界を整理します。

Table 2: 人間の知識獲得メカニズムとAIの構造的限界

| 人間の不可代替性の根拠 | 認知科学的理論 | AIの構造的限界 | 関連する不可代替領域 |

| 経験に基づく意味理解、感覚運動のシミュレーション | 身体化認知(Embodied Cognition) 8 | シンボルグラウンディング問題:記号が物理世界と接点を持たないため、本質的な意味理解が欠如する 9 | 複雑な非定型課題解決 |

| 状況に応じた複雑な価値判断、洞察力 | 非定型的な思考、直感、経験知 (Tacit Knowledge) 2 | データ内の相関関係の学習は得意だが、データに存在しない新しい概念や倫理的葛藤への対応が困難 2 | 真の$0 \to 1$を生み出す創造性 |

| 他者の感情や意図の把握、信頼構築 | 情動的知性(EQ)、共感力 2 | LLMはテキスト上の感情を識別できても、身体的・社会的文脈での共感や心の動きを再現できない 2 | 高い共感と信頼構築が必要な業務 |

V. AI共存社会におけるキャリア戦略と人間の価値再定義

5.1. AIを「道具」として活用する拡張知能(Augmented Intelligence)の概念

AIの進化は、人間の仕事を奪う脅威としてのみ捉えられるべきではありません。むしろ、AIは人の知恵をさらに伸ばすための強力な道具、すなわち**拡張知能(Augmented Intelligence)**として位置づけられます 11。AIは、大量の情報を瞬時に分析したり、複雑な計算を素早く行うことが得意であり、これらの能力を人間の本来の思考力や判断力と組み合わせることで、人間一人では達成できない成果を生み出すことができます。

このモデルにおいて重要なのは、主役はあくまで人間であるという点です 11。人間が持つ経験や直感といった数値化しにくい知識と、AIの高速な処理能力を組み合わせることで、より難しい問題を解決できるようになります。例えば、医療現場では、AIが過去の症例データから候補を提示し、医師の診断の正確さを増し、見落としを防ぐサポートを行います 11。AIは人間の判断を支援するためのサポート役に徹することで、その真価を発揮します。

5.2. AIと協働するための新たなスキルセット:創造性、共感力、複雑な判断力

AIと競争するのではなく、AIと共存しながら自身の市場価値を高めるキャリア戦略が必須となります 12。AIが得意とする定型的な作業や情報処理が自動化される中、人間にしかできないとされる能力が相対的に重要性を増します。具体的には、前述の不可代替領域に関連する、創造性、共感力、および複雑な判断力を活かしたキャリアパスが重要となります 2。

生成AI時代のキャリア戦略においては、特定の固定化された知識やスキルセットよりも、変化に対応し環境に適応する「役割適応力」が問われるようになります 12。新しい技術やビジネスモデルに適応し、AIを使いこなす能力(AIリテラシー)自体が、将来を生き抜くための基本的なスキルとして求められます。

5.3. 労働市場で新たに生まれる仕事の具体例とキャリアシフトの方向性

AI技術の普及は、一方で新たな職種を生み出しています。これらの新しい仕事は、AI技術の管理・運用、またはAIが生み出したデータの分析・活用を専門とするものです 1。具体例としては、「データ探偵」「AI支援医療技師」「財務健全性コーチ」「サイバー都市アナリスト」などが挙げられています 1。

また、技術導入側の企業では、AIサービスを管理し、販売や営業を担う「人工知能(AI)事業開発責任者」や、従業員が私物IT機器を業務利用する際のセキュリティ対策を担う「BYO(個人所有機器活用)ITファシリテーター」など、AI技術の戦略的導入と運用に関する役割の需要が高まっています 3。これらの職種は、AIが生成した知識や洞察を、現実世界での行動や戦略に結びつける役割を果たします。

5.4. 提言:組織と個人が取るべき戦略的行動

組織への提言:

企業は、AIによる代替の経済的メリット(生産性向上、競争力強化)を最大限に享受しつつ 1、代替が困難な「非定型・身体化された知識」が必須の領域に人的資源を戦略的に再配置することが求められます。これには、従業員に対し、創造性、共感力、複雑な判断力を育成するための再教育投資と、組織全体の抜本的な業務プロセス改革が不可欠です。

個人への提言:

個人は、自身の業務を「定型・記号処理型」と「非定型・身体化型」に分解し、後者の能力を最大化する戦略をとるべきです 2。AIを強力な道具(拡張知能)として活用するスキルを習得し、自身が提供する価値の中心を、ルールベースの作業から、身体化された経験、共感、そして倫理的な$0 \to 1$の創造へとシフトさせることが、未来を生き抜くための最も重要なキャリア戦略の第一歩となります 11。人間の持つ「五感で知識を入力し脳で思考」する能力、すなわち現実世界との相互作用によって意味を根付かせ、複雑な状況に対応する身体化された知性こそが、AI時代における人間の不可代替な価値の源泉であると結論づけられます。

#5感 #五感 #横田秀珠 #生成AI #生成AIコンサルタント #生成AIセミナー #生成AI講師 #生成AI講演 #生成AI講座 #生成AI研修 #生成AI勉強会