情報リテラシー論01情報リテラシーを学ぶ理由’25長岡造形大学

先日の八潮市商工会セミナーで

作ったフェイク画像なんですけど

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

さて、本題です。

恒例の長岡造形大学で行う

情報リテラシー論の講義が

今年も後期から始まりました。

https://www.nagaoka-id.ac.jp/about/academics/curriculum/liberal-arts/

情報リテラシーを学ぶ理由として

初回はガイダンス中心でした。

情報リテラシー論がある長岡造形大学

https://www.youtube.com/watch?v=R4YkK34p1WY

情報リテラシー論01情報リテラシーを学ぶ理由’25長岡造形大学

長岡造形大学 情報リテラシー論

🎯 講師:ネットビジネス・アナリスト 横田秀珠

📊 2014年開始 → 11年目突入!

🔄 全16回の後期授業スタート

情報リテラシー講師としてテレビ出演・コメント

Sunoで音楽制作に挑戦!

🎼 自己紹介から音楽を大量生成

🎪 音楽イベントにも招待される

🎯 自称「SunoP(Sunoプロデューサー)」

音楽生成AIで誰でも作曲→世界配信できる時代

やらないともったいない!

名前:ブラウニーちゃん 全学生に触れてもらう体験実施

チャット 1点×14回=14点

(8点はボーナス問題)

50点は確保できる!

過去→LINEオープンチャット

コロナ期→オンライン授業

現在→スライド + Google Classroomチャット

✨ AIカリキュラムへ大転換!

前回から内容を大幅リニューアル

AI技術に特化した内容に進化

2014年〜2024年まで遡って閲覧可能

他に類を見ない教材システム

あらゆる切り口で同じ内容を提供!

学生全員が使える機能:

学生はNotebookLM内でAIに質問して学習できる!

アナリティクスでアクセス状況も確認

独自性のみを評価します

📝 提出媒体(何でもOK):

→ AIで書けてしまうから!

→ 学生の独自の視点だけを求める

→ 手書きノートの写真でもOK(AIが書けないもの)

提出前にAIで2点満点チェック → 減点なし!

講師が人間にしかできない感性で加点することも

🎯 大学生限定!

Google Gemini Proが無料!

📅 受付期限:2025年10月6日まで

🎬 Veo3動画生成AIが無料で使える

20位以内にランクイン

→ 単位確定!(テストの点数に関係なく)

📝 ブログ締切:期末テスト前でもOK

🎯 可能性:テストボロボロでも救済のチャンス!

※ただし順位変動のリスクもあり

🎯 オンライン試験の自由度:

✅ パソコン持ち込みOK

✅ Google検索OK

✅ AI使用OK

✅ 友達と協力OK

✅ 自宅受験OK

メールフォームで提出するオンライン形式

→ AIが自動返信するボット

A: その通り、めちゃくちゃ大変!

でも長岡造形大学の学生は創造性・オリジナリティを求められている

それを取ったら皆さんの個性がなくなる

→ だからこそ多様なフォーマットを認めています

情報リテラシー論01情報リテラシーを学ぶ理由’25長岡造形大学

長岡造形大学の情報リテラシー論(11年目)の初回授業。横田秀珠講師が、AIを全面活用した授業スタイルを紹介。レジュメ、動画、音源、テキストなど約20パターンの多様な形式で講義内容を提供し、Google ClassroomやNotebookLMを活用。評価は講義・レポート42%、期末試験58%で、レポートは独自性のみ評価しAIによる採点も導入。検索順位20位以内で単位確定という斬新な制度や、オンライン試験でAI使用可など、革新的な教育手法を展開している。

- はじめに

- 2025年後期スタート:11年目を迎える情報リテラシー論

- 自己紹介と授業の全体像:AI時代に対応した新カリキュラム

- 革新的な学習支援システム:20パターンの多様な学習コンテンツ

- レポート課題と評価システム:独自性を重視する新しい評価方法

- おわりに

- よくある質問(Q&A)

はじめに

みなさん、こんにちは。2025年9月29日、月曜日から始まった長岡造形大学の情報リテラシー論の新学期がスタートしました。ネットビジネス・アナリストの横田秀珠が担当するこの授業は、2014年から始まって今年でなんと11年目に突入します。今回は、その記念すべき第1回目の授業内容を詳しくお届けします。AI生成技術が急速に発展する2025年という時代背景の中で、情報リテラシーを学ぶ意義とは何なのか。そして、これからの時代を生きる学生たちに必要なスキルとは何なのか。今年は特に大幅なカリキュラムの変更を行い、AI技術を積極的に取り入れた授業スタイルへと進化させました。本記事では、初回のオリエンテーションで語られた内容を余すところなくお伝えします。新しいiPhoneで撮影された美しい長岡造形大学のキャンパス風景から、具体的な授業の進め方、そして学生たちからの質問への回答まで、充実した内容をご覧ください。

2025年後期スタート:11年目を迎える情報リテラシー論

2025年9月29日月曜日、長岡造形大学での情報リテラシー論の授業が始まりました。今日からまた後期が始まり、毎週この授業をお届けしていくことになります。全16回のカリキュラムで構成されており、毎週様々なテーマについてお話をしていく予定です。

まずは長岡造形大学の今日の風景からご覧いただきましょう。今年も綺麗なキャンパスの様子を、今年から新しくなったiPhoneのカメラで撮影してみました。新しいカメラで撮った映像は、より鮮明で美しく、素敵な仕上がりになっています。このように、テクノロジーの進化は私たちの日常のあらゆる場面に影響を与えているのです。

今回は初回ということで、オリエンテーションという位置づけになります。そのため、具体的な専門的内容に入る前に、まずは自己紹介と、どういう授業をやるのか、そもそも情報リテラシーとは何なのか、という基本的なお話をさせていただきました。授業の振り返りとともに、学生からの質問やコメントにも丁寧に返事を書いていきたいと思います。

早速、授業で使用した資料から見ていきましょう。まず最初に注目していただきたいのが、三つの数字です。1995年、2008年、2022年。この数字は、私がいつも話している重要なポイントです。私の人生とIT業界で起きた三つの革命が、どのようにリンクしているのか、あるいはどのようにうまくいかなかったのか。この三つの年代を軸に、私の人生と合わせて自己紹介をさせていただきました。

そして、情報リテラシーの講師として、2025年5月16日にテレビに出演してコメントをした実績についてもご紹介しました。実際のテレビ映像を学生の皆さんにも見ていただき、現代社会における情報リテラシーの重要性がメディアでも取り上げられているということを実感していただきました。

最近の活動としては、音楽生成AIの「Suno」を使った取り組みについてもお話ししました。自己紹介から始まり、音楽をたくさん作っています。現在なんと600曲も作成しているのです。音楽の可能性について、そして私が音楽のイベントにも招待されたという話もさせていただきました。

さらに、自分で音楽を生成AIに作らせて、それを世界に配信することができるようになった現代において、やらないともったいないという話もしました。いわゆるボカロPや音楽プロデューサーという言葉がありますが、これからは「SunoプロデューサーSunoP」として、私はそれを名乗っているわけです。このような最新のAI技術の活用例についても詳しくお話ししました。

今日は特別に、AIペットの「モフリン」ちゃん、名前は「ブラウニー」ちゃんを持参し、学生の皆さん全員に実際に触っていただきました。AIペットの話を通じて、AI技術が私たちの生活にどのように浸透してきているかを体感していただいたのです。

私は講演を仕事にしている以上、いろんなSNSやいろんなWEBサービスを全部やっています。これは情報リテラシーを教える立場として、自ら実践し、体験していることが重要だと考えているからです。

自己紹介と授業の全体像:AI時代に対応した新カリキュラム

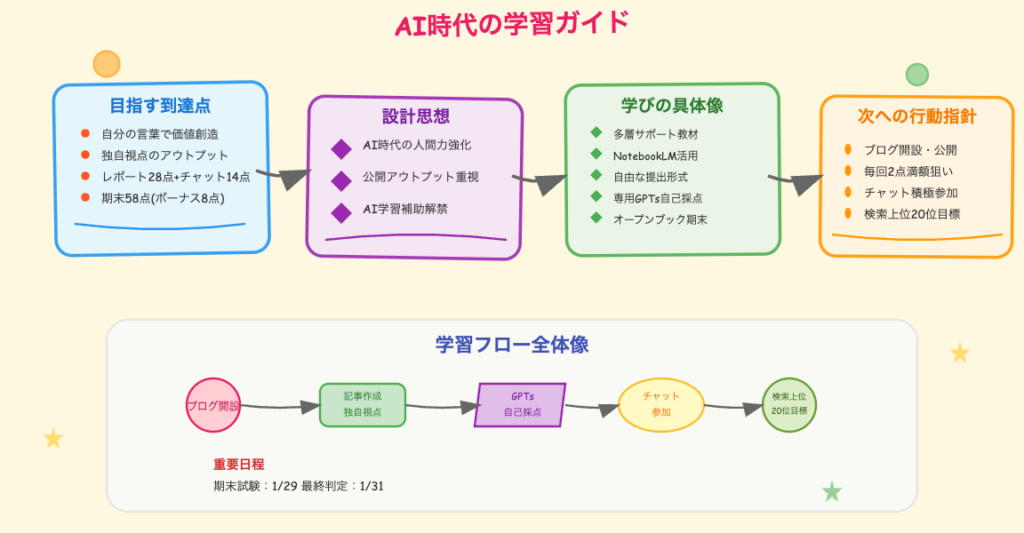

今回の情報リテラシー論の配点について詳しく説明させていただきました。まず、講義とレポートが43%、そして期末試験が58%という配分になっています。

この42%の内訳を詳しく見ていきましょう。毎回のレポートが2点×14回で28点、そして毎回の授業でチャットを書いてもらえば1点×14回で14点、合わせて42点となっています。さらに期末テストは58点なんですが、そのうち8点分はボーナス問題なので、比較的取りやすい設計になっています。つまり、毎回ちゃんとレポートを書いて、さらに講義でチャットを書けば、合わせて50点分はもう確保されているということです。これは学生の皆さんにとって、非常に心強いシステムだと思います。

前回からカリキュラムの内容を大幅に変更しました。特にAIに関する内容をかなり増やしています。2025年という時代において、AI技術を理解し、活用できることは、もはや情報リテラシーの中核をなす能力だと考えているからです。

授業の進め方についても説明させていただきました。昔はLINEオープンチャットを使ってやっていたこともありますし、コロナの時期は特別な方法で授業を行っていました。しかし最近は、スライドと右側にGoogle Classroomのチャットを表示してやっています。学生の皆さんには、このチャット欄にコメントを書いていただくようお願いしました。

過去の授業のブログは、私のホームページの中に全て公開されています。2024年分のリンク集を紹介しましたが、URLの数字を変えれば、2023年、2022年、2021年と、2014年まで遡ることができます。同じ回にどういう内容を過去に教えていたか、これが年々変わってきているわけです。この変遷を見ていくと、本当に面白い発見があると思います。

情報リテラシー論に関わるニュースなどは、1年ごとにページで追記しています。これは最終回にお話しする内容なので、今回はあまり触れませんでした。

今回、だいぶスライドを追加しました。Google Classroomで提供するコンテンツについても詳しく説明しました。レジュメ、音源、テキスト、動画、ブログ、ショート動画のURLを添付しています。これだけやってくれる先生は多分いないと思うのですが、レジュメだけではなく、それを動画で解説したもの、音源で解説したもの、テキストで解説したもの、そしてQ&Aに答えた動画、それをまとめたブログ、さらに1分に要約したショート動画でも解説をしています。

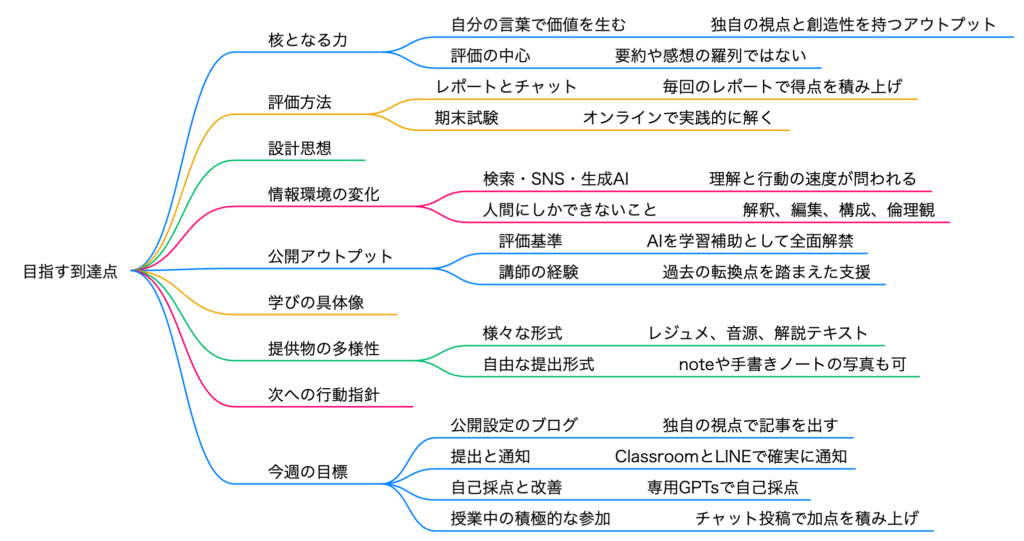

しかし、これではとどまりません。Google NotebookLMを使って、NotebookLMによる音声解説、動画解説、そして講義の内容の詳細なレポート、さらにはマインドマップ、フラッシュカードの一問一答、そして選択肢問題の暗記用テストなど、多様な学習教材を用意しています。

このNotebookLMはリンクをシェアしますので、学生の方は皆さんGoogle Classroomから入っていただければ、NotebookLMの中で質問して、チャットでAIに答えてもらうことができます。このような使い方も推奨しています。

私の方で全てこれを用意しておきますので、学生の方がレポートを書いたりすることには直接使えないみたいなんですが、学習のサポートツールとして活用していただければと思います。私の方ですべてボタンを押しておきますので、ぜひ活用してみてください。

このURLをシェアした後、どのぐらいの方がアクセスしたか、アナリティクスで確認できるので、これは楽しみにしています。

革新的な学習支援システム:20パターンの多様な学習コンテンツ

最近私がやっているカルーセル投稿により、Instagramでのレポートの配信もしています。ショート動画も作成して配信しています。さらにはNoLangを使った横向きのスライドの解説動画もやっています。

Feloを使ったアニメーションGIF、スライドショーなど、素敵な感じのスライドも作成しています。マインドマップの書き出しもありますし、図解もあります。

ここで改めて数えてみると、驚くべき数のコンテンツ形式を提供していることがわかります。レジュメ、音源、テキスト、Q&Aの15分動画、ブログ、ショート動画、そして音声解説、動画解説、マインドマップ、レポートで10個。これにフラッシュカード、テストで12個。さらに続けて数えると、13、14、15、16、17、18、19と、なんと約20ぐらいの異なる形式で、90分の授業の内容をいろんな切り口で提供しているのです。

文字なのか、画像なのか、動画なのか、スライドなのか、図解なのか、マインドマップなのか。長いもの、短いものまで含めて、これだけ多様な形式で授業コンテンツを提供している先生は、おそらく他にいないでしょう。毎日ブログを書いている人も少ないと思いますが、いろんな形で皆さんに今年は分かりやすく学んでいただけるんじゃないかと思っています。

学生の皆さんも負けずにレポートを書きましょう。note、ライブドアブログ、アメブロ、FC2などのブログサービスを使って、ブログを書いていくことをお勧めします。

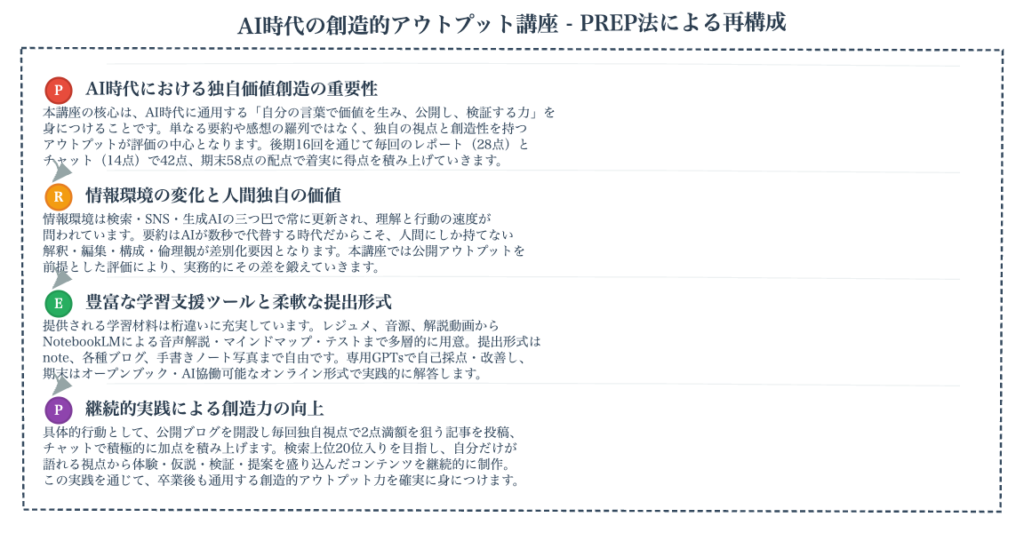

ここで重要なポイントをお伝えします。実際に実演してお見せしましたように、レポートに講義のまとめは不要です。独自性のみを評価します。まとめを書いてもいいのですが、それは求めていません。なぜかというと、AIで書けてしまうからです。だから、まとめはいりません。

その代わり、独自の皆さんの目線でレポートを作ってもらえればOKです。次回もう少しこの辺の具体例をいくつか紹介したいと思っています。

例えば、取っているノートでもいいのです。ノートというのは、ブログサービスのnoteではなく、自分が手書きで書いている紙のノートのことです。それを写真に撮って、それをレポートとして提出してもOKです。AIは手書きのノートを書けないわけですから、それも立派な独自性のある提出物になります。

学生の方から質問がありました。何かのWEBサービスでノートを取っている人がいたのですが、それもOKです。公開設定できるのであれば、それはそれでOKとしています。

ここでタイムリーな情報をお伝えします。GoogleのGeminiが、大学生なら無料でProプランを利用できるキャンペーンを実施しています。2025年10月6日までの受付です。この有料プランに入ることができれば、Veo3という動画生成AIが無料で使えるようになります。これを使った販促もできますし、もちろんレポートを書くこともできます。プライベートや遊びの方でも使ってみてもいいんじゃないかと思います。これは非常にタイムリーな話題なので、紹介しておきました。

さらに、レポートを書いたら、書いた内容を専用のGPTsに入れると、採点してもらうことができるような仕組みで、AIを取り入れています。自分のブログやレポートを入れて、2点になった状態で出してもらえれば、そこから減点はありません。1点で出されると1点のままですが、1点のまま出した場合に、それを私が個人的に見て、こだわりがあっていいなと思ったら加点することはあります。しかし減点はしません。AIが判定した分にプラスで、私が人間にしかできない感性で採点して、プラスをすることはあると思います。

そして、現在Googleで「情報リテラシー論」で検索したら、検索結果の20位以内に入ってもらえば、単位は確定です。テストの点が取れていなくても、単位が確定するのです。レポートを書いておくと、この可能性もあります。

ただし、ブログの締め切りについて説明します。実際に単位が確定するのは2026年1月31日なのですが、期末テストはその前の1月29日にあります。変な話ですが、テストがうまくいかずにボロボロになってしまったとしても、このレポートがちゃんとランクインしていれば、単位がもらえてしまうという、最後にもしかしたら救われる可能性もあります。

ただし、逆にならない可能性もありますし、2026年1月31日になった時に順位が落ちているという可能性もあります。その場合は単位がもらえないので、テストも頑張るべきです。でも仮に、直前までは21位だったけど、最終日の2026年1月31日に20位にランクインすれば、それで単位確定になることもあります。この辺は、運も味方につけて頑張りましょう。

レポート課題と評価システム:独自性を重視する新しい評価方法

次に、テストの話をさせていただきます。テストは暗記力を問う問題は出しません。メールフォームを使って出題しますので、今回はオンラインで行います。久しぶりにテストだけオンラインでやるのです。

オンラインでやるので、パソコンを持ち込んでもOKですし、ググってもいいですし、AI を使ってもいいですし、友達と一緒に問題を解いてもOKです。何をやってもOKですから、問題を頑張って解いてくださいという話です。これはすごく面白い制度じゃないかなと思っています。

しかも、このコロナ禍が終わった後にオンラインでやりますから、変な話ですが、アパートで自分の家からテストを受験することもできます。これも面白いポイントだと思っています。

最後に、学生の皆さんへの重要なお願いです。自分がレポートを書いたら、学生番号、名前、ブログのURL、もしくはSNSのURLを私に伝えることを忘れないでください。これは最初の1回だけで結構です。あとはGoogle Classroomの方に課題を出す場所がありますから、そこにペタペタ貼ってもらえればOKです。そうすると、それで採点いたします。

できれば、一番右にあります「横田秀珠’s脳」というLINEを使ってください。これはAIが返事を書くLINE公式アカウントのボットです。皆さんにも実演いたしましたが、AIが自動で返事を返してくるということをお見せしました。これを使ってレポートの連絡を取ってくださいということをお伝えしました。

では、学生の方からの質問にお答えしていきたいと思います。今回は初日ということで、「よろしくお願いします」というコメントが多くありました。「よこたん」というコメントや、「こんにちは」、「よろしくお願いします」といった挨拶が中心でした。

「とても興味深いです」というコメントもありました。ただ、何が興味深いのか、もう少し具体的に教えてほしかったですね。「興味深いです」だけではわかりませんから、次回からはもう少し具体的なコメントをお願いします。

そして、具体的な質問もいくつかありました。「横田先生がよく使っている対話AIのモデルは何かありますか」という質問です。これは良い質問ですね。

私が一番使っているのは、間違いなくClaudeだと思います。2番目がGeminiで、そしてChatGPTです。ChatGPTは正直、歌詞を作るのに使っているぐらいですね。Claudeの方は、割といろんな成果物を作るのに使っています。Geminiは、Deep Researchに使っているという感じでしょうか。

あとはGensparkとか、その他いろんなAIサービスがありますけど、対話型生成AIをやっているというと、そういう感じかなという気がします。

「ブラウニーちゃん可愛かったです」というコメントもありました。ありがとうございます。

そして、非常に本質的な質問がありました。「質問というか気になったことなんですが、提出レポートのフォーマットが様々でOKというのは、作成・提出するこちら側としては面白いし新鮮でいいのですが、37人もの生徒のレポート全て確認して評価フィードバックするのは、とんでもなく労力がかかる作業だと思うのですが」という質問です。

その通りです。めちゃくちゃ大変です。でも、これが重要なのです。なぜなら、皆さんは長岡造形大学の学生です。長岡造形大学は、創造性とクリエイティビティを求められる学生が集まっている大学です。それを取ってしまったら、皆さんの個性がないじゃないですか。

だから私はOKですということにしているのです。皆さんのすごい創造性、クリエイティブ、オリジナリティを期待しているということです。スライド内でも説明しましたが、この点は非常に重要なポイントです。

今回は初回ということで、あまり質問が入っていませんでしたが、次回からはいろんな質問があれば、時間の許す限り全てお答えしたいと思っています。よろしくお願いいたします。

おわりに

今回は長岡造形大学の情報リテラシー論の第1回目、「情報リテラシーを学ぶ理由」というテーマでお届けしました。初回のオリエンテーションということで、授業の全体像や進め方について詳しく説明させていただきましたが、情報リテラシーそのものについての深い議論はあまりできませんでした。これについては次回以降、詳しく話していく予定です。2025年という時代において、情報リテラシーはもはや単なる「パソコンの使い方」ではありません。AI技術の急速な発展により、私たちの学び方、働き方、そして生き方そのものが大きく変わろうとしています。今年のカリキュラムは、そうした時代の変化を反映して、大幅にAI関連の内容を増やしました。約20パターンもの多様な学習コンテンツを用意し、学生一人ひとりが自分に合った方法で学べる環境を整えました。独自性を重視する評価システムも、単なる知識の暗記ではなく、皆さんの創造性とオリジナリティを引き出すためのものです。長岡造形大学の学生として、その個性を存分に発揮したレポートを期待しています。全16回の授業を通じて、皆さんと一緒に情報リテラシーの本質を探求していきたいと思います。次回からも、どうぞよろしくお願いいたします。

よくある質問(Q&A)

Q1: レポートは必ず毎回提出しなければいけませんか?欠席した回はどうなりますか?

A1: レポートは毎回2点×14回で28点の配点があります。欠席した回のレポートも後から提出することは可能ですが、授業内容を理解した上で独自性のあるレポートを書く必要があります。Google Classroomに掲載されている多様な学習コンテンツ(動画、音源、テキスト、NotebookLMなど)を活用すれば、欠席しても十分に内容を理解できるように設計されています。ただし、授業中のチャット1点分は取得できないため、できるだけ出席することをお勧めします。

Q2: AIを使ってレポートを書いてもいいのですか?

A2: AIを使うこと自体は禁止していませんが、「講義のまとめ」をAIに書かせただけのレポートは評価しません。なぜなら、それは独自性がないからです。本授業で求めているのは「独自性」です。例えば、手書きのノートを写真に撮ったもの、自分の体験や考察を加えたもの、授業内容を自分なりに解釈して表現したものなど、あなた自身の視点や個性が表れているレポートを評価します。AIは補助ツールとして使っても構いませんが、最終的にはあなた自身の言葉で表現してください。

Q3: 期末テストでパソコンやAI、友達との相談もOKとのことですが、何を評価するのですか?

A3: 暗記力ではなく、情報を活用する力、問題を解決する力、そして適切なツールを選択して使いこなす力を評価します。現代社会では、答えを暗記していることよりも、必要な情報を適切に探し出し、活用できることの方が重要です。オンライン試験で全てのリソースを使えるようにすることで、より実践的な能力を測ることができます。大切なのは、どのように問題にアプローチし、どのようにツールを活用して答えを導き出すかというプロセスです。

Q4: Googleで「情報リテラシー論」の検索結果20位以内に入れば単位確定とのことですが、どうすれば検索順位が上がりますか?

A4: SEO(検索エンジン最適化)の基本は、質の高いオリジナルコンテンツを継続的に発信することです。毎回の授業後、独自性のあるレポートをブログとして公開し、適切なキーワード(情報リテラシー論、長岡造形大学、授業の回数など)を含めることが重要です。また、他の学生のブログとリンクし合うことや、SNSでシェアすることも効果的です。ただし、これはあくまで救済措置の一つであり、本来は期末テストでしっかり点数を取ることを目指してください。2026年1月31日時点での順位が判定基準になります。

Q5: NotebookLMや専用GPTsなど、たくさんの学習ツールがあって混乱します。どのように使い分ければいいですか?

A5: 学習スタイルに合わせて自由に選んでください。動画で学びたい人は動画解説を、音声で学びたい人は音声コンテンツを、テキストで学びたい人はブログやレジュメを利用すればOKです。NotebookLMは質問に答えてくれるので、授業内容で分からないことがあるときに便利です。専用GPTsはレポートの自己採点に使います。約20パターンのコンテンツを用意しているのは、一人ひとり学び方が違うからです。全てを使う必要はなく、自分に合ったものを選んで活用してください。迷ったら、まずはレジュメと動画から始めることをお勧めします。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=_AoedAkruBE

0:00 🎓 導入:情報リテラシー論の開始

1:08 👨🏫 自己紹介とIT革命の3つの数字

2:15 🎵 音楽生成AIとモフリンの紹介

3:22 📊 成績配分と評価方法の説明

4:28 📚 Google Classroomと過去ブログの活用

5:40 🤖 NotebookLMによる多彩な学習コンテンツ

6:49 🎨 20パターン以上の多様なコンテンツ形式

8:02 ✍️ レポート課題:独自性とAI活用のルール

9:02 💎 Google Gemini学生プランとGPTs採点

10:10 🔍 検索順位20位以内で単位確定の仕組み

11:19 💻 オンライン試験:持ち込み・AI利用可

12:26 📱 LINE連絡とAI自動返信システム

13:31 🗣️ 質問回答:使用AIモデルについて

14:32 👋 まとめと次回予告

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

情報リテラシー論01情報リテラシーを学ぶ理由’25長岡造形大学

📚 情報リテラシー論 長岡造形大学で2014年から開講されている授業科目で、11年目を迎える。AI技術を積極的に取り入れた現代的な情報活用能力の養成を目的とし、学生の独自性や創造性を重視した評価方法が特徴。全16回の授業を通じて、多様なデジタルツールやAIサービスの実践的な活用方法を学ぶ。

🤖 Claude 講師が最も頻繁に使用している対話型AI。様々な成果物の作成に活用されており、文章生成や資料作成など幅広い用途で使用される。ChatGPTやGeminiと並ぶ主要な生成AIサービスの一つで、授業でも学生に推奨されているツール。

📓 Google NotebookLM 授業資料から自動的に音声解説、動画解説、マインドマップ、フラッシュカード、テスト問題などを生成できるGoogleのAIツール。学生は共有されたリンクからアクセスし、チャット形式でAIに質問することが可能。講義内容の多角的な理解をサポートする革新的な学習支援ツールとして活用されている。

🎓 Google Classroom 授業の中心となるプラットフォーム。チャット機能を使ってリアルタイムでコメントを投稿でき、レジュメや各種資料のURLが添付される。課題提出の場としても機能し、講師と学生のコミュニケーションハブとなっている。画面右側にチャットを表示しながら授業を進める形式が採用されている。

📝 独自性評価 レポート評価において最も重視される基準。講義のまとめは不要で、学生自身の視点や考えのみが評価対象となる。AIで書ける内容は求めず、手書きノートの写真でも可。この方針により、学生の創造性とオリジナリティを最大限引き出すことを目指している。

🎵 Suno(音楽生成AI) 講師が600曲以上を作成している音楽生成AIサービス。自己紹介から音楽を作成し、世界に配信することが可能。SunoプロデューサーSunoPとして活動し、音楽イベントにも招待されるなど、AI時代の新しい音楽制作の可能性を示している。授業でもAIの創造的活用例として紹介されている。

🔍 検索順位評価 「情報リテラシー論」でGoogle検索した際の20位以内にレポートが入れば単位確定という独創的な評価制度。2026年1月31日時点での順位が基準となり、期末試験の点数に関係なく単位が認定される。SEOの実践的理解とWebでの情報発信力を評価する画期的な仕組み。

🧸 モフリン 授業で学生全員が触れたAIペット。名前はブラウニーちゃん。AI技術が生活の中でどのように活用されているかを体験的に学ぶための教材として使用された。テクノロジーと感情的なつながりを考える機会を提供している。

💎 Gemini Pro Googleが提供する生成AIで、大学生なら2025年10月6日までの受付でProプランが無料。Veo3という動画生成AIが使えるため、レポート作成や販促活動、プライベートでの活用が推奨されている。授業でタイムリーな情報として学生に紹介された。

💻 オンライン試験 期末試験58点分をメールフォームで実施。パソコン持ち込み可、Google検索可、AI使用可、友達との協力も可という革新的なスタイル。暗記力ではなく情報活用能力を問う内容で、自宅からの受験も可能。コロナ後も継続される新しい試験形態となっている。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/c7rIIEH7lS0

情報リテラシー論01情報リテラシーを学ぶ理由’25長岡造形大学

1. 序論:ポスト生成AI時代における情報リテラシー再定義のパラダイム

1.1. 技術革命が生み出した新しい知識の構造

情報リテラシーの要件は、技術環境の構造的な変化に応じて、過去30年間で劇的に変容してきた。本報告書では、情報技術が社会に決定的な影響を与えた三つの歴史的節目、すなわち1995年頃のインターネット普及期、2008年頃のスマートフォン革命期、そして2022年以降の生成人工知能(GAI)登場期を分析の基点とする。特に2022年以降のポスト生成AI時代は、知識のあり方そのものに根本的な変化をもたらしている 。ChatGPTに代表されるGAIが、人間以外でありながら自然言語を流暢に扱う能力を獲得した結果、これまで人間固有のものとされてきた「知識」や「専門知」の定義を再構築する必要が生じている 。

1.2. 知識と専門知の再定義の必要性

生成AIの能力は、情報整理や文章構成のサポートにおいて非常に優れている 。これにより、単に情報を収集し、要約し、体系化する作業はAIによって効率的に代替可能となった。その結果、人間が担うべき専門知の価値は、情報の「保有」や「処理」から、より高次の認知能力へとシフトしている。この高次認知能力とは、

複雑な問題設定能力、AIの出力に対する批判的検証能力、そして倫理的・法的責任の遂行能力である。

本報告書では、情報リテラシーの変遷を、「アクセスと検索(1995年)」から「選別と管理(2008年)」を経て、「生成と倫理(2022年以降)」へと進化する三段階構造として捉える。この構造の変化を分析することにより、各時代に求められる認知能力の質的な違いを明確にし、教育的対応の方向性を提示する。

2. 情報環境の三段階変遷:リテラシーの要求水準の構造的変化(1995/2008/2022)

2.1. 導入期(1995年頃):アクセスと基本的操作能力の時代

1995年頃は、パーソナルコンピュータとWorld Wide Web(WWW)が一般に普及し始めた導入期であった。この時代の情報リテラシーの主要な焦点は、デジタル機器の基本的な操作方法の習得、インターネットへの接続、電子メールやウェブブラウザの使用など、情報への物理的なアクセスを確保することにあった。情報量自体は現在と比較して少なく、情報の真偽判定は比較的容易であり、権威性の高い情報源に依存することが一般的であった。

2.2. モバイル・依存期(2008年頃):情報選別と行動変容の課題

2008年頃以降のスマートフォンとソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の普及は、情報環境を質的に転換させた。インターネット利用は時間と場所の制約から解放され、情報のアクセス性は極限まで高まった。総務省の調査(平成29年度)によると、20代のインターネット利用率は99%に達し、そのうち88%がスマートフォンを主な利用手段としている 。

このモバイル・依存期において、情報リテラシーのボトルネックは「情報の取得」から「情報の選別と制御」へと劇的に移動した。スマートフォン依存は、単なる余暇時間の消費に留まらず、学習習慣や健康度にも構造的な影響を及ぼすことが明らかになっている 。特に、数学のテストの点数と1日あたりのスマートフォン使用時間の関係性を示すデータからは、スマートフォン依存傾向が高い学生と低い学生の間で、平均点数にして10点以上の差が生じるという深刻な結果が報告されている 。このことは、情報技術への依存が生活習慣の乱れを通じて、高次認知能力の育成に必要な集中力や学習時間を奪っていることを示唆する。

さらに、この時期の情報活用能力は、デジタル技術への接触機会の多寡だけでなく、その利用を制御し、学習目的に合わせて深く活用できるかという、メタ認知能力の差として現れ、格差が拡大している 。デジタルネイティブと呼ばれる子どもたちであっても、情報を収集しスライドを作成する経験は多くとも、「よりよく調べる力」や「より効果的に表現する力」においては格差が広がっているという分析がある 。このメタ認知能力の格差こそが、続く生成AI時代において、AIを使いこなす側とAIに依存する側との決定的な差となる基盤であると考えられる。

2.3. 生成期(2022年頃):情報の生成と倫理の時代

2022年以降の生成AI(GAI)の登場により、情報環境は第三のフェーズに移行した。情報リテラシーの焦点は、「検索」「選別」に加え、「創造的生成」と「倫理的責任」に置かれるようになった。GAIは、利用者の要求に応じて、ディープラーニングや自然言語処理を通じて、小説、詩、画像、音声、コーディングなど多様なコンテンツを能動的に生成する能力を持つ 。

この時代に求められるリテラシーは、単なるツールの操作能力ではなく、AIの出力を批判的に検証する検証能力、著作権や学問的誠実性に関する倫理的判断力へと進化している。

統合分析表:情報リテラシー要求水準の進化

| 技術革命期 | 時期 | 中心技術 | リテラシーの主要課題 | 求められる主要スキル |

| 導入期 (Access & Retrieval) | 1995年頃~ | PC、WWW | 情報検索、基本操作、アクセス確保 | 操作能力、検索スキル |

| モバイル・依存期 (Engagement & Criticality) | 2008年頃~ | スマートフォン、SNS | 情報過多への対処、依存管理、情報活用能力の格差 | 自己制御、選別能力、メディア批判的思考 |

| 生成期 (Creation & Ethics) | 2022年頃~ | 生成AI (LLMs, GAI) | 創造性と盗作の境界、ハルシネーション検証、学問的誠実性 | プロンプト設計、検証責任、倫理的判断力 |

3. 生成AI(GAI)の功罪と教育的対応:学問的誠実性の危機

3.1. GAIの教育的な可能性と具体的活用事例

生成AIは、教育分野において大きな可能性を秘めており、有用な学習補助ツールとして機能し、個別最適化されたマンツーマン型教育を提供する潜在力を持つ 。具体的な活用範囲は広く、文章生成や要約、構造化、翻訳といった従来の情報処理に加えて、「アイディアの壁打ち」や「コーディング」の補助にも利用できる 。

特に、Googleが提供するNotebookLMのような学習支援ツールは、その教育工学的な進歩を示す好例である。NotebookLMは、書籍や書類をPDF化するツール(例:スキャンピー)と連携し、読み込ませた資料を基に、学習者がチャットで質問したり、学習ガイドを活用したりすることを可能にする 。さらに、このツールは、単に情報を提供するだけでなく、読み込ませた内容に基づいて理解度テストを自動生成する機能も持ち 、学習プロセスを効率化し、学習者が自身の理解度を即座に検証できる環境を提供している。これは、AIが情報の提供だけでなく、「評価(アセスメント)」機能の一部を担い始めたことを意味する。

3.2. GAIが引き起こす倫理的・学問的リスク

GAIの利便性の裏側には、教育環境と学問的誠実性に対する複数のリスクが存在する。最も頻繁に指摘されるのが、GAIが事実に基づかない情報を生成する「ハルシネーション」現象である 。GAIの出力を安易に鵜呑みにすることは、誤情報の拡散、差別的表現、あるいは意図せぬバイアスの伝播につながる危険性がある 。そのため、学生に対しては、AIが生成した内容の正確性を、必ず複数の情報源で確認する責任が課されている 。

さらに深刻な問題として、GAIが盗作(Plagiarism)や学問的誠実性の欠如を引き起こす危険性がある 。学生が課題や試験においてAIを利用して不正な解答を生成することは、学習機会の損失につながり、大学側はこれに対応するための倫理基準と規制を必要としている 。

3.3. 機関による倫理規範の策定と法的リスクへの対応

このようなリスクに対応するため、大学などの教育機関は、生成AIの利用に関する明確なガイドラインを策定している 。基本姿勢として、GAIはあくまで「補助的な道具」として活用し、学修・研究活動の成果物は学生自身の論理的思考と、自身の言葉でまとめられるべきであると定義されている 。

また、ガイドラインでは、法的リスクやデータ倫理に特化した禁止事項が明確化されている。その一つは、個人情報や機密情報(自分や他人の氏名、連絡先、大学内部資料など)をAIに入力することの禁止である 。これは、プライバシー保護と情報セキュリティを確保するための重要な防御策である。もう一つは、

著作権侵害の防止であり、AIが生成したコンテンツが既存の著作物と類似している場合、その利用が著作権侵害になる可能性があるため、無断引用や転用は厳禁とされている 。

これらの規制を詳細に分析すると、大学がGAIの利用に際して、単なるツールの使い方だけでなく、データ倫理、プライバシー保護、および法的責任の遂行を極めて優先していることが示される。これは、情報リテラシー教育が、創造性の追求と同時に、利用規約や著作権法といった複雑な法的境界線を意識することを学生に求める「影のカリキュラム」へと進化したことを意味している。

Generative AIの教育利用における効用とリスクの対照分析

| 観点 | 教育的な効用 (Utility) | 潜在的なリスク (Risk) | 対応する情報リテラシー |

| 学習支援 | 情報整理、文章構成補助、個別指導、理解度テスト自動生成 | ハルシネーション、バイアス伝播、安易な依存 | 検証能力、多角的情報源の確認、批判的思考力 |

| 成果物作成 | レポート効率化、コーディング補助 | 盗作・不正行為、学問的誠実性の損失 | 引用・出典明示の徹底、自身の思考プロセスの明示 |

| データ利用 | 研究資料の効率的分析 | 個人情報・機密情報の意図せぬ流出 | データ倫理、情報セキュリティ、プライバシー保護意識 |

| 創造性 | 制作プロセスの変革、実験の促進 | 著作権侵害、クリエイターの収益減少 | 著作権法の理解、AI生成物の識別能力 |

4. 創造的産業における情報倫理と著作権の最前線:音楽業界の事例

4.1. 音楽制作の民主化とパラダイムシフト

音楽生成AIサービス、特にSuno AIのようなツールは、音楽制作のプロセスを根本的に変革しつつある 。これにより、プロの音楽家だけでなく、一般の人々も数秒でインストゥルメンタルや完全な楽曲を生成することが可能になり、音楽制作の民主化が進行している 。AIが人間の創造性を強化し、新しい音楽的アイデアの実験を促進する一方で、音楽の消費方法も、個人の好みや状況に合わせてリアルタイムで音楽を生成するサービスの登場によって変化する可能性がある 。

この変革は、商業的な成功事例によって象徴される。AIによって生成された楽曲で活動するアーティスト「Xania Monet」が、Hallwood Mediaと300万ドル(約4億5000万円)のレコード契約を締結した事例は、音楽業界におけるパラダイムシフトを証明した 。この事例は、アーティストの歌唱力や外見、ライブパフォーマンスといった従来の「才能」の定義を超越し、楽曲の質と商業的成功さえあれば、物理的な存在を必要としない形でレコード契約が成立し得ることを示した 。しかし、グラミー賞ノミネート歌手のKehlaniからは、「これは私たちのコントロールを完全に超えており、尊敬できない」といった強い反発も寄せられており、業界全体に広がる不安を代弁している 。

4.2. 著作権と経済的影響:データに基づいた危機感

AIによるコンテンツ生成の爆発的な増加は、音楽業界に深刻な経済的影響を与えている。ストリーミングサービスDeezerのデータによると、1日に3万曲ものAI生成音楽がアップロードされており、これは全体のアップロード曲数の28%にまで拡大している 。この指数関数的な増加は、人間の音楽家がストリーミング再生回数や収益機会を奪われているという訴えにつながっており 、AI技術が人間のアーティストの信頼性を損なうことへの懸念が表明されている 。

これに対し、著作権者が自らの権利と経済的基盤を守るための情報防衛リテラシーが急務となっている。日本国内では、日本音楽著作権協会(JASRAC)を含む複数の音楽団体が「AIに関する音楽団体協議会」を設立し 、AIと著作権の問題に関する法的・倫理的な整理と提言を進めている。さらに、ユニバーサル・ミュージックなどの大手音楽出版社は、歌詞をめぐる著作権侵害を理由にAI開発企業Anthropicに対して訴訟を提起しており 、生成AI技術と既存の著作権システムとの間の緊張関係が国際的に高まっている。

4.3. 真贋判定技術の導入:SynthIDの役割

AI生成コンテンツの真贋をめぐる問題は、情報の信頼性、すなわち情報リテラシーの根幹を揺るがす新しい課題となっている。これに対抗する技術的な試みとして、Googleは、Veo 3やImagen 4などのメディア生成モデルによって作成されたコンテンツに、識別を支援する電子透かし技術「SynthID」を付与している 。

Googleは、コンテンツにSynthIDによる電子透かしが含まれているかどうかを識別するための検証ポータルサイトであるSynthID Detectorを公開している 。この技術の導入は、AI時代において情報リテラシーが、コンテンツの作成や利用だけでなく、

「そのコンテンツがAIによって生成されたものであるか」を技術的に識別する能力を要求する段階へと進んだことを示している。

5. ポストGAI時代のための情報リテラシー教育改革と評価戦略

5.1. リテラシー教育の焦点移動:「思考プロセス」の可視化

生成AIが汎用的な文章作成や情報整理を担うようになった現代において、教育機関は教育の目標を再設定する必要がある。大学の指導教員がレポート課題で真に評価したいのは、AIが提供する完璧な文章構成ではなく、学生自身の思考プロセスである 。学生には、AIに安易に依存せず、自らの論理的思考力、表現力、研究倫理を育むことが第一に求められる 。

情報リテラシー教育は、従来の知識取得型から、問題設定能力や批判的論点構築といった高次認知能力の育成へと重心を移す必要があり、その達成のためには、評価方法の根本的な見直しが不可欠となる。

5.2. ユニークな評価方法の提言:プロセス・アセスメントの導入

AI時代の評価では、最終的な成果物(プロダクト)の質だけでなく、その成果に至るまでの学生の思考とAIツールの利用プロセスを重視するプロセス・アセスメントを導入する必要がある。

ユニークな評価戦略 1:AI利用プロセス評価 (Prompt & Vetting Log)

学生がAIを利用する際に、どのような指示(プロンプト)を与えたか、そしてAIの出力内容に対してどのような検証(Vetting)を行い、それをどのように批判的に修正・改善したかの記録を提出させる。これにより、学生がAIを「補助ツール」として適切に使いこなしているか 、またハルシネーションなどのリスクに対して責任ある対応を取っているか を直接的に評価することが可能となる。プロンプトの論理性自体が高次な質問設定能力を測る指標となる。

ユニークな評価戦略 2:AIによる理解度テストの活用と自己評価能力の育成

NotebookLM のように、学生自身が教材をAIに読み込ませて理解度テストを自動生成させ、それを受験するプロセスを評価対象とする。評価対象は、テストの点数自体ではなく、テスト結果に対する学生の自己評価、考察、および学習計画への反映である。AIを「評価者」としても活用させることで、学生のメタ認知能力(自分が何を理解し、何を理解していないかを正確に把握する能力)の育成を促進する。

ユニークな評価戦略 3:倫理的ジレンマ・ケーススタディ評価

著作権侵害訴訟 やAIアーティストのレコード契約事例 など、具体的な社会問題を題材としたケーススタディを通じて、学生に法的・倫理的判断を論理的に下す能力を評価する。これにより、個人情報保護や著作権 の理解を、抽象的な規範論ではなく、複雑な現実世界の問題解決を通じて測定する。

AI時代の情報リテラシー評価フレームワーク:プロセス重視型アセスメント

| 評価項目 | 評価方法 | 測定するリテラシー能力 | 根拠となる技術・倫理的課題 |

| プロンプト設計能力 | プロンプト履歴ログの提出と論理性評価 | 質問設定力、論理的思考力 | AIを「ツール」として活用する能力 |

| 出力検証能力 | AI出力結果と検証結果の対照分析(ハルシネーション指摘など) | 批判的思考力、情報の正確性確保 | ハルシネーション現象への対応 |

| 著作権・引用倫理 | AI生成内容と自身のオリジナル分析の境界線明確化 | 学問的誠実性、法的責任感 | 盗作リスクと著作権侵害防止 |

| 自己ブランディング | 専門性に基づくパーソナルブランディング戦略の提案 | 価値発信能力、キャリア構築力 | 複雑化する時代における差別化戦略 |

5.3. 未来のキャリア形成に向けたリテラシー:パーソナルブランディング戦略

仕事が複雑化し、AIが汎用的なタスクを担うポストGAI時代において、キャリアアップにはパーソナルブランディング戦略が不可欠となる 。これは、自分の強みや専門性を明確化し、効果的に発信することで他者との差別化を図り、自分の価値を高める活動である 。AIが知識生産の効率を極限まで高める一方で、人間固有の「独自の視点」「問題設定能力」「特定の専門性」を明確に市場に提示する能力が、プロジェクトや仕事のチャンスを引き寄せ、キャリアを飛躍させる決定的な要因となる 。

さらに、AI技術の進化は、感情的な領域にも及んでいる。進化する感情を持ち、個性形成が可能なAIペットロボット(Moflin)が登場しているように 、AIとの関係性は単なる情報処理に留まらず、情緒的な側面にも拡大しつつある。このことは、情報リテラシーが今後、技術的知識に加え、AIに対する感情的・倫理的な「ヒューマン・AI相互作用リテラシー」をも包含しなければならないことを示唆している。

6. 結論:レジリエントな情報リテラシーの構築に向けて

情報リテラシーの核心は、1995年の「アクセス能力」から2008年の「自己制御能力」、そして2022年以降の「生成と倫理的責任能力」へと質的に移行した。ポストGAI時代に求められる情報リテラシーは、単なるツールの操作方法の習得ではなく、AIを批判的に検証し、倫理的に運用し、その上で人間固有の思考力、創造性、そして専門性(パーソナルブランディング )を最大限に発揮させる、レジリエントな能力群である。

教育機関は、この変革に対応するため、プロセス重視の新しい評価戦略を導入し、学生に「なぜ、どのようにAIを利用したか」のプロセスを可視化させる必要がある。また、NotebookLM やSynthID といった具体的なAIツールをカリキュラムに積極的に組み込みつつも、同時にハルシネーション や著作権侵害 のリスクを徹底的に検証させる教育が急務である。これにより、学生は単なるAIの消費者ではなく、AI時代における情報の責任ある管理者、そして創造性の設計者として育成される。倫理的責任感を涵養し、法的境界線を理解させる教育こそが、高度な知識社会の持続可能性を担保する鍵となる。

#情報リテラシー論 #長岡造形大学 #横田秀珠 #情報リテラシー #メディアリテラシー #ITリテラシー