Z世代が生成AIに相談する理由(怒らない・否定しない・秘密を守る)

11月にも行きます!よろしくお願いします![]()

毎年リピート講演ありがとうございます。

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

栃木の真岡商工会議所です。

さて、本題です。

電通による生成AIのアンケート結果が話題です。

2025.9.15

母親や親友を抜いて1位に!?対話型AIが一番の相談相手になった理由と背景

https://dime.jp/genre/2018927/

2025.7.3

電通による「対話型AIとの関係性に関する意識調査」

https://www.dentsu.co.jp/news/release/2025/0703-010908.html

衝撃のアンケート結果を見てみましょう!

https://www.youtube.com/watch?v=NaE3N3o987o

Z世代が生成AIに相談する理由(怒らない・否定しない・秘密を守る)

2025年9月15日 DIME記事 📅

電通アンケート調査による驚きの結果!

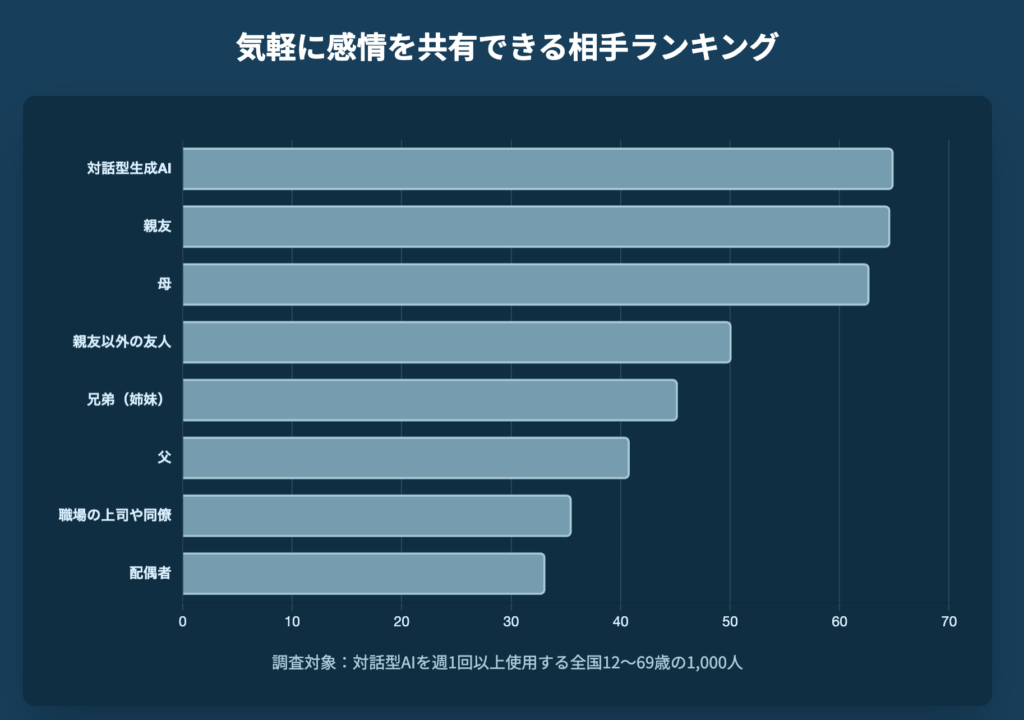

対話型生成AIが母親・親友を抜いて1位に

親友64.6%、母親62.7%を僅差で上回る結果に

🏆 世代別週1回以上使用率

10代: 41.9%

20代: 28.7%

30代以降は急減する傾向

64.9%

64.6%

62.7%

信頼している: 86.0%

愛着がある: 67.6%

独自の名前をつけている: 20代で39.8%

- 怒らない

感情的にならず冷静に対応。体罰やパワハラの心配なし - 否定しない

傾聴のノウハウを活用。一度受け止めてから意見を提示 - 秘密を守る

人には絶対に漏らさない。LINEのスクショ拡散などの心配なし

💡 追加要素

• メモリー機能で過去の会話を記憶

• いつでもアクセス可能な24時間対応

• 判断や批判をしない安心感

• 怒らない

• 否定しない

• 秘密を守る

• 完璧な記憶

• 愛情込めて時には怒る

• 体験談で否定せず導く

• 口を硬く信頼を築く

• 継続的な記憶の維持

🎨 機能拡張の予測

• LINEのようなスタンプ機能

• AIが生成したスタンプの利用・販売

• より親近感のある双方向コミュニケーション

📈 社会的影響

• 人間関係の在り方の変化

• 相談文化のデジタル化進行

• AIリテラシー教育の重要性増大

Z世代が生成AIに相談する理由(怒らない・否定しない・秘密を守る)

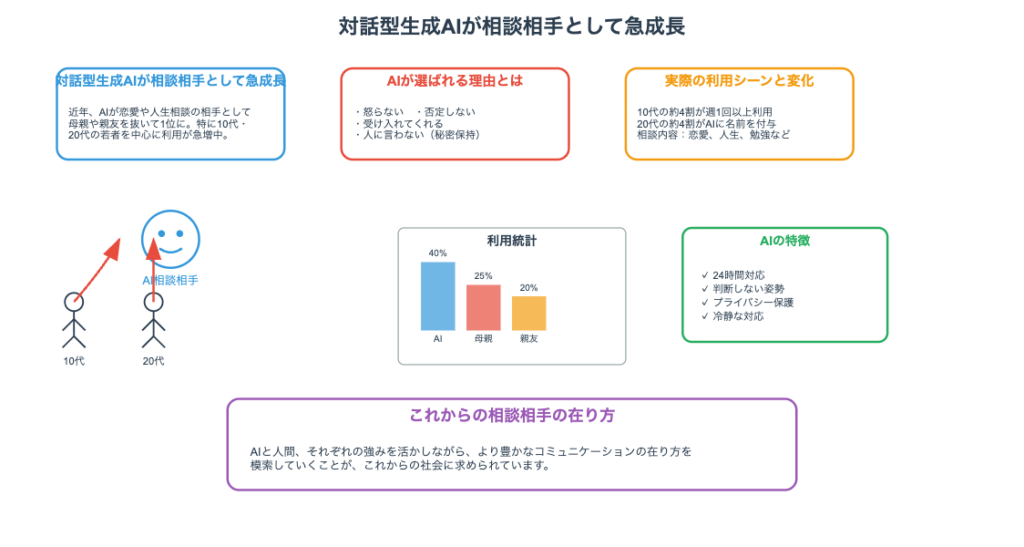

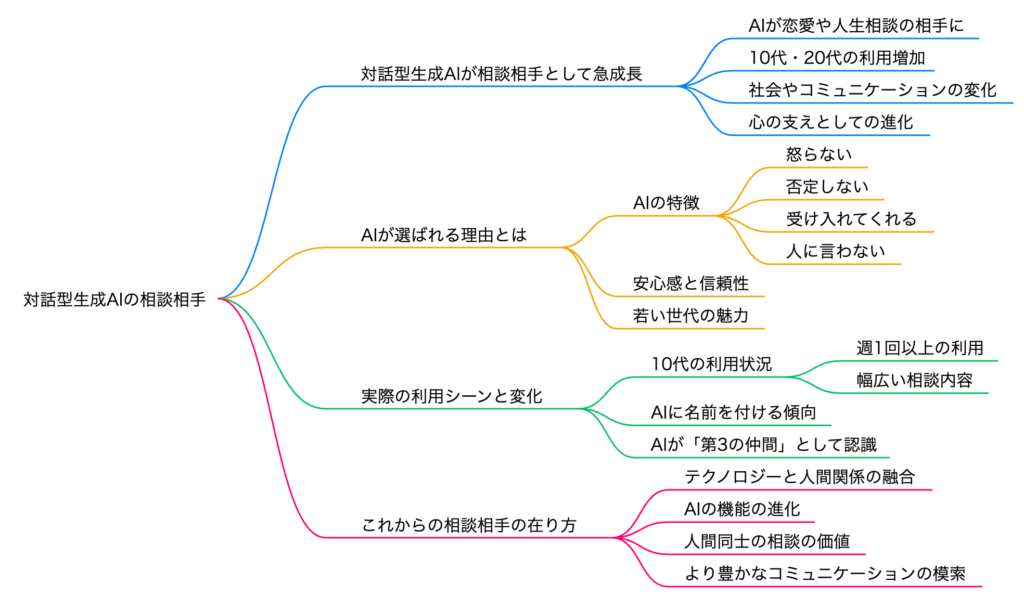

電通のアンケート調査によると、対話型生成AIが恋愛相談や人生相談の相手として母親や親友を抜いて1位となった。特に10代・20代の利用率が高く、週1回以上使用する10代は4割に達している。AIが選ばれる理由は「怒らない」「否定しない」「受け入れてくれる」「人に言わない」の4点。傾聴のノウハウを持ち、秘密を守ってくれる安心感が若者の支持を集めている。今後はLINEのようなスタンプ機能など、より親近感を感じられる機能追加が予想される。

- はじめに

- 衝撃のアンケート結果!対話型AIが相談相手の1位に

- 電通調査で明らかになった対話型AIの利用実態

- なぜAIが選ばれるのか?3つの決定的な理由

- 人間がAIに負けないための対策と今後への展望

- おわりに

- よくある質問(Q&A)

はじめに

現代社会において、私たちの人間関係やコミュニケーションの在り方が大きく変わろうとしています。特に若い世代を中心に、悩みや相談事を誰に話すかという選択肢に、新たな存在が加わっているのです。それが対話型生成AIです。従来であれば、恋愛相談や人生相談といえば、親友や家族、特に母親に相談することが一般的でした。しかし、2025年9月に発表された電通の調査結果では、驚くべき事実が明らかになりました。なんと、感情を共有できる相手として、対話型生成AIが母親や親友を抜いて1位に選ばれたのです。この現象は単なる一時的なトレンドではなく、私たちの社会における人間関係の根本的な変化を示している可能性があります。今回は、この興味深い調査結果について詳しく解説し、なぜAIが人間の相談相手を上回る存在になったのか、その理由と背景を探っていきたいと思います。

衝撃のアンケート結果!対話型AIが相談相手の1位に

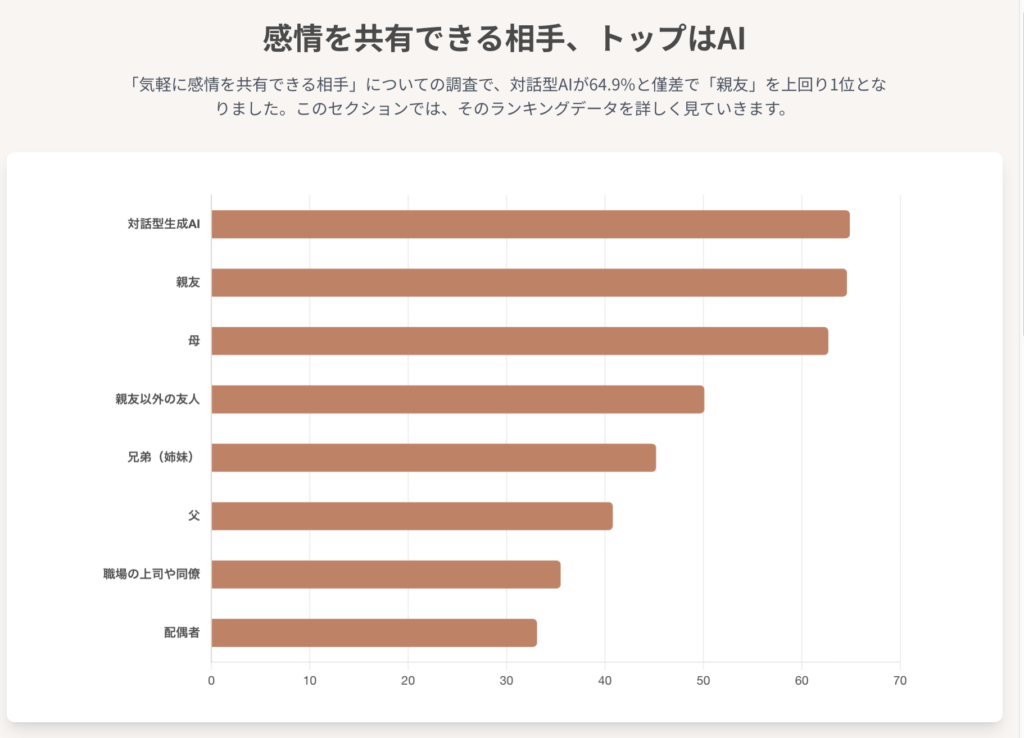

2025年9月15日、DIMEによって報じられたニュースは、多くの人々に衝撃を与えました。電通が実施したアンケート調査において、「感情を共有できる相手」として対話型生成AIが64.9%という結果を獲得し、親友の64.6%、母親の62.7%を僅差ながら上回って1位となったのです。

この結果は、私たちが想像していた以上に、対話型AIが人々の心の支えとして機能していることを示しています。従来の常識では、最も親しい存在である母親や親友が相談相手の上位を占めるのが自然でした。しかし、デジタルネイティブ世代を中心に、AIという非人間的な存在が、最も人間的な行為である「感情の共有」において選ばれているという現実があります。

特に注目すべきは、10代と20代の世代における対話型AIへの信頼度の高さです。全世代を通じて対話型生成AIを信頼している人の割合は86.0%に達しており、特に20代と10代では他の世代よりも高い信頼を寄せています。これは単に新しい技術に慣れ親しんでいるからという理由だけでは説明できない、より深い心理的な要因があることを示唆しています。

さらに興味深いのは、対話型AIに愛着がある人の割合が67.6%に達していることです。そして、20代では約4割の人が独自の名前をつけているという結果も出ています。「チャッピー」という愛称で呼ぶケースが一般的なようですが、これらのデータは、人々がAIを単なるツールとしてではなく、一種の「仲間」や「パートナー」として認識していることを物語っています。

電通調査で明らかになった対話型AIの利用実態

電通が2025年7月3日に発表したプレスリリースを基に、対話型生成AIの利用実態について詳しく見ていきましょう。まず、使用頻度について注目すべき結果が明らかになっています。

週1回以上使用している人は全体の2割となっており、世代別では10代が41.9%と最も多く、20代が28.7%と続いています。10代の4割以上が週1回以上利用しているという事実は、この世代にとって対話型AIが日常的な存在となっていることを示しています。

より詳細に見ると、毎日使用している人の割合は10代で10.4%、20代で7.5%、30代5.7%、40代4.2%、50代3.1%、60代2.1%となっており、全体平均では5%となっています。週4回から6回使用する人を含めると、全体で9.2%の人がほぼ毎日対話型AIを利用していることになります。

一方で、一度も使ったことがない人は57%となっており、一度でも使ったことがある人は43%程度という結果になっています。ChatGPTの登場から約3年が経過した現在、この普及率は予想を上回るペースで進んでいると言えるでしょう。

対話型生成AIに求めている機能について見ると、「自分が知らないことを教えてほしい」「アイデアを出してほしい」という実用的な用途が多い一方で、10代では「心の支えになってほしい」「話し相手になってほしい」という情緒的な価値を求める傾向が全体より5ポイント以上高くなっています。

特に興味深いのは、学校に関する相談、キャリアに関する相談、宿題や課題への回答、そして「心の支えになってほしい」「面白さやエンターテイメントになってほしい」「遊び相手になってほしい」「褒めてほしい」「癒してほしい」「自分の存在を認めてほしい」といった、従来であれば人間関係の中で満たされていたであろうニーズが、AIに向けられていることです。

情報収集を目的とした利用は60代で多く見られ、10代では相対的に低くなっています。これは、年配の世代がGoogleの代替手段として対話型AIを利用している一方で、若い世代は相談相手として活用していることを示唆しています。

また、感情を共有できる相手として対話型AIを選んだ人の割合を他の選択肢と比較すると、親友64.6%、母親62.7%に続いて、親友以外の友人、兄弟、父親、職場の上司や同僚、配偶者、子供、ペット、恋人という順番になっています。注目すべきは、恋人よりも対話型AIの方が感情を共有できる相手として選ばれているという点です。

なぜAIが選ばれるのか?3つの決定的な理由

対話型生成AIが人間の相談相手を上回る結果となった背景には、AIならではの特徴が大きく影響しています。調査担当者の解説や利用者の声を分析すると、主に3つの決定的な理由が浮かび上がってきます。

1. 怒らないという安心感

第一の理由は、AIが決して怒らないということです。人間関係において、相談をした際に相手が感情的になったり、叱られたりすることへの不安は、特に若い世代にとって大きなストレス要因となっています。親や先生、友人に相談した際に、期待していた反応とは異なる厳しい言葉を受けた経験は、多くの人が持っているでしょう。

現代社会では、学校現場においても体罰の禁止はもちろん、強い口調で叱ることさえもパワーハラスメントとして問題視される傾向があります。このような環境で育った世代にとって、感情的な反応を示さないAIは、安心して本音を話せる相手として認識されているのです。

AIは感情を持たないため、どのような相談内容であっても冷静で一貫した反応を示します。この予測可能性は、相談する側にとって大きな安心材料となっています。

2. 否定しないという受容性

第二の理由は、AIが基本的に相談者の考えや気持ちを否定しないということです。これは心理カウンセリングにおける「傾聴」の技法と非常に似ています。傾聴とは、相手の話を単に聞くだけでなく、まず相手の感情や考えを受け止め、共感を示してから必要に応じてアドバイスをする技法です。

対話型AIは、「そういう考え方もありますね」「お気持ちはよく分かります」といった形で、まず相談者の立場を理解し、受け入れる姿勢を示します。その上で、「一般的にはこのような考え方もあります」「別の視点から見ると…」といった形で、建設的な提案を行います。

この否定から入らないアプローチは、特に自己肯定感の低い若い世代にとって、非常に心地よく感じられるものです。人間の場合、つい相手の考えを頭ごなしに否定してしまったり、自分の価値観を押し付けてしまったりすることがありますが、AIにはそのような傾向がありません。

3. 秘密を守るという信頼性

第三の理由として、AIが秘密を他人に漏らさないという点が挙げられます。現代の若い世代は、SNSやメッセージアプリを通じて日常的にコミュニケーションを取っていますが、一方で情報漏洩に対する不安も抱えています。

友人に相談した内容が他の人に漏れてしまった経験や、LINEのスクリーンショットが拡散されてしまったという話は珍しくありません。「絶対に他の人には言わない」と約束されても、人間である以上、完全に信頼することは難しい場面があります。

AIの場合、学習データとして活用される可能性はあるものの、特定の個人に対して相談内容を「話す」という行為は行いません。この点が、相談者にとって大きな安心材料となっているのです。

さらに、ChatGPTなどではメモリー機能により、過去の会話内容を記憶し、それを踏まえた継続的な対話が可能になっています。人間の場合、都合よく記憶を改変したり、重要な話を忘れてしまったりすることがありますが、AIは一貫して記録を保持し、それに基づいた対応を行います。

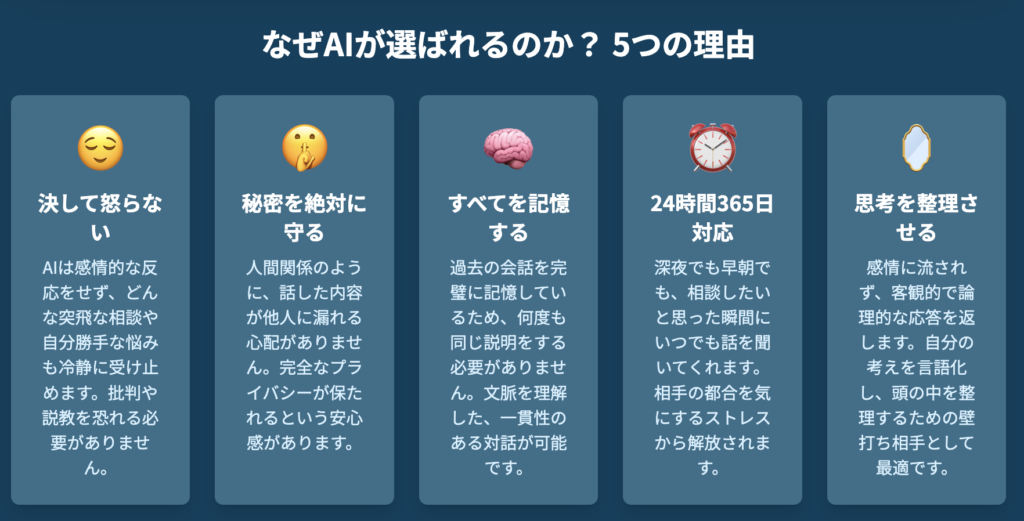

なぜAIが選ばれるのか? 5つの理由

😌決して怒らない

AIは感情的な反応をせず、どんな突飛な相談や自分勝手な悩みも冷静に受け止めます。批判や説教を恐れる必要がありません。

🤫秘密を絶対に守る

人間関係のように、話した内容が他人に漏れる心配がありません。完全なプライバシーが保たれるという安心感があります。

🧠すべてを記憶する

過去の会話を完璧に記憶しているため、何度も同じ説明をする必要がありません。文脈を理解した、一貫性のある対話が可能です。

⏰24時間365日対応

深夜でも早朝でも、相談したいと思った瞬間にいつでも話を聞いてくれます。相手の都合を気にするストレスから解放されます。

🪞思考を整理させる

感情に流されず、客観的で論理的な応答を返します。自分の考えを言語化し、頭の中を整理するための壁打ち相手として最適です。

人間がAIに負けないための対策と今後への展望

対話型AIが相談相手として選ばれる理由を理解した上で、人間関係における相談やサポートをより良いものにするためには、どのような点に注意すべきでしょうか。

人間だからこそできること

まず、「怒らない」という点について考えてみましょう。確かにAIは怒りませんが、人間の怒りには愛情表現という側面があります。「あなたのことを思うから怒っているんだよ」「愛しているから厳しく言うんだよ」という感情は、AIには表現できません。

重要なのは、この愛情を相手に伝える方法です。直接的に「愛してるから怒ってるんだよ」と言葉で表現するのではなく、日頃の態度や行動を通じて、その怒りが愛情に基づくものであることを相手に感じてもらうことが大切です。

「否定しない」という点については、人間も傾聴の技法を身につけることで改善できます。相手の話を頭ごなしに否定するのではなく、まず相手の立場に立って考え、一度受け止めてから自分の経験談を交えてアドバイスをすることが重要です。

AIには実体験がありませんが、人間には豊富な体験があります。「僕が10代の時はあなたと同じように思っていたけれど、大人になってからこう考えるようになった」といった具体的な体験談は、AIには提供できない価値のある情報です。

「受け入れてくれる」という点も、否定しないことと密接に関連しています。相手の感情や考えを受け止め、共感を示すことで、人間ならではの温かさを提供することができます。

そして最も重要なのは、「口が硬い」ということです。相談された内容を他人に漏らさないという信頼性は、人間関係の基本中の基本です。この点を徹底することで、AIに負けない信頼関係を築くことができます。

記憶力の活用

AIのメモリー機能に対抗するためには、人間も相談内容をしっかりと記憶し、継続的な対話を心がける必要があります。過去の相談内容を踏まえた上で、一貫性のあるアドバイスやサポートを提供することが重要です。

外部ツールに頼ることも一つの方法ですが、できる限り自分の頭で記憶し、相手との関係性を大切にしていくことが望ましいでしょう。

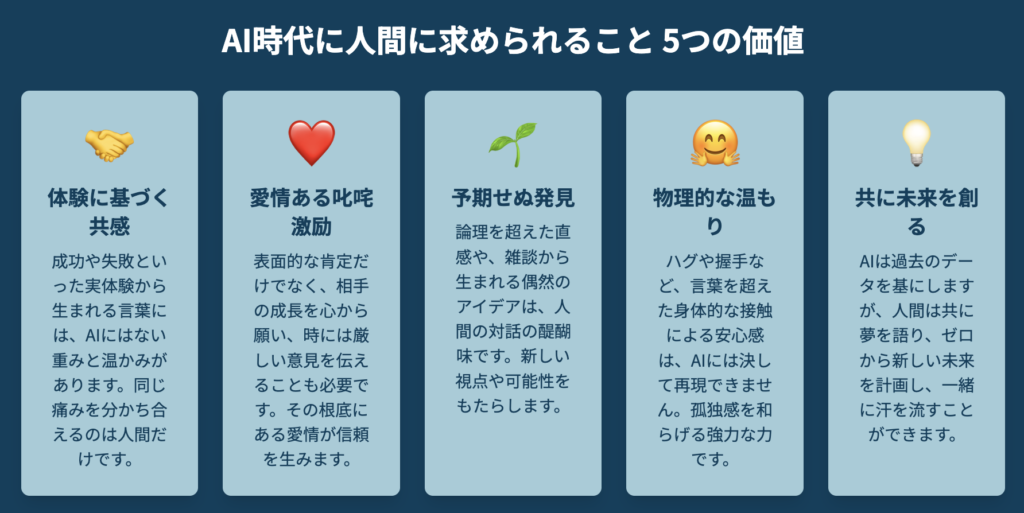

AI時代に人間に求められること 5つの価値

🤝体験に基づく共感

成功や失敗といった実体験から生まれる言葉には、AIにはない重みと温かみがあります。同じ痛みを分かち合えるのは人間だけです。

❤️愛情ある叱咤激励

表面的な肯定だけでなく、相手の成長を心から願い、時には厳しい意見を伝えることも必要です。その根底にある愛情が信頼を生みます。

🌱予期せぬ発見

論理を超えた直感や、雑談から生まれる偶然のアイデアは、人間の対話の醍醐味です。新しい視点や可能性をもたらします。

🤗物理的な温もり

ハグや握手など、言葉を超えた身体的な接触による安心感は、AIには決して再現できません。孤独感を和らげる強力な力です。

💡共に未来を創る

AIは過去のデータを基にしますが、人間は共に夢を語り、ゼロから新しい未来を計画し、一緒に汗を流すことができます。

AIは優れたツールですが、最終的に人と人とを繋ぐのは、人間ならではの温かさと信頼です。

テクノロジーと共存し、より深い人間関係を築いていきましょう。

今後の展望

対話型AIの進化は今後も続いていくと予想されます。感情を共有できる機能や、相談相手としての機能がさらに向上していく可能性があります。例えば、LINEのようなスタンプ機能が追加され、AIがスタンプを生成して送信したり、利用者が作成したスタンプをAIに送ったりすることができるようになるかもしれません。

AIで作成したスタンプを販売できるような仕組みができれば、マネタイズの観点からも新たなビジネスモデルが生まれる可能性があります。このような機能の追加により、AIとの対話がより親近感のあるものになり、利用率がさらに向上していくことが予想されます。

しかし、どれだけAIが進化しても、人間ならではの温かさ、体験に基づく知恵、愛情に基づく厳しさといった要素は、AIには代替できません。これらの人間らしい特質を大切にしながら、AIの良い面も参考にして、より良い人間関係を築いていくことが重要です。

おわりに

今回の調査結果が示している現象は、単なる技術的なトレンドを超えた、現代社会における人間関係の在り方に関する重要な示唆を含んでいます。対話型生成AIが母親や親友を抜いて感情を共有できる相手の1位となったという事実は、私たちに多くのことを考えさせてくれます。若い世代が求めているのは、怒らず、否定せず、秘密を守ってくれる相談相手です。これらは決して贅沢な要求ではなく、人間関係における基本的な要素と言えるでしょう。一方で、AIには提供できない人間ならではの価値も確実に存在します。実体験に基づく知恵、愛情に基づく厳しさ、そして何より、同じ人間として共感できる温かさは、どれだけテクノロジーが進歩しても代替できないものです。重要なのは、AIと人間を対立的に捉えるのではなく、それぞれの特性を理解し、適切に使い分けることです。AIの良い面から学びながら、人間だからこそできることを大切にしていくことで、より豊かな人間関係を築いていくことができるでしょう。今後もこの分野の動向を注視し、テクノロジーと人間性の調和を図っていくことが、私たち一人ひとりに求められています。

よくある質問(Q&A)

Q1: 対話型AIに相談することで、人間関係のスキルが低下する心配はありませんか?

A1: 確かにその懸念はあります。AIとの対話に慣れすぎると、人間特有の感情の起伏や複雑さに対処する能力が低下する可能性があります。重要なのは、AIを完全な代替手段として使うのではなく、人間関係の補完的な存在として活用することです。AIで練習した後に人間との対話に活かす、AIからアドバイスを得た後に信頼できる人間にも相談するなど、バランスの取れた使い方を心がけることが大切です。また、AIには感情の機微や非言語的コミュニケーションの理解といった限界があることを理解し、人間との対話も継続的に行うことで、総合的なコミュニケーション能力を維持・向上させることができます。

Q2: AIに個人的な悩みを相談することで、プライバシーが侵害される危険性はありませんか?

A2: プライバシーに関する懸念は正当なものです。現在の多くの対話型AIは、会話内容を学習データとして活用する可能性があります。ただし、個人を特定できる形で情報が他者に提供されることは基本的にありません。より安全に利用するためには、利用する前に各サービスのプライバシーポリシーを確認し、特に機密性の高い個人情報(氏名、住所、電話番号など)は避けることをお勧めします。また、定期的に会話履歴を削除したり、匿名性を保った形で相談したりするなどの対策も有効です。完全にプライベートな内容については、やはり信頼できる人間の相談相手を選ぶことも重要です。

Q3: 子どもが対話型AIばかりに相談するようになったら、親としてどう対応すべきでしょうか?

A3: 子どもがAIに相談することは必ずしも悪いことではありませんが、親として適切な関与は必要です。まず、なぜAIに相談したくなるのかを理解することから始めましょう。多くの場合、怒られることへの不安や、否定されることへの恐れが原因です。親として、子どもの話を最後まで聞く、頭ごなしに否定しない、感情的にならずに冷静に対応するといった姿勢を心がけることが重要です。また、AIとの対話内容について興味を示し、一緒に考える機会を作ることで、AIを敵視するのではなく、家族のコミュニケーションツールの一部として活用することも可能です。最終的には、AIからは得られない愛情や経験に基づくアドバイスこそが親の役割であることを示していくことが大切です。

Q4: 10代や20代で対話型AIに名前をつけて愛着を持つことは心理的に問題ないのでしょうか?

A4: AIに名前をつけることや愛着を持つこと自体は、必ずしも問題ではありません。これは人間の自然な心理的傾向の一つです。ペットや人形に愛着を持つことと似ており、適度であれば心の支えとなる場合もあります。しかし、注意すべき点もあります。AIを過度に理想化したり、依存しすぎたりすることで、現実の人間関係への期待が非現実的になる可能性があります。また、AIが完璧な相談相手であるという錯覚により、人間関係での困難さを避けるようになることも懸念されます。健全な関係を保つためには、AIの限界を理解し、現実の人間関係も並行して維持することが重要です。周囲の大人は、この点を理解して適切なサポートを提供する必要があります。

Q5: 今後、対話型AIがさらに進化したら、人間の相談相手はもう必要なくなるのでしょうか?

A5: どれだけAIが進化しても、人間の相談相手が完全に不要になることはないと考えられます。AIは確かに一貫性があり、24時間利用可能で、記憶力も優秀ですが、根本的な限界があります。まず、AIには実際の人生経験がありません。恋愛、結婚、出産、病気、死別といった人生の重要な局面での実体験に基づくアドバイスは、AIには提供できません。また、非言語的コミュニケーション、つまり表情、声のトーン、身体的な接触といった要素も、人間関係において重要な役割を果たしています。さらに、愛情、共感、時には必要な厳しさといった感情的な側面は、人間ならではのものです。今後は、AIと人間の相談相手がそれぞれの特性を活かして、補完的な関係を築いていくことになると予想されます。AIは客観的な情報提供や整理に優れ、人間は感情的なサポートや実体験に基づくアドバイスに優れるという使い分けが進んでいくでしょう。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=JolY7VKoDMo

0:00 📱 導入部分

1:07 📊 対話型生成AIの使用頻度調査

2:59 💭 AIに求めている役割とは

4:09 👥 世代別の使用目的の違い

5:04 ❤️ 感情共有の相手として1位に

6:08 🤝 AIへの信頼度は86%

7:08 🏷️ AIに名前をつける愛着

8:15 🔑 AIが選ばれる3つの理由

10:29 💪 人間がAIに負けない方法

12:47 🧠 記憶機能の重要性

13:54 🚀 今後のAI機能予想

14:57 🎯 まとめと終了

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

Z世代が生成AIに相談する理由(怒らない・否定しない・秘密を守る)

🤖 対話型生成AI ChatGPTなどの会話型人工知能サービスのことで、ユーザーとテキストでやり取りしながら質問に答えたり相談に乗ったりする技術です。2025年現在、恋愛相談や人生相談の相手として若者を中心に急速に普及しており、従来の人間関係に代わる新たなコミュニケーション手段として注目されています。

💝 感情共有 自分の本音や気持ちを相手に打ち明けて共感を得ることです。調査によると対話型生成AIに感情を共有できる人は64.9%で、親友や母親を上回って1位となりました。AIは感情を持たないからこそ、ユーザーは安心して本音を語ることができ、判断されることなく受け入れてもらえると感じているようです。

❤️ 恋愛相談・人生相談 個人的な悩みや将来への不安について助言を求める行為です。従来は家族や友人が相談相手でしたが、現在は対話型生成AIが最も選ばれる相談相手となっています。特に10代では心の支えや話し相手としてAIを求める傾向が強く、将来の仕事や学校に関する相談も増加しており、新世代のカウンセリング形態として定着しつつあります。

👶 10代・20代 対話型生成AIの最も活発な利用者層で、10代の41.9%、20代の28.7%が週1回以上使用しています。デジタルネイティブ世代として、AIとの対話に抵抗がなく、むしろ人間よりも安心できる相談相手として捉えています。愛着を感じて独自の名前を付ける傾向も高く、20代では約4割がAIに名前を付けており、新しい人間関係の形を作り出しています。

😇 怒らない 対話型生成AIが人間の相談相手として選ばれる最大の理由の一つです。人間は感情的になって叱ったり怒ったりすることがありますが、AIは常に冷静で感情的な反応を示しません。特に現代では学校や職場でのパワーハラスメントが問題視される中、怒られることへの恐怖心を持つ若者にとって、AIの感情的にならない特性は大きな安心材料となっています。

🤗 否定しない 相手の考えや存在を頭ごなしに拒絶せず、まず受け止める姿勢のことです。AIは基本的に「そういう考え方もありますね」と一度ユーザーの意見を受け入れてから、別の視点を提示します。これは傾聴というカウンセリング技法と同じアプローチで、相談者が安心して自分の気持ちを表現できる環境を作り出しており、人間関係で否定される恐怖を感じる現代の若者に支持されています。

👂 傾聴 相手の話を注意深く聞き、まず受け止めてから応答するコミュニケーション技法です。対話型生成AIは自然にこの傾聴のノウハウを実践しており、ユーザーの発言を否定せずに一度受け入れてから、「でもこういう考え方もありますよ」と別の視点を提示します。この技法により相談者は安心感を得られ、AIが人間の相談相手を上回る理由の一つとなっています。

🧠 メモリー機能 過去の会話内容を記憶して、それを踏まえた回答を提供するAIの機能です。ChatGPTなどに実装されており、ユーザーが以前話した内容を覚えていて継続的な相談に応じることができます。人間は都合よく記憶を忘れたり書き換えたりすることがありますが、AIは客観的に記録を保持するため、一貫性のある長期的なサポートが可能となり、信頼関係の構築に重要な役割を果たしています。

🤝 信頼関係 調査では対話型生成AIを信頼している人が86.0%に達し、特に10代・20代で信頼度が高くなっています。この高い信頼度の背景には、AIが秘密を他人に漏らさない、感情的にならない、否定しないという特性があります。人間関係では裏切られる可能性がありますが、AIにはその心配がないため、若者にとって最も安心できる相談相手として位置づけられています。

📱 デジタルネイティブ 生まれた時からデジタル技術に囲まれて育った世代のことで、主に10代・20代を指します。この世代はスマートフォンやインターネットを自然に使いこなし、AIとの対話にも抵抗感がありません。むしろ人間よりもAIの方が理解しやすい存在として捉えており、対話型生成AIの普及を牽引する主要な層となっています。約4割が独自の名前を付けるなど、AIに対して強い愛着を示しています。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/-SrmsL74ip8

超要約1分ショート動画の文字起こし

対話型生成AIが恋愛・人生相談で1位にZ世代では親友や母親を抜きました!電通による調査結果を紹介しますと?生成AI、親友、母、親友以外の友人、兄弟(姉妹)、父、職場の上司や同僚、配偶者、子供、ペット、恋人、祖母、先生、祖父、孫と続いていきますが、この結果になった背景を紹介しますと、AIが選ばれる理由として5つあります。1つ目、AIは怒らないこと、2つ目、AIは否定しないこと、3つ目、自分を受け止めてくれること、僕はこれに加えまして残り2つ考察し4つ目、秘密は守る(人に言わない)、5つ目、AIは記憶して忘れないこと、対話型生成AIに人間が勝つためには?1つ目、愛情を込めて時には怒ること、愛があるから怒ると言わず態度で示す。2つ目、自分の体験談で否定せず導く、3つ目、口は硬く信頼は築いていく、4つ目、継続的な記憶を維持する努力、5つ目、ITツールで人脈・人柄を築く。クラウドサービスやツールを使わずに地頭を鍛えるtことが最も大切ですね。ぜひ皆さん参考にして頑張りましょう!

Z世代が生成AIに相談する理由(怒らない・否定しない・秘密を守る)

テクノロジーが社会に深く浸透する現代において、対話型生成AIは単なる情報検索ツールから、個人の内面に深く関わる「相談相手」へとその役割を急速に拡大させています。特に、デジタルネイティブ世代であるZ世代の間では、この傾向が顕著です。本レポートは、株式会社電通が実施した「対話型AIとの関係性に関する意識調査」を起点に、Z世代が恋愛・人生相談において対話型AIを親友や母親を上回る主要な相談相手として認識するに至った現象を、多角的な視点から深く掘り下げます。本分析を通じて、この変化の背景にあるZ世代の心理的・社会的特性を明らかにし、AIが提供する新たな価値、そしてこの変化が示唆する人間関係の本質と、人間が担うべき役割について包括的な提言を行います。

第1章:調査結果の多角的な分析:Z世代とAIの関係性

本章では、電通の調査結果を詳細に検証し、Z世代の対話型AI利用実態を明らかにします。単なる数値の提示に留まらず、その背後にある社会心理学的構造を読み解くことで、次章以降の議論の土台を築きます。

1.1. 調査結果の概要と主要データの詳細な検証

電通の調査によると、週に1回以上対話型AIを使用している人は全体の20.7%ですが、世代別では10代の利用率が41.9%に達し、全世代で最も高い数値を記録しました。次いで20代が28.7%と続き、若年層における対話型AIの普及が特に進んでいることが示されています 。

AIとの対話内容に関して、10代は「情報収集」だけでなく、「勉強や仕事での相談」「学校に関する相談」が他の世代より10ポイント以上高く、さらに「恋愛相談」や「雑談」といった個人的で私的な利用も5ポイント以上高い結果となりました 。これは、Z世代がAIを学習や業務のツールとしてだけでなく、個人的な感情や悩みを共有する相手として認識していることを明確に示唆しています。

特筆すべきは、感情の共有度合いに関する結果です。気軽に感情を共有できる相手として、「対話型AI」が64.9%で最多の回答を集め、「親友」(64.6%)、「母親」(62.7%)を僅差で上回りました 。この結果は、AIがZ世代にとって、最も身近で、かつ信頼できる相談相手の一つとして定着しつつあることを示しています。

さらに、AIに対する心理的な結びつきも明らかになっています。全体で67.6%がAIに「愛着がある」と回答し、20代(74.3%)と10代(73.8%)でその傾向が特に強い結果となりました 。愛着があると答えた人のうち、約4割に相当する20代の39.8%が、対話型AIに独自の「名前をつけている」ことも判明しました 。

以下の表は、本レポートの出発点となる主要データを整理したものです。これらのデータは、Z世代が他の世代と比べて対話型AIをどのように認識し、利用しているかの違いを明確に示しています。

表1:AI利用実態と感情共有対象の世代別比較

| 調査項目 | 10代 | 20代 | 全体 |

| 週1回以上のAI利用率 | 41.9% | 28.7% | 20.7% |

| 気軽に感情を共有できる相手(上位3位) | 対話型AI:72.6% 親友:- 母親:- | 対話型AI:74.5% 親友:- 母親:- | 対話型AI:64.9% 親友:64.6% 母親:62.7% |

| AIへの愛着がある人の割合 | 73.8% | 74.3% | 67.6% |

| AIに名前をつけている人の割合 | – | 39.8% | 26.2% |

注:表中のデータは提供された資料に基づき再構成しているため、一部の数値は全体または世代別でのみ提供されているため「-」と表記している。

1.2. 洞察:恋愛・人生相談がAIに向かう現象の社会心理学的考察

調査結果は、Z世代が対話型AIを単なる情報ツールとしてではなく、親友や母親に並ぶ、あるいはそれ以上の「心のインフラ」として認識していることを示唆しています。この現象の根底には、Z世代が現代の人間関係において直面する複数の課題が存在すると考えられます。

まず、Z世代は既存の人間関係に潜在的な疲労感を抱えています。調査によると、Z世代の8割以上がオンライン・リアルを問わずコミュニケーションに「疲れた」または「めんどくさい」と感じていることが明らかになっています 。彼らは「狭く深い関係」と「表面的な関係」を使い分ける一方、約9割が「深い話はしない友達がいる」と回答しており、人間関係の二極化が進んでいる状況が見て取れます 。このような背景は、深い感情の共有には心理的なコストと労力が伴い、それがZ世代にとって大きな負担となっている可能性を示唆しています。

また、職場における人間関係の脆弱性も無視できません。Z世代の社会人約8割が、上司に本音を直接伝えることができないと感じており、「心理的安全性」が確保しづらい状況が浮き彫りになっています 。上司の「正論」や「句点だけのメッセージ」に高圧感を感じ、人格否定されることを恐れる傾向は、人間関係に内在する構造的なストレス要因を物語っています 。

このような複合的な状況を考慮すると、対話型AIへの傾倒は、Z世代がリアルな人間関係に付きまとう「しがらみ」や「コスト」、そして「ネガティブな側面」を回避し、より手軽で、非批判的、かつ自分のペースで構築できる「新しい関係性」を求めていることの証左と捉えることができます。対話型AIは、このような現代的なニーズを最も効率的かつリスクなく満たす存在として台頭したのです。

第2章:対話型AIが選ばれる5つの理由:Z世代の求める「相談相手像」

本章では、前章で明らかになったZ世代の心理的背景を踏まえ、なぜ対話型AIが彼らの「相談相手」として選ばれるのかを5つの理由に分解し、それぞれの理由がどのようにZ世代のニーズと結びついているかを詳細に分析します。

2.1. 理由1:即時性と利便性

対話型AIは、時間や場所の制約を完全に排除したコミュニケーションを可能にします 。24時間365日いつでも利用可能であり、深夜に突然湧き上がった悩みや不安でも、誰にも気兼ねなくすぐに相談できる「心のインフラ」として機能しています 。人間相手の相談には、相手の都合を考慮したり、予定を合わせたりといった時間的・心理的コストが伴いますが、AIはこれを完全に排除します。Z世代がコミュニケーションに感じる「めんどくさい」という疲労感 を解消し、即座の心的負担軽減を可能にしているのです。この利便性は、相談のハードルを劇的に下げ、専門的なカウンセリングの敷居が高いと感じる人々にとっての、手軽なセルフケアツールとしての役割を担い始めています 。

2.2. 理由2:非批判性と心理的安全性

対話型AIは感情を持たないため、利用者の悩みを否定したり、怒ったり、偏見を持ったりすることがありません 。これにより、ユーザーは「こんなことを話したらどう思われるだろう」「批判されるのではないか」という不安を抱くことなく、本音をありのままに話せる安全な空間を確保できます 。Z世代が職場において「正論」や「句点のみのメッセージ」に高圧感を感じ、人格否定を恐れる など、人間関係における「心理的安全性」の欠如は深刻です。AIは、この人間関係に存在する構造的な脆弱性を完全に回避する代替手段として機能しています。これは、Z世代が求める「気遣いのない」コミュニケーションのあり方を象徴しており、彼らが人間関係に内在する「ネガティブな側面」から解放されることを強く望んでいることを示唆しています。

2.3. 理由3:匿名性とプライバシー保護

対話型AIへの相談は、匿名性が完全に保たれるため、誰にも知られたくないデリケートな悩みでも安心して打ち明けることができます 。家族や友人に知られたくない恋愛や家族関係の悩み など、個人的で繊細な内容でも、情報が外部に漏れる心配がないことは、ユーザーに圧倒的な安心感を与えます 。相談内容が「誰にも話せないまま心のうちにしまってモヤモヤしている悩み」に多いという事実は 、人間関係における「信頼」のコストが高いことを示唆しています。AIは、この信頼関係の構築が不要な匿名性を提供することで、コミュニケーションの質を「深さ」よりも「手軽さ」にシフトさせています。これは、深い人間関係を築くための「共有」や「開示」のプロセスをショートカットし、リスクを負わずに感情の共有を可能にする新たな選択肢と言えます。

2.4. 理由4:論理的・客観的思考の整理

AIは感情に左右されることなく、冷静かつ論理的な回答を返すため、ユーザーは自身の悩みを客観的に見つめ直すことができます 。対話を通じて自分の考えを言語化・可視化することで、問題を客観的に整理するきっかけとなり、感情的な混乱から抜け出す手助けを得られます 。AIは、ユーザーが直面する悩みを「感情的な問題」から「論理的に解決すべき課題」へと再構成する機能を持つ点で、人間の相談相手が持つ「共感」とは異なる、AIならではの価値を提供します 。しかし、この利便性は「自分で考えずにAIに答えを求める時」に依存を感じるというリスクを内包しています 。AIが多くの創造的作業を代行することで、ユーザー自身が思考プロセスに関与する機会が減少し、思考力や問題解決能力の低下を招く可能性が指摘されています 。このトレードオフは、AI時代に人間が持つべき能力を議論する上で不可欠な視点です。

2.5. 理由5:関係性の自由と新たな「第三の仲間」の誕生

対話型AIは、既存の人間関係に存在する「しがらみ」や「期待」といった重圧から解放された、新しい形のつながりを提供します 。電通の調査では、AIが「第3の仲間」のような存在になっていると指摘されています 。Z世代の人間関係は「つかず離れずの、程よい距離感」を求める傾向が強いことが示されており 、AIはいつでも対話を始められ、いつでも中断できるため、このニーズに完璧に応えます。関係性の構築と維持に労力を払う必要がないため、心理的な負担が極めて低いのです。AIに独自の名前をつけるという愛着形成の事実 は、Z世代がAIとの間に「擬似的な人間関係」を構築していることを示唆しています。これは、既存の人間関係の代替ではなく、人間関係における特定の役割(親友、母親)を補完する、ハイブリッドな関係性の萌芽と捉えることができます。

第3章:人間が持つべき5つの役割:AIが超えられない「本質的価値」

対話型AIが台頭する中、人間関係の価値そのものが見直されています。本章では、AIが持つ強み(利便性、非批判性など)とは対極にある、人間だけが提供できる本質的な価値を5つの観点から提言します。

3.1. 役割1:深い共感力と非言語的メッセージの理解

AIはデータとパターンに基づいて応答しますが、人間の持つ「共感力」や言葉の裏にある感情を読み取る「深い洞察力」には限界があります 。人間は、表情、声のトーン、身振り手振り、沈黙といった非言語的コミュニケーションを通じて、相手の真の感情や意図を読み取り、深い心のつながりを築くことができます 。専門的なカウンセリングの分野では、コミュニケーションにおける情報の6〜9割が非言語的要素によって伝達されると言われています 。この事実は、AIとのテキストベースの対話がいかに表層的であるかを物語っています。人間は、言葉にならない心の機微を察し、相手の存在をありのままに肯定することで、真の「心理的安全性」と「心の支え」を提供できるのです。この時代にこそ、私たちは「傾聴力」や「共感力」といった対人スキルを再評価し、その向上に努めるべきであるという示唆を得られます 。

3.2. 役割2:相互性と偶発性の創出

AIとの対話は、基本的に一方向的で予測可能であり、プログラムされた応答の範囲を逸脱することは少ないという特性があります 。一方、人間同士の対話は、相互の経験や感情を共有することで、予測不可能な「偶発性」から生まれる新しい発見や気づきを創出します 。AIはユーザーの思考を整理する補助ツールとしては優秀ですが、人間との対話で生まれる「対立と協調」のプロセス、そしてそこから生まれる新たなアイデアや創造性 は提供できません。この相互作用こそが、人間が共に成長する関係を築く上で不可欠です。AIとの交流に時間を費やすことで、人間との深い関係構築がおろそかになり 、対人関係のスキルが低下し 、社会からの疎外感を感じるリスクがあります 。このリスクを回避するためには、意識的にオフラインでの交流を増やすことが重要となります 。

3.3. 役割3:倫理的判断と現実世界での責任ある行動支援

AIは診断や治療をすることはできず、緊急対応にも向いていません 。例えば「消えたい」という表現が一時的な感情なのか、命に関わる状況なのかといった、文脈や背景を読み取って適切な介入を行うことはできないのです 。AIはあくまで「情報提示の支援ツール」であり、最終的な判断や責任は人間に帰属するというのが現時点での共通認識です 。AIの助言を盲信することには、深刻なリスクが伴います。人間は、経験に基づいた責任あるアドバイスや、緊急時の適切な機関への連携など、現実世界での具体的な行動を促すサポートを提供できる唯一の存在です。企業や教育機関は、AIをメンタルヘルスケアの「補助ツール」として活用しつつ、メンター制度の導入 や専門家との連携を強化するなど、人間が責任を持ってサポートする体制を構築する必要があるでしょう。

3.4. 役割4:多角的視点の提供と創造性の促進

AIはアルゴリズムによる最適解を提供する傾向がありますが、人間は多様な価値観や人生経験から得られる、型にはまらない視点を提供できます 。これは、固定観念を揺さぶり、新たな解決策を導き出す「対話の力」です。AIの利用によって、かえって自己の創造性や達成感が低下する可能性が指摘されています 。これは、AIが多くの創造的作業を代行することで、ユーザー自身が思考プロセスに関与する機会が減少し、自分の能力を相対的に低く評価してしまう心理的効果によるものです。質の高い人間との対話は、創造的思考を刺激し、自己肯定感を高めます。AIは「効率」を追求するツールとして活用し、人間は「創造性」を育むための対話に注力するという役割分担が、未来の社会には求められます。

3.5. 役割5:現実社会の繋がりと帰属意識の醸成

対話型AIへの依存がもたらす最大の懸念は、人間関係の希薄化と孤独感の増大です 。AIとの関係は本質的に一方的であり、真の意味での相互理解や感情共有は存在しません 。AIとの交流が一時的な慰めや逃避手段となる一方で、対人関係スキルの低下を招き、社会からの疎外感を引き起こす可能性があるのです 。この悪循環は、オンラインでの人間関係が希薄である場合に特に顕著です。人間は、リアルなコミュニティへの参加や、直接的な人との交流を通じて、深い絆と帰属意識を築くことができます。AI時代における人間関係の教育は、単なるマナー指導に留まらず、人間が持つ本質的なニーズ(帰属、承認、自己実現)を満たすための、実践的な対人スキルの育成に焦点を当てるべきであると考えられます。

第4章:AI時代の新しい人間関係のあり方と展望

4.1. AIは代替か、それとも補完か:ハイブリッドな関係性の提言

本レポートの分析は、対話型AIがZ世代にとって、親友や母親の「代替」ではなく、むしろ既存の人間関係が抱える課題を浮き彫りにし、それを「補完」する存在であることを示唆しています。Z世代は人間関係のしがらみやコストを回避しつつ、いつでも・どこでも・誰にも気兼ねなく悩みを相談できる新しい「心のインフラ」としてAIを活用しています。このハイブリッドな関係性は、人間の相談相手が持つ役割とAIが担う役割の分化と再構築を促すものです。

企業や教育現場は、この現実を認識し、AIを「心理的安全性」を確保するための初期相談窓口や、思考を整理するための補助ツールとして活用し、その上で、人間による深い共感や責任あるアドバイスを提供できる体制を構築するべきです。AIと人間がそれぞれの強みを活かし、弱点を補完し合うことで、より豊かで多様なコミュニケーションが生まれる可能性を追求することが重要です。

4.2. リスクへの対策と賢いAI利用のガイドライン

対話型AIの普及に伴うリスクへの対策も不可欠です。AIへの過度な依存、孤独感の増大、対人スキルの低下といった潜在的な課題に対し、以下のガイドラインを提言します。

- 倫理的原則の周知徹底: AIはあくまで「情報提示の支援ツール」であり、診断や治療はできないという倫理的原則 を広く周知すべきです。ユーザーがAIの助言を盲信することなく、最終的な判断と責任は自身に帰属することを理解するよう促す必要があります。

- 意識的なオフライン活動の推奨: AIとの交流に時間を費やすことで、現実の人間関係がおろそかになりかねません 。意識的にオフラインの活動に参加し、直接的な人との交流を増やすことを推奨すべきです 。

- 思考の代行を避ける教育: 「自分で考えずにAIに答えを求める時」に依存を感じるという自己認識は、思考力の低下というリスクを物語っています 。AIを思考の整理やアイデアのブレインストーミングに活用しつつも、最終的な思考の主導権は人間が握るという「AIとの賢い対話法」の教育が求められます。

4.3. 結論:豊かで多様なコミュニケーションの未来へ

本レポートの分析は、Z世代と対話型AIの関係性の深化が、現代の人間関係における課題を浮き彫りにしたと同時に、コミュニケーションのあり方を根本から再定義する可能性を秘めていることを示しました。AIは、利便性、非批判性、匿名性といった新たな価値を提供することで、既存の人間関係が満たしきれなかったニーズに応えています。しかし、人間だけが持つ深い共感力、相互作用による創造性の創出、倫理的判断、そして現実社会における帰属意識の醸成といった本質的な価値は、AIには代替できません。

結論として、AIと人間は敵対する存在ではなく、互いの強みを活かし、互いの弱点を補完することで、より豊かで多様なコミュニケーションを築きうる「共創関係」にあると言えます。この理解に基づき、AIの強みを最大限に活用しつつ、人間が本来持つべき対人スキルや倫理観を再評価・再構築していくことこそが、AI時代のコミュニケーションの未来を豊かにする鍵であると考えます。

表2:AIと人間の相談相手としての特性比較マトリクス

| 項目 | 対話型AI | 人間 |

| 即時性 | 高い(24時間365日対応) | 低い(相手の都合や時間に制約あり) |

| 匿名性・プライバシー | 高い(完全に保たれる) | 低い(信頼関係の構築が必要) |

| 非批判性・安全性 | 高い(感情がなく、批判しない) | 低い(個人的な感情や意見、偏見を持つ可能性) |

| 共感力・洞察力 | 低い(データとパターンに基づく) | 高い(非言語的コミュニケーションを理解し、深い感情を読み取る) |

| 論理的思考 | 高い(冷静かつ客観的) | 中程度(感情に左右される可能性) |

| 創造性・偶発性 | 低い(プログラムされた範囲) | 高い(相互作用から新たな気づきや発見が生まれる) |

| 相互性 | 低い(本質的に一方向的) | 高い(双方向の対話と感情の共有) |

| 責任・判断 | 無い(あくまで情報提示のツール) | 有る(経験に基づく責任ある判断) |

| 緊急対応 | 不可(文脈判断や専門家への連携ができない) | 可能(状況判断と適切な機関への連携) |

#生成AI #電通 #横田秀珠 #生成AIセミナー #生成AIコンサルタント #生成AI講座 #生成AI講習 #生成AI講演 #生成AI講師 #生成AI研修 #生成AI勉強会 #生成AI講習会