情報リテラシー論07多様な連絡手段インフラ化’25長岡造形大学

毎日デザインが成長する

Googleの新しいサービス?

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

さて、本題です。

恒例の長岡造形大学で行う

情報リテラシー論の講義が

今年も後期から始まりました。

https://www.nagaoka-id.ac.jp/about/academics/curriculum/liberal-arts/

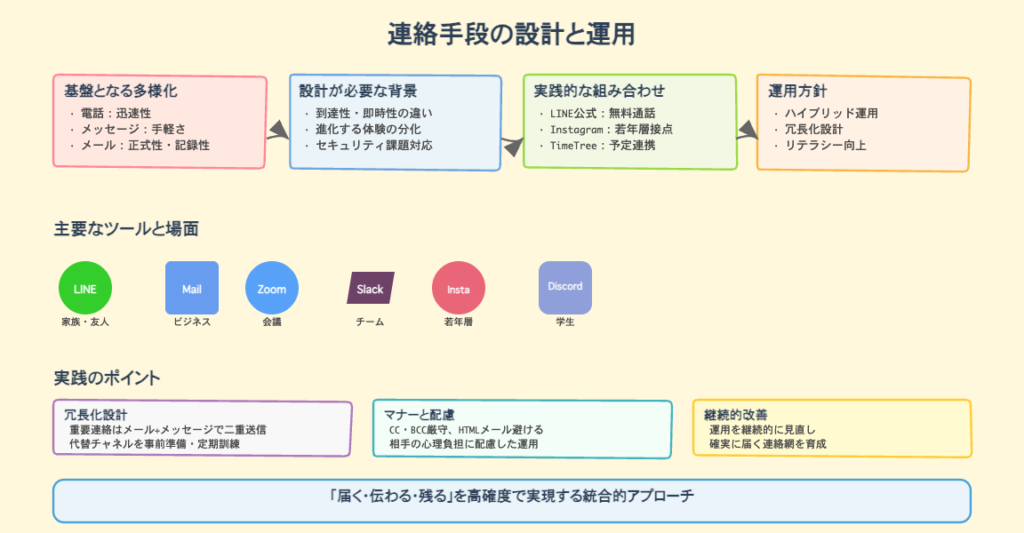

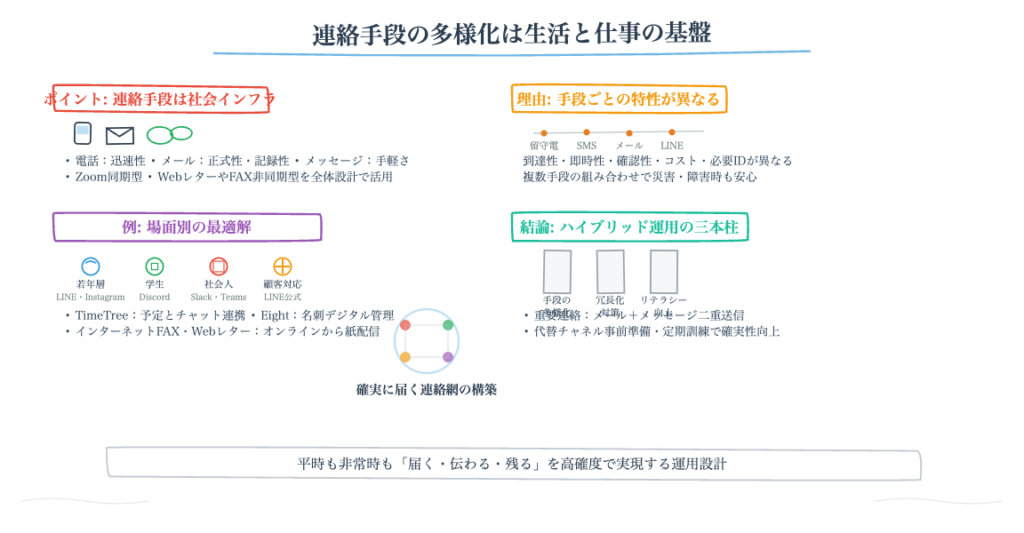

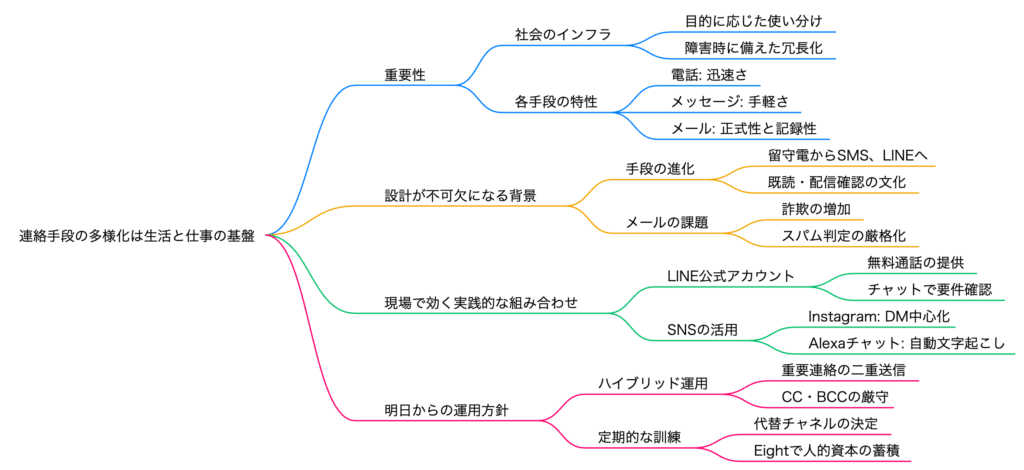

多様な連絡手段インフラ化として

第7回めの講義を行いました。

https://www.youtube.com/watch?v=RiOBfzeMiac

長岡造形大学 情報リテラシー論 第7回

講師: 横田秀珠 (ネットビジネス・アナリスト)

📅 2025年11月10日 (月曜日)

テーマ: 多様な連絡手段とインフラ化

数字で言葉を伝える

語呂合わせの工夫不在時のメッセージ

一方向コミュニケーション有料情報サービス

電話回線利用🔒 メールアドレスが危険な理由

• ホームページに掲載すると収集ロボットに取得される

• 迷惑メールの温床に

• HTMLメールは受信しないのが安全

• メールフォームの活用を推奨

CC (Carbon Copy): 受信者全員にメールアドレスが見える

BCC (Blind Carbon Copy): 他の受信者にアドレスが見えない

Gmailが迷惑メールに強い理由

ユーザーからの「迷惑メール報告」を機械学習で分析し、多数派の判断で自動フィルタリング。ただし、厳しすぎて重要メールまで弾かれる問題も発生中。

📱 ショートメッセージ (SMS)

• 160文字制限 → Twitterの140字制限の由来

• 有料だったSMSが無料のLINEへ移行

• 既読管理機能はソフトバンクの「配信確認機能」がルーツ

有料・文字数制限

キャリア依存

無料・無制限

スタンプ文化

目で表情を表現

横向き・目が重要口で表情を表現

縦向き・口が重要マスク文化の違いも納得

日本人は目で表情を読み取るのでマスク着用が容易。欧米人は口の形で表情を判断するため、マスクで表情が分からなくなり抵抗感が強かった。デザインと文化の深い関係性が見える事例。

🔄 LINE公式アカウントの機能

• LINEコール: Zoomやフリーダイヤル不要で無料通話

• メールマガジン類似のサービス

• 10代20代の通話はLINE通話が主流に

• DMタブが下部に配置され、コミュニケーション重視へ

• 一斉配信チャンネル機能を開始

• フォロワー1000人以上で利用可能

• LINE公式アカウントの機能を模倣

🤖 Amazon Alexa チャット

音声メッセージを自動で文字起こしして送信する機能。これを真似したのがClubhouseの現在の形態。Clubhouseは音声SNSから音声メッセージアプリへと変化。

🚀 Zoomが変えたこと:「部屋」という概念

従来のメッセージアプリは相手のアカウント情報(メールアドレス、電話番号、ID)が必要だった。Zoomは部屋のIDとパスワードだけで接続可能に。相手のアカウントを知らなくても通話できる画期的な仕組み。

相手のアカウント必須

メアド・電話番号・ID

部屋で接続

URL共有だけでOK

ZoomPhone: テレビ電話から電話業界そのものへ参入。通信インフラの一部となる動き。

📅 TimeTree – スケジュールアプリの革新

• 一つ一つのスケジュールごとにチャット機能が付いている

• 人の連絡は全てタスクで管理されているという気づき

• Googleカレンダーは未だにこの機能がない

2022年9月サービス開始。すべてのメッセージアプリを一元管理できるサービス。複数のコミュニケーションツールを行き来する手間を解消。

入力中の文字が相手にリアルタイムで届く。電話のような即時性とテキストの記録性を両立。若者中心に人気。

🎯 社会人の必須ツール

• デジタル名刺管理アプリ

• 初めが肝心 – 今から始めれば人生の道が開ける

• 人との繋がりを記録して管理

• 紙の名刺も併用するのがベター

💬 「自分の名刺がなくて返せない時があったので、名刺作っておこうと思います」

紙のFAXからデジタル送信へ。物理的なFAX機不要でデータ送受信が可能に。

PDFなどのデータをアップロードすると、紙の郵便物として相手に配送してくれるサービス。デジタルとアナログの架け橋。

• Android: PCブラウザで送受信可能

• iPhone: MacのPCで送受信する設定が可能

📞 電話が使えない時の対策

• グループLINEだけでなく、複数の連絡手段を確保

• 保険としてTwitterの非公開設定グループを用意

• 全員が同じID・パスワードで入れるアカウントを作成

• 一人一人が個別のアカウントを持つと、パスワード忘れで使えなくなるリスク

🏫 東日本大震災で釜石市を救ったもの

教育による日頃からの連絡訓練。みんなと連絡を取れる体制を作り、訓練していたことで、災害時に「みんなで逃げよう」というやり取りができた。

🆘 Twitter での救助要請

電話が使えない非常時でも、インターネット経由で救助要請が可能。SNSがインフラ化しているからこそ実現できる機能。会社、家族、学校、地域で共有すべき知識。

💬 「LINEのスタンプが海外であまり受け入れられなかったのは驚き」

→ 回答: Gmailへの「迷惑メール報告」をもとに機械学習で判断している

→ とても重要な機能! 卒アル制作のアポ取りなど実務で必須

→ 補足: 最近はInstagramにも既読管理機能がある。ただしInstagramは既読を外すことができるが、LINEはできない点が違い

→ Skypeの革命性: 国際電話が不要になった(「00ワンダフル」のCMを覚えてますか?)

🔄 連絡手段は常に進化する

ポケベル → メール → LINE → Instagram DM → ?

それぞれの時代に最適なツールが登場し、インフラ化していく。大切なのは複数の手段を使い分けるリテラシー。

📞 電話・LINE・メールのハイブリッド活用

• 電話のいい点: 即時性、感情が伝わる

• LINEのいい点: 手軽さ、既読確認

• メールのいい点: 記録性、フォーマルさ

→ 状況に応じて最適なツールを選択するのがリテラシー

🎯 電話する前にLINEで理由を聞く

相手を思いやる優しさ。いきなり電話をかけるのではなく、「今、電話してもいいですか?」と事前に確認する配慮が現代のマナーに。

• 複数のコミュニケーションツールを使いこなす

• 相手や状況に応じて最適な手段を選択

• 災害時の備えとして複数の連絡手段を確保

• 人との繋がりを大切に管理(Eightなど活用)

• 新しいツールに柔軟に対応する姿勢

長岡造形大学の情報リテラシー論第7回「多様な連絡手段とインフラ化」の講義内容。留守電やポケベルから始まり、メール、LINE、Instagram、Zoomなど様々な通信手段の歴史と変遷を解説。Eight(名刺管理)やビジネスチャットツールの重要性、CC/BCCの使い分け、日本と海外の顔文字の違い、災害時の連絡手段についても言及。学生のレポートへのフィードバックを通じて、現代のコミュニケーションインフラの多様性を学ぶ講義。

- はじめに

- 連絡手段の変遷 – 留守電・ポケベル・メールからLINEへ

- 多様化するメッセージツールとその特徴

- 新時代のコミュニケーション – Zoom・Instagram・各種チャットツール

- 災害時におけるコミュニケーションインフラの重要性

- おわりに

- よくある質問(Q&A)

はじめに

みなさん、こんにちは。ネットビジネス・アナリストの横田秀珠です。2025年11月10日月曜日、長岡造形大学の情報リテラシー論第7回目の授業内容をお届けします。今回のテーマは「多様な連絡手段とインフラ化」です。私たちの日常生活において、コミュニケーションツールは今や欠かせない存在となりました。かつては留守番電話やポケベルが最先端だった時代から、メール、LINE、そして現在では様々なメッセージアプリが登場し、私たちの連絡手段は劇的に進化してきました。この授業では90分間でお話しした内容について、特に時間が足りずに話せなかった部分も含めて、詳しく解説していきたいと思います。今回は街路樹の葉っぱも落ちて寂しい季節になってきましたが、来週あたりには完全に葉が落ち、再来週ぐらいにはもしかしたら雪が降るかもしれないという季節の変わり目でもあります。それでは、早速本題に入っていきましょう。

連絡手段の変遷 – 留守電・ポケベル・メールからLINEへ

留守番電話とダイヤルQ2の時代

授業では、まず多様な連絡手段のインフラ化について、歴史を振り返ることから始めました。留守番電話の話、ダイヤルQ2の話、そしてポケベルの話など、今の若い世代にとっては馴染みのないかもしれない通信手段について詳しく解説しました。

ダイヤルQ2は、かつて日本で流行した有料の電話情報サービスで、様々な情報やコンテンツが提供されていました。公衆電話に連絡先を貼りまくるという手法も、当時のテレクラやダイヤルQ2の時代に流行していたものです。こち亀でも公衆電話に連絡先を貼りまくる回があったという学生のコメントもありましたが、これはまさにその時代を反映した描写だったのです。

ポケベルという革命的なツール

ポケベルは、数字を使って相手に言葉を伝えるという画期的なコミュニケーション手段でした。ポケベル語として知られる語呂合わせは、本当によく考えられたシステムで、限られた数字の組み合わせで複雑なメッセージを伝えることができました。学生の感想にもあったように、「よく考えたなー」と思わせる工夫が随所に見られました。

「ポケベルが鳴らなくて」というドラマは、時代背景がタイトルから見えて非常に面白い作品です。今で言えば「スマホ落としただけなのに」のような感じでしょうか。つまり、約束したのに訪れない、約束したのにハガキが来ない、約束したのに電話が来ない、約束したのにLINEの返事が来ない…これらは全て同じで、連絡が取れないことによってギクシャクするというのは、いつの時代にもあるドラマの光景なのです。ちゃおでポケベルのホラー特集があったという学生のコメントもあり、当時のポケベルの文化的影響力の大きさが伺えます。

メールの時代とその課題

次に、年賀状からメールで返信が来たという話、Eightの話、メールが届くという話、そしてeメールのプロバイダーのシェア、インスタントメッセージ、メールのクライアントの話なども詳しく解説しました。

メールアドレスがなぜ危険なのか、ホームページに載せたら危ないのかという話については、迷惑メール収集ロボットの存在が大きく関わっています。HTMLメールの問題や、どうやったら迷惑メールが来るのか、そしてHTMLメールは受信しないようにしましょうという注意点、メールフォームの話、迷惑メールをどうやって処理するかという話も行いました。重要なのは、迷惑メールに仕返しをしないということです。

学生の中には、知り合いにアマゾンを装った詐欺メールが届いたことを思い出したという人もいました。最近は迷惑メールだけでなく迷惑ショートメッセージも来るので困っているという声もあります。迷惑ショートメールはフィルタリングできないという問題があるのです。一人暮らしして間もない頃に国から詐欺メールが来て騙されかけたことがあるという体験談もあり、配達業者を装ったメールなど、あの手この手で騙してこようとする現状は本当に怖いものです。

メールマガジンとGmailの迷惑メール対策

メールマガジンを出すのであれば注意しなければいけないルールがあります。そして、なぜGmailは迷惑メールに強いのかという話では、Gmailへの報告によって判断しているというシステムについて説明しました。迷惑メールは減っているけれど、ちょっと厳しすぎて最近は困ったことになっているという問題もあります。かなり大事なメールも迷惑メールBOXに行ってしまうことがあり、迷惑メールBOXの判断基準が気になるという学生の声もありました。

多数派に迷惑だと言われると問答無用で迷惑メールになってしまうのは問題があるという指摘もあり、メールが届かなくて一度お問い合わせしたことがあるのでどうにかして欲しいという声は切実です。情報をなるべく提供したくない時にicloudの「メールを非公開」を多用しているという面白い使い方をしている学生もいました。

メールの宛先 – CCとBCCの違い

メールの宛先でCCとBCCの違いについても詳しく解説しました。これは非常に重要な知識です。学生の感想では、卒アル制作のアポ取りでCC、BCCの使い方を初めて知ったという声や、高1の情報でちらっとやった記憶しかないという声がありました。CCとBCCのお話は非常に勉強になったので、また後で詳しく調べてみるという前向きな姿勢を示す学生もいて、ぜひレポートでまとめてもいいかなと思いますね。

TwitterとLINEの関係性

Twitterの140字制限はショートメッセージの文字数160字から来ているという話も興味深い内容です。ショートメッセージが有料になった時に、一方でLINEが無料になっていったという流れがあります。さらには、ソフトバンクが始めた配信確認という機能を真似したのが、実はLINEの既読管理であるという話も重要なポイントです。

LINEの既読が嫌でInstagramのDM機能が人気だった話を聞いたことがあるという学生の声もありました。ただし、最近ではInstagramも既読管理機能がありますから、困ったものです。しかし、Instagramは既読を外すということができるけれど、LINEはできないという違いがあり、この違いが重要なのです。

ショートメッセージの進化

授業ではここから先の内容について、時間が足りずに十分に話せなかった部分を詳しく解説していきます。AndroidはショートメールをPCブラウザで送受信ができるということ、そしてiPhoneであればショートメッセージをMacのPCで送受信するという設定ができて便利ですよという話があります。

LINE時代がやってくると、でも+メッセージはやってこなかった話で、企業はLINEのメールマガジンと類似のLINE公式アカウントでサービスが使えるということですね。さらには、10代20代の携帯電話の通話がLINE通話の方が多いという話もあります。この辺までがギリギリ話せてなんとかできた内容でした。

多様化するメッセージツールとその特徴

LINE公式アカウントとLINEコールの可能性

では続きまして、できなかった話を詳しく解説していきたいと思います。LINE公式アカウントにはLINEコールという機能がありまして、Zoomやフリーダイヤルを不要で無料で電話できる機能がついています。これは非常に便利な機能なのです。

電話する前にLINEで聞きたい理由を聞くのは、相手を思いやる優しさじゃないかということについても考える必要があります。電話のいい点、LINEのいい点、メールのいい点、それぞれがあるんですが、うまくハイブリッドで使い分けようという話が重要です。

今は無料で通話できるサービスがあるので、長電話しても金銭的な負担がなくありがたいなと思ったという学生の感想がありました。最近の若い人たちでよく使っているのは、LINE通話をつなぎっぱなしにしてお互いがお互いの部屋で別の仕事、別のことをやっているけれど、でも声は繋がっているという使い方が普通にやられています。しかも無料だから、それができるわけです。これは最近ではDiscordなんかでもありますよね。

InstagramのDMと一斉配信チャンネル

InstagramのDMによるやり取りが最近は中心になってきています。以前にも紹介したように、下のタブもDMタブが下に来ましたね。そして、Instagramの一斉配信チャンネルという、LINE公式アカウントのパクリみたいな機能もInstagramが始めました。フォロワー1000人以上であれば今から始められます。

音声メッセージの進化

みんなに見せたかったのがAmazonのAlexaチャットです。音声が来ると自動で文字起こしして送信できるので、結構便利なのです。この機能を真似したのが実はClubhouseの今の機能なんです。AmazonのAlexaチャットを真似した形式になりまして、メッセージを音声で送ると文字に起こして送信することができるという機能が実は追加になっているのです。

Clubhouseって昔のClubhouseと全然違っていて、音声メッセージアプリになっているという話は興味深いですね。この辺の変化も、コミュニケーションツールの進化を示す良い例です。

Jiffcyという革新的なサービス

Jiffcyの話もしたかったのですが、時間の都合で授業では触れられませんでした。Jiffcyというのは、文字を打っているのが相手にその時点で電話と共に届いているというサービスなのです。非常に若者を中心に人気のサービスについての話もしたかったのですが、ちょっとできなかったですね。

TimeTreeとカレンダーアプリの革新

さらにはTimeTreeというスケジュールアプリがあります。この機能がポイントなのは、一個一個のスケジュールごとにチャット機能がついているということです。結局、人の連絡というのは全てタスクで管理されているわけなので、そこにチャットがつくということに気づいたというのが素晴らしいのです。

こんなことに未だに気づいていないのがGoogleカレンダーだという話なんですね。TimeTreeの発想は本当に革新的で、コミュニケーションとタスク管理を統合したという点で評価できます。

DiscordとEightの活用

そして学生などではDiscordを中心に連絡を取り合うことが増えてきたので、これも一つのインフラとしては重要じゃないかという話です。先ほども紹介しましたけれど、社会人になるんであればEightを使いましょうということで、初めが肝心ですからね。初めからやってればずっと使い続けられるので、Eightをお勧めしておきました。

学生の感想では、「Eight、今のうちに始めたいと思います。とても便利で驚きました」という声がありました。今から始めておくと本当に人生の道が相当に開けると思いますので、僕はお勧めします。「自分の名刺がなくて返せない時があったので、名刺作っておこうと思います」という学生もいました。デジタル名刺でもいいと思うんですよ。ただ相手がEightやってたらデジタル名刺でオッケーなんだけど、紙の名刺を少なくても持っておいたらいいかなと思います。特にデザイナーさんですから、デザインでしたらちょっとおしゃれな名刺を作ってみるのはいいと思いますね。自分の表現する場として素晴らしいと思います。

「人との繋がりを記録しておけるのは便利だなと感じました」という感想もありました。今SNSも含めて、やっぱり本当にいい時代になったと思います。逆に言えば腐れ縁みたいなのがあるのも欠点ではありますけど、その縁をうまく使っていくのがリテラシーかなと思います。「紙だとかさばる名刺もデジタルだと大量に保管できてとても便利だなと思いました。こういうところがデジタルの良い点だなと感じました」という声もあり、その通りですね、素晴らしいと思います。

ビジネスチャットツールの重要性

LINE Works、Slack、Chatwork、MicrosoftのTeams、Google Workspaceのような利用者の多いビジネスチャットツールというのがあって、これを社会人だと使うようになるんだよという話もしました。学生の方はおそらくGoogle Workspaceは使っていると思うし、Slackぐらいは使っている人もいるのかな。それ以外もありますということですね。

これらのツールは、単なるチャットツールではなく、ファイル共有やタスク管理、ビデオ会議など、様々な機能が統合されたプラットフォームとなっています。社会人になると、これらのツールを使いこなすことが業務効率に直結するため、学生のうちから慣れておくことが重要です。

新時代のコミュニケーション – Zoom・Instagram・各種チャットツール

Zoomが変えたコミュニケーションの概念

そしてSkypeではなくて、テレワークや遠隔授業、オンライン飲み会でZoomが使えるようになったかという話なんかもしたかったのですが、全然できなかったですね。これは非常に重要な話なので、ここで詳しく解説します。

Zoomが素晴らしかったのは、相手のアカウントがなくてもつなげて始められるという「部屋」という概念を作ったことなんですね。今までは、このメッセージアプリは全てメールアドレスでやり取りするのか、電話番号でやり取りするのか、メッセージIDでやり取りするのかというのが基本のやり取りだったんです。

しかし、Zoomというのは相手とやり取りしているんじゃなくて、部屋でやり取りしているんですね。つまり一つの部屋にみんなが入ってコミュニケーションを取るというものなので、相手のアカウントを知らなくてもつなげられるわけです。これによって一気にハードルが下がったということなんですね。部屋のIDとパスワードがあれば入れるわけです。

つまり今までであれば相手と繋がらないと連絡取れなかったわけですが、繋がってない相手とでも電話できるようになったというのがZoomの素晴らしかったところになるわけです。この発想の転換が、パンデミック期におけるZoomの爆発的な普及を支えたのです。

学生の感想では、「遠方の祖父母と家族でSkypeで話していたのが懐かしいです」という声がありました。Skypeが革命的だったのは国際電話がいらなくなったということですね。国際電話かけるなら「ゼロゼロワンダフル」ってコマーシャルがあったんだけど、あれがいらなくなって無料になったのは大きいですよね。

日本と海外の表情表現の違い

次に、これを学生の方に話したかったのが、「目で表情を伝える日本人と口で表情を伝える欧米人」という話です。これは直接は今回のテーマと関係ないんですけど、Zoomの話の流れで非常に興味深い内容です。

顔文字というものが日本と海外で使っているものが違うんですよ。日本人は口というのは顔文字で特に表情を表してなくて、目の表情で顔の表情を表しているんだけど、海外は口の形で顔の表情を表して、目の形は全部同じなんですね。

だから海外はマスクをすると口の表情が分からなくなるのでマスクができなかった。日本人はマスクができるのは口の形は関係ないからで、目の形で表情を表しているからです。これはデザイン的にも結構面白い話なので、また時間があったらこれをしたいなと思っています。

ZoomPhoneとコミュニケーションツールの拡張

そして、Zoomは新しくテレビ電話の範疇からZoomPhoneという電話の業界にも入ってきたという話です。これはZoomがさらに守備範囲を広げて、総合的なコミュニケーションプラットフォームになろうとしている動きを示しています。

FAXとWebレターのデジタル化

そしてこちらですね、FAXの方もいわゆる紙のFAXからインターネットFAXというのは出てきています。そして郵便の方ですね、郵便もWebレターという機能がありまして、ネット上にPDFとかデータを上げると、それで相手に紙で送ってくれるというサービスがあるということなんですね。これ僕も日頃よく使っているんだけど、すごい便利なサービスですね。

デジタルとアナログの橋渡しをするこのようなサービスは、特に高齢者とのコミュニケーションや公的な文書のやり取りなどで非常に重要な役割を果たしています。

グループLINEとバックアップの重要性

そしてですね、家族の掲示板はグループLINEに保険でTwitterの非公開設定をしましょうということです。このグループLINEというのがだいぶ慣れているんだけど、もしでもLINEが落ちた場合に、サーバーが落ちた場合に連絡が取れなくなるので、最低でも2つはグループなんちゃらを用意しておいた方がいいですね。

じゃあそれを何で作るか。Twitterでグループ作るのか。じゃあグループ作っても年配の方が自分のIDとパスワードが分からないと結局そこで終わっちゃうので、なので全員が同じIDとパスワードで入るものを1個だけ作っておいて、それを同じアカウントでグループチャットの中へ入って「誰々パパです」「ママです」ってやり取りするというのであれば、IDとパスワードを1セットだけ家族のみんなが覚えておけば、わかんない人に教えてあげられるじゃないですか。

でも一人一人ID、パスワードが違うと、その人らの全員のを覚えることはできないので、こういうやり方もあるんだよということで紹介したかったのが、震災の時に言われたことなんですね。

OneChatという一元管理ツール

さらにはすべてのメッセージを一元管理できるOneChatというサービスがありまして、2022年9月にサービス開始しています。これも僕はちょっと使ってみようかなと思いながら、まだまだずるずる使ってないんですけど、いよいよ面白くなってきたので使おうかなと思ったりもしています。

複数のメッセージングプラットフォームを一つのインターフェースで管理できるツールは、ビジネスパーソンにとって非常に有用です。LINE、Instagram、Facebook Messenger、WhatsAppなど、様々なプラットフォームでのコミュニケーションを統合管理することで、メッセージの見落としを防ぎ、効率的なコミュニケーションが可能になります。

世界のメッセージアプリ事情

学生の感想では、「日本はLINEを使う人が多いけど、世界的には他のメッセンジャーアプリが圧倒的に主流なんだと知りました」という声がありました。「無料でチャットも通話もできるLINEを日常的に使うのは当たり前だと思ってたので、世界的に広く使われてないと知った時はけっこう驚きました」という感想も多くありました。

日本はLINEのスタンプが受けたんだけど、海外はこのスタンプがあんまり受け入れられなかったんですね。他のメッセージアプリもスタンプにあまり力を入れてないですよね。この差だと思いますね。「自身はメッセージアプリといったらLINEだと思っていたのですが、世界的にみると違ったことに驚きました」という声も多く、これは日本特有の現象を理解する上で重要なポイントです。

災害時におけるコミュニケーションインフラの重要性

電話が使えない時のTwitter活用

さらには電話が使えない時にTwitterで救助要請する方法ということで、こういうものもインフラになっているからこそできてきたものになりますよね。この辺も覚えておきましょうということです。

災害時には通常の電話回線が混雑して使えなくなることが多いですが、データ通信は比較的安定していることがあります。そのため、TwitterやLINEなどのSNSやメッセージアプリが、重要な連絡手段となります。特にTwitterは公開性が高いため、救助要請や安否確認に適しています。

東日本大震災から学ぶ教育の重要性

そしてですね、こちら東日本大震災で釜石市を救ったのは教育だったということで、みんなと連絡を取ることができるから、みんなで逃げようみたいなやり取りを訓練していたわけですね。なので皆さん助かったという話なんですね。

これは単に技術があるだけでは不十分で、その技術をどう使うか、どういう時に使うかという教育が重要だということを示しています。釜石市の例は、情報リテラシー教育の重要性を示す最良の事例の一つです。

日常的な備えとしてのコミュニケーションツール

こういうことはぜひですね、会社、家族、学校、地域などに伝えてほしいということまで本当は話したかったんだけど、全然今日は時間が足りなかったですという話なんですね。ちょっと前回の復習とかあとそれ以外の話もしたので、ちょっと時間足りなかったんですが、こんな話をした90分でしたということです。

災害時のためのコミュニケーション手段は、日常的に使い慣れていなければ、いざという時に使えません。だからこそ、複数のコミュニケーション手段を日頃から使い分け、家族や大切な人とどのツールで連絡を取るかを事前に決めておくことが重要なのです。

セキュリティとプライバシーの注意点

また、Webクローラ対策についても触れておきましょう。「たまにWebクローラ対策でポートフォリオサイトでメアドの@を他の文字列に置き換えているのを見たことがあります。効果があるのかどうかはわからないですが…」という学生のコメントがありました。残念ながら効果はないです。これは講義で話しましたね。

現代のWebクローラは非常に高度で、単純な文字列置換では対策にならないことが多いのです。より効果的な対策としては、メールフォームの利用や、JavaScriptを使った動的な表示などがあります。

おわりに

今回の授業では、多様な連絡手段とそのインフラ化について、留守番電話やポケベルの時代から現代のLINE、Instagram、Zoom、各種ビジネスチャットツールまで、幅広く解説してきました。コミュニケーションツールは単なる便利な道具ではなく、私たちの社会を支える重要なインフラとなっています。特に災害時には命を守るための重要な手段となることも、東日本大震災の釜石市の例から学びました。これからの時代、様々なコミュニケーションツールの特性を理解し、適切に使い分けることができるリテラシーが、ますます重要になってきます。学生の皆さんには、Eightなどのビジネスツールを今のうちから使い始めること、CC・BCCの使い方をしっかり理解すること、そして複数のコミュニケーション手段を日常的に使いこなせるようになることをお勧めします。これらのスキルは、社会人になってから必ず役立つはずです。ネットビジネス・アナリスト、横田秀珠でした。今日の講義内容が皆さんの情報リテラシー向上に役立つことを願っています。ありがとうございました。

よくある質問(Q&A)

Q1: なぜLINEは日本では普及したのに、世界では普及しなかったのですか?

A: LINEが日本で圧倒的に普及した理由は、スタンプ文化が日本人のコミュニケーションスタイルにマッチしたことが大きいです。日本人は感情を直接的に言葉で表現するよりも、視覚的な要素で表現することを好む傾向があります。しかし、海外では既にWhatsApp、Facebook Messenger、WeChatなどが先行して普及しており、スタンプ文化もあまり受け入れられませんでした。また、各国の文化やコミュニケーションスタイルに合わせたローカライズも重要な要素です。日本では東日本大震災後の無料通話需要の高まりというタイミングも、LINEの普及を後押ししました。

Q2: Zoomが他のビデオ会議ツールより優れている点は何ですか?

A: Zoomの最大の革新は「部屋」という概念を導入したことです。従来のメッセージアプリやビデオ通話ツールは、相手のアカウント(メールアドレス、電話番号、ユーザーID)を知っている必要がありました。しかしZoomは、部屋のIDとパスワードさえあれば、アカウントを持っていない人でも参加できるようにしました。これによって、相手とつながっていない人とでもオンラインで会議ができるようになり、ハードルが大幅に下がったのです。また、使いやすいインターフェース、安定した通信品質、録画機能、画面共有などの便利な機能も普及を後押ししました。

Q3: CCとBCCの違いと、正しい使い方を教えてください。

A: CCは「Carbon Copy(カーボンコピー)」の略で、メールの内容を参考として送る相手を指定する機能です。CC に入れたアドレスは、全ての受信者に表示されます。一方、BCCは「Blind Carbon Copy(ブラインドカーボンコピー)」の略で、他の受信者には見えない形でメールを送信する機能です。使い分けとしては、CCは「この人にも情報共有しておきたい」という場合に使い、BCCは「個人情報保護のため、受信者同士のアドレスを見せたくない」場合や「メインの受信者には知られずに上司に報告したい」場合などに使います。特にBCCは、一斉送信する際に各受信者のプライバシーを守るために非常に重要です。

Q4: 災害時に備えて、どのようなコミュニケーション手段を準備しておくべきですか?

A: 災害時に備えて、最低でも2つ以上の異なるコミュニケーション手段を家族や大切な人と共有しておくことが重要です。例えば、メインはLINEのグループを使い、バックアップとしてTwitterの非公開アカウントでグループを作っておくなどです。重要なのは、全員が同じIDとパスワードで入れるアカウントを1つ作っておくことです。これにより、高齢者など操作に不慣れな家族メンバーでも、覚えやすく教えやすくなります。また、災害時にはデータ通信が比較的安定していることが多いため、TwitterやLINEなどのSNSを使った連絡方法を日頃から練習しておくことも大切です。釜石市の例のように、日常的な訓練が命を救うことにつながります。

Q5: ビジネスで使うメッセージングツールは何を選べばよいですか?

A: ビジネスで使うメッセージングツールは、業界や会社の規模、既存のシステムとの連携などによって最適なものが変わります。代表的なものとして、LINE Works、Slack、Chatwork、Microsoft Teams、Google Workspaceなどがあります。それぞれに特徴があり、LINE Worksは日本企業での導入が多く親しみやすいUI、Slackは外資系やIT企業で人気が高く拡張性に優れている、Chatworkは中小企業での導入が多くシンプルで使いやすい、Microsoft Teamsは既にOffice 365を使っている企業では統合しやすい、Google WorkspaceはGoogleサービスとの連携が強いなどの特徴があります。学生のうちから複数のツールに触れておくと、社会人になってからスムーズに業務に入れるでしょう。また、将来的にはOneChatのようなツールを使って、複数のメッセージングプラットフォームを一元管理することも検討する価値があります。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=3pk2VMlBChM

0:00 👋 導入部分・授業概要の紹介 1:06 📧 多様な連絡手段とメールの歴史 2:07 💬 ショートメッセージからLINEへの進化 3:05 📱 InstagramDMと音声メッセージアプリ 3:58 🔧 タスク管理とDiscord・Eightの活用 4:57 💼 ビジネスチャットツールの種類 5:57 🎥 Zoom革命・部屋という概念の誕生 7:04 😊 顔文字の文化差とデジタル通信手段 8:08 🚨 災害時の連絡手段とグループLINE 9:12 📝 学生レポートへの回答(前半) 10:15 📞 通話サービスとEight・名刺の重要性 11:20 💳 デジタル名刺とSNSの活用 12:16 🌍 Skypeと世界のメッセージアプリ事情 13:11 ⚠️ 迷惑メール・詐欺メール対策 14:07 🎓 まとめと終了の挨拶

📱 LINE 日本で最も普及しているメッセージアプリ。無料通話やスタンプ機能が特徴で、若年層を中心に連絡手段として定着している。既読管理機能やLINE公式アカウント、LINEコールなど多様な機能を持つ。世界的にはWhatsAppなど他のアプリが主流だが、日本ではコミュニケーションインフラとして不可欠な存在となっている。

💼 Eight 名刺管理サービス。紙の名刺をデジタル化して保管・管理できる。社会人になる前から使い始めることで人脈を記録し続けられるため、学生のうちから利用することが推奨されている。メールアドレスや連絡先を効率的に管理でき、ビジネスシーンでの人間関係構築に役立つツールとして重要性が高まっている。

🖥️ Zoom オンライン会議ツール。テレワークや遠隔授業で広く使われるようになった。最大の特徴は「部屋」という概念を導入し、相手のアカウント情報を知らなくてもURLとパスワードだけで通話できる点。この仕組みにより、従来のメッセージアプリのハードルを大きく下げ、オンラインコミュニケーションを身近なものにした革新的なサービス。

📧 Gmail Googleが提供するメールサービス。迷惑メール対策に優れ、ユーザーからの報告を基に迷惑メールを自動判別する。しかし最近は判定が厳しすぎて重要なメールまで迷惑メールフォルダに振り分けられる問題も発生している。無料で大容量のストレージを提供し、現代のメールコミュニケーションの主流サービスとなっている。

✉️ CC/BCC メールの宛先設定機能。CCは他の受信者にもアドレスが見える形で同時送信し、BCCは他の受信者にアドレスを隠して送信する。個人情報保護の観点から使い分けが重要で、特にBCCの適切な利用は社会人として必須のスキル。誤った使い方は情報漏洩につながるため、学生のうちから正しい理解が求められる。

📸 Instagram DM Instagramのダイレクトメッセージ機能。若年層を中心にLINEに代わる連絡手段として人気が高まっている。アプリの下部タブにDM機能が追加され、利便性が向上。一斉配信チャンネル機能も登場し、LINE公式アカウントのような使い方も可能に。既読機能を外せる点もユーザーに支持されている理由の一つとなっている。

💬 ビジネスチャット 企業で使われるコミュニケーションツール。Slack、Microsoft Teams、Chatwork、LINE Works、Google Workspaceなどがある。社会人になると必ず使用するため、学生のうちから慣れておくことが重要。プロジェクトごとにチャンネルを分けて情報共有でき、ファイル共有や検索機能も充実しており、業務効率化に不可欠なインフラとなっている。

📟 ポケベル 1990年代に流行した携帯型受信機。数字を組み合わせた「ポケベル語」でメッセージをやり取りした。「0840(おはよう)」など語呂合わせによるコミュニケーションは当時の若者文化を象徴している。現在のスマートフォンに至るまでの移動体通信の歴史を理解する上で重要な存在で、連絡手段の進化を示す好例となっている。

🏗️ インフラ化 コミュニケーション手段が社会の基盤として定着すること。LINEやメール、Zoomなどが生活に不可欠な存在となり、これらなしでは日常生活や仕事が成り立たない状態を指す。災害時の連絡手段としても重要で、複数のインフラを確保しておくことがリスク管理につながる。技術の進化とともに新たなインフラが生まれ続けている。

🚨 災害時連絡 緊急時における情報伝達手段。東日本大震災では、グループLINEやTwitterが安否確認や救助要請に活用された。電話回線が混雑する中、インターネット経由の通信が機能した。釜石市では日頃からの訓練と連絡手段の確保が多くの命を救った。複数の連絡手段を用意し、家族や組織で共有しておくことが災害対策として重要である。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/fzpkRd46CL4

#情報リテラシー論 #長岡造形大学 #横田秀珠 #情報リテラシー #メディアリテラシー #ITリテラシー