GoogleのNotebookLMで日本語の動画解説プロンプトと使い方

お盆で混み合う飲食店の対応に

いい加減に疲れてきました(笑)

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

11時30分に店の外まで続く行列に並んで

12時30分に店へ入り席に座り注文して、

料理が出てきたのが13時30分だからね。

食べ終わるのは13時40分(笑)

小さい厨房で1人で1つのコンロで調理は

無理がある。席数は30以上あるからね^_^

さて、本題です。

GoogleのNotebookLMの進化が止まりません。

https://notebooklm.google.com/

GoogleのNotebookLMについては

過去に4回ブログで書きましたけど。

2024.6.17

Google「NotebookLM」使い方URLから学習⇒ブログ記事を生成

https://yokotashurin.com/etc/notebooklm.html

2025.2.26

Google NotebookLM Plus:音声概要とインタラクティブモード

https://yokotashurin.com/etc/notebooklm-plus.html

2025.4.10

GoogleのNotebookLM「Discover sources」検索意図で追加

https://yokotashurin.com/etc/notebooklm-discover.html

2025.5.20

NotebookLMの日本語Podcast・スマホアプリ・Chrome拡張機能

https://yokotashurin.com/etc/notebooklm-podcast.html

さらに進化したニュースが入っています。

2025.7.15

無料で使えるGoogleのAI情報収集アプリ「NotebookLM」にシェイクスピア全集や大企業の決算報告などオススメ情報源をまとめた「Featured notebooks」が追加&ノートブック公開機能も登場https://gigazine.net/news/20250715-notebooklm-featured-notebooks/

2025.7.29

Googleの「NotebookLM」、動画解説機能を追加–音声付きスライドを作成

https://japan.zdnet.com/article/35236146/

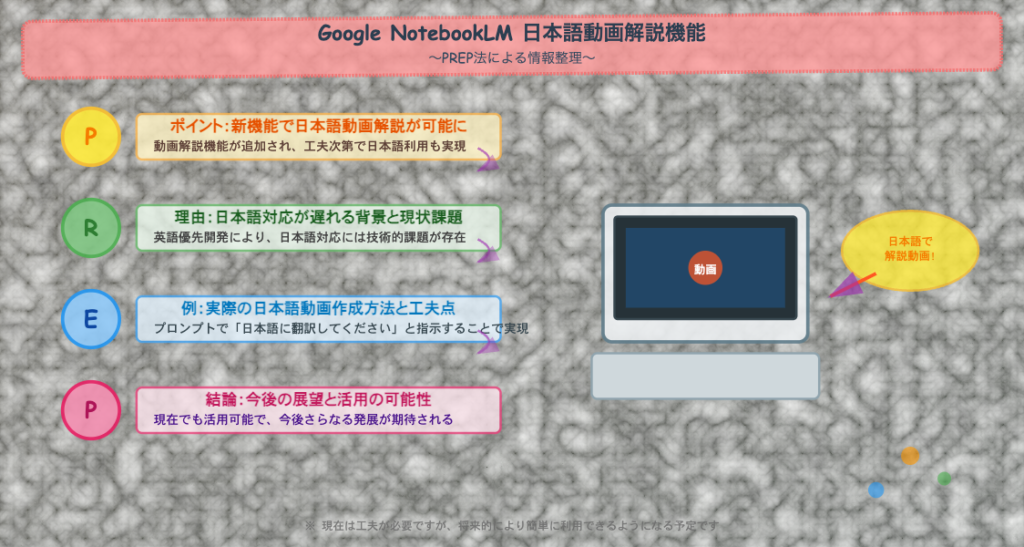

さらに、日本語で動画解説できるという裏技を

発見したプロンプトがSNSで話題になってます。

https://www.youtube.com/watch?v=isXzl2JMYds

GoogleのNotebookLMで日本語の動画解説プロンプトと使い方

シェイクスピア全集や大企業決算報告などのおすすめ情報源をまとめて提供

音声付きスライド作成が可能に(ただし英語版のみ)

英語版のみ対応

日本語版のリリースを待ちましょう

日本語対応プロンプトが存在

特定の指示で日本語解説が可能

音声概要機能追加時も同様に日本語対応が遅れたが、実際には特定の方法で使用可能だった

ナレーションの音声は全て日本語に翻訳してください

【必須ルール】

すべて日本語に翻訳して解説する

• 最初の1行と最後の1行は必須

• 複雑な指示を入れすぎると失敗率が上がる

• シンプルな指示の方が成功率が高い

- 音声ナレーションの日本語化に成功

- プロンプト指定通りの冒頭・終了部分を再現

- AIが画像生成ツールについて分かりやすく解説

- 視聴者への質問投げかけも適切に実装

「Microsoft AIツールが僕たちのビジネスをどう変えちゃうのか、その実力とビジネスでのうまい使い方、がっつり解説していきますよ」

- スライドの日本語化は未対応

- 対話形式での解説は未実装

- 成功率は約50%程度(個人差あり)

- 声の性別指定が反映されない場合あり

動画生成: 1日3回まで

ガチャ要素で厳しい

動画生成: 1日20回まで

試行錯誤が可能

📈 期待される進化

• 正式な日本語対応リリース

• スライド内テキストの日本語化

• 対話形式での動画解説機能

• より高い成功率での生成

🎓 教育分野での活用

• 大学授業での活用を検討中

• 自作コンテンツの公開・共有

• より多様な学習スタイルに対応

GoogleのNotebookLMで日本語の動画解説プロンプトと使い方

GoogleのNotebookLMに新しく追加された動画解説機能について解説した内容。公式には英語版のみの提供だが、特定のプロンプトを使用することで日本語での動画解説生成が可能。また「Featured notebooks」機能により、他者が作成したコンテンツの共有・学習も可能になった。ただし無料版は1日3回の制限があり、日本語生成の成功率が低いため有料版の利用が推奨される。スライドの日本語化は未対応で、音声のみが日本語化される状況。

- はじめに

- NotebookLMの革新的な新機能とその背景

- 日本語対応の突破口:効果的なプロンプト手法の発見

- 実践デモンストレーション:AI画像生成解説動画の制作過程

- 制限事項と今後の展望:実用化に向けた課題と対策

- おわりに

はじめに

AIテクノロジーの進歩が加速する中で、私たちのコンテンツ制作環境は劇的に変化し続けています。特に2025年夏の時点で、GoogleのNotebookLMが提供する動画解説機能は、従来のコンテンツ制作の概念を根本から覆す可能性を秘めています。しかし、多くの日本語ユーザーにとって大きな壁となっているのが、この革新的な機能の言語対応です。英語版のみでの提供という制約により、せっかくの最新技術を十分に活用できずにいる方も多いのではないでしょうか。本記事では、この言語の壁を突破し、NotebookLMの動画解説機能を日本語環境で効果的に活用するための実践的な手法をご紹介します。実際の制作過程を通じて得られた知見とともに、皆様のコンテンツ制作をより豊かで効率的なものにするためのノウハウをお伝えしていきます。

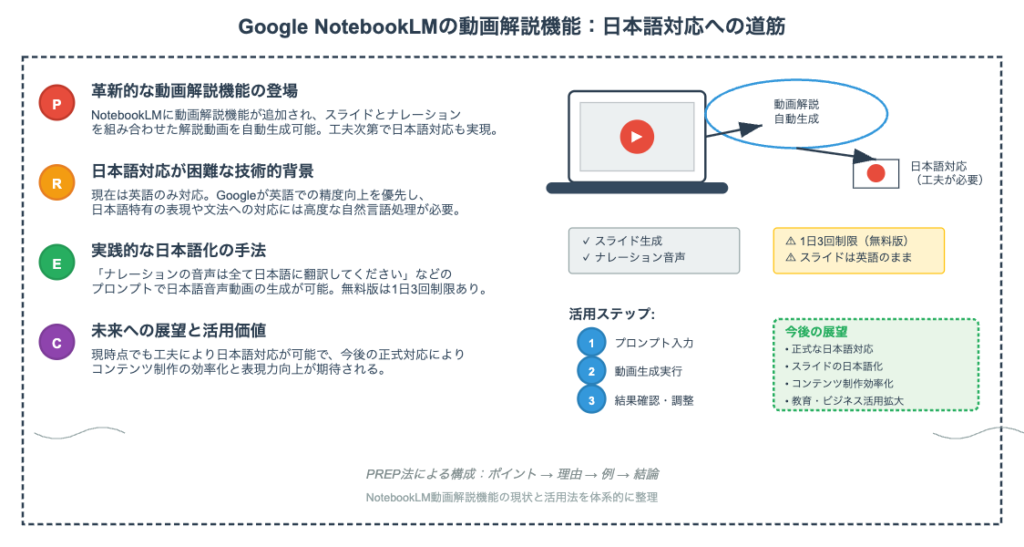

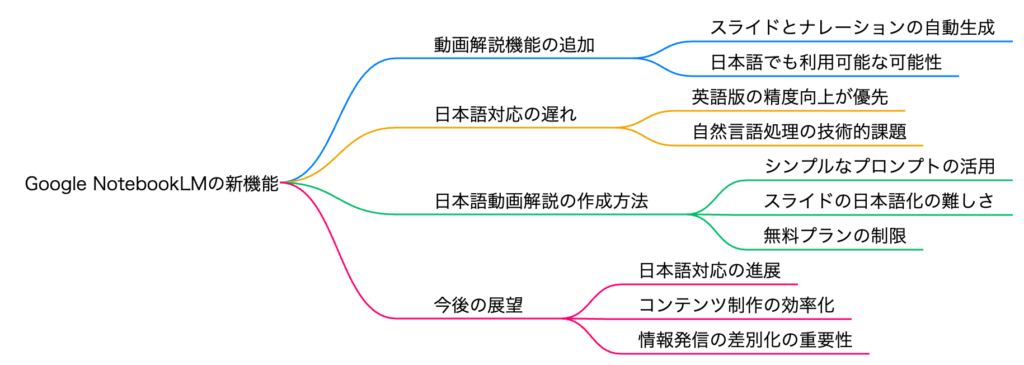

NotebookLMの革新的な新機能とその背景

本日2025年8月15日、ネットビジネス・アナリストの横田秀珠が、GoogleのNotebookLMに追加された革新的な新機能について詳しく解説いたします。

新しく追加された動画解説機能は、従来のテキストベースの情報処理を大きく進化させるものです。ただし、現在この機能は英語版のみでの提供となっており、日本語での利用はできないとされています。日本語版のリリースを待つ必要があるというのが一般的な見解でした。

この状況は、以前音声概要機能が追加された際の状況と非常に似ています。当時も日本語対応は遅れるという情報が流れていました。しかし、今回の調査により、日本語によるスライド解説を実現するプロンプト手法が判明しました。実際にテストを行った結果、確実に日本語での動画解説生成が可能であることが確認できました。

過去のNotebookLMに関する記事においても、その進化について継続的に追跡してきました。複数回にわたってブログ記事で詳細な解説を行っており、これらの過去記事と合わせてご覧いただくことで、より深い理解が得られるでしょう。

NotebookLMは前回の更新から大幅な進化を遂げています。まず、2025年7月15日には、シェイクスピア全集や大企業の決算報告などのおすすめ情報源をまとめた「Featured notebooks」機能が追加されました。さらに、NotebookLMの公開機能も新たに登場しています。

この公開機能は特に注目すべき進歩です。NotebookLMを開くと、画面上部におすすめコンテンツが表示されるようになりました。これにより、他のユーザーが作成したコンテンツを基に学習したり、質問を投げかけたり、音声や動画で解説を受けることが可能になりました。

さらに重要なのは、自分が作成したコンテンツも公開できるようになったことです。自分が作成したNotebookを他の多くのユーザーに学習してもらうことができるため、教育や情報共有の新たな可能性が開かれました。筆者も大学の授業でこの機能を活用することを検討しています。

そして2025年7月29日、Googleは待望のNotebookLM動画解説機能を正式に追加しました。この機能により、音声付きのスライド作成が可能になり、コンテンツ制作の幅が大きく広がることになりました。

日本語対応の突破口:効果的なプロンプト手法の発見

実際に筆者が作成に成功した動画解説の事例をご紹介します。昨日制作したコンテンツの中で、動画解説の生成に成功したものがあります。

作成された動画の冒頭部分では、以下のようなナレーションが生成されました。

「皆さん、どうも、ザイクスプレーナーです。今日は、AIの画像生成、その最前線に迫ります。特にMicrosoftの新しいツールが、私たちのビジネスをどのように変革するのか、その実力とビジネスでの効果的な活用方法について、詳しく解説していきます。今日からすぐに使えるテクニックを中心にお伝えします。

AIで画像を作成するといっても、結局ビジネスでどのように役立つのか。これは多くの方が気になっている点でしょう。本日はこの疑問に明確な答えを提示していきます。単なるアイデア出しから本格的な制作物まで、どのように活用していくのか、具体的なステップを詳しく見ていきましょう。」

この成功事例を基に、今回開発したプロンプト手法をご紹介します。このプロンプトは、以前紹介したものの改良版となっています。

最も重要なポイントは、冒頭に「指示」という項目を設け、「ナレーションの音声は全て日本語に翻訳してください」という1行を必ず含めることです。そして、最後に「必須ルール」として「すべて日本語に翻訳して解説する」という指示を追加します。

この2つの要素は絶対に含める必要があります。ただし、現時点での成功率は約50%程度と推定されます。人によっては70~80%の成功率を報告している場合もありますが、安定した結果を得るのは難しいのが現状です。

重要な注意点として、プロンプトを複雑にしすぎると、日本語による解説という要素が薄れてしまい、成功率が低下する傾向があります。確実に日本語での動画解説を作成したい場合は、上記の2行(冒頭の1行と最後の1行)のみを設定し、他の部分は空白にしておくことを推奨します。これにより、確率的により高い成功率が期待できます。

より凝った内容を作成したい場合は、詳細なプロンプトを試してみることも可能ですが、基本的には上記の最小限の設定から始めることが効果的です。

実践デモンストレーション:AI画像生成解説動画の制作過程

実際の制作プロセスを詳しく解説します。NotebookLMを開き、まず解説したいコンテンツを入力します。その後、画面右上の動画解説機能に進みます。

インターフェースに変更があり、以前は「カスタマイズ」ボタンが直接表示されていましたが、現在は画面右上の3つの点をクリックすることで、「カスタマイズ」オプションにアクセスできます。このカスタマイズ画面で、先ほど紹介したプロンプトを指示欄に入力し、生成ボタンを押します。

動画制作には相当な時間を要するため、その間に実際に生成された動画の内容を詳しく確認してみましょう。

生成された動画では、以下のような高品質な解説が行われました。

「まず重要なニュースをお伝えします。Microsoftの画像生成ツールが大幅にアップグレードされました。これまで使用されていたDALLE-3から、最新モデルのGPT-Image1に変更されています。これは単なる名称変更ではありません。より長く複雑な指示をより正確に理解できるようになり、特に写真のようなリアルな質感の表現力が飛躍的に向上しています。

それでは、新しいGPT-Image1の実際の性能はどの程度なのでしょうか。ここからは驚くべき成功例と、興味深い失敗例の両方を通じて、このAIの可能性と現在の限界を探っていきます。

不動産業界での活用例をご覧ください。何もない空の部屋の写真があります。これだけでは、実際にここに住むイメージを持つことは困難です。しかし、AIに家具の配置を依頼したらどうでしょうか。AIに変換を依頼した結果がこちらです。

おしゃれな家具を配置し、若い夫婦がくつろいでいるリアルな写真を作成するよう依頼しただけです。先ほどの何もなかった部屋が、一瞬でこれほど魅力的で生活感のある空間に変身しました。これこそがGPT-Image1の真の力です。ビジネスの加速が期待できます。

ただし、完璧ではありません。興味深い失敗例をご紹介します。自分の顔写真を使用してバナー広告のモデルを差し替えようとした結果、全く異なる人物になってしまいました。特定の人物の顔を正確に再現することは、まだAIの苦手分野なのです。

現在のGPT-Image1の限界は大きく2つあります。一つは特定の人物の顔を正確に再現すること、もう一つは画像内に正確な文字を挿入することです。これらの制約は理解しておく必要があります。

しかし、落胆する必要はありません。これらの限界を克服するためのプロフェッショナルな技術をお教えします。少しの工夫により、AIをより効果的に活用できるようになります。

AIで画像を作成する際、端部が不自然に切り取られることがよくあります。この問題は地味ながら困ったものです。しかし、多くの方が利用している無料ツールCanvaのマジック拡張機能を使用すれば、驚くほど簡単かつ美しく修正できます。

手順は非常に簡単です。まずAIで画像を作成し、それをCanvaにアップロードします。その後、マジック拡張ボタンを押すだけです。AIが不足部分を認識し、周囲を自然に描き足してくれます。この組み合わせ技術は非常に有用ですので、ぜひ覚えておいてください。

もう一つのよくある問題は、16:9の比率で画像作成を依頼したにも関わらず、全く異なる比率で出力されることです。この問題も地味にストレスとなります。推奨する解決策は、I❤️IMGというサイトを使用して強制的にリサイズする方法です。

重要なポイントは、1280×720のようにピクセル単位でサイズを指定し、縦横比維持のチェックを外すことです。これにより確実に16:9の画像が得られます。人物が若干縦長や横長になることもありますが、スピードが最も重要です。迅速に修正できることが大きなメリットです。

基本的な技術をマスターできました。ここからは応用編として、これらのテクニックを実際のビジネスにどのように活用するか、より高度な使用方法とツールの効果的な選択について説明します。

この技術を極めると、このような応用も可能になります。AIを使用して4コマ漫画を作成した例をご覧ください。これはSNS投稿や広告資料で使用できれば、非常に強力なツールとなります。ストーリーを伝える場面で大きな威力を発揮することは間違いありません。可能性は無限大です。

様々な例を見てきて、結局どのツールを使用すべきかという疑問が生じるでしょう。主な選択肢としては、ChatGPTとMicrosoftのCopilotの2つがあり、それぞれに特徴があります。

最も重要なポイントは、どちらのツールも内部で最新のGPT-Image1を使用しており、基本性能は同じということです。違いは作成可能な回数にあります。無料版のChatGPTは1日に作成できる枚数が制限されています。一方、MicrosoftのCopilotはほぼ無制限です。

つまり、簡単なアイデア出しや試用目的であればChatGPTで十分です。しかし、漫画のように多数の画像を作成して試行錯誤する本格的な作業には、Copilotが断然推奨されます。この使い分けを理解しておくと非常に便利です。

本日の最も重要なポイントは、MicrosoftのCopilotを使用すれば、これほど高性能な最新AIを無料で、しかもほぼ回数制限なく利用できるということです。これは驚くべきことであり、利用しない理由はありません。

最後に皆様への質問です。このパワフルで無料で使える新しいツールを手に入れた今、あなたのビジネスのために最初に何を作成してみたいですか。または何を改善してみたいですか。ぜひあなたのアイデアをコメントでお聞かせください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。感想や質問はコメントでお寄せください。詳細はブログ記事のURLを概要欄に掲載しましたので、ご確認ください。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。」

この動画は非常に高品質に仕上がりました。ただし、いくつかの制約も確認されました。実際の画面やデモンストレーションを含む内容の場合、元のコンテンツで参照していた視覚的要素がスライドで再現されないため、完全な再現は困難です。元々音声コンテンツが何かを参照しながら解説している場合、その参照対象がないと適切な再現ができません。この点については使用方法の工夫が必要です。

動画生成には相当な時間を要します。成功と失敗が混在するため、複数回の試行が必要になることもあります。現在確認できているのは、音声で話されている内容の日本語変換は成功していますが、スライド自体の日本語化はまだ実現できていません。スライドも日本語化できれば理想的ですが、現時点では音声のみの対応となっています。

動画が完成した時点で確認してみると、スライドは英語のままでしたが、音声は確実に日本語で生成されていました。

実際の再生では、以下のようなナレーションが確認できました。

「こんにちは、ナレーターのミリアです。この番組は、ネットビジネスアナリスト横田秀珠のブログを解説する番組です。2025年8月14日の内容として、皆さんが普段何気なく使用している画像生成AIについて、その中核技術が密かに大幅更新されていたことをお伝えします。」

冒頭部分は設定したプロンプト通りに生成されていることが確認できました。対話形式は今回の動画解説では未実装のため、このような単一ナレーター形式となりますが、十分に実用的な品質です。

最後の部分も確認してみると、適切な誘導ができているかが重要です。

「最後に皆様への課題として質問を提示します。このパワフルで無料で使える新しいツールを手に入れた今、あなたのビジネスのために最初に何を作成してみたいですか。または何を改善してみたいですか。ぜひあなたのアイデアをコメントでお聞かせください。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。感想や質問はコメントでお寄せください。詳細はブログ記事のURLを概要欄に掲載しましたので、ご確認ください。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。」

設定したプロンプトの通りに適切な結果が得られました。女性の声での生成を指示しましたが、男性の声になることもあります。これは従来の音声概要機能でも時々発生する現象のため、完全にコントロールできない部分もあります。しかし、全体的には設定した内容が適切に反映されており、満足のいく結果となりました。

制限事項と今後の展望:実用化に向けた課題と対策

NotebookLMの無料プランには重要な制限があります。通常、1日あたり音声生成が3回まで、動画生成も3回までとなっています。

日本語での生成は確率的な要素が強く、1回で成功することは稀です。そのため、3回の制限内で理想的な結果を得ることは困難な場合が多いです。筆者も複数回の試行を経て、ようやく日本語対応に成功しました。

有料プランであれば、音声生成も動画生成もそれぞれ20回まで可能になります。20回の試行があれば、1回程度は成功する可能性が高くなります。さらに、2~3回の成功も期待できるでしょう。

この制限は現在の大きな課題となっています。正式な日本語対応を待てば、このような問題は解決されると考えられます。しかし、早期に利用したい場合は、有料版を検討する必要があります。無料版では試行回数の制限により、成功確率が低くなることを理解しておく必要があります。

それでも、完全に不可能ではないことは確認できました。

スライドの日本語化についても課題が残ります。音声の日本語化に成功した方がいらっしゃれば、ぜひそのプロンプト手法を共有していただきたいと思います。

この動画解説機能について、当初は人と人が対話形式で会話するようなコンテンツが作成できると期待していました。しかし、実際にはスライドに音声が重ねられる形式となっています。

対話形式のコンテンツ作成は、次のアップデートで実現される可能性があります。この機能の追加も期待して待ちたいと思います。

現在の技術水準でも、単一ナレーターによるスライド解説としては十分に実用的です。教育コンテンツやプレゼンテーション資料の音声化など、様々な用途での活用が期待できます。

技術の進歩は急速であり、今後さらなる機能向上が見込まれます。特に日本語対応の正式実装により、より多くのユーザーがこの革新的な機能を活用できるようになるでしょう。

おわりに

GoogleのNotebookLM動画解説機能の日本語活用について、実践的な手法と現在の可能性、そして課題について詳しく解説しました。現時点では英語版のみの提供という制約がありながらも、適切なプロンプト設計により日本語での動画解説生成が実現可能であることが確認できました。成功率や制限事項など、まだ完全ではない部分もありますが、革新的なコンテンツ制作ツールとしての潜在能力は計り知れません。特に教育分野やビジネスプレゼンテーション、情報発信など、様々な場面での活用が期待されます。技術の進歩とともに、より安定した日本語対応や新機能の追加が見込まれるため、継続的な注目と実験的な取り組みが重要です。今回ご紹介した手法を参考に、ぜひ皆様も新しいコンテンツ制作の可能性を探求していただければと思います。AIを活用したコンテンツ制作の未来は、私たちの創意工夫によってさらに広がっていくことでしょう。

よくある質問(Q&A)

Q1: NotebookLMの動画解説機能で日本語を使用する際の成功率はどの程度ですか?

A1: 現在の成功率は約50%程度と推定されます。人によっては70~80%の成功率を報告している場合もありますが、プロンプトの複雑さや内容により変動します。最も基本的なプロンプト(冒頭と末尾の日本語指示のみ)を使用した場合の成功率が最も高くなります。

Q2: 無料プランでの制限はどのようなものですか?

A2: NotebookLMの無料プランでは、1日あたり音声生成が3回まで、動画生成も3回までとなっています。有料プランでは、それぞれ20回まで利用可能です。日本語生成は確率的要素が強いため、無料プランの制限内で理想的な結果を得ることは困難な場合が多いです。

Q3: スライドも日本語化することは可能ですか?

A3: 現時点では、音声の日本語化は成功していますが、スライド自体の日本語化に成功したこともありますが、確実に成功はしません。今後のアップデートでの改善が期待されます。

Q4: どのような内容のコンテンツが動画解説に適していますか?

A4: 概念的な説明や理論的な内容が最も適しています。ただし、実際の画面操作やデモンストレーションを含む内容の場合、元のコンテンツで参照していた視覚的要素がスライドで再現されないため、完全な再現は困難です。テキストベースの情報や分析データなどが効果的に動画化できます。

Q5: 音声の性別や話し方を指定することはできますか?

A5: プロンプトで性別や話し方を指定することは可能ですが、必ずしも指定通りにならない場合があります。女性の声を指定しても男性の声になることや、逆のケースも発生します。これは従来の音声概要機能でも時々発生する現象のため、完全にコントロールできない部分があります。複数回試行することで希望に近い結果を得られる可能性が高まります。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=iA3RijVhYQo

0:00 📺 導入部分・挨拶とテーマ紹介

1:07 🔄 NotebookLMの進化と新機能解説

2:08 🎬 動画解説機能の追加と実例紹介

3:08 📝 日本語対応プロンプトの紹介

4:10 ⚙️ 実際の操作方法とデモ開始

5:05 🎨 AI画像生成動画の再生・解説

9:34 ⚠️ 動画解説機能の欠点について

10:43 ✅ 生成動画の確認と評価

13:00 🚫 制限事項と課題の説明

14:05 🎯 まとめと今後への期待

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

GoogleのNotebookLMで日本語の動画解説プロンプトと使い方

📚 NotebookLM Googleが開発したAI搭載のノート作成・研究支援ツール。アップロードしたドキュメントを基に音声概要や動画解説を自動生成する機能を持つ。ユーザーが提供した情報源を元に質問応答やコンテンツ作成を行い、学習や研究活動を効率化する。最近では動画解説機能や公開機能が追加され、教育分野での活用が期待されている。

🎬 動画解説機能 NotebookLMの新機能で、アップロードしたコンテンツを基にスライド付きの動画解説を自動生成する。音声ナレーションとビジュアルスライドを組み合わせ、複雑な内容をわかりやすく説明する。公式には英語版のみだが、特定のプロンプトを使用することで日本語での生成も可能。教育コンテンツや業務プレゼンテーション作成に革新をもたらす技術として注目されている。

💡 プロンプト AIシステムに特定の動作や出力を指示するためのテキスト指示文。NotebookLMで日本語の動画解説を生成する際は「ナレーションの音声は全て日本語に翻訳してください」と「すべて日本語に翻訳して解説する」という2つの指示を含むプロンプトが効果的。プロンプトの書き方により出力品質が大きく左右されるため、適切な構成が重要。

⭐ Featured notebooks NotebookLMで提供される推奨コンテンツ集。シェイクスピア全集や大企業の決算報告など、高品質な学習素材を厳選して提供する機能。他のユーザーが作成したノートブックにアクセスでき、多様な分野の学習が可能。教育機関や企業での知識共有ツールとしての活用が期待され、学習コミュニティの形成を促進する画期的なサービス。

🔊 音声概要 NotebookLMの既存機能で、アップロードしたドキュメントを基に音声による要約を生成する。複数の話者による対話形式で内容を解説し、ポッドキャスト感覚で情報を吸収できる。動画解説機能の前身となる技術で、日本語対応についても同様の課題があったが、現在は改善されている。移動中や作業中でも学習できる利便性が高く評価されている。

📊 スライド解説 動画解説機能において、音声ナレーションと連動してビジュアル要素を提供する機能。複雑な概念やデータを図表やイラストで補完し、理解度を向上させる。現在、音声の日本語化は可能だが、スライド内のテキストの日本語化は未対応。プレゼンテーション制作や教育コンテンツ作成において、従来の手作業を大幅に効率化する可能性を秘めている。

🇯🇵 日本語対応 NotebookLMの新機能における多言語サポートの課題。公式には英語版のみの提供だが、適切なプロンプトを使用することで日本語での出力が可能。ただし成功率は約50-80%程度で、複雑な指示ほど日本語化の確率が低下する傾向がある。音声のみ日本語化され、スライドテキストは英語のまま。今後の正式な日本語サポートが待たれている。

💰 無料プラン制限 NotebookLMの無料版では、音声生成と動画生成がそれぞれ1日3回までという使用制限がある。日本語での生成成功率が低いため、3回の試行で成功する可能性が限定的。この制限により、十分な試行錯誤ができない課題がある。頻繁に利用するユーザーや確実な成果を求める場合は、有料プランへの移行が実質的に必要となる状況。

💎 有料プラン NotebookLMの課金版サービスで、音声生成と動画生成がそれぞれ1日20回まで利用可能。無料版の制限を大幅に緩和し、日本語生成の試行回数を増やすことで成功確率を向上させる。20回の試行があれば、通常1-3回は日本語での生成に成功すると予想される。ビジネス利用や教育機関での継続的な活用を想定したプランとして位置づけられている。

🌐 公開機能 作成したNotebookを他のユーザーと共有できる新機能。自分が作成したコンテンツを公開し、他者の学習に貢献できる。また他者の公開ノートブックにアクセスして学習することも可能。教育機関での授業活用や企業での知識共有、研究コミュニティでの情報交換など、協働学習の新しい形を提供する。知識の民主化と学習機会の拡大に寄与する画期的な仕組み。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/SNDVmXaLdZI

GoogleのNotebookLMで日本語の動画解説プロンプトと使い方

第1部 NotebookLMの基礎理解:リサーチアシスタントとしての本質

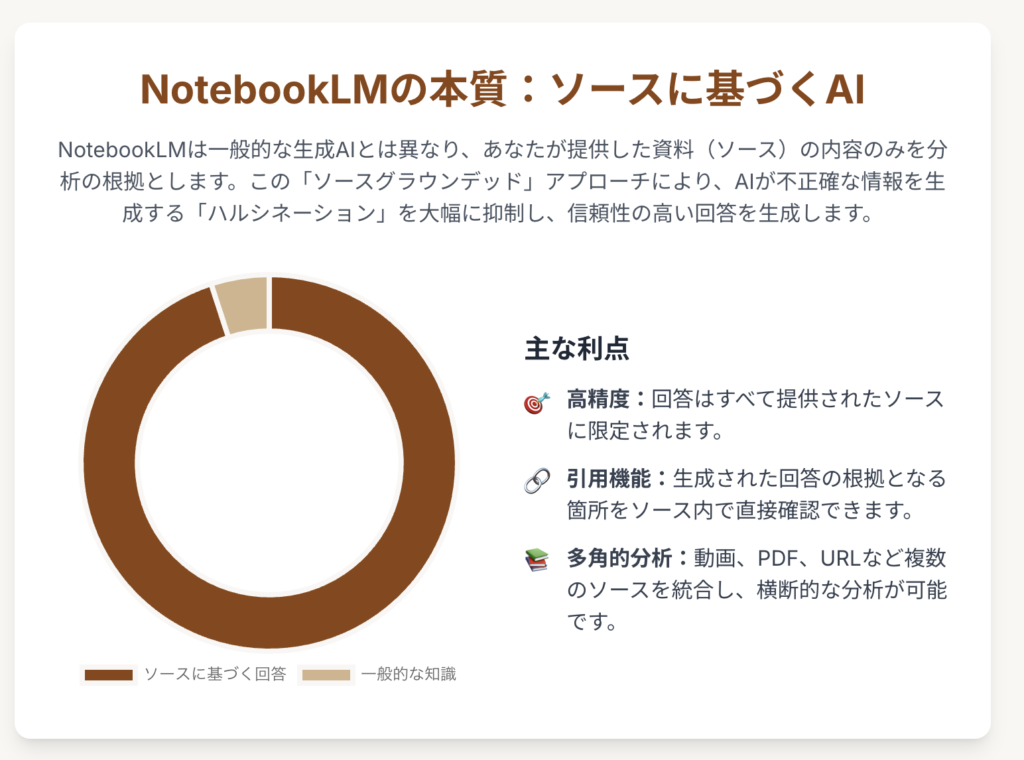

GoogleのNotebookLMを効果的に活用するためには、まずその根本的な設計思想を理解することが不可欠です。このツールは、一般的な生成AIとは一線を画す、特定の目的に特化したリサーチアシスタントとして構築されています。

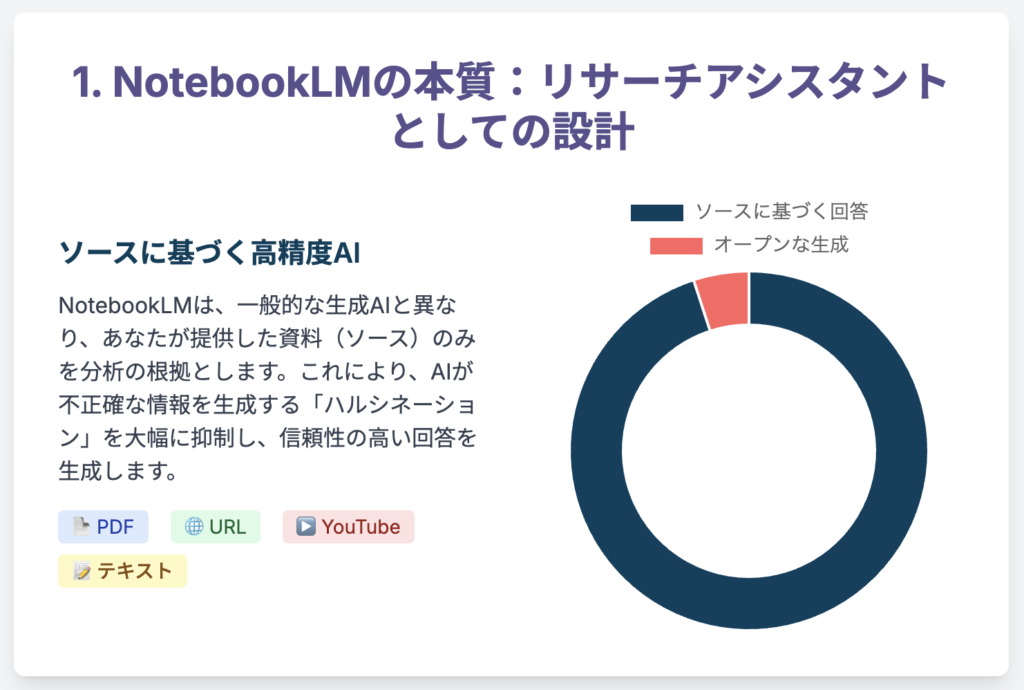

1.1 NotebookLMのパラダイム:あなた専用のリサーチアナリスト

NotebookLMは、Geminiのような汎用的な生成AIチャットボットとは異なり、「ソースグラウンデッド(情報源に基づく)」AIアシスタントとして定義されます 。これは、その主要機能が、ユーザー自身が提供した資料(ソース)の内容を理解し、統合し、分析することを目的としていることを意味します。

このアーキテクチャは、特定の情報源と深く向き合うためのツールを創出するというGoogleの意図的な設計選択の現れです。これにより、学術研究や専門的な業務において、信頼性の高い分析が可能になります 。ユーザーは「ノートブック」と呼ばれる個別の作業スペースを作成し、各ノートブックが特定のプロジェクトや研究テーマのコンテナとして機能します。それぞれのノートブックには、分析対象となる独自のソース群が格納されます 。

1.2 「ソースグラウンデッド」の利点:高精度とハルシネーションの抑制

ソースグラウンデッド・アプローチがもたらす最も重要な利点は、その応答がアップロードされた情報源の内容に厳密に限定される点にあります。これにより、広範なAIモデルで頻繁に見られる「ハルシネーション(AIが事実に基づかない情報を生成する現象)」のリスクが大幅に低減されます。

NotebookLMが生成する要約や洞察は、すべてソース資料内の特定の記述にまで遡ることが可能です。この特性は、学術的な誠実性や事実の正確性が求められる場面において、極めて重要な機能となります。本レポートの主題である動画の日本語解説においても、その出力の品質と正確性は、ソースとなる動画のテキスト情報(トランスクリプト)の品質と内容に直接的かつ不可分に結びつくことになります。

1.3 対応ソースの概要:ナレッジベースの構築

NotebookLMは、多様な形式の資料をナレッジベースとして構築できる汎用性を備えています。対応しているソースの種類は以下の通りです。

- Googleドキュメント

- Googleスライド

- ウェブページのURL

- テキストファイル

- そして本レポートの核心であるYouTube動画と音声ファイル

この多様性により、ユーザーはYouTube動画を単一の情報源としてだけでなく、関連する論文や記事と組み合わせた、リッチで多角的なナレッジベースの一部として統合的に分析することが可能になります。

第2部 NotebookLMにおける動画統合のメカニズム

このセクションでは、NotebookLMに動画ソースを追加する具体的な手順と、その内部的な処理メカニズムについて、利用可能な情報から導き出される専門的な分析を提示します。公式ドキュメントでは詳細が不足している部分 であるため、この分析はツールの効果的な活用に不可欠です。

2.1 ステップ・バイ・ステップ・ガイド:YouTube動画をソースとして追加する

以下に、ユーザーインターフェース上での具体的な操作手順を示します。

- ウェブブラウザで

notebooklm.google.comにアクセスし、Googleアカウントでログインします 。 - 新規にノートブックを作成するか、既存のノートブックを開きます。

- 画面上の「ソース」パネルを見つけ、「ソースを追加」をクリックします。

- オプションの中から「YouTube」を選択し、対象となる動画のURLを貼り付けます。

- NotebookLMが動画を処理し、ソースリストに追加するのを待ちます。処理が完了すると、動画の内容がクエリ(質問)の対象となります。

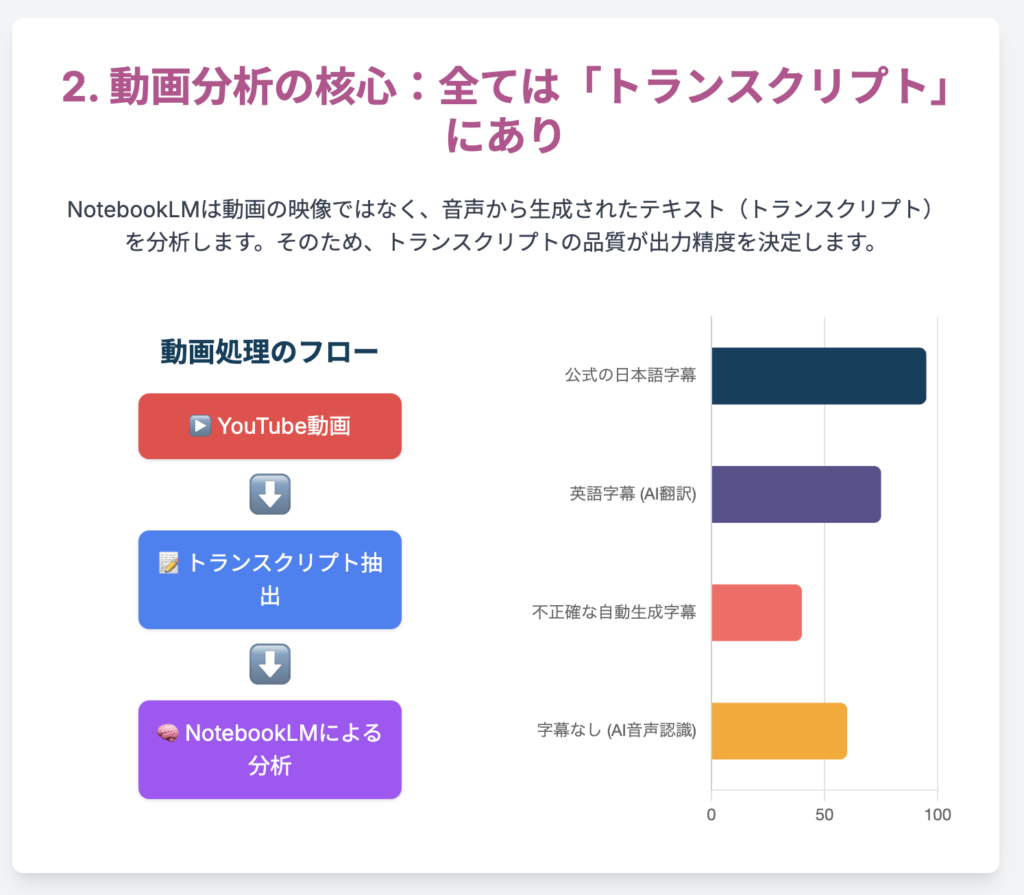

2.2 動画処理の解体:本質はトランスクリプトにあり

NotebookLMが動画をどのように処理するかについての核心的な分析は以下の通りです。現在利用可能なすべての証拠に基づくと、NotebookLMは動画の視覚情報(フレーム)を分析しているのではなく、その動画に付随する**テキスト情報(トランスクリプト)**を取り込んで処理していると結論付けられます。

この結論を裏付ける根拠は複数存在します。まず、ツールとの主要な対話形式はテキストベースのチャットです 。次に、「音声概要(Audio Overview)」 や「動画概要(Video Overview)」 といった高度な機能は、視覚的なアクションではなく、話されている内容の要約に本質的に関連しています。さらに、公式のヘルプセンターには、画像認識や視覚データ処理能力に関する言及が一切見当たりません 。したがって、NotebookLMにとって「動画ソース」とは、事実上「トランスクリプト・ソース」と同義であると理解するのが最も合理的です。

2.3 トランスクリプトの言語と品質の決定的な重要性

この「トランスクリプト第一主義」のモデルは、動画解説の品質に直接的な影響を及ぼします。ユーザーが直面するであろう状況は、主に以下の4つのシナリオに分類できます。

- シナリオ1:公式の日本語字幕付き動画。 これは理想的な状況です。NotebookLMは高品質な日本語のトランスクリプトを取り込むため、日本語での解説生成は非常にスムーズかつ正確に行われます。

- シナリオ2:英語音声・英語字幕の動画。 NotebookLMは英語のトランスクリプトを取り込みます。この場合、AIはまず英語の内容を理解し、次にそれを日本語に翻訳して解説するという2段階のプロセスを実行する必要があります。これにより、翻訳の精度という新たな変数と、それに伴う潜在的な誤差が生じます。

- シナリオ3:不正確な自動生成字幕付き動画。 これはリスクの高いシナリオです。「Garbage in, garbage out(質の低い入力からは質の低い出力しか得られない)」の原則がそのまま適用されます。ソースとなるトランスクリプトに誤りが多ければ、AIによる分析も同様に信頼性の低いものになります。

- シナリオ4:字幕のない動画。 この場合、NotebookLMはGoogleの音声認識技術を用いてリアルタイムでトランスクリプトを生成しようと試みる可能性が高いです。その精度は、動画の音声品質や言語、専門用語の有無に大きく依存します。このシナリオでは、生成される解説の正確性に特に注意が必要です。

これらのシナリオから導き出される重要な示唆は、ユーザーが直面している課題が単なる「プロンプトエンジニアリング」の問題ではなく、「ソースの準備」と「プロンプトエンジニアリング」という2つの部分からなる複合的な課題であるということです。後者の成功は、前者の品質に完全に依存しています。

第3部 日本語動画分析のためのプロンプトエンジニアリング・マスターガイド

このセクションでは、ユーザーの目的に応じて分類された、実践的なプロンプトのプレイブックを提供します。単純なコマンドから、洗練された対話型の戦略までを網羅します。

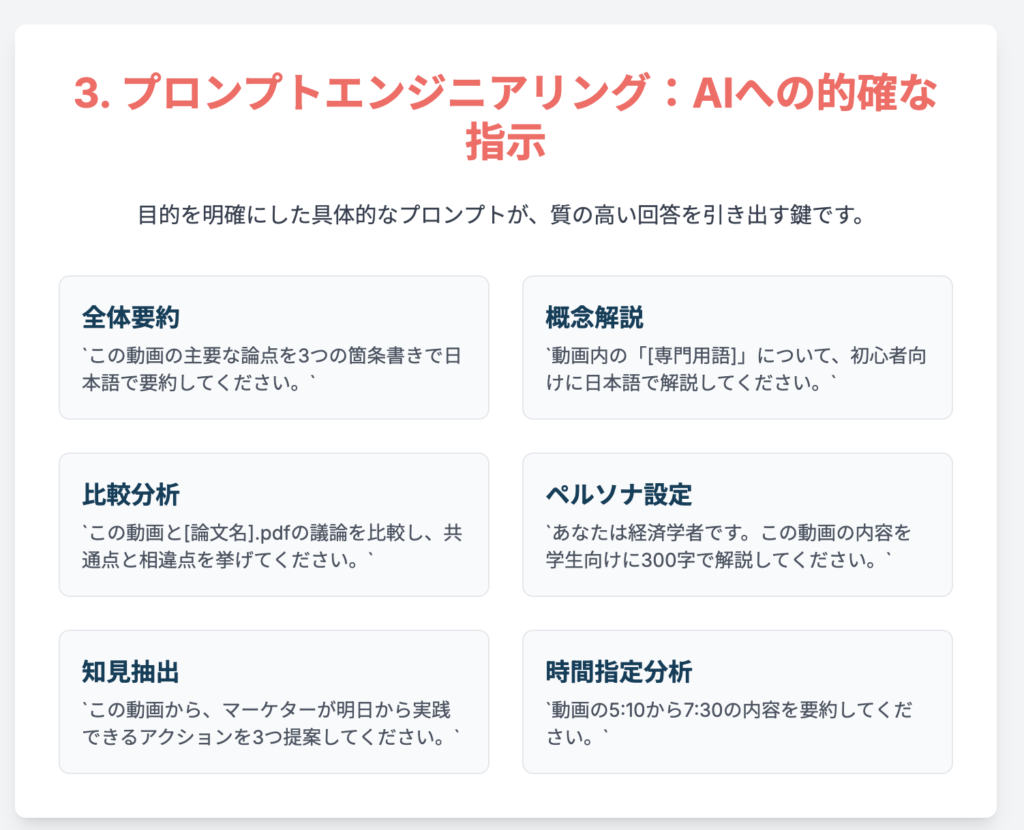

3.1 効果的なプロンプトの基本原則

NotebookLMで最良の結果を得るためには、以下の原則を意識することが重要です。

- 具体的に指示する: 「提供されたYouTube動画に基づいて…」のように、分析対象のソースを明示的に指定します。

- 役割を割り当てる: 「あなたは金融アナリストとして…」のように、AIに特定の役割を与えることで、出力のトーンや視点を制御します。

- フォーマットを定義する: 「番号付きリストで回答してください」「箇条書きを使用してください」「表を作成してください」のように、希望する出力形式を明確に指示します。

- 対話し、洗練させる: 最初の回答を出発点と捉え、追加の質問を投げかけることで、より深く掘り下げ、出力を洗練させていきます。

3.2 プロンプトエンジニアリング・マスターテーブル

以下の表は、日本語での動画解説生成における中核的なツールキットとして機能します。

| 目的 | プロンプト例 | 戦略的根拠と期待される出力 |

| 全体要約 | この動画の主要な論点を3つの箇条書きで日本語で要約してください。 | 動画内容の基本的な理解を確立します。ソースのトランスクリプトに基づいた、簡潔で高レベルな要約が出力されることが期待されます。 |

| 特定概念の説明 | 動画内で言及されている「[特定の専門用語]」について、専門家ではない人にも分かるように、日本語で詳しく解説してください。 | 特定の情報を分離し、異なる読者層のために再文脈化するAIの能力を試します。解説資料の作成に不可欠です。 |

| 時間指定分析 | 動画の5分10秒から7分30秒までの部分で話されている内容を要約し、その中心的な主張を日本語で特定してください。 | AIの注意をトランスクリプトの特定の部分に集中させます。長時間の講演やインタビューの詳細な分析に非常に有効です(トランスクリプトにタイムスタンプがある場合)。 |

| 比較分析 | この動画の内容を、ソースとして追加した[論文名].pdfの議論と比較し、共通点と相違点を日本語でリストアップしてください。 | 複数のソースを横断して統合するNotebookLMの核心的な強みを活用します 。これにより、ツールは単一ソースの要約ツールから真のリサーチアシスタントへと昇華します。 |

| ペルソナ設定による再構成 | あなたは経済学の教授です。この動画の議論を、学部生向けの講義資料の導入部として、日本語で300字程度で再構成してください。 | AIに特定のトーン、形式、語彙、詳細レベルを採用させ、高度にカスタマイズされた、即時利用可能な出力を生成します。 |

| 実用的な知見の抽出 | この動画で提示されている情報に基づき、中小企業のマーケティング担当者が明日から実践できる3つのアクションアイテムを提案してください。 | 単純な要約を超え、統合と応用へと進みます。ソース資料から実践的なステップを推論するようAIに要求します。 |

3.3 高度な対話型プロンプト戦略

NotebookLMを静的な要約ジェネレーターではなく、動的なリサーチパートナーとして活用するための対話型ワークフローの例を以下に示します。

- 最初のプロンプト:

この動画の主要なテーマを5つ挙げてください。 - フォローアップ 1:

その中で3番目のテーマについて、動画のどの部分で最も詳しく語られていますか? - フォローアップ 2:

その部分の議論を要約し、話者の主な主張とそれを裏付ける根拠を明確にしてください。 - フォローアップ 3:

その主張について、ソース内の他の論文と矛盾する点はありますか?

この一連の対話は、単一の質問で完結するのではなく、分析を段階的に深めていくアプローチを示しています。特に、最後の質問はNotebookLMの真価を発揮させるものです。このツールは、単一のドキュメントを要約するだけでなく、ノートブック内の複数のソース(例えば、YouTube動画、PDF論文、ウェブ記事)間の関連性、矛盾、そして新たな統合的知見を見つけ出すように設計されています 。したがって、最も強力な活用法は、「この動画は何を言っているか?」と問うだけでなく、「この動画の内容は、私が調査している他のすべての資料とどう関連しているか?」と問うことにあります。

第4部 限界への対処と戦略的ワークアラウンド

このセクションでは、第2部で特定された課題に正面から向き合い、具体的かつ実行可能な解決策を提供します。ツールの不完全性を認識し、それを克服する力をユーザーに与えることは、専門的なガイドの重要な役割です。

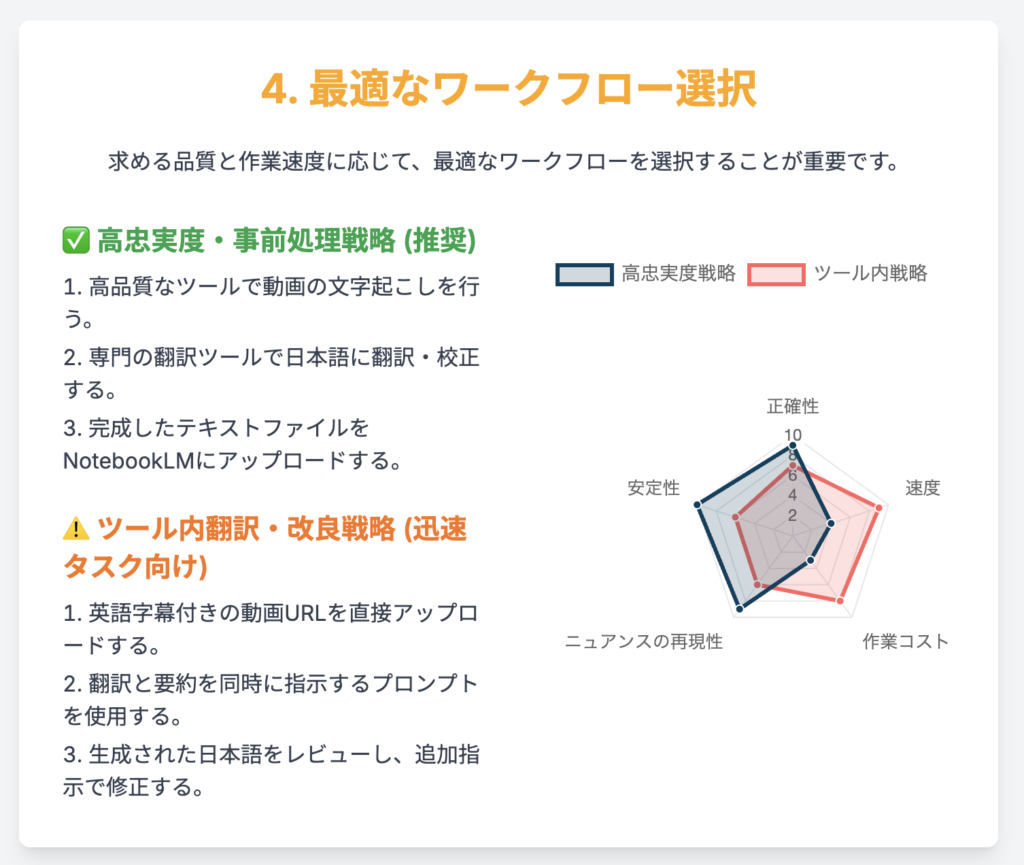

4.1 多言語対応の課題

NotebookLMが動画トランスクリプトの翻訳をどのように処理するかについて、明確な公式ドキュメントは存在しません 。このため、ツールに内蔵されたリアルタイム翻訳機能に依存することは、結果の品質にばらつきを生じさせる可能性があります。この方法は、内容の迅速な把握には適していますが、ニュアンスの正確性が求められる高度な研究には最善策とは言えません。

4.2 ワークフロー1:高忠実度・事前処理戦略(推奨)

これは、第2部の分析から導き出された最も信頼性の高いアプローチです。

- ステップ1:文字起こし。 GoogleのSpeech-to-Text APIや他の高品質な外部の音声認識サービスを利用して、ソース動画の音声から可能な限り正確なトランスクリプトを取得します。

- ステップ2:翻訳。 DeepLやGoogle翻訳APIのような専門的な翻訳ツールを使用して、英語のトランスクリプトを日本語に変換します。この段階で人間によるレビューと修正を行うことで、最大限の正確性が保証されます。

- ステップ3:アップロード。 完成した高品質な日本語トランスクリプトを、Googleドキュメントまたは

.txtファイルとしてNotebookLMにアップロードします。

利点: このワークフローは、言語的な曖昧さを完全に排除します。NotebookLMは完璧な日本語ソースを受け取るため、その処理能力の100%を分析、要約、統合に集中させることができ、結果として遥かに質の高い出力が得られます。

4.3 ワークフロー2:ツール内翻訳・改良戦略(迅速なタスク向け)

このワークフローは、完璧な正確性よりも速度が重視される場合のためのものです。

- ステップ1:アップロード。 英語字幕付きのYouTube動画を直接NotebookLMに追加します。

- ステップ2:翻訳と要約を同時に指示。

この英語の動画の内容を日本語で要約してください。のように、翻訳と分析の両方を明示的に要求するプロンプトを使用します。 - ステップ3:検証と改良。 生成された日本語の出力に、翻訳エラーや不自然な表現がないか批判的にレビューします。

その要約の2番目の文は不自然です。より自然な日本語に書き直してください。のようなフォローアッププロンプトを使用して、特定の部分を修正させます。

注意点: この方法は、微妙なニュアンスの誤りが生じやすいことを強く警告します。公式な学術文書やビジネス文書での利用には、慎重な人間による監督が不可欠です。

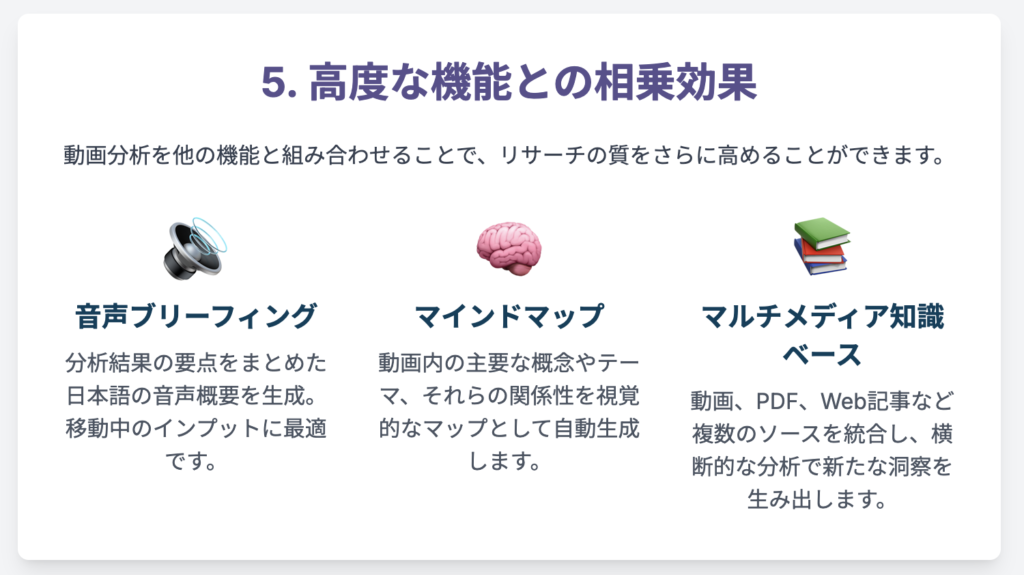

第5部 NotebookLMの高度な機能との相乗効果

最後のセクションでは、動画分析をNotebookLMの他の機能と統合し、より広範で強力なリサーチワークフローを構築する方法を示します。

5.1 動画から音声ブリーフィングへ:「音声概要」機能

NotebookLMには、ソースの要点を音声で要約する「音声概要の生成(Generate Audio Overview)」機能があります 。動画や他のソースを分析した後、ユーザーはNotebookLMに簡潔な日本語の音声ブリーフィングを生成させることができます。これは、移動中などに主要なポイントを復習するのに最適です。

プロンプト例: このノートブックの全ソース(動画を含む)から主要な結論を抽出し、5分間の日本語音声ブリーフィングを生成してください。

5.2 動画の概念を可視化:「マインドマップ」機能

「マインドマップの使用(Use Mind Maps in NotebookLM)」機能 は、ソースに基づいて概念、テーマ、およびそれらの関係性を視覚的なマップとして自動生成します。動画のトランスクリプトを処理した後、ユーザーはマインドマップを生成することで、動画の核心的な議論、それを支える論点、そしてノートブック内の他の研究資料との関連性を視覚的に探求できます。これは、ブレインストーミングや複雑な構造の理解に強力なツールとなります。

5.3 マルチメディア・ナレッジベースの構築:結論としてのベストプラクティス

NotebookLMを最大限に活用するための最終的なビジョンは、ノートブックを単一の動画の置き場所としてではなく、動的なプロジェクト空間として捉えることです。

例えば、ある新技術を研究している研究者は、以下を含むノートブックを作成することができます。

- 開発責任者による基調講演の動画(YouTubeソース)

- 公式の技術白書(PDFソース)

- その技術に関する最新のニュース記事やブログ投稿(URLソース)

- 研究者自身の会議メモ(Googleドキュメントソース)

この統合されたナレッジベースに対して、NotebookLMは以下のような複雑な問いに答える能力を発揮します。

動画でエンジニアが語ったビジョンと、技術白書に記載されている具体的な仕様との間に、どのような整合性または矛盾がありますか?最新のニュース記事の反応も踏まえて解説してください。

このような問いかけは、NotebookLMが単なる情報整理ツールではなく、異なる形式の情報を横断的に統合し、新たな洞察を生み出すための強力な分析パートナーであることを示しています。これが、動画解説生成という具体的なタスクを超えた、NotebookLMの真のポテンシャルです。

#NotebookLM動画解説 #NotebookLM #横田秀珠 #ガイド付き学習 #NotebookLMセミナー #NotebookLMコンサルタント #NotebookLM講座 #NotebookLM講習 #NotebookLM講演 #NotebookLM講師 #NotebookLM研修 #NotebookLM勉強会 #NotebookLM講習会