Googleアナリティクスで生成AI流入数を参照元で確認する方法

先程、保護者面談して

新潟に戻ってきました。

イーンスパイアの横田です。

https://www.enspire.co.jp

長男は無事に5年生へ

進級できるそうです!

次は狭き門の専攻科を

目指して頑張れ!

さて、本題です。

SEOはオワコンなのか?

これからは生成AIだ?

本当のことを解説します。

https://www.youtube.com/watch?v=1jYaaaKVtXk

Googleアナリティクスで生成AIの流入数を参照元で確認する方法

最近、SEO対策はもうオワコンなんだ…という話がX界隈で話題になっています。これからはLLMO(ラージ・ランゲージ・モデル・オプティマイゼーション)、つまりAI SEOの時代だと言われています。

例えばChatGPTで「CapCut for Businessとは」と質問すると、情報源として私のブログが引用されています。Perplexityでも同様に、私のnote記事が引用元として表示されます。

生成AIが情報源として引用 → Webアクセスが増加

検索結果ではなく、生成AIの回答内で引用・参照されることでウェブサイトへのアクセスが増えている現象をAI SEOと呼んでいます。

👉 Google アナリティクスでの確認方法:

| 参照元 | アクセス数 | 備考 |

|---|---|---|

| 88,000+ | 検索エンジンからの流入が圧倒的 | |

| 📱 Facebook合計 | 2,200+ | facebook.com + l.facebook.com + m.facebook.com |

| 🐦 X (Twitter) | 1,500+ | t.co(短縮URL)からの流入 |

| 📺 YouTube | 1,300+ | Organic Videoとして計測 |

| 🧵 Threads | 520+ | SNSの中では少数派 |

| 🤖 ChatGPT | 466 | 注目生成AIからの流入開始 |

| 🔎 Perplexity | 385 | ChatGPTに続く生成AI参照元 |

| 🛍️ 楽天検索 | 267 | websearch.rakuten.co.jp |

| 🤖 Gemini | 26 | ChatGPTと比較して少ない |

アクセス数: 466

生成AI市場での先行優位を確立

アクセス数: 26

Googleの危機感の原因に

Googleにとっての危機:ChatGPTなどの生成AIによって検索エンジンを使わずにアクセスが奪われる現象が始まっています。まだ全体からすれば些細な数字ですが、Googleの収益モデルである広告収入に影響する可能性があります。

特に注目すべき点:

- 🔸 既存サイト:従来のSEO対策に加えて生成AI対策も必要に

- 🔸 新規サイト:生成AIファーストの集客戦略も選択肢に

- 🔸 Googleの対応:Geminiの強化と広告モデルの模索

1. まずはGoogleアナリティクスで自分のサイトの「セッション参照元」をチェック

2. ChatGPTやPerplexityなどの生成AIからの流入を確認

3. 生成AIに引用・参照されやすいコンテンツ作りを考える

4. 従来のSEO対策と並行してLLMO対策を進める

5. 情報は随時更新されるのでブログをブックマーク!

AI SEO(LLMO)に関するニュース(順次追記・随時更新)

2025.4.11

検索エンジンの「一強時代」に変化の兆し──生成AI・SNS・動画との使い分けが拡大

https://mediareach.co.jp/blog/digital-search-behavior-2025

2025.3.7

グーグル「AIによる概要」で検索トラフィックが増えるケースと減るケース

https://webtan.impress.co.jp/e/2025/03/07/48750

2025.3.7

Googleローカル検索で「多様性アップデート」が強まっている?

https://webtan.impress.co.jp/e/2025/03/07/48750

2025.3.6

「Google検索」で「AI Mode」を試験運用–「Gemini 2.0」が検索クエリーに回答

https://japan.zdnet.com/article/35230121/

2025.3.6

Google検索、「AIによる概要」に「Gemini 2.0」導入、「AI Mode」実験開始

https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2503/06/news116.html

2025.3.6

グーグル、チャットで検索する新機能「AIモード」を実験開始–AI概要はGemini 2.0に

https://japan.cnet.com/article/35230120/

2025.3.6

Google、AIを使った高度な検索機能「AI Mode」。一部ユーザーへ試験的に提供

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1668510.html

2025.3.6

Google検索に「AIモード」登場 “AI回答”さらに拡張へ

https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1668103.html

2025.3.6

AI概要の拡張とAIモードの導入

https://blog.google/products/search/ai-mode-search/

Googleアナリティクスで生成AIの流入数を参照元で確認する方法

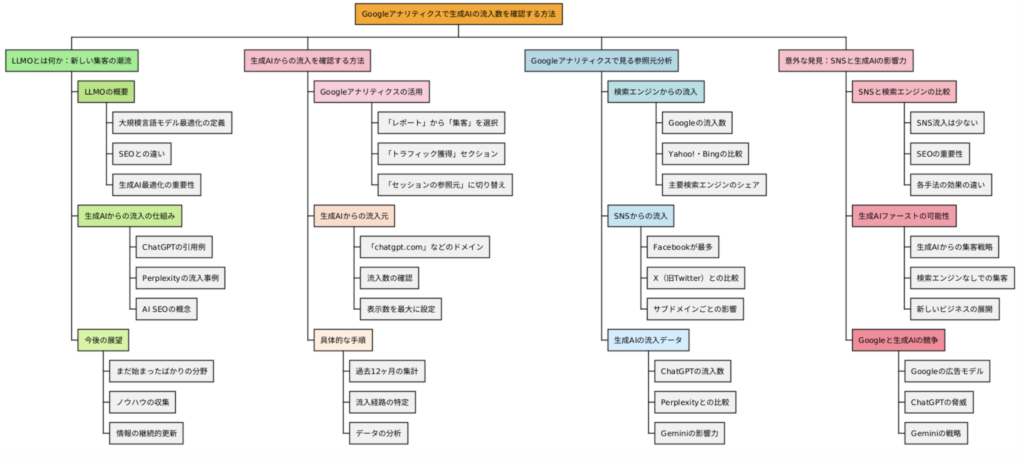

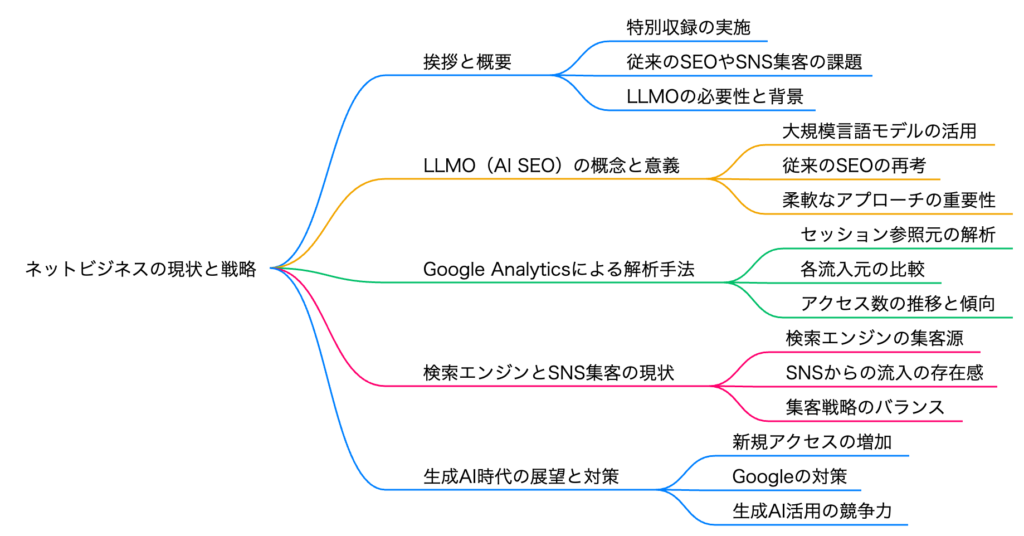

LLMO(Large Language Model Optimization)対策の重要性について解説している。従来のSEO対策に加え、ChatGPTやPerplexityなどの生成AIからのウェブアクセスが新たな流入経路として注目されている。Googleアナリティクスのセッションデータによれば、検索エンジンからのアクセスが依然として主流だが、生成AIからのアクセスも確実に増加傾向にある。生成AIファーストの時代に向けて、新たな対策が必要になりつつある。

- はじめに

- LLMOとは何か:新しい集客の潮流

- 生成AIからの流入を確認する方法

- Googleアナリティクスで見る参照元分析

- 意外な発見:SNSと生成AIの実際の影響力

- おわりに

- よくある質問

はじめに

インターネットの世界は常に進化し続けており、ビジネスの成功には最新のトレンドを把握することが欠かせません。かつてウェブサイトへの集客といえばSEO対策が王道でしたが、今、新たな潮流が生まれつつあります。それが「LLMO(Large Language Model Optimization)」、別名「AI SEO」です。SNSの登場時に「SEOの時代は終わる」と言われたのと同様に、生成AIの台頭により「SEOはオワコン」という声が聞こえ始めています。しかし、実際のところはどうなのでしょうか?本日は春分の日という祝日に、今まさに始まりつつある新しい集客方法について、具体的なデータを基にお話しします。ChatGPTやPerplexityなどの生成AIからのアクセスがどれほど増えているのか、そしてウェブサイト運営者はこの変化にどう対応すべきなのか。LLMO対策の第一歩として、まずはGoogleアナリティクスを使って現状を把握するところから始めましょう。

LLMOとは何か:新しい集客の潮流

LLMO(Large Language Model Optimization)とは、大規模言語モデル最適化の略称です。従来のSEO対策がGoogleなどの検索エンジンからの流入を最適化するものだったのに対し、LLMOはChatGPTやPerplexityなどの生成AIからの流入を最適化することを目指します。

具体的に何が起きているのかを理解するために、実例を見てみましょう。例えばChatGPTで「CapCut for Businessとは」と質問すると、回答の中に情報源として私のブログが引用されることがあります。同様に、Perplexityでも質問すると、私のnote記事が情報源として表示され、そこからリンクをクリックすることで私のブログにアクセスできるようになっています。

つまり、検索エンジンからの流入ではなく、生成AIが提供する回答の中に自分のウェブサイトが情報源として引用されることで新たな流入経路が生まれているのです。これがAI SEOと呼ばれる新しい集客方法の始まりです。

まだ始まったばかりの分野ですので、私自身もさまざまなノウハウを集めている段階です。今後も随時情報を更新していきますので、興味のある方はこのブログ記事をブックマークしておくことをおすすめします。

生成AIからの流入を確認する方法

それでは、実際にどのくらいの流入が生成AIからあるのかを確認してみましょう。Googleアナリティクスを使って、セッション参照元のデータを分析します。

Googleアナリティクスで確認する手順は以下の通りです:

- Googleアナリティクスを開く

- 左メニューの「レポート」(四角アイコン)をクリック

- レポートメニューから「集客」を選択

- 「トラフィック獲得」に進む

- 集計期間を設定(ChatGPT Searchが始まって以降の期間、例えば過去12ヶ月)

- 「セッションのメインのチャンネル」から「セッションの参照元」に切り替える

- 表示数を最大(250件)に設定

これで、どのウェブサイトやサービスからの流入があるのかを詳細に確認することができます。生成AIからの流入は、「chatgpt.com」や「perplexity.ai」などのドメインとして表示されます。

Googleアナリティクスで見る参照元分析

参照元データを分析してみると、いくつかの興味深い発見がありました。まず、検索エンジンからの流入が圧倒的に多いことが確認できます。私の場合、Googleからの流入が88,000件と最も多く、次いでYahoo!、Bingと続きます。

SNSからの流入を見てみると、意外なことに、Facebookからの流入が最も多いことがわかりました。Facebookからの流入はサブドメインによって分かれており(facebook.com、l.facebook.com、m.facebook.com)、合計すると約2,200件になります。これはXの1,521件よりも多く、SNS流入の中ではトップであることが判明しました。

そして注目すべきは、参照元ランキングの11位にchatgpt.comが、その次にperplexity.aiが登場していることです。ChatGPTからは約466件、Perplexityからは約500件の流入があります。これは検索エンジンの88,000件と比べればまだ少ないものの、明確に新しい流入経路ができていることを示しています。

さらに興味深いのは、Googleの生成AIであるGeminiの位置づけです。ChatGPTが466件の流入をもたらしているのに対し、Geminiからの流入はわずか26件にとどまっています。この差がGoogleにとって脅威となっているのです。

意外な発見:SNSと生成AIの実際の影響力

このデータから見えてくる重要な事実があります。多くの人がSNSでの集客活動に力を入れていますが、実際の流入数を見ると、検索エンジンからの流入と比較してSNSからの流入は「大したことない」という現実です。検索エンジン対策がダントツで重要であることが数字から明確に示されています。

しかし、これは私の場合であり、平均的な数値ではありません。SNSからの集客が主である方もいるでしょう。ただし、それはおそらくSEO対策を行っていないためであり、両方を行えば検索エンジンからの流入が主となるケースが多いと考えられます。

今後、「生成AIファースト」という考え方が生まれ、新規ビジネスを立ち上げる際に生成AIからの集客を最初に考える時代が来るかもしれません。GoogleやSNSの対策をしなくても、生成AIの対策だけで十分な集客ができる可能性もあります。

また、楽天検索やドコモ検索、Duck Duck Goなど、主要検索エンジン以外からの流入も確認できました。多様な検索経路が存在することも覚えておくべきでしょう。

このような状況において、GoogleがChatGPTに対抗してGeminiを展開しているのも理解できます。GoogleはChatGPTによって検索シェアを奪われることを恐れています。Googleの収益モデルの大部分は広告であり、検索利用者が減少すれば広告収入も減少するからです。

おわりに

デジタルマーケティングの世界は常に変化しており、LLMOという新しい概念もその一環です。本日のデータ分析から、生成AIからの流入がまだ全体の一部分に過ぎないものの、確実に存在し始めていることが明らかになりました。SEOが完全に「オワコン」になったわけではなく、依然として検索エンジンからの流入が主流であることも確認できました。しかし、ChatGPTやPerplexityなどの生成AIからの新たな流入経路が形成されつつあり、これを無視することはできません。今後は従来のSEO対策と並行して、LLMO対策も視野に入れるべきでしょう。具体的な対策方法については、ネットビジネス研究会のセミナーなどで随時情報を提供していく予定です。皆さんも、自分のウェブサイトのGoogleアナリティクスで参照元を確認し、生成AIからの流入がどの程度あるのか把握することから始めてみてください。デジタルマーケティングは常に先を見据え、新しい技術やトレンドに対応していくことが成功の鍵となります。LLMOという新しい波に乗り遅れないよう、今から準備を始めましょう。

よくある質問

Q1: LLMOとSEOの違いは何ですか?

A1: SEO(検索エンジン最適化)が従来の検索エンジンからの流入を最適化するのに対し、LLMO(大規模言語モデル最適化)はChatGPTやPerplexityなどの生成AIからの流入を最適化します。情報源として自分のウェブサイトが引用されることで訪問者を増やす点が特徴です。

Q2: 現時点でLLMO対策は本当に必要ですか?

A2: 現状では生成AIからの流入は全体の一部に過ぎませんが、確実に増加傾向にあります。将来的な流入増加に備えて、今から対策を考え始めることは重要です。特に新規ビジネスを立ち上げる場合は「生成AIファースト」という考え方も検討する価値があります。

Q3: LLMO対策の具体的な方法を教えてください。

A3: LLMO対策はまだ発展途上の分野ですが、基本的には信頼性の高い情報を提供し、明確な構造化データを実装すること、専門性を示すコンテンツを作成することなどが重要です。具体的な手法はネットビジネス研究会のセミナーなどで随時紹介していく予定です。

Q4: 従来のSEO対策はもう不要になりますか?

A4: 決してそんなことはありません。データが示す通り、依然として検索エンジンからの流入が主流です。LLMO対策は従来のSEO対策に取って代わるものではなく、補完するものとして考えるべきです。両方の対策を並行して行うことが最も効果的です。

Q5: 生成AIからの流入を増やすには何が重要ですか?

A5: 生成AIは信頼性の高い情報源を優先的に引用する傾向があります。そのため、専門性・信頼性・権威性(E-E-A-T)を示すコンテンツの作成、明確な事実や統計データの提示、適切な引用元の記載などが重要です。また、生成AIが理解しやすいように構造化されたコンテンツも効果的でしょう。

詳しくは15分の動画で解説しました。

https://www.youtube.com/watch?v=w1l4OG1muU0

0:00 👋 番組の導入とLLMO/AISEO対策の紹介

1:07 🔍 ChatGPTとPerplexityでの自分のブログ引用例

2:17 📊 Googleアナリティクスでのセッション参照の確認方法

3:24 📈 Googleアナリティクスの集客レポートの見方

4:31 🔄 メディア別セッション参照の詳細確認手順

5:40 📱 SNSからの流入分析(Facebook、X、YouTube)

6:49 🤖 生成AI(ChatGPT、Perplexity)からの流入状況

7:57 📉 SEO vs SNS集客の比較と生成AIファーストの考え方

9:03 🚀 生成AIファースト戦略と新規事業立ち上げの可能性

10:14 🔎 その他の検索エンジン(楽天検索、DuckDuckGo)の流入状況

11:28 🏆 ChatGPTとGeminiの比較とGoogleの危機感

12:37 💰 Googleのビジネスモデルと生成AIの影響

13:45 📚 LLMO対策セミナーの案内と今後の展開

14:49 👋 まとめと締めくくり

上記の動画はYouTubeメンバーシップのみ

公開しています。詳しくは以下をご覧ください。

https://yokotashurin.com/youtube/membership.html

YouTubeメンバーシップ申込こちら↓

https://www.youtube.com/channel/UCXHCC1WbbF3jPnL1JdRWWNA/join

Googleアナリティクスで生成AIの流入数を参照元で確認する方法

🤖 LLMO(AI SEO)

大規模言語モデル最適化(Large Language Model Optimization)の略称。従来のSEO対策に代わる、生成AIからの流入を最適化する新しい対策手法。生成AIの回答内で自社サイトが引用されることを目指す戦略。

🔍 生成AIからのアクセス

ChatGPTやPerplexityなどの生成AIが情報源として特定のWebサイトを引用することで生まれる新たな流入経路。従来の検索エンジンとは異なるルートでのトラフィック獲得方法。

📊 Googleアナリティクス

Webサイトのアクセス解析ツール。セッション参照元などの詳細なトラフィックデータを確認できる。生成AIからの流入も参照元として表示される。

🌐 検索エンジンファースト

Googleなどの検索エンジンからのアクセスを最優先に考える従来の集客戦略。依然としてWebサイト流入の主要経路となっている。

💬 ChatGPT

OpenAIが開発した対話型AI。情報提供の際に参照元としてWebサイトを引用することがあり、新たな流入経路として注目されている。

🧠 Perplexity

情報検索に特化した生成AI。質問への回答時に情報源としてWebサイトを引用するため、新たなトラフィック獲得チャネルとなっている。

📱 生成AIファースト

生成AIからの流入を最優先に考える新しい集客戦略の考え方。従来のSEOやSNSファーストに続く、次世代の集客アプローチ。

📈 トラフィック獲得

Webサイトへの訪問者を増やすための施策。検索エンジン、SNS、そして新たに生成AIからの流入経路が重要になっている。

🔄 セッション参照元

Googleアナリティクスで確認できるウェブサイト訪問者の流入経路データ。検索エンジン、SNS、生成AIなど様々な参照元が表示される。

🌱 新規集客戦略

新しいサービスや企業立ち上げ時の集客方法。生成AIの対策をしっかり行うことで、検索エンジンやSNSに頼らない新たな集客が可能になる可能性がある。

超要約1分ショート動画こちら↓

https://www.youtube.com/shorts/VvO2yPOjjb4

Googleアナリティクスで生成AIの流入数を参照元で確認する方法

従来のSEO/SNS集客の課題を踏まえ、対話型生成AI時代におけるLLMO(AI SEO)の必要性が示唆された。LLMOは、大規模言語モデルを活用し、独自性のある最適化されたコンテンツで柔軟な集客を目指す。Google Analyticsによる解析では、生成AI経由のアクセス状況を把握し、他の流入元と比較することで効果測定が可能となる。検索エンジンとSNSは依然重要な集客源だが、ChatGPTなどの生成AIサービスの影響で新たなアクセス経路が生まれ、従来の広告モデルやSEO手法の見直しが迫られている。今後は、質の高いコンテンツ強化、生成AIとの連携、新たな収益源の開拓、そして包括的な集客戦略が重要となる。

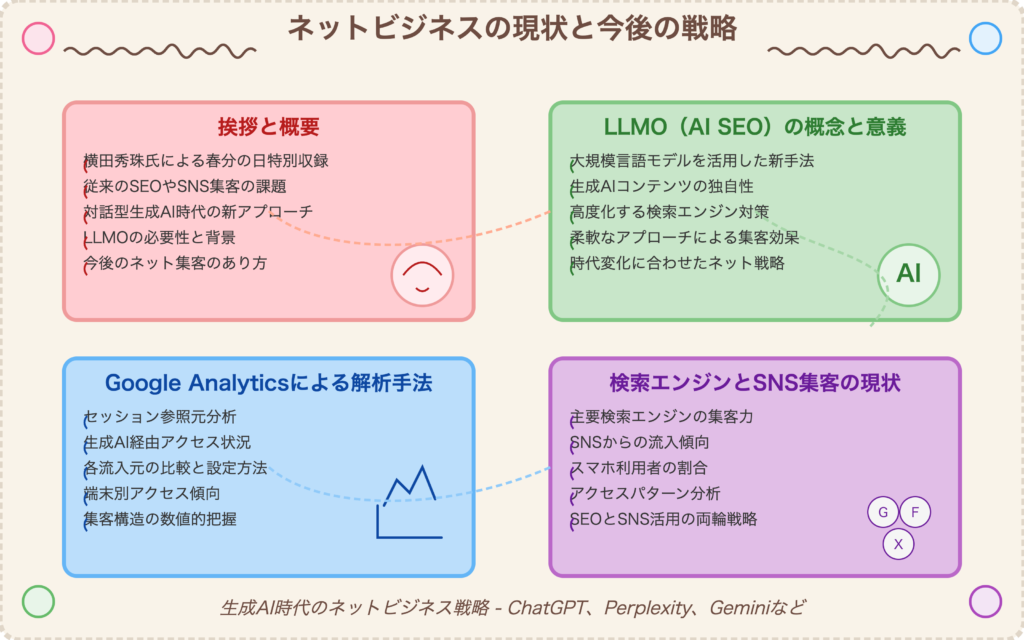

1. 挨拶と概要

祝日の春分の日に、ネットビジネスの最前線で活躍される横田秀珠氏による貴重な特別収録が実現しました。本収録では、長年にわたり多くの企業や個人事業主の集客戦略を支援してきた横田氏が、従来のSEO(検索エンジン最適化)やSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)集客が直面している課題を鋭く指摘し、その上で、対話型生成AI技術が急速に進化する現代において不可欠となる新たなアプローチ、すなわちLLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)の概念とその必要性について深く掘り下げた解説が行われました。

従来のネット集客は、特定のキーワードでの検索順位向上を目指すSEOや、SNS上での情報発信による認知度向上に重点が置かれてきました。しかし、アルゴリズムの複雑化やユーザーの検索行動の多様化、そしてSNSの飽和状態などにより、これらの手法だけでは十分な効果を得ることが難しくなってきています。また、コンテンツの量産や過度なキーワードの詰め込みといった手法は、ユーザー体験を損なうだけでなく、検索エンジンからの評価を下げるリスクも孕んでいます。

このような状況を踏まえ、横田氏は、これからのネット集客においては、単に検索エンジンのルールに適合するだけでなく、ユーザーの意図を深く理解し、質の高い情報を提供することの重要性を強調します。そして、それを実現するための鍵となるのが、LLMOという新たな概念です。LLMOは、大規模な言語モデルが持つ高度な自然言語処理能力を活用し、ユーザーの検索意図や潜在的なニーズに応じた、より自然で質の高いコンテンツを生成し、最適化していくアプローチです。この技術により、企業はより柔軟かつ効果的にターゲット顧客にリーチし、エンゲージメントを高めることが可能になると横田氏は解説します。

今回の特別収録は、今後のネット集客がどのように変貌を遂げていくのか、そして企業や個人がどのような戦略を立てるべきなのかについて、具体的な方向性を示唆する貴重な機会となるでしょう。横田氏の洞察に満ちた解説は、従来の集客手法に限界を感じている方々や、新たなテクノロジーを活用した集客戦略に関心のある方々にとって、必見の内容と言えます。対話型生成AI時代の到来は、ネットビジネスのあり方を根底から変える可能性を秘めており、今回の収録はその変化の潮流をいち早く捉え、未来の集客戦略を考える上で重要な示唆を与えてくれるはずです。

2. LLMO(AI SEO)の概念と意義

LLMO(Large Language Model Optimization)とは、その名の通り、大規模な言語モデル(LLM)を核とした、全く新しい概念のSEO(検索エンジン最適化)手法です。従来のSEOが、主にキーワードの最適化、被リンクの獲得、テクニカルな要素の調整といった、検索エンジンのアルゴリズムに適合させることに重点を置いていたのに対し、LLMOは、生成AIが持つ高度な自然言語処理能力とコンテンツ生成能力を最大限に活用することで、ユーザーにとって価値の高い、独自性のあるコンテンツを創出し、集客効果を高めることを目指します。

生成AIの進化により、人間が書いたような自然で質の高い文章を自動的に生成することが可能になりました。LLMOでは、この生成AIの能力を駆使し、単にキーワードを羅列するだけでなく、ユーザーの検索意図を深く理解し、それに応える包括的で詳細な情報を提供できるコンテンツを生成します。これにより、検索エンジンの評価を高めるだけでなく、ユーザーエンゲージメントの向上、ひいてはコンバージョン率の向上にも繋がる可能性があります。

LLMOの重要な特徴の一つは、その柔軟なアプローチです。従来のSEOでは、特定のキーワードでの上位表示を目指すために、コンテンツの内容や構成が制約されることも少なくありませんでした。しかし、LLMOでは、生成AIが多様なトピックや文体を扱うことができるため、より自由な発想で、ユーザーの潜在的なニーズに応えるコンテンツを創造することが可能です。例えば、特定の製品やサービスに関する直接的な情報だけでなく、それに関連する背景知識や活用方法、比較情報などを包括的に提供することで、ユーザーの疑問を解消し、信頼感を醸成することができます。

また、LLMOは、コンテンツの独自性を高める上でも重要な役割を果たします。大量の情報を学習した生成AIは、既存の情報を単に焼き直すのではなく、それらを組み合わせたり、新たな視点を加えたりすることで、オリジナリティの高いコンテンツを生み出すことができます。これは、情報過多な現代において、他社との差別化を図り、ユーザーの注目を集めるために不可欠な要素となります。

さらに、LLMOは、ネット戦略全体における重要性を再認識させてくれます。単に検索順位を上げるだけでなく、ユーザーに価値を提供し、長期的な関係性を構築することこそが、持続可能なネットビジネスの鍵となります。LLMOは、そのための強力なツールとなり得るのです。生成AIを活用したコンテンツ制作と最適化は、時間や労力の削減にも繋がり、より戦略的なマーケティング活動に注力することを可能にします。

このように、LLMOは、従来のSEOの枠組みを超え、生成AIの力を活用することで、よりユーザー中心の、より効果的な集客戦略を実現するための新たな道筋を示すものです。これからのネットビジネスにおいては、LLMOの概念を理解し、適切に活用していくことが、競争優位性を確立するための重要な要素となるでしょう。

3. Google Analyticsによる解析手法

ネットビジネスにおける効果測定と改善において、Google Analyticsは不可欠なツールです。特に、LLMO(AI SEO)のような新しい集客手法の効果を正確に評価するためには、Google Analyticsを活用した詳細な解析が求められます。ここでは、セッションの参照元データに着目し、生成AI経由のアクセス状況をどのように解析していくかについて解説します。

まず、Google Analyticsにログインし、「レポート」メニューから「集客」>「トラフィック獲得」を選択します。このレポートでは、ウェブサイトへの流入元(チャネル)が一覧表示され、それぞれの流入数(セッション数)、ユーザー数、エンゲージメント率、コンバージョン数などを把握することができます。

LLMOの効果を測定する上で重要なのは、生成AIを経由したアクセスを特定し、そのパフォーマンスを他の流入元と比較することです。初期段階では、生成AIが生成したコンテンツに誘導するリンクからのアクセスが、どのチャネルに分類されるかを確認する必要があります。一般的には、「オーガニック検索」や「参照」として分類されることが多いですが、リンクの設置方法や生成AIのプラットフォームによっては異なる場合があります。

もし、生成AIからのアクセスが「参照」として分類される場合、レポートの表にある「参照元」の項目を確認することで、具体的な参照元ドメインを知ることができます。例えば、特定の生成AIサービスやプラットフォームからのアクセスであれば、そのドメイン名が表示されます。また、「オーガニック検索」として分類される場合は、実際にどのようなキーワードで検索されて流入してきたのかを、「オーガニック検索キーワード」レポートで確認することができます。

より詳細な分析を行うためには、Google Analyticsのセグメント機能を活用することが有効です。例えば、「参照元に特定の生成AIサービスのドメインを含む」という条件でセグメントを作成することで、生成AI経由のアクセスのみを抽出し、そのユーザーの行動パターン(滞在時間、閲覧ページ数、コンバージョン率など)を他の流入元と比較することができます。

また、流入元の比較だけでなく、アクセス数の推移を時系列で把握することも重要です。LLMOの施策を実施した前後で、生成AI経由のアクセス数や全体的なアクセス数にどのような変化があったのかを確認することで、施策の効果を定量的に評価することができます。Google Analyticsのレポート画面上部にある日付範囲を変更することで、任意の期間のデータを比較することが可能です。

さらに、ユーザーがどのようなデバイス(PC、スマートフォン、タブレット)からアクセスしているかの傾向を把握することも、LLMO戦略を最適化する上で役立ちます。例えば、生成AIが提供する情報がモバイルユーザーにとって見やすい形式になっているか、スマートフォンからのアクセスが多い場合はモバイルフレンドリーなデザインやコンテンツになっているかなどを確認し、改善に繋げることができます。デバイス別のレポートは、「ユーザー」>「テクノロジー」>「デバイス」で確認できます。

これらのGoogle Analyticsを用いた解析を通じて、LLMOがウェブサイトのトラフィックやユーザー行動にどのような影響を与えているのかを詳細に把握し、データに基づいた改善策を実行していくことが、生成AI時代のネットビジネス戦略において不可欠となります。定期的なデータ分析とそれに基づくPDCAサイクルを回すことで、LLMOの効果を最大化し、持続的な成長を実現していくことができるでしょう。

4. 検索エンジンとSNS集客の現状

現在のネットビジネスにおいて、検索エンジンとSNSは依然として二大巨頭の集客チャネルとしての役割を担っています。主要な検索エンジンであるGoogle、Yahoo! JAPAN、Bingは、ユーザーが知りたい情報を能動的に検索する際に利用されるため、明確なニーズを持つ潜在顧客に効率的にリーチできる強力なツールです。これらの検索エンジンからの流入は、一般的にコンバージョン率が高い傾向にあり、ビジネスの根幹を支える重要なトラフィックソースとなっています。

特にGoogleは、世界的に圧倒的なシェアを誇り、その検索アルゴリズムは常に進化を続けています。SEO(検索エンジン最適化)は、ウェブサイトが検索結果の上位に表示されるように対策する取り組みであり、多くの企業が専門の担当者を配置したり、外部の専門業者に委託したりして、その重要性を認識し、積極的に取り組んでいます。検索エンジンのアルゴリズムは、コンテンツの質、ウェブサイトの構造、ユーザー体験など、多岐にわたる要素を評価するため、網羅的かつ継続的な対策が求められます。

一方、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)は、Facebook、X(旧Twitter)、Instagram、YouTube、LINEなど、多様なプラットフォームが存在し、それぞれ異なる特性とユーザー層を持っています。SNSは、情報を拡散させる力に優れており、ブランド認知度の向上、ファンコミュニティの形成、顧客とのエンゲージメント強化などに大きく貢献します。また、特定の興味や関心を持つユーザーに対して、ピンポイントで情報を届けることができるターゲティング広告の機能も提供されており、効率的な集客手段の一つとして活用されています。

Facebookは、幅広い年齢層のユーザーに利用されており、詳細なターゲティング設定が可能であるため、多くの企業が広告プラットフォームとして活用しています。Xは、リアルタイム性の高い情報発信やユーザーとの双方向のコミュニケーションに適しており、速報性のある情報やキャンペーンの告知などに利用されます。Instagramは、視覚的なコンテンツ(画像や動画)に特化しており、ファッション、美容、食品など、ビジュアル訴求力の高い商材との相性が良いとされています。YouTubeは、動画コンテンツを通じて、製品やサービスの詳細な説明やデモンストレーションを行うことができ、深い理解と共感を促す効果が期待できます。

スマートフォンの普及率は依然として高く、多くのユーザーがモバイルデバイスを通じてインターネットにアクセスしています。そのため、ウェブサイトやコンテンツは、PCだけでなく、スマートフォンやタブレットなど、様々なデバイスで快適に閲覧できるレスポンシブデザインに対応することが不可欠です。また、アクセスパターンも多様化しており、通勤時間や休憩時間など、細切れの時間を利用して情報を収集するユーザーが増えています。

このような状況を踏まえ、ネットビジネスにおいては、SEO対策による検索エンジンからの安定的な流入を確保しつつ、SNSを活用してブランドの認知度向上や顧客との関係構築を図る、バランスの取れた集客戦略が重要となります。それぞれのプラットフォームの特性を理解し、ターゲット顧客に合わせた適切なコンテンツとコミュニケーション戦略を展開していくことが、効果的な集客を実現するための鍵となるでしょう。今後は、これらの既存の集客チャネルに加えて、後述する生成AIを活用した新たなアプローチをどのように組み合わせていくかが、ネットビジネスの成否を左右する重要な要素となると考えられます。

5. 生成AI時代の展望と対策

近年、ChatGPTやPerplexity AIをはじめとする高度な生成AIサービスの登場は、インターネットの利用状況に大きな変化をもたらしつつあります。これらのAIサービスは、ユーザーの質問に対して自然で詳細な回答を瞬時に生成する能力を持ち、情報検索の新しい形として急速に普及しています。その結果、従来の検索エンジンの利用方法にも影響が出始め、生成AIサービスを経由してウェブサイトにアクセスする新しい流入経路が生まれつつあります。

Googleもこの潮流に対応するため、独自の対話型AI「Gemini」(旧Bard)を開発し、検索エンジンとの統合を進めています。これにより、ユーザーは検索結果だけでなく、AIによって生成された要約や回答を直接得られるようになり、情報収集の効率が格段に向上すると期待されています。しかし、この変化は、従来の検索エンジンの広告収入モデルやSEOの手法に大きな見直しを迫る可能性を秘めています。

これまで、多くのウェブサイトは、検索エンジンの検索結果ページに表示される広告収入や、検索上位表示によるオーガニック検索からの流入を主な収益源としてきました。しかし、生成AIが検索クエリに対する直接的な回答を提供するようになると、ユーザーが個々のウェブサイトを訪れる機会が減少し、従来の広告モデルやSEOの効果が低下する可能性があります。

このような状況を踏まえ、企業は今後のネット集客戦略において、生成AIの存在を無視することはできません。まず、自社のウェブサイトやコンテンツが、生成AIの学習データとしてどのように扱われるのか、そして、生成AIが生成する回答にどのように関連付けられるのかを理解する必要があります。

一つの対策として考えられるのは、生成AIが引用元として示す可能性のある、信頼性の高い、質の高いコンテンツを強化することです。専門性の高い情報や独自のデータ、深い洞察を含むコンテンツは、生成AIの回答の根拠となりやすく、そこから自社サイトへの誘導を促すことができるかもしれません。

また、生成AIとの直接的な連携も視野に入れるべきでしょう。例えば、自社の製品やサービスに関する質問に特化したチャットボットを開発したり、生成AIを活用して顧客サポートを自動化したりすることで、新たな顧客接点を創出し、ユーザー体験を向上させることができます。

さらに、従来の広告収入モデルに依存しない新たな収益源の開拓も重要になります。サブスクリプションモデルやコンテンツ販売、オンラインコミュニティの運営など、ユーザーに直接価値を提供するビジネスモデルへの転換を検討する必要があります。

生成AIの進化は、企業の新規事業展開においても大きなチャンスをもたらします。例えば、特定の分野に特化した情報を提供するAIサービスを開発したり、生成AIを活用した新しいコンテンツ制作ツールやマーケティング支援ツールを提供したりすることが考えられます。

ネット集客戦略においては、SEO、SNS、そして生成AIを組み合わせた、より包括的で柔軟なアプローチが求められます。生成AIの動向を常に注視し、新しい技術やプラットフォームを積極的に取り入れながら、自社のビジネスモデルやターゲット顧客に最適な戦略を構築していくことが、今後の競争を勝ち抜くための鍵となるでしょう。生成AI時代においては、単に情報を発信するだけでなく、ユーザーのニーズを深く理解し、AIと共存しながら価値を提供していく姿勢が不可欠となります。

#AISEO #LLMO #横田秀珠 #LLMOコンサルタント #LLMOセミナー #LLMO講座 #LLMO講師 #LLMO講演 #LLMO研修 #LLMO勉強会